Kiki Smith

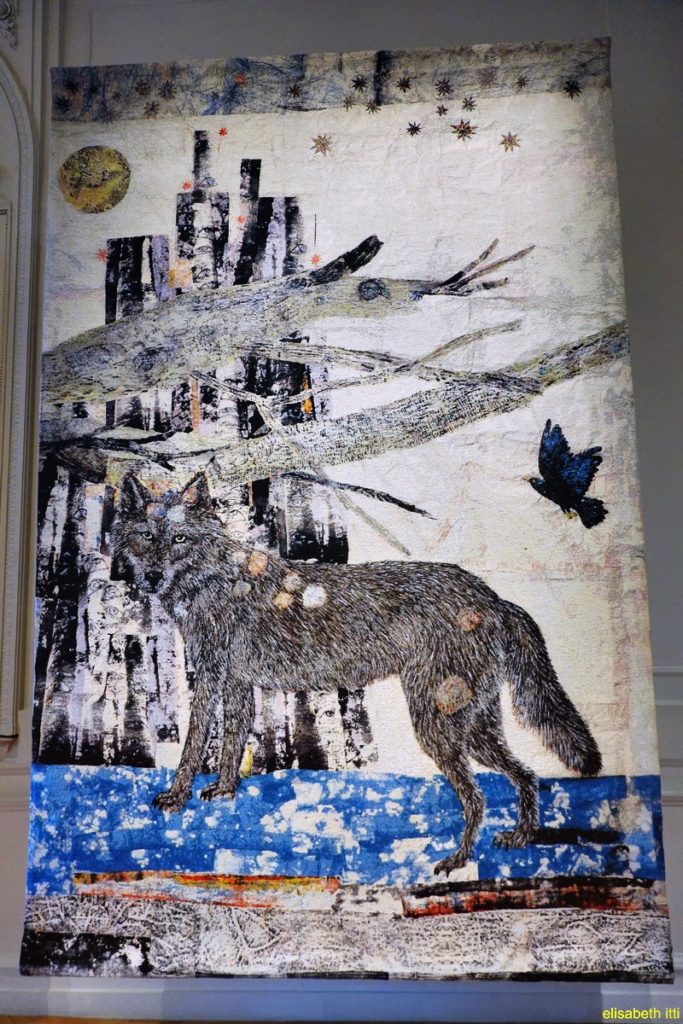

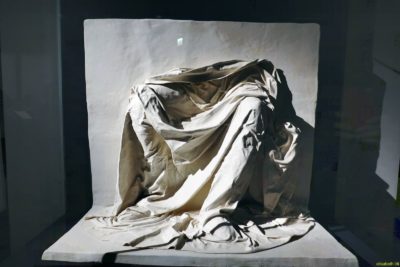

Sainte Geneviève, 1999 Cette œuvre fait partie d’un cycle consacré à la sainte patronne de Paris, dans lequel elle apparaît nue et en compagnie d’un ou de plusieurs loup(s).

Le 11 Conti – Monnaie de Paris présente la première exposition personnelle de l’artiste américaine Kiki Smith (née en 1954, vit à New York) dans une institution française.

Jusqu’au 9 février 2020.

Commissaires : Camille Morineau, Lucia Pesapane

Scénographie : Laurence Le Bris

Exceptionnelle du fait de son ampleur, cette exposition inédite réunit près d’une centaine d’œuvres, des années 1980 à nos jours. Deux sculptures (Alice et Marie Madeleine) accueillent les visiteurs au sein des cours extérieures de la Monnaie de Paris et l’exposition se déploie sur deux niveaux, sur plus de

Exceptionnelle du fait de son ampleur, cette exposition inédite réunit près d’une centaine d’œuvres, des années 1980 à nos jours. Deux sculptures (Alice et Marie Madeleine) accueillent les visiteurs au sein des cours extérieures de la Monnaie de Paris et l’exposition se déploie sur deux niveaux, sur plus de

1000 m2, notamment au cœur des salons historique côté Seine.

Le parcours conduit à travers les thématiques majeures du travail de l’artiste, parmi lesquelles le corps humain, les figures féminines et la symbiose avec la nature composent des motifs récurrents. Les œuvres présentées à la Monnaie de Paris reflètent la grande diversité de la pratique de Kiki Smith, qui explore de nombreux médium : le bronze, le plâtre, le verre, la porcelaine, la tapisserie, le papier, ou encore la cire.

L’art de Kiki Smith se nourrit symboliquement des souvenirs de son enfance – des lectures des contes de Grimm et de Perrault au travail de modélisation effectué pour son père, le sculpteur Tony Smith.

L’ensemble de son œuvre est marqué par sa fascination pour le corps humain, qu’elle représente d’abord de manière morcelée, la peau apparaissant comme une frontière fragile avec le monde. Dès le milieu des années 1980, Kiki Smith propose une manière inédite d’explorer le rôle social, culturel et politique des femmes. Son travail prend, par la suite, un tournant plus narratif. Dans une perspective féministe, elle s’empare notamment de grandes figures féminines bibliques pour en proposer de nouvelles représentations. Dans son corpus, celles-ci côtoient des héroïnes de contes, ou le personnage ambigu de la sorcière, à la croisée de l’univers fantastique et de la culture populaire.  À partir des années 2000, les grands mythes des origines attirent progressivement son attention, et la cosmogonie devient un chapitre à part entière de sa pratique. Parallèlement, femmes et animaux coexistent souvent de manière harmonieuse : leurs corps se relient parfois et des fusions opèrent, indépendamment de toute vraisemblance.

À partir des années 2000, les grands mythes des origines attirent progressivement son attention, et la cosmogonie devient un chapitre à part entière de sa pratique. Parallèlement, femmes et animaux coexistent souvent de manière harmonieuse : leurs corps se relient parfois et des fusions opèrent, indépendamment de toute vraisemblance.

L’œuvre de Kiki Smith s’apparente ainsi à une traversée, une quête romantique de l’union des corps avec la totalité des êtres vivants et du cosmos. D’éléments microscopiques aux organes, des organes au corps dans son ensemble, puis du corps aux systèmes cosmiques, l’artiste explore la relation entre les espèces et les échelles, cherchant l’harmonie qui nous unit avec la nature et l’univers.

L’œuvre de Kiki Smith s’apparente ainsi à une traversée, une quête romantique de l’union des corps avec la totalité des êtres vivants et du cosmos. D’éléments microscopiques aux organes, des organes au corps dans son ensemble, puis du corps aux systèmes cosmiques, l’artiste explore la relation entre les espèces et les échelles, cherchant l’harmonie qui nous unit avec la nature et l’univers.

Si la sculpture occupe une place centrale dans son travail, Kiki Smith réalise également de nombreux dessins, aux dimensions souvent importantes. L’artiste apprécie particulièrement l’art de la gravure et possède une collection personnelle de médailles et de monnaies anciennes.

Si la sculpture occupe une place centrale dans son travail, Kiki Smith réalise également de nombreux dessins, aux dimensions souvent importantes. L’artiste apprécie particulièrement l’art de la gravure et possède une collection personnelle de médailles et de monnaies anciennes.

L’exposition se prolonge au sein du parcours du musée du 11 Conti – Monnaie de Paris, avec une présentation de pièces issues des collections patrimoniales choisies par Kiki Smith.

Sleeping, Wandering, Slumber, Looking About, Rest Upon

Sleeping, Wandering, Slumber, Looking About, Rest Upon

Sleeping, Wandering, Slumber, Looking About, Rest Upon, 2009-2019 À l’origine, cet ensemble sculptural en bronze a été imaginé pour être déployé au sein d’un vaste espace vert. L’artiste a choisi de l’installer dans le Salon Dupré consacré aux grands hommes de la Monnaie de Paris et où les précédents artistes invités ont eu tendance à proposer des œuvres monumentales et verticales, Kiki Smith a imaginé une œuvre reposant sur la dissémination, l’horizontalité, la féminité et l’animalité confondues. Trois femmes en bronze dorment, accompagnées de trois moutons. Les mots du titre reprennent et décrivent très brièvement la posture de chacune de ces six formes, qui invitent à circuler entre elles et pourquoi pas à s’y asseoir, comme l’animal perché sur le corps endormi. Dans une atmosphère bucolique, femmes et animaux cohabitent de manière harmonieuse. Un sentiment de quiétude se dégage de cette imagerie pastorale, où les moutons semblent veiller leurs bergères assoupies. Caractéristique du tournant amorcé par Kiki Smith dans son travail à compter des années 2000, lorsque le corps féminin, la nature et le monde animal s’enchevêtrent, la scène semble échappée des contes et des légendes populaires que l’artiste apprécie tant.

Kiki Smith

Le travail de Kiki Smith est une réconciliation des contraires. De même qu’inspiration et expiration se complètent dans la respiration, spirituel et corporel, masculin et féminin, homme et animal, enfance et monde adulte, artistique et décoratif, intérieur et extérieur du corps, vertical et horizontal, petit et grand s’y entendent.

Le ciel et la terre, le corps et l’esprit, le liquide et le solide, matérialité et religiosité, poétique et tragique, banal et spirituel, art médiéval et art contemporain y sont invités à travailler ensemble. Au lieu d’opposer, son travail hybride. Au lieu de s’imposer, ses sculptures nous accueillent : ce sont des mises en cohérence.

Le ciel et la terre, le corps et l’esprit, le liquide et le solide, matérialité et religiosité, poétique et tragique, banal et spirituel, art médiéval et art contemporain y sont invités à travailler ensemble. Au lieu d’opposer, son travail hybride. Au lieu de s’imposer, ses sculptures nous accueillent : ce sont des mises en cohérence.

Horaires d’ouverture

Du mardi au dimanche 11h – 19h

Mercredi jusqu’à 21h

11, Quai de Conti 75006 Paris

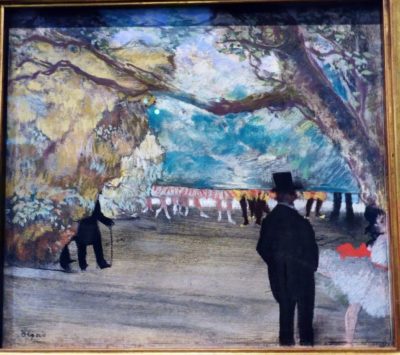

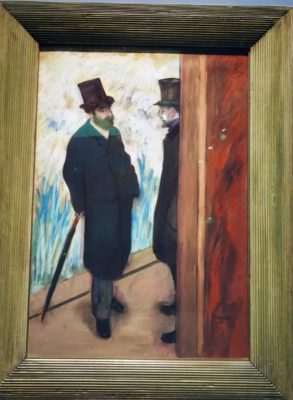

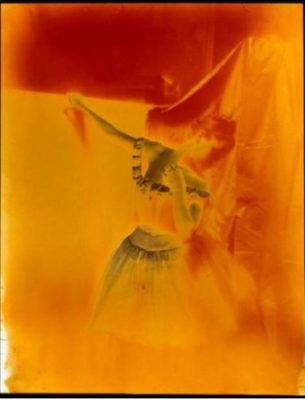

Tout au long de sa carrière, de ses débuts dans les années 1860 jusqu’à ses œuvres ultimes au-delà de 1900, Degas a fait de l’Opéra le point central de ses travaux, sa « chambre à lui » pour parler comme son ami Mallarmé. Il en explore les divers espaces (salle et scène, loges, foyer, salles de danse),

Tout au long de sa carrière, de ses débuts dans les années 1860 jusqu’à ses œuvres ultimes au-delà de 1900, Degas a fait de l’Opéra le point central de ses travaux, sa « chambre à lui » pour parler comme son ami Mallarmé. Il en explore les divers espaces (salle et scène, loges, foyer, salles de danse), s’attache à ceux et celles qui les peuplent, danseuses (sur scène, au repos, s’exerçant), chanteurs, musiciens de l’orchestre, spectateurs, abonnés en habit noir hantant les coulisses.

s’attache à ceux et celles qui les peuplent, danseuses (sur scène, au repos, s’exerçant), chanteurs, musiciens de l’orchestre, spectateurs, abonnés en habit noir hantant les coulisses. Si les autres sujets traités par l’artiste (portraits, paysages, scènes de courses, de maisons closes, de café-concert, modistes ou repasseuses…) n’apparaissent que de façon sporadique, l’Opéra est continûment présent. C’est que cet univers clos, qui ne laisse à travers les fenêtres voilées ou aveuglantes des salles de danse que de rares échappées vers l’extérieur, est un microcosme aux infinies possibilités, qui permet toutes les expérimentations : multiplicité des points de vue suscitant des cadrages inusités (vues plongeantes ou di sotto insu), contraste des éclairages, étude du mouvement et de la vérité du geste, dont la spontanéité apparente dissimule l’entraînement constant et l’étude patiente,

Si les autres sujets traités par l’artiste (portraits, paysages, scènes de courses, de maisons closes, de café-concert, modistes ou repasseuses…) n’apparaissent que de façon sporadique, l’Opéra est continûment présent. C’est que cet univers clos, qui ne laisse à travers les fenêtres voilées ou aveuglantes des salles de danse que de rares échappées vers l’extérieur, est un microcosme aux infinies possibilités, qui permet toutes les expérimentations : multiplicité des points de vue suscitant des cadrages inusités (vues plongeantes ou di sotto insu), contraste des éclairages, étude du mouvement et de la vérité du geste, dont la spontanéité apparente dissimule l’entraînement constant et l’étude patiente, rapprochement aberrant des corps qui provoque ces « belles grappes » qu’il appréciait tant… tout ce que pourvoit ce monde de « distance et de fard ». L’Opéra est aussi un laboratoire propice aux innovations techniques : c’est avec Ludovic Lepic, habitué de l’Opéra pour lequel il créa des costumes, et sur le thème du Maître de ballet que Degas réalisa en 1876-1877 son premier monotype, en 1881, Petite danseuse de quatorze ans, statue de cire complétée d’accessoires véritables, révolutionne la sculpture.

rapprochement aberrant des corps qui provoque ces « belles grappes » qu’il appréciait tant… tout ce que pourvoit ce monde de « distance et de fard ». L’Opéra est aussi un laboratoire propice aux innovations techniques : c’est avec Ludovic Lepic, habitué de l’Opéra pour lequel il créa des costumes, et sur le thème du Maître de ballet que Degas réalisa en 1876-1877 son premier monotype, en 1881, Petite danseuse de quatorze ans, statue de cire complétée d’accessoires véritables, révolutionne la sculpture.  Depuis la grande rétrospective de 1988 (Paris, New York, Ottawa) qui a marqué le renouveau des études sur Degas, plusieurs expositions ont été consacrées au « peintre des danseuses » (notamment Degas and the Dance, Detroit et Philadelphie 2003 ; Degas and the Ballet ; Picturing Movement, Londres, 2011). Mais aucune n’a envisagé l’Opéra globalement, étudiant tout à la fois le lien passionné qu’il avait avec cette maison – « le manque d’opéra est une souffrance véritable » écrivait-il après quelques semaines seulement à la Nouvelle-Orléans -, ses goûts musicaux (son attachement au Grand opéra français et sa haine du wagnérisme), ses relations personnelles avec les directeurs successifs, les compositeurs (Auber, Reyer ou Chausson),

Depuis la grande rétrospective de 1988 (Paris, New York, Ottawa) qui a marqué le renouveau des études sur Degas, plusieurs expositions ont été consacrées au « peintre des danseuses » (notamment Degas and the Dance, Detroit et Philadelphie 2003 ; Degas and the Ballet ; Picturing Movement, Londres, 2011). Mais aucune n’a envisagé l’Opéra globalement, étudiant tout à la fois le lien passionné qu’il avait avec cette maison – « le manque d’opéra est une souffrance véritable » écrivait-il après quelques semaines seulement à la Nouvelle-Orléans -, ses goûts musicaux (son attachement au Grand opéra français et sa haine du wagnérisme), ses relations personnelles avec les directeurs successifs, les compositeurs (Auber, Reyer ou Chausson),  le corps de ballet (Mlles Salle, Sanlaville, Van Goethem, Chabot, Biot, Mauri…), les chanteurs (Jean-Baptiste Faure, Rose Caron…), les abonnés (le milieu Halévy), mais aussi les infinies ressources de cette merveilleuse

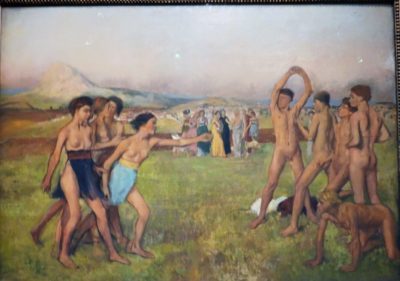

le corps de ballet (Mlles Salle, Sanlaville, Van Goethem, Chabot, Biot, Mauri…), les chanteurs (Jean-Baptiste Faure, Rose Caron…), les abonnés (le milieu Halévy), mais aussi les infinies ressources de cette merveilleuse un chantier de plus de vingt ans où les jeunes gens, s’exerçant dans l’aride plaine de Sparte, deviennent les prototypes des scènes de ballet à venir. Le Portrait de Mlle E(ugénie) F(iocre) à propos du ballet de « la Source » (New York, The Brooklyn Museum),

un chantier de plus de vingt ans où les jeunes gens, s’exerçant dans l’aride plaine de Sparte, deviennent les prototypes des scènes de ballet à venir. Le Portrait de Mlle E(ugénie) F(iocre) à propos du ballet de « la Source » (New York, The Brooklyn Museum),  exposé au Salon de 1868, L’Orchestre de l’Opéra (Musée d’Orsay, vers 1870) introduisent définitivement et sur des modes divers l’Opéra dans l’œuvre de Degas. Des « exercices de précision » du début des années 1870 aux pastels et fusains à « gros traits » des années 1890 et 1900, Degas use des techniques et supports les plus divers, les déclinant en peintures de grand format, en « produits » ou « articles » destinés à la vente, en sculptures, en illustrations (La Famille Cardinal), en éventails, se limitant au noir et blanc ou se livrant à des « orgies de couleurs ». Il explore ainsi tous les recoins, tous les usages et, entre observation réaliste et fantasmagorie

exposé au Salon de 1868, L’Orchestre de l’Opéra (Musée d’Orsay, vers 1870) introduisent définitivement et sur des modes divers l’Opéra dans l’œuvre de Degas. Des « exercices de précision » du début des années 1870 aux pastels et fusains à « gros traits » des années 1890 et 1900, Degas use des techniques et supports les plus divers, les déclinant en peintures de grand format, en « produits » ou « articles » destinés à la vente, en sculptures, en illustrations (La Famille Cardinal), en éventails, se limitant au noir et blanc ou se livrant à des « orgies de couleurs ». Il explore ainsi tous les recoins, tous les usages et, entre observation réaliste et fantasmagorie

Degas danseuses bleues Fondation Beyeler

Degas danseuses bleues Fondation Beyeler

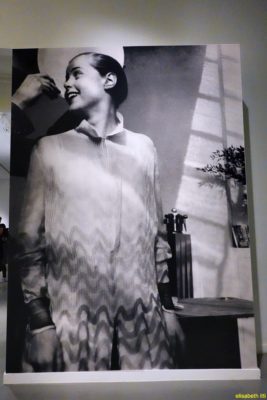

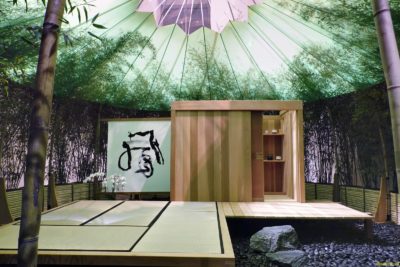

Le rez-de-bassin est consacré à l’invention d’une modernité oscillant entre fascination pour l’industrie, engagement politique et nécessaire retour vers la nature. Dès les années 1920, Charlotte Perriand imagine un

Le rez-de-bassin est consacré à l’invention d’une modernité oscillant entre fascination pour l’industrie, engagement politique et nécessaire retour vers la nature. Dès les années 1920, Charlotte Perriand imagine un Associée à Le Corbusier et Pierre Jeanneret, elle dessine en dialogue avec eux des « icônes » telles que la « chaise longue » ou le

Associée à Le Corbusier et Pierre Jeanneret, elle dessine en dialogue avec eux des « icônes » telles que la « chaise longue » ou le

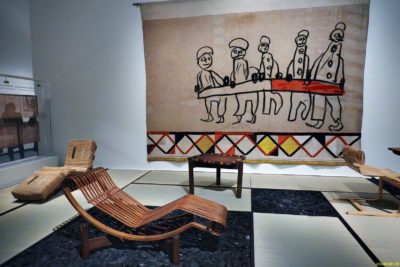

Les chambres d’étudiants qu’elle dessine pour la Maison du Mexique (1952) et la Maison de la Tunisie (1952) illustrent sa réflexion sur l’espace minimum et l’imbrication entre mobilier, architecture et art. Cette Reconstruction est bien sûr physique mais également métaphorique, avec pour ambition d’offrir aux hommes et aux femmes un indispensable renouveau après le traumatisme de la guerre.

Les chambres d’étudiants qu’elle dessine pour la Maison du Mexique (1952) et la Maison de la Tunisie (1952) illustrent sa réflexion sur l’espace minimum et l’imbrication entre mobilier, architecture et art. Cette Reconstruction est bien sûr physique mais également métaphorique, avec pour ambition d’offrir aux hommes et aux femmes un indispensable renouveau après le traumatisme de la guerre.  Sa fenêtre dévoilant un dessin de Picasso (Maison familiale de Nelson, 1947), la sélection de « formes utiles » qu’elle réalise à l’occasion d’une exposition au musée des Arts décoratifs (1949-1950), ainsi que la cuisine ouverte de l’unité d’habitation de Marseille sont autant d’exemples de cette fonction poétique qu’entend offrir Charlotte Perriand.

Sa fenêtre dévoilant un dessin de Picasso (Maison familiale de Nelson, 1947), la sélection de « formes utiles » qu’elle réalise à l’occasion d’une exposition au musée des Arts décoratifs (1949-1950), ainsi que la cuisine ouverte de l’unité d’habitation de Marseille sont autant d’exemples de cette fonction poétique qu’entend offrir Charlotte Perriand.

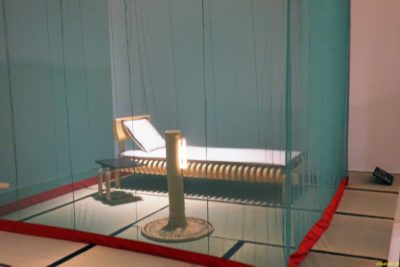

Cette proposition utopique est portée à Paris par la galerie Steph Simon (Galerie 6) qui diffuse les créations emblématiques de l’art de vivre de Charlotte Perriand. La résidence qu’elle imagine à Rio (Galerie 7) illustre la capacité de cette créatrice infatigable à se renouveler tout au long de sa carrière, en demeurant toujours fidèle à ses principes : concevoir des formes utiles, intégrant les technologies d’avant-garde ainsi que les savoir-faire de différentes cultures.

Cette proposition utopique est portée à Paris par la galerie Steph Simon (Galerie 6) qui diffuse les créations emblématiques de l’art de vivre de Charlotte Perriand. La résidence qu’elle imagine à Rio (Galerie 7) illustre la capacité de cette créatrice infatigable à se renouveler tout au long de sa carrière, en demeurant toujours fidèle à ses principes : concevoir des formes utiles, intégrant les technologies d’avant-garde ainsi que les savoir-faire de différentes cultures.

Rivalisant d’ingéniosité quant à leur inscription dans la pente, ses immeubles offrent à leurs occupants des lieux de repos, mais aussi de contemplation, avec de spectaculaires cadrages des sommets alpins (Galerie 10).

Rivalisant d’ingéniosité quant à leur inscription dans la pente, ses immeubles offrent à leurs occupants des lieux de repos, mais aussi de contemplation, avec de spectaculaires cadrages des sommets alpins (Galerie 10).

Le Corbusier

Le Corbusier Calder

Calder

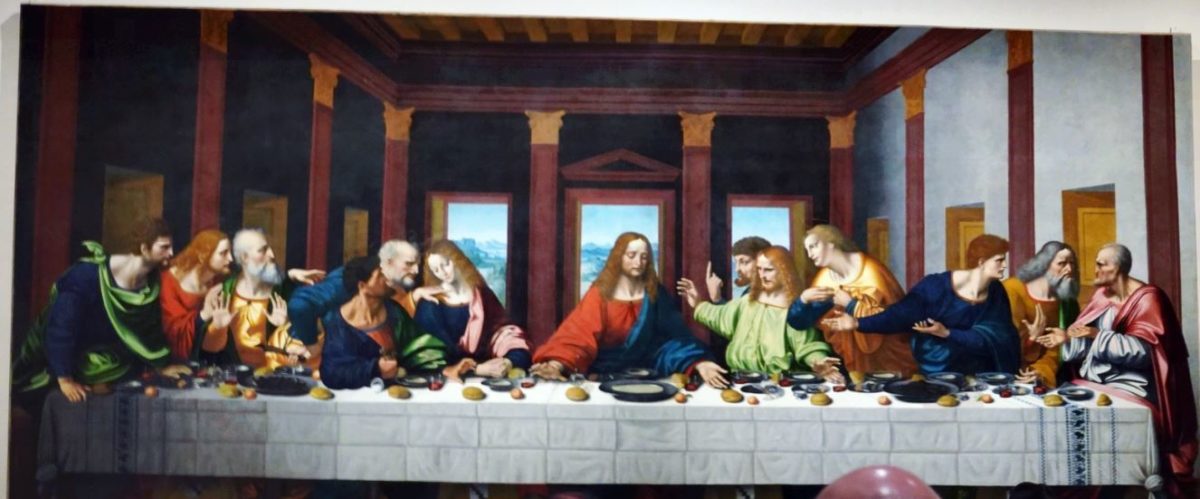

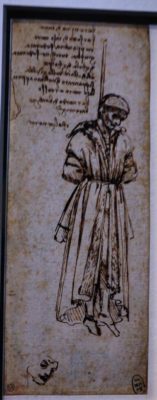

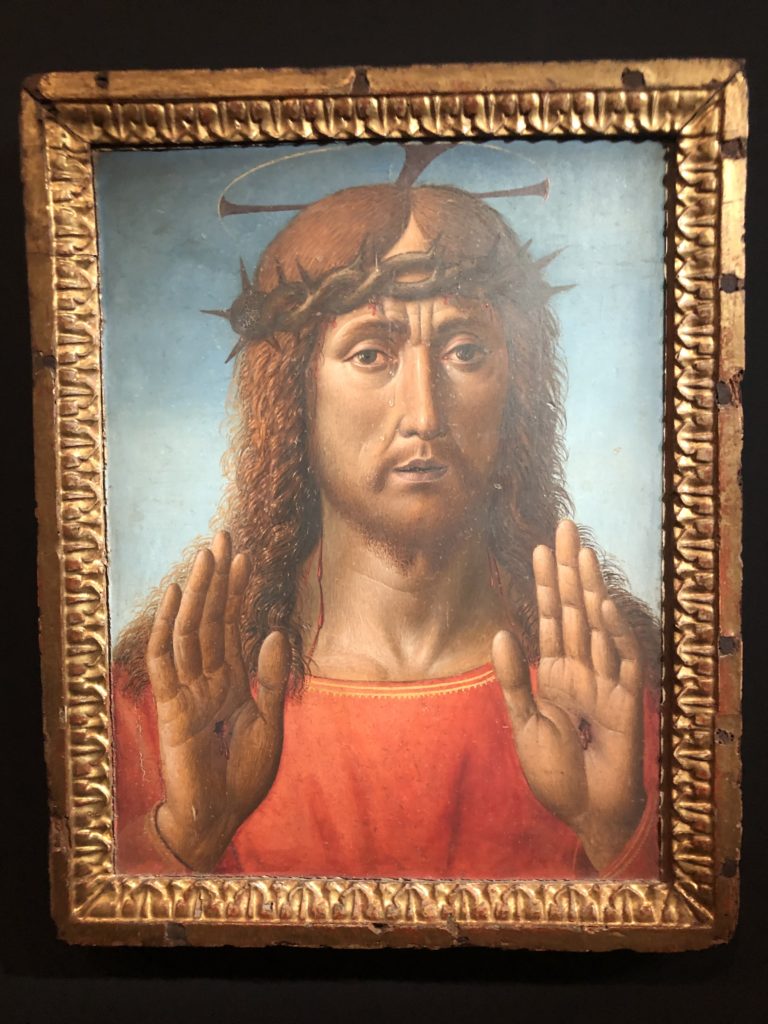

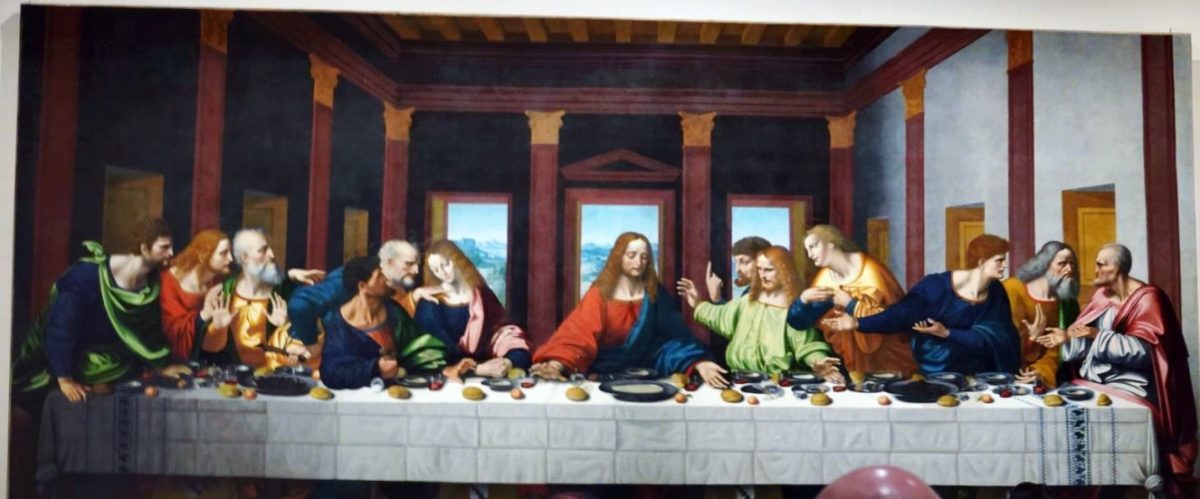

Le Christ et saint Thomas, ou l’incrédulité de saint Thomas, réalisé entre 1467 et 1483 par Andrea del Verrocchio, artiste renommé dans la Florence du XVe siècle, non seulement marque le point de départ du parcours de l’exposition du Louvre, mais symbolise aussi le cheminement artistique de Léonard de Vinci (1452-1519), le plus célèbre des élèves de Verrocchio.

Le Christ et saint Thomas, ou l’incrédulité de saint Thomas, réalisé entre 1467 et 1483 par Andrea del Verrocchio, artiste renommé dans la Florence du XVe siècle, non seulement marque le point de départ du parcours de l’exposition du Louvre, mais symbolise aussi le cheminement artistique de Léonard de Vinci (1452-1519), le plus célèbre des élèves de Verrocchio. L’exposition du Louvre retrace le processus de création du

L’exposition du Louvre retrace le processus de création du Quelques surprises ravivent mon enthousiasme :

Quelques surprises ravivent mon enthousiasme : montrant le corps de Bernardo Baroncelli pendu, en lien avec le meurtre de Giuliano de Medici, dans la conspiration Pazzi. Avec une intégrité impartiale, Leonardo a enregistré dans un miroir, en écrivant les couleurs des robes que portait Baroncelli à sa mort.

montrant le corps de Bernardo Baroncelli pendu, en lien avec le meurtre de Giuliano de Medici, dans la conspiration Pazzi. Avec une intégrité impartiale, Leonardo a enregistré dans un miroir, en écrivant les couleurs des robes que portait Baroncelli à sa mort. Une tête de femme échevelée, La Scapiliata le cartel dit terre d’ombre, sur bois, une pure merveille.

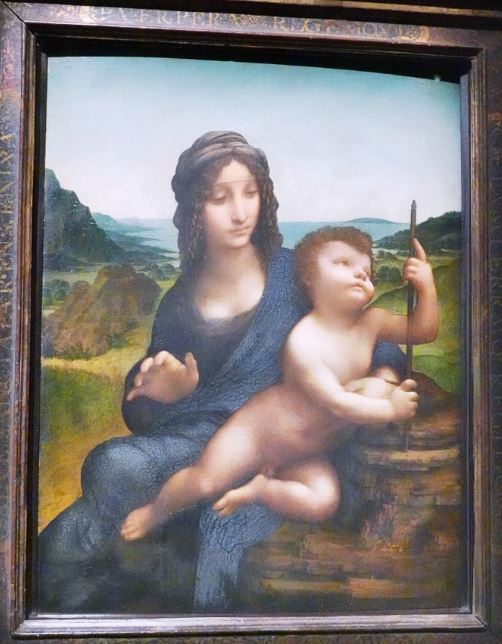

Une tête de femme échevelée, La Scapiliata le cartel dit terre d’ombre, sur bois, une pure merveille. le Louvre rassemble près de cent quarante œuvres, soit plus de 160 (peintures, dessins, manuscrits, sculptures, objets d’art) issues des plus prestigieuses institutions européennes et américaines : la Royal Collection, le British Museum, la National Gallery de Londres, la Pinacothèque vaticane, la Bibliothèque Ambrosienne de Milan, la Galleria Nazionale de Parme, le musée de l’Ermitage de SaintPétersbourg, les Gallerie dell’Accademia de Venise, le Metropolitan Museum de New York, l’Institut de France … L’occasion unique d’admirer 11 tableaux de l’artiste (sur moins de 20 qui lui sont attribués par les spécialistes) à côté d’une sélection de ses plus beaux dessins et de ses principaux manuscrits scientifiques.

le Louvre rassemble près de cent quarante œuvres, soit plus de 160 (peintures, dessins, manuscrits, sculptures, objets d’art) issues des plus prestigieuses institutions européennes et américaines : la Royal Collection, le British Museum, la National Gallery de Londres, la Pinacothèque vaticane, la Bibliothèque Ambrosienne de Milan, la Galleria Nazionale de Parme, le musée de l’Ermitage de SaintPétersbourg, les Gallerie dell’Accademia de Venise, le Metropolitan Museum de New York, l’Institut de France … L’occasion unique d’admirer 11 tableaux de l’artiste (sur moins de 20 qui lui sont attribués par les spécialistes) à côté d’une sélection de ses plus beaux dessins et de ses principaux manuscrits scientifiques.

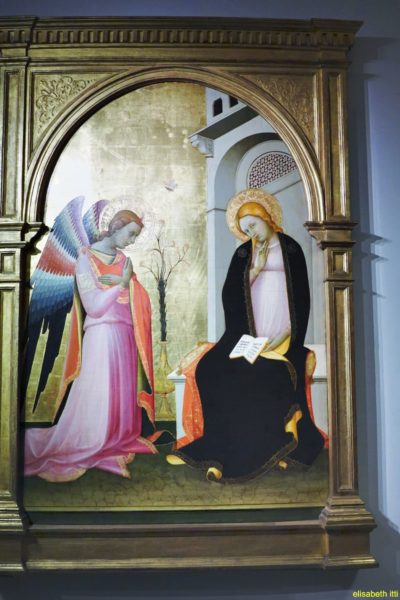

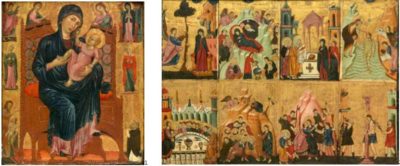

En écho à son exceptionnelle collection d’art italien, le musée Jacquemart André présente plus de 75 chefs-d’œuvre des plus grands maîtres italiens comme Lorenzo Monaco, Fra Angelico, Uccello, Lippi, Bellini, Carpaccio, Tintoret, Véronèse, Bronzino ou Gentileschi. Cette exposition offre l’occasion unique d’admirer pour la première fois des tableaux, sculptures et objets d’art jusque-là jamais été présentés au public.

En écho à son exceptionnelle collection d’art italien, le musée Jacquemart André présente plus de 75 chefs-d’œuvre des plus grands maîtres italiens comme Lorenzo Monaco, Fra Angelico, Uccello, Lippi, Bellini, Carpaccio, Tintoret, Véronèse, Bronzino ou Gentileschi. Cette exposition offre l’occasion unique d’admirer pour la première fois des tableaux, sculptures et objets d’art jusque-là jamais été présentés au public.

SECTION 2. LES ORS DES PRIMITIFS ITALIENS, À L’AUBE DE LA RENAISSANCE

SECTION 2. LES ORS DES PRIMITIFS ITALIENS, À L’AUBE DE LA RENAISSANCE

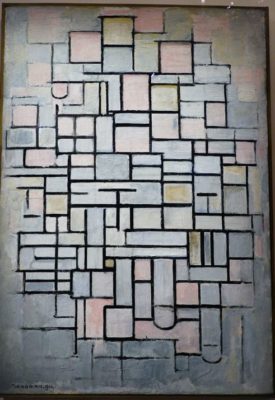

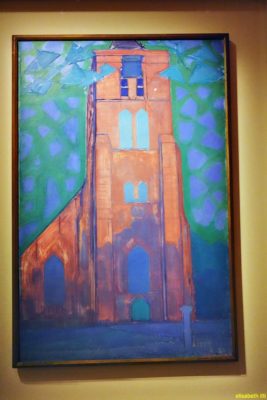

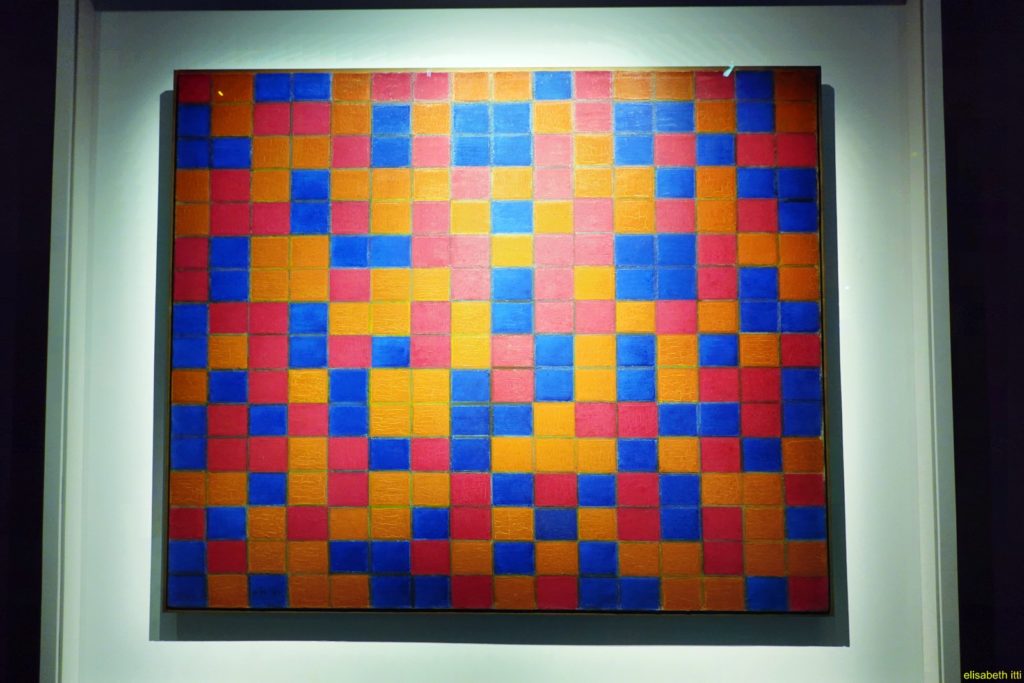

composition n°IV/6 , la première toile vue par Salomon Slijper 1914

composition n°IV/6 , la première toile vue par Salomon Slijper 1914

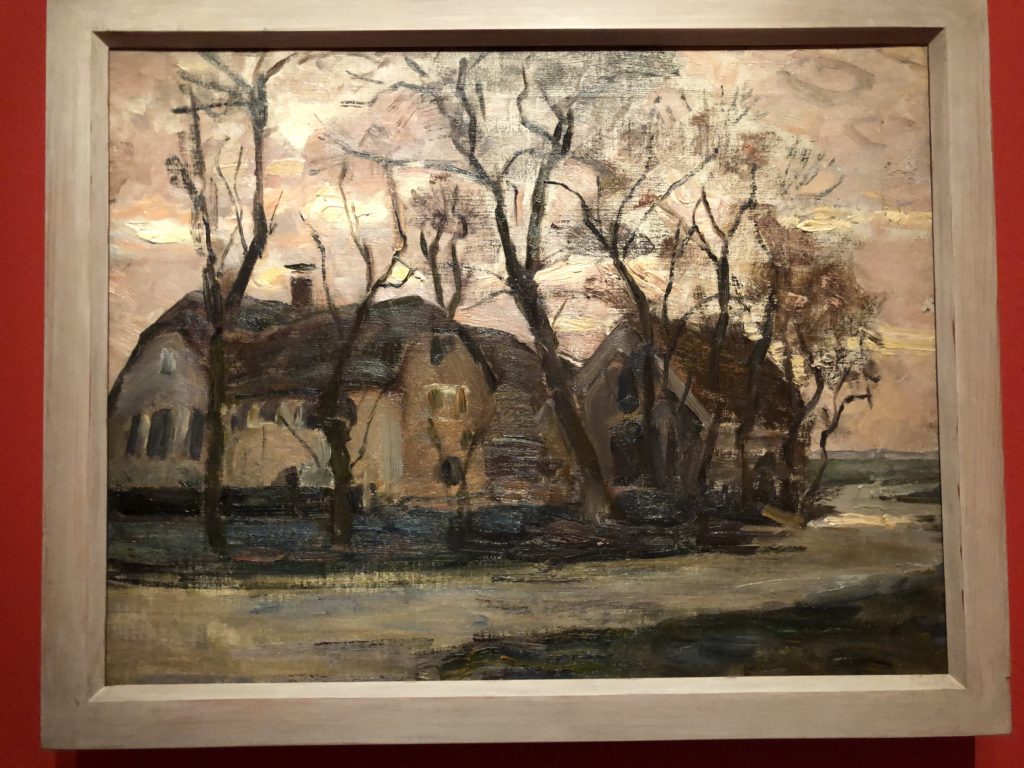

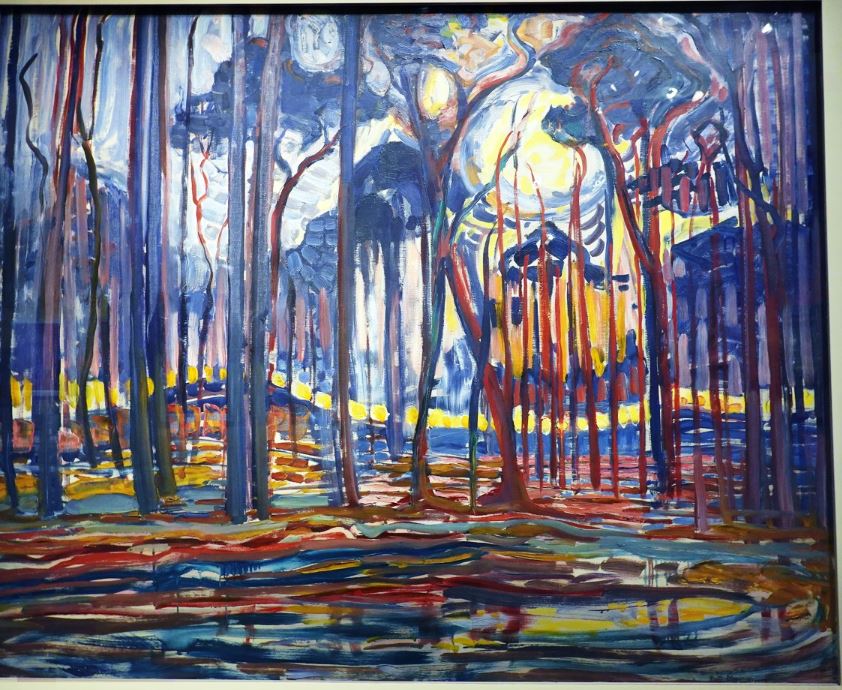

Mondrian en donne une interprétation libre érigeant la profusion de la lumière au rang de sujet, c’est le luminisme. Dans Bois près d’Oele ce sont les rayons perçant à travers les nuages qui embrasent le bois. Dans Dévotion, l’embrasement est lié au dessin en méandre : traduction de l’état d’esprit de la petite fille en prière et dans Moulin dans la clarté du soleil, il résulte d’une frappe frontale.

Mondrian en donne une interprétation libre érigeant la profusion de la lumière au rang de sujet, c’est le luminisme. Dans Bois près d’Oele ce sont les rayons perçant à travers les nuages qui embrasent le bois. Dans Dévotion, l’embrasement est lié au dessin en méandre : traduction de l’état d’esprit de la petite fille en prière et dans Moulin dans la clarté du soleil, il résulte d’une frappe frontale.  À travers ces différents procédés, Mondrian exalte la couleur et son rayonnement – un principe ayant pour objectif de rendre visible le spirituel dans l’art. Pour Mondrian, la notion de « rayonnement » s’impose dès lors comme le critère propre à définir la beauté d’une toile, qu’elle soit figurative ou abstraite…

À travers ces différents procédés, Mondrian exalte la couleur et son rayonnement – un principe ayant pour objectif de rendre visible le spirituel dans l’art. Pour Mondrian, la notion de « rayonnement » s’impose dès lors comme le critère propre à définir la beauté d’une toile, qu’elle soit figurative ou abstraite… Les couleurs – toujours vives, contrastées et posées en aplat – tracent à présent des formes angulaires qui animent l’arrière plan de ses tableaux. En 1911, il est enfin confronté aux toiles de Braque et Picasso à Amsterdam d’abord puis à Paris où Mondrian séjourne pour la première fois. À 40 ans il aborde un tournant majeur. C’est le début de l’abstraction. À l’exemple des français, il adopte leur palette d’ocres gris et renonce un temps aux couleurs éclatantes. Les formes se fragmentent et se géométrisent. Toutefois, Mondrian s’inspire toujours du réel et ses motifs restent identifiables. Ainsi, l’arbre s’impose – aux côtés de rares figures et de paysages – comme son motif de prédilection.

Les couleurs – toujours vives, contrastées et posées en aplat – tracent à présent des formes angulaires qui animent l’arrière plan de ses tableaux. En 1911, il est enfin confronté aux toiles de Braque et Picasso à Amsterdam d’abord puis à Paris où Mondrian séjourne pour la première fois. À 40 ans il aborde un tournant majeur. C’est le début de l’abstraction. À l’exemple des français, il adopte leur palette d’ocres gris et renonce un temps aux couleurs éclatantes. Les formes se fragmentent et se géométrisent. Toutefois, Mondrian s’inspire toujours du réel et ses motifs restent identifiables. Ainsi, l’arbre s’impose – aux côtés de rares figures et de paysages – comme son motif de prédilection. Moulin de Blaricum

Moulin de Blaricum

– tel Slijper – proposent à une clientèle d’amateurs férue de tradition. C’est le cas par exemple de cette suite de Chrysanthèmes, invendue à une loterie organisée pendant la Première Guerre mondiale et rentrée après coup dans la collection de Slijper. Outre ces œuvres destinées au marché, Mondrian – à la manière d’un musicien qui commence sa journée en faisant ses gammes – peindra chaque matin des aquarelles florales. Rose dans un verre et Deux roses appartiennent à cet ensemble et illustrent, si besoin est, le rôle clé de la figuration dans l’œuvre de Mondrian que l’on ne saurait résumer à une stricte évolution allant du gris à la couleur et de la figuration à l’abstraction.

– tel Slijper – proposent à une clientèle d’amateurs férue de tradition. C’est le cas par exemple de cette suite de Chrysanthèmes, invendue à une loterie organisée pendant la Première Guerre mondiale et rentrée après coup dans la collection de Slijper. Outre ces œuvres destinées au marché, Mondrian – à la manière d’un musicien qui commence sa journée en faisant ses gammes – peindra chaque matin des aquarelles florales. Rose dans un verre et Deux roses appartiennent à cet ensemble et illustrent, si besoin est, le rôle clé de la figuration dans l’œuvre de Mondrian que l’on ne saurait résumer à une stricte évolution allant du gris à la couleur et de la figuration à l’abstraction.

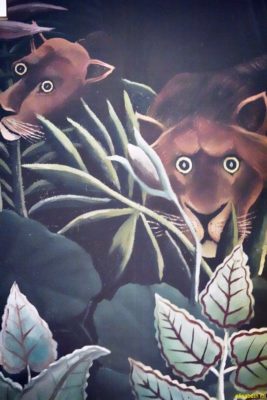

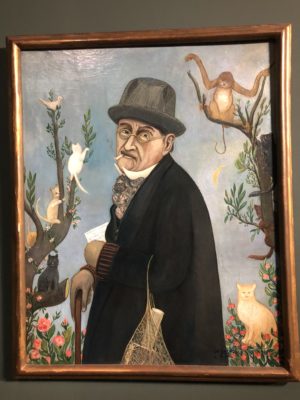

Par nécessité, ils ont concilié leur pratique artistique avec une profession souvent modeste : cantonnier, employé de maison, lutteur de foire, imprimeur ou fonctionnaire des postes. S’ils ne se connaissent pas, certains exposent aux Salons, d’autres sont vus et soutenus par des amateurs influents. On trouve parmi ces derniers André Breton, Pablo Picasso, Vassily Kandinsky, Le Corbusier, Henri-Pierre Roché, Maximilien Gauthier, Wilhelm Uhde, Jeanne Bucher, Anatole Jakovsky et Dina Vierny, fondatrice du Musée Maillol.

Par nécessité, ils ont concilié leur pratique artistique avec une profession souvent modeste : cantonnier, employé de maison, lutteur de foire, imprimeur ou fonctionnaire des postes. S’ils ne se connaissent pas, certains exposent aux Salons, d’autres sont vus et soutenus par des amateurs influents. On trouve parmi ces derniers André Breton, Pablo Picasso, Vassily Kandinsky, Le Corbusier, Henri-Pierre Roché, Maximilien Gauthier, Wilhelm Uhde, Jeanne Bucher, Anatole Jakovsky et Dina Vierny, fondatrice du Musée Maillol.

Comme les peintres primitifs de la pré-Renaissance, ils inscrivent leurs figures dans des espaces à plusieurs plans sans appliquer strictement les règles de la perspective. Et à rebours des avant-gardes, ils perpétuent une certaine tradition picturale, parfois renouvelée avec humour, en se consacrant essentiellement à la peinture de genre : natures mortes, scènes domestiques, paysages et portraits de leurs proches.

Comme les peintres primitifs de la pré-Renaissance, ils inscrivent leurs figures dans des espaces à plusieurs plans sans appliquer strictement les règles de la perspective. Et à rebours des avant-gardes, ils perpétuent une certaine tradition picturale, parfois renouvelée avec humour, en se consacrant essentiellement à la peinture de genre : natures mortes, scènes domestiques, paysages et portraits de leurs proches.

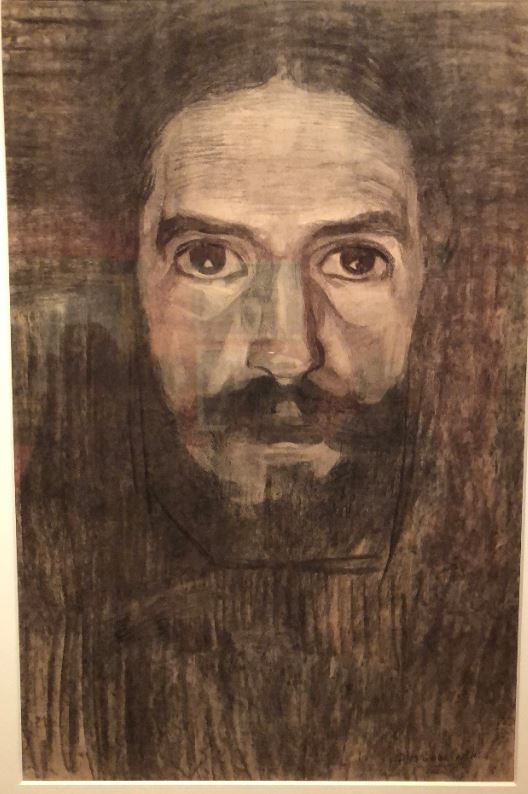

Yan Pei-Ming découvre le travail du peintre français dans un livre de propagande en noir et blanc lors de ses premières années d’études en Chine. Installé en France depuis 1980, il redécouvre alors la diversité de l’œuvre de l’artiste pour laquelle il nourrit une fascination accrue. De fait, dans ce corps-à-corps présenté dans la galerie des grands formats du Petit Palais, la matérialité des peintures de Yan Pei-Ming et de Courbet se parlent et se répondent. L’épaisseur de la touche de Gustave Courbet trouve son écho dans le caractère gestuel de la technique de Yan Pei-Ming, qui favorise le ressenti plutôt que la visualisation.

Yan Pei-Ming découvre le travail du peintre français dans un livre de propagande en noir et blanc lors de ses premières années d’études en Chine. Installé en France depuis 1980, il redécouvre alors la diversité de l’œuvre de l’artiste pour laquelle il nourrit une fascination accrue. De fait, dans ce corps-à-corps présenté dans la galerie des grands formats du Petit Palais, la matérialité des peintures de Yan Pei-Ming et de Courbet se parlent et se répondent. L’épaisseur de la touche de Gustave Courbet trouve son écho dans le caractère gestuel de la technique de Yan Pei-Ming, qui favorise le ressenti plutôt que la visualisation. Ensuite, par le choix des sujets

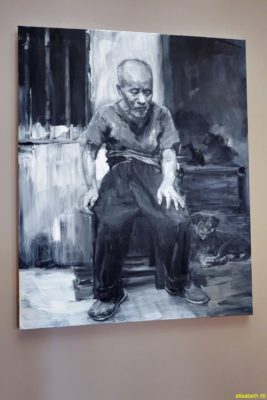

Ensuite, par le choix des sujets On retrouve chez Yan Pei-Ming une démarche similaire, où le souvenir et l’intime tiennent une place cruciale, tel L’Oncle aveugle, (2019). Les œuvres exposées possèdent une charge émotionnelle forte dans la mise en lumière de l’histoire personnelle de chacun.

On retrouve chez Yan Pei-Ming une démarche similaire, où le souvenir et l’intime tiennent une place cruciale, tel L’Oncle aveugle, (2019). Les œuvres exposées possèdent une charge émotionnelle forte dans la mise en lumière de l’histoire personnelle de chacun. L’artiste à 58 ans, Yan Pei-Ming, (2019) est une véritable mise en abîme de la place de l’artiste face à Courbet qu’il considère comme un peintre révolutionnaire dans sa manière d’appréhender le sujet. En parallèle à cet autoportrait, il lui rend hommage en reproduisant un portrait tiré du dernier cliché connu de celui-ci, avant sa mort à 58 ans.

L’artiste à 58 ans, Yan Pei-Ming, (2019) est une véritable mise en abîme de la place de l’artiste face à Courbet qu’il considère comme un peintre révolutionnaire dans sa manière d’appréhender le sujet. En parallèle à cet autoportrait, il lui rend hommage en reproduisant un portrait tiré du dernier cliché connu de celui-ci, avant sa mort à 58 ans. Artiste contemporain reconnu pour sa palette monochromatique et sa touche vigoureuse, Yan Pei-Ming vit et travaille aujourd’hui à Dijon.

Artiste contemporain reconnu pour sa palette monochromatique et sa touche vigoureuse, Yan Pei-Ming vit et travaille aujourd’hui à Dijon.