Ulrike Grossarth; 16 moving things; Dresden, 2005

Jusqu’au 19 juillet 2020, au Kunstmuseum Basel | Gegenwart

Circular Flow – de l’économie des inégalités

Commissaire : Søren Grammel avec Stefanie Thierstein, Philipp Selzer

et Eva Falge

Cette exposition vue avant le Covid-19 est non sans relation avec celle de la Kunsthalle de Mulhouse, « Algotaylorism« qui s’attache à la question du taylorisme algorithmique qui est cette division du travail poussée à l’extrême

Lisa Rave Film Still

Changement climatique et pollution environnementale, guerres régionales et conflits relatifs à la répartition, chômage de masse, répartition inégale des richesses, nationalisme : face aux nombreux problèmes qui poussent des millions d’individus à migrer malgré eux, de plus en plus de gens s’interrogent sur les conséquences sociales, écologiques et politiques de ce processus complexe que l’on désigne communément sous le terme de

« mondialisation ».

L’exposition Circular Flow.

De l’économie des inégalités réunit au Kunstmuseum Basel | Gegenwart

15 approches artistiques qui explorent les principes de l’économie parallèlement à ces problématiques sociétales.

Des œuvres anciennes de la collection du Kunstmuseum permettent en outre d’établir des liens entre les périodes coloniales et postcoloniales

de la mondialisation. Ce projet ne met en cause ni l’idée ni la réalité d’un monde interconnecté à l’échelle politique, économique et culturelle, mais tend au contraire à renforcer les approches sociétales favorisant une mise en œuvre socialement juste et écologique du processus de mondialisation. La critique du système capitaliste qui a fait du monde une marchandise constitue le cœur du débat.

L’exemple des migrations

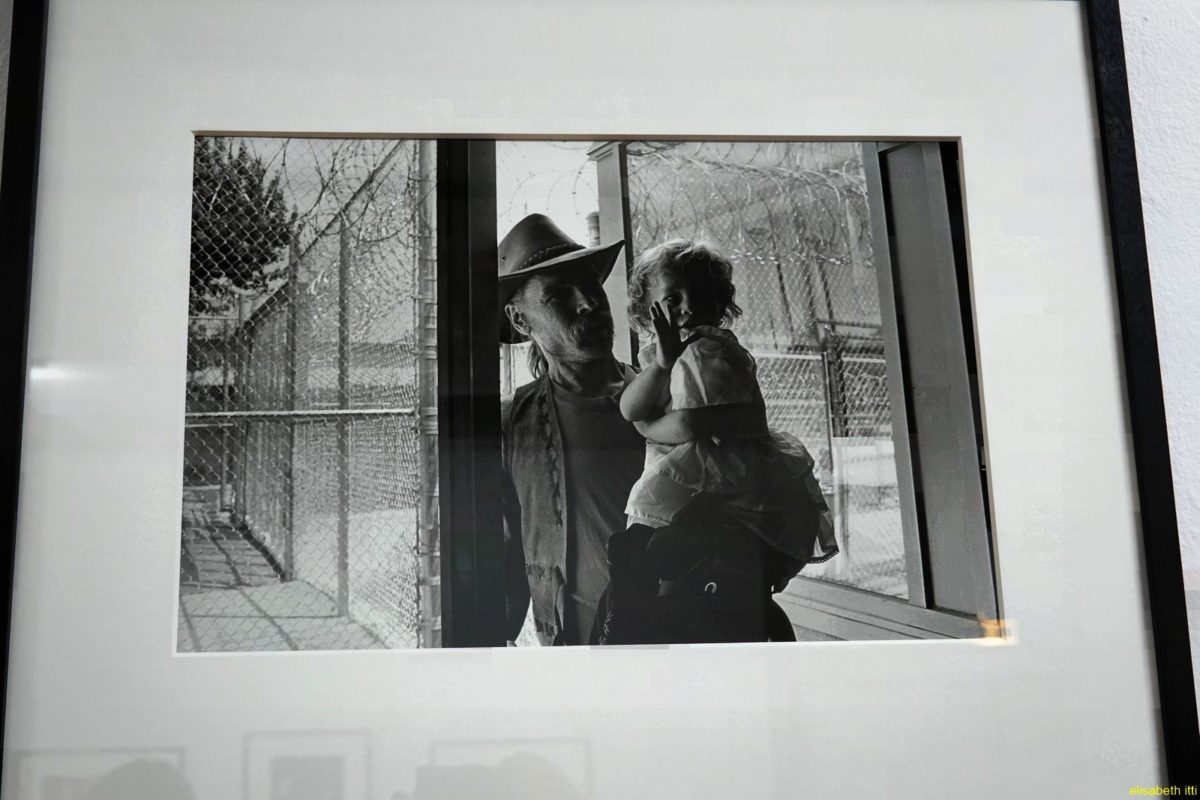

Un chapitre de l’exposition est consacré au lien entre les causes contraignant toujours plus d’individus à fuir leur pays et la dynamique impériale sans précédent qui a mené au déploiement de l’Europe aux XVe, XVIe et XVIIe siècles et qui marque le monde politique jusqu’à aujourd’hui. En raison de l’actualité brûlante de ce thème, l’exposition commence par l’image du camp, plus précisément du camp de réfugiés.

En haut/en bas, à l’intérieur/à l’extérieur, ouvrir/fermer – le système du camp cristallise, d’un point de vue pratique et métaphorique, les contradictions de la politique actuelle. Fin 2018, plus de 70 millions de personnes se trouvaient en situation de fuite de par le monde. Parmi celles-ci, seules 3,5 millions ont déposé une demande d’asile dans des pays membres de l’UE à partir de 2015. Pourtant, en mars 2016, l’accord UE-Turquie a été signé en raison de fortes pressions politiques.

Depuis, 20 000 personnes (donnée de septembre 2019) attendent dans des

« centres de premier accueil » sur les îles de Lesbos, Chios, Samos, Leros

et Kos conçus à l’origine pour accueillir 6 500 personnes.

Violences (sexuelles), criminalité, incendies et émeutes ponctuent le quotidien dans ces camps surpeuplés.

Durant un séjour de plusieurs années en Grèce, l’artiste irlandais Richard Mosse (*1980) a filmé le centre de « Moria » à Lesbos, visé par de nombreuses critiques, à l’aide d’une caméra de surveillance infrarouge utilisée par l’armée. Cette technologie est capable de rendre très nettement la chaleur corporelle que dégage un homme se trouvant à 30 kilomètres. Les personnes ainsi filmées ne sont pas perceptibles sous la forme d’individus, mais comme des figures abstraites produites par leur image thermique.

Les prises de vue de Mosse ont donné naissance à Grid (Moria) : un mur vidéo hightech constitué de 16 écrans plats de grand format montre la vie quotidienne dans le camp sous la forme d’un flot continu d’images panoramiques aux mouvements intermittents. Cette installation vidéo se présente comme une trame dans les deux sens du terme, autant architecturale qu’humaine, dans l’économie logistique de laquelle les personnes en fuite se retrouvent et – par analogie avec ladite technique filmique – sont réduites à des entités abstraites. Les images montrent des gens dans des files d’attente ou transportant des biens de première nécessité de manière improvisée, mais aussi des tentes, des fils à linge bricolés et des clôtures de fils barbelés. À travers le dispositif de présentation de l’œuvre, l’artiste joue avec le rapport entre la perspective de l’observateur et celle du surveillant et pose, par là-même, la question de la responsabilité commune de ceux qui vivent dans la réalité à l’extérieur d’un camp.

L’exemple des ressources

D’autres artistes s’intéressent à l’existence d’interdépendances complexes entre l’économie et la politique sous l’angle du commerce mondial des matières premières ou des brevets portant sur des ressources vitales comme les semences (Andreas Siekmann),vidéo

les terres rares (Lisa Rave) ou l’eau. L’œuvre Petropolitics conçue par le duo d’artistes Bureau d’Études pour l’exposition est consacrée aux développements passés et présents du commerce international du pétrole depuis le début du XXe siècle jusqu’à nos jours.

les terres rares (Lisa Rave) ou l’eau. L’œuvre Petropolitics conçue par le duo d’artistes Bureau d’Études pour l’exposition est consacrée aux développements passés et présents du commerce international du pétrole depuis le début du XXe siècle jusqu’à nos jours.

Les artistes ont enquêté sur les relations complexes entre les États et les organisations transnationales comme les think tanks, les entreprises financières, les instances de régulation, les services de renseignement, les groupes de médias ou les fabricants d’armes. Les artistes ont pour habitude de transcrire leurs résultats sous forme de cartographies et de diagrammes visuels qui sont ensuite publiés. Pour le Kunstmuseum Basel, ils ont réalisé une tapisserie murale mesurant plus de 14 mètres de longueur.

L’exemple du monde du travail

Une autre section de l’exposition accorde une place centrale aux changements dans le monde du travail dont la compétitivité internationale, qui s’inscrit dans le sillage de la réduction des obstacles au commerce à l’échelle mondiale, en constitue le leitmotiv.

Dans une nouvelle installation vidéo sur 5 canaux intitulée Crowds (Foules), l’artiste canadienne Melanie Gilligan (*1979) présente les injustices sociales engendrées par l’économie capitaliste à travers le portrait d’Irene, la protagoniste, qu’elle suit dans sa recherche d’emploi dans le secteur tertiaire à travers la ville d’Orlando (en Floride). L’espace urbain est marqué par la présence de bâtiments de l’industrie du divertissement et des chaînes de fast-food et semble n’être réservé qu’au tourisme et à la consommation.

Dans une nouvelle installation vidéo sur 5 canaux intitulée Crowds (Foules), l’artiste canadienne Melanie Gilligan (*1979) présente les injustices sociales engendrées par l’économie capitaliste à travers le portrait d’Irene, la protagoniste, qu’elle suit dans sa recherche d’emploi dans le secteur tertiaire à travers la ville d’Orlando (en Floride). L’espace urbain est marqué par la présence de bâtiments de l’industrie du divertissement et des chaînes de fast-food et semble n’être réservé qu’au tourisme et à la consommation.

Les impressions recueillies par Gilligan durant son enquête sur la vie précaire de nombreux citoyen.ne.s marquée par des emplois à taux horaire peu rémunérés sont traités à travers des mises en scène filmées du quotidien. Dans le même temps, l’artiste témoigne de formes d’autogestion et de protestation publique des personnes concernées contre la perte de leurs droits.

Tandis que le travail ne cesse de se caractériser par des emplois et des services postfordistes dans les anciens pays industrialisés, la délocalisation de la production dans d’autres parties du monde a mené à l’émergence d’un nouveau prolétariat à bas salaires. Le documentariste chinois Wang Bing témoigne de cette réalité à travers son œuvre 15 Hours (2017).

Wang y suit un groupe de travailleur.euse.s dans une usine textile de la province chinoise du Zhejiang. En employant simultanément 300 000 travailleurs migrants, le complexe dépasse les proportions d’une petite ville européenne. Rémunérés à la tâche, les ouvriers fabriquent des milliers de vêtements, de 8h à 23h, sept jours par semaine. D’une durée de 15 heures – qui met autant au défi la patience du visiteur de musée que les horaires d’ouverture d’une institution artistique – le film correspond exactement à la durée d’une tranche horaire habituelle de travail posté. Le film de Wang rappelle que les inégalités ne sont pas seulement un aspect de l’économie globale, mais qu’elles en constituent le principe fondamental. Ainsi, selon le Global Wealth Report du Credit Suisse,

le décile le plus riche de la population mondiale adulte détenait l’an dernier 85% du total de la richesse mondiale (le 1% le plus riche en détenait 47% à lui seul). Les 64% les plus pauvres de la population mondiale se partagent inversement 2% de la richesse mondiale.

voir sous (Algotaylorism)

À l’automne 2018, à l’occasion de la publication d’un article des chercheurs Kate Crawford et Vladan Joler1, le monde apprenait, éberlué, le dépôt par Amazon, deux ans plus tôt, d’un brevet décrivant

« une cage métallique destinée au travailleur, équipée de différents accessoires cybernétiques, qui peut être déplacée dans un entrepôt par le même système motorisé qui déplace les étagères remplies de marchandises »

Simon Denny (vidéo) —–>

Ces cages étaient destinées à introduire des travailleurs humains dans la zone d’exclusion humaine de ses entrepôts. Car, si l’entreprise la plus puissante au monde2 utilise une main d’œuvre abondamment robotique, notamment pour le traitement de ses expéditions, elle continue de faire appel à des êtres humains pour certaines tâches, bien que ces derniers ne soient pas corvéables à merci comme ses betty bots qui, hormis pour recharger leur batterie, ne s’arrêtent jamais de travailler. Dans les entrepôts, c’est l’organisation algorithmique qui prévaut, les objets étant classés et agencés selon un ordre destiné à optimiser les allées et venues des robots qui vont et viennent chargés d’étagères emplies de marchandises. La cage, de dimensions équivalentes à celles d’une étagère, aurait été transportée de la même manière, soulevée puis acheminée par ces infatigables travailleurs mécaniques, en un paroxysme de la soumission du travailleur humain à la régie algorithmique. Simon Denny en présente ici le brevet, sculpté à l’imprimante 3D pour en faire ressortir les éléments saillants, au sens propre comme figuré.

Brueghel

Liste des artistes

Pour illustrer ces problématiques liées à la mondialisation et d’autres encore, l’exposition présente des œuvres de

Ursula Biemann, Bureau d’Études, Alice Creischer, Simon Denny, Melanie Gilligan, Ulrike Grossarth, Jan Peter Hammer, Fred Lonidier, Richard Mosse, Marion von Osten, Lisa Rave, Claus Richter, Cameron Rowland, Andreas Siekmann et Wang Bing.

Pieter Brueghel l’Ancien

Aux côtés des artistes invités, l’exposition intègre des œuvres de la collection du Kunstmuseum Basel dont celles de Pieter Brueghel l’Ancien, Emanuel Büchel, Paul Gauguin, Hans Holbein le Jeune ou Maria Sibylla Merian – ainsi le Paysage brésilien du peintre néerlandais Frans Post qui accompagna le gouverneur général de la Compagnie des Indes occidentales au milieu du XVIIe siècle au Nord-Est du Brésil et dont l’œuvre peut être également interprétée comme un document consacré à la première mondialisation coloniale et à ses mécanismes de répression.

Claus Richter; Omnia peribunt; 2019

Publication Dans le cadre de l’exposition paraît un livret en langue anglaise avec des contributions de Bureau d’Études, Colin Crouch, Alice Creischer, Simon Denny, Melanie Gilligan, Jan Peter Hammer, Sybille Krämer, Stephan Lessenich, Achille Mbembe, Lisa Rave, Andreas Siekmann et Hito Steyerl.

Situé St. Alban-Rheinweg, celui-ci se nomme désormais Kunstmuseum Basel | Gegenwart. Il s’agit d’un établissement commun à la Emanuel Hoffmann-Stiftung, à la Christoph Merian Stiftung et au canton de Bâle-Ville. Il doit son existence à un don de la fondatrice de la Emanuel Hoffmann-Stiftung (Maja Sacher-Stehlin), de sa famille et de la fondation elle-même. Les biens fonciers appartenant au canton de Bâle-Ville ont été mis à disposition par la Christoph Merian Stiftung.

Partager la publication "Circular Flow – De l’économie des inégalités, Gegenwart Kunstmuseum Basel"

POP-UP ARTISTES présente le dynamisme et la force créative de la région Rhénane. Après près de trois mois de confinement, la

POP-UP ARTISTES présente le dynamisme et la force créative de la région Rhénane. Après près de trois mois de confinement, la  photo Antonio Piccarreta Talis

photo Antonio Piccarreta Talis

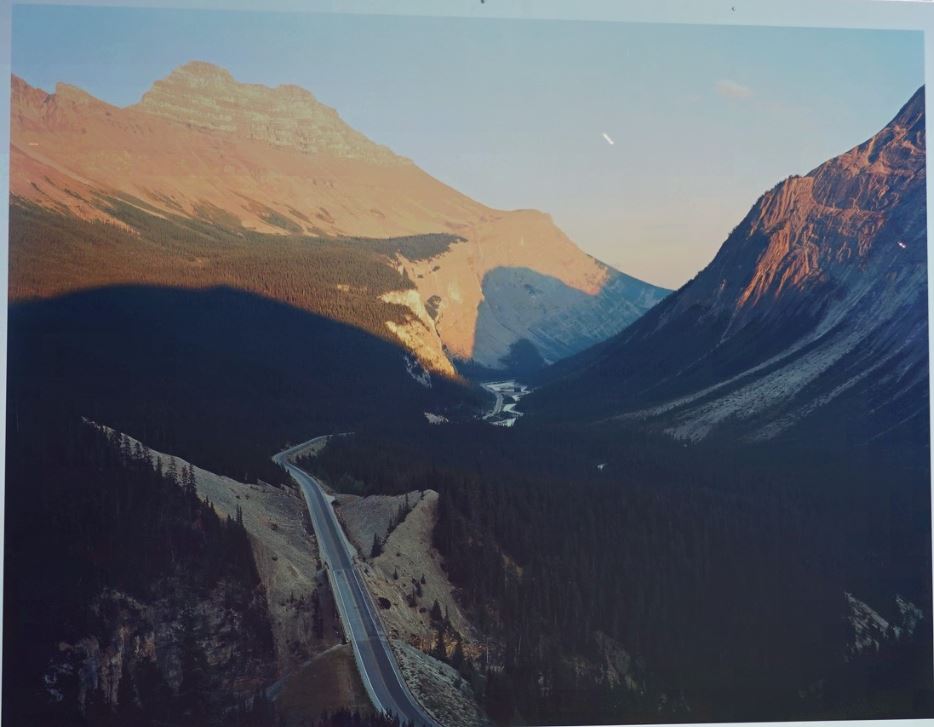

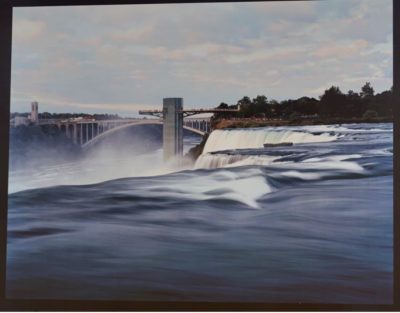

Ces images silencieuses engagent de nombreux questionnements sur notre rapport à la nature. Notamment dans ses photographies alpine, dans lesquelles les touristes qui se pressent sur les sommets observent et participent inévitablement au destin tragique de ces montagnes de glaces.

Ces images silencieuses engagent de nombreux questionnements sur notre rapport à la nature. Notamment dans ses photographies alpine, dans lesquelles les touristes qui se pressent sur les sommets observent et participent inévitablement au destin tragique de ces montagnes de glaces.  présentent de véritables ovnis architecturaux exploités le temps d’une olympiade. Derrière les exploits d’une poignée de sportifs, il faut observer une infrastructure extrêmement coûteuse et spectaculaire qui transforme radicalement le paysage et ses environs. Bien souvent, ces réalisations ambitieuses tombent en désuétude. Leur entretien trop gourmand ne peut être assuré par les collectivités qui dans le meilleur des cas, parviennent à les détourner de leur utilisation première en les exploitant en tant que lieux touristiques et restaurant panoramique, alors que dans d’autres cas, ces structures sont abandonnées pour ne garder que le vague souvenir d’une utilisation qui aura duré le temps d’une compétition.

présentent de véritables ovnis architecturaux exploités le temps d’une olympiade. Derrière les exploits d’une poignée de sportifs, il faut observer une infrastructure extrêmement coûteuse et spectaculaire qui transforme radicalement le paysage et ses environs. Bien souvent, ces réalisations ambitieuses tombent en désuétude. Leur entretien trop gourmand ne peut être assuré par les collectivités qui dans le meilleur des cas, parviennent à les détourner de leur utilisation première en les exploitant en tant que lieux touristiques et restaurant panoramique, alors que dans d’autres cas, ces structures sont abandonnées pour ne garder que le vague souvenir d’une utilisation qui aura duré le temps d’une compétition. Les photographies présentées à la Biennale de la Photographie de Mulhouse ont été prises au cours des quinze dernières années. En tant que photographe canadienne d’origine française et latino-américaine, Jessica Auer a commencé cette exploration en photographiant des destinations populaires en Amérique du Nord et du Sud. En photographiant des lieux qui rappellent « les colonies de peuplement qui ont poussé vers l’ouest », ses images montrent comment l’industrie du tourisme transforme et romance le paysage.

Les photographies présentées à la Biennale de la Photographie de Mulhouse ont été prises au cours des quinze dernières années. En tant que photographe canadienne d’origine française et latino-américaine, Jessica Auer a commencé cette exploration en photographiant des destinations populaires en Amérique du Nord et du Sud. En photographiant des lieux qui rappellent « les colonies de peuplement qui ont poussé vers l’ouest », ses images montrent comment l’industrie du tourisme transforme et romance le paysage. Plus récemment, Jessica Auer s’est concentrée sur l’Islande. Elle vit maintenant dans une petite communauté des fjords de l’Est et a documenté cette nouvelle frontière/limite dans le contexte du boom touristique de l’Islande.

Plus récemment, Jessica Auer s’est concentrée sur l’Islande. Elle vit maintenant dans une petite communauté des fjords de l’Est et a documenté cette nouvelle frontière/limite dans le contexte du boom touristique de l’Islande. « Le monde sans nous est une expérimentation visuelle qui anticipe un monde sans humains, un monde que nous ne connaissons pas. Cela procède de la notion largement partagée que nous sommes une société en danger, marquée par l’extinction massive des espèces. Des informations alarmantes et contradictoires suscitent des perceptions anxiogènes. J’ai adopté une perception paranoïaque, celle de vivre la fin d’une ère. Mon objectif est de faire des photographies qui peuvent être comprises comme des spéculations. Elles ne sont pas strictement référentielles, mais font appel à notre imagination. Je combine ces images dans des expositions et des publications afin de mettre en mouvement cette oscillation entre le familier et l’aliénant. »

« Le monde sans nous est une expérimentation visuelle qui anticipe un monde sans humains, un monde que nous ne connaissons pas. Cela procède de la notion largement partagée que nous sommes une société en danger, marquée par l’extinction massive des espèces. Des informations alarmantes et contradictoires suscitent des perceptions anxiogènes. J’ai adopté une perception paranoïaque, celle de vivre la fin d’une ère. Mon objectif est de faire des photographies qui peuvent être comprises comme des spéculations. Elles ne sont pas strictement référentielles, mais font appel à notre imagination. Je combine ces images dans des expositions et des publications afin de mettre en mouvement cette oscillation entre le familier et l’aliénant. » Né en 1971 en Belgique, Geert Goiris vit et travaille à Anvers. Il a notamment présenté des expositions solos au FOAM d’Amsterdam (2015), à la Hamburger Kunsthalle (2010) ou à Art Basel Statements (2009). Son travail est présent dans de nombreuses collections à travers le monde : au Seattle Art Museum, au Musée de la photographie d’Anvers ou au Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris pour n’en citer que quelques-unes. En 2008, il remporte le Grand Prix international de photographie de Vevey présidé par Balthasar Burkhard pour réaliser Whiteout

Né en 1971 en Belgique, Geert Goiris vit et travaille à Anvers. Il a notamment présenté des expositions solos au FOAM d’Amsterdam (2015), à la Hamburger Kunsthalle (2010) ou à Art Basel Statements (2009). Son travail est présent dans de nombreuses collections à travers le monde : au Seattle Art Museum, au Musée de la photographie d’Anvers ou au Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris pour n’en citer que quelques-unes. En 2008, il remporte le Grand Prix international de photographie de Vevey présidé par Balthasar Burkhard pour réaliser Whiteout

De telles images invitent le spectateur à s’interroger sur la signification historique et culturelle de ces lieux.

De telles images invitent le spectateur à s’interroger sur la signification historique et culturelle de ces lieux.

les terres rares (Lisa Rave) ou l’eau. L’œuvre Petropolitics conçue par le duo d’artistes Bureau d’Études pour l’exposition est consacrée aux développements passés et présents du commerce international du pétrole depuis le début du XXe siècle jusqu’à nos jours.

les terres rares (Lisa Rave) ou l’eau. L’œuvre Petropolitics conçue par le duo d’artistes Bureau d’Études pour l’exposition est consacrée aux développements passés et présents du commerce international du pétrole depuis le début du XXe siècle jusqu’à nos jours.

Dans une nouvelle installation vidéo sur 5 canaux intitulée Crowds (Foules), l’artiste canadienne Melanie Gilligan (*1979) présente les injustices sociales engendrées par l’économie capitaliste à travers le portrait d’Irene, la protagoniste, qu’elle suit dans sa recherche d’emploi dans le secteur tertiaire à travers la ville d’Orlando (en Floride). L’espace urbain est marqué par la présence de bâtiments de l’industrie du divertissement et des chaînes de fast-food et semble n’être réservé qu’au tourisme et à la consommation.

Dans une nouvelle installation vidéo sur 5 canaux intitulée Crowds (Foules), l’artiste canadienne Melanie Gilligan (*1979) présente les injustices sociales engendrées par l’économie capitaliste à travers le portrait d’Irene, la protagoniste, qu’elle suit dans sa recherche d’emploi dans le secteur tertiaire à travers la ville d’Orlando (en Floride). L’espace urbain est marqué par la présence de bâtiments de l’industrie du divertissement et des chaînes de fast-food et semble n’être réservé qu’au tourisme et à la consommation.

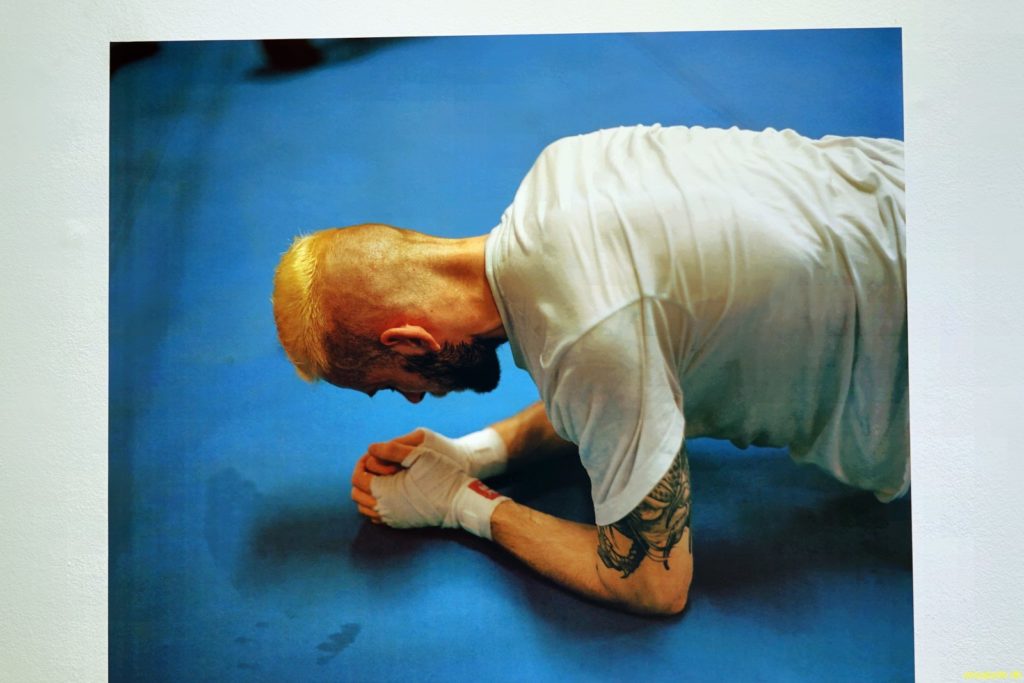

Auto-mutilations

Auto-mutilations