Installation mit Kajaks » de Roman Signer

Un choix d’oeuvres de la collection est exposé à l’occasion du passage de la flamme olympique à la Fondation Vuitton.

Sont ainsi réunis de la galerie 9 à la galerie 11 les travaux de 6 artistes internationaux.

Dans leur polyphonie, ils proposent un regard poétique et décalé autour de la thématique du sport.

Des kayaks à la Fondation ?

Roman Signer s’approprie des objets du quotidien en les mettant en scène dans des installations ou des performances.

Roman Signer s’approprie des objets du quotidien en les mettant en scène dans des installations ou des performances.

« Installation mit Kajaks » met en valeur le kayak.

Habituellement synonyme de mouvement et de vitesse, l’embarcation suspendue au plafond est ici privée de toute utilité, mais acquiert alors un statut de sculpture qui la magnifie.

Blandine Pont, judokate classée 5e aux Championnats du Monde de Judo 2023 et vice-championne d’Europe lors des Championnats d’Europe de Judo 2024, partage avec nous son coup de cœur de l’exposition « La Collection, Rendez-vous avec le sport« , « Installation mit Kajaks » de Roman Signer.

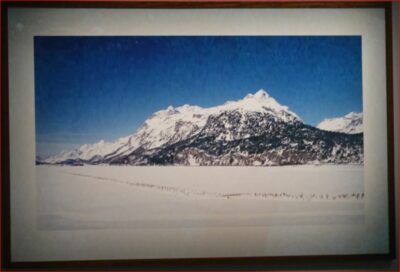

Une nature grandiose

Dans « Engadin« , Andreas Gursky photographie les montagnes suisses sous un ciel bleu intense. Une fine ligne de skieurs représente la présence humaine, qui paraît insignifiante face à la puissance de la nature, n’existant que par sa détermination à la défier.

Marcher sur les nuages avec Abraham Poincheval

Marie Patouillet, médaillé d’or olympique aux JOP Paris 2024, cycliste médaillée paralympique à Tokyo en 2021 et détentrice de médailles d’or et d’argent aux derniers Championnats du Monde, partage avec nous son coup de cœur de l’exposition « Walk on Clouds » (2019) de Abraham Poincheval.

Marie Patouillet, médaillé d’or olympique aux JOP Paris 2024, cycliste médaillée paralympique à Tokyo en 2021 et détentrice de médailles d’or et d’argent aux derniers Championnats du Monde, partage avec nous son coup de cœur de l’exposition « Walk on Clouds » (2019) de Abraham Poincheval.

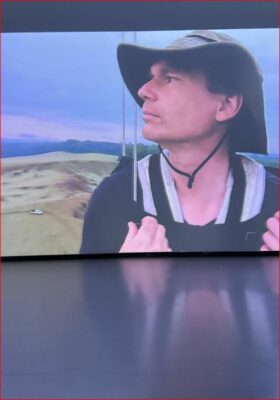

L’artiste Abraham A.Poincheval, exposé à la Fondation dans le cadre de l’exposition « La Collection, Rendez-vous avec le sport« , présente son film « Walk on Clouds« , dévoile ses sources d’inspiration et explique ses méthodes de travail. La spectaculaire installation Walk on Clouds, 2019 [Marche sur les nuages, 2019], d’Abraham Poincheval montre, en Galerie 9, l’artiste arpentant la canopée des nuages. Suspendu dans le vide, il apparaît soutenu par une montgolfière munie de drones permettant de le filmer. Le film projeté résulte de cette performance. Celle-ci a exigé de l’artiste un engagement total de l’esprit et du corps, et une prise de risque telle que cette déambulation semble relever autant d’un rêve que d’un exploit sportif.

L’artiste Abraham A.Poincheval, exposé à la Fondation dans le cadre de l’exposition « La Collection, Rendez-vous avec le sport« , présente son film « Walk on Clouds« , dévoile ses sources d’inspiration et explique ses méthodes de travail. La spectaculaire installation Walk on Clouds, 2019 [Marche sur les nuages, 2019], d’Abraham Poincheval montre, en Galerie 9, l’artiste arpentant la canopée des nuages. Suspendu dans le vide, il apparaît soutenu par une montgolfière munie de drones permettant de le filmer. Le film projeté résulte de cette performance. Celle-ci a exigé de l’artiste un engagement total de l’esprit et du corps, et une prise de risque telle que cette déambulation semble relever autant d’un rêve que d’un exploit sportif.

Olympic Rings

Le prêt de « Olympic Rings« , œuvre marquante de l’exposition « Basquiat x Warhol, à quatre mains », montrée en 2023 à la Fondation, a été exceptionnellement prolongé pour l’exposition.

En 1985, Jean-Michel Basquiat et Andy Warhol détournent l’emblème officiel des Jeux dans la toile « Olympic Rings« . Warhol les utilise comme motif en ne respectant jamais l’ordre des couleurs d’origine et Basquiat impose un visage noir au centre de la composition.

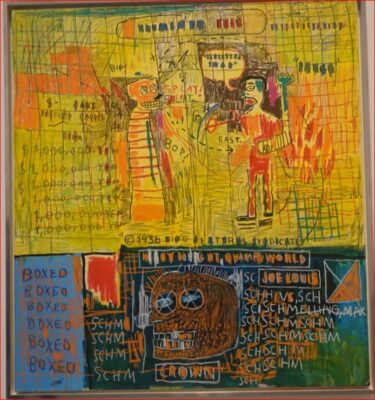

Dans cette toile de 1983, Basquiat représente un combat de boxe marquant du XXe siècle : la défaite du boxeur afro-américain Joe Louis face à Max Schmeling, représentant de l’Allemagne nazie. Les combattants apparaissent dans la partie supérieure du tableau.

Dans le tiers inférieur, leurs noms répétés entourent un crâne qui se trouve au dessus du mot « crown », couronne d’une victoire politiquement sinistre.

Photographie de sport ou photographie d’histoire ?

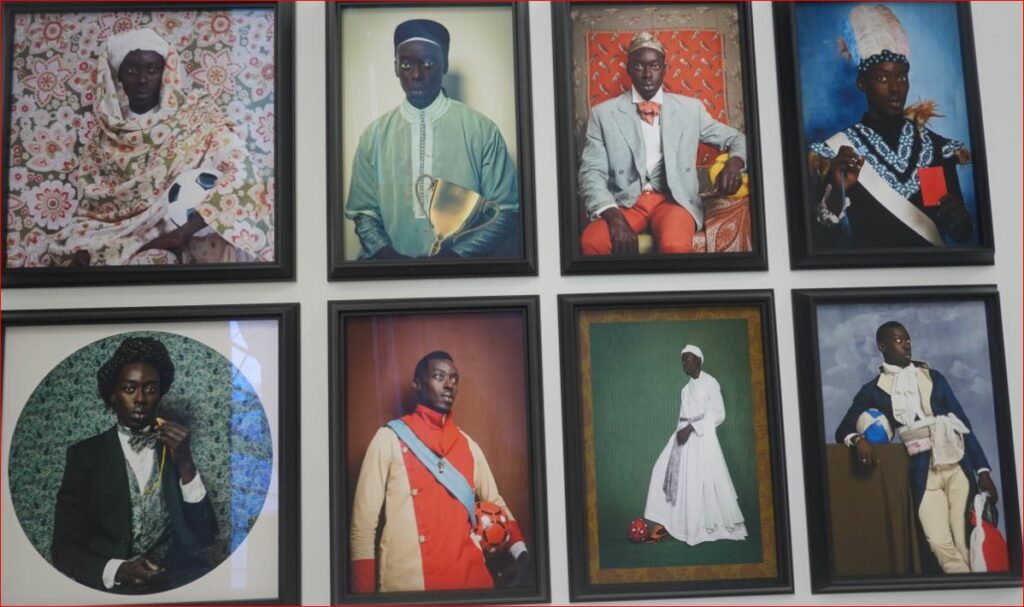

La série de photographies “Diaspora” de Omar Victor Diop se déploie comme une galerie de portraits de figures africaines historiques que viennent détourner des accessoires de sports inattendus.

L’apparence codifiée de ces personnages historiques est alors perturbée par un ballon, un gant de football ou bien un carton rouge.

Informations pratiques

Fondation Louis Vuitton

8, Avenue du Mahatma Gandhi Bois de Boulogne, 75116 Paris

dimanche

10h – 20h

Derniers accès 30 minutes avant la fermeture.

Lundi

11h – 20h

Mardi

Fermé

Accès

Métro

Ligne 1 Station Les sablons (950m)

Navette

Toutes les 20 minutes environ durant les horaires d’ouverture de la Fondation

Sortie n°2 de la station Charles de Gaulle Étoile

– 44 avenue de Friedland 75008 Paris

Partager la publication "Vuitton La Collection RDV avec le Sport"

réalisent des sculptures saisissantes de réalisme grâce à des procédés techniques complexes. Le haut degré de réalisme atteint par leurs œuvres crée une illusion d’authenticité physique, et l’effet produit est si convaincant qu’il nous semble faire face à des alter ego en chair et en os. Les œuvres de ces artistes ont eu par la suite une influence déterminante sur les développements qu’a connu la sculpture au cours des cinquante dernières années. Des artistes comme Daniel Firman se sont inscrits dans le fil de cette pratique et l’ont perpétuée. Véritables miroirs de la condition humaine, ces œuvres révèlent la perception changeante de l’image de l’humain aux XXe et XXIe siècles.

réalisent des sculptures saisissantes de réalisme grâce à des procédés techniques complexes. Le haut degré de réalisme atteint par leurs œuvres crée une illusion d’authenticité physique, et l’effet produit est si convaincant qu’il nous semble faire face à des alter ego en chair et en os. Les œuvres de ces artistes ont eu par la suite une influence déterminante sur les développements qu’a connu la sculpture au cours des cinquante dernières années. Des artistes comme Daniel Firman se sont inscrits dans le fil de cette pratique et l’ont perpétuée. Véritables miroirs de la condition humaine, ces œuvres révèlent la perception changeante de l’image de l’humain aux XXe et XXIe siècles.

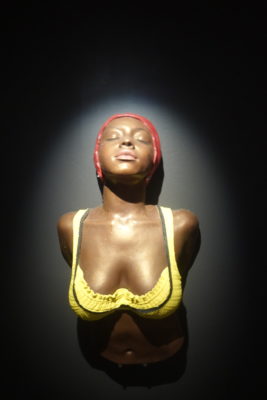

La sculptrice américaine Carole A. Feuerman dont les célèbres nageuses, introverties et volontaires, semblent avoir atteint une parfaite harmonie intérieure, fait œuvre de précurseur. Par la suite, dans les années 1990, de nombreux artistes se sont mis à utiliser le style hyperréaliste de manière inédite et personnelle. Au lieu de créer l’illusion d’une corporéité parfaite, prise dans son entièreté,

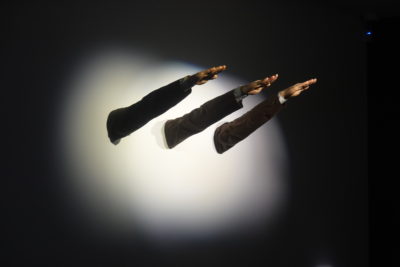

La sculptrice américaine Carole A. Feuerman dont les célèbres nageuses, introverties et volontaires, semblent avoir atteint une parfaite harmonie intérieure, fait œuvre de précurseur. Par la suite, dans les années 1990, de nombreux artistes se sont mis à utiliser le style hyperréaliste de manière inédite et personnelle. Au lieu de créer l’illusion d’une corporéité parfaite, prise dans son entièreté, ils se sont concentrés sur des parties spécifiques du corps, s’en servant pour véhiculer des messages à tonalité humoristique ou dérangeants, comme c’est le cas par exemple dans l’œuvre de Maurizio Cattelan où des bras tendus, pris isolément du corps, font référence à des événements politiques de l’histoire récente.

ils se sont concentrés sur des parties spécifiques du corps, s’en servant pour véhiculer des messages à tonalité humoristique ou dérangeants, comme c’est le cas par exemple dans l’œuvre de Maurizio Cattelan où des bras tendus, pris isolément du corps, font référence à des événements politiques de l’histoire récente. Vu sous un certain angle, le buste de Lily semble être un portrait entier mais lorsque nous changeons de perspective, on découvre qu’il s’agit en réalité d’un fragment. Les sculptures de Jamie Salmon, réalisés avec une minutie surprenante de détails, jouent avec l’idée d’inachevé et introduisent une rupture par rapport à l’esthétique du réalisme. À l’ère du numérique, ses corps fragmentés mettent en lumière la difficulté de distinguer ce qui est réel de ce qui ne l’est pas.

Vu sous un certain angle, le buste de Lily semble être un portrait entier mais lorsque nous changeons de perspective, on découvre qu’il s’agit en réalité d’un fragment. Les sculptures de Jamie Salmon, réalisés avec une minutie surprenante de détails, jouent avec l’idée d’inachevé et introduisent une rupture par rapport à l’esthétique du réalisme. À l’ère du numérique, ses corps fragmentés mettent en lumière la difficulté de distinguer ce qui est réel de ce qui ne l’est pas. En créant de grands portraits sculptés d’artistes de renom tels qu’Andy Warhol ou Frida Kahlo, l’artiste japonais Kazu Hiro crée un rapport de forte intimité avec ses personnages emblématiques. Hiro sculpte les couches de silicone de l’intérieur vers l’extérieur, et réussit ainsi à faire affleurer les émotions enfouies de ses personnages. Le piédestal supportant l’immense tête de Warhol est porteur d’une part d’ambiguïté. La stabilité et la résistance de son matériau sont altérés par sa forme, la sculpture se dissout en effet dans sa partie inférieure en un amas fluide.

En créant de grands portraits sculptés d’artistes de renom tels qu’Andy Warhol ou Frida Kahlo, l’artiste japonais Kazu Hiro crée un rapport de forte intimité avec ses personnages emblématiques. Hiro sculpte les couches de silicone de l’intérieur vers l’extérieur, et réussit ainsi à faire affleurer les émotions enfouies de ses personnages. Le piédestal supportant l’immense tête de Warhol est porteur d’une part d’ambiguïté. La stabilité et la résistance de son matériau sont altérés par sa forme, la sculpture se dissout en effet dans sa partie inférieure en un amas fluide. Dans les années 1990, l’artiste australien Ron Mueck révolutionne la sculpture figurative avec ses œuvres aux formats inhabituels. En jouant sur l’échelle de ses personnages de manière radicale, il place l’accent sur des thèmes existentiels tels que la naissance ou la mort. Des artistes tels que Sam Jinks et Marc Sijan capturent quant à eux la fragilité de la vie à travers leurs représentations de la physionomie humaine – représentations qui, bien que de taille réduite, n’en sont pas moins incroyablement réalistes. En revanche, les œuvres surdimensionnées de Zharko Basheski produisent un effet de distanciation, qui nous force à adopter une nouvelle perspective.

Dans les années 1990, l’artiste australien Ron Mueck révolutionne la sculpture figurative avec ses œuvres aux formats inhabituels. En jouant sur l’échelle de ses personnages de manière radicale, il place l’accent sur des thèmes existentiels tels que la naissance ou la mort. Des artistes tels que Sam Jinks et Marc Sijan capturent quant à eux la fragilité de la vie à travers leurs représentations de la physionomie humaine – représentations qui, bien que de taille réduite, n’en sont pas moins incroyablement réalistes. En revanche, les œuvres surdimensionnées de Zharko Basheski produisent un effet de distanciation, qui nous force à adopter une nouvelle perspective. Au cours des dernières décennies, les innombrables progrès scientifiques et les nouvelles perspectives induites par les communications numériques ont conduit à un changement radical de notre compréhension de la réalité. Influencés par la réalité virtuelle, des artistes comme Evan Penny et Patricia Piccinini se sont mis à observer les corps en partant de perspectives déformées. Tony Matelli quant à lui a choisi de défier les lois de la nature, tandis que Berlinde De Bruyckere questionne la mort et le caractère éphémère de l’existence humaine en présentant des corps contorsionnés. La valeur de la vie et le sens profond qui lui est attaché sont au cœur de l’approche hyperréaliste de la sculpture.

Au cours des dernières décennies, les innombrables progrès scientifiques et les nouvelles perspectives induites par les communications numériques ont conduit à un changement radical de notre compréhension de la réalité. Influencés par la réalité virtuelle, des artistes comme Evan Penny et Patricia Piccinini se sont mis à observer les corps en partant de perspectives déformées. Tony Matelli quant à lui a choisi de défier les lois de la nature, tandis que Berlinde De Bruyckere questionne la mort et le caractère éphémère de l’existence humaine en présentant des corps contorsionnés. La valeur de la vie et le sens profond qui lui est attaché sont au cœur de l’approche hyperréaliste de la sculpture. De quoi sera fait l’avenir de la sculpture hyperréaliste ? Quel pan du mouvement sera-t-il à même d’appréhender l’essence de la frontière toujours plus perméable entre l’homme et la technologie ? Dans le flot continu d’images numériques se reflètent les nouvelles formes de construction de l’identité, qui aboutissent dans les One Minute Sculptures d’Erwin Wurm, à la reproduction perpétuelle par le visiteur ou au modèle de postures défiant la raison. Des visions fictionnelles ou des réalités absurdes se substituent aux sujets issus du quotidien et permettent de mieux comprendre ce nouveau monde de l’entre-deux« hypernaturel » et jusqu’alors inconnu.

De quoi sera fait l’avenir de la sculpture hyperréaliste ? Quel pan du mouvement sera-t-il à même d’appréhender l’essence de la frontière toujours plus perméable entre l’homme et la technologie ? Dans le flot continu d’images numériques se reflètent les nouvelles formes de construction de l’identité, qui aboutissent dans les One Minute Sculptures d’Erwin Wurm, à la reproduction perpétuelle par le visiteur ou au modèle de postures défiant la raison. Des visions fictionnelles ou des réalités absurdes se substituent aux sujets issus du quotidien et permettent de mieux comprendre ce nouveau monde de l’entre-deux« hypernaturel » et jusqu’alors inconnu.