C'est à la Galerie, de la Filature de Mulhouse Scène Nationale qu' Anna Malagrida, nous convie, jusqu'au 5 mars 2023, pour son exposition de photos intitulée : l'Attente.

Commissaire : Emmanuelle Walter, responsable arts visuels,

en entrée libre

Photographe et vidéaste

Anna Malagrida (Barcelone, 1970) vit à Paris depuis 2004. Elle pratique la photographie et la vidéo. Souvent pensées autour de l’opposition dialectique entre intérieur et extérieur, ses pièces invitent le spectateur à une expérience à la fois intuitive et physique, portée par le sens à l’oeuvre dans les photographies. La fenêtre, le voile ou la frontière sont quelques-uns

Anna Malagrida (Barcelone, 1970) vit à Paris depuis 2004. Elle pratique la photographie et la vidéo. Souvent pensées autour de l’opposition dialectique entre intérieur et extérieur, ses pièces invitent le spectateur à une expérience à la fois intuitive et physique, portée par le sens à l’oeuvre dans les photographies. La fenêtre, le voile ou la frontière sont quelques-uns

des motifs qu’elle emploie pour faire dialoguer les différents espaces et parler de la dualité, de l’instable et de l’ambigu, par opposition à l’univoque.

Formation et études

Sa trajectoire en tant que photographe débute en 1988, année de son inscription à l’Université Autonome de Barcelone, où elle obtiendra une licence en Sciences de l’Information. Décidée à travailler avec le médium photographique, elle poursuit sa formation à l’École Nationale Supérieure de la Photographie d’Arles en 1993.

Réalité et poésie

À partir de 1998, elle développe un travail plus personnel. Ses images commencent à se structurer autour d’une poétique de l’opposition entre espaces intérieur et extérieur, lumière et obscurité, transparence et opacité, réalité et représentation ; elle s’attache à sonder le rapport entre la photographie et le monde contemporain et interroge l’espace de la ville

contemporaine en posant son regard sur ceux qui la vivent ainsi que sur les traces de ceux qui la traversent.

Prix et bourse

Anna Malagrida est lauréate du prix au Projet des Rencontres internationales de la Photographie d’Arles en 2005 et obtient la bourse de la Fondation Arte y Derecho en 2006. Elle est également lauréate de la Carte Blanche PMU en partenariat avec le Centre Pompidou en 2016 et de la commande 3.0 du Centre National Arts Plastiques et du Jeu de Paume en 2020.

Exposée en France et à l’international (Espagne, France, Afrique du Sud, Allemagne, Danemark…), son oeuvre a rejoint de nombreuses collections publiques et privées (Centre Pompidou, le Wolfsburg KunstMuseum, MAGASIN 3 – Stockholm Kunsthall, Fonds National des Arts Plastiques, MACBA de Barcelone, la Fondation MAPFRE…).

SÉRIES EXPOSÉES

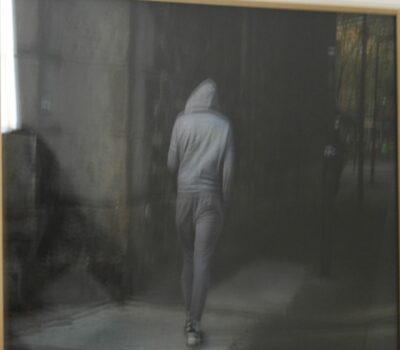

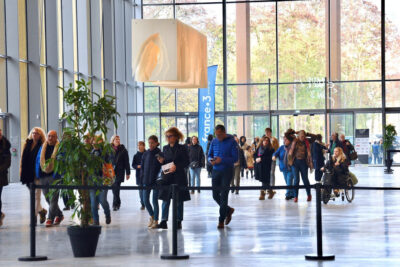

LES PASSANTS

(extraits de la série) photographies, vidéo, mars 2020 – février 2021

Nouvelle cartographie photographique de Paris commencée en mars 2020 lors du premier mois du confinement suite à la crise de la COVID-19 et finalisée un an après, en février 2021, alors que la pandémie bouleverse encore la vie quotidienne en France. Réalisée dans différents quartiers du centre et de la périphérie de la ville, elle se compose de 10 séries de photographies et une vidéo.

Par un point de vue unique et immobile, l’autrice interroge la notion de surveillance ; par le montage des diaporamas elle questionne la notion de temps, le temps de la photographie et aussi celui des individus dans la ville et leur rapport à l’espace urbain. Les séquences d’images traduisent le flux et le mouvement des villes mondialisées.

Par un point de vue unique et immobile, l’autrice interroge la notion de surveillance ; par le montage des diaporamas elle questionne la notion de temps, le temps de la photographie et aussi celui des individus dans la ville et leur rapport à l’espace urbain. Les séquences d’images traduisent le flux et le mouvement des villes mondialisées.

Réalisées en pleine pandémie, ces photographies dévoilent un nouveau réel derrière les visages parfois masqués et interrogent notre capacité à voir ce qui ne peut être vu.

PARIS BARRICADÉ

photographies, installation, 2018-2019

Le mouvement des Gilets jaunes apparaît en France en octobre 2018. Il donnera lieu à de nombreuses manifestations organisées chaque samedi sur l’ensemble du territoire français et notamment à Paris autour du rond-point de l’Étoile et du boulevard des Champs-Élysées.

Les habitants et les commerçants du quartier décident alors d’installer des protections pour protéger les vitrines des magasins et les fenêtres des logements. Les dimanches, jours d’après les manifestations, Anna Malagrida et Mathieu Pernot réalisent des photographies de ce quartier et des dispositifs de protection mis en place par les habitants.

Les habitants et les commerçants du quartier décident alors d’installer des protections pour protéger les vitrines des magasins et les fenêtres des logements. Les dimanches, jours d’après les manifestations, Anna Malagrida et Mathieu Pernot réalisent des photographies de ce quartier et des dispositifs de protection mis en place par les habitants.

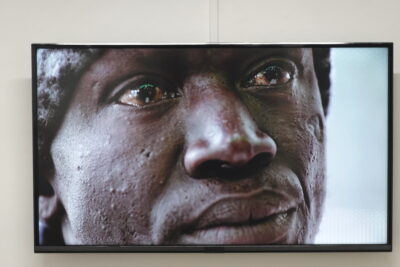

CRISTAL HOUSE

photographies, vidéo, textes, tickets de jeu usagés, 2016

Cristal House, qui signifie la maison de verre, évoque également le nom d’un cheval de course. Projet réalisé dans une salle de jeu au centre de Paris où se croisent deux quotidiens.

À l’extérieur, celui de la ville qui défile avec son rythme intense, à l’intérieur de la salle, celui des joueurs qui parient aux courses de chevaux, les mouvements répétitifs de leurs mains et les temps d’attente. Attirés par les grandes mégalopoles, la plupart de ces joueurs sont des migrants, souvent des sans-papiers, qui arrivent de partout dans le monde et rêvent d’une vie meilleure.

Les notions de rêve et d’espoir, intrinsèques à chaque joueur, se dédoublent dans l’image de celui qui émigre.

Un étrange jeu de reflets met le spectateur

Un étrange jeu de reflets met le spectateur

face à l’espoir de l’infortuné. Leurs paroles, reproduites dans des fragments de textes, dessinent les vies et les rêves qui convergent dans ce lieu de rencontre

et de jeu.

LE LAVEUR DE CARREAUX

boucle vidéo, 2010

Vidéo réalisée depuis l’intérieur d’une galerie d’art qui montre l’action du laveur de carreaux. Le geste de savonnage de la vitre rappelle un geste pictural et montre la formation et la transformation de l’image. À travers cette action médusante et la trace laissée par le savon, nous pouvons entrevoir la description concrète du quotidien, la vie de la rue. Par la transparence partielle de la vitrine, la caméra capte l’action du travailleur, dans un acte performatif qui interroge la paternité de l’oeuvre.

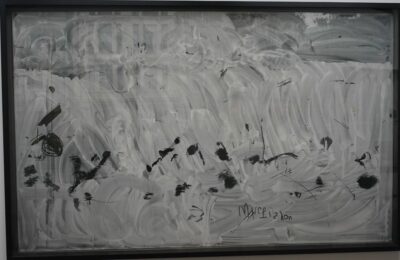

LES VITRINES

photographies, 2008-2009

Les images de la série Les Vitrines (Escaparates) se concentrent sur un dispositif de vision – la vitrine – et s’identifient à celui-ci pour annuler son usage et l’utiliser comme le véhicule d’une réflexion. Il s’agit de vitrines de commerces condamnées à Paris, recouvertes avec de la peinture de blanc d’Espagne qui empêche de voir clairement l’intérieur. Le regard rebondit

vers le reflet de la ville ainsi qu’à la frontière matérielle de la vitre recouverte d’inscriptions. La tension de la ville s’incarne alors sous forme d’une abstraction dans ces grandes images que nous pouvons aussi regarder avec distance.

Sa démarche

Il y a dans sa démarche la trace évidente d’une réflexion constante sur le statut de l’image dans l’actualité, les limites de la photographie et la dualité du regard. Cette problématique s’articule autour d’un des motifs récurrents de l’Histoire de l’Art, la fenêtre, protagoniste absolu de toute son oeuvre. Une fenêtre qui a un rôle stratégique : c’est la limite entre l’intérieur et l’extérieur, à travers laquelle l’artiste invite le spectateur à communiquer avec l’image photographique à proprement parler. À la fois cadrage et organe de connexion,

elle est parfois un simple verre transparent qui n’interfère pas avec notre perception, mais prend à d’autres occasions un caractère délibérément pictural, nous renvoyant à l’art informel européen ainsi qu’à l’expressionnisme abstrait américain.

Le hors-champ

Cependant, tout n’est pas visible dans le travail d’Anna Malagrida. Le cadre de la fenêtre implique toujours un hors-champ invitant le spectateur, dans sa contemplation, à déployer son imagination. Cet intérêt pour l’expérience du spectateur renvoie à la notion de voyeur et permet de réfléchir au regard, essence du visible.

Les Traces

Pour Anna Malagrida, la photographie est plus qu’un fidèle reflet de la réalité, ses modalités dépassent de loin la notion traditionnelle d’instantané. Au-delà de la représentation, elle construit des images où la trace du réel est palpable, créant des pièces aussi poétiques que contenues. Son oeuvre revêt une dimension très particulière, l’appareil photographique nous renvoyant, tout en nous dévoilant un extérieur, à notre espace intime, intérieur.

LA FILATURE, SCÈNE NATIONALE DE MULHOUSE

20 allée Nathan Katz 68100 Mulhouse ·

03 89 36 28 28 · www.lafilature.org

du ma. au sa. 13h-18h + di. 14h-18h

+ soirs de spectacle

(La Filature sera fermée au public du 12 au 26 fév.)

VERNISSAGE ve. 27 janv. 19h

en présence d’Anna Malagrida

CLUB SANDWICH je. 2 fév. 12h30

visite guidée de l’expo + pique-nique tiré du sac (sur inscription 03 89 36 28 28)

VISITES GUIDÉES sur rendez-vous

edwige.springer@lafilature.org ou 03 89 36 28 34

Partager la publication "L’attente d’Anna Malagrida"

Jusqu’au

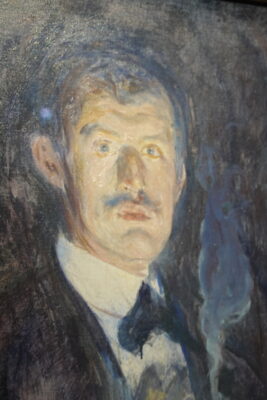

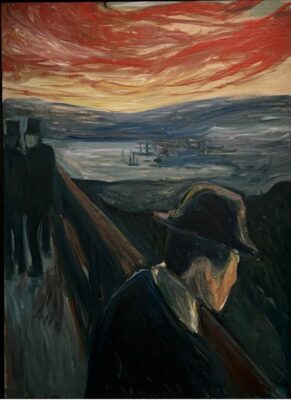

Jusqu’au  En 1885, il séjourne à Paris une première fois grâce à l’aide financière du peintre Frits Thaulow. Il visite les musées français et découvre les oeuvres des artistes

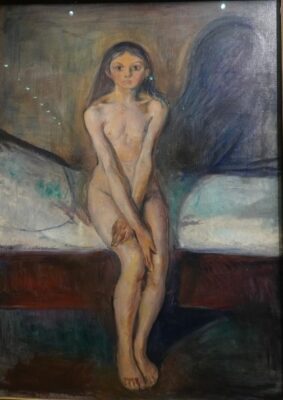

En 1885, il séjourne à Paris une première fois grâce à l’aide financière du peintre Frits Thaulow. Il visite les musées français et découvre les oeuvres des artistes Puberté occupe une place à part : elle débute un questionnement majeur sur le passage entre deux âges, sur cet état d’instabilité caractéristique des moments

Puberté occupe une place à part : elle débute un questionnement majeur sur le passage entre deux âges, sur cet état d’instabilité caractéristique des moments L’enfant malade

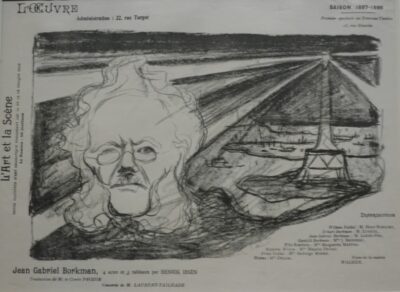

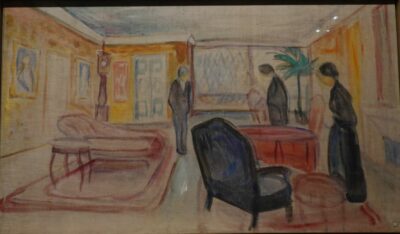

L’enfant malade Edward Munch, la Frise de la vie croquis

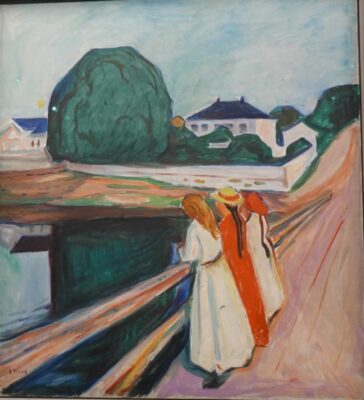

Edward Munch, la Frise de la vie croquis Celle de Berlin en 1902 est un jalon important : pour la première fois, Munch pense l’accrochage de ses oeuvres comme un véritable discours, insistant sur le cycle perpétuel de la vie et de mort.

Celle de Berlin en 1902 est un jalon important : pour la première fois, Munch pense l’accrochage de ses oeuvres comme un véritable discours, insistant sur le cycle perpétuel de la vie et de mort.

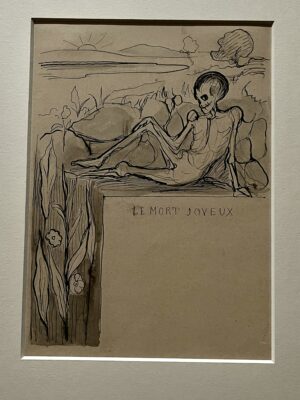

Parallèlement à ses peintures, Munch décline les motifs de La Frise de la vie dans de nombreux dessins et gravures. Il commence à les exposer comme

Parallèlement à ses peintures, Munch décline les motifs de La Frise de la vie dans de nombreux dessins et gravures. Il commence à les exposer comme

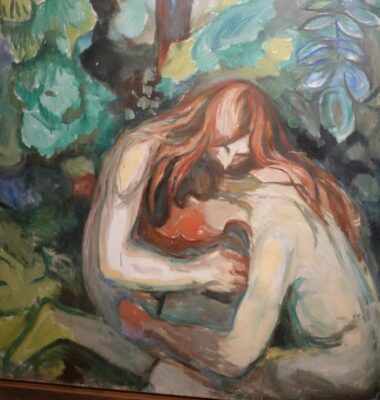

Par ailleurs, cet art de la variation lui permet d’approcher à chaque fois un peu plus l’émotion qu’il cherche à provoquer. Grâce aux multiples versions de ses oeuvres, il peut de plus garder près de lui un souvenir de sa production, inspiration pour de futures réalisations.

Par ailleurs, cet art de la variation lui permet d’approcher à chaque fois un peu plus l’émotion qu’il cherche à provoquer. Grâce aux multiples versions de ses oeuvres, il peut de plus garder près de lui un souvenir de sa production, inspiration pour de futures réalisations.

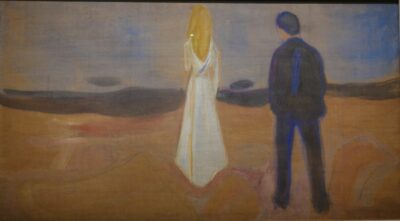

Solitude

Solitude

De générations différentes – Joan Mitchell étant née un an avant la mort de Claude Monet -, leurs peintures furent d’abord rapprochées dans le cadre de l’émergence de l’expressionnisme abstrait américain dans les années 1950.

De générations différentes – Joan Mitchell étant née un an avant la mort de Claude Monet -, leurs peintures furent d’abord rapprochées dans le cadre de l’émergence de l’expressionnisme abstrait américain dans les années 1950.  Monet est alors redécouvert comme précurseur de la modernité américaine et son oeuvre tardive réhabilitée après l’accueil critique reçu en France par les Nymphéas de l’Orangerie en 1927. L’association des deux artistes est confortée par l’installation de Mitchell à Vétheuil en 1968, dans une demeure surplombant la maison où vécut Monet de 1878 à 1881.

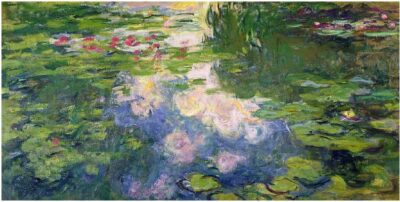

Monet est alors redécouvert comme précurseur de la modernité américaine et son oeuvre tardive réhabilitée après l’accueil critique reçu en France par les Nymphéas de l’Orangerie en 1927. L’association des deux artistes est confortée par l’installation de Mitchell à Vétheuil en 1968, dans une demeure surplombant la maison où vécut Monet de 1878 à 1881. Claude Monet, Le bassin aux nymphéas, 1917-1919

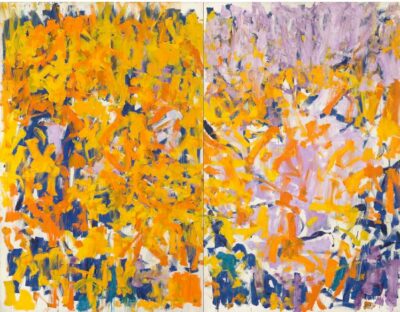

Claude Monet, Le bassin aux nymphéas, 1917-1919 Joan Mitchell, Quatuor II for Betsy Jolas, 1976

Joan Mitchell, Quatuor II for Betsy Jolas, 1976 Un jardin pour Audrey (1975)

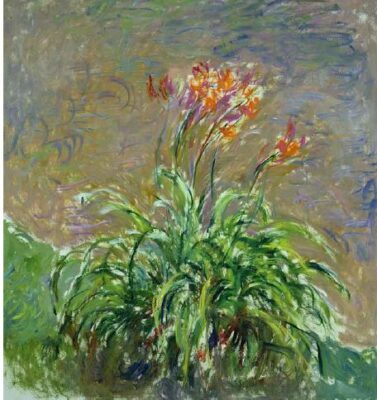

Un jardin pour Audrey (1975) Claude Monet Les Hémérocalles, 1914-1917

Claude Monet Les Hémérocalles, 1914-1917 Joan Mitchell, Beauvais1986

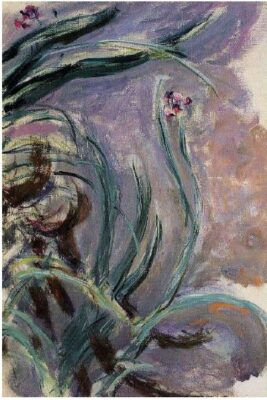

Joan Mitchell, Beauvais1986 Iris Jaunes de Monet (1914-1917)

Iris Jaunes de Monet (1914-1917)  Joan Mitchell, Row Row (1982)

Joan Mitchell, Row Row (1982) Claude Monet, Nymphéas (1916-1919)

Claude Monet, Nymphéas (1916-1919) Joan Mitchell Two Pianos, 1980

Joan Mitchell Two Pianos, 1980

Joan Mitchell, Sans titre, peint vers 1970

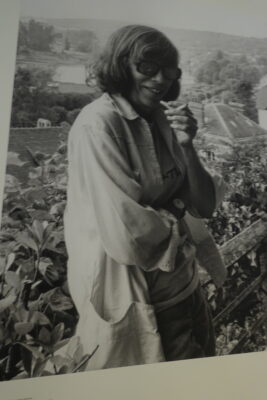

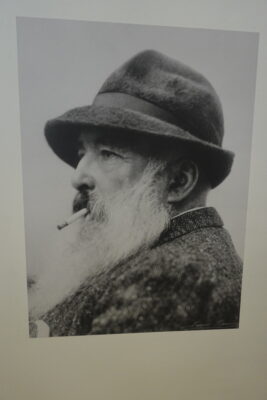

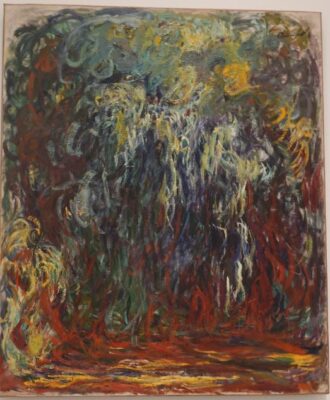

Joan Mitchell, Sans titre, peint vers 1970 Claude Monet, 1924/25

Claude Monet, 1924/25 Joan Mitchell, River, 1989

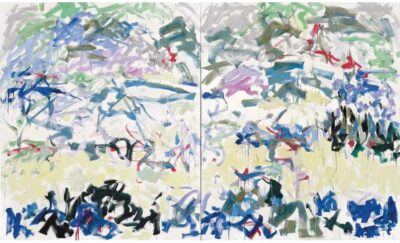

Joan Mitchell, River, 1989 Claude Monet Nymphéas, 1917-1919

Claude Monet Nymphéas, 1917-1919

Joan Mitchell, la Grande vallée

Joan Mitchell, la Grande vallée

Foire européenne d’art contemporain et de design

Foire européenne d’art contemporain et de design Le 24 novembre 2022, ST-ART a soufflé sa 26ème bougie. Après avoir fêté son quart de siècle, elle profite du plus beau des cadeaux : une implantation dans le

Le 24 novembre 2022, ST-ART a soufflé sa 26ème bougie. Après avoir fêté son quart de siècle, elle profite du plus beau des cadeaux : une implantation dans le photo Robert Cahen

photo Robert Cahen Martina Geiger-Gerlach photo elisabeth itti

Martina Geiger-Gerlach photo elisabeth itti

Ryo Tomo – la séparation 2021 photo EI

Ryo Tomo – la séparation 2021 photo EI Photo EI

Photo EI photo EI

photo EI photo EI

photo EI

Une performance de Simon Berger a été présentée par la Galerie Mazel le soir du vernissage. Au cours de cette performance, l’artiste a réalisé une oeuvre de 150 x 150 cm sur du verre. Briser du verre est généralement considéré comme une mauvaise action, plus souvent

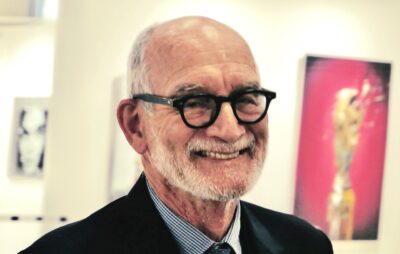

Une performance de Simon Berger a été présentée par la Galerie Mazel le soir du vernissage. Au cours de cette performance, l’artiste a réalisé une oeuvre de 150 x 150 cm sur du verre. Briser du verre est généralement considéré comme une mauvaise action, plus souvent Officier des Arts et des Lettres.

Officier des Arts et des Lettres. Après 20 ans dans une entreprise de prêt porter, et déjà collectionneur de l’abstraction des années 50/60 française et européenne, Georges-Michel Kahn a ouvert en 1997 une galerie à Strasbourg sur la place du Musée d’Art Moderne

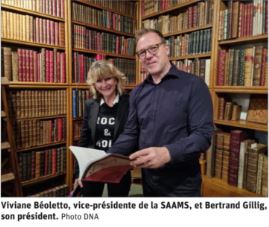

Après 20 ans dans une entreprise de prêt porter, et déjà collectionneur de l’abstraction des années 50/60 française et européenne, Georges-Michel Kahn a ouvert en 1997 une galerie à Strasbourg sur la place du Musée d’Art Moderne La Société des Amis des Arts et des Musées de Strasbourg a fait éditer un livre pour marquer les 190 ans de la société.

La Société des Amis des Arts et des Musées de Strasbourg a fait éditer un livre pour marquer les 190 ans de la société.

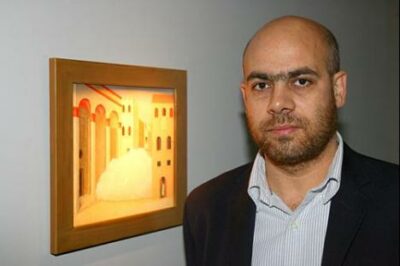

Stéphane Spach photo EI

Stéphane Spach photo EI

Aujourd’hui, le Collège des Bernardins mobilise un collectif de chercheurs – explorateurs de cette nouvelle terre – autour d’une nouvelle chaire de recherche – action – pédagogique. Leur mission est de contribuer à renouveler nos paradigmes, nos imaginaires, nos affects afin d’apprendre à

Aujourd’hui, le Collège des Bernardins mobilise un collectif de chercheurs – explorateurs de cette nouvelle terre – autour d’une nouvelle chaire de recherche – action – pédagogique. Leur mission est de contribuer à renouveler nos paradigmes, nos imaginaires, nos affects afin d’apprendre à

Des phénomènes étranges caractéristiques de son travail (nuages, rochers en lévitation, flammes) semblent avoir traversé l’écran pour envahir les vastes architectures voutées représentées sur les peintures.

Des phénomènes étranges caractéristiques de son travail (nuages, rochers en lévitation, flammes) semblent avoir traversé l’écran pour envahir les vastes architectures voutées représentées sur les peintures. Une sculpture en bronze montre un enfant portant un renard. Avec la silhouette mince du personnage et ses traits simplifiés, elle rappelle les pâtres des crèches de Noël, venant offrir leur présent, muet mais terriblement évocateur.

Une sculpture en bronze montre un enfant portant un renard. Avec la silhouette mince du personnage et ses traits simplifiés, elle rappelle les pâtres des crèches de Noël, venant offrir leur présent, muet mais terriblement évocateur.

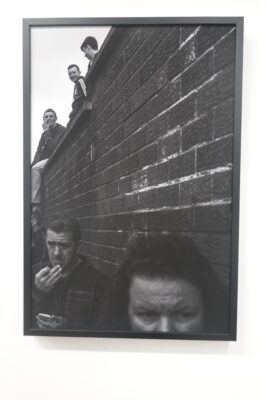

’une emprise plus forte encore que la violence physique, elle modèle les comportements, s’inscrit comme un invariant se transmettant de génération en génération. Si la haine entre les communautés a façonné l’identité nord-irlandaise elle a aussi durablement marqué le territoire. La vie s’est créée autour des peace lines, les « murs de la paix », apparus après août 1969. Présents dans les villes, ils séparent les habitants d’un même quartier, parfois d’une même rue.

’une emprise plus forte encore que la violence physique, elle modèle les comportements, s’inscrit comme un invariant se transmettant de génération en génération. Si la haine entre les communautés a façonné l’identité nord-irlandaise elle a aussi durablement marqué le territoire. La vie s’est créée autour des peace lines, les « murs de la paix », apparus après août 1969. Présents dans les villes, ils séparent les habitants d’un même quartier, parfois d’une même rue. », les messages peints avertissent le visiteur qu’il pénètre dans le fief des républicains ou des unionistes. Les murs parlent. Les tags marquent l’appartenance à des groupes dissidents, témoignent des soutiens aux emprisonnés, ou dénoncent le sentiment de colonisation ressenti : Brits out! (Les britanniques dehors !).

», les messages peints avertissent le visiteur qu’il pénètre dans le fief des républicains ou des unionistes. Les murs parlent. Les tags marquent l’appartenance à des groupes dissidents, témoignent des soutiens aux emprisonnés, ou dénoncent le sentiment de colonisation ressenti : Brits out! (Les britanniques dehors !).

Stephen Dock a par ailleurs rassemblé dans un livre trente-six images d’une même cellule de prison – de ses quatre murs auxquels le regard se heurte et de son espace exigu d’enfermement qui témoigne de façon implacable des conditions de détention. Le livre 36 sortit en novembre 2022.

Stephen Dock a par ailleurs rassemblé dans un livre trente-six images d’une même cellule de prison – de ses quatre murs auxquels le regard se heurte et de son espace exigu d’enfermement qui témoigne de façon implacable des conditions de détention. Le livre 36 sortit en novembre 2022.

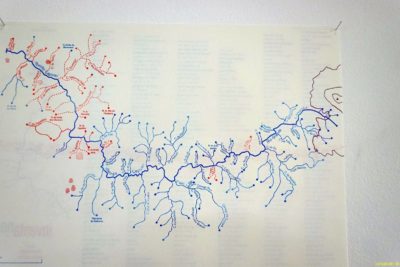

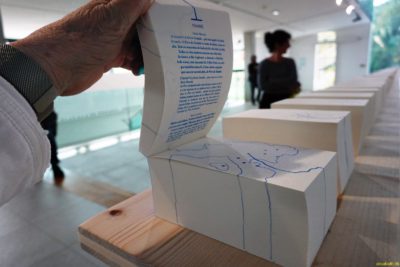

56 pots en terre, contenants traditionnels des villages de Sertão sont couplés à des carnets, au dessin du fleuve et interrogent le lien à l’eau dans cette région du Brésil, notamment sur la toponymie de la rivière.

56 pots en terre, contenants traditionnels des villages de Sertão sont couplés à des carnets, au dessin du fleuve et interrogent le lien à l’eau dans cette région du Brésil, notamment sur la toponymie de la rivière.

pour demander

pour demander » ou encore « eau qui réapprovisionne ma maison ». Au cours des rencontres et des récits individuels se dessine une disparition progressive des cours d’eau. L’installation articulée entre une ligne de 56 pots en céramique, de 56 carnets illustrant le fleuve et ses appellations, un grand dessin mural et un film forment un témoignage socio-artistique inédit.

» ou encore « eau qui réapprovisionne ma maison ». Au cours des rencontres et des récits individuels se dessine une disparition progressive des cours d’eau. L’installation articulée entre une ligne de 56 pots en céramique, de 56 carnets illustrant le fleuve et ses appellations, un grand dessin mural et un film forment un témoignage socio-artistique inédit.

Marier agronomie et art contemporain, connaissance pointue des sols, de l’agriculture, du biotope, de la ruralité et des méthodes à la fois artisanales et scientifiques pour créer, permet à

Marier agronomie et art contemporain, connaissance pointue des sols, de l’agriculture, du biotope, de la ruralité et des méthodes à la fois artisanales et scientifiques pour créer, permet à d’engager depuis une dizaine d’années un travail subtil, où elle interroge les matières, les substances organiques et cherche à repousser leurs limites.

d’engager depuis une dizaine d’années un travail subtil, où elle interroge les matières, les substances organiques et cherche à repousser leurs limites. Elvia Teotski, Spleen microbien 2.0, 2020.

Elvia Teotski, Spleen microbien 2.0, 2020. Dutca-Sidorenko.

Dutca-Sidorenko. Ensemble ils inventent une histoire, où des

Ensemble ils inventent une histoire, où des Pour cette exposition personnelle, c’est la ligne d’horizon que nous revisitons, ligne d’horizon qui émerge dans une grande partie du travail de l’artiste, aimant filmer la nature et l’eau, la diffuser sur du bâti ancien ou

Pour cette exposition personnelle, c’est la ligne d’horizon que nous revisitons, ligne d’horizon qui émerge dans une grande partie du travail de l’artiste, aimant filmer la nature et l’eau, la diffuser sur du bâti ancien ou

aussi le nom du camping-car, qui lui servira d’atelier mobile pour

aussi le nom du camping-car, qui lui servira d’atelier mobile pour