Ptolémée III, Hans Arp et le Penseur de Rodin

Jusqu’au 16 mai 2021, l’exposition a été conçue par la Fondation Beyeler, Riehen/Bâle, en coopération avec le Arp Museum Bahnhof Rolandseck, Remagen, et organisée en collaboration avec le Musée Rodin, Paris. L’exposition est placée sous le commissariat de Dr. Raphaël Bouvier, commissaire d’exposition à la Fondation Beyeler.

* En raison de la nouvelle réglementation officielle du 11 décembre 2020 pour contenir le virus corona, le musée sera temporairement fermé jusqu’au 22 janvier 2021.

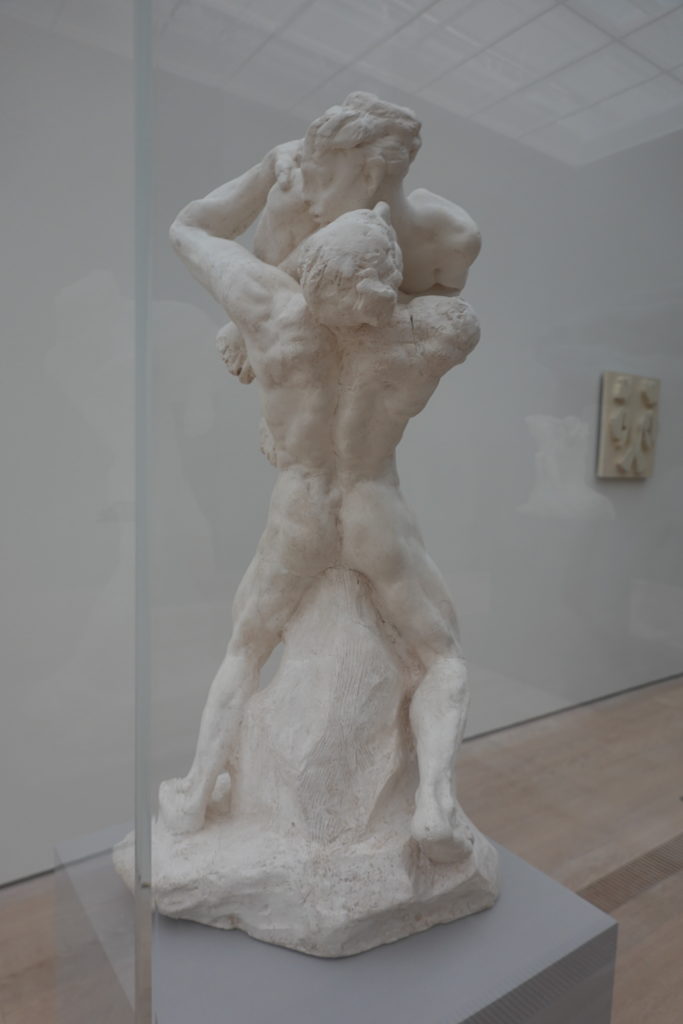

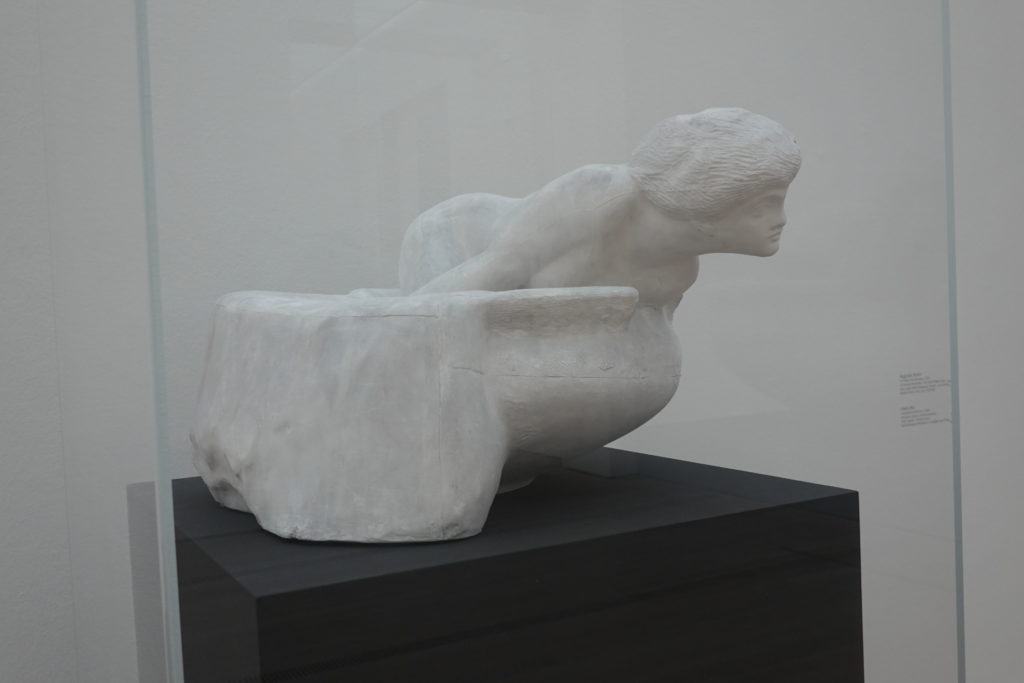

![]() Pour la première fois, une exposition muséale fait dialoguer Auguste Rodin (1840–1917) et Hans Arp (1886–1966), mettant face à face l’oeuvre pionnier du grand réformateur de la sculpture du 19ème siècle finissant et l’oeuvre influent d’un des protagonistes majeurs de la sculpture abstraite du 20ème siècle. Les deux artistes possédaient une puissance d’innovation artistique et un goût pour l’expérimentation exceptionnels. Leurs oeuvres ont fortement marqué leur époque et ont conservé toute leur actualité.

Pour la première fois, une exposition muséale fait dialoguer Auguste Rodin (1840–1917) et Hans Arp (1886–1966), mettant face à face l’oeuvre pionnier du grand réformateur de la sculpture du 19ème siècle finissant et l’oeuvre influent d’un des protagonistes majeurs de la sculpture abstraite du 20ème siècle. Les deux artistes possédaient une puissance d’innovation artistique et un goût pour l’expérimentation exceptionnels. Leurs oeuvres ont fortement marqué leur époque et ont conservé toute leur actualité.

« Et ainsi la vérité de mes figures, au lieu d’être superficielle, sembla s’épanouir du dedans au dehors comme la vie même. »

Auguste Rodin

« Nous ne voulons pas copier la nature. Nous ne voulons pas reproduire, nous voulons produire. Nous voulons produire comme une plante qui produit un fruit et ne pas reproduire. »

Hans Arp

Hommage et affinités

Les créations d’Auguste Rodin et de Hans Arp illustrent de manière impressionnante et exemplaire des aspects fondamentaux du développement de la sculpture moderne. Rodin a ainsi introduit des idées et des possibilités artistiques radicalement nouvelles dont Arp s’est saisi plus tard dans ses formes biomorphes, les faisant évoluer, les réinterprétant ou les contrastant.

Il n’est à ce jour pas certain que Rodin et Arp se soient jamais rencontrés personnellement, mais leurs oeuvres présentent des liens de parenté artistique et de références communes, tout comme des différences, qui font de la confrontation de leurs créations singulières une expérience visuelle particulièrement éloquente.

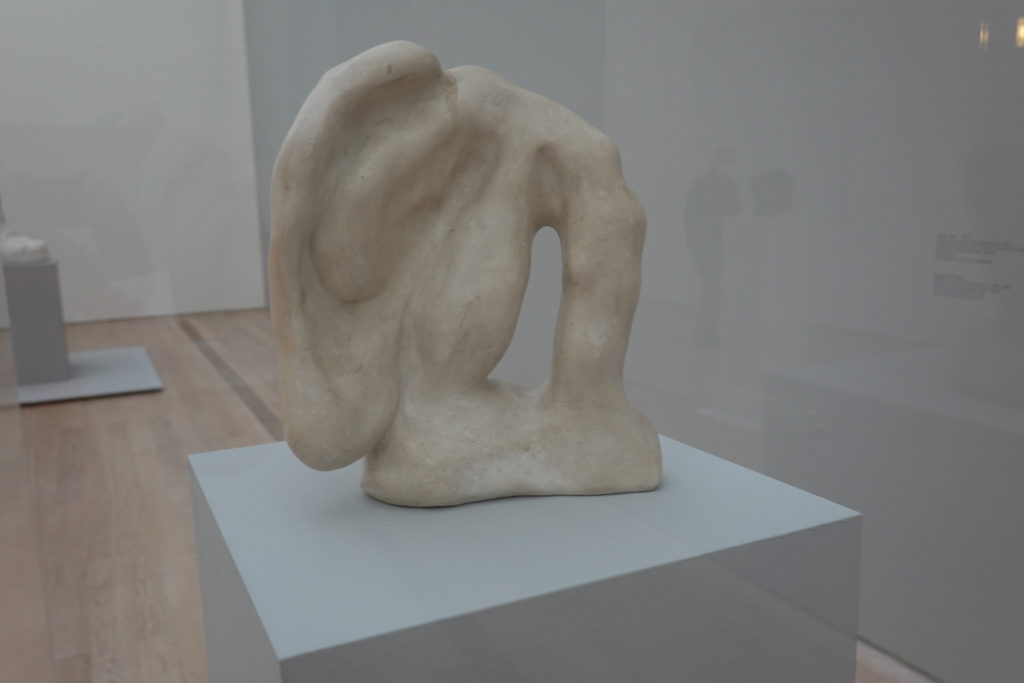

Arp, hommage à Rodin 1938

Rodin, femme accroupie 1882-85

Inspiré de La porte de l’enfer (site)

un coup d’oeil sur le site permet de voir le détail

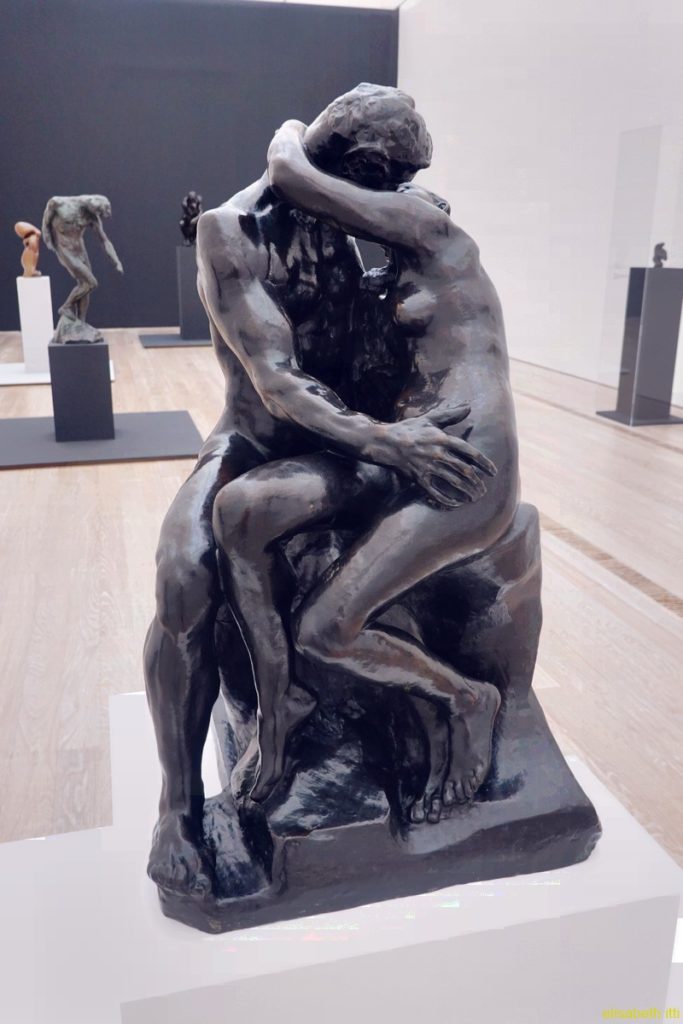

Le baiser ne se trouve pas dans la Porte de l’Enfer, il est remplacé par le couple

Paolo et Francesca (photo de gauche, sculpture qui n’est pas dans l’exposition)

Paolo et Francesca

Le baiser, Rodin

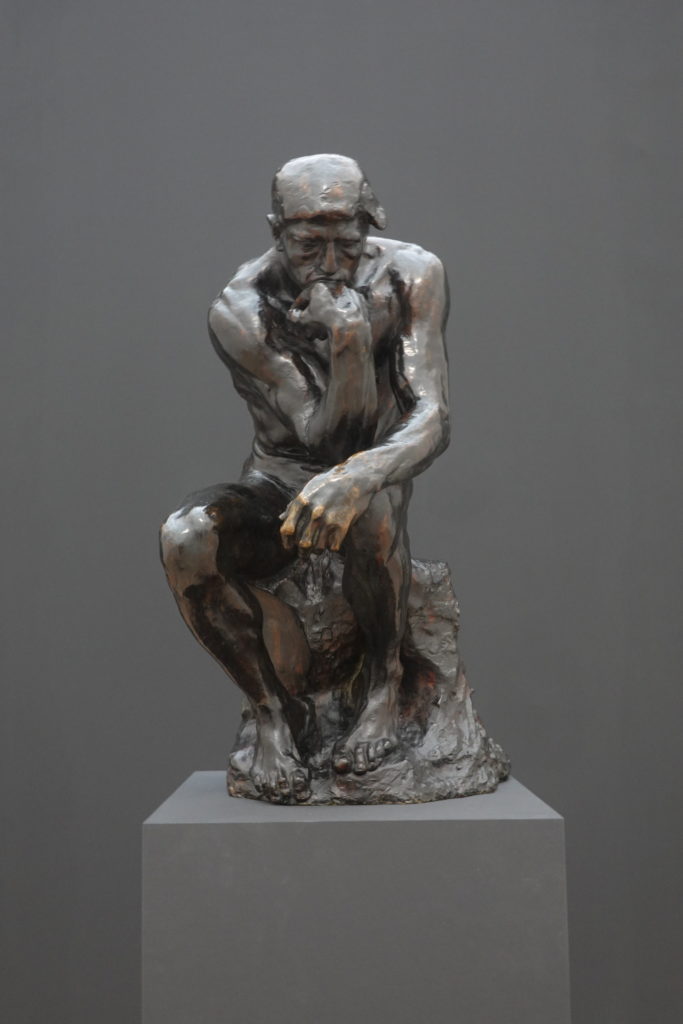

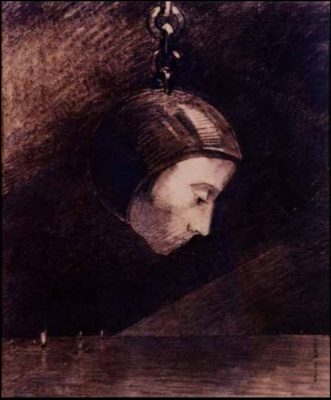

Rodin, le Penseur 1881-82

Arp, Figure recueillie 1956

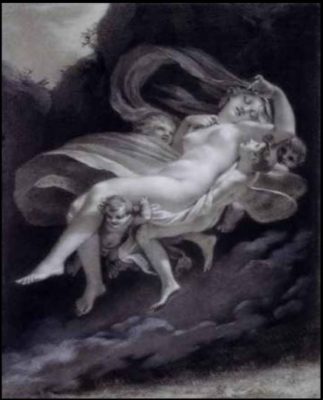

Rodin, Paolo et Francesca dans les nuages 1903/04

Arp, Paolo et Francesca

Le Parcours

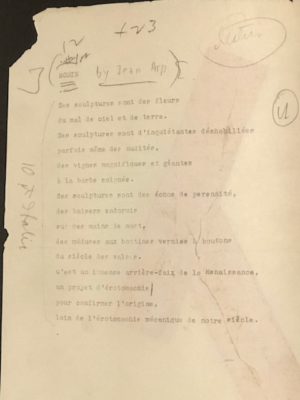

L’exposition (en vidéo)prend pour point de départ la sculpture de Hans Arp Sculpture automatique (Hommage à Rodin) de 1938 et son poème Rodin de 1952,  hommages explicites au grand précurseur, qui illustrent aussi le vaste éventail créatif de Arp, allant de la sculpture à la poésie. Outre ces références explicites, le dialogue entre Rodin et Arp révèle aussi de nombreux autres liens, repères et préoccupations artistiques communs. L’exposition met ainsi en lumière des rapports de contenu et d’approche conceptuelle qui s’enracinent dans l’exploration de thèmes existentiels tels la création, la croissance, la transformation et la déchéance. Il en résulte des représentations de corps humains, animaux ou végétaux qui se fondent de manière nouvelle.

hommages explicites au grand précurseur, qui illustrent aussi le vaste éventail créatif de Arp, allant de la sculpture à la poésie. Outre ces références explicites, le dialogue entre Rodin et Arp révèle aussi de nombreux autres liens, repères et préoccupations artistiques communs. L’exposition met ainsi en lumière des rapports de contenu et d’approche conceptuelle qui s’enracinent dans l’exploration de thèmes existentiels tels la création, la croissance, la transformation et la déchéance. Il en résulte des représentations de corps humains, animaux ou végétaux qui se fondent de manière nouvelle.

Entre assemblage et hasard

On rencontre chez Rodin et chez Arp une conception de la nature et de l’art toute singulière et pourtant comparable, qui met en avant le processuel et l’expérimental, et fait aussi du hasard un principe artistique. Les deux artistes s’intéressent à l’idée du vivant en tant que thème philosophique, auquel ils donnent corps dans des sculptures éclatantes de vitalité.

Fragment et intégralité – le torse

Les sculptures de Rodin et de Arp, mouvementées  et émouvantes, fascinent aussi par leur jeu de volumes sensuels, fluides et immaculés d’une part et de surfaces et de formes altérées et accidentées d’autre part, qui trouvent leur idéal dans le torse. L’articulation entre construction et déconstruction est aussi palpable dans le genre de l’assemblage, que Rodin introduit en sculpture et que Arp développe plus avant. Il apparaît aussi chez les deux artistes des liens dans la méthode, par exemple dans le transfert des figures d’un matériau à un autre, et dans leur réalisation à différentes échelles allant du petit format au monument. Leur attention porte aussi sur la présentation de leurs sculptures, en particulier sur le socle, que Rodin est le premier à remettre en question.

et émouvantes, fascinent aussi par leur jeu de volumes sensuels, fluides et immaculés d’une part et de surfaces et de formes altérées et accidentées d’autre part, qui trouvent leur idéal dans le torse. L’articulation entre construction et déconstruction est aussi palpable dans le genre de l’assemblage, que Rodin introduit en sculpture et que Arp développe plus avant. Il apparaît aussi chez les deux artistes des liens dans la méthode, par exemple dans le transfert des figures d’un matériau à un autre, et dans leur réalisation à différentes échelles allant du petit format au monument. Leur attention porte aussi sur la présentation de leurs sculptures, en particulier sur le socle, que Rodin est le premier à remettre en question.

Naissance et croissance

Enfin, il existe entre Rodin et Arp des liens en termes de motifs, par exemple celui de l’ombre, de la main créatrice ou du vase en tant qu’objet et volume. Les deux artistes puisent pour cela souvent dans la littérature, par exemple la mythologie antique ou la Divine Comédie de Dante.

Rodin Arp

Expériences sur papier

Corps et vases

Réunissant environ 110 oeuvres de musées et de collections privées du monde entier, «Rodin / Arp» est l’une des expositions de sculpture les plus vastes présentées à ce jour par la Fondation Beyeler. Si l’exposition met l’accent sur les sculptures d’Auguste Rodin et de Hans Arp (y compris une sculpture d’extérieur monumentale dans le parc du musée), elle présente également des reliefs de Arp ainsi que des dessins et des collages des deux artistes.

L’exposition réunit des oeuvres emblématiques comme Le Penseur et Le Baiser de Rodin ou Ptolémée et Torse de Arp.

Des oeuvres moins célèbres font apparaître d’autant plus clairement les liens artistiques qui unissent les deux artistes.

L’exposition a été conçue par la Fondation Beyeler, Riehen/Bâle, en coopération avec le Arp Museum Bahnhof Rolandseck, Remagen, et organisée en collaboration avec le Musée Rodin, Paris. L’exposition est placée sous le commissariat de Dr. Raphaël Bouvier, commissaire d’exposition à la Fondation Beyeler.

En lien avec l’exposition «Rodin / Arp», la célèbre chorégraphe Anne Teresa De Keersmaeker, dont le travail compte parmi les plus influents de la danse contemporaine, présentera une nouvelle création,

à voir à la Fondation Beyeler entre le 29 janvier et le 14 février 2021.

Anne Teresa De Keersmaeker confronte son intervention chorégraphique

Dark Red aux univers sculpturaux d’Auguste Rodin et de Hans Arp.

La puissance palpable de l’obsession de Rodin pour le corps humain et sa force narrative implicite tout comme la soif d’émancipation formelle de Arp trouvent un écho direct dans la recherche chorégraphique de De Keersmaeker: une exploration des capacités d’abstraction du corps, un agencement du mouvement dans le temps et dans l’espace.

sur mon blog ma visite au musée Rodin au sujet de la Porte de l’Enfer

Horaire

Du lundi au samedi de 10h – 18h

Mercredi de 10h – 19h

* En raison de la nouvelle réglementation officielle du 11 décembre 2020 pour contenir le virus corona, le musée sera temporairement fermé les dimanches, jours fériés et après 19 heures jusqu’au 22 janvier 2021.

Plus d’informations

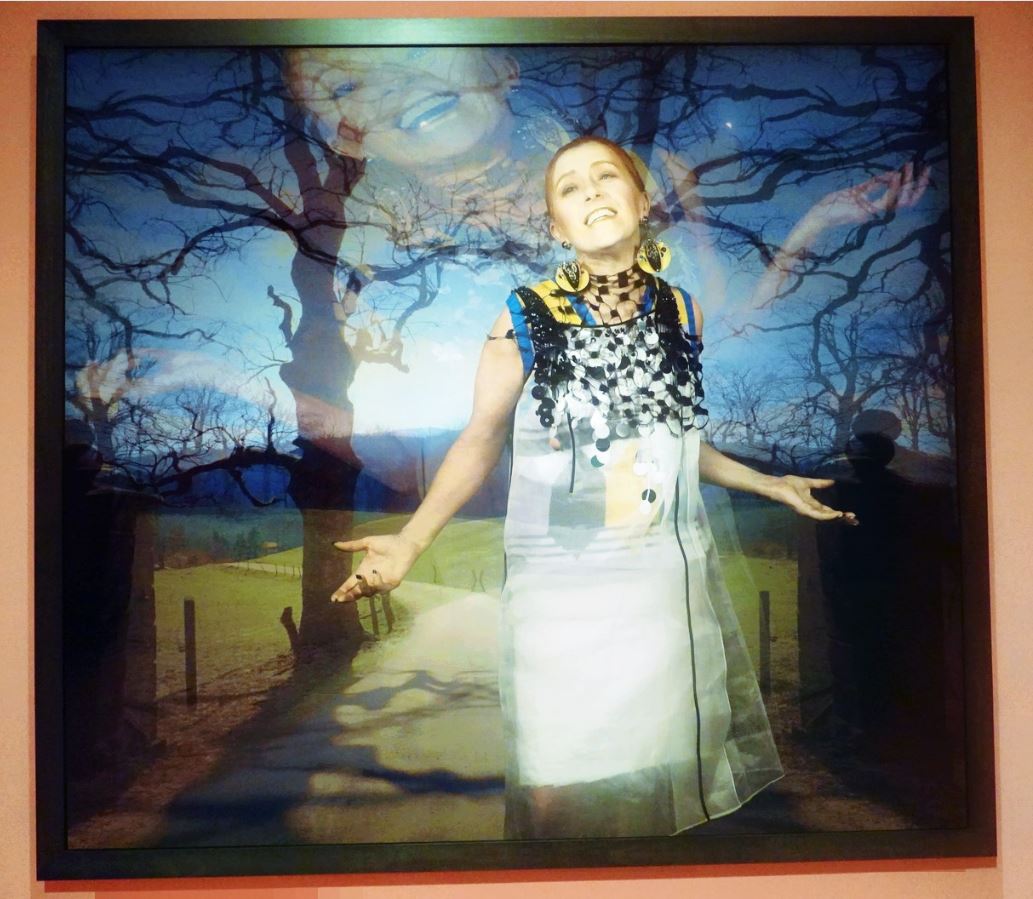

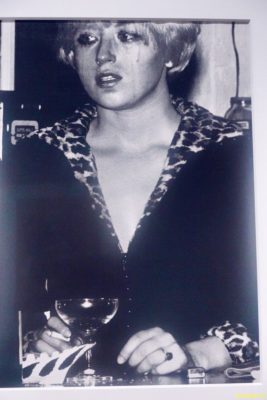

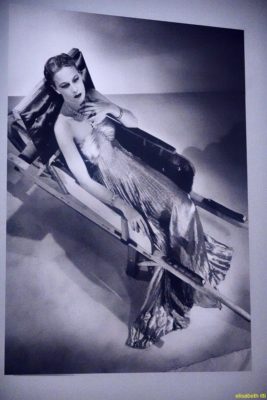

Le parcours de l’exposition est globalement chronologique à l’exception de la première section qui met en exergue l’influence continue que le cinéma exerce sur l’imaginaire de l’artiste. Sont ainsi mises en vis-à-vis, les séries Untitled Film Stills (1977-1980), rear screen projections (1980) et flappers (2015-2018).

Le parcours de l’exposition est globalement chronologique à l’exception de la première section qui met en exergue l’influence continue que le cinéma exerce sur l’imaginaire de l’artiste. Sont ainsi mises en vis-à-vis, les séries Untitled Film Stills (1977-1980), rear screen projections (1980) et flappers (2015-2018).

Cette série marque une première étape dans le passage au numérique, l’artiste utilisant pour la première fois le logiciel de retouche Photoshop pour construire ses fonds et démultiplier les personnages dans l’image.

Cette série marque une première étape dans le passage au numérique, l’artiste utilisant pour la première fois le logiciel de retouche Photoshop pour construire ses fonds et démultiplier les personnages dans l’image. La galerie 2 se termine avec murals (2010), papier peint aux paysages grisés sur lesquels apparaissent des figures féminines et masculines aux dimensions monumentales avec lesquels viennent dialoguer collages (2015), assemblages de plusieurs photographies d’époques différentes.

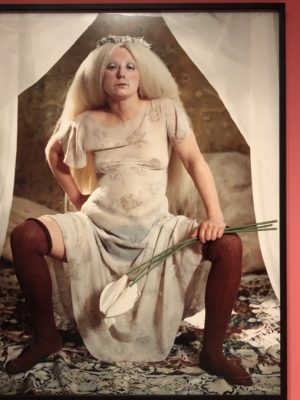

La galerie 2 se termine avec murals (2010), papier peint aux paysages grisés sur lesquels apparaissent des figures féminines et masculines aux dimensions monumentales avec lesquels viennent dialoguer collages (2015), assemblages de plusieurs photographies d’époques différentes. Ces désormais grandes dames posent devant des décors qui sentent la réussite et la décadence (Untitled #571, Untitled #575 et Untitled #582), elles accessoirisent leur indépendance par du lamé et une cigarette (Untitled #580), mais sont parfois forcées de rejouer les mêmes comédies familiales en dépit de leur âge avéré (Untitled #577, Untitled #584). Mélancoliques, elles sont déjà parfois leur propre fantôme (Untitled #566). Toujours esquivée par l’œuvre de Cindy Sherman, la question biographique surgit au détour de cette série. Quarante ans après les Untitled Film Stills, l’artiste/actrice se livre dans des portraits promotionnels où ni le maquillage ni les retouches numériques n’effacent les marques du temps.

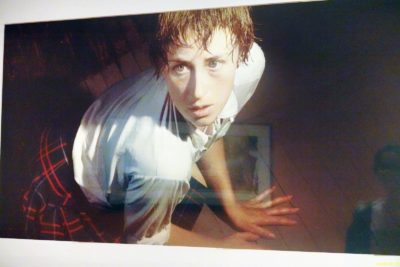

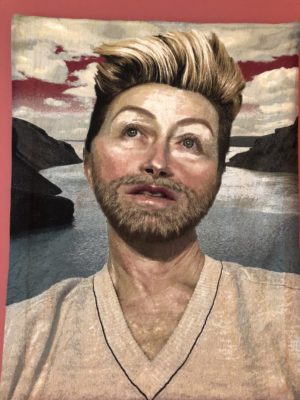

Ces désormais grandes dames posent devant des décors qui sentent la réussite et la décadence (Untitled #571, Untitled #575 et Untitled #582), elles accessoirisent leur indépendance par du lamé et une cigarette (Untitled #580), mais sont parfois forcées de rejouer les mêmes comédies familiales en dépit de leur âge avéré (Untitled #577, Untitled #584). Mélancoliques, elles sont déjà parfois leur propre fantôme (Untitled #566). Toujours esquivée par l’œuvre de Cindy Sherman, la question biographique surgit au détour de cette série. Quarante ans après les Untitled Film Stills, l’artiste/actrice se livre dans des portraits promotionnels où ni le maquillage ni les retouches numériques n’effacent les marques du temps. C’est la première fois qu’elle y consacre une série complète. Pour explorer ce nouveau sujet, elle a saisi l’opportunité offerte par la créatrice de mode Stella McCartney de puiser dans ses collections, et notamment dans sa nouvelle ligne de vêtements pour homme. Elle a ainsi composé un ensemble de silhouettes à la masculinité androgyne qui apparaissent dans des paysages variés, retravaillés numériquement. Lorsqu’ils ne sont pas solitaires, ses personnages sont accompagnés d’un double, cette fois potentiellement féminin.

C’est la première fois qu’elle y consacre une série complète. Pour explorer ce nouveau sujet, elle a saisi l’opportunité offerte par la créatrice de mode Stella McCartney de puiser dans ses collections, et notamment dans sa nouvelle ligne de vêtements pour homme. Elle a ainsi composé un ensemble de silhouettes à la masculinité androgyne qui apparaissent dans des paysages variés, retravaillés numériquement. Lorsqu’ils ne sont pas solitaires, ses personnages sont accompagnés d’un double, cette fois potentiellement féminin. À travers les poses, les attitudes et les expressions, l’artiste cherche à révéler la vulnérabilité de ces hommes comme elle le fait pour ses personnages féminins. Dans cette galerie de portraits, elle réinvente les codes de représentation d’une masculinité nouvelle et volontiers ambiguë qui brouille les frontières habituelles entre les genres.

À travers les poses, les attitudes et les expressions, l’artiste cherche à révéler la vulnérabilité de ces hommes comme elle le fait pour ses personnages féminins. Dans cette galerie de portraits, elle réinvente les codes de représentation d’une masculinité nouvelle et volontiers ambiguë qui brouille les frontières habituelles entre les genres. Cette série marque une rupture dans la fabrication et dans l’impression des images de Cindy Sherman qui explore un nouveau support, la tapisserie. Dans la trame d’un tissage mêlant coton, laine et acrylique avec parfois de la soie, apparaissent des images préalablement conçues sur Instagram. Si, à l’instar de ses photographies imprimées sur papier, ses tapisseries sont accrochées au mur, mais suspendues à une tringle, un changement radical de régime s’opère pour ces images transposées de l’écran au textile, les faisant basculer du virtuel au matériel.

Cette série marque une rupture dans la fabrication et dans l’impression des images de Cindy Sherman qui explore un nouveau support, la tapisserie. Dans la trame d’un tissage mêlant coton, laine et acrylique avec parfois de la soie, apparaissent des images préalablement conçues sur Instagram. Si, à l’instar de ses photographies imprimées sur papier, ses tapisseries sont accrochées au mur, mais suspendues à une tringle, un changement radical de régime s’opère pour ces images transposées de l’écran au textile, les faisant basculer du virtuel au matériel.  L’artiste se photographie au naturel à l’aide de son téléphone portable, à la manière d’un selfie, avant d’entamer sa métamorphose (cheveux, yeux, visage, lèvres, etc.) numériquement. Alors que les applications beauté Facetune, Perfect 365 et YouCam Makeup sont censées sublimer un visage en supprimant les imperfections, Cindy Sherman en détourne le dessein pour créer des personnages fantaisistes, caricaturaux ou grotesques.

L’artiste se photographie au naturel à l’aide de son téléphone portable, à la manière d’un selfie, avant d’entamer sa métamorphose (cheveux, yeux, visage, lèvres, etc.) numériquement. Alors que les applications beauté Facetune, Perfect 365 et YouCam Makeup sont censées sublimer un visage en supprimant les imperfections, Cindy Sherman en détourne le dessein pour créer des personnages fantaisistes, caricaturaux ou grotesques.

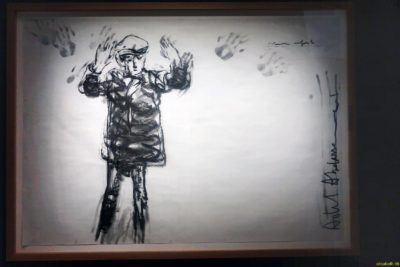

Adel Abdessemed

Adel Abdessemed

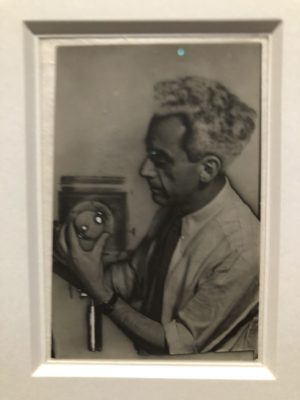

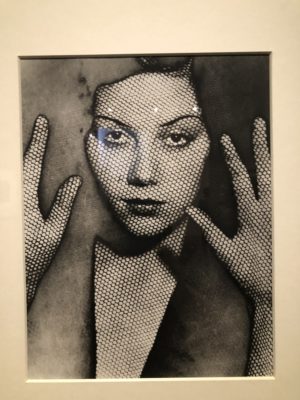

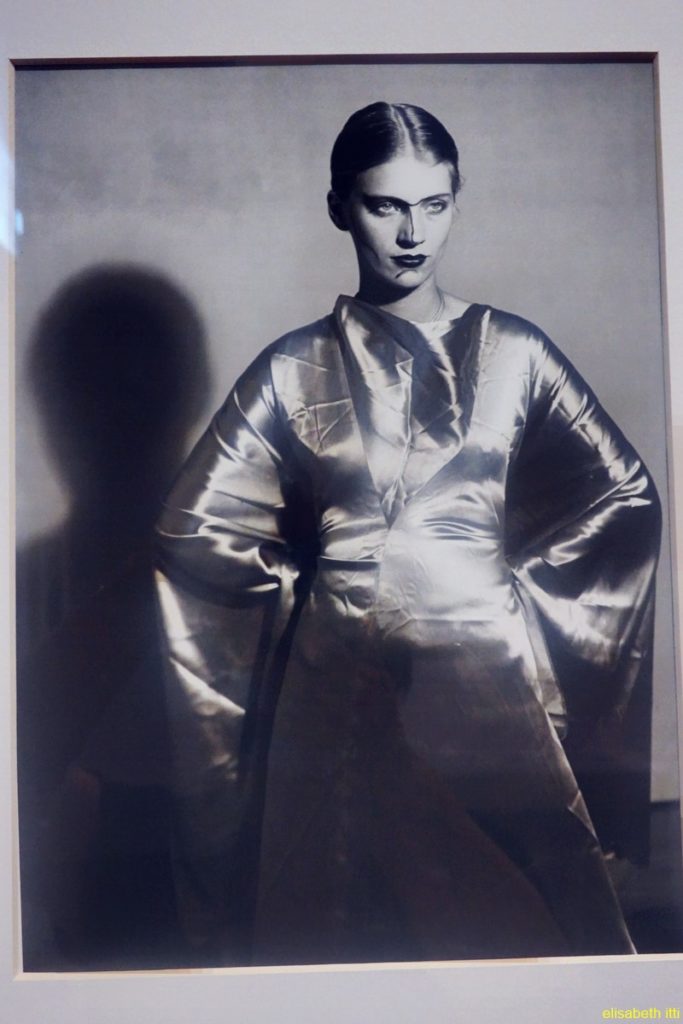

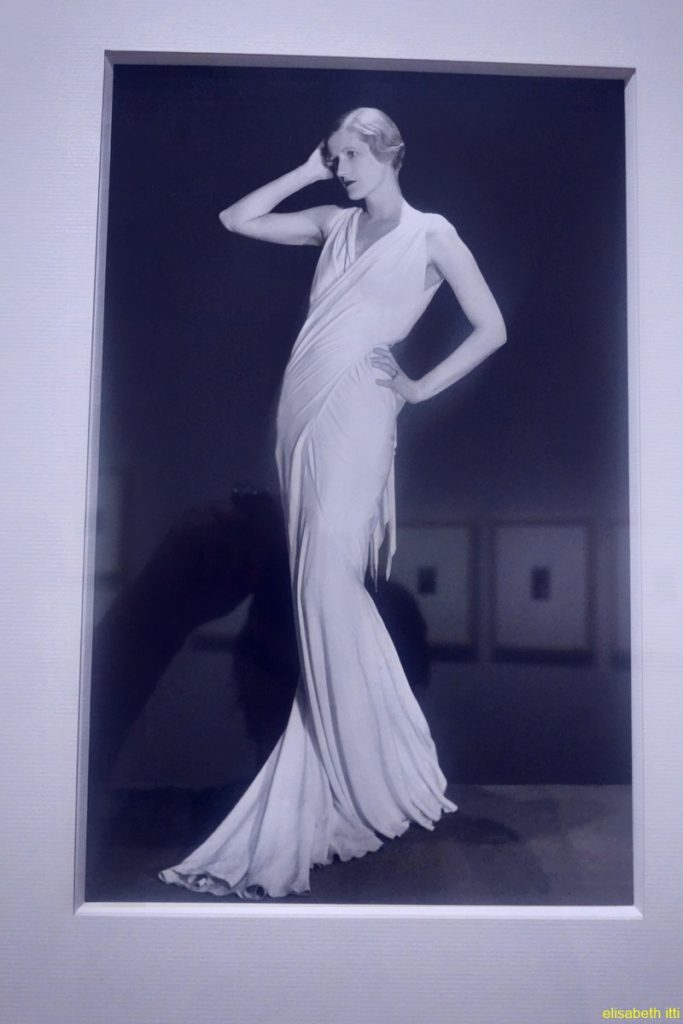

« Pour plonger dans la flamboyance des années 1920 et 1930 en France, il n’y a guère de lecture plus évocatrice que celle de l’Autoportrait de Man Ray […] »

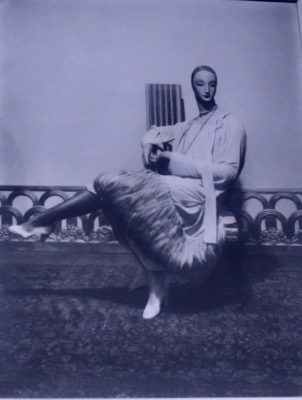

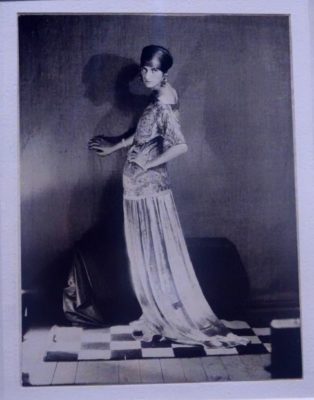

« Pour plonger dans la flamboyance des années 1920 et 1930 en France, il n’y a guère de lecture plus évocatrice que celle de l’Autoportrait de Man Ray […] » L’oeuvre de cette grande figure de la modernité est ici présentée sous un angle méconnu. Protagoniste de la vie artistique parisienne de l’entre-deux guerres et du surréalisme en particulier, Man Ray avait fait l’objet d’une importante rétrospective au Grand Palais en 1998, et d’une exposition à la Pinacothèque de Paris en 2008. Mais son oeuvre n’avait jamais été explorée sous l’angle de la mode.

L’oeuvre de cette grande figure de la modernité est ici présentée sous un angle méconnu. Protagoniste de la vie artistique parisienne de l’entre-deux guerres et du surréalisme en particulier, Man Ray avait fait l’objet d’une importante rétrospective au Grand Palais en 1998, et d’une exposition à la Pinacothèque de Paris en 2008. Mais son oeuvre n’avait jamais été explorée sous l’angle de la mode. l’introduit dans le milieu de l’avant- garde et dans le Tout-Paris des années folles. Pour des raisons alimentaires, Man Ray va d’abord s’adonner avec succès au portrait mondain et glisser peu à peu des mondanités vers la mode.

l’introduit dans le milieu de l’avant- garde et dans le Tout-Paris des années folles. Pour des raisons alimentaires, Man Ray va d’abord s’adonner avec succès au portrait mondain et glisser peu à peu des mondanités vers la mode. Née avec le XXe siècle, la photographie de mode est balbutiante : au début des années 1920, elle est utilitaire, documentaire et inféodée aux codes de l’illustration de mode. Rapidement, les magazines, principaux vecteurs de diffusion des modes, vont lui consacrer de plus en plus de place. Ainsi Man Ray

Née avec le XXe siècle, la photographie de mode est balbutiante : au début des années 1920, elle est utilitaire, documentaire et inféodée aux codes de l’illustration de mode. Rapidement, les magazines, principaux vecteurs de diffusion des modes, vont lui consacrer de plus en plus de place. Ainsi Man Ray

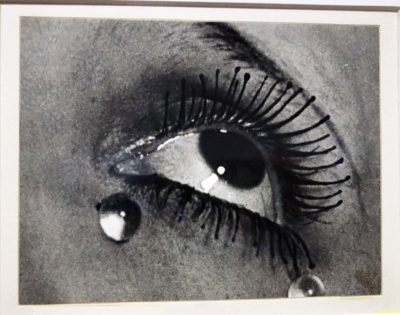

Ainsi de la photographie iconique, Les Larmes,

Ainsi de la photographie iconique, Les Larmes, Ces courts extraits audiovisuels donnent un autre éclairage sur la mode en montrant que la manière de filmer s’émancipe aussi. Quant aux revues de mode, elles occupent une large place, afin de souligner le rôle majeur qu’elles ont tenu dans la diffusion toujours plus large d’une esthétique nouvelle. Man Ray a tout fait pour dissimuler ce qu’il considérait comme une activité mineure, son « métier » de

Ces courts extraits audiovisuels donnent un autre éclairage sur la mode en montrant que la manière de filmer s’émancipe aussi. Quant aux revues de mode, elles occupent une large place, afin de souligner le rôle majeur qu’elles ont tenu dans la diffusion toujours plus large d’une esthétique nouvelle. Man Ray a tout fait pour dissimuler ce qu’il considérait comme une activité mineure, son « métier » de

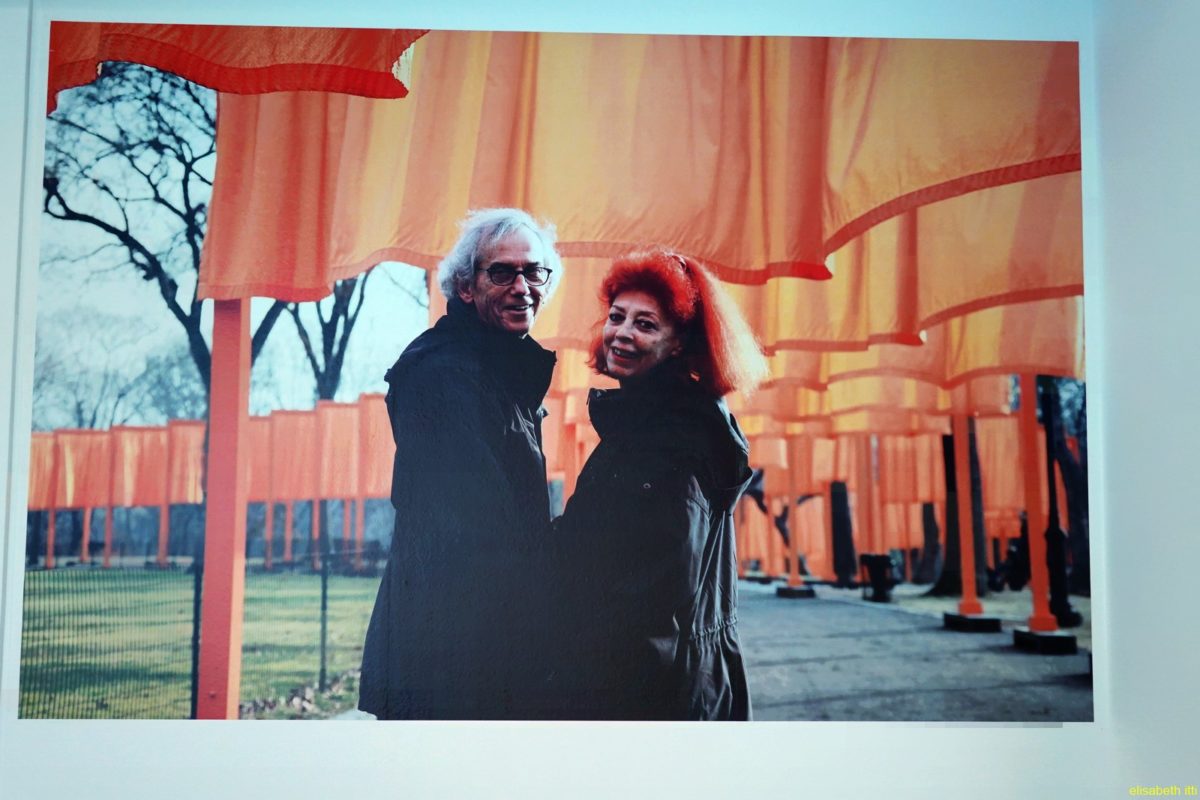

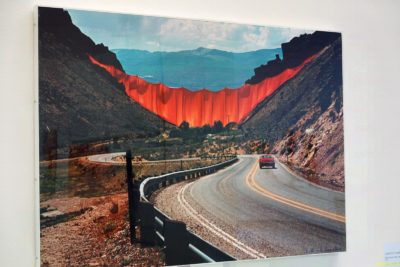

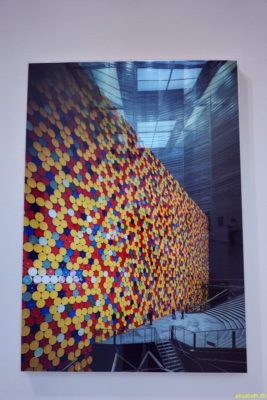

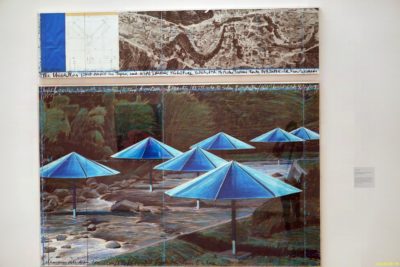

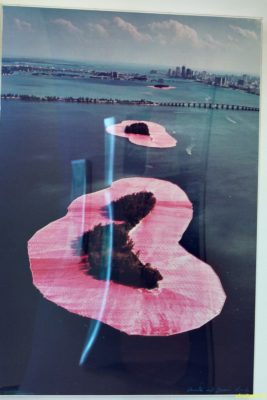

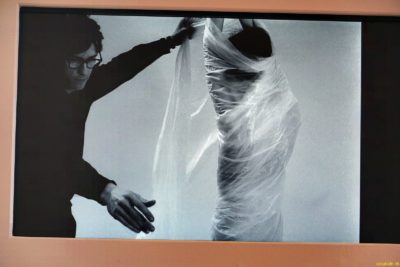

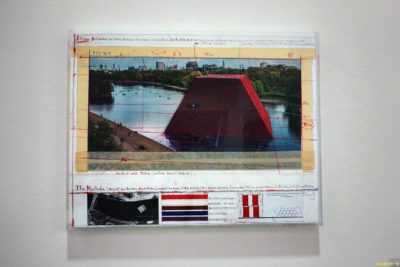

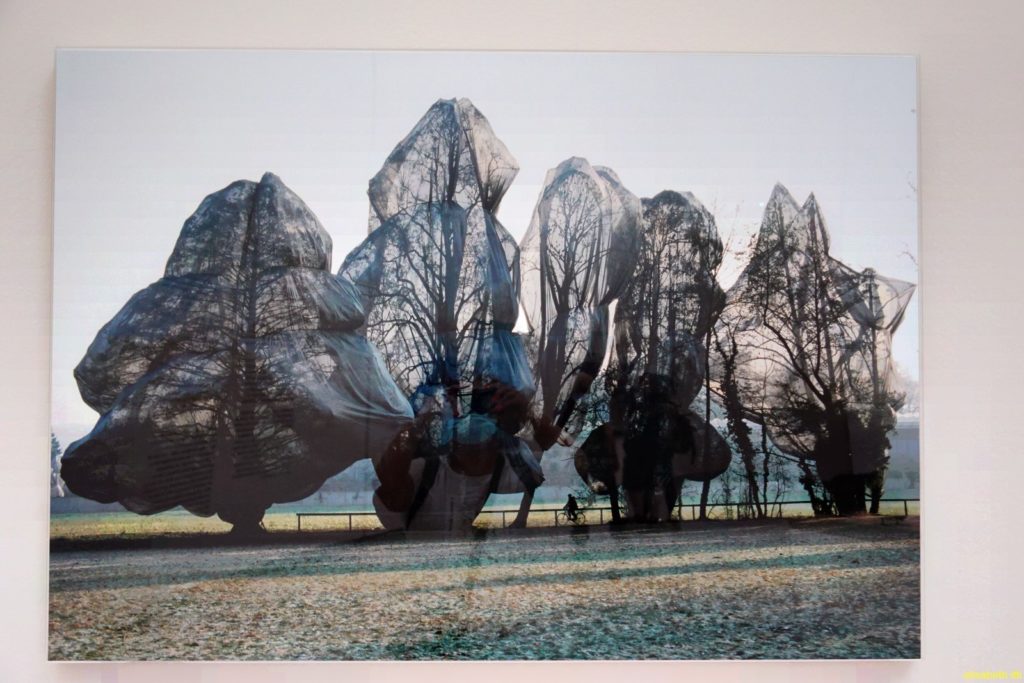

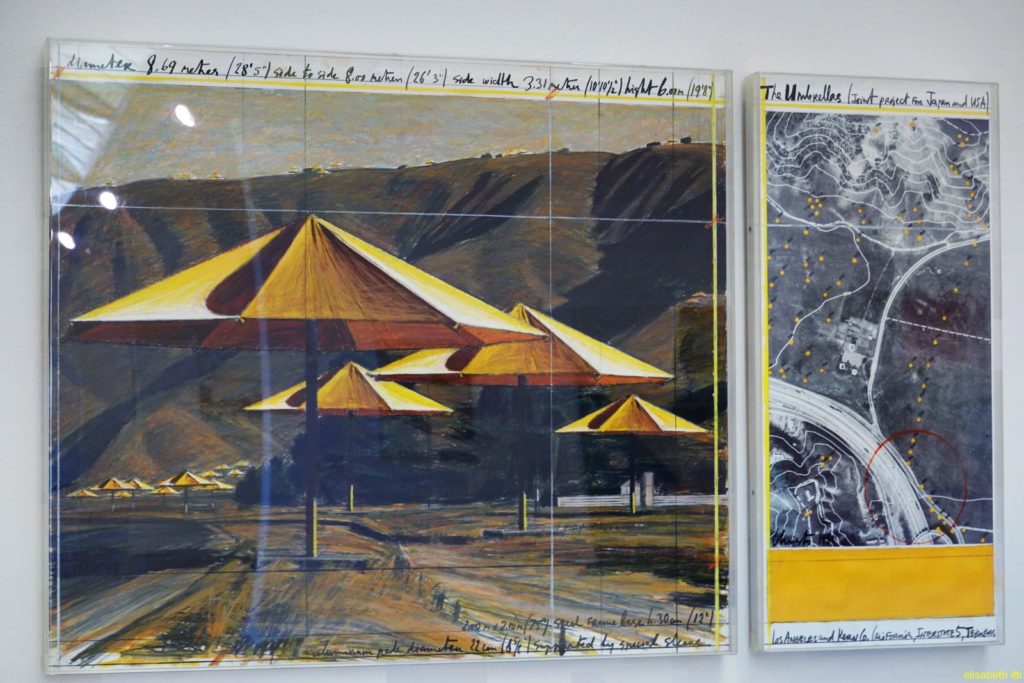

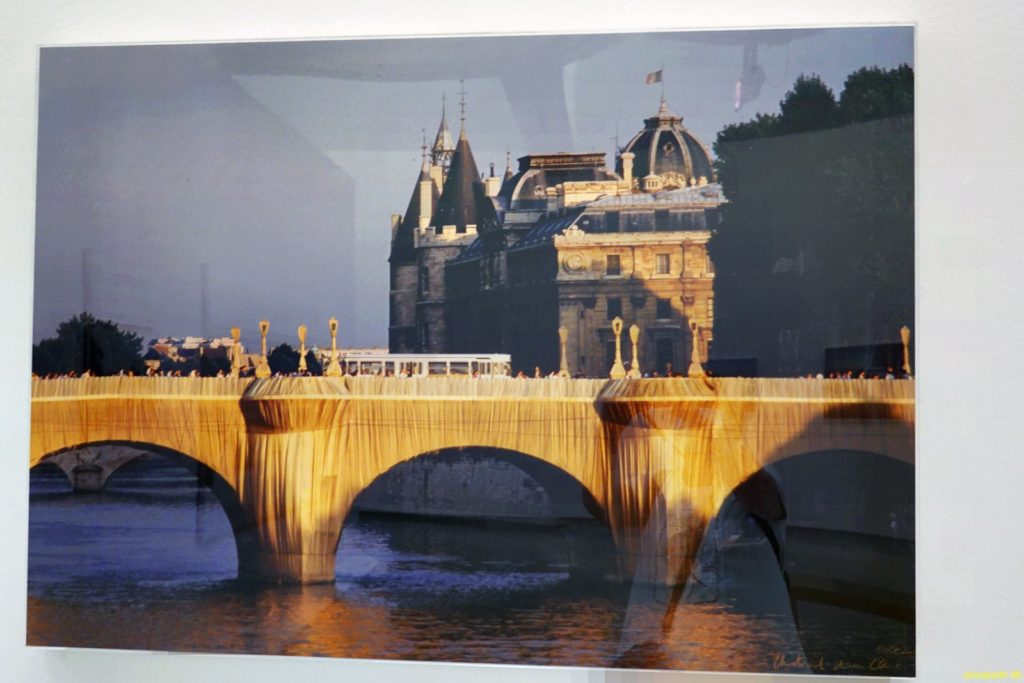

CHRISTO ET JEANNE-CLAUDE

CHRISTO ET JEANNE-CLAUDE

parapluies jumelés d’Ibaki

parapluies jumelés d’Ibaki , en Floride, d’un voile rose. Le Pont-Neuf reflète quant à lui, en 1985, son drapé jaune d’or dans la Seine.

, en Floride, d’un voile rose. Le Pont-Neuf reflète quant à lui, en 1985, son drapé jaune d’or dans la Seine.

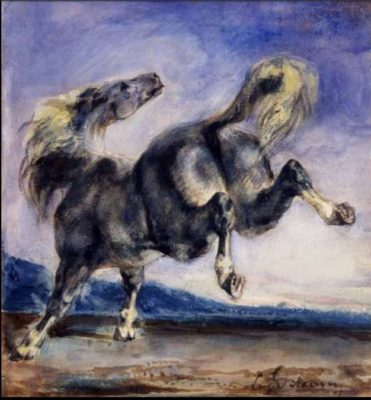

Eugène Delacroix, Cheval ruant, vers 1825,

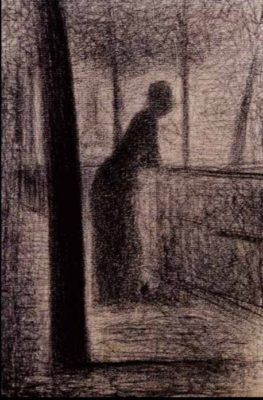

Eugène Delacroix, Cheval ruant, vers 1825, Seurat, La femme accoudée à un parapet, XIXe siècle.

Seurat, La femme accoudée à un parapet, XIXe siècle.

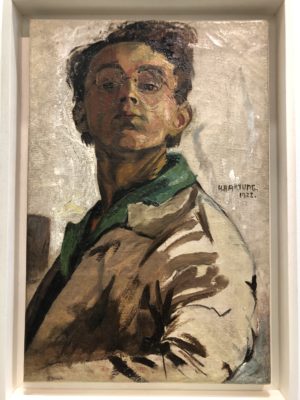

Cet hommage fait suite à l’acquisition du musée en 2017

Cet hommage fait suite à l’acquisition du musée en 2017 Les essais sur la couleur et le format érigés en méthode rigoureuse

Les essais sur la couleur et le format érigés en méthode rigoureuse L’exposition est construite comme une succession de séquences chronologiques sous la forme de quatre sections principales.

L’exposition est construite comme une succession de séquences chronologiques sous la forme de quatre sections principales.