Frédéric Mitterrand, ministre de la Culture et de la Communication, est venu à Mulhouse, hier matin, samedi 6 février, pour une rapide visite. Il a eu l’occasion de découvrir la Cité de l’automobile, le tramway décoré par Christian Lacroix, la Kunsthalle, et de prendre contact avec un paysage urbain mulhousien marqué par l’imbrication de l’art contemporain dans la ville. Le ministre s’est rendu ensuite à Riehen, dans le canton de Bâle-Ville, pour découvrir la nouvelle exposition du Douanier Rousseau

Voilà ce que relatait l’Alsace le Pays le 7/2/2010

En effet il est venu à la Kunsthalle, après avoir visité l’incontournable musée national de l’automobile, entouré d’un aréopage empressé, qui l’a conduit presque directement devant la ‘Fontaine de Trevi » que Mandla Reuter montre à Mulhouse, – dans le 3e volet de l’exposition dont Lorenzo Benedetti est le commissaire, « les sculptures meurent aussi » – dans le « continuel processus de dématérialisation qui nous entoure »

Mais Frédéric Mitterrand a foncé droit devant lui, me serrant la main au passage (aurait-il lu mon billet à son sujet, m’a t’il reconnue ? pourtant j’ai changé ma photo -;) pour qui m’a t’il prise ? *) le public ébahi, les officiels affolés ont cru à une subite faim indomptable, Fredo assez mal élevé pour snober notre si belle Kunsthalle, pour se jeter sur le buffet ?

Que neni, en homme de goût et de culture il voulait se rendre compte par lui-même de l’effet produit lorsque l’on pénètre par l’entrée des visiteurs lambda dans notre centre d’art contemporain. Admiratif, il a contemplé l’espace, puis les discours se sont enchaînés.

Ecoutez le discours de Frédéric Mitterrand en cliquant sur la flèche verte :

frederic-mitterrand.1265759298.mp3

Tous brefs, menés tambour battant, avec une remise de cadeau, dont on n’a pas vu la couleur, une toile d’après l’emballage, que le ministre se réserve la surprise de déballer plus tard dans l’intimité de sa suite. Avait-il peur, lui si réactif, que nous lisions la stupeur sur son visage, a t’il été surpris par la teneur de l’exposition minimaliste « les sculptures meurent aussi » ?

Monsieur Bockel, ministre, secrétaire d’État auprès de la ministre de la Justice et des libertés et maire de notre bonne ville, lui présenta les 2 artistes majeurs de notre cité :

Robert Cahen, artiste vidéaste

et

Bernard Latuner , peintre.

Puis nous avons tous été conviés au buffet fort sympathique, alors que Frédéric Mitterrand avait déjà fui vers la Suisse du côté de chez Beyeler, pour rencontrer Samuel Keller, directeur de la Fondation et Ernst Beyeler son fondateur dans le cadre de l’exposition Henri Rousseau.

* De ds Ms, m’a rassurée Jacques Chirac lui a fait le même coup au musée du Quai Branly, serrage de main alors qu’elle était perdue dans le public, est-ce une méthode pour abréger les effusions et écourter les réunions ?

photos de l’auteur

Partager la publication "Frédéric Mitterrand à la Kunsthalle de Mulhouse"

Pour le

Pour le

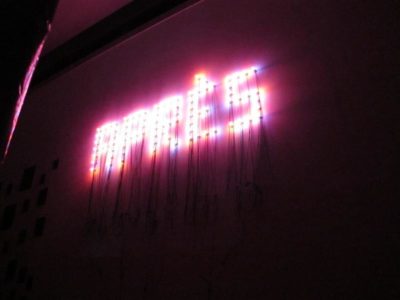

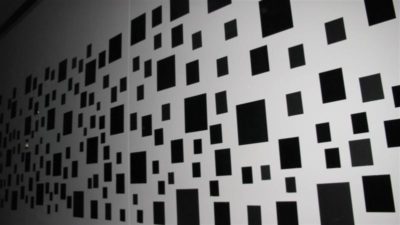

Puis vous arrivez au mur, remplis de portraits noirs, avec une lumière par intermittence, l’ « Après » en lettres rouges. Rien tout est effacé, dans l’après … Il vous reste à grimper l’escalier, qui vous mène vers les regards, photographies en noir et blanc.

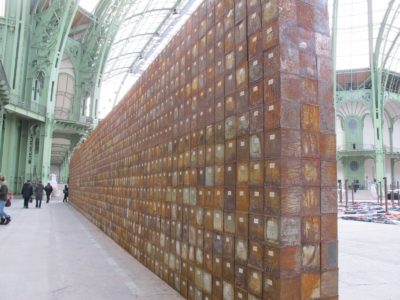

Puis vous arrivez au mur, remplis de portraits noirs, avec une lumière par intermittence, l’ « Après » en lettres rouges. Rien tout est effacé, dans l’après … Il vous reste à grimper l’escalier, qui vous mène vers les regards, photographies en noir et blanc. Il y a la cabine d’enregistrement de vos battements de cœur, comme au Grand Palais pour les « archives du cœur » où vous pouvez ajouter vos battements à la collection des 15 000 déjà enregistrés. Christian B envisage d’ouvrir dans une île du Japon à Teshima, dans le cadre de la Naoshima Fukutake Art Museum Fondation, une bibliothèque sonore, dans laquelle on pourra écouter, même après notre mort nos battements de cœur enregistrés. Si vous le désirez vous pouvez les faire graver sur un CD numéroté, moyennant une contribution de 5 €. Mon numéro est le 3903. Curieusement j’en suis ressortie gaie et sereine.

Il y a la cabine d’enregistrement de vos battements de cœur, comme au Grand Palais pour les « archives du cœur » où vous pouvez ajouter vos battements à la collection des 15 000 déjà enregistrés. Christian B envisage d’ouvrir dans une île du Japon à Teshima, dans le cadre de la Naoshima Fukutake Art Museum Fondation, une bibliothèque sonore, dans laquelle on pourra écouter, même après notre mort nos battements de cœur enregistrés. Si vous le désirez vous pouvez les faire graver sur un CD numéroté, moyennant une contribution de 5 €. Mon numéro est le 3903. Curieusement j’en suis ressortie gaie et sereine. peinture,

peinture,

Vous en avez rêvé,

Vous en avez rêvé,

Aussi je redigeai mon courrier dans ce sens, alors que la municipalité de ma mère était chapeautée par un maire sénateur, je m’attendais à un train de sénateur et non pas à autant de modernité et de rapidité.

Aussi je redigeai mon courrier dans ce sens, alors que la municipalité de ma mère était chapeautée par un maire sénateur, je m’attendais à un train de sénateur et non pas à autant de modernité et de rapidité. Vous ne m’en voudrez pas, si je commence par le bouquet final du vernissage du 3e volet de la dernière exposition de la Kunsthalle de Mulhouse :

Vous ne m’en voudrez pas, si je commence par le bouquet final du vernissage du 3e volet de la dernière exposition de la Kunsthalle de Mulhouse :

Sous forme d’expositions, de visites guidées, de conférences, de concerts, d’ateliers, de jeux et de récits, plus de trente musées et huit institutions culturelles de la région de

Sous forme d’expositions, de visites guidées, de conférences, de concerts, d’ateliers, de jeux et de récits, plus de trente musées et huit institutions culturelles de la région de