Exposition de courte durée à la Galerie de la Filature qui se termine le

29 novembre 2020

Elina était plusieurs fois annoncée,

hélas les circonstances actuelles ont empêché sa venue.

« Quand je me photographie, c’est moi mais en même temps ce n’est pas moi… C’est la condition humaine que j’essaie de décrire » Elina Brotherus

this is the first day of the rest of your life

(c’est le premier jour du reste de ta vie)

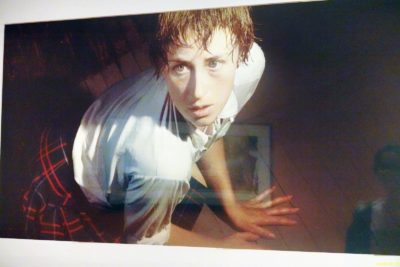

Elina Brotherus, et Cindy Sherman, ont en commun le sujet de leurs photographies, une seule et même personne : elle.

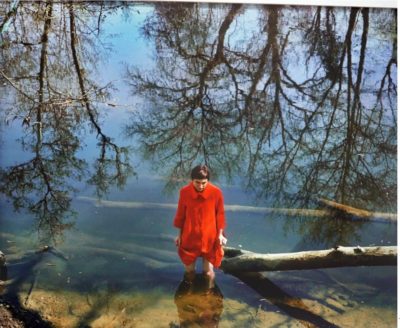

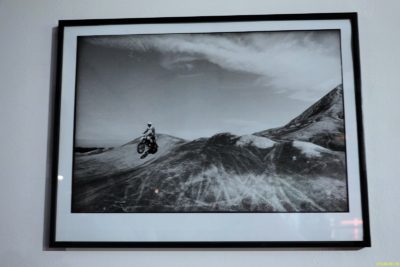

Pour Elina Brotherus, ce n’est pas une métamorphose, il faut regarder les détails pour passer au second degré. Elle se montre de face ou de dos, telle qu’elle est, nue, debout ou assise, sans pose recherchée, ni artifice qui l’embellisse. Son pied est presque toujours posé sur le déclencheur de l’appareil photo.  Elle opère toujours seule, d’une part pour n’avoir personne sur le dos ! d’autre part parce qu’elle utilise une matériel léger, qu’elle peut transporter à elle toute seule. Avec la photographie, et plus récemment la vidéo, Elina Brotherus explore le paysage émotionnel, les sentiments de l’individu et tente de déterminer comment celui-ci devient une partie de l’ensemble formé par les autres. Avec un langage délibérément structuré, elle travaille sur sa propre personne à partir des événements de sa vie.

Elle opère toujours seule, d’une part pour n’avoir personne sur le dos ! d’autre part parce qu’elle utilise une matériel léger, qu’elle peut transporter à elle toute seule. Avec la photographie, et plus récemment la vidéo, Elina Brotherus explore le paysage émotionnel, les sentiments de l’individu et tente de déterminer comment celui-ci devient une partie de l’ensemble formé par les autres. Avec un langage délibérément structuré, elle travaille sur sa propre personne à partir des événements de sa vie.

Comme l’art est aujourd’hui le seul domaine dans lequel on accepte que des adultes s’amusent, elle ne s’en prive pas. C’est en tout cas ainsi que l’artiste finnoise qui pratique depuis un quart de siècle l’autoportrait mis en scène, généralement seule, mais parfois accompagnée de son chien ou, plus récemment de complices, présente sa démarche.

Comme l’art est aujourd’hui le seul domaine dans lequel on accepte que des adultes s’amusent, elle ne s’en prive pas. C’est en tout cas ainsi que l’artiste finnoise qui pratique depuis un quart de siècle l’autoportrait mis en scène, généralement seule, mais parfois accompagnée de son chien ou, plus récemment de complices, présente sa démarche.

Elle construit tout avec une belle prise de distance qui n’empêche nullement une vision poétique, entre autres dans les paysages de sa Scandinavie natale ou de sa Bourgogne d’adoption.

Le paysage, aux différentes saisons, devient un décor à la respiration ample, un paysage en écho à la peinture romantique

– et à la peinture en général dont Elina a une belle connaissance – pour un corps libre, tour à tour dénudé ou vêtu de couleurs qui dialoguent avec celles de la nature.

Une peinture qu’elle réinterprète en jouant, en référence aux grands moments d’histoire et en écho du contemporain, en allant de l’atelier et de ses modèles réinventés à la mise en situation de son corps, à la limite de l’équilibre,

dans des lieux inattendus comme le chantier des grands magasins de La Samaritaine, exposés ici pour la première fois.

La couleur

Savante coloriste, elle a cette capacité rare, en milieu de carrière et avec toujours ce mélange de sérieux et de fantaisie, de distance et de sourire,

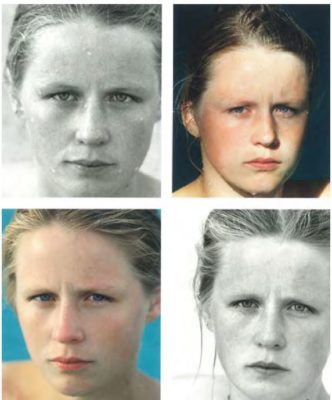

de se pencher sur ce qu’elle a fait et de recomposer un passé récent qu’elle transforme pour la série 12 ans après.

L’image animée, série de fables qui ne sont jamais édifiantes, est une occasion de plus de jouer. De se jouer de l’espace, de le construire et de le faire exister en devenant illusionniste et magicienne.

Travaux pratiques, bricolages, rêves et divertissements articulent

Travaux pratiques, bricolages, rêves et divertissements articulent

une oeuvre dont la cohérence profonde n’enlève jamais

l’indispensable légèreté.

C’est rare, voire unique aujourd’hui.

extrait du Texte Christian Caujolle (commissaire de l’exposition), août 2020

Photos choisies

« Cette image d’autoportrait est aussi un clin d’œil à la difficulté que j’ai eu à mon arrivée en France, je n’avais pas les mots pour communiquer en français… »

C’est grâce à des amies photographes, après un parcours en sciences, – une maitrise en chimie -, études suivies en parallèle, qu’elle apprend l’autoportrait. Pour elle cela a été une libération. C’était la mode dans les années 90 dans les écoles d’art. Quand elle regarde les photos de cette période, elle dit avoir crée une autofiction.

D ans Le reflet dans la suite des séries françaises, elle est dans le coin de la photo,

ans Le reflet dans la suite des séries françaises, elle est dans le coin de la photo,

le visage découpé, on en voit que le menton. Une salle de bain devant un lavabo où sont collés une multitude de post-it, un post-it sur le reflet de son visage cache son reflet. Post-it où il est marqué : reflet.

Tout les objets sont nommés sur les post-it. C’est la première fois qu’elle sortait de son pays pour aller en résidence au musée Nicéphore Niépce. Comme elle ne parlait pas le français c’était

le meilleur moyen d’apprendre la langue en nommant les objets.

Biographie

Elina Brotherus est née en 1972 à Helsinki et partage sa vie et son travail entre la Finlande et la France. Avec la photographie et plus récemment la vidéo,

Elina Brotherus explore le paysage émotionnel, les sentiments de

l’individu et tente de déterminer comment celui-ci devient une partie de l’ensemble formé par les autres. Avec un langage délibérément structuré, elle travaille sur sa propre personne à partir des événements de sa vie.

Bien que ses autoportraits dominent son oeuvre, elle n’interprète jamais de rôles et ne crée pas de mises en scène ; ses paysages révèlent tout autant la nature de ses sentiments.

Dans sa série The New Painting, Elina Brotherus questionne aussi bien les

codes esthétiques de la peinture que la notion de Beauté et va au-devant de questions sur la réalité et sa représentation.

parcours détaillé sur www.gbagency.fr

Partager la publication "Elina Brotherus, la lumière venue du nord"

L’arc en ciel, provoqué par la réflexion des rayons de lumière sur une surface irisée de l’oeuvre apparaît comme un instant fugace à saisir. Visible seulement depuis certains points, il se déplace avec la marche du spectateur, puis disparaît. Le dépouillement du dispositif souligne la nature délicate de cette apparition. L’expérience sensorielle et méditative permet d’apprécier différents phénomènes liés à l’écoulement du temps, aux variations lumineuses ou aux limites de notre perception.

L’arc en ciel, provoqué par la réflexion des rayons de lumière sur une surface irisée de l’oeuvre apparaît comme un instant fugace à saisir. Visible seulement depuis certains points, il se déplace avec la marche du spectateur, puis disparaît. Le dépouillement du dispositif souligne la nature délicate de cette apparition. L’expérience sensorielle et méditative permet d’apprécier différents phénomènes liés à l’écoulement du temps, aux variations lumineuses ou aux limites de notre perception.

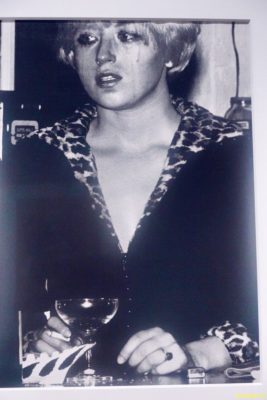

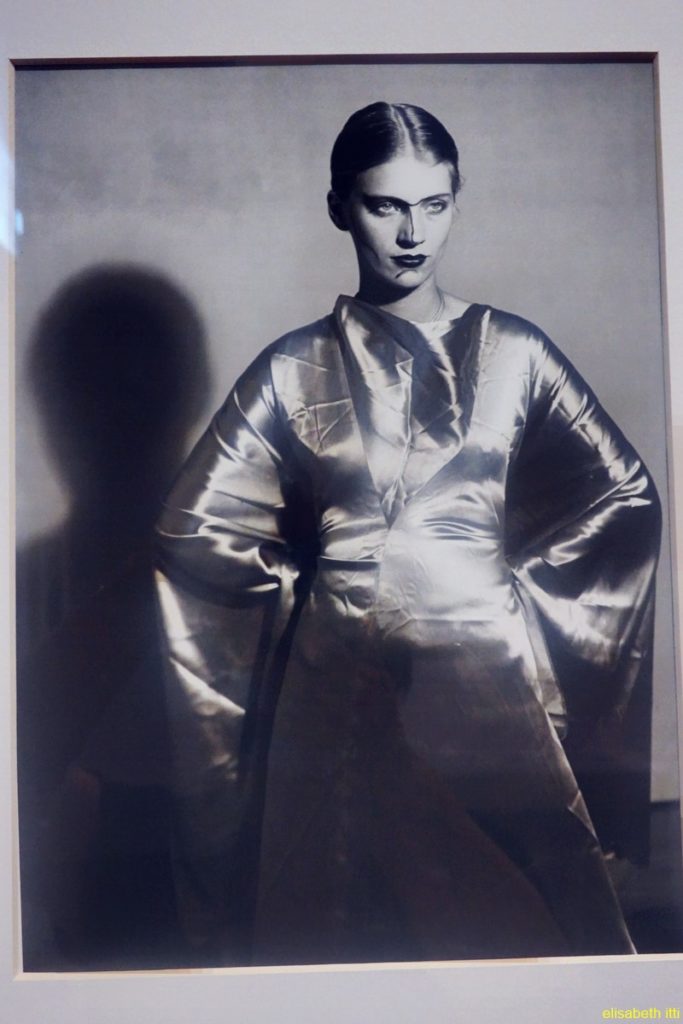

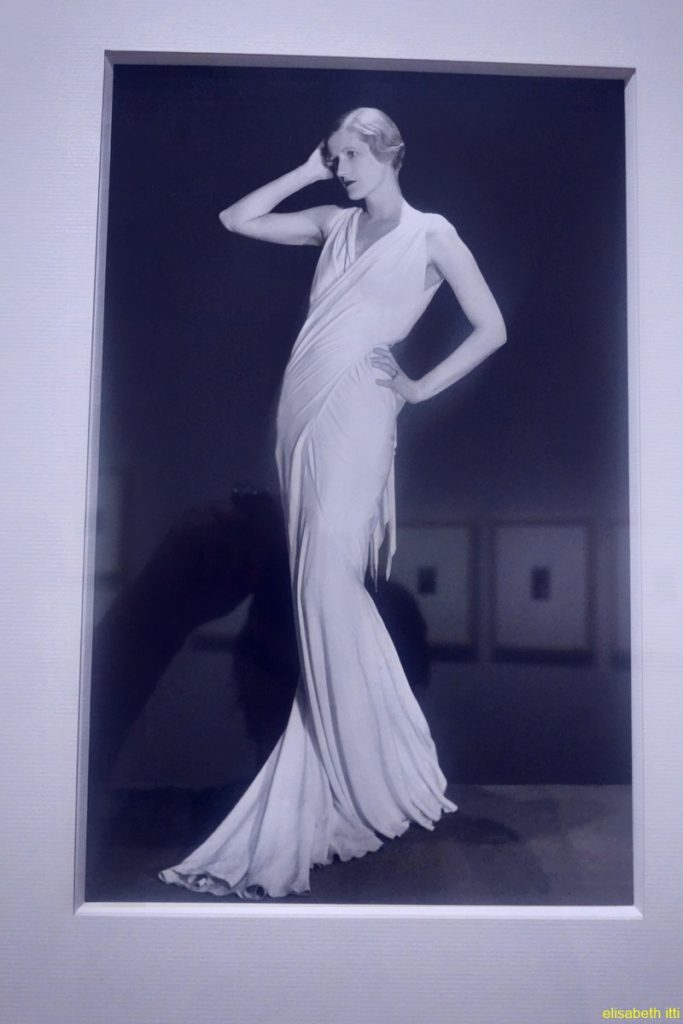

Le parcours de l’exposition est globalement chronologique à l’exception de la première section qui met en exergue l’influence continue que le cinéma exerce sur l’imaginaire de l’artiste. Sont ainsi mises en vis-à-vis, les séries Untitled Film Stills (1977-1980), rear screen projections (1980) et flappers (2015-2018).

Le parcours de l’exposition est globalement chronologique à l’exception de la première section qui met en exergue l’influence continue que le cinéma exerce sur l’imaginaire de l’artiste. Sont ainsi mises en vis-à-vis, les séries Untitled Film Stills (1977-1980), rear screen projections (1980) et flappers (2015-2018).

Cette série marque une première étape dans le passage au numérique, l’artiste utilisant pour la première fois le logiciel de retouche Photoshop pour construire ses fonds et démultiplier les personnages dans l’image.

Cette série marque une première étape dans le passage au numérique, l’artiste utilisant pour la première fois le logiciel de retouche Photoshop pour construire ses fonds et démultiplier les personnages dans l’image. La galerie 2 se termine avec murals (2010), papier peint aux paysages grisés sur lesquels apparaissent des figures féminines et masculines aux dimensions monumentales avec lesquels viennent dialoguer collages (2015), assemblages de plusieurs photographies d’époques différentes.

La galerie 2 se termine avec murals (2010), papier peint aux paysages grisés sur lesquels apparaissent des figures féminines et masculines aux dimensions monumentales avec lesquels viennent dialoguer collages (2015), assemblages de plusieurs photographies d’époques différentes. Ces désormais grandes dames posent devant des décors qui sentent la réussite et la décadence (Untitled #571, Untitled #575 et Untitled #582), elles accessoirisent leur indépendance par du lamé et une cigarette (Untitled #580), mais sont parfois forcées de rejouer les mêmes comédies familiales en dépit de leur âge avéré (Untitled #577, Untitled #584). Mélancoliques, elles sont déjà parfois leur propre fantôme (Untitled #566). Toujours esquivée par l’œuvre de Cindy Sherman, la question biographique surgit au détour de cette série. Quarante ans après les Untitled Film Stills, l’artiste/actrice se livre dans des portraits promotionnels où ni le maquillage ni les retouches numériques n’effacent les marques du temps.

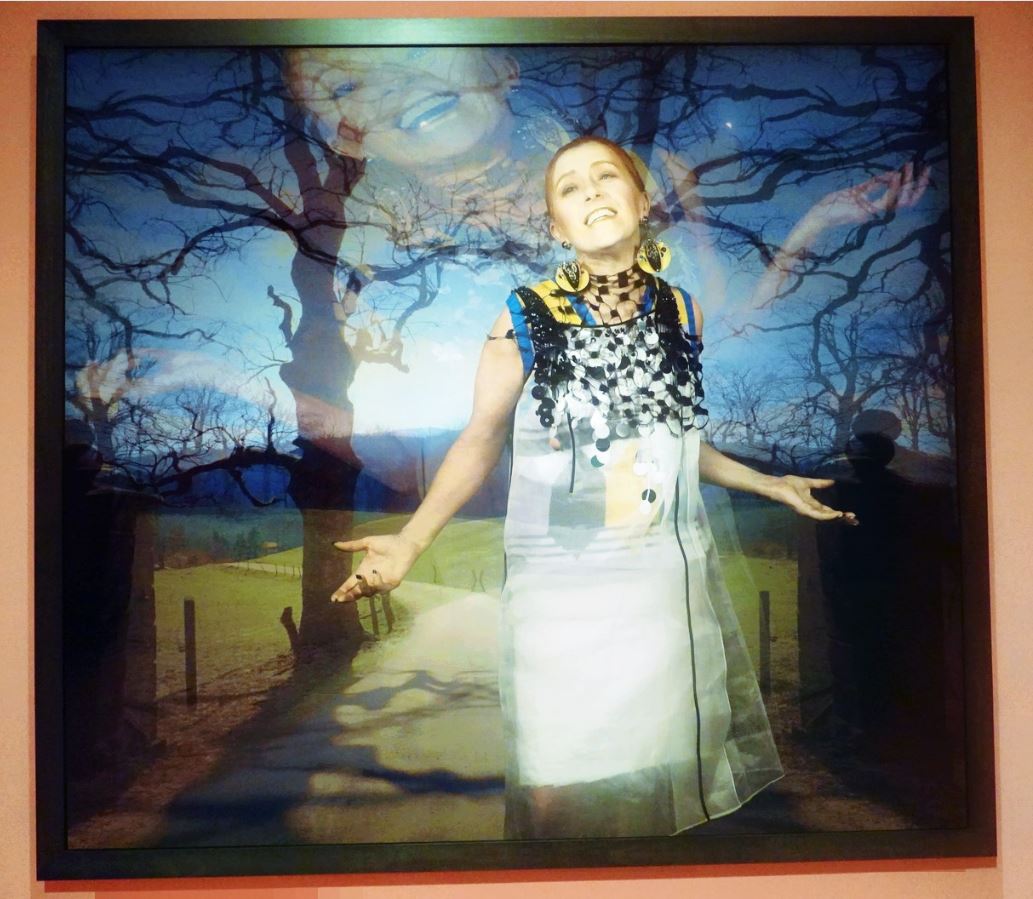

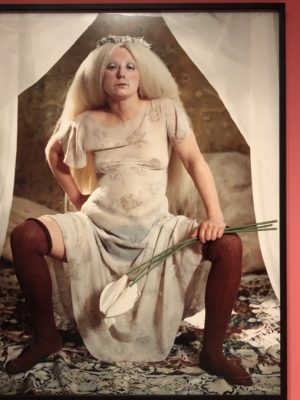

Ces désormais grandes dames posent devant des décors qui sentent la réussite et la décadence (Untitled #571, Untitled #575 et Untitled #582), elles accessoirisent leur indépendance par du lamé et une cigarette (Untitled #580), mais sont parfois forcées de rejouer les mêmes comédies familiales en dépit de leur âge avéré (Untitled #577, Untitled #584). Mélancoliques, elles sont déjà parfois leur propre fantôme (Untitled #566). Toujours esquivée par l’œuvre de Cindy Sherman, la question biographique surgit au détour de cette série. Quarante ans après les Untitled Film Stills, l’artiste/actrice se livre dans des portraits promotionnels où ni le maquillage ni les retouches numériques n’effacent les marques du temps. C’est la première fois qu’elle y consacre une série complète. Pour explorer ce nouveau sujet, elle a saisi l’opportunité offerte par la créatrice de mode Stella McCartney de puiser dans ses collections, et notamment dans sa nouvelle ligne de vêtements pour homme. Elle a ainsi composé un ensemble de silhouettes à la masculinité androgyne qui apparaissent dans des paysages variés, retravaillés numériquement. Lorsqu’ils ne sont pas solitaires, ses personnages sont accompagnés d’un double, cette fois potentiellement féminin.

C’est la première fois qu’elle y consacre une série complète. Pour explorer ce nouveau sujet, elle a saisi l’opportunité offerte par la créatrice de mode Stella McCartney de puiser dans ses collections, et notamment dans sa nouvelle ligne de vêtements pour homme. Elle a ainsi composé un ensemble de silhouettes à la masculinité androgyne qui apparaissent dans des paysages variés, retravaillés numériquement. Lorsqu’ils ne sont pas solitaires, ses personnages sont accompagnés d’un double, cette fois potentiellement féminin. À travers les poses, les attitudes et les expressions, l’artiste cherche à révéler la vulnérabilité de ces hommes comme elle le fait pour ses personnages féminins. Dans cette galerie de portraits, elle réinvente les codes de représentation d’une masculinité nouvelle et volontiers ambiguë qui brouille les frontières habituelles entre les genres.

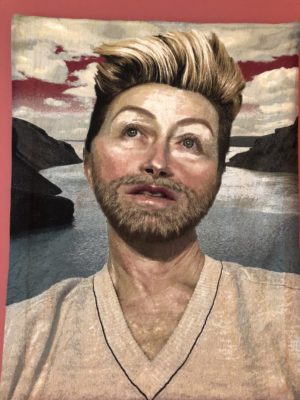

À travers les poses, les attitudes et les expressions, l’artiste cherche à révéler la vulnérabilité de ces hommes comme elle le fait pour ses personnages féminins. Dans cette galerie de portraits, elle réinvente les codes de représentation d’une masculinité nouvelle et volontiers ambiguë qui brouille les frontières habituelles entre les genres. Cette série marque une rupture dans la fabrication et dans l’impression des images de Cindy Sherman qui explore un nouveau support, la tapisserie. Dans la trame d’un tissage mêlant coton, laine et acrylique avec parfois de la soie, apparaissent des images préalablement conçues sur Instagram. Si, à l’instar de ses photographies imprimées sur papier, ses tapisseries sont accrochées au mur, mais suspendues à une tringle, un changement radical de régime s’opère pour ces images transposées de l’écran au textile, les faisant basculer du virtuel au matériel.

Cette série marque une rupture dans la fabrication et dans l’impression des images de Cindy Sherman qui explore un nouveau support, la tapisserie. Dans la trame d’un tissage mêlant coton, laine et acrylique avec parfois de la soie, apparaissent des images préalablement conçues sur Instagram. Si, à l’instar de ses photographies imprimées sur papier, ses tapisseries sont accrochées au mur, mais suspendues à une tringle, un changement radical de régime s’opère pour ces images transposées de l’écran au textile, les faisant basculer du virtuel au matériel.  L’artiste se photographie au naturel à l’aide de son téléphone portable, à la manière d’un selfie, avant d’entamer sa métamorphose (cheveux, yeux, visage, lèvres, etc.) numériquement. Alors que les applications beauté Facetune, Perfect 365 et YouCam Makeup sont censées sublimer un visage en supprimant les imperfections, Cindy Sherman en détourne le dessein pour créer des personnages fantaisistes, caricaturaux ou grotesques.

L’artiste se photographie au naturel à l’aide de son téléphone portable, à la manière d’un selfie, avant d’entamer sa métamorphose (cheveux, yeux, visage, lèvres, etc.) numériquement. Alors que les applications beauté Facetune, Perfect 365 et YouCam Makeup sont censées sublimer un visage en supprimant les imperfections, Cindy Sherman en détourne le dessein pour créer des personnages fantaisistes, caricaturaux ou grotesques.

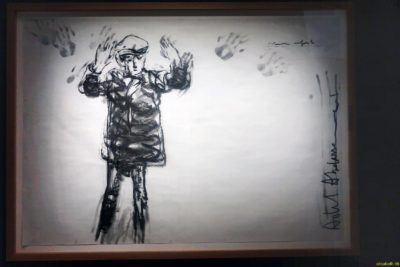

Adel Abdessemed

Adel Abdessemed

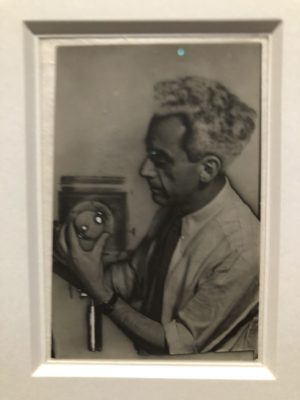

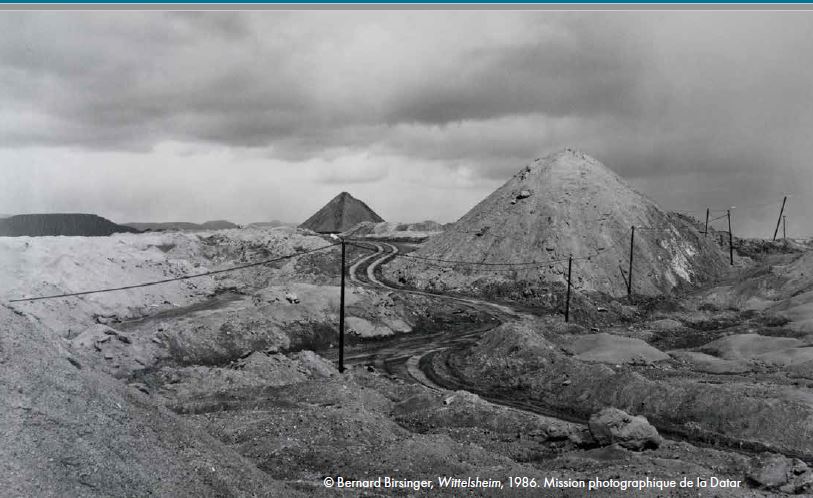

« Pour plonger dans la flamboyance des années 1920 et 1930 en France, il n’y a guère de lecture plus évocatrice que celle de l’Autoportrait de Man Ray […] »

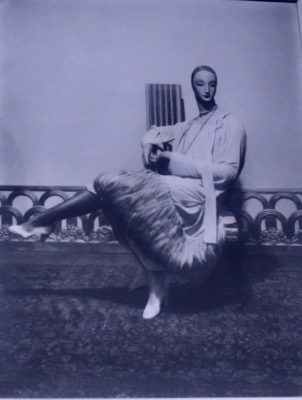

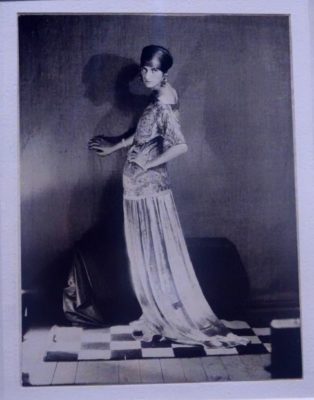

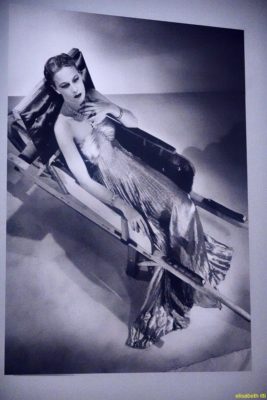

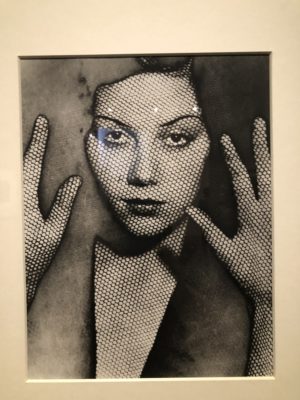

« Pour plonger dans la flamboyance des années 1920 et 1930 en France, il n’y a guère de lecture plus évocatrice que celle de l’Autoportrait de Man Ray […] » L’oeuvre de cette grande figure de la modernité est ici présentée sous un angle méconnu. Protagoniste de la vie artistique parisienne de l’entre-deux guerres et du surréalisme en particulier, Man Ray avait fait l’objet d’une importante rétrospective au Grand Palais en 1998, et d’une exposition à la Pinacothèque de Paris en 2008. Mais son oeuvre n’avait jamais été explorée sous l’angle de la mode.

L’oeuvre de cette grande figure de la modernité est ici présentée sous un angle méconnu. Protagoniste de la vie artistique parisienne de l’entre-deux guerres et du surréalisme en particulier, Man Ray avait fait l’objet d’une importante rétrospective au Grand Palais en 1998, et d’une exposition à la Pinacothèque de Paris en 2008. Mais son oeuvre n’avait jamais été explorée sous l’angle de la mode. l’introduit dans le milieu de l’avant- garde et dans le Tout-Paris des années folles. Pour des raisons alimentaires, Man Ray va d’abord s’adonner avec succès au portrait mondain et glisser peu à peu des mondanités vers la mode.

l’introduit dans le milieu de l’avant- garde et dans le Tout-Paris des années folles. Pour des raisons alimentaires, Man Ray va d’abord s’adonner avec succès au portrait mondain et glisser peu à peu des mondanités vers la mode. Née avec le XXe siècle, la photographie de mode est balbutiante : au début des années 1920, elle est utilitaire, documentaire et inféodée aux codes de l’illustration de mode. Rapidement, les magazines, principaux vecteurs de diffusion des modes, vont lui consacrer de plus en plus de place. Ainsi Man Ray

Née avec le XXe siècle, la photographie de mode est balbutiante : au début des années 1920, elle est utilitaire, documentaire et inféodée aux codes de l’illustration de mode. Rapidement, les magazines, principaux vecteurs de diffusion des modes, vont lui consacrer de plus en plus de place. Ainsi Man Ray

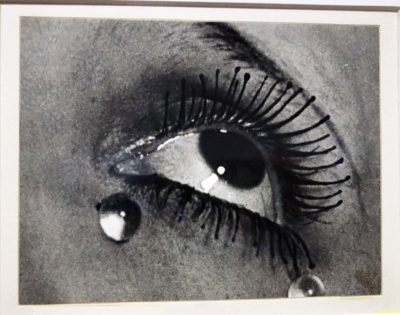

Ainsi de la photographie iconique, Les Larmes,

Ainsi de la photographie iconique, Les Larmes, Ces courts extraits audiovisuels donnent un autre éclairage sur la mode en montrant que la manière de filmer s’émancipe aussi. Quant aux revues de mode, elles occupent une large place, afin de souligner le rôle majeur qu’elles ont tenu dans la diffusion toujours plus large d’une esthétique nouvelle. Man Ray a tout fait pour dissimuler ce qu’il considérait comme une activité mineure, son « métier » de

Ces courts extraits audiovisuels donnent un autre éclairage sur la mode en montrant que la manière de filmer s’émancipe aussi. Quant aux revues de mode, elles occupent une large place, afin de souligner le rôle majeur qu’elles ont tenu dans la diffusion toujours plus large d’une esthétique nouvelle. Man Ray a tout fait pour dissimuler ce qu’il considérait comme une activité mineure, son « métier » de

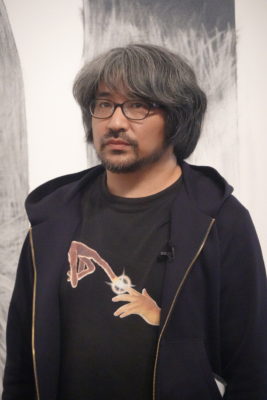

La grande exposition d’automne du Musée Tinguely offre une immersion dans le monde malicieux et ludique de l’artiste japonais Taro Izumi (*1976, Nara). Izumi observe nos modes de vie, examine nos relations sociales et celles que nous entretenons avec le monde naturel et animal. Il en conçoit des oeuvres multiformes et inclassables qui, à partir d’une trame simple et d’une certaine économie de moyens, embarquent pour des voyages aux portes de l’absurde.

La grande exposition d’automne du Musée Tinguely offre une immersion dans le monde malicieux et ludique de l’artiste japonais Taro Izumi (*1976, Nara). Izumi observe nos modes de vie, examine nos relations sociales et celles que nous entretenons avec le monde naturel et animal. Il en conçoit des oeuvres multiformes et inclassables qui, à partir d’une trame simple et d’une certaine économie de moyens, embarquent pour des voyages aux portes de l’absurde.

Stéphane Spach

Stéphane Spach

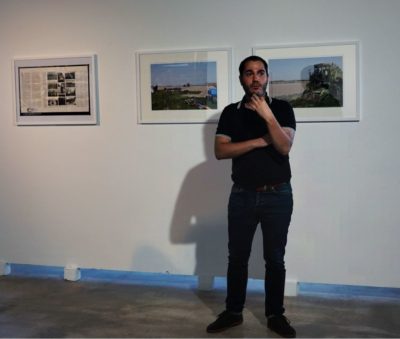

Sylvain Scubbi

Sylvain Scubbi

Après des études d’histoire de l’art, on a pu le rencontrer au Musée des beaux-arts de Mulhouse en tant que médiateur culturel. Puis il développe une pratique indépendante de recherche en arts, de critique d’art, de commissariat d’expositions et de projets artistiques ainsi que d’enseignement, de conférences et de médiation dans le champ des arts visuels et plastiques.

Après des études d’histoire de l’art, on a pu le rencontrer au Musée des beaux-arts de Mulhouse en tant que médiateur culturel. Puis il développe une pratique indépendante de recherche en arts, de critique d’art, de commissariat d’expositions et de projets artistiques ainsi que d’enseignement, de conférences et de médiation dans le champ des arts visuels et plastiques.