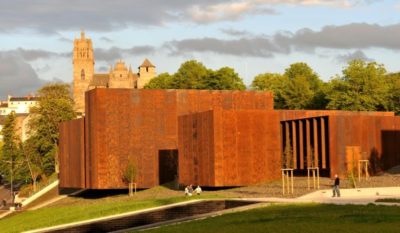

Jusqu’au 20.06.2021, au Kunstmuseum Basel | Neubau

Commissaire : Eva Reifert, Anne Umland, Natalia Sidlina, Walburga Krupp

Alors que la Fondation Beyeler expose de manière grandiose Rodin/Arp, le Kunstmuseum Basel consacre une large rétrospective à l’artiste suisse

Alors que la Fondation Beyeler expose de manière grandiose Rodin/Arp, le Kunstmuseum Basel consacre une large rétrospective à l’artiste suisse

Sophie Taeuber-Arp (1889-1943) avec plus de 250 oeuvres. De nombreux Suisses connaissent son visage en raison de sa présence sur le billet de 50 francs durant plusieurs décennies. Une exposition joyeuse, colorée, dégageant la joie de vivre.

Conçue en coopération avec le Museum of Modern Art de New York et la Tate Modern de Londres, l’exposition Sophie Taeuber-Arp. Abstraction vivante s’attache à révéler enfin à un public international l’oeuvre interdisciplinaire et extrêmement protéiforme de cette pionnière de l’abstraction et à la situer parmi les grandes figures de l’avant-garde du modernisme classique.

L’oeuvre

Lors de sa mort accidentelle tragique en 1943, l’oeuvre de Taeuber-Arp comprend une extraordinaire variété de techniques et de matériaux : des textiles, des travaux de perles, un théâtre de marionnettes, de la danse, des costumes, des peintures murales, du mobilier, de l’architecture, du design graphique, de la peinture, des sculptures, des reliefs et des dessins. Sa conception de l’art, sans égale dans le modernisme classique, abolissant la frontière entre les genres, dénuée de hiérarchie et en étroite relation avec la vie contribue également à la fascination perceptible jusqu’à aujourd’hui pour ses oeuvres et à leur immuable pertinence.

Lors de sa mort accidentelle tragique en 1943, l’oeuvre de Taeuber-Arp comprend une extraordinaire variété de techniques et de matériaux : des textiles, des travaux de perles, un théâtre de marionnettes, de la danse, des costumes, des peintures murales, du mobilier, de l’architecture, du design graphique, de la peinture, des sculptures, des reliefs et des dessins. Sa conception de l’art, sans égale dans le modernisme classique, abolissant la frontière entre les genres, dénuée de hiérarchie et en étroite relation avec la vie contribue également à la fascination perceptible jusqu’à aujourd’hui pour ses oeuvres et à leur immuable pertinence.

L’Aubette (salle 5)

L’oeuvre de Sophie Taeuber-Arp repose sur l’association à nulle autre pareille de sa formation en arts appliqués et du goût pour l’expérimentation des cercles de l’avant-garde zurichoise et parisienne qu’elle fréquentait. Plutôt que d’assigner le langage formel de l’abstraction, alors nouveau et révolutionnaire, à un champ intellectuel et théorique, elle y recourt pour façonner la vie quotidienne : coussins, nappes, sacs, meubles et pièces entières, à l’instar de l’Aubette, café strasbourgeois considéré comme

« la chapelle Sixtine de l’art moderne ».

Jusque dans ses tableaux abstraits aux formes géométriques réduites qu’elle réalise dans les années 1930 à Paris, les compositions sont colorées et rythmées, jamais statiques ni sévères. À la fin des années vingt, Taeuber-Arp reçoit la commande de la décoration de l’Aubette – un complexe de loisirs situé sur la place Kléber à Strasbourg comprenant un bar, un restaurant, un dancing, une salle de billard et un salon de thé. Pour concevoir cet ensemble qui s’apparente à une oeuvre d’art totale, l’artiste fait également appel à Theo van Doesburg et à son mari Hans Arp. À l’aide de photographies anciennes de grand format, mais aussi de nombreuses études et de vitraux réalisés par Taeuber-Arp ayant été conservés, la salle cinq située au coeur de l’exposition permet de comprendre à quel point le recours au langage formel abstrait dans la conception de cet espace public fut véritablement radical

L’exposition

Conçue de manière chronologique, l’exposition Abstraction vivante donne un aperçu de l’oeuvre et des inspirations diverses de Taeuber-Arp, tout en mettant en évidence l’apparente aisance avec laquelle l’artiste estompe les frontières traditionnelles entre l’art et la vie et efface les catégories figées de l’histoire de l’art.

La Chronologie

Dans la première salle de l’exposition, bourses en perles, coussins et poudriers en bois donnent un aperçu des objets d’arts appliqués fabriqués et vendus par Taeuber-Arp. Parmi les oeuvres réalisées, nombre d’entre elles n’ont malheureusement pas été conservées. Cependant, des gouaches lumineuses et des dessins au crayon de couleur plongent l’observateur dans son univers de motifs abstraits à partir de 1915. Il est probable qu’un triptyque apparaissant aujourd’hui comme un tableau autonome ait été un paravent dans une vie antérieure. Il s’agit là d’un exemple frappant de la manière dont les frontières entre artisanat et arts libres s’estompent dans l’oeuvre de Taeuber-Arp.

Dans la première salle de l’exposition, bourses en perles, coussins et poudriers en bois donnent un aperçu des objets d’arts appliqués fabriqués et vendus par Taeuber-Arp. Parmi les oeuvres réalisées, nombre d’entre elles n’ont malheureusement pas été conservées. Cependant, des gouaches lumineuses et des dessins au crayon de couleur plongent l’observateur dans son univers de motifs abstraits à partir de 1915. Il est probable qu’un triptyque apparaissant aujourd’hui comme un tableau autonome ait été un paravent dans une vie antérieure. Il s’agit là d’un exemple frappant de la manière dont les frontières entre artisanat et arts libres s’estompent dans l’oeuvre de Taeuber-Arp.

La seconde salle

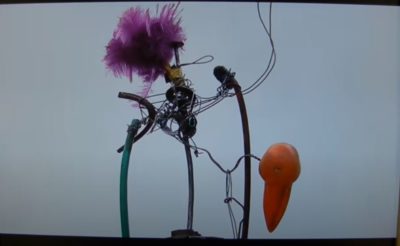

Présenté dans la seconde salle, l’ensemble original de marionnettes créé par Taeuber-Arp pour l’adaptation de la pièce commedia dell arte Le Roi Cerf constitue l’un des temps forts de l’exposition. Seules trois représentations eurent lieu lors de l’effroyable épidémie de grippe en 1918, et pourtant ces marionnettes stimulent l’imagination des créateurs jusqu’à aujourd’hui (Karl Lagerfeld a ainsi photographié une collection à leurs aux côtés en 2015). Une certaine continuité s’exprime dans le langage formel également : tout comme les motifs de ses travaux artisanaux, les figures sont assemblées à partir de formes extrêmement géométrisées. Dans le cadre d’une coproduction avec Narrative Boutique et avec le soutien du Théâtre de marionnettes de Bâle et du Museum für Gestaltung de Zurich, des séquences de film produites spécialement pour l’exposition redonnent vie à ces marionnettes.

Présenté dans la seconde salle, l’ensemble original de marionnettes créé par Taeuber-Arp pour l’adaptation de la pièce commedia dell arte Le Roi Cerf constitue l’un des temps forts de l’exposition. Seules trois représentations eurent lieu lors de l’effroyable épidémie de grippe en 1918, et pourtant ces marionnettes stimulent l’imagination des créateurs jusqu’à aujourd’hui (Karl Lagerfeld a ainsi photographié une collection à leurs aux côtés en 2015). Une certaine continuité s’exprime dans le langage formel également : tout comme les motifs de ses travaux artisanaux, les figures sont assemblées à partir de formes extrêmement géométrisées. Dans le cadre d’une coproduction avec Narrative Boutique et avec le soutien du Théâtre de marionnettes de Bâle et du Museum für Gestaltung de Zurich, des séquences de film produites spécialement pour l’exposition redonnent vie à ces marionnettes.

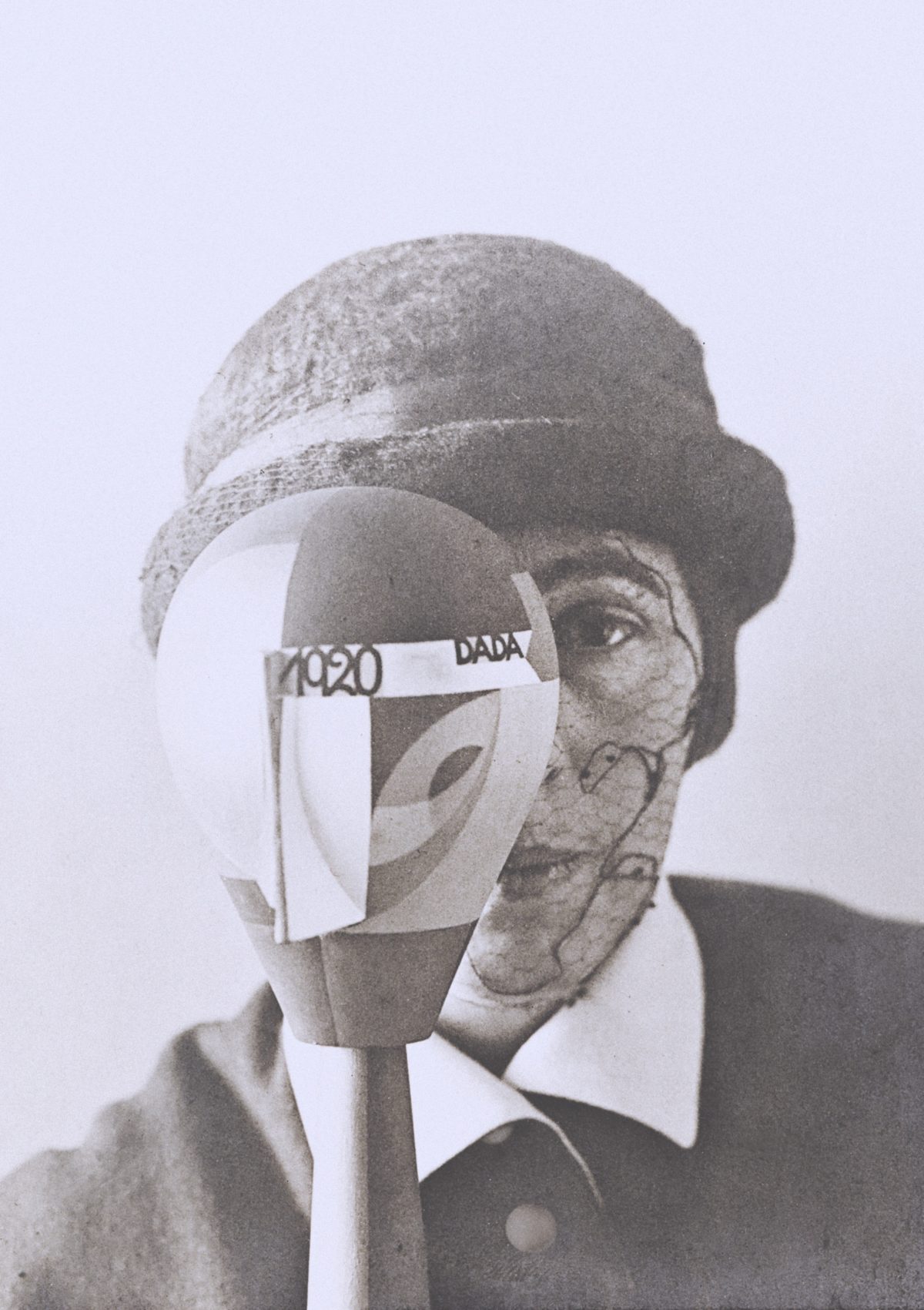

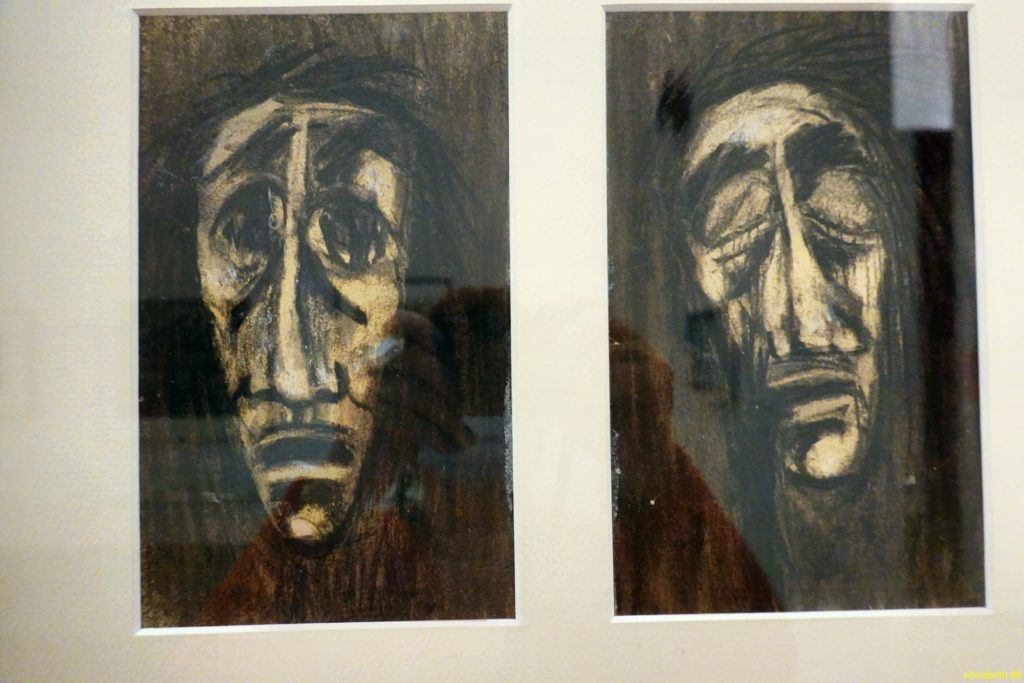

En lien avec le projet de marionnettes, Taeuber-Arp réalise, en outre, une série de têtes abstraites en bois d’une importance artistique considérable dans le contexte dada. Celles-ci figurent dans toute anthologie consacrée à ce mouvement anti-art marqueur d’une époque.

La troisième salle

Sophie Taeuber-Arp a participé à un grand nombre d’expositions consacrées à l’artisanat d’art. Les expositions bâloises et zurichoises du groupe d’artistes Das Neue Leben (La vie nouvelle) qui, comme d’autres associations réformistes, visait à effacer les frontières entre les arts appliqués et les arts libres, attribuent, pour la première fois, ses housses de coussin et travaux de perles au champ de l’art.

La troisième salle est consacrée à l’activité d’enseignante de Taeuber-Arp à l’École des Arts appliqués de Zurich et à ses merveilleuses oeuvres textiles élaborées selon différentes techniques. Qu’ils soient noués, tissés ou brodés, les tapis, nappes et coussins présentent des motifs de formes géométrisées colorées ainsi que des animaux et des figures abstraites. Les petits fragments de papier peints conservés à leurs côtés donnent un aperçu fascinant du processus de création artistique de Taeuber-Arp : en les déplaçant et en les assemblant par module, elle utilisait un procédé expérimental pour produire de nouvelles combinaisons.

La troisième salle est consacrée à l’activité d’enseignante de Taeuber-Arp à l’École des Arts appliqués de Zurich et à ses merveilleuses oeuvres textiles élaborées selon différentes techniques. Qu’ils soient noués, tissés ou brodés, les tapis, nappes et coussins présentent des motifs de formes géométrisées colorées ainsi que des animaux et des figures abstraites. Les petits fragments de papier peints conservés à leurs côtés donnent un aperçu fascinant du processus de création artistique de Taeuber-Arp : en les déplaçant et en les assemblant par module, elle utilisait un procédé expérimental pour produire de nouvelles combinaisons.

La quatrième salle

D

D ans la seconde moitié des années vingt, Sophie Taeuber-Arp et son mari acquièrent la nationalité française. Elle séjourne à Strasbourg où elle reçoit un nombre important de commandes pour l’aménagement d’intérieurs. Dans la quatrième salle de l’exposition, des gouaches présentant des lignes légèrement ondoyantes et des dégradés chromatiques témoignent du changement de vocabulaire de l’artiste dans ce contexte, mais aussi de sa grande sensibilité pour les couleurs et les formes. Le motif de la figure aux bras angulaires se fait récurrent. On le retrouve dans l’aménagement de l’hôtel Hannong, les peintures murales de la maison du couple Heimendinger et les vitraux de l’appartement de l’architecte André Horn. Des photographies de petit format prises par Taeuber-Arp lors de voyages permettent d’entrevoir à quel point ses sources d’inspiration étaient étroitement liées à la vie quotidienne : elle fixe autant les éléments d’architecture arqués dans les villes italiennes que la mer de corbeilles de plage sur l’île de Rügen.

ans la seconde moitié des années vingt, Sophie Taeuber-Arp et son mari acquièrent la nationalité française. Elle séjourne à Strasbourg où elle reçoit un nombre important de commandes pour l’aménagement d’intérieurs. Dans la quatrième salle de l’exposition, des gouaches présentant des lignes légèrement ondoyantes et des dégradés chromatiques témoignent du changement de vocabulaire de l’artiste dans ce contexte, mais aussi de sa grande sensibilité pour les couleurs et les formes. Le motif de la figure aux bras angulaires se fait récurrent. On le retrouve dans l’aménagement de l’hôtel Hannong, les peintures murales de la maison du couple Heimendinger et les vitraux de l’appartement de l’architecte André Horn. Des photographies de petit format prises par Taeuber-Arp lors de voyages permettent d’entrevoir à quel point ses sources d’inspiration étaient étroitement liées à la vie quotidienne : elle fixe autant les éléments d’architecture arqués dans les villes italiennes que la mer de corbeilles de plage sur l’île de Rügen.

La sixième salle

Dans son oeuvre, l’articulation entre l’art et la vie se traduit aussi dans la sixième salle par la réorganisation d’intérieurs, en passant par des études de mobilier jusqu’à l’édification de sa maison atelier aux portes de Paris.

Au début des années trente, Taeuber-Arp quitte son poste d’enseignante à Zurich, qui lui a permis de subvenir à ses besoins et à ceux de son mari pendant plus d’une décennie, puis emménage à Paris.

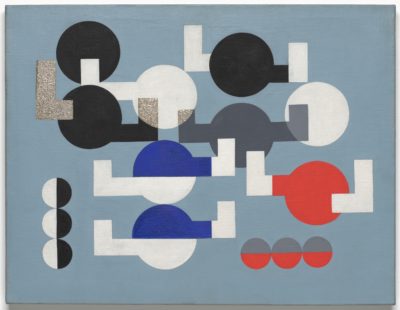

Elle y fréquente les groupes d’artistes de l’avant-garde non figurative, Cercle et Carré et Abstraction-Création, auxquels appartiennent également Wassily Kandinsky, Piet Mondrian et Kurt Schwitters, et participe à des expositions internationales en tant qu’artiste plasticienne. On attribue son style au constructivisme. Un mouvement visuel dans un jeu de pondération et d’équilibre caractérise constamment ses oeuvres, quoique désormais tout à fait abstraites géométriques

Elle y fréquente les groupes d’artistes de l’avant-garde non figurative, Cercle et Carré et Abstraction-Création, auxquels appartiennent également Wassily Kandinsky, Piet Mondrian et Kurt Schwitters, et participe à des expositions internationales en tant qu’artiste plasticienne. On attribue son style au constructivisme. Un mouvement visuel dans un jeu de pondération et d’équilibre caractérise constamment ses oeuvres, quoique désormais tout à fait abstraites géométriques

La salle sept

Elle permet de saisir la manière dont motifs et idées – à l’instar de constellations de cercles, de chevauchements diagonaux et de formes circulaires rencontrant des droites – se développent dans ses groupements d’oeuvres tout en créant des tensions dans leurs multiples rapports. Dans un environnement désormais de plus en plus hostile à l’art moderne, Sophie Taeuber-Arp oeuvre en outre comme designer graphique depuis 1937. Elle conçoit par exemple la mise en page de la revue Plastique/Plastic qu’elle édite et à travers laquelle elle souhaitait encourager les échanges transatlantiques de l’avant-garde.

Elle permet de saisir la manière dont motifs et idées – à l’instar de constellations de cercles, de chevauchements diagonaux et de formes circulaires rencontrant des droites – se développent dans ses groupements d’oeuvres tout en créant des tensions dans leurs multiples rapports. Dans un environnement désormais de plus en plus hostile à l’art moderne, Sophie Taeuber-Arp oeuvre en outre comme designer graphique depuis 1937. Elle conçoit par exemple la mise en page de la revue Plastique/Plastic qu’elle édite et à travers laquelle elle souhaitait encourager les échanges transatlantiques de l’avant-garde.

La salle huit

L’exposition collective Constructivistes à la Kunsthalle Basel en 1937 dont il est question dans la salle huit fut la plus importante consacrée au travail de Sophie Taeuber-Arp de son vivant. Parmi les objets exposés à l’époque figuraient des reliefs en bois peint à nul autre pareils reprenant le matériau des marionnettes dans une composition néanmoins totalement abstraite : des tableaux tridimensionnels, des oeuvres au croisement de la peinture et de la sculpture.

L’exposition collective Constructivistes à la Kunsthalle Basel en 1937 dont il est question dans la salle huit fut la plus importante consacrée au travail de Sophie Taeuber-Arp de son vivant. Parmi les objets exposés à l’époque figuraient des reliefs en bois peint à nul autre pareils reprenant le matériau des marionnettes dans une composition néanmoins totalement abstraite : des tableaux tridimensionnels, des oeuvres au croisement de la peinture et de la sculpture.

La neuvième et dernière salle

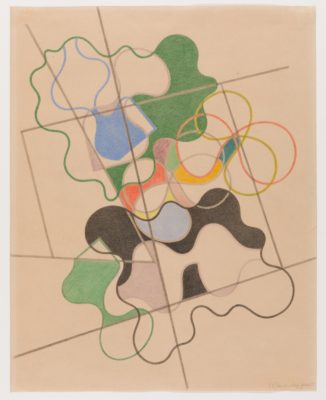

Les dessins présentés dans la neuvième et dernière salle de l’exposition témoignent du changement radical du cadre de vie accompagnant la fuite du couple Taeuber-Arp de Paris vers le Sud de la France. La distinction entre esquisse et oeuvre autonome ne revêt ici aucune importance : les lignes colorées et monochromes formant des méandres suggèrent assurément une échappée et une agitation, cependant ils égalent en précision et en clarté les oeuvres de l’époque parisienne. Un collage vidéo de photographies anciennes de l’artiste et de son entourage, réalisé en collaboration avec maze pictures, donne un dernier aperçu commenté au moyen d’extraits de lettres de la vie de Sophie Taeuber-Arp, de ses multiples relations au sein des cercles artistiques de son époque et de l’abstraction vivante de son oeuvre.

Les dessins présentés dans la neuvième et dernière salle de l’exposition témoignent du changement radical du cadre de vie accompagnant la fuite du couple Taeuber-Arp de Paris vers le Sud de la France. La distinction entre esquisse et oeuvre autonome ne revêt ici aucune importance : les lignes colorées et monochromes formant des méandres suggèrent assurément une échappée et une agitation, cependant ils égalent en précision et en clarté les oeuvres de l’époque parisienne. Un collage vidéo de photographies anciennes de l’artiste et de son entourage, réalisé en collaboration avec maze pictures, donne un dernier aperçu commenté au moyen d’extraits de lettres de la vie de Sophie Taeuber-Arp, de ses multiples relations au sein des cercles artistiques de son époque et de l’abstraction vivante de son oeuvre.

Catalogue

Conçu par le Museum of Modern Art, l’abondant catalogue de l’exposition paraît en anglais et dans une édition en langue allemande publiée par le Kunstmuseum Basel chez l’éditeur Hirmer. Les contributions d’auteurs internationaux mettent en lumière différents aspects de l’oeuvre de Sophie Taeuber-Arp.

Information

www.kunstmuseumbasel.ch

Veuillez noter qu’un créneau horaire doit être réservé online pour l’exposition spéciale Sophie Taeuber-Arp.

• L’accès aux différentes salles d’exposition et également au musée peut être temporairement limité si il y a trop de visiteurs.

• Le passage des visiteurs dans le musée sera adapté afin que les règles de distance puissent être respectées.

. La station de tramway « Kunstmuseum » n’est pas desservie

descendre à Bankverein

LU FERMÉ

MA 10H00–18H00

ME 10H00–20H00

JE–DI 10H00–18H00

Partager la publication "Sophie Taeuber-ArpAbstraction vivante"

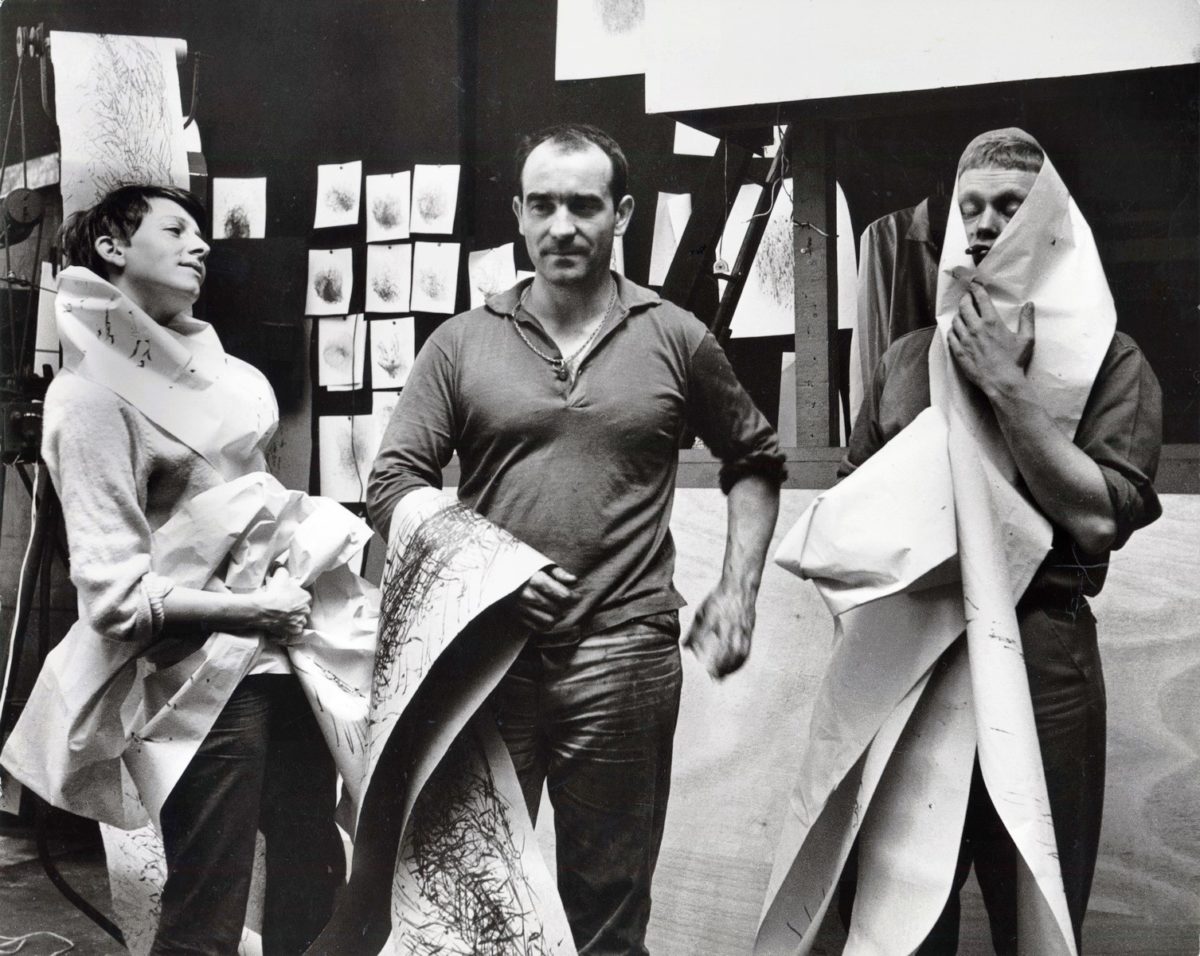

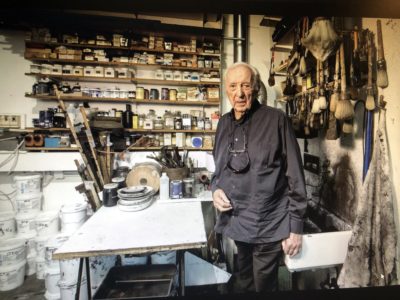

Pionnier dans son art, Tinguely parvient toujours à redéfinir la posture de ses machines cinétiques. Il crée des spectacles sonores bruyants à l’aide d’objets du quotidien qu’il place lui-même sous les feux des projecteurs en participant à différentes mises en scène théâtrales avec une distribution internationale – tantôt comme scénographe, tantôt comme acteur – et aborde à travers ses œuvres des questions épineuses de l’époque, notamment avec la machine briseuse de bouteilles

Pionnier dans son art, Tinguely parvient toujours à redéfinir la posture de ses machines cinétiques. Il crée des spectacles sonores bruyants à l’aide d’objets du quotidien qu’il place lui-même sous les feux des projecteurs en participant à différentes mises en scène théâtrales avec une distribution internationale – tantôt comme scénographe, tantôt comme acteur – et aborde à travers ses œuvres des questions épineuses de l’époque, notamment avec la machine briseuse de bouteilles

La présentation fournit en outre des informations passionnantes sur la matérialité et le fonctionnement des œuvres de Tinguely. Elle offre un aperçu de sa méthode de construction et des détails techniques dissimulés au profane mais d’autant plus surprenants pour leur conservation : quelles mesures prendre pour conserver les œuvres de Tinguely aussi longtemps que possible? L’exposition présente des découvertes récentes sur les sculptures-radios des années 1960 ou les techniques de restauration de travaux particulièrement fragiles comme

La présentation fournit en outre des informations passionnantes sur la matérialité et le fonctionnement des œuvres de Tinguely. Elle offre un aperçu de sa méthode de construction et des détails techniques dissimulés au profane mais d’autant plus surprenants pour leur conservation : quelles mesures prendre pour conserver les œuvres de Tinguely aussi longtemps que possible? L’exposition présente des découvertes récentes sur les sculptures-radios des années 1960 ou les techniques de restauration de travaux particulièrement fragiles comme

Comme tout le monde, j’ai couru à Baden Baden au

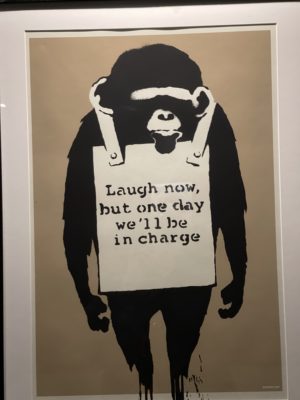

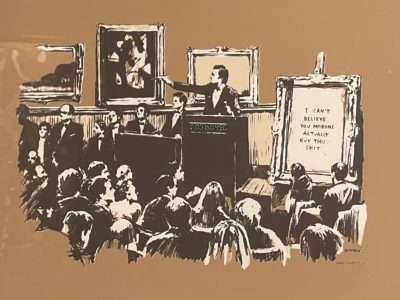

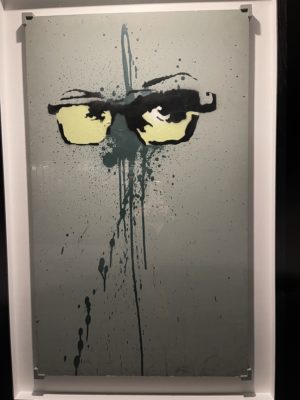

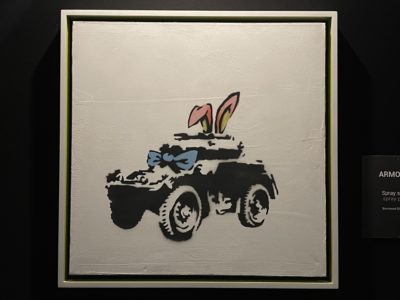

Comme tout le monde, j’ai couru à Baden Baden au  Des œuvres issues de Dismaland, -projet artistique temporaire prenant la forme d’un parc d’attractions. Créé par l’artiste, il est situé dans la station balnéaire de

Des œuvres issues de Dismaland, -projet artistique temporaire prenant la forme d’un parc d’attractions. Créé par l’artiste, il est situé dans la station balnéaire de

Sa première peinture murale est découverte en 1999 à Bristol. Il commence à utiliser les pochoirs, après s’être tenu à l’écart de la police pour être plus efficace. Le message transmis par ses œuvres est profondément pacifiste, anti-capitaliste, et profondément contestataire.

Sa première peinture murale est découverte en 1999 à Bristol. Il commence à utiliser les pochoirs, après s’être tenu à l’écart de la police pour être plus efficace. Le message transmis par ses œuvres est profondément pacifiste, anti-capitaliste, et profondément contestataire.

Parfois, une exposition examine les images de Banksy dans un cadre sémantique qui identifie leurs origines, leurs références.

Parfois, une exposition examine les images de Banksy dans un cadre sémantique qui identifie leurs origines, leurs références.

affiches de collection, des notes de Banksy of England, des tee-shirts très rares et des couvertures en vinyle.

affiches de collection, des notes de Banksy of England, des tee-shirts très rares et des couvertures en vinyle. Cette nouvelle œuvre a été revendiquée par l’insaisissable artiste dans une vidéo publiée sur son

Cette nouvelle œuvre a été revendiquée par l’insaisissable artiste dans une vidéo publiée sur son

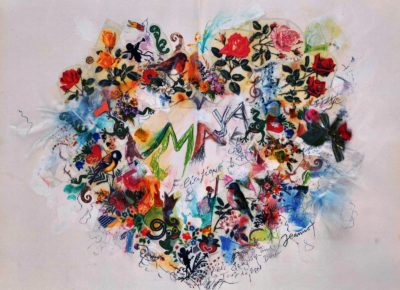

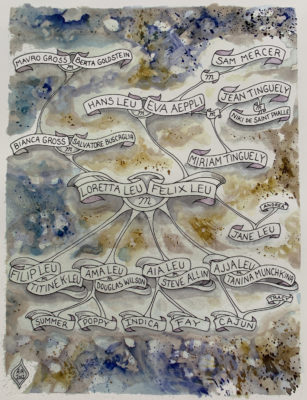

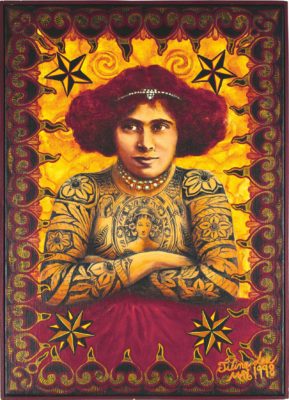

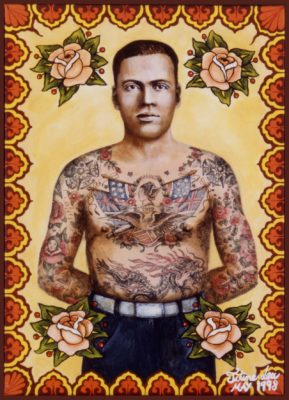

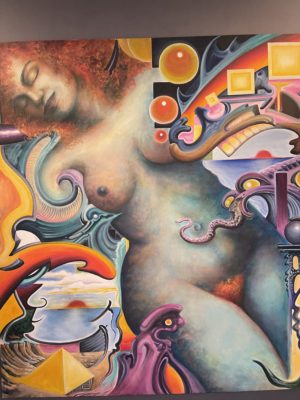

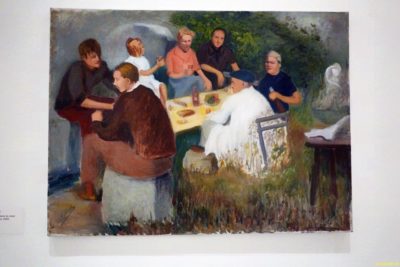

L’exposition représente le cosmos à la fois intime et explosif d’une famille d’artistes. C’est entrer dans une matrice vaste comme un ciel, dans un univers propre dans lequel chacun dessine ses étoiles, trace ses lignes propres vers l’infini. Cette famille reconstruit l’enveloppe première dans laquelle se créé l’univers entier, la vie. Celle de l’être humain.

L’exposition représente le cosmos à la fois intime et explosif d’une famille d’artistes. C’est entrer dans une matrice vaste comme un ciel, dans un univers propre dans lequel chacun dessine ses étoiles, trace ses lignes propres vers l’infini. Cette famille reconstruit l’enveloppe première dans laquelle se créé l’univers entier, la vie. Celle de l’être humain.

L’exposition est accompagnée d’un livre, dont le commissaire d’exposition est l’auteur. C’est un voyage, un road movie interstellaire, dans un ciel dont chacune des étoiles est un des membres de la Leu Art Family. Ils ont offert à l’auteur leurs univers artistiques, et leur amitié : à la fois une matrice et un cosmos. Ce livre est le carnet de bord d’une rencontre, de ces rencontres, et des troubles qu’elles ont provoquées dans le propre univers de l’auteur. (320pp, français, allemand, anglais,

L’exposition est accompagnée d’un livre, dont le commissaire d’exposition est l’auteur. C’est un voyage, un road movie interstellaire, dans un ciel dont chacune des étoiles est un des membres de la Leu Art Family. Ils ont offert à l’auteur leurs univers artistiques, et leur amitié : à la fois une matrice et un cosmos. Ce livre est le carnet de bord d’une rencontre, de ces rencontres, et des troubles qu’elles ont provoquées dans le propre univers de l’auteur. (320pp, français, allemand, anglais,

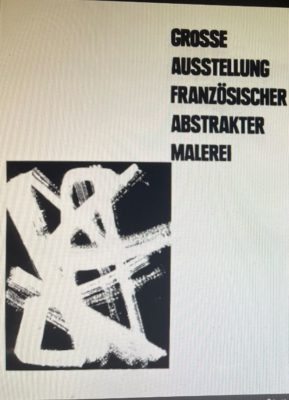

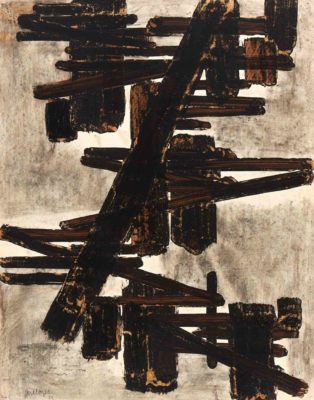

« Je ne dis rien. Je ne représente pas. Je peins, je présente »,

« Je ne dis rien. Je ne représente pas. Je peins, je présente »,

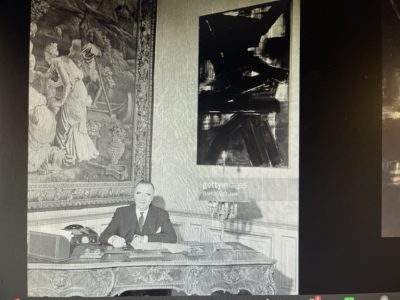

« Le fait que cette exposition puisse avoir lieu en Allemagne a, on peut le dire, un certain caractère sensationnel »,

« Le fait que cette exposition puisse avoir lieu en Allemagne a, on peut le dire, un certain caractère sensationnel », L’affrontement de Soulages avec le noir s’inscrit dans un cheminement qui lui est propre : ses premiers tableaux gestuels, relevant de l’art formel, les tableaux peints au brou de noix de la série Brou de noix datant de la fin des années 1940 rappellent encore par leur réduction formelle la calligraphie chinoise. À partir de 1979, époque de son adhésion radicale à l’outrenoir, Pierre Soulages parvient alors à s’affranchir de tout caractère figuratif et symbolique.

L’affrontement de Soulages avec le noir s’inscrit dans un cheminement qui lui est propre : ses premiers tableaux gestuels, relevant de l’art formel, les tableaux peints au brou de noix de la série Brou de noix datant de la fin des années 1940 rappellent encore par leur réduction formelle la calligraphie chinoise. À partir de 1979, époque de son adhésion radicale à l’outrenoir, Pierre Soulages parvient alors à s’affranchir de tout caractère figuratif et symbolique. Pierre Soulages peintures

Pierre Soulages peintures

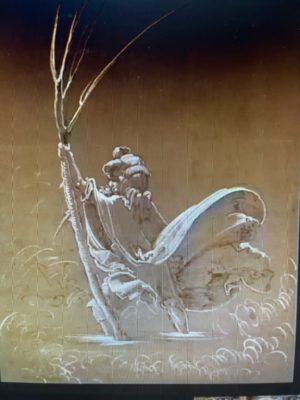

Christophe dérive des mots grecs Khristos (Christ) et phorein (porter), c’est-à-dire celui qui porte le

Christophe dérive des mots grecs Khristos (Christ) et phorein (porter), c’est-à-dire celui qui porte le

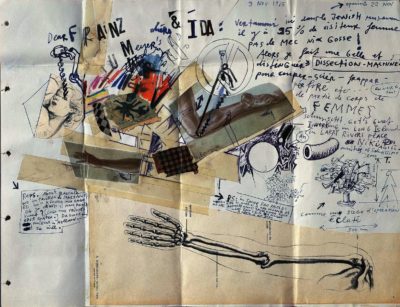

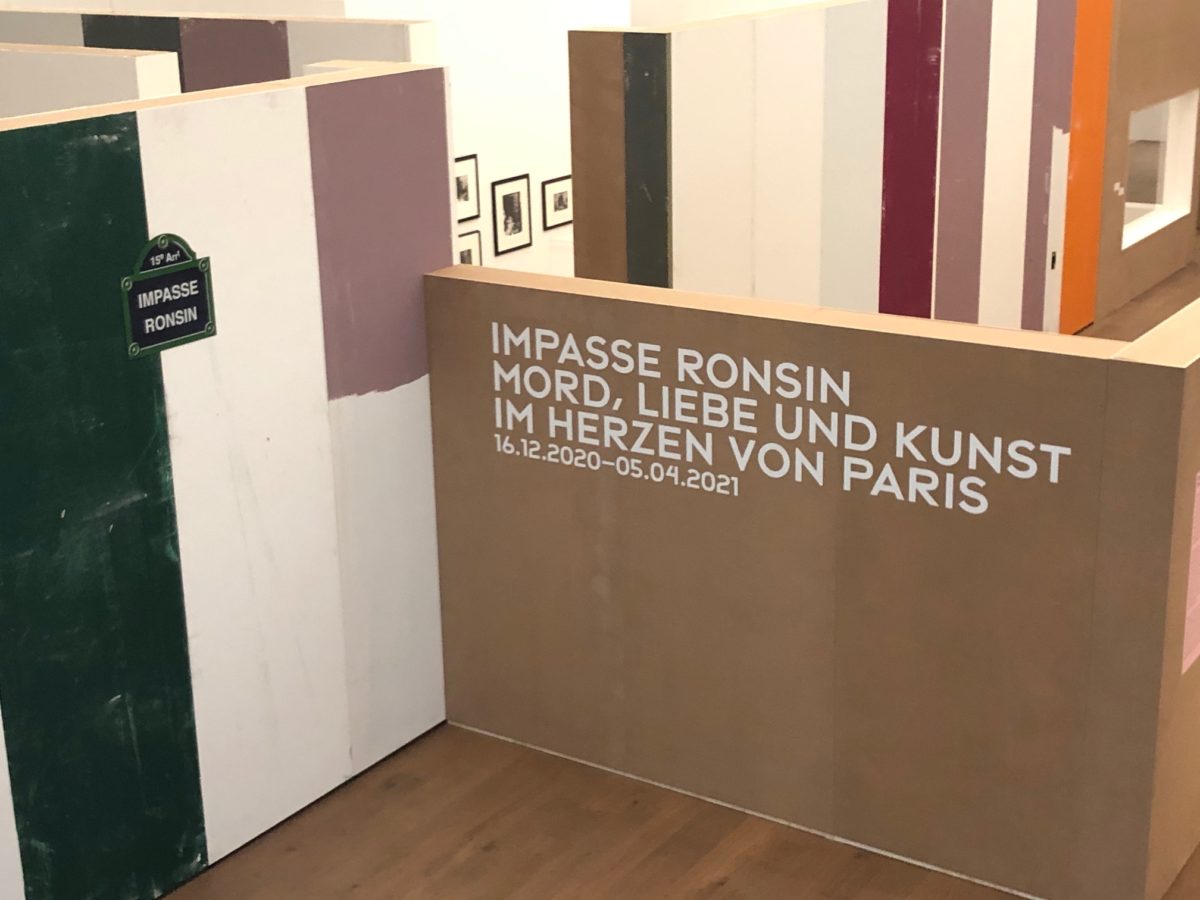

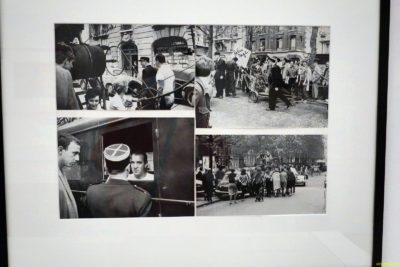

Durant plus d’un siècle, l’impasse Ronsin, nichée dans le quartier parisien de Montparnasse, est une cité d’artistes à nulle autre pareille connue comme lieu artistique, de contemplation, de dialogue et de fête, mais aussi foyer d’innovation, de création et de destruction.

Durant plus d’un siècle, l’impasse Ronsin, nichée dans le quartier parisien de Montparnasse, est une cité d’artistes à nulle autre pareille connue comme lieu artistique, de contemplation, de dialogue et de fête, mais aussi foyer d’innovation, de création et de destruction. Intitulée « Impasse Ronsin. Meurtre, amour et art au cœur de Paris », cette exposition d’ensemble est la première que le Musée Tinguely consacre à cet exceptionnel sociotope urbain familier des gros titres.

Intitulée « Impasse Ronsin. Meurtre, amour et art au cœur de Paris », cette exposition d’ensemble est la première que le Musée Tinguely consacre à cet exceptionnel sociotope urbain familier des gros titres.

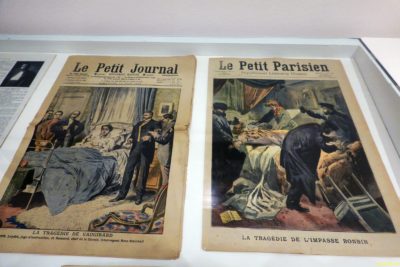

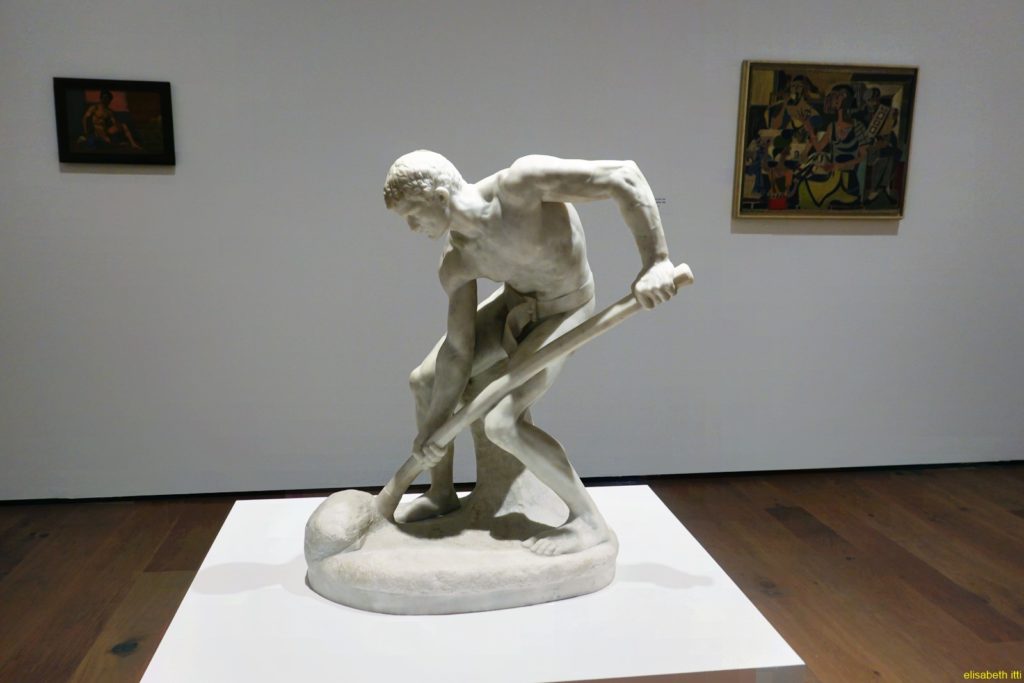

L’impasse Ronsin est surtout connue comme la cité d’artistes parisienne où Constantin Brâncusi a vécu et travaillé durant quatre décennies et dont l’atelier est aujourd’hui reconstitué aux abords du Centre Pompidou, ainsi que comme le théâtre de l’affaire Steinheil, un mystérieux crime passionnel. Ce double meurtre perpétré en 1908 dans le seul bâtiment cossu de la ruelle ainsi que l‘anecdote croustillante qui y est associée autour de la mort du président français Félix Faure, survenue presque dix ans auparavant, alimentent jusqu’à aujourd’hui les fabulations sur l’impasse. Constituée d’un ensemble d’ateliers depuis 1864, la rue disparaît lorsque le sculpteur André Almo Del Debbio quitte son atelier en 1971. Le départ de ce dernier résident ouvre la voie à la construction de bâtiments en vue de l’agrandissement de l’hôpital Necker voisin.

L’impasse Ronsin est surtout connue comme la cité d’artistes parisienne où Constantin Brâncusi a vécu et travaillé durant quatre décennies et dont l’atelier est aujourd’hui reconstitué aux abords du Centre Pompidou, ainsi que comme le théâtre de l’affaire Steinheil, un mystérieux crime passionnel. Ce double meurtre perpétré en 1908 dans le seul bâtiment cossu de la ruelle ainsi que l‘anecdote croustillante qui y est associée autour de la mort du président français Félix Faure, survenue presque dix ans auparavant, alimentent jusqu’à aujourd’hui les fabulations sur l’impasse. Constituée d’un ensemble d’ateliers depuis 1864, la rue disparaît lorsque le sculpteur André Almo Del Debbio quitte son atelier en 1971. Le départ de ce dernier résident ouvre la voie à la construction de bâtiments en vue de l’agrandissement de l’hôpital Necker voisin.

L’exposition présentée au Musée Tinguely s’attache en particulier à restituer cette diversité. Les échanges animés entre résidents de l’impasse et visiteurs de passage jouent un rôle important.

L’exposition présentée au Musée Tinguely s’attache en particulier à restituer cette diversité. Les échanges animés entre résidents de l’impasse et visiteurs de passage jouent un rôle important.  À partir de 1955, Jean Tinguely dispose également de son premier atelier dans cette oasis artistique où, dans un véritable moment d’ivresse créatrice, il jette les fondements de l’ensemble de son ceuvre: les reliefs cinétiques Méta-Malevich et Méta-Kandinsky (commencés en partie dès 1954), les premières sculptures fines en fils de fer, animées et motorisées comme les Méta-Herbins, les premières sculptures cinétiques et sonores à l’instar de Mes étoiles, les trois premières machines à dessiner de 1955, suivies d’un groupement d’oeuvres en 1959, ou encore les multiples collaborations avec Yves Klein. Il y fait également la connaissance de Niki de Saint Phalle et, bientôt, les chemins de Jean Tinguely et d’Eva Aeppli, qui s’était installée en 1952 avec lui à Paris, se séparent.

À partir de 1955, Jean Tinguely dispose également de son premier atelier dans cette oasis artistique où, dans un véritable moment d’ivresse créatrice, il jette les fondements de l’ensemble de son ceuvre: les reliefs cinétiques Méta-Malevich et Méta-Kandinsky (commencés en partie dès 1954), les premières sculptures fines en fils de fer, animées et motorisées comme les Méta-Herbins, les premières sculptures cinétiques et sonores à l’instar de Mes étoiles, les trois premières machines à dessiner de 1955, suivies d’un groupement d’oeuvres en 1959, ou encore les multiples collaborations avec Yves Klein. Il y fait également la connaissance de Niki de Saint Phalle et, bientôt, les chemins de Jean Tinguely et d’Eva Aeppli, qui s’était installée en 1952 avec lui à Paris, se séparent. Dans l’exposition, les artistes hommes et femmes suivants sont représentés: Eva Aeppli, Théo Albéric, Arman, Louis Mircea Bassarab, Avraham ‘Bera’ Bazak, Suzanne Belloir, Henryk Berlewi, Alphonse Bertillon, Alfred Boucher, Constantin Brâncusi, Charles- Romain Capellaro, Paul-Gabriel Capellaro, Auguste-Henri Carli, Irina Codreanu, Liliane Coket, William N.Copley, André Almo Del Debbio, Robert Descharnes, Marcel Duchamp, Natalia Dumitresco, Max Ernst, Adolphe Victor Geoffroy-Dechaume, Julio Gonzalez, Nadja Grossman Bulighin, Anatole Guillot, Raymond Hains, Anne Harvey, Eli Harvey, Jeanne Hillairet de Boisferon Ray, Florence Homolka-Meyer, Pontus Hultén, Alexandre Istrati, Jasper Johns, Janos Kender, Yves Klein, Joseph Lacasse, Claude Lalanne, François-Xavier Lalanne, Alfred Laliberté, Jean Lubet, Charles-Auguste Mengin, James Metcalf, Marta Minujin, Alicia Moï, Juana Muller, Fidencio Lucano Nava, Isamu Noguchi, Arleyte Péron, Reginald Pollack, Alexander Phimister Proctor, Larry Rivers, Gaston-Louis Roux, Harry Shunk, Niki de Saint Phalle, Daniel Spoerri, Adolphe Charles Édouard Steinheil, Joggi Stoecklin, Marc-Aurèle de Foy Suzor-Côté, Lucien Terriou, Jean Tinguely et Anael Topenot-del Debbio.

Dans l’exposition, les artistes hommes et femmes suivants sont représentés: Eva Aeppli, Théo Albéric, Arman, Louis Mircea Bassarab, Avraham ‘Bera’ Bazak, Suzanne Belloir, Henryk Berlewi, Alphonse Bertillon, Alfred Boucher, Constantin Brâncusi, Charles- Romain Capellaro, Paul-Gabriel Capellaro, Auguste-Henri Carli, Irina Codreanu, Liliane Coket, William N.Copley, André Almo Del Debbio, Robert Descharnes, Marcel Duchamp, Natalia Dumitresco, Max Ernst, Adolphe Victor Geoffroy-Dechaume, Julio Gonzalez, Nadja Grossman Bulighin, Anatole Guillot, Raymond Hains, Anne Harvey, Eli Harvey, Jeanne Hillairet de Boisferon Ray, Florence Homolka-Meyer, Pontus Hultén, Alexandre Istrati, Jasper Johns, Janos Kender, Yves Klein, Joseph Lacasse, Claude Lalanne, François-Xavier Lalanne, Alfred Laliberté, Jean Lubet, Charles-Auguste Mengin, James Metcalf, Marta Minujin, Alicia Moï, Juana Muller, Fidencio Lucano Nava, Isamu Noguchi, Arleyte Péron, Reginald Pollack, Alexander Phimister Proctor, Larry Rivers, Gaston-Louis Roux, Harry Shunk, Niki de Saint Phalle, Daniel Spoerri, Adolphe Charles Édouard Steinheil, Joggi Stoecklin, Marc-Aurèle de Foy Suzor-Côté, Lucien Terriou, Jean Tinguely et Anael Topenot-del Debbio.

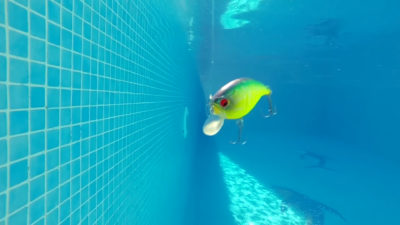

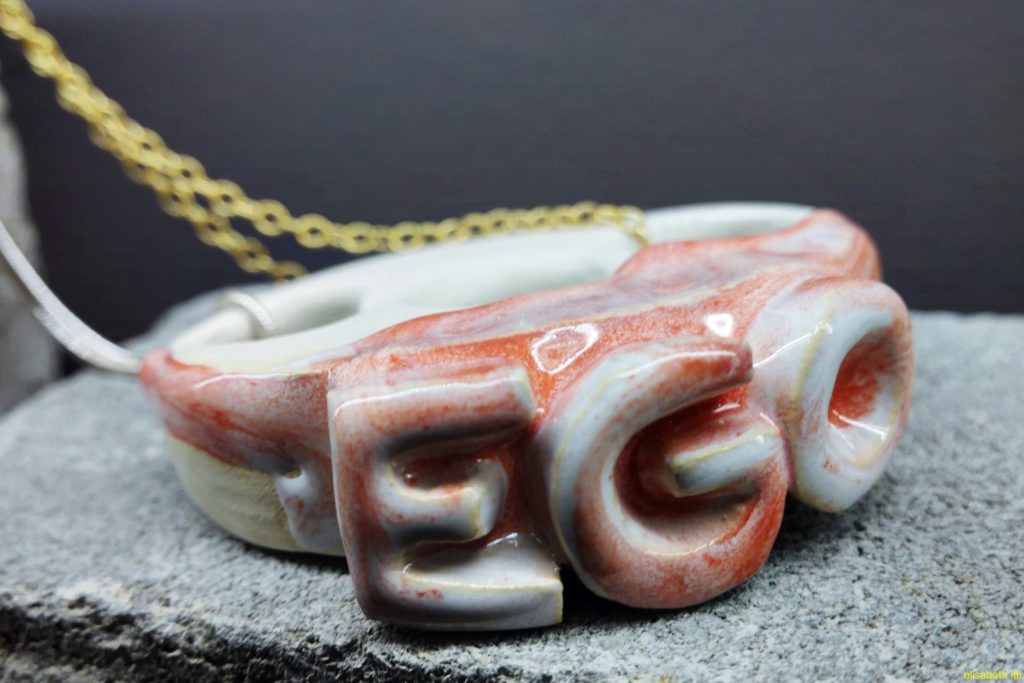

On y entend un cliquetis ou un clic rythmé correspondant parfois aux mouvements puis redevenant asynchrone. Il s’agit d’extraits de films de tutoriels de pêche à la ligne dans desquels des pêcheur.euse.s y présentent l’effet séduisant des appâts. Ces poissons en caoutchouc s’apparentent aux figures d’un amusant théâtre de marionnettes ou aux avatars animés d’un monde numérique.

On y entend un cliquetis ou un clic rythmé correspondant parfois aux mouvements puis redevenant asynchrone. Il s’agit d’extraits de films de tutoriels de pêche à la ligne dans desquels des pêcheur.euse.s y présentent l’effet séduisant des appâts. Ces poissons en caoutchouc s’apparentent aux figures d’un amusant théâtre de marionnettes ou aux avatars animés d’un monde numérique.

Cette oeuvre tardive traite de la mort et de l’extermination de manière évidente, tandis que « GONE » ne révèle son impermanence qu’après coup. Les thèmes de l’art éphémère, de la connaissance du changement permanent ou de l’implication du quotidien et des observateur.trice.s dans les arts visuels offrent de nombreux parallèles avec l’oeuvre de l’artiste aux machines.

Cette oeuvre tardive traite de la mort et de l’extermination de manière évidente, tandis que « GONE » ne révèle son impermanence qu’après coup. Les thèmes de l’art éphémère, de la connaissance du changement permanent ou de l’implication du quotidien et des observateur.trice.s dans les arts visuels offrent de nombreux parallèles avec l’oeuvre de l’artiste aux machines.

D’autres travaux de cette artiste sont exposés dans la grande salle d’exposition à côté de la Grosse-Méta-Maxi-Maxi-Utopia (1987), ceuvre de Tinguely dans laquelle il est possible d’entrer, mais aussi au niveau inférieur du musée. Ils situent ainsi cette artiste contemporaine au sein du musée monographique consacré au cinéticien suisse pour qui la seule constante résidait dans le changement permanent. C’est précisément cette tension – le moment précédant la transformation – à laquelle Katja Aufleger s’intéresse en particulier.

D’autres travaux de cette artiste sont exposés dans la grande salle d’exposition à côté de la Grosse-Méta-Maxi-Maxi-Utopia (1987), ceuvre de Tinguely dans laquelle il est possible d’entrer, mais aussi au niveau inférieur du musée. Ils situent ainsi cette artiste contemporaine au sein du musée monographique consacré au cinéticien suisse pour qui la seule constante résidait dans le changement permanent. C’est précisément cette tension – le moment précédant la transformation – à laquelle Katja Aufleger s’intéresse en particulier.