Du 12 octobre 204 au 16 mars 2025, la Fondation Cartier présente la première grande rétrospective en Europe de l'artiste colombienne Olga de Amaral, figure incontournable du Fiber Art

Commissaire de l’exposition : Marie Perennès

Coordination de l’exposition : Aby Gaye

« Je vis la couleur. Je sais que c’est un langage inconscient et je le comprends. La couleur est comme une amie, elle m’accompagne ».

Olga de Amaral

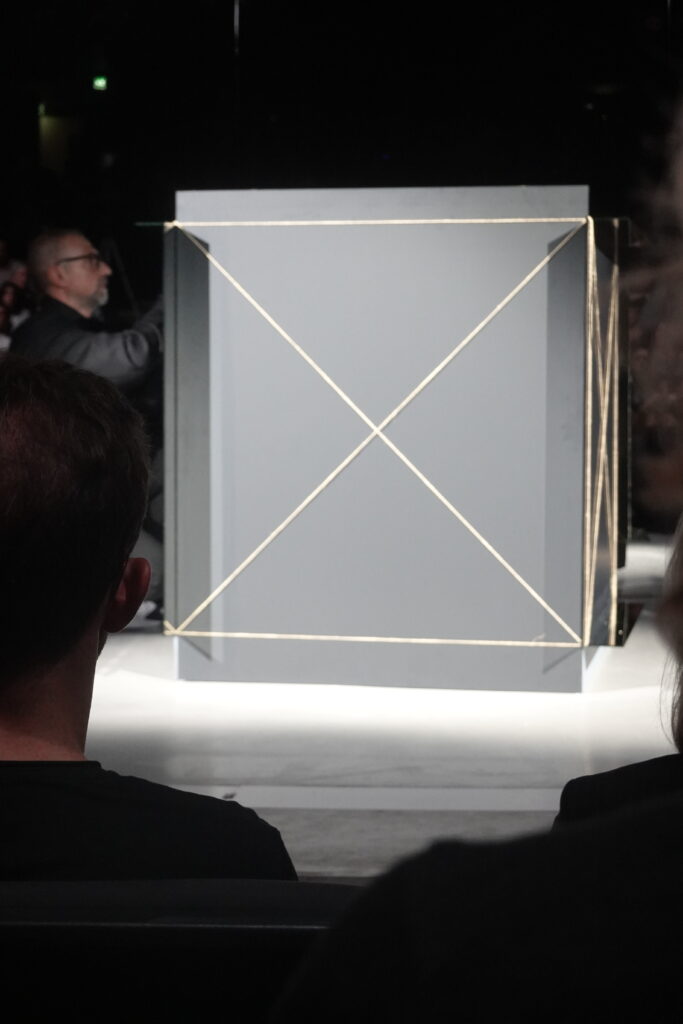

À peine a-t-on franchi le seuil de la fondation Cartier que l’on est envoûté par ce qui ressemble à une pluie fine tombant inexorablement dans l’écrin de verre de Jean Nouvel, telles des gouttelettes en suspension dessinant dans l’espace des formes géométriques colorées. Quel est donc ce fabuleux phénomène, que le plus brillant des météorologues ne saurait expliquer ?

Le paysage et la couleur comme langages

Olga de Amaral développe, lors de son année à l’académie Cranbrook (1954-1955) aux ÉtatsUnis, un intérêt profond pour la couleur et mène des expérimentations radicales avec la matière, la composition et la géométrie. À son retour en Colombie en 1955, elle mêle cet apprentissage à ses connaissances des textiles anciens de son pays et déploie un style spontané et expansif inspiré de l’histoire et des paysages de sa terre natale : les hauts plateaux de la cordillère des Andes, les vallées et les vastes plaines tropicales inspirent ses œuvres par leurs formes et leurs tonalités. Deux grandes séries présentées dans l’exposition expriment tout particulièrement cet intérêt : les Estelas (Étoiles) et les Brumas (Brume).

Introduction

Dès les années 1960, Olga de Amaral repousse les limites du médium textile en multipliant les expériences sur les matières (lin, coton, crin de cheval, gesso, feuilles d’or ou palladium) et les techniques : elle tisse, noue, tresse, entrelace les fils pour créer des pièces tridimensionnelles et monumentales. Inclassable, son œuvre emprunte tant aux principes modernistes, qu’elle découvre à l’académie de Cranbrook aux États-Unis, qu’aux traditions vernaculaires de son pays et à l’art précolombien.

la Fondation Cartier retrace l’ensemble de la carrière d’Olga de Amaral et célèbre celle qui marqua une véritable révolution dans l’art du textile.

la Fondation Cartier retrace l’ensemble de la carrière d’Olga de Amaral et célèbre celle qui marqua une véritable révolution dans l’art du textile.

L’exposition rassemble un grand nombre d’œuvres historiques jamais présentées hors de Colombie ainsi que des œuvres contemporaines aux formes et couleurs vibrantes. L’architecture de l’exposition est conçue par Lina Ghotmeh. Jouant sur les contrastes et les échelles, l’architecte lie les œuvres entre elles et propose également un dialogue avec notre mémoire, nos sens et le paysage qui nous entoure.

Biographie

« En construisant des surfaces, je crée des espaces de méditation, de contemplation et de réflexion. Chaque petit élément qui compose la surface est non seulement signifiant en soi, mais entre en résonance avec l’ensemble, tout comme l’ensemble entre profondément en résonance avec chacun des éléments qui le composent. »

Née en 1932 à Bogotá, Olga de Amaral est une figure emblématique de la scène artistique colombienne. Après un diplôme d’architecture au Colegio Mayor de Cundinamarca, elle poursuit ses études à l’académie de Cranbrook dans le Michigan, équivalent américain du Bauhaus allemand. Elle y découvre l’art textile dans l’atelier de tissage de Marianne Strengell, une artiste et designeuse finno-américaine qui fut l’une des premières à privilégier la structure et la grille du textile au motif.

Dans les années 1960 et 1970 Olga de Amaral participe aux côtés de Sheila Hicks et Magdalena Abakanowicz au développement du Fiber Art en utilisant de nouveaux matériaux et de nouvelles techniques empruntées tant aux principes modernistes qu’aux traditions populaires de son pays. Ses œuvres abstraites à grande échelle s’affranchissent du mur et refusent toute catégorisation : à la fois peintures, sculptures, installations et architectures elles enveloppent leur public dans l’univers sensoriel et intime de l’artiste.

Olga de Amaral est nommée “Visionary Artist” par le Museum of Art & Design de New York en 2005 et elle reçoit le Women’s Cacus for Art Lifetime Achievement Award en 2019. Ses oeuvres figurent dans de grandes collections publiques et privées à travers le monde dont la Tate Modern, le MoMA, le Musée d’Art Moderne de Paris ou l’Art Institute of Chicago. Le Museum of Fine Arts de Houston lui a consacré une grande exposition intitulée To Weave a Rock en 2021.

Si vous avez du temps pour une vidéo amateur suivez-moi ici

Informations pratiques

261 boulevard Raspail

75014 Paris

Horaires d’ouverture

Tous les jours de 11h à 20h, sauf le lundi.

Nocturne le mardi, jusqu’à 22h.

La fermeture des salles débute à 19h45 (21h45 les mardis).

Fermeture exceptionnelle le 25 décembre 2024 et le 1er janvier 2025.

Fermeture anticipée à 16h, les 24 et 31 décembre 2024.

Contact

Tél. +33 1 42 18 56 50

Partager la publication "Olga de Amaral"

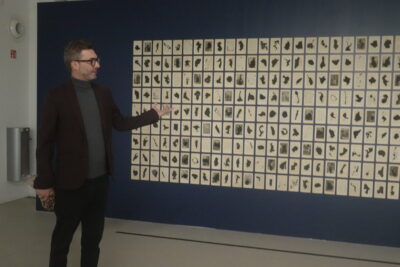

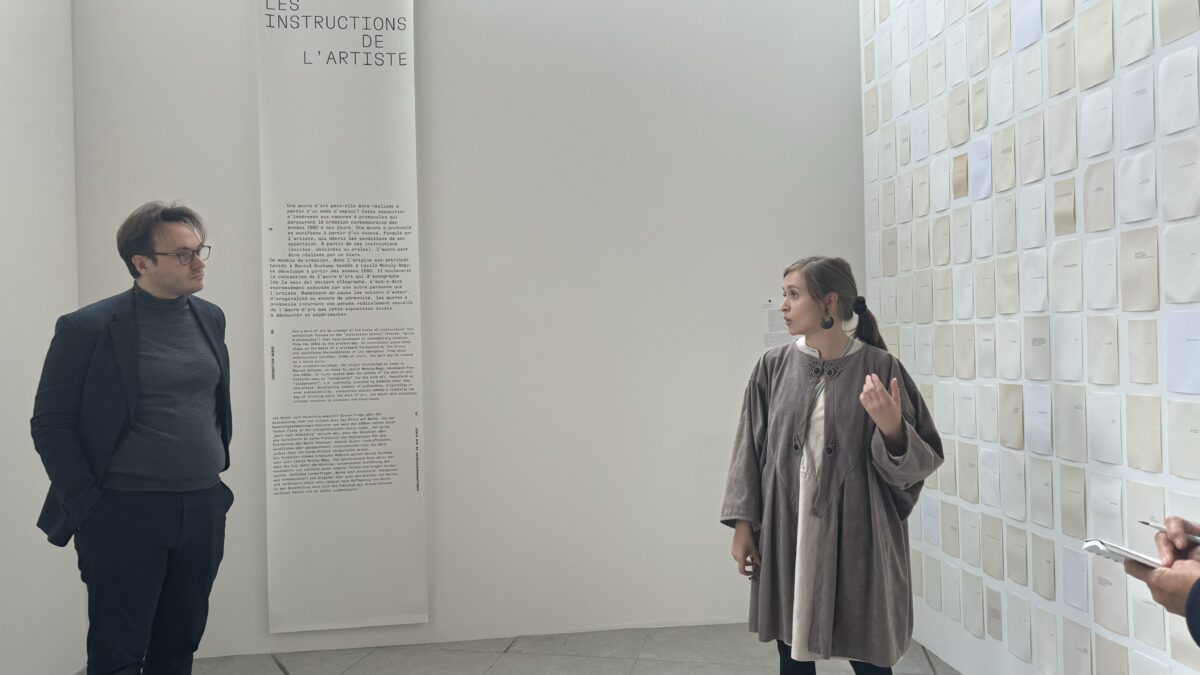

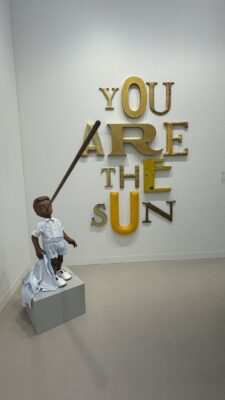

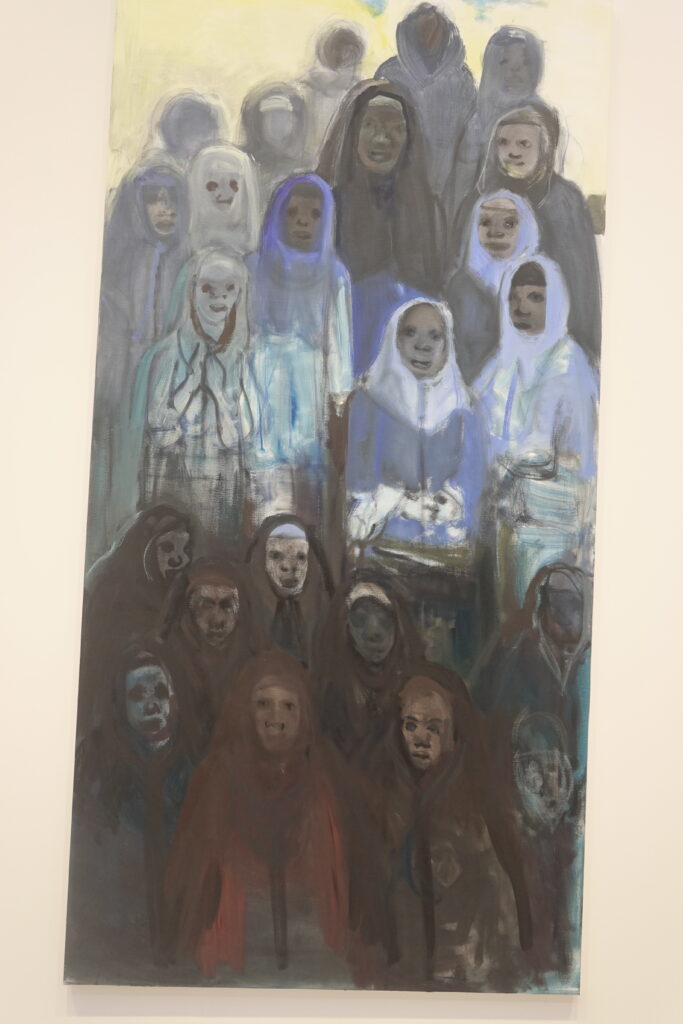

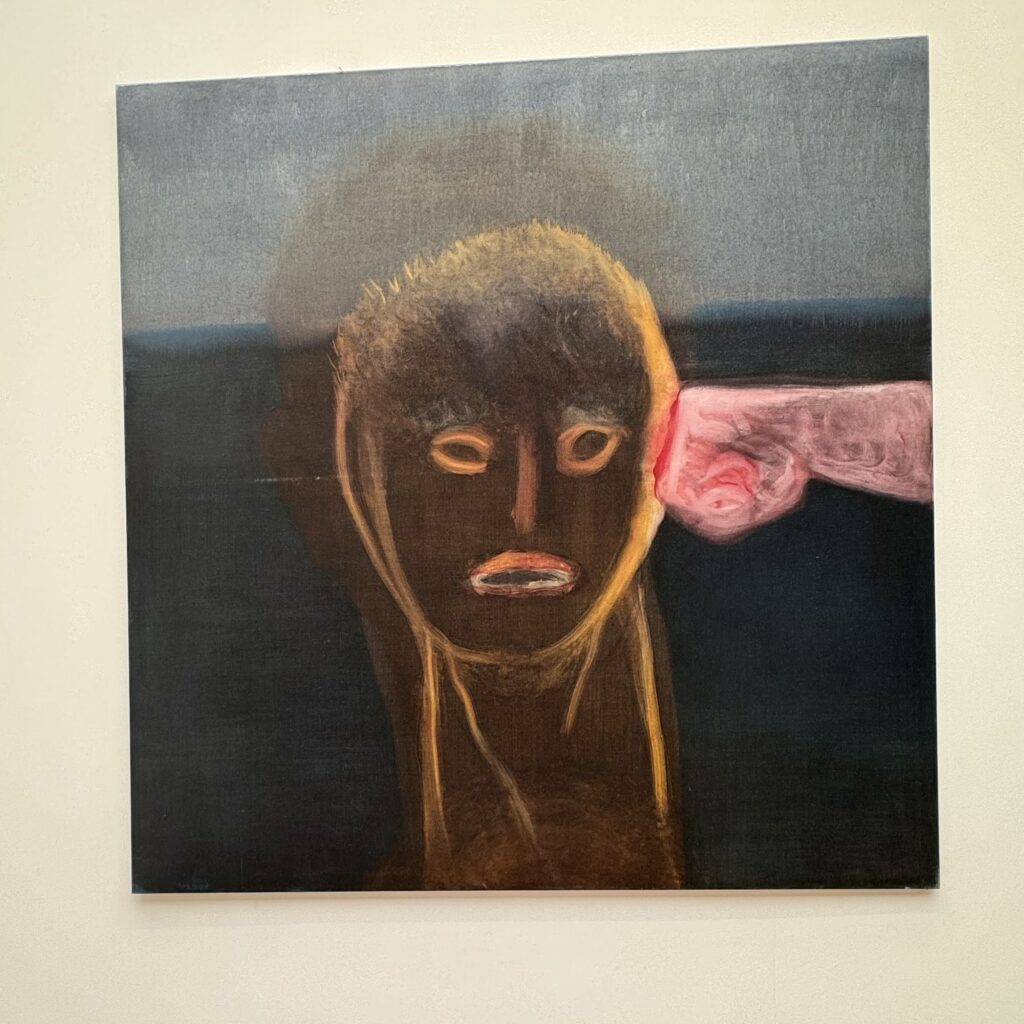

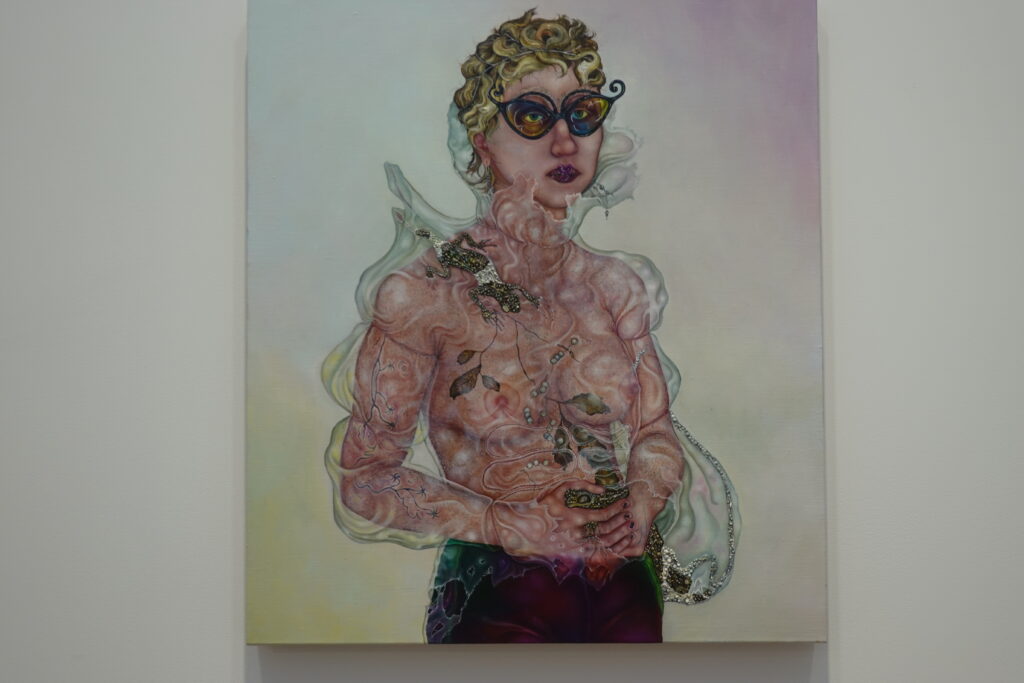

L’exposition Territoires Mouvants met en lumière les oeuvres des six lauréats de la 12e édition du concours Talents Contemporains : Manon Lanjouère, Bilal Hamdad, Ugo Schiavi, Noemi Sjöberg, Ulysse Bordarias et Aurélien Mauplot.

L’exposition Territoires Mouvants met en lumière les oeuvres des six lauréats de la 12e édition du concours Talents Contemporains : Manon Lanjouère, Bilal Hamdad, Ugo Schiavi, Noemi Sjöberg, Ulysse Bordarias et Aurélien Mauplot. par le biais des enjeux liés à l’immigration, à l’identité géopolitique, ainsi qu’aux crises environnementales et sociales.

par le biais des enjeux liés à l’immigration, à l’identité géopolitique, ainsi qu’aux crises environnementales et sociales. La dotation annuelle est de 140 000 euros. Les quatre lauréats reçoivent chacun 15 000 euros pour l’acquisition de leur oeuvre. Une enveloppe de 80 000 euros d’aide à la production est parfois consacrée à la réalisation de projet de sculpture ou d’installation.

La dotation annuelle est de 140 000 euros. Les quatre lauréats reçoivent chacun 15 000 euros pour l’acquisition de leur oeuvre. Une enveloppe de 80 000 euros d’aide à la production est parfois consacrée à la réalisation de projet de sculpture ou d’installation.

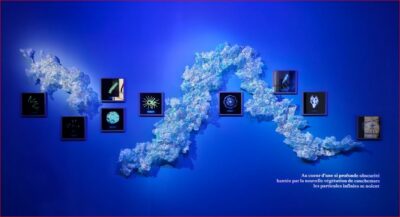

Elle montre fièrement sa nature artificielle, faite d’objets abandonnés, de branchages, de reproductions de statues anciennes, de bouteilles en plastique, de câbles… tout en révélant sa genèse tourmentée : une accumulation de

Elle montre fièrement sa nature artificielle, faite d’objets abandonnés, de branchages, de reproductions de statues anciennes, de bouteilles en plastique, de câbles… tout en révélant sa genèse tourmentée : une accumulation de

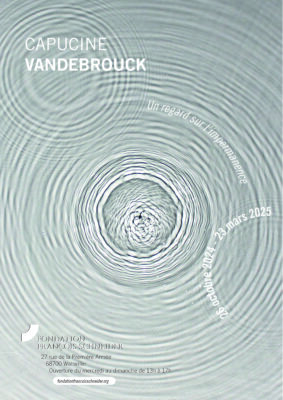

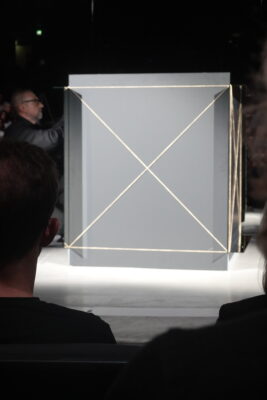

Sa série, Puddles, montre plusieurs flaques d’eau dessinées au sol par un système hydrophobe, certaines étant perturbées par la chute d’une goutte d’eau. D’autres oeuvres prennent forme grâce à la technique du photogramme, où l’eau, illuminée, fige des instants éphémères pour laisser leur empreinte sur du papier photosensible. Grâce à un ingénieux système, l’artiste capture les mouvements fluides de l’eau et les ondulations à sa surface, saisissent les états provisoires et les flux fugaces. Une loupe est également placée à distance

Sa série, Puddles, montre plusieurs flaques d’eau dessinées au sol par un système hydrophobe, certaines étant perturbées par la chute d’une goutte d’eau. D’autres oeuvres prennent forme grâce à la technique du photogramme, où l’eau, illuminée, fige des instants éphémères pour laisser leur empreinte sur du papier photosensible. Grâce à un ingénieux système, l’artiste capture les mouvements fluides de l’eau et les ondulations à sa surface, saisissent les états provisoires et les flux fugaces. Une loupe est également placée à distance

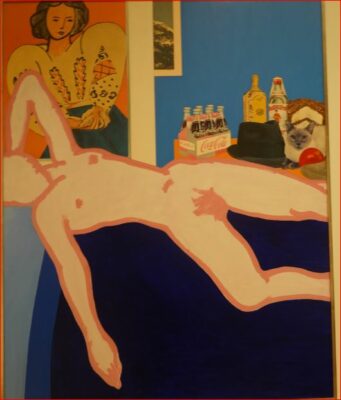

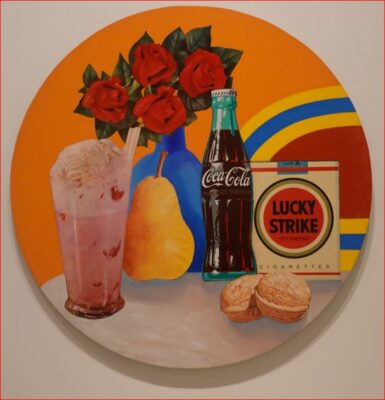

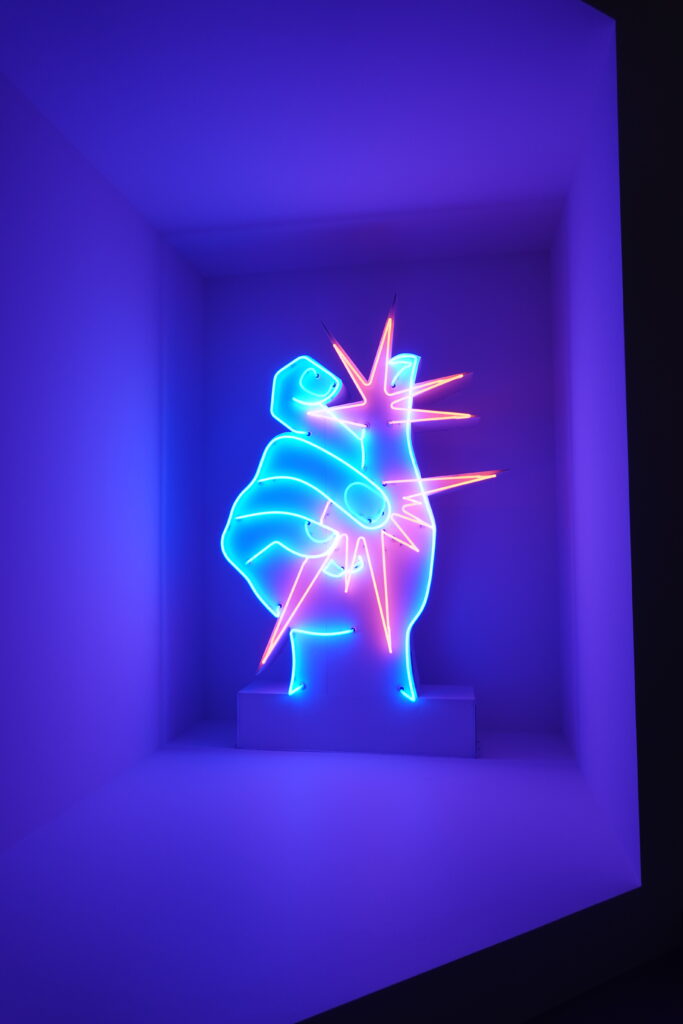

Débordant le cadre d’une simple rétrospective, « Pop Forever, Tom Wesselmann &… contextualise l’oeuvre de Tom Wesselmann dans l’histoire de l’art et offre des perspectives passionnantes sur le Pop Art, au passé, au présent et même au futur », selon les commissaires invités de l’exposition.

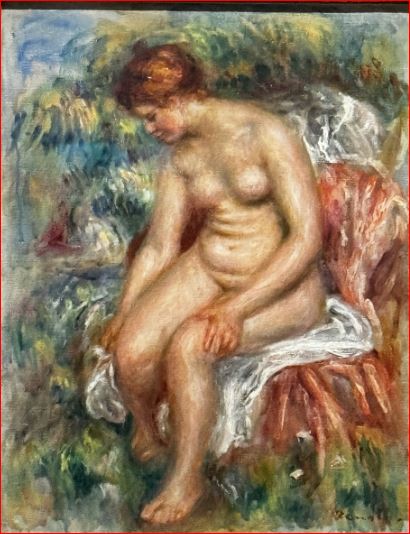

Débordant le cadre d’une simple rétrospective, « Pop Forever, Tom Wesselmann &… contextualise l’oeuvre de Tom Wesselmann dans l’histoire de l’art et offre des perspectives passionnantes sur le Pop Art, au passé, au présent et même au futur », selon les commissaires invités de l’exposition. Il poursuit volontairement les genres classiques de la peinture (la nature morte, le nu, le paysage) tout en élargissant l’horizon de son art, tant par ses sujets que par ses techniques. À mi-chemin entre peintures et sculptures, ses oeuvres incorporent aussi des

Il poursuit volontairement les genres classiques de la peinture (la nature morte, le nu, le paysage) tout en élargissant l’horizon de son art, tant par ses sujets que par ses techniques. À mi-chemin entre peintures et sculptures, ses oeuvres incorporent aussi des Des premiers collages de Wesselmann en 1959 à ses vastes natures mortes en relief, ses paysages à la lisière de l’abstraction et ses Sunset Nudes de 2004, l’exposition se déploie sur les quatre étages du bâtiment de la Fondation.

Des premiers collages de Wesselmann en 1959 à ses vastes natures mortes en relief, ses paysages à la lisière de l’abstraction et ses Sunset Nudes de 2004, l’exposition se déploie sur les quatre étages du bâtiment de la Fondation.

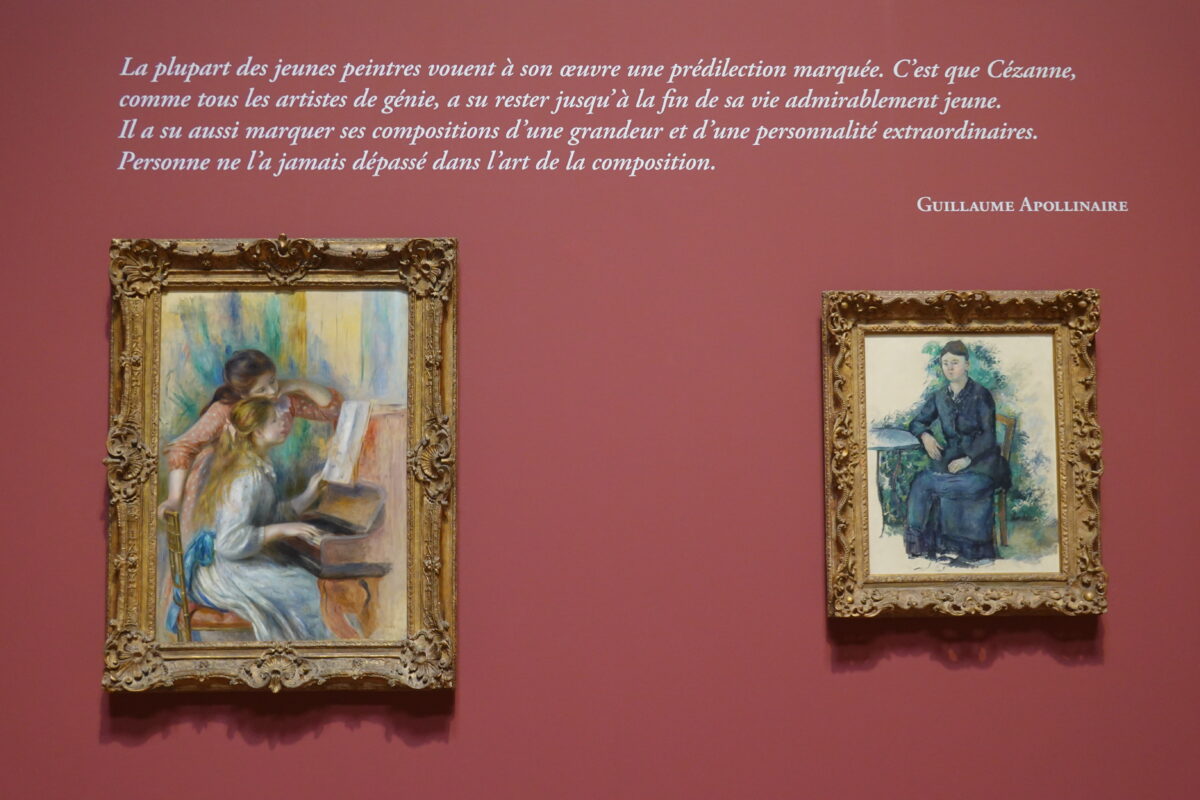

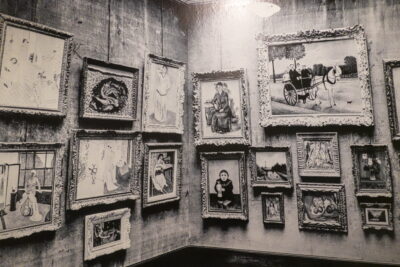

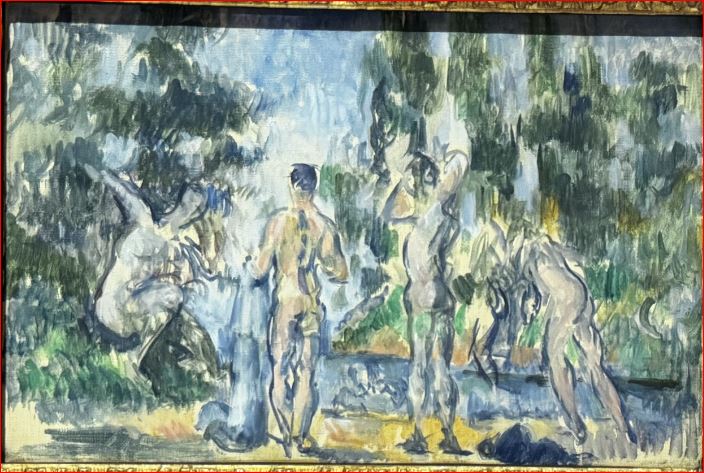

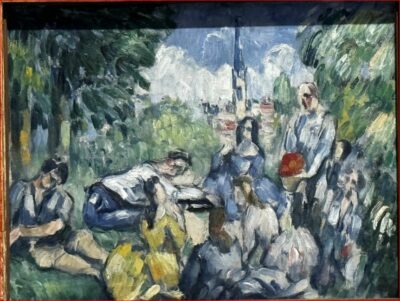

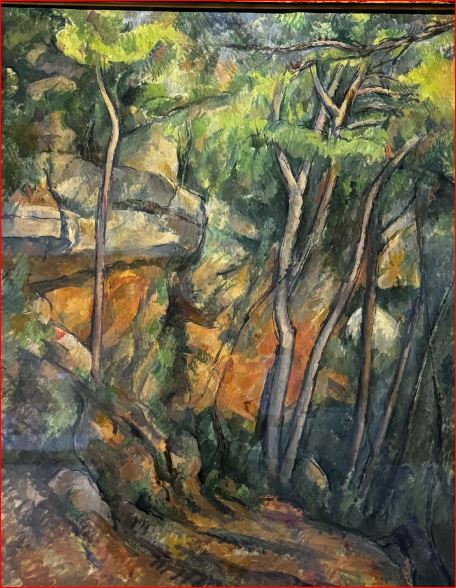

Paul Guillaume vient d’ouvrir à Paris, en 1914, sa première galerie, rue de Miromesnil. Jeune marchand autodidacte, issu d’un milieu modeste, rien ne le prédisposait au commerce de l’art. Avant-guerre, à Montmartre, il s’était lié aux artistes et aux écrivains réunis autour du Bateau-Lavoir. Se passionnant pour « l’art nègre » dont il devint l’un des spécialistes et l’un des rares marchands à Paris, il fut parmi les premiers à reconnaître le caractère artistique des objets africains, aux côtés de Vlaminck, Derain, Matisse, Picasso et Apollinaire.

Paul Guillaume vient d’ouvrir à Paris, en 1914, sa première galerie, rue de Miromesnil. Jeune marchand autodidacte, issu d’un milieu modeste, rien ne le prédisposait au commerce de l’art. Avant-guerre, à Montmartre, il s’était lié aux artistes et aux écrivains réunis autour du Bateau-Lavoir. Se passionnant pour « l’art nègre » dont il devint l’un des spécialistes et l’un des rares marchands à Paris, il fut parmi les premiers à reconnaître le caractère artistique des objets africains, aux côtés de Vlaminck, Derain, Matisse, Picasso et Apollinaire. En quelque vingt ans, Paul Guillaume constitue un ensemble de plusieurs centaines d’oeuvres de l’impressionnisme à l’art contemporain.

En quelque vingt ans, Paul Guillaume constitue un ensemble de plusieurs centaines d’oeuvres de l’impressionnisme à l’art contemporain.

« Il n’y a pas de plus bel endroit au monde pour accueillir une foire d’art. »

« Il n’y a pas de plus bel endroit au monde pour accueillir une foire d’art. »

Installées sur deux niveaux, les 194 galeries bénéficient de la lumière zénithale de la nef et des galeries hautes du Grand Palais. La concentration de marchands américains et allemands est impressionnante. De Matthew Marks à Nahmad Contemporary, tous ont apporté une marchandise d’excellent niveau mais avec un contenu sage, sans provocation ni outrance. Toutes les grandes enseignes internationales ayant créé une antenne à Paris (Michael Werner, Gagosian, Marian Goodman, Skarstedt, Pace, White Cube, Hauser und Wirth, David Zwirner…) sont présentes au cœur de la foire. Les prix sont à la hauteur du niveau.

Installées sur deux niveaux, les 194 galeries bénéficient de la lumière zénithale de la nef et des galeries hautes du Grand Palais. La concentration de marchands américains et allemands est impressionnante. De Matthew Marks à Nahmad Contemporary, tous ont apporté une marchandise d’excellent niveau mais avec un contenu sage, sans provocation ni outrance. Toutes les grandes enseignes internationales ayant créé une antenne à Paris (Michael Werner, Gagosian, Marian Goodman, Skarstedt, Pace, White Cube, Hauser und Wirth, David Zwirner…) sont présentes au cœur de la foire. Les prix sont à la hauteur du niveau. Les premières galeries face à l’entrée proposent les valeurs sûres d’aujourd’hui. Au premier rang, Gerhard Richter, Tomas Saraceno et Marlene Dumas. On retrouve également les artistes mis en avant dans des expositions muséales, des surréalistes comme André Masson, Yves Tanguy et Salvador Dali (également au Centre Pompidou) à Tom Wesselmann (Fondation Louis Vuitton) et Hans Josephson (musée d’Art moderne de Paris).

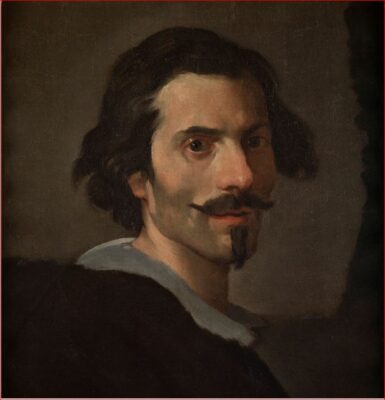

Les premières galeries face à l’entrée proposent les valeurs sûres d’aujourd’hui. Au premier rang, Gerhard Richter, Tomas Saraceno et Marlene Dumas. On retrouve également les artistes mis en avant dans des expositions muséales, des surréalistes comme André Masson, Yves Tanguy et Salvador Dali (également au Centre Pompidou) à Tom Wesselmann (Fondation Louis Vuitton) et Hans Josephson (musée d’Art moderne de Paris). Les ateliers d’art GrandPalaisRmn sont présents sur le stand K30 et dévoilent en avant-première L’Ami (d’après Titien), une estampe contemporaine du Louvre réalisée par l’artiste américaine

Les ateliers d’art GrandPalaisRmn sont présents sur le stand K30 et dévoilent en avant-première L’Ami (d’après Titien), une estampe contemporaine du Louvre réalisée par l’artiste américaine

Carolyn Christov-Bakargiev (née en 1957 aux Etats-Unis) est une historienne de l’art, commissaire d’exposition et directrice de musée. Spécialiste de l’Arte Povera, elle a publié une monographie de référence sur le courant (Londres, Phaidon Press, 1999) et des essais et études sur ses artistes. Carolyn Christov-Bakargiev a été commissaire pour la Capitale culturelle européenne d’Anvers (1993) et pour la Villa Médicis, Rome (1998-2000), conservatrice en chef au MoMA/P.S.1, New York (1999-2001), directrice artistique de la 13e édition de la dOCUMENTA à Kassel, directrice du Castello di Rivoli, Turin de 2016 à 2023. En 2019, elle a reçu le Prix Audrey Irmas pour l’excellence en conservation.

Carolyn Christov-Bakargiev (née en 1957 aux Etats-Unis) est une historienne de l’art, commissaire d’exposition et directrice de musée. Spécialiste de l’Arte Povera, elle a publié une monographie de référence sur le courant (Londres, Phaidon Press, 1999) et des essais et études sur ses artistes. Carolyn Christov-Bakargiev a été commissaire pour la Capitale culturelle européenne d’Anvers (1993) et pour la Villa Médicis, Rome (1998-2000), conservatrice en chef au MoMA/P.S.1, New York (1999-2001), directrice artistique de la 13e édition de la dOCUMENTA à Kassel, directrice du Castello di Rivoli, Turin de 2016 à 2023. En 2019, elle a reçu le Prix Audrey Irmas pour l’excellence en conservation. Michelangelo Pistoletto (né en

Michelangelo Pistoletto (né en  Arte Povera

Arte Povera

Les installations photographiques encouragent le public à naviguer à travers des environnements aux contrastes marqués, suscitant une diversité de perceptions. Comme des images qui apparaissent à chaque clignement d’oeil, l’exposition propose des visions d’un monde en mouvement, mettant en évidence l’interconnexion entre les humains et les autres êtres vivants, y compris les plantes. Pour

Les installations photographiques encouragent le public à naviguer à travers des environnements aux contrastes marqués, suscitant une diversité de perceptions. Comme des images qui apparaissent à chaque clignement d’oeil, l’exposition propose des visions d’un monde en mouvement, mettant en évidence l’interconnexion entre les humains et les autres êtres vivants, y compris les plantes. Pour  Née à La Louvière, en Belgique, Bénédicte Blondeau a étudié la photographie à Gand et à Lisbonne, obtenant un master en communication appliquée à l’IHECS, à Bruxelles. Elle a participé à diverses expositions et conférences à travers l’Europe et son travail a été publié dans de nombreux magazines à l’international. En 2019, son premier livre photo

Née à La Louvière, en Belgique, Bénédicte Blondeau a étudié la photographie à Gand et à Lisbonne, obtenant un master en communication appliquée à l’IHECS, à Bruxelles. Elle a participé à diverses expositions et conférences à travers l’Europe et son travail a été publié dans de nombreux magazines à l’international. En 2019, son premier livre photo  Né en 1945 au Vietnam, Bernard Plossu réalise ses premières photos à treize ans, lors d’un voyage au Sahara avec son père. En 1965, il part au Mexique où il photographie ses amis beatniks avec lesquels il expérimente l’errance et la liberté. Il voyage chez les Indiens mayas, en Californie, en Égypte, en Inde, au Niger. En 1977, Bernard Plossu s’installe au Nouveau-Mexique. Il y perfectionne un style visuel direct caractérisé par une absence totale d’effet. Dans les années 1980, Il revient vivre en Europe et continue de marcher notamment en Espagne, en France, en Turquie ou sur les petites îles italiennes.

Né en 1945 au Vietnam, Bernard Plossu réalise ses premières photos à treize ans, lors d’un voyage au Sahara avec son père. En 1965, il part au Mexique où il photographie ses amis beatniks avec lesquels il expérimente l’errance et la liberté. Il voyage chez les Indiens mayas, en Californie, en Égypte, en Inde, au Niger. En 1977, Bernard Plossu s’installe au Nouveau-Mexique. Il y perfectionne un style visuel direct caractérisé par une absence totale d’effet. Dans les années 1980, Il revient vivre en Europe et continue de marcher notamment en Espagne, en France, en Turquie ou sur les petites îles italiennes. Né en 1989, Nigel Baldacchino est un artiste et un architecte basé à Malte. Sa pratique artistique s’étend à divers médias, dont la photographie, la production musicale, la vidéo, le texte et la conception d’objets et d’espaces physiques. Son élan vers la photographie dépasse le cadre de thèmes donnés et est souvent alimenté par ses propres réflexions sporadiques sur la façon dont les gens se rapportent au monde qui les entoure, par leur présence dans l’espace et la perception qu’ils en ont.

Né en 1989, Nigel Baldacchino est un artiste et un architecte basé à Malte. Sa pratique artistique s’étend à divers médias, dont la photographie, la production musicale, la vidéo, le texte et la conception d’objets et d’espaces physiques. Son élan vers la photographie dépasse le cadre de thèmes donnés et est souvent alimenté par ses propres réflexions sporadiques sur la façon dont les gens se rapportent au monde qui les entoure, par leur présence dans l’espace et la perception qu’ils en ont. Connu pour ses livres et ses images qui s’attachent aux questions de mémoire et de lieu,

Connu pour ses livres et ses images qui s’attachent aux questions de mémoire et de lieu,  Née en 1972,

Née en 1972,