Jusqu’au 4 septembre 2016

Entre équilibre instable, pesanteur et apesanteur, élégance et grâce,

humour et poésie

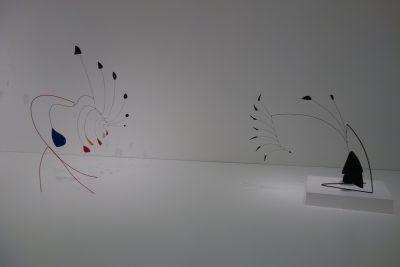

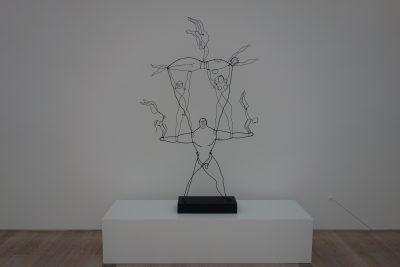

La Fondation Beyeler une vaste exposition consacrée à l’artiste américain

Alexander Calder et aux artistes suisses Peter Fischli et David Weiss, qui ont travaillé en association sous le nom de Fischli/Weiss.

Après la grande réussite de la présentation de la « Calder Gallery I-III » (2012-2015) et de notre collaboration avec la Calder Foundation, l’exposition

« Alexander Calder & Fischli/Weiss » offre un accès nouveau et singulier à la création de Calder.

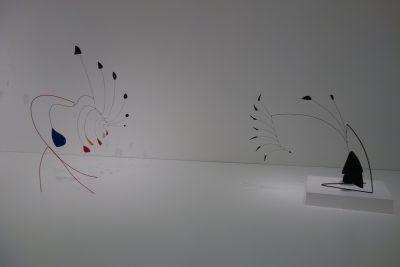

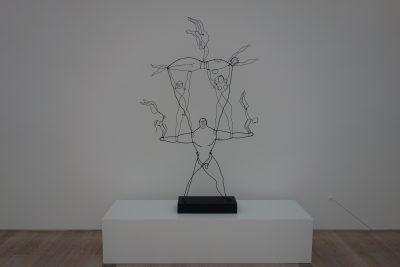

Cette exposition est conçue autour de l’instant d’équilibre instable, un état précaire en même temps que prometteur, toujours fugace. Alexander Calder (depuis le début du XXe siècle) et Peter Fischli et David Weiss (depuis la fin du même siècle) avaient trouvé des formulations exemplaires de cet instant.

Radicalement différentes à première vue, elles apparaissent ensuite comme les deux faces d’une même médaille, le fruit de perspectives différentes sur le même thème, nées à des périodes différentes.

Cette exposition noue un dialogue ouvert et amplement déployé dans l’espace entre une sélection d’ensembles d’oeuvres de Calder et plusieurs travaux de Peter Fischli et David Weiss. Les points forts qui en dessinent le fil conducteur retracent des moments historiques déterminants de la création de Calder. Partant du travail sur le Cirque Calder des années 1920, ils font place au passage à l’abstraction et à l’invention du mobile au début des années 1930 pour aboutir au jeu souverain et grandiose avec les possibilités formelles ainsi découvertes. En contrepoint, les oeuvres de Peter Fischli et David Weiss prêtent un ton tout à fait original à cette exposition.

Dans cette association inattendue, les éléments de bricolage, d’observation et d’expérimentation prennent un poids tout à fait particulier, l’interaction entre pesanteur et apesanteur devenant ainsi perceptible sous un angle nouveau comme un processus incroyablement vivant. Légèreté et poids, exploration des limites du jeu, de l’échec et du hasard comme pratique artistique, oscillation sur la ligne ténue entre humour et poésie, le funambule devenant le prototype d’une réalité existentielle – de

nombreux points de contact permettent aux oeuvres d’Alexander Calder  et à celles de Fischli/Weiss d’affirmer leur efficacité à la fois ensemble, et indépendamment.

et à celles de Fischli/Weiss d’affirmer leur efficacité à la fois ensemble, et indépendamment.

L’ensemble de cette présentation ne ménage qu’une rencontre directe entre les travaux de Fischli/Weiss et ceux de Calder ; celle-ci ouvre l’exposition et son récit.

Calder (1898-1976) est le maître de l’équilibre instable dans l’art moderne. Avec l’invention révolutionnaire du « mobile »,

il a rendu visible l’équilibre constamment changeant entre pesanteur et apesanteur. Toute son oeuvre est consacrée à cette recherche. Elle fascine par la concomitance entre un équilibre factice qui fait systématiquement l’objet d’une nouvelle quête et est généralement atteint, et

il a rendu visible l’équilibre constamment changeant entre pesanteur et apesanteur. Toute son oeuvre est consacrée à cette recherche. Elle fascine par la concomitance entre un équilibre factice qui fait systématiquement l’objet d’une nouvelle quête et est généralement atteint, et

sa visualisation sous des formes diverses.

À partir de 1979, Peter Fischli (né en 1952) et David Weiss (1946-2012) ont, dans leur création commune, donné au thème de l’équilibre précaire une forme iconique très différente. Avec la même ardeur inlassable et voluptueuse, ils ont élaboré – dans des films et des sculptures, par le langage, la photographie et la peinture – un irrésistible jeu sur l’équilibre, la clarté et la vue d’ensemble, dans lequel les impondérables et les pierres d’achoppement l’emportent toutefois souvent sur l’élégance et

l’assurance des grands gestes de l’art moderne – incarnés par le mobile.

Cette exposition, dont le commissaire est Theodora Vischer, Senior Curator à la Fondation Beyeler, est conçue en étroite collaboration avec la Calder Foundation de New York et l’artiste Peter Fischli.

Citations d’Alexander Calder

Que Ça bouge–à propos des sculptures mobiles

Les différents objets de l’univers peuvent être constants, quelquefois, mais leurs relations réciproques varient toujours.

Il y a des milieux qui paraissent rester fixes tandis que de petits évènements se produisent à grande vitesse à travers eux. Ils le paraissent seulement parce qu’on ne s’aperçoit que de la mobilité des petits évènements.

Nous remarquons le déplacement des automobiles et des êtres dans la rue, mais nous ne remarquons pas que la terre tourne. Nous croyons que les automobiles vont à une grande vitesse sur un sol fixe ;

pourtant la vitesse de rotation de la surface du globe, à l’équateur, est 40000 km par 24 heures.

Comme l’art vraiment sérieux doit être d’accord avec les grandes lois et non pas seulement avec les apparences, dans mes sculptures mobiles j’essaie de mettre en mouvement tous les éléments.

Il s’agit d’harmoniser ces déplacements, atteignant ainsi une possibilité neuve de beauté.

Alexander Calder, “Que ça bouge–à propos des sculptures mobiles,” 1932. Manuscrit, archives de la Calder Foundation

Fischli/Weiss: Jardin, 1997/2016

Un jardin temporaire comme projet artistique, à « 70% jardin paysan, 30% jardin ouvrier ». Pour leur deuxième contribution à Skulptur Projekte Münster, une grande exposition organisée tous les dix ans dans un espace public de Münster, Peter Fischli et David Weiss ont conçu en 1997 un travail artistique que de nombreux spectateurs n’ont pas su reconnaître comme tel, en raison même de la description

citée ci-dessus.

Ce jardin est formé de plusieurs plates-bandes et d’un compost. Il contient également un abri avec des sièges et une cabane à outils. Comme dans un jardin paysan ordinaire, on y a planté des fruits et des légumes, des herbes aromatiques et des fleurs de la région. La disposition et les plantations se sont faites dans le respect des principes écologiques, sans négliger pour autant des considérations esthétiques. On observe ainsi dans ce jardin un fragile équilibre entre la séduction et la production, entre l’utile et l’agréable, la croissance dirigée et le laisser-faire, l’ordre et le désordre,

l’artificiel et le naturel.

Le jardin paysan est généralement un lieu privé, dans lequel on peut ici pénétrer et dont on peut profiter. Ce microcosme temporaire ne révèle cependant pas immédiatement son rapport à l’art.

À l’occasion de l’exposition Alexander Calder & Fischli/Weiss, ce jardin a été reconstitué en 2016 moyennant certaines adaptations sur un terrain voisin, pour la durée d’un été. Les travaux ont commencé en février 2016 et ont duré jusqu’à la fin mai 2016, début de l’exposition.

Fondation Beyeler,

Beyeler Museum AG, Baselstrasse 77, CH-4125 Riehen

Heures d’ouverture de la Fondation Beyeler :

tous les jours 10h00–18h00, le mercredi jusqu’à 20h.

Pendant la durée de l’Art Basel 2016, la Fondation Beyeler a inscrit à son programme plusieurs expositions d’art moderne et contemporain, ainsi que deux Artist Talks.

On peut ainsi voir l’exposition temporaire actuelle

« Alexander Calder & Fischli/Weiss »,

la première présentation du prêt de longue durée de l’Anthax Collection Marx,

le travail photographique en plusieurs parties de l’artiste américaine Roni Horn intitulé The Selected Gifts

ainsi que des œuvres de Christopher Wool provenant de la Daros Collection.

L’inauguration des « 24 Stops » de l’artiste Tobias Rehberger aura lieu le dimanche 12 juin 2016.

L’Artist Talk entre Douglas Gordon et Hans Ulrich Obrist ainsi qu’un Panel sur l’art et l’architecture avec l’artiste américain Mark Bradford en collaboration avec l’Albright-Knox Art Gallery de Buffalo complètent ce programme.

Une autre bonne nouvelle : La Fondation Beyeler est passée de la 10e à la 7e place du classement du Social Media-Ranking des musées de langue allemande – grâce au développement constant au cours de ces dernières années de ses activités de réseaux sociaux par les canaux les plus divers et à la participation active de la communauté des amateurs d’art

Une autre bonne nouvelle : La Fondation Beyeler est passée de la 10e à la 7e place du classement du Social Media-Ranking des musées de langue allemande – grâce au développement constant au cours de ces dernières années de ses activités de réseaux sociaux par les canaux les plus divers et à la participation active de la communauté des amateurs d’art

Partager la publication "Alexander Calder & Fischli/Weiss"

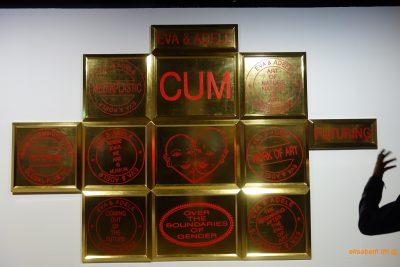

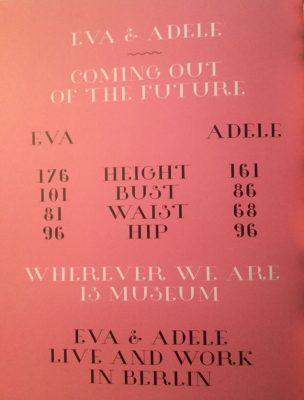

Considérant que tout ce qu’elles font est une oeuvre d’art,

Considérant que tout ce qu’elles font est une oeuvre d’art,

C’est l’interaction avec le public qui est leur motivation.

C’est l’interaction avec le public qui est leur motivation. Maya Rochat utilise la photographie comme outil d’investigation du réel et en fait un instrument poétique. Alliant inspiration instinctive et un important sens graphique, elle entremêle photographies, peintures, dessins et sculptures qu’elle détourne, déconstruit et recompose… pour former des ensembles visuels complexes.

Maya Rochat utilise la photographie comme outil d’investigation du réel et en fait un instrument poétique. Alliant inspiration instinctive et un important sens graphique, elle entremêle photographies, peintures, dessins et sculptures qu’elle détourne, déconstruit et recompose… pour former des ensembles visuels complexes.

Fondation Beyeler Calder

Fondation Beyeler Calder

Brian Griffin : Très grand portraitiste à l’humour pince sans

Brian Griffin : Très grand portraitiste à l’humour pince sans

Sans oublier la Collector House de Hans Op de Beeck

Sans oublier la Collector House de Hans Op de Beeck

tout un chacun tenait à avoir la meilleures vue à défaut de selfie

tout un chacun tenait à avoir la meilleures vue à défaut de selfie Tomy Oursler était omniprésent tant à Unlimited qu’au niveau des galeries

Tomy Oursler était omniprésent tant à Unlimited qu’au niveau des galeries Un gag imaginé par Laure Lima ascenceur

Un gag imaginé par Laure Lima ascenceur

et à celles de Fischli/Weiss d’affirmer leur efficacité à la fois ensemble, et indépendamment.

et à celles de Fischli/Weiss d’affirmer leur efficacité à la fois ensemble, et indépendamment. il a rendu visible l’équilibre constamment changeant entre pesanteur et apesanteur. Toute son oeuvre est consacrée à cette recherche. Elle fascine par la concomitance entre un équilibre factice qui fait systématiquement l’objet d’une nouvelle quête et est généralement atteint, et

il a rendu visible l’équilibre constamment changeant entre pesanteur et apesanteur. Toute son oeuvre est consacrée à cette recherche. Elle fascine par la concomitance entre un équilibre factice qui fait systématiquement l’objet d’une nouvelle quête et est généralement atteint, et

Une autre bonne nouvelle : La Fondation Beyeler est passée de la 10e à la 7e place du classement du Social Media-Ranking des musées de langue allemande – grâce au développement constant au cours de ces dernières années de ses activités de réseaux sociaux par les canaux les plus divers et à la participation active de la communauté des amateurs d’art

Une autre bonne nouvelle : La Fondation Beyeler est passée de la 10e à la 7e place du classement du Social Media-Ranking des musées de langue allemande – grâce au développement constant au cours de ces dernières années de ses activités de réseaux sociaux par les canaux les plus divers et à la participation active de la communauté des amateurs d’art![Pintura habitada [Peinture habitée] 1976 Helena Almeida Photographie noir et blanc, acrylique, 40 x 30 cm. Coll. Fernando d’Almeida](http://elisabeth.blog.lemonde.fr/files/2016/05/Almeida_12-300x400.jpg)

L’exposition « Corpus » présente un ensemble d’œuvres – peinture, photographie, vidéo et dessin – réalisées par l’artiste des années 1960 à nos jours dans lesquelles le corps enregistre, occupe et définit l’espace. Elle a une dimension rétrospective, rassemblant les différentes phases du travail de l’artiste, depuis ses premières œuvres datant du milieu des années 1960 jusqu’à ses productions les plus récentes.

L’exposition « Corpus » présente un ensemble d’œuvres – peinture, photographie, vidéo et dessin – réalisées par l’artiste des années 1960 à nos jours dans lesquelles le corps enregistre, occupe et définit l’espace. Elle a une dimension rétrospective, rassemblant les différentes phases du travail de l’artiste, depuis ses premières œuvres datant du milieu des années 1960 jusqu’à ses productions les plus récentes.

Ces corps deviennent simultanément forme sculpturale et espace, objet et sujet, signifiant et signifié. Le travail d’Helena Almeida est un condensé, un acte soigneusement scénographié et hautement poétique. Les représentations de ces événements montrent également le contexte dans lequel l’artiste s’inscrit. Lors d’interviews, elle réfute que ses images soient des autoportraits. C’est toujours son corps qu’elle représente, mais c’est un corps universel.

Ces corps deviennent simultanément forme sculpturale et espace, objet et sujet, signifiant et signifié. Le travail d’Helena Almeida est un condensé, un acte soigneusement scénographié et hautement poétique. Les représentations de ces événements montrent également le contexte dans lequel l’artiste s’inscrit. Lors d’interviews, elle réfute que ses images soient des autoportraits. C’est toujours son corps qu’elle représente, mais c’est un corps universel. Vêtue de noir, Helena Almeida intègre dans ses photos des éléments de son atelier. Elle prend des positions qu’elle a minutieusement chorégraphiées afin de créer des compositions complexes, souvent organisées en série. En 1969, pour la première fois, Helena Almeida se fait photographier par son mari, l‘architecte Artur Rosa, dorénavant lié à son œuvre en tant qu’auteur du registre photographique sous-jacent à cette forme médiatisée d’auto-représentation, qui devient dès lors une caractéristique de son travail.

Vêtue de noir, Helena Almeida intègre dans ses photos des éléments de son atelier. Elle prend des positions qu’elle a minutieusement chorégraphiées afin de créer des compositions complexes, souvent organisées en série. En 1969, pour la première fois, Helena Almeida se fait photographier par son mari, l‘architecte Artur Rosa, dorénavant lié à son œuvre en tant qu’auteur du registre photographique sous-jacent à cette forme médiatisée d’auto-représentation, qui devient dès lors une caractéristique de son travail. Contrairement à d’autres artistes contemporains qui ont recours à l’autoportrait et à l’auto-représentation pour mettre en scène des personnages grâce à des décors et des poses élaborées – comme, par exemple, Cindy Sherman –, ici, le point de départ est toujours le corps de l’artiste. À travers la photographie, Helena Almeida crée une forte relation entre la représentation (l’acte de peindre ou de dessiner) et la présentation (de son propre corps en tant que « support » de cet acte). « Le corps concret et physique de l’artiste sera constamment égaré, défiguré, occulté par la tâche qui tantôt le prolonge, tantôt le recouvre, qui entre ou sort (vers ou depuis) l’intérieur de ce corps. »

Contrairement à d’autres artistes contemporains qui ont recours à l’autoportrait et à l’auto-représentation pour mettre en scène des personnages grâce à des décors et des poses élaborées – comme, par exemple, Cindy Sherman –, ici, le point de départ est toujours le corps de l’artiste. À travers la photographie, Helena Almeida crée une forte relation entre la représentation (l’acte de peindre ou de dessiner) et la présentation (de son propre corps en tant que « support » de cet acte). « Le corps concret et physique de l’artiste sera constamment égaré, défiguré, occulté par la tâche qui tantôt le prolonge, tantôt le recouvre, qui entre ou sort (vers ou depuis) l’intérieur de ce corps. »