L’événement s'est tenu en français, avec traduction anglaise simultanée.

Performance de l’artiste Michelangelo Pistoletto

Discussion animée par Carolyn Christov-Bakargiev

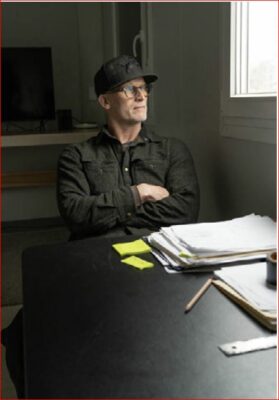

Direction artistique et curatoriale : Paul Olivennes

Commissaire associée : Laura Salas Redondo

Présentée en collaboration avec : Magma Journal

Éditorial : Paul Olivennes, Boris Bergmann

Scénographie : Matière Noire

Avec le soutien de Galleria Continua

- Metrocubo d’infinito, avec Michelangelo Pistoletto

suivie d’une discussion avec Carolyn Christov-Bakargiev

À l’occasion de l’exposition « Arte Povera », la Bourse de Commerce et Magma Journal présentent une performance exceptionnelle de l’artiste italien Michelangelo Pistoletto.

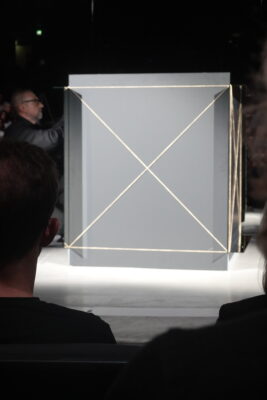

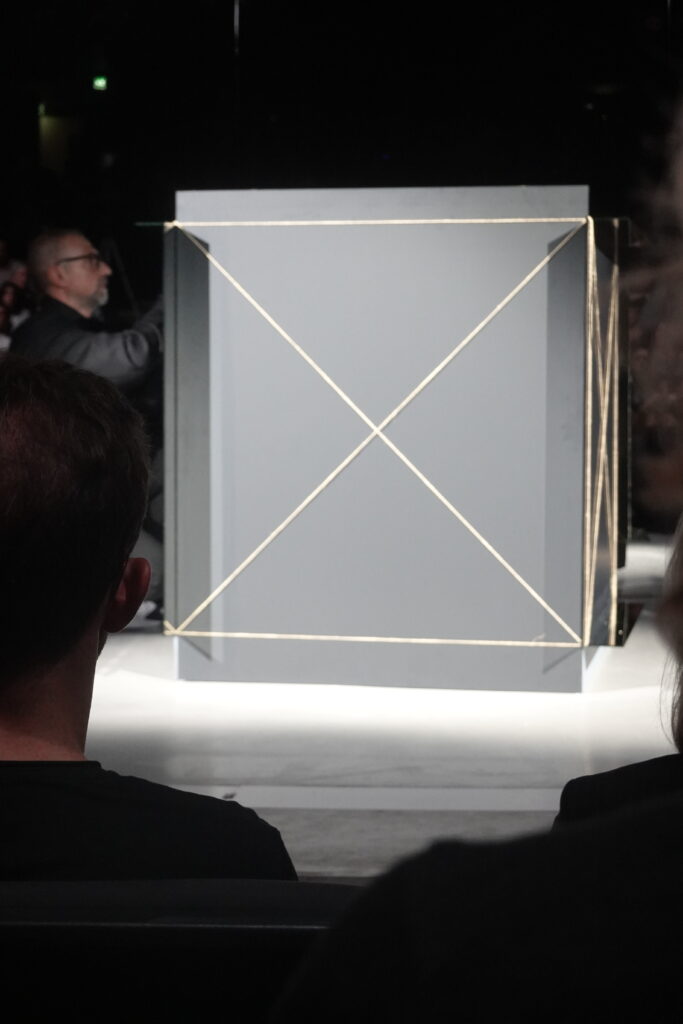

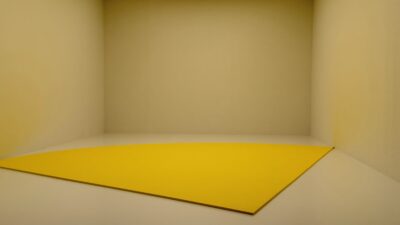

Figure centrale de la création contemporaine depuis les années 1960 et de la naissance du mouvement « Arte Povera », Michelangelo Pistoletto est célèbre pour ses tableaux miroirs. Dans l’Auditorium de la Bourse de Commerce, l’artiste propose une performance inédite autour de l’œuvre Metrocubo d’infinito (Mètre cube d’infini), présentée dans l’exposition en Galerie 3 et qui appartient aux Oggetti in meno (Objets en moins), œuvres exposées dans son atelier entre décembre 1965 et janvier 1966.

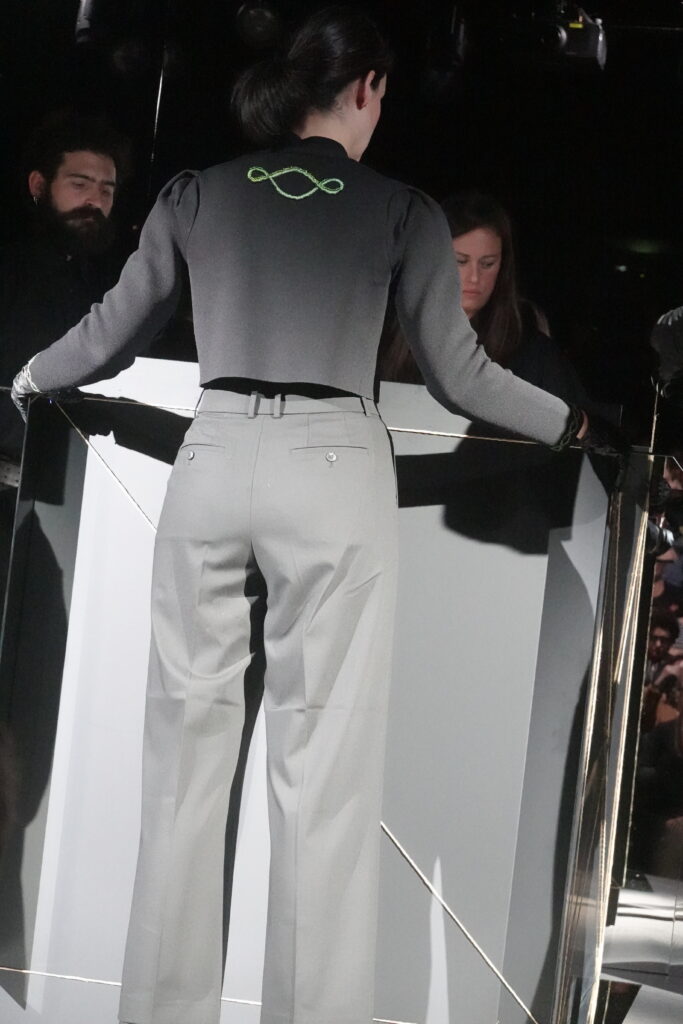

Dans un écrin à l’apparence banale et aux proportions dérisoires — un mètre cube symbolique — réside pourtant l’étendue infinité. Sculpture neutre de six miroirs ficelés et tournés vers l’intérieur, dont on ne peut qu’imaginer les infinis reflets, Metrocubo d’Infinito concentre les préoccupations de Michelangelo Pistoletto sur les potentialités physiques du miroir et ses allusions mystiques. C’est dans un ballet, de mouvements, avec des assistants très élégants, de noir ou de gris vêtus, gantés de noirs, que la performance se prépare minutieusement.

Après l’exécution de la performance, Pistoletto salue le public, qui l’ovationne.

La performance est suivie d’un échange entre Michelangelo Pistoletto et Carolyn Christov-Bakargiev, commissaire de l’exposition.

Michelangelo Pistoletto (né en 1933 à Bielle) se fait remarquer dès le début des années 1960 par la série des Quadri specchianti (tableaux miroirs). En appliquant des images obtenues par report photographique sur des plaques d’acier inox polies, l’artiste inclut le spectateur et l’environnement dans l’œuvre d’art. À la fin de la décennie, les installations de Michelangelo Pistoletto en matériaux pauvres l’imposent comme une figure majeure de l’Arte Povera. Dans les années 1990, ses actions au sein du tissu urbain et social avec la Fondation Cittadellarte et l’université des Idées de Biella accentuent la dimension politique de son œuvre. En 2003, il reçoit le Lion d’or pour l’ensemble de sa carrière à la Biennale de Venise.

Michelangelo Pistoletto (né en 1933 à Bielle) se fait remarquer dès le début des années 1960 par la série des Quadri specchianti (tableaux miroirs). En appliquant des images obtenues par report photographique sur des plaques d’acier inox polies, l’artiste inclut le spectateur et l’environnement dans l’œuvre d’art. À la fin de la décennie, les installations de Michelangelo Pistoletto en matériaux pauvres l’imposent comme une figure majeure de l’Arte Povera. Dans les années 1990, ses actions au sein du tissu urbain et social avec la Fondation Cittadellarte et l’université des Idées de Biella accentuent la dimension politique de son œuvre. En 2003, il reçoit le Lion d’or pour l’ensemble de sa carrière à la Biennale de Venise.

Carolyn Christov-Bakargiev (née en 1957 aux Etats-Unis) est une historienne de l’art, commissaire d’exposition et directrice de musée. Spécialiste de l’Arte Povera, elle a publié une monographie de référence sur le courant (Londres, Phaidon Press, 1999) et des essais et études sur ses artistes. Carolyn Christov-Bakargiev a été commissaire pour la Capitale culturelle européenne d’Anvers (1993) et pour la Villa Médicis, Rome (1998-2000), conservatrice en chef au MoMA/P.S.1, New York (1999-2001), directrice artistique de la 13e édition de la dOCUMENTA à Kassel, directrice du Castello di Rivoli, Turin de 2016 à 2023. En 2019, elle a reçu le Prix Audrey Irmas pour l’excellence en conservation.

Carolyn Christov-Bakargiev (née en 1957 aux Etats-Unis) est une historienne de l’art, commissaire d’exposition et directrice de musée. Spécialiste de l’Arte Povera, elle a publié une monographie de référence sur le courant (Londres, Phaidon Press, 1999) et des essais et études sur ses artistes. Carolyn Christov-Bakargiev a été commissaire pour la Capitale culturelle européenne d’Anvers (1993) et pour la Villa Médicis, Rome (1998-2000), conservatrice en chef au MoMA/P.S.1, New York (1999-2001), directrice artistique de la 13e édition de la dOCUMENTA à Kassel, directrice du Castello di Rivoli, Turin de 2016 à 2023. En 2019, elle a reçu le Prix Audrey Irmas pour l’excellence en conservation.

Magma est une plateforme artistique fondée par Paul Olivennes en 2022, réunissant chaque année dans une publication inédite des plasticiens, photographes, écrivains, réalisateurs, sculpteurs, architectes et designers du monde entier. Conçu comme un forum d’expression artistique destiné aux artistes, proposant des œuvres originales et des formats nouveaux chaque année, Magma intervient également auprès des institutions et des artistes dans la réalisation de collaborations, conférences, performances, expositions, et documentaires.

Biographie

Michelangelo Pistoletto (né en 1933 à Biella, au Piémont) est un artiste contemporain, peintre et sculpteur italien. Connu à partir des années 1960, il rejoint le mouvement Arte Povera (à partir de 1967).

Michelangelo Pistoletto (né en 1933 à Biella, au Piémont) est un artiste contemporain, peintre et sculpteur italien. Connu à partir des années 1960, il rejoint le mouvement Arte Povera (à partir de 1967).

Michelangelo Pistoletto débute en 1947 en tant qu’apprenti dans l’atelier de son père, restaurateur de tableaux. Il collabore avec lui jusqu’en 1958 tout en fréquentant l’école de graphisme publicitaire dirigée par Armando Testa (it). À partir de ce moment-là naît son activité créative dans l’art de la peinture qui s’exprime aussi par les nombreux autoportraits sur des toiles préparées avec apprêt métallique et par la suite sur des surfaces en acier, lustré miroir.

Michelangelo Pistoletto :

« Le rôle du musée est de donner une conscience à la société »

En 1959 il participe à la Biennale di San Marino et l’année suivante il expose à la Galleria Galantayar de Turin.

Au début des années 1960, Pistoletto commence à réaliser des œuvres peintes figuratives et des autoportraits sur un fond monochrome métallique. Par la suite il combine peinture et photographie en utilisant des techniques de collage sur des arrière-plans réfléchissants. Finalement, il se convertit à l’impression photoréaliste de scènes sur des plaques d’acier polis pour rendre une haute finition en utilisant la sérigraphie, qui fond presque complètement l’observateur1.

La Galerie Ileana Sonnabend le met alors au contact du public international.

En 1965/1966, Pistoletto produit la série des œuvres Oggetti meno (« les objets en moins »), qui appartient à ses premières œuvres sculpturales.

En 1966, Pistoletto réalise sa première exposition aux États-Unis, au Walker Art Center de Minneapolis.

En 1967, son travail remporte le premier prix de la Biennale de São Paulo et la même année il commence à mettre l’accent sur la performance, l’art vidéo, et le théâtre. Il fonde un groupe d’art action appelé « Groupe de Zoo » qui donne plusieurs spectacles entre 1968 et 1970 dans le studio, les bâtiments publics ou dans les rues de Turin ou d’autres grandes villes, l’objectif étant d’afficher l’unité de l’art et de la vie quotidienne2.

Il est exposé par la Simon Lee Gallery de Londres et le Luhring Augustine Gallery de New York. Il est également représenté par la Galerieofmarseille, Marseille, France. En 2005, il expose aux côtés d’Agnès Varda et d’Éric Sandillon.

En 2007, Michelangelo Pistoletto reçoit le prix Wolf en art, en 2013, le prix Praemium Imperiale en peinture, et en 2018 le prix Haftmann.

En 2009, Salvatore Garau et Michelangelo Pistolettoont exposé ensemble à l’exposition Di tanto mare. Salvatore Garau – Michelangelo Pistoletto

Arte Povera

Arte Povera

Michelangelo Pistoletto commence à peindre sur les miroirs en 1962, reliant la peinture avec les réalités sans cesse changeantes sources de son inspiration. À la fin des années 1960 il commence à réaliser des moulages à partir de chiffons en innovant dans l’« art statuaire classique » omniprésent en Italie. L’art d’utiliser les « matériaux pauvres » est l’un des aspects de la définition de

l’Arte Povera (« Art pauvre »)…

En 1967 avec Muretto di stracci (« petit mur en chiffons »), Pistoletto réalise une tapisserie exotique, un opulent mélange de briques et de chutes de tissu. Pistoletto, qui a commencé sous l’influence américaine du « post-Pop art » et du photoréalisme est bientôt répertorié dans les catalogues par les galeristes et critiques comme un important représentant de la tendance nouvelle de l’Arte Povera italienne.

Sur toile de fond des émeutes estudiantines de 1968, Pistoletto retire sa participation à la Biennale de Venise. Dans les années suivantes, il compose avec les idées conceptuelles qu’il présente dans le livre L’uomo nero « L’homme noir » (1970).

En 1974, il se retire presque complètement de la scène artistique : il devient moniteur de ski et passe le plus clair de son temps dans les montagnes de San Sicario. (allusion lors de sa performance par

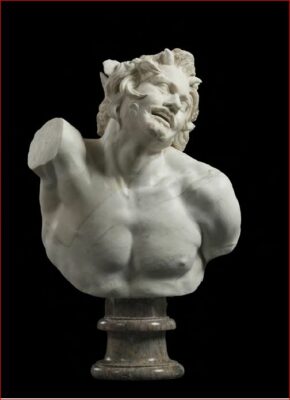

À la fin des années 1970, il produit des sculptures, têtes et torses à l’aide de polyuréthane et de marbre qui lui procurent des commandes d’artefacts antiques ; il projette aussi des objets pour les décors théâtraux aux États-Unis (Athens, Atlanta et San Francisco).

Au début des années 1980, il présente des œuvres de théâtre, comme Anno Uno (« An un ») (1981) au Teatro Quirino à Rome.

Depuis 1990, Pistoletto vit et travaille à Turin.

Cittadellarte – Fondazione Pistoletto

En 1994, Michelangelo Pistoletto a proclamé son programme Progetto Arte, dont l’objectif était l’unification économique créatrice et sociale de toutes les parties de l’existence humaine ; dans un sens plus précis, la combinaison systématique de toutes les réalisations et les connaissances de la civilisation des aspects de l’art (fashion, théâtre, design…).

En 1996, il fonde la ville d’art Cittadellarte – Fondazione Pistoletto dans une usine de textile désaffectée près de Biella, comme centre et « laboratoire » soutenant des recherches sur les ressources créatives et produisant des possibilités et des idées innovantes.

La Cittadellarte est divisée en différentes Uffici (bureaux) : travail, éducation, communication, art, nutrition, politique, spiritualité et économie. Bien qu’il soit conçu comme un système fermé, la transparence vers le monde extérieur est un aspect important de la Cittadellarte6.

Art Basel Paris 2024

Je le retrouve dans sa galerie face, dans et devant son miroir

A suivre

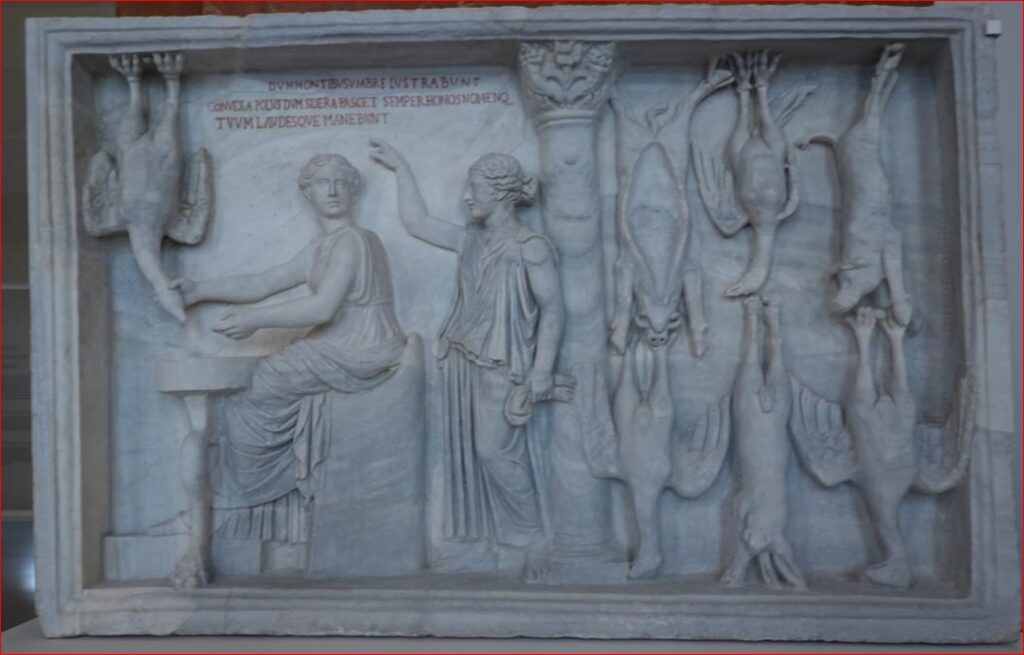

L’enfilade qui suit est aujourd’hui composée de cinq salles axées vers le sud et la Seine. Elle constitue un des espaces historiques important du Louvre, tout

L’enfilade qui suit est aujourd’hui composée de cinq salles axées vers le sud et la Seine. Elle constitue un des espaces historiques important du Louvre, tout

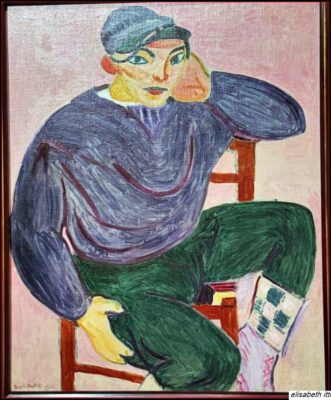

C’est une toute jeune fille qui est figurée, le regard porté vers le haut, la tête

C’est une toute jeune fille qui est figurée, le regard porté vers le haut, la tête

Le résultat est une étude intensément physique et corporelle qui porte sur chaque élément du jeu, des exercices aux rituels d’avant-match en passant par les moments d’impact et leurs replays diffusés au ralenti.

Le résultat est une étude intensément physique et corporelle qui porte sur chaque élément du jeu, des exercices aux rituels d’avant-match en passant par les moments d’impact et leurs replays diffusés au ralenti. vit et travaille aujourd’hui à New York. Artiste polymorphe, sa pratique englobe le film, la performance, la sculpture et le dessin.

vit et travaille aujourd’hui à New York. Artiste polymorphe, sa pratique englobe le film, la performance, la sculpture et le dessin.

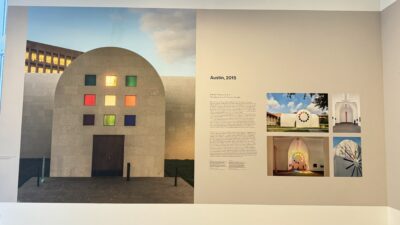

Les oeuvres exposées couvrent le large éventail des supports utilisés par l’artiste – de la peinture à la sculpture en passant par les oeuvres sur papier, le collage et la photographie. Parmi les oeuvres phares de l’exposition figurent des peintures de jeunesse telles que Tableau Vert (1952, collection Art Institute of Chicago) premier monochrome réalisé après la visite d’Ellsworth Kelly à Giverny,

Les oeuvres exposées couvrent le large éventail des supports utilisés par l’artiste – de la peinture à la sculpture en passant par les oeuvres sur papier, le collage et la photographie. Parmi les oeuvres phares de l’exposition figurent des peintures de jeunesse telles que Tableau Vert (1952, collection Art Institute of Chicago) premier monochrome réalisé après la visite d’Ellsworth Kelly à Giverny, ou Painting in Three Panels (1956, collection Glenstone Museum), un exemple-clé de l’engagement du peintre vis-à-vis de l’architecture. Ces travaux précoces sont exposés en amont de réalisations issues des séries désormais canoniques Chatham et Spectrum.

ou Painting in Three Panels (1956, collection Glenstone Museum), un exemple-clé de l’engagement du peintre vis-à-vis de l’architecture. Ces travaux précoces sont exposés en amont de réalisations issues des séries désormais canoniques Chatham et Spectrum.

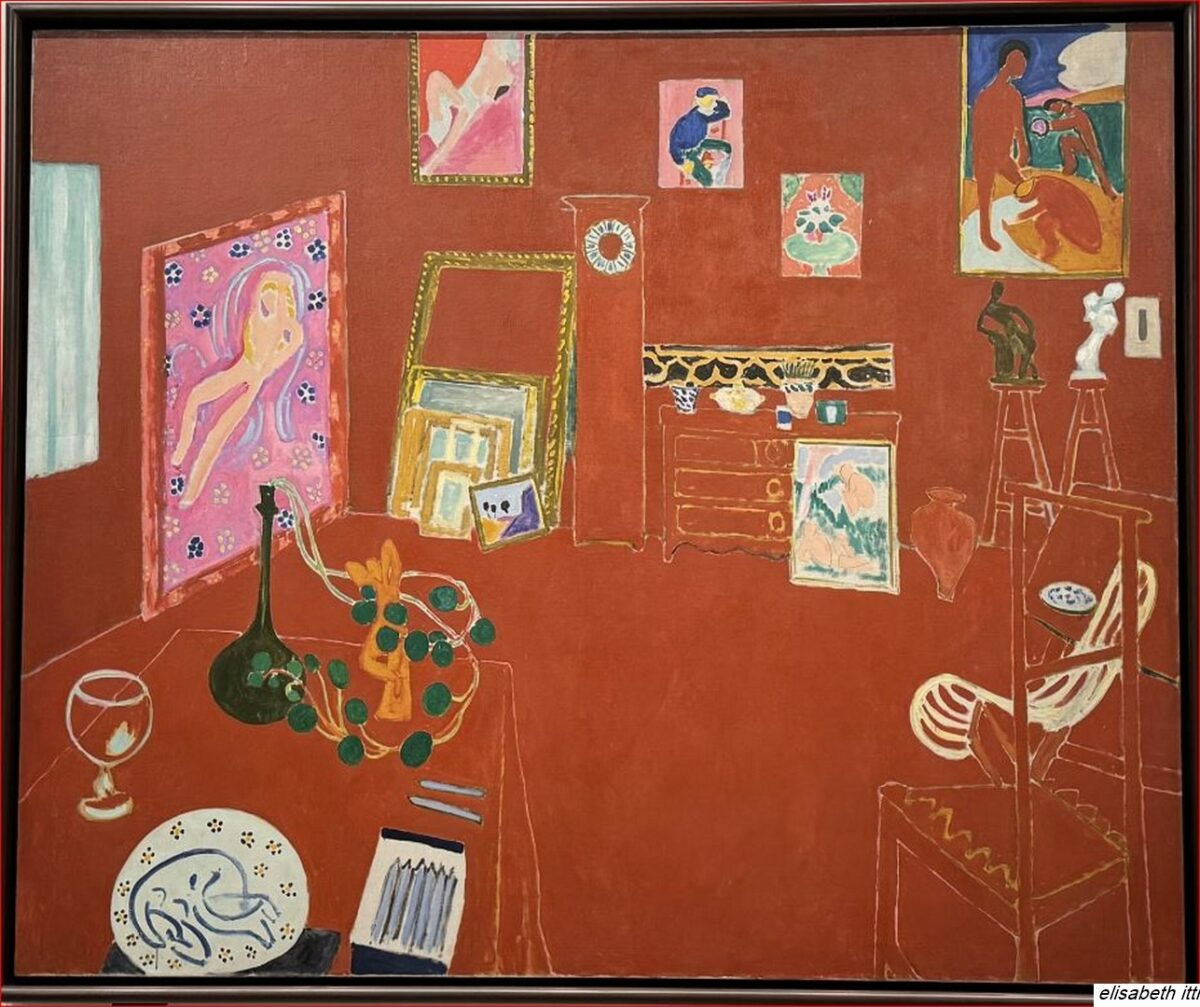

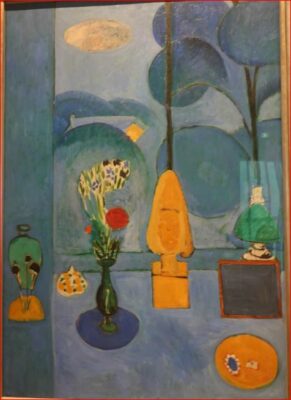

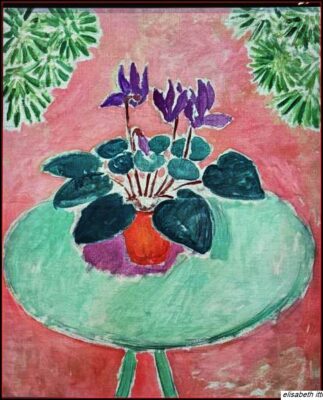

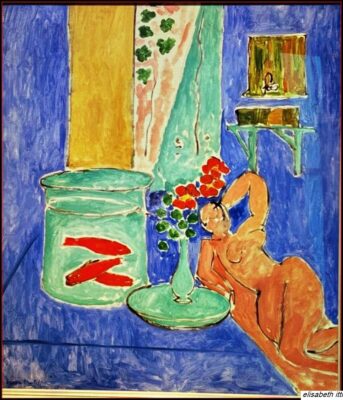

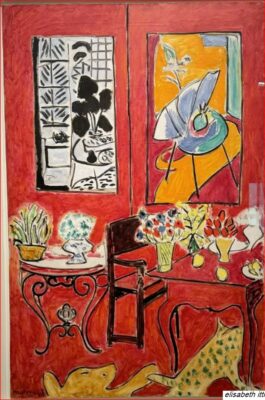

L’exposition comprend également des œuvres étroitement liées à L’Atelier rouge, tels La Fenêtre bleue (1913) du MoMA et Grand Intérieur rouge (1948) du Mnam/Centre Pompidou, permettant de restituer le parcours complexe du tableau de Matisse et le contexte de son acquisition par le MoMA. Une riche sélection de documents d’archive et de photographies, dont beaucoup n’ont jamais été publiés ou exposés, éclairent l’histoire de l’oeuvre. Enfin, un film présentera les découvertes les plus récentes sur le processus d’exécution du tableau.

L’exposition comprend également des œuvres étroitement liées à L’Atelier rouge, tels La Fenêtre bleue (1913) du MoMA et Grand Intérieur rouge (1948) du Mnam/Centre Pompidou, permettant de restituer le parcours complexe du tableau de Matisse et le contexte de son acquisition par le MoMA. Une riche sélection de documents d’archive et de photographies, dont beaucoup n’ont jamais été publiés ou exposés, éclairent l’histoire de l’oeuvre. Enfin, un film présentera les découvertes les plus récentes sur le processus d’exécution du tableau.

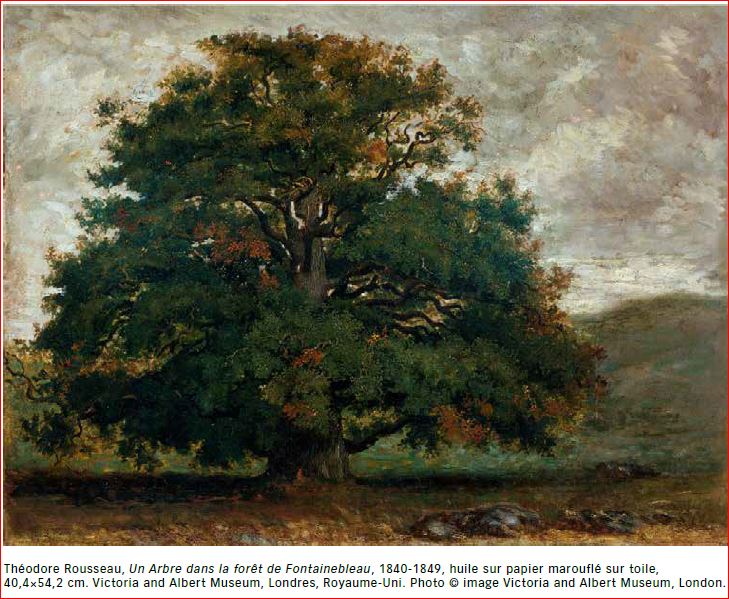

Le parcours de l’exposition suit le fil de la carrière de cet artiste singulier qui s’est toujours positionné à rebours de ses contemporains. La première section évoque son renoncement à la voie académique notamment par le refus d’effectuer le traditionnel voyage en Italie pour parfaire son apprentissage. Rousseau souhaite en effet peindre la nature pour elle-même et non comme décor pour des scènes mythologiques. Il préfère sillonner la France comme en témoignent ses oeuvres de jeunesse : Paysage d’Auvergne, 1830 (musée du Louvre) ; Village en Normandie, 1833 (Fondation Custodia, Collection Frits Lugt) ; Le Mont-Blanc, vu de la Faucille. Effet de tempête, 1834 (Ny Carlsberg Glyptotek, Copenhague). Il rapporte de ses voyages de nombreuses études qui montrent son observation attentive du visible : études de troncs, rochers, sous-bois, marais…

Le parcours de l’exposition suit le fil de la carrière de cet artiste singulier qui s’est toujours positionné à rebours de ses contemporains. La première section évoque son renoncement à la voie académique notamment par le refus d’effectuer le traditionnel voyage en Italie pour parfaire son apprentissage. Rousseau souhaite en effet peindre la nature pour elle-même et non comme décor pour des scènes mythologiques. Il préfère sillonner la France comme en témoignent ses oeuvres de jeunesse : Paysage d’Auvergne, 1830 (musée du Louvre) ; Village en Normandie, 1833 (Fondation Custodia, Collection Frits Lugt) ; Le Mont-Blanc, vu de la Faucille. Effet de tempête, 1834 (Ny Carlsberg Glyptotek, Copenhague). Il rapporte de ses voyages de nombreuses études qui montrent son observation attentive du visible : études de troncs, rochers, sous-bois, marais…

Millet et Rousseau

Millet et Rousseau En parallèle, une conscience aigüe de la mise en danger des forêts se développe chez les artistes, les critiques et les écrivains dans un contexte d’industrialisation croissante. Les peintres sont les témoins de coupes massives d’arbres et s’en font l’écho. Rousseau souhaite dénoncer ces « crimes » à travers ses oeuvres. Il choisit notamment un titre qui frappe les esprits en reprenant l’épisode biblique du Massacre des innocents,1847 (Collection Mesdag, Pays-Bas)

En parallèle, une conscience aigüe de la mise en danger des forêts se développe chez les artistes, les critiques et les écrivains dans un contexte d’industrialisation croissante. Les peintres sont les témoins de coupes massives d’arbres et s’en font l’écho. Rousseau souhaite dénoncer ces « crimes » à travers ses oeuvres. Il choisit notamment un titre qui frappe les esprits en reprenant l’épisode biblique du Massacre des innocents,1847 (Collection Mesdag, Pays-Bas) qui représente une scène d’abattage d’arbres en forêt. En 1852, Rousseau se fait le porte-voix de la forêt au nom de tous les artistes qui la peignent et écrit au comte de Morny, ministre de l’Intérieur de l’époque. Son combat trouve sa résolution dans la création, en 1853, de la première réserve naturelle au monde, sous le nom de «réserve artistique», officialisée en 1861. En fin de parcours, une frise chronologique retrace l’histoire de la forêt de Fontainebleau et de sa sauvegarde du début du XIXe siècle jusqu’à aujourd’hui, rappelant l’apport décisif de Rousseau, au nom de l’art, dans l’émergence d’une conscience écologique.

qui représente une scène d’abattage d’arbres en forêt. En 1852, Rousseau se fait le porte-voix de la forêt au nom de tous les artistes qui la peignent et écrit au comte de Morny, ministre de l’Intérieur de l’époque. Son combat trouve sa résolution dans la création, en 1853, de la première réserve naturelle au monde, sous le nom de «réserve artistique», officialisée en 1861. En fin de parcours, une frise chronologique retrace l’histoire de la forêt de Fontainebleau et de sa sauvegarde du début du XIXe siècle jusqu’à aujourd’hui, rappelant l’apport décisif de Rousseau, au nom de l’art, dans l’émergence d’une conscience écologique.

L’expérience des spectateurs est également minutieusement pensée, du placement des caméras et des séquences filmées par des drones aux plateformes de diffusion en ligne, en passant par la configuration et les sensations procurées par un stade.

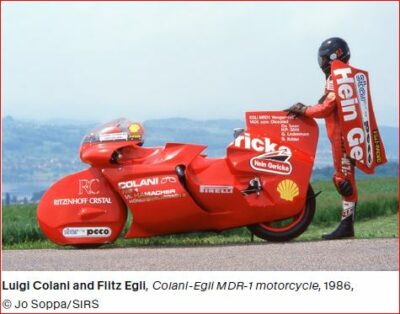

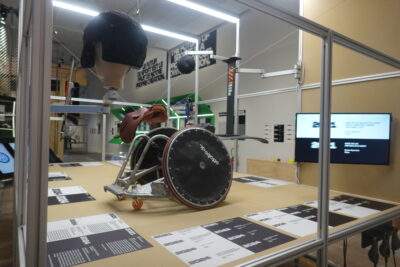

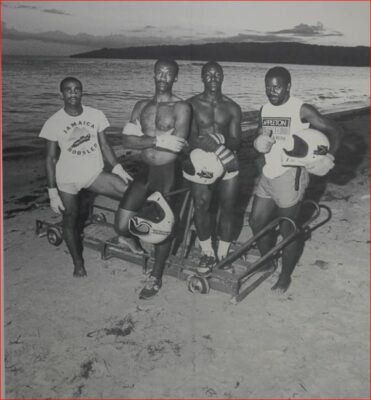

L’expérience des spectateurs est également minutieusement pensée, du placement des caméras et des séquences filmées par des drones aux plateformes de diffusion en ligne, en passant par la configuration et les sensations procurées par un stade. S’ouvrant sur une représentation classique de l’athlète (le Discobole) et sur la notion de superhéros ou de super-athlète, l’exposition couvre un riche ensemble de sujets illustrant la relation synergique entre le sport et le design. Les objets présentés vont de l’architecture des stades (Temporary Autonomous Zone, Didier Faustino, 2004/2023) aux symboles de l’impact social et

S’ouvrant sur une représentation classique de l’athlète (le Discobole) et sur la notion de superhéros ou de super-athlète, l’exposition couvre un riche ensemble de sujets illustrant la relation synergique entre le sport et le design. Les objets présentés vont de l’architecture des stades (Temporary Autonomous Zone, Didier Faustino, 2004/2023) aux symboles de l’impact social et (Atlas le robot humanoïde, Boston Dynamics, 2018), les impératifs environnementaux (Gravel Lugged Frame Build Kit, Bamboo Bicycle Club, 2012), l’impression 3D (1827 F BIONIC biathlon rifle, Anschütz, 2022), la production d’équipements ultra-personnalisés (ensemble Versa Foot + Moto Knee Prosthetic Leg, Mike Schulz), l’e-sport (g.Nautilus RESEARCH (casque EEG utilisé pour les interfaces cerveau-ordinateur), g.tec medical engineering GmbH, 2017), le dopage technologique (Speedo LZR Racer fastskin racer back swimsuit, Speedo and Mectex in collaboration with NASA, 2008), l’entraînement (aiScout, ai.io, 2023), et bien d’autres sujets.

(Atlas le robot humanoïde, Boston Dynamics, 2018), les impératifs environnementaux (Gravel Lugged Frame Build Kit, Bamboo Bicycle Club, 2012), l’impression 3D (1827 F BIONIC biathlon rifle, Anschütz, 2022), la production d’équipements ultra-personnalisés (ensemble Versa Foot + Moto Knee Prosthetic Leg, Mike Schulz), l’e-sport (g.Nautilus RESEARCH (casque EEG utilisé pour les interfaces cerveau-ordinateur), g.tec medical engineering GmbH, 2017), le dopage technologique (Speedo LZR Racer fastskin racer back swimsuit, Speedo and Mectex in collaboration with NASA, 2008), l’entraînement (aiScout, ai.io, 2023), et bien d’autres sujets.

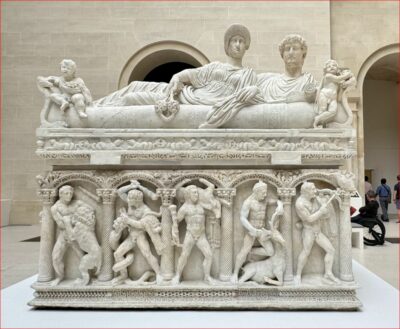

À la fois lieu de vie, de création et de présentation de son travail, cet atelier est conçu par l’artiste comme une oeuvre en soi et légué à sa mort à l’État français. Cet ensemble exceptionnel forme la matrice de l’exposition, complété de prêts majeurs de collections internationales.

À la fois lieu de vie, de création et de présentation de son travail, cet atelier est conçu par l’artiste comme une oeuvre en soi et légué à sa mort à l’État français. Cet ensemble exceptionnel forme la matrice de l’exposition, complété de prêts majeurs de collections internationales.

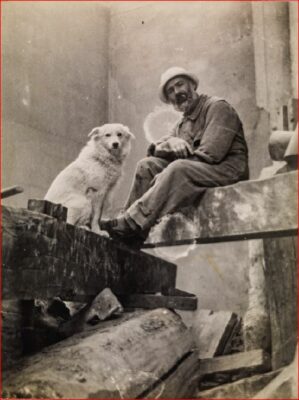

« Constantin Brancusi habite un atelier de pierre dans l’impasse Ronsin, rue de Vaugirard.

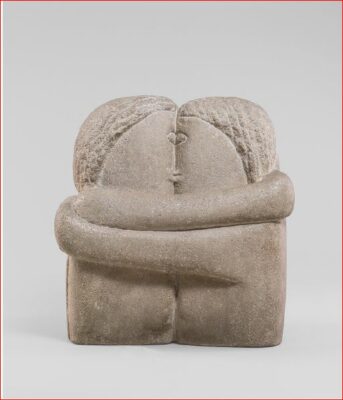

« Constantin Brancusi habite un atelier de pierre dans l’impasse Ronsin, rue de Vaugirard. La puissante figure du maître fait office de repoussoir pour le jeune sculpteur. En 1907-1908, trois oeuvres majeures, Le Baiser, La Sagesse de la Terre et La Prière, montrent sa volonté de trouver sa propre voie. Brancusi rompt avec le modelage pour privilégier la taille directe.

La puissante figure du maître fait office de repoussoir pour le jeune sculpteur. En 1907-1908, trois oeuvres majeures, Le Baiser, La Sagesse de la Terre et La Prière, montrent sa volonté de trouver sa propre voie. Brancusi rompt avec le modelage pour privilégier la taille directe.

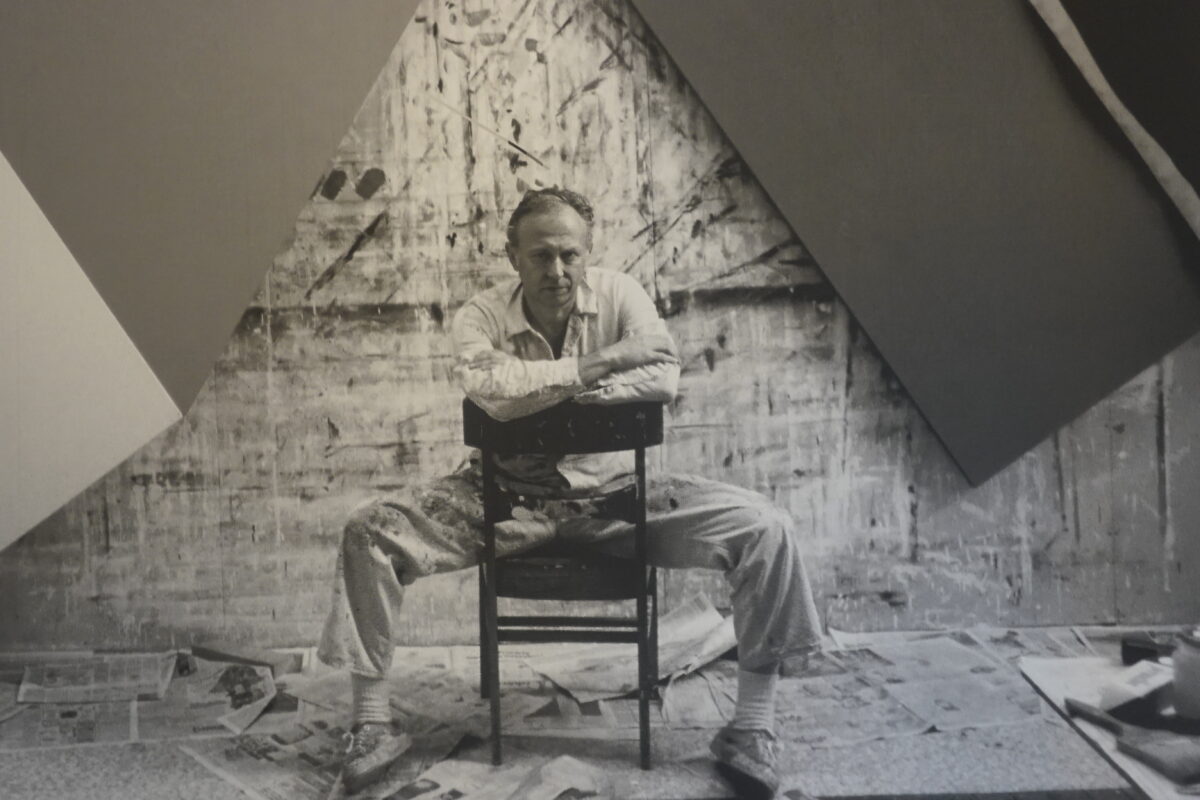

Dans ses photographies, l’artiste se met lui-même en scène au travail, taillant, sciant ou modelant. Après la Seconde Guerre mondiale, s’il arrête quasiment de sculpter, il déplace, regroupe et combine sans cesse ses oeuvres. Quand une oeuvre est vendue, il la remplace par son tirage en plâtre ou en bronze pour conserver l’unité de l’ensemble. C’est à l’intérieur de ce lieu, à la fois musée de sa création et oeuvre en soi, que Brancusi impose sa vision d’un environnement total. À son décès en 1957, Brancusi lègue à l’État français son atelier, à charge pour celui-ci de le reconstituer. L’ensemble est installé d’abord de manière partielle au Palais de Tokyo puis intégralement au Centre Pompidou. L’un des quatre espaces de l’atelier, celui avec les outils, est reconstitué au coeur de l’exposition. (ci-dessus)

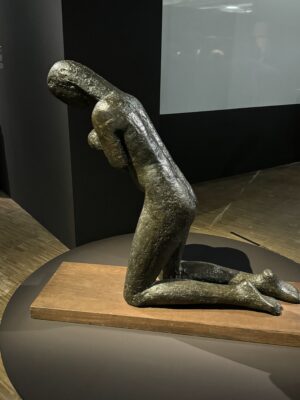

Dans ses photographies, l’artiste se met lui-même en scène au travail, taillant, sciant ou modelant. Après la Seconde Guerre mondiale, s’il arrête quasiment de sculpter, il déplace, regroupe et combine sans cesse ses oeuvres. Quand une oeuvre est vendue, il la remplace par son tirage en plâtre ou en bronze pour conserver l’unité de l’ensemble. C’est à l’intérieur de ce lieu, à la fois musée de sa création et oeuvre en soi, que Brancusi impose sa vision d’un environnement total. À son décès en 1957, Brancusi lègue à l’État français son atelier, à charge pour celui-ci de le reconstituer. L’ensemble est installé d’abord de manière partielle au Palais de Tokyo puis intégralement au Centre Pompidou. L’un des quatre espaces de l’atelier, celui avec les outils, est reconstitué au coeur de l’exposition. (ci-dessus) Chez Brancusi, la simplification des formes et la suppression des détails sont paradoxalement sources d’ambiguïté. Dès 1909, l’artiste entame une réflexion sur le motif du torse féminin.

Chez Brancusi, la simplification des formes et la suppression des détails sont paradoxalement sources d’ambiguïté. Dès 1909, l’artiste entame une réflexion sur le motif du torse féminin.

Chacune se distingue par quelques signes élémentaires : yeux en amandes, chignon, bouclettes… Travaillant sans modèle, préférant reconstruire la figure de mémoire, Brancusi pose à travers ses portraits la question de la ressemblance et de la représentation.

Chacune se distingue par quelques signes élémentaires : yeux en amandes, chignon, bouclettes… Travaillant sans modèle, préférant reconstruire la figure de mémoire, Brancusi pose à travers ses portraits la question de la ressemblance et de la représentation. Le motif de l’oiseau, qui comporte plus de trente variantes en marbre, bronze et plâtre, occupe Brancusi pendant trois décennies. Initiées en 1910, les Maïastras au corps bombé, cou allongé et bec grand ouvert font référence à un oiseau fabuleux des contes populaires roumains.

Le motif de l’oiseau, qui comporte plus de trente variantes en marbre, bronze et plâtre, occupe Brancusi pendant trois décennies. Initiées en 1910, les Maïastras au corps bombé, cou allongé et bec grand ouvert font référence à un oiseau fabuleux des contes populaires roumains. Vers 1930, le maharajah d’Indore lui commande deux Oiseaux pour un temple en Inde qui restera à l’état de projet. Ce caractère sacré, transcendant, transparaît dans le sous-titre de l’exemplaire exposé à New York en 1933 :

Vers 1930, le maharajah d’Indore lui commande deux Oiseaux pour un temple en Inde qui restera à l’état de projet. Ce caractère sacré, transcendant, transparaît dans le sous-titre de l’exemplaire exposé à New York en 1933 :

Brancusi a toujours nourri l’espoir de réaliser des oeuvres monumentales, comme en témoigne la reprise inlassable du motif du Baiser, stylisé et développé à l’échelle architecturale, sous forme de colonne et de porte. Une première occasion s’offre à lui en 1926, quand il plante sa Colonne sans fin dans le jardin de son ami Edward Steichen à Voulangis.

Brancusi a toujours nourri l’espoir de réaliser des oeuvres monumentales, comme en témoigne la reprise inlassable du motif du Baiser, stylisé et développé à l’échelle architecturale, sous forme de colonne et de porte. Une première occasion s’offre à lui en 1926, quand il plante sa Colonne sans fin dans le jardin de son ami Edward Steichen à Voulangis.