Anne-Marie Maes devant les colonnes de Winogradsky

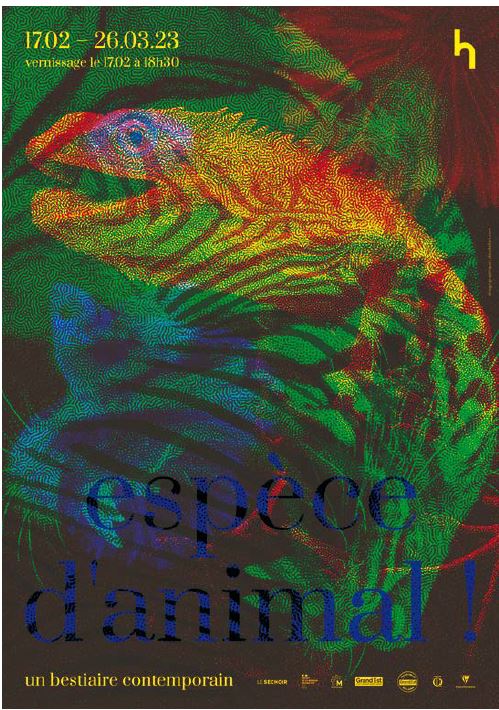

Du 17.02 au 30.04.2023 à la Kunsthalle de Mulhouse

Commissariat : Sandrine Wymann directrice de la Kunsthalle

L’exposition est réalisée avec le soutien de DMC.

« Nous sommes contaminés par nos rencontres : elles changent ce que nous sommes pendant que nous ouvrons la voie à d’autres. Comme la contamination modifie les projets de mondes en chantier, des mondes mutuels ainsi que des nouvelles directions peuvent émerger. »

Anna Lowenhaupt Tsing, « Le champignon de la fin du monde ».

L’artiste

Comment définir Anne Marie Maes ? C’est une artiste multidisciplinaire qui vit et travaille à Bruxelles. Elle se présente comme apicultrice, mais elle combine, les sciences avec l’art, c’est une poétesse magicienne. C’est également une oratrice, intarissable, multilingue, qui saute du français à l’anglais et au latin, du fait de ses connaissances étendues en sciences, en jardinage, ingénierie, fabriquante des métiers à tisser, d’un alambic pour parfum, et j’en oublie. C’est une artiste que l’on peut rattacher au genre art et science.

Comment définir Anne Marie Maes ? C’est une artiste multidisciplinaire qui vit et travaille à Bruxelles. Elle se présente comme apicultrice, mais elle combine, les sciences avec l’art, c’est une poétesse magicienne. C’est également une oratrice, intarissable, multilingue, qui saute du français à l’anglais et au latin, du fait de ses connaissances étendues en sciences, en jardinage, ingénierie, fabriquante des métiers à tisser, d’un alambic pour parfum, et j’en oublie. C’est une artiste que l’on peut rattacher au genre art et science.

L’histoire qu’écrit Anne Marie Maes est celle d’un monde vivant en constante transformation. Elle use de ce principe dans l’élaboration de son propre travail et certaines de ses œuvres sont entièrement basées sur des phénomènes d’évolution. Elles fermentent, poussent, se reproduisent, se décomposent… Il n’est pas rare de croiser dans ses expositions des distillations dans des alambics, des cultures bactériennes ou microbiennes dans des aquariums. Les organismes vivants sont en quelque sorte ses partenaires privilégiés, elle engage avec eux des collaborations multiples et renouvelées. C’est bien sous le signe de la collaboration, qui passe toujours et d’abord par la rencontre, qu’Anne Marie Maes est venue à Mulhouse.

L’histoire qu’écrit Anne Marie Maes est celle d’un monde vivant en constante transformation. Elle use de ce principe dans l’élaboration de son propre travail et certaines de ses œuvres sont entièrement basées sur des phénomènes d’évolution. Elles fermentent, poussent, se reproduisent, se décomposent… Il n’est pas rare de croiser dans ses expositions des distillations dans des alambics, des cultures bactériennes ou microbiennes dans des aquariums. Les organismes vivants sont en quelque sorte ses partenaires privilégiés, elle engage avec eux des collaborations multiples et renouvelées. C’est bien sous le signe de la collaboration, qui passe toujours et d’abord par la rencontre, qu’Anne Marie Maes est venue à Mulhouse.

Son Travail

Elle développe depuis de nombreuses années un travail qui s’appuie sur la recherche scientifique, la biologie, l’étude des micro-organismes d’une part, les sciences numériques et la passion du jardinage d’autre part. Dans son jardin à Bruxelles, elle cultive les plantes qui lui servent de matière première pour ses expérimentations, elle installe aussi les ruches qui lui permettent d’étudier le comportement des abeilles. C’est en les observant qu’elle trouve sa propre représentation du monde, celle qu’elle livre dans chacun de ses projets et qui, au fil du temps, s’étoffe de précisions et de beautés.

Le livre de la nature, Anne Marie Maes l’explore par l’étude et l’expérimentation, non pas pour vérifier des hypothèses, procédé qu’elle laisse à ses partenaires scientifiques, mais pour mieux la raconter à travers ses œuvres. Elle a la rigueur et la curiosité du scientifique mais aussi la liberté et le sens du beau de l’artiste. Son monde ne se réduit pas à un ensemble de phénomènes, elle l’aborde par le sensible, elle le touche, le ressent, éventuellement lui emprunte des systèmes qu’elle reproduit ou essaye dans son atelier. Ses procédés de narration sont multiples. Elle raconte par la couleur.

Naturelles, extraites ou combinées, ses couleurs sont fidèles à celles de la nature, elle s’autorise à les prélever, parfois les classer, souvent les magnifier quand elles deviennent œuvres. L’élément graphique est un autre de ses artifices visuels. Il peut être le sien, répondre à des lois strictes, géométriques, se soumettre à des répétitions de formes, inspiré de récurrences qu’elle relève et fait siennes. Il est souvent une ligne, celle des trajectoires des abeilles dans la ruche ou des rhizomes partout présents dans la nature. Elle peut aussi le confier au hasard des organisations naturelles ou au développement des micro-organismes qui produisent leurs propres dessins.

Naturelles, extraites ou combinées, ses couleurs sont fidèles à celles de la nature, elle s’autorise à les prélever, parfois les classer, souvent les magnifier quand elles deviennent œuvres. L’élément graphique est un autre de ses artifices visuels. Il peut être le sien, répondre à des lois strictes, géométriques, se soumettre à des répétitions de formes, inspiré de récurrences qu’elle relève et fait siennes. Il est souvent une ligne, celle des trajectoires des abeilles dans la ruche ou des rhizomes partout présents dans la nature. Elle peut aussi le confier au hasard des organisations naturelles ou au développement des micro-organismes qui produisent leurs propres dessins.

Dans ses projets, Anne Marie Maes a aussi recours à des figures de style. La métaphore, par exemple la forme du tissage dont les entrelacs renvoient aux réseaux, lui permet de rendre compte de la complexité de ses observations. Ailleurs, l’accumulation lui sert à donner un effet de profusion par l’énumération de quantité de formes, de phénomènes, de processus ou de couleurs.

Dans ses projets, Anne Marie Maes a aussi recours à des figures de style. La métaphore, par exemple la forme du tissage dont les entrelacs renvoient aux réseaux, lui permet de rendre compte de la complexité de ses observations. Ailleurs, l’accumulation lui sert à donner un effet de profusion par l’énumération de quantité de formes, de phénomènes, de processus ou de couleurs.

En septembre 2021, Sandrine Wymann a été contactée par Pierre Fechter, microbiologiste au CNRS à Strasbourg qui souhaitait entamer une collaboration avec un artiste pour provoquer un autre regard sur les bactéries, sujet d’étude de son laboratoire. En échangeant avec Christopher Crimes de la Fondation [N.A!] Project, l’invitation d’Anne Marie Maes, artiste soutenue par la fondation depuis plusieurs années, lui est apparue comme une évidence. Dès lors un réseau de savoirs, de curiosités et d’intérêts s’est créé et a porté le projet jusqu’à l’exposition. L’artiste a rencontré les biologistes, ils ont partagé des connaissances, des outils et se sont révélés des objectifs et des méthodes de travail.

Anne Marie Maes a découvert une région, ses plantes, ses terrains et a souhaité les placer au centre de son projet. Pierre Fechter et son équipe ont découvert ce qu’était la recherche par l’art, ses libertés et son lien avec les publics.

À ce binôme, s’est rattaché un groupe de cueilleurs, pré-leveurs qui ont eu pour mission de récolter les plantes, les organismes et les champignons qui ont servi de matière aux expériences et à la production des œuvres de l’artiste. Se sont aussi impliqués les ambassadeurs [N.A!] Project de l’entreprise Solinest, en participant à la fabrication de certaines œuvres, celles qui ont été préparées quelques mois avant l’exposition et qui rejoindront la collection de l’entreprise à Brunstatt à l’issue de leur présentation à La Kunsthalle.

Enfin, un dernier groupe partenaire a très activement pris part au projet : les étudiants en Master Critique- Essais, écritures de l’art contemporain de l’Universite de Strasbourg ont rédigé et coordonné la présentation de l’exposition et une interview d’Anne Marie Maes et de Pierre Fechter publiées dans le journal d’exposition. En quelques rencontres, ils se sont approprié le projet et l’ont magnifiquement restitué et prolongé à travers leurs questions et leurs présentations.

L’exposition à son tour laissera une place belle à la rencontre avec les publics que nous nous réjouissons d’accueillir et qui pourront venir et revenir voir les œuvres se transformer en l’espace de deux mois et demi. Des temps d’ateliers, présentations, débats rythmeront le projet qui ne fait sens, pour chacun de ceux qui l’ont voulu, que dans l’échange et la découverte de l’autre, ce que nous aimons designer comme des temps de fertilisations croisées.

Texte Sandrine Wymann

Bibliothèque de curiosités

SUR LA CROISSANCE ET LA FORME

Anne Marie Maes est fascinée par les processus par lesquels la nature crée des formes : comment les abeilles créent des rayons de miel dans la ruche, comment elles s’auto-organisent en essaims, comment les plantes poussent et forment des motifs géométriques, ou comment les bactéries et les levures créent collectivement des surfaces matérielles formant des biotextiles.

Anne Marie Maes est fascinée par les processus par lesquels la nature crée des formes : comment les abeilles créent des rayons de miel dans la ruche, comment elles s’auto-organisent en essaims, comment les plantes poussent et forment des motifs géométriques, ou comment les bactéries et les levures créent collectivement des surfaces matérielles formant des biotextiles.  Elle observe et analyse ces processus, les isole ou les fait apparaître dans des conditions artificielles, puis crée des œuvres d’art à partir de cette recherche artistique dans de nombreux médias différents : installations, vidéo, audio, photos et sculptures. Ces œuvres d’art vont souvent au-delà d’une pure expérience esthétique, même si le sens de la beauté est toujours présent. Elles intriguent car elles amènent le spectateur à s’interroger sur les processus de croissance naturelle qui leur ont donné naissance. Elles soulèvent des questions sur la durabilité de notre mode de vie et de nos processus de fabrication actuels.

Elle observe et analyse ces processus, les isole ou les fait apparaître dans des conditions artificielles, puis crée des œuvres d’art à partir de cette recherche artistique dans de nombreux médias différents : installations, vidéo, audio, photos et sculptures. Ces œuvres d’art vont souvent au-delà d’une pure expérience esthétique, même si le sens de la beauté est toujours présent. Elles intriguent car elles amènent le spectateur à s’interroger sur les processus de croissance naturelle qui leur ont donné naissance. Elles soulèvent des questions sur la durabilité de notre mode de vie et de nos processus de fabrication actuels.

Ses Expériences

Elle travaille avec une gamme de médias biologiques, numériques et traditionnels, y compris des organismes vivants. Sur le toit de son studio à Bruxelles, elle a créé un laboratoire en plein air et un jardin expérimental où elle étudie les organismes symbiotiques et les processus que la nature utilise pour créer des formes.

Les projets à long terme “Bee Agency” et “Laboratory for Form and Matter” – dans lesquels elle expérimente avec des bactéries et des textiles vivants – fournissent un cadre qui a inspiré un large éventail d’installations, de sculptures, de photographies, d’objets et de performances – tous à l’intersection de l’art et de l’écologie.

Les projets à long terme “Bee Agency” et “Laboratory for Form and Matter” – dans lesquels elle expérimente avec des bactéries et des textiles vivants – fournissent un cadre qui a inspiré un large éventail d’installations, de sculptures, de photographies, d’objets et de performances – tous à l’intersection de l’art et de l’écologie.

Anne Marie Maes a exposé ses œuvres dans des centres d’art et des festivals du monde entier. Elle a reçu une mention honorable à Ars Electronica pour son projet de recherche en cours intitulé “The Intelligent Guerrilla Beehive”.

A visiter son site

annemariemaes.net

Informations pratiques

Heures d’ouverture

Du mercredi au vendredi de 12h à 18h Samedi et dimanche de 14h à 18h

Fermé les lundis et mardis + du 7 au 10 avril 2023 Entrée libre et gratuite

Coordonnées

kunsthalle@mulhouse.fr / www.kunsthallemulhouse.com

Les notices ont été réalisées par Rose Defer, Louise Delval-Kuenzi, Marine Le Nagard, Théo Petit-D’Heilly, Caroline Schikelé, Maïta Stébé étudiants en Master Critique-Essais, écritures de l’art contemporain de l’Université de Strasbourg.

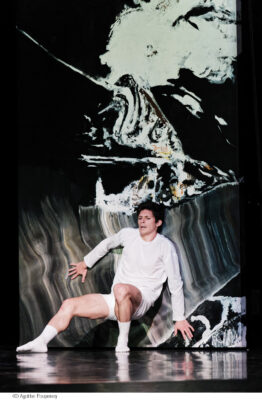

Performance au Palais de Tokyo

Performance au Palais de Tokyo

COLLOQUE

« Associer l’artiste et le chercheur pour penser une société contemporaine »

Jeudi 30 mars → de 15h à 20h30

Entrée libre

Table ronde « Associer l’artiste et le chercheur pour penser une société contemporaine » ; Visite de l’exposition Alchimia Nova suivie d’une performance d’Anne Marie Maes ; Buffet & présentation de la Inland Academy.

Le colloque a pour objectif de mettre en lumière les apports qui résident dans les collaborations croisées entre artistes, chercheurs, et acteurs du milieu socio-économique, au travers du cas de la collaboration entre Anne Marie Maes et Pierre Fechter, soutenue par le Fonds [NA!] Project.

Avec la participation de :

- Christophe Chaillou, enseignant à l’Université de Lille & Charge de mission Art & Sciences, Vice- Présidence Valorisation et Lien Science-Société.

- Fernando Garcia-Dori, artiste, initiateur de la Inland

- Guillaume Logé, chercheur associé à l’Universite Paris 1 Panthéon-Sorbonne et conseiller artistique, docteur en esthétique, histoire et théorie des arts et en sciences de l’environnement.

- Anne Marie Maes, artiste multidisciplinaire qui vit et travaille à

- Luc Steels, scientifique et artiste belge, pionnier de l’intelligence artificielle en Europe

Modérateur : Alexis Weigel

RENCONTRE

« Conférence gustative » – Temps public avec Pierre Fechter

Jeudi 13 avril → 18h30 Entrée libre

En mars 2023

En Mars 2023

Kunstapéro : des œuvres et des vins à découvrir

Jeudi 9 mars à 18h30

Visite commentée de Alchimia Nova suivie d’une dégustation de vins en écho à l’exposition.

Participation à la dégustation de 5€/personne, inscription obligatoire (places limitées) au 03 69 77 66 47 / kunsthalle@mulhouse.fr

En partenariat avec Mulhouse Art Contemporain et la Fédération Culturelle des Vins de France.

Kunstdéjeuner

Jeudi 16 mars à 12h15

Pendant la pause méridienne, visite commentée de l’exposition Alchimia Nova, suivie d’un déjeuner pour poursuivre les échanges en toute convivialité.

Participation au repas de 10€/personne, sur inscription au 03 69 77 66 47 / kunsthalle@mulhouse.fr

Déjeuner concocté par l’association EPICES.

Visites commentées de l’exposition

Les samedis 25 mars et 29 avril à 16h00

Découvrez l’exposition Alchimia Nova à l’occasion d’un échange avec une médiatrice du centre d’art.

L’équipe de médiation du centre d’art vous propose une visite commentée tous les derniers samedis du mois.

Entrée libre et gratuite.

Partager la publication "ALCHIMIA NOVA – Anne Marie Maes"

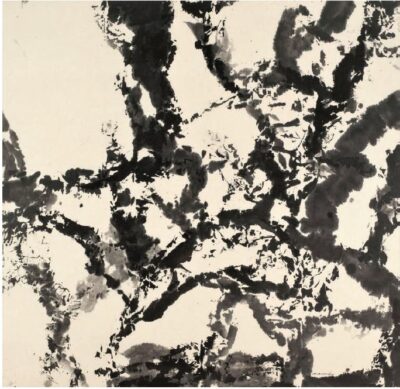

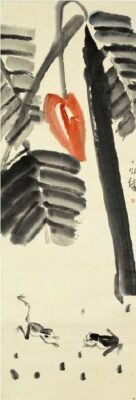

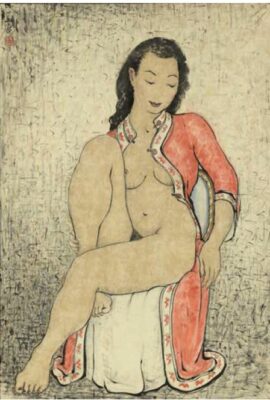

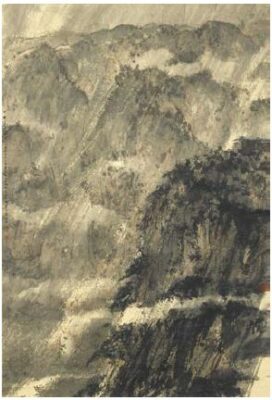

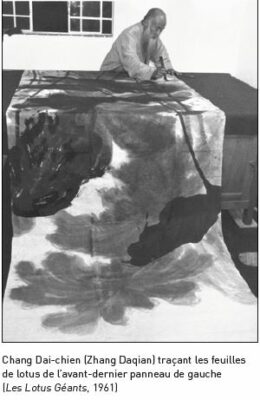

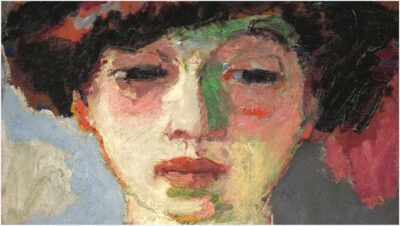

De la fin de l’Empire à la Révolution de 1949, la Chine du XXe siècle est le théâtre de profondes mutations. La peinture chinoise est en phase avec ces changements. Définie depuis des siècles par l’usage de l’encre, elle se réinvente au contact de la peinture à l’huile, de la photographie, mais aussi grâce à la redécouverte de son propre passé.

De la fin de l’Empire à la Révolution de 1949, la Chine du XXe siècle est le théâtre de profondes mutations. La peinture chinoise est en phase avec ces changements. Définie depuis des siècles par l’usage de l’encre, elle se réinvente au contact de la peinture à l’huile, de la photographie, mais aussi grâce à la redécouverte de son propre passé. La collection de peinture chinoise du musée Cernuschi, constituée à partir des années 1950, comprend plusieurs centaines d’oeuvres. Elle est une des rares collections en Europe à conserver aussi bien les peintures des maîtres actifs en Chine, comme Qi Baishi, Fu Baoshi, Wu Guanzhong ou Li Jin que les oeuvres des plus grandes figures de cette diaspora artistique comme Chang Dai-chien

La collection de peinture chinoise du musée Cernuschi, constituée à partir des années 1950, comprend plusieurs centaines d’oeuvres. Elle est une des rares collections en Europe à conserver aussi bien les peintures des maîtres actifs en Chine, comme Qi Baishi, Fu Baoshi, Wu Guanzhong ou Li Jin que les oeuvres des plus grandes figures de cette diaspora artistique comme Chang Dai-chien

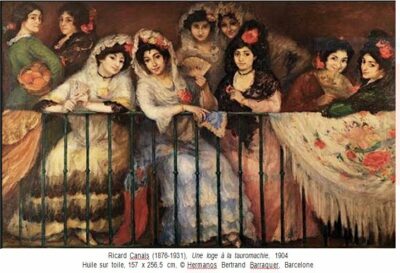

Principaux artistes: Pan Yuliang, Hua Tianyou, Chang Yu, Lin

Principaux artistes: Pan Yuliang, Hua Tianyou, Chang Yu, Lin Principaux artistes: Wang Shenglie, Tang Xiaohe, Cai Liang

Principaux artistes: Wang Shenglie, Tang Xiaohe, Cai Liang

MUSÉE CERNUSCHI

MUSÉE CERNUSCHI

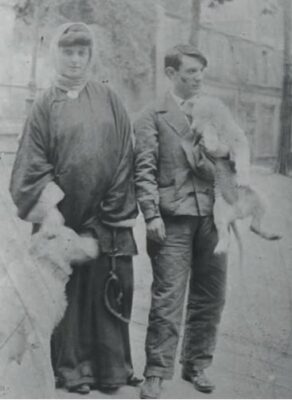

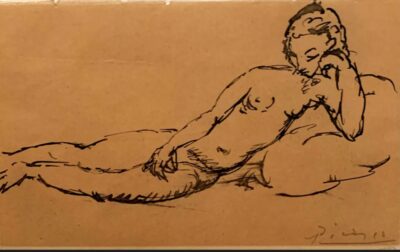

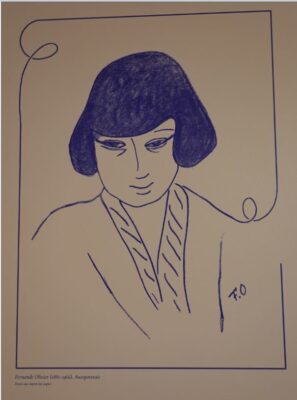

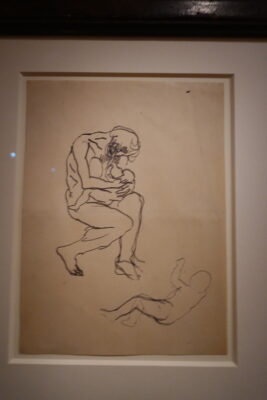

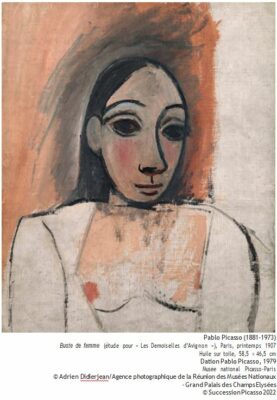

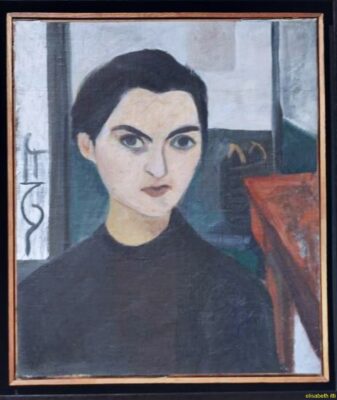

Artiste, muse et compagne de Picasso : Fernande Olivier sort enfin de l’ombre au

Artiste, muse et compagne de Picasso : Fernande Olivier sort enfin de l’ombre au

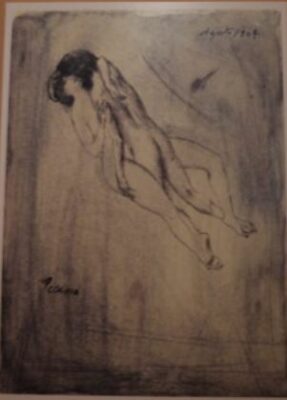

Le parcours, qui rassemble près de 80 œuvres (peintures, sculptures, dessins, lithographies, manuscrits, éditions et correspondances originales) est enrichi d’un riche ensemble de documents photographiques et vidéographiques Une installation contemporaine d’Agnès Thurnauer, rappelle combien les violences conjugales, que Fernande a vécues dans son premier mariage, restent d’actualité.

Le parcours, qui rassemble près de 80 œuvres (peintures, sculptures, dessins, lithographies, manuscrits, éditions et correspondances originales) est enrichi d’un riche ensemble de documents photographiques et vidéographiques Une installation contemporaine d’Agnès Thurnauer, rappelle combien les violences conjugales, que Fernande a vécues dans son premier mariage, restent d’actualité.

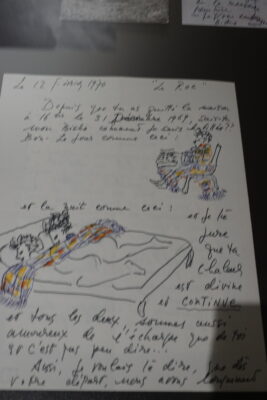

L’intérêt de la publication posthume des Souvenirs intimes – Écrits pour Picasso, édités bien après les décès de Fernande et de Pablo, est qu’elle parle en son nom, sujet plus qu’objet. Elle n’est plus seulement le témoin des avant-gardes mais l’actrice de sa propre vie. Elle n’est plus chosifiée comme muse ou modèle de… par tous les exégètes. Pourtant, elle s’adresse à un homme :

L’intérêt de la publication posthume des Souvenirs intimes – Écrits pour Picasso, édités bien après les décès de Fernande et de Pablo, est qu’elle parle en son nom, sujet plus qu’objet. Elle n’est plus seulement le témoin des avant-gardes mais l’actrice de sa propre vie. Elle n’est plus chosifiée comme muse ou modèle de… par tous les exégètes. Pourtant, elle s’adresse à un homme :  C’est ce qui le rend si singulier et si attachant aujourd’hui en période post Me Too. C’est aussi l’époque de Pablo et Fernande, avant qu’il ne devienne Picasso, le génie de l’art ou « le génie du mal » décrit plus tard. Ces années vécues ensemble, sous la plume de Fernande, évoquent plutôt le bonheur que la douleur : il est juste de le rappeler. Dans un cahier vert, son écriture manuscrite mentionne le titre Picasso et moi :

C’est ce qui le rend si singulier et si attachant aujourd’hui en période post Me Too. C’est aussi l’époque de Pablo et Fernande, avant qu’il ne devienne Picasso, le génie de l’art ou « le génie du mal » décrit plus tard. Ces années vécues ensemble, sous la plume de Fernande, évoquent plutôt le bonheur que la douleur : il est juste de le rappeler. Dans un cahier vert, son écriture manuscrite mentionne le titre Picasso et moi :

Comment définir Anne Marie Maes ? C’est une artiste multidisciplinaire qui vit et travaille à Bruxelles. Elle se présente comme apicultrice, mais elle combine, les sciences avec l’art, c’est une poétesse magicienne. C’est également une oratrice, intarissable, multilingue, qui saute du français à l’anglais et au latin, du fait de ses connaissances étendues en sciences, en jardinage, ingénierie, fabriquante des métiers à tisser, d’un alambic pour parfum, et j’en oublie. C’est une artiste que l’on peut rattacher au genre art et science.

Comment définir Anne Marie Maes ? C’est une artiste multidisciplinaire qui vit et travaille à Bruxelles. Elle se présente comme apicultrice, mais elle combine, les sciences avec l’art, c’est une poétesse magicienne. C’est également une oratrice, intarissable, multilingue, qui saute du français à l’anglais et au latin, du fait de ses connaissances étendues en sciences, en jardinage, ingénierie, fabriquante des métiers à tisser, d’un alambic pour parfum, et j’en oublie. C’est une artiste que l’on peut rattacher au genre art et science.

L’histoire qu’écrit Anne Marie Maes est celle d’un monde vivant en constante transformation. Elle use de ce principe dans l’élaboration de son propre travail et certaines de ses œuvres sont entièrement basées sur des phénomènes d’évolution. Elles fermentent, poussent, se reproduisent, se décomposent… Il n’est pas rare de croiser dans ses expositions des distillations dans des alambics, des cultures bactériennes ou microbiennes dans des aquariums. Les organismes vivants sont en quelque sorte ses partenaires privilégiés, elle engage avec eux des collaborations multiples et renouvelées. C’est bien sous le signe de la collaboration, qui passe toujours et d’abord par la rencontre, qu’Anne Marie Maes est venue à Mulhouse.

L’histoire qu’écrit Anne Marie Maes est celle d’un monde vivant en constante transformation. Elle use de ce principe dans l’élaboration de son propre travail et certaines de ses œuvres sont entièrement basées sur des phénomènes d’évolution. Elles fermentent, poussent, se reproduisent, se décomposent… Il n’est pas rare de croiser dans ses expositions des distillations dans des alambics, des cultures bactériennes ou microbiennes dans des aquariums. Les organismes vivants sont en quelque sorte ses partenaires privilégiés, elle engage avec eux des collaborations multiples et renouvelées. C’est bien sous le signe de la collaboration, qui passe toujours et d’abord par la rencontre, qu’Anne Marie Maes est venue à Mulhouse.

Naturelles, extraites ou combinées, ses couleurs sont fidèles à celles de la nature, elle s’autorise à les prélever, parfois les classer, souvent les magnifier quand elles deviennent œuvres. L’élément graphique est un autre de ses artifices visuels. Il peut être le sien, répondre à des lois strictes, géométriques, se soumettre à des répétitions de formes, inspiré de récurrences qu’elle relève et fait siennes. Il est souvent une ligne, celle des trajectoires des abeilles dans la ruche ou des rhizomes partout présents dans la nature. Elle peut aussi le confier au hasard des organisations naturelles ou au développement des micro-organismes qui produisent leurs propres dessins.

Naturelles, extraites ou combinées, ses couleurs sont fidèles à celles de la nature, elle s’autorise à les prélever, parfois les classer, souvent les magnifier quand elles deviennent œuvres. L’élément graphique est un autre de ses artifices visuels. Il peut être le sien, répondre à des lois strictes, géométriques, se soumettre à des répétitions de formes, inspiré de récurrences qu’elle relève et fait siennes. Il est souvent une ligne, celle des trajectoires des abeilles dans la ruche ou des rhizomes partout présents dans la nature. Elle peut aussi le confier au hasard des organisations naturelles ou au développement des micro-organismes qui produisent leurs propres dessins. Dans ses projets, Anne Marie Maes a aussi recours à des figures de style. La métaphore, par exemple la forme du tissage dont les entrelacs renvoient aux réseaux, lui permet de rendre compte de la complexité de ses observations. Ailleurs, l’accumulation lui sert à donner un effet de profusion par l’énumération de quantité de formes, de phénomènes, de processus ou de couleurs.

Dans ses projets, Anne Marie Maes a aussi recours à des figures de style. La métaphore, par exemple la forme du tissage dont les entrelacs renvoient aux réseaux, lui permet de rendre compte de la complexité de ses observations. Ailleurs, l’accumulation lui sert à donner un effet de profusion par l’énumération de quantité de formes, de phénomènes, de processus ou de couleurs.

Anne Marie Maes est fascinée par les processus par lesquels la nature crée des formes : comment les abeilles créent des rayons de miel dans la ruche, comment elles s’auto-organisent en essaims, comment les plantes poussent et forment des motifs géométriques, ou comment les bactéries et les levures créent collectivement des surfaces matérielles formant des biotextiles.

Anne Marie Maes est fascinée par les processus par lesquels la nature crée des formes : comment les abeilles créent des rayons de miel dans la ruche, comment elles s’auto-organisent en essaims, comment les plantes poussent et forment des motifs géométriques, ou comment les bactéries et les levures créent collectivement des surfaces matérielles formant des biotextiles.  Elle observe et analyse ces processus, les isole ou les fait apparaître dans des conditions artificielles, puis crée des œuvres d’art à partir de cette recherche artistique dans de nombreux médias différents : installations, vidéo, audio, photos et sculptures. Ces œuvres d’art vont souvent au-delà d’une pure expérience esthétique, même si le sens de la beauté est toujours présent. Elles intriguent car elles amènent le spectateur à s’interroger sur les processus de croissance naturelle qui leur ont donné naissance. Elles soulèvent des questions sur la durabilité de notre mode de vie et de nos processus de fabrication actuels.

Elle observe et analyse ces processus, les isole ou les fait apparaître dans des conditions artificielles, puis crée des œuvres d’art à partir de cette recherche artistique dans de nombreux médias différents : installations, vidéo, audio, photos et sculptures. Ces œuvres d’art vont souvent au-delà d’une pure expérience esthétique, même si le sens de la beauté est toujours présent. Elles intriguent car elles amènent le spectateur à s’interroger sur les processus de croissance naturelle qui leur ont donné naissance. Elles soulèvent des questions sur la durabilité de notre mode de vie et de nos processus de fabrication actuels.

Les projets à long terme “Bee Agency” et “Laboratory for Form and Matter” – dans lesquels elle expérimente avec des bactéries et des textiles vivants – fournissent un cadre qui a inspiré un large éventail d’installations, de sculptures, de photographies, d’objets et de performances – tous à l’intersection de l’art et de l’écologie.

Les projets à long terme “Bee Agency” et “Laboratory for Form and Matter” – dans lesquels elle expérimente avec des bactéries et des textiles vivants – fournissent un cadre qui a inspiré un large éventail d’installations, de sculptures, de photographies, d’objets et de performances – tous à l’intersection de l’art et de l’écologie.

Lauréat de la Fondation Claude Monet en 2018, il donne une exposition monumentale à l’Académie des Beaux-Arts de Riga ; l’occasion pour lui d’affirmer son style, radicalement abstrait mais empreint d’évocations naturelles ou chorégraphiques. Passé par la Villa Medicis en 2019, pour un projet ponctuel, puis par la Collection Lambert en 2020 et 2021, il multiplie les expositions en France ou à l’étranger. Son travail intègre de nombreuses collections dont celle du Mobilier national.

Lauréat de la Fondation Claude Monet en 2018, il donne une exposition monumentale à l’Académie des Beaux-Arts de Riga ; l’occasion pour lui d’affirmer son style, radicalement abstrait mais empreint d’évocations naturelles ou chorégraphiques. Passé par la Villa Medicis en 2019, pour un projet ponctuel, puis par la Collection Lambert en 2020 et 2021, il multiplie les expositions en France ou à l’étranger. Son travail intègre de nombreuses collections dont celle du Mobilier national.

Cette exposition a été conçue en collaboration avec le musée Cantini de Marseille, où elle a été présentée du 9 juin au 6 novembre 2022, et avec le soutien de la galerie Jeanne Bucher Jaeger à Paris, prêteur exceptionnel de l’exposition.

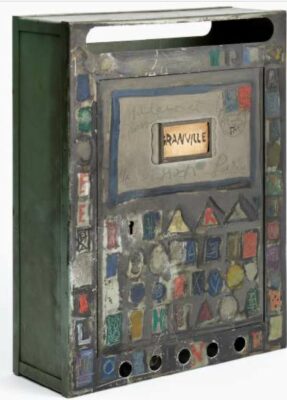

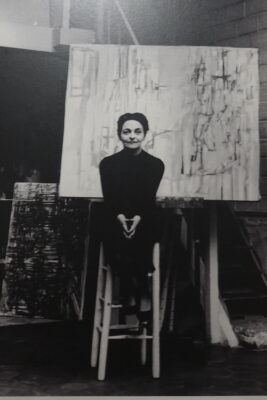

Cette exposition a été conçue en collaboration avec le musée Cantini de Marseille, où elle a été présentée du 9 juin au 6 novembre 2022, et avec le soutien de la galerie Jeanne Bucher Jaeger à Paris, prêteur exceptionnel de l’exposition. Le musée des Beaux-Arts de Dijon présente à partir de la fin de l’année 2022, un grand temps fort d’exposition dédié à l’une des artistes phare de sa collection d’art moderne, Maria Helena Vieira da Silva (Lisbonne 1908- Paris 1992), l’une des figures les plus importantes de l’histoire de l’art abstrait. Avec cet hommage, à l’occasion des trente ans de la disparition de cette immense artiste du XX siècle, le musée des Beaux-Arts de Dijon souhaite mettre en exergue l’importance de Vieira da Silva dans la réinvention de l’art moderne et la contemporanéité des concepts qu’elle a soulevés et explorés. Elle permet aussi d’interroger les liens puissants qui unirent l’artiste aux collectionneurs et donateurs Kathleen et Pierre Granville, initiateurs de la collection d’art moderne du musée de Dijon.

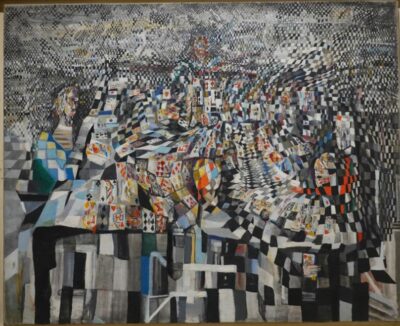

Le musée des Beaux-Arts de Dijon présente à partir de la fin de l’année 2022, un grand temps fort d’exposition dédié à l’une des artistes phare de sa collection d’art moderne, Maria Helena Vieira da Silva (Lisbonne 1908- Paris 1992), l’une des figures les plus importantes de l’histoire de l’art abstrait. Avec cet hommage, à l’occasion des trente ans de la disparition de cette immense artiste du XX siècle, le musée des Beaux-Arts de Dijon souhaite mettre en exergue l’importance de Vieira da Silva dans la réinvention de l’art moderne et la contemporanéité des concepts qu’elle a soulevés et explorés. Elle permet aussi d’interroger les liens puissants qui unirent l’artiste aux collectionneurs et donateurs Kathleen et Pierre Granville, initiateurs de la collection d’art moderne du musée de Dijon. Le premier volet de l’exposition, L’oeil du labyrinthe, propose un parcours rétrospectif et chronologique de l’oeuvre de Vieira da Silva. Depuis les débuts figuratifs dans le Paris des années 1930 jusqu’aux toiles évanescentes des années 1980, cette rétrospective présente des oeuvres iconiques et cruciales dans le cheminement intellectuel de l’artiste. Dans les années de formation, elle construit son vocabulaire autour de quelques motifs récurrents : la grille, le damier, la spirale.

Le premier volet de l’exposition, L’oeil du labyrinthe, propose un parcours rétrospectif et chronologique de l’oeuvre de Vieira da Silva. Depuis les débuts figuratifs dans le Paris des années 1930 jusqu’aux toiles évanescentes des années 1980, cette rétrospective présente des oeuvres iconiques et cruciales dans le cheminement intellectuel de l’artiste. Dans les années de formation, elle construit son vocabulaire autour de quelques motifs récurrents : la grille, le damier, la spirale. Composition 1936

Composition 1936

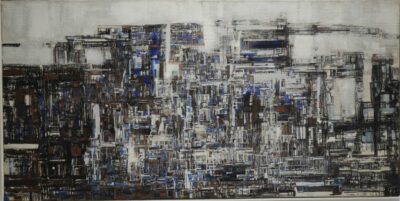

Rouen 1983

Rouen 1983

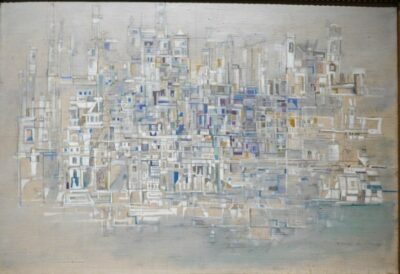

ville au bord de l’eau

ville au bord de l’eau En compagnie du peintre hongrois Arpad Szenes, qu’elle vient d’épouser, elle

En compagnie du peintre hongrois Arpad Szenes, qu’elle vient d’épouser, elle