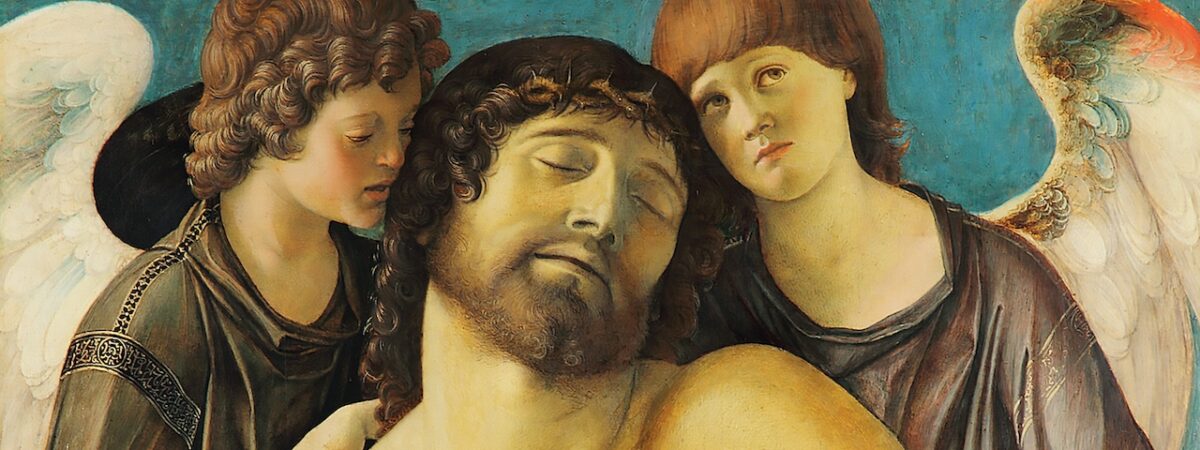

Giovanni Bellini, Christ mort soutenu par deux anges, vers 1470-1475, tempera et huile (?) sur bois, 82,9 cm × 66,9 cm,

Gemäldegalerie, Berlin © Staatliche Museen zu Berlin, Gemäldegalerie / Christoph Schmidt; Public Domain Mark 1.0

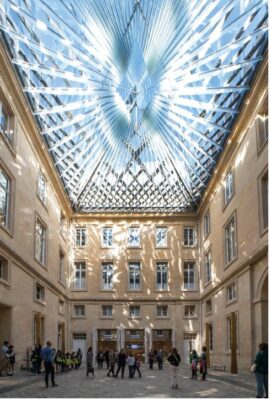

Au Musée Jacquemart André, jusqu'au 17 juillet 2023

Commissaires :

Neville Rowley est conservateur des peintures et des sculptures italiennes des XIVe et XVe siècles à la Gemäldegalerie et au Bode-Museum de Berlin

Pierre Curie est Conservateur général du patrimoine. Spécialiste de peinture italienne et espagnole du XVIIe siècle

Scénographie :

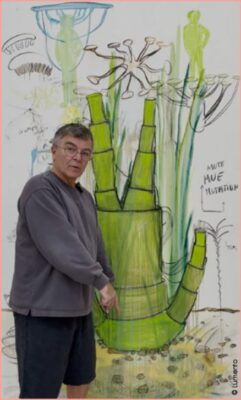

Hubert le Gall est designer français, créateur et sculpteur d’art contemporain

Pour sa dernière grande exposition avant de fermer pour un an d’importants travaux de restauration, le Musée Jacquemart-André propose la première exposition en France parlant de l’un des fondateurs de l’école vénitienne, Giovanni Bellini (1435-1516).

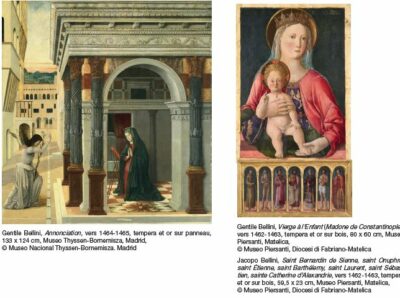

À travers une cinquantaine d’oeuvres issues de collections publiques et privées européennes, dont certaines présentées pour la première fois, cette exposition met en lumière l’art de Giovanni Bellini et les influences artistiques qui imprègneront son langage pictural. Par une mise en regard de ses oeuvres et celles de ses maîtres à penser, cette exposition – la première jamais consacrée en Europe à cette thématique – montre comment son langage artistique n’a eu de cesse de se renouveler tout en développant une part indéniable d’originalité. Réparties selon un ordre chrono-thématique, les tableaux de Bellini constituent le fil rouge de l’exposition et sont accompagnés des « modèles » qui les ont inspirés.

Pour sa dernière grande exposition avant de fermer pour un an d’importants travaux de restauration, le Musée Jacquemart-André propose la première exposition en France parlant de l’un des fondateurs de l’école vénitienne, Giovanni Bellini (1435-1516).

À travers une cinquantaine d’oeuvres issues de collections publiques et privées européennes, dont certaines présentées pour la première fois, cette exposition met en lumière l’art de Giovanni Bellini et les influences artistiques qui imprègneront son langage pictural. Par une mise en regard de ses oeuvres et celles de ses maîtres à penser, cette exposition – la première jamais consacrée en Europe à cette thématique – montre comment son langage artistique n’a eu de cesse de se renouveler tout en développant une part indéniable d’originalité. Réparties selon un ordre chrono-thématique, les tableaux de Bellini constituent le fil rouge de l’exposition et sont accompagnés des « modèles » qui les ont inspirés.

Bellini fréquente avec son frère Gentile, l’atelier de leur père, Jacopo Bellini, peintre de formation gothique bientôt rompu aux nouveautés renaissantes venues de Florence. Le jeune artiste s’imprègne à la fois de l’art de son père et de son frère, mais aussi de son beau-frère Andrea Mantegna, que sa soeur Nicolosia, épouse en 1453. Le classicisme, les formes sculpturales et la maîtrise

de la perspective de Mantegna exercent une profonde influence sur l’artiste. Sa peinture devient plus monumentale, notamment grâce à l’étude des oeuvres du sculpteur florentin Donatello, visibles à Padoue.

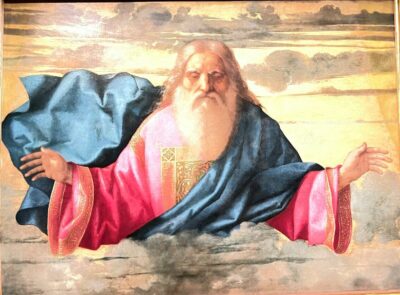

Le style de Bellini change de cap avec l’arrivée à Venise en 1475 d’Antonello de Messine qui unit le goût flamand du détail avec les constructions spatiales des artistes d’Italie centrale. Giovanni emprunte à l’art flamand la technique de la peinture à l’huile apportant une nouvelle inflexion esthétique à son oeuvre. Autre source d’inspiration, l’art byzantin, et plus particulièrement les Madones byzantines, marque ses représentations de Vierges à l’Enfant. Il développe également des thématiques représentées par des peintres plus jeunes, comme celle des paysages topographiques inspirés de Cima da Conegliano. Son ultime période est caractérisée par une touche plus vibrante d’une grande modernité. Ce seront les innovations de ses meilleurs élèves – et notamment Giorgione et Titien – qui pousseront le vieux Bellini à réinventer son style. L’exposition au Musée Jacquemart-André souligne la quête incessante de Giovanni vers de nouvelles aspirations et permet de comprendre en quoi son langage pictural est fait de jeux de miroirs et d’influences, qu’il synthétise magistralement à travers la maîtrise de la couleur et de la lumière. L’exposition bénéficie de prêts exceptionnels de la Gemäldegalerie de Berlin et notamment du Museo Thyssen-Bornemisza de Madrid, de la Galleria Borghese de Rome, du Museo Correr, des Gallerie dell’Accademia et de la Scuola Grande di San Rocco de Venise, du Musé e Bagatti Valsecchi de Milan, du Petit Palais de Paris, et du musée du Louvre ainsi que de nombreux prêts de collections privées d’oeuvres dont certaines n’ont encore jamais été montrées au public.

PARCOURS DE L’EXPOSITION

Dans l’atelier de Jacopo

Giovanni Bellini naît à Venise vers 1435. Il est un fils de Jacopo Bellini (1400-1470), peintre de renom de l’époque, qui travaille dans le style en vogue dans l’Europe entière et connu aujourd’hui sous le nom de Gothique international. Jacopo a appris son métier auprès de Gentile da Fabriano (1370-1427), à qui il rendra hommage en appelant son fils légitime du même prénom. L’oeuvre de Jacopo est marquée par un allongement des figures, une perspective marquée et une observation minutieuse de la nature. Si sa peinture ne permet pas de soupçonner son intérêt pour le développement d’une peinture plus réaliste, tendance qui s’affirme à Florence depuis le milieu des années 1420, ses livres de modèles trahissent cette préoccupation qui marquera profondément les débuts du jeune Giovanni. Bien que né hors mariage, Giovanni est élevé dans le foyer paternel et se forme, avec son grand frère Gentile (1429-1507), au sein de l’atelier de Jacopo. A l’instar de son frère Giovanni se fond d’abord dans le moule en copiant au plus près les oeuvres du père, et, jusqu’au milieu des années 1450, il est difficile de distinguer avec certitude sa main dans les productions des Bellini. Le jeune peintre absorbe avec talent les nombreuses nouveautés de l’époque et la variété de différents langages artistiques en déployant une extraordinaire créativité. Cette première salle présente des oeuvres de cette matrice familiale, dont certaines ont été créées à plusieurs.

Les modèles padouans

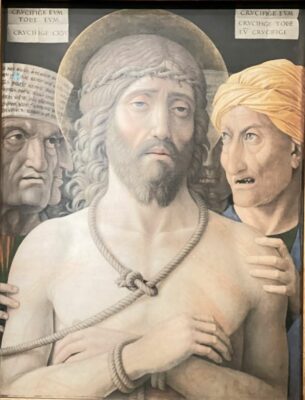

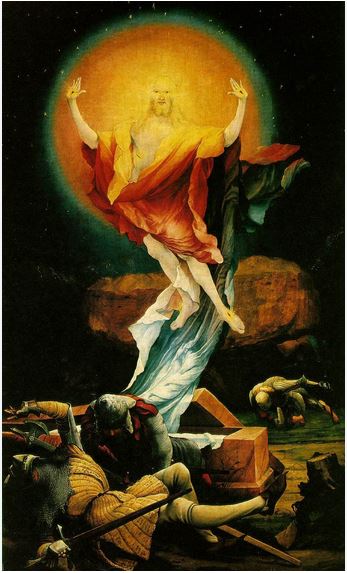

En 1453, le mariage de Nicolosia Bellini, fille de Jacopo, avec Andrea Mantegna (1431-1506), artiste majeur du Quattrocento, constitue un événement fondamental pour Giovanni. Mantegna remet au goût du jour la culture antique, en suivant notamment la voie tracée par le sculpteur florentin

Christ mort

Christ mort

Donatello (vers 1386-1466). Giovanni, loin d’être insensible à l’ambition résolument moderne de Donatello, délaisse alors les leçons de Jacopo pour se tourner vers de nouveaux modèles. Le départ en 1460 de Mantegna pour Mantoue,  où il est nommé peintre officiel de la cour, représente une rupture et une nouvelle évolution dans l’oeuvre de Giovanni qui affirme peu à peu sa personnalité. La Sainte Justine, présentée dans cette salle, est le manifeste d’une véritable mue picturale : tout en s’inspirant de Donatello et Mantegna, Bellini réussit à transformer sa peinture en lui apportant une intense lumière d’ensemble. Bellini a trouvé son style et son public : il va se spécialiser dans la production de Vierge à l’Enfant pour des commanditaires privés, répliquant ses compositions afin d’en tirer un meilleur profit.

où il est nommé peintre officiel de la cour, représente une rupture et une nouvelle évolution dans l’oeuvre de Giovanni qui affirme peu à peu sa personnalité. La Sainte Justine, présentée dans cette salle, est le manifeste d’une véritable mue picturale : tout en s’inspirant de Donatello et Mantegna, Bellini réussit à transformer sa peinture en lui apportant une intense lumière d’ensemble. Bellini a trouvé son style et son public : il va se spécialiser dans la production de Vierge à l’Enfant pour des commanditaires privés, répliquant ses compositions afin d’en tirer un meilleur profit.

Giovanni Bellini,

Réminiscences byzantines

Durant des siècles, Venise aura d’abord été une colonie de Byzance puis un partenaire commercial privilégié de la capitale de l’Empire romain d’Orient. Grâce à sa position stratégique, sa prospérité économique et ses liens avec l’Orient, Venise devient l’une des villes les plus riches et cosmopolites du monde chrétien. En 1453, lorsque Constantinople tombe aux mains des Ottomans, des milliers de réfugiés affluent à Venise apportant avec eux nombre de manuscrits grecs, d’icônes et de reliques. L’ancienne culture de la Lagune, régénérée par ce mouvement migratoire, revient en force dans les modèles que se choisissent les artistes vénitiens. Bellini adopte alors parfois le fond d’or, ou tels gestes codifiés de la manière orientale, tout en les intégrant aux nouveautés plastiques dont il est le génial promoteur.

Durant des siècles, Venise aura d’abord été une colonie de Byzance puis un partenaire commercial privilégié de la capitale de l’Empire romain d’Orient. Grâce à sa position stratégique, sa prospérité économique et ses liens avec l’Orient, Venise devient l’une des villes les plus riches et cosmopolites du monde chrétien. En 1453, lorsque Constantinople tombe aux mains des Ottomans, des milliers de réfugiés affluent à Venise apportant avec eux nombre de manuscrits grecs, d’icônes et de reliques. L’ancienne culture de la Lagune, régénérée par ce mouvement migratoire, revient en force dans les modèles que se choisissent les artistes vénitiens. Bellini adopte alors parfois le fond d’or, ou tels gestes codifiés de la manière orientale, tout en les intégrant aux nouveautés plastiques dont il est le génial promoteur.

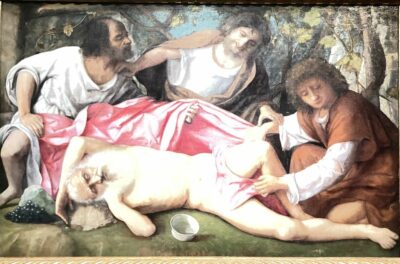

Le crépuscule des Dieux

L’un des derniers tableaux de Bellini, La Dérision de Noé , représente le patriarche qui a sauvé l’humanité du Déluge. Celui-ci n’est pas triomphant, mais nu, ivre, endormi et raillé par l’un de ses fils : c’est le testament pictural de Giovanni Bellini, qualifié par Roberto Longhi d’oeuvre inaugurale de la peinture moderne.

Pendant trois siècles, l’école vénitienne suivra la voie ouverte par le vieux maître : lui qui a en permanence assimilé et intégré le style des autres, devient la référence incontournable pour nombre d’artistes vénitiens, à

Pendant trois siècles, l’école vénitienne suivra la voie ouverte par le vieux maître : lui qui a en permanence assimilé et intégré le style des autres, devient la référence incontournable pour nombre d’artistes vénitiens, à

commencer par son élève et héritier spirituel, Vittore Belliniano (actif entre 1507 et 1529).

INFORMATIONS PRATIQUES

ADRESSE

Musée Jacquemart-André, Propriété de l’Institut de France

158, boulevard Haussmann – 75008 Paris

Téléphone : + 33 (0) 1 45 62 11 59

www.musee-jacquemart-andre.com

ACCÈS

Le musée se situe à 400m de la place Charles de Gaulle-Étoile.

Métro : lignes 9 et 13 (Saint-Augustin, Miromesnil ou Saint-Philippe du Roule)

RER : RER A (Charles de Gaulle-Étoile)

Bus : 22, 43, 52, 54, 28, 80, 83, 84, 93.

Parc de stationnement : Haussmann-Berri, au pied du musée, ouvert 24h/24.

HORAIRES

Ouvert tous les jours de 10h à 18h.

Nocturnes les lundis jusqu’à 20h30 en période d’exposition.

www.musee-jacquemart-andre.com

Partager la publication "GIOVANNI BELLINI, INFLUENCES CROISÉES"

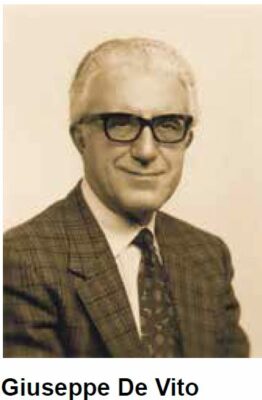

Vaglia, Fondazione De Vito

Vaglia, Fondazione De Vito

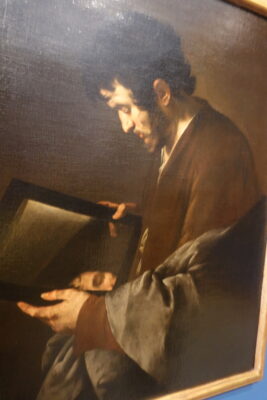

Le Char de Battagliono vers 1650 Andres Vaccaro(1604-1670)

Le Char de Battagliono vers 1650 Andres Vaccaro(1604-1670) Francesco Fracanzano (1612-1658) Paolo Finoglio (1590-1645)

Francesco Fracanzano (1612-1658) Paolo Finoglio (1590-1645)  Massimo Stanzione, vers 1585 – Naples, 1656) St Jean Baptiste dans le désert

Massimo Stanzione, vers 1585 – Naples, 1656) St Jean Baptiste dans le désert

Luca Forte

Luca Forte

Massimo Stanzione Judith tenant la tête d’Holopherne et

Massimo Stanzione Judith tenant la tête d’Holopherne et Massimo Stanzione La Lapidation de St Paul 1642-1643

Massimo Stanzione La Lapidation de St Paul 1642-1643

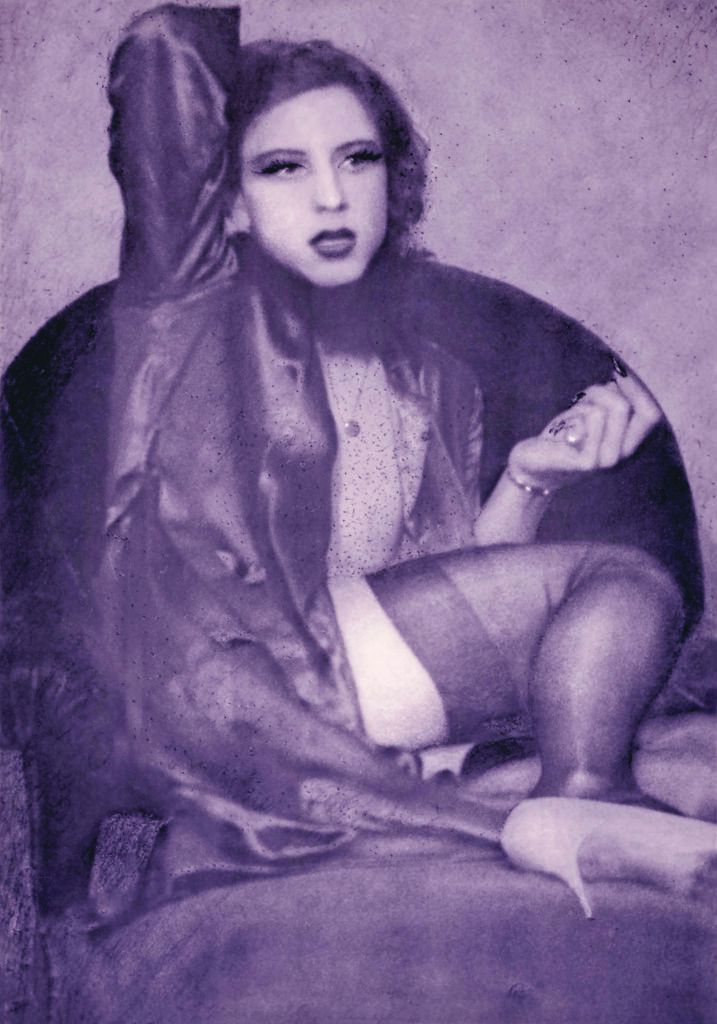

Les Effigies 1995, Centre Pompidou

Les Effigies 1995, Centre Pompidou

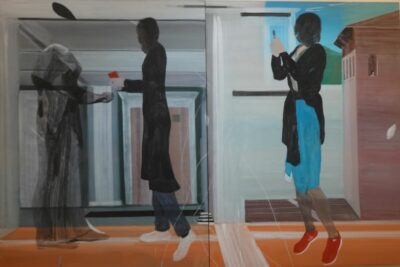

Les formes végétales font, au même titre que la figure humaine, partie de ces silhouettes qui reviennent fréquemment dans l’univers de

Les formes végétales font, au même titre que la figure humaine, partie de ces silhouettes qui reviennent fréquemment dans l’univers de

Parmi les expériences esthétiques qui ont durablement marqué Marc Desgrandchamps, la découverte du tableau d’Édouard Manet,

Parmi les expériences esthétiques qui ont durablement marqué Marc Desgrandchamps, la découverte du tableau d’Édouard Manet,

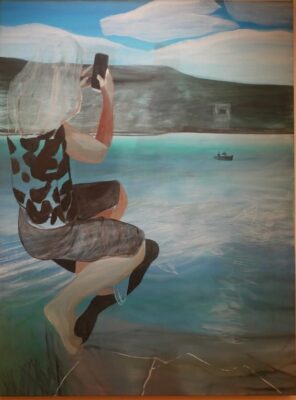

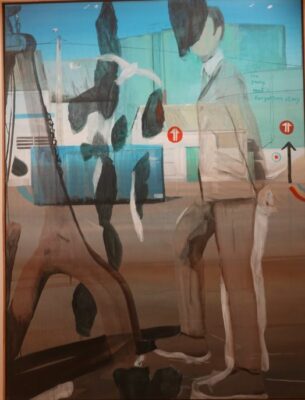

Dans un espace portuaire, une silhouette anonyme, sans visage et translucide, se fond dans un paysage lumineux. L’élégance du costume tranche avec le décor industriel. La composition est complexifiée par des amas de peinture noire flottant à la surface de la toile. Ces formes indistinctes, leitmotiv dans l’œuvre

Dans un espace portuaire, une silhouette anonyme, sans visage et translucide, se fond dans un paysage lumineux. L’élégance du costume tranche avec le décor industriel. La composition est complexifiée par des amas de peinture noire flottant à la surface de la toile. Ces formes indistinctes, leitmotiv dans l’œuvre

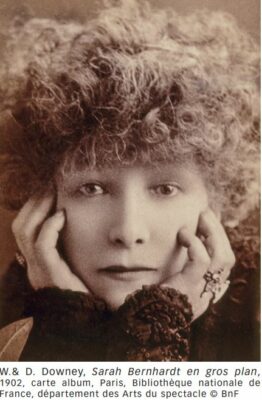

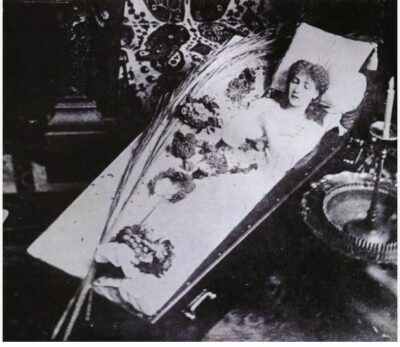

Interprète mythique des plus grands dramaturges comme Racine, Shakespeare…,

Interprète mythique des plus grands dramaturges comme Racine, Shakespeare…,  autoportrait

autoportrait

30 avril 2023 :

30 avril 2023 :

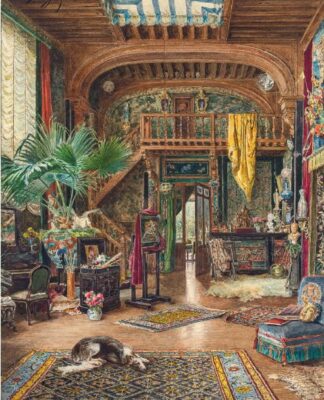

Les Musées de la Ville de Strasbourg ont pu acquérir en 2019 une œuvre rare de

Les Musées de la Ville de Strasbourg ont pu acquérir en 2019 une œuvre rare de

Les photos sont de Bertrand Alain Gillig

Les photos sont de Bertrand Alain Gillig

Dans de courtes vidéos

Dans de courtes vidéos

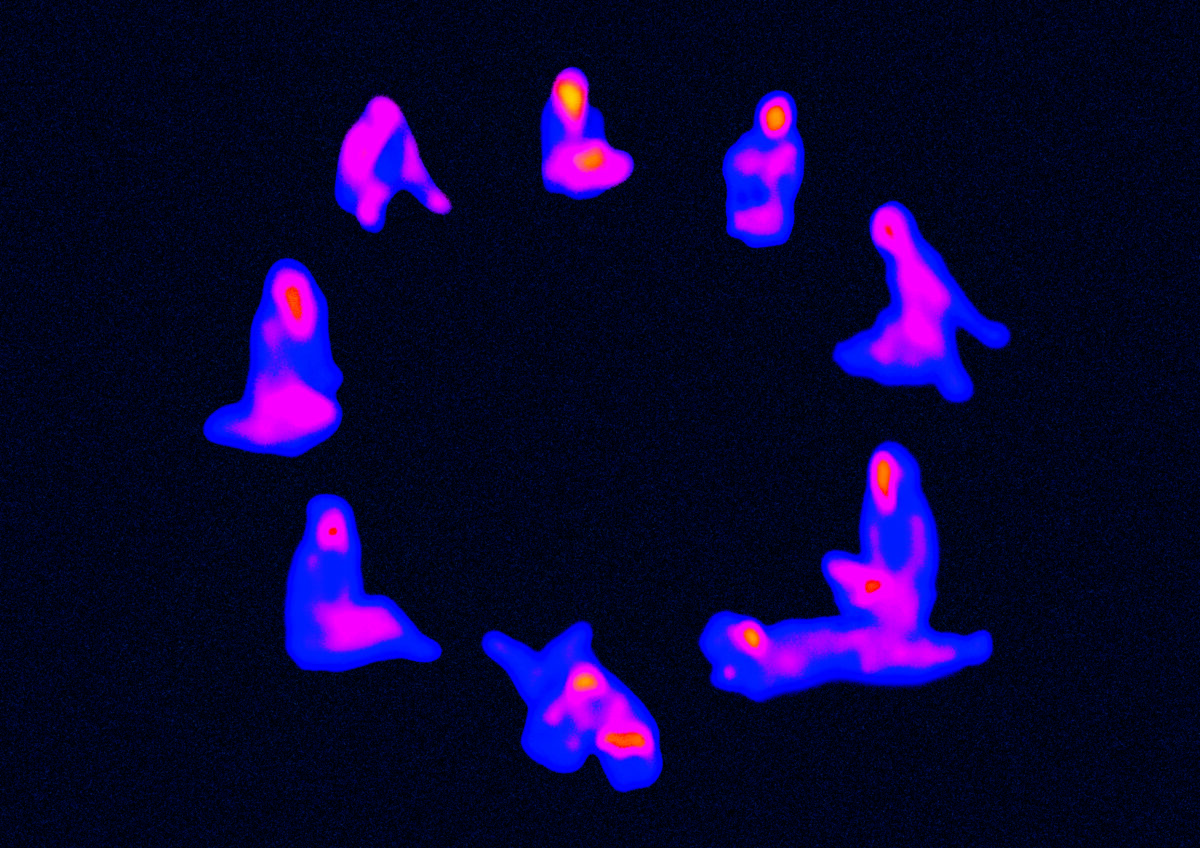

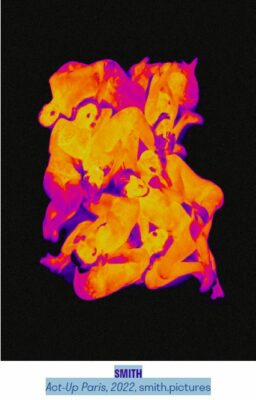

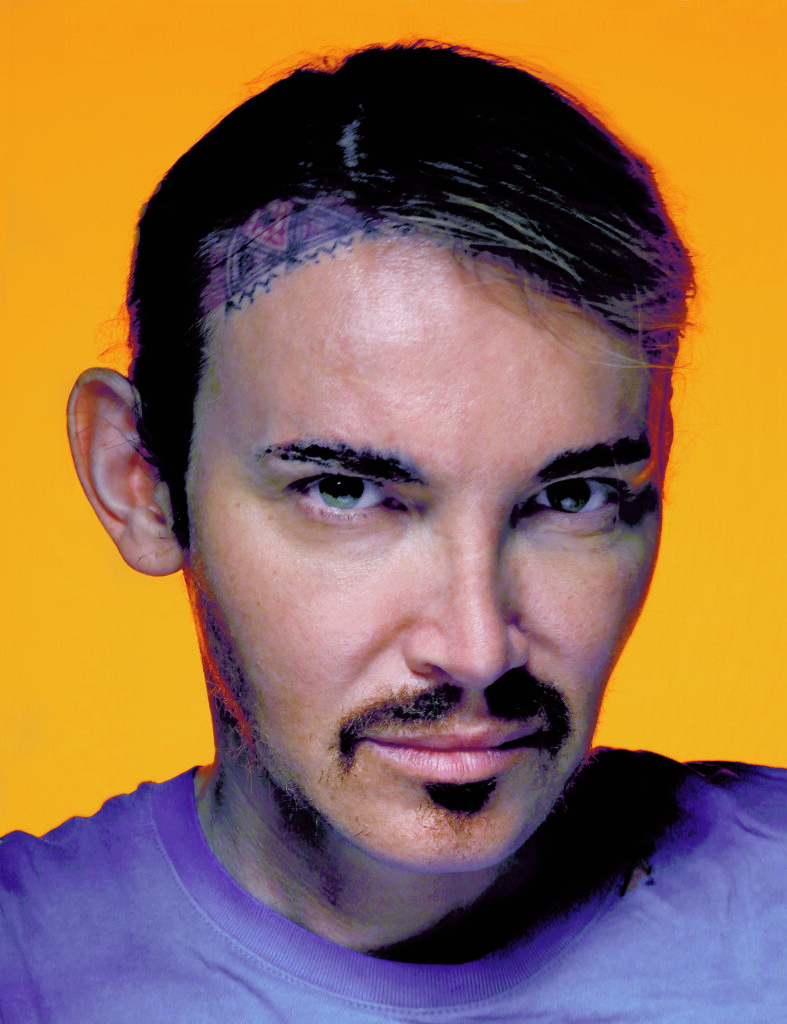

En ouverture de la 11e édition du Festival Vagamondes, le duo-complice Superpartners décloisonne La Filature pour y explorer les identités mutantes, transitions célestes, voyages dans la jungle des métamorphoses humaines et non-humaines.

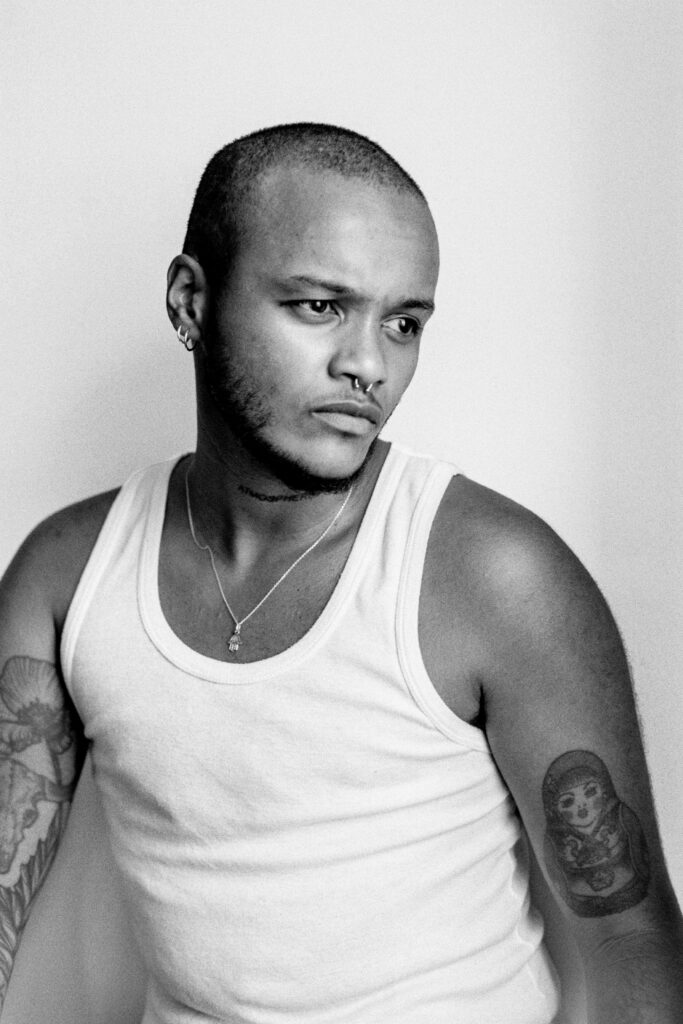

En ouverture de la 11e édition du Festival Vagamondes, le duo-complice Superpartners décloisonne La Filature pour y explorer les identités mutantes, transitions célestes, voyages dans la jungle des métamorphoses humaines et non-humaines. Cette recherche s’inscrivait dans le travail de recherche et de création de SMITH, artiste trans et chercheur transdisciplinaire (détenteur d’un doctorat de l’UQAM, Montréal) – travail déjà présenté à l’occasion de deux expositions à La Filature en 2022 –, qui se déploie dans toutes les directions de l’imaginaire : photographie, cinéma, performance, mais aussi à travers la curation d’exposition et des collaborations avec d’autres artistes et chercheurs

Cette recherche s’inscrivait dans le travail de recherche et de création de SMITH, artiste trans et chercheur transdisciplinaire (détenteur d’un doctorat de l’UQAM, Montréal) – travail déjà présenté à l’occasion de deux expositions à La Filature en 2022 –, qui se déploie dans toutes les directions de l’imaginaire : photographie, cinéma, performance, mais aussi à travers la curation d’exposition et des collaborations avec d’autres artistes et chercheurs

2 700 m²de surface,

2 700 m²de surface,