Nom : Niknam

Prénom : Saba

Profession : artiste polyvatente

Spécialité : croyances, mythologies et rituels de différents peuples à travers le monde

Signe particulier : pseudo – Huginn Muninn, noms des corbeaux de Odin

dieu dans la mythologie germanique et scandinave

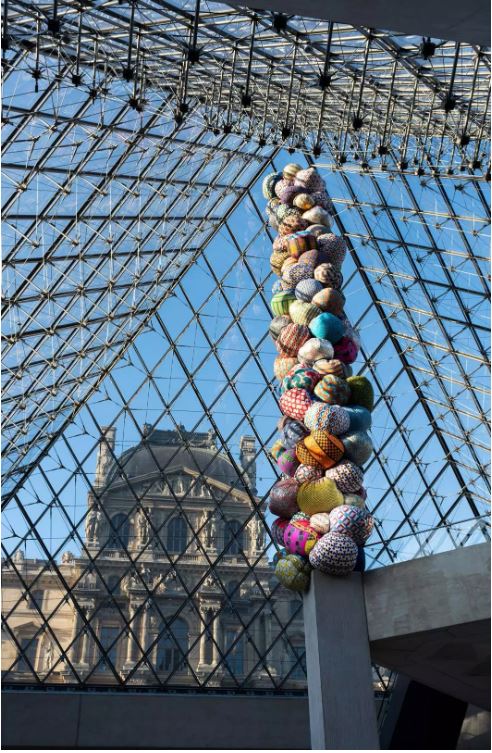

vue de l’exposition à la galerie Cahn à Basel

L'exposition à Basel, à la galerie Cahn est visible jusqu'au 19 novembre 2023

Galerie Cahn comtempory

19 Steinentorstrasse

Basel

Ouvert du jeudi au dimanche

13 h à 19 h

Biographie

Saba Niknam, née en 1988 à Téhéran, Iran, est une artiste accomplie et polyvalente, dont la passion pour la créativité l’a emmenée dans un voyage remarquable. Elle est diplômée de l’estimée Haute École des Arts du Rhin à Strasbourg, témoignant de sa dévotion et de son talent artistique. Les poursuites artistiques de Saba sont profondément influencées par les cultures diverses, l’art populaire, ainsi que les croyances, mythologies et rituels de différents peuples à travers le monde. Avec modestie, elle aborde son art avec une approche ethnologique, cherchant à explorer et à célébrer la riche diversité culturelle de notre planète.

Basel

En 2023, les œuvres d’art de Saba Niknam ont été reconnues et acclamées en étant intégrées dans les collections de deux institutions prestigieuses : le Musée du quai Branly à Paris et le Fonds régional d’art contemporain d’Alsace (FRAC Alsace). De tels accomplissements sont un témoignage de sa vision artistique et de son talent.

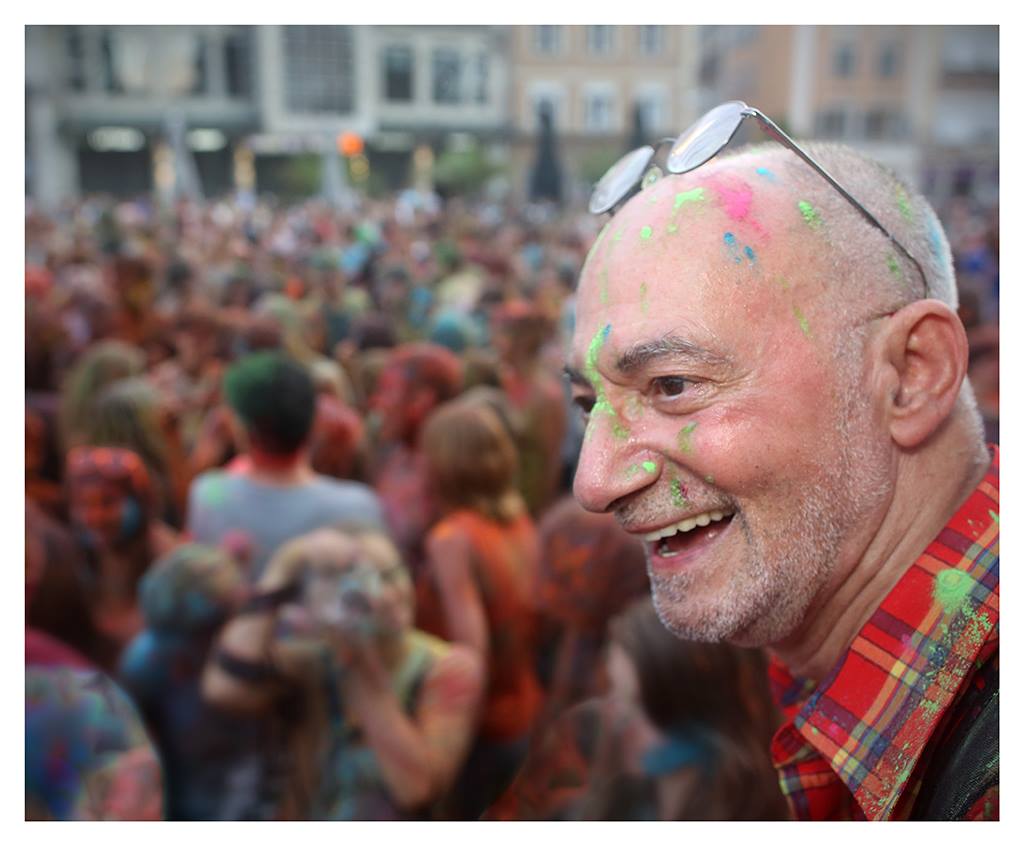

Basel avec Jean-David Cahn

Basel avec Jean-David Cahn

En 2023, elle a participé à l’exposition « Dévoiler » de la Galerie Cahn de Basel,

sous l’autorité de Pierre-Jean Sugier, commissaire et galeriste, en compagnie de l’artiste photographe Jean-Christophe Ballot.

En 2022, Saba s’est lancée dans une collaboration captivante avec le directeur artistique Hamid Rahmanian. Ensemble, ils ont créé un spectacle envoûtant de marionnettes d’ombre intitulé “Chant du Nord”, un spectacle artistique qui a été présenté en première au vénérable Musée du quai Branly à Paris. La première du spectacle a suscité beaucoup d’attention et a davantage consolidé la position de Saba Niknam en tant qu’artiste éminente et visionnaire.

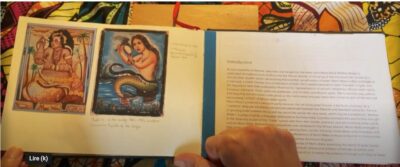

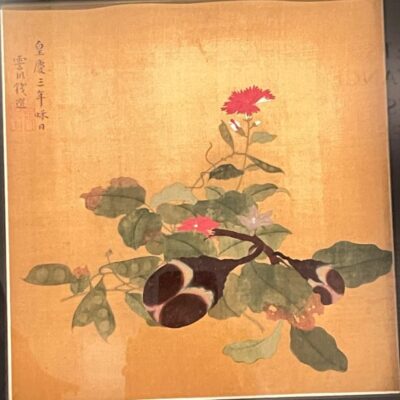

Reconnaissant la valeur de la croissance continue, en 2020, Saba a enrichi davantage son expertise artistique en se spécialisant dans les miniatures persanes à la prestigieuse Prince’s Foundation School of Traditional Arts de Londres. Cette entreprise lui a permis d’approfondir sa compréhension et sa maîtrise de cette forme d’art unique, cherchant humblement à perfectionner ses compétences.

Les accomplissements créatifs de Saba Niknam ont été reconnus à travers des subventions et des expositions prestigieuses. En mars 2019, elle a reçu une subvention de création individuelle de la DRAC Grand-Est pour son projet exceptionnel “Mami Wata”, une exploration captivante des créations mythiques d’eau. La même année, elle a participé à la prestigieuse exposition “GALERISTES” avec Club 7.5 au Carreau du Temple à Paris, suivie d’une remarquable exposition de groupe à la Galerie Marek Kralewski à Freiburg, en Allemagne. Ces opportunités lui ont permis de partager sa voix artistique avec un public diversifié.

Animée par une profonde curiosité pour les cultures diverses, Saba a participé en 2015 au prestigieux programme de résidence croisée “Alsace-Québec, ville d’Alma”. Au cours de cette expérience immersive, elle a plongé dans les mythes des Innu, un peuple autochtone, exprimant ses découvertes profondes à travers des dessins captivants et des objets d’art. Son travail de cette période a été exposé de manière remarquable au FRAC Alsace dans l’exposition “Panache” de février à mai 2017. (2019)

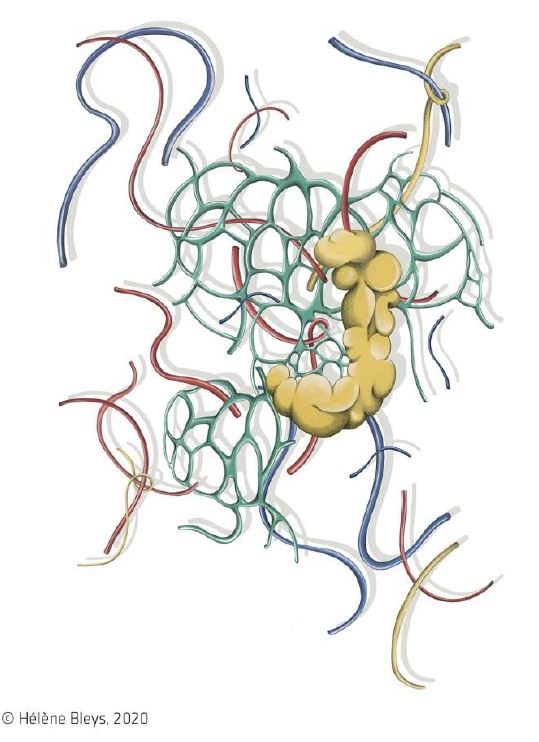

Saba Niknam, Nommo le dieu poisson, 2019

En 2015, Saba Niknam a organisé sa première exposition solo, intitulée “Le Nom Secret du Soleil”, à la prestigieuse Galerie Jean-François Kaiser à Strasbourg, une étape importante dans son parcours artistique.

Tout au long de sa carrière, l’engagement de Saba envers la diversité culturelle, l’exploration de différentes mythologies et son dévouement à la collaboration artistique restent au cœur de son travail. Avec un cœur humble et ouvert, elle s’efforce d’engager le public à travers ses créations captivantes et significatives, laissant une impression indélébile sur le monde de l’art contemporain. À chaque tissage habile de ses œuvres, elle contribue à l’éclatant tapis de l’héritage culturel partagé de l’humanité.

Voyages à travers les Coiffes

Plusieurs de mes expositions se nourrissent des mythes et des symboles, et je collectionne de nombreux vêtements ethniques. Les vêtements et coiffes sont une grande source d’inspiration dans mes dessins je crois au fait que les vêtements ethniques ne sont pas seulement un habit pour le corps mais se lisent, tel un livre qui, à travers les broderies, symboles, formes et couleurs, racontent l’histoire et les croyances d’un peuple.

exposition Basel Galerie Cahn 2023

Dans ce travail artistique, je mélange les habits ethniques des différentes cultures et dessine des coiffes inspirées de véritables coiffes folkloriques, dans un dessin à la mise en scène à la fois théâtralisée et mystique. J’aime raconter des histoires, et l’art en tant que vecteur de narration me fascine.

Ce nouveau projet “Voyages à travers les Coiffes” s’inscrit donc dans la continuité de cette démarche d’exploration des symboles et de narration. Il s’agit d’un projet photographique mettant en scène les coiffes que je fabrique en m’inspirant des traditionnelles coiffes d’Asie.

Ces coiffes que je crée respectent l’authenticité des codes traditionnels, à laquelle j’ajoute une touche qui m’est personnelle. En portant des costumes ethniques, je me mets face à l’objectif et crée une scène théâtrale pour raconter l’origine mythique de la coiffe.

Chacune d’entre elles font l’objet d’une recherche ethnologique afin de révéler le sens derrière la forme ; ces coiffes sont toutes riches de symboles car elles couvrent la tête, considérée comme la partie la plus importante du corps et symbole d’intelligence. Ces objets donnent une valeur importante à la tête qui la porte.

Dans cette série de photographies, j’essaie de présenter ces nouvelles formes de coiffes ethniques et d’initier un voyage à travers l’habit, comme l’a fait Léon Bakst, grand artiste peintre, qui fut également costumier et décorateur pour les Ballets russes.

Citation du Président de l’Académie d’Alsace des sciences, lettres et arts

extrait :

…. silhouette gracieuse dans le monde de l’art, discrète et élégante, Saba cultive une vertu bienfaisante : elle est très gaie !

Bernard Reumaux, Editeur

Son site

Vous pouvez la retrouver sur son site ici

Partager la publication "Saba Niknam"

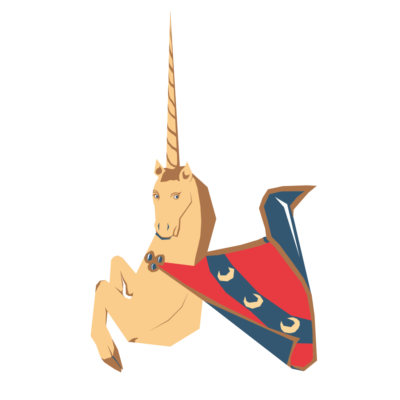

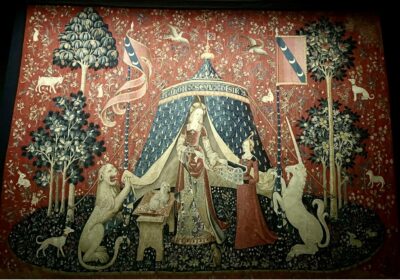

En quelque sorte c’est la Joconde de ce musée, les

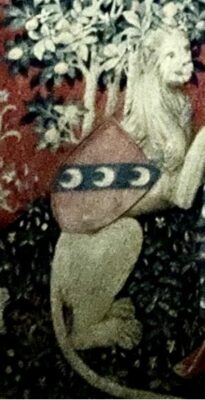

En quelque sorte c’est la Joconde de ce musée, les  Sur un grand ovale bleu, la Dame, élégante, parée de bijoux et souvent assistée d’une demoiselle, se tient solennellement, entre un lion et une licorne porteurs de bannières, de capes ou d’

Sur un grand ovale bleu, la Dame, élégante, parée de bijoux et souvent assistée d’une demoiselle, se tient solennellement, entre un lion et une licorne porteurs de bannières, de capes ou d’

Les modèles des femmes et des animaux à grande échelle ont été dessinés par le peintre Jean d’Ypres. Actif à Paris de 1489 à 1508, il est connu comme enlumineur au service de la reine Anne de Bretagne et comme auteur de modèles pour des vitraux ou pour des gravures illustrant des livres imprimés. Les plantes et les animaux ont pu être tissés à partir de modèles détenus dans les ateliers des liciers.

Les modèles des femmes et des animaux à grande échelle ont été dessinés par le peintre Jean d’Ypres. Actif à Paris de 1489 à 1508, il est connu comme enlumineur au service de la reine Anne de Bretagne et comme auteur de modèles pour des vitraux ou pour des gravures illustrant des livres imprimés. Les plantes et les animaux ont pu être tissés à partir de modèles détenus dans les ateliers des liciers.

Ils demandent un chaise roulante pour moi.

Ils demandent un chaise roulante pour moi.

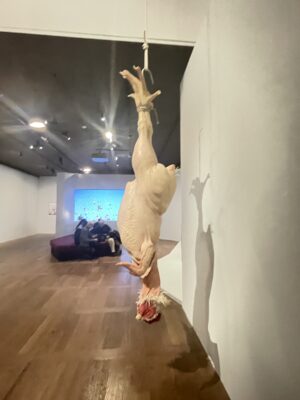

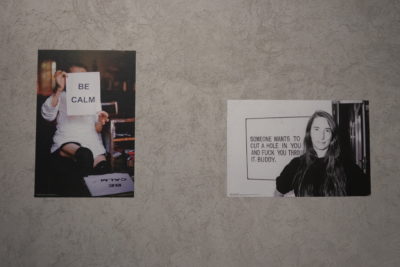

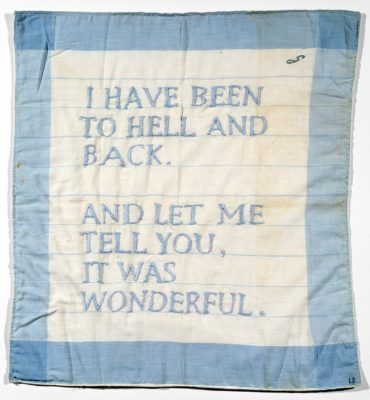

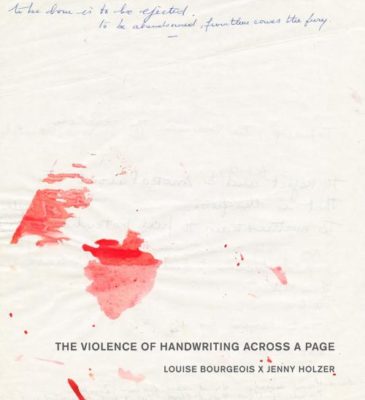

Jenny Holzer (* 1950) compte parmi les artistes majeures de sa génération. Pour le Kunstmuseum Basel, elle conçoit une exposition avec des travaux de Louise Bourgeois (1911–2010), l’une des artistes les plus influentes des 20e et 21e siècles. À travers la rencontre inédite de deux grandes dames de l’art américain, l’oeuvre de Louise Bourgeois est présentée à partir de la perspective de Jenny Holzer.

Jenny Holzer (* 1950) compte parmi les artistes majeures de sa génération. Pour le Kunstmuseum Basel, elle conçoit une exposition avec des travaux de Louise Bourgeois (1911–2010), l’une des artistes les plus influentes des 20e et 21e siècles. À travers la rencontre inédite de deux grandes dames de l’art américain, l’oeuvre de Louise Bourgeois est présentée à partir de la perspective de Jenny Holzer. L

L ’amitié entre Bourgeois et Holzer constitue le fondement de cet ambitieux projet qui est bien plus qu’un simple hommage de la plus jeune artiste à son aînée. Bien que leurs intentions artistiques soient, à première vue, foncièrement différentes, des parallèles apparaissent chez ces deux artistes femmes dans l’emploi du langage, en particulier du mot écrit. Ceux-ci sous-tendent l’interprétation à la fois perspicace et empathique que propose Holzer des oeuvres de Bourgeois, ainsi que sa vision très originale de l’oeuvre de son amie. Le Kunstmuseum Basel a accordé une liberté totale à Jenny Holzer pour la réalisation de cette extraordinaire exposition ainsi que du livre d’artiste qui l’accompagne.

’amitié entre Bourgeois et Holzer constitue le fondement de cet ambitieux projet qui est bien plus qu’un simple hommage de la plus jeune artiste à son aînée. Bien que leurs intentions artistiques soient, à première vue, foncièrement différentes, des parallèles apparaissent chez ces deux artistes femmes dans l’emploi du langage, en particulier du mot écrit. Ceux-ci sous-tendent l’interprétation à la fois perspicace et empathique que propose Holzer des oeuvres de Bourgeois, ainsi que sa vision très originale de l’oeuvre de son amie. Le Kunstmuseum Basel a accordé une liberté totale à Jenny Holzer pour la réalisation de cette extraordinaire exposition ainsi que du livre d’artiste qui l’accompagne. Depuis le début des années 1980, Jenny Holzer jouit d’une notoriété mondiale à travers son utilisation subversive et provocante du langage dans l’espace public. Elle s’appuie sur une large palette de médiums et de formats, allant de tee-shirts à des panneaux, en passant par des projections à grande échelle et des camions dotés de lettres lumineuses LED. Ses travaux analysent et interrogent les rapports de force qui prévalent en politique, dans les rôles de genre, la vie professionnelle et au sein de la société.

Depuis le début des années 1980, Jenny Holzer jouit d’une notoriété mondiale à travers son utilisation subversive et provocante du langage dans l’espace public. Elle s’appuie sur une large palette de médiums et de formats, allant de tee-shirts à des panneaux, en passant par des projections à grande échelle et des camions dotés de lettres lumineuses LED. Ses travaux analysent et interrogent les rapports de force qui prévalent en politique, dans les rôles de genre, la vie professionnelle et au sein de la société. Son oeuvre hétérogène s’intéresse à diverses émotions humaines : l’amour, le désir, la dépendance, la sexualité, le rejet, la jalousie, la perte et l’abandon. Pour l’artiste, l’écriture relevait presque d’une obsession. Ses abondantes archives comprennent des journaux intimes et des lettres qu’elle conserva durant plusieurs décennies, ainsi que des centaines de notes prises sur des feuilles volantes lors de la psychanalyse qu’elle commença à la mort de son père en 1951.

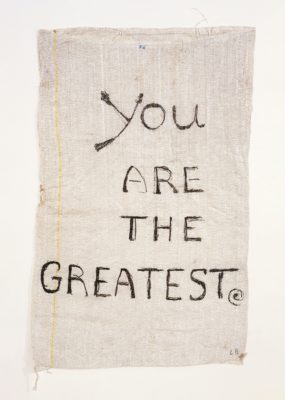

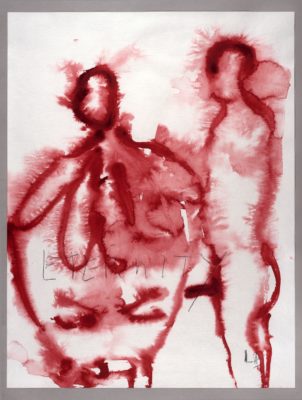

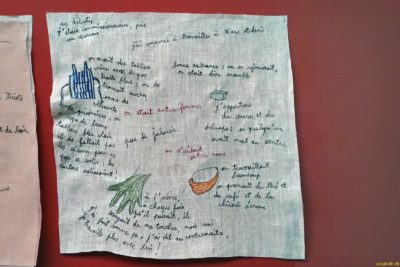

Son oeuvre hétérogène s’intéresse à diverses émotions humaines : l’amour, le désir, la dépendance, la sexualité, le rejet, la jalousie, la perte et l’abandon. Pour l’artiste, l’écriture relevait presque d’une obsession. Ses abondantes archives comprennent des journaux intimes et des lettres qu’elle conserva durant plusieurs décennies, ainsi que des centaines de notes prises sur des feuilles volantes lors de la psychanalyse qu’elle commença à la mort de son père en 1951. L’écriture jouait un rôle important dans le processus de création de Louise Bourgeois. Tout comme à travers ses oeuvres, elle y trouvait une expression à ses traumatismes et parvenait parfois à les surmonter. L’acte d’écrire lui permettait d’exprimer consciemment des émotions et des impulsions pour certaines inconscientes. Dans son travail artistique, Bourgeois employait le mot écrit sous diverses formes : brodé sur des matières textiles à l’instar de sous-vêtements et de mouchoirs, gravé dans des plaques de plomb, écrit sur des gravures, ou encore intégré à certaines de ses installations connues sous le nom de Cell (« cellule »). Dans nombre de travaux plus tardifs, Bourgeois eut recours à d’anciens journaux intimes et à d’autres écrits. Ainsi, elle mêla non seulement l’image et le mot écrit, mais aussi le passé et le présent.

L’écriture jouait un rôle important dans le processus de création de Louise Bourgeois. Tout comme à travers ses oeuvres, elle y trouvait une expression à ses traumatismes et parvenait parfois à les surmonter. L’acte d’écrire lui permettait d’exprimer consciemment des émotions et des impulsions pour certaines inconscientes. Dans son travail artistique, Bourgeois employait le mot écrit sous diverses formes : brodé sur des matières textiles à l’instar de sous-vêtements et de mouchoirs, gravé dans des plaques de plomb, écrit sur des gravures, ou encore intégré à certaines de ses installations connues sous le nom de Cell (« cellule »). Dans nombre de travaux plus tardifs, Bourgeois eut recours à d’anciens journaux intimes et à d’autres écrits. Ainsi, elle mêla non seulement l’image et le mot écrit, mais aussi le passé et le présent. Pour l’exposition Louise Bourgeois x Jenny Holzer, Holzer a regroupé des oeuvres de Bourgeois de manière thématique au sein de neuf salles du Kunstmuseum Basel | Neubau. La présentation suit une logique intuitive et poétique. Chaque salle est autonome et possède sa propre identité. Dans le même temps, l’exposition toute entière déploie un récit dense et complexe autour de réminiscences, des cinq sens, de paysages, de l’inconscient, de la sexualité, de la maternité, des traumatismes et de la créativité.

Pour l’exposition Louise Bourgeois x Jenny Holzer, Holzer a regroupé des oeuvres de Bourgeois de manière thématique au sein de neuf salles du Kunstmuseum Basel | Neubau. La présentation suit une logique intuitive et poétique. Chaque salle est autonome et possède sa propre identité. Dans le même temps, l’exposition toute entière déploie un récit dense et complexe autour de réminiscences, des cinq sens, de paysages, de l’inconscient, de la sexualité, de la maternité, des traumatismes et de la créativité.

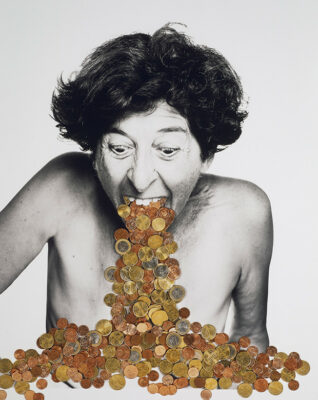

Louise Bourgeois autoportrait

Louise Bourgeois autoportrait

Après des études artistiques, Georgiana Houghton se tourne vers le spiritualisme alors

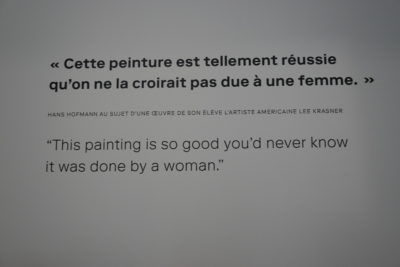

Après des études artistiques, Georgiana Houghton se tourne vers le spiritualisme alors Formée à l’Académie royale des beaux-arts de Stockholm où les femmes pouvaient étudier depuis 1864 − fait exceptionnel en Europe −, puis initiée au spiritisme, Hilma af Klint peint ses premières œuvres abstraites dès 1906, avec la série Primordial Chaos. Entre 1906 et 1915, elle réalise son œuvre centrale, les 193 Peintures pour le Temple. Influencée par la théosophie puis l’anthroposophie de Rudolf Steiner, elle reçoit des « commandes » d’êtres supérieurs rencontrés dès la fin des années 1890. Les découvertes de la théorie de l’évolution en biologie ainsi que de l’atome et de la théorie de la relativité en physique renforcent sa conviction que l’esprit domine la matière et que la conscience peut changer l’être. L’abstraction est pour elle la manifestation naturelle de l’esprit vivant qui relie tous les êtres. Cependant, ces œuvres sont plus a-mimétiques (elles n’imitent pas le réel) qu’abstraites, au sens de « formes pures » détachées de toute volonté de représentation. En 1932, af Klint soustrait volontairement son œuvre au regard, exigeant qu’elle ne soit dévoilée que vingt ans après sa mort. Elle n’aura donc pas de reconnaissance avant les années 1980. Mais l’ampleur et l’originalité de sa recherche en font une précurseure longtemps méconnue de l’abstraction symboliste de la fin du 19e siècle.

Formée à l’Académie royale des beaux-arts de Stockholm où les femmes pouvaient étudier depuis 1864 − fait exceptionnel en Europe −, puis initiée au spiritisme, Hilma af Klint peint ses premières œuvres abstraites dès 1906, avec la série Primordial Chaos. Entre 1906 et 1915, elle réalise son œuvre centrale, les 193 Peintures pour le Temple. Influencée par la théosophie puis l’anthroposophie de Rudolf Steiner, elle reçoit des « commandes » d’êtres supérieurs rencontrés dès la fin des années 1890. Les découvertes de la théorie de l’évolution en biologie ainsi que de l’atome et de la théorie de la relativité en physique renforcent sa conviction que l’esprit domine la matière et que la conscience peut changer l’être. L’abstraction est pour elle la manifestation naturelle de l’esprit vivant qui relie tous les êtres. Cependant, ces œuvres sont plus a-mimétiques (elles n’imitent pas le réel) qu’abstraites, au sens de « formes pures » détachées de toute volonté de représentation. En 1932, af Klint soustrait volontairement son œuvre au regard, exigeant qu’elle ne soit dévoilée que vingt ans après sa mort. Elle n’aura donc pas de reconnaissance avant les années 1980. Mais l’ampleur et l’originalité de sa recherche en font une précurseure longtemps méconnue de l’abstraction symboliste de la fin du 19e siècle. Sonia Delaunay-Terk étudie en Allemagne avant de s’installer à Paris en 1906. Elle y épouse Robert Delaunay en 1909 devant lequel elle s’est trop souvent effacée pour mieux entretenir son souvenir. Son abstraction colorée, exaltée par la loi des « contrastes simultanés », s’étend des beaux-arts aux arts appliqués, en une union originale entre art et vie quotidienne.

Sonia Delaunay-Terk étudie en Allemagne avant de s’installer à Paris en 1906. Elle y épouse Robert Delaunay en 1909 devant lequel elle s’est trop souvent effacée pour mieux entretenir son souvenir. Son abstraction colorée, exaltée par la loi des « contrastes simultanés », s’étend des beaux-arts aux arts appliqués, en une union originale entre art et vie quotidienne. Artiste majeure de l’abstraction, Sophie Taeuber, fille d’une féministe avant l’heure ouverte aux arts, fréquente l’école de dessin du musée pour l’industrie et l’artisanat de Saint Gall en Suisse avant de recevoir une formation de textile et travail du bois à Munich. Elle développe son propre vocabulaire formel abstrait à partir de formes géométriques, sans passer par un processus d’abstraction. Elle décloisonne également les arts, mettant sur le même plan arts plastiques et arts appliqués. En 1915, lorsqu’en pleine guerre, Taeuber fait la connaissance de Jean Arp, elle a déjà une vaste culture, à la fois théorique et concrète. Ses essais de broderies et tissages impressionnent et influencent Arp. Son œuvre traverse ensuite toutes les époques et les médiums, de la danse dadaïste en 1916 et des têtes en bois tourné à partir de 1918, à ses réalisations à L’Aubette en 1928, en passant par ses contributions aux groupes phares de l’abstraction à partir des années 1930, jusqu’à son décès brutal en 1943.

Artiste majeure de l’abstraction, Sophie Taeuber, fille d’une féministe avant l’heure ouverte aux arts, fréquente l’école de dessin du musée pour l’industrie et l’artisanat de Saint Gall en Suisse avant de recevoir une formation de textile et travail du bois à Munich. Elle développe son propre vocabulaire formel abstrait à partir de formes géométriques, sans passer par un processus d’abstraction. Elle décloisonne également les arts, mettant sur le même plan arts plastiques et arts appliqués. En 1915, lorsqu’en pleine guerre, Taeuber fait la connaissance de Jean Arp, elle a déjà une vaste culture, à la fois théorique et concrète. Ses essais de broderies et tissages impressionnent et influencent Arp. Son œuvre traverse ensuite toutes les époques et les médiums, de la danse dadaïste en 1916 et des têtes en bois tourné à partir de 1918, à ses réalisations à L’Aubette en 1928, en passant par ses contributions aux groupes phares de l’abstraction à partir des années 1930, jusqu’à son décès brutal en 1943.

Je dédie ce mois de novembre à

Je dédie ce mois de novembre à

L’hippocampe, « animal exotique », est un organe du cerveau, de petite taille, qui ressemble grandement à un cheval de mer. Situé dans le lobe temporal, il est le siège d’une mémoire à long terme, autrement dit de la mémoire de l’individu depuis le moment où il est capable de se souvenir. Cet organe joue un rôle central dans le stockage des connaissances dites explicites, celles que l’on peut formuler par le langage. Il est aussi le siège de ce qu’on appelle la mémoire épisodique, celle qui nous permet d’enregistrer des informations factuelles et contextuelles, celle qui nous sert aussi à voyager mentalement dans le temps et l’espace. Une sorte de disque dur personnel, qui archive nos souvenirs.

L’hippocampe, « animal exotique », est un organe du cerveau, de petite taille, qui ressemble grandement à un cheval de mer. Situé dans le lobe temporal, il est le siège d’une mémoire à long terme, autrement dit de la mémoire de l’individu depuis le moment où il est capable de se souvenir. Cet organe joue un rôle central dans le stockage des connaissances dites explicites, celles que l’on peut formuler par le langage. Il est aussi le siège de ce qu’on appelle la mémoire épisodique, celle qui nous permet d’enregistrer des informations factuelles et contextuelles, celle qui nous sert aussi à voyager mentalement dans le temps et l’espace. Une sorte de disque dur personnel, qui archive nos souvenirs. L’image commandée à l’artiste Hélène Bleys (en en-tête) qui illustre le carton de l’exposition, est une sorte d’hippocampe posée sur un enchevêtrement de fils entremêlés et ombrés, des fils qui nous ramènent naturellement à Mulhouse à l’industrie textile. Cette industrie qui a façonné la cité, planté ses usines-monuments dans le paysage, organisé la vie de ses habitants laborieux. Le labeur renvoie à la dimension humaine du sujet.

L’image commandée à l’artiste Hélène Bleys (en en-tête) qui illustre le carton de l’exposition, est une sorte d’hippocampe posée sur un enchevêtrement de fils entremêlés et ombrés, des fils qui nous ramènent naturellement à Mulhouse à l’industrie textile. Cette industrie qui a façonné la cité, planté ses usines-monuments dans le paysage, organisé la vie de ses habitants laborieux. Le labeur renvoie à la dimension humaine du sujet. elle administre leurs ateliers depuis 2015.

elle administre leurs ateliers depuis 2015. « La main et les gestes sont au coeur de ma pratique, ils incarnent une humanité préservée face la mécanisation généralisée et à l’efficacité imposée actuellement.

« La main et les gestes sont au coeur de ma pratique, ils incarnent une humanité préservée face la mécanisation généralisée et à l’efficacité imposée actuellement.

« Dans le cadre temporel de ce projet avec La Kunsthalle, j’ai eu la chance de recueillir la parole de vingt-trois femmes ayant travaillé ou travaillant dans des entreprises textiles. J’ai écouté ce qu’elles disaient et j’ai posé des questions. Mon écoute est tributaire, bien-sûr, de la somme de mes expériences, fantasmes, illusions, connaissances, analyses, etc. C’est un outil on ne peut plus subjectif. Le témoignage

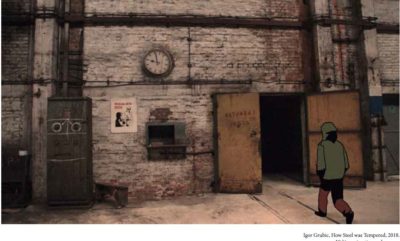

« Dans le cadre temporel de ce projet avec La Kunsthalle, j’ai eu la chance de recueillir la parole de vingt-trois femmes ayant travaillé ou travaillant dans des entreprises textiles. J’ai écouté ce qu’elles disaient et j’ai posé des questions. Mon écoute est tributaire, bien-sûr, de la somme de mes expériences, fantasmes, illusions, connaissances, analyses, etc. C’est un outil on ne peut plus subjectif. Le témoignage visite les ruines d’une usine à travers la relation d’un père et de son fils. L’un est la mémoire du lieu, l’autre en fait son terrain de jeu.

visite les ruines d’une usine à travers la relation d’un père et de son fils. L’un est la mémoire du lieu, l’autre en fait son terrain de jeu.  Elles ont par ailleurs fait l’objet de programmes

Elles ont par ailleurs fait l’objet de programmes série European Spring (Printemps européen), déclinaison du mot

série European Spring (Printemps européen), déclinaison du mot D’immenses bâtisses grouillant de main d’oeuvre et d’activités sont devenues des espaces vides et dégradés.

D’immenses bâtisses grouillant de main d’oeuvre et d’activités sont devenues des espaces vides et dégradés.