Jean Claude Gandur

« Issu d’une famille sensible à l’art, j’ai eu la chance de le côtoyer depuis l’enfance et ainsi de me familiariser aux cultures européennes, orientales ou sud-américaines.

La démarche, suivie tout au long de ma vie, et celle désormais de la Fondation, est nourrie par trois motivations : le goût de l’art, l’envie de développer des collections et le désir de les partager. Y a-t-il plus belle perspective que celle de soumettre ses choix à l’appréciation des autres, de permettre à tous de voir et d’admirer des œuvres uniques, réunies dans une quête esthétique et intellectuelle constante ?

L’art n’est pas seulement la cristallisation d’un moment de l’histoire, mais également un vecteur de dialogue entre les civilisations et un témoignage du génie humain. Ce langage universel ouvre sur la tolérance et la compréhension entre les peuples. Si ces collections permettent à des personnes d’origines différentes de se reconnaître à l’aune de leur tradition et contribuent à les faire vivre en harmonie, alors l’effort consenti n’aura pas été vain.

Je remercie tous ceux qui m’entourent — famille et collaborateurs — de m’aider à poursuivre ce but. »

J’ai eu la chance d’être invitée au musée Rath de Genève en mai 2011, où

Jean Claude Gandur exposait une partie de sa collection d’oeuvres abstraites, sous le commissariat d‘Eric de Chassey. (directeur de la Villa Medicis à cette date)

Aussi je lis avec bonheur qu’il a tourné son regard, comme il l’a révélé dans une édition récente du Journal des Arts vers la France. Plusieurs villes sont sur les rangs. « Outre Strasbourg, il y a Rouen, Bordeaux et Caen »

Voici ci-dessous le billet rédigé suite à ma visite à Genève

Le choix d’une centaine d’œuvres issues de la collection de la Fondation Gandur pour l’Art retrace l’histoire de la peinture non-figurative expressionniste à Paris, du milieu des années 1940 au début des années 1960. Ces tableaux de première importance permettent de considérer cette période d’une manière renouvelée et de renverser des préjugés tenaces sur la Seconde École de Paris en montrant sa vitalité et sa place réelle dans l’art international de l’après-guerre, sans crispation chauvine.

Pour Éric de Chassey , directeur de la Villa Médicis depuis septembre 2009, commissaire de l’exposition

« elles seules peuvent assurer une transformation des regards, un

renversement des a priori et l’établissement éventuel de nouvelles hiérarchies, y compris à l’intérieur

de la Seconde École de Paris, qui réhabiliteront des artistes que leur époque ou la postérité a, jusqu’à

présent, mal ou peu considérés ».

Introduite par quelques œuvres peintes immédiatement avant ou pendant la guerre, l’exposition se développe en sept sections, à la fois thématiques et chronologiques,

Au sous-sol de l’exposition figurent trois sections monographiques. En effet, au-delà d’une présentation pour ainsi dire objective de l’art européen de cette période, la collection de la Fondation Gandur pour l’Art est aussi le résultat de choix personnels.

Elle met en valeur quatre artistes qui se placent à la croisée des distinctions qui viennent d’être faites.

La première salle est consacrée aux oeuvres de Gérard Schneider et de Hans Hartung, deux artistes unis par une profonde amitié ; la deuxième à celles de Georges Mathieu, l’un des agents les plus actifs, symboliquement mais aussi concrètement, de la constitution de la Seconde École de Paris ; la

troisième à celles de Pierre Soulages, faisant toute la place qu’ils méritent aux grands ensembles réunis par Jean Claude Gandur, au fil des ans. Ce collectionneur passionné d’art a choisi de lier le sort de sa Fondation à celui du Musée d’art et d’histoire de Genève en mettant à la disposition du musée une collection multiforme, comprenant de nombreuses oeuvres d’art de qualité internationale. vue de la Collection Gandur au musée Rath de Genève

vue de la Collection Gandur au musée Rath de Genève

C’est une symphonie harmonieuse où dominent les gris, le noir, le blanc, avec quelques rouges éclatants.

C’est une collection d’esthète, cohérente, où prédomine la recherche de la qualité comme fil conducteur, sans forfanterie, véritable outil pédagogique pour les historiens d’art dans sa presque exhaustivité, un immersion dans l’abstraction intelligente.

On passe des fulgurances de Mathieu aux gestes de Hartung en s’arrêtant pour s’imprégner des « outrenoires » et pièges à lumière de Soulages.

C’est un éblouissement de tous les instants dans le cheminement à travers les salles à thèmes

Annonces – Synthèses – Primitivismes – Constructions – Paysages – Gestes – Ruines, où l’accrochage est exemplaire.

C’est aussi la découverte d’artistes moins célèbres, dans la partie

« Annonces » comme Alberto Magnelli, Ad Reinhardt qui ouvrent l’exposition en compagnie d’Alfred Manessier, suivis de Roger Bissière.

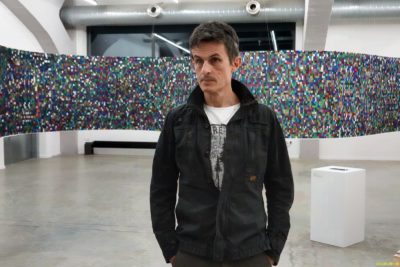

Pour la section « Construction » deux magnifiques Jean Fautrier, dont  Sarah et une nature morte. Mais aussi des Martin Barré , au style très personnel qui vise une

Sarah et une nature morte. Mais aussi des Martin Barré , au style très personnel qui vise une

« réduction – concentration » à côté de laquelle Jean Claude Gundur a eu la gentillesse de poser pour moi.

Il ne faut pas oublier Oscar d’Oscar Gauthier.

Dans les « Paysages » Jean Paul Riopelle, Camille Bryen, dans les

« Gestes » Simon Hantaï admirables.

Dans les « Ruines »

Albert Buri dont le rouge répond au superbe Concetto Spazial de Lucio Fontana.

Il me faut aussi citer entre autres les « Fleurs blanches et jaunes » de Nicolas de Staël.

L’exposition qui se termine le 14 août, ira ensuite au Musée Fabre de Montpellier puis à Milan.

Elle est ponctuée d’évènements divers, comme le

Parcours d’un collectionneur avec Jean Claude Gandur le 22 juin 2011, des visites commentées en français, allemand et anglais, des visites spéciales pour les familles, la journée internationale des musées du 15 mai.

Une conférence, mercredi le 25 mai à 19 heures :

Pour un art de vivre : les œuvres annexes de Georges Mathieu, par Jean-Marie Cusinberche – historien d’art, auteur du catalogue générale des œuvres annexes de Georges Mathieu.

photos de l’auteur, courtoisie de Monsieur Jean Claude Gandur

photos de l’auteur, courtoisie de Monsieur Jean Claude Gandur

Photo 1 Pierre Soulages – Rodez – Peinture 130 x 89 huile sur toile 24 août 1958

Photo 2 Nicolas de Staël – Fleurs Blanches et Jaunes – huile sur toile 1953 – Eric de Chassey

photo 3 Jean Fautrier – Sarah 1943 huile sur papier marouflé sur toile

photo

4 Martin Barré – huile sur toile 1956 56-80-p – Jean Claude Gandur collectionneur

photo 5 Lucio Fontana – Concetto Spaziale 1956 huile, technique mixte et verre sur toile

Partager la publication "La Fondation Gandur Les sujets de l’abstraction au musée Rath de Genève"

Au

Au

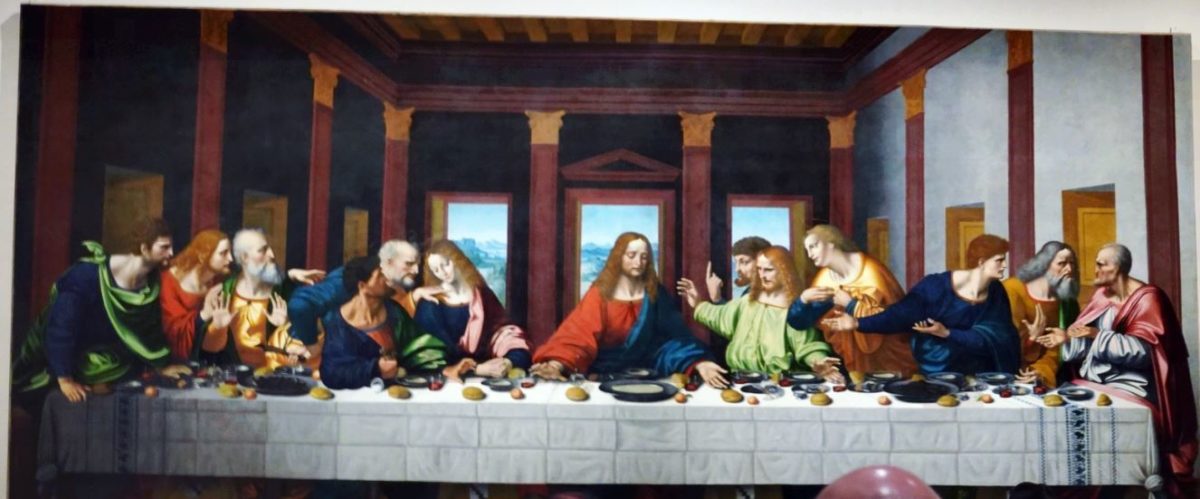

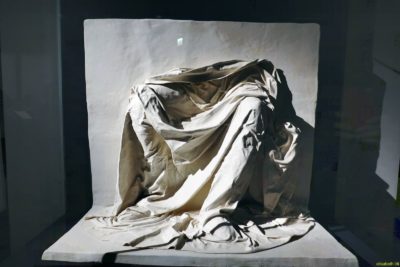

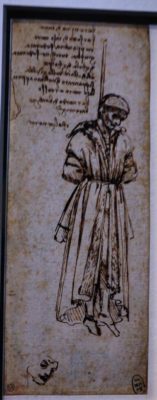

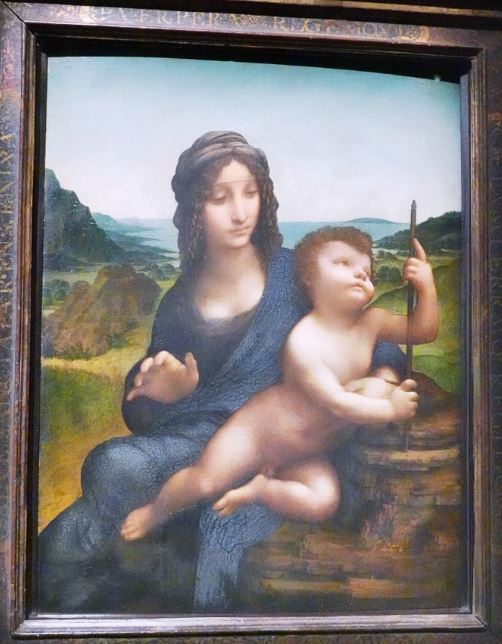

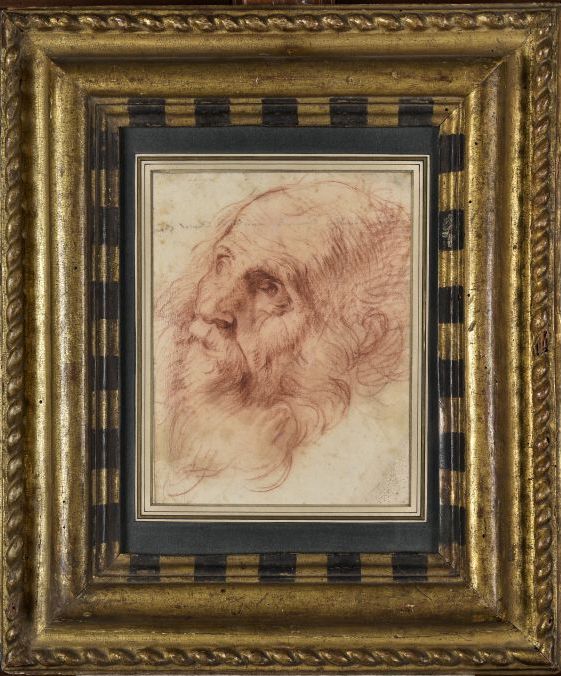

Le Christ et saint Thomas, ou l’incrédulité de saint Thomas, réalisé entre 1467 et 1483 par Andrea del Verrocchio, artiste renommé dans la Florence du XVe siècle, non seulement marque le point de départ du parcours de l’exposition du Louvre, mais symbolise aussi le cheminement artistique de Léonard de Vinci (1452-1519), le plus célèbre des élèves de Verrocchio.

Le Christ et saint Thomas, ou l’incrédulité de saint Thomas, réalisé entre 1467 et 1483 par Andrea del Verrocchio, artiste renommé dans la Florence du XVe siècle, non seulement marque le point de départ du parcours de l’exposition du Louvre, mais symbolise aussi le cheminement artistique de Léonard de Vinci (1452-1519), le plus célèbre des élèves de Verrocchio. L’exposition du Louvre retrace le processus de création du

L’exposition du Louvre retrace le processus de création du Quelques surprises ravivent mon enthousiasme :

Quelques surprises ravivent mon enthousiasme : montrant le corps de Bernardo Baroncelli pendu, en lien avec le meurtre de Giuliano de Medici, dans la conspiration Pazzi. Avec une intégrité impartiale, Leonardo a enregistré dans un miroir, en écrivant les couleurs des robes que portait Baroncelli à sa mort.

montrant le corps de Bernardo Baroncelli pendu, en lien avec le meurtre de Giuliano de Medici, dans la conspiration Pazzi. Avec une intégrité impartiale, Leonardo a enregistré dans un miroir, en écrivant les couleurs des robes que portait Baroncelli à sa mort. Une tête de femme échevelée, La Scapiliata le cartel dit terre d’ombre, sur bois, une pure merveille.

Une tête de femme échevelée, La Scapiliata le cartel dit terre d’ombre, sur bois, une pure merveille. le Louvre rassemble près de cent quarante œuvres, soit plus de 160 (peintures, dessins, manuscrits, sculptures, objets d’art) issues des plus prestigieuses institutions européennes et américaines : la Royal Collection, le British Museum, la National Gallery de Londres, la Pinacothèque vaticane, la Bibliothèque Ambrosienne de Milan, la Galleria Nazionale de Parme, le musée de l’Ermitage de SaintPétersbourg, les Gallerie dell’Accademia de Venise, le Metropolitan Museum de New York, l’Institut de France … L’occasion unique d’admirer 11 tableaux de l’artiste (sur moins de 20 qui lui sont attribués par les spécialistes) à côté d’une sélection de ses plus beaux dessins et de ses principaux manuscrits scientifiques.

le Louvre rassemble près de cent quarante œuvres, soit plus de 160 (peintures, dessins, manuscrits, sculptures, objets d’art) issues des plus prestigieuses institutions européennes et américaines : la Royal Collection, le British Museum, la National Gallery de Londres, la Pinacothèque vaticane, la Bibliothèque Ambrosienne de Milan, la Galleria Nazionale de Parme, le musée de l’Ermitage de SaintPétersbourg, les Gallerie dell’Accademia de Venise, le Metropolitan Museum de New York, l’Institut de France … L’occasion unique d’admirer 11 tableaux de l’artiste (sur moins de 20 qui lui sont attribués par les spécialistes) à côté d’une sélection de ses plus beaux dessins et de ses principaux manuscrits scientifiques.

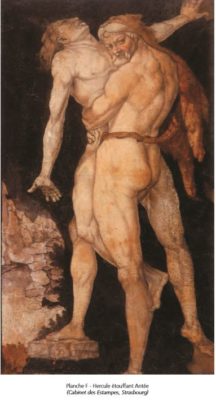

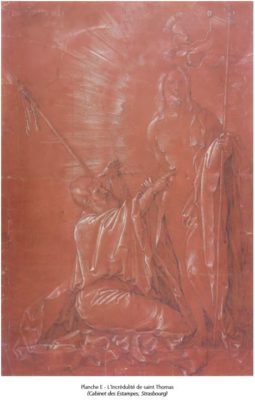

Au printemps 2019, Madame Marie-Claire Ballabio a formulé le souhait de donner à la ville de Strasbourg 57 œuvres de la collection constituée avec Madame Jeannine Poitrey (†). Ce don est composé de 17 tableaux anciens et de 40 œuvres sur papier du XVIe au XIXe siècle avec une majorité d’œuvres du XVIIe siècle. La donation concerne trois institutions : le Musée des Beaux-Arts pour les peintures, le Cabinet des Estampes et des Dessins et le Musée d’art moderne et contemporain pour les œuvres graphiques.

Au printemps 2019, Madame Marie-Claire Ballabio a formulé le souhait de donner à la ville de Strasbourg 57 œuvres de la collection constituée avec Madame Jeannine Poitrey (†). Ce don est composé de 17 tableaux anciens et de 40 œuvres sur papier du XVIe au XIXe siècle avec une majorité d’œuvres du XVIIe siècle. La donation concerne trois institutions : le Musée des Beaux-Arts pour les peintures, le Cabinet des Estampes et des Dessins et le Musée d’art moderne et contemporain pour les œuvres graphiques. Le choix de la ville de Strasbourg est justifié par la politique ambitieuse d’exposition des musées. Par ailleurs, la notoriété et la qualité des collections ont conforté les donatrices dans leur choix. Plus qu’une accumulation de noms, cette collection est faite d’œuvres de haute qualité. Concernant les peintures, les fleurons sont sans nul doute une vue urbaine du hollandais Berckheyde, une Vierge priant de Sassoferrato

Le choix de la ville de Strasbourg est justifié par la politique ambitieuse d’exposition des musées. Par ailleurs, la notoriété et la qualité des collections ont conforté les donatrices dans leur choix. Plus qu’une accumulation de noms, cette collection est faite d’œuvres de haute qualité. Concernant les peintures, les fleurons sont sans nul doute une vue urbaine du hollandais Berckheyde, une Vierge priant de Sassoferrato et un rare Prophète de Signorelli.

et un rare Prophète de Signorelli.

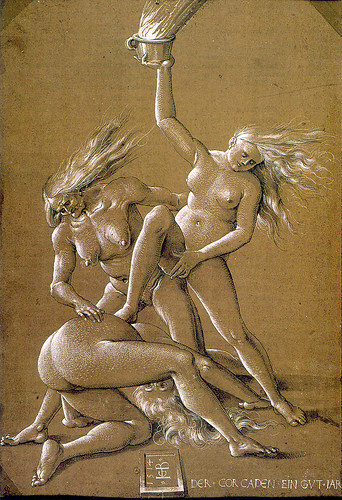

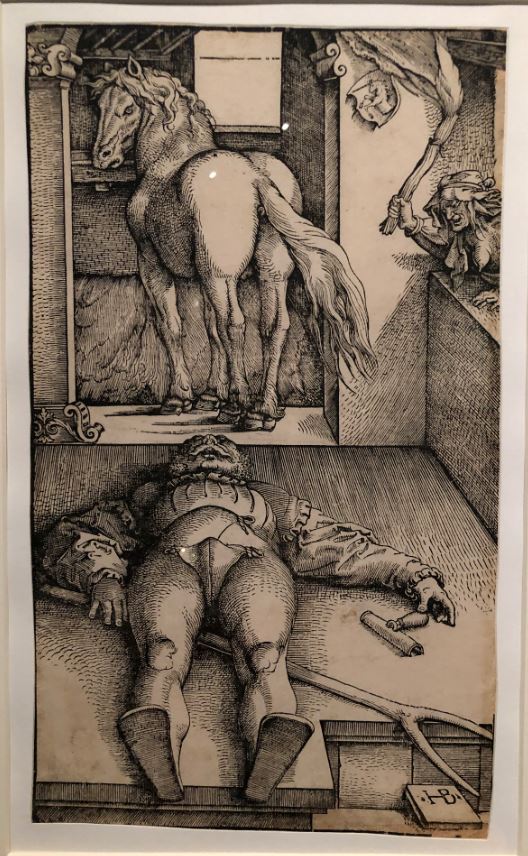

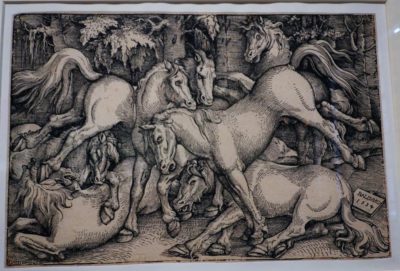

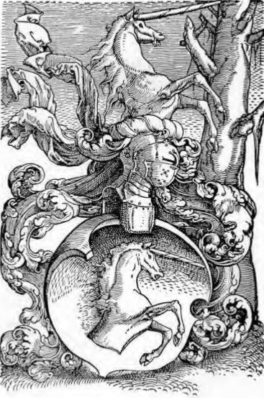

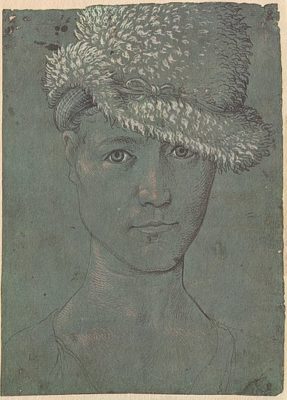

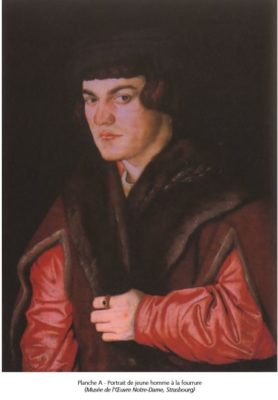

. Mais le rayonnement du maître de Colmar avait largement dépassé les frontières de l’Alsace.En définitive, tout dépend de la date que l’on assigne au premier autoportrait, un dessin d’une rare acuité psychologique et d’un raffinement artistique incontestable (Kunstmuseum Bâle). En effet, ce portrait d’adolescent imberbe, très nettement influencé par les maîtres souabes, comme Bernhard Strigel installé à Memmingen, est placé par certains auteurs comme Gert von der Osten au tout début de la production de Hans Baldung Grien (vers 1500). Par rapport à l’autoportrait peint de 1507 (retable de Saint-Sébastien, Musée de Nuremberg), la différence d’âge est très nette sans que l’on puisse préciser le nombre d’années. Il n’en reste pas moins vrai que le dessin semble antérieur à l’entrée de Hans Baldung Grien dans l’atelier de Dürer en 1503.

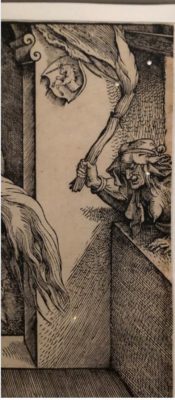

. Mais le rayonnement du maître de Colmar avait largement dépassé les frontières de l’Alsace.En définitive, tout dépend de la date que l’on assigne au premier autoportrait, un dessin d’une rare acuité psychologique et d’un raffinement artistique incontestable (Kunstmuseum Bâle). En effet, ce portrait d’adolescent imberbe, très nettement influencé par les maîtres souabes, comme Bernhard Strigel installé à Memmingen, est placé par certains auteurs comme Gert von der Osten au tout début de la production de Hans Baldung Grien (vers 1500). Par rapport à l’autoportrait peint de 1507 (retable de Saint-Sébastien, Musée de Nuremberg), la différence d’âge est très nette sans que l’on puisse préciser le nombre d’années. Il n’en reste pas moins vrai que le dessin semble antérieur à l’entrée de Hans Baldung Grien dans l’atelier de Dürer en 1503.  Un autre problème est soulevé par le surnom de Grien qui est utilisé même dans les documents officiels comme la procuration de 1516 : « Ich Hans Baldung genant Grien moler Bekenn, das ich in der besten form… ». On sait que Dürer l’appelait « Grünhanss ». La prédilection pour la couleur verte souvent avancée comme explication n’est pas évidente au vu de ses peintures conservées. Seul son autoportrait du retable de Saint-Sébastien, déjà cité, frappe par le costume vert clair. Il y a certainement un rapport plus étroit avec la feuille de vigne dont il signait au début certaines de ses œuvres. On a également pensé plus récemment à

Un autre problème est soulevé par le surnom de Grien qui est utilisé même dans les documents officiels comme la procuration de 1516 : « Ich Hans Baldung genant Grien moler Bekenn, das ich in der besten form… ». On sait que Dürer l’appelait « Grünhanss ». La prédilection pour la couleur verte souvent avancée comme explication n’est pas évidente au vu de ses peintures conservées. Seul son autoportrait du retable de Saint-Sébastien, déjà cité, frappe par le costume vert clair. Il y a certainement un rapport plus étroit avec la feuille de vigne dont il signait au début certaines de ses œuvres. On a également pensé plus récemment à À ce sujet, on a d’ailleur attiré l’attention sur la gravure d’Adam et d’Ève, datée de 1519, où Ève ne foule nullement le serpent, mais le monogramme du graveur. Enfin, dernière pièce à verser au dossier, Caspar Baldung, son propre frère, l’avocat déjà cité, portait également le surnom de Grien.

À ce sujet, on a d’ailleur attiré l’attention sur la gravure d’Adam et d’Ève, datée de 1519, où Ève ne foule nullement le serpent, mais le monogramme du graveur. Enfin, dernière pièce à verser au dossier, Caspar Baldung, son propre frère, l’avocat déjà cité, portait également le surnom de Grien.

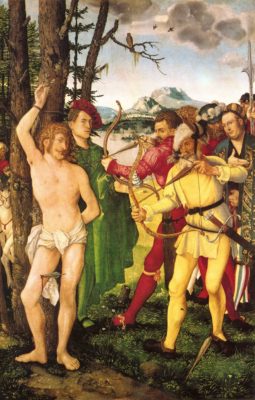

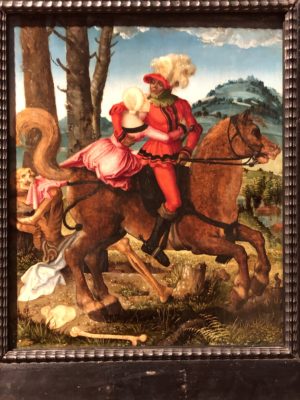

Un autre autel peint en 1511 pour une église d’Alsace a été relégué dans une sacristie et finalement dépareillé : un panneau avec la sainte Parenté et saint Jean-Baptiste se trouve à Washington (National Gallery of Art), un autre avec saint Jean l’Évangéliste à Patmos a trouvé refuge à Cologne (Wallraf- Richartz-Museum). Dans cette œuvre se manifeste une maîtrise incontestable qui se retrouve dans la Messe de Saint Grégoire (Cleveland, Museum of Art) exécutée pour les Chevaliers de Saint-Jean à Strasbourg (1511). La Sainte Famille sous un arbre existe en deux versions presque identiques (1512) : la première se voit à Vienne (Akademie der bildenden Künste), l’autre, plus sobre, plus mûre, à Nuremberg. Toutes deux révèlent l’influence de Cranach et d’Altdorfer. L’année 1512, qui marque la fin du premier séjour strasbourgeois de Hans Baldung Grien, est particulièrement féconde : les commandes affluent de toute part.

Un autre autel peint en 1511 pour une église d’Alsace a été relégué dans une sacristie et finalement dépareillé : un panneau avec la sainte Parenté et saint Jean-Baptiste se trouve à Washington (National Gallery of Art), un autre avec saint Jean l’Évangéliste à Patmos a trouvé refuge à Cologne (Wallraf- Richartz-Museum). Dans cette œuvre se manifeste une maîtrise incontestable qui se retrouve dans la Messe de Saint Grégoire (Cleveland, Museum of Art) exécutée pour les Chevaliers de Saint-Jean à Strasbourg (1511). La Sainte Famille sous un arbre existe en deux versions presque identiques (1512) : la première se voit à Vienne (Akademie der bildenden Künste), l’autre, plus sobre, plus mûre, à Nuremberg. Toutes deux révèlent l’influence de Cranach et d’Altdorfer. L’année 1512, qui marque la fin du premier séjour strasbourgeois de Hans Baldung Grien, est particulièrement féconde : les commandes affluent de toute part.  Il faut au moins mentionner la Crucifixion de Berlin-Dahlem, la Crucifixion avec l‘Incrédulité de saint Thomas de Bâle (Öffentliche Kunstsammlung), la Sainte Trinité de Londres (National Gallery), la Sainte Parenté de Bâle et le Jeune homme aux roses d’Indianapolis (collection particulière).

Il faut au moins mentionner la Crucifixion de Berlin-Dahlem, la Crucifixion avec l‘Incrédulité de saint Thomas de Bâle (Öffentliche Kunstsammlung), la Sainte Trinité de Londres (National Gallery), la Sainte Parenté de Bâle et le Jeune homme aux roses d’Indianapolis (collection particulière).

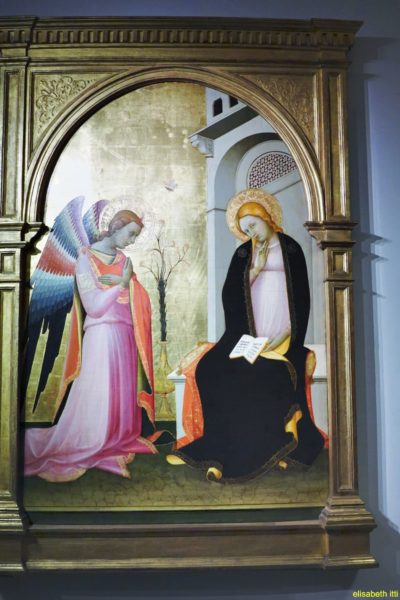

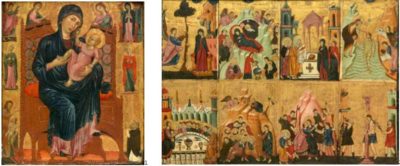

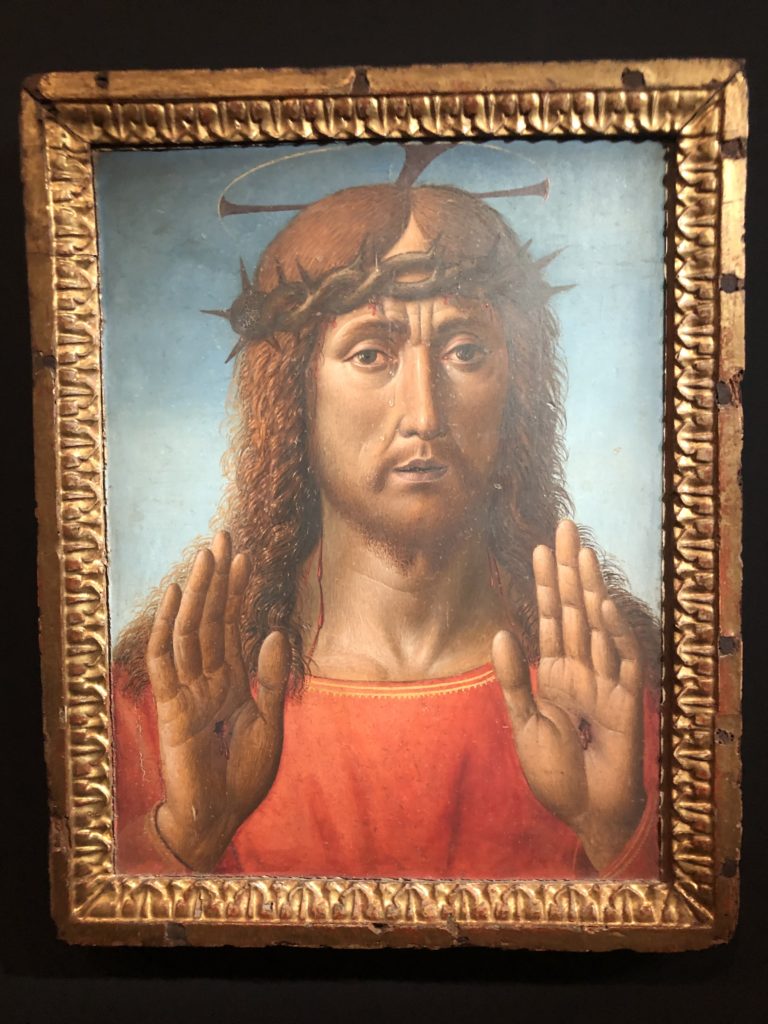

En écho à son exceptionnelle collection d’art italien, le musée Jacquemart André présente plus de 75 chefs-d’œuvre des plus grands maîtres italiens comme Lorenzo Monaco, Fra Angelico, Uccello, Lippi, Bellini, Carpaccio, Tintoret, Véronèse, Bronzino ou Gentileschi. Cette exposition offre l’occasion unique d’admirer pour la première fois des tableaux, sculptures et objets d’art jusque-là jamais été présentés au public.

En écho à son exceptionnelle collection d’art italien, le musée Jacquemart André présente plus de 75 chefs-d’œuvre des plus grands maîtres italiens comme Lorenzo Monaco, Fra Angelico, Uccello, Lippi, Bellini, Carpaccio, Tintoret, Véronèse, Bronzino ou Gentileschi. Cette exposition offre l’occasion unique d’admirer pour la première fois des tableaux, sculptures et objets d’art jusque-là jamais été présentés au public.

SECTION 2. LES ORS DES PRIMITIFS ITALIENS, À L’AUBE DE LA RENAISSANCE

SECTION 2. LES ORS DES PRIMITIFS ITALIENS, À L’AUBE DE LA RENAISSANCE

Si l’on parle de Pascal Poirot, peintre, sculpteur, professeur, maître du paysage, comme de l’architecture, son livre, bilingue, français, anglais, enrichi par les textes de Tiphaine Laroque, entre autres, des photos de Florian Tiedje, dont les photos sont exposées actuellement à la

Si l’on parle de Pascal Poirot, peintre, sculpteur, professeur, maître du paysage, comme de l’architecture, son livre, bilingue, français, anglais, enrichi par les textes de Tiphaine Laroque, entre autres, des photos de Florian Tiedje, dont les photos sont exposées actuellement à la

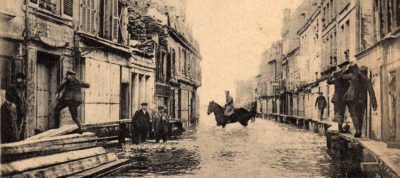

Avec le changement climatique, le Grand-Est pourrait connaître des intempéries beaucoup plus souvent et mieux s’y préparer, c’est d’abord se souvenir. Les gestionnaires des risques d’inondation en région se mobilisent pour commémorer les inondations de décembre 1919 et janvier 1920, à travers des actions favorisant la mémoire et la culture du risque.

Avec le changement climatique, le Grand-Est pourrait connaître des intempéries beaucoup plus souvent et mieux s’y préparer, c’est d’abord se souvenir. Les gestionnaires des risques d’inondation en région se mobilisent pour commémorer les inondations de décembre 1919 et janvier 1920, à travers des actions favorisant la mémoire et la culture du risque.

Sa pratique, transdisciplinaire, se construit en collaboration avec des équipes de recherche : en physique nucléaire (CNRS-Institut pluridisciplinaire Hubert Curien, Strasbourg), en sciences du vivant (Institut Océanographique de Sopot et Laboratoire de Biotechnologie Marine, Université de Gdansk, Pologne) et en sciences humaines (Anthropologie Contemporaine, Université de Stockholm, Suède).

Sa pratique, transdisciplinaire, se construit en collaboration avec des équipes de recherche : en physique nucléaire (CNRS-Institut pluridisciplinaire Hubert Curien, Strasbourg), en sciences du vivant (Institut Océanographique de Sopot et Laboratoire de Biotechnologie Marine, Université de Gdansk, Pologne) et en sciences humaines (Anthropologie Contemporaine, Université de Stockholm, Suède).

Aline Veillat vit et travaille comme artiste chercheur indépendante à Bâle en Suisse. Elle a étudié à l’École d’art de Lausanne et titulaire d’un doctorat de l’Université Paris 8 en Esthétiques, Sciences et Technologies de l’Art. Ses œuvres sont régulièrement présentées dans le monde entier.

Aline Veillat vit et travaille comme artiste chercheur indépendante à Bâle en Suisse. Elle a étudié à l’École d’art de Lausanne et titulaire d’un doctorat de l’Université Paris 8 en Esthétiques, Sciences et Technologies de l’Art. Ses œuvres sont régulièrement présentées dans le monde entier.

Amandine Amat (responsable du département Conseil Risque et Changement Climatique à la Chambre de Commerce et d’Industrie d’Alsace),

Amandine Amat (responsable du département Conseil Risque et Changement Climatique à la Chambre de Commerce et d’Industrie d’Alsace),