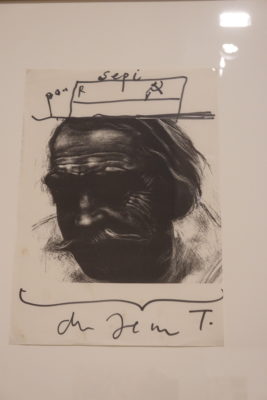

Josef « Seppi » Imhof, assistant de Jean Tinguely de 1971 jusqu’à la mort de l’artiste en 1991, a rassemblé de nombreuses œuvres sur papier tout au long des années où, très régulièrement et de très près, il a accompagné Tinguely

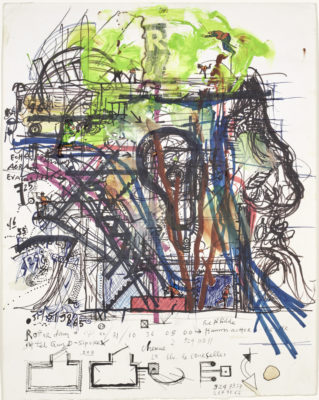

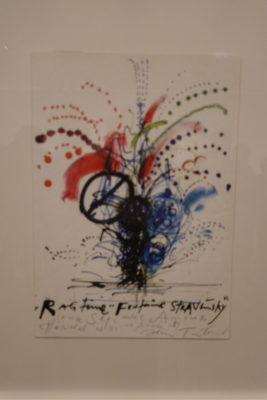

( 22 mai 1925 à Fribourg et mort le 30 août 1991 à Berne).  On trouve là des dessins, des gravures, des collages, des lettres, des croquis de travail, des aquarelles méticuleuses. Ce sont tous de témoignages d’une relation intense entre l’artiste et son assistant. Seppi Imhof a fait don au Musée Tinguely de sa collection d’œuvres sur papier, qui est présentée dans le cadre de l’exposition Merci Seppi jusqu’au au 13 mars 2022.

On trouve là des dessins, des gravures, des collages, des lettres, des croquis de travail, des aquarelles méticuleuses. Ce sont tous de témoignages d’une relation intense entre l’artiste et son assistant. Seppi Imhof a fait don au Musée Tinguely de sa collection d’œuvres sur papier, qui est présentée dans le cadre de l’exposition Merci Seppi jusqu’au au 13 mars 2022.

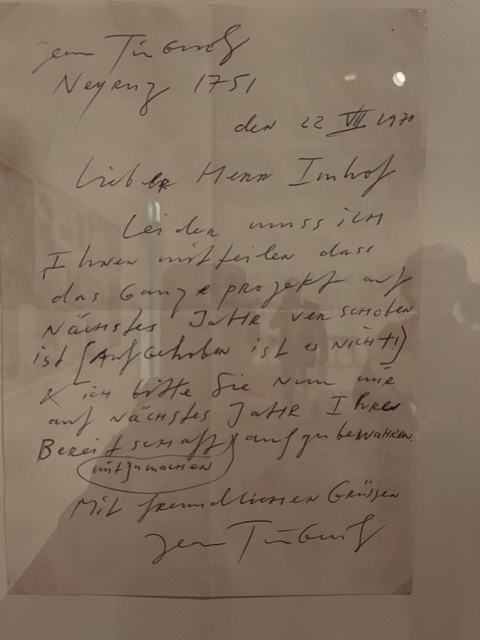

Ce sont comme des posts it sommairement

détaillés, mais illustrés par des notifications, que Seppi devait interpréter, comme assistant en chef.

Les histoires sur le travail de Seppi Imhof en tant qu’assistant de Jean Tinguely se bousculent. Que ce soit le recrutement, comme soudeur, au buffet de la gare (avec la question clé de savoir s’il pouvait aussi « taper le carton »), les récits de voyages et les hébergements aventureux ou les visites chez ou avec des artistes comme Alexander Calder ou Keith Haring – Seppi a presque toujours été là et recueilli non seulement des impressions mais aussi de nombreux souvenirs. Et il aime les raconter et les transmettre.

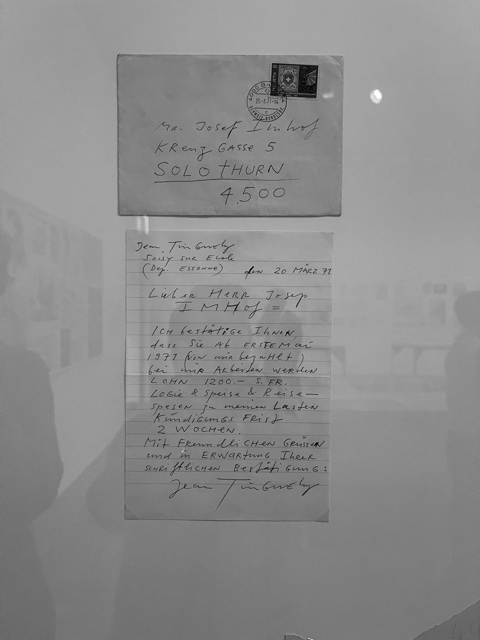

offre d’emploi

contrat

Josef Imhof dit Seppi est né 23 mai 1943 à Berne et passa son enfance à Soleure

Après un apprentissage de serrurier en bâtiment et en construction il travailla entre autres au laminoir de Von Roll à Gerlafingen.

En 1970, il tomba par hasard sur l’annonce suivante dans un journal:

“Jean Tinguely cherche pour une durée d’environ 6 mois à partir du 15 juillet serrurier en bâtiment ou serrurier (suisse alémanique), polyvalent et ne souffrant pas de vertige, permis de conduire (connaissances de jass désirées), p.l. construction d’une sculpture monumentale en fer dans les alentours de Paris. Hébergement et nourriture compris. » (jass jeu de cartes suisse)

La décision spontanée de répondre à cette annonce devait déterminer les prochaines 20 années de la vie de Josef Imhof. En tant que soudeur qualifié il devint l’assistant professionnel de Jean Tinguely qui devait – selon les dires de l’artiste – être meilleur soudeur qu’il ne l’était.

Après l’installation de l’exposition “Machines de Tinguely” au CNAC (Centre national d’art contemporain) à Paris au printemps 1971, le véritable travail de Sepp Imhof comme assistant de Tinguely commença pour de vrai: avec Niki, Bernhard Luginbühl, leurs aides et autres artistes, amis de Tinguely, débuta le long travail commencé en 1969 sur la sculpture-installation monumentale La Tête ou Le Cyclop à Milly-la-Forêt, près de Paris.

Sepp Imhof était le garant pour la réalisation matérielle des idées souvent fantastiques de l’artiste.

Pendant plus de 20 ans jusqu’à son inauguration officielle en 1994, 300 tonnes de fer soudé furent nécessaires pour la construction de la sculpture haute de 22,5 m.

Mais, Josef Imhof participa aussi à de nombreux autres projets de Jean Tinguely.

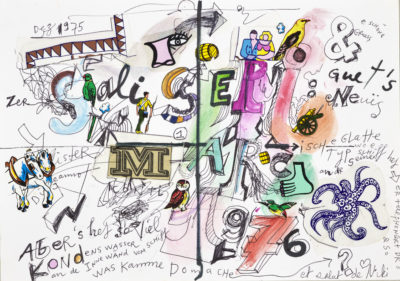

Seppi a collectionné et gardé jusqu’au dernier bout de papier, souvenirs nombreux documentant ses années de travail riches en expériences aux côtés de Jeannot et d’autres artistes. Les spectateurs auront maintenant l’occasion d’en voir un choix au Musée. Parmi ceux-ci se trouvent des lettres-collages hauts en couleurs que Jean Tinguely lui envoyait de tous les coins du monde. Elles révèlent la fantaisie sans borne et la créativité de l’artiste qui avait pour habitude de « bricoler » et donner ainsi forme à ses idées et souhaits à partir d’impressions et d’objets, de choses quotidiennes et de choses jetées. De surcroît, les lettres à son assistant Imhof sont d’importants documents qui nous instruisent sur les étapes éparpillées de la création artistique de Tinguely et nous permettent de gagner un aperçu direct et enrichissant dans sa manière de travailler.

Parmi ces souvenirs, il y a aussi quantité de lettres, affiches, gravures, notes,

« images à avaler », consignes de travail, cartons d’invitation et projets divers que, pour la plupart, Jean Tinguely (et parfois aussi Niki de Saint Phalle) lui a écrits et dédiés. Ce sont des points de repère dans la collaboration avec le patron et ami ; ils évoquent des projets importants des années 1970 et 1980 ainsi que des lieux significatifs : Le Cyclop, Le Crocrodrome de Zig et Puce, Il Giardino die Tarocchi, Chaos No. 1, Klamauk, Pit-Stop, Bâle, Fribourg ou Charlotte.

Après avoir travaillé comme conservateur au Musée Tinguely jusqu’en 2008, Seppi Imhof a fait don à celui-ci de sa collection d’œuvres sur papier. Classés par thèmes, lieux et projets, les plus de 400 pièces sont désormais exposées. Par leur volume, ils illustrent également l’intensité avec laquelle les deux hommes ont travaillé et même souvent vécu ensemble pendant 20 ans, en symbiose presque, mais pourtant dans des domaines et avec des responsabilités bien définis. Cette exposition est donc un hommage, d’une part à Seppi Imhof, le généreux donateur, et d’autre part à l’amitié entre Jean et Seppi qui a rendu tout cela possible.

Après avoir travaillé comme conservateur au Musée Tinguely jusqu’en 2008, Seppi Imhof a fait don à celui-ci de sa collection d’œuvres sur papier. Classés par thèmes, lieux et projets, les plus de 400 pièces sont désormais exposées. Par leur volume, ils illustrent également l’intensité avec laquelle les deux hommes ont travaillé et même souvent vécu ensemble pendant 20 ans, en symbiose presque, mais pourtant dans des domaines et avec des responsabilités bien définis. Cette exposition est donc un hommage, d’une part à Seppi Imhof, le généreux donateur, et d’autre part à l’amitié entre Jean et Seppi qui a rendu tout cela possible.

Informations pratiques Musée Tinguely :

Titre de l exposition : Merci Seppi. Un cadeau merveilleux Adresse : Musée Tinguely | Paul Sacher – Anlage 1 | 4002 Bâle

Heures d ouverture : mardi à dimanche, tous les jours 11h – 18h

Sites Internet : www.tinguely.ch

Réseaux sociaux : @museumtinguely | #museumtinguely | # tinguely | # merciseppi

Le Musée Tinguely est soumis à l’obligation du certificat Covid. Nous vous demandons donc de présenter votre certificat et votre carte d’identité à l’entrée.

Le Musée Tinguely est soumis à l’obligation du certificat Covid. Nous vous demandons donc de présenter votre certificat et votre carte d’identité à l’entrée.

Accès

Gare centrale de Bâle CFF / Gare SNCF :

tram no. 2 jusqu‘au « Wettsteinplatz »,

puis bus no. 31 ou 38 jusqu’à « Tinguely Museum ».

Gare allemande (Bad. Bahnhof) : bus no. 36.

Partager la publication "Merci Seppi. Un cadeau merveilleux au Musée Tinguely"

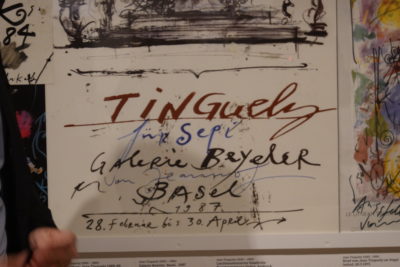

Fête de l’été à la Fondation Beyeler

Fête de l’été à la Fondation Beyeler

Après des études artistiques, Georgiana Houghton se tourne vers le spiritualisme alors

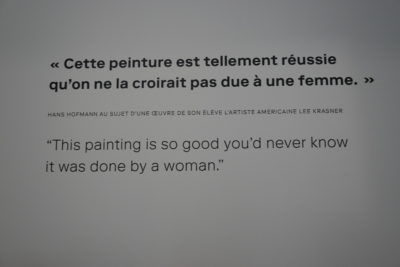

Après des études artistiques, Georgiana Houghton se tourne vers le spiritualisme alors Formée à l’Académie royale des beaux-arts de Stockholm où les femmes pouvaient étudier depuis 1864 − fait exceptionnel en Europe −, puis initiée au spiritisme, Hilma af Klint peint ses premières œuvres abstraites dès 1906, avec la série Primordial Chaos. Entre 1906 et 1915, elle réalise son œuvre centrale, les 193 Peintures pour le Temple. Influencée par la théosophie puis l’anthroposophie de Rudolf Steiner, elle reçoit des « commandes » d’êtres supérieurs rencontrés dès la fin des années 1890. Les découvertes de la théorie de l’évolution en biologie ainsi que de l’atome et de la théorie de la relativité en physique renforcent sa conviction que l’esprit domine la matière et que la conscience peut changer l’être. L’abstraction est pour elle la manifestation naturelle de l’esprit vivant qui relie tous les êtres. Cependant, ces œuvres sont plus a-mimétiques (elles n’imitent pas le réel) qu’abstraites, au sens de « formes pures » détachées de toute volonté de représentation. En 1932, af Klint soustrait volontairement son œuvre au regard, exigeant qu’elle ne soit dévoilée que vingt ans après sa mort. Elle n’aura donc pas de reconnaissance avant les années 1980. Mais l’ampleur et l’originalité de sa recherche en font une précurseure longtemps méconnue de l’abstraction symboliste de la fin du 19e siècle.

Formée à l’Académie royale des beaux-arts de Stockholm où les femmes pouvaient étudier depuis 1864 − fait exceptionnel en Europe −, puis initiée au spiritisme, Hilma af Klint peint ses premières œuvres abstraites dès 1906, avec la série Primordial Chaos. Entre 1906 et 1915, elle réalise son œuvre centrale, les 193 Peintures pour le Temple. Influencée par la théosophie puis l’anthroposophie de Rudolf Steiner, elle reçoit des « commandes » d’êtres supérieurs rencontrés dès la fin des années 1890. Les découvertes de la théorie de l’évolution en biologie ainsi que de l’atome et de la théorie de la relativité en physique renforcent sa conviction que l’esprit domine la matière et que la conscience peut changer l’être. L’abstraction est pour elle la manifestation naturelle de l’esprit vivant qui relie tous les êtres. Cependant, ces œuvres sont plus a-mimétiques (elles n’imitent pas le réel) qu’abstraites, au sens de « formes pures » détachées de toute volonté de représentation. En 1932, af Klint soustrait volontairement son œuvre au regard, exigeant qu’elle ne soit dévoilée que vingt ans après sa mort. Elle n’aura donc pas de reconnaissance avant les années 1980. Mais l’ampleur et l’originalité de sa recherche en font une précurseure longtemps méconnue de l’abstraction symboliste de la fin du 19e siècle. Sonia Delaunay-Terk étudie en Allemagne avant de s’installer à Paris en 1906. Elle y épouse Robert Delaunay en 1909 devant lequel elle s’est trop souvent effacée pour mieux entretenir son souvenir. Son abstraction colorée, exaltée par la loi des « contrastes simultanés », s’étend des beaux-arts aux arts appliqués, en une union originale entre art et vie quotidienne.

Sonia Delaunay-Terk étudie en Allemagne avant de s’installer à Paris en 1906. Elle y épouse Robert Delaunay en 1909 devant lequel elle s’est trop souvent effacée pour mieux entretenir son souvenir. Son abstraction colorée, exaltée par la loi des « contrastes simultanés », s’étend des beaux-arts aux arts appliqués, en une union originale entre art et vie quotidienne. Artiste majeure de l’abstraction, Sophie Taeuber, fille d’une féministe avant l’heure ouverte aux arts, fréquente l’école de dessin du musée pour l’industrie et l’artisanat de Saint Gall en Suisse avant de recevoir une formation de textile et travail du bois à Munich. Elle développe son propre vocabulaire formel abstrait à partir de formes géométriques, sans passer par un processus d’abstraction. Elle décloisonne également les arts, mettant sur le même plan arts plastiques et arts appliqués. En 1915, lorsqu’en pleine guerre, Taeuber fait la connaissance de Jean Arp, elle a déjà une vaste culture, à la fois théorique et concrète. Ses essais de broderies et tissages impressionnent et influencent Arp. Son œuvre traverse ensuite toutes les époques et les médiums, de la danse dadaïste en 1916 et des têtes en bois tourné à partir de 1918, à ses réalisations à L’Aubette en 1928, en passant par ses contributions aux groupes phares de l’abstraction à partir des années 1930, jusqu’à son décès brutal en 1943.

Artiste majeure de l’abstraction, Sophie Taeuber, fille d’une féministe avant l’heure ouverte aux arts, fréquente l’école de dessin du musée pour l’industrie et l’artisanat de Saint Gall en Suisse avant de recevoir une formation de textile et travail du bois à Munich. Elle développe son propre vocabulaire formel abstrait à partir de formes géométriques, sans passer par un processus d’abstraction. Elle décloisonne également les arts, mettant sur le même plan arts plastiques et arts appliqués. En 1915, lorsqu’en pleine guerre, Taeuber fait la connaissance de Jean Arp, elle a déjà une vaste culture, à la fois théorique et concrète. Ses essais de broderies et tissages impressionnent et influencent Arp. Son œuvre traverse ensuite toutes les époques et les médiums, de la danse dadaïste en 1916 et des têtes en bois tourné à partir de 1918, à ses réalisations à L’Aubette en 1928, en passant par ses contributions aux groupes phares de l’abstraction à partir des années 1930, jusqu’à son décès brutal en 1943.

Le 16 juillet 1921 naissait Ernst Beyeler, fondateur de la Fondation Beyeler. En tant qu’un des galeristes les plus influents de son temps, il a constitué avec son épouse Hildy l’une des plus importantes collections d’art moderne au monde, hébergée depuis 1997 à la Fondation Beyeler dont le bâtiment a été conçu par l’architecte italien Renzo Piano. En tant que co-fondateur d’Art Basel, Ernst Beyeler a fortement contribué au rayonnement culturel international de la ville de Bâle.

Le 16 juillet 1921 naissait Ernst Beyeler, fondateur de la Fondation Beyeler. En tant qu’un des galeristes les plus influents de son temps, il a constitué avec son épouse Hildy l’une des plus importantes collections d’art moderne au monde, hébergée depuis 1997 à la Fondation Beyeler dont le bâtiment a été conçu par l’architecte italien Renzo Piano. En tant que co-fondateur d’Art Basel, Ernst Beyeler a fortement contribué au rayonnement culturel international de la ville de Bâle.

En 2021, La

En 2021, La

Mulhouse juin 2021

Mulhouse juin 2021