Avec Art brut. Un dialogue singulier avec la Collection Würth, le Musée Würth d’Erstein se place, du 9 octobre 2022 au 21 mai 2023, à la croisée de mondes puissamment originaux et pluriels.

Palais mentaux rendus visibles ou angoisses sublimées, les productions artistiques recensées dans cette nouvelle exposition, la vingtième depuis l’ouverture de l’établissement en 2008, sondent les profondeurs de l’intime, qui s’inscrivent en même temps au coeur de l’art contemporain. Sans prétendre à l’exhaustivité d’une aventure artistique qui, depuis ses débuts en 1945, n’en finit pas de se développer, le musée suscite un riche dialogue entre une quarantaine de voix art brut détachées de collections privées – les plus éminentes dans le domaine, dont celles de Bruno Decharme, Antoine de Galbert, Antoine Frérot ou encore Alain Graffe – et une douzaine de noms illustres de la Collection Würth. Il ouvre ainsi de nombreuses pistes sur tout ce que peut recouvrir l’art brut, esthétiquement et historiquement.

Carmen Würth possède par ailleurs sa propre collection d’art brut, constituée de travaux issus de structures psychiatriques ou de centres pour personnes handicapées de Suisse et d’Allemagne.

« Cette exposition est une respiration sur l’art brut,

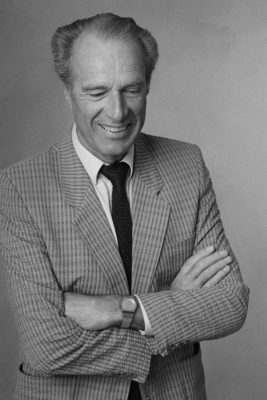

Jean-Pierre Ritsch-Fisch

nous ouvrons des portes pour donner envie d’aller plus loin »

Aux origines était l’art asilaire

L’année 1945 est fondatrice : elle date la définition de l’art brut par Jean Dubuffet, qui lui permet de qualifier et de répertorier les premières oeuvres témoins. Si le peintre et collectionneur invente cette nouvelle notion, d’autres avant lui avaient décelé et souligné la qualité de créations artistiques réalisées par des patients d’institutions psychiatriques. Des collections avaient été initiées sous l’égide de médecins éclairés ; des publications comme celle de l’ouvrage Expressions de la folie. Dessins, peintures, sculptures d’asiles de Hans Prinzhorn en 1922 faisaient déjà référence. L’intérêt pour les arts extra-européens depuis les expositions universelles et pour les dessins d’enfants était également vif au sein des milieux intellectuels et d’avant-garde artistique.

Il y a donc un avant et un après 1945.

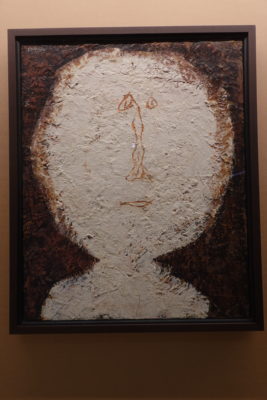

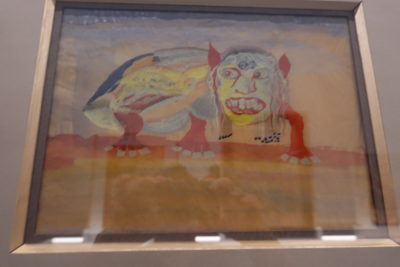

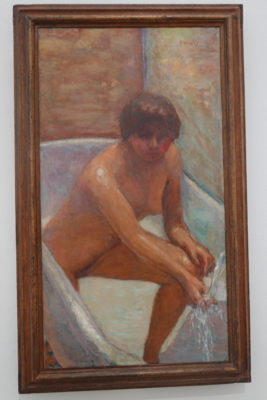

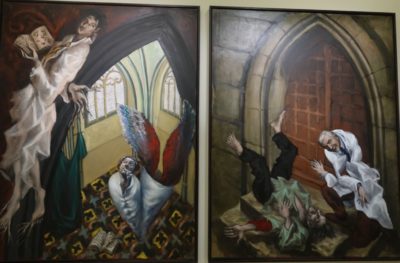

L’exposition du Musée Würth s’ouvre sur les origines, avec de nombreuses productions anonymes provenant pour beaucoup de fonds privés de médecins et des documents du début du XXe siècle touchant à la folie. Le corps, sujet douloureux et complexe, y est particulièrement interrogé – ce qui ne sera pas sans influencer les artistes modernes comme Georg Baselitz, ici présenté par le tableau Ira, particulièrement inspiré par les distorsions anatomiques fréquentes dans l’art brut et par certains artistes internés. Encre, mine de plomb, crayon de couleur et aquarelle sont les matériaux privilégiés.

L’exposition du Musée Würth s’ouvre sur les origines, avec de nombreuses productions anonymes provenant pour beaucoup de fonds privés de médecins et des documents du début du XXe siècle touchant à la folie. Le corps, sujet douloureux et complexe, y est particulièrement interrogé – ce qui ne sera pas sans influencer les artistes modernes comme Georg Baselitz, ici présenté par le tableau Ira, particulièrement inspiré par les distorsions anatomiques fréquentes dans l’art brut et par certains artistes internés. Encre, mine de plomb, crayon de couleur et aquarelle sont les matériaux privilégiés.

Emil Nolde – premier artiste à intégrer la Collection Würth, dans les années 1960 – dialogue quant à lui avec des travaux art brut de Paul Goesch,(Dieu le père) victime du programme d’extermination des malades mentaux T4 mis en vigueur sous le IIIe Reich, et Theodor Wagemann (dit Theo). Cette mise en regard, qui se voulait humiliante et répressive lors de l’exposition Art dégénéré en 1937, montre ici toute la magnificence et de l’un et des deux autres.

Emil Nolde – premier artiste à intégrer la Collection Würth, dans les années 1960 – dialogue quant à lui avec des travaux art brut de Paul Goesch,(Dieu le père) victime du programme d’extermination des malades mentaux T4 mis en vigueur sous le IIIe Reich, et Theodor Wagemann (dit Theo). Cette mise en regard, qui se voulait humiliante et répressive lors de l’exposition Art dégénéré en 1937, montre ici toute la magnificence et de l’un et des deux autres. Elle souligne la place d’importance qu’occupe la manifestation nazie dans l’histoire de l’art brut : ce fut elle qui mit pour la première fois sur le même plan des oeuvres d’aliénés, autodidactes et ignorés de tous, et des oeuvres d’artistes d’avant-garde reconnus.

Elle souligne la place d’importance qu’occupe la manifestation nazie dans l’histoire de l’art brut : ce fut elle qui mit pour la première fois sur le même plan des oeuvres d’aliénés, autodidactes et ignorés de tous, et des oeuvres d’artistes d’avant-garde reconnus.

Certains sujets à des visions ou à des troubles schizophréniques, d’autres dévastés par la mort de proches ou par la violence, parfois enfermés dans un mutisme complet, dépourvus de liens sociaux ou affectifs, et surtout ignorants de la valeur esthétique de leurs travaux, tous se réinventent ici des cosmogonies ou des identités plus favorables : la pulsion de survie animant chaque oeuvre, selon une technique répétée à profusion, est percutante. L’art apparaît comme une véritable libération, une renaissance à une vie nouvelle.

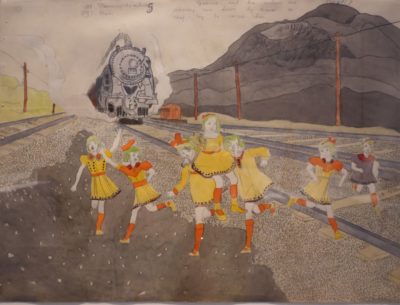

Darger Henri

Aloïse Corbaz, Adolf Wölfli, Carlo Zinelli

Dubuffet fut celui qui sortit l’art brut des hôpitaux psychiatriques en élargissant le champ de ses prospections extra muros et en rendant visibles ses découvertes. La deuxième section de l’exposition, placée sous son nom, embrasse toute la diversité des voix à la fois uniques et marginales adoubées par le collectionneur lors des premières expositions dans l’immédiat après-guerre, et ouvre sur les générations futures. On y trouvera de nombreux tableaux : des personnages hauts en couleur d’Aloïse Corbaz, une série de Benjamin Bonjour, plusieurs pages de la saga de Henry Darger, des copies de médailles d’Émile Josome Hodinos, des silhouettes de Carlo Zinelli, et encore Sylvain Fusco, Eugène Gabritschevsky, Giovanni Battista Podestà.

Dubuffet fut celui qui sortit l’art brut des hôpitaux psychiatriques en élargissant le champ de ses prospections extra muros et en rendant visibles ses découvertes. La deuxième section de l’exposition, placée sous son nom, embrasse toute la diversité des voix à la fois uniques et marginales adoubées par le collectionneur lors des premières expositions dans l’immédiat après-guerre, et ouvre sur les générations futures. On y trouvera de nombreux tableaux : des personnages hauts en couleur d’Aloïse Corbaz, une série de Benjamin Bonjour, plusieurs pages de la saga de Henry Darger, des copies de médailles d’Émile Josome Hodinos, des silhouettes de Carlo Zinelli, et encore Sylvain Fusco, Eugène Gabritschevsky, Giovanni Battista Podestà.

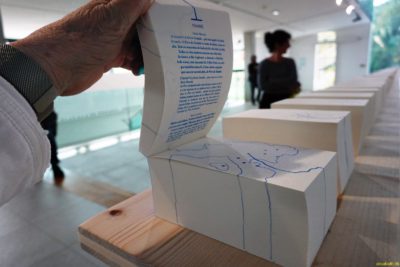

Ce sont aussi des pièces en volume comme les Barbus Müller d’Antoine Rabany, une tour Eiffel d’Émile Ratier, un cocon textile de Judith Scott, un bus de Willem Van Genk, et des matières atypiques comme des collages d’épluchures de Philippe Dereux ou des réalisations recto verso extraites de l’immense oeuvre romanesque dessinée d’Adolf Wölfli.

En France, il admire les productions de Guillaume Pujolle, d’Auguste Forestier, d’Augustin Lesage et de Fleury Joseph Crépin. Il fait également la connaissance de Gaston Chaissac, dont la durable amitié et la relation épistolaire seront fondamentales pour sa pensée. Le projet initial de publication – un calendrier précis dès 1947 prévoit de traiter l’art autodidacte, asilaire, médiumnique, populaire, primitif, le dessin d’enfant, le tatouage et le graffiti – se transforme en une ébauche de collection, qui prendra au fil du temps valeur d’inventaire d’un art qui se cherche. Dubuffet ne sait pas encore, en allant à la rencontre des « hommes du commun à l’ouvrage », qu’il va constituer un véritable musée expérimental, personnel, proche du cabinet de curiosités regorgeant d’objets trouvés. Des objets que leurs auteurs eux-mêmes n’auraient pas imaginé conserver et réalisent sans conscience même de leur valeur artistique.

En France, il admire les productions de Guillaume Pujolle, d’Auguste Forestier, d’Augustin Lesage et de Fleury Joseph Crépin. Il fait également la connaissance de Gaston Chaissac, dont la durable amitié et la relation épistolaire seront fondamentales pour sa pensée. Le projet initial de publication – un calendrier précis dès 1947 prévoit de traiter l’art autodidacte, asilaire, médiumnique, populaire, primitif, le dessin d’enfant, le tatouage et le graffiti – se transforme en une ébauche de collection, qui prendra au fil du temps valeur d’inventaire d’un art qui se cherche. Dubuffet ne sait pas encore, en allant à la rencontre des « hommes du commun à l’ouvrage », qu’il va constituer un véritable musée expérimental, personnel, proche du cabinet de curiosités regorgeant d’objets trouvés. Des objets que leurs auteurs eux-mêmes n’auraient pas imaginé conserver et réalisent sans conscience même de leur valeur artistique.

Le Foyer de l’art brut

Pour accompagner le développement de la collection et promouvoir l’art brut, Dubuffet crée le Foyer de l’art brut, puis, dès 1948, la Compagnie de l’art brut, avec pour partenaires André Breton, Jean Paulhan, Michel Tapié, Charles Ratton, Henri-Pierre Roché et Edmond Bomsel – le rapprochement avec les surréalistes sera de courte durée compte tenu des divergences. Encouragé par cette nouvelle structure associative, Dubuffet élargit son champ de recherche au-delà des hôpitaux psychiatriques.

Une reconnaissance insuffisante

Onze ans plus tard, la collection, qui n’a cessé de s’enrichir – mille deux cents pièces et une centaine d’auteurs –, est rapatriée à Paris. Le peintre Slavko Kopač, fidèle depuis le Foyer de l’art brut, est le conservateur et archiviste de ce « laboratoire d’études et de recherches » qui entend reprendre les publications avortées en 1947. La Compagnie de l’art brut renaît autour de Dubuffet et Kopač avec Asger Jorn, Daniel Cordier, Emmanuel Peillet, Raymond Queneau, Noël Arnaud et Henri-Pol Bouché.

Deux ans plus tard, le Palais idéal du Facteur Cheval est classé Monument historique par André Malraux, alors ministre des Affaires culturelles. La reconnaissance est néanmoins insuffisante pour Dubuffet, qui, en 1971, confie ses archives et sa collection à la Ville de Lausanne. Elle est alors dotée de cinq mille pièces, acquises entre 1948 et 1963 ; elle en comptabilisera plus de soixante-dix mille en 2016. Michel Thévoz, membre de la Compagnie d’art brut, a pour mission d’en faire un lieu dédié, inauguré au château de Beaulieu le 26 février 1976 sous le nom de Collection d’art brut de Lausanne.

L’art brut

Un art vierge et hors références

Un art de la marge et de l’altérité

Un art de l’invention et de la création

Un art qui touche le corps

Informations pratiques

Entrée gratuite

pour tous et tous les jours

Horaires

Du mardi au samedi, de 10h à 17h

Dimanche, de 10h à 18h

Groupes et visites guidées

Renseignements et réservations

+33 (0)3 88 64 74 84

mwfe.info@wurth.fr

Visites guidées

Français : tous les dimanches à 14h30

Audioguides

Français, allemand

Café des Arts

Petite restauration et boissons

Horaires d’ouverture du musée

Terrasse en été

Accès

En voiture : D 1083, sortie Erstein, suivre Z.I. ouest

Bornes de recharge électriques

En train : ligne TER Strasbourg/Bâle,

arrêt Erstein-gare, puis 8 minutes à pied

Accès handicapés

Des oeuvres majeures de Vincent van Gogh, Claude Monet, Paul Cézanne,

Des oeuvres majeures de Vincent van Gogh, Claude Monet, Paul Cézanne, Figure majeure parmi les galeristes de son temps,

Figure majeure parmi les galeristes de son temps, Le célèbre triptyque aux nymphéas de Claude Monet est également présenté avec d’autres oeuvres importantes de l’artiste dans une salle attitrée, de même que l’oeuvre tardif de Henri Matisse avec ses célèbres papiers découpés. Une autre salle est dédiée à l’ensemble de sculptures emblématique d’Alberto Giacometti.

Le célèbre triptyque aux nymphéas de Claude Monet est également présenté avec d’autres oeuvres importantes de l’artiste dans une salle attitrée, de même que l’oeuvre tardif de Henri Matisse avec ses célèbres papiers découpés. Une autre salle est dédiée à l’ensemble de sculptures emblématique d’Alberto Giacometti.

de l’artiste. C’est la première fois qu’un groupe aussi important de sculptures de Duane Hanson est montré dans le contexte d’une collection muséale.

de l’artiste. C’est la première fois qu’un groupe aussi important de sculptures de Duane Hanson est montré dans le contexte d’une collection muséale. Hanson se saisit de thèmes brûlants de la société américaine et occidentale, formulant une critique tant explicite qu’implicite des conditions sociales. Il s’intéresse aux personnes défavorisées et opprimées, mais aussi à celles de la classe moyenne, qu’il immortalise dans des situations de la vie quotidienne. Hanson brouille ce faisant les frontières entre art et réalité, suscitant chez le public un vaste éventail de réactions, allant du choc et de l’irritation à une vive émotion et une profonde affection.

Hanson se saisit de thèmes brûlants de la société américaine et occidentale, formulant une critique tant explicite qu’implicite des conditions sociales. Il s’intéresse aux personnes défavorisées et opprimées, mais aussi à celles de la classe moyenne, qu’il immortalise dans des situations de la vie quotidienne. Hanson brouille ce faisant les frontières entre art et réalité, suscitant chez le public un vaste éventail de réactions, allant du choc et de l’irritation à une vive émotion et une profonde affection. Dans l’une des salles,

Dans l’une des salles,

« Art Basel est le plus pour Paris ! La foire et son organisation ont fortement renforcé l’énergie artistique de la ville. Nous avons davantage vu de collectionneurs des États-Unis et d’Asie notamment, les ventes ont été nombreuses et le public était impatient de découvrir de nouveaux talents ainsi que des maîtres modernes. Je ne pouvais rêver mieux pour Paris. »

« Art Basel est le plus pour Paris ! La foire et son organisation ont fortement renforcé l’énergie artistique de la ville. Nous avons davantage vu de collectionneurs des États-Unis et d’Asie notamment, les ventes ont été nombreuses et le public était impatient de découvrir de nouveaux talents ainsi que des maîtres modernes. Je ne pouvais rêver mieux pour Paris. »

onde s’exprimait « in English«

onde s’exprimait « in English«

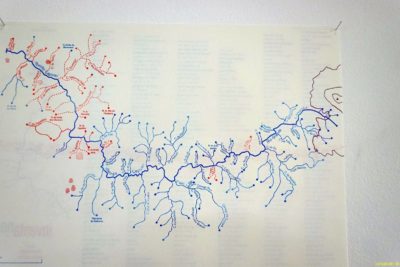

56 pots en terre, contenants traditionnels des villages de Sertão sont couplés à des carnets, au dessin du fleuve et interrogent le lien à l’eau dans cette région du Brésil, notamment sur la toponymie de la rivière.

56 pots en terre, contenants traditionnels des villages de Sertão sont couplés à des carnets, au dessin du fleuve et interrogent le lien à l’eau dans cette région du Brésil, notamment sur la toponymie de la rivière.

pour demander

pour demander » ou encore « eau qui réapprovisionne ma maison ». Au cours des rencontres et des récits individuels se dessine une disparition progressive des cours d’eau. L’installation articulée entre une ligne de 56 pots en céramique, de 56 carnets illustrant le fleuve et ses appellations, un grand dessin mural et un film forment un témoignage socio-artistique inédit.

» ou encore « eau qui réapprovisionne ma maison ». Au cours des rencontres et des récits individuels se dessine une disparition progressive des cours d’eau. L’installation articulée entre une ligne de 56 pots en céramique, de 56 carnets illustrant le fleuve et ses appellations, un grand dessin mural et un film forment un témoignage socio-artistique inédit.

Marier agronomie et art contemporain, connaissance pointue des sols, de l’agriculture, du biotope, de la ruralité et des méthodes à la fois artisanales et scientifiques pour créer, permet à

Marier agronomie et art contemporain, connaissance pointue des sols, de l’agriculture, du biotope, de la ruralité et des méthodes à la fois artisanales et scientifiques pour créer, permet à d’engager depuis une dizaine d’années un travail subtil, où elle interroge les matières, les substances organiques et cherche à repousser leurs limites.

d’engager depuis une dizaine d’années un travail subtil, où elle interroge les matières, les substances organiques et cherche à repousser leurs limites. Elvia Teotski, Spleen microbien 2.0, 2020.

Elvia Teotski, Spleen microbien 2.0, 2020. Dutca-Sidorenko.

Dutca-Sidorenko. Ensemble ils inventent une histoire, où des

Ensemble ils inventent une histoire, où des Pour cette exposition personnelle, c’est la ligne d’horizon que nous revisitons, ligne d’horizon qui émerge dans une grande partie du travail de l’artiste, aimant filmer la nature et l’eau, la diffuser sur du bâti ancien ou

Pour cette exposition personnelle, c’est la ligne d’horizon que nous revisitons, ligne d’horizon qui émerge dans une grande partie du travail de l’artiste, aimant filmer la nature et l’eau, la diffuser sur du bâti ancien ou

aussi le nom du camping-car, qui lui servira d’atelier mobile pour

aussi le nom du camping-car, qui lui servira d’atelier mobile pour

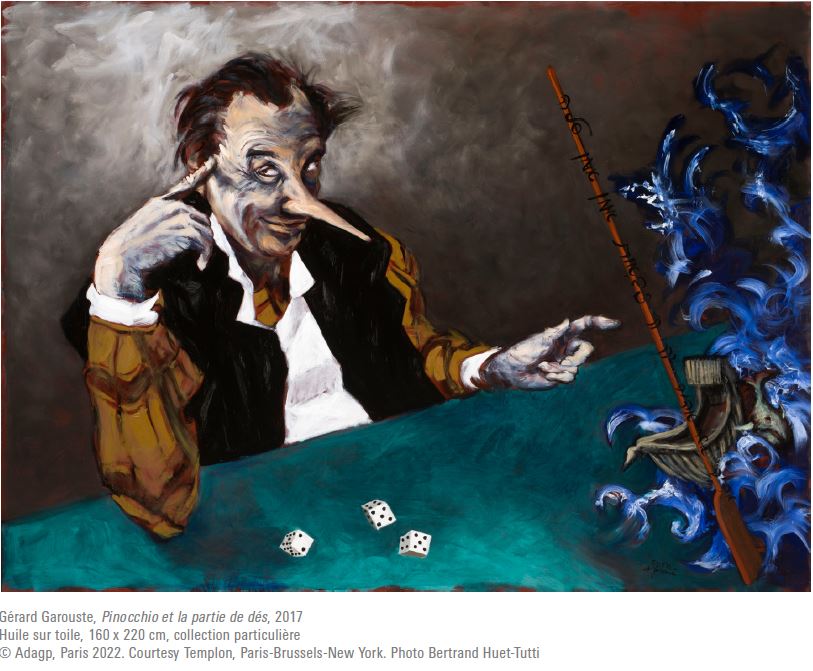

Gérard Garouste : ça vient d’un rêve que j’ai fait. Un matin, je me réveille et je me souviens de mon rêve : il y avait une voix off qui me dit :

Gérard Garouste : ça vient d’un rêve que j’ai fait. Un matin, je me réveille et je me souviens de mon rêve : il y avait une voix off qui me dit : Le goût pour les légendes, les mythes.

Le goût pour les légendes, les mythes.

Rabelais et Cervantès : deux auteurs relus à l’aune du judaïsme

Rabelais et Cervantès : deux auteurs relus à l’aune du judaïsme continuera d’inspirer Garouste pour des peintures sur ce thème.

continuera d’inspirer Garouste pour des peintures sur ce thème.

À l’invitation de Frédérique Goerig-Hergott, alors qu’elle était encore conservatrice au musée de Colmar, Fabienne Verdier s’est immiscée dans les salles permanentes et dans la vaste nef dévolue aux expositions temporaires du

À l’invitation de Frédérique Goerig-Hergott, alors qu’elle était encore conservatrice au musée de Colmar, Fabienne Verdier s’est immiscée dans les salles permanentes et dans la vaste nef dévolue aux expositions temporaires du  Parmi les oeuvres présentées dans le cloître, trois toiles de 2011 permettent d’explorer le dessein de l’artiste : capter les énergies du vivant à travers

Parmi les oeuvres présentées dans le cloître, trois toiles de 2011 permettent d’explorer le dessein de l’artiste : capter les énergies du vivant à travers

Serge Poliakoff 1965/1967 Fabienne Verdier Ceinture de St Luc 2012

Serge Poliakoff 1965/1967 Fabienne Verdier Ceinture de St Luc 2012

Dans l’Ackerhof, l’imposante salle d’exposition temporaire des architectes Herzog & de Meuron, l’artiste et la commissaire ont imaginé une grande installation intitulée « Rainbows » avec la volonté de transformer

Dans l’Ackerhof, l’imposante salle d’exposition temporaire des architectes Herzog & de Meuron, l’artiste et la commissaire ont imaginé une grande installation intitulée « Rainbows » avec la volonté de transformer

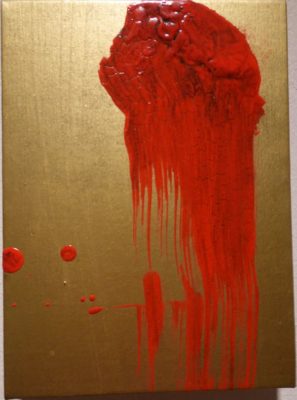

Au dos de chaque tableau est inscrit le prénom choisi par l’artiste, dans sa langue originale, dans sa transcription, ainsi que dans sa traduction.

Au dos de chaque tableau est inscrit le prénom choisi par l’artiste, dans sa langue originale, dans sa transcription, ainsi que dans sa traduction.

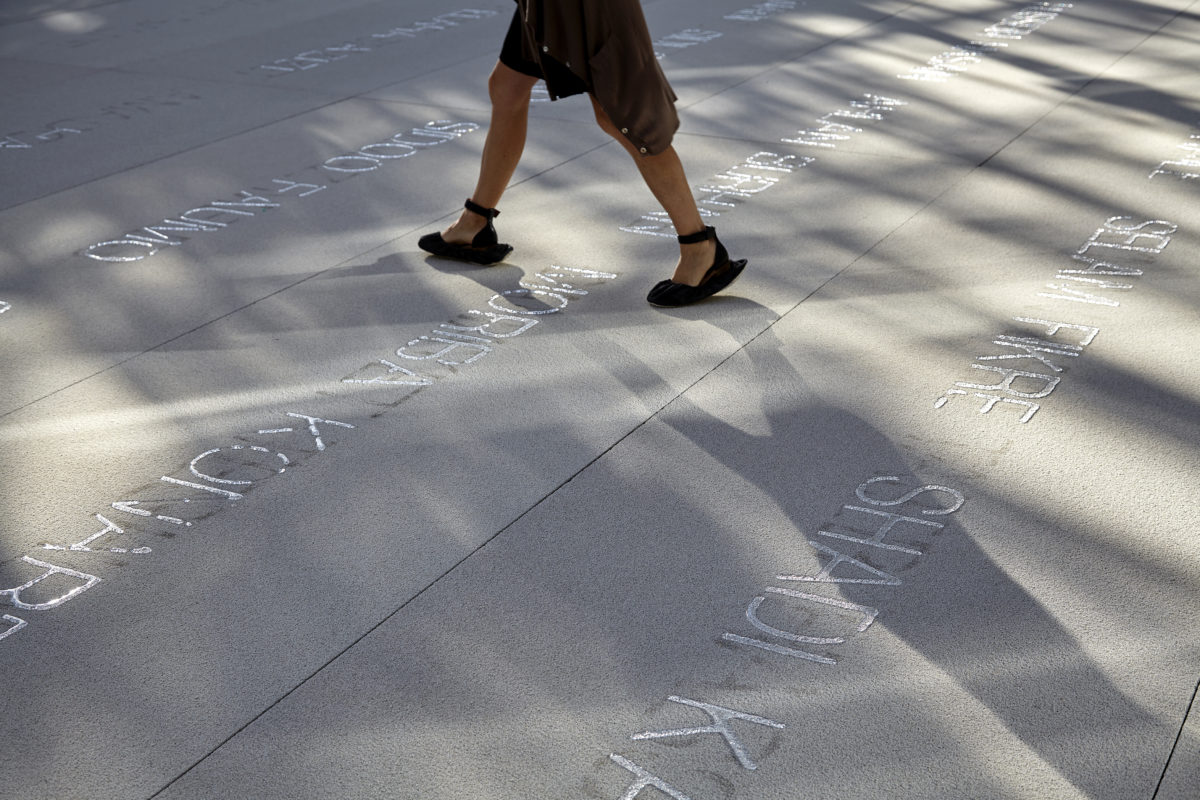

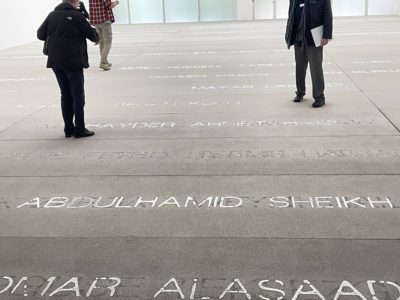

Née en 1958 à Bogota, Salcedo explore à travers des objets, des sculptures et

Née en 1958 à Bogota, Salcedo explore à travers des objets, des sculptures et

Doris Salcedo-shibboleth, photo Lunettes Rouges

Doris Salcedo-shibboleth, photo Lunettes Rouges Photo Arte

Photo Arte En 2023, la Fondation Beyeler consacrera à Doris Salcedo une grande exposition d’oeuvres majeures de l’ensemble de sa carrière.

En 2023, la Fondation Beyeler consacrera à Doris Salcedo une grande exposition d’oeuvres majeures de l’ensemble de sa carrière.

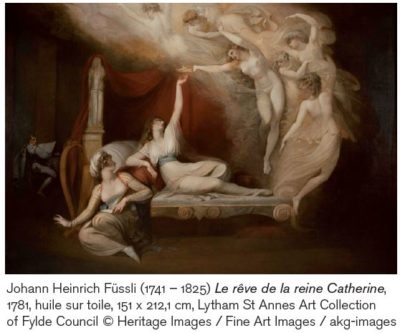

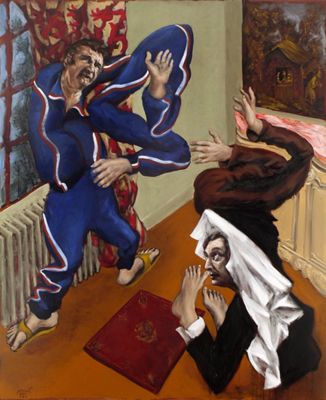

Peuplée de créatures hybrides, de personnages terrifiants et mystérieux, sa peinture, qui marque une rupture entre le classicisme et le romantisme, est aussi spectaculaire qu’inquiétante.

Peuplée de créatures hybrides, de personnages terrifiants et mystérieux, sa peinture, qui marque une rupture entre le classicisme et le romantisme, est aussi spectaculaire qu’inquiétante. Les nouveaux effets de la scène théâtrale britannique de l’époque l’inspirent, tant par les jeux de lumière, les costumes que par les mises en scène elles-mêmes. À cette époque, Shakespeare, dont les oeuvres ne sont pas censurées par le Licensing Act de 1737, est très régulièrement joué sur la scène londonienne. Füssli, qui sera considéré comme l’interprète de Shakespeare en peinture, emprunte au dramaturge la puissance expressive de ses textes pour construire des images à la forte Romeo et Juliette 1809 CP

Les nouveaux effets de la scène théâtrale britannique de l’époque l’inspirent, tant par les jeux de lumière, les costumes que par les mises en scène elles-mêmes. À cette époque, Shakespeare, dont les oeuvres ne sont pas censurées par le Licensing Act de 1737, est très régulièrement joué sur la scène londonienne. Füssli, qui sera considéré comme l’interprète de Shakespeare en peinture, emprunte au dramaturge la puissance expressive de ses textes pour construire des images à la forte Romeo et Juliette 1809 CP Dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, Macbeth devient l’une des pièces de Shakespeare les plus populaires et les plus représentées en Angleterre. Füssli, qui s’était familiarisé très tôt avec les textes du dramaturge, avait même entrepris une traduction de Macbeth en allemand

Dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, Macbeth devient l’une des pièces de Shakespeare les plus populaires et les plus représentées en Angleterre. Füssli, qui s’était familiarisé très tôt avec les textes du dramaturge, avait même entrepris une traduction de Macbeth en allemand Cette pièce illustre la fulgurante ascension d’un régicide : après que trois sorcières prédisent à Macbeth qu’il deviendra roi d’Écosse, celui-ci, encouragé par son épouse Lady Macbeth, élabore un plan diabolique pour s’emparer du trône. Leur sentiment de culpabilité et

Cette pièce illustre la fulgurante ascension d’un régicide : après que trois sorcières prédisent à Macbeth qu’il deviendra roi d’Écosse, celui-ci, encouragé par son épouse Lady Macbeth, élabore un plan diabolique pour s’emparer du trône. Leur sentiment de culpabilité et