04.09.2021 – 23.01.2022, Kunstmuseum Basel | Neubau

Commissaires : Christophe Duvivier, Josef Helfenstein

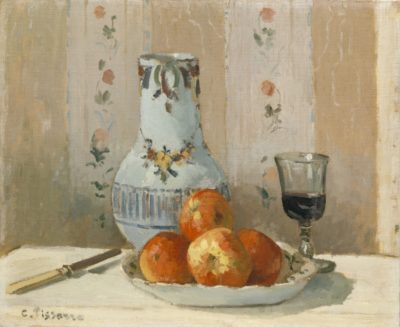

« (…) nous sortons peut-être tous de Pissarro. Il a eu la veine de naître aux Antilles, là, il a appris le dessin sans maître. Il m’a raconté tout ça. En 65, déjà il éliminait le noir, le bitume, la terre de Sienne et les ocres. C’est un fait. Ne peins jamais qu’avec les trois couleurs primaires et leurs dérivés immédiats. Me disait-il. C’est lui, oui, le premier impressionniste.»

Paul Cézanne, «Conversations avec Cézanne»

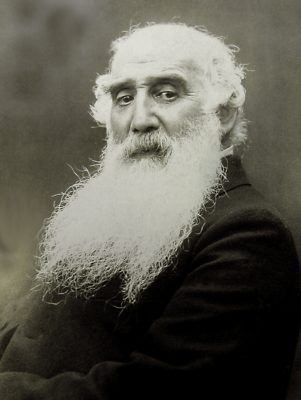

Camille Pissarro (1830-1903) compte parmi les artistes majeurs dans la France du XIXe siècle. Figure centrale de l’impressionnisme, il marqua ce mouvement de manière décisive.

Camille Pissarro. L’atelier de la modernité au Kunstmuseum Basel est la première rétrospective consacrée à cet artiste en Suisse depuis plus de 60 ans. Elle offre à la fois un vaste aperçu de l’oeuvre de Pissarro et accorde une attention particulière à sa pratique collaborative et à son influence déterminante sur l’art moderne. Elle rend hommage à un artiste parfois relégué au second plan lorsqu’on évoque les grandes figures de l’art du XIXe siècle. Des artistes de différentes générations, hommes et femmes confondus, parmi lesquels plusieurs devinrent des figures de proue de la modernité au tournant des XIXe et XXe siècles, suivirent ses conseils d’ami et de mentor. L’exposition met en lumière les échanges intenses de ces artistes avec Pissarro et situe son oeuvre foisonnante dans le contexte historique à l’aide d’oeuvres de Claude Monet, Paul Cézanne, Paul Gauguin, Georges Seurat, Paul Signac, Mary Cassatt et d’autres. Ainsi, tout en embrassant la naissance de l’art moderne, cette exposition raconte une histoire au-delà du courant dominant de l’histoire de l’art.

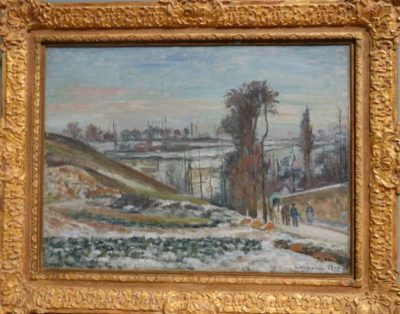

Pissarro, effet de neige à l’Hermitage

Pissarro, effet de neige à l’Hermitage

Les expositions consacrées à l’impressionnisme ont une longue tradition au Kunstmuseum Basel. À ce titre, Pissarro revêt une importance particulière pour le musée, sa collection abritant pas moins de huit peintures, dix dessins et aquarelles ainsi que dix travaux d’art graphique. Son oeuvre Un coin de l’Hermitage, Pontoise de 1878 fut le premier tableau impressionniste à entrer dans la Öffentliche Kunstsammlung Basel, la collection publique bâloise.

Acquise en 1912 à l’initiative de trois jeunes artistes, cette peinture posa les fondements de la collection impressionniste. Au printemps de cette année, le Kunstmuseum Basel s’est félicité de la donation de La Maison Rondest, l’Hermitage, Pontoise (1875) de Pissarro par une collection particulière suisse.

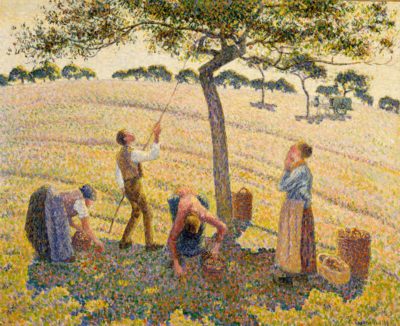

Pissarro et la campagne

La posture artistique de Pissarro est plus complexe que celle de ses amis. Son approche se distingue clairement des sujets de Claude Monet, d’Auguste Renoir ou d’Edgar Degas appréciés du public. Ainsi, Pissarro fut le seul impressionniste s’attachant à représenter la vie simple, en particulier celle des gens de la campagne. Ses peintures montrent des paysages cultivés par l’homme, elles sont une plongée dans le monde paysan et agricole, bien loin de l’existence de la bourgeoisie aisée.

Politique, société et marché de l’art

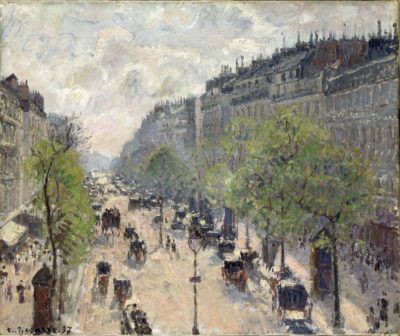

À la différence de Monet ou Renoir, Pissarro était réticent à toute esthétisation. Cela explique sans doute le fait qu’il subit un échec commercial et eut des problèmes financiers jusqu’ à un âge avancé. Pissarro a joué un rôle moteur lors de la création d’une association libre et coopérative qui réunissait des hommes et femmes souhaitant exposer et vendre eux-mêmes leurs oeuvres. Cette Société anonyme des artistes peintres, sculpteurs et graveurs entrera plus tard dans l’histoire de l’art sous le nom de groupe des impressionnistes.

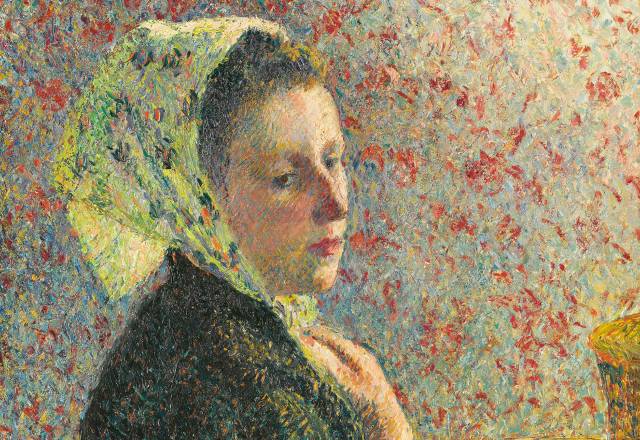

Le néo-impressionnisme

Dans les années l’impressionnisme, longtemps sujet à controverse, commence à recueillir davantage l’adhésion du public, à entrer dans les collections particulières et publiques, et à rapporter de l’argent aux artistes. C’est précisément à ce moment-là que Pissarro se consacre à une autre révolution picturale – le néo-impressionnisme – et manifeste de nouveau une volonté ferme en faveur du progrès artistique. L’esthétique radicale et la méthode scientifique du néo-impressionnisme défendues notamment par Georges Seurat, Paul Signac, Louis Hayet et le fils aîné de Pissarro, Lucien, représentent pour l’artiste une évolution logique de l’impressionnisme. Même s’il revient à une touche plus libre dans les années 1890, il reste fidèle à ses convictions : le bon art contient un noyau révolutionnaire et affiche une foi inébranlable en la modernité.

Le peintre ne fait pas mystère de son intérêt pour les écrits anarchistes et de son engagement en faveur des publications anarchistes. Comme nombre de ses contemporains, dont les néo-impressionnistes, Pissarro est convaincu que la répartition inégale des ressources (en particulier dans des grandes villes comme Paris ou Londres) mènera à un renversement sociétal à plus ou moins long terme. À la différence de certains de ses camarades politiques, Pissarro croit cependant en une révolution pacifique et non violente.

La manière dont ses convictions politiques transparaissent dans son art suscite l’intérêt depuis longtemps d’une histoire de l’art socio-historique. Bien que Pissarro ne considérât pas ses tableaux comme des professions de foi politiques, sa technique picturale révolutionnaire, son aspiration à l’autonomie et à la liberté en toute circonstance, de même que sa volonté d’emprunter de nouvelles voies envers et contre tous, associent son art à l’idée centrale de l’anarchisme compris comme une libéralisation de l’individu et de ses aspirations.

Une soif d’expérimentation

Le parcours de Pissarro est marqué par les événements et les dynamiques historiques qui ont jalonné le XIXe siècle. Il incarnait certains des conflits les plus complexes de son temps et considérait qu’il était du devoir des artistes de mener une réflexion critique tant sur l’esprit de l’époque que sur le contexte politique, social et économique. La manière dont il abordait ces réalités en fait aujourd’hui un artiste des plus actuels.

Du fait de ses origines, Pissarro occupait une position marginale parmi les artistes français qu’il fréquenta activement tout au long de sa vie. Né en 1830 de parents juifs sur l’île Saint-Thomas dans les Caraïbes, alors colonie danoise, il est le seul impressionniste à grandir sur deux continents. Trilingue (français, anglais et espagnol), il est sensibilisé à la diversité ethnique et culturelle dès son enfance. Son identité, sa conception de la peinture et sa vision du monde étaient à la fois le fruit d’une culture aux origines complexes, et donc par essence anti-nationaliste, et d’une volonté constante d’échanger avec d’autres créateurs.

Pissarro éprouvait une curiosité singulière pour les expérimentations artistiques et les nouvelles formes de représentation. Dans l’entourage de précurseurs à l’instar de Camille Corot et Gustave Courbet, il recherchera toujours à dialoguer avec ceux qui, comme lui, nourrissaient une vision de l’art indépendant de l’Académie.

Un don pour l’amitié

Comme nul autre, Pissarro était disponible pour entretenir ses amitiés avec les peintres, valoriser leur potentiel et apprendre d’eux en retour. Il possédait ce qu’on pourrait appeler un « don » pour l’amitié. Le respect de la singularité artistique de chaque personnalité en constituait le fondement. Pissarro éprouvait de la méfiance envers les contraintes hiérarchiques et s’opposait par principe à tout dogmatisme. Pour lui, la collaboration artistique n’avait rien à voir avec l’ancienneté, mais reposait sur la base d’un échange sur un pied d’égalité. L’exposition révèle ses différentes relations avec les protagonistes de l’époque et montre ainsi une image bien différente de celle de l’artiste-génie travaillant à l’écart du monde extérieur.

Comme nul autre, Pissarro était disponible pour entretenir ses amitiés avec les peintres, valoriser leur potentiel et apprendre d’eux en retour. Il possédait ce qu’on pourrait appeler un « don » pour l’amitié. Le respect de la singularité artistique de chaque personnalité en constituait le fondement. Pissarro éprouvait de la méfiance envers les contraintes hiérarchiques et s’opposait par principe à tout dogmatisme. Pour lui, la collaboration artistique n’avait rien à voir avec l’ancienneté, mais reposait sur la base d’un échange sur un pied d’égalité. L’exposition révèle ses différentes relations avec les protagonistes de l’époque et montre ainsi une image bien différente de celle de l’artiste-génie travaillant à l’écart du monde extérieur.

De prestigieux prêts

Paul Gauguin

Paul Gauguin

L’exposition Camille Pissarro. L’atelier de la modernité réunit quelque 180 oeuvres de collections suisses et internationales parmi lesquelles le Museum Folkwang d’Essen, le Musée d’Orsay de Paris, The Museum of Modern Art de New York, The Metropolitan Museum of Art de New York, la National Gallery of Ireland, The National Gallery de Londres, la Kunsthalle Mannheim, le Museo Nacional Thyssen-Bornemisza de Madrid, la Tate Modern de Londres, The British Museum de Londres, le Dallas Museum of Art, la National Gallery of Art de Washington, le Musée du Petit Palais de Genève, le Ashmolean Museum d’Oxford, les Musées de Pontoise, The Art Institute of Chicago, la Staatsgalerie Stuttgart, le Kunstmuseum Bern et le Kunst Museum Winterthur.

Catalogue

L’abondant catalogue de l’exposition avec des contributions de Timothy J. Clark, André Dombrowski, Claire Durand-Ruel, Christophe Duvivier, Sophie Eichner, Colin Harrison, Josef Helfenstein, Jelle Imkampe, David Misteli, Olga Osadtschy, Joachim Pissarro, Esther Rapoport, Valérie Sueur-Hermel et Kerstin Thomas paraît aux éditions Prestel Verlag.

Informations

Kunstmuseum Basel

St. Alban-Graben 8

Postfach, CH-4010 Basel

T +41 61 206 62 62

kunstmuseumbasel.ch

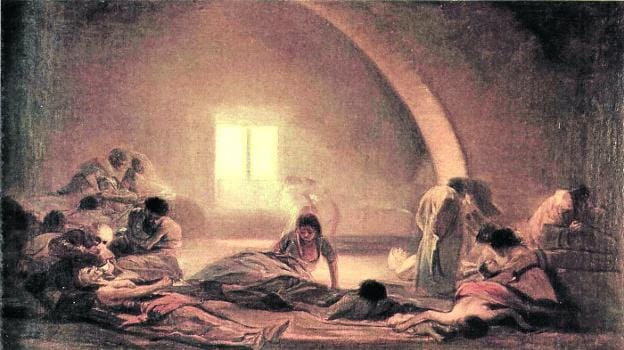

275 ans après sa naissance, la Fondation Beyeler consacre à Francisco de Goya – précurseur majeur de l’art moderne – l’une des expositions les plus importantes réalisées à ce jour.

275 ans après sa naissance, la Fondation Beyeler consacre à Francisco de Goya – précurseur majeur de l’art moderne – l’une des expositions les plus importantes réalisées à ce jour. Francisco de Goya, Vol des sorcières

Francisco de Goya, Vol des sorcières Outre des tableaux réalisés pour le compte de la maison royale, de l’aristocratie et de la bourgeoisie, l’exposition présente des oeuvres que Goya crée dans un espace de liberté artistique conquis à la force de sa volonté et de son talent, parmi elles des peintures de cabinet souvent réservées à un cercle

Outre des tableaux réalisés pour le compte de la maison royale, de l’aristocratie et de la bourgeoisie, l’exposition présente des oeuvres que Goya crée dans un espace de liberté artistique conquis à la force de sa volonté et de son talent, parmi elles des peintures de cabinet souvent réservées à un cercle La Maja vêtue

La Maja vêtue

La trinité

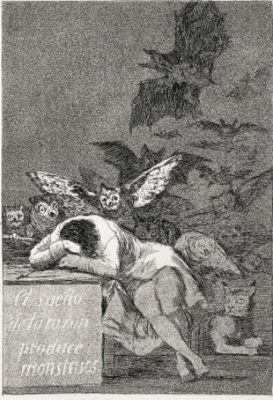

La trinité Les Caprices (Planche 43) : Le Sommeil de la raison produit des monstres ; El Sueño de la razon produce monstruos

Les Caprices (Planche 43) : Le Sommeil de la raison produit des monstres ; El Sueño de la razon produce monstruos les tribunaux de l’Inquisition.

les tribunaux de l’Inquisition.

Celan pour Kiefer

Celan pour Kiefer Anselm Kiefer, Car tu as trouvé le Tesson de la Détresse, 2018/2021

Anselm Kiefer, Car tu as trouvé le Tesson de la Détresse, 2018/2021

Anselm Kiefer, La Seule Lumière

Anselm Kiefer, La Seule Lumière Anselm Kiefer, Cendre des Puits d’Accra

Anselm Kiefer, Cendre des Puits d’Accra Anselm kiefer, Comme une arche, elle a quitté la route

Anselm kiefer, Comme une arche, elle a quitté la route

Le Théorème de Narcisse : un homme-fleur, qui en se reflétant lui-même, reflète le monde autour de lui. Selon Gaston Bachelard,

Le Théorème de Narcisse : un homme-fleur, qui en se reflétant lui-même, reflète le monde autour de lui. Selon Gaston Bachelard,

Le Jardin (26 sculptures, 2014-2021)

Le Jardin (26 sculptures, 2014-2021) avec l’esprit Art Nouveau du Petit Palais. Sur les mosaïques

avec l’esprit Art Nouveau du Petit Palais. Sur les mosaïques ainsi sur l’infini du cosmos, et l’éternel recommencement.

ainsi sur l’infini du cosmos, et l’éternel recommencement. jardins orientaux, trois lotus dorés se mirent dans une eau,

jardins orientaux, trois lotus dorés se mirent dans une eau, La Couronne de la Nuit (2008)

La Couronne de la Nuit (2008) La Grotte de Narcisse (46 oeuvres)

La Grotte de Narcisse (46 oeuvres) Les Noeuds sauvages

Les Noeuds sauvages Les deux hommes décident de se rencontrer et entament de

Les deux hommes décident de se rencontrer et entament de

Un visitorat qualitatif

Un visitorat qualitatif Patrick Adler (galerie Aedaen) présentait entre autres une magnifique, hypnotique et poétique, vidéo de Robert Cahen

Patrick Adler (galerie Aedaen) présentait entre autres une magnifique, hypnotique et poétique, vidéo de Robert Cahen

À l’occasion des 25 ans de ST-ART, la galerie strasbourgeoise l’Estampe, en collaboration avec les éditions Rémy Bucciali, proposait une exposition hommage à l’artiste R.E. Waydelich, retraçant 50 ans de carrière de cet artiste singulier, qui est aujourd’hui l’artiste alsacien vivant le plus populaire en

À l’occasion des 25 ans de ST-ART, la galerie strasbourgeoise l’Estampe, en collaboration avec les éditions Rémy Bucciali, proposait une exposition hommage à l’artiste R.E. Waydelich, retraçant 50 ans de carrière de cet artiste singulier, qui est aujourd’hui l’artiste alsacien vivant le plus populaire en

Un jeu concours

Un jeu concours

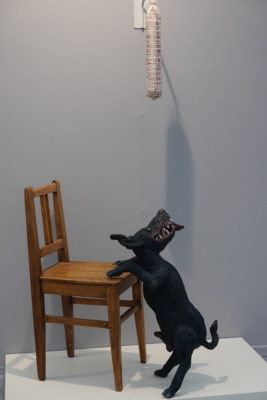

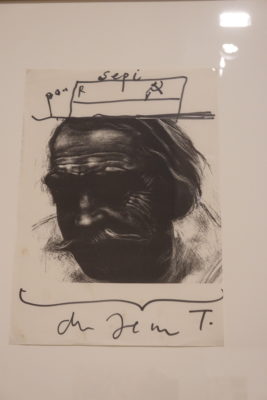

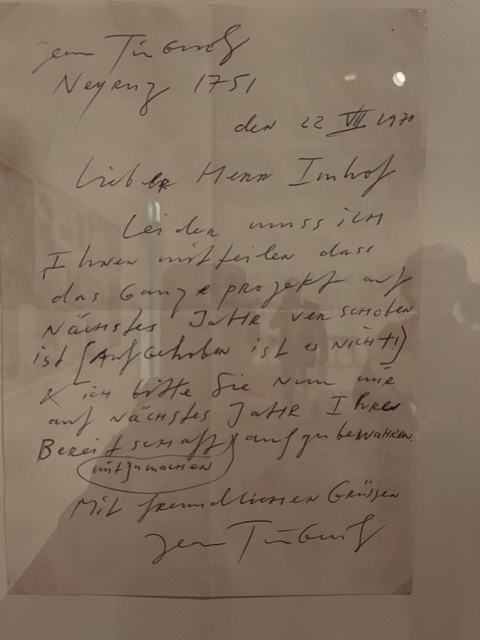

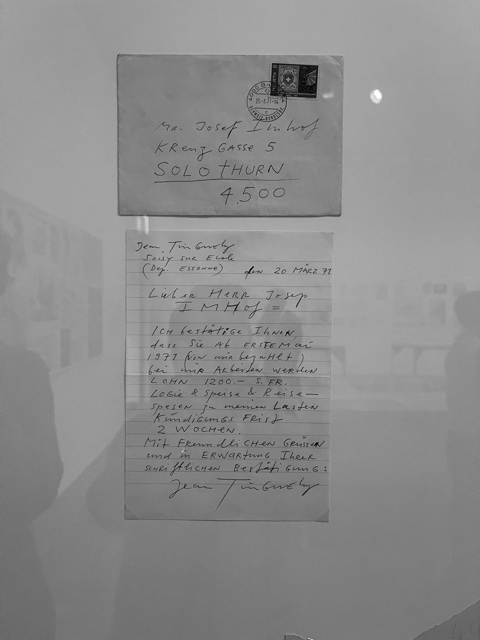

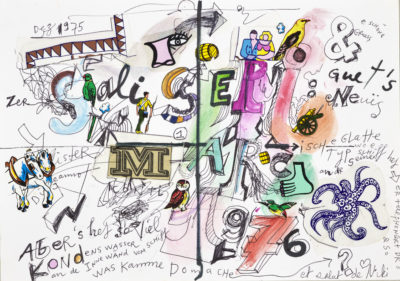

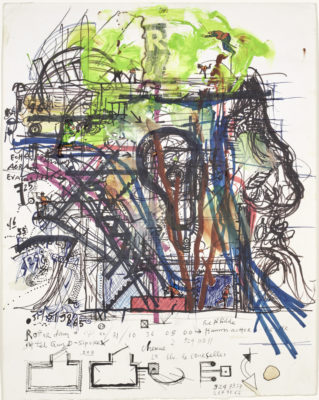

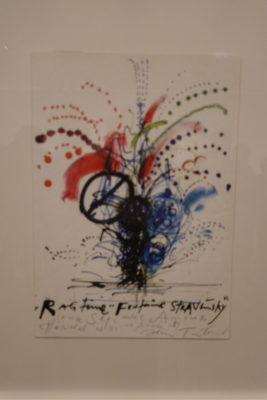

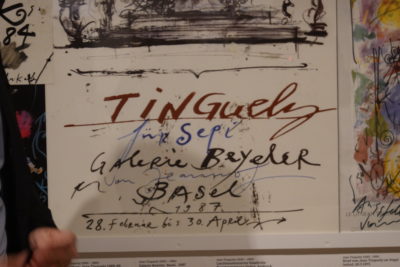

On trouve là des dessins, des gravures, des collages, des lettres, des croquis de travail, des aquarelles méticuleuses. Ce sont tous de témoignages d’une relation intense entre l’artiste et son assistant. Seppi Imhof a fait don au Musée Tinguely de sa collection d’œuvres sur papier, qui est présentée dans le cadre de l’exposition Merci Seppi jusqu’au au

On trouve là des dessins, des gravures, des collages, des lettres, des croquis de travail, des aquarelles méticuleuses. Ce sont tous de témoignages d’une relation intense entre l’artiste et son assistant. Seppi Imhof a fait don au Musée Tinguely de sa collection d’œuvres sur papier, qui est présentée dans le cadre de l’exposition Merci Seppi jusqu’au au

Après avoir travaillé comme conservateur au Musée Tinguely jusqu’en 2008, Seppi Imhof a fait don à celui-ci de sa collection d’œuvres sur papier. Classés par thèmes, lieux et projets, les plus de 400 pièces sont désormais exposées. Par leur volume, ils illustrent également l’intensité avec laquelle les deux hommes ont travaillé et même souvent vécu ensemble pendant 20 ans, en symbiose presque, mais pourtant dans des domaines et avec des responsabilités bien définis. Cette exposition est donc un hommage, d’une part à Seppi Imhof, le généreux donateur, et d’autre part à l’amitié entre Jean et Seppi qui a rendu tout cela possible.

Après avoir travaillé comme conservateur au Musée Tinguely jusqu’en 2008, Seppi Imhof a fait don à celui-ci de sa collection d’œuvres sur papier. Classés par thèmes, lieux et projets, les plus de 400 pièces sont désormais exposées. Par leur volume, ils illustrent également l’intensité avec laquelle les deux hommes ont travaillé et même souvent vécu ensemble pendant 20 ans, en symbiose presque, mais pourtant dans des domaines et avec des responsabilités bien définis. Cette exposition est donc un hommage, d’une part à Seppi Imhof, le généreux donateur, et d’autre part à l’amitié entre Jean et Seppi qui a rendu tout cela possible.

Fête de l’été à la Fondation Beyeler

Fête de l’été à la Fondation Beyeler

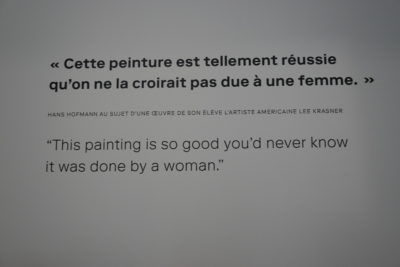

Après des études artistiques, Georgiana Houghton se tourne vers le spiritualisme alors

Après des études artistiques, Georgiana Houghton se tourne vers le spiritualisme alors Formée à l’Académie royale des beaux-arts de Stockholm où les femmes pouvaient étudier depuis 1864 − fait exceptionnel en Europe −, puis initiée au spiritisme, Hilma af Klint peint ses premières œuvres abstraites dès 1906, avec la série Primordial Chaos. Entre 1906 et 1915, elle réalise son œuvre centrale, les 193 Peintures pour le Temple. Influencée par la théosophie puis l’anthroposophie de Rudolf Steiner, elle reçoit des « commandes » d’êtres supérieurs rencontrés dès la fin des années 1890. Les découvertes de la théorie de l’évolution en biologie ainsi que de l’atome et de la théorie de la relativité en physique renforcent sa conviction que l’esprit domine la matière et que la conscience peut changer l’être. L’abstraction est pour elle la manifestation naturelle de l’esprit vivant qui relie tous les êtres. Cependant, ces œuvres sont plus a-mimétiques (elles n’imitent pas le réel) qu’abstraites, au sens de « formes pures » détachées de toute volonté de représentation. En 1932, af Klint soustrait volontairement son œuvre au regard, exigeant qu’elle ne soit dévoilée que vingt ans après sa mort. Elle n’aura donc pas de reconnaissance avant les années 1980. Mais l’ampleur et l’originalité de sa recherche en font une précurseure longtemps méconnue de l’abstraction symboliste de la fin du 19e siècle.

Formée à l’Académie royale des beaux-arts de Stockholm où les femmes pouvaient étudier depuis 1864 − fait exceptionnel en Europe −, puis initiée au spiritisme, Hilma af Klint peint ses premières œuvres abstraites dès 1906, avec la série Primordial Chaos. Entre 1906 et 1915, elle réalise son œuvre centrale, les 193 Peintures pour le Temple. Influencée par la théosophie puis l’anthroposophie de Rudolf Steiner, elle reçoit des « commandes » d’êtres supérieurs rencontrés dès la fin des années 1890. Les découvertes de la théorie de l’évolution en biologie ainsi que de l’atome et de la théorie de la relativité en physique renforcent sa conviction que l’esprit domine la matière et que la conscience peut changer l’être. L’abstraction est pour elle la manifestation naturelle de l’esprit vivant qui relie tous les êtres. Cependant, ces œuvres sont plus a-mimétiques (elles n’imitent pas le réel) qu’abstraites, au sens de « formes pures » détachées de toute volonté de représentation. En 1932, af Klint soustrait volontairement son œuvre au regard, exigeant qu’elle ne soit dévoilée que vingt ans après sa mort. Elle n’aura donc pas de reconnaissance avant les années 1980. Mais l’ampleur et l’originalité de sa recherche en font une précurseure longtemps méconnue de l’abstraction symboliste de la fin du 19e siècle. Sonia Delaunay-Terk étudie en Allemagne avant de s’installer à Paris en 1906. Elle y épouse Robert Delaunay en 1909 devant lequel elle s’est trop souvent effacée pour mieux entretenir son souvenir. Son abstraction colorée, exaltée par la loi des « contrastes simultanés », s’étend des beaux-arts aux arts appliqués, en une union originale entre art et vie quotidienne.

Sonia Delaunay-Terk étudie en Allemagne avant de s’installer à Paris en 1906. Elle y épouse Robert Delaunay en 1909 devant lequel elle s’est trop souvent effacée pour mieux entretenir son souvenir. Son abstraction colorée, exaltée par la loi des « contrastes simultanés », s’étend des beaux-arts aux arts appliqués, en une union originale entre art et vie quotidienne. Artiste majeure de l’abstraction, Sophie Taeuber, fille d’une féministe avant l’heure ouverte aux arts, fréquente l’école de dessin du musée pour l’industrie et l’artisanat de Saint Gall en Suisse avant de recevoir une formation de textile et travail du bois à Munich. Elle développe son propre vocabulaire formel abstrait à partir de formes géométriques, sans passer par un processus d’abstraction. Elle décloisonne également les arts, mettant sur le même plan arts plastiques et arts appliqués. En 1915, lorsqu’en pleine guerre, Taeuber fait la connaissance de Jean Arp, elle a déjà une vaste culture, à la fois théorique et concrète. Ses essais de broderies et tissages impressionnent et influencent Arp. Son œuvre traverse ensuite toutes les époques et les médiums, de la danse dadaïste en 1916 et des têtes en bois tourné à partir de 1918, à ses réalisations à L’Aubette en 1928, en passant par ses contributions aux groupes phares de l’abstraction à partir des années 1930, jusqu’à son décès brutal en 1943.

Artiste majeure de l’abstraction, Sophie Taeuber, fille d’une féministe avant l’heure ouverte aux arts, fréquente l’école de dessin du musée pour l’industrie et l’artisanat de Saint Gall en Suisse avant de recevoir une formation de textile et travail du bois à Munich. Elle développe son propre vocabulaire formel abstrait à partir de formes géométriques, sans passer par un processus d’abstraction. Elle décloisonne également les arts, mettant sur le même plan arts plastiques et arts appliqués. En 1915, lorsqu’en pleine guerre, Taeuber fait la connaissance de Jean Arp, elle a déjà une vaste culture, à la fois théorique et concrète. Ses essais de broderies et tissages impressionnent et influencent Arp. Son œuvre traverse ensuite toutes les époques et les médiums, de la danse dadaïste en 1916 et des têtes en bois tourné à partir de 1918, à ses réalisations à L’Aubette en 1928, en passant par ses contributions aux groupes phares de l’abstraction à partir des années 1930, jusqu’à son décès brutal en 1943.