du 28 janvier – 21 avril 2024 à la Fondation Beyeler

Commissaire :l’exposition est placée sous le commissariat de Martin Schwander, Curator at Large, Fondation Beyeler, en

collaboration avec Charlotte Sarrazin, Associate Curator.

Martin Schwander, Jeff Wall et Sam Keller directeur de la Fondation Beyeler

Introduction

En ce début d’année, la Fondation Beyeler consacre une importante exposition personnelle à l’artiste canadien Jeff Wall (*1946). Il s’agit de la première exposition de cette envergure en Suisse depuis près de deux décennies. Wall, qui a largement contribué à établir la photographie en tant que forme autonome

d’expression artistique, compte aujourd’hui parmi ses représentant·e·s majeur·e·s. Réunissant plus d’une cinquantaine d’oeuvres réalisées au fil de cinq décennies, l’exposition présente une vue d’ensemble très complète du travail précurseur de l’artiste, allant de ses emblématiques grandes diapositives montées dans des caissons lumineux à ses photographies grand format noir et blanc et ses tirages en couleur au jet d’encre. L’exposition met un accent particulier sur les oeuvres des deux dernières décennies, parmi elles des photographies données à voir en public pour la première fois. L’exposition a été conçue en étroite collaboration avec l’artiste.

Son travail

Dans son travail, Jeff Wall sonde les limites entre fait et invention, hasard et construction. Depuis le milieu des années 1970, il a exploré différentes façons d’étendre les possibilités artistiques de la photographie.

Wall qualifie son travail de « cinématographie », voyant dans le cinéma un modèle de liberté de création et d’invention, liberté qui avait été freinée dans le domaine de la photographie par sa définition dominante comme

« documentaire ». Beaucoup de ses photographies sont des images construites impliquant une planification et une préparation longues et minutieuses, une collaboration avec des acteurs·rices et un important travail de

« postproduction ». Jeff Wall crée ainsi des images qui divergent de la notion de la photographie comme principalement une documentation fidèle de la réalité.

Wall est né en 1946 à Vancouver au Canada, où il vit et travaille. Il commence à s’intéresser à la photographie dans les années 1960, âge d’or de l’art conceptuel. À partir du milieu des années 1970, il produit de grandes diapositives montées dans des caissons lumineux. Avec ce format, jusqu’alors associé plutôt à la photographie publicitaire qu’à la photographie d’art, il innove et lance une forme nouvelle de présentation d’oeuvres d’art. Depuis le milieu des années 1990, Wall a encore élargi son répertoire –

d’abord avec des photographies noir et blanc grand format puis avec des tirages en couleur. Son travail a fait l’objet de nombreuses expositions personnelles dans le monde entier, entre autres à la Tate Modern, Londres (2005), au Museum of Modern Art, New York (2007), au Stedelijk Museum, Amsterdam (2014) et au Glenstone Museum, Potomac (2021).

Evolution

Les images de Jeff Wall évoluent entre instantané documentaire, composition cinématographique et invention poétique libre, confrontant les spectateurs·rices à une vaste palette de sujets et de thèmes, à la beauté et à la laideur, à l’ambiguïté et à l’inconfort. Pour Wall, l’art de la photographie se doit d’être aussi libre que toutes les autres formes artistiques dans son éventail de sujets et de traitements – aussi poétique que la poésie, aussi littéraire que le roman, aussi pictural que la peinture, aussi théâtral que le théâtre, et

tout cela avec pour objectif d’atteindre à l’essence même de la photographie.

L’exposition

L’exposition à la Fondation Beyeler s’ouvre dans le foyer du musée avec la juxtaposition de deux oeuvres emblématiques de 1999. Morning Cleaning, Mies van der Rohe Foundation, Barcelona montre les préparatifs matinaux effectués dans le célèbre pavillon avant l’arrivée des premiers visiteurs. L’agent

L’exposition à la Fondation Beyeler s’ouvre dans le foyer du musée avec la juxtaposition de deux oeuvres emblématiques de 1999. Morning Cleaning, Mies van der Rohe Foundation, Barcelona montre les préparatifs matinaux effectués dans le célèbre pavillon avant l’arrivée des premiers visiteurs. L’agent

d’entretien est en train de nettoyer les grandes baies vitrées donnant sur un miroir d’eau, nous faisant ainsi assister à un moment habituellement invisible dans la vie de ce célèbre édifice.

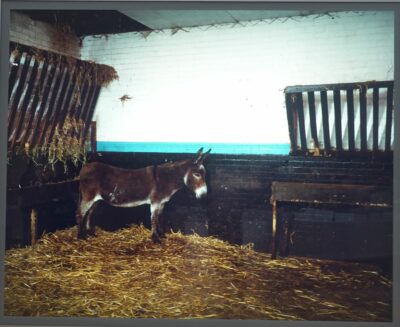

A Donkey in Blackpool représente une étable modeste et pourtant très riche sur le plan visuel, occupée par la figure familière d’un âne, qui nous apparaît ici dans un moment de repos. L’association des deux images réunit des univers socialement et culturellement très différents tout en dirigeant notre attention sur leurs points communs – les êtres humains et les animaux entretiennent tous deux une relation profonde aux intérieurs qui les abritent. L’exposition a été conçue de manière à créer une séquence de comparaisons et de juxtapositions de ce type, tissant des échos et des résonances entre les sujets, les techniques et les genres. Pour le catalogue, l’artiste a rédigé un guide qui présente les différentes dimensions de la production des images et de leur agencement dans l’exposition.

A Donkey in Blackpool représente une étable modeste et pourtant très riche sur le plan visuel, occupée par la figure familière d’un âne, qui nous apparaît ici dans un moment de repos. L’association des deux images réunit des univers socialement et culturellement très différents tout en dirigeant notre attention sur leurs points communs – les êtres humains et les animaux entretiennent tous deux une relation profonde aux intérieurs qui les abritent. L’exposition a été conçue de manière à créer une séquence de comparaisons et de juxtapositions de ce type, tissant des échos et des résonances entre les sujets, les techniques et les genres. Pour le catalogue, l’artiste a rédigé un guide qui présente les différentes dimensions de la production des images et de leur agencement dans l’exposition.

Les paysages

Jeff Wall

Jeff Wall

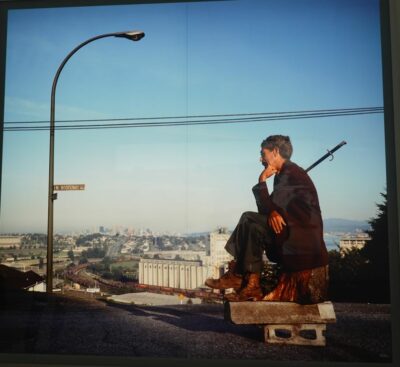

The Thinker, 1986

Le penseur

Diapositive dans caisson lumineux, 211 x 229 cm

Courtesy l’artiste

© Jeff Wall

Ainsi, la première salle de l’exposition présente une série de diapositives montées dans des caissons lumineux qui mettent en avant des paysages. Produits entre 1987 et 2005, ces paysages urbains offrent une vaste vision des zones urbaines et périurbaines de Vancouver. Jeff Wall considère les paysages urbains comme un aspect important de son travail, qui lui permet d’explorer l’essence même de la ville, les rapports qu’elle entretient avec les zones non urbaines ou périurbaines qui l’entourent, et sa spécificité en tant que théâtre du maillage infini d’événements qui constituent la vie en société.

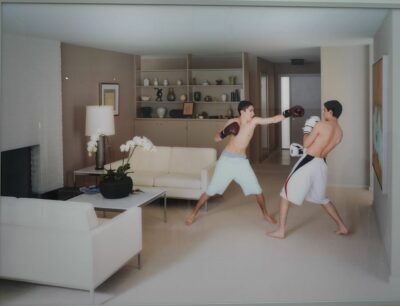

Jeff Wall

Boxing, 2011

Les boxeurs

Impression lightjet, 215 x 295 cm

Courtesy l’artiste

© Jeff Wal

Les salles suivantes réunissent des scènes réalisées dans des intérieurs et des extérieurs variés, publics et privés, représentant des hommes et des femmes, des personnes pauvres et aisées, jeunes et âgées – certaines images témoignant d’un travail et d’un artifice recherchés, d’autres ne semblant avoir nécessité

aucun effort, en couleur et en noir et blanc, transparentes et opaques, de grand et de petit format, représentant le réel et l’irréel, et un large éventail d’atmosphères, d’états d’esprit et de relations.

Les oeuvres les plus célèbres de l’artiste

L’exposition inclut beaucoup des oeuvres les plus célèbres de l’artiste, parmi elles After ‘Invisible Man’ by Ralph Ellison, the Prologue (1999–2000),

construction d’une scène du roman de 1952 d’Ellison qui montre le jeune protagoniste noir en train de rédiger l’histoire du livre dans son repaire secret en sous-sol, éclairé d’exactement 1369 ampoules électriques.

construction d’une scène du roman de 1952 d’Ellison qui montre le jeune protagoniste noir en train de rédiger l’histoire du livre dans son repaire secret en sous-sol, éclairé d’exactement 1369 ampoules électriques.

A Sudden Gust of Wind (after Hokusai) (1993), l’une des oeuvres aux dimensions les plus impressionnantes de Wall, est une adaptation contemporaine d’une des planches de la série de gravures sur bois de Katsushika Hokusai Trente-six vues du mont Fuji (1830- 1832). Ces deux images puisent leurs origines dans les oeuvres d’autres artistes ;

Wall s’accorde la liberté de trouver ses sujets là où le mène son imagination.

A Sudden Gust of Wind est l’une des premières oeuvres pour lesquelles l’artiste a recouru à la technologie numérique, qui lui permet de combiner plusieurs

négatifs individuels en une seule image finale.

Les oeuvres récentes en contrepoint des oeuvres anciennes

La plupart des oeuvres récentes de Wall sont inclues dans l’exposition, généralement présentées en contrepoint à des images plus anciennes.

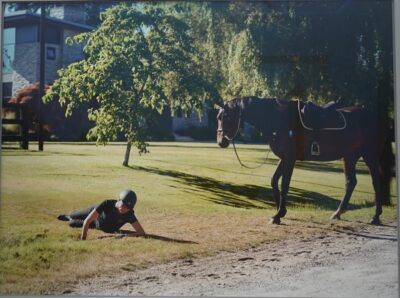

Fallen rider (2022), image d’une femme qui vient de chuter de sa monture,

est accroché face à War game (2007), où trois jeunes garçons, apparemment photographiés pendant un jeu de guerre, sont allongés sous surveillance dans une prison improvisée.

est accroché face à War game (2007), où trois jeunes garçons, apparemment photographiés pendant un jeu de guerre, sont allongés sous surveillance dans une prison improvisée.

Dans Parent child (2019), c’est une petite fille qui est allongée, cette fois sur un trottoir dans l’ombre paisible d’un arbre, sous le regard d’un homme qui est probablement son père.

Dans Parent child (2019), c’est une petite fille qui est allongée, cette fois sur un trottoir dans l’ombre paisible d’un arbre, sous le regard d’un homme qui est probablement son père.

Comme des images de film, les photographies de

Comme des images de film, les photographies de

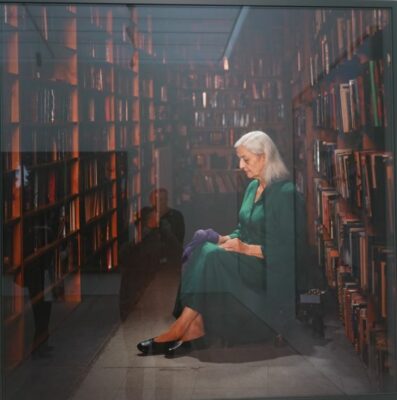

Wall semblent saisir un instant en train de se dérouler – l’avant et l’après demeurent hors champ. Sur un mur voisin est accroché Maquette for a monument to the contemplation of the possibility of mending a hole

in a sock (2023), dans lequel une autre figure contemplative, une femme d’un certain âge tenant à la main une aiguille, considère un trou dans le talon usé d’une chaussette mauve. La repriseuse semble irréelle, telle une apparition nous rappelant à l’incertitude qui pèse sur la volonté et la capacité de l’humanité à réparer ce qui a été usé, sursollicité et abîmé.

Le catalogue

Le catalogue de l’exposition, mis en page par Uwe Koch en consultation étroite avec l’artiste, est publié en version anglaise et allemande par Hatje Cantz Verlag, Berlin. Sur 240 pages, il contient des illustrations des oeuvres de l’exposition, une conversation entre Jeff Wall et Martin Schwander, une explication détaillée de l’artiste lui-même de la sélection des oeuvres et de leur accrochage dans les onze salles de l’exposition, ainsi que des essais rédigés par Martin Schwander et Ralph Ubl.

Horaires d’ouverture de la Fondation Beyeler :

tous les jours 10h00–18h00,

le mercredi jusqu’à 20h00

Programmation associée « Jeff Wall »

Dimanche, 28 janvier

14h –15h

Conférence de Jeff Wall

L’artiste canadien Jeff Wall s’exprimera personellement sur place au

sujet de son travail actuel et de sa toute nouvelle exposition, qui sera

présentée à la Fondation Beyeler du 28 janvier au 21 avril 2024.

L’exposition peut être visitée avant et après la manifestation. La

conférence sera donnée en anglais.

Prix : billett d’entrée

Un lundi sur deux à partir

du 29 janvier

14h–15h

Perspectives – en allemand

Un lundi sur deux, nous vous invitons au parcours thématique autour de

thèmes choisis, en rapport avec l’exposition « Jeff Wall », en compagnie

d’un.e membre de notre équipe de médiation. Ce format vous permet de

découvrir les oeuvres sous des angles inattendus, d’élargir vos

connaissances et d’approfondir votre compréhension de certaines

oeuvres choisies.

29.01. Échos – l’histoire de l’art pour toile de fond

12.02. Une absence – langage et image

26.02. Freeze – l’instant décisif

11.03. Par procuration – poupées, zombies, actrices et acteurs

25.03. Visions du monde – paysage et société

08.04. Poses, postures et gestes – le corps signifiant

Prix : billet d’entrée + CHF 7.-

Samedi, 3 février

Dimanche, 4 février

Samedi, 2 mars

Dimanche, 3 mars

Samedi, 20 avril

Dimanche, 21 avril

10h–18h

Open Studio – en allemand

Au travers de différents ateliers, l’Open Studio offre à ses participants

l’opportunité d’aborder et d’approfondir divers thèmes et techniques de

travail, ainsi que de s’essayer eux-mêmes à quelques explorations

créatives.

Sans inscription. Participation gratuite et ouverte à tous les âges (en

compagnie d’un adulte pour les enfants jusqu’à 12 ans).

Dimanche, 4 février

Dimanche, 3 mars

Dimanche, 21 avril

11h–12h

Visite accompagnée en famille – en allemand

Une expérience artistique et ludique pour les enfants de 6 à 10 ans

accompagnés de leurs parents. La visite accompagnée et interactive en

famille fait de l’art une expérience ludique pour petits et grands. Le

nombre de participants est limité.

Prix : jusqu’à 10 ans : CHF 7.- /Adultes : billet d’entrée

Un mercredi sur deux à

partir du 7 février

12h30–13h

Conversation autour d’une oeuvre – en allemand

Lors de cette confrontation courte mais intense avec une oeuvre d’art

choisie, vous aurez accès à des informations sur les singularités de

l’oeuvre en question, sur son auteur et sur l’époque de sa genèse.

Le nombre de participants est limité.

07.02. Jeff Wall, Dead Troops Talk, 1992

21.02. Jeff Wall, The Storyteller, 1986

06.03. Jeff Wall, After ‘Invisible Man’ by Ralph Ellison, 1999/2000

20.03. Jeff Wall, War game, 2007

03.04. Jeff Wall, In the Legion, 2022

17.04. Jeff Wall, Restoration, 1993

Prix : billet d’entrée + CHF 7.-

Mercredi, 7 février

Mercredi, 6 mars

18h30–19h30

Visite avec les commissaires de l’exposition

Vous souhaitez voir les expositions de la Fondation Beyeler à travers les

yeux de celles et de ceux qui les conçoivent ? Cette visite vous en donne

l’occasion. Les commissaires ne se contentent pas de vous renseigner

sur la conception, l’organisation et la programmation de l’exposition,

mais vous apportent également des éclairages sur les artistes, leur

époque, la genèse des oeuvres et leur signification dans le contexte

artistique. Le nombre de participants est limité.

Prix : CHF 35.- / Bénéficiaires d’une rente AI 30.- / Moins de 25 ans

10.- / Art Club, Young Art Club, Amis, Museums-PASS-Musées 10.-

Dimanche, 11 février

Dimanche, 10 mars

Dimanche, 7. avril

Visite accompagnée – en français

Aperçu de l’exposition « Jeff Wall ».

Le nombre de participants est limité.

Prix : billet d’entrée + CHF 7.-

Jeudi, 22 février

Jeudi, 14 mars

Jeudi, 11 avril

10h30–11h30

Sketch it! – en allemand

« Sketch it » donne l’occasion de se confronter de manière créative à

des oeuvres choisies exposées à la Fondation Beyeler. En particulier, les

oeuvres photographiques de Jeff Wall nous inspirent à explorer

différentes techniques. Nous posons ainsi un regard neuf sur les oeuvres

originales.

Tous les matériaux nécessaires sont mis à disposition.

Prix : billet d’entrée + CHF 10.-

Dimanche, 25 février

Dimanche, 7 avril

9h–12h

L’art au petit déjeuner – en allemand

Délicieux petit–déjeuner au « Beyeler Restaurant im Park » suivi d’une

visite accompagnée (11–12h) de l’exposition. Le nombre de participants

est limité.

Attention : la vente des billets se termine le vendredi après-midi.

Prix : CHF 80.- / Bénéficiaires d’une rente AI 75.- / Moins de 25 ans

55.- / Art Club, Young Art Club, Amis, Museums-PASS-Musées 48.-

Mercredi, 28 février

18h–20h30

Atelier pour adultes – en allemand

L’atelier pour adultes offre la possibilité d’approfondir de manière active

par la pratique ce que l’on a vu et vécu durant la visite guidée. L’objectif

est de comprendre les techniques artistiques en atelier et de les mettre

en pratique. Point n’est besoin de notions ni de compétences

artistiques; toutes les personnes s’intéressant à l’art – que ce soit sous

l’angle esthétique, philosophique ou artisanal – sont les bienvenues.

Le nombre de participants est limité. Inscription obligatoire :

tours@fondationbeyeler.ch ou 061 645 97 20.

Prix : billet d’entrée + CHF 20.- (matériel inclus)

Jeudi, 29 février

16h30–17h30

Visite accompagnée pour personnes avec un handicap visuel – en

allemand

Les visites guidées destinées aux malvoyants et aveugles contiennent

des descriptions détaillées qui permettent de faire ressentir l’oeuvre au

plus profond. Votre chien guide peut vous accompagner dans le musée.

Nous souhaitons vous informer du fait que les oeuvres ne peuvent pas

être touchées. Entrée gratuite pour une personne accompagnante. Le

nombre de participants est limité. Inscription obligatoire :

tours@fondationbeyeler.ch ou 061 645 97 20.

Prix : billet d’entrée

Jeudi, 7 mars

16h30–17h30

Visite accompagnée pour personnes avec un handicap auditif – en

allemand

Un(e) interprète traduit les explications des oeuvres d’art de l’exposition

en cours simultanément en langage des signes.

Le nombre de participants est limité. Inscription obligatoire :

tours@fondationbeyeler.ch ou 061 645 97 20.

Prix : billet d’entrée

Mercredi, 13 mars

14h–16h30

Ateliers pour enfants – en allemand

Découverte de l’exposition au cours d’une visite guidée suivie

d’expérimentations ludiques dans l’atelier.

Inscription obligatoire : tours@fondationbeyeler.ch ou 061 645 97 20.

Prix : CHF 10.- matériel inclus

Dimanche, 14 avril

10h–18h

Journée des familles – en français, allemand & anglais

Organisée autour de l’exposition « Jeff Wall », la Journée des familles

sera consacrée aux histoires, aux secrets et aux ambiances qui

imprègnent les univers visuels de l’artiste canadien. Des visites guidées

en famille offriront un accès amusant aux oeuvres et aux thèmes de

l’exposition. Les plus jeunes pourront voyager sur le tapis des contes ou

explorer le musée en compagnie de Fred l’écureuil. Des ateliers pour

tous les âges proposeront des activités de création, de découverte et de

jeu.

Toutes les animations de la Journée des familles sont comprises dans le

billet d’accès au musée. L’accès au musée est gratuit jusqu’à 25 ans

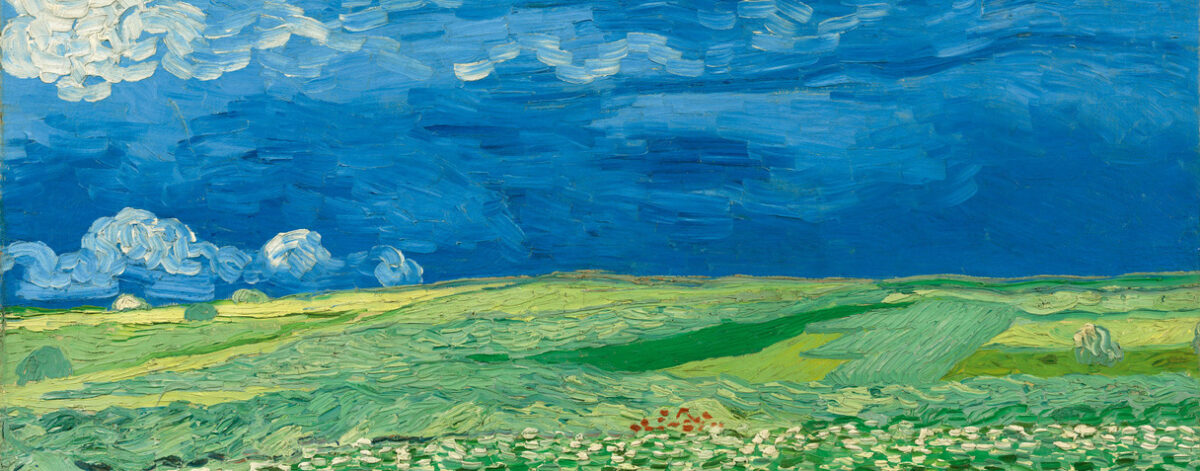

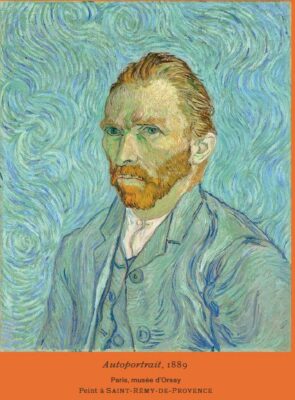

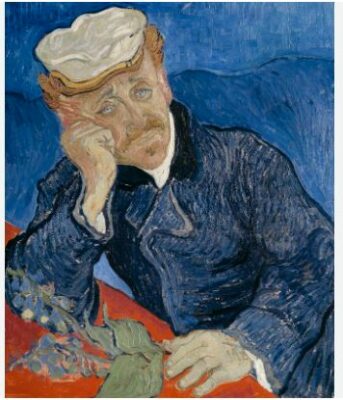

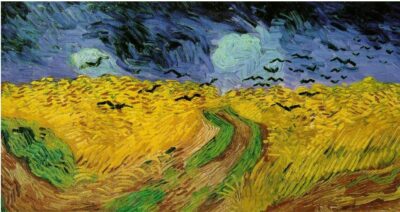

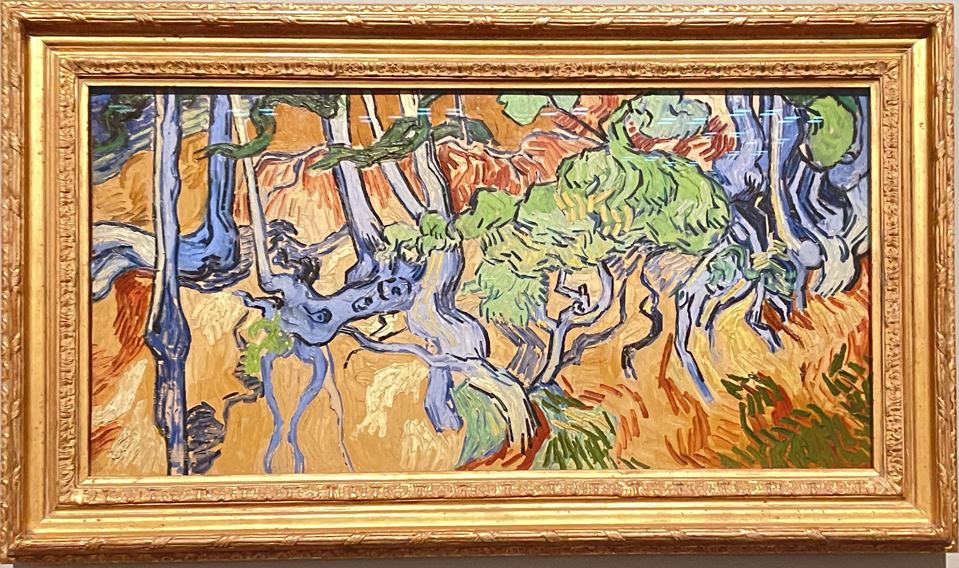

Arrivé à Auvers-sur-Oise le 20 mai 1890, Vincent van Gogh y décède

Arrivé à Auvers-sur-Oise le 20 mai 1890, Vincent van Gogh y décède Van Gogh s’installe au centre du village, dans l’auberge Ravoux, et explore tous les aspects du nouveau monde qui s’offre à lui, tout en luttant contre des inquiétudes multiples, alors même qu’il connaît une notoriété naissante dans la critique.

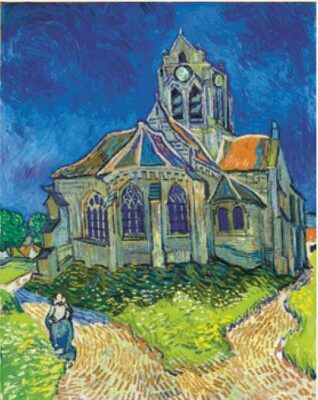

Van Gogh s’installe au centre du village, dans l’auberge Ravoux, et explore tous les aspects du nouveau monde qui s’offre à lui, tout en luttant contre des inquiétudes multiples, alors même qu’il connaît une notoriété naissante dans la critique. L’église d’Auvers-sur-Oise, ou encore

L’église d’Auvers-sur-Oise, ou encore

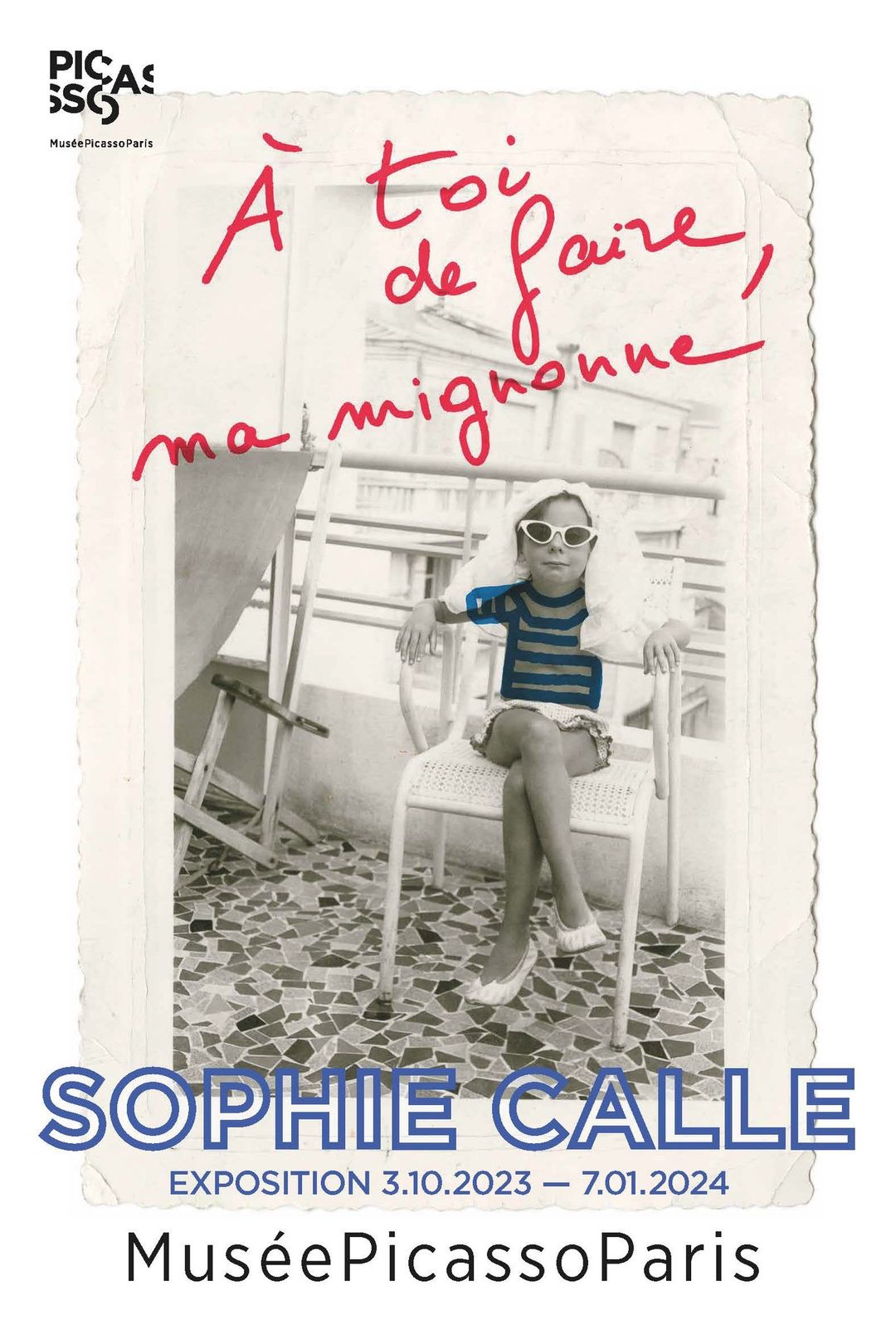

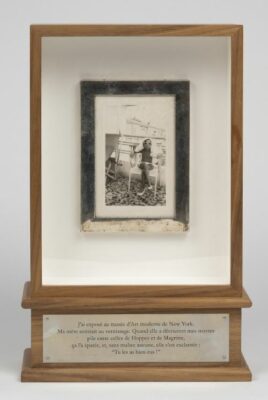

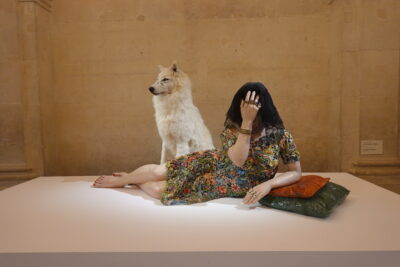

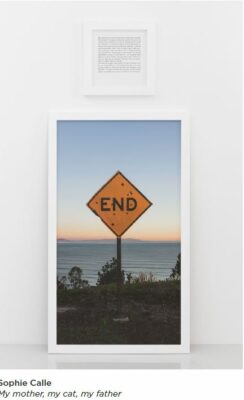

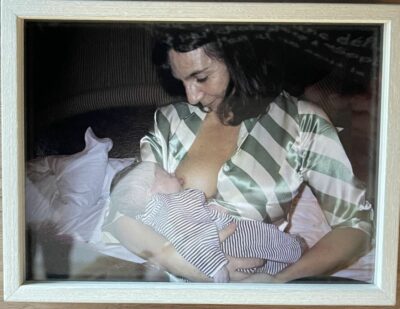

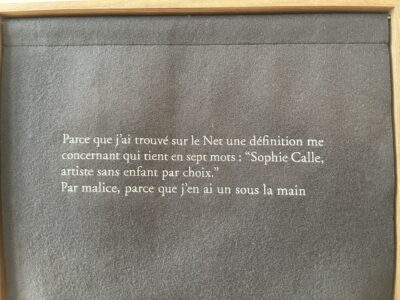

Sophie Calle célèbre à sa manière les 50 ans de la mort de Pablo Picasso, en investissant la totalité des quatre étages de l’hôtel Salé avec une proposition d’exposition inédite.

Sophie Calle célèbre à sa manière les 50 ans de la mort de Pablo Picasso, en investissant la totalité des quatre étages de l’hôtel Salé avec une proposition d’exposition inédite. Le rez-de-chaussée de l’hôtel Salé marque l’entrée en scène de Sophie Calle

Le rez-de-chaussée de l’hôtel Salé marque l’entrée en scène de Sophie Calle

Une composition monumentale enfin, au format de la célèbre peinture Guernica, fait oeuvre collective en réunissant près de deux cents photographies, objets et miniatures de la collection personnelle de Sophie Calle, provenant pour la plupart d’échanges avec les artistes, de Christian Boltanski à Tatiana Trouvé en passant par Miquel Barceló, Damien Hirst et Cindy Sherman.

Une composition monumentale enfin, au format de la célèbre peinture Guernica, fait oeuvre collective en réunissant près de deux cents photographies, objets et miniatures de la collection personnelle de Sophie Calle, provenant pour la plupart d’échanges avec les artistes, de Christian Boltanski à Tatiana Trouvé en passant par Miquel Barceló, Damien Hirst et Cindy Sherman.

Lors de mes premières visites, La Mort de Casagemas, Grande baigneuse au

Lors de mes premières visites, La Mort de Casagemas, Grande baigneuse au

Au deuxième étage du musée, Sophie Calle procède à l’inventaire de ses biens

Au deuxième étage du musée, Sophie Calle procède à l’inventaire de ses biens J’ai donc proposé aux commissaires-priseurs de l’Hôtel Drouot de mettre en

J’ai donc proposé aux commissaires-priseurs de l’Hôtel Drouot de mettre en

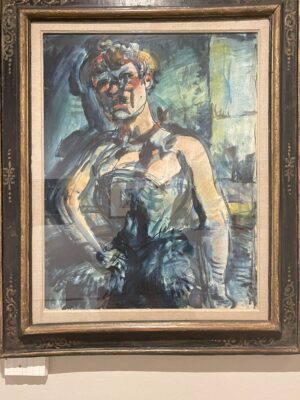

D’autres peintres peuvent être reliés à ces artistes comme Louis André Valtat, Jean Metzinger, Robert Delaunay, Etienne Terrus, Maurice Marinot et le jeune Auguste Herbin en raison de leur proximité aux moments clés de l’évolution du fauvisme ou des rendez-vous du Salon des Indépendants ou celui d’Automne. Picasso, dont deux oeuvres sont présentes aux cimaises de la Fondation Pierre Gianadda, noue des contacts étroits avec les Fauves. L’Espagnol observe Matisse et Derain et mesure leurs avancées par rapport à sa période rose. Il se rapproche de Kees van Dongen au Bateau Lavoir partageant avec lui une thématique pleine de similitude.

D’autres peintres peuvent être reliés à ces artistes comme Louis André Valtat, Jean Metzinger, Robert Delaunay, Etienne Terrus, Maurice Marinot et le jeune Auguste Herbin en raison de leur proximité aux moments clés de l’évolution du fauvisme ou des rendez-vous du Salon des Indépendants ou celui d’Automne. Picasso, dont deux oeuvres sont présentes aux cimaises de la Fondation Pierre Gianadda, noue des contacts étroits avec les Fauves. L’Espagnol observe Matisse et Derain et mesure leurs avancées par rapport à sa période rose. Il se rapproche de Kees van Dongen au Bateau Lavoir partageant avec lui une thématique pleine de similitude. Dans les visages, on supprime le modelé le remplaçant par des nuances débridées bien loin de la réalité. En résumé : « on transpose » et la sensation le dispute à l’émotion. Dans les toiles de certains artistes, on emploie encore la touche en mosaïque, issue du néo-impressionnisme, comme Matisse la pratiquait. La stridence des rouges, des verts et des oranges présents dans les huiles des Fauves, exprime « les feux de l’été » et la hardiesse des compositions.

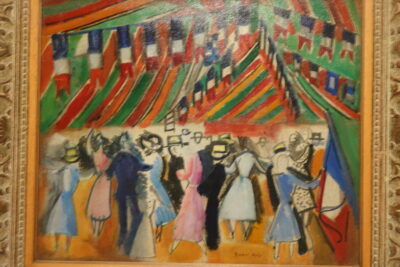

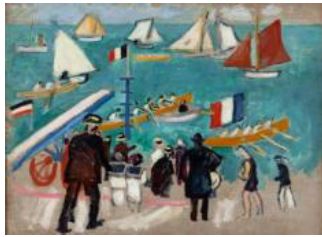

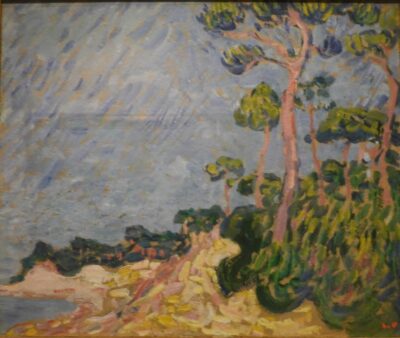

Dans les visages, on supprime le modelé le remplaçant par des nuances débridées bien loin de la réalité. En résumé : « on transpose » et la sensation le dispute à l’émotion. Dans les toiles de certains artistes, on emploie encore la touche en mosaïque, issue du néo-impressionnisme, comme Matisse la pratiquait. La stridence des rouges, des verts et des oranges présents dans les huiles des Fauves, exprime « les feux de l’été » et la hardiesse des compositions. La Seine et les villages de Chatou, du Pecq, d’Argenteuil et aussi de la Normandie font partie des paysages allumés par les Fauves, de même que le spectacle de la ville et de la rue pavoisée avec l’étalage des drapeaux et des oriflammes.

La Seine et les villages de Chatou, du Pecq, d’Argenteuil et aussi de la Normandie font partie des paysages allumés par les Fauves, de même que le spectacle de la ville et de la rue pavoisée avec l’étalage des drapeaux et des oriflammes.  Et puis n’oublions pas l’attraction de la nuit, des cabarets et des cirques parisiens d’où jaillissent les « filles » ou « ivrognesses » de Georges Rouault,

Et puis n’oublions pas l’attraction de la nuit, des cabarets et des cirques parisiens d’où jaillissent les « filles » ou « ivrognesses » de Georges Rouault,

Les artistes fauves prouvent leur fascination pour ce procédé dans des réalisations exemplaires comme des plats, des assiettes ou des vases signés Vlaminck ou Derain. Cécile Debray déclare que : « Le Salon d’Automne offre un cadre favorable à la réhabilitation de cet art et à son introduction dans les milieux artistiques ». Ces créations témoignent d’un autre aspect du Fauvisme et complètent d’une façon très enrichissante cette exposition.

Les artistes fauves prouvent leur fascination pour ce procédé dans des réalisations exemplaires comme des plats, des assiettes ou des vases signés Vlaminck ou Derain. Cécile Debray déclare que : « Le Salon d’Automne offre un cadre favorable à la réhabilitation de cet art et à son introduction dans les milieux artistiques ». Ces créations témoignent d’un autre aspect du Fauvisme et complètent d’une façon très enrichissante cette exposition. Avec de larges coups de pinceaux il réduit les arbres d’une façon radicale leur donnant un aspect de fantômes ! Derain (1880-1954) rencontre Matisse et Vlaminck à l’académie Carrière et à Collioure : il innove avec les couleurs pures. Fasciné par l’art africain, il va à l’essentiel et simplifie les formes comme dans Trois personnages assis dans l’herbe (huile sur toile, 1906). Un traitement en aplat pour l’herbe verte opposée au bleu du ciel et les protagonistes évoqués avec quelques traits aux couleurs dissonantes dans la confrontation des complémentaires.

Avec de larges coups de pinceaux il réduit les arbres d’une façon radicale leur donnant un aspect de fantômes ! Derain (1880-1954) rencontre Matisse et Vlaminck à l’académie Carrière et à Collioure : il innove avec les couleurs pures. Fasciné par l’art africain, il va à l’essentiel et simplifie les formes comme dans Trois personnages assis dans l’herbe (huile sur toile, 1906). Un traitement en aplat pour l’herbe verte opposée au bleu du ciel et les protagonistes évoqués avec quelques traits aux couleurs dissonantes dans la confrontation des complémentaires.

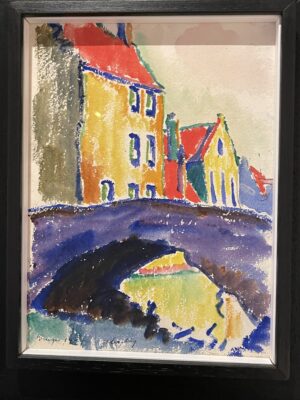

out autre chose avec Henri Manguin (1874-1949) qualifié de « peintre du bonheur », ami de Matisse et de Camoin. Il pratique un fauvisme moins absolu que ses contemporains et peut s’épanouir dans son art sans souci financier contrairement aux autres artistes adeptes du Fauvisme. A partir de 1905, il passe ses étés à la villa Demière, près de Saint-Tropez à Malteribes. Dans ce lieu paradisiaque Manguin signe : La Femme à la grappe (huile sur toile, 1905, Fondation Pierre Gianadda). Jeanne, son épouse dans une position frontale, gracieuse et naturaliste, tient une grappe de raisin sombre, qui contraste avec les blancs subtils rehaussés de tons bleus. L’écharpe qui rime avec la grappe s’affiche dans un bleu nuit audacieux. Le décor qui entoure le modèle, s’exprime par des touches souples, où s’opposent les couleurs chaudes et froides. Manguin, livre une oeuvre raffinée et, oh combien séduisante. Auguste Herbin (1882-1960), formé à l’Ecole des beaux-arts de Lille, s’installe à Paris en 1901. Un séjour en Corse lui révèle la lumière et il évolue vers le Fauvisme. Avec Bruges (aquarelle sur papier, 1907), il adopte le chromatisme expressif des fauves, la simplification des formes et la distance prise avec la réalité.

out autre chose avec Henri Manguin (1874-1949) qualifié de « peintre du bonheur », ami de Matisse et de Camoin. Il pratique un fauvisme moins absolu que ses contemporains et peut s’épanouir dans son art sans souci financier contrairement aux autres artistes adeptes du Fauvisme. A partir de 1905, il passe ses étés à la villa Demière, près de Saint-Tropez à Malteribes. Dans ce lieu paradisiaque Manguin signe : La Femme à la grappe (huile sur toile, 1905, Fondation Pierre Gianadda). Jeanne, son épouse dans une position frontale, gracieuse et naturaliste, tient une grappe de raisin sombre, qui contraste avec les blancs subtils rehaussés de tons bleus. L’écharpe qui rime avec la grappe s’affiche dans un bleu nuit audacieux. Le décor qui entoure le modèle, s’exprime par des touches souples, où s’opposent les couleurs chaudes et froides. Manguin, livre une oeuvre raffinée et, oh combien séduisante. Auguste Herbin (1882-1960), formé à l’Ecole des beaux-arts de Lille, s’installe à Paris en 1901. Un séjour en Corse lui révèle la lumière et il évolue vers le Fauvisme. Avec Bruges (aquarelle sur papier, 1907), il adopte le chromatisme expressif des fauves, la simplification des formes et la distance prise avec la réalité.

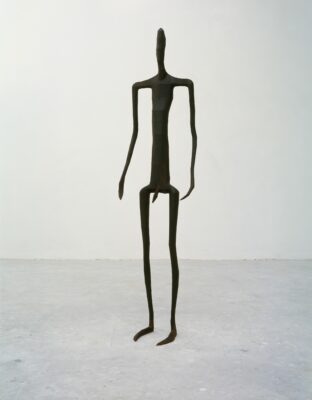

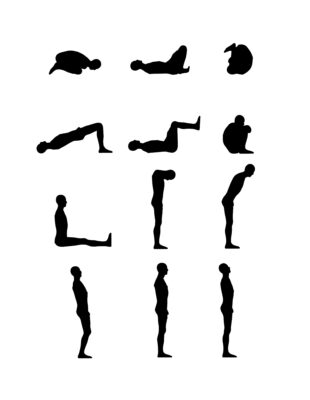

Lorsque les visiteurs entrent dans l’hôtel, les œuvres de Gormley constellent leur vision périphérique, telles des intrus que l’on entraperçoit dans les encoignures à mesure que le regard glisse de salle en salle, perturbant et interrogeant les œuvres de Rodin dont elles partagent l’espace.

Lorsque les visiteurs entrent dans l’hôtel, les œuvres de Gormley constellent leur vision périphérique, telles des intrus que l’on entraperçoit dans les encoignures à mesure que le regard glisse de salle en salle, perturbant et interrogeant les œuvres de Rodin dont elles partagent l’espace. Au rez-de-chaussée, la salle 3 illustre d’emblée ce débat silencieux. La figure courbée de Burst (2022) de Gormley ignore L’Âge d’airain (1875-1877) de Rodin. Genoux pliés, le corps de métal s’accroupit, le torse serré contre ses cuisses, la tête rentrée – le corps se ferme à son environnement, se replie sur lui-même. Avec ses membres toniques et musclés, étendus dans un geste d’éveil, L’Âge d’airain transpire au contraire les notions conventionnelles de beauté et de force masculines

Au rez-de-chaussée, la salle 3 illustre d’emblée ce débat silencieux. La figure courbée de Burst (2022) de Gormley ignore L’Âge d’airain (1875-1877) de Rodin. Genoux pliés, le corps de métal s’accroupit, le torse serré contre ses cuisses, la tête rentrée – le corps se ferme à son environnement, se replie sur lui-même. Avec ses membres toniques et musclés, étendus dans un geste d’éveil, L’Âge d’airain transpire au contraire les notions conventionnelles de beauté et de force masculines