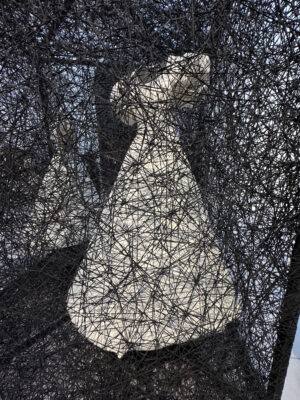

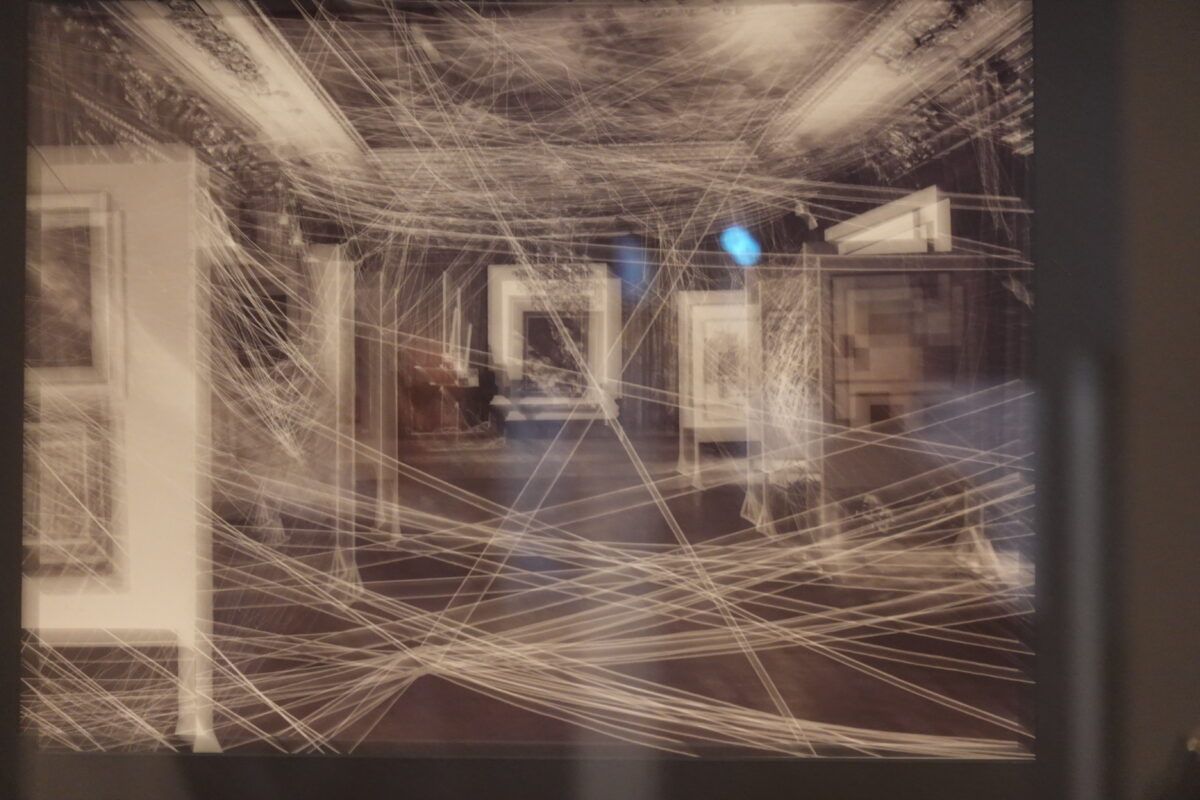

Lèche Vitrines (video still)

Artist & involved persons: Martina Morger

Date of origin: 2020

Material / technique: HD Video, 16:9, 17 min.

Copyright: © Martina Morger, video still: Lukas Zerbst

Creditline: Courtesy the artist

Au Musée Tinguely jusqu'au 11 mai 2025

Commissaires :

Adrian Dannatt, Tabea Panizzi et Andres Pardey

Avec des oeuvres de : Berenice Abbott, Marina Abramović, Atelier E.B. (Beca Lipscombe & Lucy McKenzie), Eugène Atget, Peter Blake, Christo, Gregory Crewdson, Vlasta Delimar, Sari Dienes, Marcel Duchamp, Elmgreen & Dragset, Richard Estes, Anna Franceschini, Kit Galloway & Sherrie Rabinowitz, R.I.P. Germain, Sayre Gomez, Ion Grigorescu, Nigel Henderson, Lynn Hershman Leeson, María Teresa Hincapié, Jasper Johns, John Kasmin, François-Xavier Lalanne, Bertrand Lavier, Martina Morger, Robert Rauschenberg, Martha Rosler, Giorgio Sadotti, Tschabalala Self, Johnnie Shand Kydd, Sarah Staton, Iren Stehli, Pascale Marthine Tayou, Jean Tinguely, Goran Trbul-jak, Andy Warhol, Jiajia Zhang.

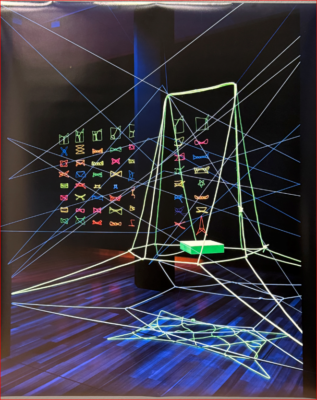

Installation view: Installation view Fresh Window at Museum

Tinguely, Basel, 2024

Title: Daily Life

Artist & involved persons: Pascale Marthine Tayou

Date of origin: 2019–24

Material / technique: Neon and LED signs

Copyright: © 2024 ProLitteris, Zürich

Creditline: Courtesy of the artist and Galleria Continua

Photo Credit: Pati Grabowicz

Vitrines et art visuel

L’histoire de la décoration de vitrines et celle de l’art visuel sont étroitement liées. Outre Jean Tinguely, de nombreux.ses artistes ont donné une impulsion à la conception de vitrines. Par ailleurs, la vitrine constitue un motif récurrent d’oeuvres d’art et sert de scène à des performances et des actions. De même, les changements politiques et sociaux se lisent dans les vitrines qui marquent l’image de la ville occidentale depuis la fin du 19e siècle et constituent un miroir de l’évolution des rapports sociaux et de l’utilisation fluctuante de l’espace public. Première exposition muséale consacrée aux croisements entre l’art et la conception de vitrines, Fresh Window. Art & vitrines s’étend de l’ascension du grand magasin au tournant du siècle jusqu’aux boutiques de luxe haut de gamme d’aujourd’hui. Du 4 décembre 2024 au 11 mai 2025, le Musée Tinguely présente le caractère pluridimensionnel de cette thématique à travers des contributions de quelque 40 artistes des 20 e et 21e siècles, et permet de découvrir des artistes tels que Jean Tinguely, Sari Dienes, Robert Rauschenberg, Jasper Johns ainsi qu’Andy Warhol sous un angle peu connu. Du 14 janvier au 2 mars 2025, des étudiant.es de l’Institut Kunst Gender Natur, Hochschule für Gestal-tung und Kunst Basel FHNW étendront le projet hors les murs du musée jusqu’à l’espace urbain avec des interventions artistiques dans des vitrines bâloises

La vitrine, lieu d’expérimentation artistique

La confrontation complexe et ludique avec ce thème s’exprime dès le titre Fresh Window qui renvoie au travail Fresh Widow (1920) de Marcel Duchamp. Cette oeuvre est représentative d’un chapitre important de l’exposition qui aborde la fonction de la vitrine comme une membrane qui relie, unit et sépare, qui attire ou rejette le voyeurisme et le désir s’y rattachant. Espace architectural fonctionnel, la vitrine crée également une passerelle avec les formes de présentation muséales – du cadre d’un tableau à la scène destinée aux performances et à l’art-action.

Cette oeuvre est représentative d’un chapitre important de l’exposition qui aborde la fonction de la vitrine comme une membrane qui relie, unit et sépare, qui attire ou rejette le voyeurisme et le désir s’y rattachant. Espace architectural fonctionnel, la vitrine crée également une passerelle avec les formes de présentation muséales – du cadre d’un tableau à la scène destinée aux performances et à l’art-action.

Les artistes abordent également la vitrine comme un miroir social. Celle-ci permet de questionner les rapports sociaux et les relations de genre, la gentrification et la culture consumériste occidentale ainsi que la critique du capitalisme. Les artistes s’y intéressent également en tant que scène où se jouent des transformations politiques, sociales et urbaines. La vitrine est un lieu d’interaction, d’échanges et de rencontre. La conception de vitrines a non seulement permis à de nombreux.ses artistes de gagner leur vie, mais elle a aussi constitué un champ d’expérimentation pour inventer de nouveaux liens entre l’art et le public. Le thème de la vitrine revêt par ailleurs une importance particulière dans nos sociétés actuelles, les centres-villes étant de plus en plus confrontés à l’abandon de leurs commerces en raison de la numérisation croissante et de l’essor du commerce en ligne.

La vitrine : la rencontre de l’art et du commerce

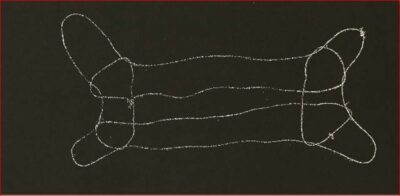

Lorsqu’à la fin du 19e siècle la vitrine devient un élément central de la culture consumériste moderne, des artistes s’intéressent bientôt à ce nouveau phénomène. Après avoir réduit à l’absurde la fonction et la sémantique de la fenêtre avec son oeuvre Fresh Widow en 1920, Marcel Duchamp décore pour la première fois une vitrine à New York en 1945, à l’occasion de la publication d’un livre d’André Breton. À cette époque, Jean Tinguely termine son apprentissage à la la Kunstgewerbeschule et travaille déjà comme décorateur professionnel à Bâle. Sa signature artistique ultérieure transparaît déjà dans ses décorations souvent réalisées à l’aide de fil de fer.

Window display by Jean Tinguely, optician «M. Ramstein Iberg Co.», Basel

Window display by Jean Tinguely, optician «M. Ramstein Iberg Co.», Basel

Date of origin: Approx. May 1949

Copyright: © Staatsarchiv Basel-Stadt, BSL 1022 KA 1601 D

Creditline: Museum Tinguely, Basel

Photo Credit: Peter Moeschlin

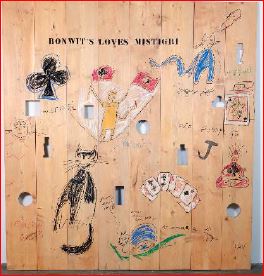

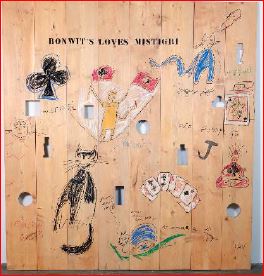

Dans le New York des années 1950, Gene Moore, directeur artistique du grand magasin Bonwit Teller et de la bijouterie Tiffany & Co., joue un rôle important en apportant son soutien à de jeunes artistes talentueux encore inconnu.es. Il sélectionne par exemple des oeuvres de Sari Dienes ou Susan Weil pour ses vitrines et charge Robert Rauschenberg, Jasper Johns et Andy Warhol de créer des décorations recherchées avant qu’ils ne s’établissent dans le monde de l’art. Dans l’exposition, des photographies témoignent de certaines de ces vitrines qui, pour quelques-unes, sont reconstituées à l’identique et peuvent être redécouvertes pour la première fois depuis près de 70 ans.

Andy Warhol, Bonwit’s Loves Mistigri, wooden

panels, IA2021.1.1a-h.

Date of origin: 1955, Reproduktion 2021

Copyright: © The Andy Warhol Foundation for the Visual Arts,

Inc. / 2024/2025 ProLitteris, Zürich

Creditline: The Andy Warhol Museum, Pittsburgh

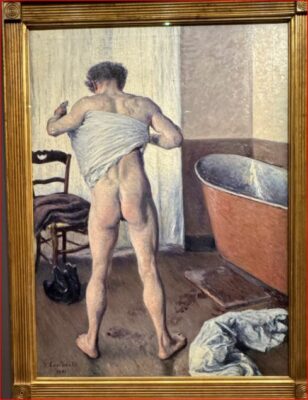

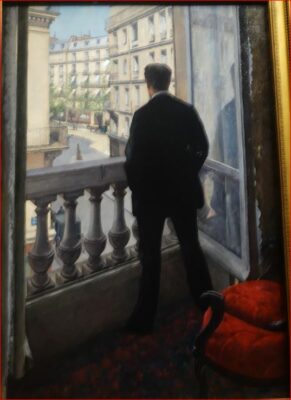

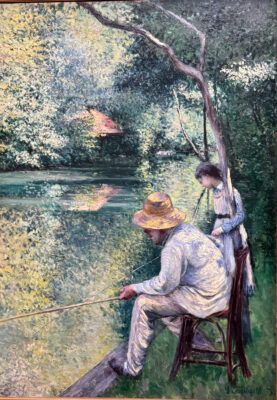

À l’inverse, la vitrine est reprise comme motif par des artistes dans de nombreuses peintures, installations, sculptures, oeuvres vidéo et séries photographiques. Dans les années 1960 et 1970, Richard Estes, Peter Blake et Ion Grigorescu ont exploré le monde coloré et luxuriant du capitalisme. La fonction séduisante des vitrines apparaît clairement dans la performance Lèche Vitrines (2020) de Martina Morger qui propose une traduction littérale du terme français.

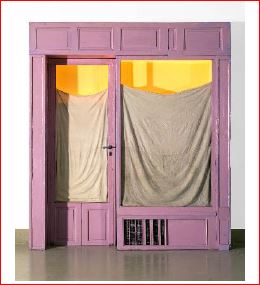

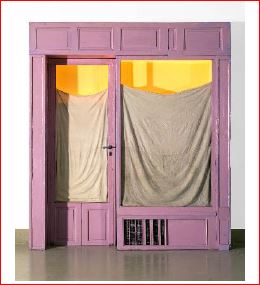

Purple Store Front

Purple Store Front

Artist & involved persons: Christo

Date of origin: 1964

Material / technique: Wood, enamel paint, acrylic glas, fabric,

acrylic paint, paper, wire mesh, door handle and lock, screws,

nails, LED light

Dimensions: 235,3 x 220,3 x 34,9 cm

Copyright: © 2024/2025 ProLitteris, Zürich

Creditline: Christo and Jeanne-Claude Foundation

Photo Credit: Wolfgang Volz

Avec les devantures couvertes de ses Store Fronts (1964-1968), Christo joue avec les aspects du voyeurisme et les propriétés sculpturales de la vitrine. La maîtrise scénographique de l’artisanat décoratif traditionnel est reprise dans les Street Vitrines (2020) de l’Atelier E.B alias Beca Lipscombe et Lucy McKenzie ou dans le travail vidéo Did you know you have a broken glass in the window? (2020) d’Anna Franceschini.

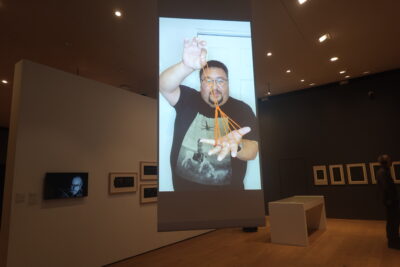

Installation view: Installation view Fresh Window at Museum

Tinguely, Basel, 2024

Title: Hole In Space

Artist & involved persons: Kit Galloway, Sherrie Rabinowitz

Date of origin: 1980

Material / technique: Two-channel video installation, SD, B/W,

with soundtrack (English language), 44 min.

Copyright: © Sherrie Rabinowitz and Kit Galloway Archives

Creditline: Courtesy the artist and Kit Galloway Archives

Photo Credit: Pati Grabowic

Informations pratiques Musée Tinguely :

Musée Tinguely |

Paul Sacher-Anlage 1 | 4002 Bâle

Heures d’ouverture

mardi– dimanche 11h-18h, jeudi 11h-21h

Site Internet : www.tinguely.ch

Réseaux sociaux :

@museumtinguely | #museumtinguely | #freshwindow

Partager la publication "Fresh Window Art & vitrines"

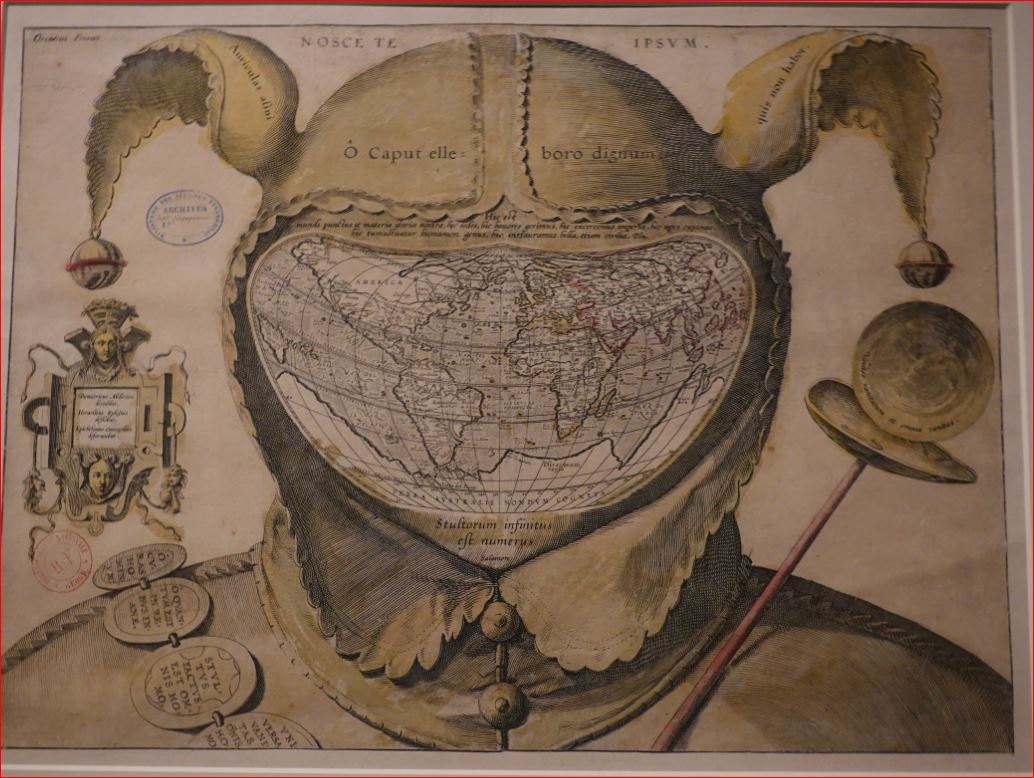

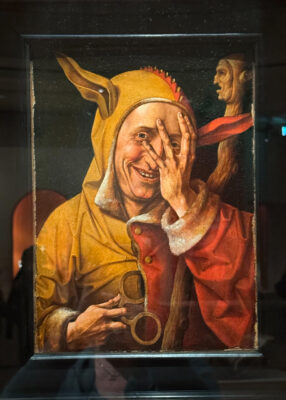

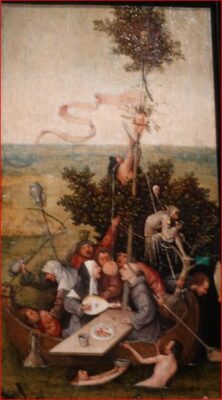

C’est dans ce costume qu’il est passé à la postérité, dans des portraits souvent factices où il regarde le spectateur d’un air moqueur, comme s’il tendait un miroir : qui est vraiment fou, lui ou le spectateur ? Rieur et bruyant, il mène la danse pendant ces périodes de fêtes et de carnavals où le monde est à l’envers.

C’est dans ce costume qu’il est passé à la postérité, dans des portraits souvent factices où il regarde le spectateur d’un air moqueur, comme s’il tendait un miroir : qui est vraiment fou, lui ou le spectateur ? Rieur et bruyant, il mène la danse pendant ces périodes de fêtes et de carnavals où le monde est à l’envers.

médailles, enluminures, dessins, gravures, peintures sur panneau, tapisseries.

médailles, enluminures, dessins, gravures, peintures sur panneau, tapisseries.

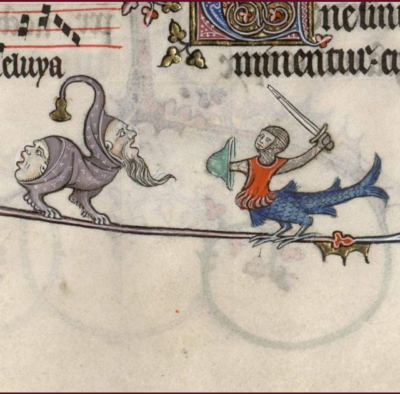

Souvent comiques, parodiques, parfois scatologiques ou érotiques,

Souvent comiques, parodiques, parfois scatologiques ou érotiques, Elle montrait avec humour le pouvoir des femmes renversant l’ordre habituel.

Elle montrait avec humour le pouvoir des femmes renversant l’ordre habituel.

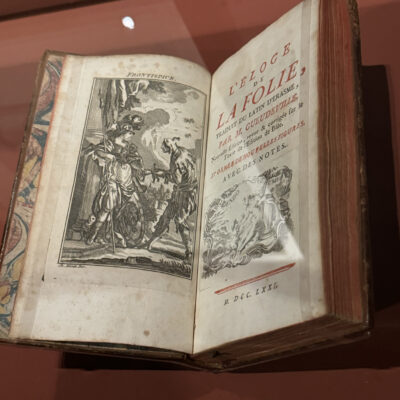

En 1494, le premier fait paraître son livre en allemand. Il est traduit en latin et dans de nombreuses langues européennes dès 1497. L’ouvrage, illustré de gravures, connaît un succès fulgurant et fait même l’objet de détournements ou d’éditions pirates. Erasme publie son Moriae Encomium (L’Eloge de la folie) en 1511. Il est donc publié en latin et destiné à

En 1494, le premier fait paraître son livre en allemand. Il est traduit en latin et dans de nombreuses langues européennes dès 1497. L’ouvrage, illustré de gravures, connaît un succès fulgurant et fait même l’objet de détournements ou d’éditions pirates. Erasme publie son Moriae Encomium (L’Eloge de la folie) en 1511. Il est donc publié en latin et destiné à Le message général du tableau renvoyait à l’univers de la folie, mais aussi à d’autres motifs : la peinture des vices, des fins dernières et l’incertitude du destin humain. Pieter Bruegel l’Ancien, comme Bosch, continue parfois d’user de la figure du fou de manière traditionnelle. Mais le plus souvent, il lui donne lui aussi une valeur nouvelle :

Le message général du tableau renvoyait à l’univers de la folie, mais aussi à d’autres motifs : la peinture des vices, des fins dernières et l’incertitude du destin humain. Pieter Bruegel l’Ancien, comme Bosch, continue parfois d’user de la figure du fou de manière traditionnelle. Mais le plus souvent, il lui donne lui aussi une valeur nouvelle :

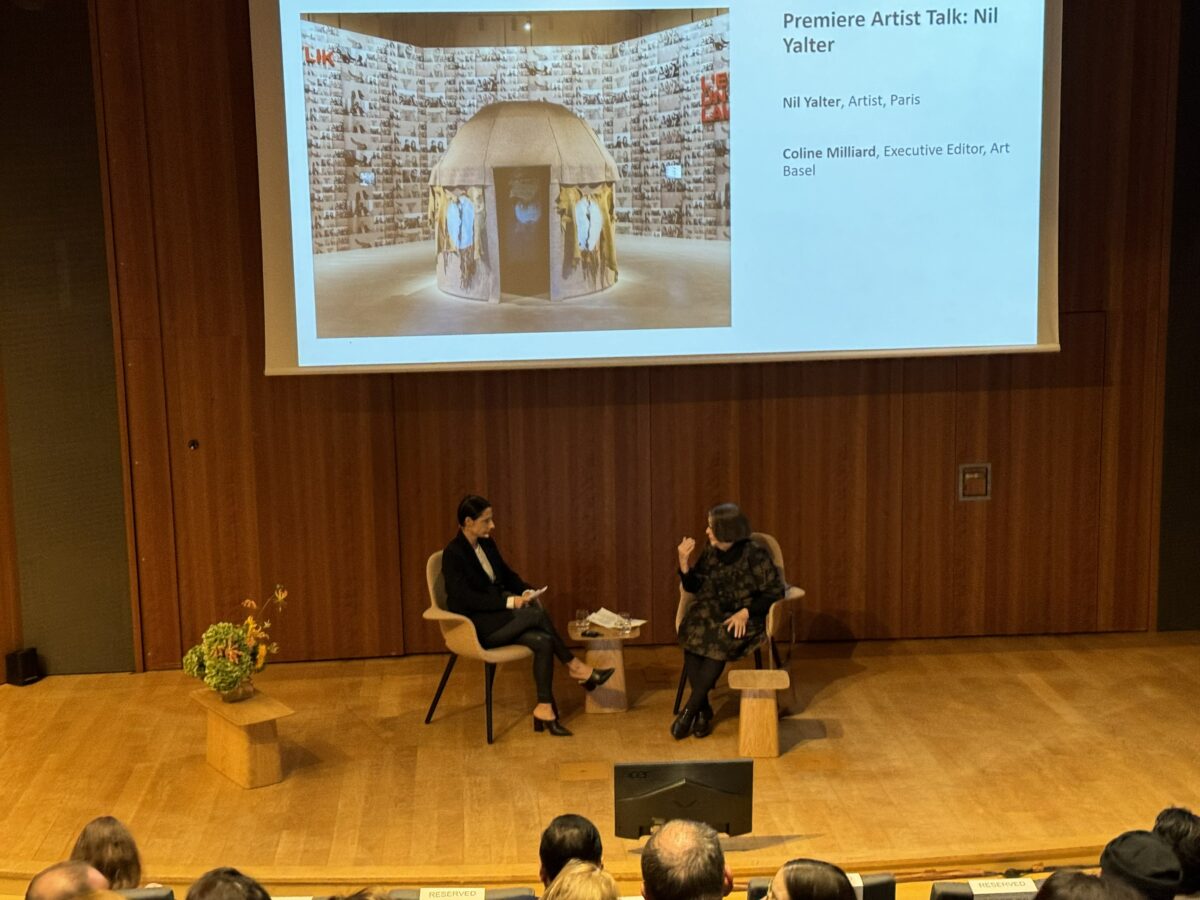

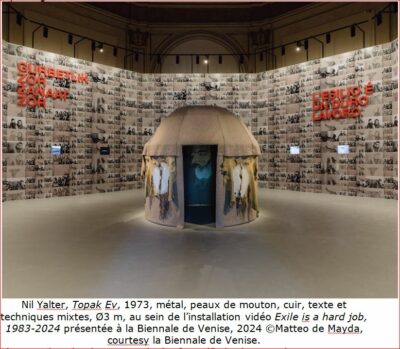

Pionnière de l’art vidéo féministe,

Pionnière de l’art vidéo féministe,

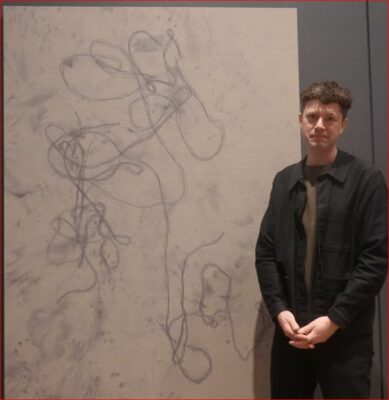

Out of My Body

Out of My Body 2019

2019 Depuis le milieu des années 90, l’artiste produit des installations de fils de laine entrelacés, créant des réseaux graphiques spectaculaires, au travers

Depuis le milieu des années 90, l’artiste produit des installations de fils de laine entrelacés, créant des réseaux graphiques spectaculaires, au travers

Shiota espère que cette exposition pourra transmettre aux autres, avec l’ensemble de son corps, les tremblements de sa propre âme.

Shiota espère que cette exposition pourra transmettre aux autres, avec l’ensemble de son corps, les tremblements de sa propre âme.

Cette oeuvre est représentative d’un chapitre important de l’exposition qui aborde la fonction de la vitrine comme une membrane qui relie, unit et sépare, qui attire ou rejette le voyeurisme et le désir s’y rattachant. Espace architectural fonctionnel, la vitrine crée également une passerelle avec les formes de présentation muséales – du cadre d’un tableau à la scène destinée aux performances et à l’art-action.

Cette oeuvre est représentative d’un chapitre important de l’exposition qui aborde la fonction de la vitrine comme une membrane qui relie, unit et sépare, qui attire ou rejette le voyeurisme et le désir s’y rattachant. Espace architectural fonctionnel, la vitrine crée également une passerelle avec les formes de présentation muséales – du cadre d’un tableau à la scène destinée aux performances et à l’art-action. Window display by Jean Tinguely, optician «M. Ramstein Iberg Co.», Basel

Window display by Jean Tinguely, optician «M. Ramstein Iberg Co.», Basel

Purple Store Front

Purple Store Front

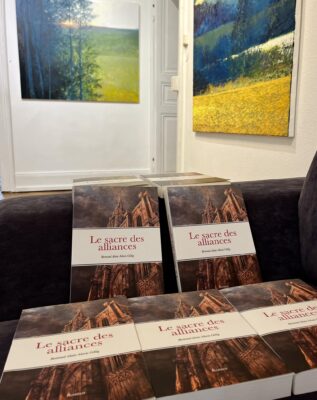

La Galerie Bertrand Gillig, fondée en 2004 sous le nom d’Espace G, se situe dans un élégant immeuble du 19ème siècle. Elle défend des artistes émergents, principalement français, dans des disciplines variées telles que la peinture, le dessin, la sculpture et la photographie. Les artistes représentés, comme Patrick Bastardoz, Benoît Trimborn, Ayline Olukman, Christoff Baron, MG, Leonardo Vargas, Elisabeth Fréring et Patrick Cornillet explorent des thèmes liés à l’architecture, la mémoire, le temps et l’abandon.

La Galerie Bertrand Gillig, fondée en 2004 sous le nom d’Espace G, se situe dans un élégant immeuble du 19ème siècle. Elle défend des artistes émergents, principalement français, dans des disciplines variées telles que la peinture, le dessin, la sculpture et la photographie. Les artistes représentés, comme Patrick Bastardoz, Benoît Trimborn, Ayline Olukman, Christoff Baron, MG, Leonardo Vargas, Elisabeth Fréring et Patrick Cornillet explorent des thèmes liés à l’architecture, la mémoire, le temps et l’abandon.

Le Sacre des Alliances

Le Sacre des Alliances

Le Petit Palais présente la première rétrospective française consacrée à

Le Petit Palais présente la première rétrospective française consacrée à  Avec une même acuité, il traduit la dignité du quotidien aussi bien que des scènes de torture bouleversantes. Ce ténébrisme extrême lui valut au XIXe siècle une immense notoriété, de Baudelaire à Manet.

Avec une même acuité, il traduit la dignité du quotidien aussi bien que des scènes de torture bouleversantes. Ce ténébrisme extrême lui valut au XIXe siècle une immense notoriété, de Baudelaire à Manet. et l’Allégorie de l’odorat (Collection Abello, Madrid), mais également dans les Apostolados, série d’apôtres devenue l’un des sujets de prédilection du peintre. L’exposition revient également sur l’histoire de la réattribution du tableau du Jugement de Salomon (Galerie Borghèse) par l’historien de l’art Gianni Papi en 2002. Cette enquête a bouleversé la compréhension de la production romaine de Ribera, en l’enrichissant d’une soixantaine d’oeuvres magistrales, dont Le Christ parmi les docteurs (musées de Langres) ou encore Le Reniement de Saint Pierre (Galerie Corsini). À la fin de son séjour romain, Ribera s’impose comme l’un des caravagesques les plus recherchés par l’élite du monde de l’art.

et l’Allégorie de l’odorat (Collection Abello, Madrid), mais également dans les Apostolados, série d’apôtres devenue l’un des sujets de prédilection du peintre. L’exposition revient également sur l’histoire de la réattribution du tableau du Jugement de Salomon (Galerie Borghèse) par l’historien de l’art Gianni Papi en 2002. Cette enquête a bouleversé la compréhension de la production romaine de Ribera, en l’enrichissant d’une soixantaine d’oeuvres magistrales, dont Le Christ parmi les docteurs (musées de Langres) ou encore Le Reniement de Saint Pierre (Galerie Corsini). À la fin de son séjour romain, Ribera s’impose comme l’un des caravagesques les plus recherchés par l’élite du monde de l’art.

(

( , une Vieille usurière (Musée du Prado) ou un enfant Pied-bot (Louvre) gagnent leurs lettres de noblesse. Son intérêt pour les personnes en marge de la société se mêle à son goût pour l’étrange et donne naissance à des images puissantes, comme Le Portrait de Magadalena

, une Vieille usurière (Musée du Prado) ou un enfant Pied-bot (Louvre) gagnent leurs lettres de noblesse. Son intérêt pour les personnes en marge de la société se mêle à son goût pour l’étrange et donne naissance à des images puissantes, comme Le Portrait de Magadalena  Venturi, la célèbre Femme à la barbe (Musée du Prado).

Venturi, la célèbre Femme à la barbe (Musée du Prado). Au côté de ses compositions religieuses, Ribera réinvente les mythes antiques, où s’illustre son attrait pour le grotesque et la provocation. Sa palette s’éclaircit à la fin de sa carrière et laisse apparaître des ciels bleu turquoise, des couleurs flamboyantes et des drapés irisés, dignes de Titien, comme dans l’Apollon et Marsyas (Museo di Capodimonte) et Vénus et Adonis (Palais Corsini).

Au côté de ses compositions religieuses, Ribera réinvente les mythes antiques, où s’illustre son attrait pour le grotesque et la provocation. Sa palette s’éclaircit à la fin de sa carrière et laisse apparaître des ciels bleu turquoise, des couleurs flamboyantes et des drapés irisés, dignes de Titien, comme dans l’Apollon et Marsyas (Museo di Capodimonte) et Vénus et Adonis (Palais Corsini). L’exposition se termine sur une dernière salle spectaculaire consacrée à des scènes de martyres et d’écorchés, qui firent aussi la réputation de Ribera. Véritable théâtre des passions, ses compositions extrêmes, aux noirs profonds, prennent à témoin le spectateur. L’héritier terrible du Caravage, « plus sombre et plus féroce » que le maître, démontre qu’il n’est pas un simple interprète mais l’un des plus grands artistes de l’âge baroque, aux inventions fulgurantes, audacieux et virtuose.

L’exposition se termine sur une dernière salle spectaculaire consacrée à des scènes de martyres et d’écorchés, qui firent aussi la réputation de Ribera. Véritable théâtre des passions, ses compositions extrêmes, aux noirs profonds, prennent à témoin le spectateur. L’héritier terrible du Caravage, « plus sombre et plus féroce » que le maître, démontre qu’il n’est pas un simple interprète mais l’un des plus grands artistes de l’âge baroque, aux inventions fulgurantes, audacieux et virtuose. Jusepe de Ribera, Apollon et Marsyas, 1637.

Jusepe de Ribera, Apollon et Marsyas, 1637.

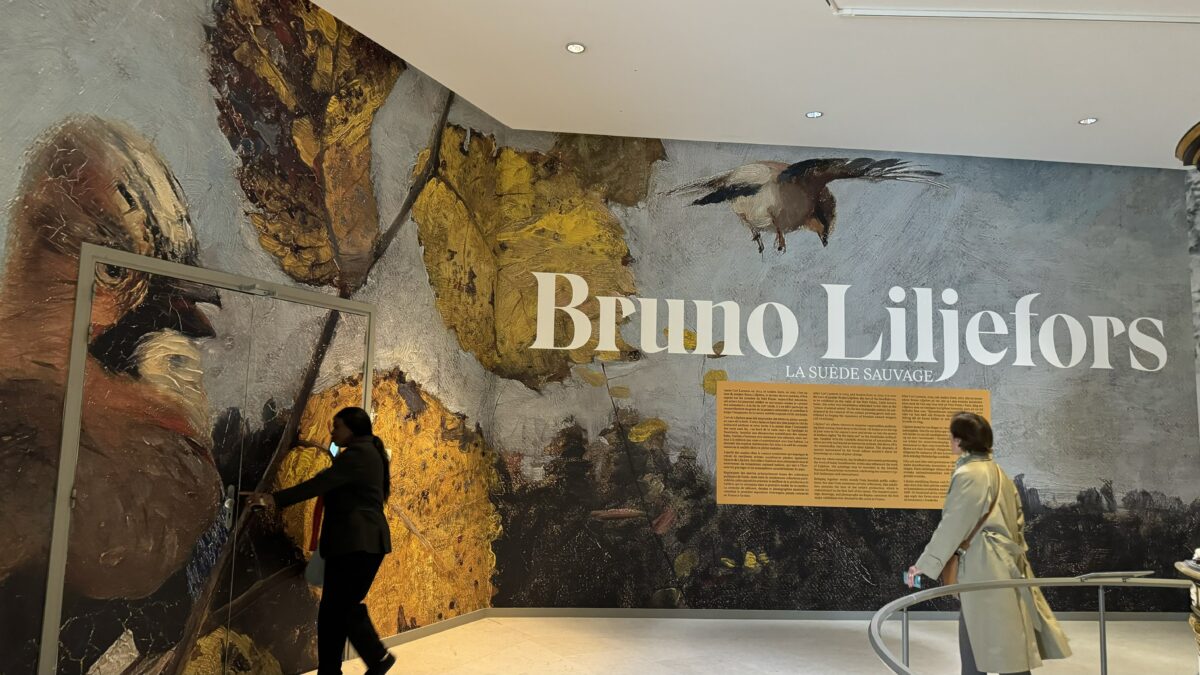

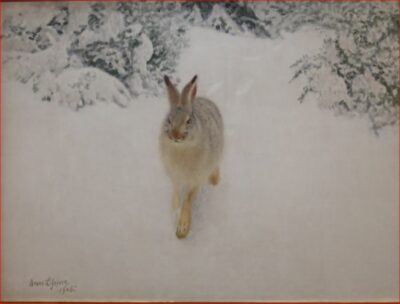

Bruno Liljefors, Lièvre variable, 1905. Huile sur toile, 86×115 cm. The Thiel Galery, Stockholm. © Courtesy Thielska Galleriet, Stockholm / Photo Tord Lund

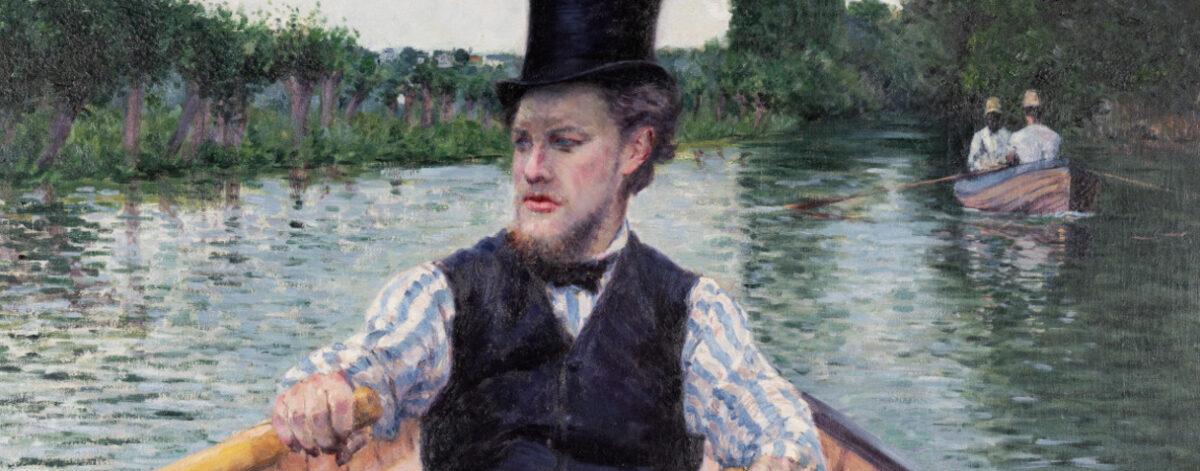

Bruno Liljefors, Lièvre variable, 1905. Huile sur toile, 86×115 cm. The Thiel Galery, Stockholm. © Courtesy Thielska Galleriet, Stockholm / Photo Tord Lund En le présentant pour la première fois au public français, le Petit Palais souhaite révéler la virtuosité picturale et l’apport original de Liljefors dans la construction de l’imaginaire de la nature suédoise. Cette exposition inédite présente un ensemble d’une centaine d’oeuvres, peintures, dessins et photographies issus des collections des musées suédois tels que le Nationalmuseum de Stockholm, partenaire de l’exposition, de la Thiel Gallery, du musée de Göteborg, mais aussi de nombreuses collections privées.

En le présentant pour la première fois au public français, le Petit Palais souhaite révéler la virtuosité picturale et l’apport original de Liljefors dans la construction de l’imaginaire de la nature suédoise. Cette exposition inédite présente un ensemble d’une centaine d’oeuvres, peintures, dessins et photographies issus des collections des musées suédois tels que le Nationalmuseum de Stockholm, partenaire de l’exposition, de la Thiel Gallery, du musée de Göteborg, mais aussi de nombreuses collections privées. Le parcours, à la fois chronologique et thématique, aborde les différents aspects de l’art de Liljefors, de ses inspirations et influences jusqu’à sa technique de travail très singulière.

Le parcours, à la fois chronologique et thématique, aborde les différents aspects de l’art de Liljefors, de ses inspirations et influences jusqu’à sa technique de travail très singulière. Observateur d’une grande finesse, Liljefors saisit sur le vif des familles de renards tapis dans les bois ou des lièvres filant dans la neige mais aussi des balbuzards pêcheurs aux sommets de pins maritimes, des eiders évoluant sur les eaux froides des archipels, des tétras paradant dans les forêts. Il travaille en immersion dans la nature et se sert de ses qualités d’acrobate et de gymnaste

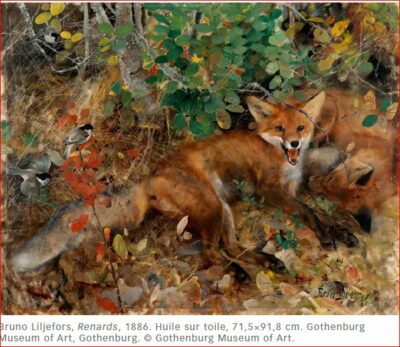

Observateur d’une grande finesse, Liljefors saisit sur le vif des familles de renards tapis dans les bois ou des lièvres filant dans la neige mais aussi des balbuzards pêcheurs aux sommets de pins maritimes, des eiders évoluant sur les eaux froides des archipels, des tétras paradant dans les forêts. Il travaille en immersion dans la nature et se sert de ses qualités d’acrobate et de gymnaste Bruno Liljefors, Renards, 1886. Huile sur toile, 71,5×91,8 cm. Gothenburg Museum of Art, Gothenburg. © Gothenburg Museum of Art.

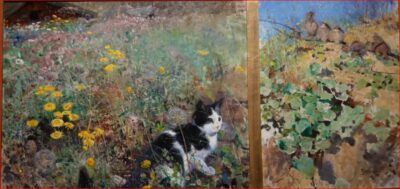

Bruno Liljefors, Renards, 1886. Huile sur toile, 71,5×91,8 cm. Gothenburg Museum of Art, Gothenburg. © Gothenburg Museum of Art. Même s’il s’en défend, ses recherches esthétiques sont largement influencées par le japonisme et l’art extrême-oriental. Liljefors aime agencer certaines de ses peintures au sein de grands cadres dorés formant des compositions inspirées des harimaze, estampes japonaises présentant plusieurs images indépendantes les unes des autres. Ces ensembles décoratifs, créés de manière subjective par l’artiste et associant des scénettes sans lien évident entre elles, laissent au spectateur la possibilité de construire sa propre narration.

Même s’il s’en défend, ses recherches esthétiques sont largement influencées par le japonisme et l’art extrême-oriental. Liljefors aime agencer certaines de ses peintures au sein de grands cadres dorés formant des compositions inspirées des harimaze, estampes japonaises présentant plusieurs images indépendantes les unes des autres. Ces ensembles décoratifs, créés de manière subjective par l’artiste et associant des scénettes sans lien évident entre elles, laissent au spectateur la possibilité de construire sa propre narration. Son art doit également se comprendre à l’aune des découvertes darwiniennes qui infusent la culture européenne au XIXe siècle. Dans le monde de Liljefors, les animaux, les plantes, les insectes et les oiseaux participent d’un grand tout où chacun a un rôle à jouer. À l’heure où la sauvegarde de la biodiversité est devenue un enjeu majeur, Liljefors, au-delà de son rôle de chantre de la nature suédoise, nous invite à mieux donner à voir l’ensemble du monde vivant dont nous faisons partie.

Son art doit également se comprendre à l’aune des découvertes darwiniennes qui infusent la culture européenne au XIXe siècle. Dans le monde de Liljefors, les animaux, les plantes, les insectes et les oiseaux participent d’un grand tout où chacun a un rôle à jouer. À l’heure où la sauvegarde de la biodiversité est devenue un enjeu majeur, Liljefors, au-delà de son rôle de chantre de la nature suédoise, nous invite à mieux donner à voir l’ensemble du monde vivant dont nous faisons partie.

ont été captivés par les jeux de fils au sens propre du terme. Dans les archives cinématographiques de Göttingen, ils ont découvert

ont été captivés par les jeux de fils au sens propre du terme. Dans les archives cinématographiques de Göttingen, ils ont découvert

Cependant, de tels supports ne permettent pas de comprendre l’élaboration de ces figures, aussi on élabora des systèmes de notation complexes. Les ethnologues ont également réalisé des films de joueur.euse.s de ficelle afin de rendre justice au caractère processuel, performatif et matériel du jeu de ficelle. Certains de ces films se trouvent dans l’Encyclopaedia Cinematographica, dont l’objectif consistait à collecter le monde sur celluloïd et à le préserver au sens d’une ethnologie de sauvetage pour la postérité.

Cependant, de tels supports ne permettent pas de comprendre l’élaboration de ces figures, aussi on élabora des systèmes de notation complexes. Les ethnologues ont également réalisé des films de joueur.euse.s de ficelle afin de rendre justice au caractère processuel, performatif et matériel du jeu de ficelle. Certains de ces films se trouvent dans l’Encyclopaedia Cinematographica, dont l’objectif consistait à collecter le monde sur celluloïd et à le préserver au sens d’une ethnologie de sauvetage pour la postérité.