Oeuvre de Brankica Zilovi

A la Fondation Schneider jusqu’au 18 septembre 2022

Au commencement était le vent … puis le naufrage … puis le sable… puis la jungle…puis la solitude…

et peut-être le paradis.

Commissaire : Marie Terrieux directrice du Centre d’art contemporain de la Fondation François Schneider de Wattwiller.

Sa narration rythmée d’extraits littéraires évoque l’insularité en jetant l’ancre sur des territoires troublants ou saisissants.

Conception du dossier : Morane Remaud avec l’aide de Lucie Strohm

Les artistes exposés

Hoda Afshar • Cécile Beau • Benoit Billotte • Stéphane Clor • Olivier Crouzel • Pauline Delwaulle . Gilles Desplanques • Pierre Fraenkel • Charles Fréger • François Génot • Axel Gouala • Sébastien Gouju . Rodney Graham • Yohanne Lamoulère • Philippe Lepeut • Aurélien Mauplot • Abraham Poincheval

Eleonore Saintagnan • Stéphane Thidet • Brankica Zilovic

L’exposition

Très riche, elle aborde aussi bien des questions géographiques (flux migratoires), historiques (colonialisme), qu’utopiques et artistiques et vous permet d’explorer diverses thématiques. L’écriture et la littérature sont aussi à l’honneur avec une scénographie ponctuée de textes et citations allant de Marivaux à Michaël Ferrier en passant par Jules Verne et Saint-John Perse. Cela peut être l’occasion pour vous, selon vos programmes scolaires, de faire découvrir à vos élèves des textes issus de la littérature classique et contemporaine liés aux îles.

Dans un espace clos et sombre, un son grandissant, une houle répétitive, enveloppante nous happe et nous embarque sur de nouveaux rivages. Apparait alors dans l’oeuvre voisine un curieux corsaire qui nous invite à explorer un territoire où se côtoient une drôle de cabane de pluie, des masques et autres objets. Il nous perd dans une jungle de cuir ou de plastique ponctuée de douces vahinés aux déhanchés hypnotiques. L’itinérance se poursuit sur des îles plus hostiles. S’y croisent des prisonniers au large des côtes australiennes, un individu loufoque échoué sur une île de béton, des jeunes femmes isolées en Bretagne ou une famille confinée sur un bras du Rhône. Des cartographies encrées, tissées, brillantes, bleutées nous entraînent vers des songes lointains quand un nuage de coquillages sonore ouvre vers de joyeux horizons.

Composée comme un voyage et née au printemps 2020, lors d’une expérience globale d’enfermement, où l’isolement et la solitude furent prégnants, Nos îles est aussi la suite de L’Atlas des Nuages*, l’exploration des multi-composantes de l’eau formant des paysages visuels, naturels, imaginaires qui habitent tout un chacun.

Morceau de terre entouré par les eaux, îles aux trésors oubliées, abandonnées, mystérieuses, fantasmées, le sujet a un potentiel narratif inépuisable et se déploie aussi bien dans la littérature que dans les arts visuels. Pour rejoindre Ithaque, Ulysse parcourt différents archipels pendant de longues années, Robinson Crusoé fonde un des mythes majeurs de l’explorateur et d’une certaine vision de l’ailleurs, Marivaux plante son décor en paysage insulaire pour une utopie sociale.

Entre tragédie et burlesque, documentaire et fiction, 20 artistes sont conviés pour ce voyage en pays ilien.

Nos îles est une vision subjective de l’insularité et ses métaphores variées ; les artistes eux-mêmes ne sont ici pas ou peu insulaires mais nous livrent leurs différentes visions du naufrage, de la robinsonnade, de l’exotisme, de l’enfermement et des utopies.

*L’Atlas des Nuages, exposition de 25 artistes en 2018 à la Fondation François Schneider.

Thèmes & pistes de réflexion

L’exposition Nos îles propose un voyage insulaire dont découlent de nombreuses thématiques liées au voyage, à la robinsonnade, à l’exotisme mais aussi la solitude, l’exil, l’ouverture sur le monde grâce à la cartographie. Le visiteur est plongé dans un univers onirique qui s’inscrit toutefois dans la réalité en abordant des thèmes et enjeux sociaux et contemporains. Imaginée pendant la difficile expérience de confinement et de renfermement sur soi dûs

à la crise sanitaire mondiale, l’exposition illustre la rêverie, l’ouverture vers l’ailleurs mêlées à l’isolement mais aussi et surtout à l’eau par les multiples manières de représentations de ces grandes thématiques. Conçue comme une histoire avec une narration qui évolue au fil du parcours, l’exposition tisse de multiples liens avec la littérature. Tout le parcours est ponctué de citations d’auteurs classiques ou contemporains qui guident le visiteur au fur et à mesure de sa déambulation : comme si ce dernier ouvrait un roman afin de se plonger dans une histoire bien particulière.

ACTE 1 – La tempête & le naufrage

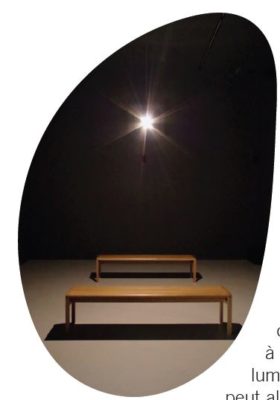

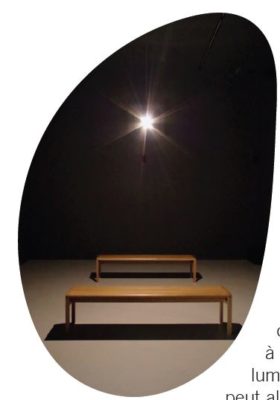

Le parcours débute par un naufrage… qui fait échouer le visiteur sur l’île et lui ouvre la voie vers la suite de son aventure. Plongé dans une salle obscure éclairée par une lumière succincte, le voyage débute avec une installation immersive dont jaillit le puissant bruit du vent. Pris dans la tempête, on pourrait imaginer être dans la cale d’un bateau, bercé, ou emporté par ces sons, par la mer en colère, on ne sait pas où l’on va atterrir…

Le parcours débute par un naufrage… qui fait échouer le visiteur sur l’île et lui ouvre la voie vers la suite de son aventure. Plongé dans une salle obscure éclairée par une lumière succincte, le voyage débute avec une installation immersive dont jaillit le puissant bruit du vent. Pris dans la tempête, on pourrait imaginer être dans la cale d’un bateau, bercé, ou emporté par ces sons, par la mer en colère, on ne sait pas où l’on va atterrir…

Philippe Lepeut, C’est du vent, 2015, Installation sonore, 5 haut-parleurs, banc, ampoule électrique

C’est du vent est une installation sonore qui plonge le visiteur dans une pénombre et invite au recueillement. Dans une salle aveugle, des haut-parleurs diffusent le bruit léger, répétitif et enveloppant du vent. Ce son familier, pourtant capté à des milliers de kilomètres d’ici, devient fond sonore qui ne tarde pas à encercler le visiteur. Oeuvre mystérieuse et intime, C’est du vent peut s’entendre comme la révélation d’un secret à demi-mots et à mi-voix.

ACTE 2 – L’arrivée sur l’île : La robinsonnade

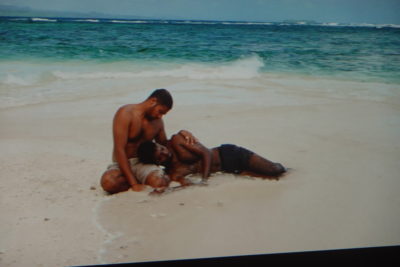

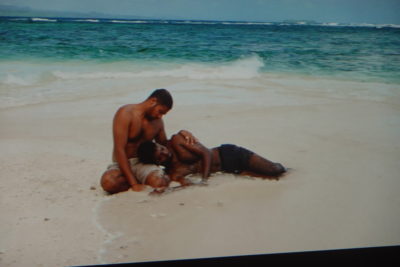

a. Vexation Island (L’île de la contrariété), Rodney Graham

Après cette tempête, tel un pirate, le visiteur échoue sur une île paradisiaque de sable blanc avec des cocotiers et une eau transparente. À son réveil difficile après ce naufrage, il tente de s’emparer d’une noix de coco pour assouvir sa soif mais celle-ci lui tombe sur la tête. Assommé par le choc, il retombe aussitôt dans un état d’inconscience…

Rodney Graham,Vexation Island, 1997, boucle vidéo de 9 min.

Revisitant le mythe de Robinson Crusoé, le film nous fait assister au réveil difficile du naufragé sur une île déserte. Filmée en boucle, l’oeuvre évoque l’idée du cycle perpétuel, il y est aussi question d’autodérision. L’artiste dépeint un corsaire un peu idiot, symbolise à la fois une génération d’aventuriers anciens mais aussi le fantasme du tourisme balnéaire, comme un spot publicitaire tropical… L’humour et l’absurde ainsi qu’une certaine théâtralité habitent son oeuvre. Tournée aux îles vierges et jouant lui-même le rôle de ce pirate en perdition, Rodney Graham met en exergue la contradiction dans laquelle il se trouve, sauvé sur une île, dont il ne peut s’échapper… Avec Vexation Island, Rodney Graham aborde une étape supplémentaire avec le film dans son travail, jusque-là plus photographique et textuel, introduit la couleur et le costume ses films et érige une recherche entre fiction et réalité et mise en abîme.

b. Le refuge, Stéphane Thidet

« Hélas ! Voici l’orage encore ! Ce que j’ai de mieux à faire est de me glisser sous son caban, il n’y a pas d’autres abris aux environs. Le malheur vous donne de bizarres compagnons de lit. Je vais m’abriter là jusqu’à ce que la tempête ait jeté sa lie. »

William Shakespeare, La tempête, Acte II, scène 2, vers 1610

Une cabane en bois, meublée succinctement. Un abri dans lequel il pleut sans cesse… à l’intérieur. Ainsi le mot refuge perd tout son sens. Question de temps ou de contre-temps, de point de vue, de dépérissement, d’inquiétude. Le monde de Stéphane Thidet, souvent lié à l’enfance ou au divertissement, place le spectateur dans un état de gène et d’incertitude. C’est un refuge qui se refuse à nous puisque la seule solution pour y entrer serait d’accepter d’être entièrement trempé, de s’installer au sein de ce déluge pour en profiter. Le refuge se trouve alors entièrement détourné de sa fonction première, celle d’abriter, en oscillant entre hostilité et fascination parce que l’on a très envie d’y entrer, malgré son caractère peu accueillant. L’oeuvre joue sur les sensations, le bruit de la pluie diluvienne qui s’écoule, l’humidité fraîche sur notre peau au fur et à mesure que l’on s’approche de l’entrée, des fenêtres. Une forme de réalité très proche s’entremêle à une métaphore quasi surréaliste de la

Le refuge se trouve alors entièrement détourné de sa fonction première, celle d’abriter, en oscillant entre hostilité et fascination parce que l’on a très envie d’y entrer, malgré son caractère peu accueillant. L’oeuvre joue sur les sensations, le bruit de la pluie diluvienne qui s’écoule, l’humidité fraîche sur notre peau au fur et à mesure que l’on s’approche de l’entrée, des fenêtres. Une forme de réalité très proche s’entremêle à une métaphore quasi surréaliste de la

« maison qui pleure » parce que nous avons tous cette volonté d’être abrité, par la maison de famille, par un cocon que l’on aimerait avoir ou que l’on arrive à avoir, que l’on perd mais que l’on rêve de retrouver, que l’on pleure de chagrin.

ACTE 3 – SOS Bouteille à la mer

Le premier réflexe d’un naufragé sur une île serait d’appeler au secours, de chercher de l’aide. Mais que faire quand nous nous trouvons livrés à nous même, abandonnés, coupés de tout contact humain et du monde extérieur ?

Une bouteille lancée à la mer…

Abraham Poincheval, Bouteille, 2016, sérigraphie, gouache, feutre et aquarelle sur papier, 89 × 113 cm

ACTE 4 – À la découverte de l’île

L’exploration de l’île permet au visiteur de découvrir de nombreux objets particuliers, incongrus, que l’on ne trouverait pas dans notre quotidien plus urbain. Elle soulève aussi certains questionnements quant aux populations auxquelles il se trouve ici confronté.

a. Des objets étranges en lien avec l’artisanat

Pierre Fraenkel, Monstrum : des coiffes inquiétantes et fascinantes

. Pierre Fraenkel, Monstrum, 2020, fils coton DMC, bois d’animaux.

Trophée de fil rouge, coiffe chamanique, déguisement d’un autre temps, curiosité d’une île lointaine ?

Les déroulent des histoires étranges et effrayantes et provoquent en nous un possible malaise, une exploration de nos pulsions intimes, animales, aux confins du morbide. Pierre Fraenkel réinvente une civilisation habitée par l’étrangeté. On aurait envie d’animer ces parures fascinantes dans des cérémonies rituelles, celles-ci se faisant aussi l’écho du monstre de la grande machine industrielle d’antan, ayant englouti une part de nos sociétés. Sous ces chevelures, échouées sur une plage abandonnée, on peut s’y cacher, s’y réfugier et épuiser les possibilités de la transformation.

déroulent des histoires étranges et effrayantes et provoquent en nous un possible malaise, une exploration de nos pulsions intimes, animales, aux confins du morbide. Pierre Fraenkel réinvente une civilisation habitée par l’étrangeté. On aurait envie d’animer ces parures fascinantes dans des cérémonies rituelles, celles-ci se faisant aussi l’écho du monstre de la grande machine industrielle d’antan, ayant englouti une part de nos sociétés. Sous ces chevelures, échouées sur une plage abandonnée, on peut s’y cacher, s’y réfugier et épuiser les possibilités de la transformation.

. Sébastien Gouju et ses palmiers revisités

Sébastien Gouju, Fougère, 2019, Cuir, bois peint et acier, environ 102 × 157

Palmier, 2019, Cuir, bois peint et acier, environ 230 × 340

Les arbres noirs de nous font pénétrer dans un monde sombre, ténébreux. Avec un feuillage de cuir et de peau, qui n’est pas totalement innocent, un décalage se créé dans la représentation classique du palmier romantique au soleil couchant. Ce n’est pas non plus la jolie plante d’intérieur, mais peut-être plus l’évocation d’un jardin secret. Invité en résidence dans un atelier de ganterie par la Fondation Hermès l’artiste a développé cette série d’arbres qui s’inscrit dans sa réflexion autour du monde animal et végétal développée depuis une quinzaine d’années. La sensualité du cuir, la texture et la dentelle délicate de fines lamelles en font des arbres aux allures fantastiques pour une petite forêt à l’exotisme nouveau.

Les arbres noirs de nous font pénétrer dans un monde sombre, ténébreux. Avec un feuillage de cuir et de peau, qui n’est pas totalement innocent, un décalage se créé dans la représentation classique du palmier romantique au soleil couchant. Ce n’est pas non plus la jolie plante d’intérieur, mais peut-être plus l’évocation d’un jardin secret. Invité en résidence dans un atelier de ganterie par la Fondation Hermès l’artiste a développé cette série d’arbres qui s’inscrit dans sa réflexion autour du monde animal et végétal développée depuis une quinzaine d’années. La sensualité du cuir, la texture et la dentelle délicate de fines lamelles en font des arbres aux allures fantastiques pour une petite forêt à l’exotisme nouveau.

b. Des objets étranges en lien avec des questionnements contemporains

• Axel Gouala et ses joyeuses sculptures

« J’ai toujours senti deux moteurs dans le travail. L’un est l’amour du dessin, l’envie de matérialiser des images, considérant aussi la sculpture comme du dessin. L’autre étant l’envie de m’amuser. Un terrain de jeu où partager avec les amis et le spectateur des stupidités qui me passent dans la tête. Dans mes pièces récentes, je porte un regard ironique sur mon propre romantisme et mon rapport à la marche ou au paysage, ce qui oppose des pièces très littérales à des pièces second degré. »

• Un paradis bleu ?

Charles Fréger, Blue Heaven, 2013. Installation de 6 boucles vidéos.

Charles Fréger explore les ailleurs proches ou lointains notamment à travers les coutumes et les costumes. Avec Blue Heaven, le paradis est revisité, il est ici au féminin, avec 6 vahinés, figures typiques de l’imaginaire occidental de l’exotisme. Pour la réalisation de ses vidéos, l’artiste fait le choix de ne pas se rendre sur les terres originelles des vahinés, il rend visite à ces danseuses polynésiennes établies sur le continent, à Toulon. Il les filme, une à une, et ralentit leurs mouvements. Les vahinés font front, colliers de fleurs et air rieur, leur épaisseur mystérieuse intacte. La danse hypnotique des vahinés évoque le chant des sirènes qui appelle le marin à sans cesse reprendre la mer. Et dit tout autant le désir tenace du photographe de poursuivre sa quête, vers l’autre.

Charles Fréger explore les ailleurs proches ou lointains notamment à travers les coutumes et les costumes. Avec Blue Heaven, le paradis est revisité, il est ici au féminin, avec 6 vahinés, figures typiques de l’imaginaire occidental de l’exotisme. Pour la réalisation de ses vidéos, l’artiste fait le choix de ne pas se rendre sur les terres originelles des vahinés, il rend visite à ces danseuses polynésiennes établies sur le continent, à Toulon. Il les filme, une à une, et ralentit leurs mouvements. Les vahinés font front, colliers de fleurs et air rieur, leur épaisseur mystérieuse intacte. La danse hypnotique des vahinés évoque le chant des sirènes qui appelle le marin à sans cesse reprendre la mer. Et dit tout autant le désir tenace du photographe de poursuivre sa quête, vers l’autre.

ACTE 5 – Le sentiment de solitude, d’isolement, d’enfermement

Après de longues heures de marche rythmées par de multiples découvertes sur cette île, apparaît le sentiment de solitude chez le visiteur. Seul, abandonné, ses proches lui manque, il a le goût d’ailleurs et se sent alors prisonnier de cette île aux aspects paradisiaques qui finissent par le hanter…

a. L’isolement

Le mot isolement vient du latin «insula» qui désigne l’île. L’exposition Nos îles a été pensée durant la difficile épreuve de confinement connue ces deux dernières années suite à la pandémie mondiale. L’isolement, l’enfermement et le repli sur soi sont alors devenus communs à nous tous, qui avons connu ce sentiment de solitude, comme enfermés, chacun sur notre île. Car l’île présente une dualité permanente entre enfermement et ouverture sur le monde, deux visions paradoxales, entre paradis et solitude…

« Nul homme n’est une île, complète en elle-même ; chaque homme est un morceau de continent, une part de l’océan… ». John Donne

Notion musicale Le mash-up7Le son a une importance toute particulière pour Thomas Teurlai dans cette oeuvre, il donne ainsi oeuvre le titre Mash-up qui est un style musical.C’est une technique et style consistant à mélanger deux, voire plusieurs titres en une seule piste sonore à partir de compositions préexistantes.Ce terme anglais, qui vient du verbe « to mash », n’a pas réellement d’équivalent français. Il signifie « réduire en purée » et, par extension, mélanger ou mixer. Le mash-up, c’est l’art d’associer différentes choses ; cela s’applique aux domaines de la musique ou l’informatique, par exemple. Cabine de douche, stroboscope, platine vinyle, 200 x 120 x 80 cm.

Yohanne Lamoulère, L’île, 2020, photographies, 5 x (60×60), 13 x (40×40),

13 x (30×30) cm

Yohanne Lamoulère met en photographie deux mois de confinement sur u

n bras du Rhône entre avril et mai 2020. C’est l’expérience de la vie sauvage, telle une Robinson Crusoé des temps modernes. Douce – amère, sa série L’île dépeint l’innocence des jeux, l’ambiguïté du déguisement, adossées à la spontanéité du bocage et de la mangrove.

b. La solitude en béton

Gilles Desplanques, Île de béton, 2016, vidéo, 9 min. 20

Un homme égaré sous un échangeur autoroutier, noeud urbain des métropoles du XXème siècle, dans un paysage de glace et de béton … Ainsi est posé le décor de la performance vidéo de Gilles Desplanques au cadrage minutieux. Son héros s’agite de manière peu cohérente en petite tenue orange, il est sur le point de basculer… dans quel monde ? Inspiré par la nouvelle éponyme de J-G. Ballard où un architecte plonge dans un trou lors d’un accident automobile, ici notre Robinson des temps modernes descend aux enfers mais doit s’adapter, comme tout un chacun dans une humanité loufoque, grave et aux rebondissements nombreux.

Un homme égaré sous un échangeur autoroutier, noeud urbain des métropoles du XXème siècle, dans un paysage de glace et de béton … Ainsi est posé le décor de la performance vidéo de Gilles Desplanques au cadrage minutieux. Son héros s’agite de manière peu cohérente en petite tenue orange, il est sur le point de basculer… dans quel monde ? Inspiré par la nouvelle éponyme de J-G. Ballard où un architecte plonge dans un trou lors d’un accident automobile, ici notre Robinson des temps modernes descend aux enfers mais doit s’adapter, comme tout un chacun dans une humanité loufoque, grave et aux rebondissements nombreux.

c. L’île prison

Hoda Asfhar, Remain, 2018, installation vidéo à deux canaux.

Remain n’a pas été filmé au paradis mais sur Manus Island, île prison, au nord de la Papouasie-Nouvelle- Guinée. Sur cette île de sable blanc, d’eau azur et à la jungle luxuriante, des centaines de demandeurs d’asile sont isolés et parqués par le gouvernement australien… L’artiste y recueille les témoignages terribles, où chacun raconte la violence et le désespoir qu’il a connu, dans cet enfer tropical.

Remain n’a pas été filmé au paradis mais sur Manus Island, île prison, au nord de la Papouasie-Nouvelle- Guinée. Sur cette île de sable blanc, d’eau azur et à la jungle luxuriante, des centaines de demandeurs d’asile sont isolés et parqués par le gouvernement australien… L’artiste y recueille les témoignages terribles, où chacun raconte la violence et le désespoir qu’il a connu, dans cet enfer tropical.

d. L’île en perdition

Olivier Crouzel, Yali, 2021, installation vidéo, sable de pierre ponce de l’île, 400 × 250 cm

L’eau fait partie des sujets récurrents explorés par Olivier Crouzel avec ses grandes installations vidéos questionnant l’érosion du littoral, la représentation des bords de mer, le niveau de la mer qui monte…

Yali s’inscrit dans le projet « White Beach » démarré l’été 2017 en Grèce. Sur l’île volcanique de Nisyros, l’artiste y débusque un hôtel abandonné depuis 2010. Il filmera entre autre ses 43 vues sur la mer et repère en face une île blanche qui se détache, c’est l’île de Yali.

ACTE 6

L’ouverture au monde et la cartographie

Pour échapper à cette île, il faut étudier la cartographie. Les îles ne sont jamais seules au monde et structurent de vastes réseaux. Les artistes contemporains s’y intéressent en explorant divers matériaux.

Le visiteur est ici amené à découvrir les nombreuses formes que peuvent prendre la cartographie sur des supports traditionnels ou innovants.

a. Cartographie numérique

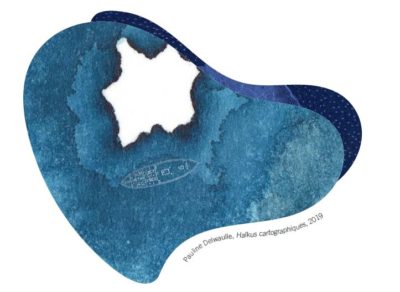

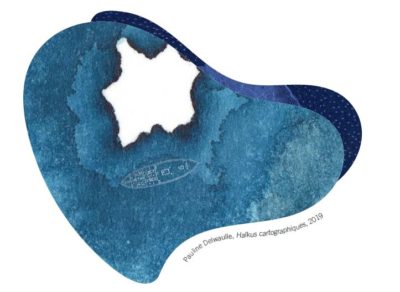

Pauline Delwaulle, Haïkus cartographiques, 2019, 11 boucles vidéos

Pauline Delwaulle a grandi à Dunkerque, où l’on va voir la mer, la regarder vraiment, la contempler. À proximité se trouve Calais, pour un autre type de rapport à l’eau, de départ ou d’arrivée. La relation de l’artiste avec la mer est double, à la fois poétique et politique. La carte et l’île traversent toute son oeuvre.

Les multiplicités plastiques qu’offre l’île, ses variétés toponymiques et les vastes réflexions concernant les frontières, les limites territoriales que l’homme inscrit pour ordonner le monde, permettent à Pauline

Delwaulle de composer depuis 10 ans un archipel d’images, de films, de cartes numériques, de traces où elle renverse et brouille les paysages.

b. Cartographie sur de nouveaux matériaux

Benoît Billotte, Insulae, 2015, 4 sérigraphies sur couverture de survie160 × 210 cm chacune.

Sur de grandes surfaces dorées, des silhouettes noires se détachent, ce sont des îles qui flottent sur des couvertures de survie.

Sur de grandes surfaces dorées, des silhouettes noires se détachent, ce sont des îles qui flottent sur des couvertures de survie.

c. Cartographie à l’encre

Aurélien Mauplot, Les Possessions, 2014, impressions numériques sur pages de livres, dimensions variables

Le tour du monde en quatre-vingts jours est un récit qui correspond au monde du XIXème siècle : Jules Verne y rêvait une possession complète, une connaissance absolue, un voyage au rythme

Histoire – L’île de la Rose

Les îles naissent, disparaissent, sont exploitées, cartographiées, baptisées,

colonisées. Aurélien Mauplot, avec son oeuvre tend à créer des îles utopiques,

imaginaires, en tissant des liens entre poésie, politique et cartographie. Le principe utopique d’îles de liberté n’est pas nouveau dans l’histoire, l’histoire de l’art ou encore le cinéma. Dans les années 60-70, ce modèle utopique donne naissance à quelques micro-nations insulaires. Des îles sont créées de toutes pièces, comme c’est ici le cas dans le travail de l’artiste Aurélien Mauplot. L’année 1968 vit l’apparition, au large de Rimini mais hors des eaux territoriales italiennes, de l’Insulo de la Rozoj (L’île de la Rose), plateforme d’environ 400 m2 construite par l’ingénieur Giorgio Rosa.

Il fut le président de cet état indépendant du 1er mai 1968 au 26

février 1969. En plus d’une monnaie, d’un drapeau, d’un timbre postal et d’un

hymne, la république de l’île des Roses adopte une langue destinée à symboliser sa vocation internationaliste : l’esperanto. C’est d’ailleurs dans cette langue que

fut rédigé l’acte de constitution du territoire libre de l’île de la Rose. Les autorités italiennes décident finalement de sa destruction en 1969.

Le film «L’incroyable histoire de l’Île de la Rose» réalisé en 2020 par Sydney Sibilia retrace cette histoire vraie maîtrisé.

S’emparant de ce roman, Aurélien Mauplot imprime sur chaque page du livre,

de façon arbitraire, la carte d’une île ou d’un état reconnu par l’ONU.

ACTE 7 : L’ailleurs, le paradis

Stéphane Clor, Sans titre (partie de l’installation Imaginary Soundscape), 2016, coquillages suspendus et ventilateur, dimensions variables.

Nuage de coquillages tintinnabulant, écho de nacre et de calcaire, corps sonore flottant et envoutant, Imaginary Soundscape, vient à la fois clore et ouvrir cette promenade insulaire en nous emmenant sur d’autres rives, d’autres îles et de nouvelles contrées célestes.

Nuage de coquillages tintinnabulant, écho de nacre et de calcaire, corps sonore flottant et envoutant, Imaginary Soundscape, vient à la fois clore et ouvrir cette promenade insulaire en nous emmenant sur d’autres rives, d’autres îles et de nouvelles contrées célestes.

Philippe Lepeut, On air, 2015, pierre de galène, coquillage non identifié, support et équerres en laiton, verre et système de diffusion sonore intégré, 120 × 120 × 30 cm

Robinson, l’écoute, le son, la langue…la tempête, les paysages multiples sont certains sujets qui habitent Philippe Lepeut, depuis plusieurs années. Bercé par Le Robinson Suisse, roman du pasteur suisse alémanique Johann David Wyss (1812), il consacrera d’ailleurs 10 ans de son oeuvre au sujet avec notamment « Le Projet Robinson », film mettant en scène trois personnages s’exprimant en langue des signes. La question de l’isolement et du pouvoir du langage oral s’y trame. Philippe Lepeut est un artiste multifacette, qui peut donner le sentiment de faire le grand écart, et nous porter d’un univers à un autre, tour à tour cartomancien, constructeur de cabanes, sculpteur de buis ou enregistreur de vent. Il apparaît que la nature et l’instable position de l’homme en son centre relient ses dessins, performances, installations visuelles ou sonores. Il est souvent question de son dans son oeuvre, nous poussant à écouter pour mieux voir. Avec On Air, seconde pièce sonore de l’artiste exposée, une chimère est créée, telle les étrangetés des cabinets de curiosités d’antan. En plongeant son oreille dans ce coquillage de fiction, ce sont les ondes d’un autre monde qui nous arrivent, une île où l’on tente d’échapper au libéralisme qui consomme et consume tout un chacun, artistes y compris.

Juliette Armanet, L’amour en solitaire, 2017.

« Après de longues heures de marche rythmées par de multiples découvertes sur cette île, apparaît le sentiment de solitude chez le visiteur. Seul, abandonné, ses proches lui manque, il a le goût d’ailleurs et se sent alors prisonnier de cette île aux aspects paradisiaques qui finissent par le hanter..«

Informations pratiques

Fondation François Schneider

27 rue de la Première Armée – 68700 Wattwiller

Ouvert du mercredi au dimanche de 11h à 18h

fondationfrancoisschneider.org

Partager la publication "Nos Iles, Fondation Schneider"

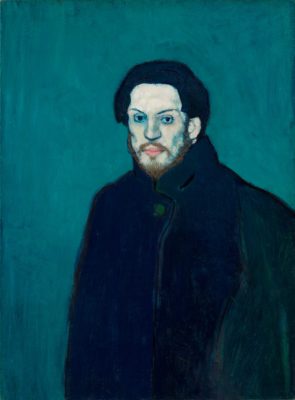

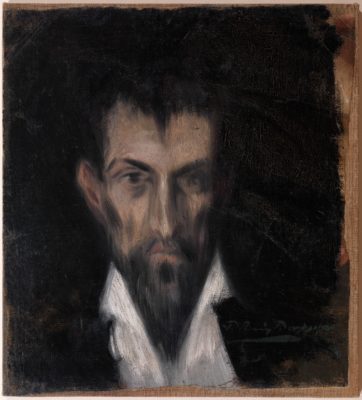

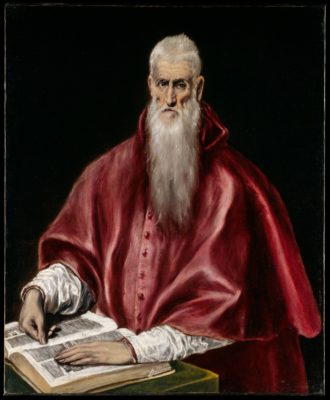

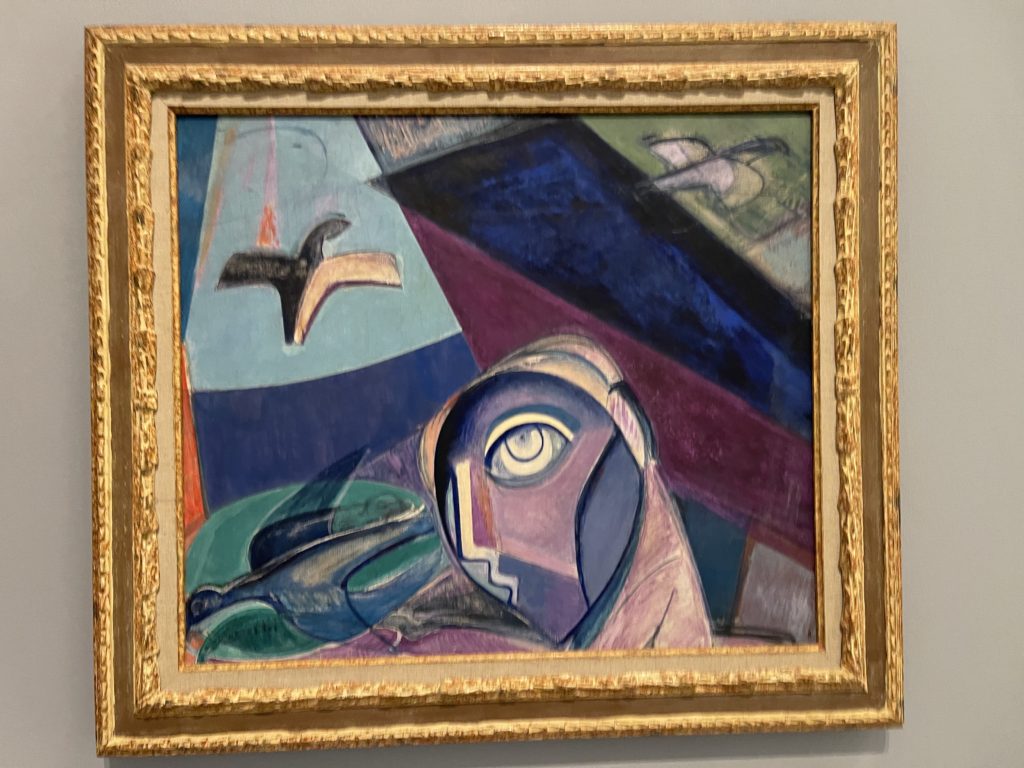

Son Portrait d’un étranger dans le style du Greco (1899) reproduit une tête type, caractéristique des portraits et des tableaux de saints du Greco, à l’instar du Saint Jérôme (vers 1610) conservé au Metropolitan Museum of Art de New York. L’Enterrement de Casagemas (Évocation) de 1901, chef-d’oeuvre intime qui annonce la période bleue, s’inspire directement du Greco également. Dans les années suivantes, cette influence demeure perceptible, comme le montrent les parallèles étonnants entre le Portrait de Mme Canals (1905) de Picasso et le Portrait d’une dame à la fourrure que l’on attribuait encore à l’époque au Greco, mais dont le véritable auteur n’est pas clairement établi aujourd’hui.

Son Portrait d’un étranger dans le style du Greco (1899) reproduit une tête type, caractéristique des portraits et des tableaux de saints du Greco, à l’instar du Saint Jérôme (vers 1610) conservé au Metropolitan Museum of Art de New York. L’Enterrement de Casagemas (Évocation) de 1901, chef-d’oeuvre intime qui annonce la période bleue, s’inspire directement du Greco également. Dans les années suivantes, cette influence demeure perceptible, comme le montrent les parallèles étonnants entre le Portrait de Mme Canals (1905) de Picasso et le Portrait d’une dame à la fourrure que l’on attribuait encore à l’époque au Greco, mais dont le véritable auteur n’est pas clairement établi aujourd’hui.

Ils demandent un chaise roulante pour moi.

Ils demandent un chaise roulante pour moi.

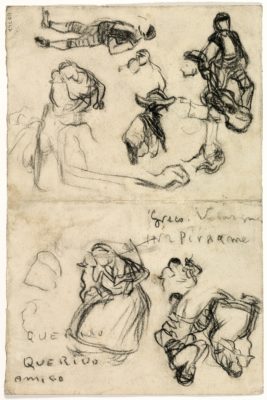

Bien que la performance soit une pratique récente, il est déjà possible d’en relire l’histoire, les histoires. Pour ce chapitre, nous considérons la performance comme une traversée d’impulsions et de courants venant d’horizons multiples, de cultures métissées, de moments du passé, d’une histoire de l’art et des formes, un entrelacs d’inspirations diverses, qui constitue aujourd’hui un héritage riche pour des dialogues intergénérationnels fructueux

Bien que la performance soit une pratique récente, il est déjà possible d’en relire l’histoire, les histoires. Pour ce chapitre, nous considérons la performance comme une traversée d’impulsions et de courants venant d’horizons multiples, de cultures métissées, de moments du passé, d’une histoire de l’art et des formes, un entrelacs d’inspirations diverses, qui constitue aujourd’hui un héritage riche pour des dialogues intergénérationnels fructueux La performance se situe à la frontière de plusieurs disciplines, entre différents genres et une multitude de médias et médiums. Arts visuels, théâtre, danse, musique et littérature, mais aussi cabarets et cirque, vidéo et installation, ou encore objet et peinture peuvent y fusionner, s’y perdre, s’y rejouer. Les frontières entre les genres deviennent ici perméables et permettent d’explorer des questions de fluidité, un rapport à l’hybridité du corps, au décalage fécond, au rire, au costume.

La performance se situe à la frontière de plusieurs disciplines, entre différents genres et une multitude de médias et médiums. Arts visuels, théâtre, danse, musique et littérature, mais aussi cabarets et cirque, vidéo et installation, ou encore objet et peinture peuvent y fusionner, s’y perdre, s’y rejouer. Les frontières entre les genres deviennent ici perméables et permettent d’explorer des questions de fluidité, un rapport à l’hybridité du corps, au décalage fécond, au rire, au costume. Cette thématique ouvre un champ d’exploration autour de la question du lieu d’où l’on parle. Depuis quel endroit peut- on dire « je », ou « nous »? Comment le contexte – société, architecture, institutions, famille, école, normes de genre, environnement de travail – influent sur nos sensations, notre langage corporel, notre attitude ou encore nos actions.

Cette thématique ouvre un champ d’exploration autour de la question du lieu d’où l’on parle. Depuis quel endroit peut- on dire « je », ou « nous »? Comment le contexte – société, architecture, institutions, famille, école, normes de genre, environnement de travail – influent sur nos sensations, notre langage corporel, notre attitude ou encore nos actions. Ce thème ouvre un vaste champ d’exploration autour de la question du commun, du collectif, de l’espace public, et, par ricochet, du militantisme, de la circulation de l’information et des médias. La performance interroge notre rapport au politique et peut devenir source d’irritation, un lieu de subversion et de transgression, pour réclamer une forme autodétermination et d’émancipation.

Ce thème ouvre un vaste champ d’exploration autour de la question du commun, du collectif, de l’espace public, et, par ricochet, du militantisme, de la circulation de l’information et des médias. La performance interroge notre rapport au politique et peut devenir source d’irritation, un lieu de subversion et de transgression, pour réclamer une forme autodétermination et d’émancipation.

une performance. Entre l’artiste et le public s’ouvre un espace de perception, un temps et un espace partagés, qui sont communs à toutes celles et tous ceux qui sont présente.s. Cette coprésence confère au public un rôle particulier. Il devient le témoin d’une œuvre éphémère dont les sensations et le récit mémoriel occuperont ensuite ses

une performance. Entre l’artiste et le public s’ouvre un espace de perception, un temps et un espace partagés, qui sont communs à toutes celles et tous ceux qui sont présente.s. Cette coprésence confère au public un rôle particulier. Il devient le témoin d’une œuvre éphémère dont les sensations et le récit mémoriel occuperont ensuite ses Reines Prochaines, Chris Regn, Evi Wiemer, Jean Cotter, Yan Duyvendak, Ntando Cele, Anne Rosset & Robert Alexander, Markus Goessi, Iris Ganz, Andrea Saemann Talks : Katharina Steffen | Frauenrakete, Monika Dillier | Damengöttinnen s’entretient avec Ute Holl

Reines Prochaines, Chris Regn, Evi Wiemer, Jean Cotter, Yan Duyvendak, Ntando Cele, Anne Rosset & Robert Alexander, Markus Goessi, Iris Ganz, Andrea Saemann Talks : Katharina Steffen | Frauenrakete, Monika Dillier | Damengöttinnen s’entretient avec Ute Holl

Sept oeuvres importantes de l’artiste se trouvent dans la Collection Beyeler. À l’occasion de cette exposition, elles ont été examinées par des expert·e·s en conservation et en restauration, permettant d’acquérir des connaissances pour partie tout à fait nouvelles.

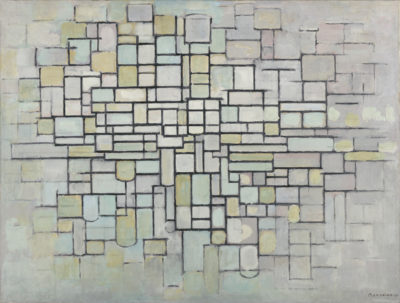

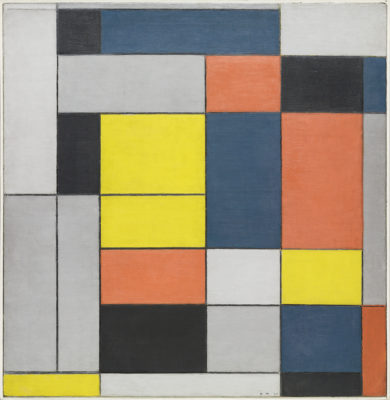

Sept oeuvres importantes de l’artiste se trouvent dans la Collection Beyeler. À l’occasion de cette exposition, elles ont été examinées par des expert·e·s en conservation et en restauration, permettant d’acquérir des connaissances pour partie tout à fait nouvelles. Piet Mondrian

Piet Mondrian Piet Mondrian

Piet Mondrian

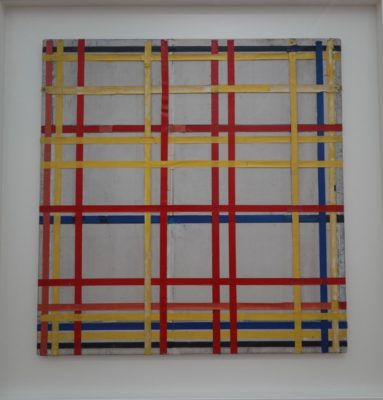

New York City 1 est l’oeuvre la plus récente de l’exposition et appartient à un petit groupe de tableaux créés autour de 1941. Sa composition est semblable à celle de Forêt près d’Oele de 1908, mis à part le fait qu’elle

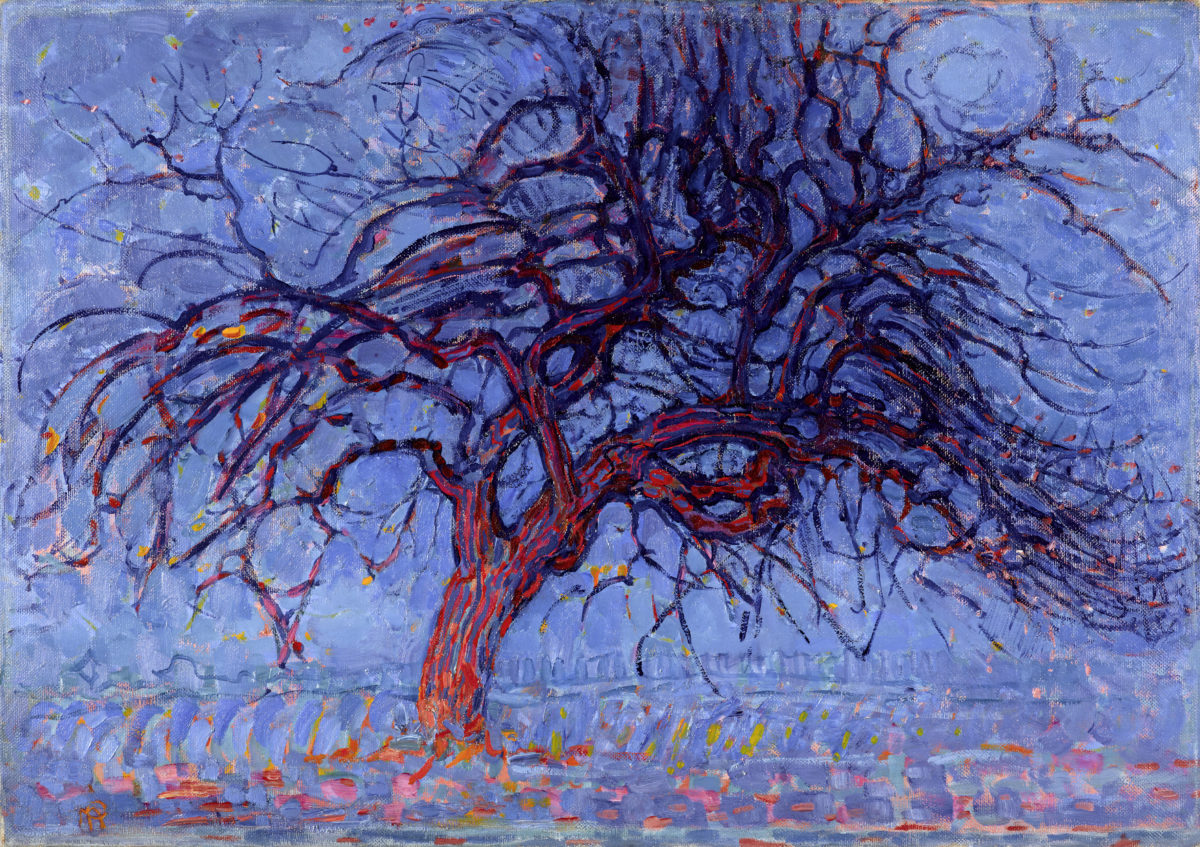

New York City 1 est l’oeuvre la plus récente de l’exposition et appartient à un petit groupe de tableaux créés autour de 1941. Sa composition est semblable à celle de Forêt près d’Oele de 1908, mis à part le fait qu’elle  Né en 1872 à Amersfoort aux Pays-Bas, Mondrian entre tôt en contact avec l’art : son père enseigne le dessin, son oncle est un peintre amateur à succès, influencé par la peinture de paysage de l’École de La Haye, incarnation spécifiquement néerlandaise de Piet Mondrian

Né en 1872 à Amersfoort aux Pays-Bas, Mondrian entre tôt en contact avec l’art : son père enseigne le dessin, son oncle est un peintre amateur à succès, influencé par la peinture de paysage de l’École de La Haye, incarnation spécifiquement néerlandaise de Piet Mondrian

Dans le cadre de l’exposition, la Fondation Beyeler présente le film «Piet & Mondrian», un court-métrage de Lars Kraume, l’un des cinéastes les plus renommés de langue allemande. Le film prend pour point de départ l’essai Réalité naturelle et réalité abstraite, formulé par Mondrian en 1919/20 sur le mode du dialogue pour y exposer ses considérations et ses réflexions sur l’abstraction dans l’art. Le grand acteur allemand de théâtre et de cinéma Lars Eidinger donne vie au texte théorique de Mondrian.

Dans le cadre de l’exposition, la Fondation Beyeler présente le film «Piet & Mondrian», un court-métrage de Lars Kraume, l’un des cinéastes les plus renommés de langue allemande. Le film prend pour point de départ l’essai Réalité naturelle et réalité abstraite, formulé par Mondrian en 1919/20 sur le mode du dialogue pour y exposer ses considérations et ses réflexions sur l’abstraction dans l’art. Le grand acteur allemand de théâtre et de cinéma Lars Eidinger donne vie au texte théorique de Mondrian.  Le catalogue de l’exposition a été conçu par Irma Boom, graphiste de renom international qui au fil des dernières années a renouvelé les possibilités infinies du livre. Le catalogue paraît en allemand et en anglais au Hatje Cantz Verlag, Berlin. Sur 264 pages, il réunit des articles rédigés par Benno Tempel, Caro

Le catalogue de l’exposition a été conçu par Irma Boom, graphiste de renom international qui au fil des dernières années a renouvelé les possibilités infinies du livre. Le catalogue paraît en allemand et en anglais au Hatje Cantz Verlag, Berlin. Sur 264 pages, il réunit des articles rédigés par Benno Tempel, Caro

Le parcours débute par un naufrage… qui fait échouer le visiteur sur l’île et lui ouvre la voie vers la suite de son aventure. Plongé dans une salle obscure éclairée par une lumière succincte, le voyage débute avec une installation immersive dont jaillit le puissant bruit du vent. Pris dans la tempête, on pourrait imaginer être dans la cale d’un bateau, bercé, ou emporté par ces sons, par la mer en colère, on ne sait pas où l’on va atterrir…

Le parcours débute par un naufrage… qui fait échouer le visiteur sur l’île et lui ouvre la voie vers la suite de son aventure. Plongé dans une salle obscure éclairée par une lumière succincte, le voyage débute avec une installation immersive dont jaillit le puissant bruit du vent. Pris dans la tempête, on pourrait imaginer être dans la cale d’un bateau, bercé, ou emporté par ces sons, par la mer en colère, on ne sait pas où l’on va atterrir…

Le refuge se trouve alors entièrement détourné de sa fonction première, celle d’abriter, en oscillant entre hostilité et fascination parce que l’on a très envie d’y entrer, malgré son caractère peu accueillant. L’oeuvre joue sur les sensations, le bruit de la pluie diluvienne qui s’écoule, l’humidité fraîche sur notre peau au fur et à mesure que l’on s’approche de l’entrée, des fenêtres. Une forme de réalité très proche s’entremêle à une métaphore quasi surréaliste de la

Le refuge se trouve alors entièrement détourné de sa fonction première, celle d’abriter, en oscillant entre hostilité et fascination parce que l’on a très envie d’y entrer, malgré son caractère peu accueillant. L’oeuvre joue sur les sensations, le bruit de la pluie diluvienne qui s’écoule, l’humidité fraîche sur notre peau au fur et à mesure que l’on s’approche de l’entrée, des fenêtres. Une forme de réalité très proche s’entremêle à une métaphore quasi surréaliste de la  déroulent des histoires étranges et effrayantes et provoquent en nous un possible malaise, une exploration de nos pulsions intimes, animales, aux confins du morbide. Pierre Fraenkel réinvente une civilisation habitée par l’étrangeté. On aurait envie d’animer ces parures fascinantes dans des cérémonies rituelles, celles-ci se faisant aussi l’écho du monstre de la grande machine industrielle d’antan, ayant englouti une part de nos sociétés. Sous ces chevelures, échouées sur une plage abandonnée, on peut s’y cacher, s’y réfugier et épuiser les possibilités de la transformation.

déroulent des histoires étranges et effrayantes et provoquent en nous un possible malaise, une exploration de nos pulsions intimes, animales, aux confins du morbide. Pierre Fraenkel réinvente une civilisation habitée par l’étrangeté. On aurait envie d’animer ces parures fascinantes dans des cérémonies rituelles, celles-ci se faisant aussi l’écho du monstre de la grande machine industrielle d’antan, ayant englouti une part de nos sociétés. Sous ces chevelures, échouées sur une plage abandonnée, on peut s’y cacher, s’y réfugier et épuiser les possibilités de la transformation. Les arbres noirs de nous font pénétrer dans un monde sombre, ténébreux. Avec un feuillage de cuir et de peau, qui n’est pas totalement innocent, un décalage se créé dans la représentation classique du palmier romantique au soleil couchant. Ce n’est pas non plus la jolie plante d’intérieur, mais peut-être plus l’évocation d’un jardin secret. Invité en résidence dans un atelier de ganterie par la Fondation Hermès l’artiste a développé cette série d’arbres qui s’inscrit dans sa réflexion autour du monde animal et végétal développée depuis une quinzaine d’années. La sensualité du cuir, la texture et la dentelle délicate de fines lamelles en font des arbres aux allures fantastiques pour une petite forêt à l’exotisme nouveau.

Les arbres noirs de nous font pénétrer dans un monde sombre, ténébreux. Avec un feuillage de cuir et de peau, qui n’est pas totalement innocent, un décalage se créé dans la représentation classique du palmier romantique au soleil couchant. Ce n’est pas non plus la jolie plante d’intérieur, mais peut-être plus l’évocation d’un jardin secret. Invité en résidence dans un atelier de ganterie par la Fondation Hermès l’artiste a développé cette série d’arbres qui s’inscrit dans sa réflexion autour du monde animal et végétal développée depuis une quinzaine d’années. La sensualité du cuir, la texture et la dentelle délicate de fines lamelles en font des arbres aux allures fantastiques pour une petite forêt à l’exotisme nouveau.

Charles Fréger explore les ailleurs proches ou lointains notamment à travers les coutumes et les costumes. Avec Blue Heaven, le paradis est revisité, il est ici au féminin, avec 6 vahinés, figures typiques de l’imaginaire occidental de l’exotisme. Pour la réalisation de ses vidéos, l’artiste fait le choix de ne pas se rendre sur les terres originelles des vahinés, il rend visite à ces danseuses polynésiennes établies sur le continent, à Toulon. Il les filme, une à une, et ralentit leurs mouvements. Les vahinés font front, colliers de fleurs et air rieur, leur épaisseur mystérieuse intacte. La danse hypnotique des vahinés évoque le chant des sirènes qui appelle le marin à sans cesse reprendre la mer. Et dit tout autant le désir tenace du photographe de poursuivre sa quête, vers l’autre.

Charles Fréger explore les ailleurs proches ou lointains notamment à travers les coutumes et les costumes. Avec Blue Heaven, le paradis est revisité, il est ici au féminin, avec 6 vahinés, figures typiques de l’imaginaire occidental de l’exotisme. Pour la réalisation de ses vidéos, l’artiste fait le choix de ne pas se rendre sur les terres originelles des vahinés, il rend visite à ces danseuses polynésiennes établies sur le continent, à Toulon. Il les filme, une à une, et ralentit leurs mouvements. Les vahinés font front, colliers de fleurs et air rieur, leur épaisseur mystérieuse intacte. La danse hypnotique des vahinés évoque le chant des sirènes qui appelle le marin à sans cesse reprendre la mer. Et dit tout autant le désir tenace du photographe de poursuivre sa quête, vers l’autre.

Un homme égaré sous un échangeur autoroutier, noeud urbain des métropoles du XXème siècle, dans un paysage de glace et de béton … Ainsi est posé le décor de la performance vidéo de Gilles Desplanques au cadrage minutieux. Son héros s’agite de manière peu cohérente en petite tenue orange, il est sur le point de basculer… dans quel monde ? Inspiré par la nouvelle éponyme de J-G. Ballard où un architecte plonge dans un trou lors d’un accident automobile, ici notre Robinson des temps modernes descend aux enfers mais doit s’adapter, comme tout un chacun dans une humanité loufoque, grave et aux rebondissements nombreux.

Un homme égaré sous un échangeur autoroutier, noeud urbain des métropoles du XXème siècle, dans un paysage de glace et de béton … Ainsi est posé le décor de la performance vidéo de Gilles Desplanques au cadrage minutieux. Son héros s’agite de manière peu cohérente en petite tenue orange, il est sur le point de basculer… dans quel monde ? Inspiré par la nouvelle éponyme de J-G. Ballard où un architecte plonge dans un trou lors d’un accident automobile, ici notre Robinson des temps modernes descend aux enfers mais doit s’adapter, comme tout un chacun dans une humanité loufoque, grave et aux rebondissements nombreux. Remain n’a pas été filmé au paradis mais sur Manus Island, île prison, au nord de la Papouasie-Nouvelle- Guinée. Sur cette île de sable blanc, d’eau azur et à la jungle luxuriante, des centaines de demandeurs d’asile sont isolés et parqués par le gouvernement australien… L’artiste y recueille les témoignages terribles, où chacun raconte la violence et le désespoir qu’il a connu, dans cet enfer tropical.

Remain n’a pas été filmé au paradis mais sur Manus Island, île prison, au nord de la Papouasie-Nouvelle- Guinée. Sur cette île de sable blanc, d’eau azur et à la jungle luxuriante, des centaines de demandeurs d’asile sont isolés et parqués par le gouvernement australien… L’artiste y recueille les témoignages terribles, où chacun raconte la violence et le désespoir qu’il a connu, dans cet enfer tropical.

Sur de grandes surfaces dorées, des silhouettes noires se détachent, ce sont des îles qui flottent sur des couvertures de survie.

Sur de grandes surfaces dorées, des silhouettes noires se détachent, ce sont des îles qui flottent sur des couvertures de survie.

Nuage de coquillages tintinnabulant, écho de nacre et de calcaire, corps sonore flottant et envoutant, Imaginary Soundscape, vient à la fois clore et ouvrir cette promenade insulaire en nous emmenant sur d’autres rives, d’autres îles et de nouvelles contrées célestes.

Nuage de coquillages tintinnabulant, écho de nacre et de calcaire, corps sonore flottant et envoutant, Imaginary Soundscape, vient à la fois clore et ouvrir cette promenade insulaire en nous emmenant sur d’autres rives, d’autres îles et de nouvelles contrées célestes.

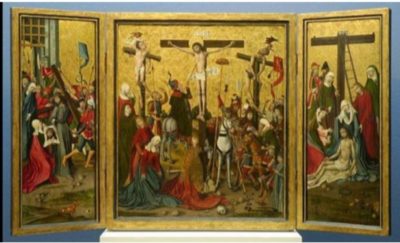

Jouée de stalles provenant de l’église de la commanderie des Antonins d’Issenheim (Alsace), Rhin supérieur, atelier bâlois, 1493

Jouée de stalles provenant de l’église de la commanderie des Antonins d’Issenheim (Alsace), Rhin supérieur, atelier bâlois, 1493 Ce relief en chêne est le registre supérieur d’une jouée de stalles.

Ce relief en chêne est le registre supérieur d’une jouée de stalles. La présence de saint Onuphre, associé à de très nombreux autres saints et saintes, s’inscrit parfaitement dans le programme iconographique des stalles réalisées pour l’église de la commanderie des Antonins d’Issenheim dont le saint patron a lui aussi vécu dans le désert égyptien.

La présence de saint Onuphre, associé à de très nombreux autres saints et saintes, s’inscrit parfaitement dans le programme iconographique des stalles réalisées pour l’église de la commanderie des Antonins d’Issenheim dont le saint patron a lui aussi vécu dans le désert égyptien. En outre l’étude matérielle, formelle et stylistique prouvent que cet élément faisait bien partie des stalles des religieux de la commanderie d’Issenheim dont plusieurs éléments, datées de 1493 sont conservés au Musée Unterlinden.

En outre l’étude matérielle, formelle et stylistique prouvent que cet élément faisait bien partie des stalles des religieux de la commanderie d’Issenheim dont plusieurs éléments, datées de 1493 sont conservés au Musée Unterlinden. collections du Musée ont été données entre 1855 et 1858 par l’artiste colmarien Gustave Saltzmann (1811-1872).

collections du Musée ont été données entre 1855 et 1858 par l’artiste colmarien Gustave Saltzmann (1811-1872).

Ces deux oeuvres sont des peintures à l’huile et tempera sur résineux illustrant des scènes de la Passion du Christ décrites dans les Évangiles.

Ces deux oeuvres sont des peintures à l’huile et tempera sur résineux illustrant des scènes de la Passion du Christ décrites dans les Évangiles.

Le Christ vient de comparaître devant Ponce Pilate, gouverneur romain de la province de Judée qui le condamne à mort. Il est ensuite flagellé, puis frappé et insulté par plusieurs hommes. Afin de le tourner en ridicule, ces derniers l’ont déguisé en « roi des Juifs ». Il porte ainsi un manteau pourpre, couleur de la royauté et une couronne faite d’épines. Un de ses agresseurs lui tend un roseau pour faire office de sceptre. Ponce Pilate assiste à la scène, il est représenté debout derrière le Christ avec une barbe et un long manteau.

Le Christ vient de comparaître devant Ponce Pilate, gouverneur romain de la province de Judée qui le condamne à mort. Il est ensuite flagellé, puis frappé et insulté par plusieurs hommes. Afin de le tourner en ridicule, ces derniers l’ont déguisé en « roi des Juifs ». Il porte ainsi un manteau pourpre, couleur de la royauté et une couronne faite d’épines. Un de ses agresseurs lui tend un roseau pour faire office de sceptre. Ponce Pilate assiste à la scène, il est représenté debout derrière le Christ avec une barbe et un long manteau.  Ces deux panneaux offerts au Musée par Jean Louis et Esther Mandel sont apparus sur le marché de l’art au début des années 2000. Ils étaient à l’époque attribués au Maître du Retable de Maikammer. Ce nom de convention fut donné par l’historien de l’art allemand Alfred Stange dès 1955 à l’auteur anonyme du Retable de la Passion du Christ peint vers 1450 pour l’église de Maikammer, ville située à l’Ouest de Spire dans le Palatinat-Rhénan.

Ces deux panneaux offerts au Musée par Jean Louis et Esther Mandel sont apparus sur le marché de l’art au début des années 2000. Ils étaient à l’époque attribués au Maître du Retable de Maikammer. Ce nom de convention fut donné par l’historien de l’art allemand Alfred Stange dès 1955 à l’auteur anonyme du Retable de la Passion du Christ peint vers 1450 pour l’église de Maikammer, ville située à l’Ouest de Spire dans le Palatinat-Rhénan.

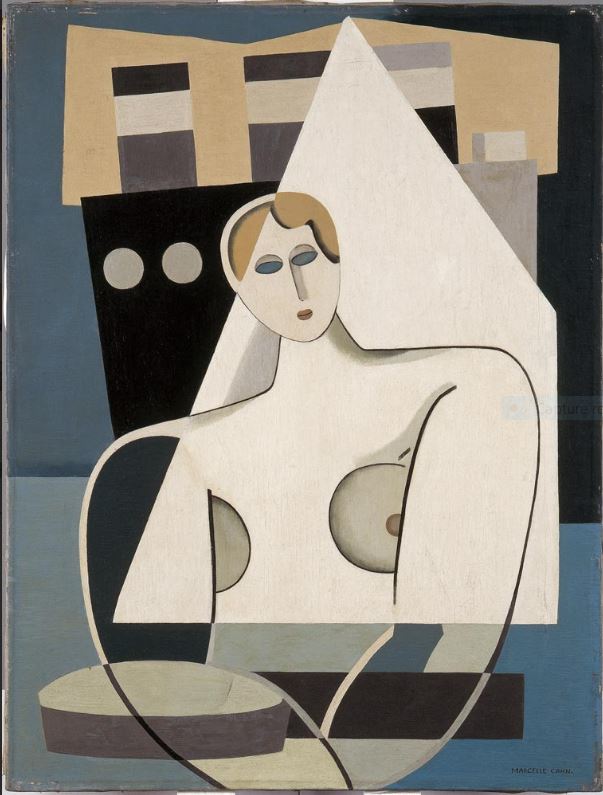

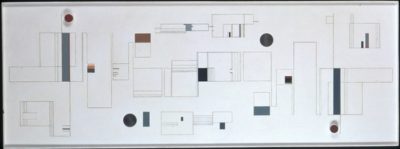

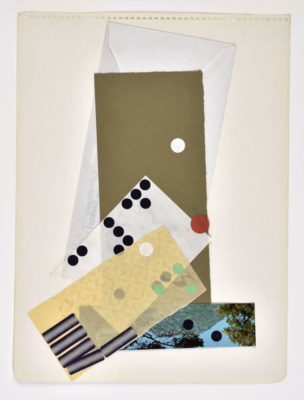

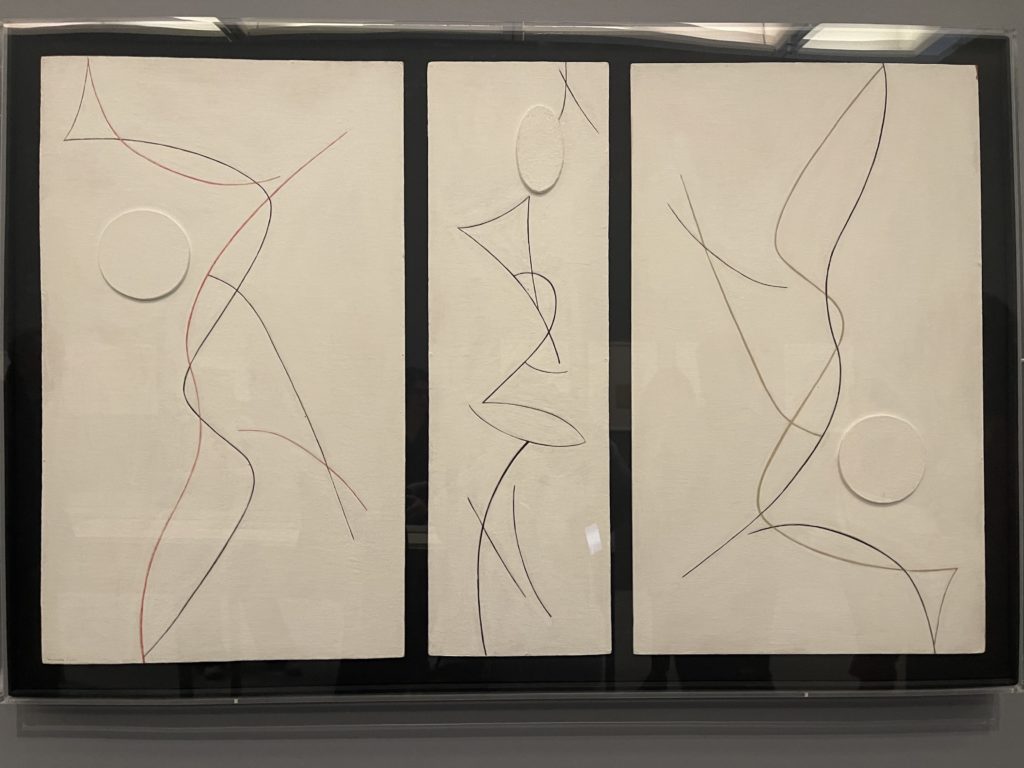

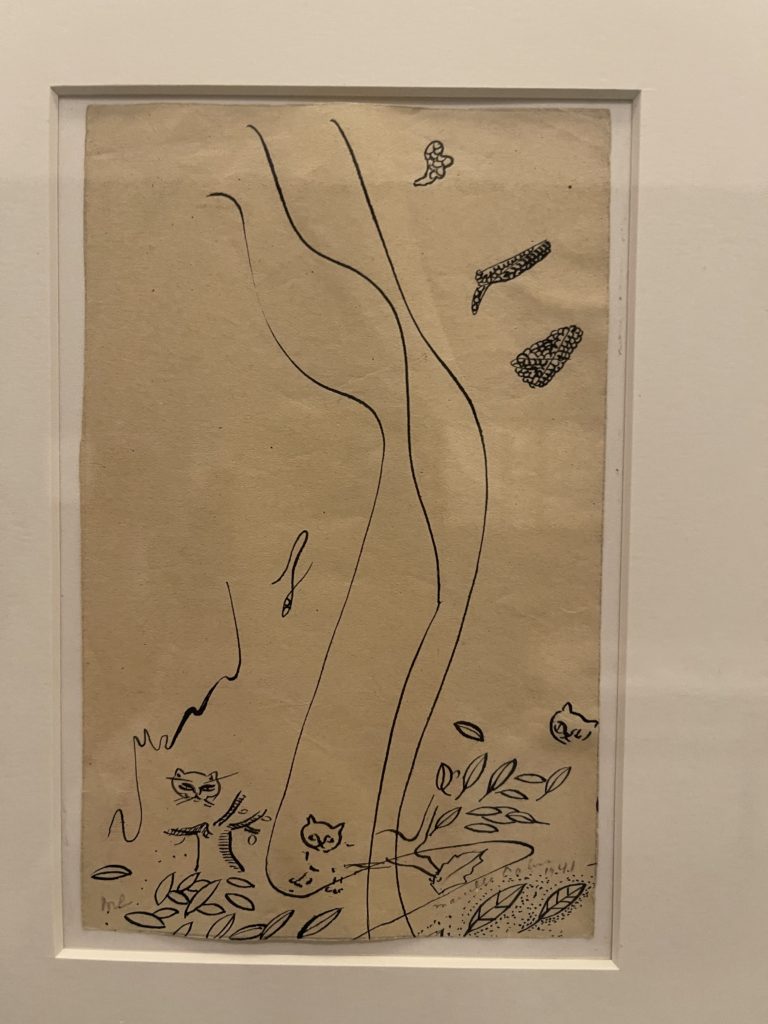

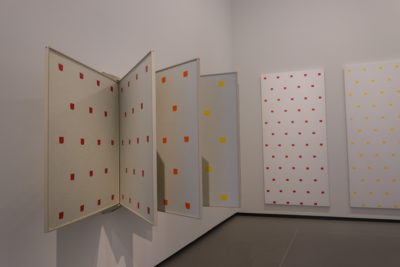

Le MAMCS présente la première grande rétrospective consacrée à Marcelle Cahn (1895-1981). Dans l’histoire de l’art du XXème siècle, le parcours de cette artiste se situe à ses débuts à l’orée des courants expressionnistes et puristes, et s’épanouit dans les années 1950 au travers d’une abstraction libre, dotée tout à la fois de fantaisie et d’une grande rigueur, dont les tableaux-reliefs et les spatiaux des années 1960 sont un remarquable aboutissement. De l’infiniment petit à la quête d’un espace architectural, Marcelle Cahn, qui parallèlement n’a jamais renoncé à la figuration considérant ses

Le MAMCS présente la première grande rétrospective consacrée à Marcelle Cahn (1895-1981). Dans l’histoire de l’art du XXème siècle, le parcours de cette artiste se situe à ses débuts à l’orée des courants expressionnistes et puristes, et s’épanouit dans les années 1950 au travers d’une abstraction libre, dotée tout à la fois de fantaisie et d’une grande rigueur, dont les tableaux-reliefs et les spatiaux des années 1960 sont un remarquable aboutissement. De l’infiniment petit à la quête d’un espace architectural, Marcelle Cahn, qui parallèlement n’a jamais renoncé à la figuration considérant ses

avec les encouragements de l’artiste suisse Gottfried Honegger. Nés du découpage et de l’assemblage de petites boîtes de médicament, les Spatiaux sont exécutés en bois peint par un praticien et s’appréhendent pour la plupart frontalement en déclinant un registre de formes élémentaires cadencées par le relief, les pastilles de couleur et des angles découpés qui modulent la lumière. Avec les tableaux-reliefs et les photocollages, les Spatiaux convoquent l’imagerie spatiale – stations, fusées aérospatiales et satellites en orbite – nourrie par la rivalité qui oppose États-Unis et URSS dans le domaine astronautique depuis la fin des années 1950, et constituent probablement l’un des aboutissements les plus sensationnels de la quête d’espace engagée par Marcelle Cahn depuis le milieu des années 1920.

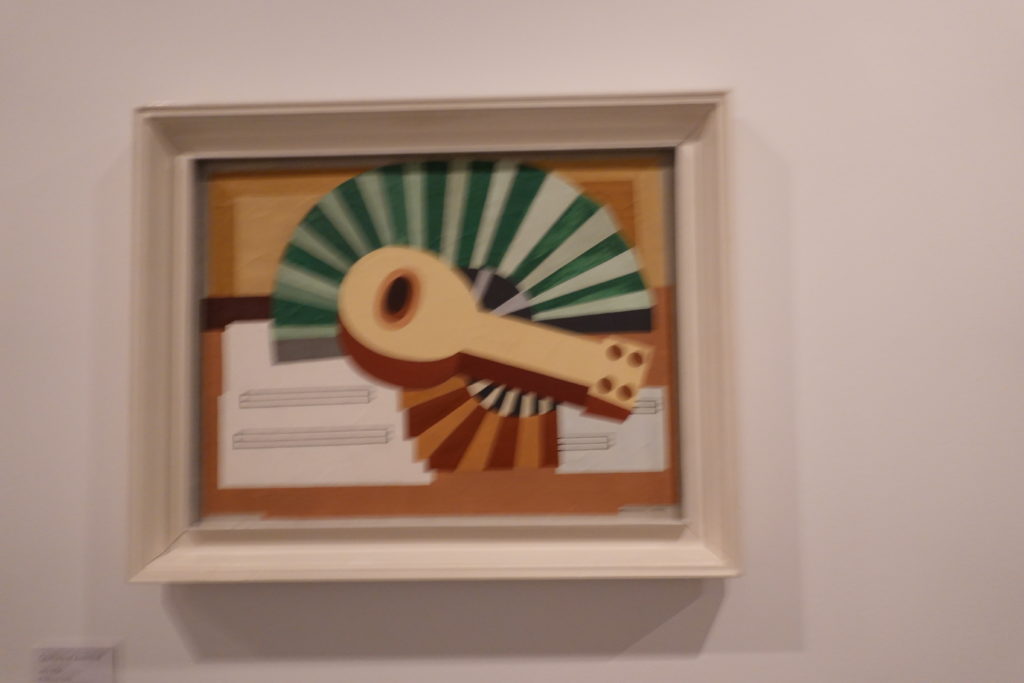

avec les encouragements de l’artiste suisse Gottfried Honegger. Nés du découpage et de l’assemblage de petites boîtes de médicament, les Spatiaux sont exécutés en bois peint par un praticien et s’appréhendent pour la plupart frontalement en déclinant un registre de formes élémentaires cadencées par le relief, les pastilles de couleur et des angles découpés qui modulent la lumière. Avec les tableaux-reliefs et les photocollages, les Spatiaux convoquent l’imagerie spatiale – stations, fusées aérospatiales et satellites en orbite – nourrie par la rivalité qui oppose États-Unis et URSS dans le domaine astronautique depuis la fin des années 1950, et constituent probablement l’un des aboutissements les plus sensationnels de la quête d’espace engagée par Marcelle Cahn depuis le milieu des années 1920. La thématique musicale est présente chez Marcelle Cahn, comme nous pouvons l’apprécier dans Éventail et guitare, 1926, mais aussi à travers les titres qui font allusion aux syncopées du jazz et autres tempos. Les nombreuses variations que l’artiste opère à partir de sérigraphies, de cartons d’invitation et de photographies, faisant danser des motifs identiques de façon sans cesse renouvelée, témoignent d’une sensibilité musicale qui rappelle la famille de musiciens dont l’artiste, formée au violon et au piano dans sa jeunesse, est elle-même issue.

La thématique musicale est présente chez Marcelle Cahn, comme nous pouvons l’apprécier dans Éventail et guitare, 1926, mais aussi à travers les titres qui font allusion aux syncopées du jazz et autres tempos. Les nombreuses variations que l’artiste opère à partir de sérigraphies, de cartons d’invitation et de photographies, faisant danser des motifs identiques de façon sans cesse renouvelée, témoignent d’une sensibilité musicale qui rappelle la famille de musiciens dont l’artiste, formée au violon et au piano dans sa jeunesse, est elle-même issue. Proche des compositeurs autant que des poètes, celle qui déclara

Proche des compositeurs autant que des poètes, celle qui déclara Les collages que Marcelle Cahn entreprend depuis 1952 et qui, à partir du milieu des années 1960, constituent l’essentiel de sa production, oscillent entre géométrie stricte et fantaisie lyrique. D’un côté, la rigueur de la pensée construite, de l’autre, la spontanéité, l’amusement qui déconstruit. Tandis qu’elle doit quitter son logement-atelier de la rue Daguerre en 1969 pour intégrer la maison de retraite pour artistes de la fondation Galignani à Neuilly,

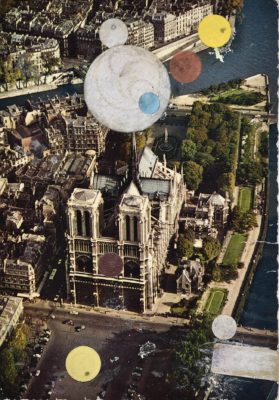

Les collages que Marcelle Cahn entreprend depuis 1952 et qui, à partir du milieu des années 1960, constituent l’essentiel de sa production, oscillent entre géométrie stricte et fantaisie lyrique. D’un côté, la rigueur de la pensée construite, de l’autre, la spontanéité, l’amusement qui déconstruit. Tandis qu’elle doit quitter son logement-atelier de la rue Daguerre en 1969 pour intégrer la maison de retraite pour artistes de la fondation Galignani à Neuilly,  Le collage sur carte postale semble être autant une occupation qu’un jeu pour l’artiste qui déploie tout son sens de l’espace à partir de cartes postales de la ville de Paris dont elle se plaît à adresser les détournements poétiques et espiègles à ses proches.

Le collage sur carte postale semble être autant une occupation qu’un jeu pour l’artiste qui déploie tout son sens de l’espace à partir de cartes postales de la ville de Paris dont elle se plaît à adresser les détournements poétiques et espiègles à ses proches. Elle inclut également des dessins et photographies d’artistes ami.e.s. Dans ses archives personnelles, figurent plusieurs centaines de lettres et cartes, des dizaines de négatifs et photographies de ses oeuvres comme de sa famille, ses poèmes originaux, des dizaines de cartes de voeux ainsi que des cartons d’invitation et articles de presse. Ses archives professionnelles sont principalement composées d’échanges avec des éditeurs, galeries et institutions. L’ensemble de la correspondance éclaire enfin la richesse des relations et amitiés artistiques de Marcelle Cahn, dont l’internationalisme, l’écart générationnel et la diversité des styles témoignent de sa grande ouverture d’esprit.

Elle inclut également des dessins et photographies d’artistes ami.e.s. Dans ses archives personnelles, figurent plusieurs centaines de lettres et cartes, des dizaines de négatifs et photographies de ses oeuvres comme de sa famille, ses poèmes originaux, des dizaines de cartes de voeux ainsi que des cartons d’invitation et articles de presse. Ses archives professionnelles sont principalement composées d’échanges avec des éditeurs, galeries et institutions. L’ensemble de la correspondance éclaire enfin la richesse des relations et amitiés artistiques de Marcelle Cahn, dont l’internationalisme, l’écart générationnel et la diversité des styles témoignent de sa grande ouverture d’esprit.

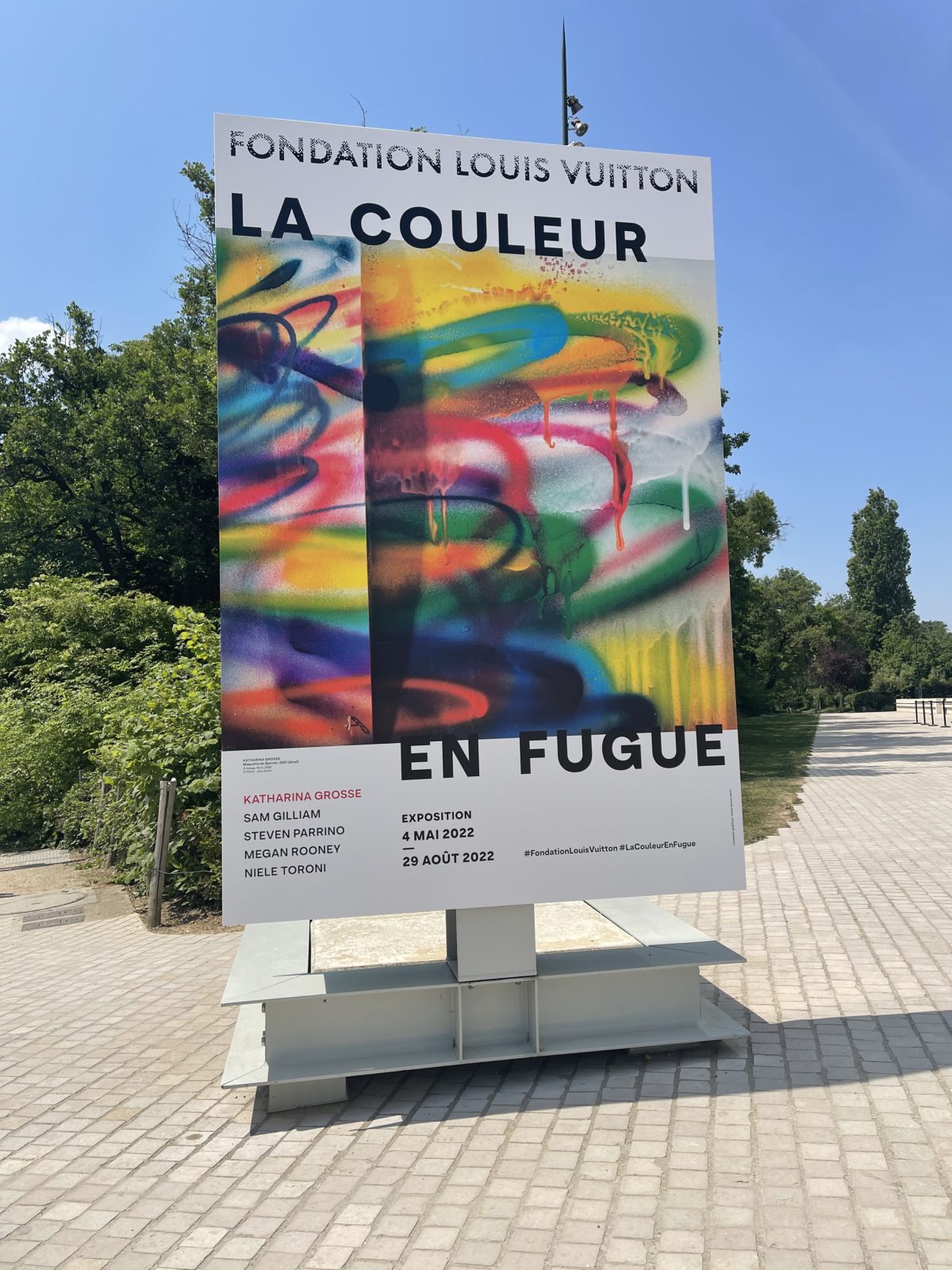

Au départ de Splinter, l’artiste crée un élément hétérogène dynamique, composé de formes triangulaires, à partir duquel la couleur se propulse dans un grand élan. Composé d’une vingtaine de triangles en contreplaqué emboîtés sur une structure autoportante, ce dispositif occupe une partie du mur de droite de la Galerie 10 et fonctionne comme un « déclencheur » visuel reliant sol et plafond. Une fois la structure installée dans l’espace, la seconde étape consiste à la peindre, ainsi que tout ce qui l’environne. Grâce à un pochoir, Katharina Grosse crée un vide au centre, comme si la lumière, en s’engouffrant par le skylight était venue « brûler » la peinture. Selon les mots de l’artiste « une peinture peut atterrir n’importe où, et s’attarder partout (…). La peinture n’est pas reliée à un endroit donné. Elle met à l’épreuve – et condense spectaculairement – les caractéristiques du réel. »

Au départ de Splinter, l’artiste crée un élément hétérogène dynamique, composé de formes triangulaires, à partir duquel la couleur se propulse dans un grand élan. Composé d’une vingtaine de triangles en contreplaqué emboîtés sur une structure autoportante, ce dispositif occupe une partie du mur de droite de la Galerie 10 et fonctionne comme un « déclencheur » visuel reliant sol et plafond. Une fois la structure installée dans l’espace, la seconde étape consiste à la peindre, ainsi que tout ce qui l’environne. Grâce à un pochoir, Katharina Grosse crée un vide au centre, comme si la lumière, en s’engouffrant par le skylight était venue « brûler » la peinture. Selon les mots de l’artiste « une peinture peut atterrir n’importe où, et s’attarder partout (…). La peinture n’est pas reliée à un endroit donné. Elle met à l’épreuve – et condense spectaculairement – les caractéristiques du réel. »