Nom : Niknam

Prénom : Saba

Profession : artiste polyvatente

Spécialité : croyances, mythologies et rituels de différents peuples à travers le monde

Signe particulier : pseudo – Huginn Muninn, noms des corbeaux de Odin

dieu dans la mythologie germanique et scandinave

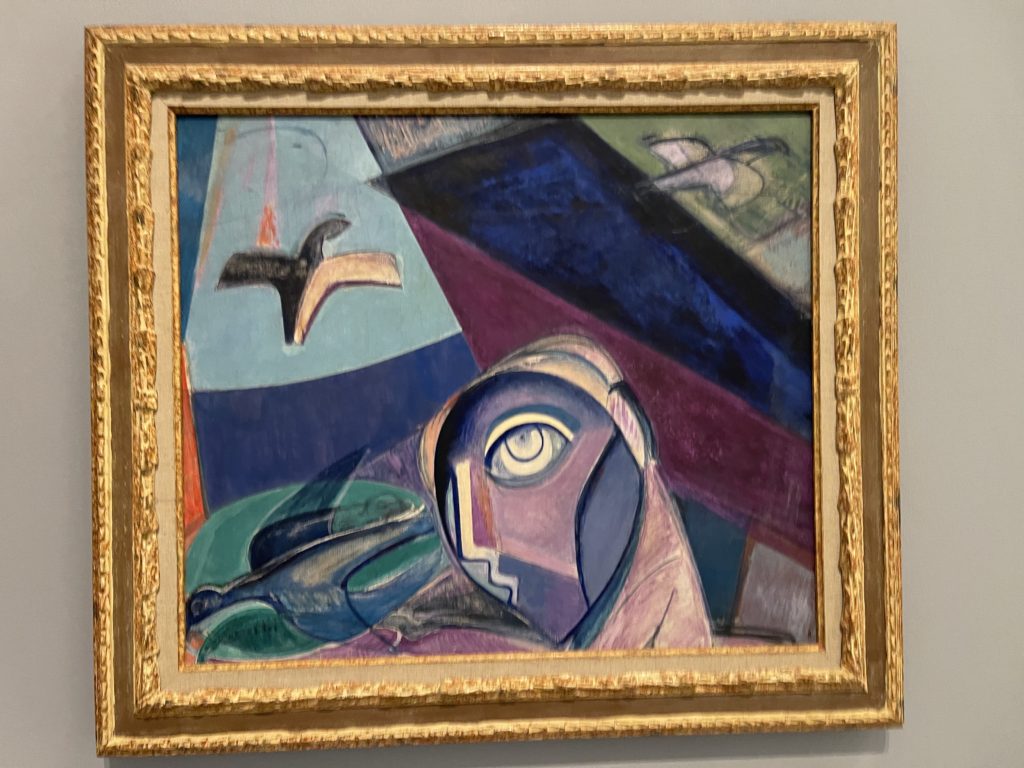

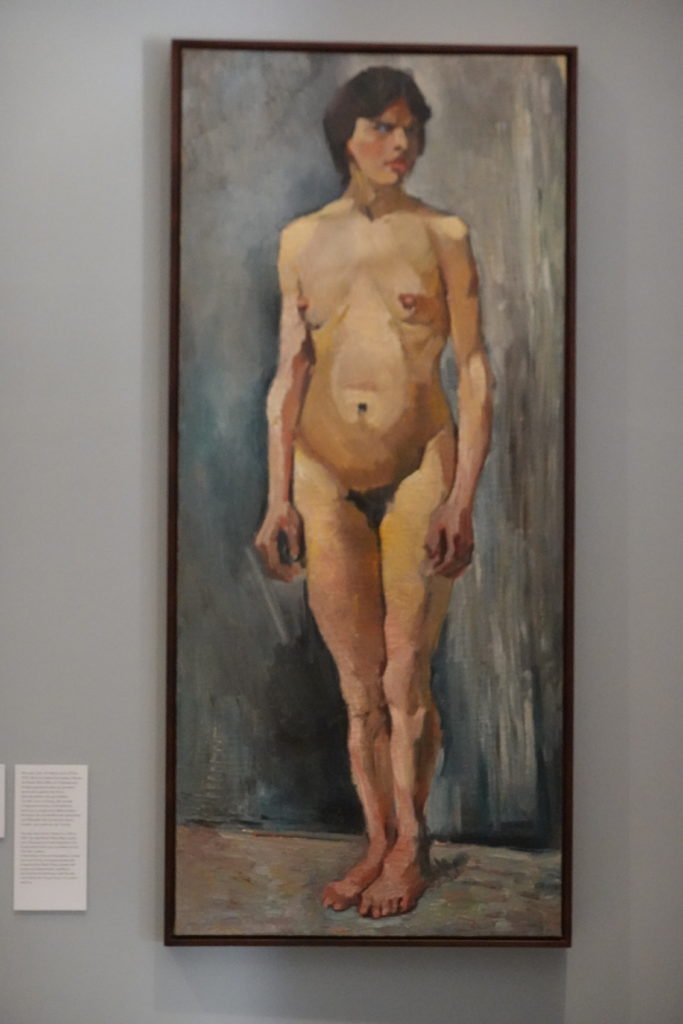

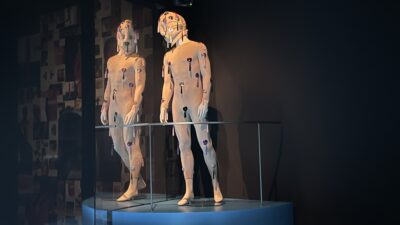

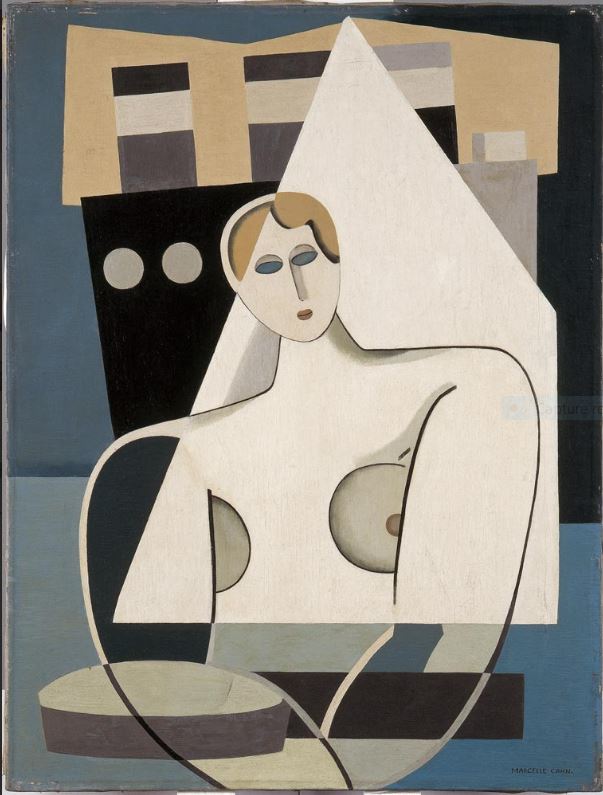

vue de l’exposition à la galerie Cahn à Basel

L'exposition à Basel, à la galerie Cahn est visible jusqu'au 19 novembre 2023

Galerie Cahn comtempory

19 Steinentorstrasse

Basel

Ouvert du jeudi au dimanche

13 h à 19 h

Biographie

Saba Niknam, née en 1988 à Téhéran, Iran, est une artiste accomplie et polyvalente, dont la passion pour la créativité l’a emmenée dans un voyage remarquable. Elle est diplômée de l’estimée Haute École des Arts du Rhin à Strasbourg, témoignant de sa dévotion et de son talent artistique. Les poursuites artistiques de Saba sont profondément influencées par les cultures diverses, l’art populaire, ainsi que les croyances, mythologies et rituels de différents peuples à travers le monde. Avec modestie, elle aborde son art avec une approche ethnologique, cherchant à explorer et à célébrer la riche diversité culturelle de notre planète.

Basel

En 2023, les œuvres d’art de Saba Niknam ont été reconnues et acclamées en étant intégrées dans les collections de deux institutions prestigieuses : le Musée du quai Branly à Paris et le Fonds régional d’art contemporain d’Alsace (FRAC Alsace). De tels accomplissements sont un témoignage de sa vision artistique et de son talent.

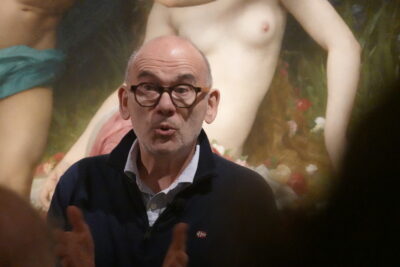

Basel avec Jean-David Cahn

Basel avec Jean-David Cahn

En 2023, elle a participé à l’exposition « Dévoiler » de la Galerie Cahn de Basel,

sous l’autorité de Pierre-Jean Sugier, commissaire et galeriste, en compagnie de l’artiste photographe Jean-Christophe Ballot.

En 2022, Saba s’est lancée dans une collaboration captivante avec le directeur artistique Hamid Rahmanian. Ensemble, ils ont créé un spectacle envoûtant de marionnettes d’ombre intitulé “Chant du Nord”, un spectacle artistique qui a été présenté en première au vénérable Musée du quai Branly à Paris. La première du spectacle a suscité beaucoup d’attention et a davantage consolidé la position de Saba Niknam en tant qu’artiste éminente et visionnaire.

Reconnaissant la valeur de la croissance continue, en 2020, Saba a enrichi davantage son expertise artistique en se spécialisant dans les miniatures persanes à la prestigieuse Prince’s Foundation School of Traditional Arts de Londres. Cette entreprise lui a permis d’approfondir sa compréhension et sa maîtrise de cette forme d’art unique, cherchant humblement à perfectionner ses compétences.

Les accomplissements créatifs de Saba Niknam ont été reconnus à travers des subventions et des expositions prestigieuses. En mars 2019, elle a reçu une subvention de création individuelle de la DRAC Grand-Est pour son projet exceptionnel “Mami Wata”, une exploration captivante des créations mythiques d’eau. La même année, elle a participé à la prestigieuse exposition “GALERISTES” avec Club 7.5 au Carreau du Temple à Paris, suivie d’une remarquable exposition de groupe à la Galerie Marek Kralewski à Freiburg, en Allemagne. Ces opportunités lui ont permis de partager sa voix artistique avec un public diversifié.

Animée par une profonde curiosité pour les cultures diverses, Saba a participé en 2015 au prestigieux programme de résidence croisée “Alsace-Québec, ville d’Alma”. Au cours de cette expérience immersive, elle a plongé dans les mythes des Innu, un peuple autochtone, exprimant ses découvertes profondes à travers des dessins captivants et des objets d’art. Son travail de cette période a été exposé de manière remarquable au FRAC Alsace dans l’exposition “Panache” de février à mai 2017. (2019)

Saba Niknam, Nommo le dieu poisson, 2019

En 2015, Saba Niknam a organisé sa première exposition solo, intitulée “Le Nom Secret du Soleil”, à la prestigieuse Galerie Jean-François Kaiser à Strasbourg, une étape importante dans son parcours artistique.

Tout au long de sa carrière, l’engagement de Saba envers la diversité culturelle, l’exploration de différentes mythologies et son dévouement à la collaboration artistique restent au cœur de son travail. Avec un cœur humble et ouvert, elle s’efforce d’engager le public à travers ses créations captivantes et significatives, laissant une impression indélébile sur le monde de l’art contemporain. À chaque tissage habile de ses œuvres, elle contribue à l’éclatant tapis de l’héritage culturel partagé de l’humanité.

Voyages à travers les Coiffes

Plusieurs de mes expositions se nourrissent des mythes et des symboles, et je collectionne de nombreux vêtements ethniques. Les vêtements et coiffes sont une grande source d’inspiration dans mes dessins je crois au fait que les vêtements ethniques ne sont pas seulement un habit pour le corps mais se lisent, tel un livre qui, à travers les broderies, symboles, formes et couleurs, racontent l’histoire et les croyances d’un peuple.

exposition Basel Galerie Cahn 2023

Dans ce travail artistique, je mélange les habits ethniques des différentes cultures et dessine des coiffes inspirées de véritables coiffes folkloriques, dans un dessin à la mise en scène à la fois théâtralisée et mystique. J’aime raconter des histoires, et l’art en tant que vecteur de narration me fascine.

Ce nouveau projet “Voyages à travers les Coiffes” s’inscrit donc dans la continuité de cette démarche d’exploration des symboles et de narration. Il s’agit d’un projet photographique mettant en scène les coiffes que je fabrique en m’inspirant des traditionnelles coiffes d’Asie.

Ces coiffes que je crée respectent l’authenticité des codes traditionnels, à laquelle j’ajoute une touche qui m’est personnelle. En portant des costumes ethniques, je me mets face à l’objectif et crée une scène théâtrale pour raconter l’origine mythique de la coiffe.

Chacune d’entre elles font l’objet d’une recherche ethnologique afin de révéler le sens derrière la forme ; ces coiffes sont toutes riches de symboles car elles couvrent la tête, considérée comme la partie la plus importante du corps et symbole d’intelligence. Ces objets donnent une valeur importante à la tête qui la porte.

Dans cette série de photographies, j’essaie de présenter ces nouvelles formes de coiffes ethniques et d’initier un voyage à travers l’habit, comme l’a fait Léon Bakst, grand artiste peintre, qui fut également costumier et décorateur pour les Ballets russes.

Citation du Président de l’Académie d’Alsace des sciences, lettres et arts

extrait :

…. silhouette gracieuse dans le monde de l’art, discrète et élégante, Saba cultive une vertu bienfaisante : elle est très gaie !

Bernard Reumaux, Editeur

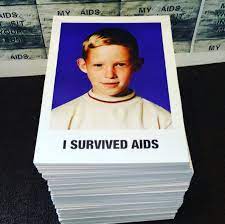

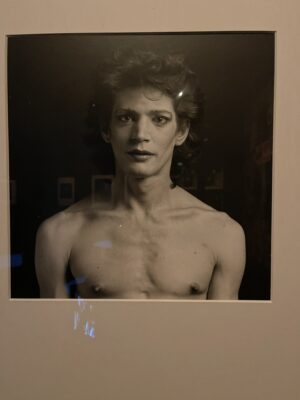

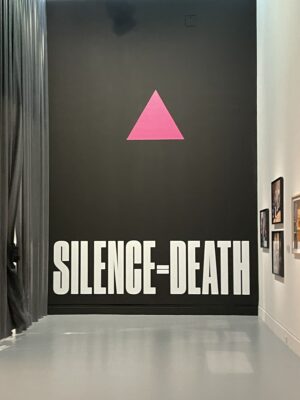

Des corps fragmentés (ceux des photographies de Kiki Smith), un visage d’enfant radieux (celui de John Hanning), des mots en forme de provocation

Des corps fragmentés (ceux des photographies de Kiki Smith), un visage d’enfant radieux (celui de John Hanning), des mots en forme de provocation

Conçue comme un voyage chrono-thématique qui place le visiteur dans un maelström de sensations et de réflexions, l’exposition s’articule en sections qui mettent en évidence les entrelacs qui unissent les énergies mobilisées contre ce qui n’est pas une maladie mais bien un scandale (pour reprendre les mots d’Elisabeth Lebovici). Les œuvres se déploient dans l’espace de l’exposition aux côtés de montages audiovisuels de l’INA, d’objets et d’archives liés à la mémoire du sida. La scénographie, tantôt immersive, tantôt intimiste, propose aux visiteurs un parcours qui fait la part belle à la sensation et rend compte de la diversité des champs de création investis par ce projet qui mise sur la pulsion de vie qui innerve la création. L’exposition s’accompagne, en outre, d’une

Conçue comme un voyage chrono-thématique qui place le visiteur dans un maelström de sensations et de réflexions, l’exposition s’articule en sections qui mettent en évidence les entrelacs qui unissent les énergies mobilisées contre ce qui n’est pas une maladie mais bien un scandale (pour reprendre les mots d’Elisabeth Lebovici). Les œuvres se déploient dans l’espace de l’exposition aux côtés de montages audiovisuels de l’INA, d’objets et d’archives liés à la mémoire du sida. La scénographie, tantôt immersive, tantôt intimiste, propose aux visiteurs un parcours qui fait la part belle à la sensation et rend compte de la diversité des champs de création investis par ce projet qui mise sur la pulsion de vie qui innerve la création. L’exposition s’accompagne, en outre, d’une

Art Basel 2022

Art Basel 2022 Le Parlement de Bretagne

Le Parlement de Bretagne

Le Couvent des Jacobins à Rennes

Le Couvent des Jacobins à Rennes

Dimanche, le bus confortable nous a transporté vers l’église de Trévérien. La simplicité de cette église est un écrin pour le magnifique, émouvant,

Dimanche, le bus confortable nous a transporté vers l’église de Trévérien. La simplicité de cette église est un écrin pour le magnifique, émouvant,  Dinard. La Villa Greystones de François Pinault classée monument historique

Dinard. La Villa Greystones de François Pinault classée monument historique

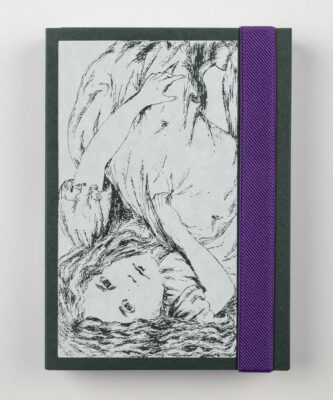

Les Musées de la Ville de Strasbourg ont pu acquérir en 2019 une œuvre rare de

Les Musées de la Ville de Strasbourg ont pu acquérir en 2019 une œuvre rare de

Les photos sont de Bertrand Alain Gillig

Les photos sont de Bertrand Alain Gillig

photo E.I.

photo E.I. photo E.I.

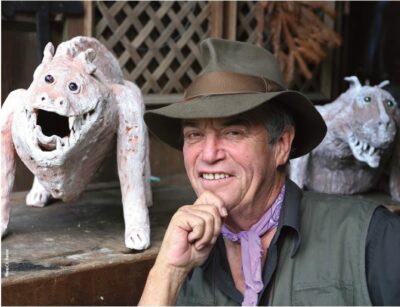

photo E.I. « Raymond a la notion du temps et de l’espace. La vie est un rêve pour lui et cet état d’esprit guide son travail. Il raconte des histoires et, moi, je l’écoute comme une enfant car il me fait rire, me bouscule et me fait rêver. Raymond Waydelich représente tout ce que j’aime chez l’être humain et l’artiste : le talent, l’acuité visuelle, la spontanéité, l’inventivité débordante et l’intelligence créative qui caractérise les génies, l’humilité, l’altruisme, le don de soi, la fidélité, le souci de garder la mémoire de son territoire, la mémoire des autres, des plus connus aux inconnus, la mémoire des traditions, la mémoire de la langue, l’humour, la dérision avec la spontanéité et la gouaille d’un être aussi fulgurant que délicat, aussi bruyant que discret, mais aussi généreux qu’effacé. Raymond est une madeleine de Proust à lui seul »

« Raymond a la notion du temps et de l’espace. La vie est un rêve pour lui et cet état d’esprit guide son travail. Il raconte des histoires et, moi, je l’écoute comme une enfant car il me fait rire, me bouscule et me fait rêver. Raymond Waydelich représente tout ce que j’aime chez l’être humain et l’artiste : le talent, l’acuité visuelle, la spontanéité, l’inventivité débordante et l’intelligence créative qui caractérise les génies, l’humilité, l’altruisme, le don de soi, la fidélité, le souci de garder la mémoire de son territoire, la mémoire des autres, des plus connus aux inconnus, la mémoire des traditions, la mémoire de la langue, l’humour, la dérision avec la spontanéité et la gouaille d’un être aussi fulgurant que délicat, aussi bruyant que discret, mais aussi généreux qu’effacé. Raymond est une madeleine de Proust à lui seul » Une brillante

Une brillante

Foire européenne d’art contemporain et de design

Foire européenne d’art contemporain et de design Le 24 novembre 2022, ST-ART a soufflé sa 26ème bougie. Après avoir fêté son quart de siècle, elle profite du plus beau des cadeaux : une implantation dans le

Le 24 novembre 2022, ST-ART a soufflé sa 26ème bougie. Après avoir fêté son quart de siècle, elle profite du plus beau des cadeaux : une implantation dans le photo Robert Cahen

photo Robert Cahen Martina Geiger-Gerlach photo elisabeth itti

Martina Geiger-Gerlach photo elisabeth itti

Ryo Tomo – la séparation 2021 photo EI

Ryo Tomo – la séparation 2021 photo EI Photo EI

Photo EI photo EI

photo EI photo EI

photo EI

Une performance de Simon Berger a été présentée par la Galerie Mazel le soir du vernissage. Au cours de cette performance, l’artiste a réalisé une oeuvre de 150 x 150 cm sur du verre. Briser du verre est généralement considéré comme une mauvaise action, plus souvent

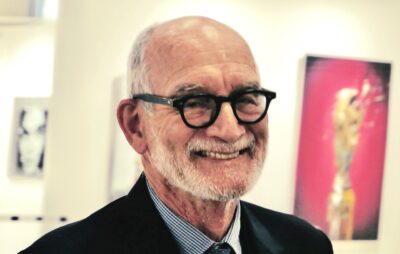

Une performance de Simon Berger a été présentée par la Galerie Mazel le soir du vernissage. Au cours de cette performance, l’artiste a réalisé une oeuvre de 150 x 150 cm sur du verre. Briser du verre est généralement considéré comme une mauvaise action, plus souvent Officier des Arts et des Lettres.

Officier des Arts et des Lettres. Après 20 ans dans une entreprise de prêt porter, et déjà collectionneur de l’abstraction des années 50/60 française et européenne, Georges-Michel Kahn a ouvert en 1997 une galerie à Strasbourg sur la place du Musée d’Art Moderne

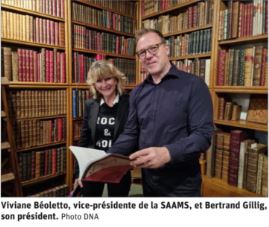

Après 20 ans dans une entreprise de prêt porter, et déjà collectionneur de l’abstraction des années 50/60 française et européenne, Georges-Michel Kahn a ouvert en 1997 une galerie à Strasbourg sur la place du Musée d’Art Moderne La Société des Amis des Arts et des Musées de Strasbourg a fait éditer un livre pour marquer les 190 ans de la société.

La Société des Amis des Arts et des Musées de Strasbourg a fait éditer un livre pour marquer les 190 ans de la société.

Stéphane Spach photo EI

Stéphane Spach photo EI

Les surréalistes se passionnent pour les cabinets de curiosité et collectionnent un bestiaire insolite ou bariolé, chiné dans les marchés aux puces et brocantes. Dans La Maison de la peur de Leonora Carrington, les gravures de Max Ernst révèlent des personnages mi-homme-mi-cheval tandis que Rachel Baes invite les visiteurs de son exposition avec une image de chauve-souris, son portrait métaphorique.

Les surréalistes se passionnent pour les cabinets de curiosité et collectionnent un bestiaire insolite ou bariolé, chiné dans les marchés aux puces et brocantes. Dans La Maison de la peur de Leonora Carrington, les gravures de Max Ernst révèlent des personnages mi-homme-mi-cheval tandis que Rachel Baes invite les visiteurs de son exposition avec une image de chauve-souris, son portrait métaphorique.

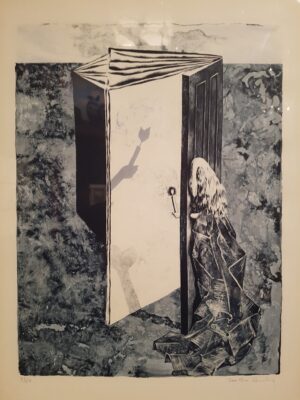

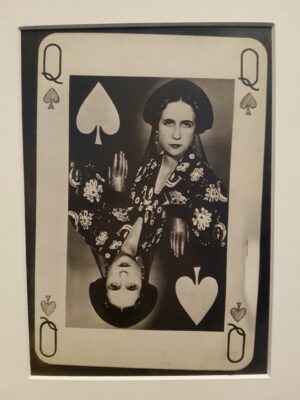

Claude Cahun multiplie les mises en scène où le déguisement et le travestissement lui permettent d’interroger la question du genre. De jeunes artistes femmes, comme Leonora Carrington, Alice Rahon ou Gisèle Prassinos, sont même surnommées du nom de l’héroïne de Lewis Carroll. Cela traduit l’attachement du groupe à ce personnage à la fois réel et fictionnel. À la muse, la diabolique, ou à l’incarnation d’Eros, ils ajoutent la femme-enfant, amie des animaux et de la nature. Leonora Carrington et Dorothea Tanning réagissent chacune à leur manière à cette personnification, plaçant la femme-enfant dans un univers plus angoissant que merveilleux. Au jeu des faux-semblants, le miroir de Lewis Carroll prodigue aux surréalistes, à commencer par Aragon, un formidable instrument de dédoublement et de déformation du corps, mais aussi de réflexion sur la volatilité du réel et de ses représentations.

Claude Cahun multiplie les mises en scène où le déguisement et le travestissement lui permettent d’interroger la question du genre. De jeunes artistes femmes, comme Leonora Carrington, Alice Rahon ou Gisèle Prassinos, sont même surnommées du nom de l’héroïne de Lewis Carroll. Cela traduit l’attachement du groupe à ce personnage à la fois réel et fictionnel. À la muse, la diabolique, ou à l’incarnation d’Eros, ils ajoutent la femme-enfant, amie des animaux et de la nature. Leonora Carrington et Dorothea Tanning réagissent chacune à leur manière à cette personnification, plaçant la femme-enfant dans un univers plus angoissant que merveilleux. Au jeu des faux-semblants, le miroir de Lewis Carroll prodigue aux surréalistes, à commencer par Aragon, un formidable instrument de dédoublement et de déformation du corps, mais aussi de réflexion sur la volatilité du réel et de ses représentations.  Magritte et Paul Nougé exploitent ses effets subversifs, confondant le reflet du réel, ses systèmes de représentation et ses apparences. Enrico Baj utilise des brisures de miroir comme autant de ruptures dans l’intégrité du corps. Le miroir, objectivation de la présence, sera aussi du côté de l’inconscient et la traversée du miroir est synonyme de mise en évidence des zones cachées de l’inconscient et de la psychanalyse et notamment dans la figure du rétracté de Brauner.

Magritte et Paul Nougé exploitent ses effets subversifs, confondant le reflet du réel, ses systèmes de représentation et ses apparences. Enrico Baj utilise des brisures de miroir comme autant de ruptures dans l’intégrité du corps. Le miroir, objectivation de la présence, sera aussi du côté de l’inconscient et la traversée du miroir est synonyme de mise en évidence des zones cachées de l’inconscient et de la psychanalyse et notamment dans la figure du rétracté de Brauner. L’ÉCOLE DES MODERNITÉS À L’INSTITUT GIACOMETTI

L’ÉCOLE DES MODERNITÉS À L’INSTITUT GIACOMETTI Victor Brauner, le poichat qui navole 1964

Victor Brauner, le poichat qui navole 1964 Roland Topor Alice à la Neige – Marcel Duchamp le Trébuchet

Roland Topor Alice à la Neige – Marcel Duchamp le Trébuchet n’hésite pas à placer Alice et ses amis dans une improbable classe de neige tandis que Marcel Duchamp conçoit le Trébuchet, qui n’est qu’un portemanteau mural posé à même le sol, pour induire la chute du visiteur distrait. Le titre et l’objet jouent ensemble de double-sens, de quiproquos drôles et ludiques à la manière des mots-valises de Carroll.

n’hésite pas à placer Alice et ses amis dans une improbable classe de neige tandis que Marcel Duchamp conçoit le Trébuchet, qui n’est qu’un portemanteau mural posé à même le sol, pour induire la chute du visiteur distrait. Le titre et l’objet jouent ensemble de double-sens, de quiproquos drôles et ludiques à la manière des mots-valises de Carroll.

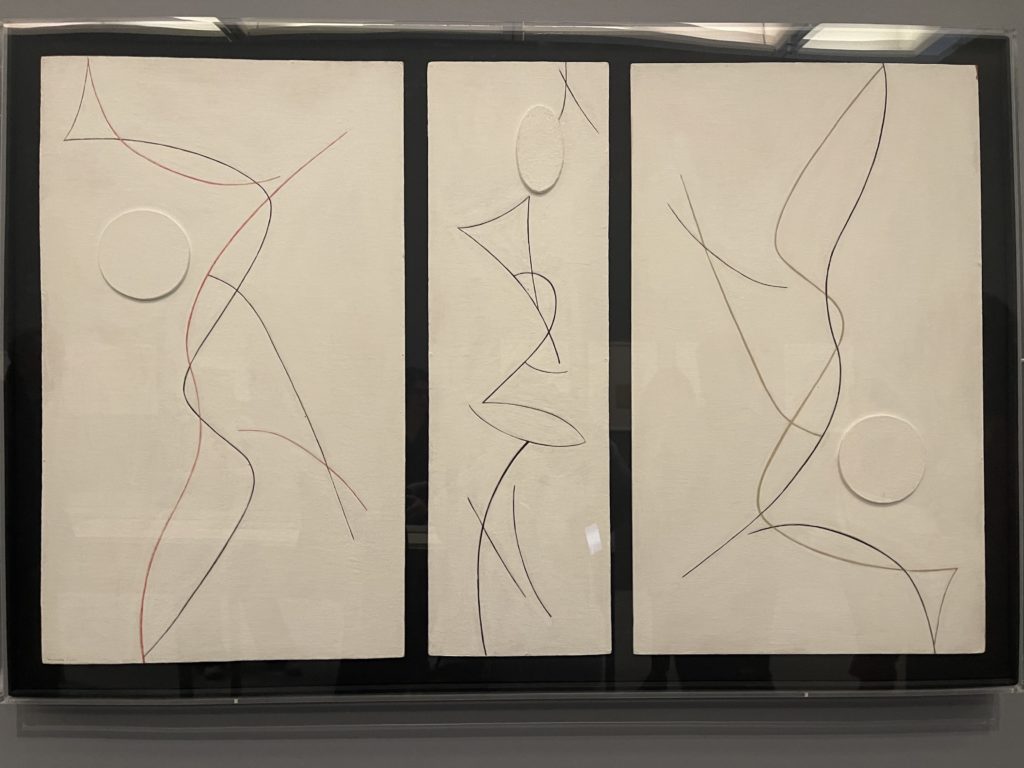

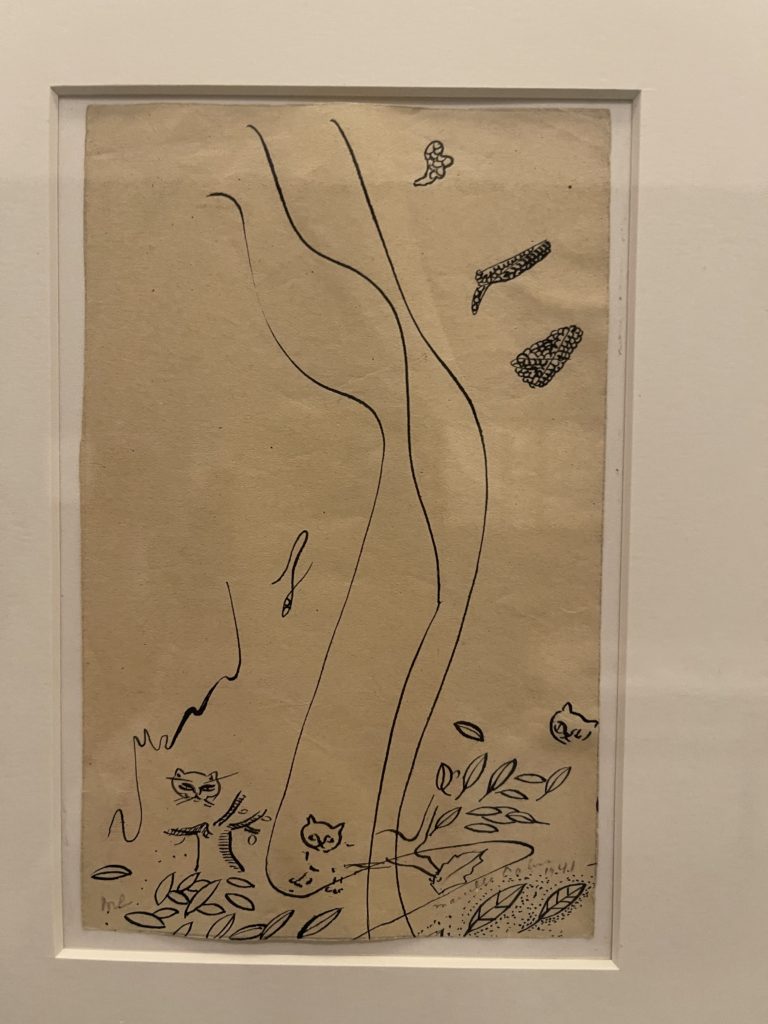

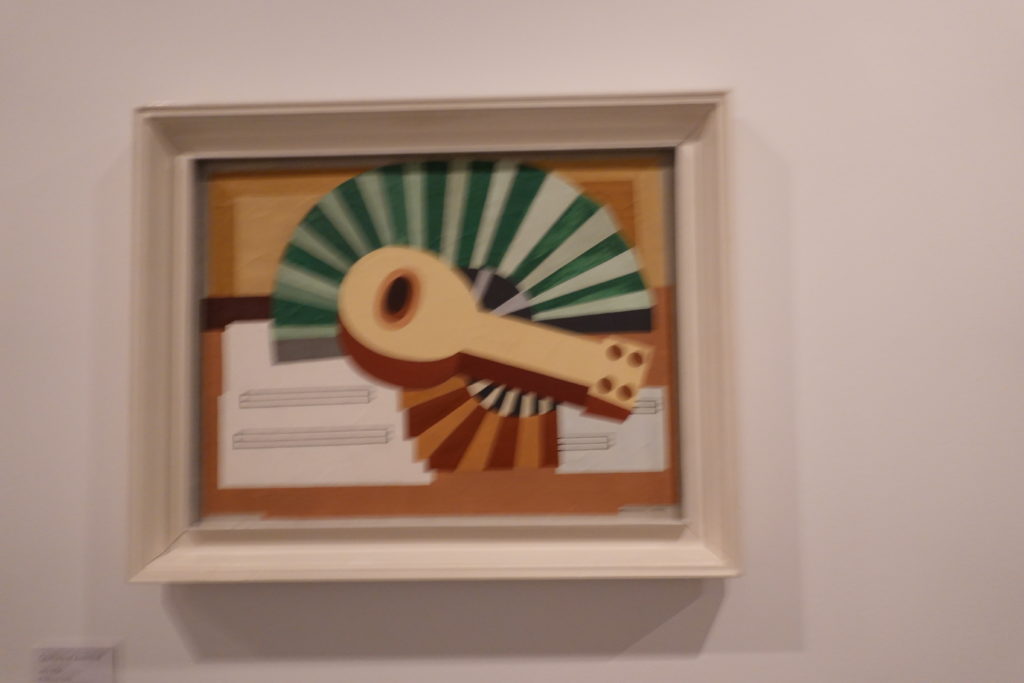

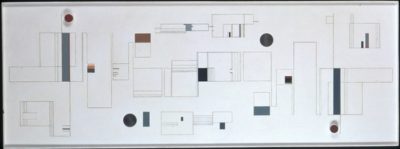

Le MAMCS présente la première grande rétrospective consacrée à Marcelle Cahn (1895-1981). Dans l’histoire de l’art du XXème siècle, le parcours de cette artiste se situe à ses débuts à l’orée des courants expressionnistes et puristes, et s’épanouit dans les années 1950 au travers d’une abstraction libre, dotée tout à la fois de fantaisie et d’une grande rigueur, dont les tableaux-reliefs et les spatiaux des années 1960 sont un remarquable aboutissement. De l’infiniment petit à la quête d’un espace architectural, Marcelle Cahn, qui parallèlement n’a jamais renoncé à la figuration considérant ses

Le MAMCS présente la première grande rétrospective consacrée à Marcelle Cahn (1895-1981). Dans l’histoire de l’art du XXème siècle, le parcours de cette artiste se situe à ses débuts à l’orée des courants expressionnistes et puristes, et s’épanouit dans les années 1950 au travers d’une abstraction libre, dotée tout à la fois de fantaisie et d’une grande rigueur, dont les tableaux-reliefs et les spatiaux des années 1960 sont un remarquable aboutissement. De l’infiniment petit à la quête d’un espace architectural, Marcelle Cahn, qui parallèlement n’a jamais renoncé à la figuration considérant ses

avec les encouragements de l’artiste suisse Gottfried Honegger. Nés du découpage et de l’assemblage de petites boîtes de médicament, les Spatiaux sont exécutés en bois peint par un praticien et s’appréhendent pour la plupart frontalement en déclinant un registre de formes élémentaires cadencées par le relief, les pastilles de couleur et des angles découpés qui modulent la lumière. Avec les tableaux-reliefs et les photocollages, les Spatiaux convoquent l’imagerie spatiale – stations, fusées aérospatiales et satellites en orbite – nourrie par la rivalité qui oppose États-Unis et URSS dans le domaine astronautique depuis la fin des années 1950, et constituent probablement l’un des aboutissements les plus sensationnels de la quête d’espace engagée par Marcelle Cahn depuis le milieu des années 1920.

avec les encouragements de l’artiste suisse Gottfried Honegger. Nés du découpage et de l’assemblage de petites boîtes de médicament, les Spatiaux sont exécutés en bois peint par un praticien et s’appréhendent pour la plupart frontalement en déclinant un registre de formes élémentaires cadencées par le relief, les pastilles de couleur et des angles découpés qui modulent la lumière. Avec les tableaux-reliefs et les photocollages, les Spatiaux convoquent l’imagerie spatiale – stations, fusées aérospatiales et satellites en orbite – nourrie par la rivalité qui oppose États-Unis et URSS dans le domaine astronautique depuis la fin des années 1950, et constituent probablement l’un des aboutissements les plus sensationnels de la quête d’espace engagée par Marcelle Cahn depuis le milieu des années 1920. La thématique musicale est présente chez Marcelle Cahn, comme nous pouvons l’apprécier dans Éventail et guitare, 1926, mais aussi à travers les titres qui font allusion aux syncopées du jazz et autres tempos. Les nombreuses variations que l’artiste opère à partir de sérigraphies, de cartons d’invitation et de photographies, faisant danser des motifs identiques de façon sans cesse renouvelée, témoignent d’une sensibilité musicale qui rappelle la famille de musiciens dont l’artiste, formée au violon et au piano dans sa jeunesse, est elle-même issue.

La thématique musicale est présente chez Marcelle Cahn, comme nous pouvons l’apprécier dans Éventail et guitare, 1926, mais aussi à travers les titres qui font allusion aux syncopées du jazz et autres tempos. Les nombreuses variations que l’artiste opère à partir de sérigraphies, de cartons d’invitation et de photographies, faisant danser des motifs identiques de façon sans cesse renouvelée, témoignent d’une sensibilité musicale qui rappelle la famille de musiciens dont l’artiste, formée au violon et au piano dans sa jeunesse, est elle-même issue. Proche des compositeurs autant que des poètes, celle qui déclara

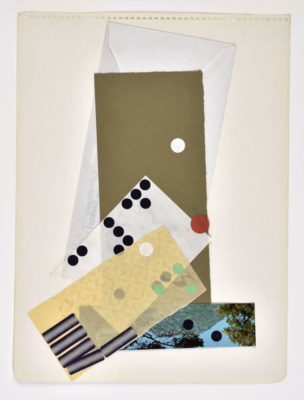

Proche des compositeurs autant que des poètes, celle qui déclara Les collages que Marcelle Cahn entreprend depuis 1952 et qui, à partir du milieu des années 1960, constituent l’essentiel de sa production, oscillent entre géométrie stricte et fantaisie lyrique. D’un côté, la rigueur de la pensée construite, de l’autre, la spontanéité, l’amusement qui déconstruit. Tandis qu’elle doit quitter son logement-atelier de la rue Daguerre en 1969 pour intégrer la maison de retraite pour artistes de la fondation Galignani à Neuilly,

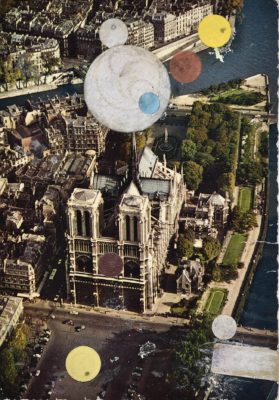

Les collages que Marcelle Cahn entreprend depuis 1952 et qui, à partir du milieu des années 1960, constituent l’essentiel de sa production, oscillent entre géométrie stricte et fantaisie lyrique. D’un côté, la rigueur de la pensée construite, de l’autre, la spontanéité, l’amusement qui déconstruit. Tandis qu’elle doit quitter son logement-atelier de la rue Daguerre en 1969 pour intégrer la maison de retraite pour artistes de la fondation Galignani à Neuilly,  Le collage sur carte postale semble être autant une occupation qu’un jeu pour l’artiste qui déploie tout son sens de l’espace à partir de cartes postales de la ville de Paris dont elle se plaît à adresser les détournements poétiques et espiègles à ses proches.

Le collage sur carte postale semble être autant une occupation qu’un jeu pour l’artiste qui déploie tout son sens de l’espace à partir de cartes postales de la ville de Paris dont elle se plaît à adresser les détournements poétiques et espiègles à ses proches. Elle inclut également des dessins et photographies d’artistes ami.e.s. Dans ses archives personnelles, figurent plusieurs centaines de lettres et cartes, des dizaines de négatifs et photographies de ses oeuvres comme de sa famille, ses poèmes originaux, des dizaines de cartes de voeux ainsi que des cartons d’invitation et articles de presse. Ses archives professionnelles sont principalement composées d’échanges avec des éditeurs, galeries et institutions. L’ensemble de la correspondance éclaire enfin la richesse des relations et amitiés artistiques de Marcelle Cahn, dont l’internationalisme, l’écart générationnel et la diversité des styles témoignent de sa grande ouverture d’esprit.

Elle inclut également des dessins et photographies d’artistes ami.e.s. Dans ses archives personnelles, figurent plusieurs centaines de lettres et cartes, des dizaines de négatifs et photographies de ses oeuvres comme de sa famille, ses poèmes originaux, des dizaines de cartes de voeux ainsi que des cartons d’invitation et articles de presse. Ses archives professionnelles sont principalement composées d’échanges avec des éditeurs, galeries et institutions. L’ensemble de la correspondance éclaire enfin la richesse des relations et amitiés artistiques de Marcelle Cahn, dont l’internationalisme, l’écart générationnel et la diversité des styles témoignent de sa grande ouverture d’esprit.