GRECO (Domínikos Theotokópoulos)

l’Assomption de la Vierge

1577-1579

Huile sur toile 403,2 x 211,8 cm

Chicago, The Art Institute of Chicago; don de

Nancy Atwood Sprague en mémoire d’Albert

Arnold Sprague, 1906

Photo © Art Institute of Chicago, Dist. RMN-Grand

Palais / image The Art Institute of Chicago

Exposition organisée par la Réunion des musées nationaux – Grand Palais, le musée du Louvre et l’Art Institute of Chicago où elle sera présentée du 8 mars au 21 juin 2020.

Jusqu’au 10 février 2020 à Paris

commissariat : Guillaume Kientz, Conservateur d’art européen, Musée d’art Kimbell, Fort Worth, USA

commissaire associée : Charlotte Chastel-Rousseau, Conservatrice de la peinture espagnole et

portugaise, Musée du Louvre, département des Peintures

scénographie : Véronique Dollfus

Vidéo

Au fond, la vie de Greco c’est celle d’un émigré Grec qui veut réaliser son rêve : devenir un grand peintre de la Renaissance. Malgré de nombreuses vicissitudes il y parvient, mais il va surtout au-delà.

En effet, si Velázquez est le peintre des peintres, Greco est celui des écrivains. Nul autre que lui n’a autant inspiré les poètes. Si Velázquez est une révélation pour la génération romantique (Manet),

Greco est une révolution pour les avant-gardes (Picasso). Mieux, il est l’un des leurs, un cubiste et un Fauve, car Greco est l’outsider de la peinture ancienne. Son art en quelque sorte c’est la Renaissance à l’état sauvage.

(Guillaume Kientz)

Cette rétrospective est la première grande exposition jamais consacrée en France à cet artiste.

Le style et l’image

Doménikos Theotokópoulos, dit Greco, est incontestablement l’un des talents les plus originaux de l’histoire de l’art. Sa peinture si singulière a suscité de nombreuses théories, souvent farfelues.

On a fait de lui un fou, tantôt hérétique, tantôt mystique. Certains même, pour justifier les audaces de sa palette, l’ont imaginé astigmate. La vérité est moins romanesque… encore que ! De Crète à Venise, de Venise à Rome et de Rome à Tolède, son itinéraire hors du commun et son obstination à défendre sa vision de l’art l’ont élevé, à la force du pinceau, parmi les grands maîtres de la Renaissance, avant de faire de lui, bien plus tard, le prophète de la modernité.

La scène artistique qu’il découvre en Italie lorsqu’il s’y installe vers 1567 est partagée entre Titien dont le pinceau règne dans la cité des Doges, et Michel-Ange (mort en 1564) dont l’art domine toujours Rome

La scène artistique qu’il découvre en Italie lorsqu’il s’y installe vers 1567 est partagée entre Titien dont le pinceau règne dans la cité des Doges, et Michel-Ange (mort en 1564) dont l’art domine toujours Rome

et Florence. Greco doit trouver sa voie. Il épouse la couleur de l’école vénitienne, mais lui concilie la force du dessin et de la forme michelangélesque. Parallèlement, alors que l’Eglise cherche de nouvelles

images pour répondre à l’iconoclasme protestant et reconquérir les âmes, il met à profit sa grande imagination pour proposer de nouvelles solutions figuratives. Les temps semblent favorables à celui qui veut se faire une place et un nom. Les images et le style : tout est à réinventer. C’est le défi que se lance Greco.

Les quelques 75 oeuvres rassemblées dans cette exposition entendent rendre hommage au génie inclassable et sauvage que fut Greco. Avec ses cimaises blanches et simples, la scénographie veut laisser

Les quelques 75 oeuvres rassemblées dans cette exposition entendent rendre hommage au génie inclassable et sauvage que fut Greco. Avec ses cimaises blanches et simples, la scénographie veut laisser

à l’artiste le monopole de la couleur et recréer la modernité de regard qui accompagna sa redécouverte par les avant-gardes.

Entre Orient et Occident

C’est sur une île grecque, la Crète, que Greco voit le jour vers 1541, à Candie, actuelle Héraklion, alors dominée par Venise. Il se forme dans la tradition byzantine des peintres d’icônes comme en témoigne son Saint Luc peignant la Vierge, mais pratique aussi un style hybride s’inspirant de l’art occidental qu’il connait à travers les gravures et les tableaux importés de Venise

GRECO (Domínikos Theotokópoulos)

GRECO (Domínikos Theotokópoulos)

Saint Luc peignant la Vierge

1560-1566

Tempera et or sur toile, marouflée sur bois

41 × 33 cm

Athènes, musée Benaki

Rêvant au statut d’artiste conquis par les peintres de l’Italie de la Renaissance, il s’installe à Venise. Mais arrivé dans la cité des Doges, il doit faire face à la réalité du marché de l’art qui laisse peu de place à un

jeune étranger fraichement débarqué et sans appui.

De Crète en Italie – 1560 – 1576

Arrivé à Venise dans les premiers mois de l’année 1567, Greco y trouve une société cosmopolite dont les accents orientaux lui rappellent sa Crète natale. Surtout, il y découvre Titien, son modèle, dont il fréquente peut-être l’atelier, Tintoret, dont le style dynamique le stimule, Pâris Bordone, dont il admire les perspectives architecturées, et Jacopo Bassano dont il retiendra sa vie durant le clair-obscur. Il y apprend la grammaire de la Renaissance et le langage de la couleur chère à Venise. Face aux tenants de la ligne, menés par le Toscan Giorgio Vasari [cat. 19], il embrasse la cause des défenseurs du colorito

Ces premières années italiennes, entre 1567 et 1570 environ, lui permettent de transformer son écriture artistique. S’inspirant de gravures mais plus encore par l’observation et l’intuition directe de la peinture,

Ces premières années italiennes, entre 1567 et 1570 environ, lui permettent de transformer son écriture artistique. S’inspirant de gravures mais plus encore par l’observation et l’intuition directe de la peinture,

il abandonne l’art appliqué de l’icône pour adhérer aux ambitions de la Renaissance. Le Triptyque de Modène [cat. 03], pierre angulaire de son évolution, témoigne de cette conversion. Les deux compositions

qu’il consacre à l’Adoration des mages [musée Benaki – cat. 2, et Fondation Lázaro Galdiano – cat. 6] montrent le chemin rapidement parcouru et ouvrent la voie à ses premiers tableaux proprement vénitiens.

Ne parvenant à trouver sa place dans le marché très concurrentiel de la Sérénissime, Greco est contraint de tenter sa chance ailleurs, et rejoint Rome.

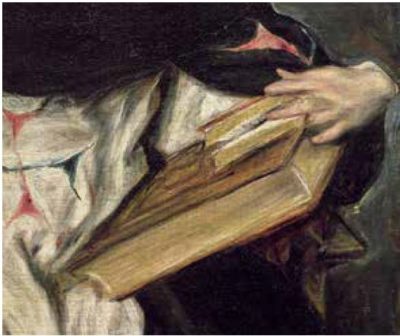

Penser grand, peindre petit

De Venise à Rome, Greco peint essentiellement des tableaux de petit format, sur bois. Intrinsèquement lié à l’art de l’icône, le bois reste longtemps pour lui un support de prédilection. Il y trouve un terrain idéal où parfaire son apprentissage et expérimenter des solutions nouvelles, comme pour l’iconographie de saint François [cat. 11, 12]. Quasi inconnu en Italie et ignorant la technique de la fresque, il n’a accès ni aux grandes commandes décoratives, ni aux tableaux d’autel. Le marché des tableautins de dévotion ou de cabinet lui est davantage ouvert.

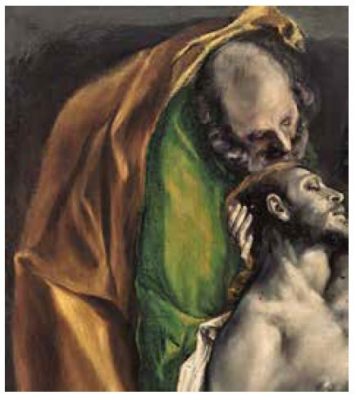

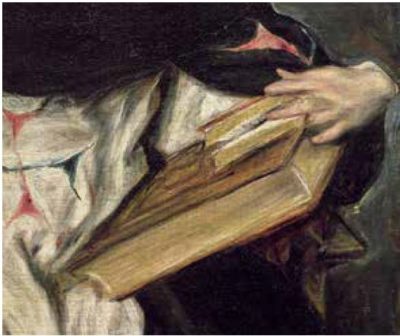

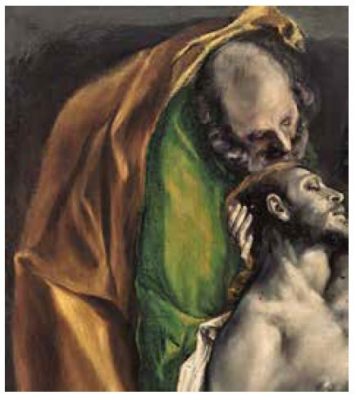

La Pietà [cat. 13] et La Mise au tombeau du Christ [cat. 14] sont caractéristiques de ces années romaines et de sa réponse critique à l’art de Michel-Ange, qu’il se plait à reformuler et à « corriger ». En 1572, son

La Pietà [cat. 13] et La Mise au tombeau du Christ [cat. 14] sont caractéristiques de ces années romaines et de sa réponse critique à l’art de Michel-Ange, qu’il se plait à reformuler et à « corriger ». En 1572, son

arrogance face à l’oeuvre du grand maître florentin lui aurait valu d’être chassé du palais Farnèse où il était hébergé.

Cette même année, son nom figure sur les registres de l’Académie de saint Luc, la corporation des peintres. Une erreur de lecture a longtemps fait croire qu’il y était inscrit en tant que peintre de miniatures.

Cette même année, son nom figure sur les registres de l’Académie de saint Luc, la corporation des peintres. Une erreur de lecture a longtemps fait croire qu’il y était inscrit en tant que peintre de miniatures.

Bien qu’il n’en soit rien, il manifeste un intérêt constant et un talent réel pour les petits formats et n’hésite pas à représenter saint Luc, patron des peintres, sous les traits d’un enlumineur [cat. 10].

Les portraits

Parmi les nombreuses facettes du talent de Greco, celle de portraitiste n’est pas la moindre. Dès sa période romaine (1570-1576), il semble jouir d’une solide réputation dans ce genre. Ainsi, dans sa lettre de recommandation au cardinal Farnèse, l’artiste miniaturiste Giulio Clovio mentionne un autoportrait de Greco qui suscite l’admiration de tous les peintres de Rome. Si ce tableau est aujourd’hui perdu, d’autres toiles témoignent de son succès dans le genre du portrait. Comme dans l’ensemble de sa production, il évolue d’un style fortement vénitien à une manière puissante et plus personnelle.

GRECO (Domínikos Theotokópoulos)

GRECO (Domínikos Theotokópoulos)

Portrait du cardinal Niño de Guevara

Vers 1600

Huile sur toile

171 × 108 cm

New York, The Metropolitan Museum of Art

Sa fréquentation des cercles humanistes du palais Farnèse lui permet en outre d’accéder à la société érudite de son temps. Sa vie durant, il y trouvera ses amis, ses soutiens et ses commanditaires. Comme une galerie d’illustres, ses portraits fixent les traits et l’intelligence des brillants personnages, profonds ou puissants, qui posent pour lui, à Rome d’abord, à Tolède ensuite.

Les premières grandes commandes

Tout comme Venise, Rome reste fermée à Greco. On a longtemps cherché dans son tempérament arrogant les raisons de ce nouvel échec. Il ne faut cependant pas sous-estimer les difficultés que pouvait alors rencontrer un peintre étranger. Sans appui, maitrisant imparfaitement la langue italienne et ignorant la technique de la fresque, il n’est pas aisé de se faire une place dans une ville aux mains de dynasties d’artistes bien installées.

L’Espagne serait donc son Eldorado. On dit que le roi Philippe II, grand admirateur de Titien, cherche des peintres pour décorer son gigantesque monastère de l’Escorial. Luis de Castilla, un ami espagnol rencontré à Rome, l’assure de son soutien auprès de son père, Diego, doyen des chanoines de la cathédrale de Tolède.

Alors que Madrid émerge à peine, Tolède est la cité la plus prospère de Castille. Greco croit à sa chance.

En 1577, il signe deux contrats avec Diego de Castilla : l’un pour L’Expolio de la sacristie de la cathédrale [cat. 15], l’autre pour le retable monumental et les deux autels latéraux de l’église du couvent de Santo

Domingo el Antiguo [cat 35, 36 et 37]. Greco a enfin l’occasion de montrer l’étendue de son talent.

ou le Songe de Philippe II

ou le Songe de Philippe II

Peu après, vers 1578-1579, il entreprend un tableau pour le roi, L’Adoration du nom de Jésus [cat. 18], véritable manifeste chrétien. C’est un succès. Le monarque lui passe une nouvelle commande pour une chapelle de l’Escorial dédiée au martyre de saint Maurice, mais cette fois, accusée de manquer de piété, l’oeuvre déplait fortement. Il n’y aura pas de troisième fois.

Greco et Tolède

Tolède rayonne dans toute l’Europe comme l’un des grands centres artistiques et culturels. Quand Greco s’y installe, il se trouve à son aise parmi une clientèle lettrée qui partage l’esprit humaniste découvert lors

de ses années italiennes. La vieille cité impériale devient dès lors le cadre – et presque le personnage secondaire – de nombre de ses compositions dont les arrière-plans laissent voir les monuments emblématiques : la cathédrale, l’Alcazar, le pont d’Alcántara… C’est notamment le cas du Saint Martin et le mendiant [cat. 32].

Le développement de la dévotion privée amène de nombreuses familles tolédanes à fonder des chapelles et des oratoires. La demande de tableaux s’accroît d’autant. Greco profite de ce contexte favorable et se dote bientôt d’un atelier pour pouvoir répondre aux commandes ordinaires tandis

Le développement de la dévotion privée amène de nombreuses familles tolédanes à fonder des chapelles et des oratoires. La demande de tableaux s’accroît d’autant. Greco profite de ce contexte favorable et se dote bientôt d’un atelier pour pouvoir répondre aux commandes ordinaires tandis

qu’il travaille lui-même aux marchés les plus importants. Parallèlement, il dépense beaucoup de temps et d’énergie en procès contre des mauvais payeurs, dont l’Eglise souvent, qui négocient à la baisse le prix

de ses oeuvres une fois livrées.

Variations sur le motif

Greco place la variation au coeur de son processus créatif. Faut-il y voir un héritage de sa formation byzantine fondée sur la répétition de prototypes ? Est-il inspiré par les pratiques observées dans les ateliers vénitiens ? Quoi qu’il en soit, son art semble s’animer de cette tension permanente entre invention et variation. Cette approche lui offre en effet l’occasion de retravailler une formule, de trouver des alternatives et, de variations en variations, de parvenir à des solutions inédites et affinées. St Pierre et St Paul

St Pierre et St Paul

D’une certaine façon, sa démarche originale devance le travail en série propre aux impressionnistes et à Cézanne. Elle conduit en tout cas Greco à former son propre alphabet artistique et à imposer ses canons à travers un

catalogue d’images et de types. Si elle témoigne d’une incroyable fertilité d’imagination, elle entraine aussi son art dans une logique autoréférentielle qui finit par former un monde clos, nourri de lui-même, souverain mais progressivement isolé.

Greco, architecte et sculpteur

L’intérêt de Greco pour l’architecture est manifeste dès ses débuts en Italie. Il admire Sebastiano Serlio (vers 1475-1564) et plus encore Andrea Palladio (1508-1580) qu’il a pu rencontrer. Sa bibliothèque inclut les Dix livres d’architecture de Vitruve [cat. 45], architecte et théoricien latin republié en 1556 par Daniele Barbaro.

Il annote son exemplaire de nombreux commentaires, vraisemblablement dans l’idée de rédiger lui-même un traité. Si Greco n’a conçu aucun monument que l’on puisse identifier, il conçut des architectures éphémères aujourd’hui disparues et, de façon certaine, les dessins des retables dont il reçoit la commande.

Il annote son exemplaire de nombreux commentaires, vraisemblablement dans l’idée de rédiger lui-même un traité. Si Greco n’a conçu aucun monument que l’on puisse identifier, il conçut des architectures éphémères aujourd’hui disparues et, de façon certaine, les dessins des retables dont il reçoit la commande.

Le tabernacle qu’il exécute pour l’hôpital de Tavera [cat. 40] est à ce titre un témoignage exceptionnel. Ce monument miniature abritait en outre un ensemble de sculptures dont le contrat de 1595 précise qu’il devait en être l’auteur. Seul Le Christ ressuscité nous est parvenu [cat. 39]. Il s’agit de l’un des très rares exemples – le seul qui soit véritablement incontestable – de l’activité de Greco en tant que sculpteur.

Le tabernacle qu’il exécute pour l’hôpital de Tavera [cat. 40] est à ce titre un témoignage exceptionnel. Ce monument miniature abritait en outre un ensemble de sculptures dont le contrat de 1595 précise qu’il devait en être l’auteur. Seul Le Christ ressuscité nous est parvenu [cat. 39]. Il s’agit de l’un des très rares exemples – le seul qui soit véritablement incontestable – de l’activité de Greco en tant que sculpteur.

Greco et le dessin

Greco place la peinture au-dessus de tous les autres arts. Dans le débat entre tenants de la ligne et tenants de la couleur, il prend clairement le parti de ces derniers. Rarement conservé, le dessin, qu’il pratique de façon marginale, est une simple modalité fonctionnelle dans son processus de création.

Seules sept feuilles peuvent aujourd’hui être attribuées à Greco avec un certain degré de certitude :

Seules sept feuilles peuvent aujourd’hui être attribuées à Greco avec un certain degré de certitude :

deux, de sa période italienne, sont des méditations d’après Michel-Ange [cat. 43, présentées au début de l’exposition] ; trois sont préparatoires au grand retable de Santo Domingo el Antiguo à Tolède [cat. 41,

42] ; deux enfin sont liées à l’importante commande passée pour le collège de Doña Maria de Aragón à Madrid [cat. 44].

Greco et L’atelier

En 1585, Greco installe sa famille et son atelier dans trois appartements qu’il loue au palais du marquis de Villena.

L’atelier lui permet de développer le versant commercial de sa production en multipliant les exemplaires d’une même composition, qu’il peut à l’occasion retoucher et même signer. Cette organisation rend

possible une activité soutenue dont le rythme s’intensifie significativement à partir des années 1600.

GRECO (Domínikos Theotokópoulos)

GRECO (Domínikos Theotokópoulos)

Portrait de Jorge Manuel Theotokópouli, fils de l’artiste 1603

Huile sur toile 74 × 51,5 cm

Séville, Museo de Bellas Artes de Sevilla

La tentation est grande d’attribuer une partie de ces oeuvres au propre fils de l’artiste, [cat. 72] mais les faits sont moins conciliants. Les documents laissent à penser que ce dernier aurait préféré devenir architecte ;

il le devient d’ailleurs à la mort de son père. À partir de 1603 cependant, il figure dans les contrats aux côtés de Greco. Sa présence sert notamment à garantir l’achèvement des commandes en cas de décès du maître. Cette précaution devait viser à rassurer les clients inquiets de la capacité de

Greco à honorer ses nombreux marchés.

Le Christ chassant les marchands du Temple – 1570-1614

Emblématique plus que toute autre, la série du Christ chassant les marchands du Temple permet, autour

d’un même thème et d’une même composition, de suivre Greco de ses premières années italiennes à ses dernières années tolédanes. Ce ne sont pas seulement le style, la technique, le format ou le support

qui varient de tableau en tableau, c’est l’artiste lui-même qui se ressource et se réinvente.

GRECO (Domínikos Theotokópoulos)

GRECO (Domínikos Theotokópoulos)

Le Christ chassant les marchands du Temple

Vers 1575 Huile sur toile 116,9 x 149,9 cm

Minneapolis, Minneapolis Institute of Art ; The William Hood Dunwoody Fund

Le sujet dut particulièrement le marquer. Peut-être s’identifie-t-il à ce Christ en colère qui purifie le Temple comme il entend purifier la peinture de ceux qui la trahissent, de ceux qui ne savent pas l’apprécier, ou

encore de ceux qui rechignent à rétribuer la création artistique à sa juste valeur? Quelles que soient ses motivations, cette composition l’accompagne tout au long de sa carrière. Elle emprunte tour à tour à l’architecture vénitienne et romaine comme à la sculpture antique et à Michel-Ange.

GRECO (Domínikos Theotokópoulos)

GRECO (Domínikos Theotokópoulos)

L’ouverture du cinquième sceau, dit aussi la vision de saint Jean

1610-1614 222,3 × 193 cm Huile sur toile

New York, The Metropolitan Museum of Art; Rogers Fund, 1956

Greco finit par s’y citer lui-même en reprenant dans la toile de l’église San Ginès à Madrid [cat. 53] le motif du retable qu’il exécute pour l’église d’Illescas. Comme un phénomène de persistance rétinienne, la figure effrayée, bras en l’air, réapparaît au fil des années : sur Le Triptyque de Modène [cat. 03], Le Songe de Philippe II [cat. 18] ou L’Adoration des bergers du musée national de Bucarest (1596-1600). À l’extrême fin de sa vie, elle devient le personnage principal de La Vision de saint Jean [cat. 76].

Derniers feux – 1600-1614

Quand Greco s’éteint en 1614, Caravage est mort depuis quatre ans déjà. Qui pourrait penser qu’une telle peinture fût encore possible si tard dans un siècle qu’on dirait bientôt « baroque » ? Cette anomalie

n’est due qu’à la résistance du pinceau de Greco et au fier isolement de Tolède, devenue sa citadelle.

Jeune garçon soufflant sur une braise (El Soplón)

Jeune garçon soufflant sur une braise (El Soplón)

Vers 1569-1570

Huile sur toile

60 × 50,8 cm

Madrid, collection Colomer

A bien des égards pourtant, ses clairs-obscurs, ses grands effets déclamatoires, sa touche libre et enlevée anticipent l’art de certains peintres du XVIIe siècle. Après un long temps d’oubli, ce sont les

impressionnistes et les avant-gardes qui sauront le redécouvrir et le comprendre au point d’en faire leur prophète, voire, plus intimement encore, leur camarade sur les bancs indisciplinés de la modernité.

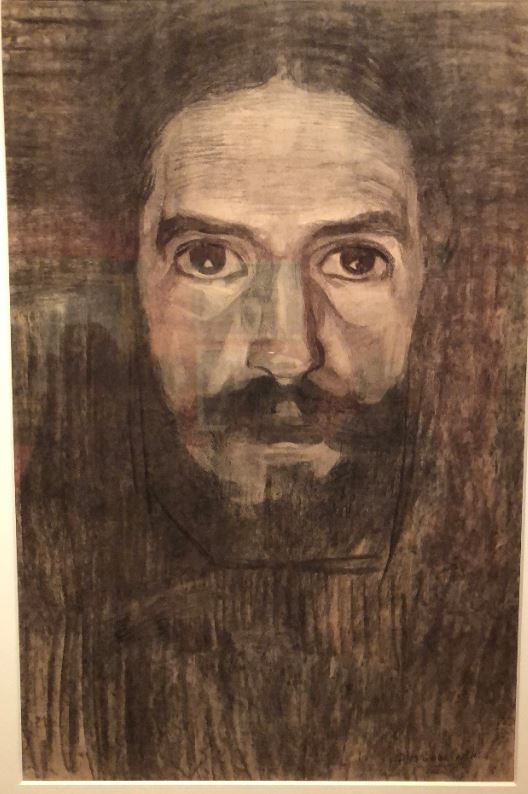

St Véronique

St Véronique

Tolède

« De l’inconnu, des noces qui s’y consomment et qui nous valent les chefsd’oeuvre, Greco tire la pourriture divine de ses couleurs, et son jaune et

son rouge qu’il est le seul à connaître. Il en use comme de la trompette des

anges. Le jaune et le rouge réveillent les morts qui gesticulent et déchirent

leur linceul […]. Les créatures de Greco, ne les verrait-on pas souvent

déshabillées par la foudre ? Elles restent nues sur place, immobilisées

dans l’attitude où elles furent surprises par la mort.

Et leurs linges s’envolent, se tordent, s’arrachent au loin, figurent les

nuages auxquels on ne peut pas ne plus revenir dès qu’on s’occupe

de Greco […]. Un jour nous verrons ce limon sculpté de la terre devenir

les Baigneurs de Cézanne, et de croisement en croisement, aboutir à

l’effrayante race d’hommes sauterelles, d’hommes chiens, d’ogres à tête

de bouquet de fleurs dont Salvador Dali peuple ses solitudes. »

Jean Cocteau, Le Greco, 1943

Ce que j’en retiens, c’est le jeu des mains, les regards levés vers le ciel, ou échangés, les paysages

Grand Palais

Galeries nationales

Galerie sud-est

Podcats France culture

Partager la publication "Le Greco"

À PROPOS DE JEAN LUC TARTARIN

À PROPOS DE JEAN LUC TARTARIN

A l’instar des grandes figures de l’art minimal, elle se prémunit de tout effet de fascination, vidant l’œuvre de sa part de mystère, lui préférant l’ombre d’un éblouissement dans le tout visible. Pourtant, elle reste attentive à ne jamais faire tout à fait sienne l’affirmation de la seule façade, qui a pu parfois enfermer le minimalisme dans une raideur hiératique, parfois presque tyrannique. Au contraire, suturant sur le travail de façade la ligne décorative jouissante, qui ramène l’œuvre à l’échelle du corps, elle s’inscrit sur le territoire de la désobéissance et de la fluidité du désir. L’enjeu décoratif se révèle alors dans toute sa charge transgressive et subversive, ouverte sur la réinvention illimitée de la danse des corps. Ce qui, par un joli retournement typiquement baroque, est la meilleure façon de rendre l’œuvre insaisissable, voire, inconsommable. »

A l’instar des grandes figures de l’art minimal, elle se prémunit de tout effet de fascination, vidant l’œuvre de sa part de mystère, lui préférant l’ombre d’un éblouissement dans le tout visible. Pourtant, elle reste attentive à ne jamais faire tout à fait sienne l’affirmation de la seule façade, qui a pu parfois enfermer le minimalisme dans une raideur hiératique, parfois presque tyrannique. Au contraire, suturant sur le travail de façade la ligne décorative jouissante, qui ramène l’œuvre à l’échelle du corps, elle s’inscrit sur le territoire de la désobéissance et de la fluidité du désir. L’enjeu décoratif se révèle alors dans toute sa charge transgressive et subversive, ouverte sur la réinvention illimitée de la danse des corps. Ce qui, par un joli retournement typiquement baroque, est la meilleure façon de rendre l’œuvre insaisissable, voire, inconsommable. »

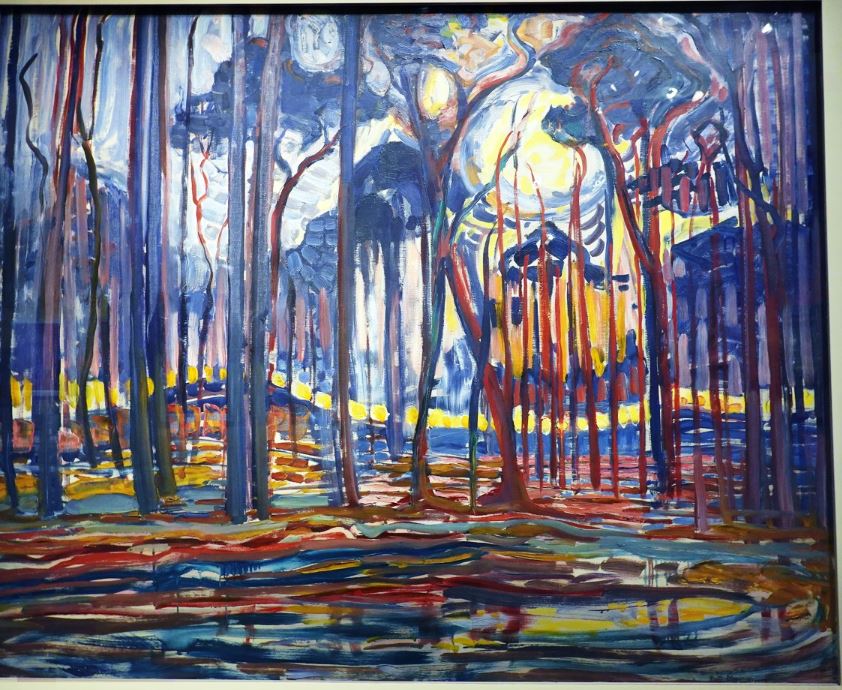

composition n°IV/6 , la première toile vue par Salomon Slijper 1914

composition n°IV/6 , la première toile vue par Salomon Slijper 1914

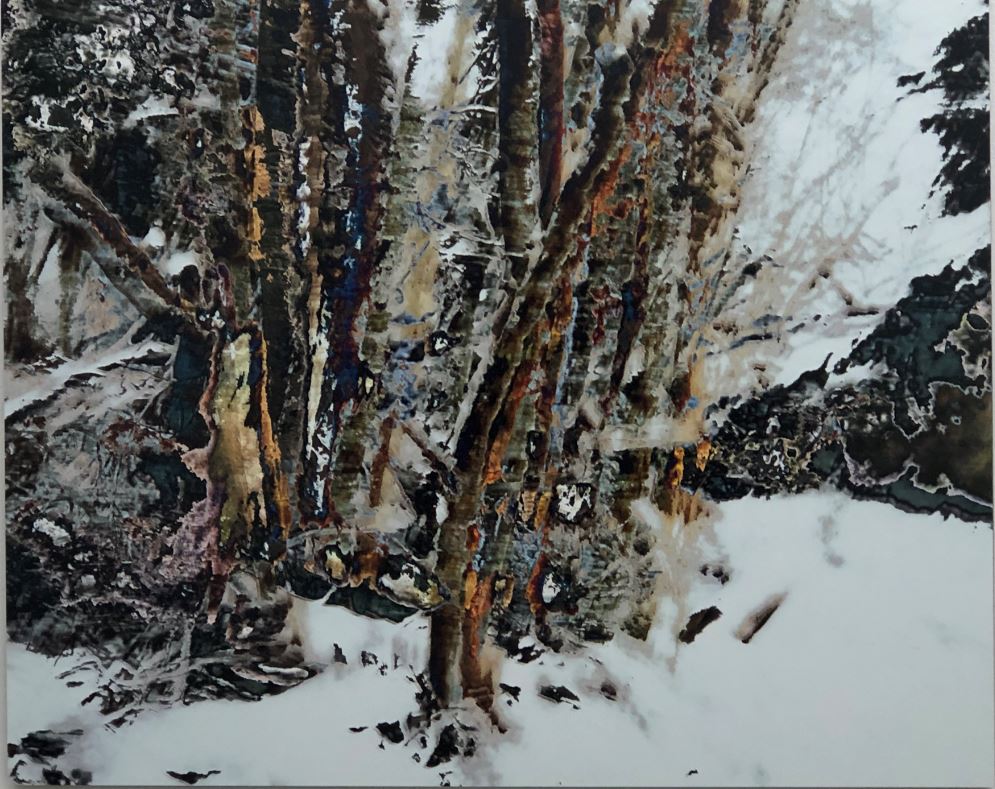

Mondrian en donne une interprétation libre érigeant la profusion de la lumière au rang de sujet, c’est le luminisme. Dans Bois près d’Oele ce sont les rayons perçant à travers les nuages qui embrasent le bois. Dans Dévotion, l’embrasement est lié au dessin en méandre : traduction de l’état d’esprit de la petite fille en prière et dans Moulin dans la clarté du soleil, il résulte d’une frappe frontale.

Mondrian en donne une interprétation libre érigeant la profusion de la lumière au rang de sujet, c’est le luminisme. Dans Bois près d’Oele ce sont les rayons perçant à travers les nuages qui embrasent le bois. Dans Dévotion, l’embrasement est lié au dessin en méandre : traduction de l’état d’esprit de la petite fille en prière et dans Moulin dans la clarté du soleil, il résulte d’une frappe frontale.  À travers ces différents procédés, Mondrian exalte la couleur et son rayonnement – un principe ayant pour objectif de rendre visible le spirituel dans l’art. Pour Mondrian, la notion de « rayonnement » s’impose dès lors comme le critère propre à définir la beauté d’une toile, qu’elle soit figurative ou abstraite…

À travers ces différents procédés, Mondrian exalte la couleur et son rayonnement – un principe ayant pour objectif de rendre visible le spirituel dans l’art. Pour Mondrian, la notion de « rayonnement » s’impose dès lors comme le critère propre à définir la beauté d’une toile, qu’elle soit figurative ou abstraite… Les couleurs – toujours vives, contrastées et posées en aplat – tracent à présent des formes angulaires qui animent l’arrière plan de ses tableaux. En 1911, il est enfin confronté aux toiles de Braque et Picasso à Amsterdam d’abord puis à Paris où Mondrian séjourne pour la première fois. À 40 ans il aborde un tournant majeur. C’est le début de l’abstraction. À l’exemple des français, il adopte leur palette d’ocres gris et renonce un temps aux couleurs éclatantes. Les formes se fragmentent et se géométrisent. Toutefois, Mondrian s’inspire toujours du réel et ses motifs restent identifiables. Ainsi, l’arbre s’impose – aux côtés de rares figures et de paysages – comme son motif de prédilection.

Les couleurs – toujours vives, contrastées et posées en aplat – tracent à présent des formes angulaires qui animent l’arrière plan de ses tableaux. En 1911, il est enfin confronté aux toiles de Braque et Picasso à Amsterdam d’abord puis à Paris où Mondrian séjourne pour la première fois. À 40 ans il aborde un tournant majeur. C’est le début de l’abstraction. À l’exemple des français, il adopte leur palette d’ocres gris et renonce un temps aux couleurs éclatantes. Les formes se fragmentent et se géométrisent. Toutefois, Mondrian s’inspire toujours du réel et ses motifs restent identifiables. Ainsi, l’arbre s’impose – aux côtés de rares figures et de paysages – comme son motif de prédilection. Moulin de Blaricum

Moulin de Blaricum

– tel Slijper – proposent à une clientèle d’amateurs férue de tradition. C’est le cas par exemple de cette suite de Chrysanthèmes, invendue à une loterie organisée pendant la Première Guerre mondiale et rentrée après coup dans la collection de Slijper. Outre ces œuvres destinées au marché, Mondrian – à la manière d’un musicien qui commence sa journée en faisant ses gammes – peindra chaque matin des aquarelles florales. Rose dans un verre et Deux roses appartiennent à cet ensemble et illustrent, si besoin est, le rôle clé de la figuration dans l’œuvre de Mondrian que l’on ne saurait résumer à une stricte évolution allant du gris à la couleur et de la figuration à l’abstraction.

– tel Slijper – proposent à une clientèle d’amateurs férue de tradition. C’est le cas par exemple de cette suite de Chrysanthèmes, invendue à une loterie organisée pendant la Première Guerre mondiale et rentrée après coup dans la collection de Slijper. Outre ces œuvres destinées au marché, Mondrian – à la manière d’un musicien qui commence sa journée en faisant ses gammes – peindra chaque matin des aquarelles florales. Rose dans un verre et Deux roses appartiennent à cet ensemble et illustrent, si besoin est, le rôle clé de la figuration dans l’œuvre de Mondrian que l’on ne saurait résumer à une stricte évolution allant du gris à la couleur et de la figuration à l’abstraction.

Par nécessité, ils ont concilié leur pratique artistique avec une profession souvent modeste : cantonnier, employé de maison, lutteur de foire, imprimeur ou fonctionnaire des postes. S’ils ne se connaissent pas, certains exposent aux Salons, d’autres sont vus et soutenus par des amateurs influents. On trouve parmi ces derniers André Breton, Pablo Picasso, Vassily Kandinsky, Le Corbusier, Henri-Pierre Roché, Maximilien Gauthier, Wilhelm Uhde, Jeanne Bucher, Anatole Jakovsky et Dina Vierny, fondatrice du Musée Maillol.

Par nécessité, ils ont concilié leur pratique artistique avec une profession souvent modeste : cantonnier, employé de maison, lutteur de foire, imprimeur ou fonctionnaire des postes. S’ils ne se connaissent pas, certains exposent aux Salons, d’autres sont vus et soutenus par des amateurs influents. On trouve parmi ces derniers André Breton, Pablo Picasso, Vassily Kandinsky, Le Corbusier, Henri-Pierre Roché, Maximilien Gauthier, Wilhelm Uhde, Jeanne Bucher, Anatole Jakovsky et Dina Vierny, fondatrice du Musée Maillol.

Comme les peintres primitifs de la pré-Renaissance, ils inscrivent leurs figures dans des espaces à plusieurs plans sans appliquer strictement les règles de la perspective. Et à rebours des avant-gardes, ils perpétuent une certaine tradition picturale, parfois renouvelée avec humour, en se consacrant essentiellement à la peinture de genre : natures mortes, scènes domestiques, paysages et portraits de leurs proches.

Comme les peintres primitifs de la pré-Renaissance, ils inscrivent leurs figures dans des espaces à plusieurs plans sans appliquer strictement les règles de la perspective. Et à rebours des avant-gardes, ils perpétuent une certaine tradition picturale, parfois renouvelée avec humour, en se consacrant essentiellement à la peinture de genre : natures mortes, scènes domestiques, paysages et portraits de leurs proches.

Yan Pei-Ming découvre le travail du peintre français dans un livre de propagande en noir et blanc lors de ses premières années d’études en Chine. Installé en France depuis 1980, il redécouvre alors la diversité de l’œuvre de l’artiste pour laquelle il nourrit une fascination accrue. De fait, dans ce corps-à-corps présenté dans la galerie des grands formats du Petit Palais, la matérialité des peintures de Yan Pei-Ming et de Courbet se parlent et se répondent. L’épaisseur de la touche de Gustave Courbet trouve son écho dans le caractère gestuel de la technique de Yan Pei-Ming, qui favorise le ressenti plutôt que la visualisation.

Yan Pei-Ming découvre le travail du peintre français dans un livre de propagande en noir et blanc lors de ses premières années d’études en Chine. Installé en France depuis 1980, il redécouvre alors la diversité de l’œuvre de l’artiste pour laquelle il nourrit une fascination accrue. De fait, dans ce corps-à-corps présenté dans la galerie des grands formats du Petit Palais, la matérialité des peintures de Yan Pei-Ming et de Courbet se parlent et se répondent. L’épaisseur de la touche de Gustave Courbet trouve son écho dans le caractère gestuel de la technique de Yan Pei-Ming, qui favorise le ressenti plutôt que la visualisation. Ensuite, par le choix des sujets

Ensuite, par le choix des sujets On retrouve chez Yan Pei-Ming une démarche similaire, où le souvenir et l’intime tiennent une place cruciale, tel L’Oncle aveugle, (2019). Les œuvres exposées possèdent une charge émotionnelle forte dans la mise en lumière de l’histoire personnelle de chacun.

On retrouve chez Yan Pei-Ming une démarche similaire, où le souvenir et l’intime tiennent une place cruciale, tel L’Oncle aveugle, (2019). Les œuvres exposées possèdent une charge émotionnelle forte dans la mise en lumière de l’histoire personnelle de chacun. L’artiste à 58 ans, Yan Pei-Ming, (2019) est une véritable mise en abîme de la place de l’artiste face à Courbet qu’il considère comme un peintre révolutionnaire dans sa manière d’appréhender le sujet. En parallèle à cet autoportrait, il lui rend hommage en reproduisant un portrait tiré du dernier cliché connu de celui-ci, avant sa mort à 58 ans.

L’artiste à 58 ans, Yan Pei-Ming, (2019) est une véritable mise en abîme de la place de l’artiste face à Courbet qu’il considère comme un peintre révolutionnaire dans sa manière d’appréhender le sujet. En parallèle à cet autoportrait, il lui rend hommage en reproduisant un portrait tiré du dernier cliché connu de celui-ci, avant sa mort à 58 ans. Artiste contemporain reconnu pour sa palette monochromatique et sa touche vigoureuse, Yan Pei-Ming vit et travaille aujourd’hui à Dijon.

Artiste contemporain reconnu pour sa palette monochromatique et sa touche vigoureuse, Yan Pei-Ming vit et travaille aujourd’hui à Dijon.

Le design à l’honneur

Le design à l’honneur Depuis plusieurs sessions, l’art urbain a fait son entrée sur la foire et a su trouver son public. Cette année encore, des galeries viennent ou reviennent avec des propositions diverses mettant en valeur les artistes de street art.

Depuis plusieurs sessions, l’art urbain a fait son entrée sur la foire et a su trouver son public. Cette année encore, des galeries viennent ou reviennent avec des propositions diverses mettant en valeur les artistes de street art. Le Prix Art de la ville de Strasbourg 2019 remis au duo d’artistes

Le Prix Art de la ville de Strasbourg 2019 remis au duo d’artistes Le Prix Art de la ville de Strasbourg, créé en 2016, évoluait cette année afin de soutenir, au delà de l’artiste lauréat, la galerie qui le représente. Doté de 2 000 €, ce prix, qui se veut un soutien à la jeune création et au travail des galeristes, est décerné conjointement à un jeune artiste et son galeriste en faveur d’un projet conjoint ultérieur (production d’une œuvre, communication ou édition).

Le Prix Art de la ville de Strasbourg, créé en 2016, évoluait cette année afin de soutenir, au delà de l’artiste lauréat, la galerie qui le représente. Doté de 2 000 €, ce prix, qui se veut un soutien à la jeune création et au travail des galeristes, est décerné conjointement à un jeune artiste et son galeriste en faveur d’un projet conjoint ultérieur (production d’une œuvre, communication ou édition). Les NomiNés 2019 Prix Art de LA viLLe de strAsbourg

Les NomiNés 2019 Prix Art de LA viLLe de strAsbourg

La scène artistique qu’il découvre en Italie lorsqu’il s’y installe vers 1567 est partagée entre Titien dont le pinceau règne dans la cité des Doges, et Michel-Ange (mort en 1564) dont l’art domine toujours Rome

La scène artistique qu’il découvre en Italie lorsqu’il s’y installe vers 1567 est partagée entre Titien dont le pinceau règne dans la cité des Doges, et Michel-Ange (mort en 1564) dont l’art domine toujours Rome Les quelques 75 oeuvres rassemblées dans cette exposition entendent rendre hommage au génie inclassable et sauvage que fut Greco. Avec ses cimaises blanches et simples, la scénographie veut laisser

Les quelques 75 oeuvres rassemblées dans cette exposition entendent rendre hommage au génie inclassable et sauvage que fut Greco. Avec ses cimaises blanches et simples, la scénographie veut laisser GRECO (Domínikos Theotokópoulos)

GRECO (Domínikos Theotokópoulos) Ces premières années italiennes, entre 1567 et 1570 environ, lui permettent de transformer son écriture artistique. S’inspirant de gravures mais plus encore par l’observation et l’intuition directe de la peinture,

Ces premières années italiennes, entre 1567 et 1570 environ, lui permettent de transformer son écriture artistique. S’inspirant de gravures mais plus encore par l’observation et l’intuition directe de la peinture, La Pietà [cat. 13] et La Mise au tombeau du Christ [cat. 14] sont caractéristiques de ces années romaines et de sa réponse critique à l’art de Michel-Ange, qu’il se plait à reformuler et à « corriger ». En 1572, son

La Pietà [cat. 13] et La Mise au tombeau du Christ [cat. 14] sont caractéristiques de ces années romaines et de sa réponse critique à l’art de Michel-Ange, qu’il se plait à reformuler et à « corriger ». En 1572, son Cette même année, son nom figure sur les registres de l’Académie de saint Luc, la corporation des peintres. Une erreur de lecture a longtemps fait croire qu’il y était inscrit en tant que peintre de miniatures.

Cette même année, son nom figure sur les registres de l’Académie de saint Luc, la corporation des peintres. Une erreur de lecture a longtemps fait croire qu’il y était inscrit en tant que peintre de miniatures. GRECO (Domínikos Theotokópoulos)

GRECO (Domínikos Theotokópoulos) ou le Songe de Philippe II

ou le Songe de Philippe II Le développement de la dévotion privée amène de nombreuses familles tolédanes à fonder des chapelles et des oratoires. La demande de tableaux s’accroît d’autant. Greco profite de ce contexte favorable et se dote bientôt d’un atelier pour pouvoir répondre aux commandes ordinaires tandis

Le développement de la dévotion privée amène de nombreuses familles tolédanes à fonder des chapelles et des oratoires. La demande de tableaux s’accroît d’autant. Greco profite de ce contexte favorable et se dote bientôt d’un atelier pour pouvoir répondre aux commandes ordinaires tandis St Pierre et St Paul

St Pierre et St Paul Il annote son exemplaire de nombreux commentaires, vraisemblablement dans l’idée de rédiger lui-même un traité. Si Greco n’a conçu aucun monument que l’on puisse identifier, il conçut des architectures éphémères aujourd’hui disparues et, de façon certaine, les dessins des retables dont il reçoit la commande.

Il annote son exemplaire de nombreux commentaires, vraisemblablement dans l’idée de rédiger lui-même un traité. Si Greco n’a conçu aucun monument que l’on puisse identifier, il conçut des architectures éphémères aujourd’hui disparues et, de façon certaine, les dessins des retables dont il reçoit la commande. Le tabernacle qu’il exécute pour l’hôpital de Tavera [cat. 40] est à ce titre un témoignage exceptionnel. Ce monument miniature abritait en outre un ensemble de sculptures dont le contrat de 1595 précise qu’il devait en être l’auteur. Seul Le Christ ressuscité nous est parvenu [cat. 39]. Il s’agit de l’un des très rares exemples – le seul qui soit véritablement incontestable – de l’activité de Greco en tant que sculpteur.

Le tabernacle qu’il exécute pour l’hôpital de Tavera [cat. 40] est à ce titre un témoignage exceptionnel. Ce monument miniature abritait en outre un ensemble de sculptures dont le contrat de 1595 précise qu’il devait en être l’auteur. Seul Le Christ ressuscité nous est parvenu [cat. 39]. Il s’agit de l’un des très rares exemples – le seul qui soit véritablement incontestable – de l’activité de Greco en tant que sculpteur. Seules sept feuilles peuvent aujourd’hui être attribuées à Greco avec un certain degré de certitude :

Seules sept feuilles peuvent aujourd’hui être attribuées à Greco avec un certain degré de certitude : GRECO (Domínikos Theotokópoulos)

GRECO (Domínikos Theotokópoulos) GRECO (Domínikos Theotokópoulos)

GRECO (Domínikos Theotokópoulos) GRECO (Domínikos Theotokópoulos)

GRECO (Domínikos Theotokópoulos) Jeune garçon soufflant sur une braise (El Soplón)

Jeune garçon soufflant sur une braise (El Soplón) St Véronique

St Véronique

Plutôt que de l’affilier à la caricature qui cherche à blesser, voire humilier, il faut le rattacher à une lignée très française du réalisme expressif, brusque, drôle, direct (dirait Yvette Guilbert) dont sa correspondance égrène les noms : Ingres, Manet, Degas. Comme eux, par ailleurs, Lautrec fait de la photographie son alliée. Plus qu’aucun autre artiste du XIXe siècle, il s’associa aux photographes, amateurs ou professionnels, fut conscient de leur pouvoir, servit leur promotion, s’appropria leurs effets dans la recherche du mouvement. L’archive photographique de Lautrec rejoint, du reste, les pratiques du jeu aristocratique sur les apparences et les identités qu’on échange à plaisir, moyen de dire que la vie et la peinture n’ont pas à se plier aux limites ordinaires, ni à celles de l’avant-garde.

Plutôt que de l’affilier à la caricature qui cherche à blesser, voire humilier, il faut le rattacher à une lignée très française du réalisme expressif, brusque, drôle, direct (dirait Yvette Guilbert) dont sa correspondance égrène les noms : Ingres, Manet, Degas. Comme eux, par ailleurs, Lautrec fait de la photographie son alliée. Plus qu’aucun autre artiste du XIXe siècle, il s’associa aux photographes, amateurs ou professionnels, fut conscient de leur pouvoir, servit leur promotion, s’appropria leurs effets dans la recherche du mouvement. L’archive photographique de Lautrec rejoint, du reste, les pratiques du jeu aristocratique sur les apparences et les identités qu’on échange à plaisir, moyen de dire que la vie et la peinture n’ont pas à se plier aux limites ordinaires, ni à celles de l’avant-garde. Depuis 1992, date de la dernière rétrospective française de l’artiste, maintes expositions ont exploré les attaches de l’oeuvre de Toulouse-Lautrec avec la « culture de Montmartre » dont il serait, à la fois, le chroniqueur et le contempteur. Cette approche sociologique, heureuse par ce qu’elle nous dit des attentes et inquiétudes de l’époque, a réduit la portée d’un artiste que ses origines, ses opinions et son esthétique ouverte préservèrent de toute tentation inquisitrice.

Depuis 1992, date de la dernière rétrospective française de l’artiste, maintes expositions ont exploré les attaches de l’oeuvre de Toulouse-Lautrec avec la « culture de Montmartre » dont il serait, à la fois, le chroniqueur et le contempteur. Cette approche sociologique, heureuse par ce qu’elle nous dit des attentes et inquiétudes de l’époque, a réduit la portée d’un artiste que ses origines, ses opinions et son esthétique ouverte préservèrent de toute tentation inquisitrice. Lautrec ne s’est jamais érigé en accusateur des vices urbains et des nantis impurs. Par sa naissance, sa formation et ses choix de vie, il s’est plutôt voulu l’interprète pugnace et cocasse, terriblement humain au sens de Daumier et Baudelaire, d’une liberté qu’il s’agit de mieux faire comprendre au public d’aujourd’hui. A force de privilégier le poids du contexte ou le folklore du Moulin Rouge, on a perdu de vue l’ambition esthétique, poétique dont Lautrec a investi ce qu’il apprit, tour à tour, auprès de Princeteau, Bonnat et Cormon.

Lautrec ne s’est jamais érigé en accusateur des vices urbains et des nantis impurs. Par sa naissance, sa formation et ses choix de vie, il s’est plutôt voulu l’interprète pugnace et cocasse, terriblement humain au sens de Daumier et Baudelaire, d’une liberté qu’il s’agit de mieux faire comprendre au public d’aujourd’hui. A force de privilégier le poids du contexte ou le folklore du Moulin Rouge, on a perdu de vue l’ambition esthétique, poétique dont Lautrec a investi ce qu’il apprit, tour à tour, auprès de Princeteau, Bonnat et Cormon. Toulouse lautrec avec son cousin Tapié de Céleyran

Toulouse lautrec avec son cousin Tapié de Céleyran L’une d’entre elles est la composante narrative dont Lautrec se départit beaucoup moins qu’on pourrait le croire. Elle est particulièrement active aux approches de la mort, vers 1900, quand sa vocation de peintre d’histoire prend une tournure désespérée. L’autre dimension de l’oeuvre qu’il convient de rattacher à son apprentissage, c’est le désir de représenter le temps, et bientôt d’en déployer la durée plus que d’en figer l’élan. Encouragé par sa passion photographique et l’adoubement de Degas, électrisé par le monde des danseuses et des inventons modernes, Lautrec n’aura cessé de reformuler l’espace-temps de l’image.

L’une d’entre elles est la composante narrative dont Lautrec se départit beaucoup moins qu’on pourrait le croire. Elle est particulièrement active aux approches de la mort, vers 1900, quand sa vocation de peintre d’histoire prend une tournure désespérée. L’autre dimension de l’oeuvre qu’il convient de rattacher à son apprentissage, c’est le désir de représenter le temps, et bientôt d’en déployer la durée plus que d’en figer l’élan. Encouragé par sa passion photographique et l’adoubement de Degas, électrisé par le monde des danseuses et des inventons modernes, Lautrec n’aura cessé de reformuler l’espace-temps de l’image. Dès que l’oeuvre bascule dans la synthèse saisissante des années 1890, ouverte par l’affiche révolutionnaire du Moulin Rouge, Lautrec développe une stratégie entre Paris, Bruxelles et Londres, que l’exposition souligne en distinguant la face publique de son oeuvre du versant plus secret. Lautrec renonce au Salon officiel, non à l’espace public, ni au grand format. Preuve qu’il cherchait bien, comme Courbet et Manet avant lui, une relève de la peinture d’histoire par l’exploration de la société moderne en ces multiples visages, au mépris souvent des bienséances. Qu’il ait joui du spectacle de Montmartre, qu’il ait célébré l’aristocratie du plaisir et des prêtresses du vice à la façon de Baudelaire, est indéniable.

Dès que l’oeuvre bascule dans la synthèse saisissante des années 1890, ouverte par l’affiche révolutionnaire du Moulin Rouge, Lautrec développe une stratégie entre Paris, Bruxelles et Londres, que l’exposition souligne en distinguant la face publique de son oeuvre du versant plus secret. Lautrec renonce au Salon officiel, non à l’espace public, ni au grand format. Preuve qu’il cherchait bien, comme Courbet et Manet avant lui, une relève de la peinture d’histoire par l’exploration de la société moderne en ces multiples visages, au mépris souvent des bienséances. Qu’il ait joui du spectacle de Montmartre, qu’il ait célébré l’aristocratie du plaisir et des prêtresses du vice à la façon de Baudelaire, est indéniable. La maison close lui offre même un espace où les femmes jouissent d’une indépendance et d’une autorité uniques, si paradoxales soient-elles. Viveur insatiable, Lautrec perfectionne vite les moyens de communiquer l’électricité du cancan, l’éclat dur des éclairages modernes et la fièvre d’une clientèle livrée aux excès. Le mouvement, que rien ne bride, se décompose devant nos yeux, aboutissant aux affiches les plus dynamogènes, comme aux estampes de Loïe Fuller et aux panneaux de La Goulue, également cinématographiques.

La maison close lui offre même un espace où les femmes jouissent d’une indépendance et d’une autorité uniques, si paradoxales soient-elles. Viveur insatiable, Lautrec perfectionne vite les moyens de communiquer l’électricité du cancan, l’éclat dur des éclairages modernes et la fièvre d’une clientèle livrée aux excès. Le mouvement, que rien ne bride, se décompose devant nos yeux, aboutissant aux affiches les plus dynamogènes, comme aux estampes de Loïe Fuller et aux panneaux de La Goulue, également cinématographiques. Il y a là une folie de la vitesse et une capacité pré-futuriste qui réunit le galop du cheval, les chahuteuses des cabarets, la fièvre vélocipédique à l’automobile. Or, même la magie des machines ne parvient pas à déshumaniser sa peinture et ses estampes, toujours incarnées.A l’instar de ses écrivains d’élection, qui furent souvent les familiers de la Revue Blanche, Lautrec est parvenu à concilier la fragmentation subjective de l’image et la volonté de hisser la vie moderne vers de nouveaux mythes. Liant peinture, littérature et nouveaux médiums, l’exposition trouve son chemin, au plus près de cet accoucheur involontaire du XXe siècle.

Il y a là une folie de la vitesse et une capacité pré-futuriste qui réunit le galop du cheval, les chahuteuses des cabarets, la fièvre vélocipédique à l’automobile. Or, même la magie des machines ne parvient pas à déshumaniser sa peinture et ses estampes, toujours incarnées.A l’instar de ses écrivains d’élection, qui furent souvent les familiers de la Revue Blanche, Lautrec est parvenu à concilier la fragmentation subjective de l’image et la volonté de hisser la vie moderne vers de nouveaux mythes. Liant peinture, littérature et nouveaux médiums, l’exposition trouve son chemin, au plus près de cet accoucheur involontaire du XXe siècle.

Henri de Toulouse-Lautrec

Henri de Toulouse-Lautrec