Jusqu’au 10 juillet 2022 au Musée du Luxembourg

commissariat général : Camille Morineau, Conservatrice du Patrimoine et directrice d’AWARE : Archives of WOmen Artists, Research and Exhibitions

commissaire associée : Lucia Pesapane, historienne de l’art

scénographie, mise en lumière : Atelier Jodar et Fabrique.66

audiovisuel : département production et diffusion numérique de la Rmn – Grand Palais

Historique

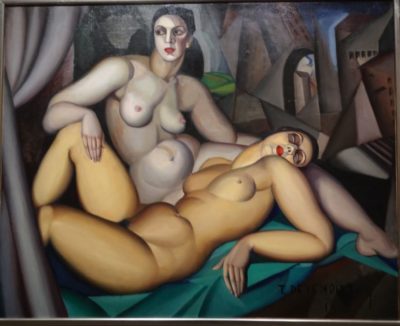

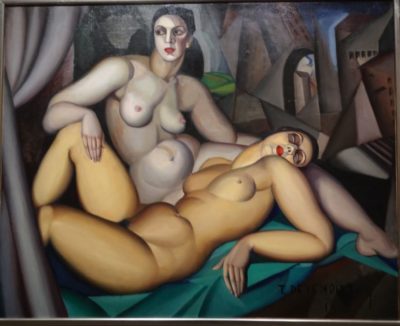

Tamara de Lempicka

Tamara de Lempicka

Très longtemps marginalisées et discriminées tant dans leur formation que dans leur accès aux galeries, aux collectionneurs et aux musées, les artistes femmes de la première moitié du XXeme siècle ont néanmoins occupé un rôle primordial dans le développement des grands mouvements artistiques de la modernité sans pour autant être reconnues de leur vivant en tant que telles. Ce n’est que récemment que leur rôle dans les avant-gardes est exploré : de fait il est à prévoir que lorsque le rôle de ces femmes sera reconnu à leur juste valeur, ces mouvements seront profondément changés.

Cette exposition nous invite à les réinscrire dans cette histoire de l’art en transformation : du fauvisme à l’abstraction, en passant par le cubisme, Dada

Cette exposition nous invite à les réinscrire dans cette histoire de l’art en transformation : du fauvisme à l’abstraction, en passant par le cubisme, Dada

et le Surréalisme notamment, mais aussi dans le monde de l’architecture, la danse, le design, la littérature et la mode, tout comme pour les découvertes scientifiques. Leurs explorations plastiques et conceptuelles témoignent d’audace et de courage face aux conventions établies cantonnant les femmes à certains métiers et stéréotypes. Elles expriment de multiples manières la volonté de redéfinir le rôle des femmes dans le monde moderne.

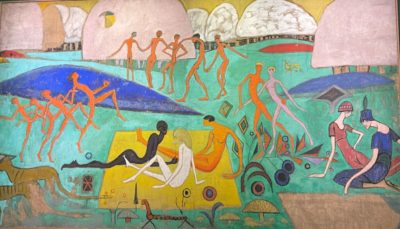

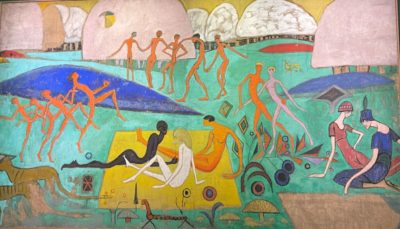

Amrita Sher Gil

Les nombreux bouleversements du début du XXeme siècle voient s’affirmer certaines grandes figures d’artistes femmes. Elles se multiplient après la révolution russe et la Première Guerre mondiale qui accélèrent la remise en cause du modèle patriarcal pour des raisons pratiques, politiques et sociologiques.

Les femmes gagnent en pouvoir et visibilité et les artistes vont donner à ces pionnières le visage qui leur correspond.

Pionnières, les années 20

Un siècle après, il est temps de se remémorer ce moment exceptionnel de l’histoire des artistes femmes. Les années 1920 sont une période de bouillonnement et d’effervescence culturelle, d’où sera tiré le qualificatif

d’années folles. Synonymes de fêtes, d’exubérance, de forte croissance économique, cette époque est aussi le moment du questionnement de ce que l’on appelle aujourd’hui les «rôles de genre», et de l’invention ainsi que de l’expérience vécue d’un «troisième genre». Un siècle avant la popularisation du mot «queer», la possibilité de réaliser une transition ou d’être entre deux genres, les artistes des années 20 avaient déjà donné forme à cette révolution

de l’identité.

Les femmes sur tous les fronts

La crise économique, la montée des totalitarismes, puis la Seconde Guerre mondiale vont à la fois restreindre la visibilité des femmes, et faire oublier ce moment extraordinaire des années 20 où elles avaient eu la parole. L’euphorie avant la tempête se joue surtout dans quelques capitales où Paris tient un rôle central, et plus précisément les quartiers latin, de Montparnasse et de Montmartre.

L’exposition

Marie Laurencin portrait de Gabrielle Chanel

Marie Laurencin portrait de Gabrielle Chanel

L’exposition Pionnières. Artistes dans le Paris des Années folles présente 45 artistes travaillant aussi bien la peinture, la sculpture, le cinéma, que des techniques/catégories d’objets nouvelles (tableaux textiles, poupées et marionnettes). Des artistes connues comme Suzanne Valadon, Tamara de Lempicka, Marie Laurencin côtoient des figures oubliées comme Mela Muter, Anton Prinner, Gerda Wegener. Ces femmes viennent du monde entier, y compris d’autres continents où certaines exporteront ensuite l’idée de modernité : comme Tarsila Do Amaral au Brésil, Amrita Sher Gil en Inde,

ou Pan Yuliang en Chine.

Les nouvelles Eves

Après les “femmes nouvelles” du XIXeme siècle liées à la photographie,

ces « nouvelles Eves », sont les premières à avoir la possibilité d’être reconnue comme des artistes, de posséder un atelier, une galerie ou une maison d’édition, de diriger des ateliers dans des écoles d’art, de représenter des corps nus, qu’ils soient masculins ou féminins, et d’interroger ces catégories de genre. Les premières femmes à avoir la possibilité de vivre leur sexualité, quelle qu’elle soit, de choisir leur époux, de se marier ou pas et de s’habiller comme

elles l’entendent. Leur vie et leur corps, dont elles sont les premières à revendiquer l’entière propriété, sont les outils de leur art, de leur travail, qu’elles réinventent dans tous les matériaux, sur tous les supports.

L’interdisciplinarité et la performativité de leur création a influencé et continue d’influencer des générations entières d’artistes.

Organisation spatiale en neuf chapitres

Tamara de Lampicka – les 2 amies

Tamara de Lampicka – les 2 amies

L’exposition se veut aussi foisonnante que ces années 1920, convoque artistes et femmes de l’art, amazones, mères, androgynes à leurs heures et révolutionnaires presque toujours, qu’elle rassemble dans neuf chapitres thématiques. Dans certaines salles/chapitres une sélection d’extraits de films, chansons, partitions, romans, revues évoquent les grands personnages féminins dans les domaines du sport, de la science, de la littérature, de la mode.

En introduction, « Les femmes sur tous les fronts » examine comment la guerre a promu les femmes engagées volontaires comme infirmières au front, mais aussi remplaçant les hommes décimés par une guerre meurtrière partout où leur présence était nécessaire.

Paris, c’est la ville des Académies privées où les femmes sont bienvenues ; la ville des librairies d’avant-garde, des cafés où les artistes croisent les poètes et romanciers dont les livres sont traduits et diffusés dans des librairies uniques au monde, où le cinéma expérimental s’invente…. Tous ces

lieux sont tenus ou remplis, par des femmes ; elles sont dans toutes les avant -gardes et toutes les formes d’abstraction.

Comment les avant-gardes se conjuguent au féminin.

Pour ces femmes libérées et autonomes, Vivre de son art est un impératif essentiel : elles développent des ponts entre l’art et les arts appliqués, la peinture et la mode, inventent des espaces intérieurs et des architectures ou même des décors de théâtre, et enfin inventent de nouvelles typologies d’objet comme des poupées/portraits, des marionnettes/sculptures, des tableaux en textile. Sonia Delaunay aura sa boutique ainsi que Sarah Lipska

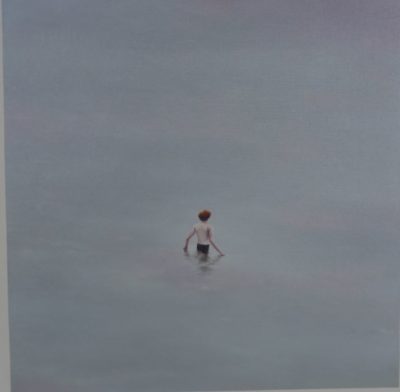

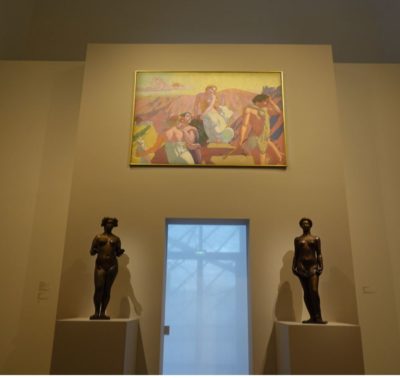

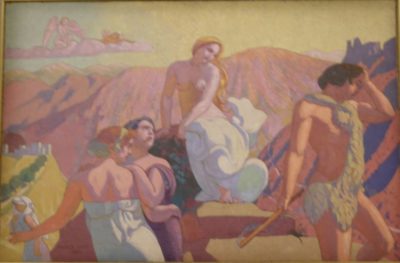

Juliette Roche – huile sur toile

Juliette Roche – huile sur toile

Non contentes de réinventer le métier d’artiste, elles se saisissent du temps de loisir et représentent le corps musclé, sous le soleil, voire sportif, transformant le sport masculin en un équivalant féminin à la fois élégant,

ambitieux et décontracté, inventant ce qui deviendra un poncif du XXIeme siècle.

La garçonne

découvre les joies de ne rien faire au soleil (l’héliothérapie), s’inscrit aux Jeux Olympiques ou promeut son célèbre nom grâce à des produits dérivés, pratiquant aussi bien le music hall la nuit, que le golf la journée : elle s’appelle

Joséphine Baker.

Tandis que le corps se déploie librement sous le soleil dans des poses nouvelles, il se réinvente aussi Chez soi, sans fard. Ces odalisques modernes se représentent dans leurs intérieurs avec naturalisme. Plus

besoin de paraître ni de faire semblant : la maternité peut-être ennuyeuse et fatigante; les poses de nues excentriques, le déshabillage une échappatoire aux diktats du regard du monde.

Ainsi s’élabore dans les années 20 ce nouveau point de vue complexe et informé de femmes éduquées et ambitieuses, déterminées à représenter le monde telles qu’elles le voient, à commencer par leur corps. C’est là que leur regard s’affute, se mesure au passé, rêve un autre futur.

Le female gaze des années 20 s’emploie à représenter le corps autrement.

Parmi les tropes que ces années folles inventent et surtout mettent en pratique au grand jour, celui des « deux amies » décrit une amitié forte entre deux femmes sans la présence d’hommes, ou une histoire d’amour, ou d’amitié.

Pour conclure, l’exposition rappellera que ces artistes furent aussi des voyageuses : d’un continent à l’autre pour se former et lancer des avant-gardes dans leur pays ; ou exploratrices de pays inconnus, ou peintres

Pour conclure, l’exposition rappellera que ces artistes furent aussi des voyageuses : d’un continent à l’autre pour se former et lancer des avant-gardes dans leur pays ; ou exploratrices de pays inconnus, ou peintres

et sculpteuses à la découverte d’un « autre » dont elles tentent de saisir l’identité sans les poncifs du regard colonial. Ces Pionnières de la diversité souffraient de l’invisibilité dans leur pays : elles étaient à même de

comprendre d’autres identités mises à l’écart : elles ont beaucoup à nous apprendre.

Informations

horaires d’ouverture:

tous les jours de 10h30 à 19h

nocturne tous les lundis jusqu’à 22h

ouvert tous les jours fériés sauf le 1er mai

Bus 63 depuis la gare de Lyon arrêt St Sulpice

Partager la publication "PionnièresArtistes dans le Parisdes Années folles"

Cette exposition peut sembler dérisoire pour beaucoup mais ne rien faire serait encore plus dramatique.

Cette exposition peut sembler dérisoire pour beaucoup mais ne rien faire serait encore plus dramatique. Le rapport du Groupe intergouvernemental d’experts sur l’évolution du climat (Giec), rédigé par des centaines de scientifiques, a été approuvé par 195 pays. © Amphon – stock.adobe.com

Le rapport du Groupe intergouvernemental d’experts sur l’évolution du climat (Giec), rédigé par des centaines de scientifiques, a été approuvé par 195 pays. © Amphon – stock.adobe.com

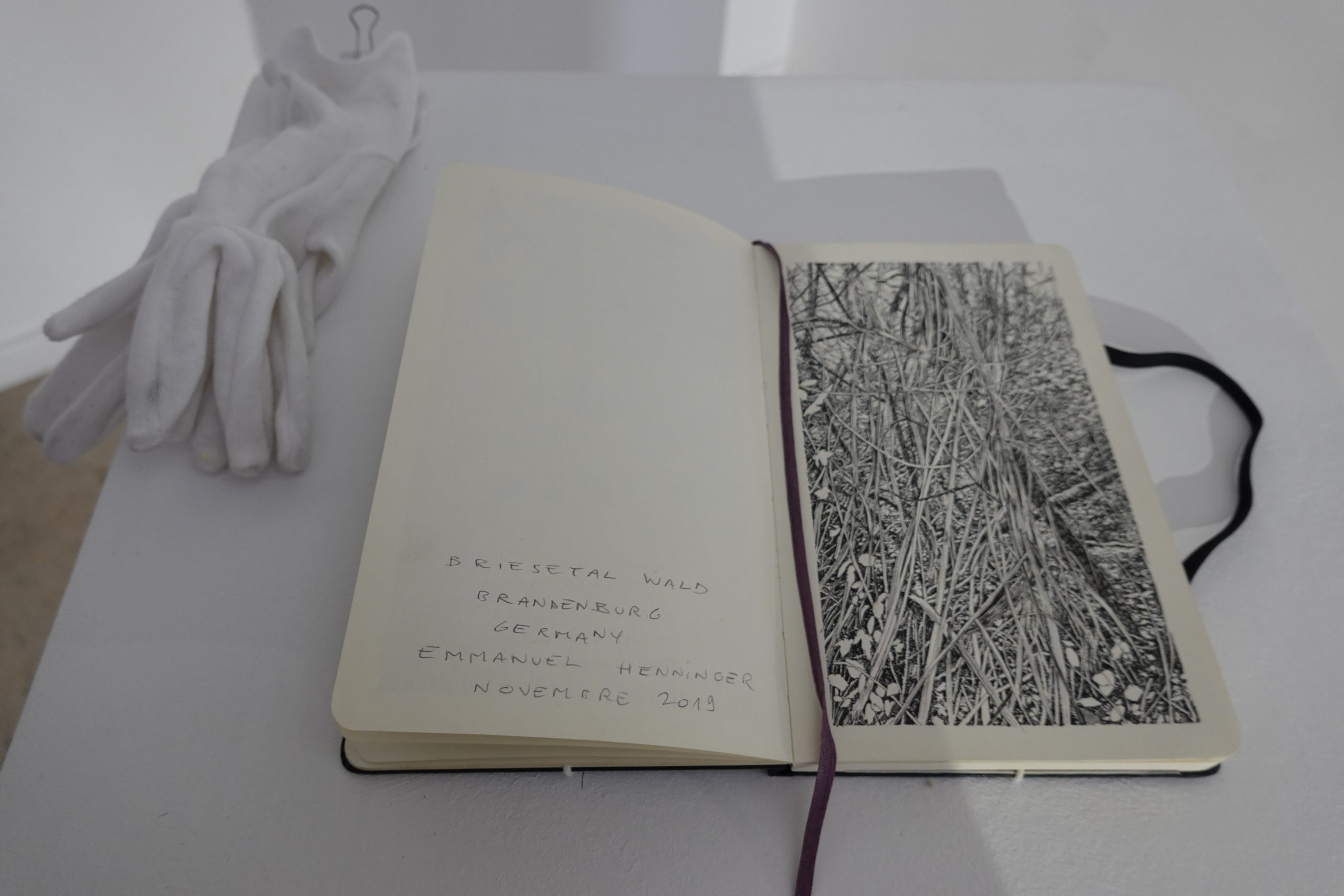

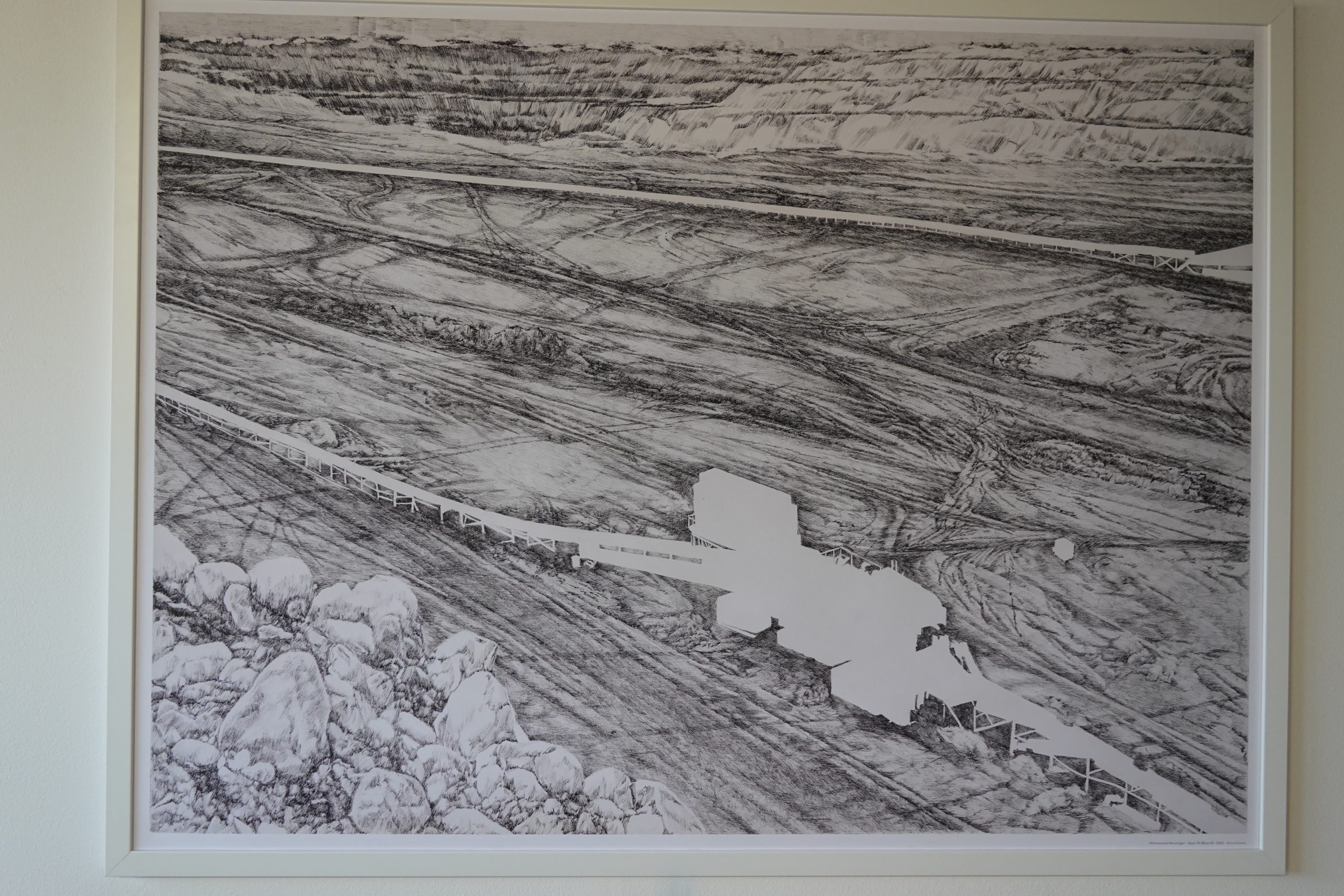

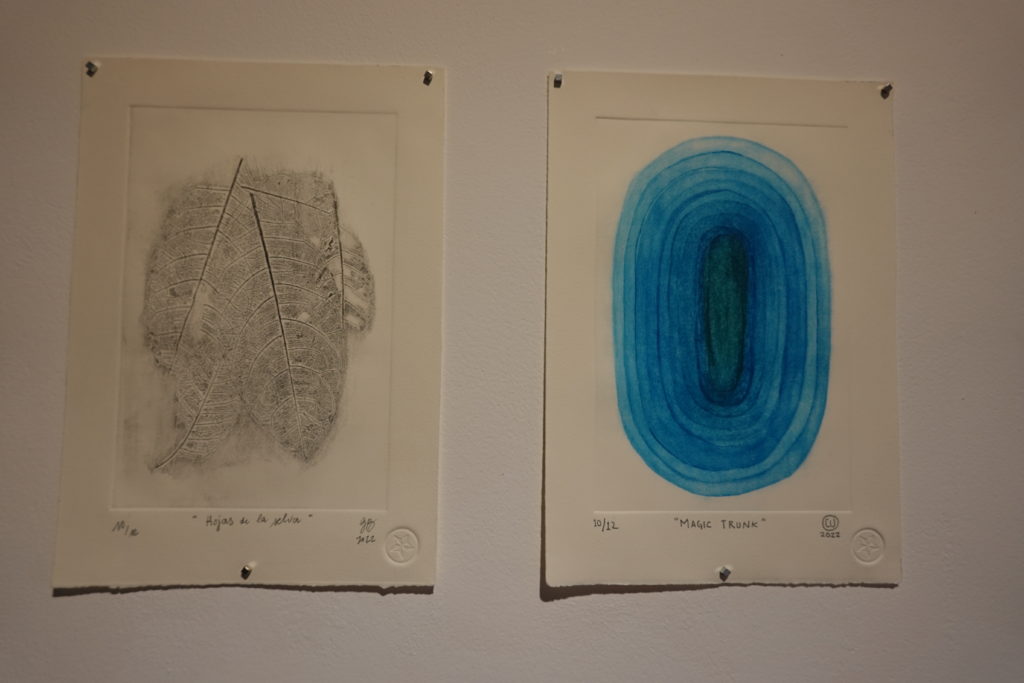

les artistes du Grand Est et Sandrine Stahl

les artistes du Grand Est et Sandrine Stahl

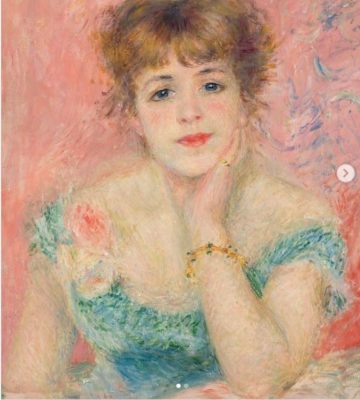

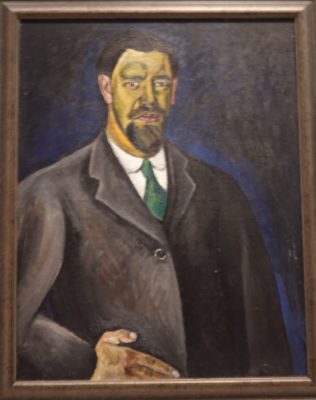

Portrait de Jeanne Samary

Portrait de Jeanne Samary

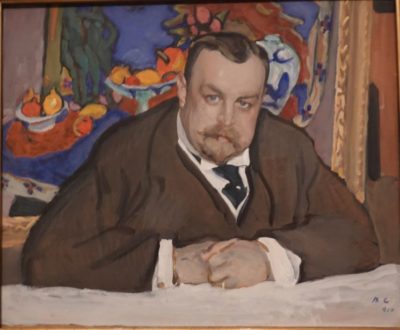

Deux tableaux de la collection Morozov, dont celui d’un oligarque russe et un autre appartenant à un musée ukrainien, exposés à la Fondation Vuitton à

Deux tableaux de la collection Morozov, dont celui d’un oligarque russe et un autre appartenant à un musée ukrainien, exposés à la Fondation Vuitton à  La situation particulière d’une troisième œuvre « détenue par une fondation privée, liée à un autre oligarque qui vient d’être ajouté sur la liste des personnalités visées par des mesures de gel, fait l’objet d’un examen par les services de l’État », a ajouté le ministère. L’oligarque russe visé par le gel de son tableau (un autoportrait de Piotr Kontchalovski) est Petr Aven, proche de Vladimir Poutine, qui figure sur la liste des personnalités russes faisant l’objet de sanctions occidentales, a-t-on précisé de source proche du dossier.

La situation particulière d’une troisième œuvre « détenue par une fondation privée, liée à un autre oligarque qui vient d’être ajouté sur la liste des personnalités visées par des mesures de gel, fait l’objet d’un examen par les services de l’État », a ajouté le ministère. L’oligarque russe visé par le gel de son tableau (un autoportrait de Piotr Kontchalovski) est Petr Aven, proche de Vladimir Poutine, qui figure sur la liste des personnalités russes faisant l’objet de sanctions occidentales, a-t-on précisé de source proche du dossier.

Entré de son vivant dans les collections du musée du Luxembourg, peintre américain exigeant d’être retenu dans la section française, ce grand artiste dont le Musée d’Orsay conserve l’un des chefs-d’œuvre, le portrait de sa mère, a tenté de définir une beauté qu’on appelle le « whistlerisme« .

Entré de son vivant dans les collections du musée du Luxembourg, peintre américain exigeant d’être retenu dans la section française, ce grand artiste dont le Musée d’Orsay conserve l’un des chefs-d’œuvre, le portrait de sa mère, a tenté de définir une beauté qu’on appelle le « whistlerisme« .

Avec les États-Unis et le Royaume-Uni, la France est une des trois patries du peintre. Né en 1834 dans le Massachussetts, Whistler fait son apprentissage et ses débuts à Paris entre 1855 et 1859. Après son installation à Londres, l’artiste garde un lien privilégié avec la scène artistique parisienne, exposant aux côtés des refusés en 1863 et devenant dans les années 1890 l’un des « phares » de la nouvelle génération symboliste. En 1891, l’État français achète son chef-d’œuvre : Arrangement en gris et noir : portrait de la mère de l’artiste. À la même date, Henry Clay Frick bâtit sa collection, et au début des années 1910, l’ouvre à l’art de la fin du XIXe siècle. Il achète dix-huit œuvres de Whistler – peintures et arts graphiques – faisant ainsi de cet artiste l‘un des mieux représentés de sa collection. Aujourd’hui, les grands portraits en pieds de Whistler comptent parmi les œuvres les plus admirées des visiteurs au côté des remarquables peintures d’Holbein, Rembrandt, Van Dyck ou Gainsborough de la collection.

Avec les États-Unis et le Royaume-Uni, la France est une des trois patries du peintre. Né en 1834 dans le Massachussetts, Whistler fait son apprentissage et ses débuts à Paris entre 1855 et 1859. Après son installation à Londres, l’artiste garde un lien privilégié avec la scène artistique parisienne, exposant aux côtés des refusés en 1863 et devenant dans les années 1890 l’un des « phares » de la nouvelle génération symboliste. En 1891, l’État français achète son chef-d’œuvre : Arrangement en gris et noir : portrait de la mère de l’artiste. À la même date, Henry Clay Frick bâtit sa collection, et au début des années 1910, l’ouvre à l’art de la fin du XIXe siècle. Il achète dix-huit œuvres de Whistler – peintures et arts graphiques – faisant ainsi de cet artiste l‘un des mieux représentés de sa collection. Aujourd’hui, les grands portraits en pieds de Whistler comptent parmi les œuvres les plus admirées des visiteurs au côté des remarquables peintures d’Holbein, Rembrandt, Van Dyck ou Gainsborough de la collection.

Whistler, Symphony in Grey and Green

Whistler, Symphony in Grey and Green le portrait de Rosa Corder, et enfin celui de l’extravagant esthète Robert de Montesquiou-Fezensac. Ce dernier, l’un des ultimes tableaux peints par Whistler, est probablement l’œuvre la plus moderne de la collection de Frick. Alors que l’année 2022 sera placée sous le signe de

le portrait de Rosa Corder, et enfin celui de l’extravagant esthète Robert de Montesquiou-Fezensac. Ce dernier, l’un des ultimes tableaux peints par Whistler, est probablement l’œuvre la plus moderne de la collection de Frick. Alors que l’année 2022 sera placée sous le signe de

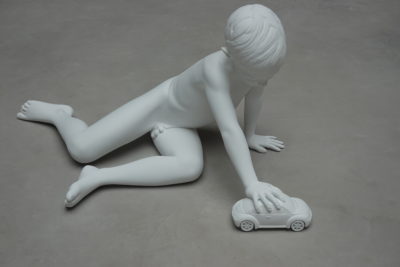

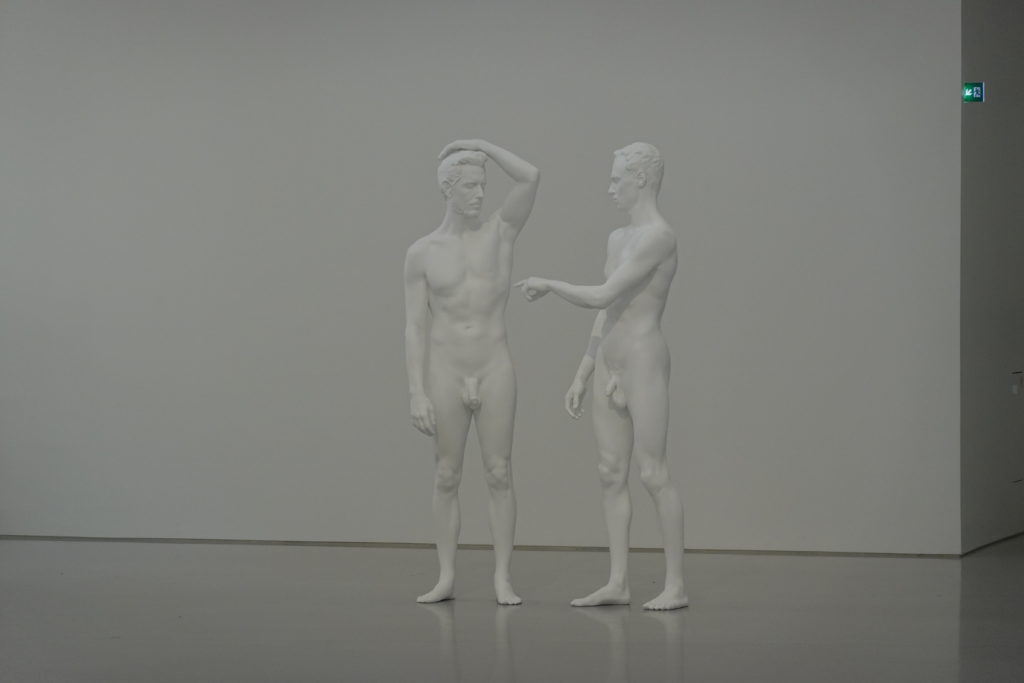

Entre formalisme et réflexion sur la représentation et sur l’individu, Charles Ray joue avec la notion d’échelle, le recours au réalisme comme à la stylisation. Ici une attention soudaine au détail, ailleurs une veine qui s’efface, un regard absent, une expression suspendue… Faits sculptures, les êtres et les objets quotidiens pris pour modèles déjouent sobrement nos repères, par ces imperceptibles décalages et transpositions, par un recours à ce que l’œil pourrait, au premier regard, retenir comme une obsession hyperréaliste, virtuose presque, mais dont les détails, les particularismes, se dérobent.

Entre formalisme et réflexion sur la représentation et sur l’individu, Charles Ray joue avec la notion d’échelle, le recours au réalisme comme à la stylisation. Ici une attention soudaine au détail, ailleurs une veine qui s’efface, un regard absent, une expression suspendue… Faits sculptures, les êtres et les objets quotidiens pris pour modèles déjouent sobrement nos repères, par ces imperceptibles décalages et transpositions, par un recours à ce que l’œil pourrait, au premier regard, retenir comme une obsession hyperréaliste, virtuose presque, mais dont les détails, les particularismes, se dérobent. Sans attribut, contexte, ni narration, les œuvres de Charles Ray parviennent, par leur présence, leur masse, leur monumentalité, à s’ériger en figure universelle, jusqu’à l’abstraction.

Sans attribut, contexte, ni narration, les œuvres de Charles Ray parviennent, par leur présence, leur masse, leur monumentalité, à s’ériger en figure universelle, jusqu’à l’abstraction. M. Pinault m’avait demandé de faire une sculpture pour la

M. Pinault m’avait demandé de faire une sculpture pour la

COMMISSARIAT GÉNÉRAL

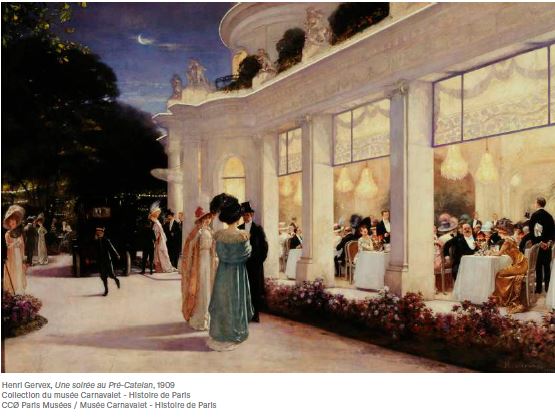

COMMISSARIAT GÉNÉRAL Avenue de l’Opéra Pissarro

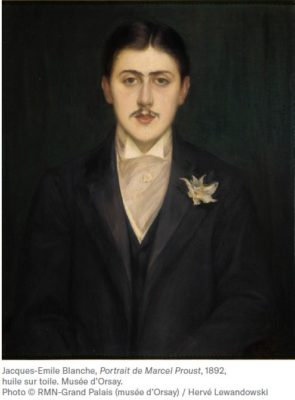

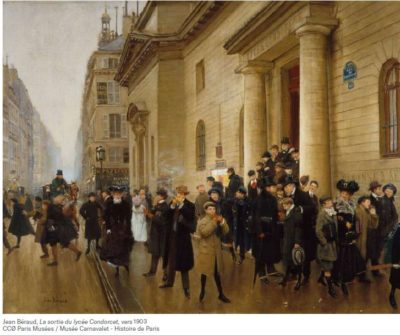

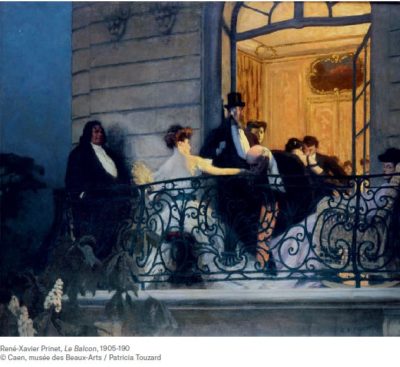

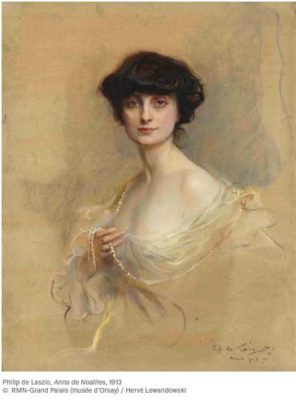

Avenue de l’Opéra Pissarro Paris a une dimension décisive dans l’éveil de la vocation littéraire de Marcel Proust, depuis ses premiers textes à la fin des années 1890 avec ses condisciples du Lycée Condorcet, jusqu’à ses débuts dans la haute société parisienne et la rencontre de personnalités déterminantes.

Paris a une dimension décisive dans l’éveil de la vocation littéraire de Marcel Proust, depuis ses premiers textes à la fin des années 1890 avec ses condisciples du Lycée Condorcet, jusqu’à ses débuts dans la haute société parisienne et la rencontre de personnalités déterminantes.

Dans le même temps, au sein des collections permanentes, une exposition-dossier

Dans le même temps, au sein des collections permanentes, une exposition-dossier

Tamara de Lempicka

Tamara de Lempicka Cette exposition nous invite à les réinscrire dans cette histoire de l’art en transformation : du fauvisme à l’abstraction, en passant par le cubisme, Dada

Cette exposition nous invite à les réinscrire dans cette histoire de l’art en transformation : du fauvisme à l’abstraction, en passant par le cubisme, Dada Marie Laurencin portrait de Gabrielle Chanel

Marie Laurencin portrait de Gabrielle Chanel Tamara de Lampicka – les 2 amies

Tamara de Lampicka – les 2 amies Juliette Roche – huile sur toile

Juliette Roche – huile sur toile

Pour conclure, l’exposition rappellera que ces artistes furent aussi des voyageuses : d’un continent à l’autre pour se former et lancer des avant-gardes dans leur pays ; ou exploratrices de pays inconnus, ou peintres

Pour conclure, l’exposition rappellera que ces artistes furent aussi des voyageuses : d’un continent à l’autre pour se former et lancer des avant-gardes dans leur pays ; ou exploratrices de pays inconnus, ou peintres

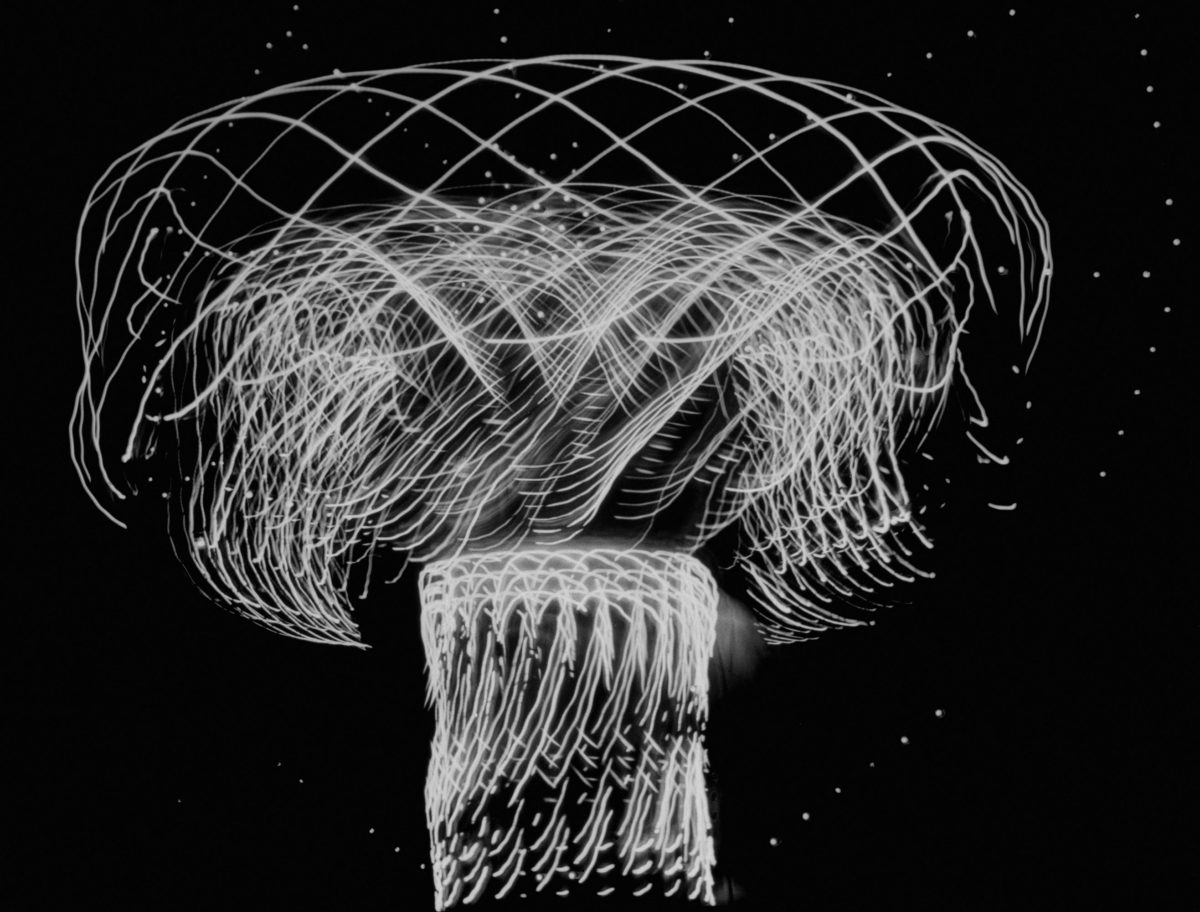

Magie du rail, # 394, 1949 © René Groebli, Courtoisie Galerie Esther Woerdehoff

Magie du rail, # 394, 1949 © René Groebli, Courtoisie Galerie Esther Woerdehoff L’oeil de l’amour, 1953 © René Groebli, Courtoisie Galerie Esther Woerdehoff

L’oeil de l’amour, 1953 © René Groebli, Courtoisie Galerie Esther Woerdehoff Reconnu comme un maître de la couleur, il pratique tous les genres et suit les évolutions stylistiques et techniques de la photographie dans une

Reconnu comme un maître de la couleur, il pratique tous les genres et suit les évolutions stylistiques et techniques de la photographie dans une Landdienst, 1946

Landdienst, 1946 MoMA, New York

MoMA, New York

Celan pour Kiefer

Celan pour Kiefer Anselm Kiefer, Car tu as trouvé le Tesson de la Détresse, 2018/2021

Anselm Kiefer, Car tu as trouvé le Tesson de la Détresse, 2018/2021

Anselm Kiefer, La Seule Lumière

Anselm Kiefer, La Seule Lumière Anselm Kiefer, Cendre des Puits d’Accra

Anselm Kiefer, Cendre des Puits d’Accra Anselm kiefer, Comme une arche, elle a quitté la route

Anselm kiefer, Comme une arche, elle a quitté la route

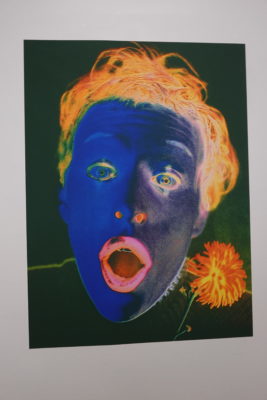

Le Théorème de Narcisse : un homme-fleur, qui en se reflétant lui-même, reflète le monde autour de lui. Selon Gaston Bachelard,

Le Théorème de Narcisse : un homme-fleur, qui en se reflétant lui-même, reflète le monde autour de lui. Selon Gaston Bachelard,

Le Jardin (26 sculptures, 2014-2021)

Le Jardin (26 sculptures, 2014-2021) avec l’esprit Art Nouveau du Petit Palais. Sur les mosaïques

avec l’esprit Art Nouveau du Petit Palais. Sur les mosaïques ainsi sur l’infini du cosmos, et l’éternel recommencement.

ainsi sur l’infini du cosmos, et l’éternel recommencement. jardins orientaux, trois lotus dorés se mirent dans une eau,

jardins orientaux, trois lotus dorés se mirent dans une eau, La Couronne de la Nuit (2008)

La Couronne de la Nuit (2008) La Grotte de Narcisse (46 oeuvres)

La Grotte de Narcisse (46 oeuvres) Les Noeuds sauvages

Les Noeuds sauvages Les deux hommes décident de se rencontrer et entament de

Les deux hommes décident de se rencontrer et entament de