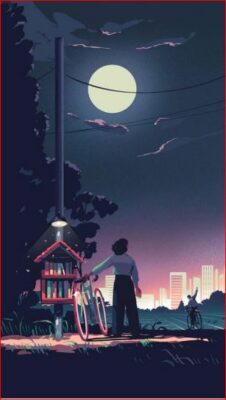

Les Nuits de la lecture | Villes et campagnes

Déambulations – Théâtre

23 janvier 2026

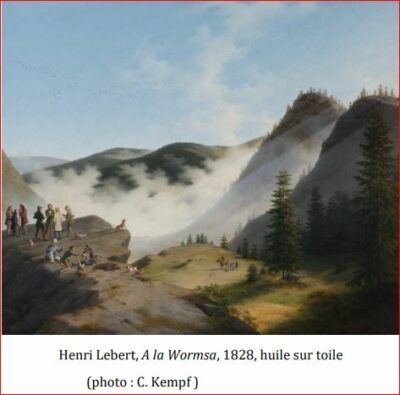

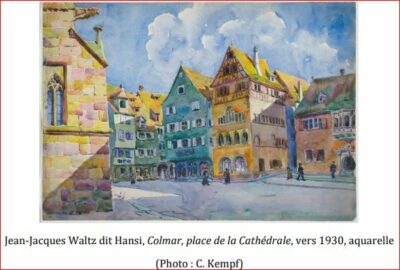

(Re) découvrez les collections du musée dans un cadre privilégié, la nuit, à la lumière de textes, de poèmes et de dialogues sur le thème Villes et campagnes sélectionnés par les élèves du Cycle 3 à Orientation Professionnelle théâtre du Conservatoire de Colmar.

Publics | Dès 12 ans

Date | 23.01.2026

Horaires | 19h et 20h30

Durée | 45 min

Tarif | Entrée gratuite (jauge limitée*)

Lieu | Point de rencontre à la billetterie du musée

* Pour participer à l’événement, nous vous invitons

à réserver auprès du service réservations

du lundi au vendredi au +33 (0)3 89 20 22 79 – reservations@musee-unterlinden.com / le weekend au +33 (0)3 89 20 15 58 ou billetterie@musee-unterlinden.com

Visite – atelier

Visite écriture

Le 25.01.26 à 11h

Equipé de votre plus belle plume partez en voyage, entre villes et campagnes, à travers les collections du musée. Par le biais de petites expérimentations littéraires, appréhendez les œuvres de manière créative et tout en sensibilité.

Publics | Adultes

Date et horaire | 25.01.26 à 11h

Durée | 1h30

Tarif | 4,50 € et droit d’entrée (jauge limitée*)

Lieu | Point de rencontre à la billetterie du Musée

* Pour participer à l’événement, réservations du lundi au vendredi au +33 (0)3 89 20 22 79 –

reservations@musee-unterlinden.com / le week-end au +33 (0)3 89 20 15 58 ou

billetterie@musee-unterlinden.com

Atelier familles

Happy Family – Villes et campagnes

Le 25.01.26 à 14h

En compagnie de Dominique Zerlauth, intervenante en écriture, petits et grands sont invités à cueillir des mots, poser des phrases, construire de courts textes autour des collections du musée et sur le thème Villes et campagnes.

Date I 25.01.26

Publics I Familles, enfants dès 3 ans

Horaire I de 14h à 16h

Tarif I Entrée du musée (jauge limitée*)

Lieu I Point de rencontre à la billetterie du Musée

- Pour participer à l’événement, réservations du lundi au vendredi au +33 (0)3 89 20 22 79 –

reservations@musee-unterlinden.com / le week-end au +33 (0)3 89 20 15 58 ou

billetterie@musee-unterlinden.com

Visite du Retable d’Issenheim

Le 25.01.26 à 14 h

Le Retable d’Issenheim du peintre Grünewald et du sculpteur Nicolas de Haguenau est un chef d’œuvre mondialement reconnu. En compagnie d’une médiatrice, partez à la rencontre de ce polyptique monumental, composé d’une caisse sculptée et de volets peints dédiés à saint Antoine et à la vie du Christ.

Date et horaire | 25.01.26 à 14h

Durée | 1h30

Tarif | 4,50 € et droit d’entrée (jauge limitée*)

Lieu | Point de rencontre à la billetterie du Musée

* Pour participer à l’événement, réservation en ligne depuis le site internet ou auprès du service

réservations du lundi au vendredi au +33 (0)3 89 20 22 79 – reservations@museeunterlinden.com / le week-end au +33 (0)3 89 20 15 58 ou billetterie@musee-unterlinden.com

Visite nocturne à la lampe torche

Le 30.01.26 à 18h30

Venez vivre une expérience nocturne inédite au cœur des œuvres.

Nous vous invitons à pénétrer dans un musée endormi, plongé dans la pénombre, uniquement éclairé par le faisceau discret de votre lampe torche. Cette lumière intimiste vous guidera au fil d’un parcours sensoriel, propice à l’éveil des sens, à la curiosité et à l’émotion.

Accompagné d’un médiateur passionné, vous découvrirez les chefs-d’œuvre du musée – dont l’exceptionnel Retable d’Issenheim – sous un jour nouveau.

Jeux d’ombres et de lumières, détails insoupçonnés, récits oubliés ou méconnus… chaque salle devient un théâtre d’histoires et de sensations, hors du temps !

Tout public

Date I 30.01.26

Horaire I de 18h30 à 19 h30

Tarifs I 20€ pour les adultes et jeunes dès 12 ans ; 17€ pour les moins de 12 ans (jauge limitée*)

Lieu I Point de rencontre à la billetterie du musée

Réservation en ligne

https://my.weezevent.com/visite-nocturne-a-la-lampe-torche-2

* Pour participer à l’événement, vous pouvez également réserver auprès du service réservations

du lundi au vendredi au +33 (0)3 89 20 22 79 ou au comptoir de la billetterie du musée.

Informations pratiques

Musée Unterlinden

Place Unterlinden – 68000 Colmar

T. +33 (0)3 89 20 15 50

info@musee-unterlinden.com

www.musee-unterlinden.com

www.instagram.com/museeunterlinden

www.facebook.com/museeunterlinden

Horaires d’ouverture

Mercredi au lundi : 9h – 18h

Mardi : fermé

Fermé le 01.01, 01.05, 01.11, 25.12

Tarifs

Plein / 14 €, Réduit / 12 €

Jeunes (12 à 17 ans, étudiants de – de 30 ans) / 9 €

Familles / 36 €

Gratuit / moins de 12 ans

Pass-musées

Partager la publication "Les Nuits de la lecture – Villes et campagnes Déambulations – Théâtreau Musée Unterlinden"

À l’occasion du 400e anniversaire de la naissance de Louis Couperin,

À l’occasion du 400e anniversaire de la naissance de Louis Couperin,

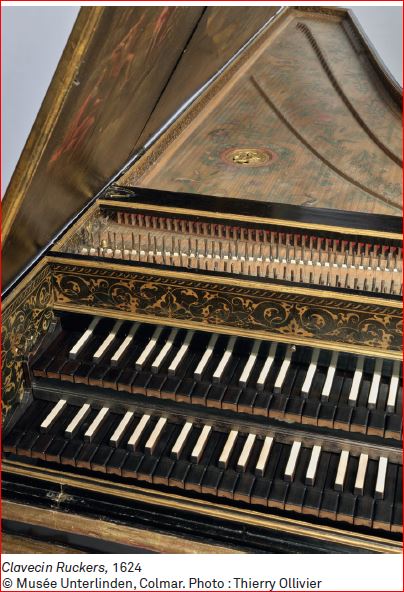

Ils seront donnés dans la salle de la Piscine du Musée Unterlinden, une ancienne piscine municipale de 1905 réhabilitée par les architectes suisses Herzog & de Meuron. Les concerts réuniront des artistes qui ont particulièrement joué, enregistré et aimé le Ruckers de Colmar : Christophe Rousset, Jean Rondeau, Christine Schornsheim, mais aussi Blandine Verlet (1942-2018) au travers de deux clavecinistes qui ont été profondément marqués par son enseignement, Jean Rondeau et Jean-Luc Ho. La programmation des concerts permettra

Ils seront donnés dans la salle de la Piscine du Musée Unterlinden, une ancienne piscine municipale de 1905 réhabilitée par les architectes suisses Herzog & de Meuron. Les concerts réuniront des artistes qui ont particulièrement joué, enregistré et aimé le Ruckers de Colmar : Christophe Rousset, Jean Rondeau, Christine Schornsheim, mais aussi Blandine Verlet (1942-2018) au travers de deux clavecinistes qui ont été profondément marqués par son enseignement, Jean Rondeau et Jean-Luc Ho. La programmation des concerts permettra