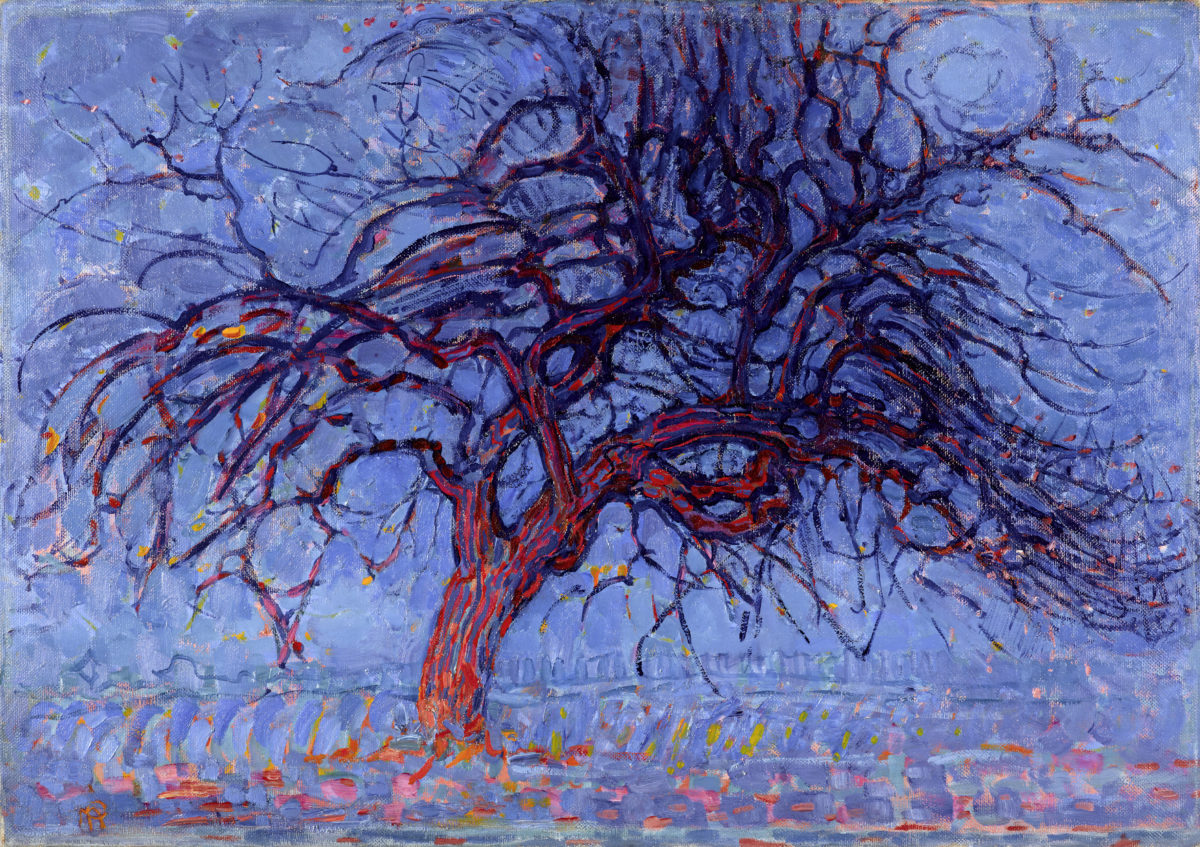

Avond (Soir) :

L’Arbre rouge, 1908–1910

Huile sur toile

70 x 99 cm

Kunstmuseum Den Haag

La Haye, Pays-Bas

A la Fondation Beyeler jusqu’au 9 OCTOBRE 2022

Cette exposition de la Fondation Beyeler, Riehen/Bâle, a été organisée en coopération avec le Kunstmuseum Den Haag.

Elle est placée sous le commissariat d’Ulf Küster, Senior Curator, Fondation Beyeler.

Elle sera ensuite présentée à la Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen à Düsseldorf.

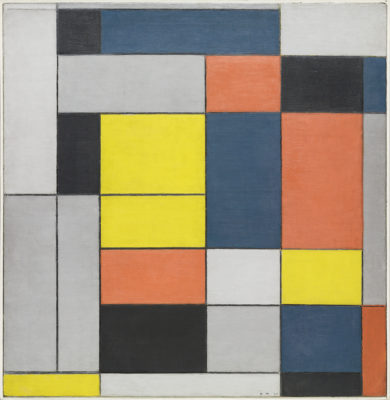

Fondation Beyeler célèbre ses 25 années d’existence

La collection de la Fondation Beyeler comprend surtout des œuvres tardives de Mondrian, mais l’exposition se concentre principalement sur les œuvres des débuts de l’artiste, dont le développement est influencé non seulement par la peinture de paysage hollandaise de la fin du 19ème siècle mais aussi par le symbolisme et le cubisme. Ce n’est qu’au début des années 1920 que Mondrian commence à se concentrer sur un vocabulaire pictural pleinement non figuratif composé d’agencements rectilignes de lignes noires sur fond blanc et des trois couleurs primaires bleu, rouge et jaune.

Vous allez suivre ici comment Piet Mondrian (1872–1944), l’un des artistes les plus célèbres de l’art moderne, s’est métamorphosé de peintre paysagiste en avant gardiste et pionnier de l’art abstrait. L’année 2022 marque le 150ème anniversaire de sa naissance.

Sept oeuvres importantes de l’artiste se trouvent dans la Collection Beyeler. À l’occasion de cette exposition, elles ont été examinées par des expert·e·s en conservation et en restauration, permettant d’acquérir des connaissances pour partie tout à fait nouvelles.

Sept oeuvres importantes de l’artiste se trouvent dans la Collection Beyeler. À l’occasion de cette exposition, elles ont été examinées par des expert·e·s en conservation et en restauration, permettant d’acquérir des connaissances pour partie tout à fait nouvelles.

Avec 89 oeuvres provenant de collections privées et publiques en Europe

et aux États-Unis,

Piet Mondrian

Piet Mondrian

Composition losange avec huit lignes et rouge / Picture N° III, 1938

Huile sur toile, diagonales 141,5 cm, côtes 100 x 100 cm

Fondation Beyeler, Riehen/Bâle, Collection Beyeler

© Mondrian/Holtzman Trust

Photo: Robert Bayer, Bâle

«Mondrian Evolution» retrace le parcours saisissant de l’artiste, de peintre paysagiste du 19ème siècle à l’un des protagonistes majeurs de l’art moderne. L’exposition offre une rare occasion de découvrir sous un jour

nouveau le travail de Mondrian, qui a profondément influencé le 20ème siècle non seulement dans le domaine de l’art mais aussi dans ceux du design, de l’architecture, de la mode et de la culture pop. Il s’agit de la première exposition individuelle consacrée à l’artiste en Suisse depuis 50 ans.

CONTRASTES

Piet Mondrian

Piet Mondrian

Femme au fuseau, ca. 1893–1896

Huile sur toile, 36,8 × 29,8 cm

Prêt de la Pace Gallery

© 2022 Mondrian/Holtzman Trust

Photo: Kerry Ryan McFate

L’exposition est conçue de manière chronologique mais elle tire son expressivité de la confrontation

d’oeuvres précoces et tardives, qui met en lumière les forces de transformation à l’oeuvre dans le travail de Mondrian. Au fil de neuf salles d’exposition, on retrouve des motifs récurrents tels les moulins à vent, les

dunes, la mer, les bâtiments de ferme se reflétant dans l’eau et les plantes, représentés à des degrés divers d’abstraction.

Dans ses paysages, Piet Mondrian explore l’éclat et le rayonnement de la couleur – ce qui donne à ces tableaux leur apparence extraordinairement lumineuse et vive – ainsi que l’influence de la lumière et l’expérience de l’espace, de la surface, de la structure et des reflets.

Huile sur toile, 67,5 × 117,5 cm

Musée d’Art de La Haye, Pays-Bas

Legs Salomon B. Slijper

© 2022 Mondrian/Holtzman Trust

Photo: Musée d’Art de La Haye

Le tableau Moulin au soleil, 1908

Molen bij zonlicht

Post Restauratie 2011

Le tableau Moulin au soleil, 1908, dont la radicalité apparaît encore aujourd’hui, avait provoqué un tollé parmi les critiques de l’époque avec son explosion de couleurs et sa technique picturale d’apparence sommaire. L’exposition présente également l’oeuvre Le nuage rouge, 1907, qui saisit le moment magique et fugace auquel le soleil couchant teinte un nuage rouge vif alors même que le paysage et le ciel demeurent

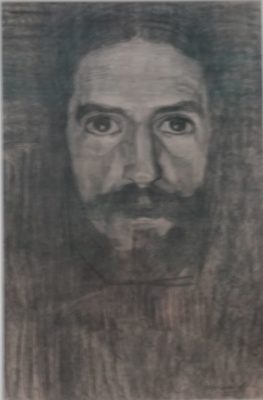

encore d’un bleu éclatant. Ce tableau appartient à un groupe d’oeuvres que Mondrian a peintes au crépuscule, lorsque les couleurs et les combinaisons chromatiques sont soumises à des transformations intenses. Dans ses autoportraits dessinés de 1908, il se représente également au crépuscule, les pupilles grand ouvertes et réceptives aux plus infimes nuances chromatiques produites par la lumière. Le tableau de grand format Forêt près d’Oele, 1908, du Kunstmuseum Den Haag offre une perspective dirigée vers le soleil, situé au-dessus de l’horizon. La succession des troncs d’arbres qui se teintent de rouge ou de violet dans le contre-jour crée l’illusion de spatialité.

Piet Mondriaan

Bosch; Bos bij Oele

128 x 158 cm

Rencontre avec le cubisme à Paris

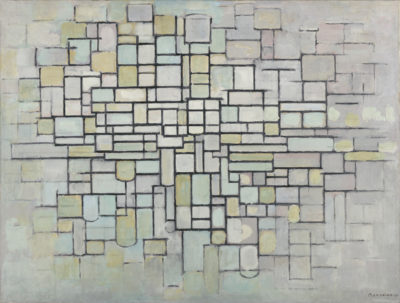

Après les explosions chromatiques des années 1907 à 1911, Mondrian, inspiré par sa rencontre avec le cubisme à Paris, revient à des couleurs moins éclatantes. Des tons gris et ocres dominent désormais ses tableaux et la ligne en tant que telle devient toujours plus importante. Mondrian poursuit son exploration de thèmes comme l’abstraction. La métamorphose de ses représentations d’arbres est particulièrement impressionnante, donnant à voir le raisonnement qui sous-tend sa quête picturale. L’expérience de ces

tableaux permet à Mondrian de se détacher entièrement de la figuration. Composition No. IX, 1913, un prêt du Museum of Modern Art à New York,

est une imbrication de formes pour la plupart caractérisées

par des angles droits.

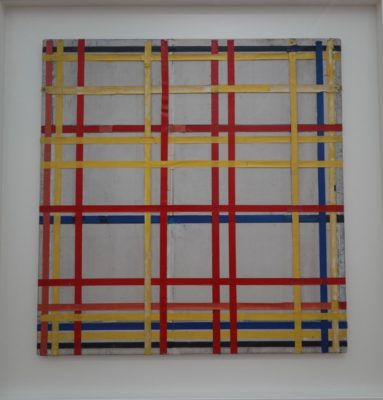

New York City 1

New York City 1 est l’oeuvre la plus récente de l’exposition et appartient à un petit groupe de tableaux créés autour de 1941. Sa composition est semblable à celle de Forêt près d’Oele de 1908, mis à part le fait qu’elle

New York City 1 est l’oeuvre la plus récente de l’exposition et appartient à un petit groupe de tableaux créés autour de 1941. Sa composition est semblable à celle de Forêt près d’Oele de 1908, mis à part le fait qu’elle

n’entretient plus aucun rapport avec un paysage réel mais tient d’une «abstraction pure». L’oeuvre est inachevée et apporte un

NEW YORK CITY 1, 1941

Huile et papier sur toile, Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf

témoignage important du processus de travail de Mondrian dans les dernières années de sa vie. À New York, il avait commencé à reconfigurer ses images et à les rendre plus dynamiques et plus rythmiques à l’aide de bandes de papier. Les surfaces colorées cèdent alors le pas aux lignes de couleur.

Petite Biographie

Né en 1872 à Amersfoort aux Pays-Bas, Mondrian entre tôt en contact avec l’art : son père enseigne le dessin, son oncle est un peintre amateur à succès, influencé par la peinture de paysage de l’École de La Haye, incarnation spécifiquement néerlandaise de Piet Mondrian

Né en 1872 à Amersfoort aux Pays-Bas, Mondrian entre tôt en contact avec l’art : son père enseigne le dessin, son oncle est un peintre amateur à succès, influencé par la peinture de paysage de l’École de La Haye, incarnation spécifiquement néerlandaise de Piet Mondrian

Ferme près de Duivendrecht, vers 1916

Huile sur toile, 86,3 x 107,9 cm

The Art Institute of Chicago, don de Dolly J. van der Hoop Schoenberg

© 2022 Mondrian/Holtzman Trust

Photo: bpk/The Art Institute of Chicago/Art Resource, NY

l’impressionnisme. Après une éducation calviniste et une formation en tant que professeur de dessin, entre 1892 et 1895 Mondrian étudie à la Rijksakademie van Beeldende Kunsten à Amsterdam. Il continue à travailler en tant que professeur de dessin, peint des portraits sur commande et réalise des dessins scientifiques pour l’Université de Leyde. Mais il poursuit également ses ambitions artistiques et développe rapidement son propre style. La plupart des oeuvres de cette période, qui représentent majoritairement des moulins à vent, des rivières et des bâtiments de ferme,

témoignent encore de l’influence de l’École de La Haye. À partir de cette base, Mondrian élargit avec détermination le champ de ses possibilités artistiques.

Philosophie et Esotérisme

L’art de Mondrian est étroitement lié à son intérêt pour la philosophie et l’ésotérisme. À partir de 1908, il se passionne pour la théosophie ; influencé par les écrits de Rudolf Steiner – alors encore théosophe – en 1909 il adhère à la section néerlandaise de la Société théosophique. Sa rencontre avec le cubisme mène fin 1911 à un premier séjour à Paris qui dure jusqu’en 1914, lorsque Mondrian ne peut y retourner en raison du début de la Première Guerre mondiale. En 1919, il s’installe durablement à Paris.

Après la Première Guerre mondiale, les artistes sont nombreux à chercher un renouveau culturel radical.

Aux Pays-Bas, un groupe d’artistes d’avant-garde se constitue et publie à partir de 1917 la revue De Stijl.

Mondrian formule l’intention du groupe de démanteler les traditions afin de refonder tous les aspects de la vie sur la base des éléments essentiels de l’art tels qu’il les défend.

Dans des écrits théoriques, Mondrian tente d’exposer son programme artistique. Il désigne sa nouvelle forme d’expression picturale sous le terme de «néoplasticisme», qu’il conçoit en première ligne comme une concentration sur les moyens d’expression essentiels de la peinture : d’une part le noir et le blanc,

situés aux extrêmes opposés de l’échelle des couleurs, d’autre part les couleurs primaires jaune, rouge et bleu. Le noir est généralement celui des lignes qui s’étirent à la verticale et à l’horizontale, se croisant à angle droit. La combinaison de ces éléments ouvre des possibilités de composition infinies. Mondrian s’intéresse à l’image essentielle, à la création d’un équilibre parfait et tendu à la fois, dans lequel tous les éléments semblent à leur place.

Mondrian passe les 25 dernières années de sa vie dans les trois métropoles de l’art moderne: Paris, Londres et New York. De fin 1911 à 1938, avec une interruption due à la Première Guerre mondiale, il vit à Paris. Après quelques années à Londres, en 1940 il s’installe à New York, où il décède en 1944 âgé de 71 ans. En tant que membre de la Société théosophique, Mondrian accordait une grande importance à l’internationalité. Il accède au statut de célébrité dès les années 1920 en tant qu’artiste d’avant-garde et co-initiateur de la peinture abstraite. Ses ateliers deviennent des lieux légendaires, sources d’inspiration

surtout pour des artistes plus jeunes dont Willem de Kooning et Lee Krasner.

Le film «Piet & Mondrian»

Dans le cadre de l’exposition, la Fondation Beyeler présente le film «Piet & Mondrian», un court-métrage de Lars Kraume, l’un des cinéastes les plus renommés de langue allemande. Le film prend pour point de départ l’essai Réalité naturelle et réalité abstraite, formulé par Mondrian en 1919/20 sur le mode du dialogue pour y exposer ses considérations et ses réflexions sur l’abstraction dans l’art. Le grand acteur allemand de théâtre et de cinéma Lars Eidinger donne vie au texte théorique de Mondrian.

Dans le cadre de l’exposition, la Fondation Beyeler présente le film «Piet & Mondrian», un court-métrage de Lars Kraume, l’un des cinéastes les plus renommés de langue allemande. Le film prend pour point de départ l’essai Réalité naturelle et réalité abstraite, formulé par Mondrian en 1919/20 sur le mode du dialogue pour y exposer ses considérations et ses réflexions sur l’abstraction dans l’art. Le grand acteur allemand de théâtre et de cinéma Lars Eidinger donne vie au texte théorique de Mondrian.

«Piet & Mondrian» a été produit par Felix von Boehm / Lupa Film avec le soutien financier du Medienboard Berlin-Brandenburg. Le scénario a été écrit par Constantin Lieb.

Le catalogue

Le catalogue de l’exposition a été conçu par Irma Boom, graphiste de renom international qui au fil des dernières années a renouvelé les possibilités infinies du livre. Le catalogue paraît en allemand et en anglais au Hatje Cantz Verlag, Berlin. Sur 264 pages, il réunit des articles rédigés par Benno Tempel, Caro

Le catalogue de l’exposition a été conçu par Irma Boom, graphiste de renom international qui au fil des dernières années a renouvelé les possibilités infinies du livre. Le catalogue paraît en allemand et en anglais au Hatje Cantz Verlag, Berlin. Sur 264 pages, il réunit des articles rédigés par Benno Tempel, Caro

Verbeek, Ulf Küster, Kathrin Beßen, Susanne Meyer-Büser, Charlotte Sarrazin et l’artiste Bridget Riley, avec une préface de Sam Keller et Ulf Küster. À l’occasion de l’exposition, le Hatje Cantz Verlag, Berlin publie

également Mondrian A–Z : dans ce texte amusant, Ulf Küster explore en ordre alphabétique les thèmes qui intéressaient le peintre et nous offre ainsi des aperçus de son univers mental et sensoriel.

Il existe un tiré à part en français

N’oubliez pas de scanner le code barre à l’entrée de l’exposition pour avoir le livret de salle en français

Informations

La Fondation Beyeler est ouverte tous les jours de 10.00 à 18.00 h,

le mercredi jusqu’à 20.00 h

Tram depuis la SBB

Depuis Bâle CFF : Tram n° 2 direction « Eglisee » jusqu’à l’arrêt « Bâle, Badischer Bahnhof », changer pour le tram n° 6 arrêt Fondation Beyeler

FONDATION BEYELER

Baselstrasse 101

CH-4125 Riehen/Basel

Tél. +41 61 645 97 00

Fax +41 61 645 97 19

info@fondationbeyeler.ch

Partager la publication "MONDRIAN EVOLUTION"

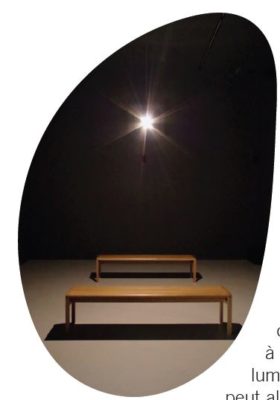

Le parcours débute par un naufrage… qui fait échouer le visiteur sur l’île et lui ouvre la voie vers la suite de son aventure. Plongé dans une salle obscure éclairée par une lumière succincte, le voyage débute avec une installation immersive dont jaillit le puissant bruit du vent. Pris dans la tempête, on pourrait imaginer être dans la cale d’un bateau, bercé, ou emporté par ces sons, par la mer en colère, on ne sait pas où l’on va atterrir…

Le parcours débute par un naufrage… qui fait échouer le visiteur sur l’île et lui ouvre la voie vers la suite de son aventure. Plongé dans une salle obscure éclairée par une lumière succincte, le voyage débute avec une installation immersive dont jaillit le puissant bruit du vent. Pris dans la tempête, on pourrait imaginer être dans la cale d’un bateau, bercé, ou emporté par ces sons, par la mer en colère, on ne sait pas où l’on va atterrir…

Le refuge se trouve alors entièrement détourné de sa fonction première, celle d’abriter, en oscillant entre hostilité et fascination parce que l’on a très envie d’y entrer, malgré son caractère peu accueillant. L’oeuvre joue sur les sensations, le bruit de la pluie diluvienne qui s’écoule, l’humidité fraîche sur notre peau au fur et à mesure que l’on s’approche de l’entrée, des fenêtres. Une forme de réalité très proche s’entremêle à une métaphore quasi surréaliste de la

Le refuge se trouve alors entièrement détourné de sa fonction première, celle d’abriter, en oscillant entre hostilité et fascination parce que l’on a très envie d’y entrer, malgré son caractère peu accueillant. L’oeuvre joue sur les sensations, le bruit de la pluie diluvienne qui s’écoule, l’humidité fraîche sur notre peau au fur et à mesure que l’on s’approche de l’entrée, des fenêtres. Une forme de réalité très proche s’entremêle à une métaphore quasi surréaliste de la  déroulent des histoires étranges et effrayantes et provoquent en nous un possible malaise, une exploration de nos pulsions intimes, animales, aux confins du morbide. Pierre Fraenkel réinvente une civilisation habitée par l’étrangeté. On aurait envie d’animer ces parures fascinantes dans des cérémonies rituelles, celles-ci se faisant aussi l’écho du monstre de la grande machine industrielle d’antan, ayant englouti une part de nos sociétés. Sous ces chevelures, échouées sur une plage abandonnée, on peut s’y cacher, s’y réfugier et épuiser les possibilités de la transformation.

déroulent des histoires étranges et effrayantes et provoquent en nous un possible malaise, une exploration de nos pulsions intimes, animales, aux confins du morbide. Pierre Fraenkel réinvente une civilisation habitée par l’étrangeté. On aurait envie d’animer ces parures fascinantes dans des cérémonies rituelles, celles-ci se faisant aussi l’écho du monstre de la grande machine industrielle d’antan, ayant englouti une part de nos sociétés. Sous ces chevelures, échouées sur une plage abandonnée, on peut s’y cacher, s’y réfugier et épuiser les possibilités de la transformation. Les arbres noirs de nous font pénétrer dans un monde sombre, ténébreux. Avec un feuillage de cuir et de peau, qui n’est pas totalement innocent, un décalage se créé dans la représentation classique du palmier romantique au soleil couchant. Ce n’est pas non plus la jolie plante d’intérieur, mais peut-être plus l’évocation d’un jardin secret. Invité en résidence dans un atelier de ganterie par la Fondation Hermès l’artiste a développé cette série d’arbres qui s’inscrit dans sa réflexion autour du monde animal et végétal développée depuis une quinzaine d’années. La sensualité du cuir, la texture et la dentelle délicate de fines lamelles en font des arbres aux allures fantastiques pour une petite forêt à l’exotisme nouveau.

Les arbres noirs de nous font pénétrer dans un monde sombre, ténébreux. Avec un feuillage de cuir et de peau, qui n’est pas totalement innocent, un décalage se créé dans la représentation classique du palmier romantique au soleil couchant. Ce n’est pas non plus la jolie plante d’intérieur, mais peut-être plus l’évocation d’un jardin secret. Invité en résidence dans un atelier de ganterie par la Fondation Hermès l’artiste a développé cette série d’arbres qui s’inscrit dans sa réflexion autour du monde animal et végétal développée depuis une quinzaine d’années. La sensualité du cuir, la texture et la dentelle délicate de fines lamelles en font des arbres aux allures fantastiques pour une petite forêt à l’exotisme nouveau.

Charles Fréger explore les ailleurs proches ou lointains notamment à travers les coutumes et les costumes. Avec Blue Heaven, le paradis est revisité, il est ici au féminin, avec 6 vahinés, figures typiques de l’imaginaire occidental de l’exotisme. Pour la réalisation de ses vidéos, l’artiste fait le choix de ne pas se rendre sur les terres originelles des vahinés, il rend visite à ces danseuses polynésiennes établies sur le continent, à Toulon. Il les filme, une à une, et ralentit leurs mouvements. Les vahinés font front, colliers de fleurs et air rieur, leur épaisseur mystérieuse intacte. La danse hypnotique des vahinés évoque le chant des sirènes qui appelle le marin à sans cesse reprendre la mer. Et dit tout autant le désir tenace du photographe de poursuivre sa quête, vers l’autre.

Charles Fréger explore les ailleurs proches ou lointains notamment à travers les coutumes et les costumes. Avec Blue Heaven, le paradis est revisité, il est ici au féminin, avec 6 vahinés, figures typiques de l’imaginaire occidental de l’exotisme. Pour la réalisation de ses vidéos, l’artiste fait le choix de ne pas se rendre sur les terres originelles des vahinés, il rend visite à ces danseuses polynésiennes établies sur le continent, à Toulon. Il les filme, une à une, et ralentit leurs mouvements. Les vahinés font front, colliers de fleurs et air rieur, leur épaisseur mystérieuse intacte. La danse hypnotique des vahinés évoque le chant des sirènes qui appelle le marin à sans cesse reprendre la mer. Et dit tout autant le désir tenace du photographe de poursuivre sa quête, vers l’autre.

Un homme égaré sous un échangeur autoroutier, noeud urbain des métropoles du XXème siècle, dans un paysage de glace et de béton … Ainsi est posé le décor de la performance vidéo de Gilles Desplanques au cadrage minutieux. Son héros s’agite de manière peu cohérente en petite tenue orange, il est sur le point de basculer… dans quel monde ? Inspiré par la nouvelle éponyme de J-G. Ballard où un architecte plonge dans un trou lors d’un accident automobile, ici notre Robinson des temps modernes descend aux enfers mais doit s’adapter, comme tout un chacun dans une humanité loufoque, grave et aux rebondissements nombreux.

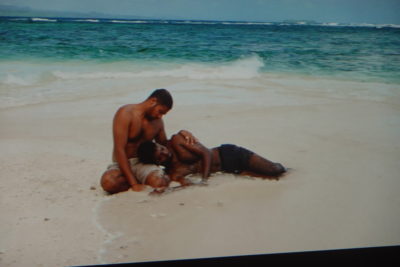

Un homme égaré sous un échangeur autoroutier, noeud urbain des métropoles du XXème siècle, dans un paysage de glace et de béton … Ainsi est posé le décor de la performance vidéo de Gilles Desplanques au cadrage minutieux. Son héros s’agite de manière peu cohérente en petite tenue orange, il est sur le point de basculer… dans quel monde ? Inspiré par la nouvelle éponyme de J-G. Ballard où un architecte plonge dans un trou lors d’un accident automobile, ici notre Robinson des temps modernes descend aux enfers mais doit s’adapter, comme tout un chacun dans une humanité loufoque, grave et aux rebondissements nombreux. Remain n’a pas été filmé au paradis mais sur Manus Island, île prison, au nord de la Papouasie-Nouvelle- Guinée. Sur cette île de sable blanc, d’eau azur et à la jungle luxuriante, des centaines de demandeurs d’asile sont isolés et parqués par le gouvernement australien… L’artiste y recueille les témoignages terribles, où chacun raconte la violence et le désespoir qu’il a connu, dans cet enfer tropical.

Remain n’a pas été filmé au paradis mais sur Manus Island, île prison, au nord de la Papouasie-Nouvelle- Guinée. Sur cette île de sable blanc, d’eau azur et à la jungle luxuriante, des centaines de demandeurs d’asile sont isolés et parqués par le gouvernement australien… L’artiste y recueille les témoignages terribles, où chacun raconte la violence et le désespoir qu’il a connu, dans cet enfer tropical.

Sur de grandes surfaces dorées, des silhouettes noires se détachent, ce sont des îles qui flottent sur des couvertures de survie.

Sur de grandes surfaces dorées, des silhouettes noires se détachent, ce sont des îles qui flottent sur des couvertures de survie.

Nuage de coquillages tintinnabulant, écho de nacre et de calcaire, corps sonore flottant et envoutant, Imaginary Soundscape, vient à la fois clore et ouvrir cette promenade insulaire en nous emmenant sur d’autres rives, d’autres îles et de nouvelles contrées célestes.

Nuage de coquillages tintinnabulant, écho de nacre et de calcaire, corps sonore flottant et envoutant, Imaginary Soundscape, vient à la fois clore et ouvrir cette promenade insulaire en nous emmenant sur d’autres rives, d’autres îles et de nouvelles contrées célestes.

Jouée de stalles provenant de l’église de la commanderie des Antonins d’Issenheim (Alsace), Rhin supérieur, atelier bâlois, 1493

Jouée de stalles provenant de l’église de la commanderie des Antonins d’Issenheim (Alsace), Rhin supérieur, atelier bâlois, 1493 Ce relief en chêne est le registre supérieur d’une jouée de stalles.

Ce relief en chêne est le registre supérieur d’une jouée de stalles. La présence de saint Onuphre, associé à de très nombreux autres saints et saintes, s’inscrit parfaitement dans le programme iconographique des stalles réalisées pour l’église de la commanderie des Antonins d’Issenheim dont le saint patron a lui aussi vécu dans le désert égyptien.

La présence de saint Onuphre, associé à de très nombreux autres saints et saintes, s’inscrit parfaitement dans le programme iconographique des stalles réalisées pour l’église de la commanderie des Antonins d’Issenheim dont le saint patron a lui aussi vécu dans le désert égyptien. En outre l’étude matérielle, formelle et stylistique prouvent que cet élément faisait bien partie des stalles des religieux de la commanderie d’Issenheim dont plusieurs éléments, datées de 1493 sont conservés au Musée Unterlinden.

En outre l’étude matérielle, formelle et stylistique prouvent que cet élément faisait bien partie des stalles des religieux de la commanderie d’Issenheim dont plusieurs éléments, datées de 1493 sont conservés au Musée Unterlinden. collections du Musée ont été données entre 1855 et 1858 par l’artiste colmarien Gustave Saltzmann (1811-1872).

collections du Musée ont été données entre 1855 et 1858 par l’artiste colmarien Gustave Saltzmann (1811-1872).

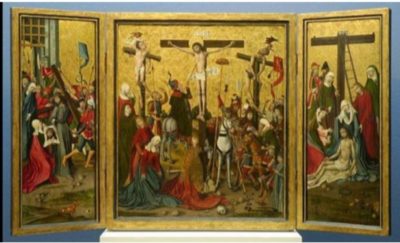

Ces deux oeuvres sont des peintures à l’huile et tempera sur résineux illustrant des scènes de la Passion du Christ décrites dans les Évangiles.

Ces deux oeuvres sont des peintures à l’huile et tempera sur résineux illustrant des scènes de la Passion du Christ décrites dans les Évangiles.

Le Christ vient de comparaître devant Ponce Pilate, gouverneur romain de la province de Judée qui le condamne à mort. Il est ensuite flagellé, puis frappé et insulté par plusieurs hommes. Afin de le tourner en ridicule, ces derniers l’ont déguisé en « roi des Juifs ». Il porte ainsi un manteau pourpre, couleur de la royauté et une couronne faite d’épines. Un de ses agresseurs lui tend un roseau pour faire office de sceptre. Ponce Pilate assiste à la scène, il est représenté debout derrière le Christ avec une barbe et un long manteau.

Le Christ vient de comparaître devant Ponce Pilate, gouverneur romain de la province de Judée qui le condamne à mort. Il est ensuite flagellé, puis frappé et insulté par plusieurs hommes. Afin de le tourner en ridicule, ces derniers l’ont déguisé en « roi des Juifs ». Il porte ainsi un manteau pourpre, couleur de la royauté et une couronne faite d’épines. Un de ses agresseurs lui tend un roseau pour faire office de sceptre. Ponce Pilate assiste à la scène, il est représenté debout derrière le Christ avec une barbe et un long manteau.  Ces deux panneaux offerts au Musée par Jean Louis et Esther Mandel sont apparus sur le marché de l’art au début des années 2000. Ils étaient à l’époque attribués au Maître du Retable de Maikammer. Ce nom de convention fut donné par l’historien de l’art allemand Alfred Stange dès 1955 à l’auteur anonyme du Retable de la Passion du Christ peint vers 1450 pour l’église de Maikammer, ville située à l’Ouest de Spire dans le Palatinat-Rhénan.

Ces deux panneaux offerts au Musée par Jean Louis et Esther Mandel sont apparus sur le marché de l’art au début des années 2000. Ils étaient à l’époque attribués au Maître du Retable de Maikammer. Ce nom de convention fut donné par l’historien de l’art allemand Alfred Stange dès 1955 à l’auteur anonyme du Retable de la Passion du Christ peint vers 1450 pour l’église de Maikammer, ville située à l’Ouest de Spire dans le Palatinat-Rhénan.

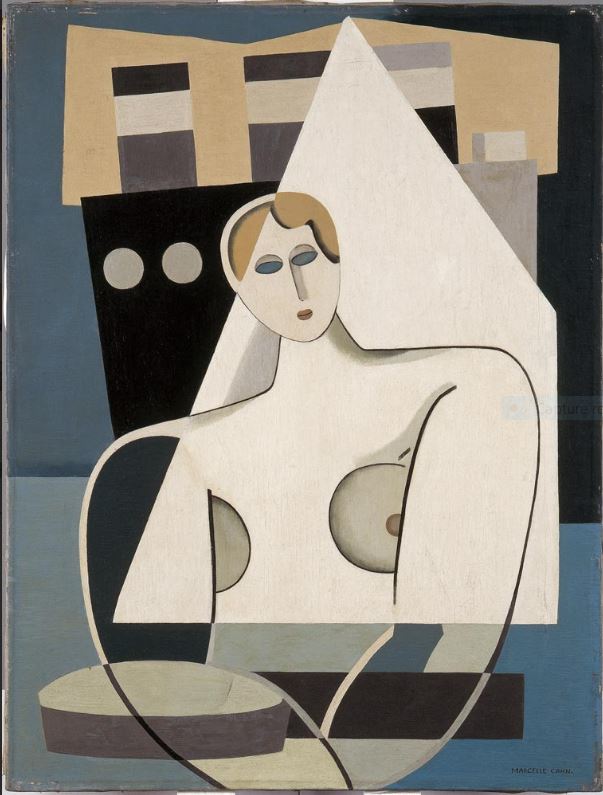

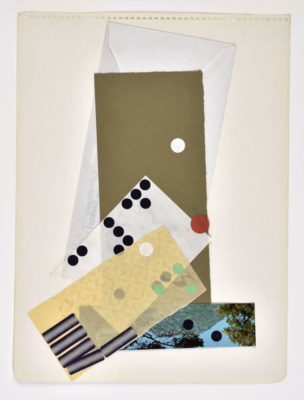

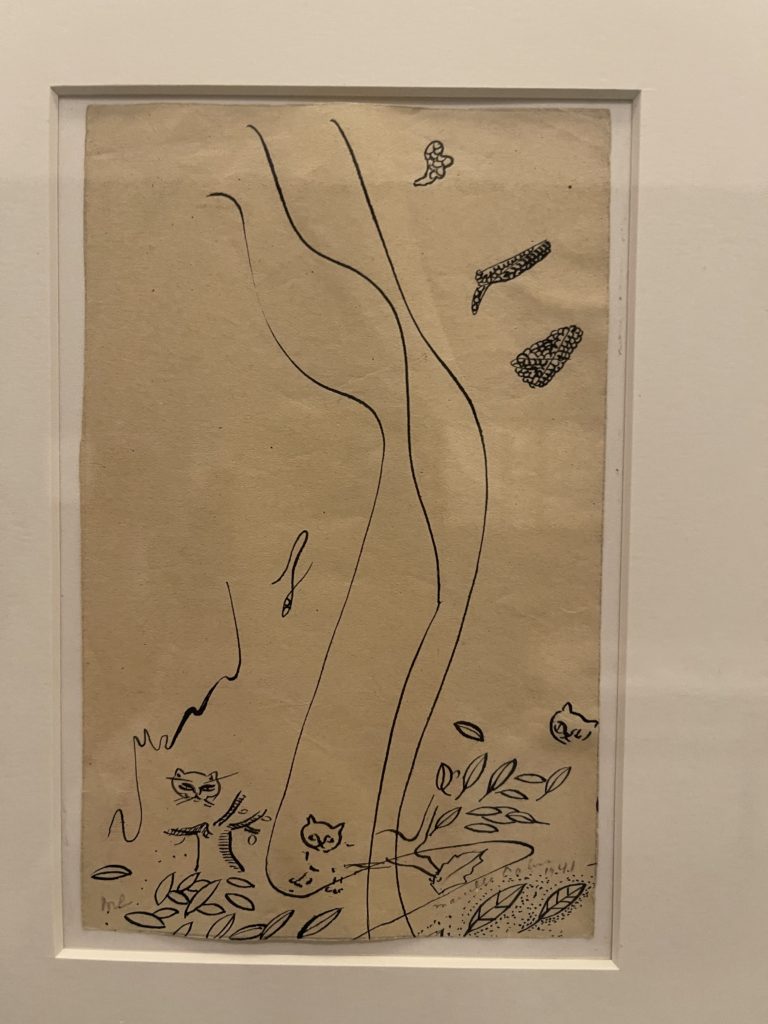

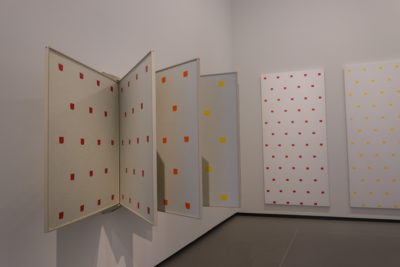

Le MAMCS présente la première grande rétrospective consacrée à Marcelle Cahn (1895-1981). Dans l’histoire de l’art du XXème siècle, le parcours de cette artiste se situe à ses débuts à l’orée des courants expressionnistes et puristes, et s’épanouit dans les années 1950 au travers d’une abstraction libre, dotée tout à la fois de fantaisie et d’une grande rigueur, dont les tableaux-reliefs et les spatiaux des années 1960 sont un remarquable aboutissement. De l’infiniment petit à la quête d’un espace architectural, Marcelle Cahn, qui parallèlement n’a jamais renoncé à la figuration considérant ses

Le MAMCS présente la première grande rétrospective consacrée à Marcelle Cahn (1895-1981). Dans l’histoire de l’art du XXème siècle, le parcours de cette artiste se situe à ses débuts à l’orée des courants expressionnistes et puristes, et s’épanouit dans les années 1950 au travers d’une abstraction libre, dotée tout à la fois de fantaisie et d’une grande rigueur, dont les tableaux-reliefs et les spatiaux des années 1960 sont un remarquable aboutissement. De l’infiniment petit à la quête d’un espace architectural, Marcelle Cahn, qui parallèlement n’a jamais renoncé à la figuration considérant ses

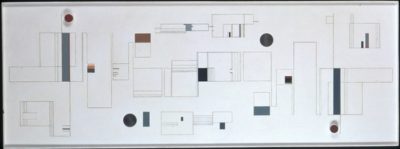

avec les encouragements de l’artiste suisse Gottfried Honegger. Nés du découpage et de l’assemblage de petites boîtes de médicament, les Spatiaux sont exécutés en bois peint par un praticien et s’appréhendent pour la plupart frontalement en déclinant un registre de formes élémentaires cadencées par le relief, les pastilles de couleur et des angles découpés qui modulent la lumière. Avec les tableaux-reliefs et les photocollages, les Spatiaux convoquent l’imagerie spatiale – stations, fusées aérospatiales et satellites en orbite – nourrie par la rivalité qui oppose États-Unis et URSS dans le domaine astronautique depuis la fin des années 1950, et constituent probablement l’un des aboutissements les plus sensationnels de la quête d’espace engagée par Marcelle Cahn depuis le milieu des années 1920.

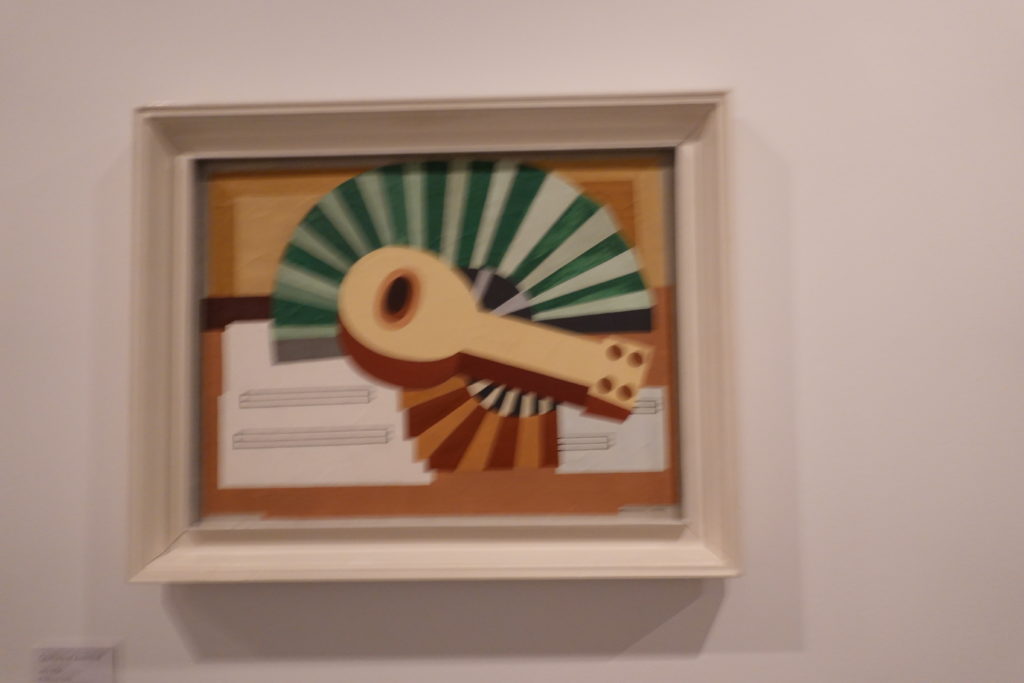

avec les encouragements de l’artiste suisse Gottfried Honegger. Nés du découpage et de l’assemblage de petites boîtes de médicament, les Spatiaux sont exécutés en bois peint par un praticien et s’appréhendent pour la plupart frontalement en déclinant un registre de formes élémentaires cadencées par le relief, les pastilles de couleur et des angles découpés qui modulent la lumière. Avec les tableaux-reliefs et les photocollages, les Spatiaux convoquent l’imagerie spatiale – stations, fusées aérospatiales et satellites en orbite – nourrie par la rivalité qui oppose États-Unis et URSS dans le domaine astronautique depuis la fin des années 1950, et constituent probablement l’un des aboutissements les plus sensationnels de la quête d’espace engagée par Marcelle Cahn depuis le milieu des années 1920. La thématique musicale est présente chez Marcelle Cahn, comme nous pouvons l’apprécier dans Éventail et guitare, 1926, mais aussi à travers les titres qui font allusion aux syncopées du jazz et autres tempos. Les nombreuses variations que l’artiste opère à partir de sérigraphies, de cartons d’invitation et de photographies, faisant danser des motifs identiques de façon sans cesse renouvelée, témoignent d’une sensibilité musicale qui rappelle la famille de musiciens dont l’artiste, formée au violon et au piano dans sa jeunesse, est elle-même issue.

La thématique musicale est présente chez Marcelle Cahn, comme nous pouvons l’apprécier dans Éventail et guitare, 1926, mais aussi à travers les titres qui font allusion aux syncopées du jazz et autres tempos. Les nombreuses variations que l’artiste opère à partir de sérigraphies, de cartons d’invitation et de photographies, faisant danser des motifs identiques de façon sans cesse renouvelée, témoignent d’une sensibilité musicale qui rappelle la famille de musiciens dont l’artiste, formée au violon et au piano dans sa jeunesse, est elle-même issue. Proche des compositeurs autant que des poètes, celle qui déclara

Proche des compositeurs autant que des poètes, celle qui déclara Les collages que Marcelle Cahn entreprend depuis 1952 et qui, à partir du milieu des années 1960, constituent l’essentiel de sa production, oscillent entre géométrie stricte et fantaisie lyrique. D’un côté, la rigueur de la pensée construite, de l’autre, la spontanéité, l’amusement qui déconstruit. Tandis qu’elle doit quitter son logement-atelier de la rue Daguerre en 1969 pour intégrer la maison de retraite pour artistes de la fondation Galignani à Neuilly,

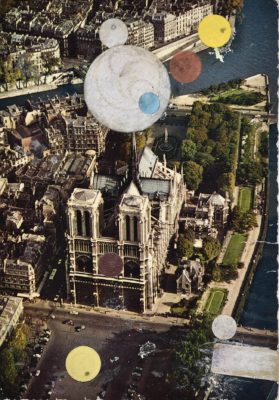

Les collages que Marcelle Cahn entreprend depuis 1952 et qui, à partir du milieu des années 1960, constituent l’essentiel de sa production, oscillent entre géométrie stricte et fantaisie lyrique. D’un côté, la rigueur de la pensée construite, de l’autre, la spontanéité, l’amusement qui déconstruit. Tandis qu’elle doit quitter son logement-atelier de la rue Daguerre en 1969 pour intégrer la maison de retraite pour artistes de la fondation Galignani à Neuilly,  Le collage sur carte postale semble être autant une occupation qu’un jeu pour l’artiste qui déploie tout son sens de l’espace à partir de cartes postales de la ville de Paris dont elle se plaît à adresser les détournements poétiques et espiègles à ses proches.

Le collage sur carte postale semble être autant une occupation qu’un jeu pour l’artiste qui déploie tout son sens de l’espace à partir de cartes postales de la ville de Paris dont elle se plaît à adresser les détournements poétiques et espiègles à ses proches. Elle inclut également des dessins et photographies d’artistes ami.e.s. Dans ses archives personnelles, figurent plusieurs centaines de lettres et cartes, des dizaines de négatifs et photographies de ses oeuvres comme de sa famille, ses poèmes originaux, des dizaines de cartes de voeux ainsi que des cartons d’invitation et articles de presse. Ses archives professionnelles sont principalement composées d’échanges avec des éditeurs, galeries et institutions. L’ensemble de la correspondance éclaire enfin la richesse des relations et amitiés artistiques de Marcelle Cahn, dont l’internationalisme, l’écart générationnel et la diversité des styles témoignent de sa grande ouverture d’esprit.

Elle inclut également des dessins et photographies d’artistes ami.e.s. Dans ses archives personnelles, figurent plusieurs centaines de lettres et cartes, des dizaines de négatifs et photographies de ses oeuvres comme de sa famille, ses poèmes originaux, des dizaines de cartes de voeux ainsi que des cartons d’invitation et articles de presse. Ses archives professionnelles sont principalement composées d’échanges avec des éditeurs, galeries et institutions. L’ensemble de la correspondance éclaire enfin la richesse des relations et amitiés artistiques de Marcelle Cahn, dont l’internationalisme, l’écart générationnel et la diversité des styles témoignent de sa grande ouverture d’esprit.

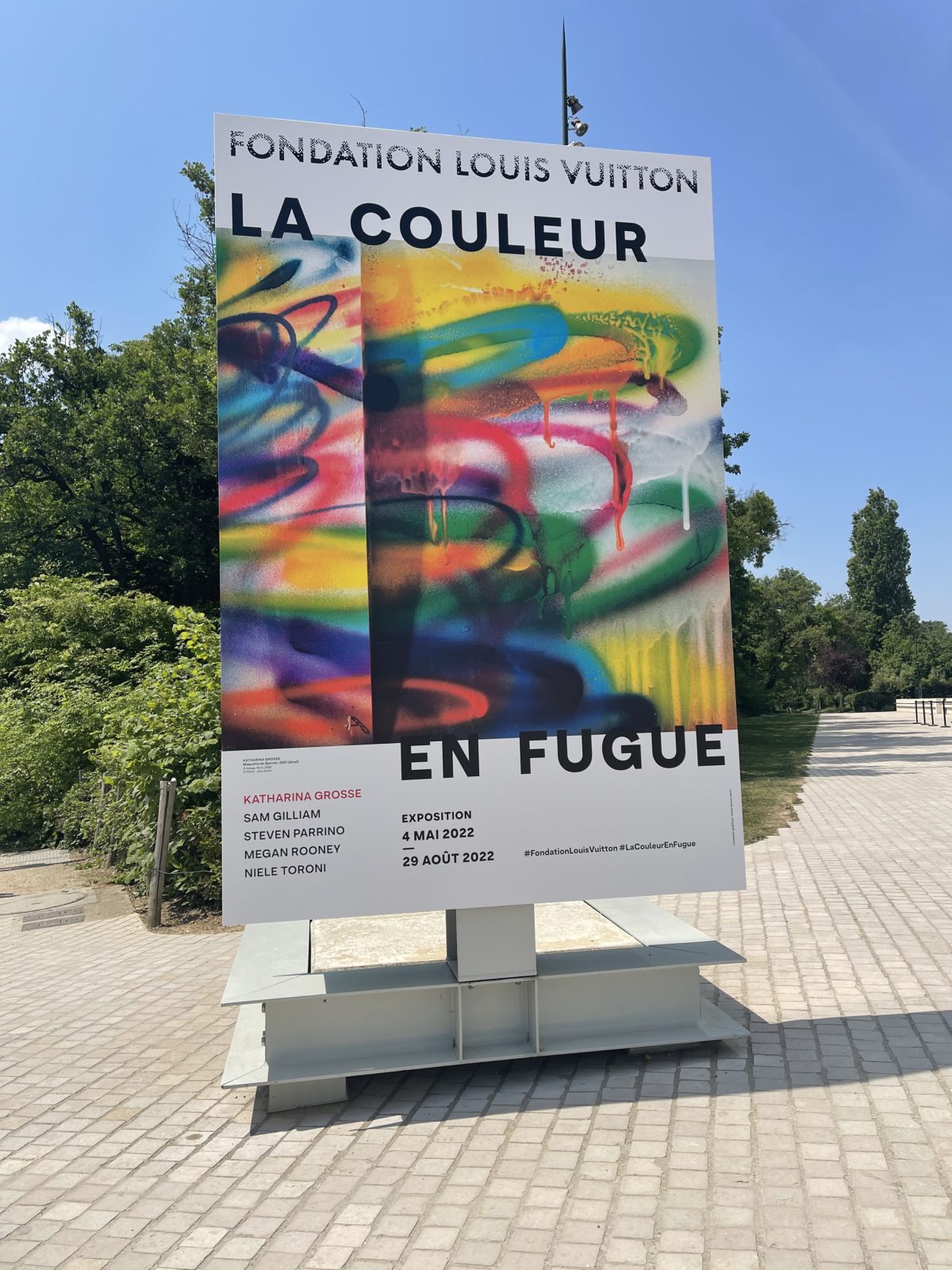

Au départ de Splinter, l’artiste crée un élément hétérogène dynamique, composé de formes triangulaires, à partir duquel la couleur se propulse dans un grand élan. Composé d’une vingtaine de triangles en contreplaqué emboîtés sur une structure autoportante, ce dispositif occupe une partie du mur de droite de la Galerie 10 et fonctionne comme un « déclencheur » visuel reliant sol et plafond. Une fois la structure installée dans l’espace, la seconde étape consiste à la peindre, ainsi que tout ce qui l’environne. Grâce à un pochoir, Katharina Grosse crée un vide au centre, comme si la lumière, en s’engouffrant par le skylight était venue « brûler » la peinture. Selon les mots de l’artiste « une peinture peut atterrir n’importe où, et s’attarder partout (…). La peinture n’est pas reliée à un endroit donné. Elle met à l’épreuve – et condense spectaculairement – les caractéristiques du réel. »

Au départ de Splinter, l’artiste crée un élément hétérogène dynamique, composé de formes triangulaires, à partir duquel la couleur se propulse dans un grand élan. Composé d’une vingtaine de triangles en contreplaqué emboîtés sur une structure autoportante, ce dispositif occupe une partie du mur de droite de la Galerie 10 et fonctionne comme un « déclencheur » visuel reliant sol et plafond. Une fois la structure installée dans l’espace, la seconde étape consiste à la peindre, ainsi que tout ce qui l’environne. Grâce à un pochoir, Katharina Grosse crée un vide au centre, comme si la lumière, en s’engouffrant par le skylight était venue « brûler » la peinture. Selon les mots de l’artiste « une peinture peut atterrir n’importe où, et s’attarder partout (…). La peinture n’est pas reliée à un endroit donné. Elle met à l’épreuve – et condense spectaculairement – les caractéristiques du réel. »

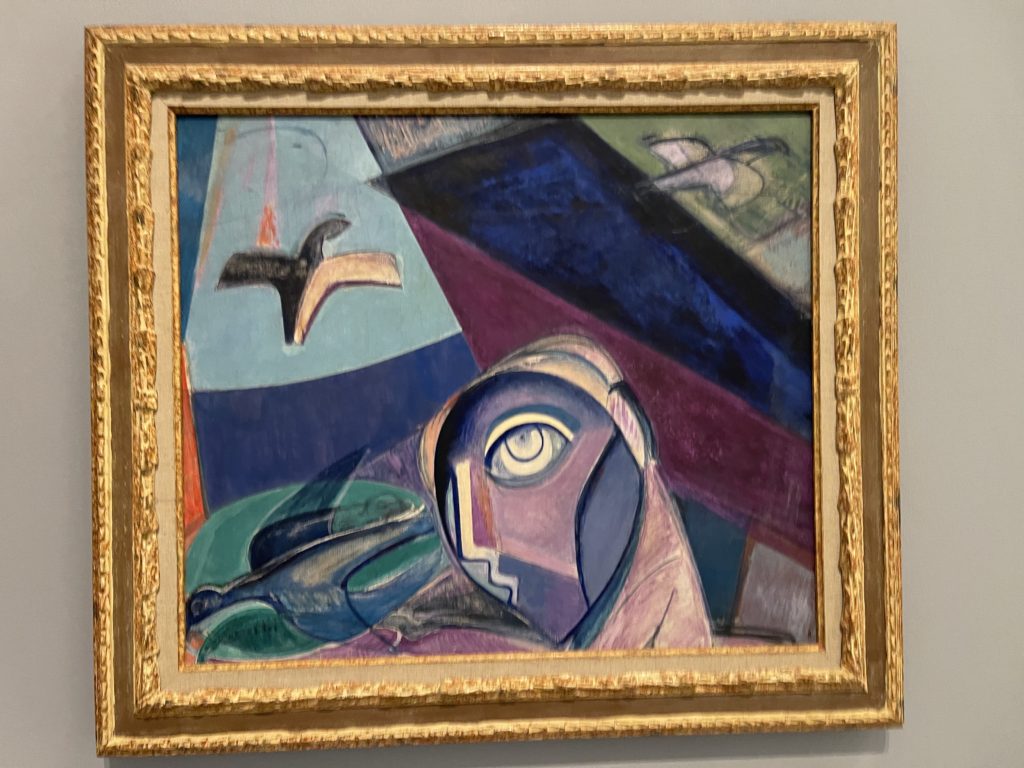

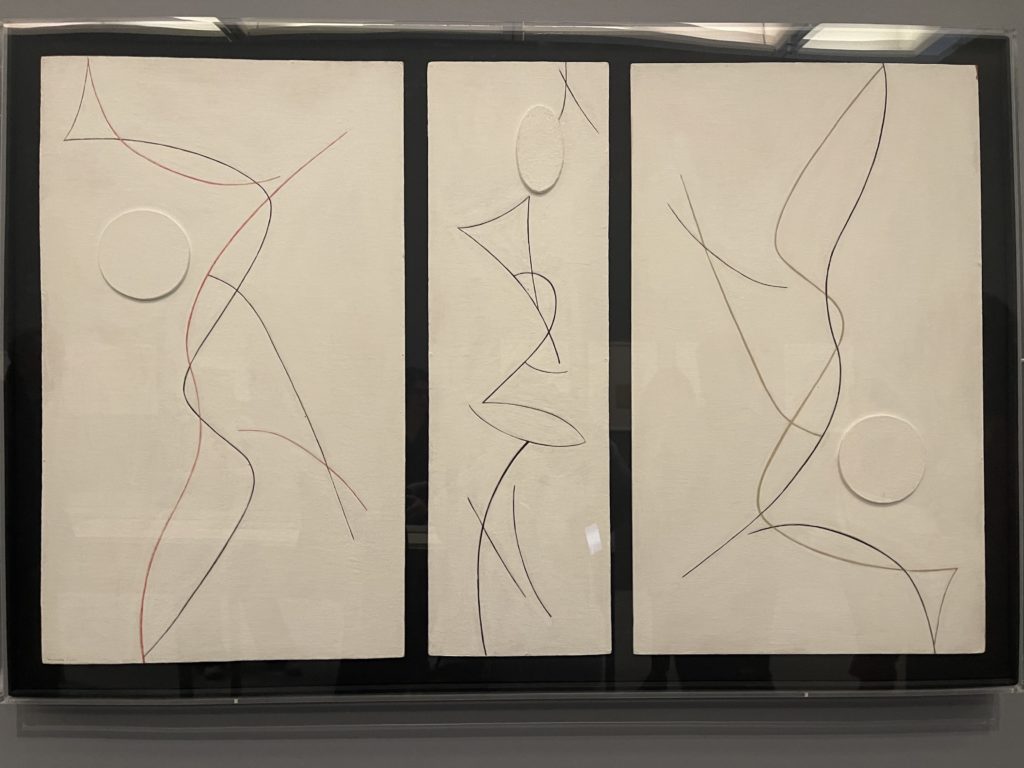

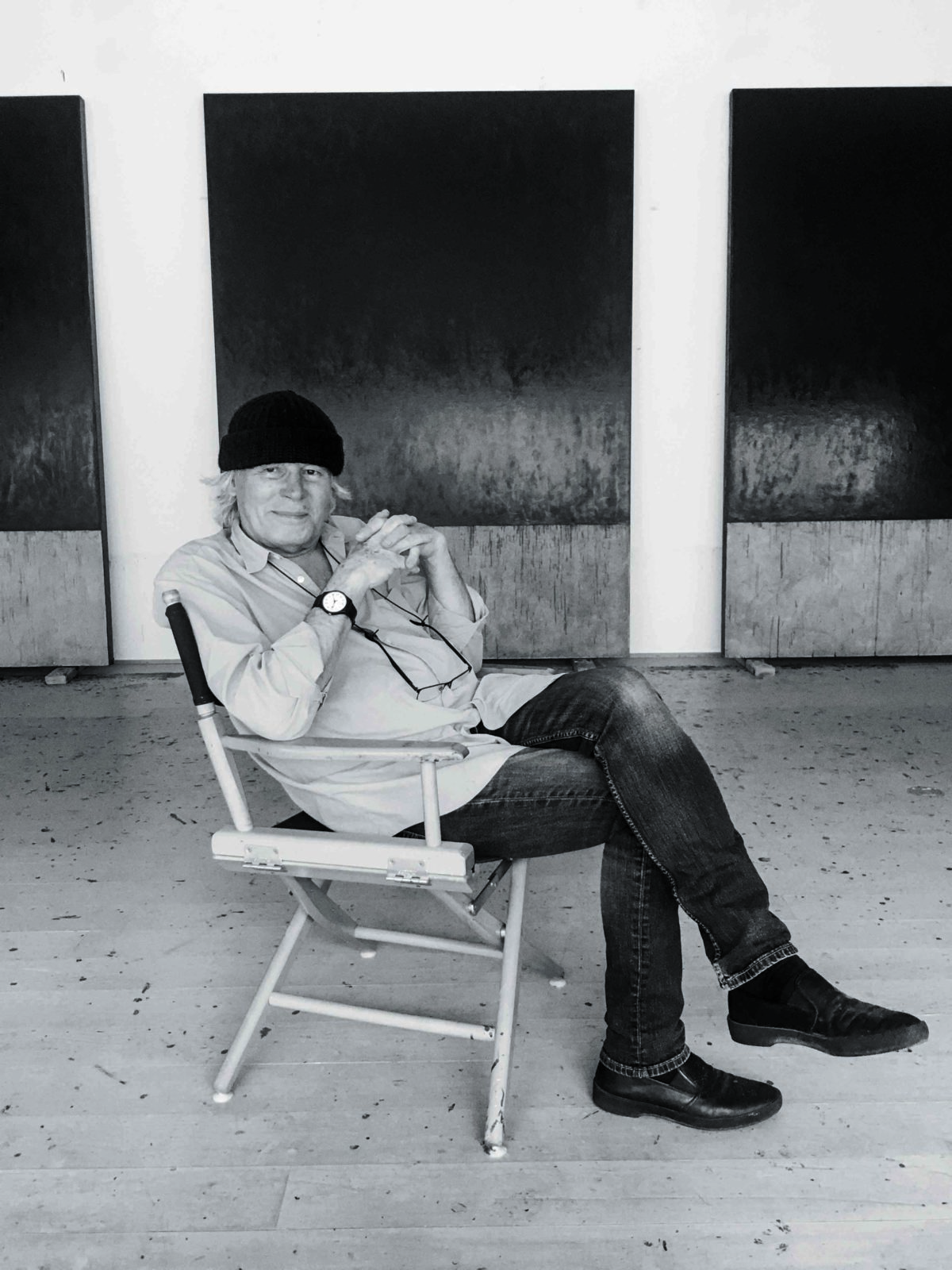

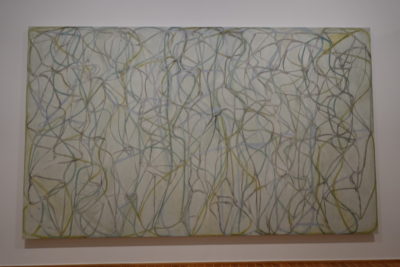

Brice Marden (*1938, Bronxville, New York) est l’un des peintres majeurs de notre temps. Dans le cadre de l’exposition Inner Space présentée dans le Neubau, le Kunstmuseum Basel rassemble quelque 90 oeuvres de cet artiste américain réalisées entre 1972 et 2019. Parmi celles-ci, des séries de dessins et des tableaux provenant de la collection de l’artiste, dont certaines exposées pour la toute première fois.

Brice Marden (*1938, Bronxville, New York) est l’un des peintres majeurs de notre temps. Dans le cadre de l’exposition Inner Space présentée dans le Neubau, le Kunstmuseum Basel rassemble quelque 90 oeuvres de cet artiste américain réalisées entre 1972 et 2019. Parmi celles-ci, des séries de dessins et des tableaux provenant de la collection de l’artiste, dont certaines exposées pour la toute première fois. Brice Marden établit sa réputation dans les années 1960 avec ses peintures monochromes et ses dessins empreints d’émotion. Son oeuvre réunit deux approches fondamentales de la tradition picturale moderne : d’une part le geste caractéristique de l’expressionnisme abstrait, de l’autre une tendance à la réduction à l’essentiel qui rapproche son oeuvre de l’art minimal, du moins extérieurement. L’exposition Inner Space donne à voir une oeuvre en écho avec les temps forts de la collection d’art américain après 1960 figurant au sein de la Öffentliche Kunstsammlung Basel.

Brice Marden établit sa réputation dans les années 1960 avec ses peintures monochromes et ses dessins empreints d’émotion. Son oeuvre réunit deux approches fondamentales de la tradition picturale moderne : d’une part le geste caractéristique de l’expressionnisme abstrait, de l’autre une tendance à la réduction à l’essentiel qui rapproche son oeuvre de l’art minimal, du moins extérieurement. L’exposition Inner Space donne à voir une oeuvre en écho avec les temps forts de la collection d’art américain après 1960 figurant au sein de la Öffentliche Kunstsammlung Basel. Jusque dans les années 1970, Marden crée des panneaux monochromes qui, quelques années plus tard, prennent la forme de diptyques et de tableaux de grandes dimensions composés de plusieurs parties, qui donnent lieu à des confrontations complexes avec la surface et la couleur et se lisent comme des paysages ou des architectures. Son intérêt pour la ligne, le geste et l’emploi de moyens et de matériaux simples (« there’s no electricity involved ») figure au coeur de sa pratique picturale et dessinatoire.

Jusque dans les années 1970, Marden crée des panneaux monochromes qui, quelques années plus tard, prennent la forme de diptyques et de tableaux de grandes dimensions composés de plusieurs parties, qui donnent lieu à des confrontations complexes avec la surface et la couleur et se lisent comme des paysages ou des architectures. Son intérêt pour la ligne, le geste et l’emploi de moyens et de matériaux simples (« there’s no electricity involved ») figure au coeur de sa pratique picturale et dessinatoire.

Malgré l’échec du projet bâlois, ces années marquèrent une rupture décisive dans l’oeuvre de Brice Marden et établirent les fondements de son évolution artistique à venir. Au début des années 1980, enthousiasmé par la visite d’une exposition à New York, il entame une exploration de la calligraphie et de la poésie asiatiques et effectue ses premiers voyages en Thaïlande. Durant ses séjours en Asie et sur l’île grecque d’Hydra, il réalise des dessins inspirés de caractères extrême-orientaux, qui continuent toutefois à résulter d’observations de la nature. Ce faisant, Marden commence à se détourner de la peinture monochrome.

Malgré l’échec du projet bâlois, ces années marquèrent une rupture décisive dans l’oeuvre de Brice Marden et établirent les fondements de son évolution artistique à venir. Au début des années 1980, enthousiasmé par la visite d’une exposition à New York, il entame une exploration de la calligraphie et de la poésie asiatiques et effectue ses premiers voyages en Thaïlande. Durant ses séjours en Asie et sur l’île grecque d’Hydra, il réalise des dessins inspirés de caractères extrême-orientaux, qui continuent toutefois à résulter d’observations de la nature. Ce faisant, Marden commence à se détourner de la peinture monochrome. Au milieu des années 1980, Brice Marden initie la série Cold Mountain. Celle-ci se réfère aux écrits du célèbre poète Han Shan, connu sous le nom de

Au milieu des années 1980, Brice Marden initie la série Cold Mountain. Celle-ci se réfère aux écrits du célèbre poète Han Shan, connu sous le nom de