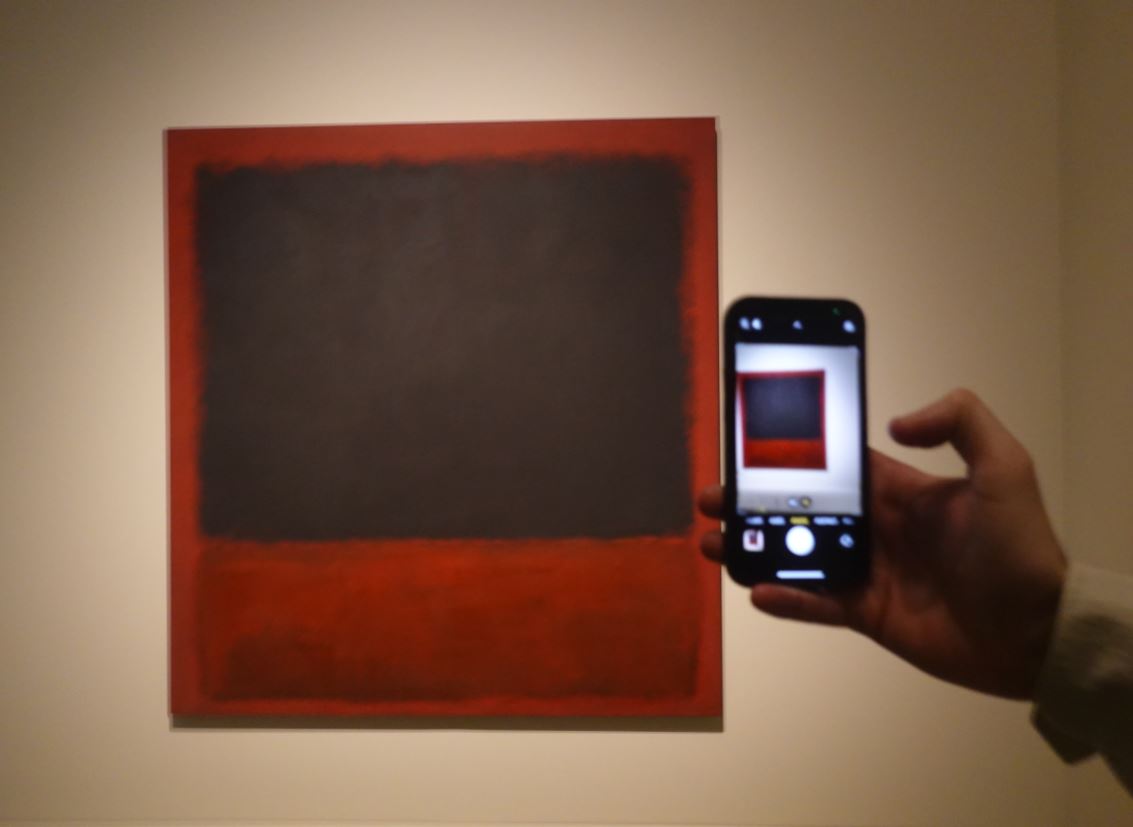

La Fondation Vuitton présente la première rétrospective en France consacrée à Mark Rothko (1903-1970), jusqu'au 2 avril 2024

Commissaire de l’exposition : Suzanne Pagé

Co-commissaire de l’exposition : Christopher Rothko

avec François Michaud et Ludovic Delalande, Claudia Buizza, Magdalena Gemra, Cordélia de Brosses

« C’était seulement l’extase ; l’art est extatique ou il n’est rien ».

Telle était la profession de foi de Mark Rothko (1903-1970).

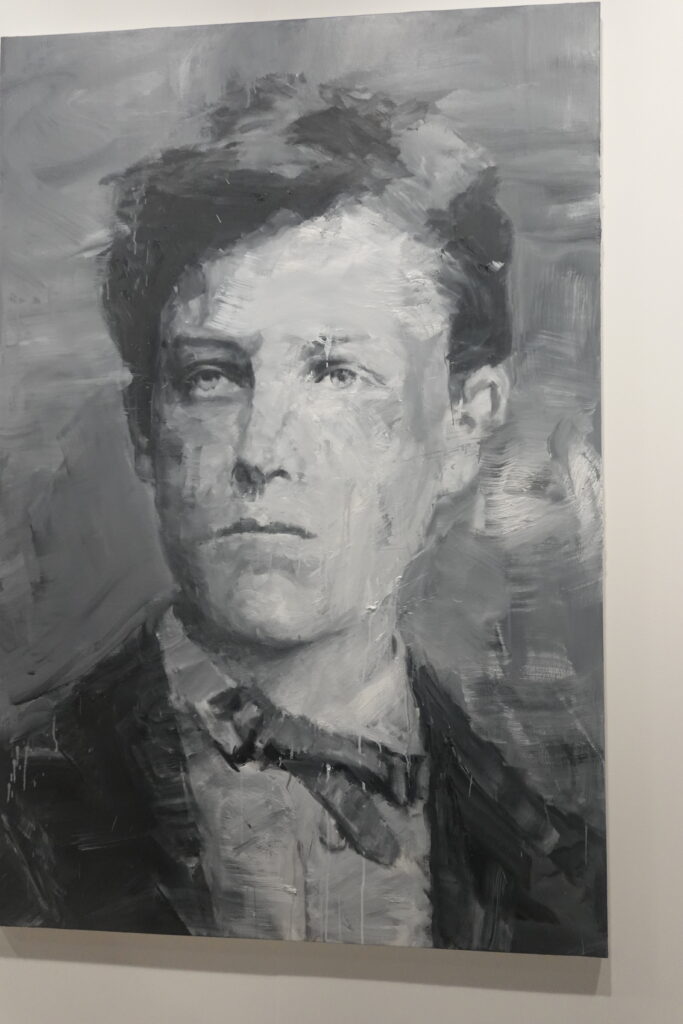

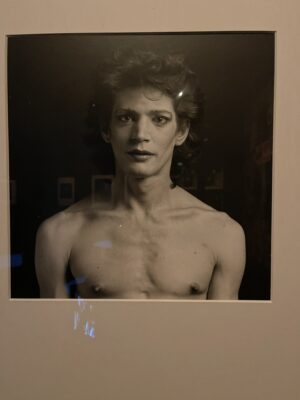

Mark Rothko, Self Portrait, 1936

Mark Rothko, Self Portrait, 1936

Huile sur toile 81,9 x 65,4 cm

Collection de Christopher Rothko

© 1998 Kate Rothko Prizel & Christopher Rothko – Adagp, Paris, 2023

Première rétrospective en France consacrée à Mark Rothko (1903-1970) depuis

celle du musée d’Art Moderne de la Ville de Paris en 1999, l’exposition présentée à la Fondation Louis Vuitton à partir du 18 octobre 2023 réunit quelque 115 oeuvres provenant des plus grandes collections institutionnelles et privées internationales, notamment la National Gallery of Art de Washington, la Tate de Londres, la Phillips Collection ainsi que la famille de l’artiste. Se déployant dans la totalité des espaces de la Fondation, selon un parcours chronologique, elle retrace l’ensemble de la carrière de l’artiste depuis ses premières peintures figuratives jusqu’à l’abstraction

lui définit aujourd’hui son oeuvre.

« Je suis devenu peintre car je voulais élever la peinture pour qu’elle soit aussi poignante que la musique et la poésie. »

Mark Rothko

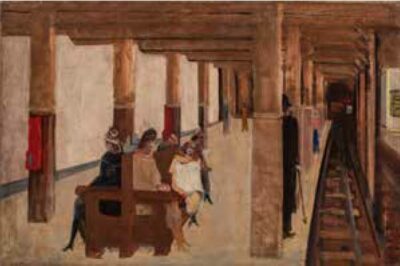

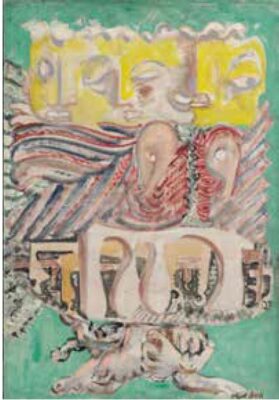

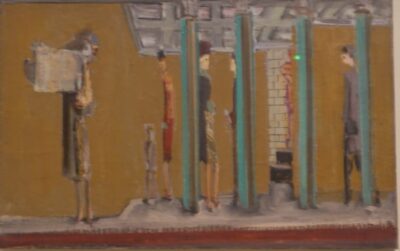

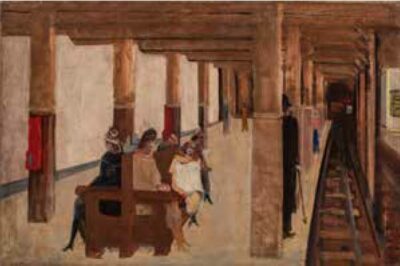

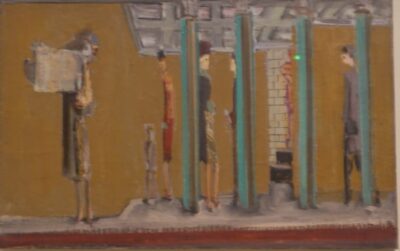

L’exposition s’ouvre sur des scènes intimistes et des paysages urbains – telles les scènes du métro new-yorkais – qui dominent dans les années 1930, avant de céder la place à un répertoire inspiré des mythes antiques et du surréalisme à travers lesquels s’exprime, pendant la guerre, la dimension tragique de la condition humaine.

Mark Rothko, Untitled (The Subway), 1937

Mark Rothko, Untitled (The Subway), 1937

Huile sur toile 61 x 91,4 cm

Collection Elie and Sarah Hirschfeld, New York

© 1998 Kate Rothko Prizel & Christopher Rothko -Adagp, Paris, 2023

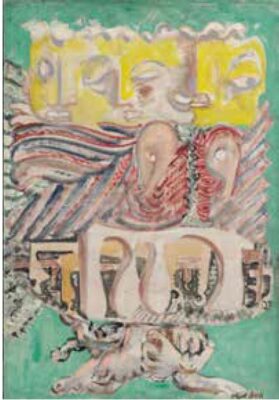

Mark Rothko, The Omen of the Eagle, 1942

Mark Rothko, The Omen of the Eagle, 1942

Huile et crayon sur toile 65,4 x 45,1 cm

National Gallery of Art, Washington DC Gift of the Mark Rothko Foundation, Inc., 1986.43.107 © 1998 Kate Rothko Prizel & Christopher Rothko –

Adagp, Paris, 2023

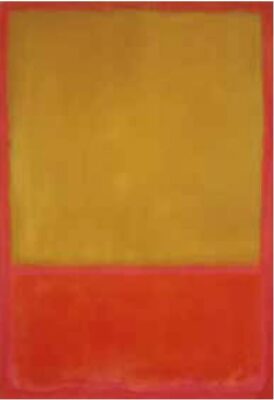

À partir de 1946, Rothko opère un tournant décisif vers l’abstraction dont la première phase est celle des Multiformes, où des masses chromatiques en suspension tendent à s’équilibrer. Progressivement, leur nombre diminue et l’organisation spatiale de sa peinture évolue rapidement vers ses oeuvres dites « classiques » des années 1950 où se superposent des formes rectangulaires suivant un rythme binaire ou ternaire, caractérisées par des tons jaunes, rouges, ocre, orange, mais aussi bleus, blancs…

Mark Rothko,

No. 21, 1949

Huile et techniques mixtes sur toile

238,8 x 135,6 cm

The Menil Collection, Houston

Acquired in honor of Alice and George Brown

with support from Nancy Wellin and Louisa Sarofim

© 1998 Kate Rothko Prizel & Christopher Rothko –

Adagp, Paris, 2023

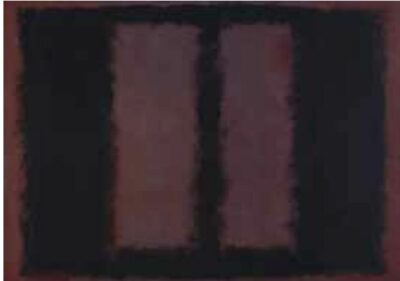

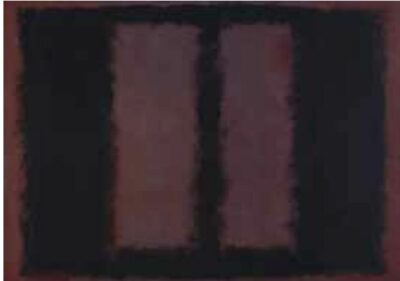

En 1958, Rothko reçoit la commande d’un ensemble de peintures murales destinées au restaurant Four Seasons conçu par Philip Johnson pour le Seagram Building – dont Ludwig Mies van der Rohe dirige la construction à New York. Rothko renonce finalement à livrer la commande et conserve l’intégralité de la série. Onze ans plus tard, en 1969, l’artiste fera don à la Tate de neuf de

ces peintures qui se distinguent des précédentes par leurs teintes d’un rouge profond, constituant une salle exclusivement dédiée à son travail au sein des collections.

Mark Rothko,

Mark Rothko,

Black On Maroon, 1958

Huile sur toile

266,7 x 365,7 cm

Tate, Londres

Presented by the artist through American

Foundation of Arts, 1969

© 1998 Kate Rothko Prizel & Christopher Rothko –

Adagp, Paris, 2023

Cet ensemble est présenté exceptionnellement dans l’exposition.

En 1960, la Phillips Collection consacre au peintre une salle permanente, la première « Rothko Room », étroitement conçue avec lui, qui est également présentée ici.

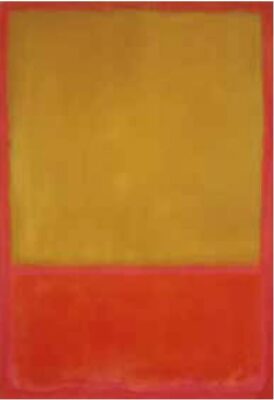

Mark Rothko,

The Ochre (Ochre, Red on Red), 1954

Huile sur toile

235,3 x 161,9 cm

The Phillips Collection, Washington DC

Acquired 1960

© 1998 Kate Rothko Prizel & Christopher Rothko –

Adagp, Paris, 2023

L’année suivante, le MoMA organisera la première rétrospective de son oeuvre qui voyagera dans plusieurs villes européennes (Londres, Bâle, Amsterdam, Bruxelles, Rome, Paris). Au cours des années 1960, il répond à de nouvelles commandes, dont la principale est la chapelle voulue par Jean et Dominique de Menil à Houston, inaugurée en 1971 sous le nom de Rothko Chapel.

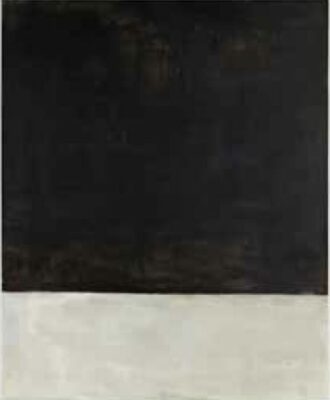

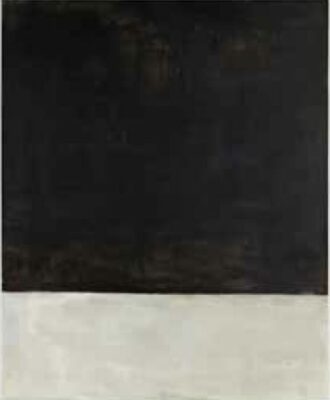

Si depuis la fin des années 1950, Rothko privilégie des tonalités plus sombres, des contrastes sourds, l’artiste n’a pourtant jamais complètement abandonné sa palette de couleurs vives, comme en témoignent plusieurs toiles de 1967 et le tout dernier tableau rouge demeuré inachevé dans son atelier. Même la série des Black and Grey de 1969-1970 ne peut mener à une interprétation simpliste

de l’oeuvre associant le gris et le noir à la dépression et au suicide.

Mark Rothko,

Untitled (Black on Gray), 1969

Acrylique sur toile

236,2 x 193,4 cm

Anderson Collection at Stanford University,

Gift of Harry W. and Mary Margaret Anderson,

and Mary Patricia Anderson Pence, 2014.1.023

© 1998 Kate Rothko Prizel & Christopher Rothko –

Adagp, Paris, 2023

Ces oeuvres sont réunies dans la plus haute salle du bâtiment de Frank Gehry aux côtés des grandes figures d’Alberto Giacometti, créant un environnement proche de ce que Rothko avait imaginé pour répondre à une commande de l’UNESCO restée sans lendemain.

La permanence du questionnement de Rothko, sa volonté d’un dialogue sans mots avec le spectateur, son refus d’être vu comme un « coloriste », autorisent à travers cette exposition une lecture renouvelée de son oeuvre – dans sa vraie pluralité.

Suzanne Pagé, Commissaire de l’exposition

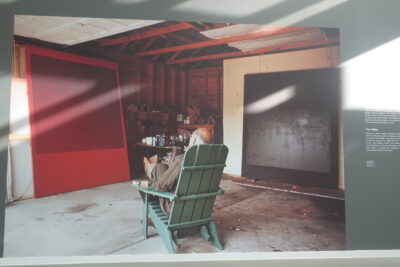

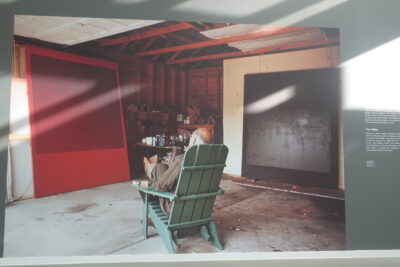

Comment dire ce qui ne peut l’être et pourtant s’éprouve si intensément ? Comment introduire par les mots à une oeuvre qui a porté à son incandescence la picturalité, langage irréductible à tout autre ? Que cherche le visiteur captif de ce qui parle si fort à ses yeux, à son coeur, à tout son être? Que cherche sans répit l’artiste lui-même que de rares photos montrent dans l’atelier scrutant

inlassablement les champs colorés auxquels il a peu à peu réduit ses propres toiles ? Pourquoi, aujourd’hui encore, cette oeuvre nous apparaît-elle si nécessaire dans son urgence intemporelle à évoquer la condition humaine, cette poignancy tapie au plus profond de chacun comme Rothko la veut au

coeur de son oeuvre, récurrente aussi dans ses carnets ?

Biographie

Né Marcus Rotkovitch et ayant quitté à l’âge de dix ans sa Russie natale après un passage par l’école talmudique, l’artiste ne cessera de nourrir sa peinture de lectures et de réflexions sur l’art et la philosophie. Après avoir quitté Yale où il avait bénéficié d’une formation intellectuelle plurielle – des mathématiques à l’économie, la biologie, la physique, la philosophie, la psychologie, les langues…

– et avoir déjà manifesté à travers un journal un engagement social permanent et lié à une volonté constante de transmission. C’est à l’École de la vie qu’il s’éprouve ensuite avant d’être brièvement tenté par le théâtre. Découvrant fortuitement la peinture à l’Art Students League en 1923, il y retournera notamment auprès de Max Weber puis en deviendra membre pour la quitter en 1930.

C’est en 1938 qu’il sera naturalisé, adoptant deux ans plus tard le nom de Mark Rothko.

« à ceux qui pensent que mes peintures sont sereines, j’aimerais dire que j’ai emprisonné la violence la plus

absolue dans chaque centimètre carré de leur surface » Rothko.

Christopher Rothko

extrait …..Aussi justifiée soit sa réputation d’artiste réservé, je pense qu’il y a derrière sa réticence à évoquer sa technique une motivation bien plus forte. À ses yeux, les matériaux, les méthodes et même les titres détournaient le spectateur de l’expérience d’absorption dans l’oeuvre. Il voulait simplement que le visiteur regarde, qu’il soit présent face à l’oeuvre.

Si Rothko était là aujourd’hui, il vous enjoindrait de cesser de lire cet essai, de lire les textes muraux, d’arrêter de vous demander où il achetait ses couleurs, s’il portait ou non ses lunettes pour peindre, ou de vous informer sur l’éclairage dans l’atelier. Regardez la peinture. Regardez dans la peinture.

Mon père ne vous demande pas de vous préoccuper de la façon dont il l’a réalisée, il veut que vous fassiez l’expérience de ce qu’il a lui-même éprouvé en l’exécutant. Il ne veut pas d’un étudiant, ni d’un observateur, il a besoin d’un co-créateur. vidéo

Traduction de l’anglais par Annie Pérez

Conclusion

Pour l’artiste hier comme pour le visiteur aujourd’hui de quel exil cet art serait-il donc le signe ? De quelle quête scellée au plus profond de chacun ?

L’état d’hypersensibilité né à la surface des tableaux et développé par les oeuvres – comme par un excès de beauté – suscite et aiguise simultanément plénitude et incomplétude. En même temps qu’est décuplé un ravissement sensoriel se creuse comme une attente puis viennent des questionnements

de l’ordre de la transcendance dont ces oeuvres autorisent l’accès. Chacun y mettra ses mots, séraphiques ou tragiques. Félicité ou néant lié à la hantise de la condition de mortel, Rothko ne choisit pas. Si les gens veulent des expériences sacrées, ils les trouveront, s’ils veulent des expériences profanes, ils les trouveront.

Cette exposition d’un artiste pour qui la musique était vitale – Mozart, Schubert… – et qui avait la volonté d’élever la peinture au même degré d’intensité que la musique et la poésie, sera l’occasion d’une création

exceptionnelle du compositeur Max Richter inspirée par l’oeuvre de Rothko.

Informations pratiques

Réservations

Sur le site : www.fondationlouisvuitton.fr

Horaires d’ouverture

(hors vacances scolaires)

Lundi, mercredi et jeudi de 11h à 20h

Vendredi de 11h à 21h

Nocturne le 1er vendredi du mois jusqu’à 23h

Samedi et dimanche de 10h à 20h

Fermeture le mardi

Horaires d’ouverture

(vacances scolaires)

Vacances de Pâques : Tous les jours de 10h à 20h

Vacances d’été : lundi, mercredi et jeudi de 11h à

20h – samedi et dimanche de 10h à 20h –

fermeture le mardi

Accès

Adresse : 8, avenue du Mahatma Gandhi,

Bois de Boulogne, 75116 Paris.

Métro : ligne 1, station Les Sablons,

sortie Fondation Louis Vuitton.

Navette de la Fondation : départ toutes les

20 minutes de la place Charles-de-Gaulle – Etoile,

44 avenue de Friedland 75008 Paris (Service

réservé aux personnes munies d’un billet Fondation

et d’un titre de transport – billet aller-retour de 2€ en

vente sur

www.fondationlouisvuitton.fr ou à bord

France culture

Partager la publication "Mark Rothko, peintre du vertige intérieur"

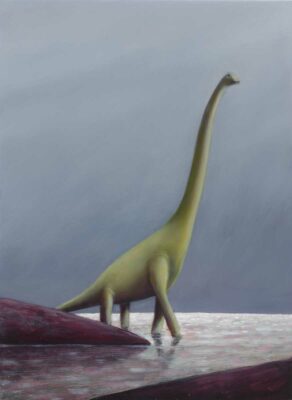

« La nuit tombe, le Parc se vide de ses visiteur·euses. Restent les animaux et ce lieu qui maintenant leur appartient. L’obscurité gomme les enclos et je ressens

Une manipulation numérique très réduite efface le décalage temporel entre son passage et celui des animaux. Ainsi, ces photos juxtaposent plusieurs temporalités, ce qui a pour effet d’annuler la distance que l’artiste et, sûrement l’animal, auraient maintenue. Le résultat est une illusion, une rêverie. Ça pourrait être celle de l’enfance réduisant l’animal à une peluche ou celle du mystique imaginant quelque Eden retrouvé. Ce qui importe, c’est qu’en partageant symboliquement l’espace, l’humain soit placé sur un plan d’égalité avec le loup, l’ours polaire ou le baudet du Poitou et qu’il n’est pas plus légitime à exister qu’eux. La vidéo présente sept collaborations avec les loups du Canada, les ours polaires, les panthères des neiges, la panthère de l’amour, le casoar, les wallabys des rochers et les baudets du Poitou.

Une manipulation numérique très réduite efface le décalage temporel entre son passage et celui des animaux. Ainsi, ces photos juxtaposent plusieurs temporalités, ce qui a pour effet d’annuler la distance que l’artiste et, sûrement l’animal, auraient maintenue. Le résultat est une illusion, une rêverie. Ça pourrait être celle de l’enfance réduisant l’animal à une peluche ou celle du mystique imaginant quelque Eden retrouvé. Ce qui importe, c’est qu’en partageant symboliquement l’espace, l’humain soit placé sur un plan d’égalité avec le loup, l’ours polaire ou le baudet du Poitou et qu’il n’est pas plus légitime à exister qu’eux. La vidéo présente sept collaborations avec les loups du Canada, les ours polaires, les panthères des neiges, la panthère de l’amour, le casoar, les wallabys des rochers et les baudets du Poitou.

Basel avec Jean-David Cahn

Basel avec Jean-David Cahn

exposition Basel Galerie Cahn 2023

exposition Basel Galerie Cahn 2023

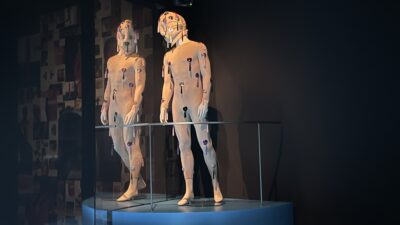

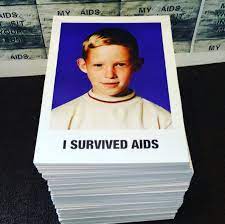

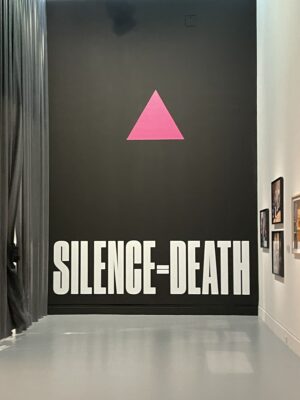

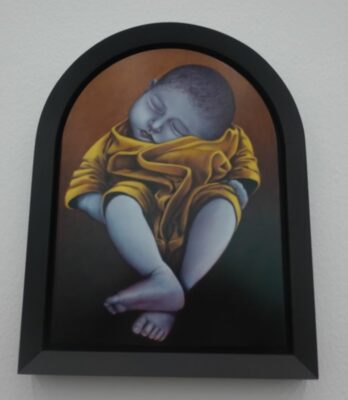

Des corps fragmentés (ceux des photographies de Kiki Smith), un visage d’enfant radieux (celui de John Hanning), des mots en forme de provocation

Des corps fragmentés (ceux des photographies de Kiki Smith), un visage d’enfant radieux (celui de John Hanning), des mots en forme de provocation

Conçue comme un voyage chrono-thématique qui place le visiteur dans un maelström de sensations et de réflexions, l’exposition s’articule en sections qui mettent en évidence les entrelacs qui unissent les énergies mobilisées contre ce qui n’est pas une maladie mais bien un scandale (pour reprendre les mots d’Elisabeth Lebovici). Les œuvres se déploient dans l’espace de l’exposition aux côtés de montages audiovisuels de l’INA, d’objets et d’archives liés à la mémoire du sida. La scénographie, tantôt immersive, tantôt intimiste, propose aux visiteurs un parcours qui fait la part belle à la sensation et rend compte de la diversité des champs de création investis par ce projet qui mise sur la pulsion de vie qui innerve la création. L’exposition s’accompagne, en outre, d’une

Conçue comme un voyage chrono-thématique qui place le visiteur dans un maelström de sensations et de réflexions, l’exposition s’articule en sections qui mettent en évidence les entrelacs qui unissent les énergies mobilisées contre ce qui n’est pas une maladie mais bien un scandale (pour reprendre les mots d’Elisabeth Lebovici). Les œuvres se déploient dans l’espace de l’exposition aux côtés de montages audiovisuels de l’INA, d’objets et d’archives liés à la mémoire du sida. La scénographie, tantôt immersive, tantôt intimiste, propose aux visiteurs un parcours qui fait la part belle à la sensation et rend compte de la diversité des champs de création investis par ce projet qui mise sur la pulsion de vie qui innerve la création. L’exposition s’accompagne, en outre, d’une

L’oeuvre définit un espace intime d’autoréflexion et de méditation, tout en mettant en scène les aspects contextuels et la signification d’une vie d’artiste faite de résilience et de résistance. C’est une représentation saisissante de la position de l’artiste aujourd’hui et des capacités transformatrices de la politique et de la poésie de l’art.

L’oeuvre définit un espace intime d’autoréflexion et de méditation, tout en mettant en scène les aspects contextuels et la signification d’une vie d’artiste faite de résilience et de résistance. C’est une représentation saisissante de la position de l’artiste aujourd’hui et des capacités transformatrices de la politique et de la poésie de l’art. L’Atelier d’aquarelle dans l’eau (2005–2006) est une oeuvre d’art participative qui transforme la salle principale de la Kunsthalle en un espace public ouvert et une scène de création. Ici, tout le monde de 7 à 77 ans est invité à participer à une activité commune, qui se présente comme un rituel éphémère composé d’eau et d’aquarelle. Élément essentiel de la ville de Baden-Baden, avec sa rivière Oos et ses thermes, l’eau est le fil conducteur fluide qui permet de travailler ensemble, de partager et de créer des rencontres personnelles et des souvenirs. À travers l’eau, SARKIS met en avant les qualités fondamentales de l’attention et de la patience pour apprendre ensemble, au moyen de l’art, à guérir les traumatismes collectifs comme personnels.

L’Atelier d’aquarelle dans l’eau (2005–2006) est une oeuvre d’art participative qui transforme la salle principale de la Kunsthalle en un espace public ouvert et une scène de création. Ici, tout le monde de 7 à 77 ans est invité à participer à une activité commune, qui se présente comme un rituel éphémère composé d’eau et d’aquarelle. Élément essentiel de la ville de Baden-Baden, avec sa rivière Oos et ses thermes, l’eau est le fil conducteur fluide qui permet de travailler ensemble, de partager et de créer des rencontres personnelles et des souvenirs. À travers l’eau, SARKIS met en avant les qualités fondamentales de l’attention et de la patience pour apprendre ensemble, au moyen de l’art, à guérir les traumatismes collectifs comme personnels. Cette forme d’activation réciproque de l’oeuvre et de son environnement s’étend également à des oeuvres existantes empruntées à des collections

Cette forme d’activation réciproque de l’oeuvre et de son environnement s’étend également à des oeuvres existantes empruntées à des collections Le fait que SARKIS revienne avec cette exposition dans la région trinationale située sur les territoires allemands, français et suisses, n’est donc pas un hasard. Près de Baden-Baden, du temps où il était professeur à l’école des beaux-arts de Strasbourg et en échanges intenses avec des artistes tels que Joseph Beuys, Marcel Broothaers et des historiens de l’art comme Pontus Hultén, il a systématisé sa recherche d’objets non occidentaux dans le but de les mettre en contexte comme des « objets trouvés » – disposés et assemblés par l’artiste sans perdre pour autant leur singularité.

Le fait que SARKIS revienne avec cette exposition dans la région trinationale située sur les territoires allemands, français et suisses, n’est donc pas un hasard. Près de Baden-Baden, du temps où il était professeur à l’école des beaux-arts de Strasbourg et en échanges intenses avec des artistes tels que Joseph Beuys, Marcel Broothaers et des historiens de l’art comme Pontus Hultén, il a systématisé sa recherche d’objets non occidentaux dans le but de les mettre en contexte comme des « objets trouvés » – disposés et assemblés par l’artiste sans perdre pour autant leur singularité. SARKIS ayant la conviction profonde que les objets ont une existence propre – avec, pour chacun, une histoire singulière de douleur et de souffrance –, il s’est rapproché de la notion de « trésor de souffrance de l’humanité », forgée par l’historien de l’art allemand Aby Warburg. SARKIS interprète ainsi l’histoire humaine à la fois comme un trésor et un fardeau collectif, qu’il relie à ses propres souvenirs et au parcours de sa vie.

SARKIS ayant la conviction profonde que les objets ont une existence propre – avec, pour chacun, une histoire singulière de douleur et de souffrance –, il s’est rapproché de la notion de « trésor de souffrance de l’humanité », forgée par l’historien de l’art allemand Aby Warburg. SARKIS interprète ainsi l’histoire humaine à la fois comme un trésor et un fardeau collectif, qu’il relie à ses propres souvenirs et au parcours de sa vie.

conséquente et passe à l’étape suivante : les arbres se dressent dans l’espace comme des êtres vivants isolés, en même temps menacés par le rouge qui apparaît comme du feu. Les espaces naturels idylliques et romantiques ont désormais disparu, l’anthropocène s’est installé et fait des victimes dans le présent et dans l’avenir. Un avenir où le sort de la nature et de l’homme n’est pas encore décidé. Devant les surfaces blanches et les formes géométriques claires du bâtiment du musée de Richard Meier, sa peinture se détache d’autant plus efficacement et permet aux visiteurs de l’exposition de vivre une

conséquente et passe à l’étape suivante : les arbres se dressent dans l’espace comme des êtres vivants isolés, en même temps menacés par le rouge qui apparaît comme du feu. Les espaces naturels idylliques et romantiques ont désormais disparu, l’anthropocène s’est installé et fait des victimes dans le présent et dans l’avenir. Un avenir où le sort de la nature et de l’homme n’est pas encore décidé. Devant les surfaces blanches et les formes géométriques claires du bâtiment du musée de Richard Meier, sa peinture se détache d’autant plus efficacement et permet aux visiteurs de l’exposition de vivre une

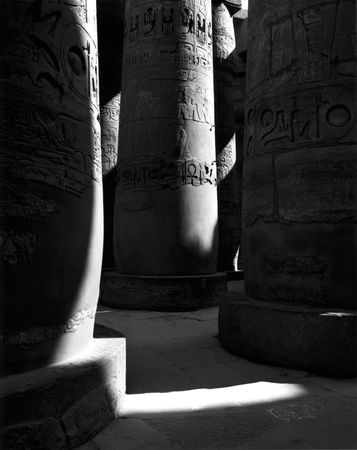

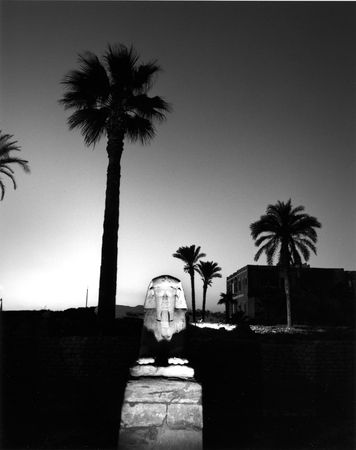

Rome, pyramide de Caïus Cestius, 2022

Rome, pyramide de Caïus Cestius, 2022

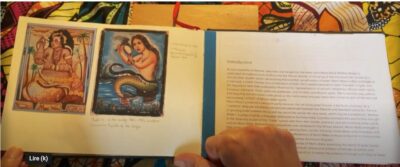

De septembre 2021 à avril 2022, Diane de Selliers et Jean-Christophe Ballot sont partis en Irak, au coeur de la Mésopotamie sur les traces des oeuvres représentant le célèbre héros. JC Ballot a réalisé autour de

De septembre 2021 à avril 2022, Diane de Selliers et Jean-Christophe Ballot sont partis en Irak, au coeur de la Mésopotamie sur les traces des oeuvres représentant le célèbre héros. JC Ballot a réalisé autour de  Figurine-plaquette : deux guerriers, Irak. Époque amorrite, vers 2000-1600 av. J.-C. Terre cuite, 10,1 x 8,8 cm, musée du Louvre, Paris. © Jean-Christophe Ballot

Figurine-plaquette : deux guerriers, Irak. Époque amorrite, vers 2000-1600 av. J.-C. Terre cuite, 10,1 x 8,8 cm, musée du Louvre, Paris. © Jean-Christophe Ballot Statuette : orante tenant un vase, dite la « femme à l’aryballe ». Irak, Époque néo-sumérienne, vers 2100 av. J.-C. Albâtre, 20 × 8,2 cm. Musée du Louvre, Paris © Jean-Christophe Ballot,

Statuette : orante tenant un vase, dite la « femme à l’aryballe ». Irak, Époque néo-sumérienne, vers 2100 av. J.-C. Albâtre, 20 × 8,2 cm. Musée du Louvre, Paris © Jean-Christophe Ballot,

Mark Rothko, Self Portrait, 1936

Mark Rothko, Self Portrait, 1936 Mark Rothko, Untitled (The Subway), 1937

Mark Rothko, Untitled (The Subway), 1937 Mark Rothko, The Omen of the Eagle, 1942

Mark Rothko, The Omen of the Eagle, 1942

Mark Rothko,

Mark Rothko,

C’est l’un des personnages les plus en vue du marché de l’art et paradoxalement l’un des plus discrets. Il a pris la direction de Paris+ par Art Basel lorsque le groupe Bâlois a remporté l’appel d’offre de la RMN (Réunion des Musées Nationaux) – Grand Palais en 2022. Né à Paris, il a grandi en Suisse avant de partir pour les États-Unis où il s’est forgé une expérience solide.

C’est l’un des personnages les plus en vue du marché de l’art et paradoxalement l’un des plus discrets. Il a pris la direction de Paris+ par Art Basel lorsque le groupe Bâlois a remporté l’appel d’offre de la RMN (Réunion des Musées Nationaux) – Grand Palais en 2022. Né à Paris, il a grandi en Suisse avant de partir pour les États-Unis où il s’est forgé une expérience solide.