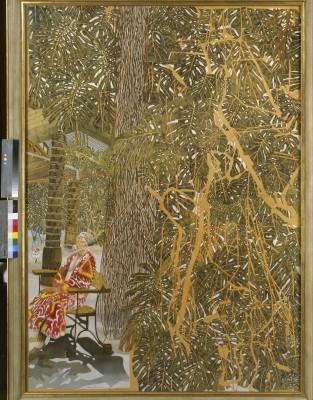

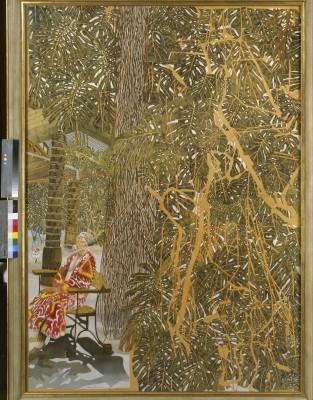

En 1999, avant la Fondation Maeght de Saint-Paul de Vence, la Fondation Pierre Gianadda présentait une grande rétrospective de cette oeuvre inclassable et méconnue, révélant la série des «Ateliers», celle des «Rocking Chairs», ou encore les «Escaliers». Jean Clair, commissaire de l’exposition, ancien directeur du Musée Picasso à Paris et vieil admirateur de Sam Szafran, jetait un regard perspicace sur les dessins de son ami, «prétextes à un jeu abstrait, d’une parfaite maîtrise, qui anime l’inanimé et qui donne… la puissance de la vie à l’inerte».

De Sam Szafran, on connaît déjà les grands formats( 7.50 sur 3.50 de haut) la céramique, l’escalier qui peut être vu de la rue, «Escalier» en 2005, sont composées de 220 carreaux peints à la main, formant un décor de 7 mètres 50 de long et 3 mètres 50 de haut,qui orne la pavillon qui porte son nom, et qui est orné du côté jardin de phylodindron sur fond blanc, autre plante habituelle de SSZ, «Feuillages» en 2006.

Leur graphisme tendu, touffu, oppressant crée une oeuvre à l’atmosphère automnale. Dans cette commande, Sam Szafran aurait trouvé «le goût, sinon la confiance, du monumental.» C’est ainsi qu’il s’est attaqué à « Cosmos » en hommage à Jean Clair et à son exposition de 1999, à la Fondation Pierre Gianadda dont il était le commissaire .

La céramique a été réalisée dans l’atelier de Joanet Artigas, dans son atelier de Gallifa près de Barcelone. La Fondation expose les dessins préparatoires de ces oeuvres monumentales. Après avoir travaillé pendant des années sur des formats moyens, il n’a pas hésité à s’attaquer à une autre grande toile terminée, il y a juste 1 mois pour l’exposition de Gianadda. La rétrospective martigneraine comporte quelques unes de ces très grandes œuvres, Daniel Marchesseau, le commissaire confiant :

«Il y a quelques morceaux de bravoure. C’est éclatant et d’une très grande puissance.» Cette oeuvre n’a cessé depuis de surprendre, reprenant des thèmes anciens et les développant par séquences. Ses villes se déplient aujourd’hui «telles un jeu de l’oie, dans un jeu de miroirs déformants». La virtuosité de lignes et des compositions, le jeu des couleurs et de la lumière, est guidée par une réflexion sans cesse renouvelée.

Daniel Marchesseau reprend le mot de Léonard de Vinci pour en parler :

«La puissance de ce travail est d’être pleinement cosa mentale», une affaire d’intellect, autant qu’une réussite plastique et esthétique. Il réinvente la nature, avec une virtuosité qui transcende les ateliers et cages d’escaliers. Ce sont des intérieurs et non des paysages, des palettes de couleurs avec une atmosphère .

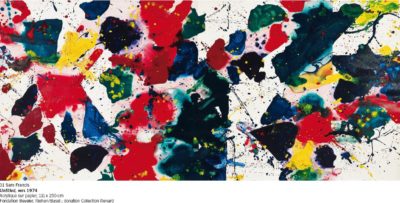

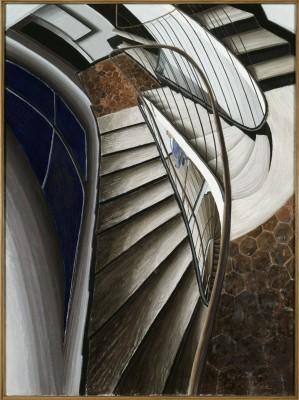

Hommage à Jean Clair pour son

exposition « Cosmos »

2012

Aquarelle

250 x 300 cm (cadre 270 x 320

cm)

Collection particulière

© Patrice Schmidt

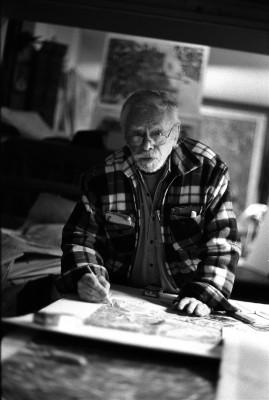

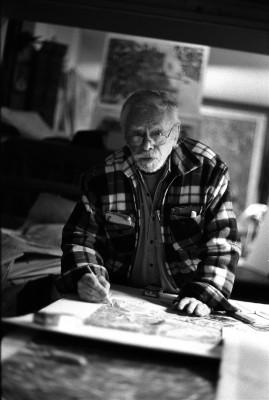

L’homme est à la fois secret et bavard, (Daniel Marchesseau,) l’exposition peut être l’apothéose de son parcours, difficile, hiératique, douloureux. Il laisse une œuvre extrêmement rare, exprimée avec beaucoup de pudeur, de lenteur, à travers un prisme de vie qui est d’abord un terrain douloureux, par sa naissance, son parcours pendant la guerre, il échappe à la rafle du Vél’ d’hiv, alors que son père est déporté parmi les premiers à Auchwitz, en 1944 les wafen SS le prennent à la gare d’Orléans, il a à peine 10 ans, il est embarqué pour Drancy, il n’échappe que de très peu, au dernier convoi pour les camps. Ce parcours forge ce tempérament plus que révolté et facilite ce désir de fuite en avant. Cet instinct de survie le conduit encore aujourd’hui à créer.

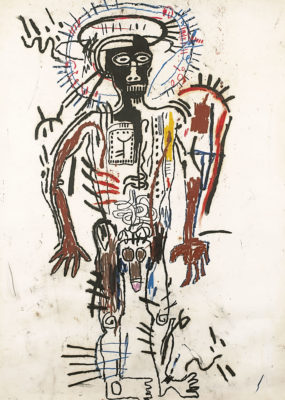

Lilette enceinte

1965

Fusain

73 x 53 cm

Collection particulière

© Jean-Louis Losi, Paris

Il connu très tardivement la réussite, avec sa compagne Lilette, ils ont donné naissance à un fils handicapé. Tout ceci a constitué le moteur de sa création. Le corpus de ses œuvres est limité à 2 000 oeuvres, 800 à l’aquarelle et 1200 au crayon ou au pastel. L’artiste est totalement autodidacte. Il passe une partie de son adolescence en Australie, où il parcourt la National Gallery où il découvre l’art des grands illustrateurs du 18e s, qui vont l’influencer et dont la coloration britannique et marginale vont être déterminant dans son originalité.

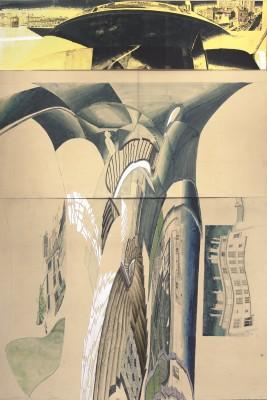

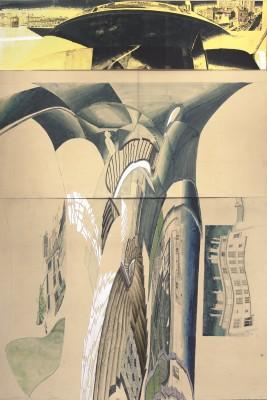

1981

Pastel à l’huile sur quatre feuilles de papier

montées ensemble

154 x 113.5 cm

Collection du Centre Pompidou, Mnam/Cci –

achat en 1982. no inv. AM

1982-35

© ADAGP

© Centre Pompidou, MNAM-CCI, Dist.

RMN-Grand Palais / Droits réservésAnnées de galère au retour en France, il quitte sa famille à l’âge de 17 ans, connaît les petits boulots, puis il s’intéresse à la gravure de Dürer. Il se réfugie au Louvre et au musée d’histoire naturelle Il apprend l’art du dessin, s’inscrit aux cours du soir de dessin de la ville de Paris, gagne misérablement sa vie et s’installe dans le quartier de Montparnasse. En 1953, il s’inscrit à l’atelier de la Grande Chaumière et rencontre d’autres artistes (Ipoustéguy, Pélayo, Clavé). Une rencontre importante est celle avec Django Rheinardt, en 1955, qui lui donne la passion du jazz. A la fin des années 50, il se lie avec des sculpteurs, Jacques Delahaye, Alberto et Diego Giacometti en 1961, Raymond Mason, Joseph Erhardy. D’autres influences se font sentir après ses rencontres avec Nicolas de Staël et Jean-Paul Riopelle, des peintres qui lui ouvrent les portes de l’abstraction. En 1958, retour à la figuration. Sam Szafran reçoit une première boîte de pastels. Il abandonne la peinture à l’huile. Il expose pour la première fois dans la galerie de Max Kaganovitch, grâce à Riopelle, en 1963. César et Ipoustéguy le signalent ensuite au galeriste Claude Bernard qui l’expose dès l’année suivante.

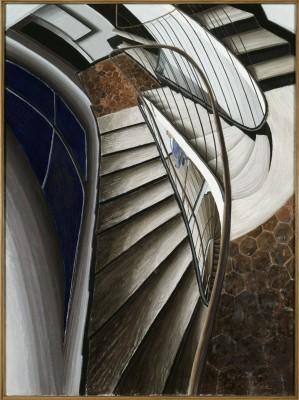

Sam Szafran

La série des «Choux» date de cette époque. Il épouse Lilette Keller, originaire de Moutier en Suisse…… il se rapproche d’Arrabal, Roland Topor et Jodorowsky, se lie d’amitié avec Henri Cartier Bresson auquel il donne des cours de dessin. Il développe une nouvelle série, les «Imprimeries». Il s’installe à Malakoff en 1974, dans une ancienne fonderie, et amorce la série des «Escaliers». De 1986 date l’apparition des grandes aquarelles des Ateliers, des Serres et des Escaliers:

«Mon obsession des plantes a trouvé là le meilleur terrain pour s’exprimer». Dans les années 90, il découvre un nouveau support pour ses aquarelles, la soie, et explore des compositions en mosaïque à partir de polaroïds. Dans la série des «Escaliers», les images se déploient en lames d’éventail. Il a le sens du vertige hallucinant, l’appréhension de l’espace, qu’il nous fait partager, les végétations sont à l’intérieur, les gammes de couleurs se déploient dans ses toiles avec somptuosité, il joue avec les ombres portées des fenêtres dans ses cages d’escaliers. Il décline à l’infini, une variété de tons, allie pastel et aquarelles. Dans ses dessins il manie le fusain avec tout autant de dextérité.

«l’une des oeuvres les plus secrètes et les plus poétiques de ce temps».

Alain Weinstein, producteur de France culture :

« entretiens avec Sam Szafran. »

Sam Sz 78 ans, a fait un énorme effort pour cette exposition, en matière de communication, il a librement ouvert son cœur.

RENSEIGNEMENTS

Tel_: + 41 27 722 39 78 Fax_: + 41 27 722 52 85

Contact_: info@gianadda.ch site_: www.gianadda.ch

HORAIRES DE L’EXPOSITION Tous les jours_: 10h à 18h

COMMENT S’Y RENDRE Correspondance gare CFF par bus (arrêt Fondation Pierre Gianadda) ou train Martigny- Orsières (gare Martigny-Bourg). Train panoramique Chamonix – Mont-Blanc – Châtelard – Martigny: 1 h 45. Paris – Lausanne (TGV) – Martigny: 5 h

images courtoisie de la Fondation Gianadda

Partager la publication "Sam Szafran, 50 ans de peinture"

le DVD

le DVD