© F.L.C./ ADAGP, PARIS, 2019/COURTESY OF VITRA DESIGN MUSEUM

Jusqu’au 24 février 2020

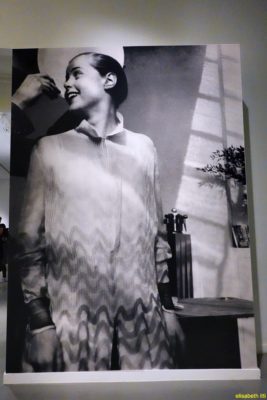

A l’occasion du vingtième anniversaire de la disparition de Charlotte Perriand (1903-1999), la Fondation Louis Vuitton lui consacre une grande exposition abordant les liens entre art, architecture et design. Pionnière de la modernité, l’architecte et créatrice Charlotte Perriand est notamment connue pour son apport essentiel au domaine du design. La Fondation propose au visiteur un voyage au fil du XXème siècle dans l’ensemble de ses galeries, aux côtés d’une femme engagée dans la définition d’un nouvel art de vivre.

L’exposition entend retracer le travail d’architecte de Charlotte Perriand, dont l’œuvre anticipe les débats contemporains autour de la femme et de la place de la nature dans notre société. Elle offre au visiteur la possibilité d’entrer de plain-pied dans la modernité, grâce à des reconstitutions, fidèles scientifiquement, intégrant des œuvres d’arts sélectionnées par Charlotte Perriand afin d’incarner sa vision de la synthèse des arts. A travers cette exposition, l’œuvre de Charlotte Perriand nous invite à repenser le rôle de l’art dans notre société : objet de délectation, il est aussi le fer de lance des transformations sociétales de demain.

L’APPARTEMENT IDEAL (Galerie 1)

Le rez-de-bassin est consacré à l’invention d’une modernité oscillant entre fascination pour l’industrie, engagement politique et nécessaire retour vers la nature. Dès les années 1920, Charlotte Perriand imagine un

Le rez-de-bassin est consacré à l’invention d’une modernité oscillant entre fascination pour l’industrie, engagement politique et nécessaire retour vers la nature. Dès les années 1920, Charlotte Perriand imagine un

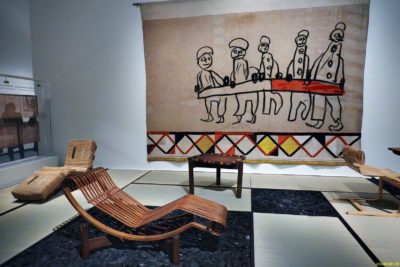

« art de vivre » en rupture avec les codes de son époque. S’inspirant de l’univers de l’automobile, du cinéma et repensant le rôle de la femme, elle conçoit pour son studio de Saint-Sulpice (1927) des meubles en acier chromé qui témoignent d’une étonnante modernité, puis étudie un projet intitulé « Travail & sport » (1927) qui illustre sa vision de l’appartement moderne.  Associée à Le Corbusier et Pierre Jeanneret, elle dessine en dialogue avec eux des « icônes » telles que la « chaise longue » ou le

Associée à Le Corbusier et Pierre Jeanneret, elle dessine en dialogue avec eux des « icônes » telles que la « chaise longue » ou le

« fauteuil grand confort » qui prennent place au sein d’un appartement idéal, présenté lors du Salon d’automne de 1929.

ENGAGEMENT POLITIQUE & RETOUR VERS LA NATURE (Galerie 2)

Consciente de l’écueil d’une modernité vouée au fonctionnalisme, elle opère dès les années 1930 un retour vers la nature et s’engage en faveur d’un renouveau de l’habitat. Elle dénonce « La grande misère de Paris » en matière de logement et propose avec la Maison du jeune homme (1935) un espace où s’entrelacent lumière, œuvres d’art, objets trouvés et meubles modernes. La confrontation entre ses photographies d’art brut et les dessins de Fernand Léger illustre la force d’une nature dans laquelle Charlotte Perriand puise son inspiration, créant ses premières

« formes libres » aux courbes organiques.

LE JAPON & LA RECONSTRUCTION (Galerie 4)

Invitée au Japon en 1940 pour orienter la production du pays dans le domaine des arts appliqués, elle présente une exposition intitulée « Sélection-Tradition-Création » (Galerie 4) qui appelle à repenser l’espace à vivre et l’usage de matériaux traditionnels, tels que le bambou. Elle influence une génération de designers japonais et puise dans cette culture de nouvelles sources d’inspiration. Après la Libération, elle prend part à la Reconstruction, faisant appel à des artistes, tels que Fernand Léger, Pablo Picasso ou Alexandre Calder pour ses projets. En 1947, le magazine Elle la consacre ministre de la Reconstruction, dans un hypothétique 1er ministère de femmes. (n°15)

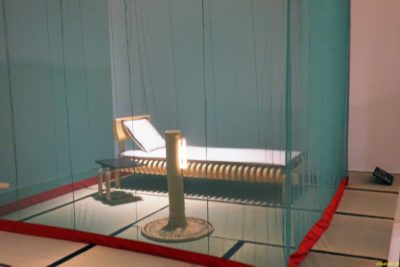

Les chambres d’étudiants qu’elle dessine pour la Maison du Mexique (1952) et la Maison de la Tunisie (1952) illustrent sa réflexion sur l’espace minimum et l’imbrication entre mobilier, architecture et art. Cette Reconstruction est bien sûr physique mais également métaphorique, avec pour ambition d’offrir aux hommes et aux femmes un indispensable renouveau après le traumatisme de la guerre.

Les chambres d’étudiants qu’elle dessine pour la Maison du Mexique (1952) et la Maison de la Tunisie (1952) illustrent sa réflexion sur l’espace minimum et l’imbrication entre mobilier, architecture et art. Cette Reconstruction est bien sûr physique mais également métaphorique, avec pour ambition d’offrir aux hommes et aux femmes un indispensable renouveau après le traumatisme de la guerre.  Sa fenêtre dévoilant un dessin de Picasso (Maison familiale de Nelson, 1947), la sélection de « formes utiles » qu’elle réalise à l’occasion d’une exposition au musée des Arts décoratifs (1949-1950), ainsi que la cuisine ouverte de l’unité d’habitation de Marseille sont autant d’exemples de cette fonction poétique qu’entend offrir Charlotte Perriand.

Sa fenêtre dévoilant un dessin de Picasso (Maison familiale de Nelson, 1947), la sélection de « formes utiles » qu’elle réalise à l’occasion d’une exposition au musée des Arts décoratifs (1949-1950), ainsi que la cuisine ouverte de l’unité d’habitation de Marseille sont autant d’exemples de cette fonction poétique qu’entend offrir Charlotte Perriand.

UNE SYNTHESE DES ARTS ET DES CULTURES (Galerie 5, 6 et 7)

La continuité entre Art et Architecture s’incarne dans l’exposition « Proposition d’une Synthèse des arts » qui s’ouvre à Tokyo en 1955 (Galerie 5). Charlotte réunit ses compagnons de route, Fernand Léger et Le Corbusier, mais aussi Hans Hartung et Pierre Soulages, en concevant un espace qui unit peintures, sculptures, tapisseries, mobilier et architecture, abolissant les frontières des disciplines. Son dessein est de transformer le quotidien grâce aux arts en créant un nouveau rapport au monde, de nouvelles interactions sociales, moins cloisonnées et sollicitant les sens.  Cette proposition utopique est portée à Paris par la galerie Steph Simon (Galerie 6) qui diffuse les créations emblématiques de l’art de vivre de Charlotte Perriand. La résidence qu’elle imagine à Rio (Galerie 7) illustre la capacité de cette créatrice infatigable à se renouveler tout au long de sa carrière, en demeurant toujours fidèle à ses principes : concevoir des formes utiles, intégrant les technologies d’avant-garde ainsi que les savoir-faire de différentes cultures.

Cette proposition utopique est portée à Paris par la galerie Steph Simon (Galerie 6) qui diffuse les créations emblématiques de l’art de vivre de Charlotte Perriand. La résidence qu’elle imagine à Rio (Galerie 7) illustre la capacité de cette créatrice infatigable à se renouveler tout au long de sa carrière, en demeurant toujours fidèle à ses principes : concevoir des formes utiles, intégrant les technologies d’avant-garde ainsi que les savoir-faire de différentes cultures.

CHARLOTTE PERRIAND ET LES ARTS (Galerie 9)

Le dernier niveau de la Fondation présente des aspects méconnus de l’œuvre de Charlotte Perriand, notamment sa contribution au monde des musées et des collectionneurs (Galerie 9). L’équipement du musée d’art moderne (1965), l’appartement du collectionneur Maurice Jardot (1978) et la nouvelle conception de la galerie Louise Leiris (1989) définissent des espaces qui invitent à un dialogue entre le visiteur et les œuvres. Charlotte Perriand est aussi un grand « bâtisseur ».

L’ARCHITECTURE DES ARCS (Galerie 8 et 10)

Réfléchissant à la préfabrication dès les années 1930, elle imagine avec Pierre Jeanneret un « Refuge Tonneau » (1938), tout à la fois abri et invitation au voyage. Cet amour de la nature et de la montagne explique la force et la discrétion de l’architecture que dessine Charlotte Perriand pour la station de ski des Arcs en Savoie (1967-1989). Rivalisant d’ingéniosité quant à leur inscription dans la pente, ses immeubles offrent à leurs occupants des lieux de repos, mais aussi de contemplation, avec de spectaculaires cadrages des sommets alpins (Galerie 10).

Rivalisant d’ingéniosité quant à leur inscription dans la pente, ses immeubles offrent à leurs occupants des lieux de repos, mais aussi de contemplation, avec de spectaculaires cadrages des sommets alpins (Galerie 10).

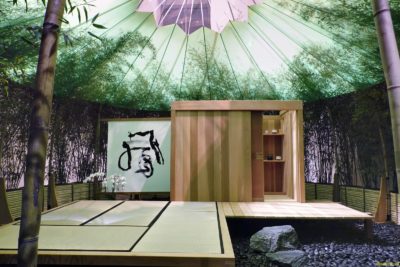

Enfin la dernière galerie du parcours (Galerie 11) invite le visiteur à une méditation sur la place de la nature et l’importance du dialogue des cultures, avec la Maison de thé (1993), réalisée pour l’UNESCO et dialoguant avec des œuvres d’artistes japonais, tels que Sofu Teshigahara et Isao Domoto.

Le comité scientifique de l’exposition réunit cinq commissaires :

Jacques Barsac, Sébastien Cherruet, Gladys Fabre, Sébastien Gokalp,

Pernette Perriand ; et Arthur Rüegg comme conseiller scientifique pour les reconstitutions.

Le Corbusier

Le Corbusier

Calder

Calder

Fernand Léger

Fondation Louis Vuitton

Bernard Arnault, Président

Jean-Paul Claverie, Conseiller du Président

Suzanne Pagé, Directrice artistique

Sophie Durrleman, Directrice déléguée

Au

Au  « elles seules peuvent assurer une transformation des regards, un

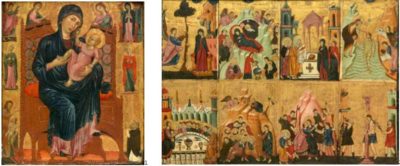

« elles seules peuvent assurer une transformation des regards, un vue de la Collection Gandur au musée Rath de Genève

vue de la Collection Gandur au musée Rath de Genève Sarah et une nature morte. Mais aussi des Martin Barré , au style très personnel qui vise une

Sarah et une nature morte. Mais aussi des Martin Barré , au style très personnel qui vise une

photos de l’auteur, courtoisie de Monsieur Jean Claude Gandur

photos de l’auteur, courtoisie de Monsieur Jean Claude Gandur

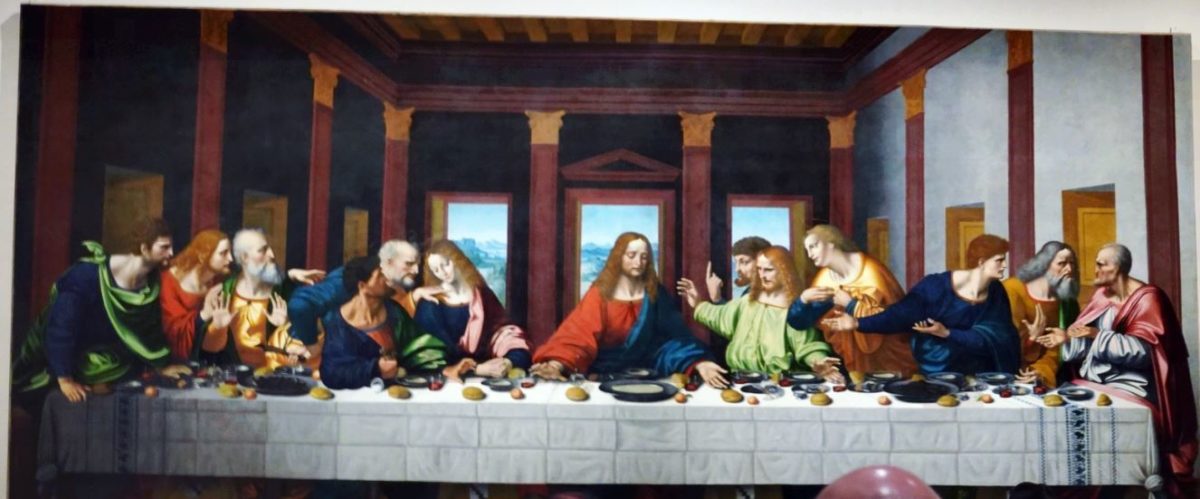

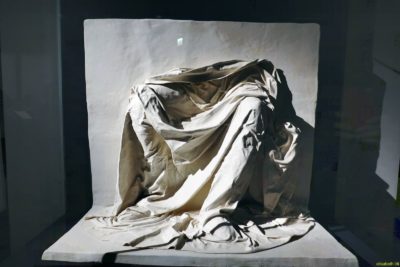

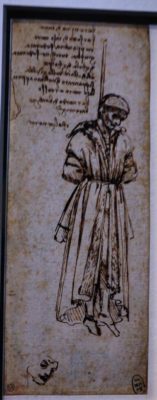

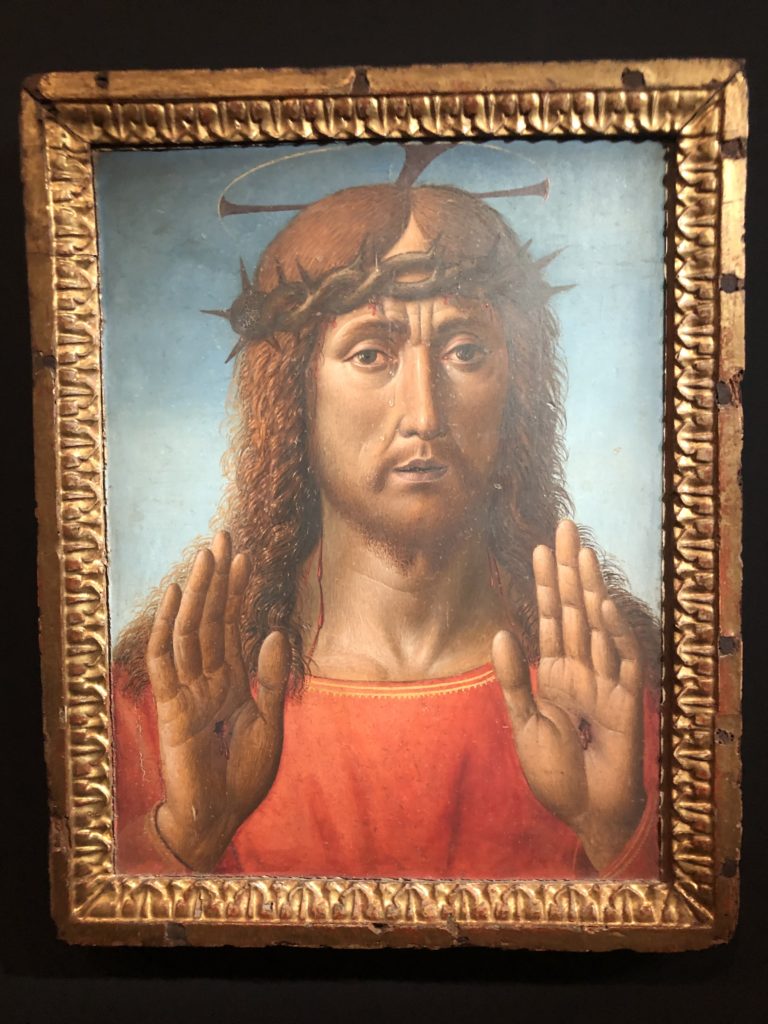

Le Christ et saint Thomas, ou l’incrédulité de saint Thomas, réalisé entre 1467 et 1483 par Andrea del Verrocchio, artiste renommé dans la Florence du XVe siècle, non seulement marque le point de départ du parcours de l’exposition du Louvre, mais symbolise aussi le cheminement artistique de Léonard de Vinci (1452-1519), le plus célèbre des élèves de Verrocchio.

Le Christ et saint Thomas, ou l’incrédulité de saint Thomas, réalisé entre 1467 et 1483 par Andrea del Verrocchio, artiste renommé dans la Florence du XVe siècle, non seulement marque le point de départ du parcours de l’exposition du Louvre, mais symbolise aussi le cheminement artistique de Léonard de Vinci (1452-1519), le plus célèbre des élèves de Verrocchio. L’exposition du Louvre retrace le processus de création du

L’exposition du Louvre retrace le processus de création du Quelques surprises ravivent mon enthousiasme :

Quelques surprises ravivent mon enthousiasme : montrant le corps de Bernardo Baroncelli pendu, en lien avec le meurtre de Giuliano de Medici, dans la conspiration Pazzi. Avec une intégrité impartiale, Leonardo a enregistré dans un miroir, en écrivant les couleurs des robes que portait Baroncelli à sa mort.

montrant le corps de Bernardo Baroncelli pendu, en lien avec le meurtre de Giuliano de Medici, dans la conspiration Pazzi. Avec une intégrité impartiale, Leonardo a enregistré dans un miroir, en écrivant les couleurs des robes que portait Baroncelli à sa mort. Une tête de femme échevelée, La Scapiliata le cartel dit terre d’ombre, sur bois, une pure merveille.

Une tête de femme échevelée, La Scapiliata le cartel dit terre d’ombre, sur bois, une pure merveille. le Louvre rassemble près de cent quarante œuvres, soit plus de 160 (peintures, dessins, manuscrits, sculptures, objets d’art) issues des plus prestigieuses institutions européennes et américaines : la Royal Collection, le British Museum, la National Gallery de Londres, la Pinacothèque vaticane, la Bibliothèque Ambrosienne de Milan, la Galleria Nazionale de Parme, le musée de l’Ermitage de SaintPétersbourg, les Gallerie dell’Accademia de Venise, le Metropolitan Museum de New York, l’Institut de France … L’occasion unique d’admirer 11 tableaux de l’artiste (sur moins de 20 qui lui sont attribués par les spécialistes) à côté d’une sélection de ses plus beaux dessins et de ses principaux manuscrits scientifiques.

le Louvre rassemble près de cent quarante œuvres, soit plus de 160 (peintures, dessins, manuscrits, sculptures, objets d’art) issues des plus prestigieuses institutions européennes et américaines : la Royal Collection, le British Museum, la National Gallery de Londres, la Pinacothèque vaticane, la Bibliothèque Ambrosienne de Milan, la Galleria Nazionale de Parme, le musée de l’Ermitage de SaintPétersbourg, les Gallerie dell’Accademia de Venise, le Metropolitan Museum de New York, l’Institut de France … L’occasion unique d’admirer 11 tableaux de l’artiste (sur moins de 20 qui lui sont attribués par les spécialistes) à côté d’une sélection de ses plus beaux dessins et de ses principaux manuscrits scientifiques.

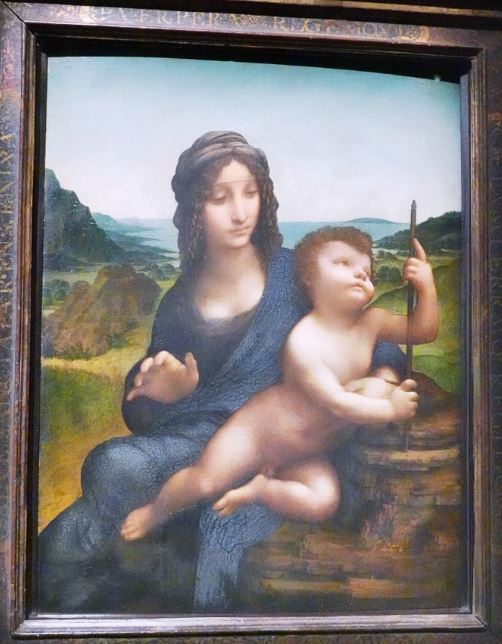

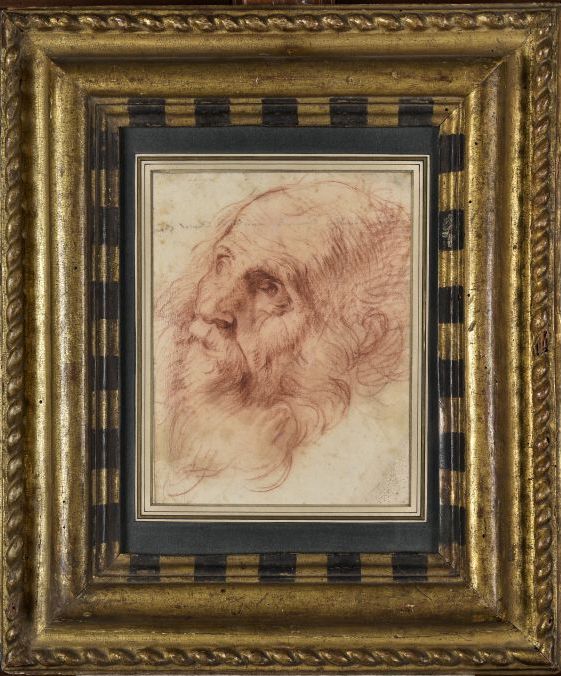

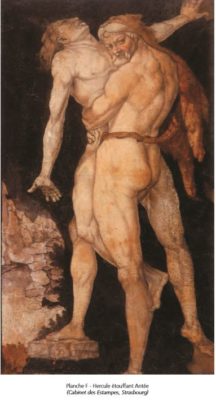

Au printemps 2019, Madame Marie-Claire Ballabio a formulé le souhait de donner à la ville de Strasbourg 57 œuvres de la collection constituée avec Madame Jeannine Poitrey (†). Ce don est composé de 17 tableaux anciens et de 40 œuvres sur papier du XVIe au XIXe siècle avec une majorité d’œuvres du XVIIe siècle. La donation concerne trois institutions : le Musée des Beaux-Arts pour les peintures, le Cabinet des Estampes et des Dessins et le Musée d’art moderne et contemporain pour les œuvres graphiques.

Au printemps 2019, Madame Marie-Claire Ballabio a formulé le souhait de donner à la ville de Strasbourg 57 œuvres de la collection constituée avec Madame Jeannine Poitrey (†). Ce don est composé de 17 tableaux anciens et de 40 œuvres sur papier du XVIe au XIXe siècle avec une majorité d’œuvres du XVIIe siècle. La donation concerne trois institutions : le Musée des Beaux-Arts pour les peintures, le Cabinet des Estampes et des Dessins et le Musée d’art moderne et contemporain pour les œuvres graphiques. Le choix de la ville de Strasbourg est justifié par la politique ambitieuse d’exposition des musées. Par ailleurs, la notoriété et la qualité des collections ont conforté les donatrices dans leur choix. Plus qu’une accumulation de noms, cette collection est faite d’œuvres de haute qualité. Concernant les peintures, les fleurons sont sans nul doute une vue urbaine du hollandais Berckheyde, une Vierge priant de Sassoferrato

Le choix de la ville de Strasbourg est justifié par la politique ambitieuse d’exposition des musées. Par ailleurs, la notoriété et la qualité des collections ont conforté les donatrices dans leur choix. Plus qu’une accumulation de noms, cette collection est faite d’œuvres de haute qualité. Concernant les peintures, les fleurons sont sans nul doute une vue urbaine du hollandais Berckheyde, une Vierge priant de Sassoferrato et un rare Prophète de Signorelli.

et un rare Prophète de Signorelli.

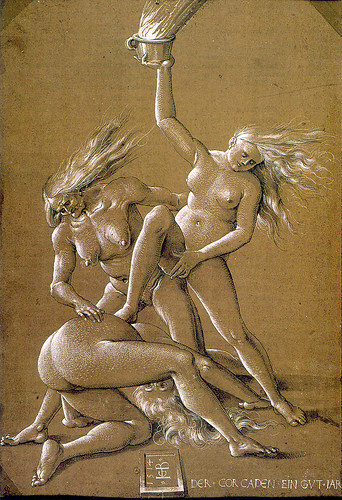

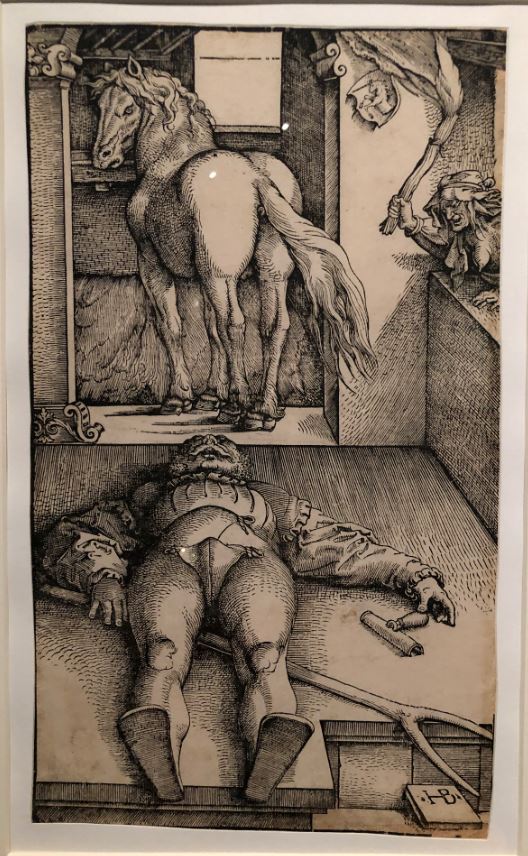

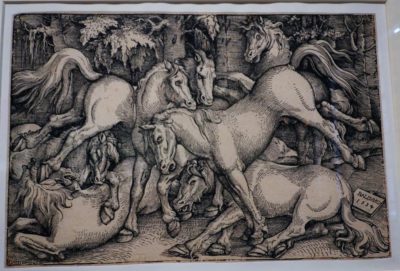

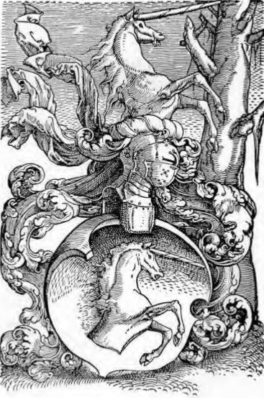

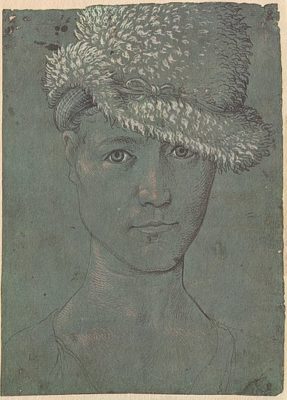

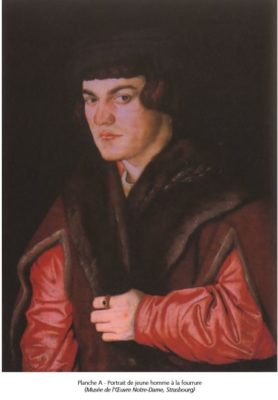

. Mais le rayonnement du maître de Colmar avait largement dépassé les frontières de l’Alsace.En définitive, tout dépend de la date que l’on assigne au premier autoportrait, un dessin d’une rare acuité psychologique et d’un raffinement artistique incontestable (Kunstmuseum Bâle). En effet, ce portrait d’adolescent imberbe, très nettement influencé par les maîtres souabes, comme Bernhard Strigel installé à Memmingen, est placé par certains auteurs comme Gert von der Osten au tout début de la production de Hans Baldung Grien (vers 1500). Par rapport à l’autoportrait peint de 1507 (retable de Saint-Sébastien, Musée de Nuremberg), la différence d’âge est très nette sans que l’on puisse préciser le nombre d’années. Il n’en reste pas moins vrai que le dessin semble antérieur à l’entrée de Hans Baldung Grien dans l’atelier de Dürer en 1503.

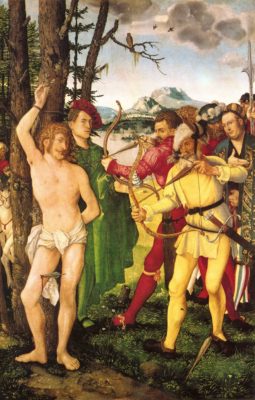

. Mais le rayonnement du maître de Colmar avait largement dépassé les frontières de l’Alsace.En définitive, tout dépend de la date que l’on assigne au premier autoportrait, un dessin d’une rare acuité psychologique et d’un raffinement artistique incontestable (Kunstmuseum Bâle). En effet, ce portrait d’adolescent imberbe, très nettement influencé par les maîtres souabes, comme Bernhard Strigel installé à Memmingen, est placé par certains auteurs comme Gert von der Osten au tout début de la production de Hans Baldung Grien (vers 1500). Par rapport à l’autoportrait peint de 1507 (retable de Saint-Sébastien, Musée de Nuremberg), la différence d’âge est très nette sans que l’on puisse préciser le nombre d’années. Il n’en reste pas moins vrai que le dessin semble antérieur à l’entrée de Hans Baldung Grien dans l’atelier de Dürer en 1503.  Un autre problème est soulevé par le surnom de Grien qui est utilisé même dans les documents officiels comme la procuration de 1516 : « Ich Hans Baldung genant Grien moler Bekenn, das ich in der besten form… ». On sait que Dürer l’appelait « Grünhanss ». La prédilection pour la couleur verte souvent avancée comme explication n’est pas évidente au vu de ses peintures conservées. Seul son autoportrait du retable de Saint-Sébastien, déjà cité, frappe par le costume vert clair. Il y a certainement un rapport plus étroit avec la feuille de vigne dont il signait au début certaines de ses œuvres. On a également pensé plus récemment à

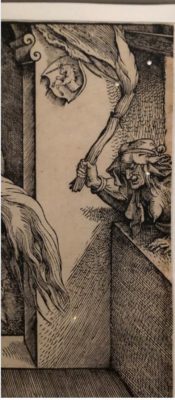

Un autre problème est soulevé par le surnom de Grien qui est utilisé même dans les documents officiels comme la procuration de 1516 : « Ich Hans Baldung genant Grien moler Bekenn, das ich in der besten form… ». On sait que Dürer l’appelait « Grünhanss ». La prédilection pour la couleur verte souvent avancée comme explication n’est pas évidente au vu de ses peintures conservées. Seul son autoportrait du retable de Saint-Sébastien, déjà cité, frappe par le costume vert clair. Il y a certainement un rapport plus étroit avec la feuille de vigne dont il signait au début certaines de ses œuvres. On a également pensé plus récemment à À ce sujet, on a d’ailleur attiré l’attention sur la gravure d’Adam et d’Ève, datée de 1519, où Ève ne foule nullement le serpent, mais le monogramme du graveur. Enfin, dernière pièce à verser au dossier, Caspar Baldung, son propre frère, l’avocat déjà cité, portait également le surnom de Grien.

À ce sujet, on a d’ailleur attiré l’attention sur la gravure d’Adam et d’Ève, datée de 1519, où Ève ne foule nullement le serpent, mais le monogramme du graveur. Enfin, dernière pièce à verser au dossier, Caspar Baldung, son propre frère, l’avocat déjà cité, portait également le surnom de Grien.

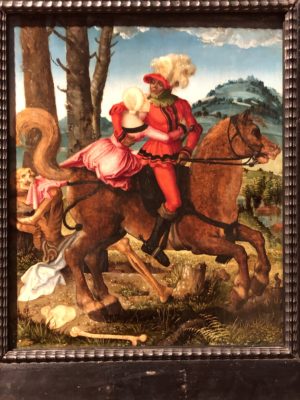

Un autre autel peint en 1511 pour une église d’Alsace a été relégué dans une sacristie et finalement dépareillé : un panneau avec la sainte Parenté et saint Jean-Baptiste se trouve à Washington (National Gallery of Art), un autre avec saint Jean l’Évangéliste à Patmos a trouvé refuge à Cologne (Wallraf- Richartz-Museum). Dans cette œuvre se manifeste une maîtrise incontestable qui se retrouve dans la Messe de Saint Grégoire (Cleveland, Museum of Art) exécutée pour les Chevaliers de Saint-Jean à Strasbourg (1511). La Sainte Famille sous un arbre existe en deux versions presque identiques (1512) : la première se voit à Vienne (Akademie der bildenden Künste), l’autre, plus sobre, plus mûre, à Nuremberg. Toutes deux révèlent l’influence de Cranach et d’Altdorfer. L’année 1512, qui marque la fin du premier séjour strasbourgeois de Hans Baldung Grien, est particulièrement féconde : les commandes affluent de toute part.

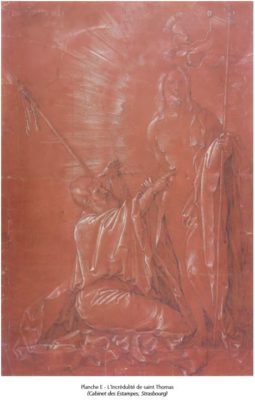

Un autre autel peint en 1511 pour une église d’Alsace a été relégué dans une sacristie et finalement dépareillé : un panneau avec la sainte Parenté et saint Jean-Baptiste se trouve à Washington (National Gallery of Art), un autre avec saint Jean l’Évangéliste à Patmos a trouvé refuge à Cologne (Wallraf- Richartz-Museum). Dans cette œuvre se manifeste une maîtrise incontestable qui se retrouve dans la Messe de Saint Grégoire (Cleveland, Museum of Art) exécutée pour les Chevaliers de Saint-Jean à Strasbourg (1511). La Sainte Famille sous un arbre existe en deux versions presque identiques (1512) : la première se voit à Vienne (Akademie der bildenden Künste), l’autre, plus sobre, plus mûre, à Nuremberg. Toutes deux révèlent l’influence de Cranach et d’Altdorfer. L’année 1512, qui marque la fin du premier séjour strasbourgeois de Hans Baldung Grien, est particulièrement féconde : les commandes affluent de toute part.  Il faut au moins mentionner la Crucifixion de Berlin-Dahlem, la Crucifixion avec l‘Incrédulité de saint Thomas de Bâle (Öffentliche Kunstsammlung), la Sainte Trinité de Londres (National Gallery), la Sainte Parenté de Bâle et le Jeune homme aux roses d’Indianapolis (collection particulière).

Il faut au moins mentionner la Crucifixion de Berlin-Dahlem, la Crucifixion avec l‘Incrédulité de saint Thomas de Bâle (Öffentliche Kunstsammlung), la Sainte Trinité de Londres (National Gallery), la Sainte Parenté de Bâle et le Jeune homme aux roses d’Indianapolis (collection particulière).

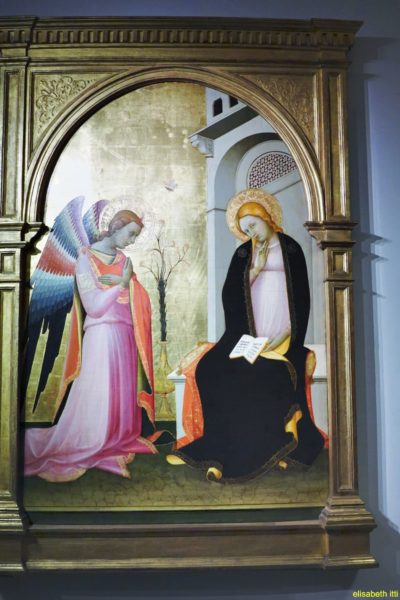

En écho à son exceptionnelle collection d’art italien, le musée Jacquemart André présente plus de 75 chefs-d’œuvre des plus grands maîtres italiens comme Lorenzo Monaco, Fra Angelico, Uccello, Lippi, Bellini, Carpaccio, Tintoret, Véronèse, Bronzino ou Gentileschi. Cette exposition offre l’occasion unique d’admirer pour la première fois des tableaux, sculptures et objets d’art jusque-là jamais été présentés au public.

En écho à son exceptionnelle collection d’art italien, le musée Jacquemart André présente plus de 75 chefs-d’œuvre des plus grands maîtres italiens comme Lorenzo Monaco, Fra Angelico, Uccello, Lippi, Bellini, Carpaccio, Tintoret, Véronèse, Bronzino ou Gentileschi. Cette exposition offre l’occasion unique d’admirer pour la première fois des tableaux, sculptures et objets d’art jusque-là jamais été présentés au public.

SECTION 2. LES ORS DES PRIMITIFS ITALIENS, À L’AUBE DE LA RENAISSANCE

SECTION 2. LES ORS DES PRIMITIFS ITALIENS, À L’AUBE DE LA RENAISSANCE

Si l’on parle de Pascal Poirot, peintre, sculpteur, professeur, maître du paysage, comme de l’architecture, son livre, bilingue, français, anglais, enrichi par les textes de Tiphaine Laroque, entre autres, des photos de Florian Tiedje, dont les photos sont exposées actuellement à la

Si l’on parle de Pascal Poirot, peintre, sculpteur, professeur, maître du paysage, comme de l’architecture, son livre, bilingue, français, anglais, enrichi par les textes de Tiphaine Laroque, entre autres, des photos de Florian Tiedje, dont les photos sont exposées actuellement à la