A la Filature l’équipe :

Emmanuelle Walter, Anaïs Boudot, Smith et Pipo, Nadège Piton

Exposition présentée dans le cadre des Nuits de l’Étrange

Exposition présentée dans le cadre des Nuits de l’Étrange

commissariat

Superpartners (Nadège Piton et SMITH)

et Emmanuelle Walter

responsable arts visuels

texte de l’exposition Hélène Giannecchini

coproduction La Filature, Scène nationale de Mulhouse, Art culture & Co, Bilbao Arte, la région Centre Val-de-Loire

remerciements Galerie Binome, The Eyes Publishing, Maison Oriza L. Legrand

anaisboudot.net

CLUB SANDWICH je. 15 sept. 12h30

visite guidée et pique-nique tiré du sac

sur inscription au 03 89 36 28 28

FINISSAGE vendredi 28 oct. 19h30 en salle Jean Besse

projection de vidéos d’Anaïs Boudot et de SMITH en présence des artistes

Anaïs Boudot est née à Metz en 1984. Photographe française diplômée de l’École Nationale Supérieure de la Photographie en 2010 et du Fresnoy, studio national des arts contemporains en 2013, elle poursuit sa recherche dans le cadre d’une résidence à l’Académie de France à Madrid, la Casa de Velazquez en 2016-2017. Par des allers-retours constants entre argentique et numérique, elle cherche à interroger les moyens propres de ce medium et s’aventure vers le domaine de l’hybridation. Le paysage et la lumière – comme des évocations d’espaces mentaux, du domaine de la remémoration – se retrouvent au coeur de ses travaux. Elle interroge les frontières du visible et s’engage dans ces interstices créés entre temps et mouvements.

Anaïs Boudot est née à Metz en 1984. Photographe française diplômée de l’École Nationale Supérieure de la Photographie en 2010 et du Fresnoy, studio national des arts contemporains en 2013, elle poursuit sa recherche dans le cadre d’une résidence à l’Académie de France à Madrid, la Casa de Velazquez en 2016-2017. Par des allers-retours constants entre argentique et numérique, elle cherche à interroger les moyens propres de ce medium et s’aventure vers le domaine de l’hybridation. Le paysage et la lumière – comme des évocations d’espaces mentaux, du domaine de la remémoration – se retrouvent au coeur de ses travaux. Elle interroge les frontières du visible et s’engage dans ces interstices créés entre temps et mouvements.

Un texte présenté à l’entrée de la Galerie de la Filature permet de suivre l’exposition, dans sa compréhension et son intimité

SÉRIES EXPOSÉES

LES OUBLIÉES

C’est à la suite d’une plaque de verre oubliée par Brassaï dans l’atelier de Picasso que ce dernier commença à développer un travail particulier sur ce support. « Et, en effet, elle n’est plus vierge » s’écria Brassaï en découvrant la plaque retravaillée par Picasso comme le rappelle Héloise Conésa dans son introduction. Reprenant les propos d’Anne Baldassari, elle

poursuit : « l’artiste-toro se penche sur la plaie mortelle qu’il inflige au réel afin qu’il advienne la figure si belle sur la plaque d’argent ».

À son tour, quelques années plus tard, Brassaï commença sa série des Transmutations par lesquelles il grave non pas sur des plaques vierges

mais sur des négatifs originaux.

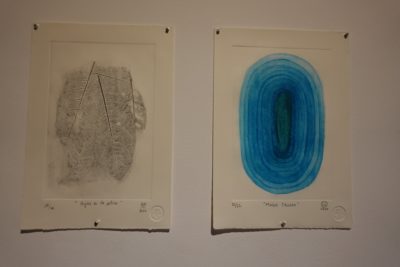

Face à ces deux monstres sacrés de l’art moderne, Anaïs Boudot répond à une invitation de The Eyes, en reprenant sa propre collection de visages anonymes sur verre, pour les retravailler à même la gélatine. Parmi ces portraits d’anonymes des années 20, 30 et 40 s’imposent les visages de femmes.

Là où chez Picasso et Brassaï le grattage de la gélatine s‘apparente à un

« acte chirurgical beaucoup plus intrusif pour faire ressortir la plastique de

l’oeuvre », la photographe choisit la dorure pour redorer ces images d’inconnues, sublimer l’image de ces femmes, ces muses si peu considérées par ces maîtres et oubliées de l’Histoire de l’Art. C’est dans cette démarche autant instinctive qu’expérimentale que s’inscrit le travail d’Anaïs Boudot, celle de rendre visible l’invisible.

courtoisie The Eyes Publishing

JOUR LE JOUR

« Si ce projet fait un pas de côté par rapport à mes préoccupations habituelles, il en n’est pas moins la suite logique de procédés techniques déjà mis en oeuvre précédemment, en particulier les images sur verre type orotone de la Noche Oscura. D’autre part, il s’agit d’un constat tout à fait contemporain quant au rapport intime que nous entretenons aux images.

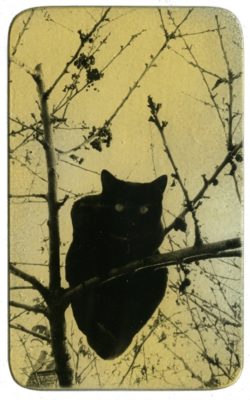

Il s’agit d’une série de petites images sur verre, format téléphone portable et tablette, et gélatine photo-argentique. Ce format de manière surprenante évoque également le format des photos cartes du XIXe siècle avec leurs coins arrondis. Ce projet est né de la nécessité d’extraire certaines images de ce flux continu, de les matérialiser, bref de les sortir du disque dur… Ces images jouent de leur statut ambigu entre ancien et contemporain.

Photos envoyées, photos reçues, prises de notes, captures d’écrans, les images gardées par nos téléphones portables de manière continuelle, se retrouvent équivalentes les unes aux autres, constituant un journal en temps réel, un appendice de notre mémoire. La (les) photo(s) du chat, des paysages en passant par la capture de Google Maps, la photo d’un repas mémorable sur un bord de route, un fragment gardé dans une exposition, le chemin de la soirée, le dernier jour de mer, une fleur, le temps qu’il fait ici et là… »

Anaïs Boudot

courtoisie Galerie Binome

JOUR ET OMBRE

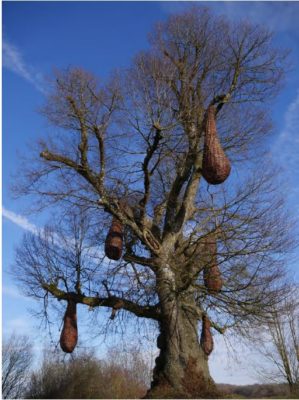

Jour et Ombre est un ensemble de photographies qui associe architectures vernaculaires et éléments naturels du Perche. Les images s’attachent principalement aux simples bâtis, maisons, fermes, granges, laissant en marge manoirs et châteaux.

La série évoque des typologies comme celles de l’Inventaire ou celles issues de la tradition documentaire. Cependant, l’artiste s’éloigne volontairement d’une captation objective par des images qui isolent les bâtiments par des fonds au noir, les plaçant ainsi dans un espace et une temporalité indéterminés. Il s’agit plutôt de révéler par l’image ce patrimoine de pierre dont les formes simples et modestes ont traversé bien des époques charriant, avec elles, le

mystère des forêts et des bocages.

Jour et Ombre sont des mots qui figurent sur le cadran solaire de Préaux. Ils rappellent le temps qui passe au fil des jours et évoquent la succession de la lumière diurne à l’obscurité de la nuit, à l’instar des photographies d’Anaïs Boudot jouant d’un saisissant clair-obscur comme pour magnifier architectures et paysages percherons.

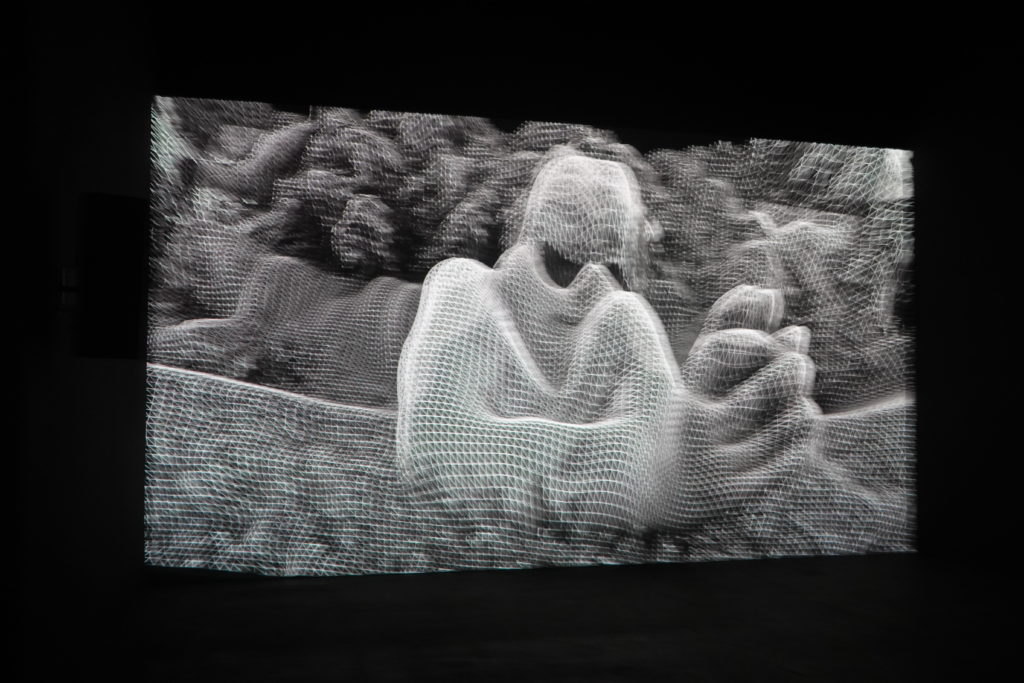

LA NOCHE OSCURA

« Tout discours mystique a ceci de particulier, de vertigineux, et peut-être d’effroyable, d’être conjointement ouverture absolue sur les possibles et accès à l’inconnu. Voilà donc le paradoxe : chercher l’inconnu comme réponse, à une quête ou à une plainte, pour mieux trouver l’inconnu en tant que tel ; infiniment poursuivi, celui-ci affleure telle une lumière aveuglante dans la nuit la plus obscure, et dans laquelle il faut plonger. De Thérèse d’Avila à

Maurice Blanchot et Georges Bataille, en passant par Michel de Certeau, la formulation mystique est un mouvement consistant à tourner incessamment autour d’une pierre dure, irréductible, qui prendrait aisément le nom de secret.  Le secret est bien ce contre quoi l’on bute, ce qui arrête le geste, mais il est aussi le moteur de l’action, la mise en scène et la poétisation de l’existence, la respiration des êtres, et la qualification non-dite de toutes choses. Car le secret, autre nom de l’art, est à l’origine des simulacres, des fictions et des voix,

Le secret est bien ce contre quoi l’on bute, ce qui arrête le geste, mais il est aussi le moteur de l’action, la mise en scène et la poétisation de l’existence, la respiration des êtres, et la qualification non-dite de toutes choses. Car le secret, autre nom de l’art, est à l’origine des simulacres, des fictions et des voix,

des images enchâssées les unes dans les autres, des mises en abîme et des fantasmes. Anaïs Boudot travaille ainsi au coeur du secret : traversant les paysages et les villes d’Espagne (Tolède, Ségovie, Avila) sur les traces de Thérèse d’Avila et de Jean de la Croix, celle-ci se donne pour guide l’errance même, à la recherche de visions, de lieux de passages, d’architectures brisées. Ses photographies – en des manipulations et étapes successives,

numériques et argentiques, leur accordant un grain et une indéniable picturalité – portent en elles une densité baroque qui les constitue et les insuffle, créant des zones de flou, des noirs d’encre, des nuances de gris, et des apparitions renvoyant aux lisières du rêve et de la mémoire. La photographe sillonne des espaces et des géographies définis par leur complexité, pour mieux reconstruire des territoires qui seraient, à l’oeil nu, inaccessibles. Ce qu’elle convie à chaque instant est avant tout l’expérience du regard qui doute, relance à ses franges, se prend les pieds dans le tapis de l’invisible, cet insaisissable à quoi il faut, malgré tout, donner une forme, et donc une sorte de vérité. Ses images habitent l’épaisseur du temps : archéologiques, elles le sont, au sens où elles grattent à la surface du sensible afin de s’engouffrer dans l’étendue chaotique des pierres et des sculptures qui restent, des marches d’escalier qui montent vers des lieux à circonscrire et à habiter, des chambres

d’attente autant que de demeure. »

Léa Bismuth

série réalisée dans le cadre d’une résidence à la Casa de Velazquez

THE LAKE (vidéo, 4’27”)

Vidéo du morceau The Lake de Zerkalo – morceau inédit qui apparaît sur la compilation Closet de Viktoria Lukas – qui, outre ses différents projets solos, avait collaboré avec Gerald Donald, cofondateur de Drexciya, au projet Zerkalo.

HERBIER (projection)

Cette série a pris forme aux alentours de Bilbao, le long de la rivière Bolintxu. Cette zone est en péril écologique à cause d’un projet de construction d’autoroute. Cet herbier aurait pu naître dans un autre lieu mais c’est ici que j’aurais voulu savoir ce que pensent les fougères, les hellébores, les arums, les ficaires, les oxalis, les chardons, les potentilles… apprendre à

connaitre par leur nom ces figures familières rencontrées régulièrement. Lire dans l’inconscient des plantes, comme Rorschach le faisait avec ses patients ou plutôt interpréter nos propres projections, ou encore tenter de déchiffrer les augures m’ont conduite à ce geste. Par traces de chimie sur papier photosensible, comment se mettre en contact avec l’énergie d’autres vivants et faire lien ? Utiliser la photographie comme un médium entre soi et le monde, permettant de lier l’invisible au visible.

Lire dans l’inconscient des plantes, comme Rorschach le faisait avec ses patients ou plutôt interpréter nos propres projections, ou encore tenter de déchiffrer les augures m’ont conduite à ce geste. Par traces de chimie sur papier photosensible, comment se mettre en contact avec l’énergie d’autres vivants et faire lien ? Utiliser la photographie comme un médium entre soi et le monde, permettant de lier l’invisible au visible.

Un geste qui tient à la fois du rituel magique et du geste poétique, dans les hasards qu’il révèle, les traces qui apparaissent. Il restera à interpréter ces signes…

Anaïs Boudot

Podcast : Anaïs Boudot interviewée par Arnaud Laporte sur France culture

Galerie de la Filature

allée Nathan Katz

Mulhouse

reproché de répéter la même formule et d’en tirer des avantages personnels et

reproché de répéter la même formule et d’en tirer des avantages personnels et

Nom : Barth

Nom : Barth Mes idées se construisent depuis des lieux différents, ont des formes originales qui semblent s’éloigner les unes des autres, mais à y regarder de plus près, leur part d’invisibilité se recouvre dans un même ensemble.

Mes idées se construisent depuis des lieux différents, ont des formes originales qui semblent s’éloigner les unes des autres, mais à y regarder de plus près, leur part d’invisibilité se recouvre dans un même ensemble.

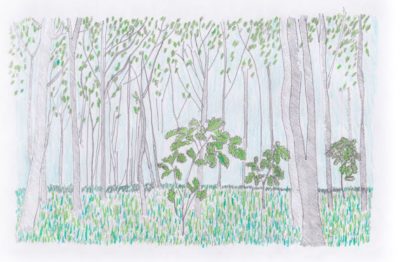

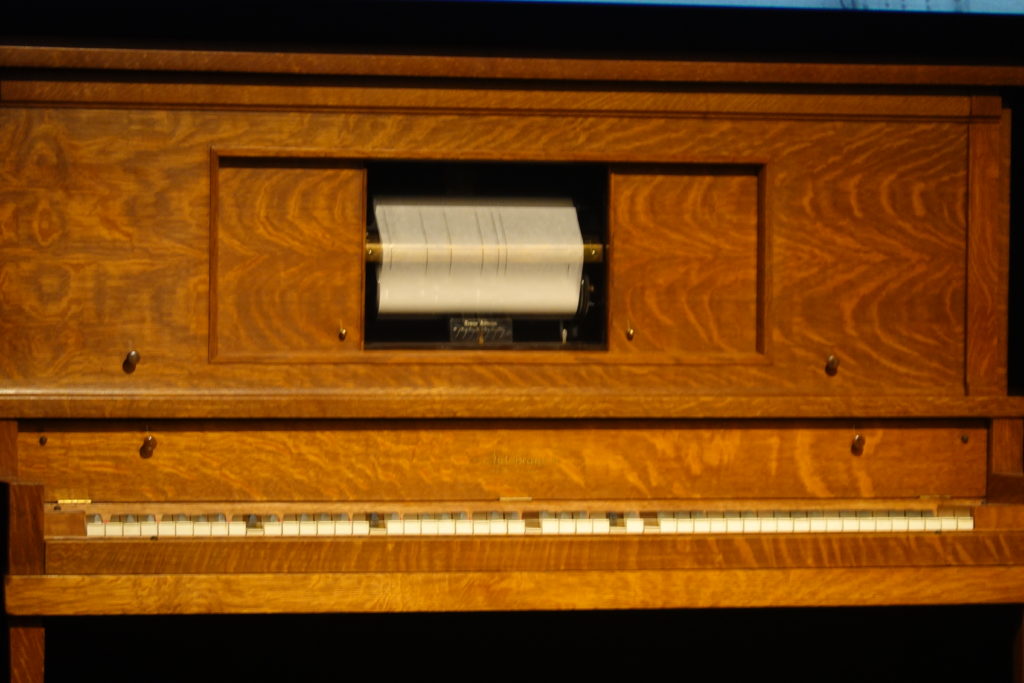

Nouvelle Forêt 2020, 2021, 2121

Nouvelle Forêt 2020, 2021, 2121

et compositeur Thibault Bru et la pianiste virtuose Neus Estarellas. Le Concert pour une Nouvelle Forêt est une oeuvre

et compositeur Thibault Bru et la pianiste virtuose Neus Estarellas. Le Concert pour une Nouvelle Forêt est une oeuvre

–

–

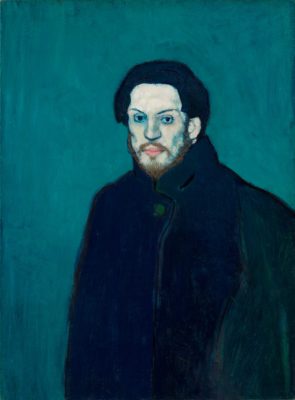

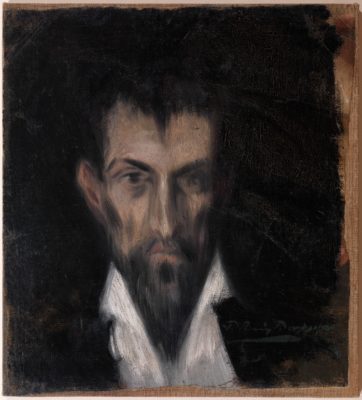

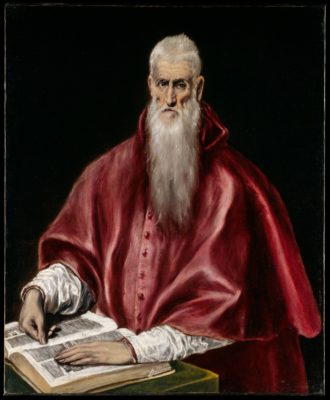

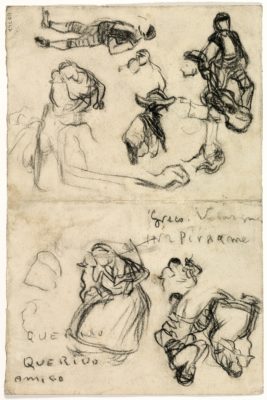

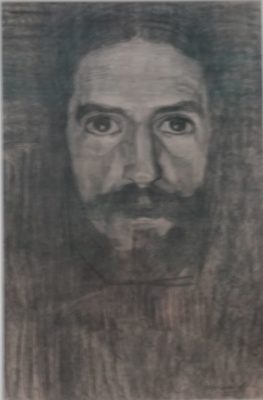

Son Portrait d’un étranger dans le style du Greco (1899) reproduit une tête type, caractéristique des portraits et des tableaux de saints du Greco, à l’instar du Saint Jérôme (vers 1610) conservé au Metropolitan Museum of Art de New York. L’Enterrement de Casagemas (Évocation) de 1901, chef-d’oeuvre intime qui annonce la période bleue, s’inspire directement du Greco également. Dans les années suivantes, cette influence demeure perceptible, comme le montrent les parallèles étonnants entre le Portrait de Mme Canals (1905) de Picasso et le Portrait d’une dame à la fourrure que l’on attribuait encore à l’époque au Greco, mais dont le véritable auteur n’est pas clairement établi aujourd’hui.

Son Portrait d’un étranger dans le style du Greco (1899) reproduit une tête type, caractéristique des portraits et des tableaux de saints du Greco, à l’instar du Saint Jérôme (vers 1610) conservé au Metropolitan Museum of Art de New York. L’Enterrement de Casagemas (Évocation) de 1901, chef-d’oeuvre intime qui annonce la période bleue, s’inspire directement du Greco également. Dans les années suivantes, cette influence demeure perceptible, comme le montrent les parallèles étonnants entre le Portrait de Mme Canals (1905) de Picasso et le Portrait d’une dame à la fourrure que l’on attribuait encore à l’époque au Greco, mais dont le véritable auteur n’est pas clairement établi aujourd’hui.

Ils demandent un chaise roulante pour moi.

Ils demandent un chaise roulante pour moi.

Bien que la performance soit une pratique récente, il est déjà possible d’en relire l’histoire, les histoires. Pour ce chapitre, nous considérons la performance comme une traversée d’impulsions et de courants venant d’horizons multiples, de cultures métissées, de moments du passé, d’une histoire de l’art et des formes, un entrelacs d’inspirations diverses, qui constitue aujourd’hui un héritage riche pour des dialogues intergénérationnels fructueux

Bien que la performance soit une pratique récente, il est déjà possible d’en relire l’histoire, les histoires. Pour ce chapitre, nous considérons la performance comme une traversée d’impulsions et de courants venant d’horizons multiples, de cultures métissées, de moments du passé, d’une histoire de l’art et des formes, un entrelacs d’inspirations diverses, qui constitue aujourd’hui un héritage riche pour des dialogues intergénérationnels fructueux La performance se situe à la frontière de plusieurs disciplines, entre différents genres et une multitude de médias et médiums. Arts visuels, théâtre, danse, musique et littérature, mais aussi cabarets et cirque, vidéo et installation, ou encore objet et peinture peuvent y fusionner, s’y perdre, s’y rejouer. Les frontières entre les genres deviennent ici perméables et permettent d’explorer des questions de fluidité, un rapport à l’hybridité du corps, au décalage fécond, au rire, au costume.

La performance se situe à la frontière de plusieurs disciplines, entre différents genres et une multitude de médias et médiums. Arts visuels, théâtre, danse, musique et littérature, mais aussi cabarets et cirque, vidéo et installation, ou encore objet et peinture peuvent y fusionner, s’y perdre, s’y rejouer. Les frontières entre les genres deviennent ici perméables et permettent d’explorer des questions de fluidité, un rapport à l’hybridité du corps, au décalage fécond, au rire, au costume. Cette thématique ouvre un champ d’exploration autour de la question du lieu d’où l’on parle. Depuis quel endroit peut- on dire « je », ou « nous »? Comment le contexte – société, architecture, institutions, famille, école, normes de genre, environnement de travail – influent sur nos sensations, notre langage corporel, notre attitude ou encore nos actions.

Cette thématique ouvre un champ d’exploration autour de la question du lieu d’où l’on parle. Depuis quel endroit peut- on dire « je », ou « nous »? Comment le contexte – société, architecture, institutions, famille, école, normes de genre, environnement de travail – influent sur nos sensations, notre langage corporel, notre attitude ou encore nos actions. Ce thème ouvre un vaste champ d’exploration autour de la question du commun, du collectif, de l’espace public, et, par ricochet, du militantisme, de la circulation de l’information et des médias. La performance interroge notre rapport au politique et peut devenir source d’irritation, un lieu de subversion et de transgression, pour réclamer une forme autodétermination et d’émancipation.

Ce thème ouvre un vaste champ d’exploration autour de la question du commun, du collectif, de l’espace public, et, par ricochet, du militantisme, de la circulation de l’information et des médias. La performance interroge notre rapport au politique et peut devenir source d’irritation, un lieu de subversion et de transgression, pour réclamer une forme autodétermination et d’émancipation.

une performance. Entre l’artiste et le public s’ouvre un espace de perception, un temps et un espace partagés, qui sont communs à toutes celles et tous ceux qui sont présente.s. Cette coprésence confère au public un rôle particulier. Il devient le témoin d’une œuvre éphémère dont les sensations et le récit mémoriel occuperont ensuite ses

une performance. Entre l’artiste et le public s’ouvre un espace de perception, un temps et un espace partagés, qui sont communs à toutes celles et tous ceux qui sont présente.s. Cette coprésence confère au public un rôle particulier. Il devient le témoin d’une œuvre éphémère dont les sensations et le récit mémoriel occuperont ensuite ses Reines Prochaines, Chris Regn, Evi Wiemer, Jean Cotter, Yan Duyvendak, Ntando Cele, Anne Rosset & Robert Alexander, Markus Goessi, Iris Ganz, Andrea Saemann Talks : Katharina Steffen | Frauenrakete, Monika Dillier | Damengöttinnen s’entretient avec Ute Holl

Reines Prochaines, Chris Regn, Evi Wiemer, Jean Cotter, Yan Duyvendak, Ntando Cele, Anne Rosset & Robert Alexander, Markus Goessi, Iris Ganz, Andrea Saemann Talks : Katharina Steffen | Frauenrakete, Monika Dillier | Damengöttinnen s’entretient avec Ute Holl

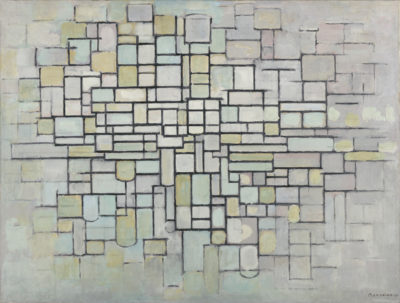

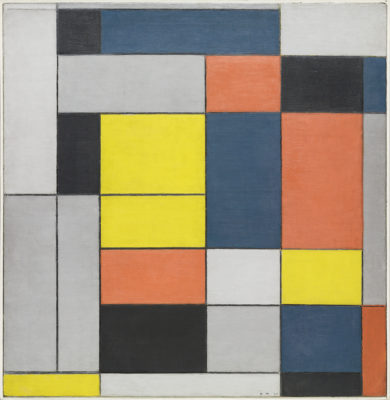

Sept oeuvres importantes de l’artiste se trouvent dans la Collection Beyeler. À l’occasion de cette exposition, elles ont été examinées par des expert·e·s en conservation et en restauration, permettant d’acquérir des connaissances pour partie tout à fait nouvelles.

Sept oeuvres importantes de l’artiste se trouvent dans la Collection Beyeler. À l’occasion de cette exposition, elles ont été examinées par des expert·e·s en conservation et en restauration, permettant d’acquérir des connaissances pour partie tout à fait nouvelles. Piet Mondrian

Piet Mondrian Piet Mondrian

Piet Mondrian

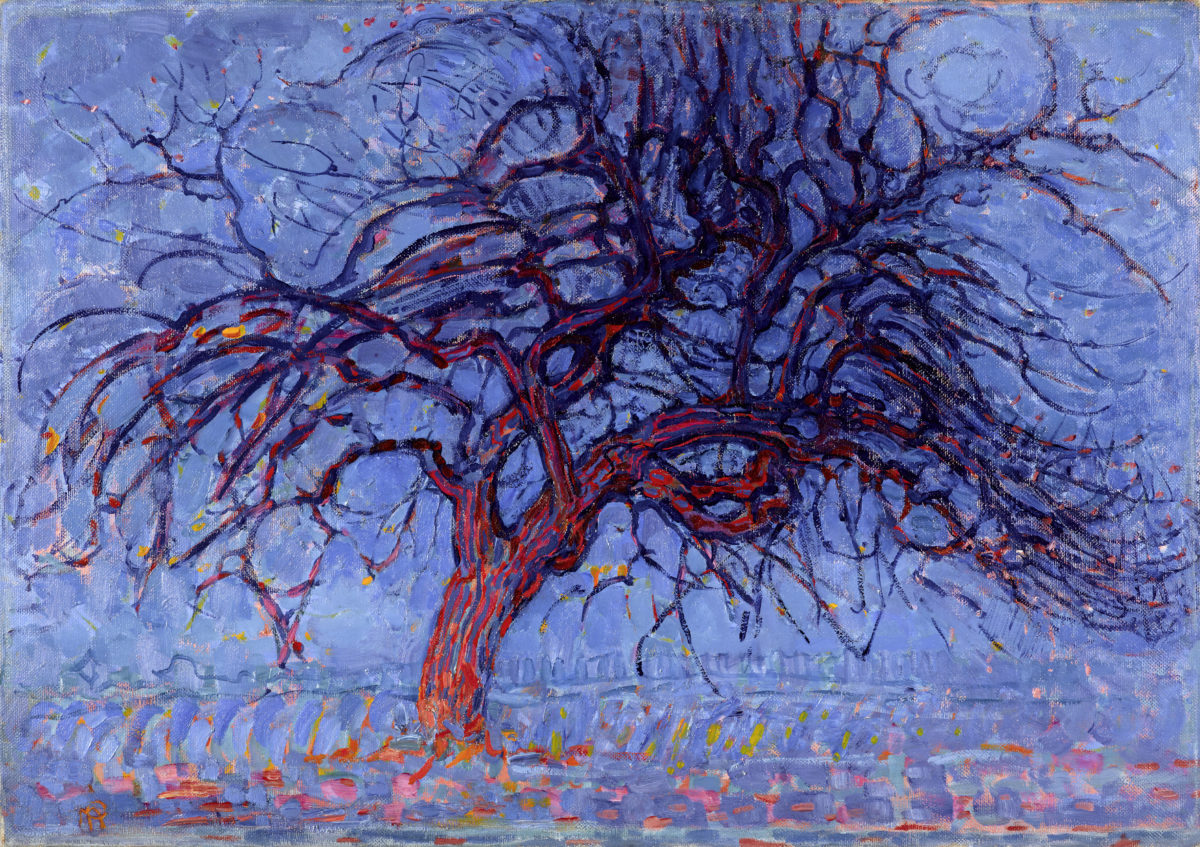

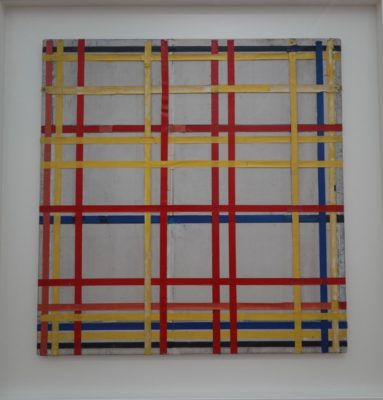

New York City 1 est l’oeuvre la plus récente de l’exposition et appartient à un petit groupe de tableaux créés autour de 1941. Sa composition est semblable à celle de Forêt près d’Oele de 1908, mis à part le fait qu’elle

New York City 1 est l’oeuvre la plus récente de l’exposition et appartient à un petit groupe de tableaux créés autour de 1941. Sa composition est semblable à celle de Forêt près d’Oele de 1908, mis à part le fait qu’elle  Né en 1872 à Amersfoort aux Pays-Bas, Mondrian entre tôt en contact avec l’art : son père enseigne le dessin, son oncle est un peintre amateur à succès, influencé par la peinture de paysage de l’École de La Haye, incarnation spécifiquement néerlandaise de Piet Mondrian

Né en 1872 à Amersfoort aux Pays-Bas, Mondrian entre tôt en contact avec l’art : son père enseigne le dessin, son oncle est un peintre amateur à succès, influencé par la peinture de paysage de l’École de La Haye, incarnation spécifiquement néerlandaise de Piet Mondrian

Dans le cadre de l’exposition, la Fondation Beyeler présente le film «Piet & Mondrian», un court-métrage de Lars Kraume, l’un des cinéastes les plus renommés de langue allemande. Le film prend pour point de départ l’essai Réalité naturelle et réalité abstraite, formulé par Mondrian en 1919/20 sur le mode du dialogue pour y exposer ses considérations et ses réflexions sur l’abstraction dans l’art. Le grand acteur allemand de théâtre et de cinéma Lars Eidinger donne vie au texte théorique de Mondrian.

Dans le cadre de l’exposition, la Fondation Beyeler présente le film «Piet & Mondrian», un court-métrage de Lars Kraume, l’un des cinéastes les plus renommés de langue allemande. Le film prend pour point de départ l’essai Réalité naturelle et réalité abstraite, formulé par Mondrian en 1919/20 sur le mode du dialogue pour y exposer ses considérations et ses réflexions sur l’abstraction dans l’art. Le grand acteur allemand de théâtre et de cinéma Lars Eidinger donne vie au texte théorique de Mondrian.  Le catalogue de l’exposition a été conçu par Irma Boom, graphiste de renom international qui au fil des dernières années a renouvelé les possibilités infinies du livre. Le catalogue paraît en allemand et en anglais au Hatje Cantz Verlag, Berlin. Sur 264 pages, il réunit des articles rédigés par Benno Tempel, Caro

Le catalogue de l’exposition a été conçu par Irma Boom, graphiste de renom international qui au fil des dernières années a renouvelé les possibilités infinies du livre. Le catalogue paraît en allemand et en anglais au Hatje Cantz Verlag, Berlin. Sur 264 pages, il réunit des articles rédigés par Benno Tempel, Caro