25 août 2024 : Oro Verde

19 août 2024 : Hommage à Raymond Waydelich

15 août 2024 : Le 15 août : de l’Assomption de la Vierge à Napoléon

10 août 2024 : Disparition de Raymond Waydelich

07 août 2024 : Chefs d’oeuvre de la collection Torlonia

05 août 2024 : SECONDARY Matthew Barney

Catégorie : Art

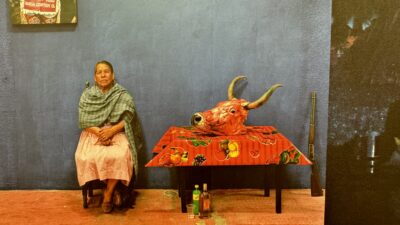

Oro Verde

Ritual Inhabitual (Florencia Grisanti et Tito Gonzalez García)

commissariat Sergio Valenzuela Escobedo

coproduction La Filature, Scène nationale de Mulhouse ; Photoforum Pasquart ; Biennale de la Photographie de Mulhouse · avec le soutien du Centre national

des arts plastiques (CNAP) ; du Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC) ; de l’Institut Français de l’Amérique Latine ; du Musée de l’Homme ; du Centro de estudios mexicanos y centroamericanos, Mexique (CEMCA) ; du musée du Quai Branly – Jacques Chirac ; de la Société des Amis du Musée de l’Homme, Paris (SAMNH) ; de la Société des amis du Muséum national d’Histoire naturelle et du Jardin des Plantes ; de Tamara Films.

retrouvez cette exposition sur lafilature.org

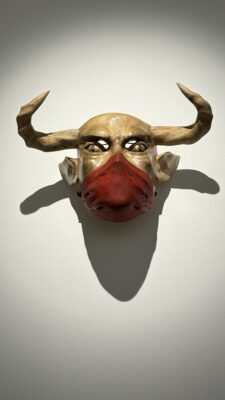

Oro Verde est un mytho-documentaire qui retrace l’histoire de la révolution du peuple Purhépecha dans la région centrale de l’État du Michoacán au Mexique. Basé sur la revendication d’autodétermination des peuples indigènes qui placent la protection de l’environnement au centre de leur organisation politique, Ritual Inhabitual a élaboré un récit de la révolte en se concentrant sur un rituel que les Purhépecha entretiennent avec les abeilles sauvages des forêts qu’ils·elles protègent.

L’origine

Oro Verde est le nom donné par les Mexicain·es au marché de l’avocat qui est en partie aux mains d’organisations criminelles dans l’État de Michoacán, et dont la production intensive a causé d’importants dommages environnementaux dans cet État. En 2011, une révolte sociale initiée par les femmes de la communauté Puréhpechas dans le village de Cherán, réussit à expulser les narcotrafiquant·es, les partis politiques et les forces de l’ordre

Oro Verde est le nom donné par les Mexicain·es au marché de l’avocat qui est en partie aux mains d’organisations criminelles dans l’État de Michoacán, et dont la production intensive a causé d’importants dommages environnementaux dans cet État. En 2011, une révolte sociale initiée par les femmes de la communauté Puréhpechas dans le village de Cherán, réussit à expulser les narcotrafiquant·es, les partis politiques et les forces de l’ordre

municipale. Depuis, les villageois·es ont fondé une communauté autonome qui place la protection de l’environnement au centre

de leur organisation politique.

Le projet Oro Verde veut restituer à la révolution des Puréhpechas de Cherán un élément de l’imaginaire à travers une enquête photographique alliant documentaire et fiction. Mêlant à leur propre interprétation artistique, esthétique documentaire, mythologie locale, les artistes créent trois personnages fictifs en collaboration avec des sculpteur·rices locaux·ales,

Le projet Oro Verde veut restituer à la révolution des Puréhpechas de Cherán un élément de l’imaginaire à travers une enquête photographique alliant documentaire et fiction. Mêlant à leur propre interprétation artistique, esthétique documentaire, mythologie locale, les artistes créent trois personnages fictifs en collaboration avec des sculpteur·rices locaux·ales,

qui deviennent les sujets de scènes symbolisant des événements passés de Cherán. Depuis 2020, ils·elles ont réalisé trois voyages de plusieurs mois dans le village de Cherán pour mener

leurs recherches, rassembler la documentation et commencer le travail avec les membres de la communauté. Le Prix pour la Photographie 2022 leur permettra de poursuivre ce travail à Cherán, et de réfléchir plus particulièrement sur la représentation photographique du rituel.

Ritual Inhabitual

Basé·es à Paris et d’origine chilienne, Florencia Grisanti et Tito Gonzalez García fondent le Collectif Ritual Inhabitual en 2013. En recourant à différents

formats et dispositifs, leurs projets proposent une réflexion sur la place du rituel dans le monde contemporain.

Ils·elles font émerger dans leurs récits des formes de représentation de la nature, qui deviennent langage et territoire pour différentes communautés humaines au centre de conflits environnementaux.

Leurs oeuvres ont été acquises par le Fonds d’art contemporain de Seine-Saint-Denis en France, la Fondation Rothschild en Suisse et des collections privées

Leurs oeuvres ont été acquises par le Fonds d’art contemporain de Seine-Saint-Denis en France, la Fondation Rothschild en Suisse et des collections privées

en Amérique du Sud. En 2021, le projet Oro Verde a été lauréat du fonds de soutien à la photographie documentaire du Centre national des Arts Plastiques

(CNAP). Ils·elles sont finalistes du LUMA Rencontres Dummy Book Award. Leur précédent travail Forêts Géométriques, luttes en territoire Mapuche a été présenté aux Rencontres d’Arles en 2022 et a fait l’objet d’une publication aux éditions Actes Sud.

www.ritualinhabitual.com

Sergio Valenzuela Escobedo

Né en 1983 à Santiago,  vit et travaille entre Arles et Londres. Il est artiste chercheur et éditeur, mais aussi docteur en photographie de l’École nationale supérieure de la photographie d’Arles.

vit et travaille entre Arles et Londres. Il est artiste chercheur et éditeur, mais aussi docteur en photographie de l’École nationale supérieure de la photographie d’Arles.

Après un an à l’École nationale d’art de Johannesburg (NSA), il obtient son diplôme en photographie au Chili et termine son master en beaux-arts à la Villa Arson à Nice. Il est le commissaire des expositions Mapuche

au Musée de l’Homme à Paris et Monsanto: A photographic investigation aux Rencontres d’Arles. Tuteur invité dans différentes écoles et institutions (Parsons Paris, l’ISSP et Atelier Noua), il est aussi collaborateur de

« 1000words » et cofondateur de « doubledummy »,

plateforme de réflexion critique autour de la photographie documentaire.

Biennale BPM

Biennale de la Photographie de Mulhouse 2024

MONDES IMPOSSIBLES

13 expositions à Mulhouse, Thann, Hombourg et Fribourg · en entrée libre du 13 sept. au 13 oct. 2024

La Galerie de la Filature du mardi au samedi

galerie d’exposition

13h-18h + di. 14h-18h

+ soirs de spectacles

Hommage à Raymond Waydelich

Très bel hommage à Raymond Waydelich lors de ses obsèques ce jour en la Cathédrale de Strasbourg par Frédérique Goerig-Hergott, ancienne conservatrice au musée Unterlinden et actuelle directrice des musées de la ville de Dijon.

Avec son autorisation :

Ma première rencontre avec Raymond a eu lieu dans son atelier en 2009, il y a 15 ans, donc assez récemment en regard de son âge et de sa carrière. Il avait 71 ans, soit l’âge de mon père. En tant que conservatrice, j’étais intéressée par son parcours, curieuse de l’entendre me parler de son engagement et de son travail de mémoire. Il était très touché par le fait qu’une conservatrice s’intéresse à lui, m’avouant qu’excepté Roland Recht, j’étais la première professionnelle des musées à venir le voir.

Je voulais découvrir les premières œuvres de 1973 de REW consacrées à Lydia Jacob, une jeune apprentie couturière née en 1876 : Raymond avait trouvé son manuscrit au marché aux puces à Strasbourg et avait fait d’elle l’héroïne de ses œuvres dans son célèbre cycle Lydia Jacob Story.

Nous étions tous les deux à fouiller l’atelier, exhumant des pages du manuscrit de Lydia Jacob que REW avait retravaillées, ainsi que les premières boîtes-reliquaires que je cherchais. J’ai exposé dès 2010 et fait entrer une sélection de cet ensemble dans les collections du musée Unterlinden à Colmar pour garder la trace de celui que je considérais comme l’un des plus importants artistes alsaciens vivants.

Ce qui m’intéressait chez lui ? Le sujet de l’archéologie du futur, l’exploration de la disparition de civilisations imaginaires et aussi ses préoccupations écologiques et existentielles exprimées dès 1971 dans une exposition à l’Ancienne Douane à Strasbourg :

– que laissons-nous à nos enfants,

– quel regard porteront-ils sur nous à travers les vestiges de notre histoire ?

– quelle est la part d’interprétation des archéologues de notre civilisation disparue ?

A Paris, son travail ne passait pas inaperçu.

En 1976, Suzanne Pagé présente plusieurs œuvres de REW dans l’importante exposition « Boîtes » au musée d’art moderne de la Ville de Paris aux côtés de Kurt Schwitters, Marcel Duchamp, Max Ernst, Christian Boltanski et bien d’autres. Curieusement, cet épisode de sa carrière n’apparait pas dans les ouvrages qui sont consacrés à REW et pourtant cette exposition était un événement majeur.

En 1978, Jean-Jacques Lévêque choisit Waydelich pour représenter la France à la Biennale de Venise (20 ans après un autre alsacien : Hans Arp). REW y présente L’Homme de Frédehof, 2820 après J.-C. : immense environnement à sa mesure, une archéologie du futur qui renvoyait les visiteurs à leurs responsabilités face à l’avenir de notre planète.

C’était il y a 46 ans, 8 ans avant Tchernobyl. La galerie des Offices de Florence acquiert pour ses collections le personnage central de son installation : « Autoportrait contemporain ».

Cette œuvre sera le premier jalon marquant d’un vaste travail de mémoire où se mêlent présent et avenir, à travers le regard porté par l’artiste sur les traces de notre civilisation.

Depuis, REW n’a cessé de multiplier les brouillages archéologiques, les fossilisations du temps dans des entreprises parfois hors normes, mobilisant l’enthousiasme et l’intervention de ses contemporains, la population, l’administration et les entreprises.

En 1995, son site de Mutarotnegra, 3790 après J.-C. installé place du Château à Strasbourg offre le plus remarquable témoignage culturel de l’Alsace des années 1990. 320 m3 de terre ont été évacués pour installer 14 fûts étanches remplis d’objets dans un caveau de béton destiné à être ouvert le 23 septembre 3790. A l’intérieur des fûts, un cadeau fabuleux d’une parcelle de la mémoire de l’Alsace fait aux archéologues du futur : la collecte d’une impressionnante série d’objets issus de la vie quotidienne et des messages destinés aux lointains descendants. Le 23 septembre 1995 à 17h, le « Caveau du futur » fut scellé par une plaque de commémoration en fonte.

La créativité de REW était débordante, l’artiste était chercheur, inventeur, explorateur, collectionneur, partageur. Son œuvre est foisonnante, protéiforme. Il a participé à plus d’une centaine d’expositions en France et à l’étranger, entrainant avec lui d’autres artistes. Il n’a cessé de mettre sa créativité au service de la mémoire de son temps, de la culture, de la transmission, soutenant des associations caritatives et humanitaires.

REW aimait l’humour et la dérision, ne se prenait pas au sérieux. Il avait la gouaille d’un être aussi fulgurant que délicat, aussi bruyant que discret, aussi généreux qu’effacé.

Je crois qu’il souffrait du syndrome de l’imposteur : gêné parfois par son succès, il répétait qu’il était autodidacte et ne savait pas dessiner. Je lui répondais de ne pas s’en inquiéter : Picasso peignait à 15 ans comme Raphaël et avait cherché toute sa vie à se débarrasser de ses acquis pour parvenir à peindre avec la spontanéité d’un enfant. De ce fait, Raymond avait une chance et une liberté inouïes et une sacrée longueur d’avance.

REW n’a jamais trahi ses origines, ses rêves d’enfant bercés entre les aventures de Tarzan, de Zorro, de James Bond, les Westerns et ses lectures du journal Spirou. Les découvertes d’Heinrich Schliemann, pionnier de l’archéologie grecque, ont marqué toute sa vie et son œuvre. Parmi les artistes contemporains, il admirait Marx Ernst et vénérait Marcel Duchamp, qu’il qualifiait de génie universel.

REW était tout ce que j’aime chez un artiste : le talent spontané, l’inventivité débordante, l’intelligence créative et la générosité qui caractérise les génies.

Lorsqu’il a été élu Commandeur de l’Ordre des Arts et des Lettres, il a œuvré pour que Rémy Bucciali et moi-même recevions nos médailles d’Officier et de Chevalier en même temps que lui par Catherine Trautmann à l’Hôtel de Ville de Strasbourg.

En octobre prochain, il devait recevoir le Bretzel d’Or et nous devions nous retrouver.

J’ai aimé l’artiste, j’ai aimé l’homme. Il était un père, un frère, un ami. Il me manque, il nous manque, il manque à l’Alsace et à la Culture.

Je l’ai toujours défendu et je continuerai de le faire. J’espère que l’Alsace se mobilisera pour lui consacrer un musée et si je peux l’y aider, je le ferai.

Raymond, I love you. Help ! »

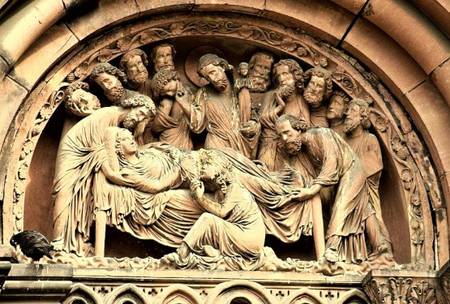

Le 15 août : de l’Assomption de la Vierge à Napoléon

L’Assomption de la Vierge, Charles Le Brun, XVIIe siècle

Comme chaque année, le 15 août, jour férié partagé par tous les Français, sonne le cœur de l’été. Pour célébrer ce jour de fête, certaines communes organisent souvent à cette date des festivités populaires : bals ou feux d’artifice.

Mais, savez-vous quel événement particulier est commémoré le 15 août et pourquoi cette date est particulièrement célébrée en France ?

Le 15 août est avant tout une fête chrétienne (sauf chez les protestants) qui célèbre l’Assomption de la Vierge Marie, corps et âme, vers le paradis.

Cette fête ne doit pas être confondue avec l’Ascension qui rappelle la montée au ciel de Jésus-Christ, célébrée 40 jours après Pâques.

La différence sémantique s’explique par la racine latine de ces deux termes : ascension vient du verbe ascendere (monter, s’élever) qui indique donc une action volontaire, tandis que le mot assomption vient du verbe assumere (assumer, enlever), qui indique que cette élévation vers le ciel est une volonté divine.

L’Église et la fête de l’Assomption

Cette Assomption n’est pas mentionnée dans les textes des premiers temps de l’Église. Cependant, cette fête mariale trouve son origine dès les premiers siècles, dans les Églises orientales, où elle porte le nom de Dormition de la Vierge. Les orthodoxes croient ainsi que Marie s’est comme « endormie », sans aucune peur, dans la mort.

D’abord célébrée mi-janvier, la montée au ciel de Marie est finalement commémorée le 15 août, selon le souhait de l’empereur romain d’Orient, Maurice (582-602).

C’est le pape Théodore (642-649), originaire de Constantinople, qui importe, en Occident, cette fête en l’honneur de la mère du Christ. Elle est finalement imposée à tous les chrétiens par le concile de Mayence en 813.

Il faut cependant attendre 1950 pour que le pape Pie XII proclame le dogme de l’Assomption de la Vierge Marie. Il réaffirme ainsi que « Marie, l’Immaculée Mère de Dieu toujours Vierge, à la fin du cours de sa vie terrestre, a été élevée en âme et en corps à la gloire céleste ».

Fêter l’Assomption durant le règne de

Louis XIII

Si pendant tout le Moyen Âge, l’Assomption est vue comme une fête religieuse banale parmi les nombreuses qui rythment le calendrier annuel du royaume, cela change sous le règne de Louis XIII.

En 1637, plus de vingt ans après son mariage avec Anne d’Autriche, le roi n’a toujours pas d’héritier. Il fait alors le vœu auprès de la Sainte Vierge de lui consacrer son royaume s’il obtient enfin un fils. La reine donne naissance à Louis-Dieudonné, futur Louis XIV, le 5 septembre 1638.

Pour remercier la Mère de Dieu de l’avoir exaucé, Louis XIII demande à tous ses sujets d’organiser, tous les 15 août, des processions en l’honneur de la Vierge. Le jour devient chômé pour faciliter l’organisation de ces célébrations. L’Assomption entre alors pleinement dans l’histoire de France.

Une fête nationale sous les Empires

Le calendrier républicain, instauré pendant la Révolution française, supprime de nombreuses fêtes catholiques comme l’Assomption.

Cela change avec Napoléon Bonaparte, Premier Consul, qui signe un concordat avec le pape en 1801. Cet accord autorise, notamment, le retour des grandes célébrations catholiques.

En 1806, Napoléon Ier, devenu empereur, réinstaure en France le calendrier grégorien. À cette occasion, il exhume un saint ayant vécu au IVe siècle, dont le nom Neapolis, serait l’antique forme de Napoléon.

Normalement fêté le 2 mai, l’empereur ordonne de le faire célébrer le 15 août, qui est également le jour de son anniversaire.

Cette date est ainsi érigée en fête religieuse, fête nationale et fête impériale.

Abandonnée pendant la Restauration et la Monarchie de Juillet, cette fête impériale redevient uniquement l’Assomption. Le 15 août est à nouveau adopté comme fête nationale par Napoléon III et célébrée durant tout le Second Empire.

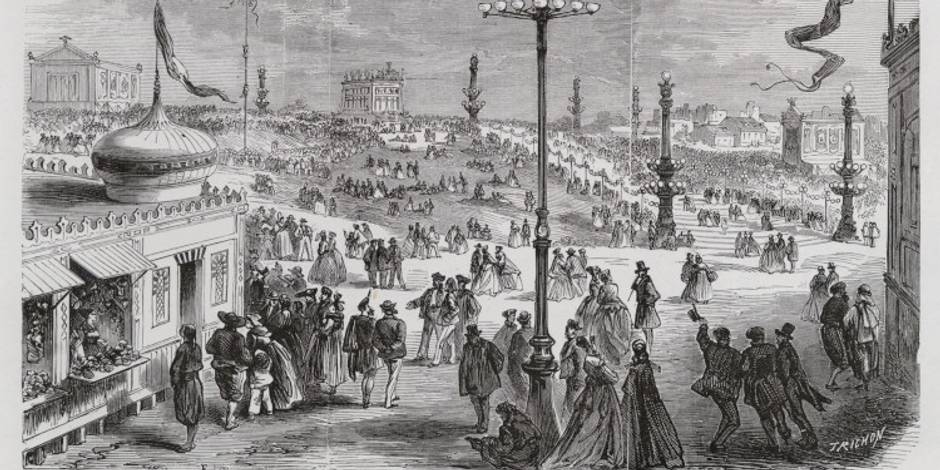

Gravure figurant la fête du 15 août 1867 sur le Trocadéro

Pourquoi le 15 août est-il un jour férié ?

Avec l’avènement de la République, qui reconnaît toujours la Vierge Marie comme sainte patronne principale de la France, le 15 août retrouve sa vocation uniquement religieuse. Il reste férié pour permettre aux catholiques de célébrer cette fête majeure.

Aujourd’hui, cette fête donne toujours lieu à de grands rassemblements pour les croyants de l’église catholique. C’est le cas notamment à Lourdes, où le pèlerinage national français rassemble chaque année près de 10 000 pèlerins.

Pour les Français n’appartenant pas au culte catholique, ce jour férié est l’occasion de prendre un peu de repos, de prolonger les vacances d’une journée ou de participer à l’une des nombreuses fêtes organisées partout dans le pays.

Lire et voir ici une autre façon de voir l’Assomption

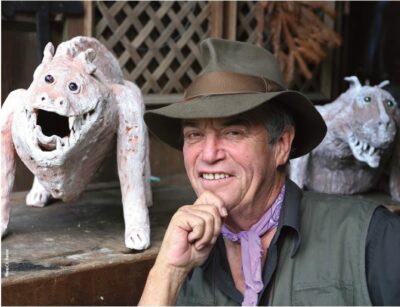

Disparition de Raymond Waydelich

Nom : Waydelich

Prénom : Raymond

âge : 85 ans

naissance : Strasbourg

résident : Hindisheim

profession : Sculpteur, peintre, photographe

signe particulier : représente la France à la Biennale de Venise en 1978

multi-primé multi-médaillé, blagueur

Décès

Vendredi 9 août en fin de journée à l’âge de 85 ans, à l’hôpital, à Strasbourg.

C’était le dernier artiste alsacien à avoir représenté la France à la Biennale de Venise, en 1978. Depuis, Raymond-Emile Waydelich avait poursuivi un travail multiforme qu’habitaient ses mythologies et fictions.

Quelques extraits

Je rappelle ici mon billet lors de la remise de médailles à Mulhouse par l’Académie Rhénane du prix Europe 2022 par son président, Jean-Luc Seegmuller, et son vice-président Emmanuel Honegger officiaient ce jour-là au musée des Beaux Arts de Mulhouse.

Le couronnement d’une carrière éclectique reliant le passé, le présent et le futur. Sculpteur, peintre, photographe, commandeur des arts et des lettres, l’artiste alsacien représenta la France à la Biennale de Venise en 1978.

Après avoir exploré la mémoire du passé avec son travail sur la vie rêvée de Lydia Jacob, puis avoir en 1995 imaginé la mémoire future à travers sa grande exposition Mutaronegra, il donne aujourd’hui, en le sculptant, une vie nouvelle à son bestiaire merveilleux. (hommage vu à ST’ART 2021).

Les boites reliquaires de Lydia Jacob au musée Unterlinden

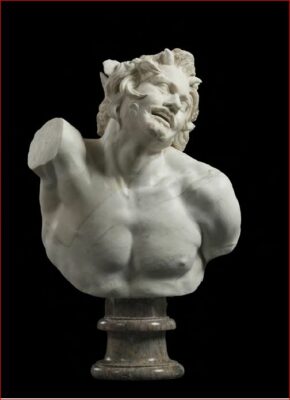

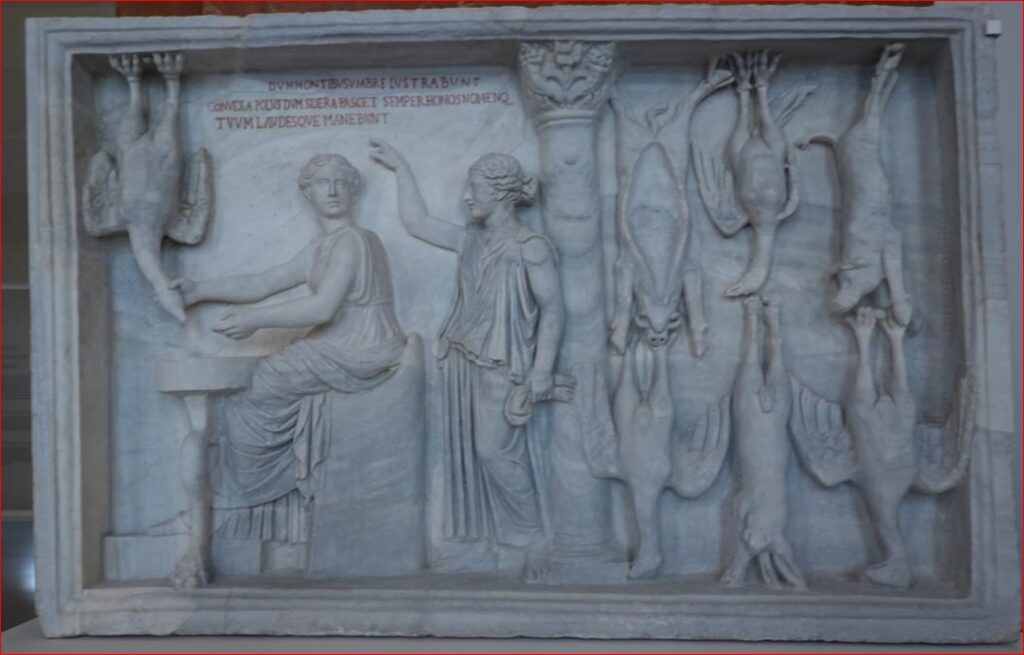

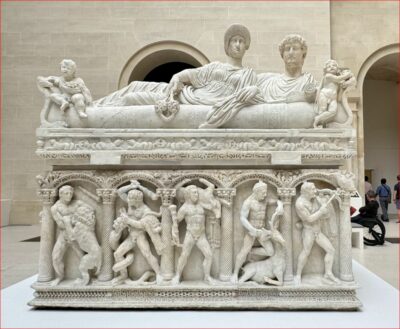

Chefs d’oeuvre de la collection Torlonia

Stature de bouc

Règne de Trajan, début du 2e siècle de notre ère

Marbre blanc

La plus grande collection privée de sculpture antique romaine conservée à ce jour

– celle rassemblée par les princes Torlonia durant la seconde moitié du 19e siècle à Rome – se dévoile au public pour la première fois depuis le milieu du 20e siècle dans une série d’expositions-évènements. Et c’est au Louvre que les marbres Torlonia s’installent pour leur premier séjour hors d’Italie, dans l’écrin restauré qu’offrent les appartements d’été d’Anne d’Autriche, siège des collections permanentes de sculpture antique depuis la fin du 18e siècle et la naissance du musée du Louvre. Jusqu’au 11 novembre 2024

Les collections nationales françaises se prêtent volontiers à un dialogue fécond avec les marbres Torlonia, un dialogue qui interroge l’origine des musées et le goût pour l’Antique, élément fondateur de la culture occidentale.

Cette exposition met en lumière des chefs-d’oeuvre de la sculpture antique et invite à la contemplation de fleurons incontestés de l’art romain, mais également à une plongée aux racines de l’histoire des musées, dans l’Europe des Lumières et du 19e siècle.

Née de l’amour pour la sculpture antique des princes de la famille, héritiers des

pratiques nobiliaires de la Rome des papes, la collection Torlonia entendait, surtout avec l’ouverture du Museo Torlonia dans les années 1870, rivaliser avec les grands musées publics – du Vatican, du Capitole, du Louvre. Cette collection Torlonia, célèbre en Italie, fait l’objet depuis 2020 d’expositions-évènements qui proposent au public la redécouverte d’un ensemble de sculpture grecques et romaine de premier ordre, après la longue éclipse du musée aménagé par Alessandro Torlonia en 1876, fermé au milieu du 20e siècle. Les deux étapes romaine et milanaise, dont le commissariat fut assuré par Salvatore Settis et Carlo Gasparri sous la supervision de la Surintendance spéciale de Rome étaient construites autour d’une histoire à rebours de la collection.

Statue de la déesse Hygie assise musée du Louvre

L’exposition parisienne est née du souhait de présenter au public, dans un lieu chargé de l’histoire des musées de sculpture antique, cette collection méconnue en France.

Elle propose une plongée esthétique et archéologique à la découverte des oeuvres exceptionnelles de la collection Torlonia, tout en saisissant l’opportunité d’un dialogue avec les collections du Louvre.

L’exposition au public d’une collection de sculpture antique de très haut niveau

artistique, d’accès confidentiel jusqu’à une date très récente, dans un espace

particulièrement marqué par la tradition palatiale de présentation de la sculpture, d’une signification historique de tout premier plan dans l’histoire des musées constitue ainsi un triple évènement en 2024. Soutenue par une sélection d’oeuvres de qualité exceptionnelle, l’exposition, bâtie avec les chefs-d’oeuvre de la collection Torlonia, porte l’accent sur une présentation des genres emblématiques de la sculpture romaine, et des styles artistiques riches et divers que celle-ci révèle.

Portraits, sculpture funéraire, copies d’originaux grecs fameux, oeuvres au style rétrospectif nourries au classicisme ou à l’archaïsme grecs, figures du thiase et allégories dévoilent un répertoire d’images et de formes qui fait la force de l’art romain. Par ailleurs, un dialogue s’instaure entre deux collections soeurs, en mettant en regard les sculptures du Louvre et celles du musée Torlonia du point de vue de l’histoire des collections.

Le Louvre accueille dans ses murs une collection très peu connue du public car

difficilement accessible depuis plusieurs décennies. Appréciée et célébrée par les spécialistes, elle est considérée comme la plus grande collection privée au monde dans le domaine de la sculpture antique. Elle est pour le Louvre l’occasion de mettre en valeur un lien historique avec les ensembles de sculptures romaines du département des Antiquités grecques, étrusques et romaines. Celles-ci sont en cours de réaménagement et invisibles pour le moment.

La présentation

La collection Torlonia est présentée dans un espace très particulier. La rotonde qui aujourd’hui encore y donne accès forme la charnière entre l’aile Denon,

dans laquelle vous vous trouvez, et l’aile Sully qui débute une salle plus loin.

L’enfilade qui suit est aujourd’hui composée de cinq salles axées vers le sud et la Seine. Elle constitue un des espaces historiques important du Louvre, tout

L’enfilade qui suit est aujourd’hui composée de cinq salles axées vers le sud et la Seine. Elle constitue un des espaces historiques important du Louvre, tout

comme la salle dite « des Empereurs » placée perpendiculairement à leur extrémité. Si ces salles ont été remaniées parfois de manière importante depuis

leur création, elles conservent, pour certaines, une partie de leur décor d’origine et sont un écrin idéal pour les sculptures romaines normalement présentées ici. La restauration des lieux étant à présent achevée, le choix de ces salles décorées par un peintre romain du 17e siècle pour présenter les statues de la collection Torlonia n’est donc certainement pas le fruit du hasard et renoue avec les origines des antiques du Louvre.

L’appartement d’été d’Anne d’Autriche

Les cinq premières salles de l’exposition constituent l’enfilade de l’appartement d’été de la reine Anne d’Autriche, épouse de Louis XIII et mère de Louis XIV. Celle-ci se plaignant de la chaleur épouvantable de son appartement principal placé au rez-dechaussée de l’aile sud du palais et tourné vers le midi, son fils commande à Louis le Vau la construction de ces espaces. L’aménagement est fait entre 1655 et 1658.

L’appartement comporte six salles à l’origine, les deux dernières sont à présent

rassemblée en une seule. Si les cloisonnements ont disparu entre 1798 et 1800, les plafonds des cinq salles peintes par l’artiste romain Giovanni Francesco Romanelli sont conservés. Les sujets sont empruntés à la mythologie, à l’histoire antique ou moderne, à la Bible. Le décor est complété de stucs réalisés par le sculpteur Michel Anguier.

Les fresques de Romanelli constituent un ensemble décoratif du 17e siècle de

première importance. L’artiste a séjourné deux fois à Paris, on lui doit aussi le décor de la galerie Mazarine sur le site Richelieu de la Bibliothèque Nationale de France, un ensemble restauré lui aussi il y a peu de temps.

C’est dans les salles de l’ancien appartement d’été et au rez-de-chaussée de l’aile sud de la cour Carrée que seront présentés, sous le Premier Empire, les plus beaux antiques rassemblés par les agents napoléoniens dans toute l’Europe.

Les portraits

La collection Torlonia abrite essentiellement des oeuvres découvertes à Rome. Elles sont pour beaucoup d’entre elles des copies d’après des oeuvres grecques,

d’autres sont des créations romaines originales et témoignent de l’importance du foyer culturel qu’est Rome à la fin de l’époque républicaine et au début de

l’époque impériale. Il est un domaine dans lequel les sculpteurs romains ont excellé, c’est celui du portrait.

La « fanciulla » de Vulci

Ce portrait de Fanciulla, jeune fille ou fillette, est l’un des chefs-d’oeuvre de la

collection Torlonia et l’un des plus importants portraits datant de la fin de l’époque républicaine, au premier siècle avant notre ère. Sa provenance de Vulci, grande cité d’origine étrusque située à 100 km au nord-ouest de Rome n’est pas certaine mais est souvent proposée. Le buste, fixé à l’origine sur un haut piédestal, montre en effet des influences italo-étrusques importantes dans la précision du travail, l’aspect très métallique de la technique et le grand réalisme des traits.

C’est une toute jeune fille qui est figurée, le regard porté vers le haut, la tête

C’est une toute jeune fille qui est figurée, le regard porté vers le haut, la tête

légèrement tournée. Sa peau lisse et sans défaut contraste avec la ligne très marquée de ses sourcils, son visage reste pourtant calme et réfléchi. Ses yeux étaient à l’origine incrustés et des éléments de métal aujourd’hui perdus lui donnaient un aspect sans doute bien plus animé : des boucles étaient fixées à ses oreilles et des éléments de métal sans doute dorés complétaient sa coiffure particulièrement élaborée qui s’achève en chignon à l’arrière du crâne. L’usage d’éléments rapportés dans des matériaux autres, parfois précieux, est bien connu dans la sculpture antique.

Aucun contexte archéologique connu ne permet de préciser le cadre d’origine de

présentation du buste.

Milieu du 1er siècle

Marbre blanc

Fin du 2e siècle

Marbre blanc

COPIES D’OEUVRES

GRECQUES ET OEUVRES

D’INSPIRATION

Après l’annexion par la République romaine de la Grèce à partir de 146 avant notre ère, un pillage sans précédent dirige vers Rome les chefs d’oeuvre de la

statuaire antique qui ornaient alors sanctuaires et bâtiments publics des villes du monde hellénique. La presque totalité des oeuvres transférées disparaitra par la suite, en particulier de nombreux bronzes monumentaux fondus ou détruits.

Les grandes familles romaines souhaitant décorer villas et jardins avec des oeuvres grecques, une multitude de copies sont réalisées, en général en

marbre. Elles sont travaillées directement en Grèce ou dans des ateliers de Rome. On connait grâce à elles certaines oeuvres disparues car des dizaines de copies romaines de qualité plus ou moins grandes, en sont parfois conservées. L’intérêt de ces oeuvres est qu’elles gardent le souvenir et l’image de chefs-d’oeuvre qui sinon seraient irrémédiablement perdus.

Statue de divinité en péplos dite « Hestia Giustiniani »

Si beaucoup d’oeuvres copiées dans les ateliers romains font référence à des

sculptures d’époque classique ou hellénistique réalisées entre le 5e et le 3e siècle avant notre ère, certaines sont associées à des temps plus anciens, antérieurs au 5e siècle.

C’est de toute évidence le cas pour cette figure de Hestia, déesse grecque du feu sacré et du foyer. La statue de la collection Torlonia est datée du 2e siècle de notre ère et copie un original datant d’environ -470/-460.

Conservée auparavant dans la collection Giustiniani, la figure a connu une grande célébrité parmi les visiteurs étrangers des 17e et 18e siècles, étonnés par le rendu particulier de ses drapés. Le contraste entre la partie supérieure du vêtement, presque lisse mais qui souligne les lignes de la poitrine d’un côté, le lourd plissé monumental du péplos qui couvre les jambes de l’autre, est étonnant. C’est aussi le cas pour l’attitude générale assez figée et austère ainsi que la gestuelle limitée.

Buste de satyre ivre, réplique du type Herculanum

Début de l’époque impériale

Marbre de Dokimeion

STATUES ROMAINES,

RELIEFS ET SARCOPHAGES

Les artistes romains nous ont laissé un grand nombre de reliefs sculptés qui forment un corpus hors norme.

Le décor monumental de certains édifices et le travail de sarcophages ornés constituent un apport essentiel de Rome à l’histoire de l’art antique. Ses répercussions se feront sentir dans l’art occidental jusqu’au 20e siècle.

Constituée à Rome, la collection Torlonia abrite un grand nombre de reliefs plus ou moins fragmentaires

Relief avec scène de boutique

1ere moitié du 2e siècle de notre ère

Marbre de proconèse

mais aussi un groupe impressionnant de sarcophages sculptés qui comptent parmi ses plus grands trésors. Ce sont des reliefs de ce type qui auront une grande influence sur les peintres et les sculpteurs de la première Renaissance.

Sarcophage figurant les travaux d’Héraclès

Information pratiques

Musée du Louvre

Présidente-Directrice du musée du Louvre : Laurence des Cars

Horaires

Le musée est ouvert

9h to 18h

lundi, jeudi, samedi et dimanche

9h to 21h

mercredi et vendredi

Fermé

mardi

Métro 1 station Palais Royal musée du Louvre

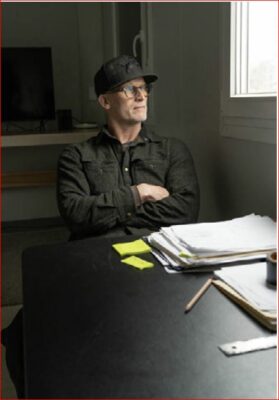

SECONDARY Matthew Barney

Jusqu'au 8 septembre 2024, à la Fondation Cartier pour l’art contemporain

Commissaire de l’exposition : Juliette Lecorne

Chargée de projets artistiques : Alessia Pascarella

La Fondation Cartier pour l’art contemporain présente la première exposition institutionnelle de Matthew Barney en France depuis plus de 10 ans. Les visiteurs peuvent ainsi découvrir la dernière installation vidéo de

l’artiste américain, intitulée SECONDARY, aux côtés d’oeuvres spécialement créées pour l’occasion. Pour accompagner l’exposition, la Fondation Cartier propose également une programmation exceptionnelle d’événements et de performances.

L’exposition investit l’ensemble des espaces de la Fondation Cartier et présente pour la première fois une sculpture en terre cuite représentant un power rack

[équipement conçu pour la pratique de l’haltérophilie].

Cette oeuvre évoque la chorégraphie matérielle de SECONDARY, dans laquelle le métal, la céramique et le plastique sont manipulés par les interprètes en temps

réel. Ces matériaux suggèrent des qualités de force, d’élasticité, de fragilité et de mémoire, et chacun, à sa manière, incarne un personnage.

L’exposition comprend par ailleurs une sélection des premières oeuvres vidéo de Matthew Barney, intitulées DRAWING RESTRAINT, commencées en 1987 alors qu’il était encore en école d’art. Inspiré par les principes d’entraînement de résistance musculaire, l’artiste imposait des contraintes à son corps pendant qu’il dessinait, exposant ensuite, comme des installations in situ, les dessins et vidéos qui en résultaient, ainsi que les équipements utilisés. Cette série a lancé Matthew Barney dans son exploration des limites du corps et de la relation

entre contrainte et créativité. Il s’agit de l’oeuvre la plus ancienne de l’artiste, qui a notamment jeté les bases de la création de SECONDARY.

À l’occasion de cette exposition, Matthew Barney réalise également DRAWING RESTRAINT 27, la dernière vidéo de sa série éponyme, qu’il filmera dans les espaces de la Fondation Cartier. Cette performance in situ sera réalisée par Raphael Xavier dans le rôle du joueur des Oakland Raiders, Jack Tatum. Elle sera ensuite diffusée dans l’exposition.

SECONDARY

Filmée dans le studio de sculpture de Matthew Barney à Long Island City, New York, aux États-Unis — où elle a été dévoilée pour la première fois au printemps 2023 —, l’installation SECONDARY se compose de cinq vidéos

tournées sur un terrain de football américain reconstitué.

Pendant 60 minutes, onze performeurs — principalement des danseurs aux corps vieillissants, parmi lesquels on retrouve aussi l’artiste — représentent l’action qui se joue sur le terrain.

L’intrigue de SECONDARY gravite autour du souvenir de l’incident survenu lors d’un match de football américain professionnel le 12 août 1978 : un impact violent entre le défenseur des Oakland Raiders, Jack Tatum, et le receveur de l’équipe des New England Patriots, Darryl Stingley, causant la paralysie à vie de ce dernier.

Rediffusé en boucle dans les médias sportifs, cet événement tragique restera gravé dans les esprits des fans de football américain et du jeune Barney, lui-même quarterback débutant à l’époque.

Cette nouvelle oeuvre montre la superposition complexe de la violence réelle et de sa représentation, de même que sa célébration dans l’industrie du divertissement sportif. Elle examine ce jeu et la culture qui lui est associée à travers une sémantique du mouvement développée en collaboration avec les performeurs, le chorégraphe David Thomson et Barney lui-même.

Le résultat est une étude intensément physique et corporelle qui porte sur chaque élément du jeu, des exercices aux rituels d’avant-match en passant par les moments d’impact et leurs replays diffusés au ralenti.

Le résultat est une étude intensément physique et corporelle qui porte sur chaque élément du jeu, des exercices aux rituels d’avant-match en passant par les moments d’impact et leurs replays diffusés au ralenti.

Matthew Barney

Né à San Francisco, en Californie, et ayant grandi à Boise, dans l’Idaho,  vit et travaille aujourd’hui à New York. Artiste polymorphe, sa pratique englobe le film, la performance, la sculpture et le dessin.

vit et travaille aujourd’hui à New York. Artiste polymorphe, sa pratique englobe le film, la performance, la sculpture et le dessin.

Il est célèbre pour ses longs métrages

The Cremaster Cycle (1994-2002), River of Fundament (2014) et Redoubt (2019), ainsi que sa série de vidéos

DRAWING RESTRAINT (depuis 1987).

En tant que sculpteur, Barney travaille avec des matériaux tels que la vaseline, le bronze, les polymères contemporains

et, pour la première fois avec SECONDARY, la terre cuite, afin de créer des objets et des installations intrinsèquement liés à son univers cinématographique.

Matthew Barney a présenté des projets d’envergure dans le cadre d’expositions individuelles à la Fondation Cartier pour l’art contemporain (1995), au Guggenheim, New York (2002), au 21st Century Museum of Contemporary

Art, Kanazawa, Japon (2005), au Morgan Library and Museum, New York (2013), au Haus der Kunst, Munich, Allemagne (2014), à la Yale University Art Gallery (2019) et au Schaulager, Bâle, Suisse (2010 et 2021).

Matthew Barney a reçu le prix Aperto à la Biennale de Venise (1993), le Hugo Boss Prize (1996), le Kaiser Ring Award à Goslar, en Allemagne (2007), le Golden Gate Persistence of Vision Award lors de la 54e édition du Film Festival de San Francisco (2011) et a été élu à l’Académie américaine des Arts et des Lettres (2024).

MÉDIATION CULTURELLE

Au plus près de la création contemporaine et des visiteurs de tous horizons

Au coeur du bâtiment iconique de Jean Nouvel, les médiatrices et médiateurs culturels de la Fondation Cartier créent avec les visiteurs un dialogue singulier et continu autour de la création contemporaine. Ces échanges sont nourris par la diversité de leurs parcours, leur enthousiasme et leur connaissance fine des artistes et des thématiques de la programmation. Leur engagement et leur

sensibilité permettent d’offrir aux visiteurs une expérience unique de partage et de transmission.

À l’occasion de l’exposition SECONDARY, Matthew Barney, le programme de médiation culturelle s’étoffe. Les médiatrices et médiateurs culturels accompagnent le public à la découverte de Matthew Barney et de sa dernière installation vidéo.

VISITES TOUT PUBLIC détail ici

Les Soirées Nomades de la Fondation Cartier proposent une programmation spéciale autour de l’exposition, présentant notamment le travail de certains des artistes impliqués dans la réalisation de SECONDARY comme le

compositeur Jonathan Bepler et les performeurs Wally Cardona, David Thomson, Shamar Watt et Raphael Xavier.

Jacquelyn Deshchidn

Chant de l’hymne national

Elle comprend des premières oeuvres, des compositions musicales et une variété d’oeuvres chorégraphiques couvrant les vocabulaires du mouvement postmoderne, de la danse-contact-improvisation, du krump et du break.

Cette exposition présentée à la Fondation Cartier fait partie d’une série d’expositions autour de SECONDARY programmées en 2024, dont notamment : SECONDARY: object replay à la Gladstone Gallery, New York

(16 mai – 26 juillet) ; SECONDARY: light lens parallax

à Sadie Coles HQ, Londres (24 mai – 27 juillet) ;

SECONDARY: commencement à Regen Projects,

Los Angeles (1er juin – 17 août) ; SECONDARY: object

impact à la Galerie Max Hetzler, Paris (7 juin – 25 juillet).

Sommaire du mois de juillet 2024

14 juillet 2024 : 14 juillet 2024

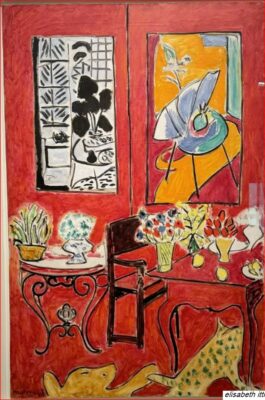

22 juillet 2024 : Matisse, L’Atelier rouge

24 juillet 2024 : Ellsworth Kelly. Formes et Couleurs, 1949-2015

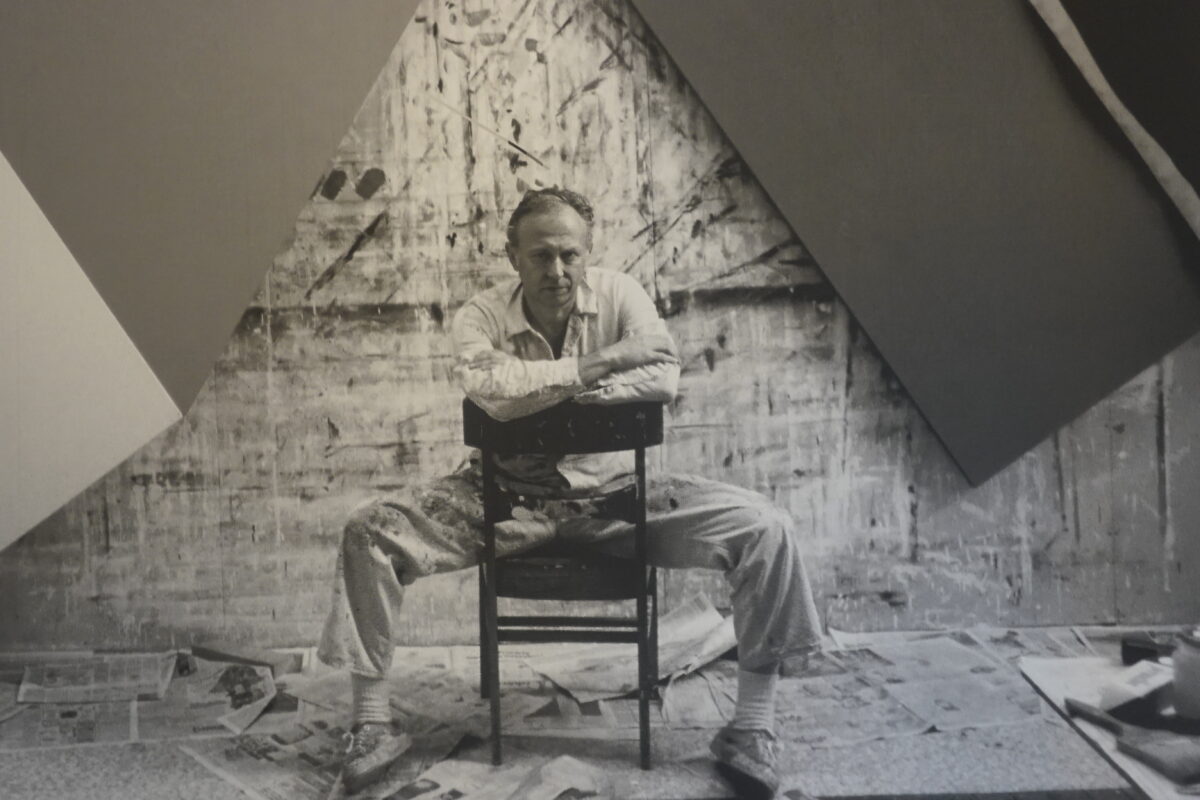

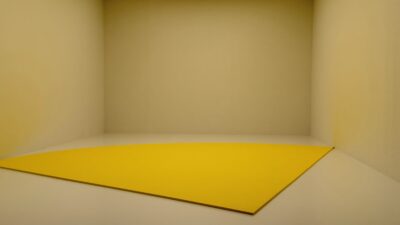

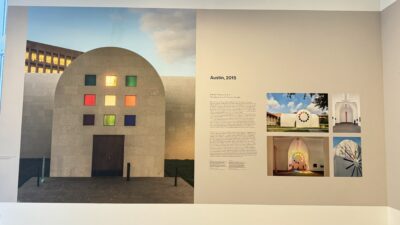

Ellsworth Kelly. Formes et Couleurs, 1949-2015

A la Fondation Vuitton jusqu'au 9 septembre 2024

L’exposition « Ellsworth Kelly. Formes et Couleurs, 1949-2015 » est présentée dans le cadre de « Ellsworth Kelly at 100 », exposition itinérante organisée par le Glenstone Museum (Potomac, Maryland) où elle s’est tenue jusqu’au 17

mars 2024. L’étape française a notamment été adaptée au regard de l’intervention d’Ellsworth Kelly pour l’Auditorium de la Fondation Louis Vuitton. Après Paris, où Ellsworth Kelly a développé certaines de ses idées les plus radicales en tant que jeune artiste, une nouvelle présentation se tiendra à l’espace M7 de Doha (Qatar), marquant la première exposition de l’oeuvre de l’artiste dans la région.

Célébration

Célébration du centenaire de la naissance de l’artiste, « Ellsworth Kelly. Formes et Couleurs, 1949-2015 » est la première exposition en France à aborder de manière aussi large l’oeuvre de ce créateur essentiel de la seconde moitié du XXe siècle, tant par sa chronologie que par les techniques qu’elle

réunit. Organisée avec le Glenstone Museum (Potomac, Maryland) et en collaboration avec le Ellsworth Kelly Studio, l’exposition regroupe plus d’une centaine de pièces, peintures, sculptures mais aussi dessins, photographies et collages. L’exposition bénéficie de prêts d’institutions internationales (Art Institute of Chicago, Kröller-Müller Museum, Museum of Modern Art, San

Francisco Museum of Modern Art, Tate, Whitney Museum) et de collections privées.

Ellsworth Kelly est considéré comme l’un des plus importants peintres et sculpteurs abstraits américains. S’étendant sur sept décennies, sa carrière est marquée par l’indépendance de son art par rapport à toute école ou mouvement artistique et par sa contribution novatrice à la peinture et à la sculpture du

XXe siècle.

Il s’est inspiré de la nature et du monde qui l’entourait pour créer son style singulier qui a renouvelé l’abstraction aux XXe et XXIe siècles. Dix ans après sa disparition, ses oeuvres exercent toujours la même fascination, bien au-delà des frontières habituelles de la peinture. La Fondation Louis Vuitton

a la chance d’en témoigner quotidiennement : son Auditorium abrite la dernière commande réalisée par l’artiste de son vivant. Pensée en dialogue avec les volumes de l’architecture de Frank Gehry, elle se déploie du rideau de scène (Spectrum VIII) aux murs de la salle de concert comme relevés et animés par une suite de monochromes rouge, jaune, bleu, vert et violet.

L’exposition « Ellsworth Kelly. Formes et Couleurs, 1949-2015 » retrace l’exploration par l’artiste de la relation entre forme, couleur, ligne et espace à travers des oeuvres-clés issues de périodes charnières de sa carrière.

La diversité des oeuvres, présentées sur deux étages du bâtiment et près de 1500 m2, appelle à se déjouer de la trompeuse simplicité du vocabulaire d’Ellsworth Kelly et à apprécier une oeuvre à la vitalité et la richesse surprenantes.

Souvent monochromes, d’apparence stricte dans leurs lignes, ses travaux ne découlent pas d’un système ou de l’application d’une règle. Ils résultent d’une quête visuelle où formes et couleurs s’accordent avec hédonisme.

Présentée au rez-de-bassin et au rez-de-chaussée de la Fondation, l’exposition comprend près de 100 oeuvres tirées des collections du Glenstone Museum, de la Fondation Louis Vuitton et de grands musées internationaux, notamment le Centre Pompidou, l’Art Institute of Chicago, le Philadelphia Museum of Art, le Kröller-Müller Museum (Pays-Bas), le San Francisco Museum of Modern Art,

la Tate (Londres), le Walker Art Center (Minneapolis) et le Whitney Museum of American Art (New York). Des oeuvres majeures ont également été généreusement mises à disposition par le Ellsworth Kelly Studio et des collections privées.

Les oeuvres exposées couvrent le large éventail des supports utilisés par l’artiste – de la peinture à la sculpture en passant par les oeuvres sur papier, le collage et la photographie. Parmi les oeuvres phares de l’exposition figurent des peintures de jeunesse telles que Tableau Vert (1952, collection Art Institute of Chicago) premier monochrome réalisé après la visite d’Ellsworth Kelly à Giverny,

Les oeuvres exposées couvrent le large éventail des supports utilisés par l’artiste – de la peinture à la sculpture en passant par les oeuvres sur papier, le collage et la photographie. Parmi les oeuvres phares de l’exposition figurent des peintures de jeunesse telles que Tableau Vert (1952, collection Art Institute of Chicago) premier monochrome réalisé après la visite d’Ellsworth Kelly à Giverny,

ou Painting in Three Panels (1956, collection Glenstone Museum), un exemple-clé de l’engagement du peintre vis-à-vis de l’architecture. Ces travaux précoces sont exposés en amont de réalisations issues des séries désormais canoniques Chatham et Spectrum.

ou Painting in Three Panels (1956, collection Glenstone Museum), un exemple-clé de l’engagement du peintre vis-à-vis de l’architecture. Ces travaux précoces sont exposés en amont de réalisations issues des séries désormais canoniques Chatham et Spectrum.

Une sélection des dessins de plantes réalisés tout au long de sa carrière occupe une place importante, de même qu’une sélection de photographies rarement exposées et de collages.

Parmi les oeuvres marquantes de l’exposition, citons Yellow Curve (1990), première de la série de peintures au sol à grande échelle d’Ellsworth Kelly, exposée dans un espace conçu sur mesure.

L’installation, qui s’étend sur plus de 60 m2, est la première présentation de Yellow Curve en Europe depuis sa création en 1990 pour une exposition à Portikus, Francfort-sur-le-Main.

Autre travail monumental – cette fois pérenne – la commande réalisée en 2014 par Ellsworth Kelly pour l’Auditorium de la Fondation Louis Vuitton en dialogue avec l’architecture de Frank Gehry.

Intégrée dans l’accrochage, elle sera introduite par une salle documentaire revenant sur ce projet et son inscription dans l’oeuvre de l’artiste.

Informations pratiques

L’Application Fondation Louis Vuitton vous propose des rubriques exclusives pour préparer, pour s’approcher, pour visiter et pour prolonger votre expérience. Découvrez des contenus de visite inédits autour de l’exposition « Matisse, L’Atelier rouge » avec des éclairages des commissaires et des explications approfondies sur les œuvres signalées dans les parcours. Et pour appréhender les œuvres, profitez également des audiodescriptions disponibles dans l’onglet « Approcher ». Disponible en téléchargement gratuit sur l’App Store et sur Google Play

DÉCOUVREZ L’APPLICATION

Réservations

Sur le site : www.fondationlouisvuitton.fr

Horaires d’ouverture

Lundi, mercredi et jeudi de 11h à 20h

Vendredi de 11h à 21h

Nocturne le 1er vendredi du mois jusqu’à 23h

Samedi et dimanche de 10h à 20h

Fermeture le mardi

Accès

Adresse : 8, avenue du Mahatma Gandhi,

Bois de Boulogne, 75116 Paris.

Métro : ligne 1, station Les Sablons,

sortie Fondation Louis Vuitton.

Navette de la Fondation : départ toutes les

20 minutes de la place Charles-de-Gaulle – Etoile,

44 avenue de Friedland 75008 Paris (Service

réservé aux personnes munies d’un billet Fondation

et d’un titre de transport – billet aller-retour de 2€ en

vente sur www.fondationlouisvuitton.fr ou à bord)

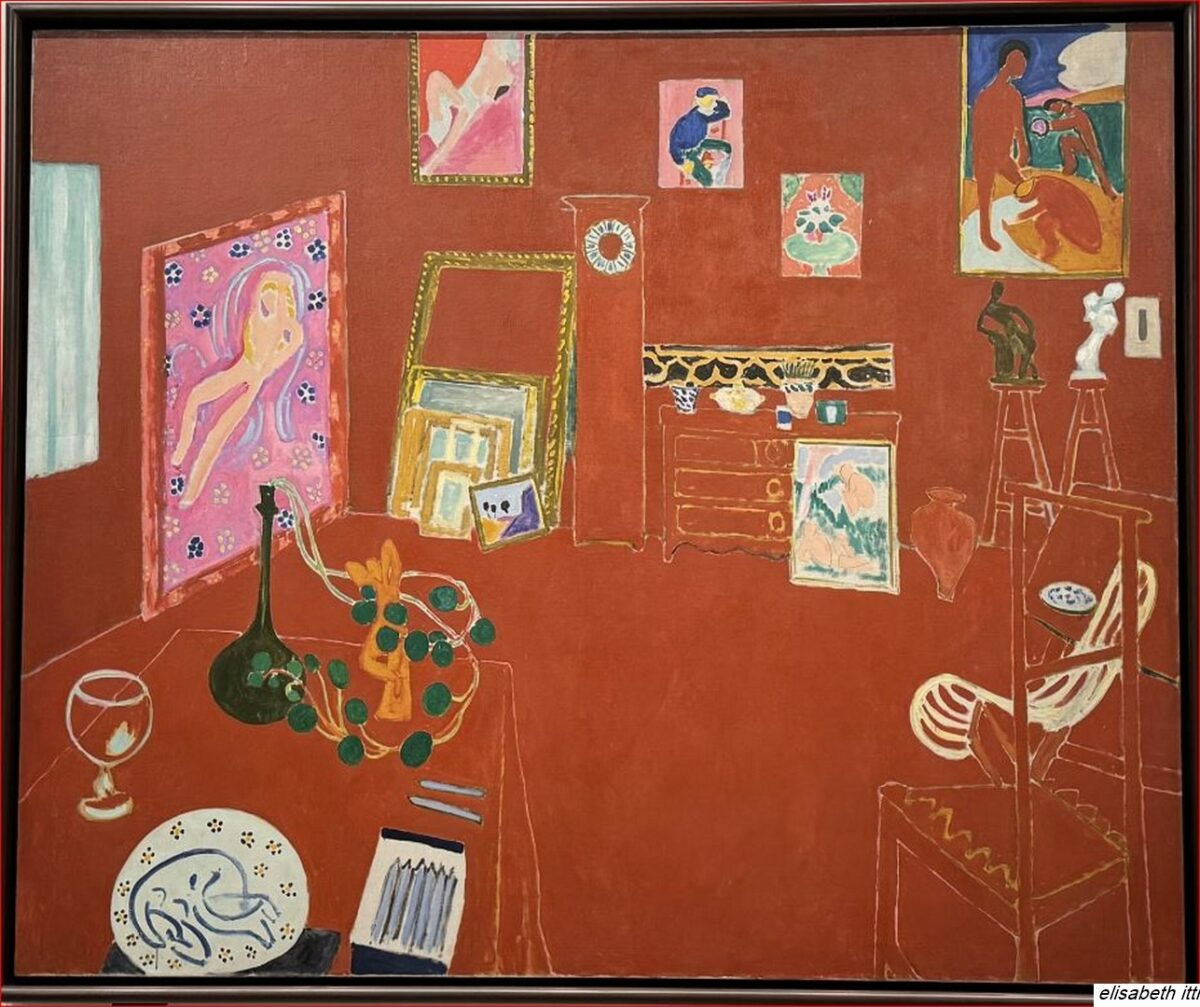

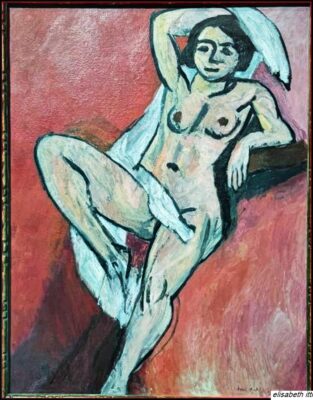

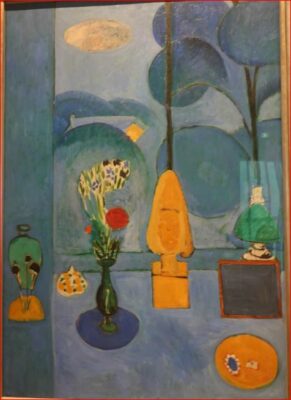

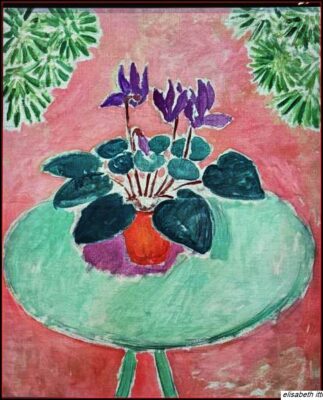

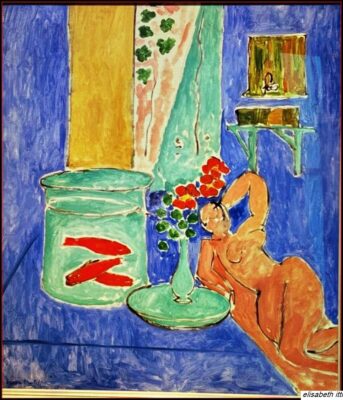

Matisse, L’Atelier rouge

A la Fondation Vuitton jusqu'au 9 septembre 2024

COMMISSARIAT

L’exposition a été conçue par Ann Temkin, conservatrice en chef au MoMA - the Marie- Josée and Henry Kravis Chief Curator of Painting and Sculpture - et Dorthe Aagesen, conservatrice en chef au SMK, avec le concours des Archives Henri Matisse.

Présentation à Paris

Commissaire générale

Suzanne Pagé, Directrice artistique de la Fondation Louis Vuitton

Commissaire associé

François Michaud, assisté de Magdalena Gemra

La Fondation, en collaboration avec le Museum of Modern Art (MoMA), New York, et le SMK – Statens Museum for Kunst, Copenhague (Musée national d’art du Danemark), accueille l’exposition « Matisse, L’Atelier rouge », consacrée à la genèse et à l’histoire de ce célèbre chef-d’oeuvre de 1911, l’une des œuvres emblématiques du MoMA depuis son acquisition en 1949. L’artiste y représente son atelier et les peintures, sculptures et objets décoratifs qu’il contient. L’exposition réunit pour la première fois les œuvres présentes dans L’Atelier rouge depuis qu’elles ont quitté l’atelier de Matisse à Issy-les-Moulineaux. Elle s’enrichit de documents d’archive inédits et d’œuvres éclairant le contexte de création et l’aventure de cette peinture.

« L’Atelier rouge, qui a maintenant plus de cent dix ans, est à la fois un point de repère dans la tradition séculaire des peintures d’atelier et une œuvre fondamentale de l’art moderne. »

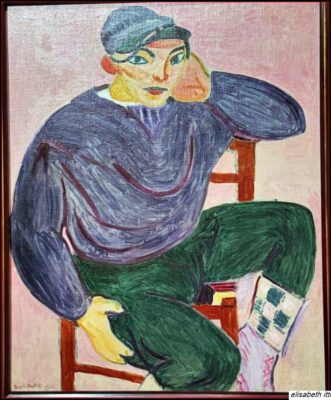

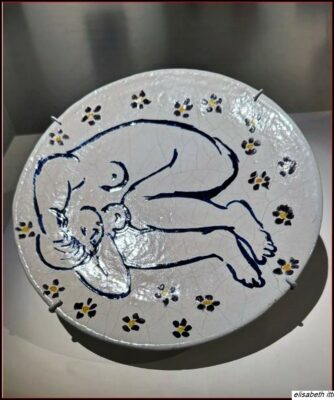

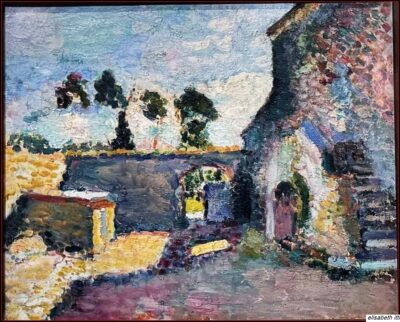

Le cœur de l’exposition est constitué de L’Atelier rouge et de six peintures, trois sculptures et une céramique reproduites dans le tableau, réalisées entre 1898 et 1911.

Certaines sont célèbres, tel Le Jeune Marin (II) (1906) – est exposé en France pour la première fois depuis trente-et-un ans -, d’autres moins connues, comme La Corse, le vieux moulin (1898) ; d’autres encore ont été identifiées récemment. Trois œuvres appartiennent au SMK- Les Baigneuses (1907), Le Luxe (II) (1907-1908) et Nu à l’écharpe blanche (1909) -, tandis que l’assiette peinte par l’artiste en 1907 figurant à l’avant-plan de L’Atelier rouge provient de la collection du MoMA.

L’exposition comprend également des œuvres étroitement liées à L’Atelier rouge, tels La Fenêtre bleue (1913) du MoMA et Grand Intérieur rouge (1948) du Mnam/Centre Pompidou, permettant de restituer le parcours complexe du tableau de Matisse et le contexte de son acquisition par le MoMA. Une riche sélection de documents d’archive et de photographies, dont beaucoup n’ont jamais été publiés ou exposés, éclairent l’histoire de l’oeuvre. Enfin, un film présentera les découvertes les plus récentes sur le processus d’exécution du tableau.

L’exposition comprend également des œuvres étroitement liées à L’Atelier rouge, tels La Fenêtre bleue (1913) du MoMA et Grand Intérieur rouge (1948) du Mnam/Centre Pompidou, permettant de restituer le parcours complexe du tableau de Matisse et le contexte de son acquisition par le MoMA. Une riche sélection de documents d’archive et de photographies, dont beaucoup n’ont jamais été publiés ou exposés, éclairent l’histoire de l’oeuvre. Enfin, un film présentera les découvertes les plus récentes sur le processus d’exécution du tableau.

L’Atelier rouge de Matisse représente son environnement de travail à Issy-les-Moulineaux. Le tableau a été peint dans la suite des œuvres commandées par Sergueï Chtchoukine, le plus fidèle et le plus audacieux des premiers mécènes de Matisse. Si Chtchoukine acheta immédiatement L’Atelier rose, il refusa d’acquérir L’Atelier rouge. Le tableau resta en possession de Matisse pendant seize ans. Durant cette période, il fut présenté à la deuxième exposition post-impressionniste de Londres en 1912, puis à l’Armory Show à New York, Chicago et Boston en 1913.

Acquisition

L’Atelier rouge est acquis en 1927 par David Tennant, fondateur à Londres du Gargoyle Club où se croisent aristocrates et artistes. Le tableau demeure dans ce club jusqu’au début des années 1940, avant d’être acheté par Georges Keller, directeur de la galerie Bignou à New York. Enfin, en 1949, L’Atelier rouge entre au MoMA. Commence alors sa seconde vie. À partir de 1949, en effet, les artistes de New York et tous ceux qui sont de passage s’arrêtent devant cette peinture dont la nouveauté radicale est soudain redécouverte. Matisse lui-même est revenu à la fin des années 1940 à ce qui faisait la spécificité de l’oeuvre de 1911: son « abstraction » par la présence obsédante du rouge, en dépit d’une description précise des meubles, tableaux et objets que contenait à l’époque son atelier d’Issy-les-Moulineaux. Il conçoit une nouvelle série de peintures prenant pour sujet l’environnement familier du peintre, notamment le Grand Intérieur rouge de 1948, qui rejoint la collection du Musée national d’art moderne en 1950 après avoir été exposé à New York par son fils Pierre Matisse en février 1949. Cette oeuvre est présente dans l’exposition, permettant d’évoquer l’importance de la peinture de Matisse dans les années d’après-guerre, à Paris comme à New York, et la présence de l’artiste au Mnam

comme au MoMA

Le dialogue entre L’Atelier rouge de 1911 et le Grand Intérieur rouge de 1948 sera particulièrement mis en lumière dans l’exposition de la Fondation, montrant à près de quarante ans de distance la relecture par Matisse de ce tableau précurseur au moment où le travail du peintre connaît à nouveau une profonde mutation.

L’Atelier rouge au laboratoire

Comme son titre l’indique, L’Atelier rouge se définit d’abord par le rouge de Venise qui couvre lamajeure partie de sa surface. Cette caractéristique résulte pourtant d’une décision tardive : Matisse appliqua cette couche de rouge sur une peinture presque achevée à la palette très différente. La précédente version du tableau donnait une vision plus naturaliste de l’atelier, dont le sol et les murs étaient de couleurs différentes et les formes du mobilier plus concrètes. Dans cette vidéo, l’équipe scientifique chargée de la conservation et de la restauration des oeuvres au MoMA analyse l’évolution inattendue de l’œuvre.

(film)

Informations pratiques

L’APPLICATION DE VISITE

L’Application Fondation Louis Vuitton vous propose des rubriques exclusives pour préparer, pour s’approcher, pour visiter et pour prolonger votre expérience. Découvrez des contenus de visite inédits autour de l’exposition « Matisse, L’Atelier rouge » avec des éclairages des commissaires et des explications approfondies sur les œuvres signalées dans les parcours. Et pour appréhender les œuvres, profitez également des audiodescriptions disponibles dans l’onglet « Approcher ». Disponible en téléchargement gratuit sur l’App Store et sur Google Play

Réservations

Sur le site : www.fondationlouisvuitton.fr

Horaires d’ouverture

Lundi, mercredi et jeudi de 11h à 20h

Vendredi de 11h à 21h

Nocturne le 1er vendredi du mois jusqu’à 23h

Samedi et dimanche de 10h à 20h

Fermeture le mardi

Accès

Adresse : 8, avenue du Mahatma Gandhi,

Bois de Boulogne, 75116 Paris.

Métro : ligne 1, station Les Sablons,

sortie Fondation Louis Vuitton.

Navette de la Fondation : départ toutes les

20 minutes de la place Charles-de-Gaulle – Etoile,

44 avenue de Friedland 75008 Paris (Service

réservé aux personnes munies d’un billet Fondation

et d’un titre de transport – billet aller-retour de 2€ en

vente sur www.fondationlouisvuitton.fr ou à bord)