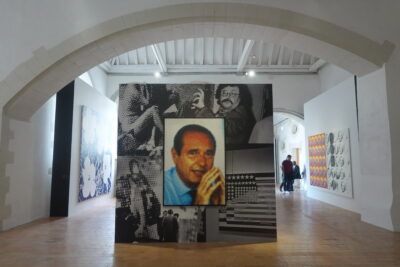

A la Bourse de Commerce

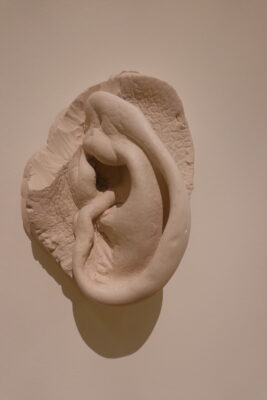

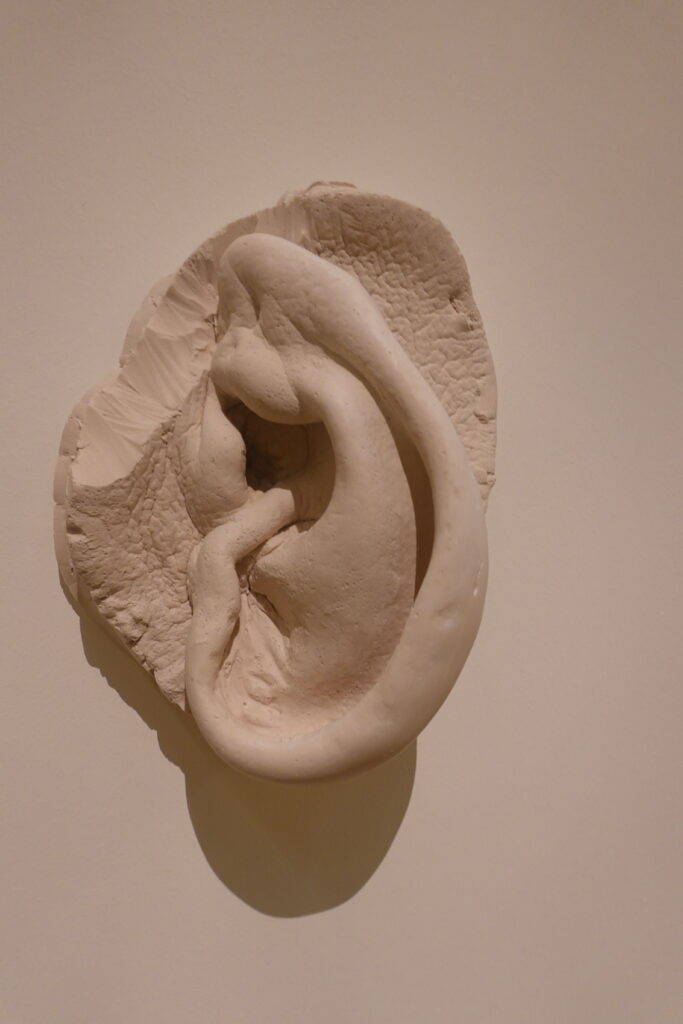

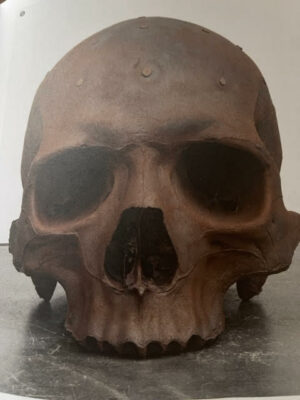

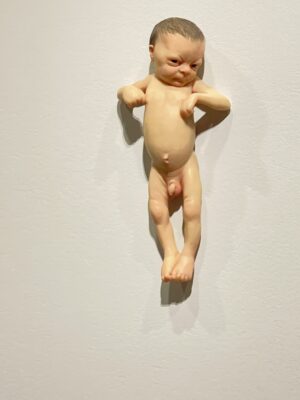

L’œuvre de Robert Gober décrit des relations complexes entre intérieur et extérieur, caché et révélé. Les corps masculins sont présentés comme des ready-mades modifiés, tronqués, mutants et hybrides.

Waterfall est une installation qui s’aborde à travers une simple veste, une pièce de costume masculin présentant son dos au regardeur. Elle est placée contre un mur ; de son col, dépasse un liseré blanc de chemise. Dans la partie supérieure du dos se découpe une petite ouverture carrée. Le visiteur est porté à regarder par cette ouverture : ce qu’il voit alors n’est pas, comme on pourrait s’y attendre, l’intérieur d’un corps, mais une paroi rocailleuse, mêlée de branchages et ruisselante d’eaux vives. En combinant la banalité sévère d’un vêtement urbain à une scène agreste, deux éléments du réel ordinaire appartenant à deux modes d’existence différents, Waterfall parvient à synthétiser, plus encore qu’un récit onirique dans la veine surréaliste, une mise en abîme qui renverse l’ordre établi et interchange les limites de l’intérieur et de l’extérieur. Waterfall renvoie aussi à la dernière œuvre de Marcel Duchamp, Étant donnés : 1° la chute d’eau 2° le gaz d’éclairage… (1946-1968), une installation où cohabitent le corps, la pulsion scopique du regardeur et le diorama de cascade et de verdure. Waterfall poursuit l’investigation de Gober sur la perception trouble et les aspects flottants du corps et de l’identité.

Waterfall est une installation qui s’aborde à travers une simple veste, une pièce de costume masculin présentant son dos au regardeur. Elle est placée contre un mur ; de son col, dépasse un liseré blanc de chemise. Dans la partie supérieure du dos se découpe une petite ouverture carrée. Le visiteur est porté à regarder par cette ouverture : ce qu’il voit alors n’est pas, comme on pourrait s’y attendre, l’intérieur d’un corps, mais une paroi rocailleuse, mêlée de branchages et ruisselante d’eaux vives. En combinant la banalité sévère d’un vêtement urbain à une scène agreste, deux éléments du réel ordinaire appartenant à deux modes d’existence différents, Waterfall parvient à synthétiser, plus encore qu’un récit onirique dans la veine surréaliste, une mise en abîme qui renverse l’ordre établi et interchange les limites de l’intérieur et de l’extérieur. Waterfall renvoie aussi à la dernière œuvre de Marcel Duchamp, Étant donnés : 1° la chute d’eau 2° le gaz d’éclairage… (1946-1968), une installation où cohabitent le corps, la pulsion scopique du regardeur et le diorama de cascade et de verdure. Waterfall poursuit l’investigation de Gober sur la perception trouble et les aspects flottants du corps et de l’identité.

Door with Lightbulb

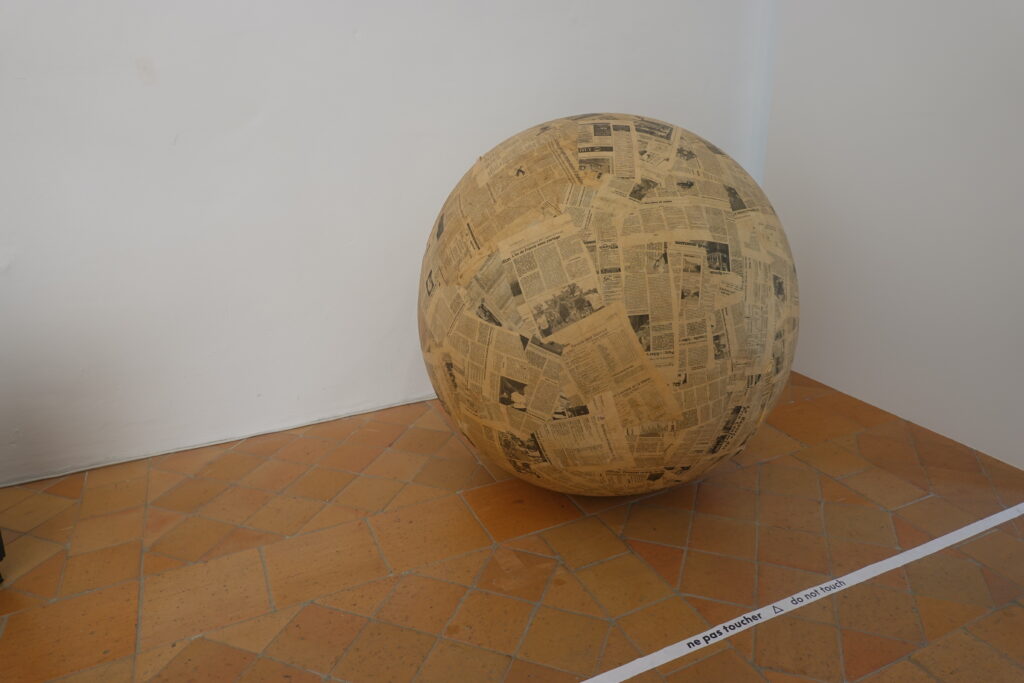

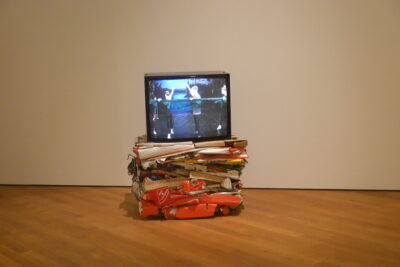

L’installation Door with Lightbulb de Robert Gober immerge le spectateur dans une histoire silencieuse. Au cœur d’un espace clos et obscur, une porte apparaît encadrée de piles de journaux et aux prises avec deux sources de lumière. Alors qu’une ampoule rouge luit de façon sinistre et alarmante à son sommet, un rai de lumière brillante filtre sous elle. Attaché à la matérialité de l’objet, Gober confectionne à la main tous les éléments de cette installation, comme les journaux dont il a lui-même écrit chaque article.

Opérant une plongée dans un lieu anonyme et inquiétant, Door with Lightbulb exprime pleinement un mélange entre familiarité et étrangeté bien spécifique à l’œuvre de Robert Gober. La porte est un élément récurrent au sein de son œuvre ambiguë, apparaissant dans des environnements éclairés avec soin.

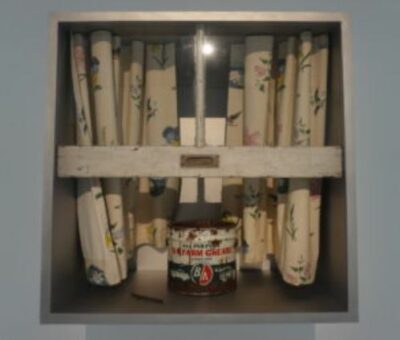

HELP ME 2020-2021

Help me de Robert Gober se compose d’un cadre de fenêtre et d’un ensemble d’objets quotidiens : des rideaux, un pot de graisse, un crayon, tous réalisés à la main par l’artiste. Si l’intérieur est visible, l’ouverture ne donne accès qu’au mur d’accroche, créant ainsi une sensation d’étouffement. La beauté calme du vent s’engouffrant dans les rideaux, le caractère domestique de l’assemblage qui donne l’impression de se retrouver face à un rebord de fenêtre d’une ferme américaine comme le suggère le pot, renforce paradoxalement l’aspect énigmatique, sinon angoissant, sensation réhaussée par le titre

(« Sauvez moi »).

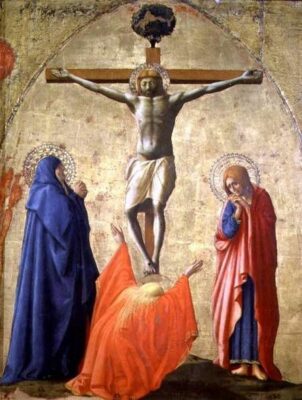

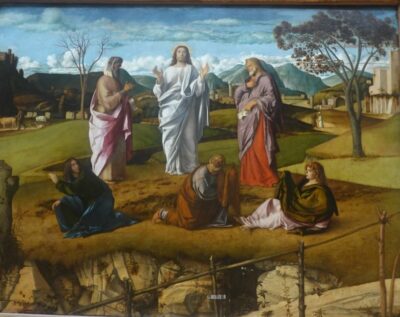

Nombre d’œuvres de Robert Gober font état d’une tension entre l’intérieur et l’extérieur – l’artiste a souvent recours à l’artifice visuel des barreaux – laissant le sentiment que certaines choses restent enfouies, sous le poids des contraintes sociales, de la honte, des injonctions. Help Me, tout en laissant affleurer des questions existentielles et biographiques, arpente aussi l’histoire de l’art : le cadre de la fenêtre agit tout autant comme celui d’un tableau, interrogeant le caractère illusionniste de l’image artistique.

Au Schaulager

Sans titre 1995-1997

Cette œuvre majeure consacrée à la création de répliques de l’environnement ménager, tels que des lavabos, des cheminées, des écoulements ou des reproductions de parties du corps, ainsi que des espaces connotés par une institution ou par la religion, se voit une nouvelle fois présentée au public, dans une collaboration étroite avec l’artiste.

Le motif du trou d’écoulement, auquel il se confronte encore une fois ici, apparaît dès ses premières œuvres : à partir de 1989, Gober installe une série de simples trous d’écoulement (Drains), qu’il réalise un par un et fait mouler directement dans les murs des salles d’exposition. Le trou d’écoulement illustre la frontière entre la lumière et l’obscurité, entre ce qui est visible en surface et ce qui est souterrain, entre l’intérieur et l’extérieur.

Son installation est à lire comme un symbole de transition, elle présente des lieux qui sont invisible en eux-mêmes. Les catégories explicites du dedans et du dehors, du dessus et du dessous, ces éléments qui font notre orientation dans l’espace, disparaissent. En lieu et place, des zones inconnues apparaissent aux délimitations autres et qui ouvrent sur un domaine dont il faut faire l’expérience physique. En même temps, observée avec recul, la sculpture domine l’espace et vacille sans se fixer entre un plateau de tournage et la scène d’un crime.

Split Walls with Drains ne fait pas seulement figure d’apothéose de l’œuvre sculpturale de Gober en raison de ses exceptionnelle qualités plastiques – considérant en particulier les éviers, trous d’écoulement et urinoirs réalisés à la main –, l’œuvre occupe aussi une place à part puisqu’elle fut réalisée pour l’espace spécifique du MGK, sous et au travers duquel coule aussi d’ailleurs un ruisseau. Elle demeure ainsi enracinée dans le bâtiment de manière permanente.

Biographie

AMÉRICAIN, NÉ EN 1954, auteur d’une œuvre autobiographique dans laquelle se côtoient lits d’enfants, membres humains et installations à grande échelle, Robert Gober rattache ses souvenirs d’enfance à des objets de prime abord anodins mais à l’apparence troublante. En donnant une forme aux images évocatrices qui hantent son esprit, il livre un œuvre protéiforme qui questionne la sexualité, la religion, les relations humaines et la nature.

L’évocation du souvenir est indissociable chez Robert Gober d’une démarche artisanale. Ses œuvres naissent d’un travail manuel méticuleux qui implique une grande diversité de matériaux tels que cire, plâtre, papier journal, et procédés techniques. Sa grande maîtrise sculpturale lui permet d’exprimer une forme d’aliénation de l’objet au travers d’un réalisme déconcertant.

Les œuvres de Robert Gober, conservées au sein de la Collection Pinault, ont été exposées lors de l’exposition « Sequence 1 » (2007) à Palazzo Grassi, et les expositions « Mapping the Studio » (2009-2011) et « Dancing with Myself » (2018) à Punta della Dogana.

Informations pratiques

Robert Gober – Evadé du quotidien podcast

A la Bourse de Commerce

Ouverture

Du lundi au dimanche de 11h à 19h

Fermeture le mardi et le 1er mai.

Nocturne le vendredi jusqu’à 21h.

Le premier samedi du mois, nocturne gratuite de 17h à 21h.

Au Schaulager Basel

HORAIRES D’OUVERTURES

Mardi-dimanche 10h-18h

Jeudi jusqu’à 20h

Fermé le lundi

Ouvert le 1er août

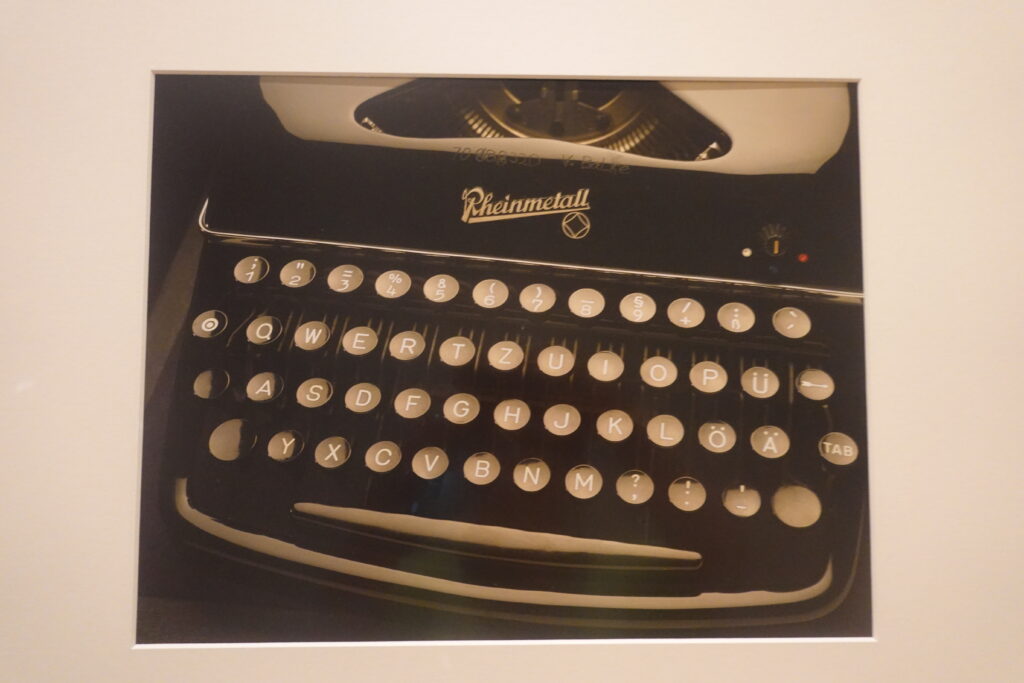

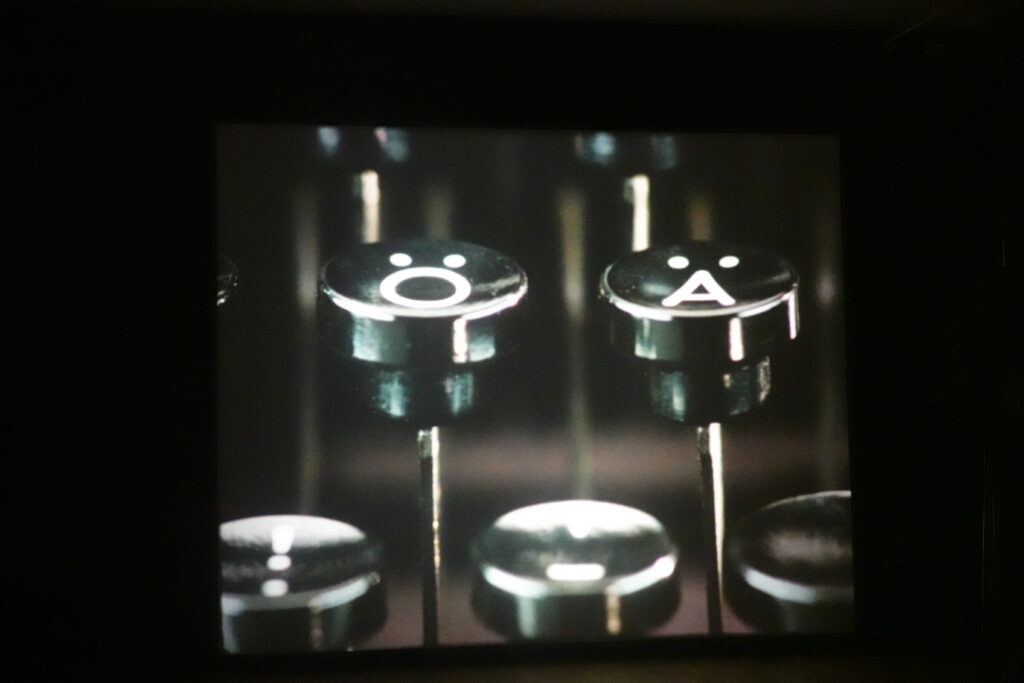

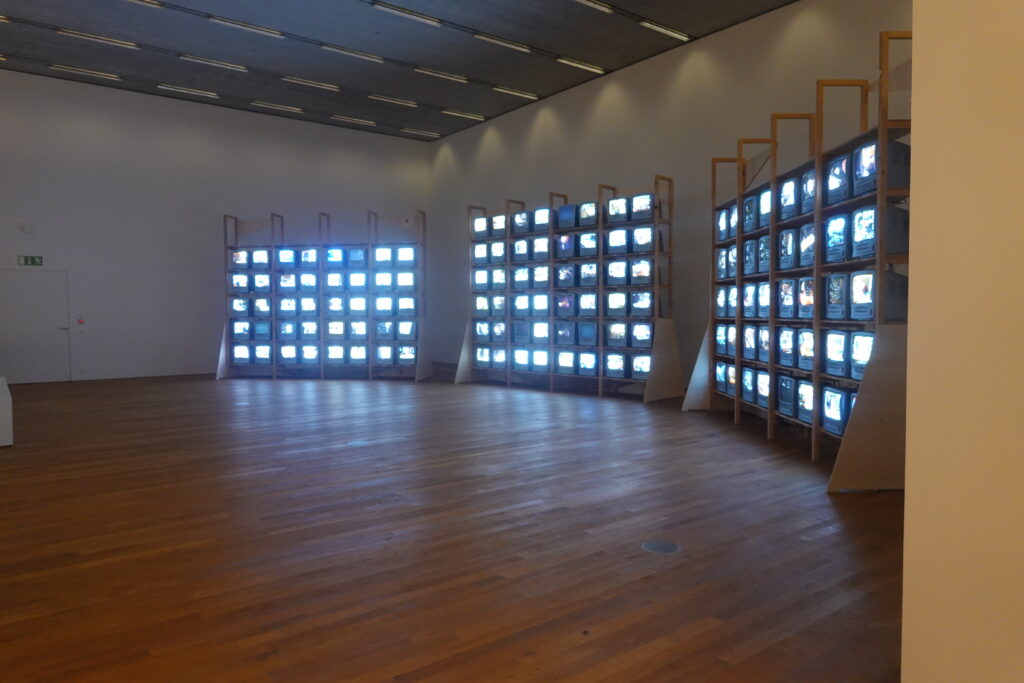

Gary Hill Circular Breathing 1994

Gary Hill Circular Breathing 1994

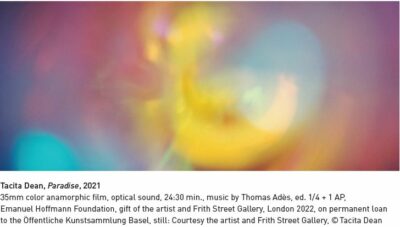

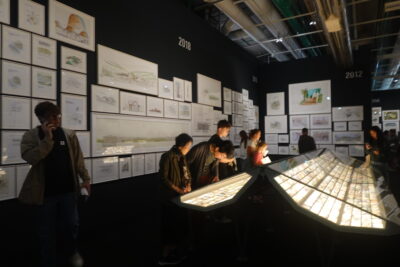

dont sont issues les trois oeuvres distinctes présentées dans OUT OF THEBOX. Coproduit avec l’Opéra de Paris, avec une nouvelle musique de Thomas Adès et une chorégraphie de Wayne McGregor, le projet s’inspirait de la Divine Comédie (1307-1321) de Dante Alighieri et marquait les 700 ans de la mort du poète. Le ballet a été créé à Londres en octobre 2021 et a été présenté au Palais Garnier à Paris jusqu’en mai 2023.

dont sont issues les trois oeuvres distinctes présentées dans OUT OF THEBOX. Coproduit avec l’Opéra de Paris, avec une nouvelle musique de Thomas Adès et une chorégraphie de Wayne McGregor, le projet s’inspirait de la Divine Comédie (1307-1321) de Dante Alighieri et marquait les 700 ans de la mort du poète. Le ballet a été créé à Londres en octobre 2021 et a été présenté au Palais Garnier à Paris jusqu’en mai 2023.

Dans la vidéo

Dans la vidéo ou encore l’artiste universel Dieter Roth, auquel le Schaulager, pour son inauguration il y a 20 ans, avait consacré une rétrospective. Et pour l’occasion, une nouvelle publication du Schaulager, rend hommage à l’oeuvre

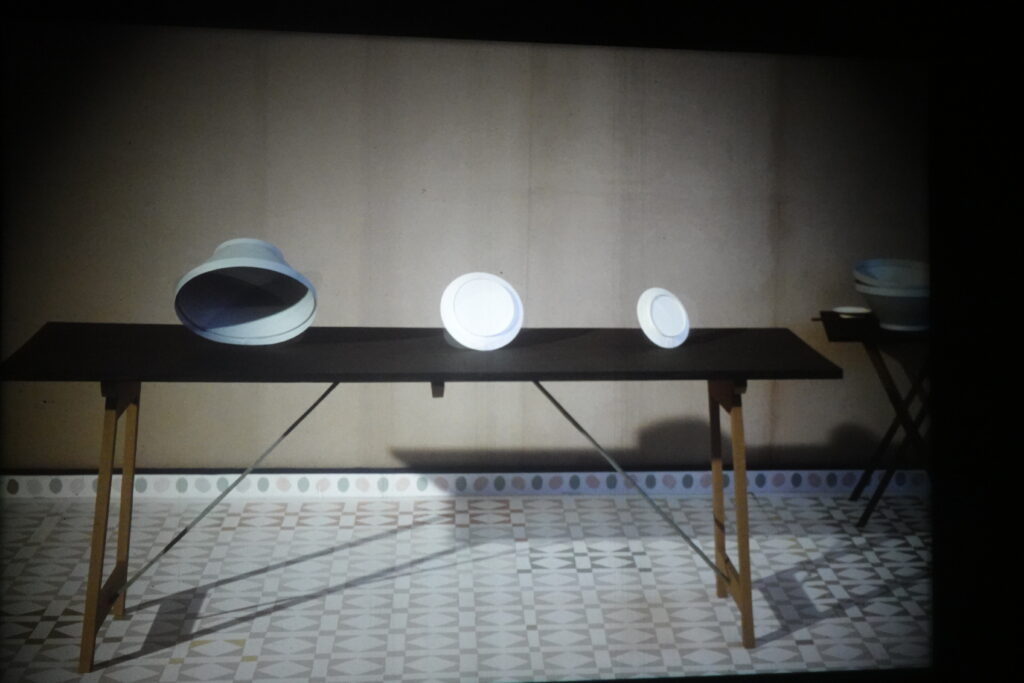

ou encore l’artiste universel Dieter Roth, auquel le Schaulager, pour son inauguration il y a 20 ans, avait consacré une rétrospective. Et pour l’occasion, une nouvelle publication du Schaulager, rend hommage à l’oeuvre Dans OUT OF THE BOX, ce dernier montre différentes oeuvres, certaines datant de l’époque du duo d’artistes Fischli/Weiss, mais d’autres aussi, plus récentes, que l’artiste a réalisées seul, dont un groupe de sculptures cinétiques créé en 2023 et exposé pour la première fois.

Dans OUT OF THE BOX, ce dernier montre différentes oeuvres, certaines datant de l’époque du duo d’artistes Fischli/Weiss, mais d’autres aussi, plus récentes, que l’artiste a réalisées seul, dont un groupe de sculptures cinétiques créé en 2023 et exposé pour la première fois.

Il la définit au travers de la notion de « skin and bones », la peau et les os, c’est-à-dire la structure antérieure qui permet de construire une enveloppe. Tous ses bâtiments sont conçus de cette manière.

Il la définit au travers de la notion de « skin and bones », la peau et les os, c’est-à-dire la structure antérieure qui permet de construire une enveloppe. Tous ses bâtiments sont conçus de cette manière.

Il sabote le statut de l’artiste créateur, et il associe au cours de son processus créatif toutes sortes de personnes – ouvrières

Il sabote le statut de l’artiste créateur, et il associe au cours de son processus créatif toutes sortes de personnes – ouvrières

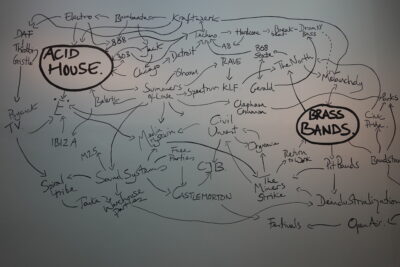

Il réalise une exposition personnelle au Palais de Tokyo, à Paris, en 2008. Intitulée « D’une révolution à l’autre », cette exposition comportait notamment l’ensemble Folk Archive qui explore la culture populaire britannique.

Il réalise une exposition personnelle au Palais de Tokyo, à Paris, en 2008. Intitulée « D’une révolution à l’autre », cette exposition comportait notamment l’ensemble Folk Archive qui explore la culture populaire britannique.