Par principe je ne parle que des expositions que j’ai vues. Une exception pourtant, parce que les histoires de restitutions de tableaux, m’ont toujours passionnées. Je me pose souvent la question, lorsque je lis sur les cartels « collection privée » qui se cache derrière ce terme ?

Aussi je poste ici l’article de :

Joëlle Stolz paru dans le Monde

Douze années durant, ses yeux bleus, sa frange d’un blond fauve et son étrange collerette de Pierrot triste sont restés sous clef dans un entrepôt de Long Island, près de New York, pendant que les tribunaux américains débattaient de son cas, l’une des plus célèbres demandes de restitution d’oeuvres d’art spoliées par les nazis.

La loi autrichienne devrait favoriser de nouvelles restitutions

Lundi 23 août, le Portrait de Wally Neuzil devait être triomphalement accroché dans le Musée Leopold de Vienne, à côté de l’Autoportrait avec le fruit de lanterne vénitienne du peintre expressionniste Egon Schiele (1890-1918), dont elle fut le modèle et l’amante. Les deux tableaux, qui offrent des similitudes frappantes par leur petit format presque identique, les visages inversés comme dans un miroir, et l’utilisation stylisée d’un vêtement noir sur fond blanc datent de 1912 : elle avait dix-huit ans, lui vingt-deux.« Wally rentre à la maison ! », s’est écriée sur un ton euphorique Elisabeth Leopold, veuve du collectionneur autrichien Rudolf Leopold, dont le musée, surtout connu pour ses huiles et dessins de Schiele, attire quelque 300 000 visiteurs par an. Présenté comme une « libération », ce retour très attendu a été mis en scène pour les médias. A l’arrivée du transport en provenance des Etats-Unis à l’aéroport de Vienne, vendredi 20 août, Mme Leopold a fait ouvrir la précieuse caisse devant des agents de sécurité armés, et vérifier par un expert l’authenticité du tableau. « Maintenant, nous allons verser l’argent », a annoncé le directeur du musée, Peter Weinhäupl – « comme s’il s’agissait d’une rançon », relève le quotidien Der Standard.Telle est bien la manière dont une partie de l’opinion autrichienne perçoit l’histoire du Portrait de Wally. Elle est révélatrice de l’évolution des goûts du public, qui a rejeté Egon Schiele avant de le porter au pinacle, mais aussi du refus obstiné, pendant longtemps, d’admettre l’ampleur du préjudice causé par le nazisme à la communauté juive d’Autriche – 65 500 morts, plus de 120 000 émigrés dépouillés de leurs biens -, vite soupçonnée d’avidité quand elle demande réparation.Après avoir dépensé 5 millions de dollars (près de 4 millions d’euros) en frais d’avocats et de procédure, le Musée Leopold s’est résolu en juillet, quelques jours avant une audience décisive du tribunal américain, à payer 19 millions de dollars (14,8 millions d’euros), dans le cadre d’un arrangement extrajudiciaire, aux héritiers de la galeriste Lea Bondi-Jarai, contrainte de fuir l’Autriche en 1939.Jusqu’à sa mort, le 29 juin 2010, à l’âge de 85 ans, Rudolf Leopold a toujours nié que ce tableau, qu’il avait acquis en 1954 auprès du Musée national du Belvédère, à Vienne, ait été volé en 1938 à la propriétaire de la galerie viennoise Würthle. Et pas par un obscur fonctionnaire nazi, mais par le marchand salzbourgeois Friedrich Welz, l’un des principaux acteurs du trafic d’oeuvres d’art sous le IIIe Reich, notamment en France. « C’est une légende, affirmait encore Leopold en 2008, que Welz l’a pris chez elle (Lea Bondi) : elle le lui a vendu. »Emigrée à Londres, Lea Bondi-Jarai avait demandé à Leopold, un jeune ophtalmologue passionné par l’oeuvre alors méconnue de Schiele, de l’aider à récupérer le portrait. Il a préféré mener la transaction pour son propre compte. Ce n’était pas sa faute, pensait-il, si les autorités autrichiennes avaient restitué par erreur Wally, après la guerre, à une autre famille juive gravement spoliée, les Rieger, qui l’a cédé en 1950 au Belvédère. Dans la villa de Leopold, à Grinzing, un beau quartier de Vienne, les « fiancés » de 1912 sont alors réunis.En réalité, leur couple n’a pas tenu longtemps. Née pauvre, Walburga Neuzil était devenue à 15 ans l’un des modèles du peintre Gustav Klimt. Celui-ci l’aurait envoyée ensuite à Schiele, payant même les premières séances de pose, parce qu’il s’inquiétait du faible de son ami pour les fillettes à peine pubères. Wally s’occupe du ménage, tient la comptabilité, soutient son homme lorsque celui-ci est condamné à vingt-quatre jours de prison, en 1913, pour obscénité et abus sexuels sur une mineure. Mais quand l’enfant terrible de la Sécession viennoise préfère épouser une fille de bonne famille, elle rompt, même s’il lui offre, dans une lettre incroyable de goujaterie, de la retrouver « chaque été pour un voyage de détente ».En quatre ans, il a tracé d’elle de nombreux nus, mais n’a montré qu’une seule fois vraiment son visage, dans le Portrait. Elle s’engage comme infirmière dans la Croix-Rouge et meurt en 1917 de la scarlatine, en Dalmatie. Lui, succombe, fin 1918, à l’épidémie de grippe espagnole, trois jours après son épouse enceinte. Leurs morts précoces enveloppent d’une aura tragique le double portrait que Leopold, qui se flattait d’avoir acheté des dessins érotiques de Schiele pour à peine 150 schillings (environ 12 euros), a placé au coeur de sa collection.Il était tellement sûr de son bon droit que lorsque le Musée d’art moderne de New York, le MoMa, a voulu montrer « ses » quelque cinquante-cinq Schiele, en 1997, il a accepté sans crainte que Wally soit du voyage. Quelques semaines plus tard, en décembre 1997, le New York Times publie un article percutant sur le « passé difficile » d’une partie de ces oeuvres. Puis, en janvier 1998, coup de théâtre : dès la clôture de l’exposition, le procureur de New York fait saisir deux tableaux, Portrait de Wally et Ville morte III, à la demande de la famille Bondi, mais contre l’avis du MoMa. L’affaire met en émoi les musées du monde entier, car l’on redoute un effet dissuasif pour les prêts.La justice américaine rend l’année suivante Ville morte, mais Washington intervient pour que Wally reste sur le territoire américain, en attendant la décision des magistrats. En Autriche, le scandale a des conséquences législatives : en décembre 1998, plus de soixante ans après l’Anschluss, le parlement adopte une loi qui contraint les musées nationaux à restituer les oeuvres spoliées. Cependant, elle ne concerne pas les fondations privées. Or la Fondation Leopold, propriétaire du musée, appartient à cette catégorie, même si l’Etat autrichien a payé en 1994 l’équivalent de 160 millions d’euros pour acquérir une collection de qualité inégale (on y voit aussi des meubles ou des bibelots de second choix).L’opposition critique cette législation accommodante, qualifiée de « Lex Leopold ». L’ancien médecin, qui s’est fait nommer président à vie de sa fondation et a obtenu pour son musée l’un des emplacements les plus convoités de Vienne, tout près du Ring, peut compter sur de solides appuis dans les rangs conservateurs et sur le tabloïd Kronen Zeitung. Son propriétaire, Hans Dichand, était lui aussi un passionné de la « modernité viennoise » (entre autres chefs-d’oeuvre, il possédait la Danaë de Klimt, et avait également racheté l’ancienne galerie de Lea Bondi).Le hasard a voulu que les deux octogénaires, emblématiques des réticences de l’Autriche à affronter son passé, aient disparu en juin. Le décès de Leopold a précipité un dénouement auquel les héritiers de Lea Bondi a

uraient consenti il y a des années si le musée l’avait proposé, explique au Monde Erika Jakubovits, qui s’occupe de la question des restitutions au consistoire israélite de Vienne, l’IKG. « De son vivant, dit-elle, il n’aurait jamais renoncé. Mais (Leopold et les siens) savaient qu’ils allaient perdre le procès : ils ont voulu éviter un verdict clair, et présentent l’accord financier comme une victoire afin que cela serve de modèle pour d’autres oeuvres dont la provenance est questionnée. »Mi-juillet, une commission nommée en 2009 par la ministre de la culture, Claudia Schmied, pour examiner la collection Leopold a rendu un premier avis : elle recommande la restitution d’une toile majeure de Schiele, Maisons au bord de la mer, et de trois tableaux d’un autre peintre. Le fils du docteur Leopold, Diether, a alors offert de vendre aux enchères les Maisons, estimées à plus de 20 millions d’euros, afin de « partager » ensuite la somme entre les héritiers et la fondation, car celle-ci doit financer le rachat de Wally. Une idée que le consistoire israélite trouve « de mauvais goût ». Joëlle Stolz

photos presse Le Monde

Partager la publication "Wally rentre à la maison"

Humphrey Bogart ou Antonio dans son élégante jeunesse, il est né en 1934 en Argentine.

Humphrey Bogart ou Antonio dans son élégante jeunesse, il est né en 1934 en Argentine.

Vos amis, vos voisins, vous posent tous la même question : « partez-vous en vacances et où ? »

Vos amis, vos voisins, vous posent tous la même question : « partez-vous en vacances et où ? »

Né à Nyack à quelques km de New York en 1882 et mort en 1967, il a signé une œuvre déroutante et hors école. C’est un des peintres qui a le mieux saisi le non dit et le presque rien. Ces tableaux figuratifs mettent en scène des personnages perdus dans leur solitude et plongés dans leurs réflexions et pensées. Peintre de la mélancolie et des solitudes urbaines, des cadrages insolites, des fenêtres donnant vue sur des pièces, des arbres immenses augmentant l’insolite des paysages par leur proximité immédiate des maisons, sans accès, excluant d’emblée le spectateur, une prédilection pour les éclairages violents, naturels ou électriques. Ses tableaux et ses compositions sont immédiatement reconnaissables, c’est l’Amérique statique et géométrique, peuplée d’êtres sans attaches. C’est une représentation universelle de l’homme, face à lui-même et à sa destinée, rien de tragique, juste un constat, la solitude, peu importe les époques et les lieux. Cela n’est pas sans évoquer certaines toiles de de Chirico, mais aussi de

Né à Nyack à quelques km de New York en 1882 et mort en 1967, il a signé une œuvre déroutante et hors école. C’est un des peintres qui a le mieux saisi le non dit et le presque rien. Ces tableaux figuratifs mettent en scène des personnages perdus dans leur solitude et plongés dans leurs réflexions et pensées. Peintre de la mélancolie et des solitudes urbaines, des cadrages insolites, des fenêtres donnant vue sur des pièces, des arbres immenses augmentant l’insolite des paysages par leur proximité immédiate des maisons, sans accès, excluant d’emblée le spectateur, une prédilection pour les éclairages violents, naturels ou électriques. Ses tableaux et ses compositions sont immédiatement reconnaissables, c’est l’Amérique statique et géométrique, peuplée d’êtres sans attaches. C’est une représentation universelle de l’homme, face à lui-même et à sa destinée, rien de tragique, juste un constat, la solitude, peu importe les époques et les lieux. Cela n’est pas sans évoquer certaines toiles de de Chirico, mais aussi de  tournant le dos à l’homme assis sur le bord du lit, l’ouvreuse du Cinéma à New York, dans les bureaux la nuit,

tournant le dos à l’homme assis sur le bord du lit, l’ouvreuse du Cinéma à New York, dans les bureaux la nuit,  C’était le dernier jour de cette exposition au

C’était le dernier jour de cette exposition au

La photographie de la sculpture en terre cuite dévoile le processus de la genèse de l’objet par l’empreinte de ses mains pressées, sur la masse molle, pour lui imprimer l’aspect souhaité, qui lui donne son titre « My hand is my heart » est mon coup de coeur !

La photographie de la sculpture en terre cuite dévoile le processus de la genèse de l’objet par l’empreinte de ses mains pressées, sur la masse molle, pour lui imprimer l’aspect souhaité, qui lui donne son titre « My hand is my heart » est mon coup de coeur ! Ainsi ses « Working Tables » 1991–2006, de la collection du Kunstmuseum Basel, réunissent-elles une multitude d’objets trouvés et petites sculptures exécutées à Mexico-City. Entre – vue de l’atelier et image du monde, elles déclinent toute une variété de métamorphoses organiques et témoignent de l’indéfectible dynamisme de l’artiste. Cela renvoie aux

Ainsi ses « Working Tables » 1991–2006, de la collection du Kunstmuseum Basel, réunissent-elles une multitude d’objets trouvés et petites sculptures exécutées à Mexico-City. Entre – vue de l’atelier et image du monde, elles déclinent toute une variété de métamorphoses organiques et témoignent de l’indéfectible dynamisme de l’artiste. Cela renvoie aux

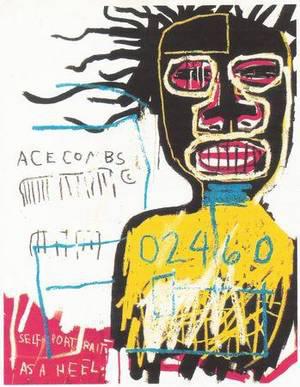

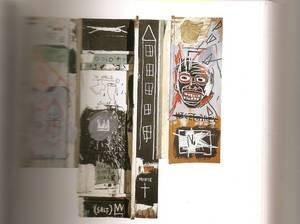

La Peinture de

La Peinture de

Ce qui frappe d’emblée dans l’exposition consacrée à

Ce qui frappe d’emblée dans l’exposition consacrée à