Exposition à l’ Aubette 1928 Strasbourg

jusqu’au 22|11|2014

L’Aubette 1928 accueille l’artiste Céleste Boursier-Mougenot dans le cadre de la programmation d’expositions temporaires consacrée aux formes les plus actuelles et pluridisciplinaires de l’art.

Musicien de formation, Céleste Boursier-Mougenot réalise depuis une vingtaine d’années des installations qui prennent en compte leur lieu de présentation, leur environnement et donnent une place au visiteur qui en fait partie intégrante le temps de sa visite. L’artiste s’attache à rendre perceptible le potentiel musical de situation ou d’objets les plus divers en élaborant des dispositifs dont les formes varient mais qui toujours font de l’écoute le motif central de l’œuvre. Les formes sonores ainsi créées, que Céleste Boursier-Mougenot qualifie de vivantes, livrent une nouvelle perception de l’espace avec lequel elles entrent en résonance.

Céleste Boursier-Mougenot présente deux installations à l’Aubette 1928, parmi lesquelles une est produite pour l’exposition. Dans la salle des fêtes, Céleste Boursier-Mougenot développe une nouvelle version de l’installation videodrones (2000-2011) recomposant sur fond des décors de Theo Van Doesburg le paysage urbain environnant de la place Kléber filmé en direct et dont la bande son résulte « du bruit des images » ou plus exactement de la modulation du signal vidéo amplifié et converti en audio.

La subtilité du travail ingénieux de l’artiste demande quelques explications, pour la bonne compréhension et son appréciation.

videodrones, 2000-2014 (extrait de la vidéo)

videodrones, 2000-2014 (extrait de la vidéo)

Installation audio et vidéo, technique mixte,

Six caméras vidéo, six projecteurs

Vidéo, système multi canal de traitement et de diffusion audio, différents sofas.

Videodrones, présentée dans la salle des fêtes, donne à voir les mouvements de la vie publique captés par six caméras orientées sur la place Kléber. Ce flux d’images produit, via un amplificateur, une gamme sonore, dont la forme s’apparente à un bourdonnement continu, résonant dans l’espace. L’intensité sonore est modulée en fonction de l’exposition des caméras à la lumière, au mouvement, à la vitesse et à la taille des personnes et objets qui traversent leurs champs. Chaque flux d’images en provenance d’une caméra devient une source sonore qui s’ajoute à la composition. Les images captées sur la place sont ainsi diffusées par six caméras en temps réel sur les murs latéraux et le plafond de la salle des fêtes et se surimpriment aux décors géométriques réalisés en 1928 par Theo Van Doesburg, créant ainsi une étonnante mise en abyme du décor de Van Doesburg.

Au centre de l’espace, un meuble crée par le designer Stéphanie Marin, permet l’immersion dans cette oeuvre dont l’imaginaire peut se saisir et exploiter le potentiel fictionnel, autant qu’être troublé par le surdimensionnement des images projetées, créant une réalité seconde, hypnotique.

videodrones est issue d’une série d’installations audio et vidéo développées depuis 2000 par Céleste Boursier-Mougenot.

Conçue pour le Foyer-bar de l’Aubette, une nouvelle installation intitulée bruitformé est à découvrir au moment de l’ouverture de l’exposition. Un microphone capte la fluctuation de fréquences acoustiques audibles ou non qui adviennent et sont analysées pour insuffler un ensemble de sculptures fragiles, éphémères, utopiques qui forment un paysage atone.

Foyer-bar

Foyer-bar

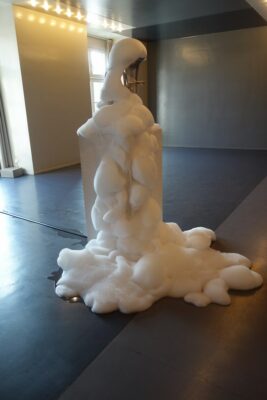

persistance I, 2014

Sculpture, technique mixte

Pompe à air, réservoir, solution tensioactive, modulateur électronique avec entrées audio,

microphones, socle en bois, tuba harmonium

Céleste Boursier-Mougenot a conçu pour le Foyer-bar de l’Aubette persistance I, oeuvre

composite formée d’un euphonium (sorte de tuba) présenté seul au milieu de la pièce conçue en 1928 par Sophie Taeuber-Arp. La substance mousseuse qui s’en échappe doucement résulte de approches, pièce sonore présentée dans le Ciné-dancing, en fonction des variations mélodiques de ce chant. A mesure que le son produit la mousse, celle-ci entoure l’instrument puis s’écoule lentement sur le socle rugueux sur lequel l’instrument est déposé. Un jeu de matière se créer alors ; la matière sonore donnant forme à la mousse aérienne et soyeuse, qui est entravée, à mesure de sa dissolution, par le matériau irrégulier et ingrat habillant le socle.

L’articulation de différentes matières, qu’il s’agisse du cuivre du tuba, des fines bulles de la

mousse ou du crépi industriel, fait apparaitre persistance I comme une concrétion

contemporaine, figurant, au moyen du caractère symbolique de l’instrument, le caractère révolu de cet espace, autrefois lieu festif et sonore.

Ciné-dancing

approches, pièce musicale pour voix, Joana Preiss, 23 mns, 1993

immersions, pièce musicale pour violon et altos, 66 mns, 1993

approches et immersions sont deux pièces musicales composées par Céleste Boursier-

Mougenot en 1993 pour la pièce De mes propres mains de Pascal Rambert présentée pour la première fois au festival Théâtre en mai à Dijon.

Dans le ciné-dancing de l’Aubette, approches, composition pour quatre voix à capella, est mise en espace et diffusée via huit haut-parleurs. Les quatre pistes, qui donnent à entendre les variations harmoniques de la monodie, se multiplient et se superposent. Ces variations vocales illustrent l’épisode du chant des sirènes, mythe fondateur de l’Odyssée, lors duquel Ulysse et son équipée parviennent à résister au pouvoir de séduction du champ des sirènes. Cet épisode s’entend comme une métaphore de l’aliénation et de la domestication de la nature légitimée par le progrès et la modernité, concepts développés par Max Horkheimer et Theodor Adorno dans La dialectique de la raison.

approches est accompagnée d’immersions, pièce pour quatuor de violons et d’altos, écrite et jouée par l’artiste.

Il vaut mieux ne pas être trop nombreux, pour déguster pleinement cette délicieuse musique.

Né en 1961 à Nice, Céleste Boursier-Mougenot vit et travaille à Sète et expose depuis une dizaine d’années dans les lieux importants de l’art contemporain comme la Barbican Art Gallery à Londres ou la maison rouge – Fondation Antoine de Galbert à Paris. Lauréat de l’International Studio Programm du PS 1 en 1998-99, Céleste Boursier-Mougenot a également été lauréat du David pour l’art contemporain en 2009 puis nommé pour le Prix Duchamp en 2010. En 2014, une importante exposition intitulée perturbations lui a été consacrée aux Abattoirs à Toulouse.

Céleste Boursier-Mougenot représentera la France à la Biennale de Venise en 2015.

Commissariat : Camille Giertler, responsable de l’Aubette 1928

photos de l’auteur

A Notre-Dame de la Garde, les pierres extérieures sont des pierres blanches et des pierres vertes. A l

A Notre-Dame de la Garde, les pierres extérieures sont des pierres blanches et des pierres vertes. A l

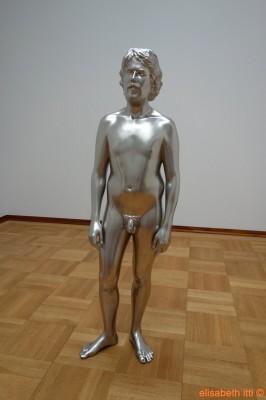

Charles Ray Aluminum Girl 2003

Charles Ray Aluminum Girl 2003

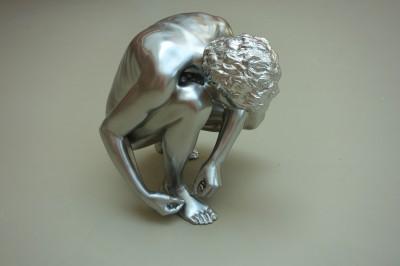

Mime (2014), la représentation d’une personne qui semble être endormie. Cela nous renvoie aux gisants.

Mime (2014), la représentation d’une personne qui semble être endormie. Cela nous renvoie aux gisants.