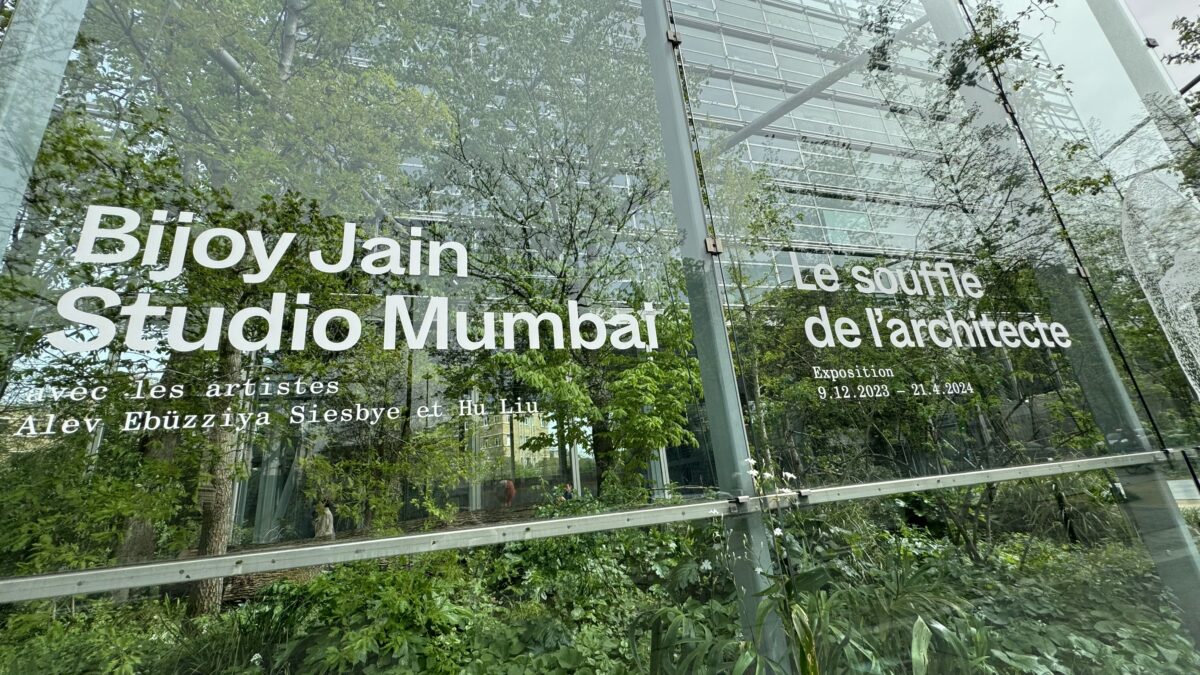

A la Fondation Cartier jusqu'au 21 avril 2024

avec les artistes :

Alev Ebüzziya Siesbye et Hu Liu

Commissaire de l’exposition : Hervé Chandès,

Directeur Général Artistique de la Fondation Cartier

Commissaire associée : Juliette Lecorne,

conservatrice à la Fondation Cartier

En tant qu’architecte, j’apporte la plus grande

considération à la façon dont sont créées les choses.

L’essentiel est d’être attentif à l’environnement naturel,

aux matériaux et aux habitants.

L’espace et l’architecture doivent être inclusifs.

Bijoy Jain

Du 9 décembre 2023 au 21 avril 2024, la Fondation Cartier

pour l’art contemporain présente Le souffle de l’architecte,

une exposition spécialement créée pour l’institution par

l’architecte Bijoy Jain, fondateur du Studio Mumbai en Inde.

Il est l’auteur d’une oeuvre témoignant d’une profonde préoccupation pour la relation entre l’homme et la nature, et dont le temps et le geste sont des facteurs essentiels.

Il est l’auteur d’une oeuvre témoignant d’une profonde préoccupation pour la relation entre l’homme et la nature,

et dont le temps et le geste sont des facteurs essentiels.

Explorant les liens entre l’art, l’architecture et la matière, Bijoy Jain propose à la Fondation Cartier une création totale :

un espace de rêverie et de contemplation en dialogue avec

le bâtiment iconique de Jean Nouvel.

Le souffle de l’architecte

Bijoy Jain imagine une exposition qui se vit comme une expérience

physique et émotionnelle.

Le souffle de l’architecte offre aux visiteurs une véritable

invitation à respirer, à errer en toute quiétude, à redécouvrir

le silence :

« Le silence a un son, nous l’entendons résonner

en nous. Ce son connecte tous les êtres vivants. C’est le souffle

de la vie. Il est synchrone en chacun de nous. Le silence, le

temps et l’espace sont éternels, tout comme l’eau, l’air et la

lumière, qui sont notre construction élémentaire. Cette abondance

de phénomènes sensoriels, de rêves, de mémoire, d’imagination,

d’émotions et d’intuitions provient de ce réservoir d’expériences,

ancré dans les coins de nos yeux, dans la plante de nos pieds,

dans le lobe de nos oreilles, dans le timbre de notre voix, dans

le murmure de notre souffle et dans la paume de nos mains.»

Convoquant l’ombre et la lumière, la légèreté et la gravité,

le bois, la brique, la terre, la pierre ou encore l’eau,

l’architecte dessine une traversée sensorielle, en résonance

avec la matière. Élaborée au rythme du souffle et façonnée

à la main, l’exposition déploie une installation composée

de fragments architecturaux.

Sculptures en pierre ou en terracotta, façades d’habitats

vernaculaires indiens, panneaux enduits, lignes de pigments

tracées au fil, structures en bambou inspirées des tazias

– monuments funéraires portés sur les épaules à la mémoire d’un

saint lors des processions musulmanes chiites – ces constructions

transitoires et éphémères présentent un monde à la fois infini

et intime et nous transportent dans des lieux aussi proches

que lointains.

Bijoy Jain convie également l’artiste chinoise vivant à Pékin

Hu Liu et la céramiste danoise d’origine turque demeurant

à Paris Alev Ebüzziya Siesbye. Accordant la même importance

à la maîtrise rituelle du geste, à la résonance et au dialogue

avec la matière, tous trois partagent le même ethos et la même

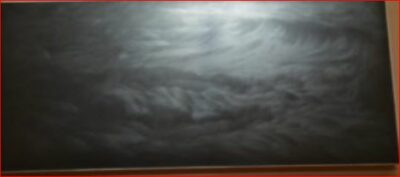

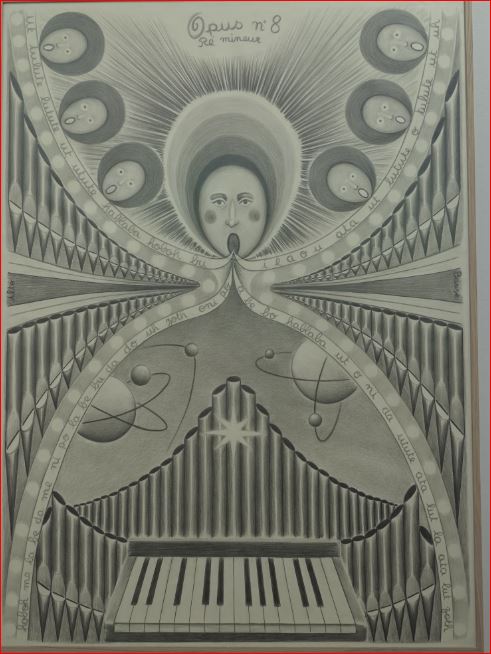

sensibilité. Les dessins monochromes noirs de Hu Liu sont

entièrement réalisés au graphite, par l’itération d’un même

mouvement, afin de révéler l’essence d’éléments naturels :

l’herbe caressée par le vent, le ressac des vagues ou la

silhouette des branches d’un arbre.

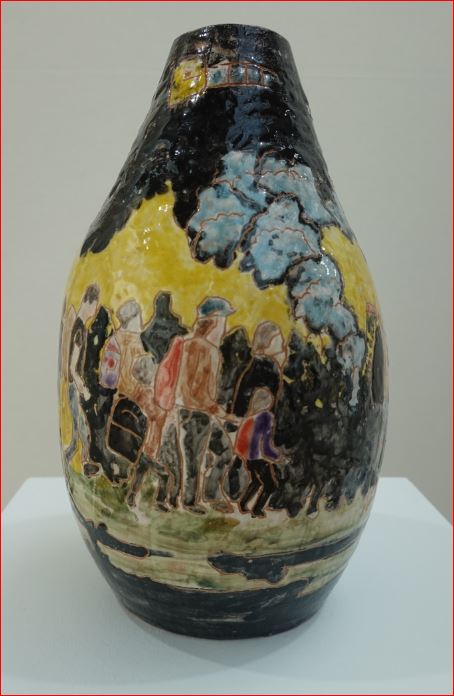

Les céramiques d’Alev Ebüzziya Siesbye, comme en apesanteur,

Les céramiques d’Alev Ebüzziya Siesbye, comme en apesanteur,

sont également le fruit d’une grande dextérité et d’un dialogue

intense avec la terre.

Pour Bijoy Jain, le monde physique que nous habitons est

un palimpseste de notre évolution culturelle. L’humanité

traverse un paysage en constante évolution, dont les écritures

successives s’entremêlent.

Le souffle de l’architecte tente de donner un aperçu, aussi

Le souffle de l’architecte tente de donner un aperçu, aussi

fugace soit-il, de la sensorialité qui émane de l’architecture,

de la force intuitive qui nous lie aux éléments et de notre

rapport émotionnel à l’espace.

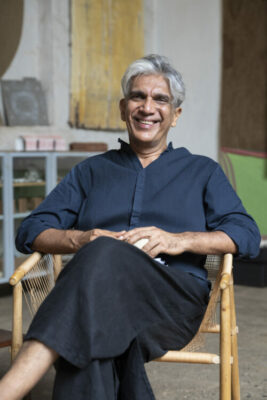

Bijoy Jain et le Studio Mumbai

Né en 1965 à Mumbai, en Inde, Bijoy Jain a étudié l’architecture à l’Université

de Washington à Saint-Louis, aux États-Unis.

Entre 1989 et 1995, il développe sa pratique architecturale à Los Angeles

dans l’atelier de maquettes de Richard Maier pour le Getty Museum, tout en

étudiant sous la direction de Robert Mangurian, fondateur de Studio Works.

Il a également travaillé à Londres avant de retourner en Inde en 1995.

Les créations de Studio Mumbai ont fait l’objet d’expositions dans

de nombreuses galeries à travers le monde, ainsi que d’acquisitions dans

les collections permanentes du Canadian Centre for Architecture, du MOMA à San Francisco et du Centre Pompidou à Paris.

Le travail de Studio Mumbai a fait l’objet d’expositions internationales notamment au Victoria and Albert Museum de Londres

en 2010, mais aussi à la Biennale de Sharjah en 2013, à Arc en rêve centre

d’architecture à Bordeaux en 2015, ainsi qu’à la Biennale d’architecture

de Venise en 2010 et 2016.

la Grande Médaille d’or de l’Académie d’Architecture de Paris (2014), le BSI

Swiss Architecture Award (2012), le Spirit of Nature Wood Architecture Award, décerné en Finlande (2012), le Aga Khan Award for Architecture (2010) dont il était finalistepour la 11e édition, et le Global Award in Sustainable Architecture (2009).

Informations pratiques

Visites guidées

LES MATINÉES GUIDÉES

Un moment privilégié hors des horaires

d’ouverture pour explorer en groupe l’exposition

en compagnie d’un médiateur culturel.

– Les mercredis, jeudis et vendredis matin à 10 h

Horaires d’ouverture

Tous les jours de 11 h à 20 h, sauf le lundi.

Nocturne le mardi, jusqu’à 22 h.

La fermeture des salles débute à 19 h 45

(21 h 45 les mardis).

Fondation Cartier

261 bld Raspail Paris

« Les arts visuels n’ont pas pour seules fonctions de représenter ou décorer. Ils proposent également des modèles pour la perception, pour la pensée, pour l’action : des utopies en construction. Celles-ci peuvent s’incarner dans toutes les formes et tous les mediums, mais, dans une période marquée par le doute et la fin des grands systèmes, elles prennent souvent un caractère provisoire, précaire : ce sont des utopies fragiles. »

« Les arts visuels n’ont pas pour seules fonctions de représenter ou décorer. Ils proposent également des modèles pour la perception, pour la pensée, pour l’action : des utopies en construction. Celles-ci peuvent s’incarner dans toutes les formes et tous les mediums, mais, dans une période marquée par le doute et la fin des grands systèmes, elles prennent souvent un caractère provisoire, précaire : ce sont des utopies fragiles. » Parmi les historiques, la galerie Patrice Trigano rend hommage à Jean Hélion (1904-1987) à l’occasion de la rétrospective au Musée d’Art Moderne de Paris qui retrace le parcours de ce peintre qui fut un pionnier de l’abstraction dans les années 1930 avant d’évoluer vers une figuration personnelle.

Parmi les historiques, la galerie Patrice Trigano rend hommage à Jean Hélion (1904-1987) à l’occasion de la rétrospective au Musée d’Art Moderne de Paris qui retrace le parcours de ce peintre qui fut un pionnier de l’abstraction dans les années 1930 avant d’évoluer vers une figuration personnelle.  La galerie Capazza dédie un mini-rétrospective aux pionniers de la céramique contemporaine française, Jacqueline (1920-2009) et Jean (1913-1992) Lerat, dans le cadre du focus Art & Craft confié à Nicolas Trembley.

La galerie Capazza dédie un mini-rétrospective aux pionniers de la céramique contemporaine française, Jacqueline (1920-2009) et Jean (1913-1992) Lerat, dans le cadre du focus Art & Craft confié à Nicolas Trembley.  La galerie JP Ritsch-Fisch propose un solo show de l’artiste italien Carlo Zinelli (1916-1974), figure emblématique de l’art brut.

La galerie JP Ritsch-Fisch propose un solo show de l’artiste italien Carlo Zinelli (1916-1974), figure emblématique de l’art brut.  Du côté des contemporains, la galerie Modesti Perdriolle réexplore l’œuvre de Samantha McEwen, artiste anglo-américaine née en 1960 à Londres, proche de Keith Haring et de Jean-Michel Basquiat, en réunissant des œuvres exceptionnelles des années 1980 à nos jours.

Du côté des contemporains, la galerie Modesti Perdriolle réexplore l’œuvre de Samantha McEwen, artiste anglo-américaine née en 1960 à Londres, proche de Keith Haring et de Jean-Michel Basquiat, en réunissant des œuvres exceptionnelles des années 1980 à nos jours. La galerie Huberty & Breyne consacre un solo show à Gilles Barbier en dévoilant quatre séries étroitement liées dont « Still memories », « still man »,

La galerie Huberty & Breyne consacre un solo show à Gilles Barbier en dévoilant quatre séries étroitement liées dont « Still memories », « still man »,  tandis que Nil Gallery propose une exposition individuelle de Fathi Hassan, premier artiste à représenter l’Afrique à la Biennale de Venise en 1988, intitulée Goodbye Nubia.

tandis que Nil Gallery propose une exposition individuelle de Fathi Hassan, premier artiste à représenter l’Afrique à la Biennale de Venise en 1988, intitulée Goodbye Nubia.

Dans la même galerie, un jeune tireur à l’arc, Timo du belge Hans Ob de Beeck pointe sa flèche vers une toile de prunier de Philippe Cognée.

Dans la même galerie, un jeune tireur à l’arc, Timo du belge Hans Ob de Beeck pointe sa flèche vers une toile de prunier de Philippe Cognée. Immense, rougeoyant. Impossible de rater le Bouddha de

Immense, rougeoyant. Impossible de rater le Bouddha de  Les 3 grâces d’Adel Abdessemed ne manquent pas d’attirer mon regard à la

Les 3 grâces d’Adel Abdessemed ne manquent pas d’attirer mon regard à la

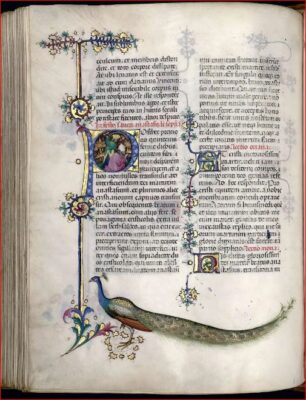

Œuvre majeure de l’art occidental, à la dimension fortement méditative,

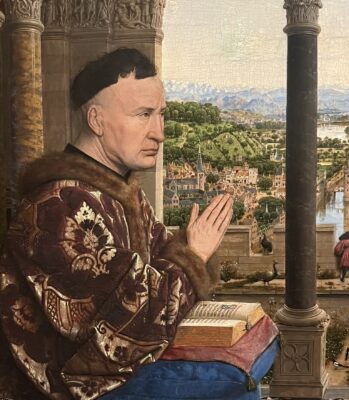

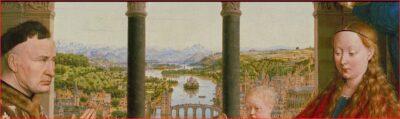

Œuvre majeure de l’art occidental, à la dimension fortement méditative, La première section est consacrée à la rencontre entre Nicolas Rolin et la Vierge à l’Enfant, ce dernier étant figuré de manière très inhabituelle en Salvator Mundi nu. L’œuvre est une scène de présentation à la Vierge particulièrement audacieuse, dans laquelle Rolin se fait représenter à la même échelle, à la même hauteur et dans le même espace que la Vierge et le Christ, qui le bénit, et ce sans être introduit par son saint patron. Le spectateur est exclu de la scène. Le prêt exceptionnel de

La première section est consacrée à la rencontre entre Nicolas Rolin et la Vierge à l’Enfant, ce dernier étant figuré de manière très inhabituelle en Salvator Mundi nu. L’œuvre est une scène de présentation à la Vierge particulièrement audacieuse, dans laquelle Rolin se fait représenter à la même échelle, à la même hauteur et dans le même espace que la Vierge et le Christ, qui le bénit, et ce sans être introduit par son saint patron. Le spectateur est exclu de la scène. Le prêt exceptionnel de  Dans ce face-à-face, le visage fortement individualisé de Rolin est l’élément le plus frappant du tableau et la deuxième section permet de s’arrêter sur la question du portrait, si centrale dans l’art de Van Eyck et de ses grands contemporains comme

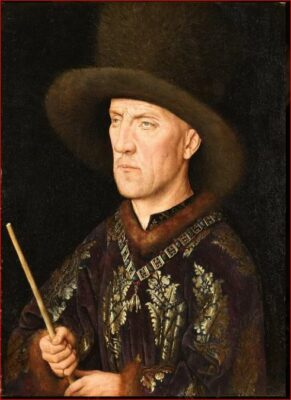

Dans ce face-à-face, le visage fortement individualisé de Rolin est l’élément le plus frappant du tableau et la deuxième section permet de s’arrêter sur la question du portrait, si centrale dans l’art de Van Eyck et de ses grands contemporains comme  .

. Ce rapprochement d’œuvres d’artistes en constante émulation les uns avec les autres est encore enrichie par la présentation du Portrait de Baudoin de Lannoy (Berlin, Gemäldegalerie), autre dignitaire de la cour bourguignonne, qui est probablement le portrait eyckien le plus proche, par sa technique, de celui de Nicolas Rolin. Dans les deux cas, l’impression de vie est stupéfiante et

Ce rapprochement d’œuvres d’artistes en constante émulation les uns avec les autres est encore enrichie par la présentation du Portrait de Baudoin de Lannoy (Berlin, Gemäldegalerie), autre dignitaire de la cour bourguignonne, qui est probablement le portrait eyckien le plus proche, par sa technique, de celui de Nicolas Rolin. Dans les deux cas, l’impression de vie est stupéfiante et Mais ces personnages se rencontrent dans un lieu par rapport auquel elles sont clairement disproportionnées. La troisième section s’attache à l’architecture peinte par Van Eyck, qui crée un lieu purement imaginaire, précieux et onirique mélange d’église romane et de palais aux touches méditerranéennes. Il s’agit avant tout d’un décor, conçu pour souligner le caractère hors normes de la rencontre.

Mais ces personnages se rencontrent dans un lieu par rapport auquel elles sont clairement disproportionnées. La troisième section s’attache à l’architecture peinte par Van Eyck, qui crée un lieu purement imaginaire, précieux et onirique mélange d’église romane et de palais aux touches méditerranéennes. Il s’agit avant tout d’un décor, conçu pour souligner le caractère hors normes de la rencontre.  Les chapiteaux, qui n’imitent pas vraiment des chapiteaux romans réels, représentent des épisodes de la Genèse et évoque les fautes commises par les hommes, peut-être pour guider la prière de Rolin. La sublime Annonciation (Washington, National Gallery of Art), bien que d’une composition très différente de la Vierge Rolin, témoigne d’un répertoire commun dans le traitement de l’architecture par Van Eyck.

Les chapiteaux, qui n’imitent pas vraiment des chapiteaux romans réels, représentent des épisodes de la Genèse et évoque les fautes commises par les hommes, peut-être pour guider la prière de Rolin. La sublime Annonciation (Washington, National Gallery of Art), bien que d’une composition très différente de la Vierge Rolin, témoigne d’un répertoire commun dans le traitement de l’architecture par Van Eyck.

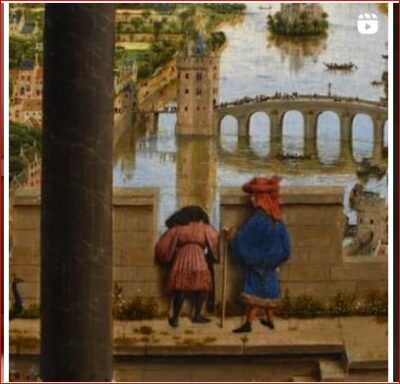

Le jardin intérieur est marqué par une échelle incongrue par rapport aux autres plans du tableau, ce qui souligne le côté autonome et transitionnel de cet espace. Allusion au thème traditionnel de la Vierge dans un jardin clos, peuplé d’animaux et de plantes réels peints avec un souci illusionniste, cet espace est l’occasion de rapprochement avec l’art des peintres de Cologne, première source de la culture visuelle de Van Eyck mais aussi avec celui des orfèvres, notamment pour les petits objets émaillés qui connaissent, vers 1400, leur apogée technique, et avec celui de son contemporain,

Le jardin intérieur est marqué par une échelle incongrue par rapport aux autres plans du tableau, ce qui souligne le côté autonome et transitionnel de cet espace. Allusion au thème traditionnel de la Vierge dans un jardin clos, peuplé d’animaux et de plantes réels peints avec un souci illusionniste, cet espace est l’occasion de rapprochement avec l’art des peintres de Cologne, première source de la culture visuelle de Van Eyck mais aussi avec celui des orfèvres, notamment pour les petits objets émaillés qui connaissent, vers 1400, leur apogée technique, et avec celui de son contemporain,  La redécouverte la plus notable de la restauration est celle du revers peint représentant en un trompe-l’œil éblouissant un faux marbre vert que l’on peut aujourd’hui attribuer avec certitude au pinceau de Van Eyck. Il appuie l’hypothèse selon laquelle le tableau avait vocation à être manipulé et à être vu sur ses deux faces. La dernière section de l’exposition aborde donc cette question des deux fonctions de l’objet, probablement conçu pour deux rôles successifs : un tableau de dévotion mobile, proche de l’esprit des petits livres orfévrés, pouvant accompagner le chancelier Rolin dans ses incessants déplacements dans le vaste duché de Bourgogne, ayant à terme vocation à lui servir d’épitaphe dans l’église de Notre-Dame du Châtel à Autun. La composition du panneau révèle des affinités profondes avec les épitaphes sculptées et présente des enjeux similaires de représentation, tels que le montrent deux bas-reliefs de Tournai présentés dans l’exposition.

La redécouverte la plus notable de la restauration est celle du revers peint représentant en un trompe-l’œil éblouissant un faux marbre vert que l’on peut aujourd’hui attribuer avec certitude au pinceau de Van Eyck. Il appuie l’hypothèse selon laquelle le tableau avait vocation à être manipulé et à être vu sur ses deux faces. La dernière section de l’exposition aborde donc cette question des deux fonctions de l’objet, probablement conçu pour deux rôles successifs : un tableau de dévotion mobile, proche de l’esprit des petits livres orfévrés, pouvant accompagner le chancelier Rolin dans ses incessants déplacements dans le vaste duché de Bourgogne, ayant à terme vocation à lui servir d’épitaphe dans l’église de Notre-Dame du Châtel à Autun. La composition du panneau révèle des affinités profondes avec les épitaphes sculptées et présente des enjeux similaires de représentation, tels que le montrent deux bas-reliefs de Tournai présentés dans l’exposition.

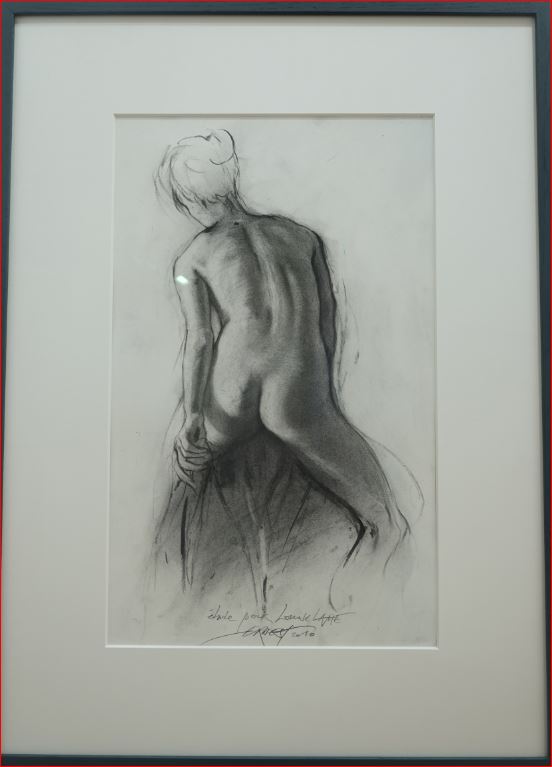

Rodion Kitaev

Rodion Kitaev Vue du salon Drawing Now Art Fair 2024 © Grégoire Avenel

Vue du salon Drawing Now Art Fair 2024 © Grégoire Avenel

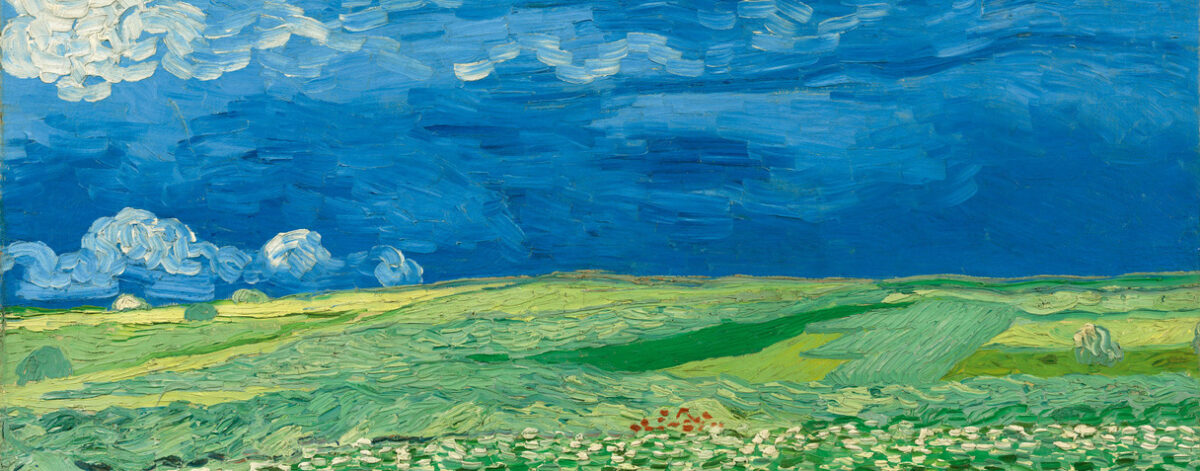

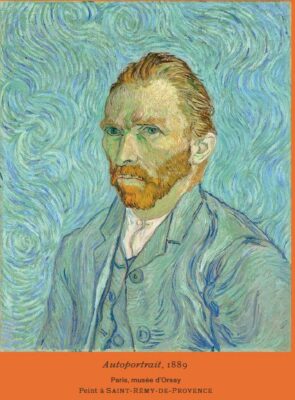

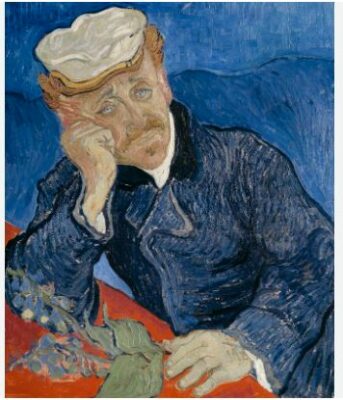

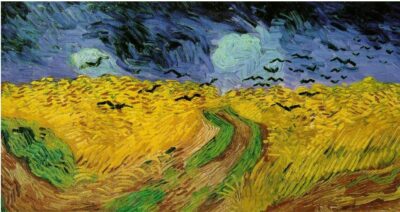

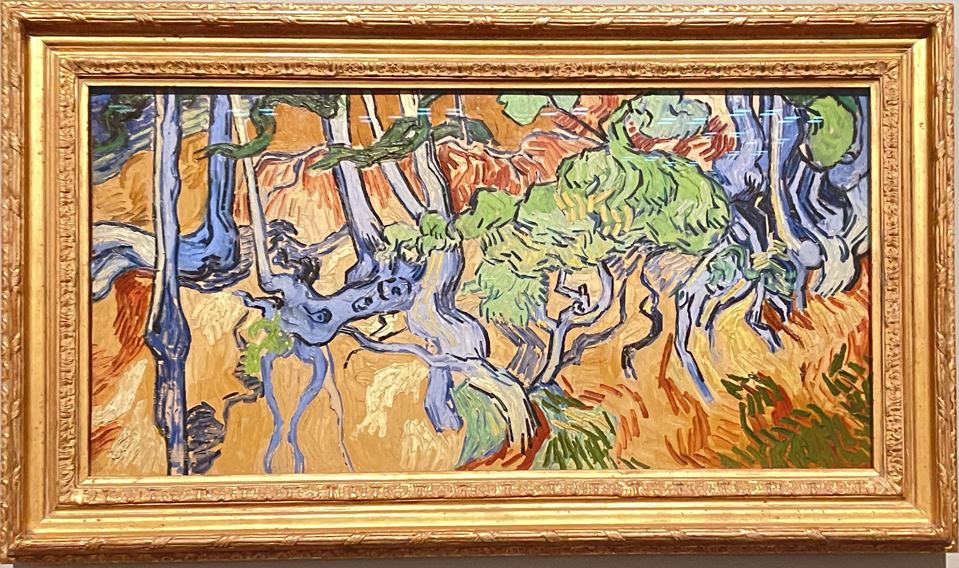

Arrivé à Auvers-sur-Oise le 20 mai 1890, Vincent van Gogh y décède

Arrivé à Auvers-sur-Oise le 20 mai 1890, Vincent van Gogh y décède Van Gogh s’installe au centre du village, dans l’auberge Ravoux, et explore tous les aspects du nouveau monde qui s’offre à lui, tout en luttant contre des inquiétudes multiples, alors même qu’il connaît une notoriété naissante dans la critique.

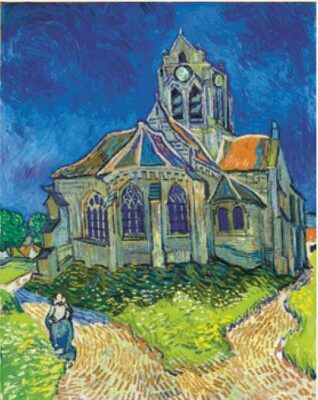

Van Gogh s’installe au centre du village, dans l’auberge Ravoux, et explore tous les aspects du nouveau monde qui s’offre à lui, tout en luttant contre des inquiétudes multiples, alors même qu’il connaît une notoriété naissante dans la critique. L’église d’Auvers-sur-Oise, ou encore

L’église d’Auvers-sur-Oise, ou encore

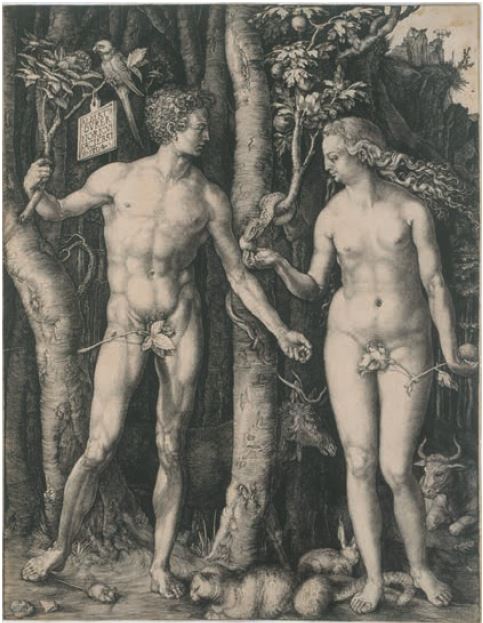

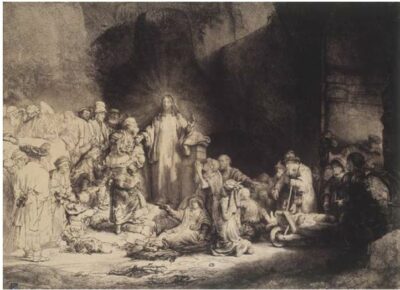

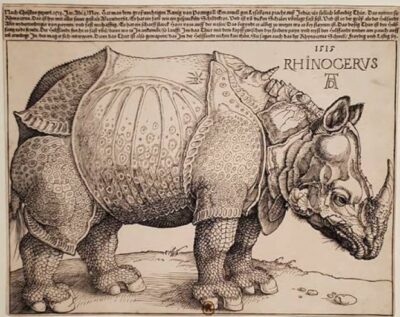

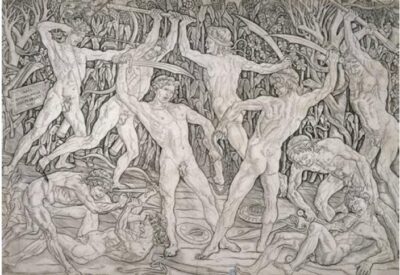

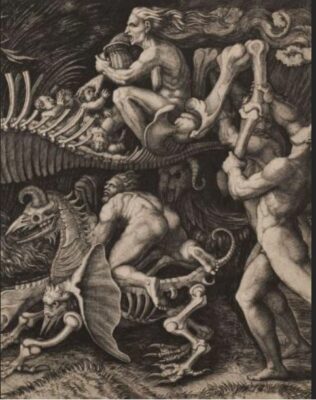

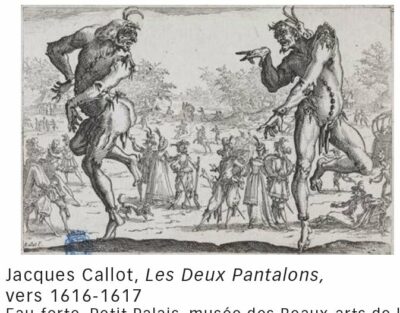

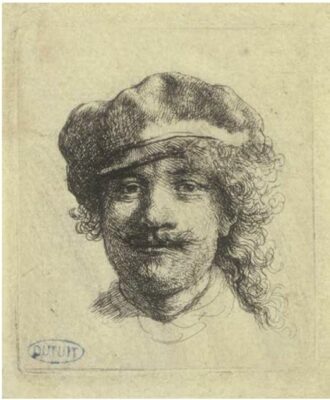

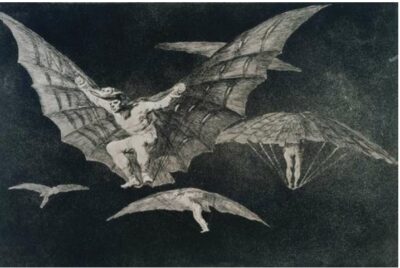

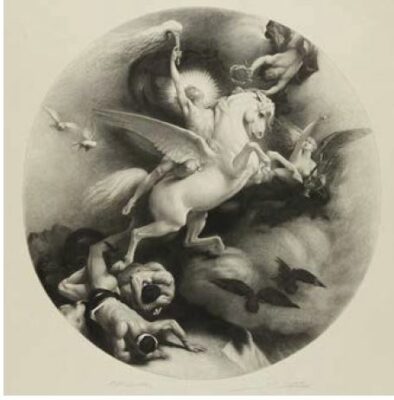

Parmi les 45 artistes présentés, quatre d’entre eux, aux univers extrêmement puissants, ont donc été choisis pour illustrer ce « goût Dutuit » : Dürer, Rembrandt, Callot et Goya.

Parmi les 45 artistes présentés, quatre d’entre eux, aux univers extrêmement puissants, ont donc été choisis pour illustrer ce « goût Dutuit » : Dürer, Rembrandt, Callot et Goya.

la plus grande gravure du Quattrocento, qui nourrit plusieurs

la plus grande gravure du Quattrocento, qui nourrit plusieurs

Enfin, le parcours présente un ensemble exceptionnel d’estampes de Goya (1746-1828)

Enfin, le parcours présente un ensemble exceptionnel d’estampes de Goya (1746-1828) dont des épreuves d’état de la Tauromachie et un remarquable album des Caprices.

dont des épreuves d’état de la Tauromachie et un remarquable album des Caprices.

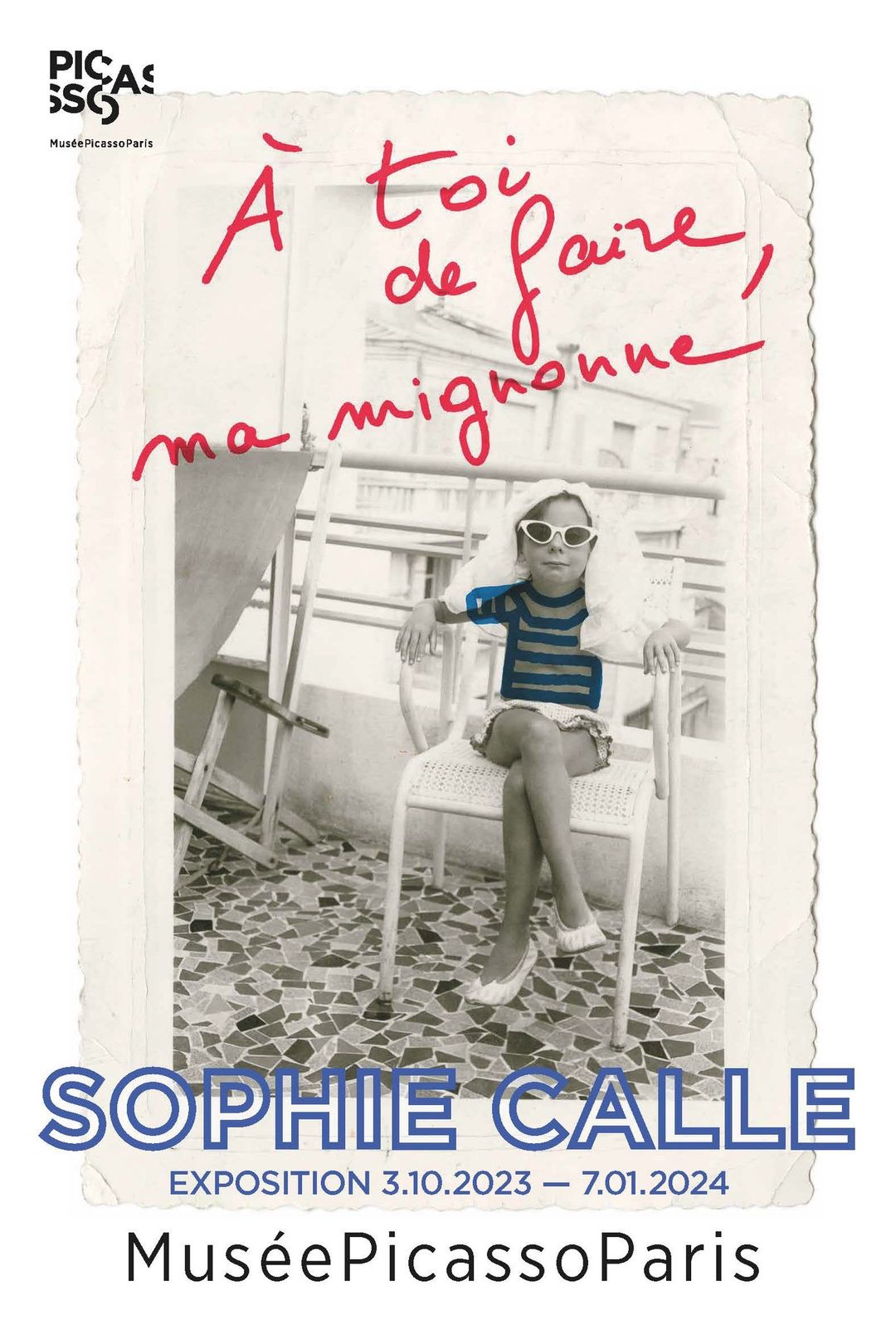

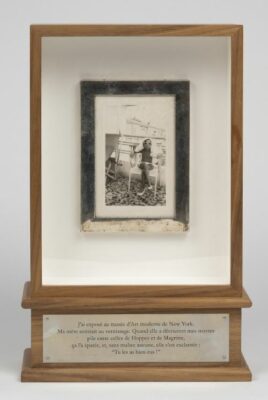

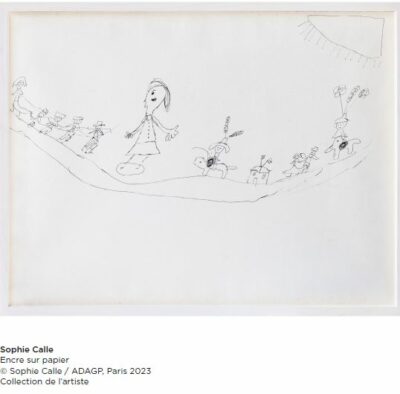

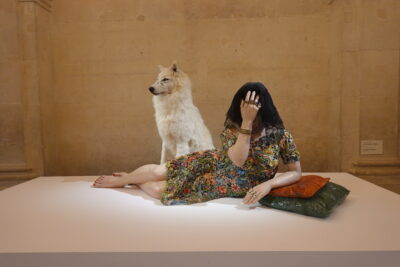

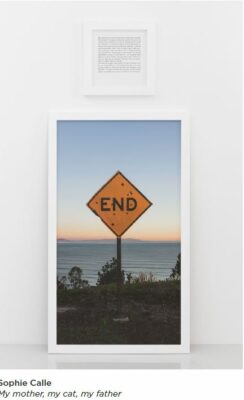

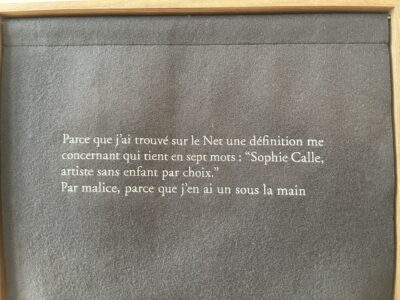

Sophie Calle célèbre à sa manière les 50 ans de la mort de Pablo Picasso, en investissant la totalité des quatre étages de l’hôtel Salé avec une proposition d’exposition inédite.

Sophie Calle célèbre à sa manière les 50 ans de la mort de Pablo Picasso, en investissant la totalité des quatre étages de l’hôtel Salé avec une proposition d’exposition inédite. Le rez-de-chaussée de l’hôtel Salé marque l’entrée en scène de Sophie Calle

Le rez-de-chaussée de l’hôtel Salé marque l’entrée en scène de Sophie Calle

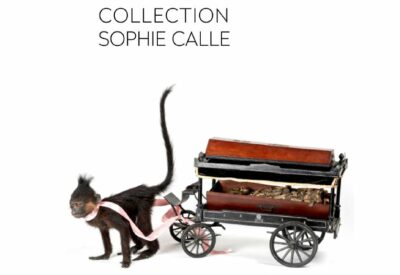

Une composition monumentale enfin, au format de la célèbre peinture Guernica, fait oeuvre collective en réunissant près de deux cents photographies, objets et miniatures de la collection personnelle de Sophie Calle, provenant pour la plupart d’échanges avec les artistes, de Christian Boltanski à Tatiana Trouvé en passant par Miquel Barceló, Damien Hirst et Cindy Sherman.

Une composition monumentale enfin, au format de la célèbre peinture Guernica, fait oeuvre collective en réunissant près de deux cents photographies, objets et miniatures de la collection personnelle de Sophie Calle, provenant pour la plupart d’échanges avec les artistes, de Christian Boltanski à Tatiana Trouvé en passant par Miquel Barceló, Damien Hirst et Cindy Sherman.

Lors de mes premières visites, La Mort de Casagemas, Grande baigneuse au

Lors de mes premières visites, La Mort de Casagemas, Grande baigneuse au

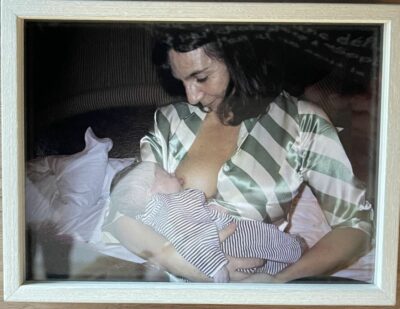

Au deuxième étage du musée, Sophie Calle procède à l’inventaire de ses biens

Au deuxième étage du musée, Sophie Calle procède à l’inventaire de ses biens J’ai donc proposé aux commissaires-priseurs de l’Hôtel Drouot de mettre en

J’ai donc proposé aux commissaires-priseurs de l’Hôtel Drouot de mettre en

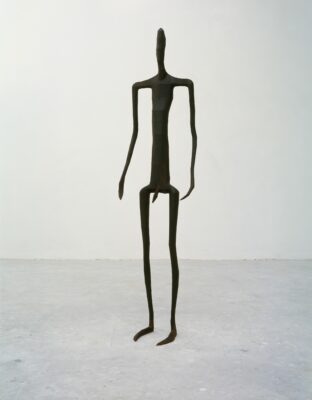

Lorsque les visiteurs entrent dans l’hôtel, les œuvres de Gormley constellent leur vision périphérique, telles des intrus que l’on entraperçoit dans les encoignures à mesure que le regard glisse de salle en salle, perturbant et interrogeant les œuvres de Rodin dont elles partagent l’espace.

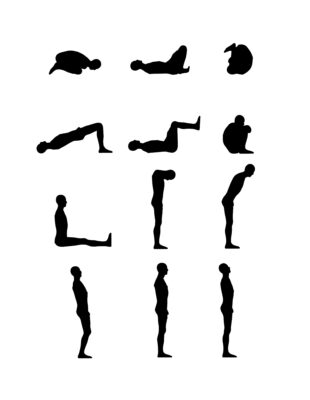

Lorsque les visiteurs entrent dans l’hôtel, les œuvres de Gormley constellent leur vision périphérique, telles des intrus que l’on entraperçoit dans les encoignures à mesure que le regard glisse de salle en salle, perturbant et interrogeant les œuvres de Rodin dont elles partagent l’espace. Au rez-de-chaussée, la salle 3 illustre d’emblée ce débat silencieux. La figure courbée de Burst (2022) de Gormley ignore L’Âge d’airain (1875-1877) de Rodin. Genoux pliés, le corps de métal s’accroupit, le torse serré contre ses cuisses, la tête rentrée – le corps se ferme à son environnement, se replie sur lui-même. Avec ses membres toniques et musclés, étendus dans un geste d’éveil, L’Âge d’airain transpire au contraire les notions conventionnelles de beauté et de force masculines

Au rez-de-chaussée, la salle 3 illustre d’emblée ce débat silencieux. La figure courbée de Burst (2022) de Gormley ignore L’Âge d’airain (1875-1877) de Rodin. Genoux pliés, le corps de métal s’accroupit, le torse serré contre ses cuisses, la tête rentrée – le corps se ferme à son environnement, se replie sur lui-même. Avec ses membres toniques et musclés, étendus dans un geste d’éveil, L’Âge d’airain transpire au contraire les notions conventionnelles de beauté et de force masculines