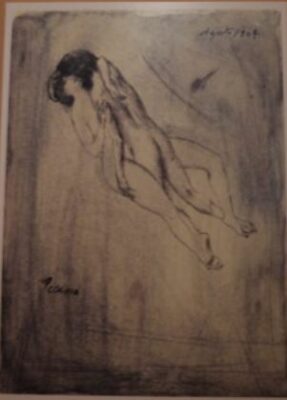

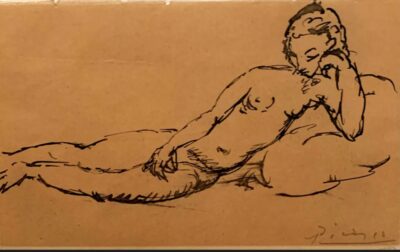

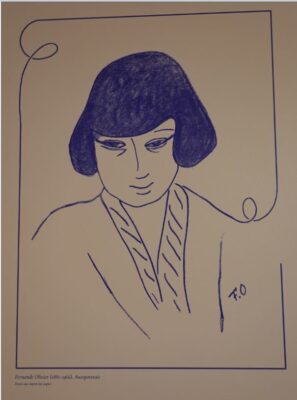

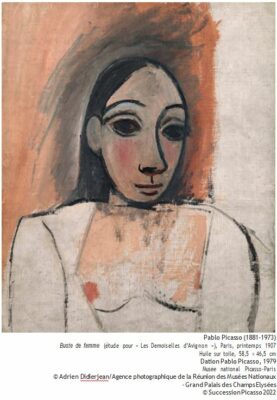

Fernande Olivier par Picasso, Paris été 1906 pointe sèche sur cuivre,

sur papier vergé d’Arches, tiré par Delâtre, Dation Picasso

Au MUSÉE DE MONTMARTRE JARDINS RENOIR . Paris 18

l'exposition du 14.10.22 — se termine 19.02.23

Commissariat :

Nathalie Bondil, directrice du musée et des expositions de l’Institut du monde arabe Saskia Ooms, responsable de la conservation du musée de Montmartre Assistées de Clémence Pinquier

« Les livres concernant les artistes, peintres et littérateurs, dont je vais parler, sont muets sur leur intimité, pour la raison essentielle qu’ils n’ont raconté que ce qu’il plaisait aux intéressés de dévoiler publiquement.

J’ai vécu avec eux, plus près d’eux que n’importe qui, puisque « chez Picasso » c’était aussi chez eux (…) J’ai vécu de leur existence, je les ai vus vivre, penser, souffrir, espérer et surtout travailler ; vivant, pensant, souffrant, espérant avec eux. Je peux donc, sans craindre de voir mal interpréter mes souvenirs, montrer leur vie secrète et laborieuse. »

Fernande Olivier, Picasso et ses amis, 1933

La muse

Artiste, muse et compagne de Picasso : Fernande Olivier sort enfin de l’ombre au musée de Montmartre.

Artiste, muse et compagne de Picasso : Fernande Olivier sort enfin de l’ombre au musée de Montmartre.

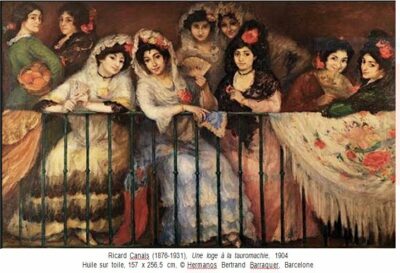

En choisissant la figure méconnue de Fernande Olivier (1881-1966), le musée de Montmartre cible juste car aucune exposition n’avait été montée sur ce modèle pour les artistes et peintre elle-même. À partir de 1905, elle devient la compagne du jeune Pablo Picasso et s’installe dans son atelier du Bateau-Lavoir. En accompagnant les tableaux de Fernande Olivier des œuvres de ses contemporains, de Juan Gris au Douanier Rousseau et Kees Van Dongen, c’est tout l’univers de la Butte qui revit.

Parcours

À la fois chronologique et thématique, le parcours retrace la vie de Fernande Olivier, née Amélie Lang, modèle professionnel, écrivain et témoin important du Bateau-Lavoir. Ses deux livres forment le fil rouge de l’exposition.

Puisés dans son journal, ses Souvenirs intimes, écrits pour Picasso publiés de manière posthume en 1988 raconte sa jeunesse difficile, enfant non reconnue, épouse violentée lors d’un premier mariage dont elle s‘échappe, puis sa quête d’émancipation comme modèle professionnel, enfin sa rencontre avec Pablo.

Le second ouvrage publié de son vivant en 1933, Picasso et ses amis, compile ses observations originales, parfois tranchantes, sur les personnalités du Bateau-Lavoir, artistes et mécènes, dont elle partage la vie quotidienne. La publication est louée par Paul Léautaud « Il n’y a pas d’autre mot : merveilleusement écrit.», tandis que Picasso dira à l’instar d’André Salmon et de Max Jacob, qu’il est « le tableau le plus authentique de cette époque » dira Picasso.

Le parcours, qui rassemble près de 80 œuvres (peintures, sculptures, dessins, lithographies, manuscrits, éditions et correspondances originales) est enrichi d’un riche ensemble de documents photographiques et vidéographiques Une installation contemporaine d’Agnès Thurnauer, rappelle combien les violences conjugales, que Fernande a vécues dans son premier mariage, restent d’actualité.

Le parcours, qui rassemble près de 80 œuvres (peintures, sculptures, dessins, lithographies, manuscrits, éditions et correspondances originales) est enrichi d’un riche ensemble de documents photographiques et vidéographiques Une installation contemporaine d’Agnès Thurnauer, rappelle combien les violences conjugales, que Fernande a vécues dans son premier mariage, restent d’actualité.

Picasso et ses amis

Invisible, Fernande s’efface volontairement dans Picasso et ses amis. Elle ne se révèle que dans le premier chapitre, « Sur moi-même », ajouté à la demande de Léautaud : « Quelques écrivains, dans leurs livres sur Picasso, m’ont présentée sous le nom de la ‘Belle Fernande’, ce qui m’a donné la mesure de leur appréciation. Je n’avais donc représenté pour eux qu’une valeur toute physique. Au fait, qu’auraient-ils pu savoir de moi ? »

Publication posthume des Souvenirs intimes

L’intérêt de la publication posthume des Souvenirs intimes – Écrits pour Picasso, édités bien après les décès de Fernande et de Pablo, est qu’elle parle en son nom, sujet plus qu’objet. Elle n’est plus seulement le témoin des avant-gardes mais l’actrice de sa propre vie. Elle n’est plus chosifiée comme muse ou modèle de… par tous les exégètes. Pourtant, elle s’adresse à un homme :

L’intérêt de la publication posthume des Souvenirs intimes – Écrits pour Picasso, édités bien après les décès de Fernande et de Pablo, est qu’elle parle en son nom, sujet plus qu’objet. Elle n’est plus seulement le témoin des avant-gardes mais l’actrice de sa propre vie. Elle n’est plus chosifiée comme muse ou modèle de… par tous les exégètes. Pourtant, elle s’adresse à un homme :

« J’entreprends de te raconter ma vie. Peut-être pour que tu me comprennes mieux. Tu as toujours douté de moi, de mon amour, de ce sentiment profond qui faisait que tout de moi se rapportait à toi, à toi seul. Ces années vécues près de toi, ce fut la seule époque heureuse de ma vie. »

Ce texte est dédié À Picasso qui n’intervient qu’en fin d’ouvrage, Fernande racontant plutôt ses émois et déboires de fillette à jeune fille.

Le déclassement d’une adoptée, la violence sexuelle familiale et conjugale, le pénible travail de modèle, la difficulté de gagner sa vie sont au cœur de ce récit peu ordinaire, et pourtant banal en ces temps difficiles pour les femmes.

Avant qu’il ne devienne Picasso

C’est ce qui le rend si singulier et si attachant aujourd’hui en période post Me Too. C’est aussi l’époque de Pablo et Fernande, avant qu’il ne devienne Picasso, le génie de l’art ou « le génie du mal » décrit plus tard. Ces années vécues ensemble, sous la plume de Fernande, évoquent plutôt le bonheur que la douleur : il est juste de le rappeler. Dans un cahier vert, son écriture manuscrite mentionne le titre Picasso et moi :

C’est ce qui le rend si singulier et si attachant aujourd’hui en période post Me Too. C’est aussi l’époque de Pablo et Fernande, avant qu’il ne devienne Picasso, le génie de l’art ou « le génie du mal » décrit plus tard. Ces années vécues ensemble, sous la plume de Fernande, évoquent plutôt le bonheur que la douleur : il est juste de le rappeler. Dans un cahier vert, son écriture manuscrite mentionne le titre Picasso et moi :

« Pourquoi j’écris ce livre, pourquoi je pense à toi ? Ah ! je ne sais ! Pour me parler du passé, des seules années heureuses de ma vie (…) Je sais que certains vont trouver étrange, indiscret, scandaleux d’étaler ma vie intime surtout après la publication de Picasso et ses amis où j’avais volontairement négligé de paraître (…) et puisqu’il est nécessaire de manger pour vivre, il est également nécessaire d’user de tous les moyens qui pourrait permettre un allègement matériel. C’est peut-être cynique mais c’est cependant pourquoi je me suis décidée à publier mes souvenirs intimes » écrit-elle : « Vivre de ses souvenirs dans la misère, c’est l’acheminement vers le suicide ».

« Pourquoi j’écris ce livre, pourquoi je pense à toi ? Ah ! je ne sais ! Pour me parler du passé, des seules années heureuses de ma vie (…) Je sais que certains vont trouver étrange, indiscret, scandaleux d’étaler ma vie intime surtout après la publication de Picasso et ses amis où j’avais volontairement négligé de paraître (…) et puisqu’il est nécessaire de manger pour vivre, il est également nécessaire d’user de tous les moyens qui pourrait permettre un allègement matériel. C’est peut-être cynique mais c’est cependant pourquoi je me suis décidée à publier mes souvenirs intimes » écrit-elle : « Vivre de ses souvenirs dans la misère, c’est l’acheminement vers le suicide ».

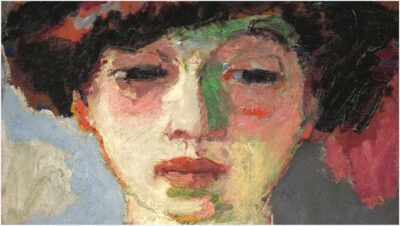

Portrait de Fernande Olivier par Kiss Vandongen

Son filleul se souvient : « Vers 1955 ou 1957, Mme Braque mit au courant Picasso de la misère dans laquelle vivait Fernande. C’est à la même époque que Marraine (…) décida de faire publier ce livre afin de survivre (…) Picasso lui vint en aide en lui adressant une somme (autour d’un million d’anciens francs). Et le manuscrit réintégra la petite malle d’osier d’où je l’ai moi-même extrait, trente ans plus tard. »

Pratique

Musée de Montmartre Jardins Renoir

12 rue Cortot – Paris 18ème –

Tél. : 01 49 25 89 39

infos@museedemontmartre.fr

www.museedemontmartre.fr

bus 80 et 40

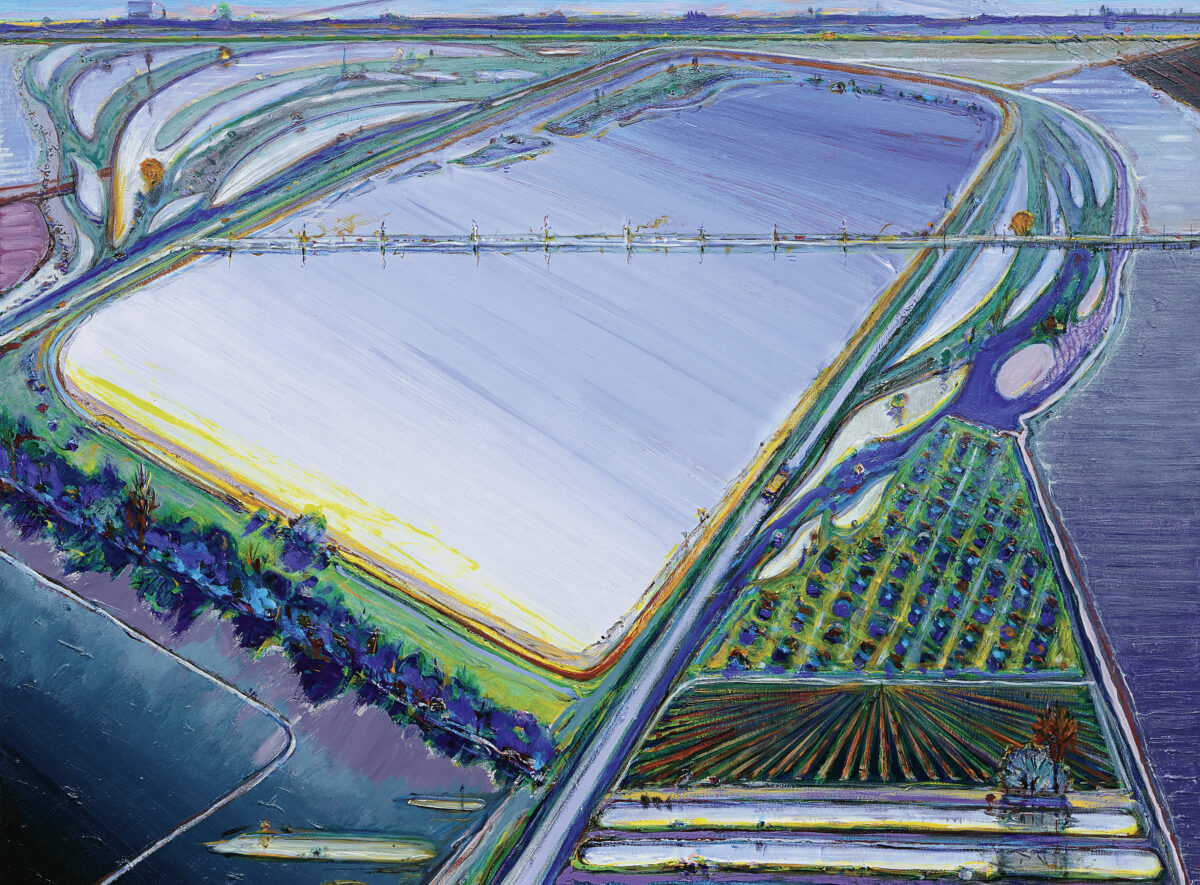

Lauréat de la Fondation Claude Monet en 2018, il donne une exposition monumentale à l’Académie des Beaux-Arts de Riga ; l’occasion pour lui d’affirmer son style, radicalement abstrait mais empreint d’évocations naturelles ou chorégraphiques. Passé par la Villa Medicis en 2019, pour un projet ponctuel, puis par la Collection Lambert en 2020 et 2021, il multiplie les expositions en France ou à l’étranger. Son travail intègre de nombreuses collections dont celle du Mobilier national.

Lauréat de la Fondation Claude Monet en 2018, il donne une exposition monumentale à l’Académie des Beaux-Arts de Riga ; l’occasion pour lui d’affirmer son style, radicalement abstrait mais empreint d’évocations naturelles ou chorégraphiques. Passé par la Villa Medicis en 2019, pour un projet ponctuel, puis par la Collection Lambert en 2020 et 2021, il multiplie les expositions en France ou à l’étranger. Son travail intègre de nombreuses collections dont celle du Mobilier national.

Le

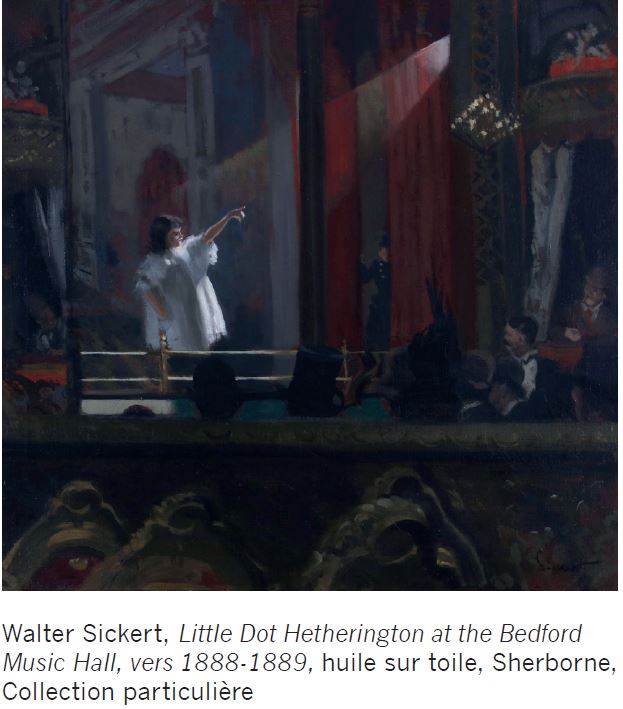

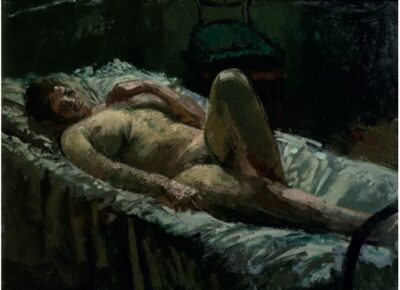

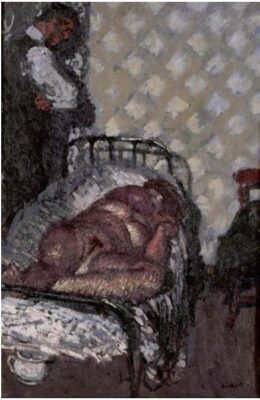

Le Walter Richard Sickert, The Iron Bedstead,

Walter Richard Sickert, The Iron Bedstead, La

La

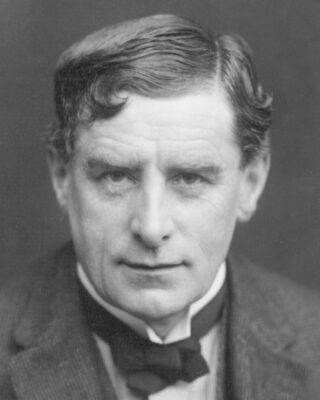

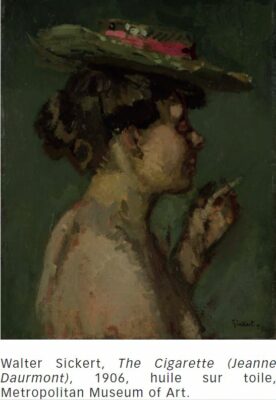

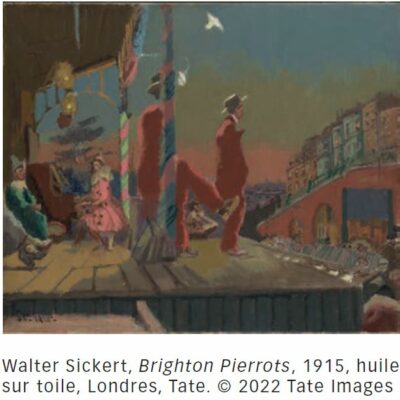

À partir de 1890, il voyage de plus en plus régulièrement à Paris et à Dieppe jusqu’à s’installer de 1898 à 1905 dans la station balnéaire dont il peint de nombreuses vues. Il est alors très influencé par la scène artistique française et devient un proche d’Edgar Degas, Jacques-Émile Blanche, Pierre Bonnard, Claude Monet ou encore Camille Pissarro. De retour à Londres en 1905, il diffuse sa fine connaissance de la peinture française en Angleterre par ses critiques, son influence sur certaines expositions ou par son enseignement. Il débute à ce moment-là, sa série des

À partir de 1890, il voyage de plus en plus régulièrement à Paris et à Dieppe jusqu’à s’installer de 1898 à 1905 dans la station balnéaire dont il peint de nombreuses vues. Il est alors très influencé par la scène artistique française et devient un proche d’Edgar Degas, Jacques-Émile Blanche, Pierre Bonnard, Claude Monet ou encore Camille Pissarro. De retour à Londres en 1905, il diffuse sa fine connaissance de la peinture française en Angleterre par ses critiques, son influence sur certaines expositions ou par son enseignement. Il débute à ce moment-là, sa série des

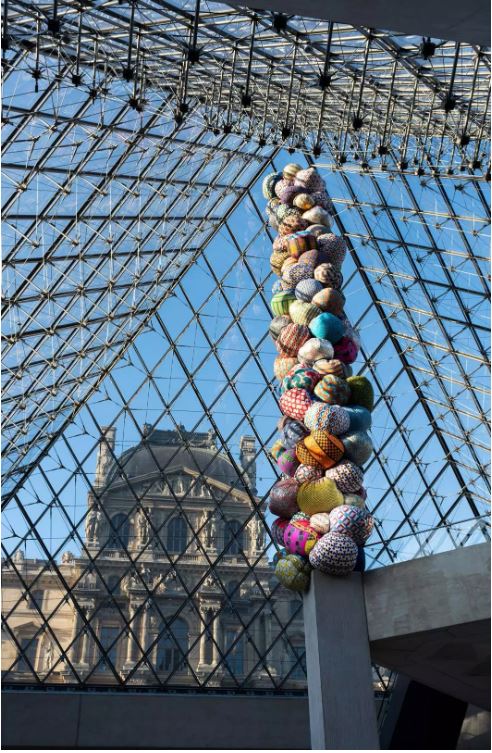

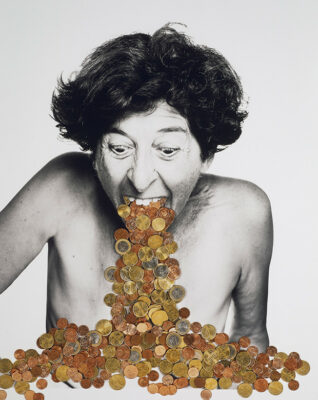

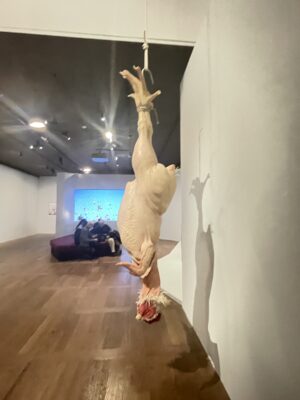

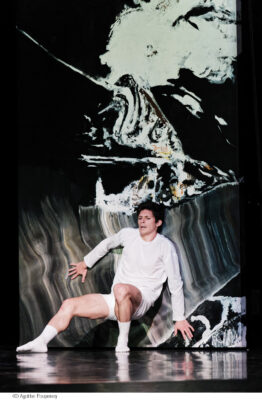

L’intervention d’Ugo Rondinone au sein du Petit Palais réside en deux ensembles de travaux, prolongés par une installation vidéo inédite. S’articulant autour de corps humains en prise avec les éléments et la nature, ceux-ci s’inscrivent dans la continuité des multiples familles d’œuvres produites par

L’intervention d’Ugo Rondinone au sein du Petit Palais réside en deux ensembles de travaux, prolongés par une installation vidéo inédite. S’articulant autour de corps humains en prise avec les éléments et la nature, ceux-ci s’inscrivent dans la continuité des multiples familles d’œuvres produites par photo elisabeth itti

photo elisabeth itti photo Igant

photo Igant

photo Ignant

photo Ignant