Les noces de Cana

Jusqu’au 31 octobre 2020

Au Musée Tomi Ungerer – Centre international de l’Illustration,

à Strasbourg

« Par rapport à mes œuvres littéraires, mes dessins ne sont pas un travail annexe, mais des champs de bataille, faits de traits et de couleurs »

écrivait en 1978 l’auteur suisse Friedrich Dürrenmatt (1921-1990).

Pourtant, même si ses pièces de théâtre comme Les Fous de Dieu

(1947), La Visite de la Vieille Dame (1955) et Les Physiciens (1962) ont été traduites en plus d’une quarantaine de langues, son œuvre graphique reste aujourd’hui largement méconnue. C’est pourquoi le Musée Tomi Ungerer-Centre international de l’Illustration propose de faire découvrir pour la première fois en France près de 100 dessins originaux de l’auteur, grâce aux prêts généreusement consentis par le Centre Dürrenmatt Neuchâtel et les collections privées suisses Liechti et Bloch.

Mythologie et bible

Inspirés par Goya et et Bosch l’univers dessiné de Friedrich Dürrenmatt et peuplé entre autres de figures issues de la bible et de la mythologie.

Inspirés par Goya et et Bosch l’univers dessiné de Friedrich Dürrenmatt et peuplé entre autres de figures issues de la bible et de la mythologie.

Il aime représenter des scènes terrifiantes comme celles de l’Apocalypse et des figures monstrueuses comme le Minotaure. Dans son répertoire iconographique une place est réservée aux Anges, ces intermédiaires entre le divin et l’humain, qu’il traite de manière humoristique et même satirique.

Tomi Ungerer, Babylone

Tomi Ungerer et Friedrich Dürrenmatt partageaient le même regard critique sur la société de leur époque. L’auteur suisse écrivit même une préface pour Babylon, un recueil de dessins satiriques de Tomi Ungerer publié en 1979 chez leur éditeur commun, Diogenes Verlag à Zurich. Il qualifie ceux-ci de hyéroglyphes de la terreur. Tomi Ungerer illustre dans un style graphique qui évoque les lithographies de Daumier, les grands maux de notre société moderne, de la déshumanisation et de la surconsommation.

Tomi Ungerer et Friedrich Dürrenmatt partageaient le même regard critique sur la société de leur époque. L’auteur suisse écrivit même une préface pour Babylon, un recueil de dessins satiriques de Tomi Ungerer publié en 1979 chez leur éditeur commun, Diogenes Verlag à Zurich. Il qualifie ceux-ci de hyéroglyphes de la terreur. Tomi Ungerer illustre dans un style graphique qui évoque les lithographies de Daumier, les grands maux de notre société moderne, de la déshumanisation et de la surconsommation.

Satire sociale et politique

Il s’est montré un juge féroce de notre temps dans ses œuvres graphiques et littéraires. Tracés au stylo à bille ou à l’encre ses dessins sont mordants et spontanés. Il a illustré des sujets très divers allant des critiques littéraires à l’église, la dictature, la bombe atomique. Sa critique politique atteint un sommet dans Die Heimat im Plakat. Ein Buch für Schweizer Kinder (la patrie dans l’affiche, un livre pour les enfants suisses) où il se livre à une attaque violente de son propre pays.

Il s’est montré un juge féroce de notre temps dans ses œuvres graphiques et littéraires. Tracés au stylo à bille ou à l’encre ses dessins sont mordants et spontanés. Il a illustré des sujets très divers allant des critiques littéraires à l’église, la dictature, la bombe atomique. Sa critique politique atteint un sommet dans Die Heimat im Plakat. Ein Buch für Schweizer Kinder (la patrie dans l’affiche, un livre pour les enfants suisses) où il se livre à une attaque violente de son propre pays.

Le Monde, un théâtre

L’œuvre graphique et picturale de FD « dessinateur dramaturgique » est intimement liée à son œuvre littéraire. S’il illustre rarement ses propres créations, en revanche, il donne à ses dessins une dimension tragique. Le collage qu’il expérimente en parallèle sur le plan littéraire avec le montage

(Portrait d’une planète) est l’une des techniques qui y contribue.

(Portrait d’une planète) est l’une des techniques qui y contribue.

Ce n’est qu’à la fin des années soixante qu’il l’utilise avec des documents découpés associés à la gouache.

Les livres pour enfants

Mais cet ogre était aussi capable de tendresse comme en témoigne le livre, haut en couleurs et plein de fantaisie, qu’il avait dessiné dans les années 1950 pour ses trois enfants.

Un livre pour les enfants suisse est un recueil de dessins satiriques réalisés par FD, suite à l’épidémie de typhus qui a contaminé en 1963 la célèbre station de

Un livre pour les enfants suisse est un recueil de dessins satiriques réalisés par FD, suite à l’épidémie de typhus qui a contaminé en 1963 la célèbre station de

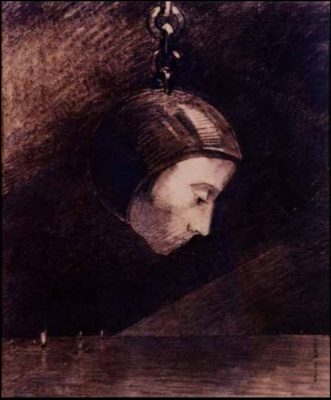

Zermatt et que les autorités ont voulu dissimuler. L’artiste a choisi d’intituler le dessin qui montre un cadavre pendu par un cor de chasse qui est suspendu à un crochet de boucher, « Auf Hor steht Todesstrafe », littéralement « sur le cor est inscrit peine de mort » Il se livre à un jeu de mot à partir de « Horn » qui signifie cor de chasse. Le mot apparait aussi dans le nom de la montagne qui domine Zermatt, « Matterhorn » (le Cervin) et qui pourrait être déformé en « Marterhorn » (pic de la torture). Dürrenmatt joue ainsi sur les anti-thèses (santé-maladie, paradis-enfer) qui reflètent toute l’ambiguité de la situation de l’époque

Il se livre à un jeu de mot à partir de « Horn » qui signifie cor de chasse. Le mot apparait aussi dans le nom de la montagne qui domine Zermatt, « Matterhorn » (le Cervin) et qui pourrait être déformé en « Marterhorn » (pic de la torture). Dürrenmatt joue ainsi sur les anti-thèses (santé-maladie, paradis-enfer) qui reflètent toute l’ambiguité de la situation de l’époque

Commissariat : Thérèse Willer, conservatrice en chef du Musée Tomi Ungerer

et avec le conseil scientifique de Peter André Bloch, professeur émérite à l’Université de Haute-Alsace

INFORMATIONS PRATIQUES

Musée Tomi Ungerer – Centre international de l’Illustration

2, avenue de la Marseillaise, Strasbourg

Ouvert tous les jours de 10h à 18h – sauf le mardi

Tél. +33 (0)3 68 98 50 00

POP-UP ARTISTES présente le dynamisme et la force créative de la région Rhénane. Après près de trois mois de confinement, la

POP-UP ARTISTES présente le dynamisme et la force créative de la région Rhénane. Après près de trois mois de confinement, la  photo Antonio Piccarreta Talis

photo Antonio Piccarreta Talis

Eugène Delacroix, Cheval ruant, vers 1825,

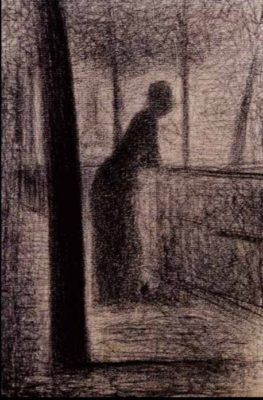

Eugène Delacroix, Cheval ruant, vers 1825, Seurat, La femme accoudée à un parapet, XIXe siècle.

Seurat, La femme accoudée à un parapet, XIXe siècle.

Il les dessine et les imprime en monotype.

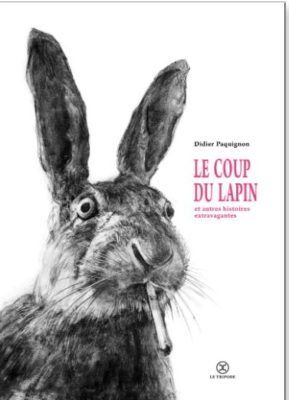

Il les dessine et les imprime en monotype. Didier Paquignon est né à Paris le 30 septembre 1958. Artiste, il est connu pour ses peintures. Une exposition lui fut consacrée au Musée de l’orangerie en 2009

Didier Paquignon est né à Paris le 30 septembre 1958. Artiste, il est connu pour ses peintures. Une exposition lui fut consacrée au Musée de l’orangerie en 2009

Vous découvrirez pourquoi ce tableau, peint après la révolution de juin 1848 qui fit 5500 morts à Paris, est un cri en faveur de la République et une charge impitoyable contre l’ancien régime.

Vous découvrirez pourquoi ce tableau, peint après la révolution de juin 1848 qui fit 5500 morts à Paris, est un cri en faveur de la République et une charge impitoyable contre l’ancien régime.

Sur un char mené par quinze chevaux réduits à l’état de squelettes chevauchant dans un paysage désolé de cimetière aux tombes béantes, la Mort emporte sur son passage tous les hommes, qu’importe leur condition telle la figure du roi tentant vainement de retenir sa couronne. Les arts ne sont pas épargnés, évoqués à la fois par leurs personnifications féminines ainsi que par la pierre tombale portant, au centre de la composition, le nom du peintre.

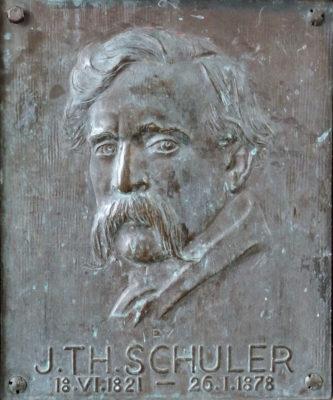

Sur un char mené par quinze chevaux réduits à l’état de squelettes chevauchant dans un paysage désolé de cimetière aux tombes béantes, la Mort emporte sur son passage tous les hommes, qu’importe leur condition telle la figure du roi tentant vainement de retenir sa couronne. Les arts ne sont pas épargnés, évoqués à la fois par leurs personnifications féminines ainsi que par la pierre tombale portant, au centre de la composition, le nom du peintre. Cette oeuvre, s’aborde aussi comme un livre d’histoire. Surchargée de symboles politiques et religieux, il a fallu deux années de travail à l’auteur pour en décrypter les messages cachés. La censure sous le second Empire avait amené Théophile Schuler à « écrire entre les lignes ».

Cette oeuvre, s’aborde aussi comme un livre d’histoire. Surchargée de symboles politiques et religieux, il a fallu deux années de travail à l’auteur pour en décrypter les messages cachés. La censure sous le second Empire avait amené Théophile Schuler à « écrire entre les lignes ».  NB : Le Meiselocker (charmeur de mésange), statue de la fontaine de la place Saint Etienne à Strasbourg, présente sur son socle le portrait de Théophile Schuler (et, de l’autre côté, celui de Daniel Arnold, l’auteur de la première pièce de théâtre écrite en Alsacien : Le Pfingstmontag traduite en 2014 par Roger Siffer et Suzanne Mayer, que Schuler avait illustrée.)

NB : Le Meiselocker (charmeur de mésange), statue de la fontaine de la place Saint Etienne à Strasbourg, présente sur son socle le portrait de Théophile Schuler (et, de l’autre côté, celui de Daniel Arnold, l’auteur de la première pièce de théâtre écrite en Alsacien : Le Pfingstmontag traduite en 2014 par Roger Siffer et Suzanne Mayer, que Schuler avait illustrée.)