Pascale Ettlin · Vardit Goldner · Elise Grenois · Maryam Khosrovani

Yosra Mojtahedi · Aurélie Scouarnec · Suhail Shaikh

Exposition du 1er novembre 2025 au 29 mars 2026

Commissariat : Sarah Guilain, responsable des projets artistiques et de la collection

Vernissage le vendredi 31 octobre 2025 de 17h30 à 20h00

Sous le thème de la métamorphose, l’exposition Talents contemporains 13e édition, de la Fondation Schneider, dévoile les œuvres de sept artistes qui explorent la transformation, le changement et l’évolution.

Pascale Ettlin, Elise Grenois, Vardit Goldner, Maryam Khosrovani, Yosra Mojtahedi, Aurélie Scouarnec et Suhail Shaikh révèlent des histoires de corps, de matières et de mondes qui se recomposent. Leurs créations sont des récits de

passage, d’un état à un autre, où l’ancien disparaît pour laisser place au nouveau.

À travers son objectif, Aurélie Scouarnec capture l’évolution d’animaux sauvages blessés, là où la vulnérabilité laisse place à la guérison et le désespoir à l’espoir.

Sous l’exploration de la matière, Suhail Shaikh transforme une simple feuille de papier en une structure complexe et fragile, tandis qu’Élise Grenois opère une mutation singulière, faisant de corps éphémères une matière

éternelle et délicate.

Yosra Mojtahedi mêle le vivant et l’inanimé, le profane et le sacré à travers la figure hybride de Lilith, alors que Maryam Khosrovani met la mémoire au cœur de son travail, où les souvenirs d’exil se liquéfient et se transposent sur le papier.

Enfin, Vardit Goldner met en scène le basculement d’une injustice en un acte de résistance et Pascale Ettlin nous confronte au changement du monde, où un paysage idyllique bascule en un environnement menaçant.

L’eau, fil conducteur de toutes ces œuvres variées, est le miroir des métamorphoses physiques, symboliques et émotionnelles.

À propos du concours Talents Contemporains

Reflet de la création contemporaine actuelle, le concours Talents Contemporains initié en 2011 permet de défricher les scènes artistiques européennes et internationales sur le thème particulier de l’eau.

Une collection très originale s’est ainsi constituée et présente des artistes aussi bien diplômés d’écoles d’art reconnues qu’aux parcours autodidactes atypiques.

Une collection forme aujourd’hui un ensemble singulier à contre-courant de certaines tendances institutionnelles ou du marché. Les œuvres sont exposées au centre d’art, mais elles circulent également dans le cadre de projets hors les murs et sont largement prêtées à de nombreuses institutions. Pour les artistes lauréats non seulement la dotation consiste en une véritable aide financière mais permet également un tremplin dans leur carrière avec une reconnaissance institutionnelle, différents leviers de communication mis à disposition et un partage avec le public.

Les lauréats reçoivent chacun 15 000 euros pour l’acquisition de leur œuvre. Après sélection d’une trentaine de finalistes par quatre Comités d’Experts, un grand jury international, composé de personnalités reconnues, choisit les lauréats. Le Grand Jury International de la 13e édition était composé des personnalités suivantes :

Jean-Noël Jeanneney – Président du Jury ; Rosa Maria Malet – Directrice de la Fondation Miró (1980- 2017) ; Constance de Monbrison – Responsable des collections Insulinde, musée du quai Branly –Jacques Chirac (Paris) ;

Alfred Pacquement – Conservateur général honoraire du patrimoine (Paris) ;

Roland Wetzel – Directeur du Musée Tinguely (Bâle).

les oeuvres

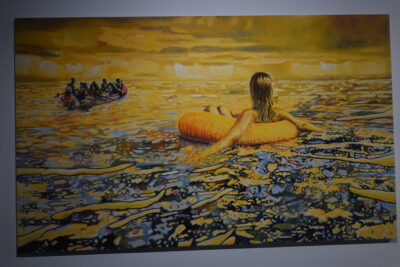

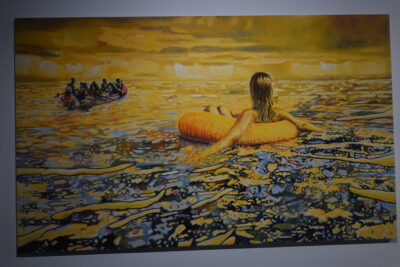

Pascale Ettlin,

Perdre Pied, 2023.

Dyptique, huiles sur toile de coton, 210 x 170 cm et 210 × 160 cm

Sommes-nous en train de perdre pied ? Sommes-nous en train de perdre l’équilibre qui maintient l’harmonie du monde ? C’est la question philosophique que se pose Pascale Ettlin dans cette peinture poétique au format

cinématographique. Dans ce diptyque, une fillette vue de dos se balance et semble contempler de haut un paysage rythmé par les jaunes et les bleus, composé de terres et d’eaux qui s’interpénètrent. À première vue,

l’artiste semble avoir thématisé l’innocence de l’enfance et l’attrait d’une nature ensoleillée. Cependant, à mesure que les eaux recouvrent les terres, un malaise sourd envahit peu à peu ce monde idyllique. À quoi la balançoire

est-elle accrochée ? Comment la fillette pourra-telle descendre alors qu’elle surplombe le sol ? Perdre Pied instaure ainsi des sensations de vertige, de prise au piège et d’impuissance qui peuvent faire écho à notre monde instable et évoquer notre relation complexe et contradictoire face à l’environnement.

Bio

Née en 1968 à Genève (Suisse) | Vit et travaille près de Lucerne (Suisse)

Après des études en géographie et sciences politiques à l’Université de Genève, elle a suivi une formation artistique à la Haute École d’Art de Lucerne. Depuis 2012, Pascale Ettlin se consacre pleinement à sa pratique artistique, explorant les contradictions de notre monde merveilleux et effrayant à la fois. Elle s’inspire souvent d’une nature idyllique en y apportant des éléments étranges. Son médium de prédilection est la peinture mais la photographie et l’impression l’accompagne également. Ses oeuvres ont été exposées en

Suisse et au Japon. En 2023, elle a bénéficié d’une résidence d’artiste à Nagasaki (Japon).

Site de l’artiste : pascaleettlin.ch/home

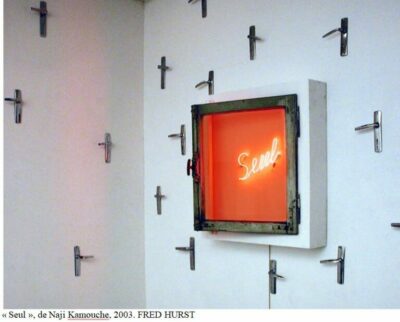

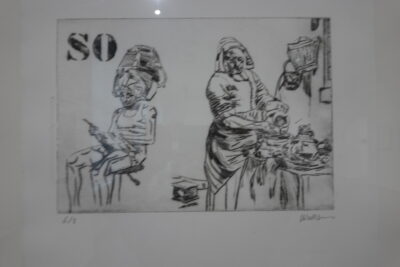

Vardit Goldner,

Swimming Lesson, 2021.

Vidéo, 5’.

Swimming Lesson est une vidéo qui présente le décor utilisé pour filmer ce faux documentaire vidéo/film, dans lequel des filles bédouines apprenent à nager dans une «piscine» sans eau. Le travail vise à susciter des réflexions sur le

Swimming Lesson est une vidéo qui présente le décor utilisé pour filmer ce faux documentaire vidéo/film, dans lequel des filles bédouines apprenent à nager dans une «piscine» sans eau. Le travail vise à susciter des réflexions sur le

manque de piscines accessibles aux Bédouins en Israël, les privant en réalité de leçons de natation et entraînant des cas fréquents de noyades en mer. Cette question fait partie d’un problème plus vaste de discrimination et de racisme.

La piscine et l’eau sont présentes dans l’oeuvre précisément parce qu’elles en ont été retirées. De plus, l’oeuvre aborde le problème du manque de piscines causé par la discrimination. Dans un futur proche , il se pourrait qu’il y ait

un manque d’eau en raison du réchauffement climatique, de la sécheresse et de l’évaporation de l’eau.

Bio

Née en 1965 à Haïfa (Israël) | Vit et travaille à Hod HaSharon (Israël)

Vardit Goldner est une artiste spécialisée dans la photographie et la vidéographie. Ses activités artistiques consistent principalement à saisir les nuances du conflit israélo-palestinien et à mettre en lumière la vie

quotidienne des Palestiniens. Elle s’intéresse aux questions sociales, environnementales et animales dans le cadre de son travail. Elle a étudié à la Faculté des arts – Hamidrasha au Beit Berl College, (Israël), où elle a suivi le programme d’études supérieures en beaux-arts, et elle est titulaire d’une maîtrise en physique.

Son travail a été présenté dans des expositions tels que Earth Rising à l’IMMA, Dublin (2023). En 2024, l’artiste reçoit le Prix State of the ART(ist), décerné par le festival ARS ELECTRONICA pour saluer le travail de créateurs dont la vie et la pratique sont profondément marquées par l’incertitude et le risque, dans un

contexte de conflits, de répression ou de bouleversements environnementaux.

Site de l’artiste : saatchiart.com/en-fr/VarditGoldner

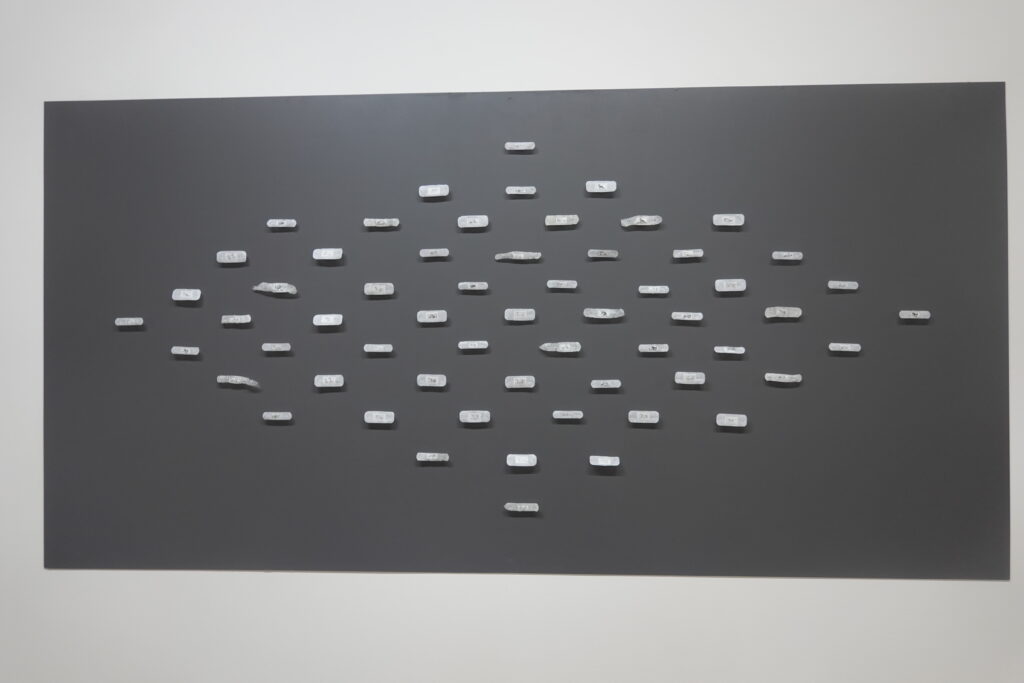

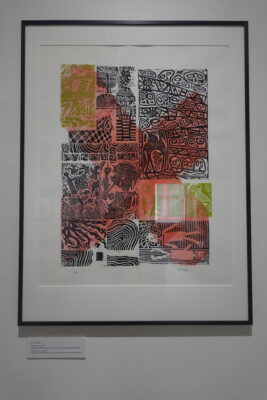

Elise Grenois

Les abris documentaires – aquatilis, 2022.

Métal, bois, carton gris, os, cendre, cristal, 89 x 90 x 43,5 cm

L’ensemble des cristallisations est issu d’une technique proche d’un rituel crématoire. Le procédé utilisé par Elise Grenois a l’ambivalence de la destruction et de la conservation, car il permet à des corps putréfiables d’accéder à une forme de pérennisation. Les cristallisations conservent les détails de leur corps, l’empreinte de leurs écailles et celle de leurs carapaces. On distingue figés dans le cristal les cendres et les ossements qui les ont autrefois

structurés. Les intentions de l’artiste sont celles de conserver, de suspendre le temps. Pour elle, ces poissons, araignées de mer et oursins sont comme des anachronismes. Autrefois vivants dans un environnement liquide, ils ont été transformés et sont devenus eux même liquides en fusion, le temps d’une cuisson. Maintenant refroidis, ils nous offrent la lecture de leur corps figé éternellement dans le cristal.

Bio

Née en 1992 à Nantes (France) | Vit et travaille à Strasbourg (France)

Diplômée de la HEAR en 2017 avec un DNSEP Art Objet option verre, a remporté le Prix de la Ville de Strasbourg et celui de la Société des amis des arts et des musées de Strasbourg en 2017 et 2018. Ses créations explorent les matériaux éphémères et la transformation des objets dans le temps. Utilisant la

technique de la cristallisation, ses pièces interrogent la pérennité des objets. Certaines œuvres sont intégrées aux collections du FRAC Franche-Comté avec l’oeuvre Espace Intermédiaire n°2, 2021 et du FRAC Alsace avec les oeuvres Espace Intermédiaire n°2 et n°3, 2021 et 2023.

Site de l’artiste : elisegrenois.com

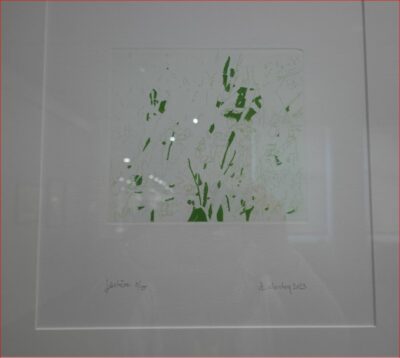

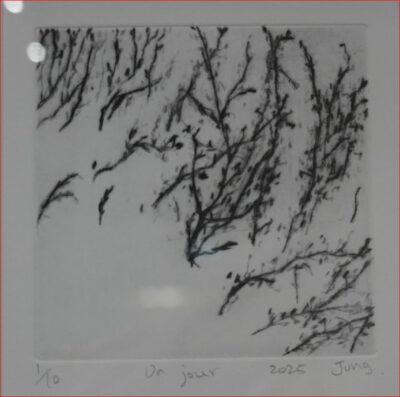

Maryam Khosrovani

Sève, 2025.

Différentes techniques, 9 dessins encadrés, 9 x (41 x 61 cm).

Le travail de Maryam Khosrovani, intitulé Sève, est une exploration poétique de son passé, en particulier de ses souvenirs passés dans le jardin familial en Iran. À travers une série de neuf œuvres, elle exprime un processus mémorielle lié à l’expérience de l’exil, un peu comme la sève qui nourrit une plante depuis ses racines. L’artiste, qui se définit comme une architecte, tisseuse et archiviste de motifs, s’inspire profondément de l’architecture et des arts traditionnels iraniens. Maryam Khosrovani utilise une variété de techniques comme la broderie, le travail à l’aiguille ou la teinture sur papier. Chaque œuvre est une surface de mémoire sur laquelle elle trace, pique, coud et pigmente. Elle y retranscrit son vécu et la symbolique du bassin (ou hoz) des jardins persans, en y intégrant parfois des pigments de lapis-lazuli. Ses motifs s’inspirent notamment des façades en briques de l’architecture persane, comme celles que l’on peut admirer à la Grande Mosquée d’Ispahan ou à la citadelle de Karim Khan à Chiraz.

Bio

Née en 1981 en Iran | Vit et travaille entre Paris (France) et New York (États-Unis) Maryam Khosrovani a suivi une formation en arts graphiques et en direction artistique à l’ESAG Penninghen de l’Académie Julien à Paris (France), qu’elle a achevé en 2011. Elle développe une pratique conceptuelle

et pluridisciplinaire explorant les rapports entre architecture, urbanisme, écosystèmes naturels. Ses œuvres ont été exposées dans des galeries à New York, à Londres et à Los Angeles, ainsi que dans des foires d’art

contemporain, notamment Asia Now Paris Asian Art Fair et Menart Fair. Ses œuvres ont également été publiées par BBC News, Global Voices et The Guardian.

Site de l’artiste : maryam-khosrovani.com

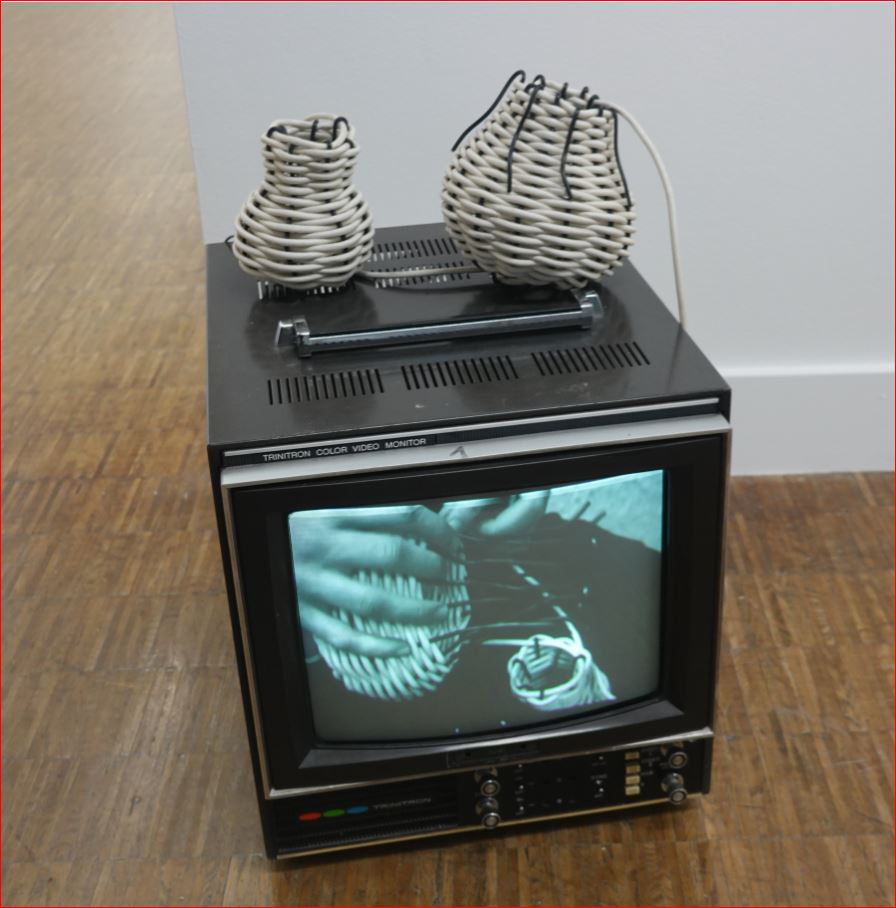

Yosra Mojtahedi

Lilith, 2023.

Installation sculpturale, céramique, verre soufflé, latex, liquide, tuyaux, pompes, haut-parleur, dessin, 160 x 90 x 90 cm.

Lilith est une installation sculpturale et sonore sous la forme d’un corps paysage- fontaine autogénérée où circule un liquide blanc, tel le lait ou les liquides corporels. Elle croise l’artifice, l’anatomie et le sensuel pour devenir

Lilith est une installation sculpturale et sonore sous la forme d’un corps paysage- fontaine autogénérée où circule un liquide blanc, tel le lait ou les liquides corporels. Elle croise l’artifice, l’anatomie et le sensuel pour devenir

une hybridation du vivant. Organes sans corps, fossiles mutants, écorchés, ou peaux de silicone, flux et reflux activent alors une sculpture vivante, voire une mécanique du désir : l’animé et l’inanimé, le profane et le sacré s’interpénètrent dans une danse sensuelle de chairs, de matières, de câbles et de liquides. Se fondant sur l’imaginaire du jaillissement et de la jouissance que lui inspirent les fontaines, Yosra Motjahedi conçoit une oeuvre matricielle. Son point de départ s’ancre dans les ouvrages d’anatomie et de dissections, où la pulsion scopique– de voir et de posséder l’autre par le regard – se confond avec celle libidinale. Elle élabore ainsi une sculpture en circuit fermé où semblent transiter des fluides corporels et du lait maternel.

Bio

Née en 1986 à Téhéran (Iran) | Vit et travaille à Lille (France)

Diplômée du Fresnoy-Studio national des arts contemporains en 2020, Yosra Mojtahedi explore l’intersection de l’art, de la science et de la technologie, mettant en avant la « soft robotique». Ses installations sculpturales,

représentant des « machines-humains » ou des « corps-fontaines », dévoilent des paysages organiques et mystiques. Son travail révèle un féminisme évident, fusionnant nature et genres pour transcender les frontières fragiles. Lauréate du Prix Révélation d’art numérique et d’art vidéo de l’ADAGP en 2020, ses œuvres ont été exposées dans de prestigieux lieux tels que le Musée de Soissons, la Villette, le Palais des Beaux-Arts de Bruxelles BOZAR, et Teatro del Canal à Madrid. Récemment, elle a été accueillie en résidence à la Cité

internationale des arts, a reçu le Prix WICAR de Lille, et a exposé son travail à La Condition Publique ainsi qu’à la Fondation Villa Datris en 2025.

Site de l’artiste : yosramojtahedi.com

Aurélie Scouarnec

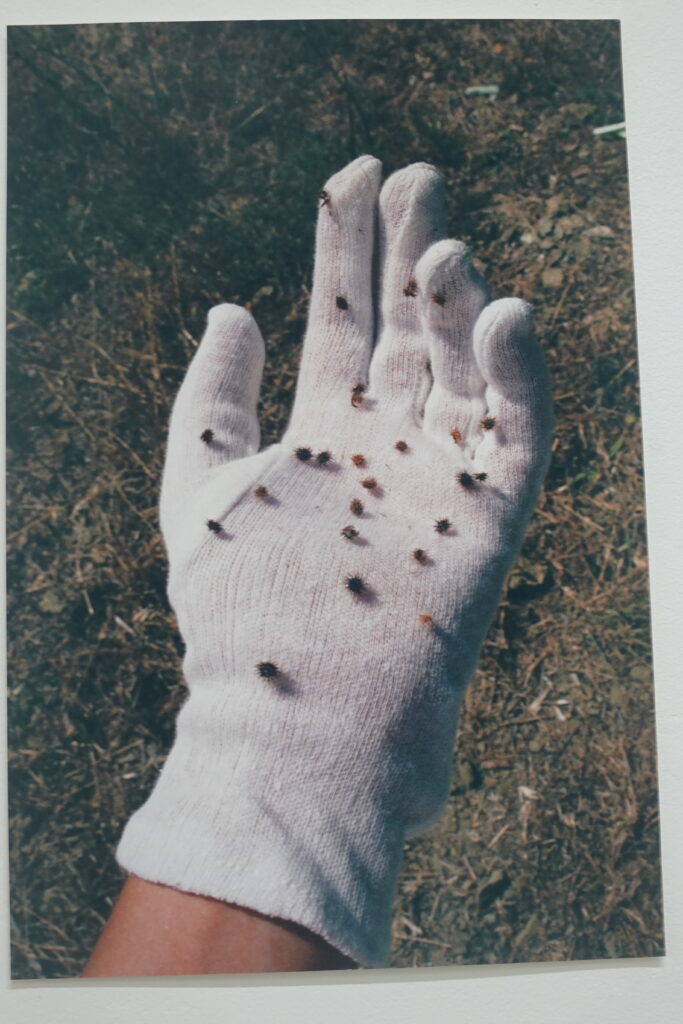

Feræ, 2021.

Impressions sur papier Fine Art Rag Baryta, encadrement Wengé Foncé, 7 x (40 x 60 cm)

Ces sept images sont issues du projet Feræ qui a été réalisé dans des centres de soins pour la faune sauvage entre 2020 et 2022. Cet ensemble d’images vient rappeler la place essentielle de l’eau dans ces lieux. Elle est ce qui lave quotidiennement les abris des animaux sauvages accueillis, ce qui les réhydrate, parfois même ce qui contribue à soigner leurs plaies. Elle imbibe les linges qui nettoient quotidiennement les surfaces, remplit les

Ces sept images sont issues du projet Feræ qui a été réalisé dans des centres de soins pour la faune sauvage entre 2020 et 2022. Cet ensemble d’images vient rappeler la place essentielle de l’eau dans ces lieux. Elle est ce qui lave quotidiennement les abris des animaux sauvages accueillis, ce qui les réhydrate, parfois même ce qui contribue à soigner leurs plaies. Elle imbibe les linges qui nettoient quotidiennement les surfaces, remplit les

bassins aménagés pour certaines espèces. L’eau forme les milieux aquatiques dont dépendent à divers degrés les espèces animales sauvages pour vivre et se nourrir. L’eau se rappelle aussi à nous à travers les particularités

morphologiques de certains animaux qui s’y sont adaptés et qui arrivent dans ces centres. Ces images aux couleurs sourdes usent d’un jeu de révélations et de dissimulations. Au plus près des textures, l’artiste s’approche des corps blessés pris en soins auprès desquels s’ouvre l’espace d’un face-à-face avec l’altérité animale, où se joue comme une tentative de réparer nos liens avec le vivant.

Bio

Née en 1990 à Argenteuil (France) | Vit et travaille à Paris (France)

Le travail photographique d’Aurélie Scouarnec explore, à travers le déploiement de mondes sensoriels, les relations au bord de l’invisible, entre profane et sacré, humain et non-humain. Elle a été lauréate du Soutien à la Photographie Documentaire Contemporaine du CNAP en 2022, de la Bourse du Talent en 2021. Son travail a fait l’objet d’une exposition personnelle à la Galerie du Haut Pavé à Paris en 2023, a été présenté à la BnF, au Pavillon de l’Arsenal, ainsi que dans différents lieux en France et à l’étranger ces dernières années.

Elle a publié son premier livre, Feræ, en 2023. Lauréate 2025 du Prix des Amis du Musée Albert-Kahn avec sa série Gwiskañ- Revêtir.

Site de l’artiste : aureliescouarnec.com

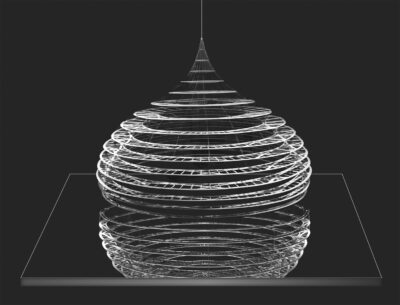

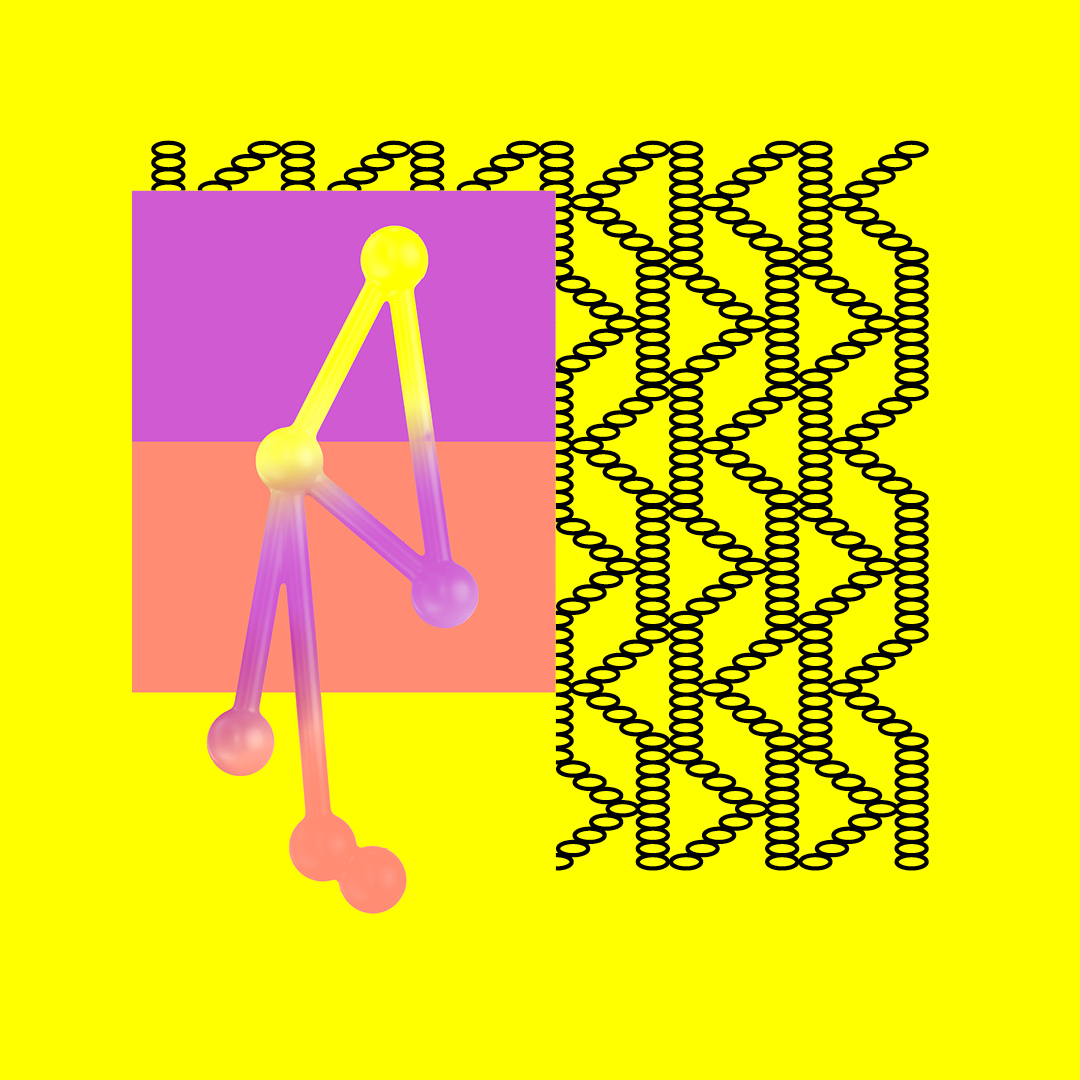

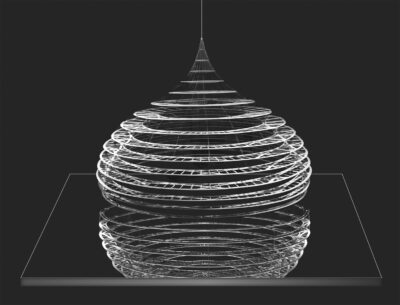

Suhail Shaikh

La délicate légèreté de l’être, 2017.

Papier, eau, 300 x 300 cm.

La délicate légèreté de l’être est une oeuvre méditative utilisant l’interaction visuelle entre le papier et l’eau, réunie dans un sentiment d’équilibre et de complétude. Malgré leur antagonisme naturel, le papier et l’eau, se

La délicate légèreté de l’être est une oeuvre méditative utilisant l’interaction visuelle entre le papier et l’eau, réunie dans un sentiment d’équilibre et de complétude. Malgré leur antagonisme naturel, le papier et l’eau, se

rejoignent ici dans une union visuelle, mettant en avant leur dualité constructrice et destructrice. Un hémisphère géant, constitué de papier et formé de plusieurs anneaux concentriques représentant les ondulations de l’eau

et la spiritualité, occupe une place centrale. Réel et illusion se réunissent pour former visuellement une forme sphérique d’une goutte d’eau. Suspendue à un fil en équilibre délicat, cette goutte tremblante, prête à tomber symbolise ce qui nous constitue et ce que nous sommes… L’artiste met en valeur l’interaction du papier avec l’élément de l’eau, invitant ainsi à explorer les différentes facettes de l’eau dans ce dialogue mutuel entre les deux éléments. Tout cela, vise à éveiller la sensibilité du visiteur et à enrichir notre perception du monde qui nous entoure.

Bio

Né en 1969 à Bombay (Inde) | Vit et travaille à Lamastre (France)

L’artiste papetier et designer industriel Suhail Shaikh transforme la simple feuille de papier en oeuvres d’art multidimensionnelles. Son travail reflète les idées, les pensées et les réactions qui découlent de sa perception

du monde en évolution qui l’entoure. Il a exposé plusieurs fois à l’international comme en Belgique, Italie, Suisse, Israël et au Royaume-Uni. En 2023, il présente son exposition, Papermywishes au Musée Atkinson à Southport, (Angleterre). Ses oeuvres font également partie de plusieurs collections privées dans des musées et dans l’espace public.

Site de l’artiste : papermywishes.blogspot.com

Programme culturel

Horaires

Horaires de l’exposition d’hiver de 13h à 17h

info@fondationfrancoisschneider.org

+33 (0)3.89.82.10.10

Salon ST’ART

· Du vendredi 14 novembre au dimanche 16 novembre 2025

au Parc des expositions de Strasbourg

Tous les

mois

Le coin des enfants

Visites guidées de l’exposition à 14h

· 7 décembre

· 11 janvier

· 1er février

· 1er mars

Sur achat d’un billet d’entrée.

Visites guidées privées

Groupes à partir de 10 personnes

Tarif : 70€ + 4€ (billet d’entrée par personne)

Sur demande : info@fondationfrancoisschneider.org

Partager la publication "Talents Contemporains 13e Edition Métamorphose"

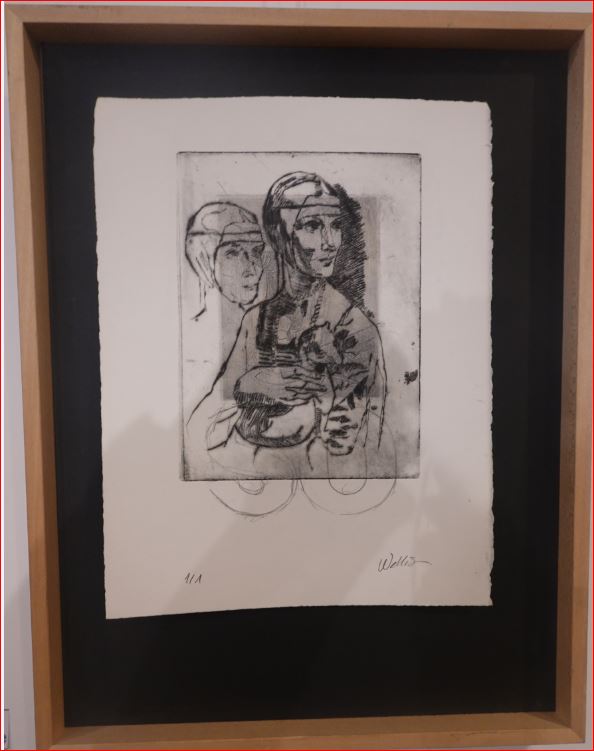

À l’occasion du 400e anniversaire de la naissance de Louis Couperin,

À l’occasion du 400e anniversaire de la naissance de Louis Couperin,

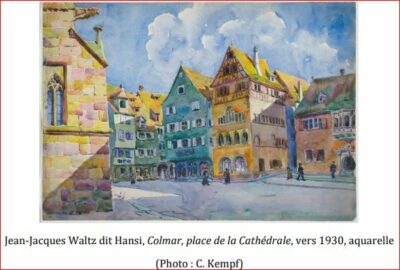

La politique d’acquisitions suit un fil conducteur pour

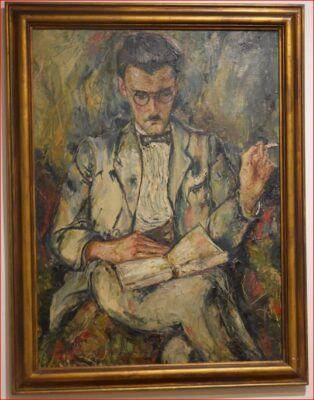

La politique d’acquisitions suit un fil conducteur pour Jeune femme en costume de Capri 1975, huile sur toile

Jeune femme en costume de Capri 1975, huile sur toile

Robert Breitwieser 1931

Robert Breitwieser 1931 frappent par leur aspect hyperréaliste. Paul Hertzog, qui apparaît sur son autoportrait dans la fleur de l’âge, est ici entouré de ses proches. Le Franc-comtois Maurice Ehlinger gardera son style académique au-delà de la Seconde Guerre mondiale.

frappent par leur aspect hyperréaliste. Paul Hertzog, qui apparaît sur son autoportrait dans la fleur de l’âge, est ici entouré de ses proches. Le Franc-comtois Maurice Ehlinger gardera son style académique au-delà de la Seconde Guerre mondiale. Maurice Ehlinger, la Belle Colmarienne

Maurice Ehlinger, la Belle Colmarienne Jean Jacques Henner

Jean Jacques Henner Émile Zipelius

Émile Zipelius Charles Walch

Charles Walch

Plus récemment ont été acquises les compositions mythologiques de Corinne

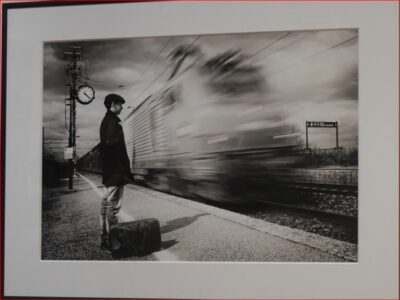

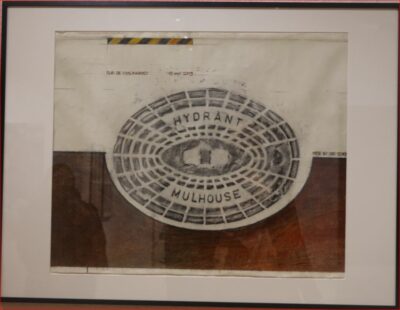

Plus récemment ont été acquises les compositions mythologiques de Corinne Les expositions de la Biennale de la Photographie de Mulhouse au musée depuis 2012 ont enrichi les collections d’œuvres de photographes nationaux ou internationaux : les paysages

Les expositions de la Biennale de la Photographie de Mulhouse au musée depuis 2012 ont enrichi les collections d’œuvres de photographes nationaux ou internationaux : les paysages ou le collage (

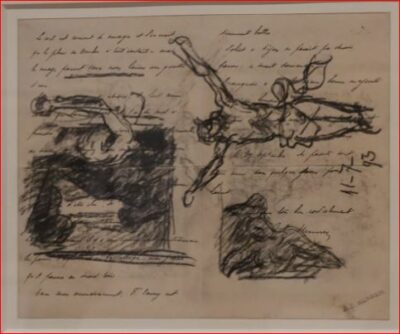

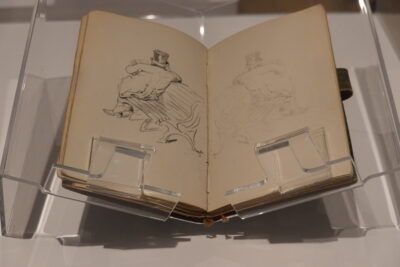

ou le collage ( Enfin, le 9e art est également mis à l’honneur, avec le dessin préparatoire de Jacques de Loustal pour l’affiche de son exposition monographique (en 2012) ou encore le dessin original de JeanPierre Bres qui avait illustré l’affiche de l’exposition 14 en BD dans le cadre du centenaire de la Grande Guerre.

Enfin, le 9e art est également mis à l’honneur, avec le dessin préparatoire de Jacques de Loustal pour l’affiche de son exposition monographique (en 2012) ou encore le dessin original de JeanPierre Bres qui avait illustré l’affiche de l’exposition 14 en BD dans le cadre du centenaire de la Grande Guerre.

Si vous souhaitez plus de renseignements sur les oeuvres

Si vous souhaitez plus de renseignements sur les oeuvres

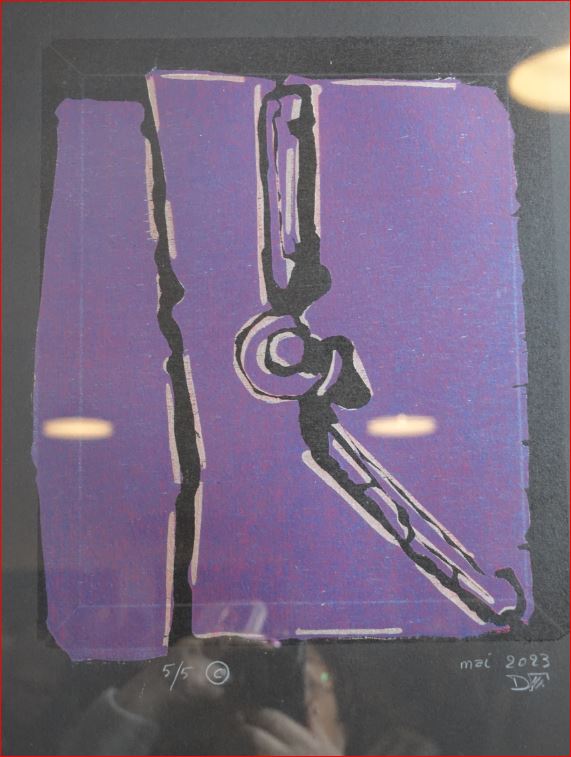

Daniel Tiziani

Daniel Tiziani

Jachère 2023

Jachère 2023

Swimming Lesson est une vidéo qui présente le décor utilisé pour filmer ce faux documentaire vidéo/film, dans lequel des filles bédouines apprenent à nager dans une «piscine» sans eau. Le travail vise à susciter des réflexions sur le

Swimming Lesson est une vidéo qui présente le décor utilisé pour filmer ce faux documentaire vidéo/film, dans lequel des filles bédouines apprenent à nager dans une «piscine» sans eau. Le travail vise à susciter des réflexions sur le

Lilith est une installation sculpturale et sonore sous la forme d’un corps paysage- fontaine autogénérée où circule un liquide blanc, tel le lait ou les liquides corporels. Elle croise l’artifice, l’anatomie et le sensuel pour devenir

Lilith est une installation sculpturale et sonore sous la forme d’un corps paysage- fontaine autogénérée où circule un liquide blanc, tel le lait ou les liquides corporels. Elle croise l’artifice, l’anatomie et le sensuel pour devenir Ces sept images sont issues du projet Feræ qui a été réalisé dans des centres de soins pour la faune sauvage entre 2020 et 2022. Cet ensemble d’images vient rappeler la place essentielle de l’eau dans ces lieux. Elle est ce qui lave quotidiennement les abris des animaux sauvages accueillis, ce qui les réhydrate, parfois même ce qui contribue à soigner leurs plaies. Elle imbibe les linges qui nettoient quotidiennement les surfaces, remplit les

Ces sept images sont issues du projet Feræ qui a été réalisé dans des centres de soins pour la faune sauvage entre 2020 et 2022. Cet ensemble d’images vient rappeler la place essentielle de l’eau dans ces lieux. Elle est ce qui lave quotidiennement les abris des animaux sauvages accueillis, ce qui les réhydrate, parfois même ce qui contribue à soigner leurs plaies. Elle imbibe les linges qui nettoient quotidiennement les surfaces, remplit les La délicate légèreté de l’être est une oeuvre méditative utilisant l’interaction visuelle entre le papier et l’eau, réunie dans un sentiment d’équilibre et de complétude. Malgré leur antagonisme naturel, le papier et l’eau, se

La délicate légèreté de l’être est une oeuvre méditative utilisant l’interaction visuelle entre le papier et l’eau, réunie dans un sentiment d’équilibre et de complétude. Malgré leur antagonisme naturel, le papier et l’eau, se