« Au temps de mon père, on vivait avec son drame quotidien, qui était la peinture. »

— Marguerite Duthuit-Matisse, 1970

Au Musée d’Art Moderne de Paris du 4 avril au 24 août 2025

Commissaires

Isabelle Monod-Fontaine, conservatrice générale du patrimoine honoraire

Hélène de Talhouët, docteure en histoire de l’art contemporain, enseignante-chercheuse

Charlotte Barat-Mabille, commissaire d’exposition au Musée d’Art Moderne de Paris

Le Musée d’Art Moderne de Paris présente une exposition inédite d’Henri Matisse (1869-1954), l’un des plus grands artistes du XXème siècle. Rassemblant plus de 110 œuvres (peintures, dessins, gravures, sculptures, céramique), elle propose de montrer le regard d’artiste et de père que Matisse porte sur sa fille aînée, Marguerite Duthuit-Matisse (1894-1982), figure essentielle mais discrète de son cercle familial.

L’exposition présente de nombreux dessins rarement sinon jamais montrés au

public, ainsi que d’importants tableaux venus de collections américaines, suisses et japonaises exposés en France pour la première fois.

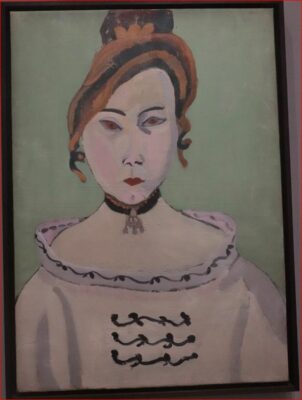

Marguerite Matisse, 1915/1916 autoportrait Collection particulière

Marguerite Matisse, 1915/1916 autoportrait Collection particulière

Des photographies, documents d’archives et œuvres peintes par Marguerite elle-même complètent l’évocation de cette personnalité méconnue du grand public.

Depuis les premières images de l’enfance jusqu’à la fin de la Seconde Guerre

mondiale, Marguerite demeure le modèle de Matisse le plus constant – le seul à

avoir habité son œuvre au cours de plusieurs décennies. Porteurs d’une franchise et d’une intensité remarquables, ses portraits trahissent une émotion rare, à la hauteur de l’affection profonde que Matisse portait à sa fille. L’artiste semblait voir en elle une sorte de miroir de lui-même, comme si, en la dépeignant, il accédait enfin à l’« identification presque complète du peintre et de son modèle » à laquelle il aspirait.

Organisée de manière chronologique, l’exposition témoigne de la force du lien qui unissait l’artiste et sa fille, et permet d’appréhender l’immense confiance et le respect qu’ils se vouaient mutuellement. Elle est aussi l’occasion de découvrir le destin fascinant d’une femme hors du commun, qui joua un rôle de premier plan dans la carrière de son père.

« Cette petite fille-là… », 1894-1905

Fille d’Henri Matisse et de Caroline Joblaud, Marguerite voit le jour en 1894. Non marié, le couple s’était rencontré à Paris, Matisse ayant quitté son Nord natal pour venir étudier la peinture dans la capitale. Il n’a alors que vingt-quatre ans.

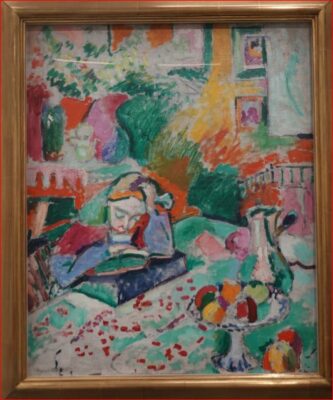

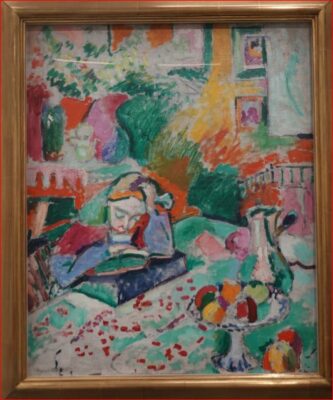

Henri Matisse

Henri Matisse

Intérieur à la fillette (La Lecture)

Paris, quai Saint-Michel, automne-hiver 1905-1906

Huile sur toile

72,7 x 59,7 cm

New York, The Museum of Modern Art

Don de Monsieur et Madame David Rockefeller, 1991

Crédit : Digital image, The Museum of Modern Art, New York /

Scala, Florence

En 1897, le couple se sépare et Matisse reconnaît officiellement Marguerite, qui portera désormais son nom. L’année suivante, le peintre épouse Amélie Parayre, qui propose d’élever Marguerite comme sa propre enfant. Surnommée

affectueusement « Margot », la petite fille nourrit un profond attachement pour sa mère adoptive et grandit aux côtés de ses frères Jean et Pierre.

« Nous sommes comme les cinq doigts de la main », écrira-t-elle plus tard à propos de ce noyau familial très soudé.

Son enfance est marquée par la maladie : à l’âge de sept ans, suite à une diphtérie, elle subit une première trachéotomie, dont elle dissimulera longtemps la cicatrice sous des cols montants ou un ruban noir, attribut distinctif de ses portraits. Privée d’une scolarité normale en raison de sa santé fragile, elle devient une authentique « gosse d’atelier », témoin attentif du travail de Matisse. Les audaces chromatiques des tableaux de son père sont pour elle toutes naturelles : elle baigne quotidiennement dans cette intensité des couleurs qui fait scandale au Salon d’Automne de 1905, et qui prend le nom de

« fauvisme ».

Collioure, 1906-1907

À l’été 1906, Matisse, Amélie et leurs trois enfants s’installent à Collioure, modeste village de pêcheurs situé au bord de la Méditerranée. Le peintre réalise alors une première grande série d’œuvres d’après Marguerite. Âgée de douze

ans, la petite fille s’affirme comme modèle privilégié de son père, apparaissant sur tous types de supports. Ses longs cheveux ornés d’un ruban rouge se déclinent ainsi dans plusieurs tableaux et dessins, mais aussi en gravure,

sculpture et céramique.

Au sein de cet ensemble foisonnant, une œuvre se dégage et deviendra l’une des plus emblématiques de Matisse. Il s’agit de Marguerite lisant, que le peintre choisit d’exposer au Salon d’Automne dès le mois d’octobre 1906. La petite

Au sein de cet ensemble foisonnant, une œuvre se dégage et deviendra l’une des plus emblématiques de Matisse. Il s’agit de Marguerite lisant, que le peintre choisit d’exposer au Salon d’Automne dès le mois d’octobre 1906. La petite

fille apparaît absorbée dans sa lecture, la tête appuyée sur le poing. Sa pose rappelle celle du tableau fauve réalisé quelques mois plus tôt à Paris, mais la facture de l’artiste a déjà évolué. La touche vive et fragmentée a laissé place à

une approche plus calme, assagie. Une nouvelle force méditative se dégage de la toile, dont le cadrage serré accentue le sentiment d’intimité.

Henri Matisse

Marguerite lisant

Collioure, été 1906

Huile sur toile

64,5 x 80,3 cm

Musée de Grenoble

Legs Agutte-Sembat, 1923

Crédit : Ville de Grenoble / Musée de Grenoble-J.L. Lacroix

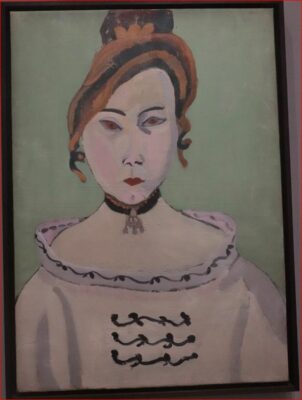

Marguerite, modèle d’avant-garde

Marguerite offre à son père un visage changeant, parfois rebelle. Très vite, la sage écolière aux yeux baissés se mue en fière adolescente au regard intense. Ces deux portraits marquent le passage de la petite à la jeune fille : les

cheveux de Marguerite y sont désormais attachés, tandis que sa posture annonce une personnalité à la fois volontaire et retenue.

Une nouvelle approche se fait jour chez Matisse, marquée par une simplification des formes et des rapports de couleurs.

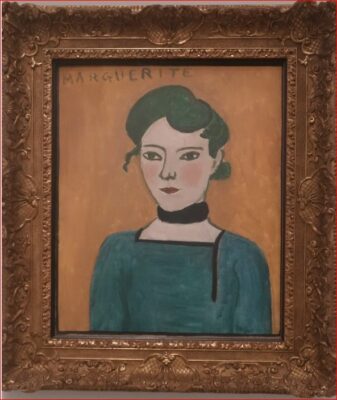

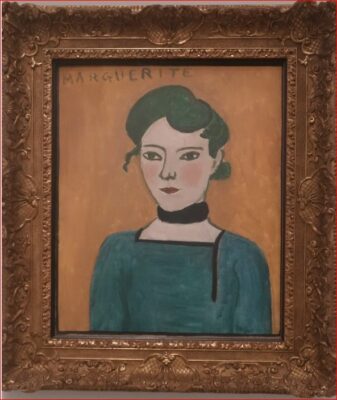

Henri Matisse

Marguerite

Collioure, hiver 1906-1907 ou printemps 1907

Huile sur toile

65,1 x 54 cm

Musée national Picasso-Paris

Donation Picasso, 1978

Collection personnelle Pablo Picasso

Crédit : Grand palais RMN (musée national PicassoParis) / René-Gabriel Ojeda

Dans son portrait surtitré

« Marguerite », la fille du peintre se détache sur un fond uni et abstrait, telle une

icône. Ses pommettes rosies se retrouvent dans le magistral portrait de 1910 où elle pose avec un chat noir : la jeune fille plante son regard dans celui de son père, tandis que de vives teintes printanières rehaussent son visage éclatant.

Loin de se laisser passivement peindre ou dessiner, Marguerite tend à Matisse une sorte de miroir. L’artiste s’y reconnaît, tout comme il s’y heurte à une altérité irréductible et fascinante, scrutant le visage de sa fille avec la même

exigence inquiète qu’il s’applique à lui-même.

Portraits de guerre, 1914-1916

À la fin de l’année 1912, Marguerite part pour la Corse avec son frère Pierre ; elle espère reprendre ses études auprès de sa tante Berthe Parayre, qui dirige l’école normale d’institutrices à Ajaccio. L’expérience s’avérera difficile : en avril

1914, Marguerite renonce à son ambition de passer le brevet et retourne vivre avec ses parents. Ces derniers résident alors entre l’atelier du quai Saint-Michel, à Paris, et la vaste maison bourgeoise qu’ils ont achetée à Issy-les Moulineaux.

Henri Matisse

Tête blanche et rose

Paris, quai Saint-Michel, été 1914 – début 1915

Huile sur toile

75 x 47 cm

Paris, Centre Pompidou

Musée national d’art moderne / Centre de création industrielle

Achat en 1976

Crédit : Centre Pompidou, MNAM-CCI, Dist. GrandPalaisRmn /

Philippe Migeat

De nouveau présente quotidiennement auprès de son père, Marguerite pose pour une série de portraits qui culmine dans un tableau très géométrisé, dur et déroutant : Tête blanche et rose. En ces années sombres, marquées par le

début de la Première Guerre mondiale, Matisse développe une nouvelle manière de peindre, radicale et sans concession. Marguerite le soutient dans cette aventure, prêtant son visage à de multiples expérimentations en

peinture, dessin, gravure et sculpture.

Mademoiselle Matisse,

entre Nice et Paris, 1918-1919

Début 1918, Matisse prolonge un séjour à Nice, trouvant un nouveau départ dans la lumière de la Méditerranée. Il vit alors dans une chambre d’hôtel, puis dans un petit appartement face à la mer. Marguerite lui rend visite quelques

jours en février puis en avril. Elle pose là, sur le balcon, emmitouflée dans un spectaculaire manteau à carreaux noirs et blancs signé Paul Poiret. Les minces barreaux de la balustrade laissent apparaître un paysage réduit à l’essentiel,

tandis que l’air et la lumière de la mer circulent librement autour d’elle.

De retour à Paris à l’automne, Matisse entreprend une autre série de portraits de sa fille, cette fois assise en intérieur devant un fond neutre. Une tonalité plus mélancolique imprègne ces tableaux aux couleurs sombres. Seule fantaisie,

Marguerite arbore chaque fois un chapeau différent, qui témoigne de son intérêt pour la mode – elle tentera d’y faire carrière – comme de celui de son père pour le rendu des matières et des motifs décoratifs.

À l’été 1919, Marguerite pose pour une toile monumentale dans le jardin d’Issy-les-Moulineaux. Une page s’apprête à se tourner, alors qu’elle se voit, pour la première fois, doublée d’un autre modèle féminin.

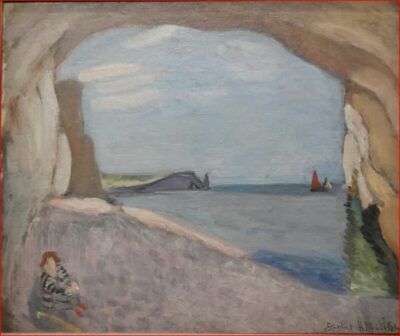

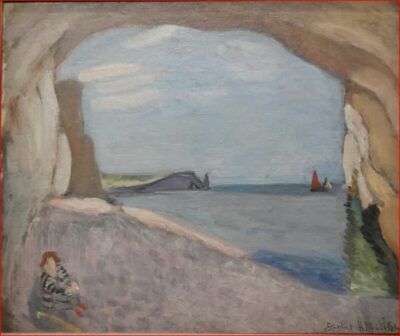

Étretat, 1920

Au printemps 1920, Marguerite subit une ultime opération chirurgicale, qui la délivre enfin de son ruban noir. Son père l’emmène alors à Étretat, en Normandie, avec un double objectif. Pour elle, l’aider à reprendre des forces dans le climat tonique et iodé des bords de la Manche. Pour lui, travailler des motifs nouveaux, sous les cieux changeants déjà peints par Gustave Courbet et Claude Monet, entre autres.

Assise sur la plage, Marguerite apparaît comme une minuscule silhouette emmitouflée dans son manteau à carreaux noirs et blancs, protégée par une immense arcade rocheuse. Son visage s’affiche quant à lui dans des œuvres

Assise sur la plage, Marguerite apparaît comme une minuscule silhouette emmitouflée dans son manteau à carreaux noirs et blancs, protégée par une immense arcade rocheuse. Son visage s’affiche quant à lui dans des œuvres

réalisées en intérieur, devant le papier peint à motifs de sa chambre d’hôtel. Encore convalescente, Marguerite semble souvent épuisée, les cheveux dénoués comme lorsqu’elle était enfant. Un tableau la représente endormie, les

yeux clos et la gorge enfin libérée – une image délicate et précieuse qui témoigne d’une tendresse rarement exprimée par Matisse en peinture, et réservée à sa fille. Souvenirs de ce séjour normand passé en tête-à-tête, ces œuvres marquent également le retour à la vie de la jeune femme.

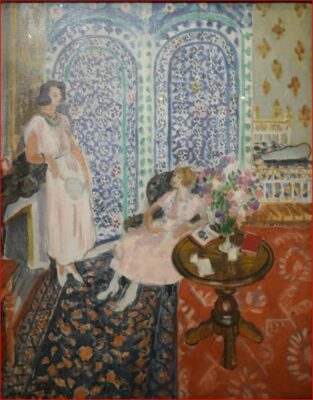

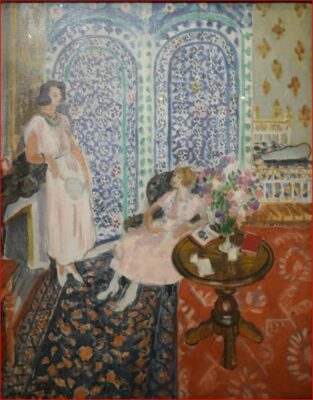

Avec Henriette Darricarrère,

Nice, 1921-1922

À l’automne 1920, Matisse s’installe à Nice, où il passera désormais la majeure partie de l’année. En janvier 1921, Marguerite le rejoint pour quelques mois à l’hôtel de la Méditerranée. Elle le retrouve à nouveau en septembre, cette

fois dans l’appartement loué par le peintre place Charles-Félix.

Quelque chose a basculé : dans les tableaux de son père, Marguerite ne figure plus seule mais accompagnée d’Henriette Darricarrère, une jeune modèle professionnelle. Ces toiles ne sont plus à proprement parler des

portraits : vu de plus loin, son visage y est à peine précisé, parfois même détourné. La jeune femme se trouve ramenée à un simple rôle de figurante. Débarrassée de son ruban, elle se reconnaît principalement à sa chevelure,

plus claire que celle d’Henriette. Complices, les deux jeunes femmes apparaissent souvent déguisées, dans des décors riches en étoffes et en couleurs.

En 1923, Marguerite épouse l’écrivain et critique d’art Georges Duthuit. Elle disparaît des tableaux de son père et devient son agente à Paris, jouant un rôle primordial dans sa carrière. Confidente et critique exigeante de son travail,

elle n’hésite pas à le bousculer :

« Il me semble que papa a usé la lumière de Nice, écrit-elle. Je ne veux pas dire que je n’aime pas ces toiles – non – mais je crois qu’une certaine sorte d’émotion profonde se réalise plus facilement si on n’est pas noyé de lumière. »

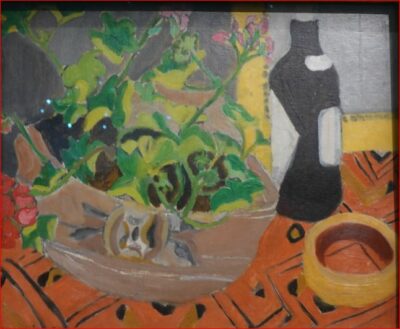

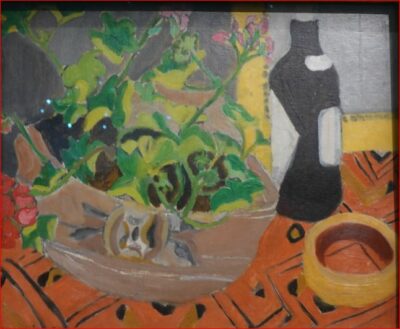

Marguerite au travail

Ancienne « gosse d’atelier », Marguerite, devenue adulte, s’essaie elle-même à la peinture. Celle qui a grandi dans la peinture de Matisse peint alors des natures mortes, des paysages ou encore des autoportraits saisissants d’intensité.

À plusieurs reprises, elle expose ses tableaux aux côtés de ceux de son père et autres contemporains. En 1926, tandis qu’elle participe à une

À plusieurs reprises, elle expose ses tableaux aux côtés de ceux de son père et autres contemporains. En 1926, tandis qu’elle participe à une

« Exposition d’un groupe de femmes peintres françaises », un critique salue son œuvre

« aux directives fortes et personnelles qui lui permettent de supporter avec succès le plus lourd des héritages ».

Mais Marguerite paraît manquer de confiance. Renonçant à la peinture, elle se passionne pour la couture, ambitionnant de travailler dans la mode. En 1935, elle présente une collection d’une vingtaine de modèles en

Angleterre. Si les premiers retours sont encourageants, ses efforts en ce domaine resteront sans suite.

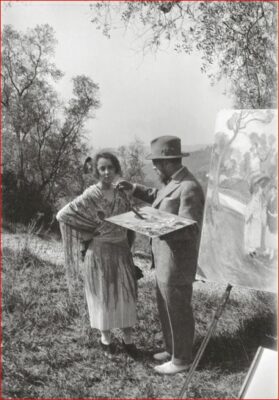

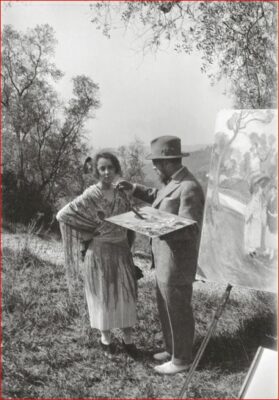

Henriette Darricarrère

Séance de pose à Nice pour le tableau Conversation

sous les oliviers (Marguerite et Henri Matisse)

1921

Photographie

Archives Henri Matisse

Crédit : Archives Henri Matisse

La gestion des affaires paternelles l’accapare. Redoutablement précise et exigeante, elle supervise le tirage des gravures et ouvrages illustrés de Matisse, et devient « l’œil de son père », ayant seule sa confiance. Elle accroche des

expositions Matisse à Berlin comme à Londres et, plus tard, aura la charge du catalogue raisonné de son œuvre, tâche laissée inachevée.

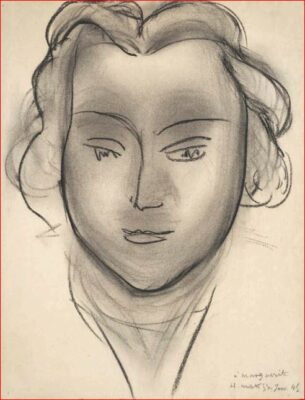

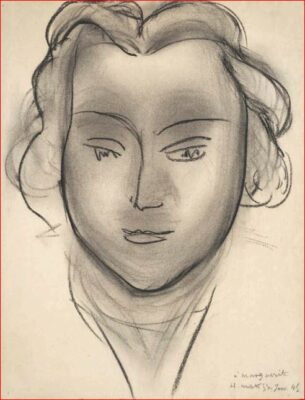

Le Visage du retour, 1945

Après une interruption de vingt ans, Matisse dessine à nouveau le visage de sa fille, en 1945, quelques mois avant que ne s’achève la Seconde Guerre mondiale. Les circonstances sont dramatiques : âgée de cinquante ans, Marguerite

vient de survivre à de terribles épreuves et d’échapper de justesse à la déportation en tant que prisonnière politique.

Engagée dans la Résistance au péril de sa vie, elle est devenue agent de liaison pour les Francs-tireurs et partisans (FTP) en janvier 1944, estimant qu’

« on ne peut ni ne doit se désintéresser de l’époque dans laquelle on vit – de ceux qui souffrent, qui meurent ».

Dénoncée, elle est arrêtée et torturée par la Gestapo, avant d’être incarcérée à Rennes, puis déportée en direction de l’Allemagne à la veille de la libération de la ville par les Alliés. Par miracle, elle est libérée à Belfort, avant le passage de la frontière, le 26 août.

Replié à Vence et gravement affaibli, Matisse ignorait tout des activités clandestines de sa fille. Après des mois de silence, père et fille se retrouvent finalement en janvier 1945. Bouleversé par son récit, Matisse dessine deux portraits de sa fille. Avec les lithographies réalisées quelques mois plus tard, c’est la toute dernière fois que Marguerite apparaît dans l’œuvre de son père.

Informations pratiques

MUSÉE D’ART MODERNE DE PARIS

11, avenue du Président Wilson, 75116 Paris

Tél. 01 53 67 40 00

www.mam.paris.fr

Transports

Métro : Alma-Marceau ou Iéna (ligne 9)

Bus : 32/42/63/72/80/92

Station Vélib’ : 4 rue de Longchamp ; 4 avenue Marceau ; place de la reine Astrid ; 45 avenue Marceau

ou 3 avenue Bosquet

Vélo : Emplacements pour le stationnement des vélos disponibles devant l’entrée du musée.

RER C : Pont de l’Alma (ligne C)

Horaires d’ouverture

Mardi au dimanche de 10h à 18h

(fermeture des caisses à 17h15)

Fermeture le lundi et certains jours fériés

Ouverture prolongée : les jeudis jusqu’à 21h30 et les samedis jusqu’à 20h

Henri Matisse, Marguerite et Antoinette Arnoud la chienne Lili

Henri Matisse, Marguerite et Antoinette Arnoud la chienne Lili

Partager la publication "Matisse et Marguerite, le regard d’un père"

Marguerite Matisse, 1915/1916 autoportrait Collection particulière

Marguerite Matisse, 1915/1916 autoportrait Collection particulière Henri Matisse

Henri Matisse Au sein de cet ensemble foisonnant, une œuvre se dégage et deviendra l’une des plus emblématiques de Matisse. Il s’agit de Marguerite lisant, que le peintre choisit d’exposer au Salon d’Automne dès le mois d’octobre 1906. La petite

Au sein de cet ensemble foisonnant, une œuvre se dégage et deviendra l’une des plus emblématiques de Matisse. Il s’agit de Marguerite lisant, que le peintre choisit d’exposer au Salon d’Automne dès le mois d’octobre 1906. La petite

Assise sur la plage, Marguerite apparaît comme une minuscule silhouette emmitouflée dans son manteau à carreaux noirs et blancs, protégée par une immense arcade rocheuse. Son visage s’affiche quant à lui dans des œuvres

Assise sur la plage, Marguerite apparaît comme une minuscule silhouette emmitouflée dans son manteau à carreaux noirs et blancs, protégée par une immense arcade rocheuse. Son visage s’affiche quant à lui dans des œuvres

À plusieurs reprises, elle expose ses tableaux aux côtés de ceux de son père et autres contemporains. En 1926, tandis qu’elle participe à une

À plusieurs reprises, elle expose ses tableaux aux côtés de ceux de son père et autres contemporains. En 1926, tandis qu’elle participe à une

Henri Matisse, Marguerite et Antoinette Arnoud la chienne Lili

Henri Matisse, Marguerite et Antoinette Arnoud la chienne Lili

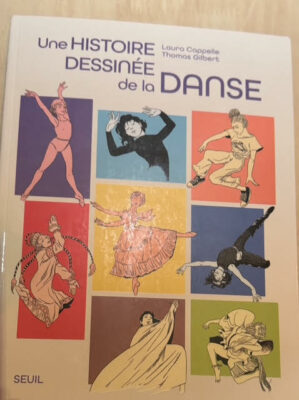

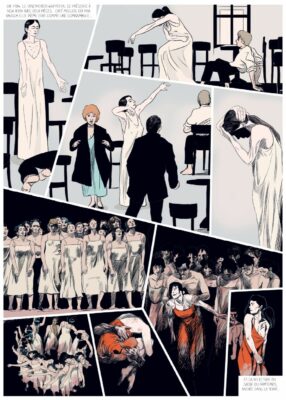

Entre désir de raffinement du geste et soif de nouveauté et d’expression de soi, leurs visions de la danse croisent le développement des techniques

Entre désir de raffinement du geste et soif de nouveauté et d’expression de soi, leurs visions de la danse croisent le développement des techniques

Sous l’impulsion de Bruno Bouché, les missions du CCN se développent. La création par Pasquale Nocera d’une commission «Accueil Studio » permet de coopter différentes structures du Grand Est pour soutenir les productions des compagnies indépendantes via des résidences partagées. L’invitation de la Compagnie Retouramont, pionnière de la danse verticale, en tant qu’« Artiste Associé », poursuit la réflexion de la place d’un Ballet dans la cité et développe sa présence dans l’espace public, au plus près des citoyens.

Sous l’impulsion de Bruno Bouché, les missions du CCN se développent. La création par Pasquale Nocera d’une commission «Accueil Studio » permet de coopter différentes structures du Grand Est pour soutenir les productions des compagnies indépendantes via des résidences partagées. L’invitation de la Compagnie Retouramont, pionnière de la danse verticale, en tant qu’« Artiste Associé », poursuit la réflexion de la place d’un Ballet dans la cité et développe sa présence dans l’espace public, au plus près des citoyens.