A la Fondation Beyeler, jusqu’au 1er janvier 2017

L’exposition de l’artiste américaine Roni Horn

(née à New York en 1955) réunit séries et ensembles de

pièces exceptionnelles, riches d’une grande diversité visuelle

et matérielle, couvrant les 20 dernières années.

Installations photographiques, travaux sur papier et

sculptures en verre se partagent l’espace

de six salles d’exposition dont l’ensemble peut être

appréhendé comme une unique installation.

L’exposition « Roni Horn » a été conçue en étroite

collaboration avec l’artiste et tout spécialement pour les

locaux du musée. Près de la moitié des travaux exposés

sont de nouvelles oeuvres qui sont présentées ici pour

la première fois.

Le concept d’identité et de variabilité se trouve

au centre de l’oeuvre de Roni Horn. Son travail montre

que la nature des choses ne coïncide pas obligatoirement

avec leur apparence visuelle. À travers son

travail, l’artiste s’attache à explorer subtilement

les attributions, et à mettre en évidence la mutabilité

et la diversité. Ce n’est pas un hasard si Roni Horn utilise

le verre, ou si ses motifs de prédilection sont

le climat et l’eau, dont les formes et l’état naturel

sont soumis à des changements constants.

Ses travaux sont le reflet palpable de ses réflexions en tant

qu’expériences intimes. En outre, la manipulation ludique

du langage et du texte ajoute à la compréhension

des pièces présentées.

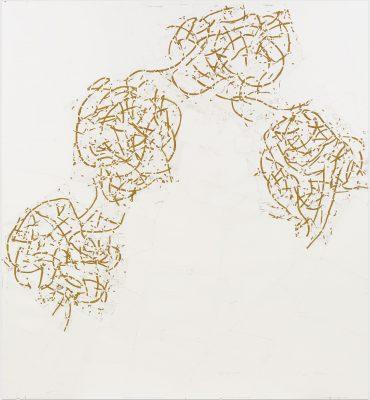

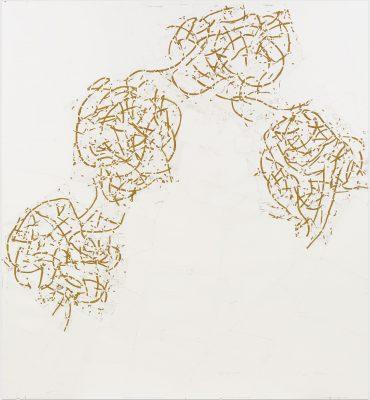

Depuis le début des années 80, Roni Horn pratique

le dessin, et plus particulièrement la technique de

pigmentation qu’elle n’a de cesse de développer.

Dix de ses plus beaux dessins au pigment de la

dernière décennie réunis pour cette exposition proviennent

de collections suisses, mexicaines, norvégiennes et

nord-américaines.

Pour ces travaux sur papier

de grand format (environ 2 X 3 m chacun), Roni Horn prépare

plusieurs dessins abstraits similaires, les découpe très

proprement à la lame, puis les recompose dans un nouveau tableau.

Les structures linéaires d’une finesse extrême

confèrent à ces oeuvres un pouvoir attractif insolite.

Leurs surfaces à l’apparence poreuse, l’intensité

lumineuse des pigments minéraux ainsi que la délicatesse

des annotations au crayon ajoutées a posteriori renforcent

cette impression.

Roni Horn

Or 7, 2013-15

Pigment en poudre, graphite, fusain, crayon de couleur et vernis sur papier, 278,1 x 257,8 cm

Glenstone Museum, Potomac, Maryland

© Roni Horn

Photo: Tom Powel Imaging

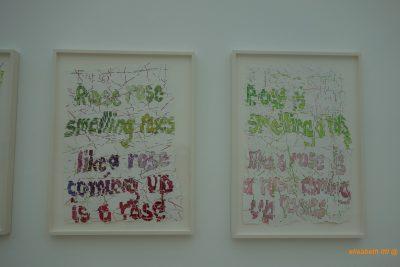

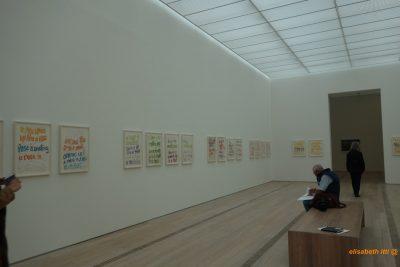

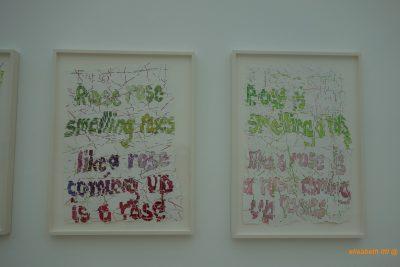

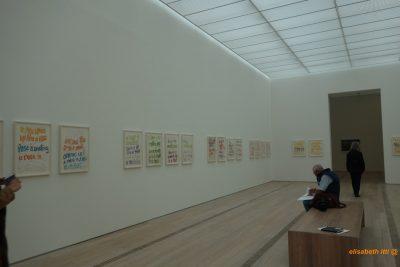

Dans ses nouveaux travaux sur papier de la série

d’oeuvres Th Rose Prblm, 2015/16, illustrant la

confrontation créative entre langue et littérature,

Roni Horn utilise une autre technique de dessin

spécifique. Le processus de découpe et de collage est,

en revanche, identique. Il s’agit d’aquarelles

originales sur lesquelles on peut lire des locutions

nord-américaines où le mot «rose» apparaît. Pour

réaliser Th Rose Prblm, Roni Horn découpe ces aquarelles

manuscrites et les assemble pour former 48

nouvelles créations lexicales colorées et souvent surprenantes.

Un jardin de roses emplit la salle entière et fleurit devant les visiteurs.

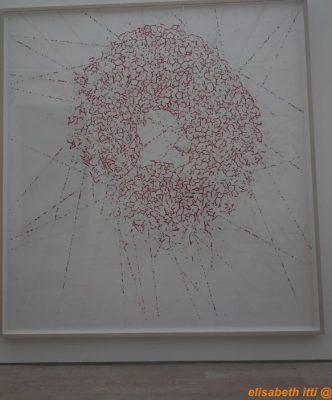

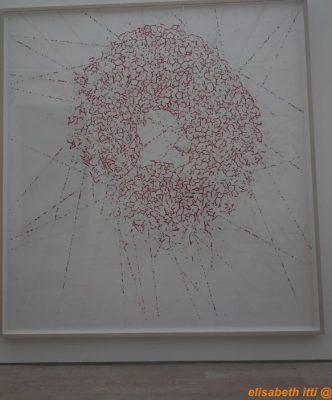

Deux vastes installations photographiques, a.k.a., 2008/09

ainsi que ses récents travaux The Selected Gifts, (1974–2015), 2015/16,

illustrent la confrontation de Roni Horn avec le portrait en tant que

genre artistique. Quelques-fois, elle attire l’attention sur la diversité

manifeste de l’unicité d’une personne en confrontant de façon

non-chronologique des portraits photographiques d’elle-même tirés

de différentes tranches de vie. D’autres fois, un portrait plausible

de l’artiste se reflète à travers des photographies d’objets offerts par des amis et des connaissances au cours des 40 dernières années.

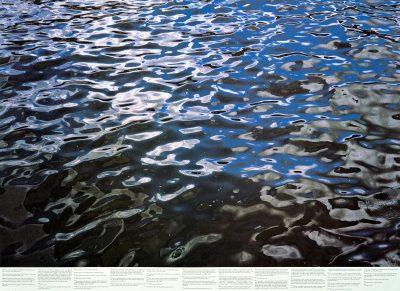

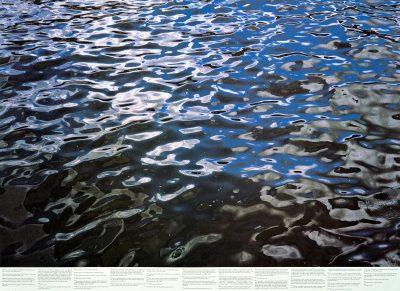

Roni Horn

Still Water (The River Thames, for Example), 1999 (Détail)

15 photographies encadrées, photographies et textes imprimés sur papier naturel, 77,5 x 105,4 cm chacune

Kunsthaus de Zurich, Collection graphique

© Roni Horn

La série Still Water (The River Thames, for Example),

achevée en 1999, un prêt du Kunsthaus de Zurich,

dresse également un portrait – celui d’un fleuve, à savoir, la Tamise.

Au travers de ces 15 images photographiques de la surface de l’eau,

dont la structure et la couleur semblent chaque fois

très différentes, ainsi que par le biais de textes courts,

Roni Horn se rapproche de ce fleuve, de ses

récits, de ses humeurs, de ses souvenirs.

«I think of my images of the Thames as a mirror.

All the associative images that coalesce around this work, whether

it is the similarity of the water with the desert or with aspic,

the endless range of imagery is the result of photographing

something that is a master chameleon.

Or the ultimate mime. The ultimate mime is the thing

that keeps its distinction from everything else.

When you think about that fact – of imitation or

reflection and the possibility of losing your identity in

that connection – you realise how water

never loses its identity, it is always

discretely itself.»

[Roni Horn, 2007; fr.:

Je considère mes images de la Tamise comme un miroir.

Toutes les associations picturales rattachées à ce travail

– que ce soit la similitude entre l’eau et le désert, ou encore l’aspic,

l’éventail inépuisable d’images – sont les représentations

d’un caméléon hors pair. Ou du mime ultime.

Le mime ultime se distingue de tout le reste.

Quand on songe à cette réalité

– à l’imitation ou la réflexion en miroir, et la probabilité

de perdre son identité dans ce contexte – on se

rend compte que l’eau ne perd jamais son identité,

qu’elle reste toujours secrètement elle-même.]

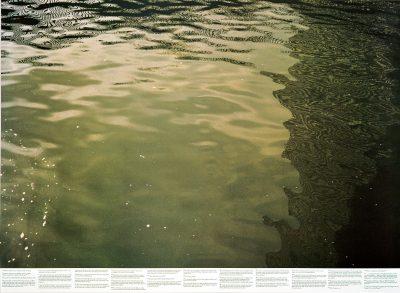

La métamorphose d’un élément ou d’un motif,

telle qu’on la perçoit, par exemple, au travers de l’eau

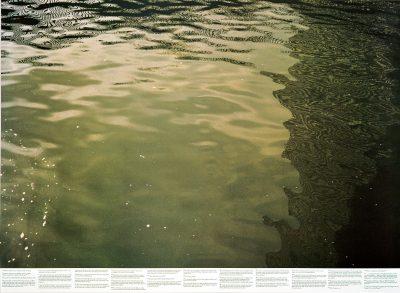

Roni Horn

Still Water (The River Thames, for Example), 1999 (Détail)

15 photographies encadrées, photographies et textes imprimés sur papier naturel, 77,5 x 105,4 cm chacune

Kunsthaus de Zurich, Collection graphique

© Roni Horn

dans Still Water (The River Thames, for Example),

est une autre thématique présente dans les travaux

sculpturaux de Horn. Ses travaux de verre récents,

Water Double, v.1–3, 2013–16 donnent

l’impression que les objets cylindriques sont remplis d’eau.

Leurs surfaces apparaissent, dans le même

temps, transparentes, à tel point que l’on peut voir le fond,

et réfléchissantes, de telle façon que le visiteur peut y voir

son reflet. Cependant, ce n’est pas l’eau, mais les propriétés

du matériau – du verre fondu, coulé, moulé, puis refroidi

dans un état massif – qui créent l’illusion. En fonction de la lumière

changeante et des conditions météorologiques,

l’impact visuel des objets de verre se modifie, laissant

filtrer une lueur comme venue de l’intérieur.

Leur contemplation constitue une métamorphose et une

aventure spectaculaire en elle-même.

Roni Horn

Water Double, v.1, 2013-15

Blocs massifs en verre coulé et moulé, 131,3 cm (hauteur), 134,6-142,2 cm (diamètre conique) chacun

Theodora Vischer, Senior Curator à la Fondation Beyeler,

est la commissaire de cette exposition.

Née en 1955 à New York, Roni Horn a grandi dans le comté

de Rockland, dans l’État de New York.

Roni Horn partage sa vie et son travail entre New York et Reykjavik,

en Islande. Après avoir achevé ses études à la Rhode

Island School of Design (1972-1975) avec un diplôme

de Bachelor of Fine Arts, elle entreprend son premier voyage

hors des États-Unis et se rend en Islande, un pays qui aura une

grande importance pour son futur travail artistique.

En 1976-1978, elle passe à l’université de Yale

son Master of Fine Arts, spécialité sculpture.

Après ses études universitaires, elle obtient l’

Alice Kimball English Travelling Fellowship,

une bourse accordée par l’université de Yale, qui lui permet

d’entreprendre un long voyage à moto en Islande,

où elle reviendra régulièrement au cours des

décennies suivantes. La singularité de l’île, les caprices de son climat,

ses paysages abrupts, changeants et contrastés par les activités

volcaniques et géothermiques, sont pour l’artiste une source

incessante et primordiale d’inspiration.

Voici comment Horn résume sa relation avec cette île:

«I have used this place as an open-air studio of unlimited scale

and newness. In retrospect I see that I have chosen Iceland

the way another artist might choose marble as the

substance of one’s work. Iceland taught me to taste experience.

Because that’s possible here, because of the intensely physical

nature of experience on this island.»

[Roni Horn, 2006; fr.:

J’ai utilisé ce lieu comme un studio à ciel ouvert, à

l’envergure et la nouveauté infinies. A posteriori, je vois

que j’ai choisi l’Islande de la même façon qu’un autre artiste

aurait choisi le marbre comme matière première

pour son travail. L’Islande m’a donné goût à l’expérience.

Parce qu’ici, c’est possible, à cause de la nature intensément

physique de cette île.]

Commissaire Theodora Vischer, Senior Curator à la Fondation Beyeler

Commencée en 1990, la série continue de publications intitulée

To Place représente la confrontation la

plus manifeste de Horn avec l’Islande. Elle montre, entre autres,

des dessins et des photographies de geysers, fleuves glaciaires,

lave et sources thermales. Les dix volumes réalisés jusqu’ici sont

également présentés dans cette exposition.

Depuis de nombreuses années, les travaux de Roni Horn font l’objet

d’expositions dans les plus grands musées d’art moderne

et contemporains du monde entier. Ses oeuvres sont ainsi présentées

en 1995 et en 1998 au Museum Gegenwartskunst de Bâle, en 2000

au Whitney Museum of American Art de New York,

en 2002 au Dia Center for the Arts de New York,

et en 2003 au Centre Pompidou à Paris.

Roni Horn détail de collage

D’autres expositions majeures ont eu lieu en 2010 au

Kunsthaus de Bregenz, en 2012 dans la Collection Goetz,

en 2013 à la Schirn Kunsthalle de Francfort-sur-le-Main,

en 2014 à la Fundació Joan Miró de Barcelone, en 2015,

à la Fondation Vincent van Gogh d’Arles, et en début d’année au musée

De Pont de Tilburg aux Pays-Bas.

Des oeuvres de la Collection Beyeler issues de prêts de longue durée

sont présentées en parallèle à l’exposition « Roni Horn »,

reliées par un lien subtil aux travaux de Horn, ses thématiques de

prédilection et ses sources d’inspiration. Commence alors un exaltant

dialogue entre ces oeuvres remarquables issues de l’art moderne et contemporain.

Cette exposition s’accompagne de la publication d’une brochure

contenant un entretien avec l’artiste ainsi qu’un aperçu

des installations photographiées par l’artiste visuel suisse

Stefan Altenburger et présentées à la Fondation Beyeler.

Le vaste spectre thématique de l’exposition « Roni Horn » est

traité dans une série de manifestations

« Roni Horn. Focus » Des experts de domaines variés

apportent leurs éclairages sur plusieurs oeuvres

choisies de l’artiste en mettant l’accent sur les aspects

déterminants que sont l’identité, la langue,

l’eau et la perception dans l’oeuvre de Roni Horn.

Informations complémentaires sur le calendrier des

manifestations: www.fondationbeyeler.ch/fokus

L’exposition « Roni Horn » est soutenue par :

Beyeler-Stiftung Hansjörg Wyss, Wyss-Foundation

Helen et Chuck Schwab

Partager la publication "Roni Horn"

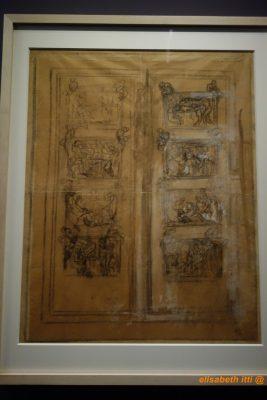

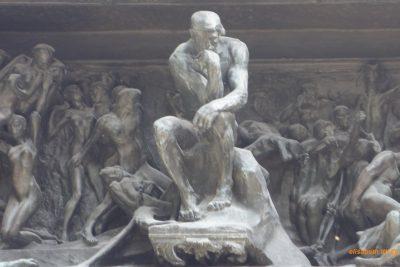

Première œuvre importante de Rodin, réalisée à Bruxelles,

Première œuvre importante de Rodin, réalisée à Bruxelles,

Bien des oeuvres parmi les plus connues découlent

Bien des oeuvres parmi les plus connues découlent

souvent annotés par Rodin, donne à voir cette recherche de la composition et du mouvement. Particulièrement fragiles et précieux,

souvent annotés par Rodin, donne à voir cette recherche de la composition et du mouvement. Particulièrement fragiles et précieux,

On ignore encore si Otto Dix eu la possibilité de voir le retable lorsque ce dernier fut présenté à Munich. Pourtant il est certain que le peintre fut confronté à plusieurs occasions aux reproductions du polyptyque, à la fois dans la presse – à une époque où le retour du retable à Colmar, redevenue française, fait polémique – mais aussi au travers des nombreuses publications spécialisées dont Grünewald fut l’objet de prédilection dans les deux premières décennies du 20e siècle (et dont certaines figuraient dans la bibliothèque de l’artiste).

On ignore encore si Otto Dix eu la possibilité de voir le retable lorsque ce dernier fut présenté à Munich. Pourtant il est certain que le peintre fut confronté à plusieurs occasions aux reproductions du polyptyque, à la fois dans la presse – à une époque où le retour du retable à Colmar, redevenue française, fait polémique – mais aussi au travers des nombreuses publications spécialisées dont Grünewald fut l’objet de prédilection dans les deux premières décennies du 20e siècle (et dont certaines figuraient dans la bibliothèque de l’artiste).

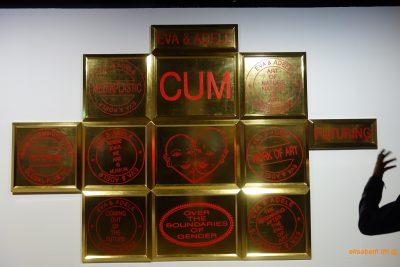

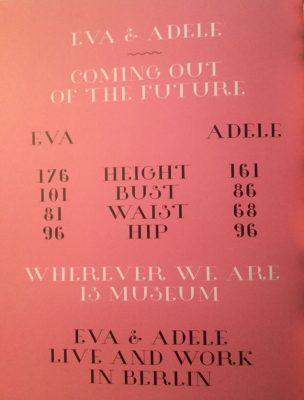

Considérant que tout ce qu’elles font est une oeuvre d’art,

Considérant que tout ce qu’elles font est une oeuvre d’art,

C’est l’interaction avec le public qui est leur motivation.

C’est l’interaction avec le public qui est leur motivation. Maya Rochat utilise la photographie comme outil d’investigation du réel et en fait un instrument poétique. Alliant inspiration instinctive et un important sens graphique, elle entremêle photographies, peintures, dessins et sculptures qu’elle détourne, déconstruit et recompose… pour former des ensembles visuels complexes.

Maya Rochat utilise la photographie comme outil d’investigation du réel et en fait un instrument poétique. Alliant inspiration instinctive et un important sens graphique, elle entremêle photographies, peintures, dessins et sculptures qu’elle détourne, déconstruit et recompose… pour former des ensembles visuels complexes.