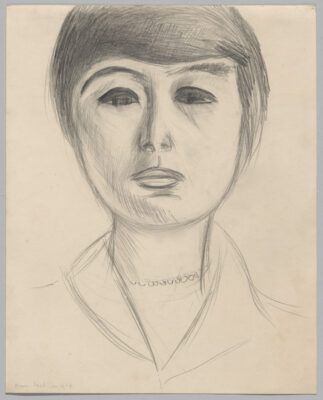

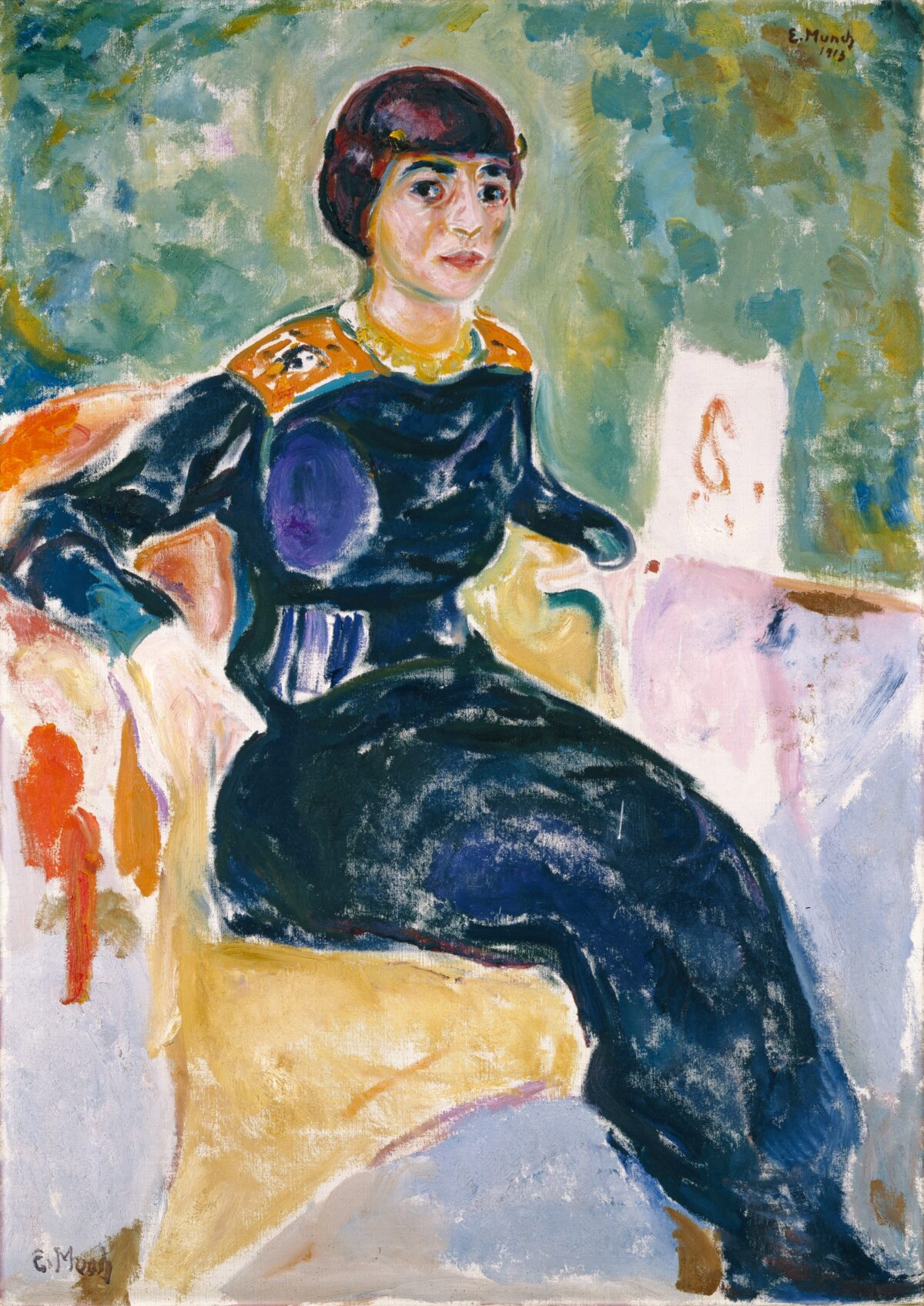

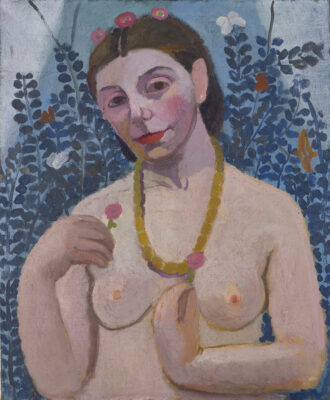

Edvard Munch, Elsa Glaser, 1913 – Oil on canvas, 120.5 x 85 cm Kunsthaus Zürich

De la défense de la modernité aux persécutions

Au Kunstmuseum Basel jusqu’au 12.2.2023

Commissaires : Anita Haldemann, Judith Rauser

Courte biographie

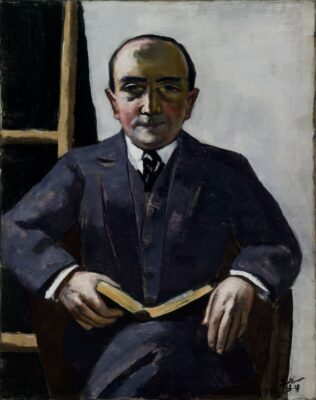

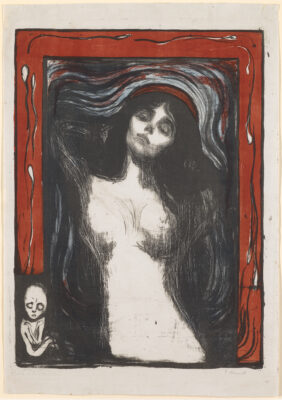

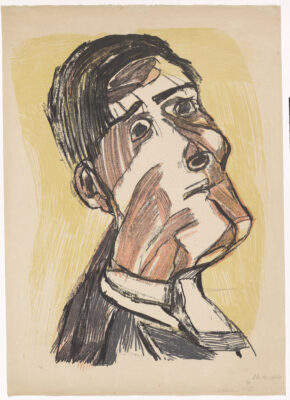

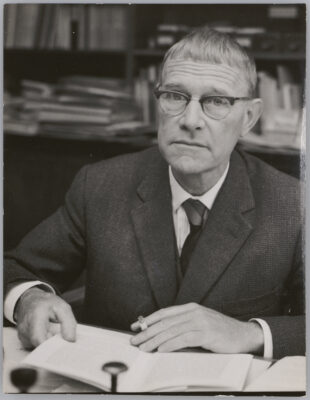

Historien de l’art, conservateur et critique, Curt Glaser (1879–1943) était une figure emblématique de la vie artistique berlinoise des années 1910 et 1920 qui faillit pourtant sombrer dans l’oubli après sa mort. Son destin est marqué par un profond engagement en faveur de l’art moderne et par les abîmes traversant le 20e siècle. Avec sa femme Elsa, il réunit une collection privée comprenant de remarquables oeuvres d’Edvard Munch, Henri Matisse et Max Beckmann. Persécuté par le régime nazi à cause de ses origines juives, il perd son poste de directeur à la Kunstbibliothek de Berlin et émigre en Suisse en 1933, puis aux États-Unis en 1941. En mai 1933, il vend aux enchères une grande partie de sa collection qui sera dispersée dans le monde entier.

Historien de l’art, conservateur et critique, Curt Glaser (1879–1943) était une figure emblématique de la vie artistique berlinoise des années 1910 et 1920 qui faillit pourtant sombrer dans l’oubli après sa mort. Son destin est marqué par un profond engagement en faveur de l’art moderne et par les abîmes traversant le 20e siècle. Avec sa femme Elsa, il réunit une collection privée comprenant de remarquables oeuvres d’Edvard Munch, Henri Matisse et Max Beckmann. Persécuté par le régime nazi à cause de ses origines juives, il perd son poste de directeur à la Kunstbibliothek de Berlin et émigre en Suisse en 1933, puis aux États-Unis en 1941. En mai 1933, il vend aux enchères une grande partie de sa collection qui sera dispersée dans le monde entier.

La collection privée

Dans leur généreux appartement à Berlin, le couple vivait entouré de

meubles, d’oeuvres d’art et de livres choisis. Des maîtres anciens faisaient

autant partie de la collection que l’art d’Asie orientale, arabe ou africain.

La collection évolua en fonction des préférences du couple : des tableaux

de Vincent van Gogh, Franz Marc ou Henri Matisse furent revendus. Les

dessins et les gravures de l’époque moderne, en particulier de l’expressionnisme, constituaient la majorité de la collection. Ceux-ci étaient généralement conservés dans des albums. Les Glaser appréciaient tout particulièrement Edvard Munch et Max Beckmann.

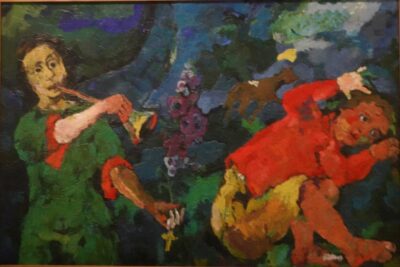

Curt Glaser et Edvard Munch

En 1913, Curt et Elsa Glaser rendirent visite pour la première fois à Edvard

Munch en Norvège. En 1917, Glaser publia la première monographie allemande

sur l’artiste. Une longue amitié se tissa entre eux. Leurs lettres

contiennent de précieuses descriptions des circonstances changeantes

de la vie de Glaser.

La première grande exposition de Munch en Suisse eut lieu en 1922 au

Kunsthaus de Zurich grâce à l’intervention de Glaser. En 1935 Wilhelm

Wartmann, alors directeur du Kunsthaus, prit en charge sept tableaux, dont

cinq de Munch, après l’émigration de Glaser. L’oeuvre intitulée Musik auf

der Karl Johann Strasse, que Curt Glaser avait offert à la Nationalgalerie

de Berlin en mémoire de sa première épouse Elsa, arriva à Zurich en 1939.

Progressivement, Curt et Maria Glaser vendirent quatre toiles au Kunsthaus,

dont l’histoire est également étroitement liée à celle de Glaser.

L’émigration

En tant que directeur de la Kunstbibliothek au début des années 1930,

Curt Glaser était une figure incontournable de la vie culturelle berlinoise.

Pourtant, comme d’innombrables personnes d’origine juive, il fut exposé

à l’hostilité antisémite. Avec l’arrivée au pouvoir des Nazis début 1933, la

persécution systématique des juives et des juifs commença. L’existence

professionnelle de Glaser fut détruite par les nouvelles lois nazies : début

avril 1933, il fut « suspendu » de son poste et définitivement licencié en

septembre. Au printemps également, il dut abandonner son grand appartement

de la Prinz-Albrecht-Strasse. Le bâtiment fut dès lors utilisé

comme siège de la police secrète de sureté.

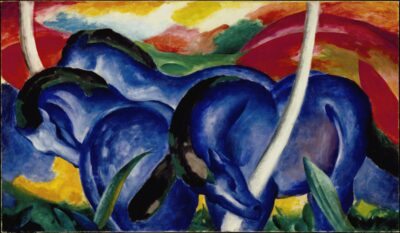

Franz Marc The Large Blue Horses, 1911 Oil on canvas, 104 x 180 cm

Franz Marc The Large Blue Horses, 1911 Oil on canvas, 104 x 180 cm

Courtesy of Walker Art Center, Minneapolis

En mai 1933, Glaser se sépara d’une grande partie de ses biens lors de

deux grande ventes aux enchères. Il épousa sa seconde femme Maria

Milch vers la fin du moi de mai. Le couple émigra en Suisse et put y

exporter 14 caisses de déménagement ainsi qu’une petite partie de la

collection. Ils vécurent huit ans au Tessin et par intermittence à Florence.

En 1935, leur fille Eva vit le jour. Plus tard elle fut placée au « Sonnenhof »,

un foyer pour enfants handicapés dirigé par des anthroposophes, à

Arlesheim, près de Bâle.

En 1941, Curt et Maria Glaser s’exilèrent à New York en passant par La

Havane. Sur le plan professionnel, Glaser ne put reprendre pied ni en

Suisse ni en Amérique. Eva mourut à Arlesheim début 1943 et Curt Glaser

en novembre la même année. Sa veuve Maria épousa Ernst (Ernest) Ash

et vécut à New York jusqu’à sa mort en 1981.

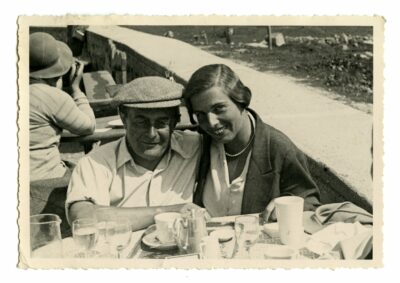

Maria and Curt Glaser,

Postcard from Curt Glaser to Edvard Munch, 6. November 1933

Munch museet Oslo

La dispersion de la collection

Les ventes aux enchères de mai 1933 chez Max Perl dispersèrent la vaste

collection de Curt et Elsa Glaser. Les propriétaires actuels ne sont connus

que pour une minorité d’oeuvres. Les 200 dessins et gravures achetées

aux enchères par le Kunstmuseum Basel pour le Kupferstichkabinett

constituent la plus grande collection en un seul lieu.

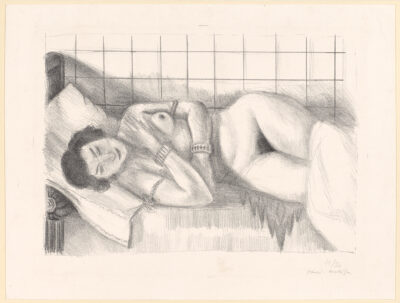

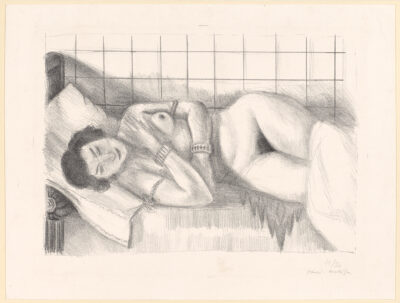

Henri Matisse

Reclining female nude, 1929

Chalk lithography, 26.7 x 37.8 cm

Kunstmuseum Basel, Kupferstichkabinett © Succession H. Matisse / 2022

Selon les pays, les musées traitent différemment les oeuvres de la collection

Glaser. Les circonstances de la vente aux enchères ne sont pas

évaluées de manière uniforme. Les musées allemands reconnurent la

situation de persécution de Glaser. Ils restituèrent des oeuvres à la communauté

des héritiers et rachetèrent certaines d’entre elles.

Les oeuvres que Glaser conserva jusqu’à sa mort prirent un autre chemin.

Ainsi, les dessins qu’il avait emportés avec lui à New York furent légués

par Maria Glaser à la Morgan Library & Museum en 1981.

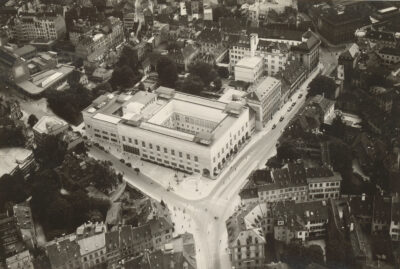

Acquisition

En 1933, le Kunstmuseum Basel a acquis 200 dessins et gravures ayant appartenu à Glaser pour le Kupferstichkabinett. En 2020, le musée parvient à un accord juste et équitable avec les héritiers de Glaser en faveur du maintien des oeuvres, ce qui est considéré à l’international comme une bonne pratique. Au sein de l’exposition, de somptueuses oeuvres réunies à nouveau pour la première fois jalonnent l’existence de Curt Glaser. Cette présentation s’attache à reproduire l’univers de cette fascinante collection et éclaire un chapitre méconnu de la modernité dans le Berlin des années Weimar en s’appuyant sur l’immense contribution de Glaser au monde artistique.

En les voyant, je me dis :

C’est donc lui qui a choisi, acquis, possédé toutes ces magnifiques oeuvres.

Continuer la lecture de « Curt Glaser collectionneur, « l’art en fuite » »

Partager la publication "Curt Glaser collectionneur, « l’art en fuite »"

Foire européenne d’art contemporain et de design

Foire européenne d’art contemporain et de design Le 24 novembre 2022, ST-ART a soufflé sa 26ème bougie. Après avoir fêté son quart de siècle, elle profite du plus beau des cadeaux : une implantation dans le

Le 24 novembre 2022, ST-ART a soufflé sa 26ème bougie. Après avoir fêté son quart de siècle, elle profite du plus beau des cadeaux : une implantation dans le photo Robert Cahen

photo Robert Cahen Martina Geiger-Gerlach photo elisabeth itti

Martina Geiger-Gerlach photo elisabeth itti

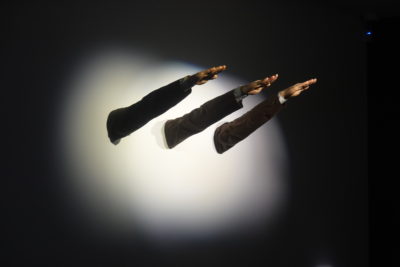

Ryo Tomo – la séparation 2021 photo EI

Ryo Tomo – la séparation 2021 photo EI Photo EI

Photo EI photo EI

photo EI photo EI

photo EI

Une performance de Simon Berger a été présentée par la Galerie Mazel le soir du vernissage. Au cours de cette performance, l’artiste a réalisé une oeuvre de 150 x 150 cm sur du verre. Briser du verre est généralement considéré comme une mauvaise action, plus souvent

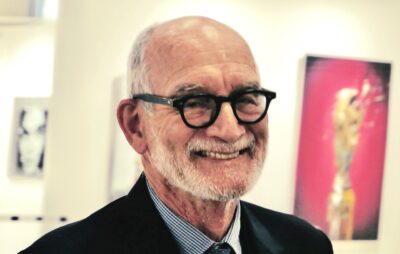

Une performance de Simon Berger a été présentée par la Galerie Mazel le soir du vernissage. Au cours de cette performance, l’artiste a réalisé une oeuvre de 150 x 150 cm sur du verre. Briser du verre est généralement considéré comme une mauvaise action, plus souvent Officier des Arts et des Lettres.

Officier des Arts et des Lettres. Après 20 ans dans une entreprise de prêt porter, et déjà collectionneur de l’abstraction des années 50/60 française et européenne, Georges-Michel Kahn a ouvert en 1997 une galerie à Strasbourg sur la place du Musée d’Art Moderne

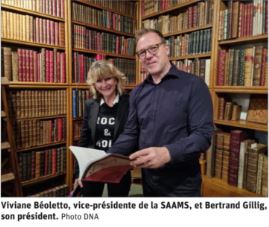

Après 20 ans dans une entreprise de prêt porter, et déjà collectionneur de l’abstraction des années 50/60 française et européenne, Georges-Michel Kahn a ouvert en 1997 une galerie à Strasbourg sur la place du Musée d’Art Moderne La Société des Amis des Arts et des Musées de Strasbourg a fait éditer un livre pour marquer les 190 ans de la société.

La Société des Amis des Arts et des Musées de Strasbourg a fait éditer un livre pour marquer les 190 ans de la société.

Stéphane Spach photo EI

Stéphane Spach photo EI

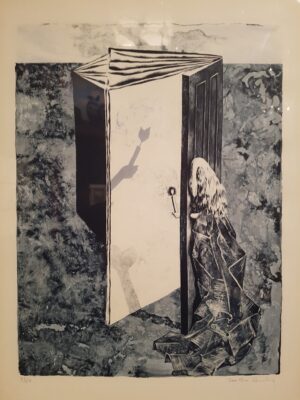

Les surréalistes se passionnent pour les cabinets de curiosité et collectionnent un bestiaire insolite ou bariolé, chiné dans les marchés aux puces et brocantes. Dans La Maison de la peur de Leonora Carrington, les gravures de Max Ernst révèlent des personnages mi-homme-mi-cheval tandis que Rachel Baes invite les visiteurs de son exposition avec une image de chauve-souris, son portrait métaphorique.

Les surréalistes se passionnent pour les cabinets de curiosité et collectionnent un bestiaire insolite ou bariolé, chiné dans les marchés aux puces et brocantes. Dans La Maison de la peur de Leonora Carrington, les gravures de Max Ernst révèlent des personnages mi-homme-mi-cheval tandis que Rachel Baes invite les visiteurs de son exposition avec une image de chauve-souris, son portrait métaphorique.

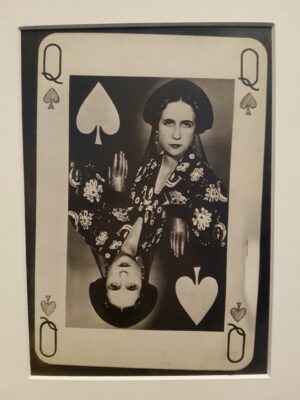

Claude Cahun multiplie les mises en scène où le déguisement et le travestissement lui permettent d’interroger la question du genre. De jeunes artistes femmes, comme Leonora Carrington, Alice Rahon ou Gisèle Prassinos, sont même surnommées du nom de l’héroïne de Lewis Carroll. Cela traduit l’attachement du groupe à ce personnage à la fois réel et fictionnel. À la muse, la diabolique, ou à l’incarnation d’Eros, ils ajoutent la femme-enfant, amie des animaux et de la nature. Leonora Carrington et Dorothea Tanning réagissent chacune à leur manière à cette personnification, plaçant la femme-enfant dans un univers plus angoissant que merveilleux. Au jeu des faux-semblants, le miroir de Lewis Carroll prodigue aux surréalistes, à commencer par Aragon, un formidable instrument de dédoublement et de déformation du corps, mais aussi de réflexion sur la volatilité du réel et de ses représentations.

Claude Cahun multiplie les mises en scène où le déguisement et le travestissement lui permettent d’interroger la question du genre. De jeunes artistes femmes, comme Leonora Carrington, Alice Rahon ou Gisèle Prassinos, sont même surnommées du nom de l’héroïne de Lewis Carroll. Cela traduit l’attachement du groupe à ce personnage à la fois réel et fictionnel. À la muse, la diabolique, ou à l’incarnation d’Eros, ils ajoutent la femme-enfant, amie des animaux et de la nature. Leonora Carrington et Dorothea Tanning réagissent chacune à leur manière à cette personnification, plaçant la femme-enfant dans un univers plus angoissant que merveilleux. Au jeu des faux-semblants, le miroir de Lewis Carroll prodigue aux surréalistes, à commencer par Aragon, un formidable instrument de dédoublement et de déformation du corps, mais aussi de réflexion sur la volatilité du réel et de ses représentations.  Magritte et Paul Nougé exploitent ses effets subversifs, confondant le reflet du réel, ses systèmes de représentation et ses apparences. Enrico Baj utilise des brisures de miroir comme autant de ruptures dans l’intégrité du corps. Le miroir, objectivation de la présence, sera aussi du côté de l’inconscient et la traversée du miroir est synonyme de mise en évidence des zones cachées de l’inconscient et de la psychanalyse et notamment dans la figure du rétracté de Brauner.

Magritte et Paul Nougé exploitent ses effets subversifs, confondant le reflet du réel, ses systèmes de représentation et ses apparences. Enrico Baj utilise des brisures de miroir comme autant de ruptures dans l’intégrité du corps. Le miroir, objectivation de la présence, sera aussi du côté de l’inconscient et la traversée du miroir est synonyme de mise en évidence des zones cachées de l’inconscient et de la psychanalyse et notamment dans la figure du rétracté de Brauner. L’ÉCOLE DES MODERNITÉS À L’INSTITUT GIACOMETTI

L’ÉCOLE DES MODERNITÉS À L’INSTITUT GIACOMETTI Victor Brauner, le poichat qui navole 1964

Victor Brauner, le poichat qui navole 1964 Roland Topor Alice à la Neige – Marcel Duchamp le Trébuchet

Roland Topor Alice à la Neige – Marcel Duchamp le Trébuchet n’hésite pas à placer Alice et ses amis dans une improbable classe de neige tandis que Marcel Duchamp conçoit le Trébuchet, qui n’est qu’un portemanteau mural posé à même le sol, pour induire la chute du visiteur distrait. Le titre et l’objet jouent ensemble de double-sens, de quiproquos drôles et ludiques à la manière des mots-valises de Carroll.

n’hésite pas à placer Alice et ses amis dans une improbable classe de neige tandis que Marcel Duchamp conçoit le Trébuchet, qui n’est qu’un portemanteau mural posé à même le sol, pour induire la chute du visiteur distrait. Le titre et l’objet jouent ensemble de double-sens, de quiproquos drôles et ludiques à la manière des mots-valises de Carroll.

Aujourd’hui, le Collège des Bernardins mobilise un collectif de chercheurs – explorateurs de cette nouvelle terre – autour d’une nouvelle chaire de recherche – action – pédagogique. Leur mission est de contribuer à renouveler nos paradigmes, nos imaginaires, nos affects afin d’apprendre à

Aujourd’hui, le Collège des Bernardins mobilise un collectif de chercheurs – explorateurs de cette nouvelle terre – autour d’une nouvelle chaire de recherche – action – pédagogique. Leur mission est de contribuer à renouveler nos paradigmes, nos imaginaires, nos affects afin d’apprendre à

Des phénomènes étranges caractéristiques de son travail (nuages, rochers en lévitation, flammes) semblent avoir traversé l’écran pour envahir les vastes architectures voutées représentées sur les peintures.

Des phénomènes étranges caractéristiques de son travail (nuages, rochers en lévitation, flammes) semblent avoir traversé l’écran pour envahir les vastes architectures voutées représentées sur les peintures. Une sculpture en bronze montre un enfant portant un renard. Avec la silhouette mince du personnage et ses traits simplifiés, elle rappelle les pâtres des crèches de Noël, venant offrir leur présent, muet mais terriblement évocateur.

Une sculpture en bronze montre un enfant portant un renard. Avec la silhouette mince du personnage et ses traits simplifiés, elle rappelle les pâtres des crèches de Noël, venant offrir leur présent, muet mais terriblement évocateur.

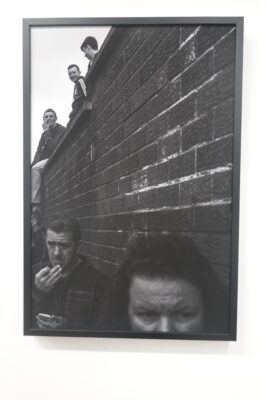

’une emprise plus forte encore que la violence physique, elle modèle les comportements, s’inscrit comme un invariant se transmettant de génération en génération. Si la haine entre les communautés a façonné l’identité nord-irlandaise elle a aussi durablement marqué le territoire. La vie s’est créée autour des peace lines, les « murs de la paix », apparus après août 1969. Présents dans les villes, ils séparent les habitants d’un même quartier, parfois d’une même rue.

’une emprise plus forte encore que la violence physique, elle modèle les comportements, s’inscrit comme un invariant se transmettant de génération en génération. Si la haine entre les communautés a façonné l’identité nord-irlandaise elle a aussi durablement marqué le territoire. La vie s’est créée autour des peace lines, les « murs de la paix », apparus après août 1969. Présents dans les villes, ils séparent les habitants d’un même quartier, parfois d’une même rue. », les messages peints avertissent le visiteur qu’il pénètre dans le fief des républicains ou des unionistes. Les murs parlent. Les tags marquent l’appartenance à des groupes dissidents, témoignent des soutiens aux emprisonnés, ou dénoncent le sentiment de colonisation ressenti : Brits out! (Les britanniques dehors !).

», les messages peints avertissent le visiteur qu’il pénètre dans le fief des républicains ou des unionistes. Les murs parlent. Les tags marquent l’appartenance à des groupes dissidents, témoignent des soutiens aux emprisonnés, ou dénoncent le sentiment de colonisation ressenti : Brits out! (Les britanniques dehors !).

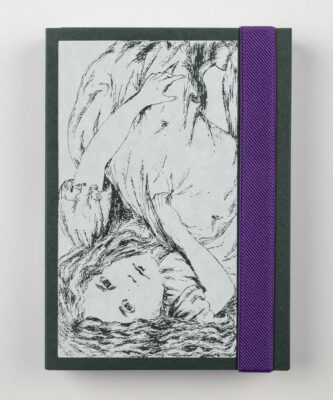

Stephen Dock a par ailleurs rassemblé dans un livre trente-six images d’une même cellule de prison – de ses quatre murs auxquels le regard se heurte et de son espace exigu d’enfermement qui témoigne de façon implacable des conditions de détention. Le livre 36 sortit en novembre 2022.

Stephen Dock a par ailleurs rassemblé dans un livre trente-six images d’une même cellule de prison – de ses quatre murs auxquels le regard se heurte et de son espace exigu d’enfermement qui témoigne de façon implacable des conditions de détention. Le livre 36 sortit en novembre 2022.

Dans le podcast ci-dessous en écoutant l’entretien de Raymond Stoppele avec Michel Forne. – Esquisse et dialogue autour d’une oeuvre. –

Dans le podcast ci-dessous en écoutant l’entretien de Raymond Stoppele avec Michel Forne. – Esquisse et dialogue autour d’une oeuvre. –

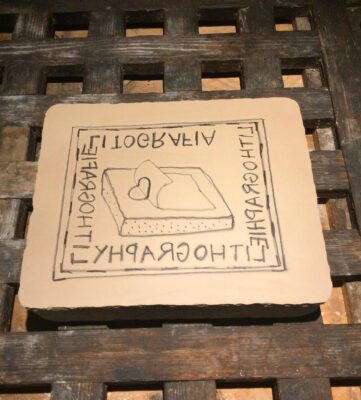

En quatrième et cinquième année, aux Beaux-Arts, j’ai fréquenté l’atelier dit de gravure avec comme finalité, le Diplôme National des Beaux-Arts que j’ai obtenu en 1976.

En quatrième et cinquième année, aux Beaux-Arts, j’ai fréquenté l’atelier dit de gravure avec comme finalité, le Diplôme National des Beaux-Arts que j’ai obtenu en 1976.

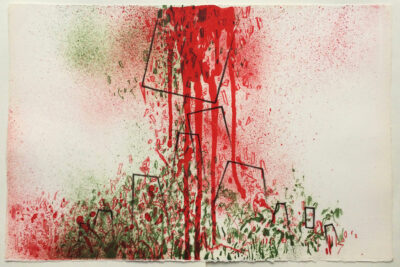

J’aime depuis toujours le papier, tous les papiers. C’est donc mon principal support. Toutes mes peintures sont réalisées à la peinture acrylique. Avec ma façon de travailler, j’ai besoin d’une peinture qui sèche vite, donc surtout pas de peinture à l’huile.

J’aime depuis toujours le papier, tous les papiers. C’est donc mon principal support. Toutes mes peintures sont réalisées à la peinture acrylique. Avec ma façon de travailler, j’ai besoin d’une peinture qui sèche vite, donc surtout pas de peinture à l’huile. J’ai commencé à montrer mon travail alors que j’étais encore étudiant en école d’Art. Il y a eu ensuite une période assez longue, presque vingt ans, pendant laquelle tout en continuant à pratiquer, je n’ai plus rien montré. Je n’en éprouvais pas la nécessité.

J’ai commencé à montrer mon travail alors que j’étais encore étudiant en école d’Art. Il y a eu ensuite une période assez longue, presque vingt ans, pendant laquelle tout en continuant à pratiquer, je n’ai plus rien montré. Je n’en éprouvais pas la nécessité.

J’ai l’immense chance depuis de nombreuses années de me rendre dans cette ville que l’on appelle « laSerenissima », Venise. Cela a commencé en 1978. J’ai été durant cinq années, l’assistant de mon maître d’atelier, Robert Simon qui enseignait la lithographie à la Scuola Internazionale di Grafica di Venezia durant les cours d’été. C’était à chaque fois, trois semaines de travail et d’échanges intenses avec de nombreux stagiaires qui venaient aussi bien d’Europe, comme des États-Unis, du Brésil, du Japon.

J’ai l’immense chance depuis de nombreuses années de me rendre dans cette ville que l’on appelle « laSerenissima », Venise. Cela a commencé en 1978. J’ai été durant cinq années, l’assistant de mon maître d’atelier, Robert Simon qui enseignait la lithographie à la Scuola Internazionale di Grafica di Venezia durant les cours d’été. C’était à chaque fois, trois semaines de travail et d’échanges intenses avec de nombreux stagiaires qui venaient aussi bien d’Europe, comme des États-Unis, du Brésil, du Japon. Lithographie 3 couleurs

Lithographie 3 couleurs bibliothèque Grand Rue

bibliothèque Grand Rue

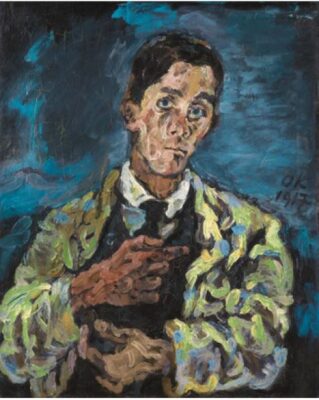

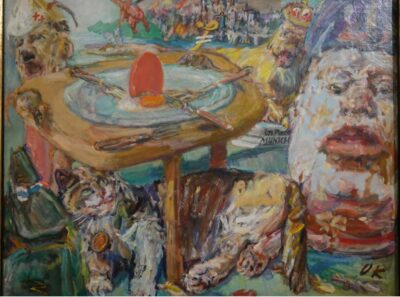

Peintre, mais aussi écrivain, dramaturge et poète, Oskar

Peintre, mais aussi écrivain, dramaturge et poète, Oskar  (1904-1916) Prônant l’unité des arts, les artistes de la Sécession et de la Wiener Werkstätte (1903-1932) inventent alors à Vienne des formes douces et végétales, qui prolifèrent aussi bien en art qu’en architecture. L’irruption d’Oskar

(1904-1916) Prônant l’unité des arts, les artistes de la Sécession et de la Wiener Werkstätte (1903-1932) inventent alors à Vienne des formes douces et végétales, qui prolifèrent aussi bien en art qu’en architecture. L’irruption d’Oskar En 1919, il obtient un poste de professeur à l’Académie des beaux-arts,

En 1919, il obtient un poste de professeur à l’Académie des beaux-arts, proximité des musées de Dresde. Cela lui vaut la réprobation d’artistes Dada

proximité des musées de Dresde. Cela lui vaut la réprobation d’artistes Dada L’artiste tente de concrétiser ainsi un fantasme, par ailleurs

L’artiste tente de concrétiser ainsi un fantasme, par ailleurs

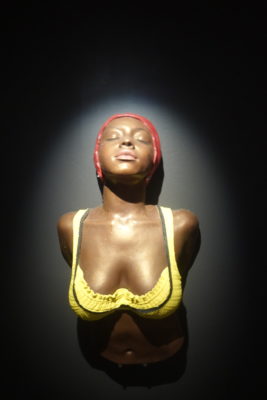

réalisent des sculptures saisissantes de réalisme grâce à des procédés techniques complexes. Le haut degré de réalisme atteint par leurs œuvres crée une illusion d’authenticité physique, et l’effet produit est si convaincant qu’il nous semble faire face à des alter ego en chair et en os. Les œuvres de ces artistes ont eu par la suite une influence déterminante sur les développements qu’a connu la sculpture au cours des cinquante dernières années. Des artistes comme Daniel Firman se sont inscrits dans le fil de cette pratique et l’ont perpétuée. Véritables miroirs de la condition humaine, ces œuvres révèlent la perception changeante de l’image de l’humain aux XXe et XXIe siècles.

réalisent des sculptures saisissantes de réalisme grâce à des procédés techniques complexes. Le haut degré de réalisme atteint par leurs œuvres crée une illusion d’authenticité physique, et l’effet produit est si convaincant qu’il nous semble faire face à des alter ego en chair et en os. Les œuvres de ces artistes ont eu par la suite une influence déterminante sur les développements qu’a connu la sculpture au cours des cinquante dernières années. Des artistes comme Daniel Firman se sont inscrits dans le fil de cette pratique et l’ont perpétuée. Véritables miroirs de la condition humaine, ces œuvres révèlent la perception changeante de l’image de l’humain aux XXe et XXIe siècles.

La sculptrice américaine Carole A. Feuerman dont les célèbres nageuses, introverties et volontaires, semblent avoir atteint une parfaite harmonie intérieure, fait œuvre de précurseur. Par la suite, dans les années 1990, de nombreux artistes se sont mis à utiliser le style hyperréaliste de manière inédite et personnelle. Au lieu de créer l’illusion d’une corporéité parfaite, prise dans son entièreté,

La sculptrice américaine Carole A. Feuerman dont les célèbres nageuses, introverties et volontaires, semblent avoir atteint une parfaite harmonie intérieure, fait œuvre de précurseur. Par la suite, dans les années 1990, de nombreux artistes se sont mis à utiliser le style hyperréaliste de manière inédite et personnelle. Au lieu de créer l’illusion d’une corporéité parfaite, prise dans son entièreté, ils se sont concentrés sur des parties spécifiques du corps, s’en servant pour véhiculer des messages à tonalité humoristique ou dérangeants, comme c’est le cas par exemple dans l’œuvre de Maurizio Cattelan où des bras tendus, pris isolément du corps, font référence à des événements politiques de l’histoire récente.

ils se sont concentrés sur des parties spécifiques du corps, s’en servant pour véhiculer des messages à tonalité humoristique ou dérangeants, comme c’est le cas par exemple dans l’œuvre de Maurizio Cattelan où des bras tendus, pris isolément du corps, font référence à des événements politiques de l’histoire récente. Vu sous un certain angle, le buste de Lily semble être un portrait entier mais lorsque nous changeons de perspective, on découvre qu’il s’agit en réalité d’un fragment. Les sculptures de Jamie Salmon, réalisés avec une minutie surprenante de détails, jouent avec l’idée d’inachevé et introduisent une rupture par rapport à l’esthétique du réalisme. À l’ère du numérique, ses corps fragmentés mettent en lumière la difficulté de distinguer ce qui est réel de ce qui ne l’est pas.

Vu sous un certain angle, le buste de Lily semble être un portrait entier mais lorsque nous changeons de perspective, on découvre qu’il s’agit en réalité d’un fragment. Les sculptures de Jamie Salmon, réalisés avec une minutie surprenante de détails, jouent avec l’idée d’inachevé et introduisent une rupture par rapport à l’esthétique du réalisme. À l’ère du numérique, ses corps fragmentés mettent en lumière la difficulté de distinguer ce qui est réel de ce qui ne l’est pas. En créant de grands portraits sculptés d’artistes de renom tels qu’Andy Warhol ou Frida Kahlo, l’artiste japonais Kazu Hiro crée un rapport de forte intimité avec ses personnages emblématiques. Hiro sculpte les couches de silicone de l’intérieur vers l’extérieur, et réussit ainsi à faire affleurer les émotions enfouies de ses personnages. Le piédestal supportant l’immense tête de Warhol est porteur d’une part d’ambiguïté. La stabilité et la résistance de son matériau sont altérés par sa forme, la sculpture se dissout en effet dans sa partie inférieure en un amas fluide.

En créant de grands portraits sculptés d’artistes de renom tels qu’Andy Warhol ou Frida Kahlo, l’artiste japonais Kazu Hiro crée un rapport de forte intimité avec ses personnages emblématiques. Hiro sculpte les couches de silicone de l’intérieur vers l’extérieur, et réussit ainsi à faire affleurer les émotions enfouies de ses personnages. Le piédestal supportant l’immense tête de Warhol est porteur d’une part d’ambiguïté. La stabilité et la résistance de son matériau sont altérés par sa forme, la sculpture se dissout en effet dans sa partie inférieure en un amas fluide. Dans les années 1990, l’artiste australien Ron Mueck révolutionne la sculpture figurative avec ses œuvres aux formats inhabituels. En jouant sur l’échelle de ses personnages de manière radicale, il place l’accent sur des thèmes existentiels tels que la naissance ou la mort. Des artistes tels que Sam Jinks et Marc Sijan capturent quant à eux la fragilité de la vie à travers leurs représentations de la physionomie humaine – représentations qui, bien que de taille réduite, n’en sont pas moins incroyablement réalistes. En revanche, les œuvres surdimensionnées de Zharko Basheski produisent un effet de distanciation, qui nous force à adopter une nouvelle perspective.

Dans les années 1990, l’artiste australien Ron Mueck révolutionne la sculpture figurative avec ses œuvres aux formats inhabituels. En jouant sur l’échelle de ses personnages de manière radicale, il place l’accent sur des thèmes existentiels tels que la naissance ou la mort. Des artistes tels que Sam Jinks et Marc Sijan capturent quant à eux la fragilité de la vie à travers leurs représentations de la physionomie humaine – représentations qui, bien que de taille réduite, n’en sont pas moins incroyablement réalistes. En revanche, les œuvres surdimensionnées de Zharko Basheski produisent un effet de distanciation, qui nous force à adopter une nouvelle perspective. Au cours des dernières décennies, les innombrables progrès scientifiques et les nouvelles perspectives induites par les communications numériques ont conduit à un changement radical de notre compréhension de la réalité. Influencés par la réalité virtuelle, des artistes comme Evan Penny et Patricia Piccinini se sont mis à observer les corps en partant de perspectives déformées. Tony Matelli quant à lui a choisi de défier les lois de la nature, tandis que Berlinde De Bruyckere questionne la mort et le caractère éphémère de l’existence humaine en présentant des corps contorsionnés. La valeur de la vie et le sens profond qui lui est attaché sont au cœur de l’approche hyperréaliste de la sculpture.

Au cours des dernières décennies, les innombrables progrès scientifiques et les nouvelles perspectives induites par les communications numériques ont conduit à un changement radical de notre compréhension de la réalité. Influencés par la réalité virtuelle, des artistes comme Evan Penny et Patricia Piccinini se sont mis à observer les corps en partant de perspectives déformées. Tony Matelli quant à lui a choisi de défier les lois de la nature, tandis que Berlinde De Bruyckere questionne la mort et le caractère éphémère de l’existence humaine en présentant des corps contorsionnés. La valeur de la vie et le sens profond qui lui est attaché sont au cœur de l’approche hyperréaliste de la sculpture. De quoi sera fait l’avenir de la sculpture hyperréaliste ? Quel pan du mouvement sera-t-il à même d’appréhender l’essence de la frontière toujours plus perméable entre l’homme et la technologie ? Dans le flot continu d’images numériques se reflètent les nouvelles formes de construction de l’identité, qui aboutissent dans les One Minute Sculptures d’Erwin Wurm, à la reproduction perpétuelle par le visiteur ou au modèle de postures défiant la raison. Des visions fictionnelles ou des réalités absurdes se substituent aux sujets issus du quotidien et permettent de mieux comprendre ce nouveau monde de l’entre-deux« hypernaturel » et jusqu’alors inconnu.

De quoi sera fait l’avenir de la sculpture hyperréaliste ? Quel pan du mouvement sera-t-il à même d’appréhender l’essence de la frontière toujours plus perméable entre l’homme et la technologie ? Dans le flot continu d’images numériques se reflètent les nouvelles formes de construction de l’identité, qui aboutissent dans les One Minute Sculptures d’Erwin Wurm, à la reproduction perpétuelle par le visiteur ou au modèle de postures défiant la raison. Des visions fictionnelles ou des réalités absurdes se substituent aux sujets issus du quotidien et permettent de mieux comprendre ce nouveau monde de l’entre-deux« hypernaturel » et jusqu’alors inconnu.