A la Fondation Vuitton jusqu’au 27 février 2023

Commissaire générale de l’exposition

Suzanne Pagé, Directrice artistique de la Fondation Louis Vuitton, Paris

Co-commissaires

Marianne Mathieu, directrice scientifique du Musée Marmottan Monet,

Angeline Scherf, conservatrice à la Fondation Louis Vuitton

assistée de Cordélia de Brosses, chargée de recherches

et Claudia Buizza, assistante de conservation

L’exposition « Monet - Mitchell » est organisée dans le cadre d’un partenariat scientifique avec le Musée Marmottan Monet.

L’exposition « Rétrospective Joan Mitchell » est co-organisée par le San Francisco Museum of Modern Art (SFMOMA) et le Baltimore Museum of Art (BMA) avec la Fondation Louis Vuitton.

C’est un grand privilège de participer à cette nouvelle vision de Claude Monet et de Joan Mitchell, artiste à laquelle la Fondation accorde une importance toute particulière au sein même de sa collection. La puissance et le lyrisme de leur peinture se font écho et soulignent ce qui les rapproche profondément : un lien intime à la nature, porteur d’une réelle force régénératrice.

Bernard Arnault

Président de la Fondation Louis Vuitton

(extrait)

L’exposition « Monet-Mitchell » s’inscrit dans la ligne d’une programmation résolue de la Fondation liant la modernité historique à un engagement contemporain, à travers filiations ou correspondances d’artistes ou de mouvements artistiques.

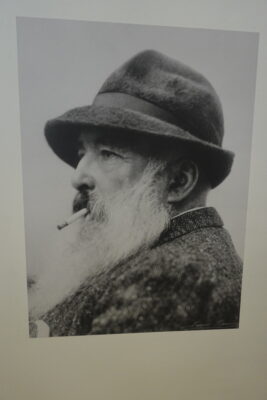

Aujourd’hui il s’agit d’une stratégie plus sophistiquée et avant tout sensible, de l’ordre de la consonance, dans la mise en regard d’oeuvres de deux grandes figures : Joan Mitchell, inscrite dans la modernité de l’expressionnisme abstrait américain, enfin reconnue comme l’une des grandes voix du XXe siècle et Claude Monet, icône française de l’impressionnisme au moment où, réhabilité à travers ses oeuvres tardives, il est redécouvert et salué comme pionnier de la modernité américaine des années 50.

Suzanne Pagé

Parcours de l’exposition

Deux générations différentes

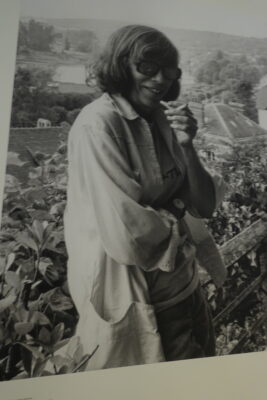

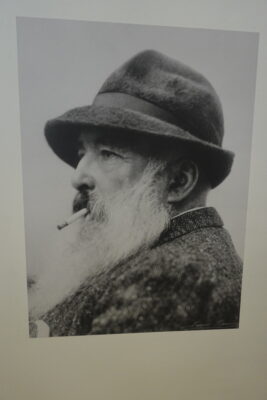

De générations différentes – Joan Mitchell étant née un an avant la mort de Claude Monet -, leurs peintures furent d’abord rapprochées dans le cadre de l’émergence de l’expressionnisme abstrait américain dans les années 1950.

De générations différentes – Joan Mitchell étant née un an avant la mort de Claude Monet -, leurs peintures furent d’abord rapprochées dans le cadre de l’émergence de l’expressionnisme abstrait américain dans les années 1950.  Monet est alors redécouvert comme précurseur de la modernité américaine et son oeuvre tardive réhabilitée après l’accueil critique reçu en France par les Nymphéas de l’Orangerie en 1927. L’association des deux artistes est confortée par l’installation de Mitchell à Vétheuil en 1968, dans une demeure surplombant la maison où vécut Monet de 1878 à 1881.

Monet est alors redécouvert comme précurseur de la modernité américaine et son oeuvre tardive réhabilitée après l’accueil critique reçu en France par les Nymphéas de l’Orangerie en 1927. L’association des deux artistes est confortée par l’installation de Mitchell à Vétheuil en 1968, dans une demeure surplombant la maison où vécut Monet de 1878 à 1881.

Prenant appui notamment sur la déclaration de Joan Mitchell au critique américain Irving Sandler en 1957,

« J’aime le Monet de la fin, mais pas celui des débuts »,

Joan Mitchell

En regard

REFLETS ET TRANSPARENCES, « L’HEURE DES BLEUS »

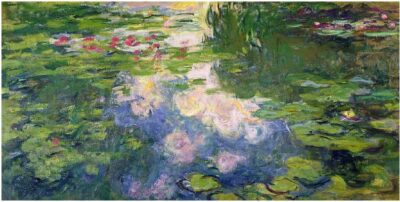

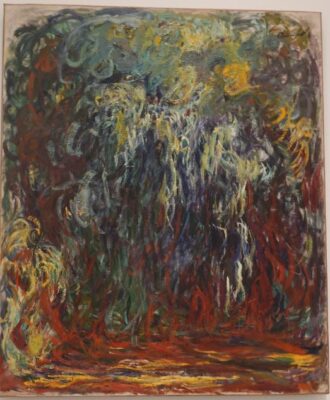

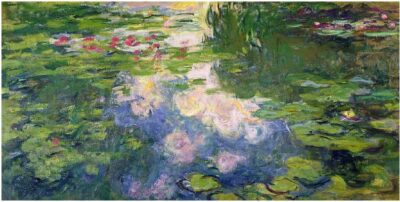

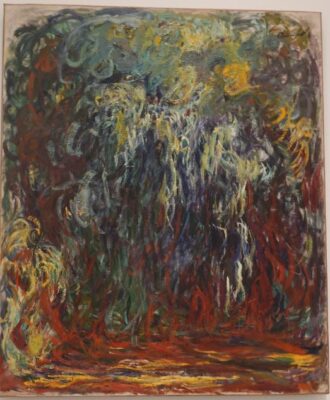

Les reflets constituent une thématique essentielle chez Monet. En témoignent ici les peintures inspirées par le bassin qu’il crée dans son jardin : depuis Nymphéas avec reflets de hautes herbes (1897) jusqu’à Saule pleureur et bassin aux nymphéas (1916-1919) et Agapanthes (1916-1919), études pour les Grandes Décorations (1914-1926). À travers de nouveaux formats et d’innombrables variations où fusionnent les mondes aquatiques, célestes et végétaux, Monet confine ici à une forme d’abstraction. « L’azur aérien captif de l’azur liquide » (Paul Claudel).

Claude Monet, Le bassin aux nymphéas, 1917-1919

Claude Monet, Le bassin aux nymphéas, 1917-1919

Élément récurrent dans la peinture de Mitchell, l’eau, par le jeu de ses mémoires croisées, est celle du lac Michigan de son enfance, comme de la Hudson et de la East River de sa maturité à New York et celle de la Seine à Vétheuil. En 1948, elle partage sa fascination avec Barney Rosseta:

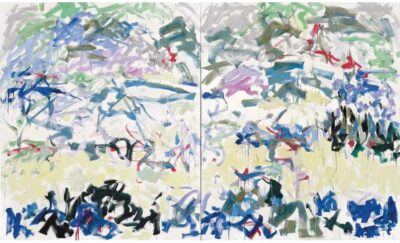

Joan Mitchell, Quatuor II for Betsy Jolas, 1976

Joan Mitchell, Quatuor II for Betsy Jolas, 1976

«Je découvre que l’on peut même trouver une raison de vivre dans les profondeurs, les reflets dans l’eau »

On les retrouve ainsi dans Sans titre (1955) et Quatuor II for Betsy Jolas (1976), celui-ci inspiré par la musique de cette compositrice et par le paysage que Mitchell voit depuis sa terrasse de Vétheuil à l’« heure des bleus», entre la nuit et le jour.

SENSATION ET FEELING

À partir du jardin que Monet crée comme motif et du paysage élu par Mitchell à Vétheuil, les deux artistes cherchent à fixer une « sensation » ou un « feeling », soit le souvenir de l’émotion provoquée au contact de la nature et transformée par la mémoire. C’est dans leur quête incessante autour de la couleur que les correspondances entre les deux artistes sont les plus fortes.

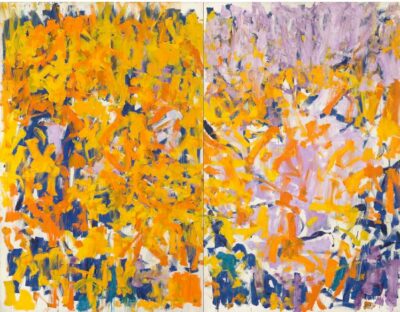

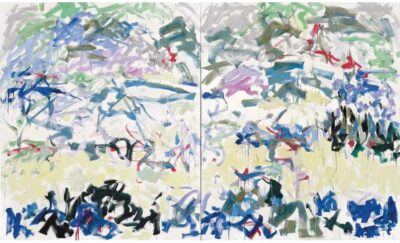

Un jardin pour Audrey (1975)

Un jardin pour Audrey (1975)

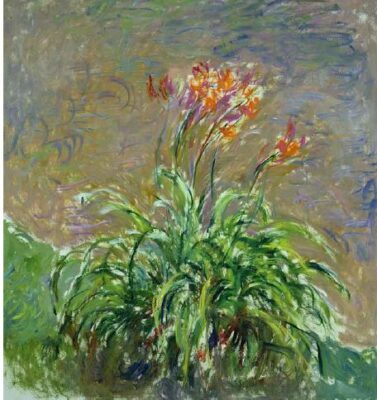

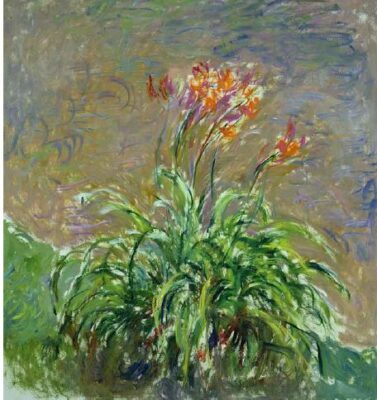

Un jardin pour Audrey (1975) dans un format monumental, un vocabulaire clairement abstrait et une gamme chromatique où dominent les verts, jaunes et orange sur fond blanc, fait écho aux Hémérocalles (1914-1917) et aux Coins du bassin (1917-1919) de Monet.

Claude Monet Les Hémérocalles, 1914-1917

Claude Monet Les Hémérocalles, 1914-1917

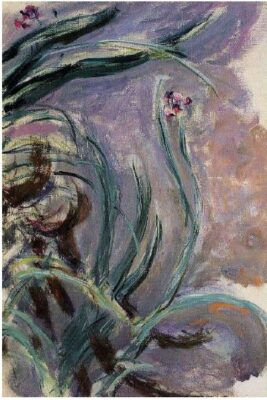

Beauvais (1986), réalisé à l’occasion de la visite de l’artiste à l’exposition des Matisse venus de Russie,

Joan Mitchell, Beauvais1986

Joan Mitchell, Beauvais1986

rejoint la liberté de touche des Iris Jaunes de Monet (1914-1917).

Iris Jaunes de Monet (1914-1917)

Iris Jaunes de Monet (1914-1917)

Joan Mitchell, Row Row (1982)

Joan Mitchell, Row Row (1982)

La gamme des bleus, verts et mauves de Row Row (1982) dialogue avec celle des Nymphéas avec rameaux de saule (1916-1919) et des Nymphéas (1916-1919)

Claude Monet, Nymphéas (1916-1919)

Claude Monet, Nymphéas (1916-1919)

dont la sérialité conduit progressivement à l’effacement du motif au service d’une planéité à la limite de l’abstraction.

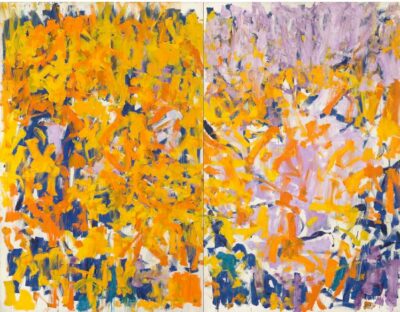

Contrastant avec une composante de mauves et de violets, les jaunes dominent dans Two Pianos (1980),

Joan Mitchell Two Pianos, 1980

Joan Mitchell Two Pianos, 1980

dont la dynamique des touches renvoie à une composition musicale éponyme de Gisèle Barreau. Dans une gamme comparable de rouge et de jaune, La Maison de l’artiste vue du jardin aux roses (1922-1924) de Monet atteste de la liberté expressive de la couleur et du geste. Une même dissolution du sujet est notable dans une série de tableaux de chevalet : Le Pont japonais (1918-1924) et Le Jardin à Giverny (1922-1926).

Claude Monet les saules pleureurs

PRÉSENCE DE LA POÉSIE

La poésie accompagne en permanence Joan Mitchell. Fille de la poète Marion Strobel, elle est proche d’écrivains et de poètes américains : James Schuyler, Frank O’Hara, John Ashbery… et, en France, de Samuel Beckett et Jacques Dupin. Sans titre, peint vers 1970, faisait partie de la collection de ce dernier, dont quatre poèmes ont inspiré les compositions au pastel réalisées par Joan Mitchell aux alentours de 1975 et présentées dans cette salle.

Joan Mitchell, Sans titre, peint vers 1970

Joan Mitchell, Sans titre, peint vers 1970

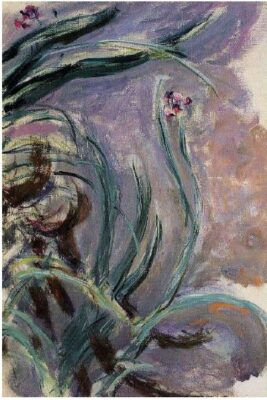

Claude Monet côtoie les écrivains de son temps, comme Zola, Maupassant, Mallarmé et Valéry. Les poètes sont d’ailleurs parmi les premiers, et longtemps les seuls, à célébrer l’oeuvre tardive de Monet, à laquelle appartient Iris (1924-1925).

Claude Monet, 1924/25

Claude Monet, 1924/25

En fin de section, Mon Paysage (1967), à travers la synthèse et l’économie de son titre, résume à lui seul l’engagement fondamental de Mitchell :

« Je peins à partir de paysages mémorisés que j’emporte avec moi – et de sensations mémorisées… ».

« UNE ONDE SANS HORIZON ET SANS RIVAGE » (MONET)

L’espace laissé en réserve domine dans les Nymphéas de Monet (1917-1919) et River de Mitchell (1989), mis en dialogue : le blanc en apprêt ou en rajouts s’associe à une gamme de vert, bleu, jaune et mauve, éclairant les compositions dans l’ouverture et l’extension de l’espace.

Joan Mitchell, River, 1989

Joan Mitchell, River, 1989

Monet retranscrit la fluidité de l’eau par des touches courtes proches d’une écriture calligraphique que l’on retrouve avec une autre intensité dans la gestualité expressive du diptyque de Mitchell.

Claude Monet Nymphéas, 1917-1919

Claude Monet Nymphéas, 1917-1919

Le parcours se clôt sur deux grands ensembles : d’une part,

L’Agapanthe de Monet (1915-1926), triptyque monumental qui a joué un rôle décisif pour la reconnaissance de l’artiste aux États-Unis, exposé ici pour la première fois dans son intégralité à Paris ; d’autre part, dix tableaux issus du cycle de La Grande Vallée de Joan Mitchell (1983-1984). Tous deux correspondent à des environnements où la dissolution du sujet dans la couleur et l’affranchissement des limites spatiales créent un espace immersif pour le spectateur.

Joan Mitchell, la Grande vallée

Joan Mitchell, la Grande vallée

La gamme colorée privilégie les mauves, violets, bleus, verts et jaunes ; chez Monet l’application de frottis monochromes en atténue l’éclat, induisant une certaine contemplation. Chez Mitchell, les couleurs sont fortes et les touches énergiques, faisant de cette oeuvre, à l’origine endeuillée, un éclatant hymne à la vie.

Informations pratiques

Réservations

Sur le site : www.fondationlouisvuitton.fr

Horaires d’ouverture

(hors vacances scolaires)

Lundi, mercredi et jeudi de 11h à 20h

Vendredi de 11h à 21h

Nocturne le 1er vendredi du mois jusqu’à 23h

Samedi et dimanche de 10h à 20h

Fermeture le mardi

Horaires d’ouverture

(vacances scolaires)

Vacances de la Toussaint : Tous les jours de 10h à 20h

Vacances de Noël : Tous les jours de 10h à 20h

Vacances de Février : Tous les jours de 10h à 20h

Accès

Adresse : 8, avenue du Mahatma Gandhi,

Bois de Boulogne, 75116 Paris.

Métro : ligne 1, station Les Sablons,

sortie Fondation Louis Vuitton.

Navette de la Fondation : départ toutes les

20 minutes de la place Charles-de-Gaulle – Etoile, 44 avenue de Friedland 75008 Paris (Service réservé aux personnes munies d’un billet Fondation et d’un titre de transport – billet aller-retour de 2€ en vente sur www.fondationlouisvuitton.fr ou à bord)

Partager la publication "DIALOGUE MONET – MITCHELL"

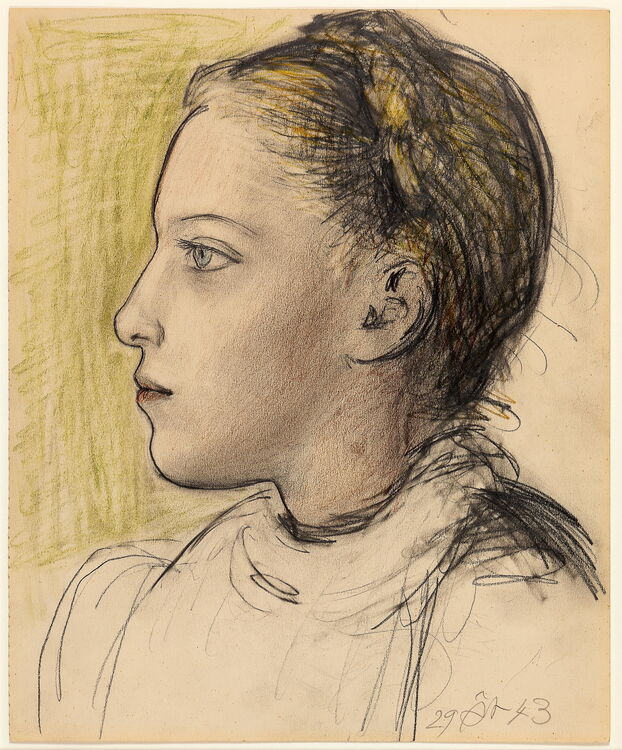

Marie-Thérèse Walter et Maya

Marie-Thérèse Walter et Maya Maya Ruiz-Picasso au Bateau

Maya Ruiz-Picasso au Bateau

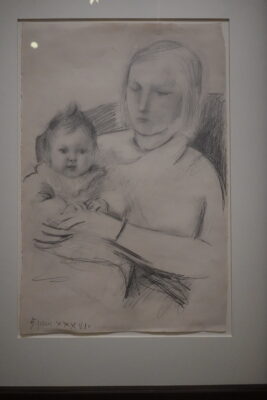

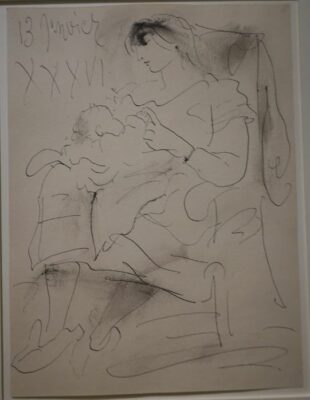

Marie Thérèse Walter et Maya en Madone à l’enfant, 1936

Marie Thérèse Walter et Maya en Madone à l’enfant, 1936

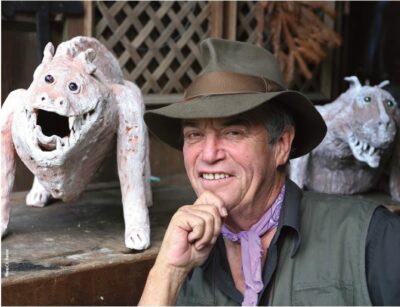

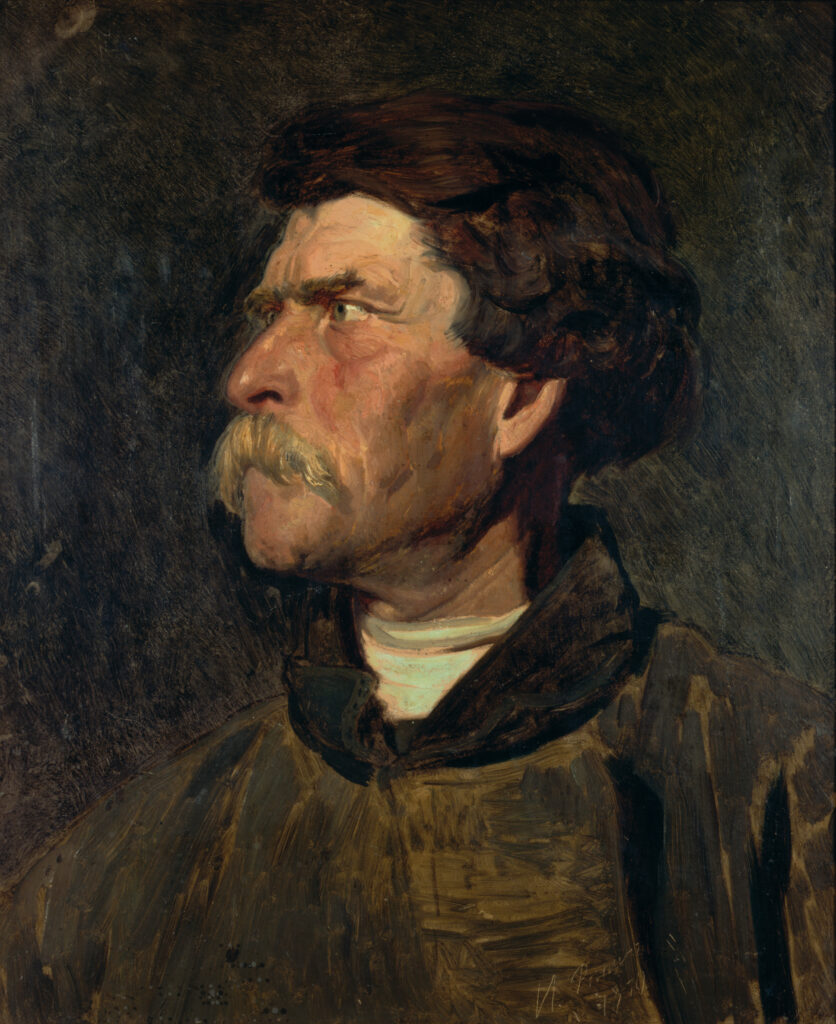

Bernard Latuner

Bernard Latuner

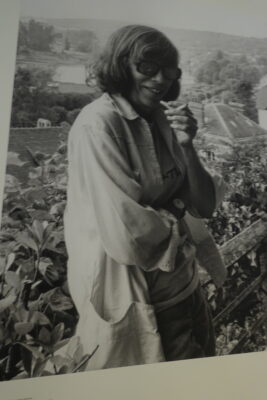

photo E.I.

photo E.I. photo E.I.

photo E.I. « Raymond a la notion du temps et de l’espace. La vie est un rêve pour lui et cet état d’esprit guide son travail. Il raconte des histoires et, moi, je l’écoute comme une enfant car il me fait rire, me bouscule et me fait rêver. Raymond Waydelich représente tout ce que j’aime chez l’être humain et l’artiste : le talent, l’acuité visuelle, la spontanéité, l’inventivité débordante et l’intelligence créative qui caractérise les génies, l’humilité, l’altruisme, le don de soi, la fidélité, le souci de garder la mémoire de son territoire, la mémoire des autres, des plus connus aux inconnus, la mémoire des traditions, la mémoire de la langue, l’humour, la dérision avec la spontanéité et la gouaille d’un être aussi fulgurant que délicat, aussi bruyant que discret, mais aussi généreux qu’effacé. Raymond est une madeleine de Proust à lui seul »

« Raymond a la notion du temps et de l’espace. La vie est un rêve pour lui et cet état d’esprit guide son travail. Il raconte des histoires et, moi, je l’écoute comme une enfant car il me fait rire, me bouscule et me fait rêver. Raymond Waydelich représente tout ce que j’aime chez l’être humain et l’artiste : le talent, l’acuité visuelle, la spontanéité, l’inventivité débordante et l’intelligence créative qui caractérise les génies, l’humilité, l’altruisme, le don de soi, la fidélité, le souci de garder la mémoire de son territoire, la mémoire des autres, des plus connus aux inconnus, la mémoire des traditions, la mémoire de la langue, l’humour, la dérision avec la spontanéité et la gouaille d’un être aussi fulgurant que délicat, aussi bruyant que discret, mais aussi généreux qu’effacé. Raymond est une madeleine de Proust à lui seul » Une brillante

Une brillante

Jusqu’au

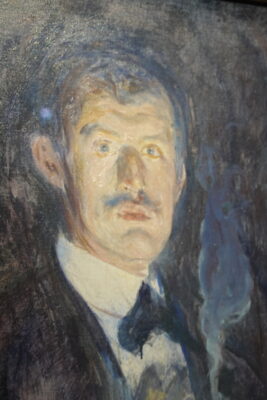

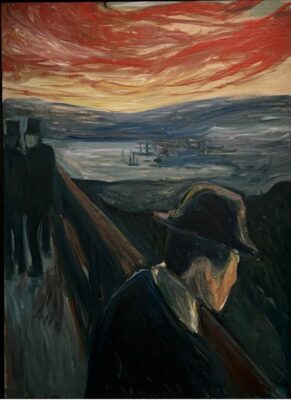

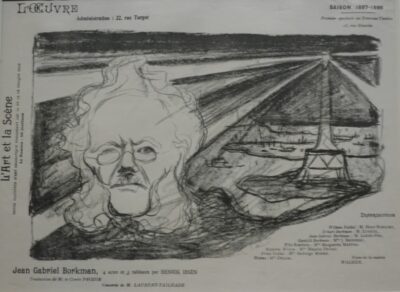

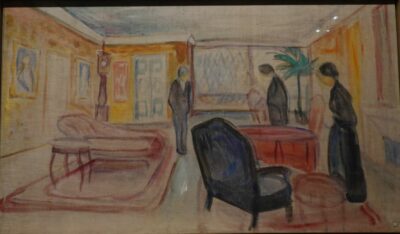

Jusqu’au  En 1885, il séjourne à Paris une première fois grâce à l’aide financière du peintre Frits Thaulow. Il visite les musées français et découvre les oeuvres des artistes

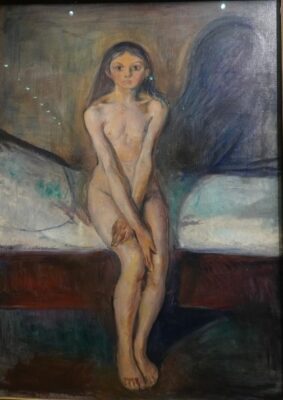

En 1885, il séjourne à Paris une première fois grâce à l’aide financière du peintre Frits Thaulow. Il visite les musées français et découvre les oeuvres des artistes Puberté occupe une place à part : elle débute un questionnement majeur sur le passage entre deux âges, sur cet état d’instabilité caractéristique des moments

Puberté occupe une place à part : elle débute un questionnement majeur sur le passage entre deux âges, sur cet état d’instabilité caractéristique des moments L’enfant malade

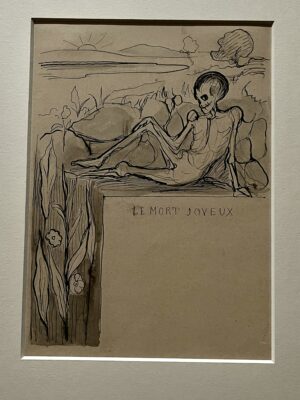

L’enfant malade Edward Munch, la Frise de la vie croquis

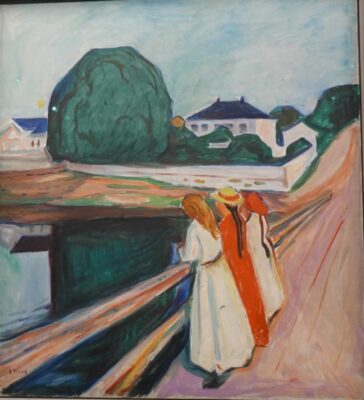

Edward Munch, la Frise de la vie croquis Celle de Berlin en 1902 est un jalon important : pour la première fois, Munch pense l’accrochage de ses oeuvres comme un véritable discours, insistant sur le cycle perpétuel de la vie et de mort.

Celle de Berlin en 1902 est un jalon important : pour la première fois, Munch pense l’accrochage de ses oeuvres comme un véritable discours, insistant sur le cycle perpétuel de la vie et de mort.

Parallèlement à ses peintures, Munch décline les motifs de La Frise de la vie dans de nombreux dessins et gravures. Il commence à les exposer comme

Parallèlement à ses peintures, Munch décline les motifs de La Frise de la vie dans de nombreux dessins et gravures. Il commence à les exposer comme

Par ailleurs, cet art de la variation lui permet d’approcher à chaque fois un peu plus l’émotion qu’il cherche à provoquer. Grâce aux multiples versions de ses oeuvres, il peut de plus garder près de lui un souvenir de sa production, inspiration pour de futures réalisations.

Par ailleurs, cet art de la variation lui permet d’approcher à chaque fois un peu plus l’émotion qu’il cherche à provoquer. Grâce aux multiples versions de ses oeuvres, il peut de plus garder près de lui un souvenir de sa production, inspiration pour de futures réalisations.

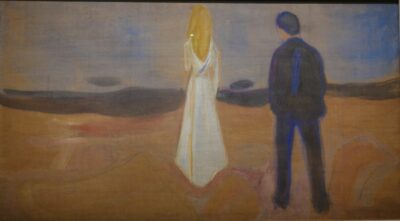

Solitude

Solitude

De générations différentes – Joan Mitchell étant née un an avant la mort de Claude Monet -, leurs peintures furent d’abord rapprochées dans le cadre de l’émergence de l’expressionnisme abstrait américain dans les années 1950.

De générations différentes – Joan Mitchell étant née un an avant la mort de Claude Monet -, leurs peintures furent d’abord rapprochées dans le cadre de l’émergence de l’expressionnisme abstrait américain dans les années 1950.  Monet est alors redécouvert comme précurseur de la modernité américaine et son oeuvre tardive réhabilitée après l’accueil critique reçu en France par les Nymphéas de l’Orangerie en 1927. L’association des deux artistes est confortée par l’installation de Mitchell à Vétheuil en 1968, dans une demeure surplombant la maison où vécut Monet de 1878 à 1881.

Monet est alors redécouvert comme précurseur de la modernité américaine et son oeuvre tardive réhabilitée après l’accueil critique reçu en France par les Nymphéas de l’Orangerie en 1927. L’association des deux artistes est confortée par l’installation de Mitchell à Vétheuil en 1968, dans une demeure surplombant la maison où vécut Monet de 1878 à 1881. Claude Monet, Le bassin aux nymphéas, 1917-1919

Claude Monet, Le bassin aux nymphéas, 1917-1919 Joan Mitchell, Quatuor II for Betsy Jolas, 1976

Joan Mitchell, Quatuor II for Betsy Jolas, 1976 Un jardin pour Audrey (1975)

Un jardin pour Audrey (1975) Claude Monet Les Hémérocalles, 1914-1917

Claude Monet Les Hémérocalles, 1914-1917 Joan Mitchell, Beauvais1986

Joan Mitchell, Beauvais1986 Iris Jaunes de Monet (1914-1917)

Iris Jaunes de Monet (1914-1917)  Joan Mitchell, Row Row (1982)

Joan Mitchell, Row Row (1982) Claude Monet, Nymphéas (1916-1919)

Claude Monet, Nymphéas (1916-1919) Joan Mitchell Two Pianos, 1980

Joan Mitchell Two Pianos, 1980

Joan Mitchell, Sans titre, peint vers 1970

Joan Mitchell, Sans titre, peint vers 1970 Claude Monet, 1924/25

Claude Monet, 1924/25 Joan Mitchell, River, 1989

Joan Mitchell, River, 1989 Claude Monet Nymphéas, 1917-1919

Claude Monet Nymphéas, 1917-1919

Joan Mitchell, la Grande vallée

Joan Mitchell, la Grande vallée

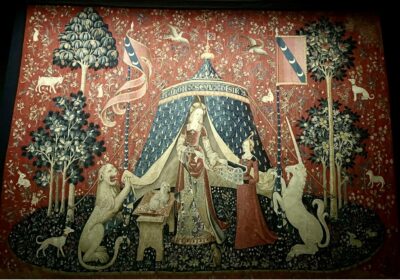

En quelque sorte c’est la Joconde de ce musée, les

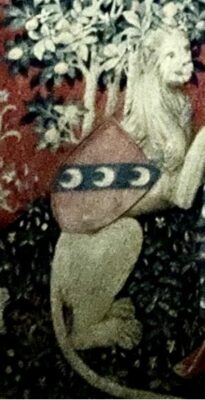

En quelque sorte c’est la Joconde de ce musée, les  Sur un grand ovale bleu, la Dame, élégante, parée de bijoux et souvent assistée d’une demoiselle, se tient solennellement, entre un lion et une licorne porteurs de bannières, de capes ou d’

Sur un grand ovale bleu, la Dame, élégante, parée de bijoux et souvent assistée d’une demoiselle, se tient solennellement, entre un lion et une licorne porteurs de bannières, de capes ou d’

Les modèles des femmes et des animaux à grande échelle ont été dessinés par le peintre Jean d’Ypres. Actif à Paris de 1489 à 1508, il est connu comme enlumineur au service de la reine Anne de Bretagne et comme auteur de modèles pour des vitraux ou pour des gravures illustrant des livres imprimés. Les plantes et les animaux ont pu être tissés à partir de modèles détenus dans les ateliers des liciers.

Les modèles des femmes et des animaux à grande échelle ont été dessinés par le peintre Jean d’Ypres. Actif à Paris de 1489 à 1508, il est connu comme enlumineur au service de la reine Anne de Bretagne et comme auteur de modèles pour des vitraux ou pour des gravures illustrant des livres imprimés. Les plantes et les animaux ont pu être tissés à partir de modèles détenus dans les ateliers des liciers.

Markus Lupertz 1941

Markus Lupertz 1941 Avec ses trois représentantes de la production actuelle (2022), rassemblées en tant qu’invitées de l’exposition au milieu de la présentation des oeuvres de Georg Baselitz, Sigmar Polke et Gerhard Richter, l’artiste crée des copies réalistes, d’elle-même. Elle les a apprêtées selon un choix de tenues tout à fait séduisantes. Il s’agit d’avatars, créés à partir d’un scan 3D, le matériau de leur enveloppe extérieur est en silicone, le squelette en métal. Un chatbot est également implanté dans leur corps. Il utilise l’intelligence artificielle pour

Avec ses trois représentantes de la production actuelle (2022), rassemblées en tant qu’invitées de l’exposition au milieu de la présentation des oeuvres de Georg Baselitz, Sigmar Polke et Gerhard Richter, l’artiste crée des copies réalistes, d’elle-même. Elle les a apprêtées selon un choix de tenues tout à fait séduisantes. Il s’agit d’avatars, créés à partir d’un scan 3D, le matériau de leur enveloppe extérieur est en silicone, le squelette en métal. Un chatbot est également implanté dans leur corps. Il utilise l’intelligence artificielle pour Avec le temps, la poupée parlante promet de devenir de plus en plus intelligente et de s’épanouir dans le rôle de sa créatrice, y compris dans son rayonnement érotique sophistiqué, qui la rend aussi inaccessible que disponible. Elle pratique le langage des Jésuites, en répondant à une question quelque peu trop personnelles, par une question.

Avec le temps, la poupée parlante promet de devenir de plus en plus intelligente et de s’épanouir dans le rôle de sa créatrice, y compris dans son rayonnement érotique sophistiqué, qui la rend aussi inaccessible que disponible. Elle pratique le langage des Jésuites, en répondant à une question quelque peu trop personnelles, par une question.  Voilà l’une des déclarations de l’artiste britannique

Voilà l’une des déclarations de l’artiste britannique  Le titre de l’exposition, Transformers, est tiré du film d’action et de science fiction américain du même nom, Transformers, (2017), extrêmement populaire,

Le titre de l’exposition, Transformers, est tiré du film d’action et de science fiction américain du même nom, Transformers, (2017), extrêmement populaire,

« Female Figure » dit l’artiste, « incarne la tension entre le subjectif et l’objectif, entre l’excitation et la répulsion. Elle est mon interprétation de (ma propre) masculinité.

« Female Figure » dit l’artiste, « incarne la tension entre le subjectif et l’objectif, entre l’excitation et la répulsion. Elle est mon interprétation de (ma propre) masculinité.

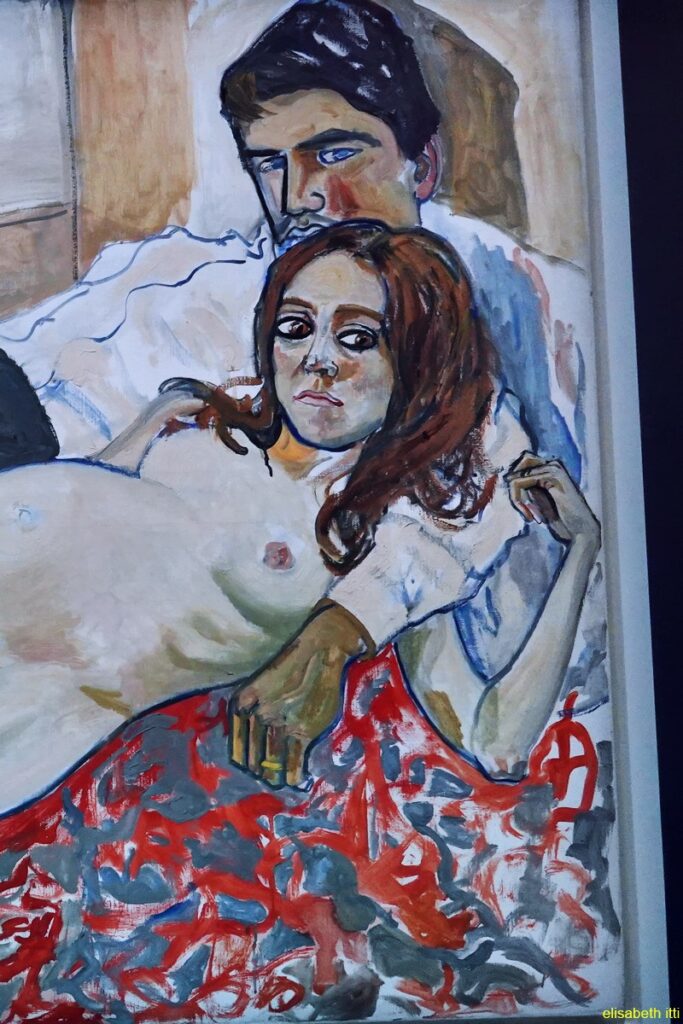

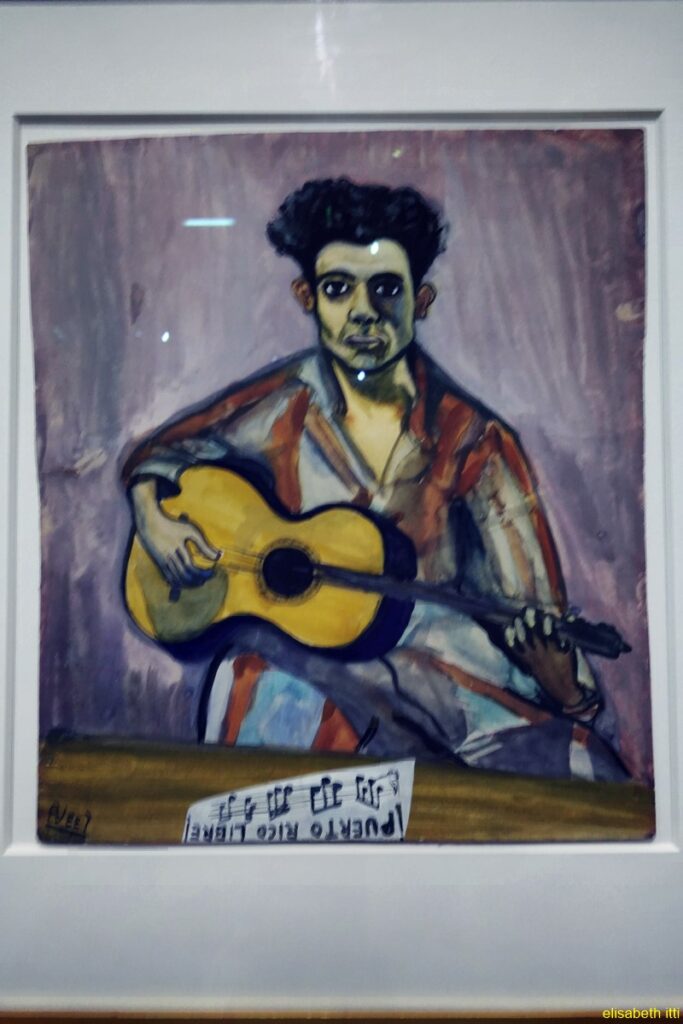

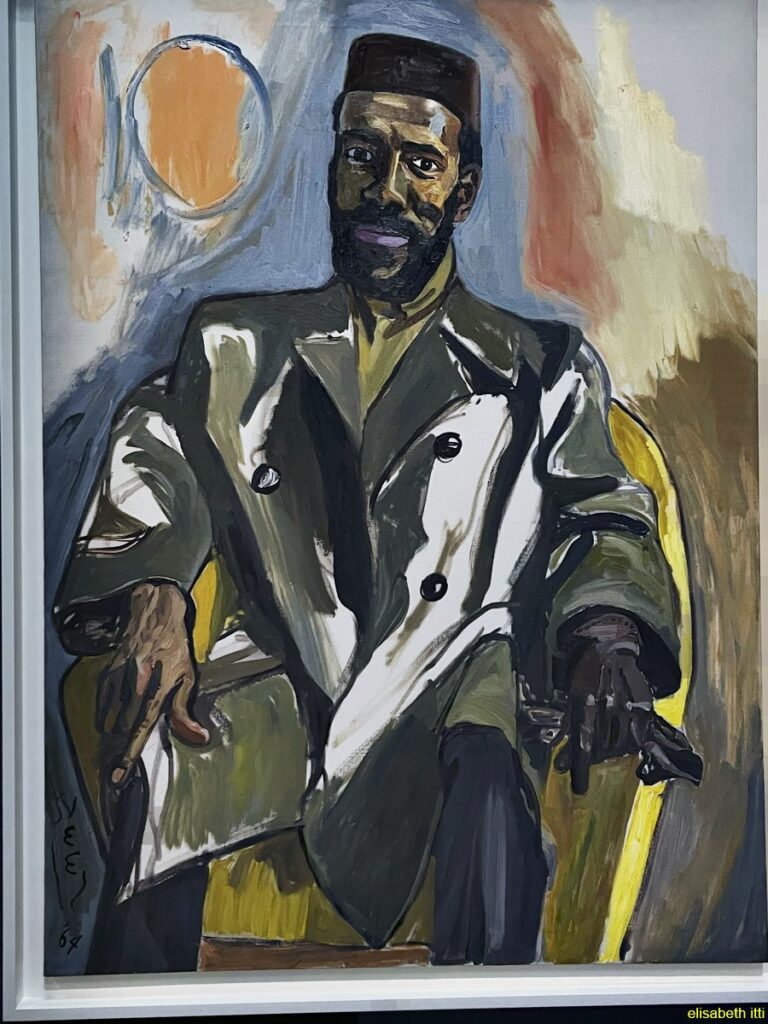

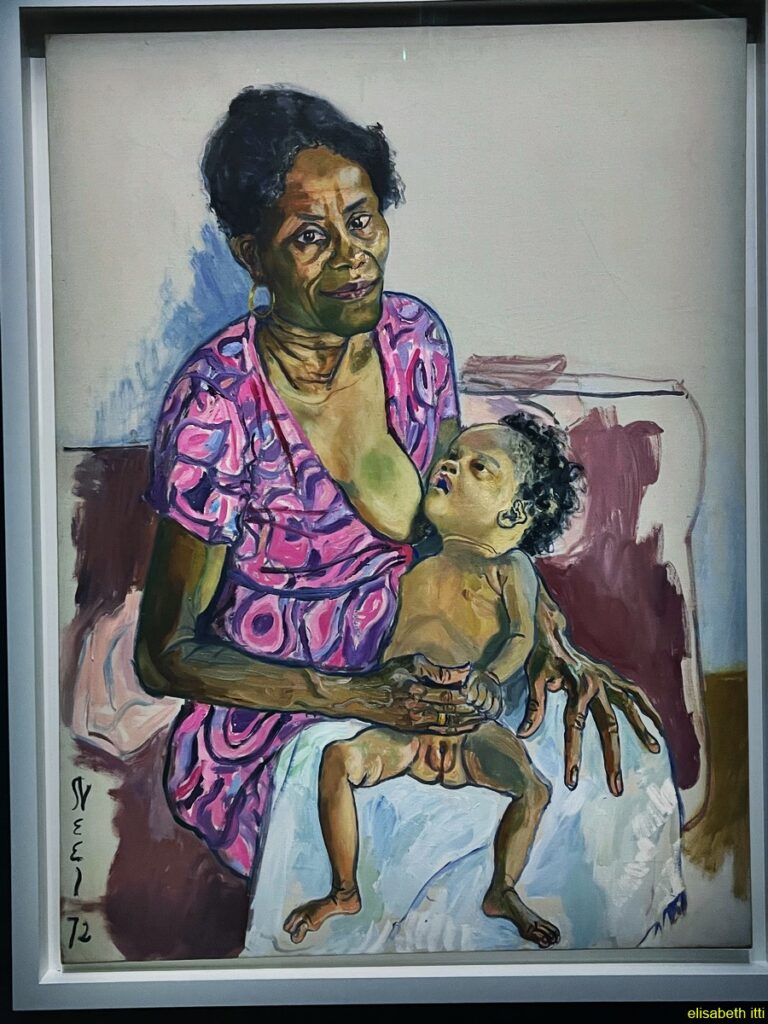

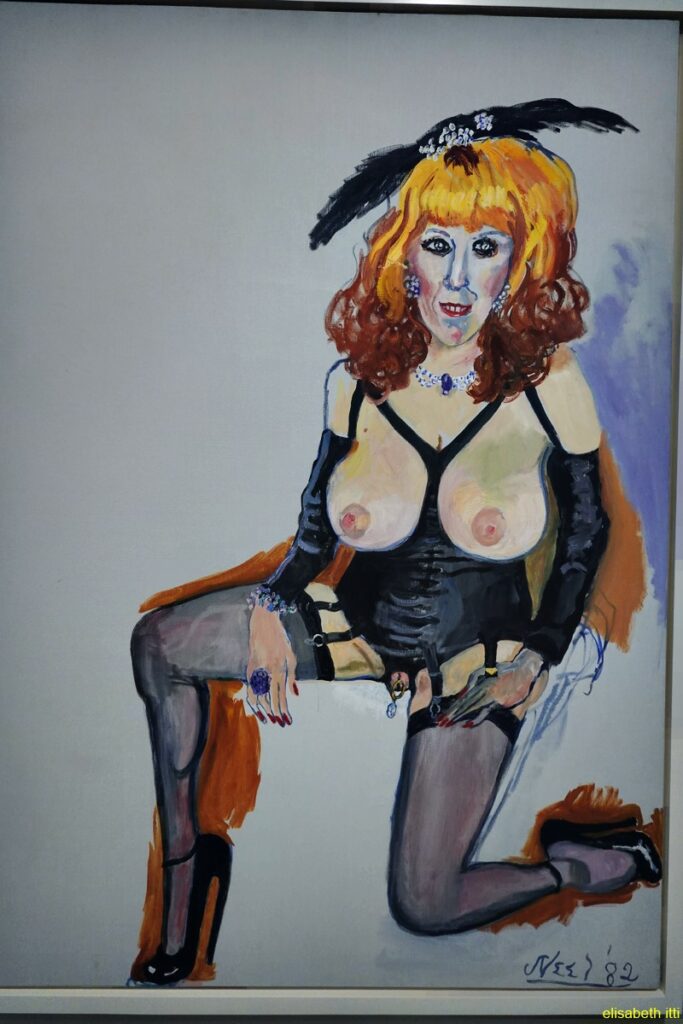

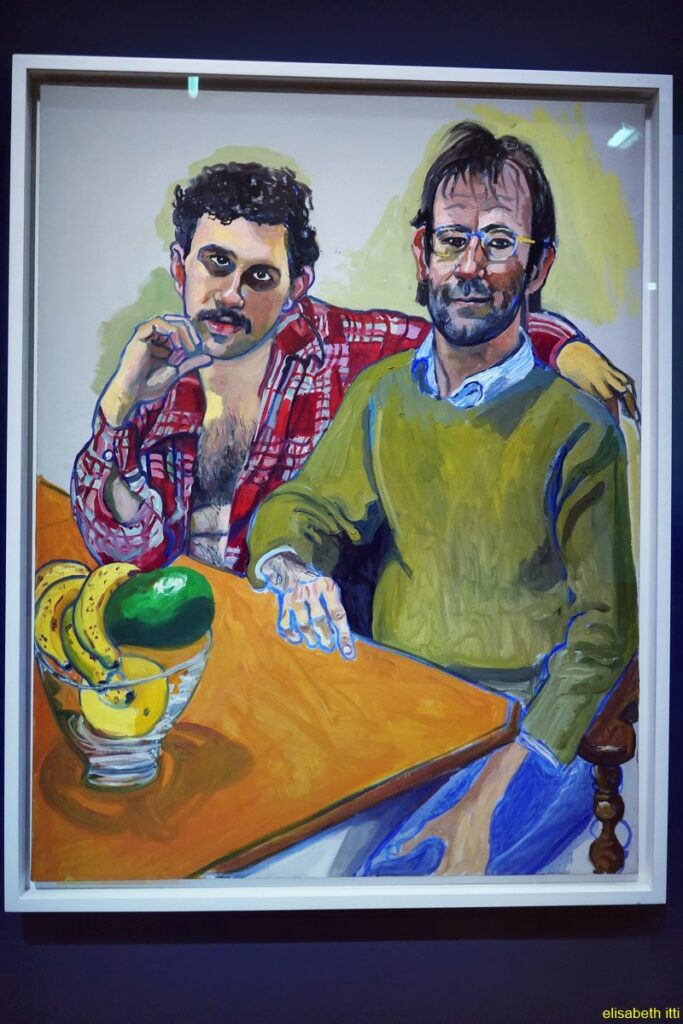

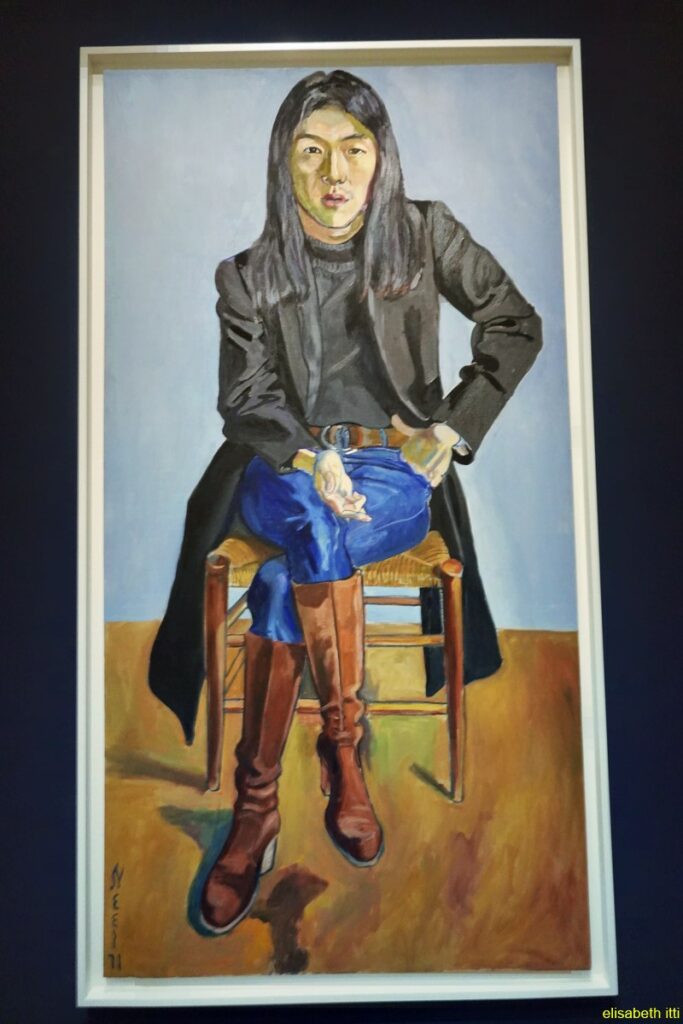

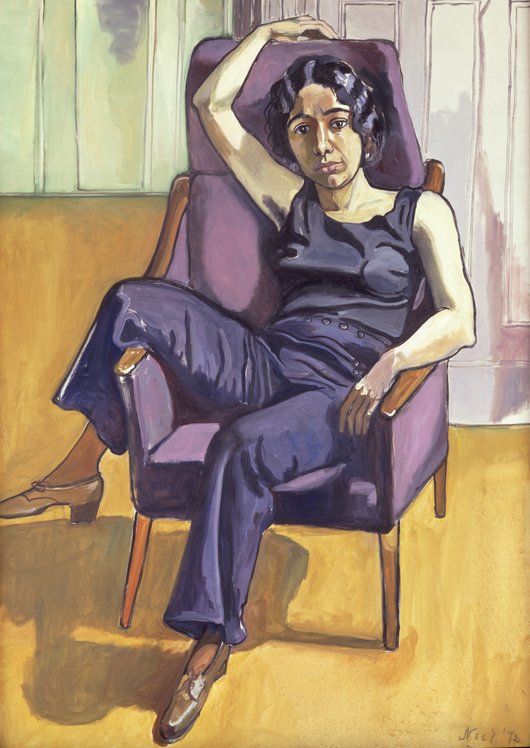

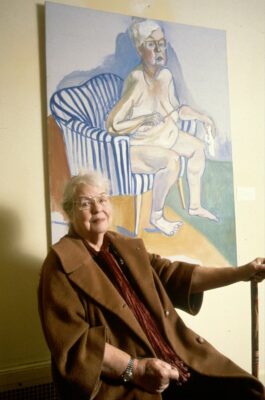

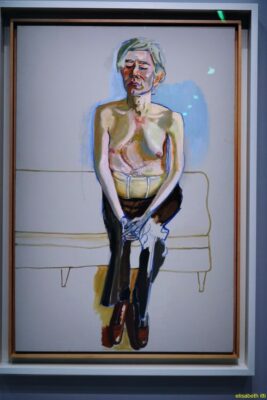

Tout au long de sa vie, cette femme radicale, membre du parti communiste, ne cesse de peindre les marginaux de la société américaine, ceux et celles qui sont écartés en raison de leurs origines, la couleur de leur peau, leur excentricité, leur orientation sexuelle ou encore de la radicalité de leur engagement politique. Même si, grâce à une notoriété grandissante à partir des années 1960, Neel élargit le spectre de ses modèles aux milieux plus favorisés, elle reste toujours fidèle à ses convictions de gauche. Communiste engagée, Alice Neel fut un temps fichée par le FBI : un événement qui fut une source d’inspiration pour l’artiste conceptuelle américaine.

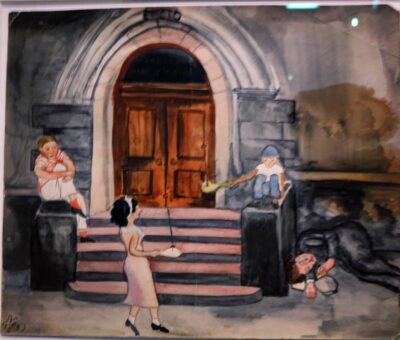

Tout au long de sa vie, cette femme radicale, membre du parti communiste, ne cesse de peindre les marginaux de la société américaine, ceux et celles qui sont écartés en raison de leurs origines, la couleur de leur peau, leur excentricité, leur orientation sexuelle ou encore de la radicalité de leur engagement politique. Même si, grâce à une notoriété grandissante à partir des années 1960, Neel élargit le spectre de ses modèles aux milieux plus favorisés, elle reste toujours fidèle à ses convictions de gauche. Communiste engagée, Alice Neel fut un temps fichée par le FBI : un événement qui fut une source d’inspiration pour l’artiste conceptuelle américaine. Aquarelle 1936, West Street

Aquarelle 1936, West Street À Cuba, Alice Neel découvre, une pauvreté qu’elle n’a jamais imaginée, d’autant

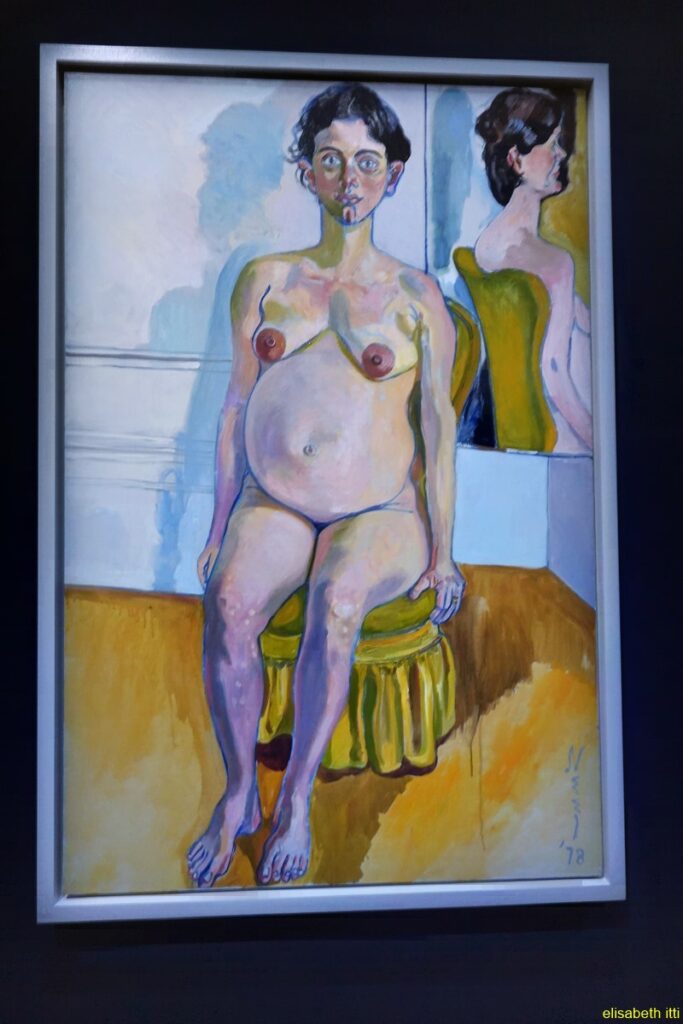

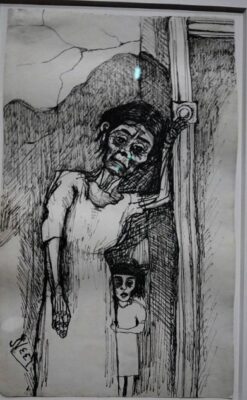

À Cuba, Alice Neel découvre, une pauvreté qu’elle n’a jamais imaginée, d’autant Ses nus féminins sont très éloignés du canon traditionnel façonné par le regard masculin, ainsi que ses femmes enceintes dans leur plus simple appareil, sans aucun sentimentalisme. Elle a même eu le courage de portraiturer une victime de violences conjugales. Pour cela, Neel est devenue une icône du féminisme militant.

Ses nus féminins sont très éloignés du canon traditionnel façonné par le regard masculin, ainsi que ses femmes enceintes dans leur plus simple appareil, sans aucun sentimentalisme. Elle a même eu le courage de portraiturer une victime de violences conjugales. Pour cela, Neel est devenue une icône du féminisme militant. raversant les périodes de l’abstraction triomphante, du pop art, de l’art minimal et conceptuel, Alice Neel, une femme libre et indépendante, est restée avec sa peinture figurative à contre-courant des avant-gardes qui marquent la scène de New York où elle avait élu domicile au début des années 1930. Habitant dans les quartiers populaires et multiethniques – Greenwich Village d’abord, Spanish Harlem ensuite – Neel, vivant des aides sociales et mère célibataire, se sent proche de ses modèles, auxquels elle cherche à s’identifier. Son engagement n’est jamais abstrait, mais nourri de vraies expériences. Peindre l’histoire sans le filtre d’une proximité intime ne l’intéresse pas. À l’instar de l’œil de la caméra, Neel fait entrer dans notre champ de vision des personnes qui auparavant restaient dans l’obscurité et tombaient dans l’oubli. C’est son premier geste politique. Le second réside dans son choix de cadrage – une frontalité qui interpelle. L’artiste nous place droit devant ses modèles.

raversant les périodes de l’abstraction triomphante, du pop art, de l’art minimal et conceptuel, Alice Neel, une femme libre et indépendante, est restée avec sa peinture figurative à contre-courant des avant-gardes qui marquent la scène de New York où elle avait élu domicile au début des années 1930. Habitant dans les quartiers populaires et multiethniques – Greenwich Village d’abord, Spanish Harlem ensuite – Neel, vivant des aides sociales et mère célibataire, se sent proche de ses modèles, auxquels elle cherche à s’identifier. Son engagement n’est jamais abstrait, mais nourri de vraies expériences. Peindre l’histoire sans le filtre d’une proximité intime ne l’intéresse pas. À l’instar de l’œil de la caméra, Neel fait entrer dans notre champ de vision des personnes qui auparavant restaient dans l’obscurité et tombaient dans l’oubli. C’est son premier geste politique. Le second réside dans son choix de cadrage – une frontalité qui interpelle. L’artiste nous place droit devant ses modèles.