La cérémonie d’adieu aura lieu le samedi 21 février à 9h30 au Crématorium de l’Ill, 14 rue Jean Monnet à Sausheim. Vient qui veut . La cérémonie sera suivie d’un verre de l’amitié à 11h30 au Séchoir , 25 rue Josué Hofer 68200 Mulhouse.

Je remets en ligne le billet rédigée le 27 février 2011 pour la parution du premier livre d’Hélène Sturm, billet qui est tronqué suite à :

(A compter du 5 juin 2019, votre blog ne sera plus accessible, et ses contenus, y compris les photos et textes, seront supprimés (Le Monde)

Aussi j’ai été obligée de trouver un autre hébergeur, la sauvegarde et la migration n’ont pas permis de maintenir, à regret, les anciennes images.)

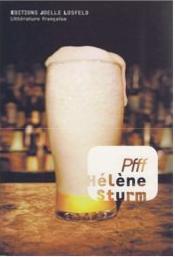

Pfff roman d’Hélène Sturm

Samedi 5 mars

Samedi 5 mars

de 15h à 17h

Hélène STURM

dédicace

son roman Pfff,

Editions Joëlle Losfeld

à la

Librairie BISEY

35 Place de la Réunion

68100 MULHOUSE

www.bisey.eu

extrait : Odile, une jeune femme, ni jolie ni vilaine, se réveille un matin, plus aimable que d’ordinaire.

C’est le point de départ d’une drôle d’histoire où se croisent des taulières de bistrots, des tueurs à gages, un jeune homme timide et ses amis d’autrefois, sans compter les chiens, les chats et les poissons rouges. Les objets ont leur importance, particulièrement les livres qui rythment la vie.

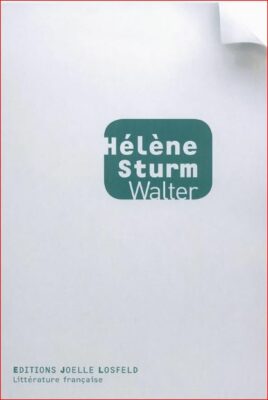

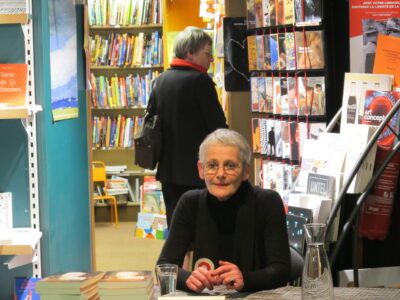

Au Salon du Livre à Paris en 2014 pour son livre Walter

HÉLÈNE STURM est née en Alsace.

Après avoir pratiqué différents métiers, notamment dans l’audiovisuel ou encore l’enseignement, elle a partagé jusqu’à très récemment son temps entre Mulhouse et la Drôme où elle réside depuis une dizaine d’années. Pfff est son premier roman.

Quelques appréciations de lecteurs

Les lectures de Sophie

B B : Que Sophie, qui je crois est toujours un peu plus sensible au fond qu’à la forme, à l’histoire qu’au style, et qui représente tout à fait les lectrices de ELLE magazine où elle a démarré son blo, ait été « scotchée » par Pfff, c’est plutôt bon signe, je trouve !

I V : Terminé « Pfff ». Quel chouette tourbillon au Paradis sur fond de bartlebysme 🙂 !

Jolie réussite que ce premier roman ♥

Jean D : peut-être l’idéal est-il de le déguster vite, d’un coup; puis, plus tard, de le savourer infiniment lentement….comme l’on fait avec un tableau, pour le coup de poing, puis les petites caresses…

Le bouquinovore :

Mon avis : Comment peut-on parler d’un livre qui à pour titre « pfff». Encore la semaine dernière lorsqu’on me demandait quel livre j’étais en train de lire en ce moment ? Je leur répondais « pfff » le premier roman d’Hélène Sturm. La réaction, souvent la même, « et bien si tu n’aime pas change de livre ». Et connaissant les droits imprescriptibles du lecteur(le droit de ne pas lire, le droit de sauter des pages, le droit de ne pas finir un livre…) si ce livre avait réellement était « pfff », je ne l’aurai certainement pas fini. Cependant je tien à rassurer l’auteur (même si je doute qu’elle vienne à lire ma chronique) que malgré cela un bon nombre d’amis adeptes d’il caffe di Pietro avaient reconnues le bruit subtile lorsque le barman tire la bière.

Ce roman n’est pas une histoire, mais des histoires, au fil des pages, on passe d’un personnage à l’autre, d’Odile à Walter, passant par Legendre, Beaufils ou encore Jaboulier.

Ce que j’ai aimé dans ce livre, c’es le concept même du livre, des gens des histoires et deux cafés, le trait d’union entre les personnages est ce lieu même de rencontre que peut représenter un café. On à l’impression de lire du Godard, il n’y a pas une histoire mais des histoires qui s’unies. Les personnages sont attachants, ils nous font sourire. Odile en ai le personnage clé mais à mes yeux, Walter au fur et à mesure des pages prend sa place.

De plus l’auteur à une écriture très agréable à lire, elle sait jouer avec les mots, en abuse peut être un peu parfois.

De plus l’auteur à une écriture très agréable à lire, elle sait jouer avec les mots, en abuse peut être un peu parfois.

« Lorsqu’il s’en traite, Walter se demande chaque fois avec combien de l « imbécile » s’écrit. Je suis un idiot, profère-t-il alors, de n’écrire rien d’autre que des listes de choses à faire de choses défaites, de mots dont l’orthographe lui fait défaut, de mots qui ouvrent des mondes, de mots qu’il n’aime pas. Dès qu’un u cogne un p, il a la chair de poule, « stupre » et « volupté » le réfrigèrent, alors que « suave » le touche, même s’il ne l’avouerait pour rien au monde, et que « jute »lui rougit les joues et qu’il se laisse aiguiser par « pudeur » et par « impudeur » et ce qu’ils évoquent de draps blancs ou de draps froissés. Il faut du désir pour écrire, et jamais il n’en trouve assez pour s’en faire de l’encre »

Un seul petit bémol à cette lecture, étant souvent dans les transports en commun, il est vrai que parfois j’ai eu un peu de mal à me resituer dans les histoires de chaque personnage, le lien entre chacun étant souvent assez subtile, une phrase, un objet.

Cultureàpoint

E I : Quel peut-être le rapport entre un bock de bière et une paire de nike à talons ? C’est tout l’art de la prose d’Hélène, qu’elle déroule et tricote dans son roman. Je me demande où elle a trouvé le temps pour écrire tout ça ? …♥

précipitez-vous car il n’y en aura pas pour tout le monde !

Joli souvenir, Helene et moi, le jour de la dédicace chez Bisey

Mes sincères condoléances pour Sandrine, Matthieu et Pablo Stahl

Partager la publication "Helene Sturm"

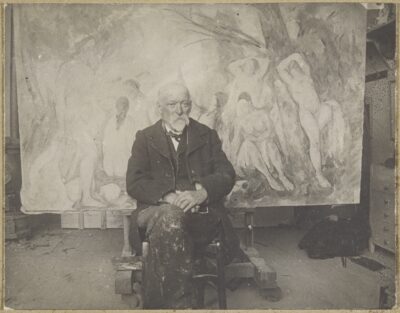

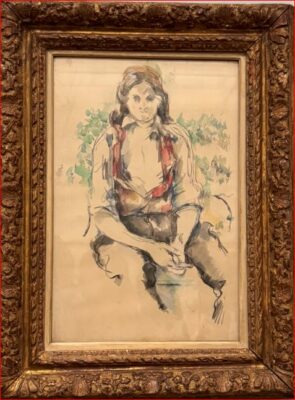

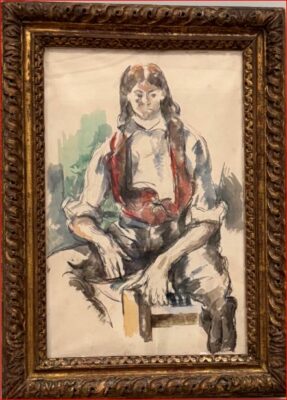

Joueurs de cartes Courtauld Gallery à Londres 1892-1896

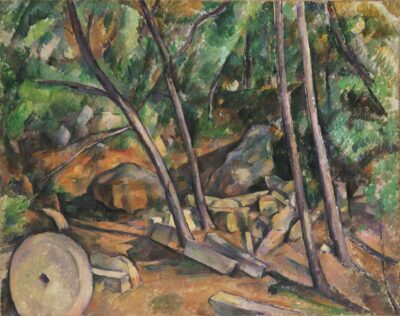

Joueurs de cartes Courtauld Gallery à Londres 1892-1896 La pierre à moudre au parc du Château Noir

La pierre à moudre au parc du Château Noir

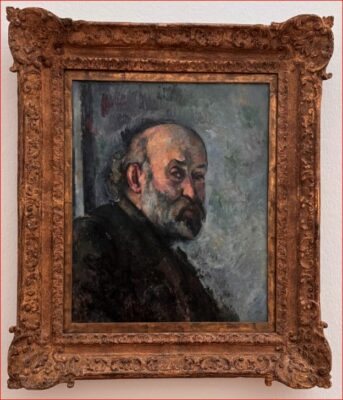

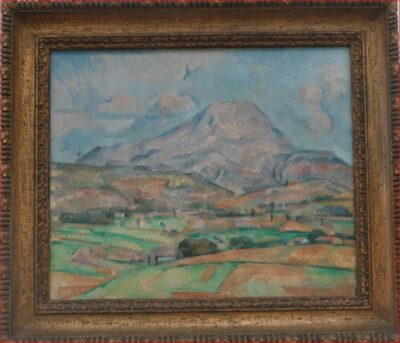

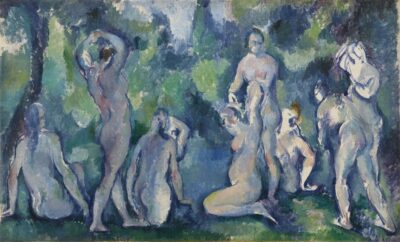

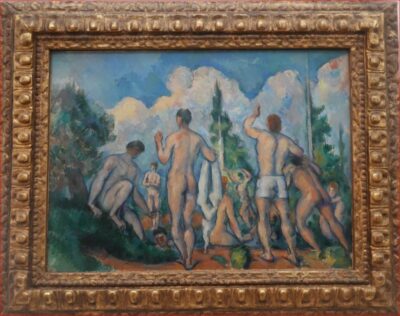

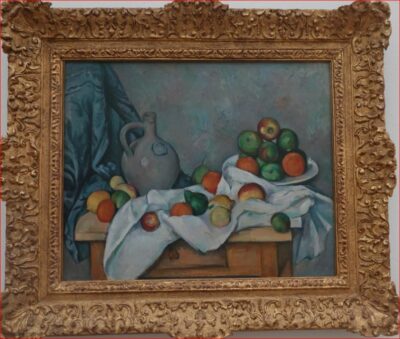

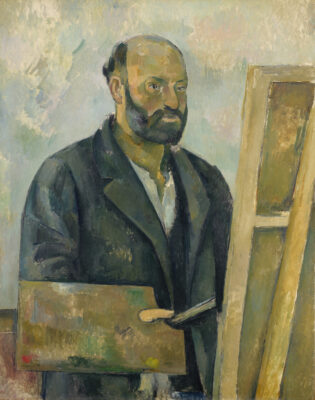

Pour Cezanne, cela signifie qu’il ne faut pas simplement représenter la nature mais donner à voir ses formes, ses couleurs et son atmosphère, l’art comme parallèle à la nature. Des années 1880 à sa mort, il peint la montagne Sainte-Victoire une trentaine de fois à l’huile et en réalise de nombreuses vues à l’aquarelle. L’exposition à la Fondation Beyeler réunit

Pour Cezanne, cela signifie qu’il ne faut pas simplement représenter la nature mais donner à voir ses formes, ses couleurs et son atmosphère, l’art comme parallèle à la nature. Des années 1880 à sa mort, il peint la montagne Sainte-Victoire une trentaine de fois à l’huile et en réalise de nombreuses vues à l’aquarelle. L’exposition à la Fondation Beyeler réunit

À l’occasion du 400e anniversaire de la naissance de Louis Couperin,

À l’occasion du 400e anniversaire de la naissance de Louis Couperin,

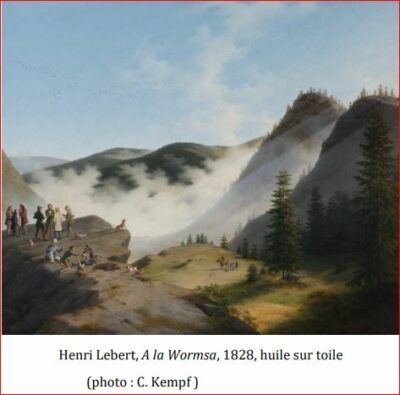

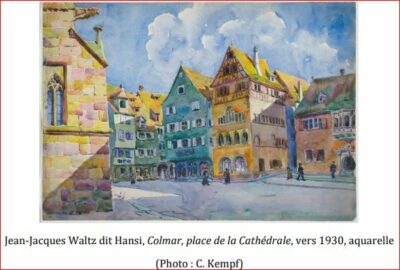

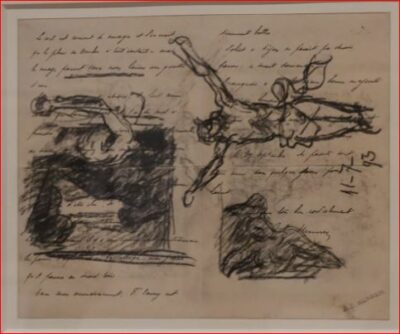

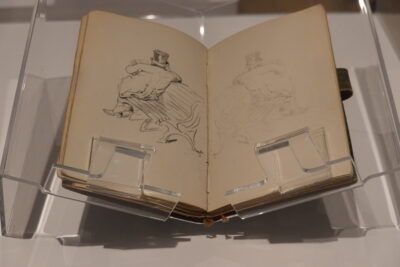

La politique d’acquisitions suit un fil conducteur pour

La politique d’acquisitions suit un fil conducteur pour Jeune femme en costume de Capri 1975, huile sur toile

Jeune femme en costume de Capri 1975, huile sur toile

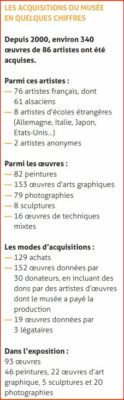

Robert Breitwieser 1931

Robert Breitwieser 1931 frappent par leur aspect hyperréaliste. Paul Hertzog, qui apparaît sur son autoportrait dans la fleur de l’âge, est ici entouré de ses proches. Le Franc-comtois Maurice Ehlinger gardera son style académique au-delà de la Seconde Guerre mondiale.

frappent par leur aspect hyperréaliste. Paul Hertzog, qui apparaît sur son autoportrait dans la fleur de l’âge, est ici entouré de ses proches. Le Franc-comtois Maurice Ehlinger gardera son style académique au-delà de la Seconde Guerre mondiale. Maurice Ehlinger, la Belle Colmarienne

Maurice Ehlinger, la Belle Colmarienne Jean Jacques Henner

Jean Jacques Henner Émile Zipelius

Émile Zipelius Charles Walch

Charles Walch

Plus récemment ont été acquises les compositions mythologiques de Corinne

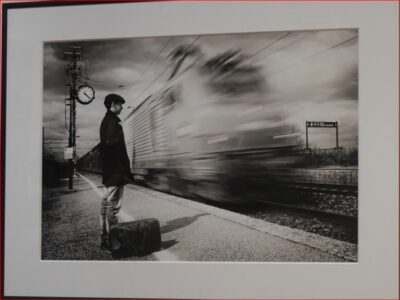

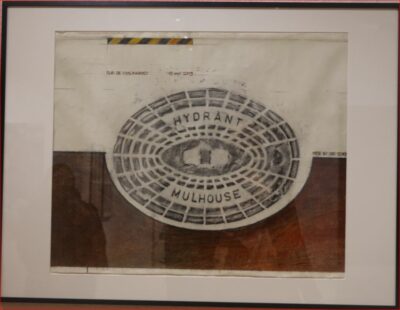

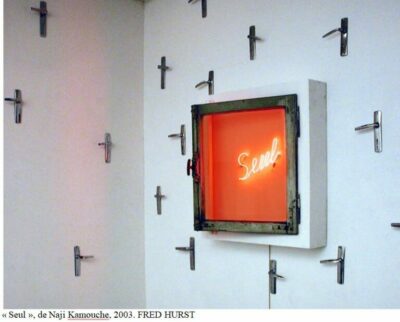

Plus récemment ont été acquises les compositions mythologiques de Corinne Les expositions de la Biennale de la Photographie de Mulhouse au musée depuis 2012 ont enrichi les collections d’œuvres de photographes nationaux ou internationaux : les paysages

Les expositions de la Biennale de la Photographie de Mulhouse au musée depuis 2012 ont enrichi les collections d’œuvres de photographes nationaux ou internationaux : les paysages ou le collage (

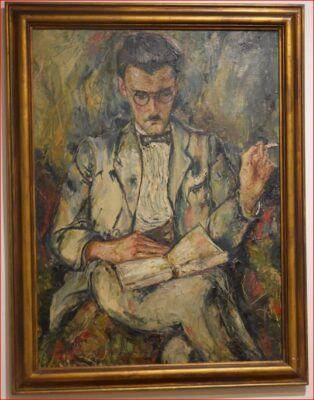

ou le collage ( Enfin, le 9e art est également mis à l’honneur, avec le dessin préparatoire de Jacques de Loustal pour l’affiche de son exposition monographique (en 2012) ou encore le dessin original de JeanPierre Bres qui avait illustré l’affiche de l’exposition 14 en BD dans le cadre du centenaire de la Grande Guerre.

Enfin, le 9e art est également mis à l’honneur, avec le dessin préparatoire de Jacques de Loustal pour l’affiche de son exposition monographique (en 2012) ou encore le dessin original de JeanPierre Bres qui avait illustré l’affiche de l’exposition 14 en BD dans le cadre du centenaire de la Grande Guerre.

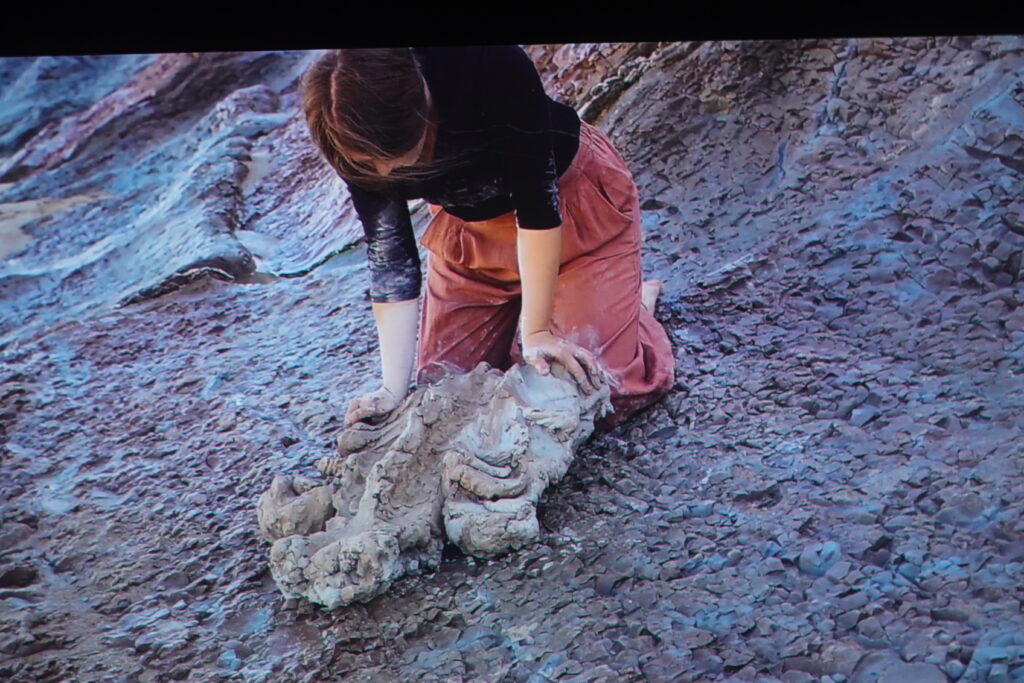

L’exposition Nature Never Loses met en lumière six décennies de l’œuvre visionnaire et inclassable de

L’exposition Nature Never Loses met en lumière six décennies de l’œuvre visionnaire et inclassable de  Une documentation exhaustive est consacrée aux interventions spectaculaires dans l’espace public, telles que le Santa Monica Art Tool (1983-1988), à savoir un

Une documentation exhaustive est consacrée aux interventions spectaculaires dans l’espace public, telles que le Santa Monica Art Tool (1983-1988), à savoir un

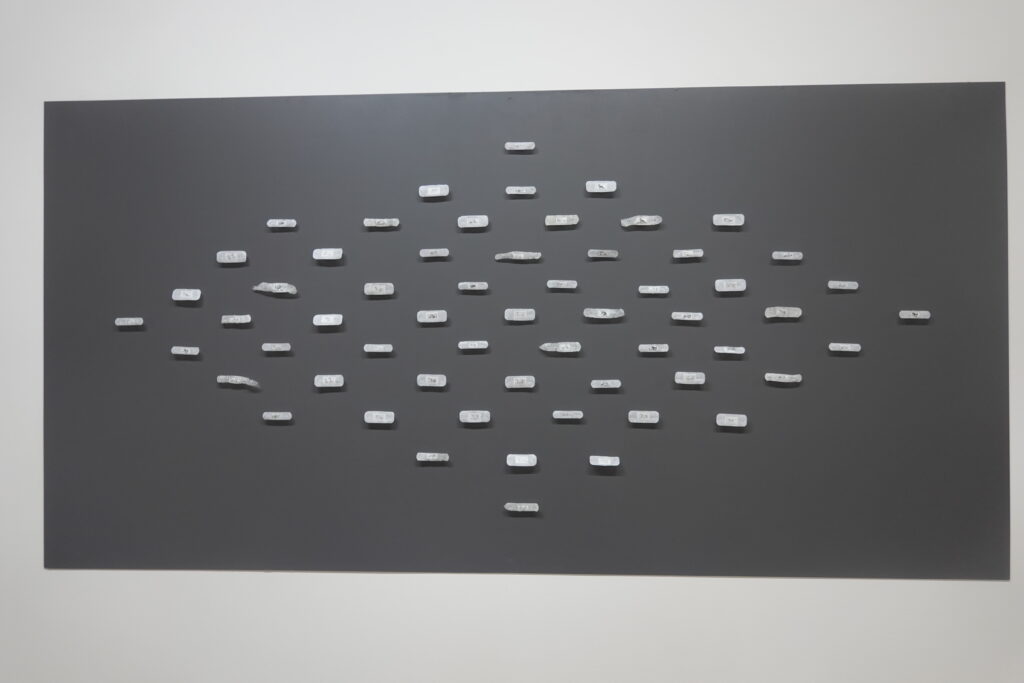

Ce mode de pensée, conjugué au savoir de Cheng en dessin industriel – il a aussi brièvement travaillé comme maquettiste dans le bureau des designers Charles et Ray Eames –, lui inspire alors ses premières séries, telles les photographies en plastique moulé, et continue d’alimenter son intérêt croissant pour les médias à base d’objectif.

Ce mode de pensée, conjugué au savoir de Cheng en dessin industriel – il a aussi brièvement travaillé comme maquettiste dans le bureau des designers Charles et Ray Eames –, lui inspire alors ses premières séries, telles les photographies en plastique moulé, et continue d’alimenter son intérêt croissant pour les médias à base d’objectif. Dans les années 1960, les préoccupations artistiques de Cheng semblent anticiper la prise de conscience croissante des questions environnementales et ce qui sera plus tard, dans les années 2000, la notion d’anthropocène (utilisée pour décrire l’ère géologique actuelle façonnée par l’activité humaine et son impact sur l’atmosphère et le paysage). Cheng a commencé très tôt à envisager les objets fabriqués par les humains et devenus inutiles (exemple, un grille-pain cassé) comme des « roches humaines », observant que, dans la mesure où ils sont composés de minéraux et de produits chimiques, ils font également partie de la nature.

Dans les années 1960, les préoccupations artistiques de Cheng semblent anticiper la prise de conscience croissante des questions environnementales et ce qui sera plus tard, dans les années 2000, la notion d’anthropocène (utilisée pour décrire l’ère géologique actuelle façonnée par l’activité humaine et son impact sur l’atmosphère et le paysage). Cheng a commencé très tôt à envisager les objets fabriqués par les humains et devenus inutiles (exemple, un grille-pain cassé) comme des « roches humaines », observant que, dans la mesure où ils sont composés de minéraux et de produits chimiques, ils font également partie de la nature. Parallèlement à des expériences, qui exposent des

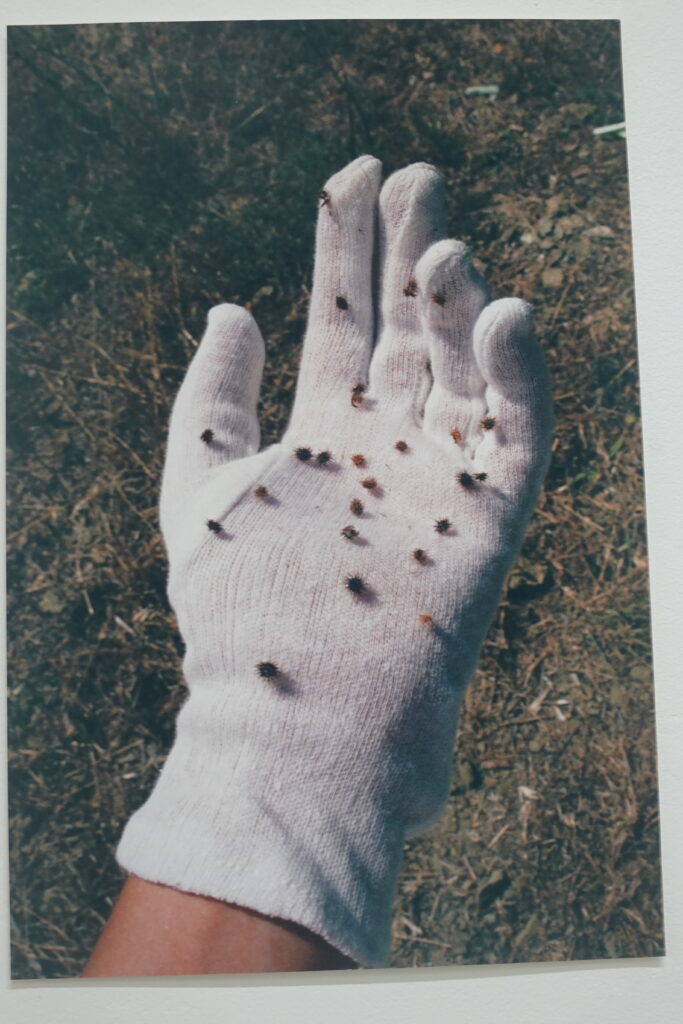

Parallèlement à des expériences, qui exposent des

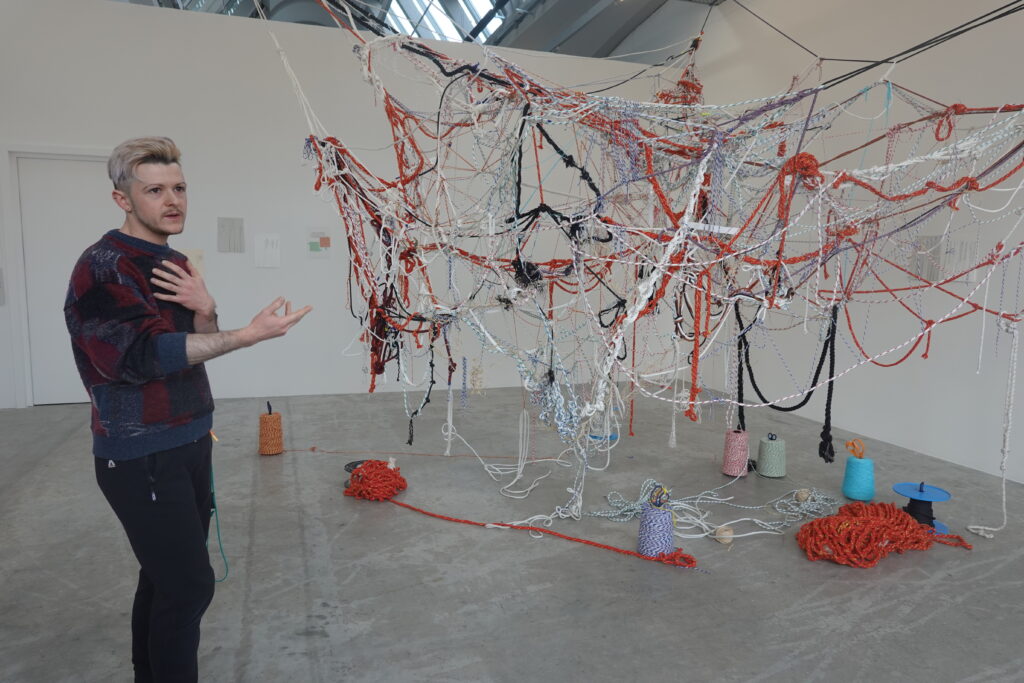

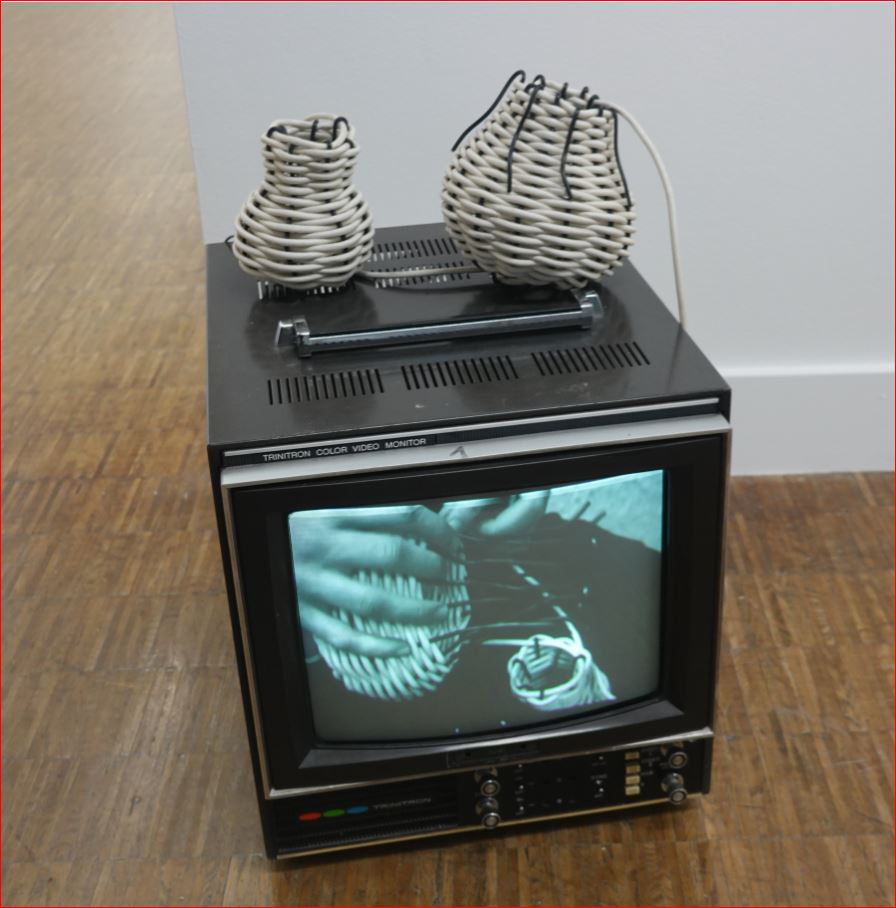

Si les premiers outils de Cheng sont simples et de petite taille, ces prototypes rudimentaires deviennent finalement des appareils motorisés sophistiqués et de vastes installations

Si les premiers outils de Cheng sont simples et de petite taille, ces prototypes rudimentaires deviennent finalement des appareils motorisés sophistiqués et de vastes installations

Si vous souhaitez plus de renseignements sur les oeuvres

Si vous souhaitez plus de renseignements sur les oeuvres