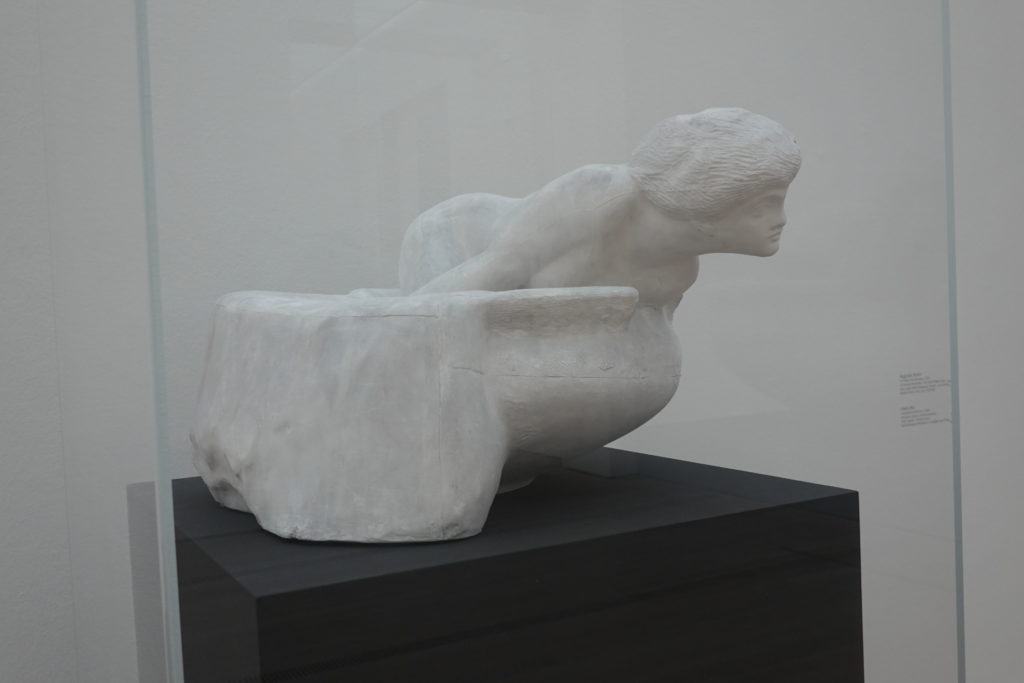

Katharina Leutert, YEPA 2019, Ecorce d’Eucalyptus et Gouache

A la Fondation Fernet Branca jusqu’au 10 JANVIER 2021

BAE BIEN-U – GASTON DAMAG – DAMIEN DEROUBAIX – IWAJLA KLINKE – KATHARINA LEUTERT – MYRIAM MIHINDOU – SABA NIKNAM – MAREN RUBEN – SYLVIE VILLAUME

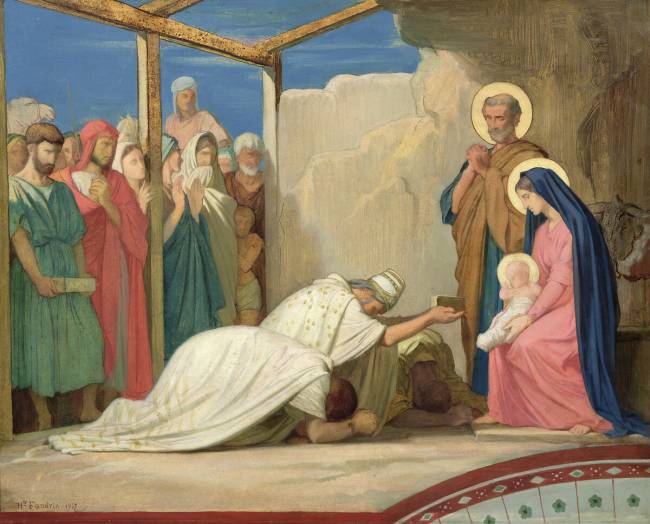

L’exposition « Un monde infini : Artistes chamanes, autour d’une collection de l’Himalaya » est la rencontre d’une collection d’objets chamaniques de l’Himalaya et d’artistes contemporains qui développent une recherche d’unité et de communion avec la nature, ou de témoignages des rites de passage.

L’exposition est donc un double voyage, celui de l’art contemporain et de découvrir le travail d’artistes dans toute leur dimension, mais aussi un voyage dans le monde chamanique. Celui des symboles, des représentations, d’une vision du monde spirituelle où le quotidien doit être protégé pour faire en sorte que la vie physique, matérielle et sociale se passe du mieux possible. Une quête de la paix collective qui se transcende dans la communion d’un tout avec les esprits et la nature.

Ce jeu de protection du monde nous impose un regard ouvert d’anthropologue sur ces formes et ces expressions liées aux rites. Ce même regard est porté sur notre monde par des artistes afin de dégager des émotions, nous faire partager des interrogations communes.

Pierre-Jean Sugier, directeur de la Fondation Fernet-Branca

Je m’étais réjouis de suivre la visite guidée et la conférence proposées par la fondation, car j’ignorai tout sur le chamanisme. La Covid en a décidé autrement, aussi je vous parlerai de ma visite en solitaire. Le musée pourra t’il proroger l’exposition ?

Les objets de la collection chamanique de Pierre Zinck, parcourent l’exposition et sont en résonance avec les oeuvres exposées. Il en va de même pour les sculptures de Katharina Leutert. Le collectionneur nous raconte sa passion dans une vidéo située au RDC de la fondation.

Les objets de la collection chamanique de Pierre Zinck, parcourent l’exposition et sont en résonance avec les oeuvres exposées. Il en va de même pour les sculptures de Katharina Leutert. Le collectionneur nous raconte sa passion dans une vidéo située au RDC de la fondation.

Le parcours de l’exposition

Dès la première salle, l’intrigue démarre à la vue des statues protectrices et des photos mystérieuses de Bae Bien-U qui surgissent dans le white cube.

Bae Bien-U

Né en 1950 en Corée du Sud, Bae Bien-U est photographe depuis maintenant une quarantaine d’années. De renommée Internationale, il est présent dans les grandes collections Privées comme Publiques.

Bae Bien-U a réalisé plusieurs séries emblématiques sur les arbres sacrés, l’Océan et les Orums (collines volcaniques d’une île coréenne). La nature est omniprésente dans ses photographies.

De plus, la culture et les traditions coréennes ont une réelle importance dans le travail artistique de Bae Bien-U. Notamment dans la série Sonamu, où le pin y figure, arbre dominant dans la culture coréenne. Il est symbole de longévité et de par cet arbre, l’artiste en fait l’âme même du peuple coréen. Pour lui, chacun de ces arbres sont des êtres à part entière, associant harmonie et prospérité.

En contemplant les grandes photographies de Bae Bien-U, de formats panoramiques, l’artiste réussit à nous faire entrer dans les mystérieux sous-bois et paysages environnés par la brume, au caractère sacré. Il reconstruit la nature, le temps y semble suspendu, le silence s’y installe. Sans trace humaine, le spectateur entre en connexion et en harmonie avec la nature.

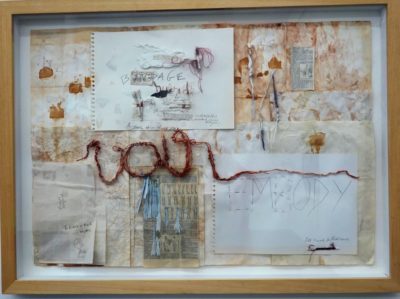

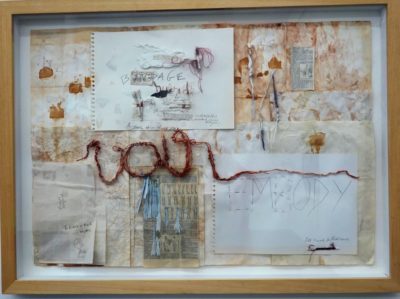

Sylvie Villaume

Née en 1963 à Saint-Dié des Vosges, Sylvie Villaume est une artiste pluridisciplinaire qui travaille parallèlement ou successivement dessins, couzages (oeuvres élaborées essentiellement en couture), objets et sculptures d’assemblage, ainsi que la vidéo.

Ses assemblages de « mondes » et de matériaux supposent un regard distancié, d’où naissent des formes hybrides qui suggèrent plus qu’elles n’imposent.

Elle crée des objets scéniques, spectacles transdisciplinaires ; elle y fabrique plus particulièrement les vidéos et les costumes, et s’occupe également de la mise en scène. Ses objets scéniques traduisent eux aussi cet intérêt pour l’assemblage (de vidéo, danse, costumes-objets, musique, texte) et la liberté qui en découle.

Elle écrit des textes de fiction, des récits et des échos d’expériences plastiques, parfois des chansons.

Elle a publié plusieurs ouvrages (dessins et/ou textes) aux éditions Les Lieux-Dits, l’Harmattan et l’université de Strasbourg.

Maren Ruben

D’origine allemande, Maren Ruben vit et travaille à Strasbourg depuis 1998. Sa pratique depuis vingt ans est axée sur la peinture, le dessin ainsi que l’installation. Déjà vue à l’exposition KunstKosmos Durbach

D’origine allemande, Maren Ruben vit et travaille à Strasbourg depuis 1998. Sa pratique depuis vingt ans est axée sur la peinture, le dessin ainsi que l’installation. Déjà vue à l’exposition KunstKosmos Durbach

Ses oeuvres sont l’expression d’un examen approfondi de la théorie, de la philosophie et de l’histoire de l’art et cherchent leur propre position au sein de l’art contemporain.

L’oeuvre de Maren Ruben incarne une forme de représentation abstraite de la peau protectrice, une texture organique sur laquelle se condensent les traces.

Dans les zones situées entre la membrane protectrice et les limites d’un territoire, Maren Ruben explore dans ses oeuvres l’extérieur et l’intérieur du vivant. La forme et la matière, qui semblent s’émanciper, cherchent constamment à s’étendre.

Myriam Mihindou

Myriam Mihindou est née à Libreville, Gabon en 1964. Aujourd’hui, elle vit et travaille à Paris. Myriam Mihindou pratique la photographie, le dessin, la performance, la vidéo et l’installation. Mais c’est la pratique de la sculpture qui habite l’artiste, et ce depuis maintenant plus de trente ans. Elle se définie comme étant « sculpteur de l’âme ».

En effet, le corps occupe une place importante dans son travail. En forgeant les mots, elle retrace ceux qui blessent comme ceux qui guérissent. C’est ainsi qu’elle donne parole à ses oeuvres.

En effet, le corps occupe une place importante dans son travail. En forgeant les mots, elle retrace ceux qui blessent comme ceux qui guérissent. C’est ainsi qu’elle donne parole à ses oeuvres.

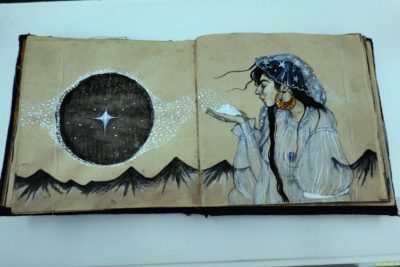

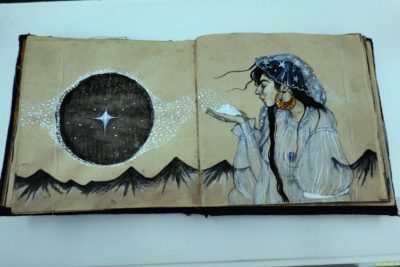

Saba Niknam

Saba Niknam est née en 1988 à Téhéran, aujourd’hui elle vit et travaille à Strasbourg.

« J’ai toujours éprouvé une grande passion pour la magie et la mythologie, j’aime raconter des histoires et de fait, j’admire les conteurs ; je pense que les histoires ont la capacité à sauver les âmes humaines. Malheureusement, je ne suis pas douée pour l’écriture alors je crée des images et des objets pour partager mes histoires avec les autres.

J’utilise toujours l’art comme matériau de guérison des âmes. “Montre tes blessures”, disait Joseph Beuys.

J’utilise toujours l’art comme matériau de guérison des âmes. “Montre tes blessures”, disait Joseph Beuys.

Je ne sais pas si je suis une chamane ou non, je laisse le public décider, mais je suis une conteuse à travers les images. »

nous confie Saba Niknam.

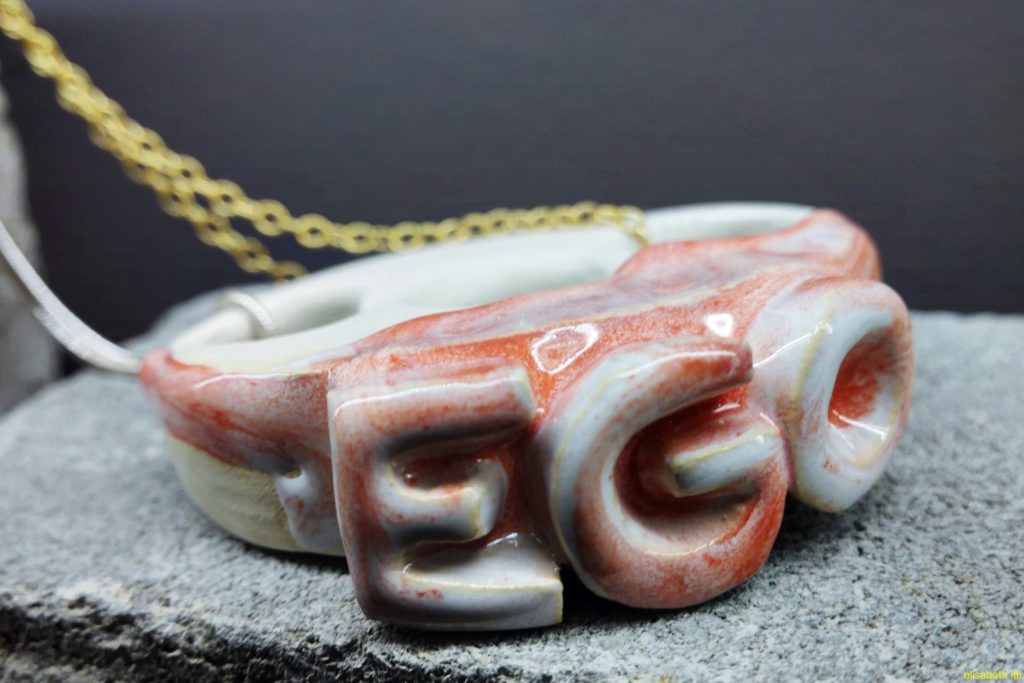

Dans cette exposition, Saba Niknam nous conte sa rencontre avec Erlik Han, le Dieu de sous la terre et de la mort dans les mythologies mongole et turque.

Un bijou s’est glissé sur support que l’oeil attentif ne peut rater,

vision de Tarvaa

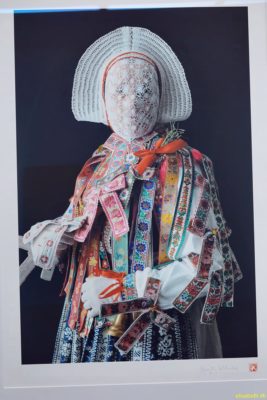

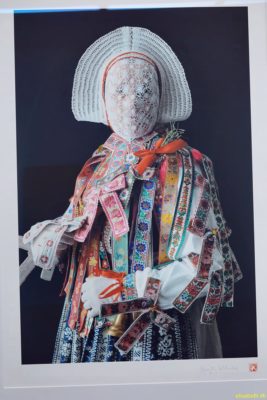

Iwajla Klinke

Iwajla Klinke est photographe allemande.

Iwajla Klinke réalise de nombreux voyages, à la quête d’anciennes coutumes, de traditions. Avec son appareil photo réflexe numérique à objectif unique, et un simple drap noir, elle part à la rencontre du folklore et des différentes cultures.

Iwajla Klinke photographie des cérémonies, des moments sacrés, solennel, dans la vie quotidienne. Sont photographiés principalement des enfants et de jeunes adultes, vêtus de costumes traditionnels ou parfois des créations manufacturées, qui préservent un semblant de rituel ancien. Plongés dans un fond noir, la lumière naturelle du jour émane les modèles, faisant ressortir les multiples couleurs et détails de leurs vêtements. A travers ses photographies, Iwajla Klinke interroge le sacré.

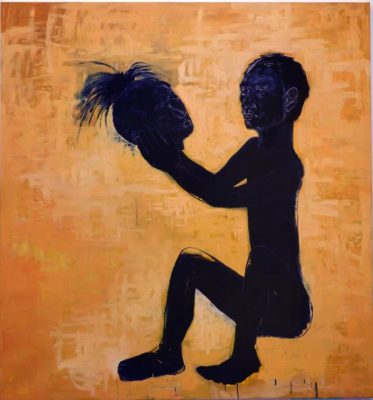

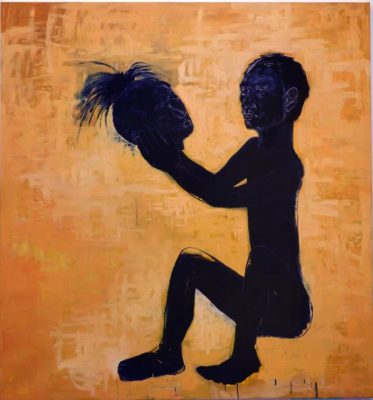

Gaston Damag

Né en 1964 à Banaue, aux Philippines, dans une famille de longue lignée de chamanes, Gaston Damag arrive en France en 1984 (et restera dix-huit ans sans retourner aux Philippines). Gaston Damag a longtemps pratiqué la sculpture et l’installation avant de se consacrer à la peinture.

« Quand je peins ici dans mon atelier, dans mon jardin de l’île Saint-Denis, les chants accompagnent les rituels de mon pays remontent en moi. Alors je chante, je fredonne à chaque fois que je peins. »

Marquées par les couleurs et la force gestuelle, les peintures de Gaston Damag convoquent la chair et la mémoire, la matière et l’esprit. Ainsi, la création de ses peintures révèle un certain rituel.

Damien Deroubaix

Né en 1972 à Lille, Damien Deroubaix vit et travaille aujourd’hui à Meisenthal. Il a exposé dans les meilleures institutions européennes et a fait de nombreuses expositions individuelles notamment en Suisse et en Allemagne. En 2009, Damien Deroubaix a été nominé au Prix Marcel Duchamp. Aujourd’hui, ses oeuvres font partie des plus grandes collection nationales.

Damien Deroubaix a été l’hôte du MAMCS (musée d’art moderne et contemporain de Strasbourg) au mois d’avril 2019.

Circulant d’un medium à l’autre avec aisance et virtuosité technique, les thématiques de l’alchimie, du chamanisme, du glissement vers le surnaturel, de la perméabilité des frontières entre le réel et l’onirique, sont les fils rouges de ce vaste déploiement entre clarté et obscurité.

Damien Deroubaix a une pratique artistique transdisciplinaire : il pratique la peinture à l’huile, l’aquarelle, la gravure, la tapisserie, la sculpture et encore l’installation. Sa peinture relève de l’expressionnisme et témoigne de thèmes apocalyptiques, où se projettent des images de l’histoire, de l’actualité, et s’entremêlent à la foi mythologie et folklore.

Katharina Leutert

Née en Suisse, Katharina Leutert commence sa formation à la fin des années 1970, aux Beaux-Arts de Lucerne. Après un passage remarqué dans le milieu parisien de la mode, notamment chez Emanuel Ungaro, elle s’oriente vers la sculpture. Reconnue depuis une vingtaine d’années en France et à l’étranger, l’artiste expose régulièrement en Europe. Ses oeuvres figurent dans de nombreuses collections privées, à Atlanta, Berlin, Brasilia, Dallas, Édimbourg, Londres, Montréal, New York, Paris, Salzbourg, Toronto et Zurich.

Je me sens proche, en fait, des artistes dont je dirais qu’ils sont « modestes », ceux qui n’hésitent pas à travailler dans un certain état d’abandon. Il y a dans ma langue un mot pour ça, « ohnmacht », qui ne se traduit pas, mais qui pourrait se rapprocher de l’expression « tomber dans les pommes », qui me fait elle-même penser au verbe « se perdre ». Une forme d’aveu, en somme, face à l’impossibilité de comprendre le mystère de ce monde dans lequel nous vivons.

Information pratiques

Fondation Fernet-Branca

2, rue du Ballon 68300 Saint-Louis

fondationfernet-branca.org Instagram @fernetbranca Facebook @fernetbranca68

Horaires d’ouverture

du mercredi au dimanche de 13h à 18h

Accès :

Aéroport Bâle/Mulhouse (à 5 minutes)

SNCF

Autoroute A35

La Ville de Bâle est à 5 minutes de Saint-Louis.

Arrêt de bus « Carrefour Central / Croisée des Lys » (à 3 minutes du musée) – direction Bâle station « Schifflände »

Tarifs : Entrée : 8€ Tarif réduit : 6€ Gratuit : moins de 18 ans, enseignants, journalistes, handicapés

Museums-Pass-Musées

Partager la publication "Un monde infini : Artistes chamanes, autour d’une collection de l’Himalaya"

Les objets de la

Les objets de la

D’origine allemande, Maren Ruben vit et travaille à Strasbourg depuis 1998. Sa pratique depuis vingt ans est axée sur la peinture, le dessin ainsi que l’installation. Déjà vue à l’exposition

D’origine allemande, Maren Ruben vit et travaille à Strasbourg depuis 1998. Sa pratique depuis vingt ans est axée sur la peinture, le dessin ainsi que l’installation. Déjà vue à l’exposition  En effet, le corps occupe une place importante dans son travail. En forgeant les mots, elle retrace ceux qui blessent comme ceux qui guérissent. C’est ainsi qu’elle donne parole à ses oeuvres.

En effet, le corps occupe une place importante dans son travail. En forgeant les mots, elle retrace ceux qui blessent comme ceux qui guérissent. C’est ainsi qu’elle donne parole à ses oeuvres. J’utilise toujours l’art comme matériau de guérison des âmes. “Montre tes blessures”, disait Joseph Beuys.

J’utilise toujours l’art comme matériau de guérison des âmes. “Montre tes blessures”, disait Joseph Beuys.

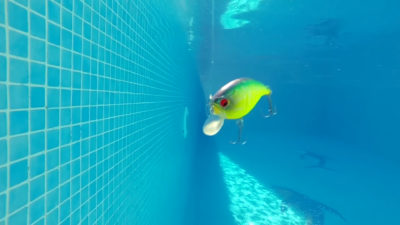

On y entend un cliquetis ou un clic rythmé correspondant parfois aux mouvements puis redevenant asynchrone. Il s’agit d’extraits de films de tutoriels de pêche à la ligne dans desquels des pêcheur.euse.s y présentent l’effet séduisant des appâts. Ces poissons en caoutchouc s’apparentent aux figures d’un amusant théâtre de marionnettes ou aux avatars animés d’un monde numérique.

On y entend un cliquetis ou un clic rythmé correspondant parfois aux mouvements puis redevenant asynchrone. Il s’agit d’extraits de films de tutoriels de pêche à la ligne dans desquels des pêcheur.euse.s y présentent l’effet séduisant des appâts. Ces poissons en caoutchouc s’apparentent aux figures d’un amusant théâtre de marionnettes ou aux avatars animés d’un monde numérique.

Cette oeuvre tardive traite de la mort et de l’extermination de manière évidente, tandis que « GONE » ne révèle son impermanence qu’après coup. Les thèmes de l’art éphémère, de la connaissance du changement permanent ou de l’implication du quotidien et des observateur.trice.s dans les arts visuels offrent de nombreux parallèles avec l’oeuvre de l’artiste aux machines.

Cette oeuvre tardive traite de la mort et de l’extermination de manière évidente, tandis que « GONE » ne révèle son impermanence qu’après coup. Les thèmes de l’art éphémère, de la connaissance du changement permanent ou de l’implication du quotidien et des observateur.trice.s dans les arts visuels offrent de nombreux parallèles avec l’oeuvre de l’artiste aux machines.

D’autres travaux de cette artiste sont exposés dans la grande salle d’exposition à côté de la Grosse-Méta-Maxi-Maxi-Utopia (1987), ceuvre de Tinguely dans laquelle il est possible d’entrer, mais aussi au niveau inférieur du musée. Ils situent ainsi cette artiste contemporaine au sein du musée monographique consacré au cinéticien suisse pour qui la seule constante résidait dans le changement permanent. C’est précisément cette tension – le moment précédant la transformation – à laquelle Katja Aufleger s’intéresse en particulier.

D’autres travaux de cette artiste sont exposés dans la grande salle d’exposition à côté de la Grosse-Méta-Maxi-Maxi-Utopia (1987), ceuvre de Tinguely dans laquelle il est possible d’entrer, mais aussi au niveau inférieur du musée. Ils situent ainsi cette artiste contemporaine au sein du musée monographique consacré au cinéticien suisse pour qui la seule constante résidait dans le changement permanent. C’est précisément cette tension – le moment précédant la transformation – à laquelle Katja Aufleger s’intéresse en particulier.

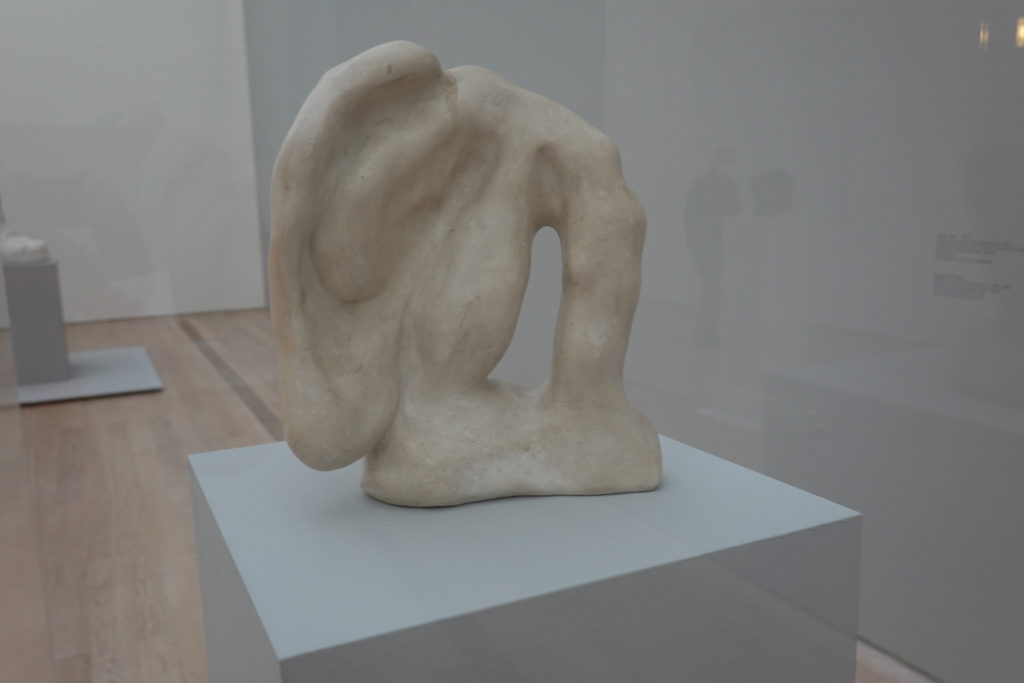

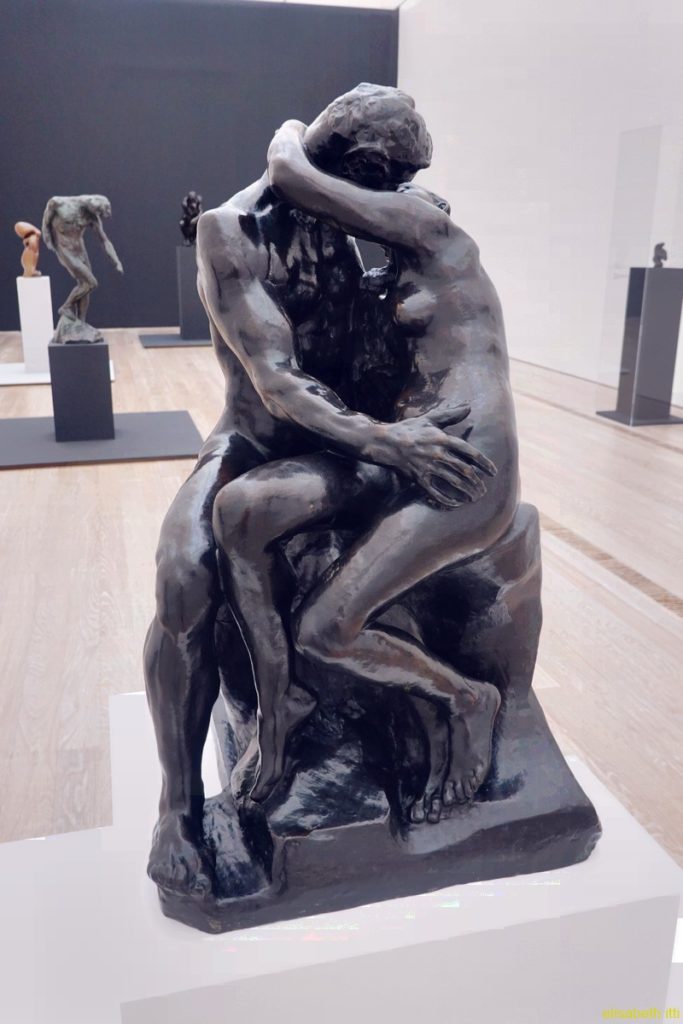

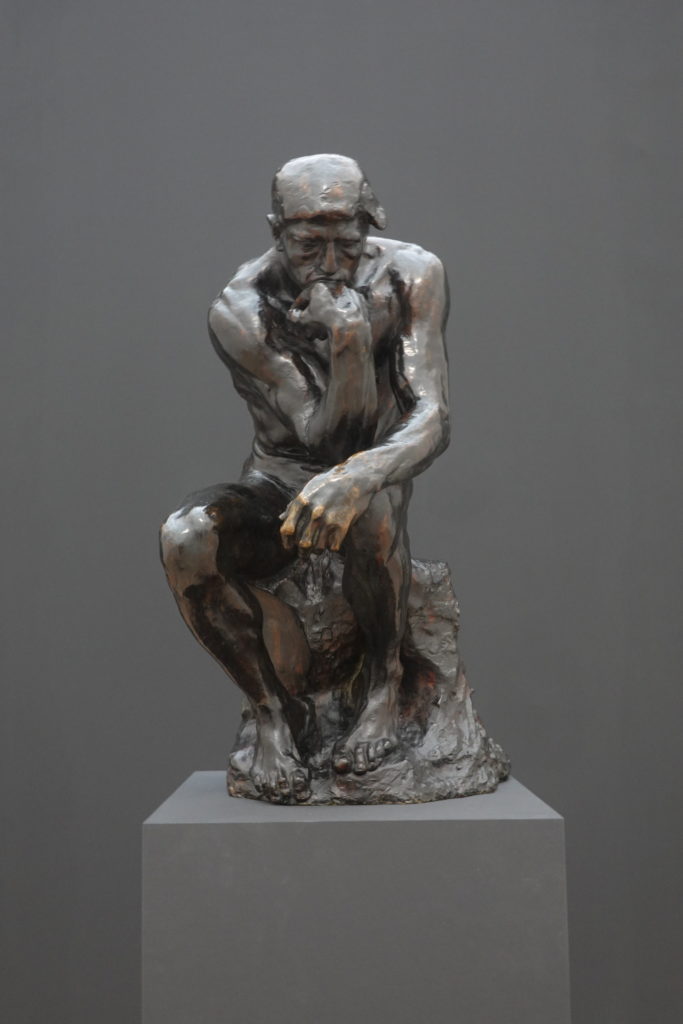

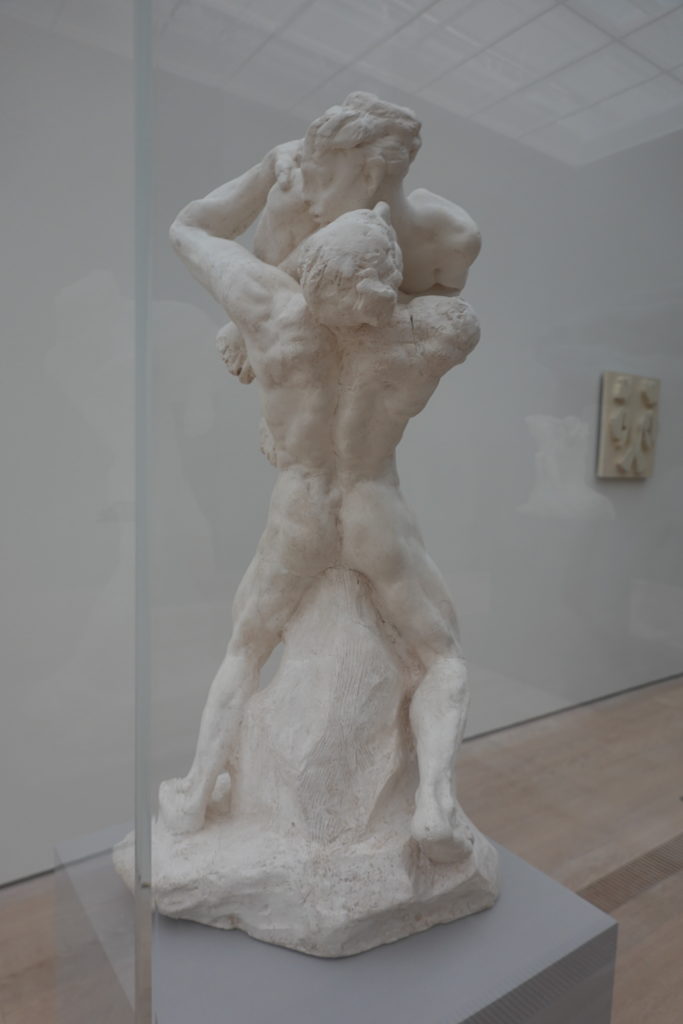

hommages explicites au grand précurseur, qui illustrent aussi le vaste éventail créatif de Arp, allant de la sculpture à la poésie. Outre ces références explicites, le dialogue entre Rodin et Arp révèle aussi de nombreux autres liens, repères et préoccupations artistiques communs. L’exposition met ainsi en lumière des rapports de contenu et d’approche conceptuelle qui s’enracinent dans l’exploration de thèmes existentiels tels la création, la croissance, la transformation et la déchéance. Il en résulte des représentations de corps humains, animaux ou végétaux qui se fondent de manière nouvelle.

hommages explicites au grand précurseur, qui illustrent aussi le vaste éventail créatif de Arp, allant de la sculpture à la poésie. Outre ces références explicites, le dialogue entre Rodin et Arp révèle aussi de nombreux autres liens, repères et préoccupations artistiques communs. L’exposition met ainsi en lumière des rapports de contenu et d’approche conceptuelle qui s’enracinent dans l’exploration de thèmes existentiels tels la création, la croissance, la transformation et la déchéance. Il en résulte des représentations de corps humains, animaux ou végétaux qui se fondent de manière nouvelle.

et émouvantes, fascinent aussi par leur jeu de volumes sensuels, fluides et immaculés d’une part et de surfaces et de formes altérées et accidentées d’autre part, qui trouvent leur idéal dans le torse. L’articulation entre construction et déconstruction est aussi palpable dans le genre de l’assemblage, que Rodin introduit en sculpture et que Arp développe plus avant. Il apparaît aussi chez les deux artistes des liens dans la méthode, par exemple dans le transfert des figures d’un matériau à un autre, et dans leur réalisation à différentes échelles allant du petit format au monument. Leur attention porte aussi sur la présentation de leurs sculptures, en particulier sur le socle, que Rodin est le premier à remettre en question.

et émouvantes, fascinent aussi par leur jeu de volumes sensuels, fluides et immaculés d’une part et de surfaces et de formes altérées et accidentées d’autre part, qui trouvent leur idéal dans le torse. L’articulation entre construction et déconstruction est aussi palpable dans le genre de l’assemblage, que Rodin introduit en sculpture et que Arp développe plus avant. Il apparaît aussi chez les deux artistes des liens dans la méthode, par exemple dans le transfert des figures d’un matériau à un autre, et dans leur réalisation à différentes échelles allant du petit format au monument. Leur attention porte aussi sur la présentation de leurs sculptures, en particulier sur le socle, que Rodin est le premier à remettre en question.

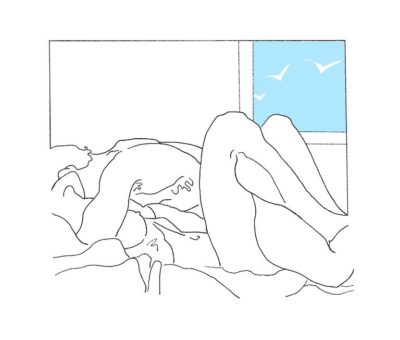

Je ne me considère pas comme un peintre, je suis un dessinateur qui emploie de la couleur. Je ne dessine pratiquement que d’après modèle vivant. Deux choses m’intéressent, l’élégance et le caractère du modèle, qui détermine souvent le caractère de mon dessin.

Je ne me considère pas comme un peintre, je suis un dessinateur qui emploie de la couleur. Je ne dessine pratiquement que d’après modèle vivant. Deux choses m’intéressent, l’élégance et le caractère du modèle, qui détermine souvent le caractère de mon dessin.

Tous les outils simples d’emploi, la mine de plomb, l’aquarelle et surtout l’encre de Chine. J’adore ce médium pour son côté sans concession, noir sur blanc, sans possibilité de correction qui demande une réflexion rapide, presque instinctive. Je sais peindre avec l’huile, mais le côté mise en œuvre compliquée et tout le cérémonial qui va avec ne font que diluer mon propos.

Tous les outils simples d’emploi, la mine de plomb, l’aquarelle et surtout l’encre de Chine. J’adore ce médium pour son côté sans concession, noir sur blanc, sans possibilité de correction qui demande une réflexion rapide, presque instinctive. Je sais peindre avec l’huile, mais le côté mise en œuvre compliquée et tout le cérémonial qui va avec ne font que diluer mon propos. Tous les bons dessinateurs m’impressionnent. Je ne parle pas bien sûr de gens qui reproduisent des photographies à la perfection, ceux là m’indiffèrent.

Tous les bons dessinateurs m’impressionnent. Je ne parle pas bien sûr de gens qui reproduisent des photographies à la perfection, ceux là m’indiffèrent.

Techniques mixtes. 2020. 15X25X19cm.

Techniques mixtes. 2020. 15X25X19cm.

Je dédie ce mois de novembre à

Je dédie ce mois de novembre à