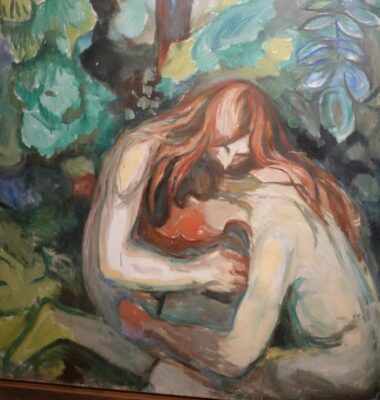

Vampire, 1895,

huile sur toile, 91 × 109 cm Oslo, Munchmuseet © Munchmuseet

Jusqu’au 22 janvier 2023 au Musée d’Orsay à Paris

Jusqu’au 22 janvier 2023 au Musée d’Orsay à Paris

Commissariat : Claire Bernardi, directrice du musée de l’Orangerie

Avec la collaboration d’Estelle Bégué, chargée d’études documentaires

au musée d’Orsay

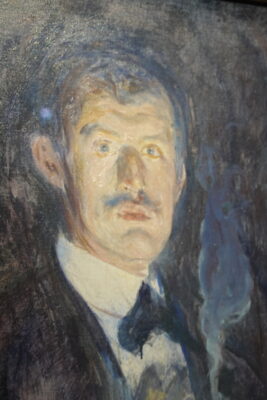

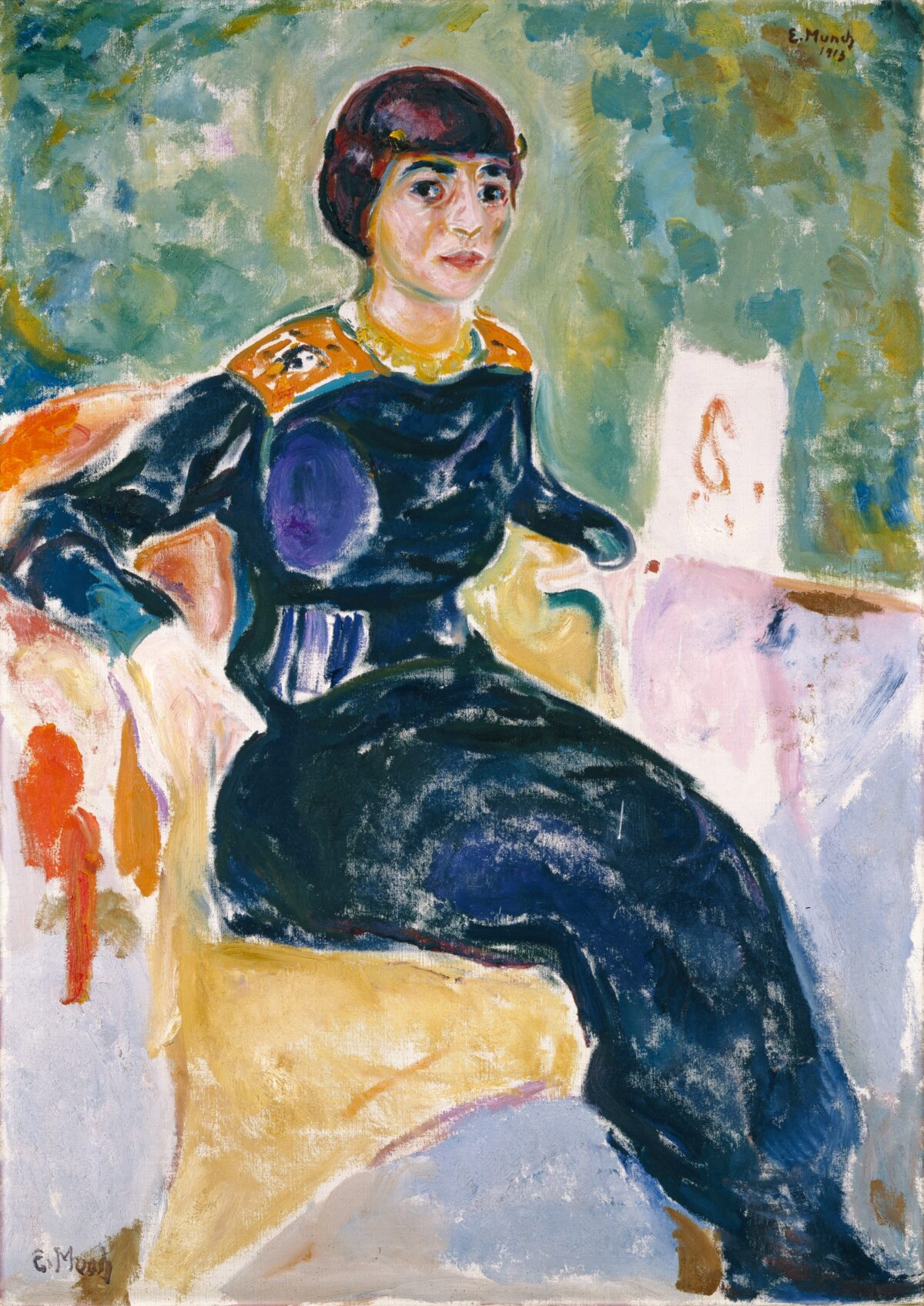

En collaboration avec le musée Munch d’Oslo, le musée d’Orsay consacre une exposition au célèbre peintre norvégien Edvard Munch (1863-1944) dont l’œuvre dans son ampleur – soixante ans de création – et sa complexité demeure pourtant en partie méconnu.

De l’intime au symbole

« Nous voulons autre chose que la simple

(Journal, 1889)

photographie de la nature. Nous ne voulons pas non plus

peindre de jolis tableaux à accrocher aux murs du salon.

Nous voudrions un art qui nous prend et nous émeut,

un art qui naîtrait du coeur. »

Edvard Munch est initié dès l’enfance au dessin et à la peinture par sa tante Karen Bjølstad, qui l’élève depuis le décès prématuré de sa mère. À l’âge de

dix-sept ans, il entre au Collège royal de dessin de Kristiana (actuelle Oslo) mais ne suit pas de formation artistique à proprement parler, la Norvège n’étant pas pourvue d’une véritable académie.

En 1885, il séjourne à Paris une première fois grâce à l’aide financière du peintre Frits Thaulow. Il visite les musées français et découvre les oeuvres des artistes

En 1885, il séjourne à Paris une première fois grâce à l’aide financière du peintre Frits Thaulow. Il visite les musées français et découvre les oeuvres des artistes

naturalistes mais également celles des impressionnistes qui faisaient alors scandale en France. Il leur emprunte notamment leur facture rapide et leur traitement libre des couleurs.

Munch se détourne cependant très rapidement de la peinture de paysage pour peindre des portraits sensibles de ses proches, principalement ses soeurs Inger et Laura, ou ses amis de la bohème de Kristiania. Au tournant des années 1890, la dimension symbolique de ces scènes intimes devient déterminante, apportant à son oeuvre toute sa singularité.

Explorer l’âme humaine

« On ne doit plus peindre d’intérieurs, de gens qui lisent et de femmes qui tricotent. Ce doit être des personnes vivantes qui respirent et s’émeuvent,

souffrent et aiment. Je vais peindre une série de tableaux de ce genre – Les gens en comprendront la dimension sacrée et ils enlèveront leur chapeau

comme à l’église. » (Carnet de notes, 1889-1890)

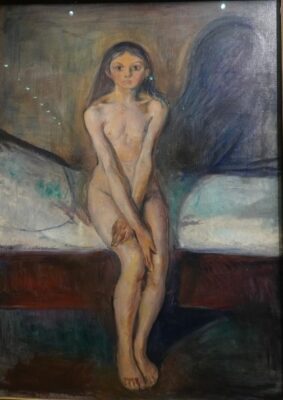

Puberté occupe une place à part : elle débute un questionnement majeur sur le passage entre deux âges, sur cet état d’instabilité caractéristique des moments

Puberté occupe une place à part : elle débute un questionnement majeur sur le passage entre deux âges, sur cet état d’instabilité caractéristique des moments

L’enfant malade

L’enfant malade

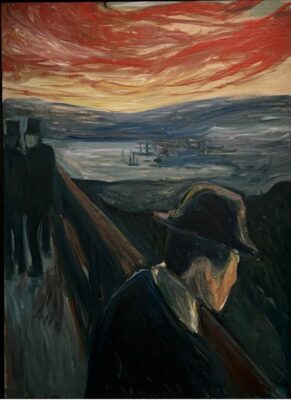

déterminants de la vie. Dans Désespoir, le peintre livre avec une intensité rare l’une des clés de compréhension de son oeuvre : la projection du sentiment humain sur la nature environnante. Enfin, dans L’Enfant malade, écho

à la mort précoce de sa soeur aînée, il affirme la vocation universelle de ses oeuvres, qui dépassent par leur force l’évocation d’un événement personnel.

La Frise de la vie

« La frise de la vie a été pensée comme une série cohérente de tableaux,

qui doivent donner un aperçu de la vie. J’ai ressenti cette fresque comme un poème

de vie, d’amour, de mort… ». (La Frise de la vie, 1919)

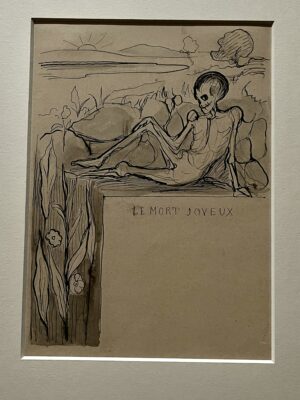

Edward Munch, la Frise de la vie croquis

Edward Munch, la Frise de la vie croquis

Soucieux de se faire comprendre, le peintre invente une nouvelle

manière de présenter son art pour en souligner la cohérence. Il regroupe ainsi ses principaux motifs dans un vaste projet qu’il finit par intituler La Frise de

la vie. Initiée au cours des années 1890, cette série de tableaux fait l’objet de plusieurs grandes expositions.

Celle de Berlin en 1902 est un jalon important : pour la première fois, Munch pense l’accrochage de ses oeuvres comme un véritable discours, insistant sur le cycle perpétuel de la vie et de mort.

Celle de Berlin en 1902 est un jalon important : pour la première fois, Munch pense l’accrochage de ses oeuvres comme un véritable discours, insistant sur le cycle perpétuel de la vie et de mort.

Ce projet est si crucial à ses yeux qu’il pourrait résumer l’essentiel de sa carrière. Il travaille tout au long de sa vie sur les toiles qui le composent et en explore les possibilités. Dans les années 1900 et 1910, il se tourne par ailleurs vers des projets liés au théâtre ou au décor architectural dans lesquels il intègre certains thèmes de La Frise de la vie.

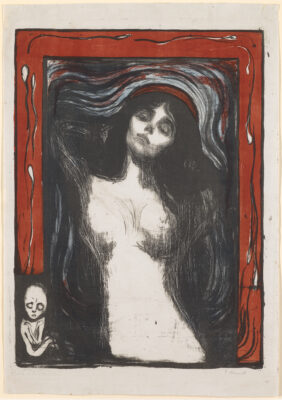

Les vagues de l’amour

« J’ai symbolisé la communication entre les êtres séparés à l’aide de longs cheveux ondoyants.

La longue chevelure est une sorte de fil téléphonique. »

(Projet de lettre à Jens Thiis, vers 1933-1940)

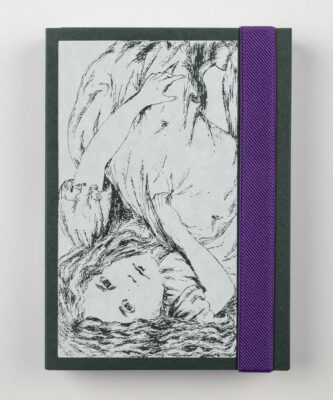

Métabolisme Parallèlement à ses peintures, Munch décline les motifs de La Frise de la vie dans de nombreux dessins et gravures. Il commence à les exposer comme

Parallèlement à ses peintures, Munch décline les motifs de La Frise de la vie dans de nombreux dessins et gravures. Il commence à les exposer comme

ses toiles, les intégrant pleinement à son discours, dès 1897 à Kristiania ou en 1902 à Berlin. Cette salle est organisée autour du lien, sentimental

ou spirituel, qui unit les êtres humains entre eux ; Munch le symbolise par la chevelure de la femme, qui relie, attache ou sépare. Ce motif matérialise

les relations entre les personnages et rend visibles leurs émotions. Dans ses évocations du sentiment amoureux, l’artiste projette une vision complexe et

toujours ambigüe de la femme. Les figures sensuelles sont toujours chez Munch une source de danger ou de souffrance potentielle. Alors qu’il fait de sa Madone

une icône, un sujet de dévotion, il l’associe pourtant souvent au macabre.

Reprises et mutations du motif

« Il y a toujours une évolution et jamais la même – je construis un tableau à partir d’un autre. »

(Projet de lettre à Axel Romdahl, 1933)

Munch, comme beaucoup d’artistes de son temps, pratique l’art de la reprise. Il décline autant les motifs que la composition générale de ses oeuvres : on peut

ainsi considérer de nombreuses toiles ou gravures comme des variations de productions antérieures.

Cette pratique ne se limite pas à une question formelle mais est pleinement intégrée à la nature cyclique de son oeuvre. Les éléments communs d’une composition à une autre créent une continuité entre ses oeuvres, quelle que

soit leur date de création ou la technique utilisée.

Par ailleurs, cet art de la variation lui permet d’approcher à chaque fois un peu plus l’émotion qu’il cherche à provoquer. Grâce aux multiples versions de ses oeuvres, il peut de plus garder près de lui un souvenir de sa production, inspiration pour de futures réalisations.

Par ailleurs, cet art de la variation lui permet d’approcher à chaque fois un peu plus l’émotion qu’il cherche à provoquer. Grâce aux multiples versions de ses oeuvres, il peut de plus garder près de lui un souvenir de sa production, inspiration pour de futures réalisations.

Afin de diffuser toujours plus largement son art, Munch s’initie à la gravure

au milieu des années 1890.Cette technique devient un véritable terrain d’exploration qu’il s’approprie rapidement pour produire des oeuvres

toujours plus expressives.

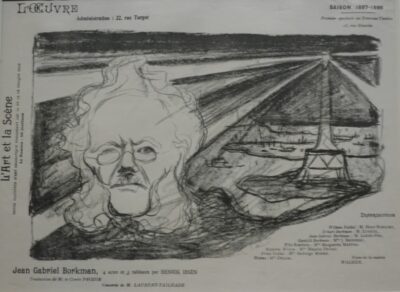

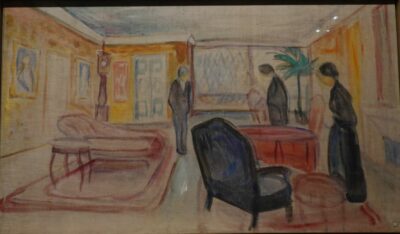

Le drame du huis-clos

Munch n’a de cesse de se confronter au théâtre de ses contemporains, à la fois comme source d’inspiration littéraire mais aussi en s’intéressant à la mise en scène moderne et son nouveau rapport à l’espace de la scène.

Ses premières expériences dans ce domaine datent de sa rencontre en 1894 avec Aurélien Lugné-Poe, directeur du nouveau Théâtre de l’OEuvre. Il réalise en 1896 et 1897, à l’occasion d’un séjour en France, les programmes illustrés de deux pièces du dramaturge norvégien Henrik Ibsen, Peer Gynt et John Gabriel

Borkman.

Dix ans plus tard, Munch s’investit dans la production d’une pièce, entamant sa première véritable collaboration avec un metteur en scène, l’Allemand

Max Reinhardt, fondateur des Kammerspiele (« théâtre de chambre »), une salle berlinoise où le sentiment d’intimité est renforcé par une atmosphère simple et dépouillée. Munch réalise ainsi, en 1906, le décor d’une autre pièce d’Ibsen, Les Revenants. Les deux artistes poursuivent leur collaboration avec la pièce Hedda Gabler. Ces expériences ont un impact immédiat dans l’oeuvre de Munch : son regard sur la construction de l’espace en est transformé, notamment dans la série de toiles qu’il réalise en 1907, La Chambre verte.

Les Revenants

Mise en scène et introspection

« La maladie, la folie et la mort étaient les anges noirs qui se sont penchés sur mon berceau. »

(Carnet de notes, non daté)

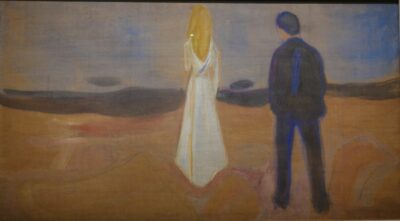

Solitude

Solitude

Certains thèmes du théâtre d’Henrik Ibsen mais aussi du dramaturge suédois August Strindberg, comme la solitude ou l’impossibilité du couple, font directement écho à l’univers de Munch. Celui-ci va jusqu’à emprunter des scènes précises de leurs pièces pour certains de ses autoportraits. Il se représente ainsi à plusieurs reprises dans l’attitude de John Gabriel Borkman : ce personnage d’Ibsen reste cloîtré dans sa chambre pendant de longues années, emprisonné dans ses pensées obsédantes. Cette identification trouve d’autant plus de sens depuis que l’artiste vit dans un certain isolement suite à son installation à Ekely, au sud d’Oslo, à partir de 1916.

Autoportrait en enfer

La pratique de l’autoportrait chez Munch ne se limite pas à cette dimension théâtrale et s’étend sur l’ensemble de sa carrière. Au-delà de l’introspection, s’y exprime un certain rapport de l’artiste aux autres et au monde, oscillant entre implication dans le monde extérieur et retrait intérieur. Les portraits de Munch expriment également une conscience aiguë de la souffrance de

la vie, de la difficulté à créer, du caractère inéluctable de la mort.

Le grand décor

« C’est moi, avec la frise Reinhardt il y a trente ans, et l’aula et la frise Freia, qui ai initié l’art décoratif moderne. »

(Lettre de Munch à la communauté des travailleurs d’Oslo, 6 septembre 1938)

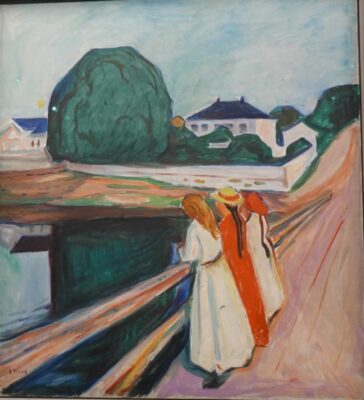

Dans les premières années du xxe siècle, Munch participe à plusieurs grands projets décoratifs et se confronte à la question de la peinture monumentale.

Les programmes qu’il élabore s’intègrent pleinement à ses réflexions en reprenant des thèmes et des motifs déjà présents dans son oeuvre. En 1904, il répond à une commande de son mécène, Max Linde, par une série de peintures pour décorer la chambre de ses enfants.

Il y reprend certains sujets constitutifs de La Frise de la vie et ajoute des évocations plus directes de la nature. Les oeuvres lui sont finalement rendues par le commanditaire qui les juge, à regret, inappropriées.

Entre 1909 et 1916, Munch réalise son grand oeuvre en matière

de décoration architecturale pour la salle d’honneur de l’université d’Oslo, en réponse à un concours national.

L’artiste joue dans ce projet très politique une grande part de sa renommée internationale. Il met de nombreuses années à convaincre le jury et réalise

de nombreux essais avant d’arriver au résultat final, toujours en place aujourd’hui.

Informations pratiques

Horaires, accès et tarifs

Accès transports

Métro : ligne 12, station Solférino

RER : ligne C, station Musée d’Orsay

Bus : 63, 68, 69, 73, 83, 84, 87, 94

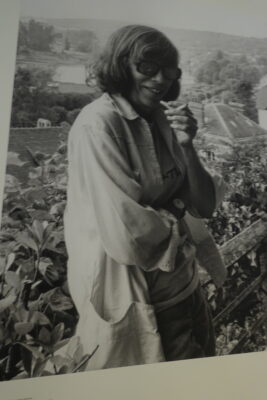

De générations différentes – Joan Mitchell étant née un an avant la mort de Claude Monet -, leurs peintures furent d’abord rapprochées dans le cadre de l’émergence de l’expressionnisme abstrait américain dans les années 1950.

De générations différentes – Joan Mitchell étant née un an avant la mort de Claude Monet -, leurs peintures furent d’abord rapprochées dans le cadre de l’émergence de l’expressionnisme abstrait américain dans les années 1950.  Monet est alors redécouvert comme précurseur de la modernité américaine et son oeuvre tardive réhabilitée après l’accueil critique reçu en France par les Nymphéas de l’Orangerie en 1927. L’association des deux artistes est confortée par l’installation de Mitchell à Vétheuil en 1968, dans une demeure surplombant la maison où vécut Monet de 1878 à 1881.

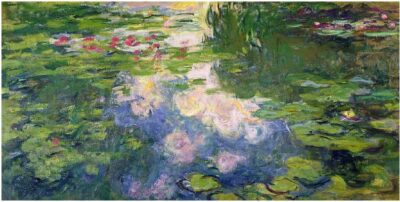

Monet est alors redécouvert comme précurseur de la modernité américaine et son oeuvre tardive réhabilitée après l’accueil critique reçu en France par les Nymphéas de l’Orangerie en 1927. L’association des deux artistes est confortée par l’installation de Mitchell à Vétheuil en 1968, dans une demeure surplombant la maison où vécut Monet de 1878 à 1881. Claude Monet, Le bassin aux nymphéas, 1917-1919

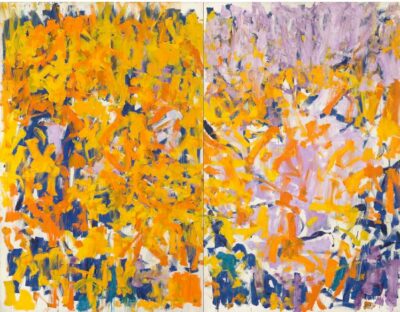

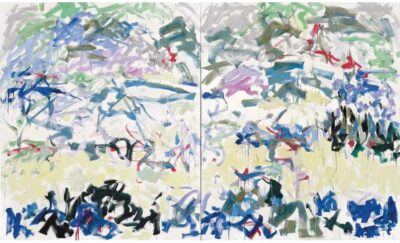

Claude Monet, Le bassin aux nymphéas, 1917-1919 Joan Mitchell, Quatuor II for Betsy Jolas, 1976

Joan Mitchell, Quatuor II for Betsy Jolas, 1976 Un jardin pour Audrey (1975)

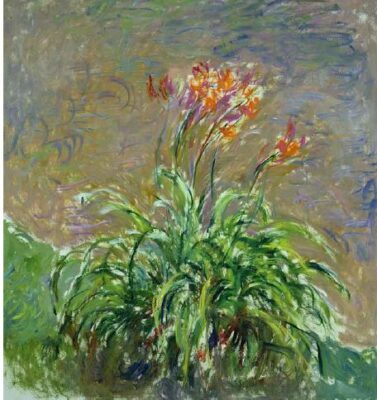

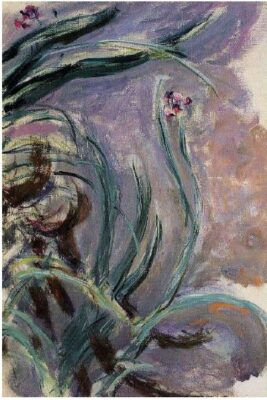

Un jardin pour Audrey (1975) Claude Monet Les Hémérocalles, 1914-1917

Claude Monet Les Hémérocalles, 1914-1917 Joan Mitchell, Beauvais1986

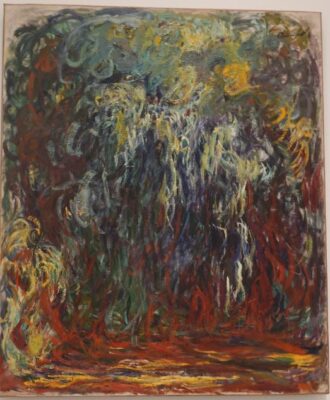

Joan Mitchell, Beauvais1986 Iris Jaunes de Monet (1914-1917)

Iris Jaunes de Monet (1914-1917)  Joan Mitchell, Row Row (1982)

Joan Mitchell, Row Row (1982) Claude Monet, Nymphéas (1916-1919)

Claude Monet, Nymphéas (1916-1919) Joan Mitchell Two Pianos, 1980

Joan Mitchell Two Pianos, 1980

Joan Mitchell, Sans titre, peint vers 1970

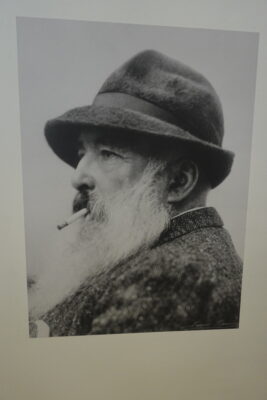

Joan Mitchell, Sans titre, peint vers 1970 Claude Monet, 1924/25

Claude Monet, 1924/25 Joan Mitchell, River, 1989

Joan Mitchell, River, 1989 Claude Monet Nymphéas, 1917-1919

Claude Monet Nymphéas, 1917-1919

Joan Mitchell, la Grande vallée

Joan Mitchell, la Grande vallée

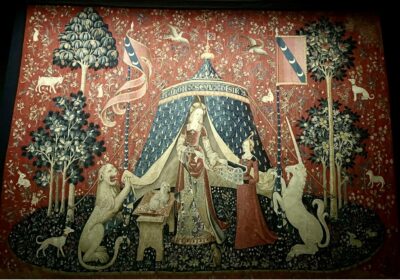

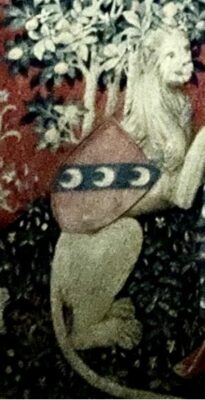

En quelque sorte c’est la Joconde de ce musée, les

En quelque sorte c’est la Joconde de ce musée, les  Sur un grand ovale bleu, la Dame, élégante, parée de bijoux et souvent assistée d’une demoiselle, se tient solennellement, entre un lion et une licorne porteurs de bannières, de capes ou d’

Sur un grand ovale bleu, la Dame, élégante, parée de bijoux et souvent assistée d’une demoiselle, se tient solennellement, entre un lion et une licorne porteurs de bannières, de capes ou d’

Les modèles des femmes et des animaux à grande échelle ont été dessinés par le peintre Jean d’Ypres. Actif à Paris de 1489 à 1508, il est connu comme enlumineur au service de la reine Anne de Bretagne et comme auteur de modèles pour des vitraux ou pour des gravures illustrant des livres imprimés. Les plantes et les animaux ont pu être tissés à partir de modèles détenus dans les ateliers des liciers.

Les modèles des femmes et des animaux à grande échelle ont été dessinés par le peintre Jean d’Ypres. Actif à Paris de 1489 à 1508, il est connu comme enlumineur au service de la reine Anne de Bretagne et comme auteur de modèles pour des vitraux ou pour des gravures illustrant des livres imprimés. Les plantes et les animaux ont pu être tissés à partir de modèles détenus dans les ateliers des liciers.

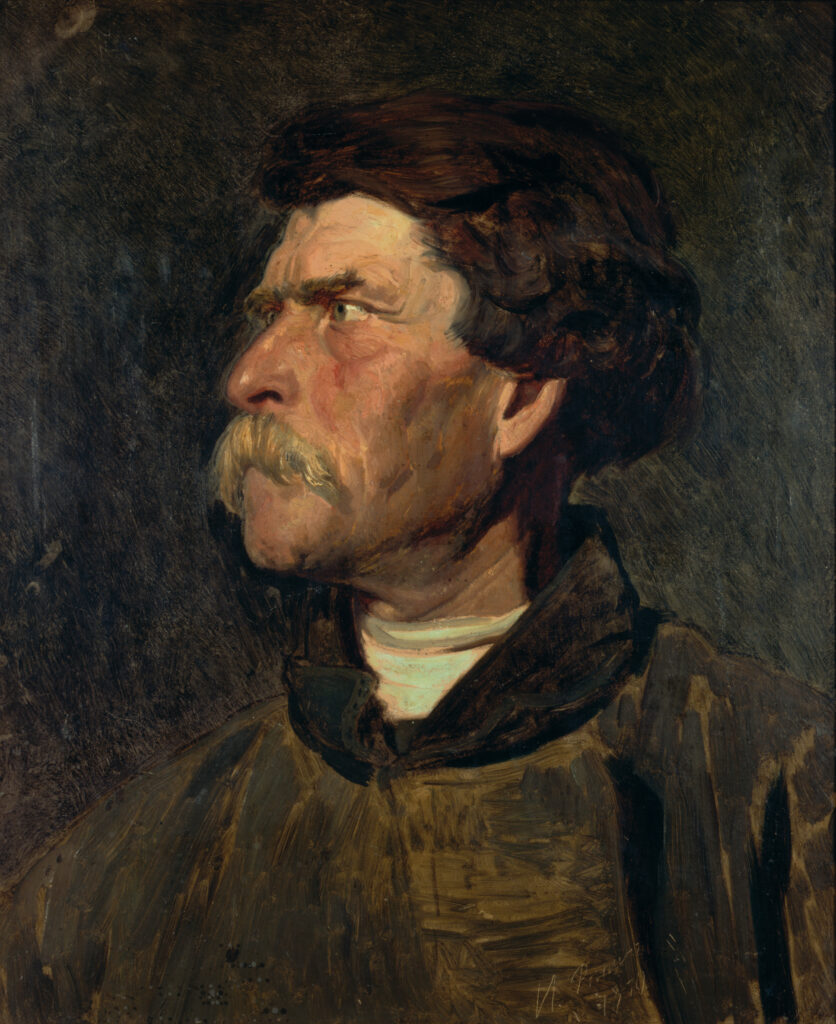

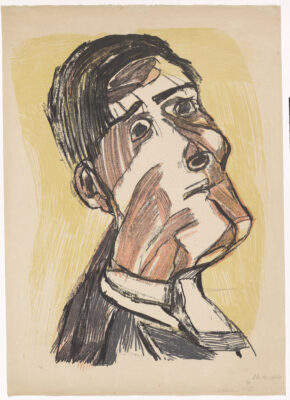

Markus Lupertz 1941

Markus Lupertz 1941 Avec ses trois représentantes de la production actuelle (2022), rassemblées en tant qu’invitées de l’exposition au milieu de la présentation des oeuvres de Georg Baselitz, Sigmar Polke et Gerhard Richter, l’artiste crée des copies réalistes, d’elle-même. Elle les a apprêtées selon un choix de tenues tout à fait séduisantes. Il s’agit d’avatars, créés à partir d’un scan 3D, le matériau de leur enveloppe extérieur est en silicone, le squelette en métal. Un chatbot est également implanté dans leur corps. Il utilise l’intelligence artificielle pour

Avec ses trois représentantes de la production actuelle (2022), rassemblées en tant qu’invitées de l’exposition au milieu de la présentation des oeuvres de Georg Baselitz, Sigmar Polke et Gerhard Richter, l’artiste crée des copies réalistes, d’elle-même. Elle les a apprêtées selon un choix de tenues tout à fait séduisantes. Il s’agit d’avatars, créés à partir d’un scan 3D, le matériau de leur enveloppe extérieur est en silicone, le squelette en métal. Un chatbot est également implanté dans leur corps. Il utilise l’intelligence artificielle pour Avec le temps, la poupée parlante promet de devenir de plus en plus intelligente et de s’épanouir dans le rôle de sa créatrice, y compris dans son rayonnement érotique sophistiqué, qui la rend aussi inaccessible que disponible. Elle pratique le langage des Jésuites, en répondant à une question quelque peu trop personnelles, par une question.

Avec le temps, la poupée parlante promet de devenir de plus en plus intelligente et de s’épanouir dans le rôle de sa créatrice, y compris dans son rayonnement érotique sophistiqué, qui la rend aussi inaccessible que disponible. Elle pratique le langage des Jésuites, en répondant à une question quelque peu trop personnelles, par une question.  Voilà l’une des déclarations de l’artiste britannique

Voilà l’une des déclarations de l’artiste britannique  Le titre de l’exposition, Transformers, est tiré du film d’action et de science fiction américain du même nom, Transformers, (2017), extrêmement populaire,

Le titre de l’exposition, Transformers, est tiré du film d’action et de science fiction américain du même nom, Transformers, (2017), extrêmement populaire,

« Female Figure » dit l’artiste, « incarne la tension entre le subjectif et l’objectif, entre l’excitation et la répulsion. Elle est mon interprétation de (ma propre) masculinité.

« Female Figure » dit l’artiste, « incarne la tension entre le subjectif et l’objectif, entre l’excitation et la répulsion. Elle est mon interprétation de (ma propre) masculinité.

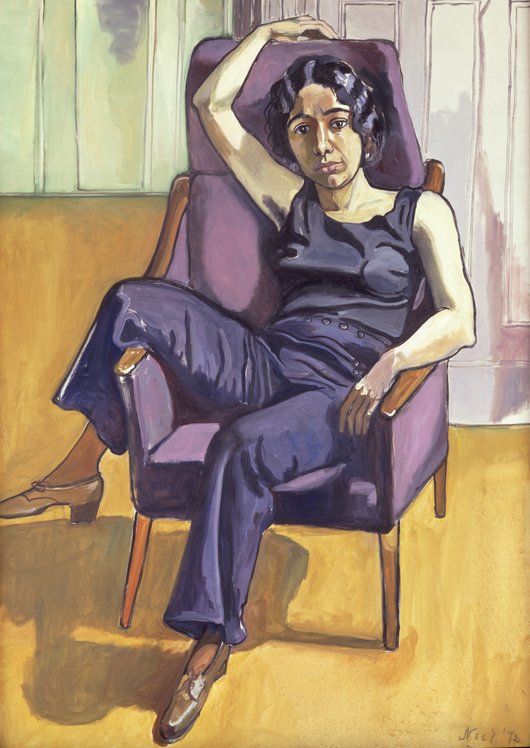

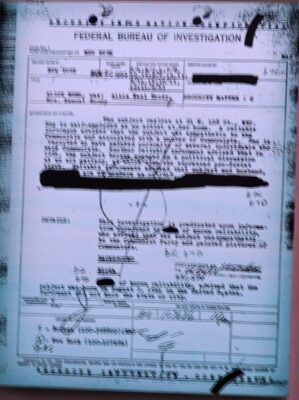

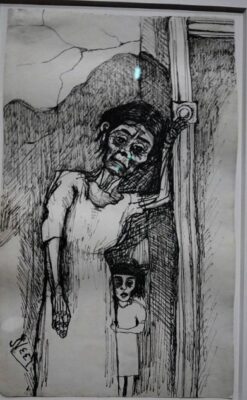

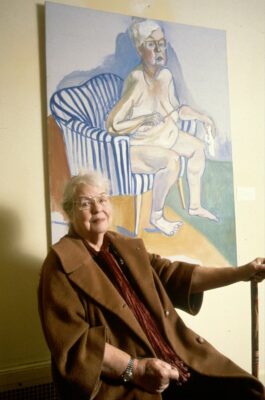

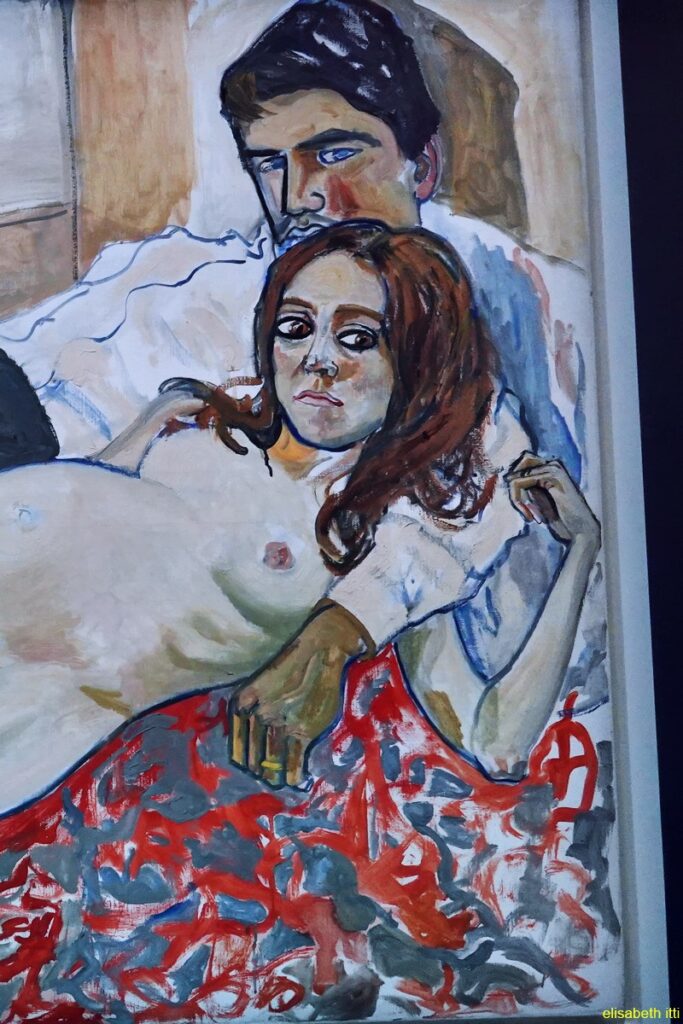

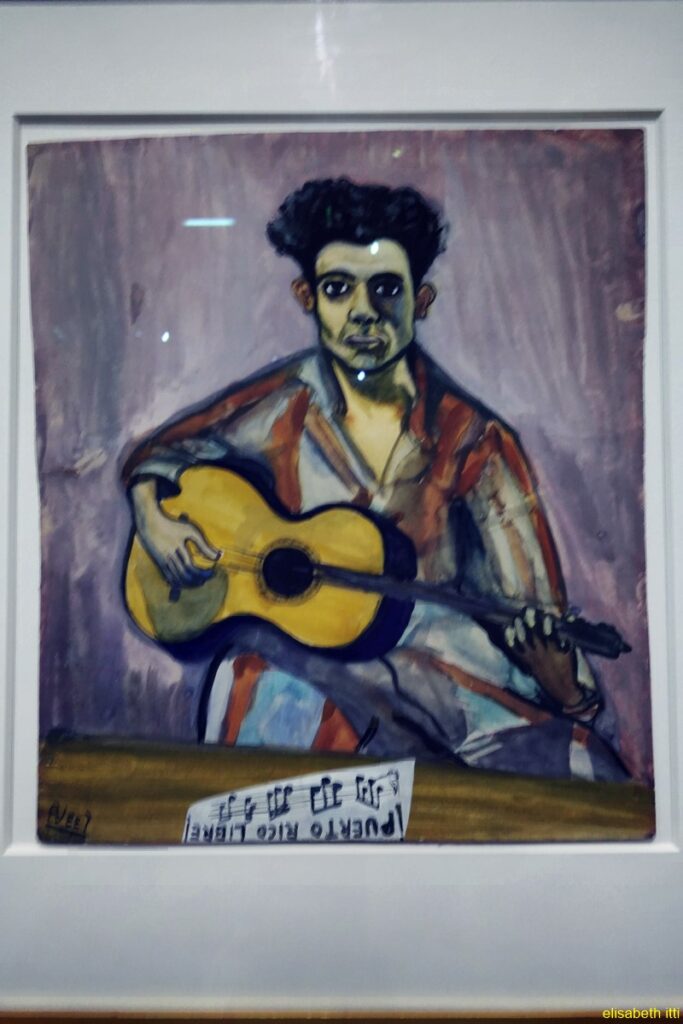

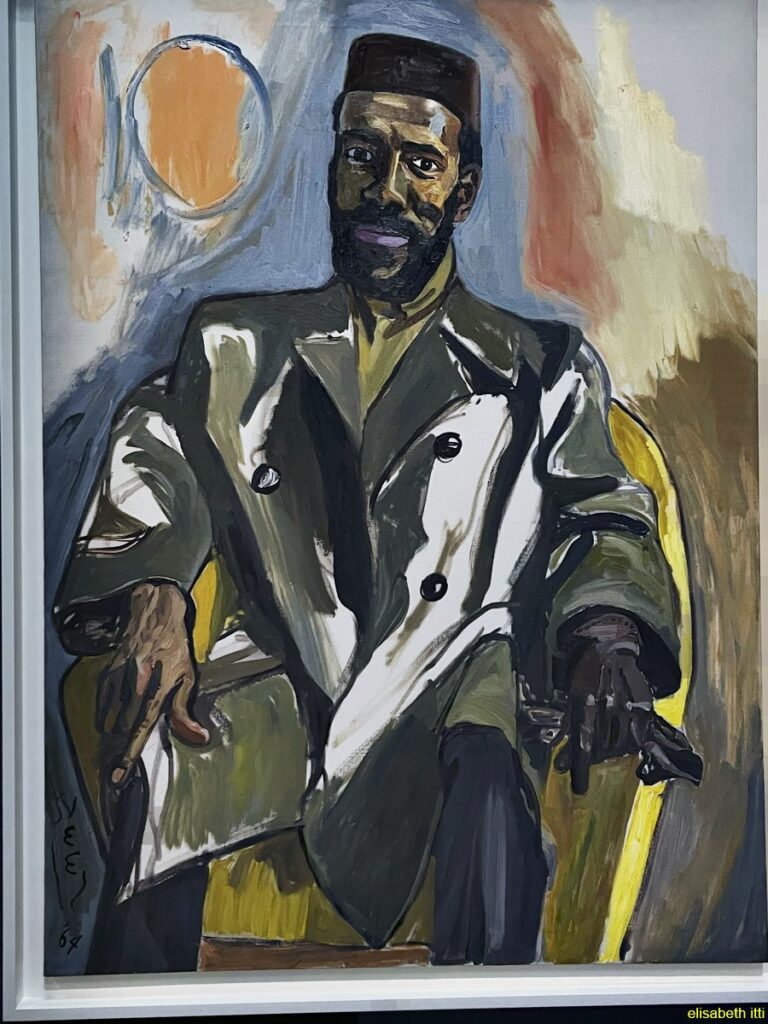

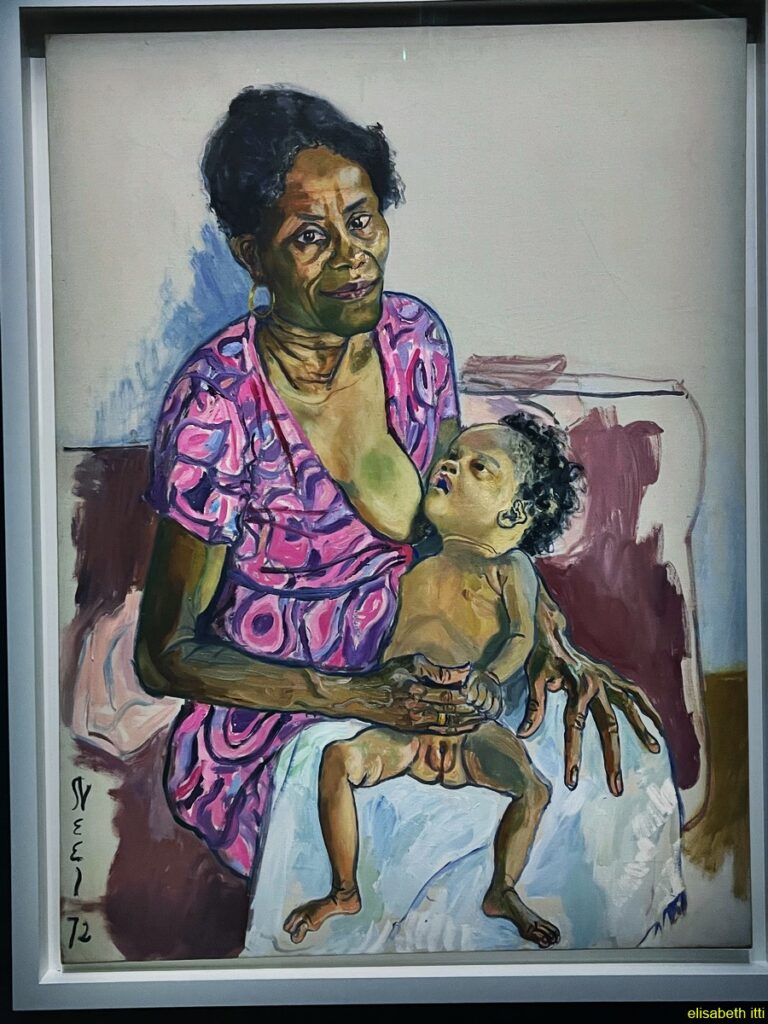

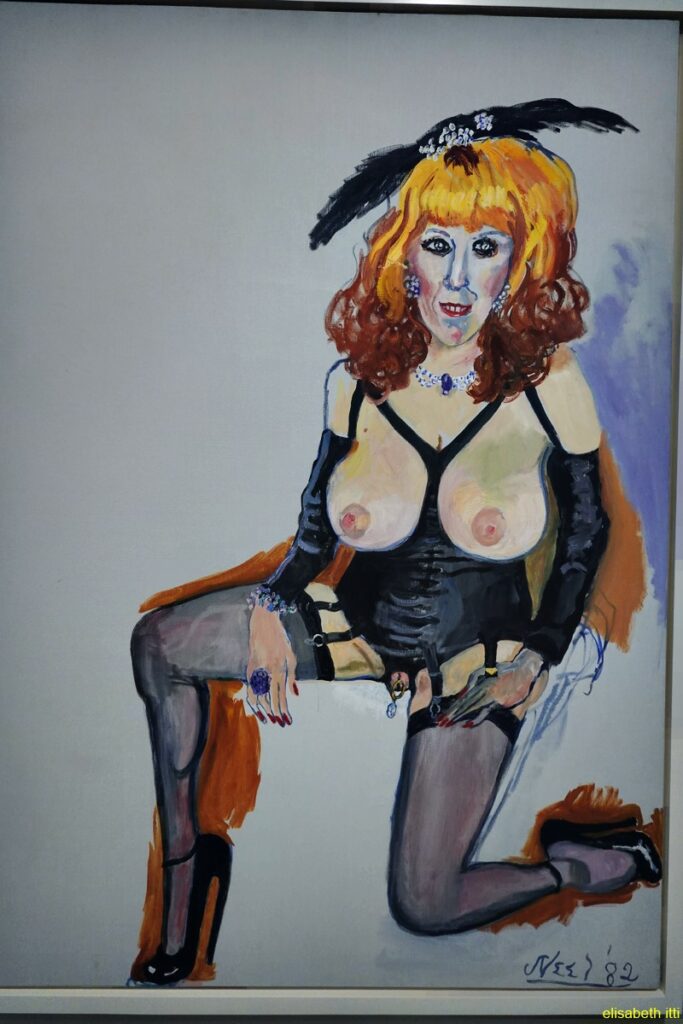

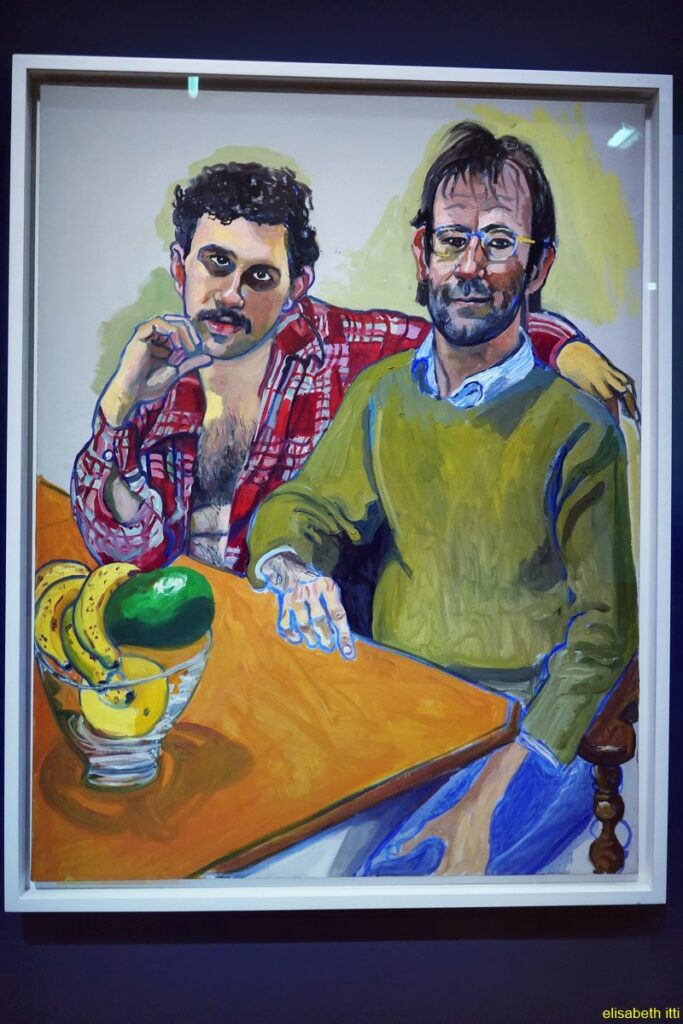

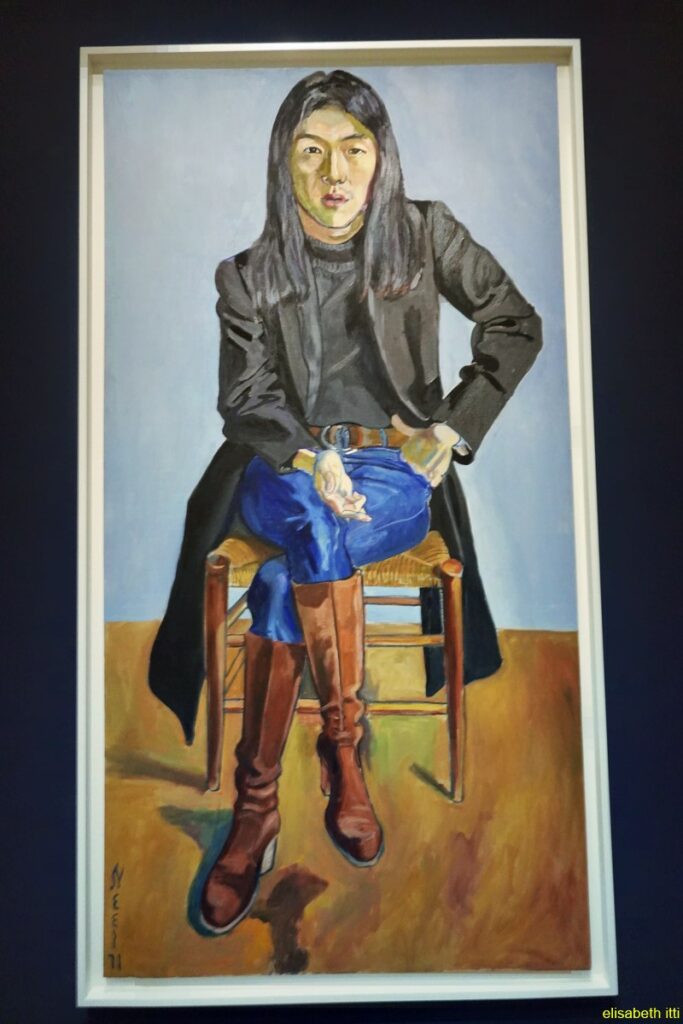

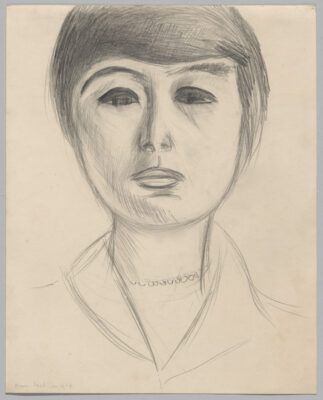

Tout au long de sa vie, cette femme radicale, membre du parti communiste, ne cesse de peindre les marginaux de la société américaine, ceux et celles qui sont écartés en raison de leurs origines, la couleur de leur peau, leur excentricité, leur orientation sexuelle ou encore de la radicalité de leur engagement politique. Même si, grâce à une notoriété grandissante à partir des années 1960, Neel élargit le spectre de ses modèles aux milieux plus favorisés, elle reste toujours fidèle à ses convictions de gauche. Communiste engagée, Alice Neel fut un temps fichée par le FBI : un événement qui fut une source d’inspiration pour l’artiste conceptuelle américaine.

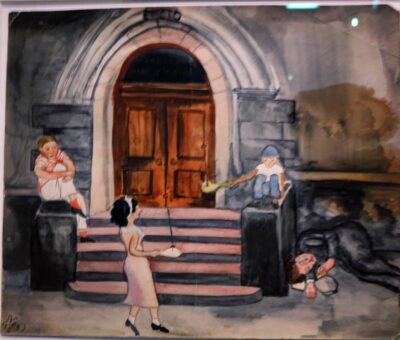

Tout au long de sa vie, cette femme radicale, membre du parti communiste, ne cesse de peindre les marginaux de la société américaine, ceux et celles qui sont écartés en raison de leurs origines, la couleur de leur peau, leur excentricité, leur orientation sexuelle ou encore de la radicalité de leur engagement politique. Même si, grâce à une notoriété grandissante à partir des années 1960, Neel élargit le spectre de ses modèles aux milieux plus favorisés, elle reste toujours fidèle à ses convictions de gauche. Communiste engagée, Alice Neel fut un temps fichée par le FBI : un événement qui fut une source d’inspiration pour l’artiste conceptuelle américaine. Aquarelle 1936, West Street

Aquarelle 1936, West Street À Cuba, Alice Neel découvre, une pauvreté qu’elle n’a jamais imaginée, d’autant

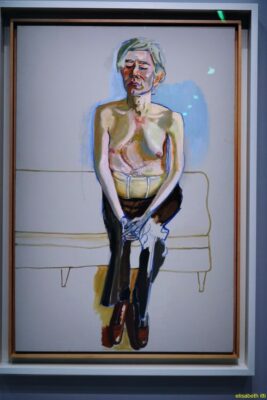

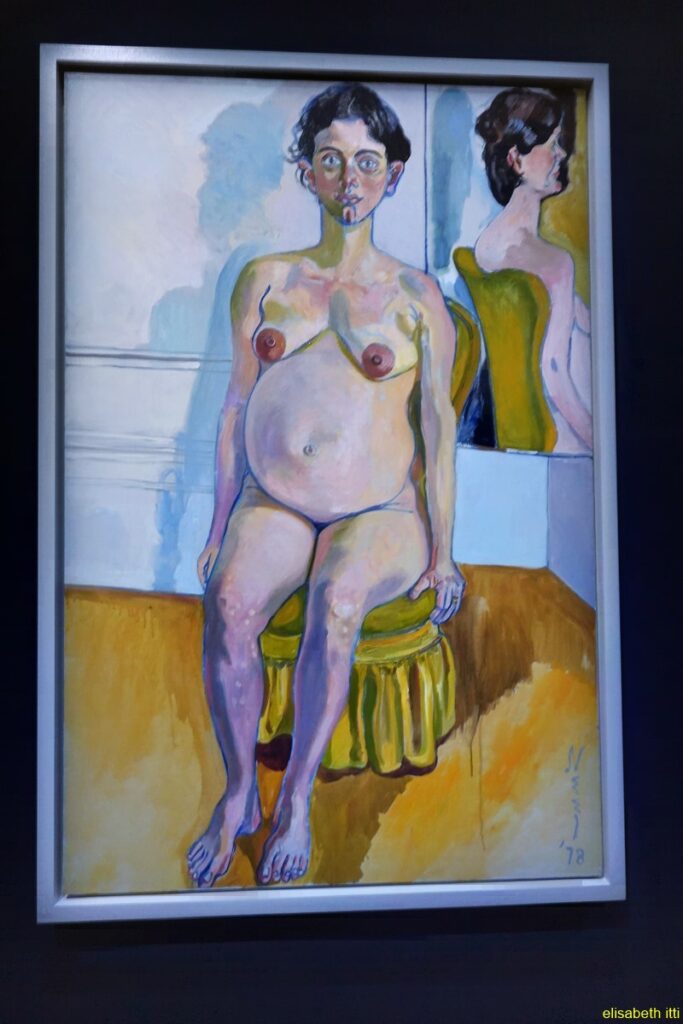

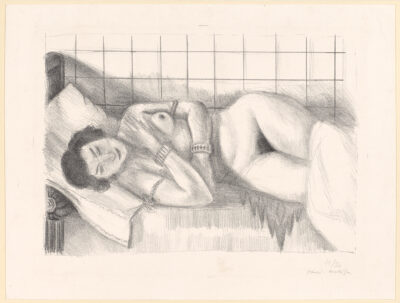

À Cuba, Alice Neel découvre, une pauvreté qu’elle n’a jamais imaginée, d’autant Ses nus féminins sont très éloignés du canon traditionnel façonné par le regard masculin, ainsi que ses femmes enceintes dans leur plus simple appareil, sans aucun sentimentalisme. Elle a même eu le courage de portraiturer une victime de violences conjugales. Pour cela, Neel est devenue une icône du féminisme militant.

Ses nus féminins sont très éloignés du canon traditionnel façonné par le regard masculin, ainsi que ses femmes enceintes dans leur plus simple appareil, sans aucun sentimentalisme. Elle a même eu le courage de portraiturer une victime de violences conjugales. Pour cela, Neel est devenue une icône du féminisme militant. raversant les périodes de l’abstraction triomphante, du pop art, de l’art minimal et conceptuel, Alice Neel, une femme libre et indépendante, est restée avec sa peinture figurative à contre-courant des avant-gardes qui marquent la scène de New York où elle avait élu domicile au début des années 1930. Habitant dans les quartiers populaires et multiethniques – Greenwich Village d’abord, Spanish Harlem ensuite – Neel, vivant des aides sociales et mère célibataire, se sent proche de ses modèles, auxquels elle cherche à s’identifier. Son engagement n’est jamais abstrait, mais nourri de vraies expériences. Peindre l’histoire sans le filtre d’une proximité intime ne l’intéresse pas. À l’instar de l’œil de la caméra, Neel fait entrer dans notre champ de vision des personnes qui auparavant restaient dans l’obscurité et tombaient dans l’oubli. C’est son premier geste politique. Le second réside dans son choix de cadrage – une frontalité qui interpelle. L’artiste nous place droit devant ses modèles.

raversant les périodes de l’abstraction triomphante, du pop art, de l’art minimal et conceptuel, Alice Neel, une femme libre et indépendante, est restée avec sa peinture figurative à contre-courant des avant-gardes qui marquent la scène de New York où elle avait élu domicile au début des années 1930. Habitant dans les quartiers populaires et multiethniques – Greenwich Village d’abord, Spanish Harlem ensuite – Neel, vivant des aides sociales et mère célibataire, se sent proche de ses modèles, auxquels elle cherche à s’identifier. Son engagement n’est jamais abstrait, mais nourri de vraies expériences. Peindre l’histoire sans le filtre d’une proximité intime ne l’intéresse pas. À l’instar de l’œil de la caméra, Neel fait entrer dans notre champ de vision des personnes qui auparavant restaient dans l’obscurité et tombaient dans l’oubli. C’est son premier geste politique. Le second réside dans son choix de cadrage – une frontalité qui interpelle. L’artiste nous place droit devant ses modèles.

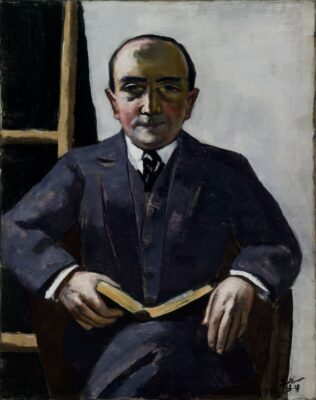

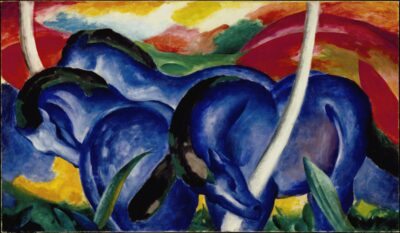

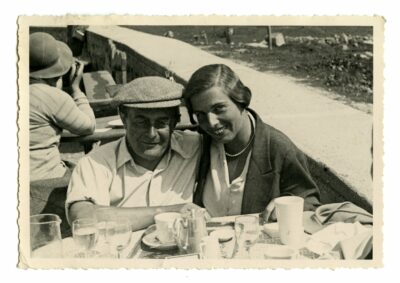

Historien de l’art, conservateur et critique, Curt Glaser (1879–1943) était une figure emblématique de la vie artistique berlinoise des années 1910 et 1920 qui faillit pourtant sombrer dans l’oubli après sa mort. Son destin est marqué par un profond engagement en faveur de l’art moderne et par les abîmes traversant le 20e siècle. Avec sa femme Elsa, il réunit une collection privée comprenant de remarquables oeuvres d’Edvard Munch, Henri Matisse et Max Beckmann. Persécuté par le régime nazi à cause de ses origines juives, il perd son poste de directeur à la Kunstbibliothek de Berlin et émigre en Suisse en 1933, puis aux États-Unis en 1941. En mai 1933, il vend aux enchères une grande partie de sa collection qui sera dispersée dans le monde entier.

Historien de l’art, conservateur et critique, Curt Glaser (1879–1943) était une figure emblématique de la vie artistique berlinoise des années 1910 et 1920 qui faillit pourtant sombrer dans l’oubli après sa mort. Son destin est marqué par un profond engagement en faveur de l’art moderne et par les abîmes traversant le 20e siècle. Avec sa femme Elsa, il réunit une collection privée comprenant de remarquables oeuvres d’Edvard Munch, Henri Matisse et Max Beckmann. Persécuté par le régime nazi à cause de ses origines juives, il perd son poste de directeur à la Kunstbibliothek de Berlin et émigre en Suisse en 1933, puis aux États-Unis en 1941. En mai 1933, il vend aux enchères une grande partie de sa collection qui sera dispersée dans le monde entier.

Franz Marc The Large Blue Horses, 1911 Oil on canvas, 104 x 180 cm

Franz Marc The Large Blue Horses, 1911 Oil on canvas, 104 x 180 cm

Foire européenne d’art contemporain et de design

Foire européenne d’art contemporain et de design Le 24 novembre 2022, ST-ART a soufflé sa 26ème bougie. Après avoir fêté son quart de siècle, elle profite du plus beau des cadeaux : une implantation dans le

Le 24 novembre 2022, ST-ART a soufflé sa 26ème bougie. Après avoir fêté son quart de siècle, elle profite du plus beau des cadeaux : une implantation dans le photo Robert Cahen

photo Robert Cahen Martina Geiger-Gerlach photo elisabeth itti

Martina Geiger-Gerlach photo elisabeth itti

Ryo Tomo – la séparation 2021 photo EI

Ryo Tomo – la séparation 2021 photo EI Photo EI

Photo EI photo EI

photo EI photo EI

photo EI

Une performance de Simon Berger a été présentée par la Galerie Mazel le soir du vernissage. Au cours de cette performance, l’artiste a réalisé une oeuvre de 150 x 150 cm sur du verre. Briser du verre est généralement considéré comme une mauvaise action, plus souvent

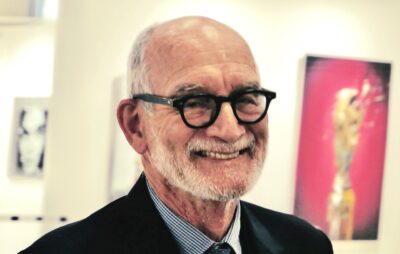

Une performance de Simon Berger a été présentée par la Galerie Mazel le soir du vernissage. Au cours de cette performance, l’artiste a réalisé une oeuvre de 150 x 150 cm sur du verre. Briser du verre est généralement considéré comme une mauvaise action, plus souvent Officier des Arts et des Lettres.

Officier des Arts et des Lettres. Après 20 ans dans une entreprise de prêt porter, et déjà collectionneur de l’abstraction des années 50/60 française et européenne, Georges-Michel Kahn a ouvert en 1997 une galerie à Strasbourg sur la place du Musée d’Art Moderne

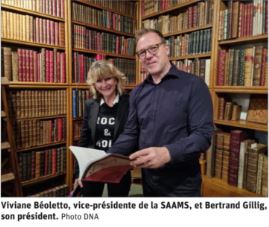

Après 20 ans dans une entreprise de prêt porter, et déjà collectionneur de l’abstraction des années 50/60 française et européenne, Georges-Michel Kahn a ouvert en 1997 une galerie à Strasbourg sur la place du Musée d’Art Moderne La Société des Amis des Arts et des Musées de Strasbourg a fait éditer un livre pour marquer les 190 ans de la société.

La Société des Amis des Arts et des Musées de Strasbourg a fait éditer un livre pour marquer les 190 ans de la société.

Stéphane Spach photo EI

Stéphane Spach photo EI

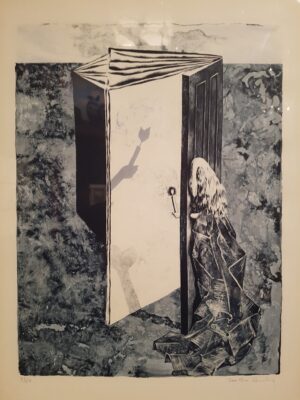

Les surréalistes se passionnent pour les cabinets de curiosité et collectionnent un bestiaire insolite ou bariolé, chiné dans les marchés aux puces et brocantes. Dans La Maison de la peur de Leonora Carrington, les gravures de Max Ernst révèlent des personnages mi-homme-mi-cheval tandis que Rachel Baes invite les visiteurs de son exposition avec une image de chauve-souris, son portrait métaphorique.

Les surréalistes se passionnent pour les cabinets de curiosité et collectionnent un bestiaire insolite ou bariolé, chiné dans les marchés aux puces et brocantes. Dans La Maison de la peur de Leonora Carrington, les gravures de Max Ernst révèlent des personnages mi-homme-mi-cheval tandis que Rachel Baes invite les visiteurs de son exposition avec une image de chauve-souris, son portrait métaphorique.

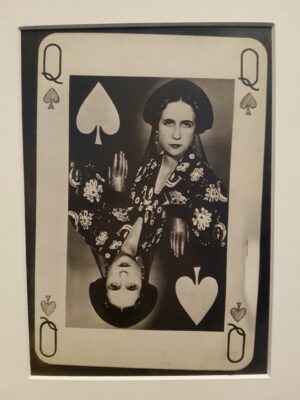

Claude Cahun multiplie les mises en scène où le déguisement et le travestissement lui permettent d’interroger la question du genre. De jeunes artistes femmes, comme Leonora Carrington, Alice Rahon ou Gisèle Prassinos, sont même surnommées du nom de l’héroïne de Lewis Carroll. Cela traduit l’attachement du groupe à ce personnage à la fois réel et fictionnel. À la muse, la diabolique, ou à l’incarnation d’Eros, ils ajoutent la femme-enfant, amie des animaux et de la nature. Leonora Carrington et Dorothea Tanning réagissent chacune à leur manière à cette personnification, plaçant la femme-enfant dans un univers plus angoissant que merveilleux. Au jeu des faux-semblants, le miroir de Lewis Carroll prodigue aux surréalistes, à commencer par Aragon, un formidable instrument de dédoublement et de déformation du corps, mais aussi de réflexion sur la volatilité du réel et de ses représentations.

Claude Cahun multiplie les mises en scène où le déguisement et le travestissement lui permettent d’interroger la question du genre. De jeunes artistes femmes, comme Leonora Carrington, Alice Rahon ou Gisèle Prassinos, sont même surnommées du nom de l’héroïne de Lewis Carroll. Cela traduit l’attachement du groupe à ce personnage à la fois réel et fictionnel. À la muse, la diabolique, ou à l’incarnation d’Eros, ils ajoutent la femme-enfant, amie des animaux et de la nature. Leonora Carrington et Dorothea Tanning réagissent chacune à leur manière à cette personnification, plaçant la femme-enfant dans un univers plus angoissant que merveilleux. Au jeu des faux-semblants, le miroir de Lewis Carroll prodigue aux surréalistes, à commencer par Aragon, un formidable instrument de dédoublement et de déformation du corps, mais aussi de réflexion sur la volatilité du réel et de ses représentations.  Magritte et Paul Nougé exploitent ses effets subversifs, confondant le reflet du réel, ses systèmes de représentation et ses apparences. Enrico Baj utilise des brisures de miroir comme autant de ruptures dans l’intégrité du corps. Le miroir, objectivation de la présence, sera aussi du côté de l’inconscient et la traversée du miroir est synonyme de mise en évidence des zones cachées de l’inconscient et de la psychanalyse et notamment dans la figure du rétracté de Brauner.

Magritte et Paul Nougé exploitent ses effets subversifs, confondant le reflet du réel, ses systèmes de représentation et ses apparences. Enrico Baj utilise des brisures de miroir comme autant de ruptures dans l’intégrité du corps. Le miroir, objectivation de la présence, sera aussi du côté de l’inconscient et la traversée du miroir est synonyme de mise en évidence des zones cachées de l’inconscient et de la psychanalyse et notamment dans la figure du rétracté de Brauner. L’ÉCOLE DES MODERNITÉS À L’INSTITUT GIACOMETTI

L’ÉCOLE DES MODERNITÉS À L’INSTITUT GIACOMETTI Victor Brauner, le poichat qui navole 1964

Victor Brauner, le poichat qui navole 1964 Roland Topor Alice à la Neige – Marcel Duchamp le Trébuchet

Roland Topor Alice à la Neige – Marcel Duchamp le Trébuchet n’hésite pas à placer Alice et ses amis dans une improbable classe de neige tandis que Marcel Duchamp conçoit le Trébuchet, qui n’est qu’un portemanteau mural posé à même le sol, pour induire la chute du visiteur distrait. Le titre et l’objet jouent ensemble de double-sens, de quiproquos drôles et ludiques à la manière des mots-valises de Carroll.

n’hésite pas à placer Alice et ses amis dans une improbable classe de neige tandis que Marcel Duchamp conçoit le Trébuchet, qui n’est qu’un portemanteau mural posé à même le sol, pour induire la chute du visiteur distrait. Le titre et l’objet jouent ensemble de double-sens, de quiproquos drôles et ludiques à la manière des mots-valises de Carroll.