Valérie Cardi directrice du mensuel culturel de la région rhénane

hebdoscope, a ajouté une nouvelle corde à son arc.

Elle accueille désormais des expositions d’artistes dans « l’appartement »

11 rue Descartes à Mulhouse, ainsi qu’à Freiburg au « Die Nr 9 »,

chez Edle Aussicht, Waltershofener Strasse 9

C’est ainsi que l’on a pu voir en Allemagne, de septembre à novembre 2020 l’exposition de Pascal Henri Poirot, après qu’elle l’eut présenté à ST’ART en 2019.

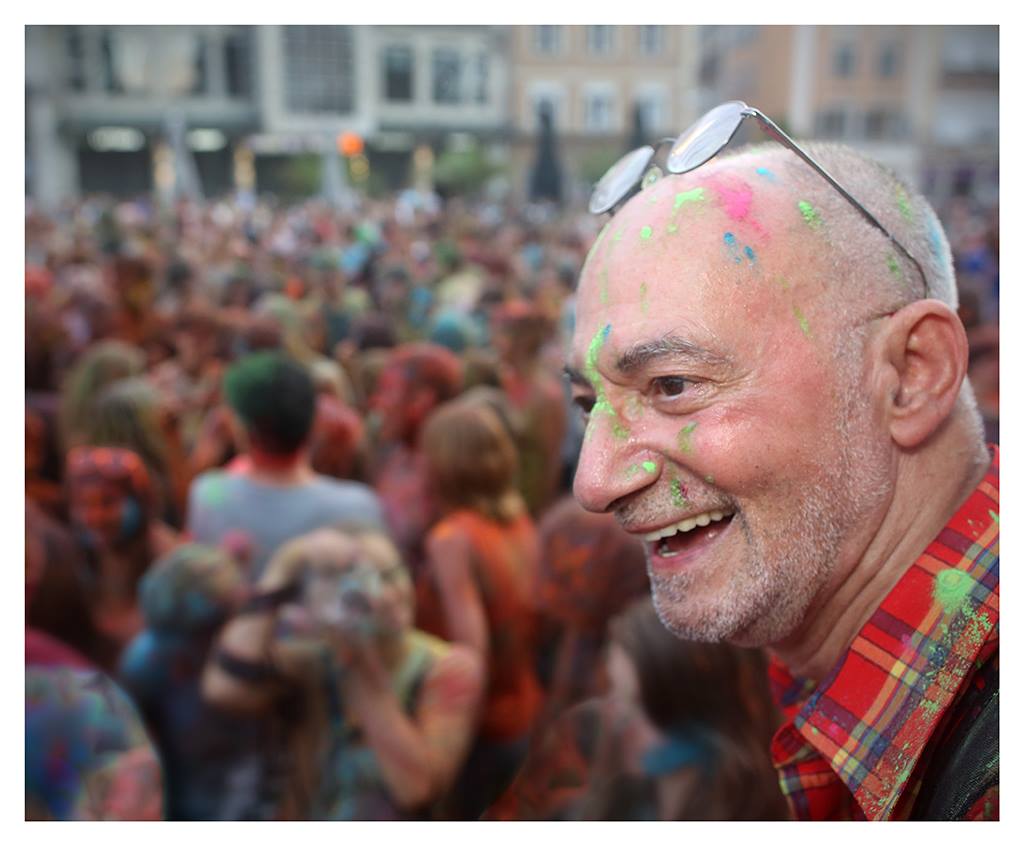

Jean Pierre Parlange

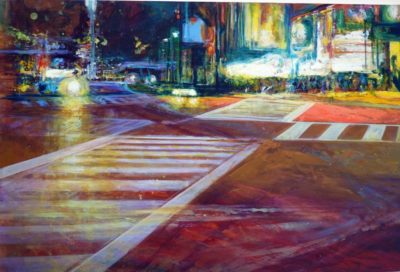

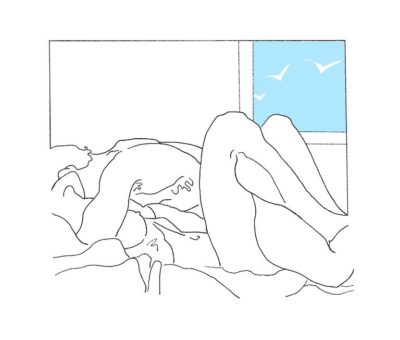

Accrochés aux cimaises de ce bel espace, qui domine la place du marché, les dessins de Jean Pierre Parlange, (son site) semblent une évidence dans ce nouveau lieu.

Jean Pierre Parlange navigue entre maîtrise absolue et vagabondage fantasmé. Ses dessins rappellent de manière frappante, un autre maître du dessin érotique Egon Schiele. Illustrateur pendant vingt ans, il a goutté aux joies de l’édition, de la publicité ou du packaging. Il utilise aussi bien la peinture numérique que traditionnelle, mais tout ceci est devenu un passe temps quand en 2001, nommé rédacteur en chef de la revue Dessins & Peintures, il lâche le pinceau pour la plume.

Sa devise ?

« La perfection n’existe pas, alors autant ne pas s’en préoccuper ».

Entretien

Comment êtes-vous venus à l’art ?

C’est une rencontre avec une chorégraphe qui m’a fait prendre conscience,

il y a longtemps, que je pouvais mettre mon savoir faire au service de l’art et pas seulement au service de mes clients pour gagner ma vie.

Depuis quand dessinez-vous ?

Enfant, je ne faisais que dessiner, ensuite, j’ai toujours obtenu de bonnes notes concernant le dessin, plus tard, tout au long de ma vie d’illustrateur, j’ai continué à ne faire que ça.

Vos parents, la famille ?

Mes parents furent totalement opposés à mes projets de vie d’artiste, mais j’étais encore plus têtu qu’eux.

Comment définiriez-vous votre peinture ?

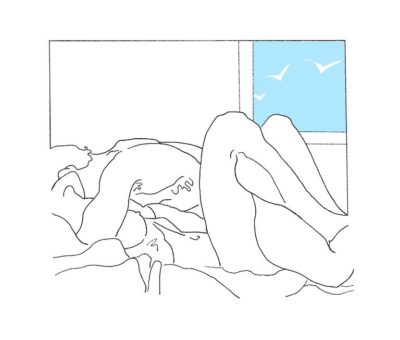

Je ne me considère pas comme un peintre, je suis un dessinateur qui emploie de la couleur. Je ne dessine pratiquement que d’après modèle vivant. Deux choses m’intéressent, l’élégance et le caractère du modèle, qui détermine souvent le caractère de mon dessin.

Je ne me considère pas comme un peintre, je suis un dessinateur qui emploie de la couleur. Je ne dessine pratiquement que d’après modèle vivant. Deux choses m’intéressent, l’élégance et le caractère du modèle, qui détermine souvent le caractère de mon dessin.

Il s’agit d’un exercice difficile et exigeant que d’aller toujours à l’essentiel, d’éliminer le caractère décoratif et commercial d’une œuvre. Je travaille d’abord pour moi, je ne cherche pas à plaire ou à séduire.

Faites-vous des dessins/essais préparatoires ?

Je passe mon temps à dessiner, donc j’ai des milliers d’esquisses en stock, il est finalement très rare que j’aboutisse un dessin avec les notions de couleurs et de composition.

Quand travaillez-vous?

Essentiellement quand j’ai envie, ou lorsque qu’une exposition ou une commande approche et que je dois produire.

A quel endroit, maison, atelier ?

Je travaille beaucoup l’image numérique que je considère comme l’art du XXIe siècle, et dans ce cas je deviens nomade, il me suffit d’un ordinateur et d’une tablette graphique pour travailler où je veux. Ce que je préfère reste tout de même le travail d’après modèle vivant, que je pratique seul, avec des modèles qui sont devenus mes amis, ou en groupe chez des amis peintres. Il m’arrive aussi à la belle saison de sortir dessiner les passants dans la rue.

Un rite pour vous mettre au travail ?

La présence d’un modèle ou bien la solitude de l’atelier. Je ne peins pas de belle images, j’essaie simplement de rendre compte de la relation qui s’établit entre le modèle et moi. C’est quelque chose de très humain, d’intense. J’ai beaucoup de respect pour toutes les personnes qui, ont un jour posé pour moi.

Votre technique ?

Tous les outils simples d’emploi, la mine de plomb, l’aquarelle et surtout l’encre de Chine. J’adore ce médium pour son côté sans concession, noir sur blanc, sans possibilité de correction qui demande une réflexion rapide, presque instinctive. Je sais peindre avec l’huile, mais le côté mise en œuvre compliquée et tout le cérémonial qui va avec ne font que diluer mon propos.

Tous les outils simples d’emploi, la mine de plomb, l’aquarelle et surtout l’encre de Chine. J’adore ce médium pour son côté sans concession, noir sur blanc, sans possibilité de correction qui demande une réflexion rapide, presque instinctive. Je sais peindre avec l’huile, mais le côté mise en œuvre compliquée et tout le cérémonial qui va avec ne font que diluer mon propos.

L’ambiance, musique, silence, intérieur, extérieur ?

Ce qui me plaît, c’est l’ambiance d’une séance de pose, le silence et le son de la mine de crayon qui trace sur le papier. J’aime aussi parfois les discussions naturelles, à propos de tout et de rien qui viennent détendre l’atmosphère, parfois les éclats de rire, ou bien un sourire complice du modèle, tout ceci est très naturel et très humain.

Vos maîtres ?

Tous les bons dessinateurs m’impressionnent. Je ne parle pas bien sûr de gens qui reproduisent des photographies à la perfection, ceux là m’indiffèrent.

Tous les bons dessinateurs m’impressionnent. Je ne parle pas bien sûr de gens qui reproduisent des photographies à la perfection, ceux là m’indiffèrent.

Je parle de dessins expressifs, quand on sait que le dessinateur n’a pas triché, quand il vous montre son trait comme d’autres écrivent des poèmes sensibles.

Si je remonte à mes débuts, j’ai adoré les peintres préraphaélites, plus tard, la sécession viennoise m’a beaucoup marquée. Des artistes comme Gustav Klimt, Egon Schiele ou Koloman Moser sont toujours à mes côtés lorsque je dessine… Mais je m’arrête là, la liste serait beaucoup trop longue.

Qu’est devenu votre travail pendant le confinement ?

J’ai continué à travailler sur commande, comme si de rien n’était, j’ai aussi continué à dessiner d’après modèle.

Que cherchez-vous à exprimer dans votre travail, qui ne serait pas possible avec des mots ?

Bonne question qui me touche ! Je considère que le dessin est l’ancêtre de la lettre, les enfants dessinent avant de savoir écrire, les grottes de Lascaux sont couvertes de figures animalières, et les égyptiens avec les hiéroglyphes mélangeaient le dessin et l’écriture. Le dessin est une forme sauvage d’écriture, quelque chose de plus essentiel, mais en même temps de moins universel. Au fond, ce qui est important, c’est l’expression et l’élégance, et aussi que le spectateur-lecteur saisisse le sens du trait, qu’il touche du doigt un peu de l’âme du dessinateur.

Quand avez-vous décidé d’exposer votre travail ?

Jeune, j’ai exposé mes illustrations et mes peintures un peu partout, mais en même temps comme j’étais tout de même pas mal édité, je ne ressentais pas ce besoin pressant que d’autres éprouvent à présenter leur travail. Aujourd’hui, je ne cherche pas, même si je suis toujours partant, surtout avec une amie comme Valérie Cardi.

Comment définiriez-vous votre travail ?

Traits, expressivité, toujours aller à l’essentiel, plaisir de dessiner, challenge de la ressemblance, de la rapidité d’exécution, composer, cadrer, respect des règles de la perspective, ne pas trop tomber dans la description détaillée, travail sans filets !

Peignez-vous des autoportraits ?

Oui, j’en ai fait quelques uns, il s’agit d’un exercice d’introspection intéressant, mais en même temps, il s’agit d’un exercice un peu nombriliste, à pratiquer avec retenu, en tout cas pas trop souvent.

Les artistes doivent-ils être le reflet des sentiments, de la vision de leur époque ?

Je pense que la nature humaine n’a jamais changée depuis la nuit des temps. Les modes elles changent à chaque génération, à chaque époque. Ce qui m’intéresse, c’est la nature humaine avec toutes ses facettes, grandeur, bassesse, beauté, laideur, etc…

Quelle est votre plus belle rencontre en art ?

Je crois qu’Hergé a déterminé ma vocation. Tout est simple et expressif chez lui, les personnages, les décors, les véhicules…

Une définition de l’art

Provoquer des émotions à l’aide de l’outil qu’est le savoir-faire.

Dès le 15 décembre ( sous réserves) vous pouvez contacter Valérie Cardi pour une visite de l‘appartement et à Freiburg les peintures de Bernard Latuner

– 06 86 66 73 41

– adresse mail valeriecardi68@gmail.com

Merci à Jean Pierre Parlange d’avoir accepté le principe des questions/réponses

confinement oblige

Partager la publication "Jean Pierre Parlange à l’appartement"

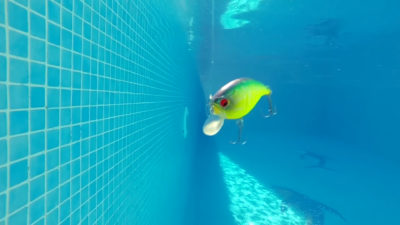

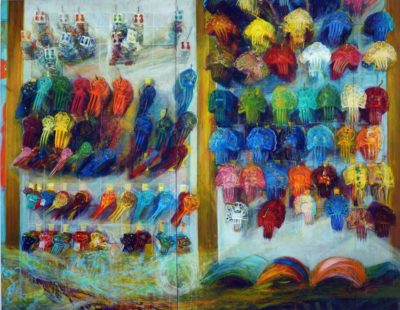

On y entend un cliquetis ou un clic rythmé correspondant parfois aux mouvements puis redevenant asynchrone. Il s’agit d’extraits de films de tutoriels de pêche à la ligne dans desquels des pêcheur.euse.s y présentent l’effet séduisant des appâts. Ces poissons en caoutchouc s’apparentent aux figures d’un amusant théâtre de marionnettes ou aux avatars animés d’un monde numérique.

On y entend un cliquetis ou un clic rythmé correspondant parfois aux mouvements puis redevenant asynchrone. Il s’agit d’extraits de films de tutoriels de pêche à la ligne dans desquels des pêcheur.euse.s y présentent l’effet séduisant des appâts. Ces poissons en caoutchouc s’apparentent aux figures d’un amusant théâtre de marionnettes ou aux avatars animés d’un monde numérique.

Cette oeuvre tardive traite de la mort et de l’extermination de manière évidente, tandis que « GONE » ne révèle son impermanence qu’après coup. Les thèmes de l’art éphémère, de la connaissance du changement permanent ou de l’implication du quotidien et des observateur.trice.s dans les arts visuels offrent de nombreux parallèles avec l’oeuvre de l’artiste aux machines.

Cette oeuvre tardive traite de la mort et de l’extermination de manière évidente, tandis que « GONE » ne révèle son impermanence qu’après coup. Les thèmes de l’art éphémère, de la connaissance du changement permanent ou de l’implication du quotidien et des observateur.trice.s dans les arts visuels offrent de nombreux parallèles avec l’oeuvre de l’artiste aux machines.

D’autres travaux de cette artiste sont exposés dans la grande salle d’exposition à côté de la Grosse-Méta-Maxi-Maxi-Utopia (1987), ceuvre de Tinguely dans laquelle il est possible d’entrer, mais aussi au niveau inférieur du musée. Ils situent ainsi cette artiste contemporaine au sein du musée monographique consacré au cinéticien suisse pour qui la seule constante résidait dans le changement permanent. C’est précisément cette tension – le moment précédant la transformation – à laquelle Katja Aufleger s’intéresse en particulier.

D’autres travaux de cette artiste sont exposés dans la grande salle d’exposition à côté de la Grosse-Méta-Maxi-Maxi-Utopia (1987), ceuvre de Tinguely dans laquelle il est possible d’entrer, mais aussi au niveau inférieur du musée. Ils situent ainsi cette artiste contemporaine au sein du musée monographique consacré au cinéticien suisse pour qui la seule constante résidait dans le changement permanent. C’est précisément cette tension – le moment précédant la transformation – à laquelle Katja Aufleger s’intéresse en particulier.

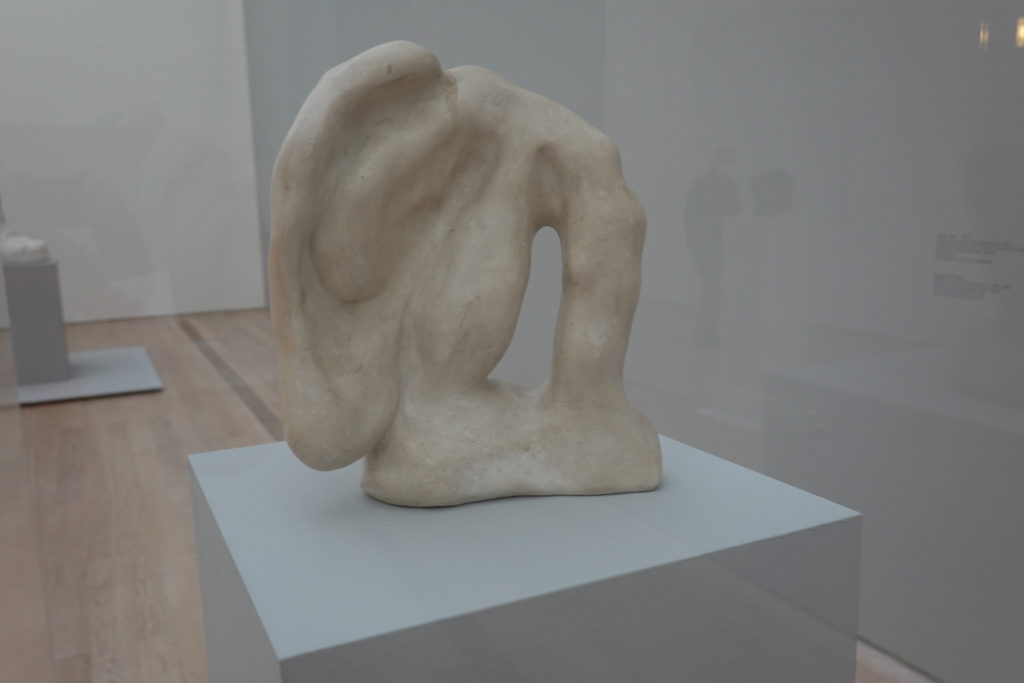

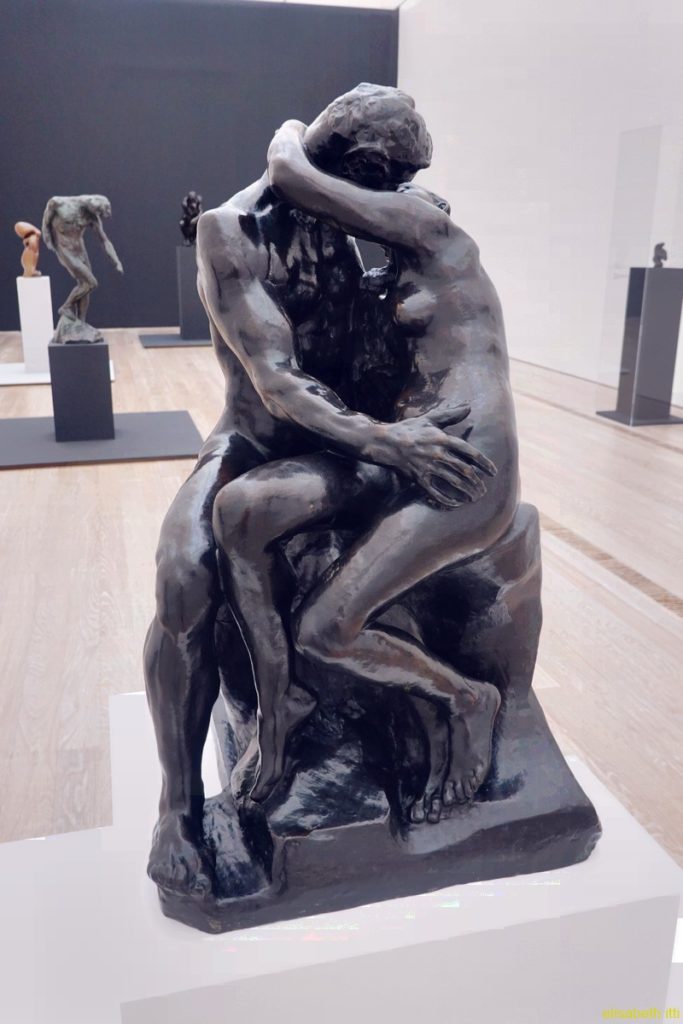

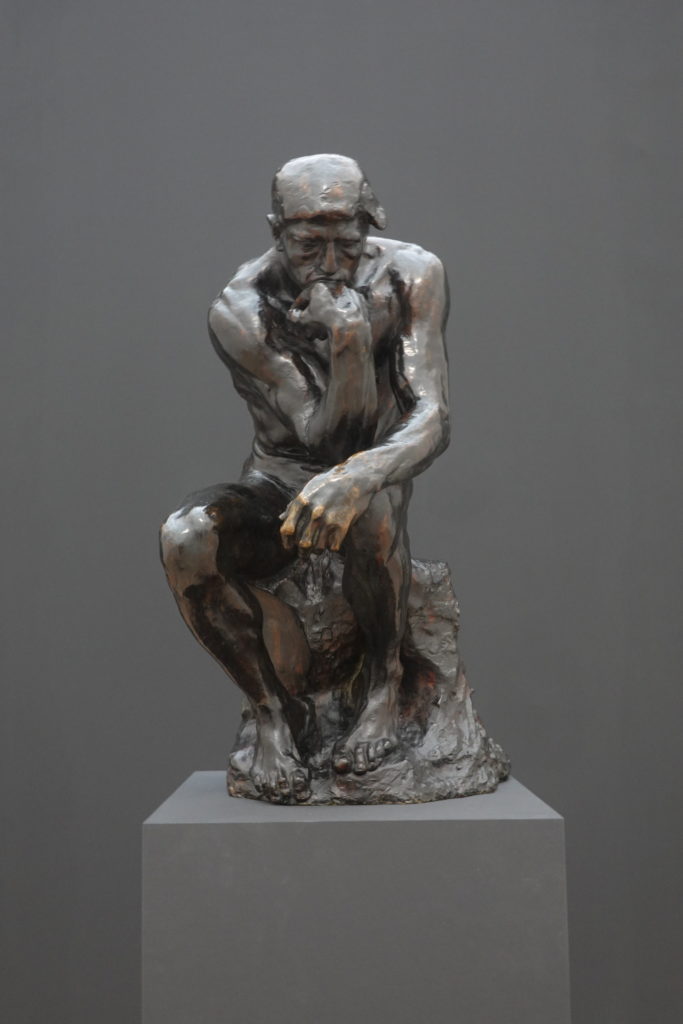

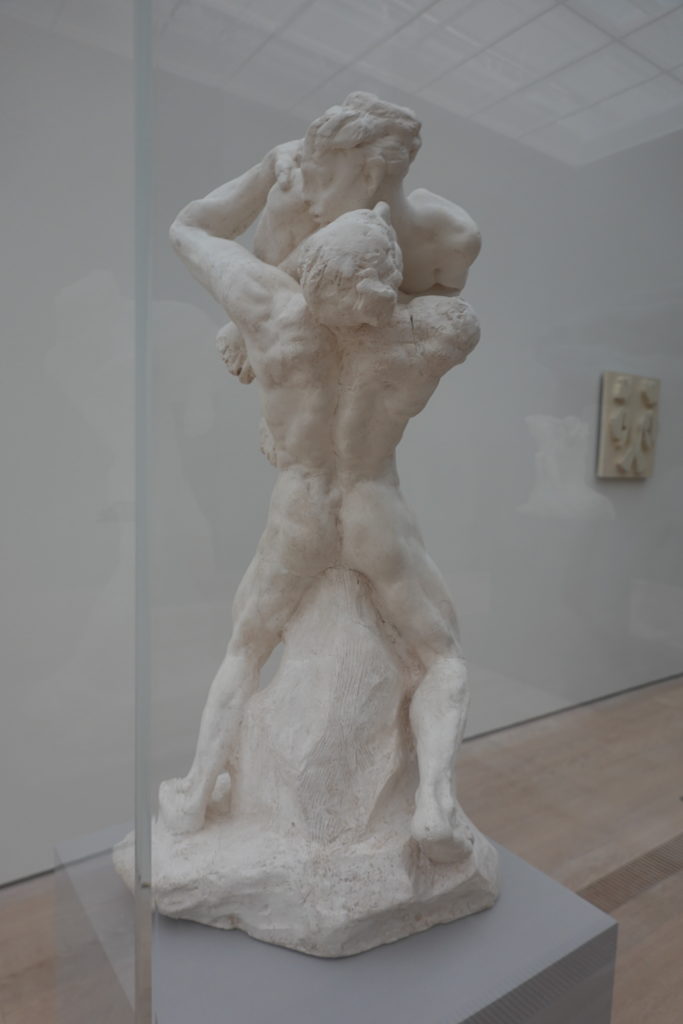

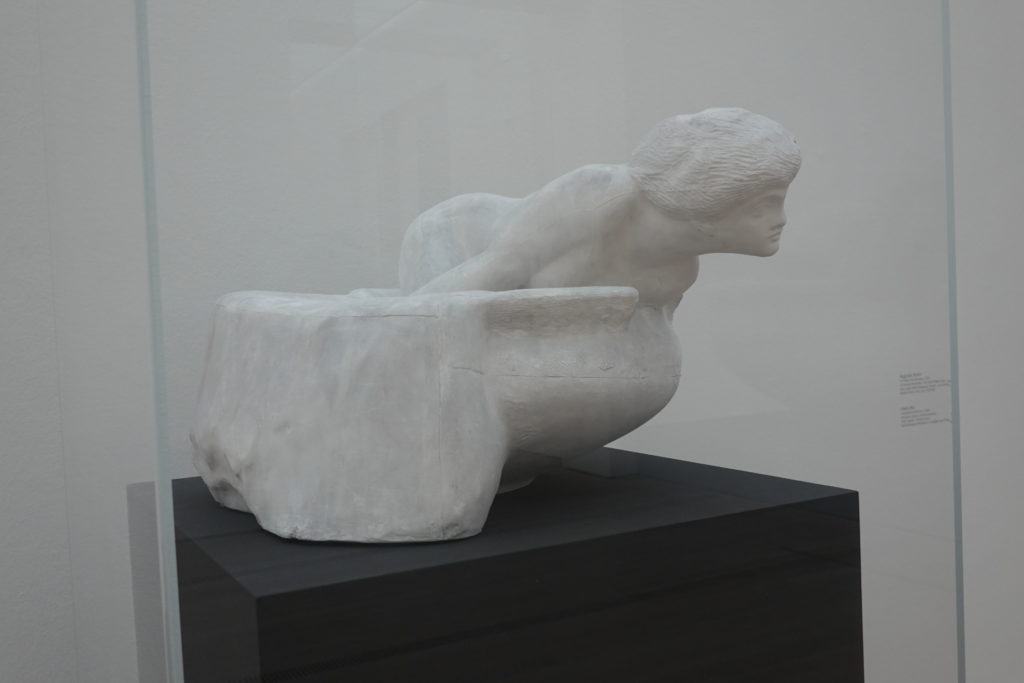

hommages explicites au grand précurseur, qui illustrent aussi le vaste éventail créatif de Arp, allant de la sculpture à la poésie. Outre ces références explicites, le dialogue entre Rodin et Arp révèle aussi de nombreux autres liens, repères et préoccupations artistiques communs. L’exposition met ainsi en lumière des rapports de contenu et d’approche conceptuelle qui s’enracinent dans l’exploration de thèmes existentiels tels la création, la croissance, la transformation et la déchéance. Il en résulte des représentations de corps humains, animaux ou végétaux qui se fondent de manière nouvelle.

hommages explicites au grand précurseur, qui illustrent aussi le vaste éventail créatif de Arp, allant de la sculpture à la poésie. Outre ces références explicites, le dialogue entre Rodin et Arp révèle aussi de nombreux autres liens, repères et préoccupations artistiques communs. L’exposition met ainsi en lumière des rapports de contenu et d’approche conceptuelle qui s’enracinent dans l’exploration de thèmes existentiels tels la création, la croissance, la transformation et la déchéance. Il en résulte des représentations de corps humains, animaux ou végétaux qui se fondent de manière nouvelle.

et émouvantes, fascinent aussi par leur jeu de volumes sensuels, fluides et immaculés d’une part et de surfaces et de formes altérées et accidentées d’autre part, qui trouvent leur idéal dans le torse. L’articulation entre construction et déconstruction est aussi palpable dans le genre de l’assemblage, que Rodin introduit en sculpture et que Arp développe plus avant. Il apparaît aussi chez les deux artistes des liens dans la méthode, par exemple dans le transfert des figures d’un matériau à un autre, et dans leur réalisation à différentes échelles allant du petit format au monument. Leur attention porte aussi sur la présentation de leurs sculptures, en particulier sur le socle, que Rodin est le premier à remettre en question.

et émouvantes, fascinent aussi par leur jeu de volumes sensuels, fluides et immaculés d’une part et de surfaces et de formes altérées et accidentées d’autre part, qui trouvent leur idéal dans le torse. L’articulation entre construction et déconstruction est aussi palpable dans le genre de l’assemblage, que Rodin introduit en sculpture et que Arp développe plus avant. Il apparaît aussi chez les deux artistes des liens dans la méthode, par exemple dans le transfert des figures d’un matériau à un autre, et dans leur réalisation à différentes échelles allant du petit format au monument. Leur attention porte aussi sur la présentation de leurs sculptures, en particulier sur le socle, que Rodin est le premier à remettre en question.

Je ne me considère pas comme un peintre, je suis un dessinateur qui emploie de la couleur. Je ne dessine pratiquement que d’après modèle vivant. Deux choses m’intéressent, l’élégance et le caractère du modèle, qui détermine souvent le caractère de mon dessin.

Je ne me considère pas comme un peintre, je suis un dessinateur qui emploie de la couleur. Je ne dessine pratiquement que d’après modèle vivant. Deux choses m’intéressent, l’élégance et le caractère du modèle, qui détermine souvent le caractère de mon dessin.

Tous les outils simples d’emploi, la mine de plomb, l’aquarelle et surtout l’encre de Chine. J’adore ce médium pour son côté sans concession, noir sur blanc, sans possibilité de correction qui demande une réflexion rapide, presque instinctive. Je sais peindre avec l’huile, mais le côté mise en œuvre compliquée et tout le cérémonial qui va avec ne font que diluer mon propos.

Tous les outils simples d’emploi, la mine de plomb, l’aquarelle et surtout l’encre de Chine. J’adore ce médium pour son côté sans concession, noir sur blanc, sans possibilité de correction qui demande une réflexion rapide, presque instinctive. Je sais peindre avec l’huile, mais le côté mise en œuvre compliquée et tout le cérémonial qui va avec ne font que diluer mon propos. Tous les bons dessinateurs m’impressionnent. Je ne parle pas bien sûr de gens qui reproduisent des photographies à la perfection, ceux là m’indiffèrent.

Tous les bons dessinateurs m’impressionnent. Je ne parle pas bien sûr de gens qui reproduisent des photographies à la perfection, ceux là m’indiffèrent.

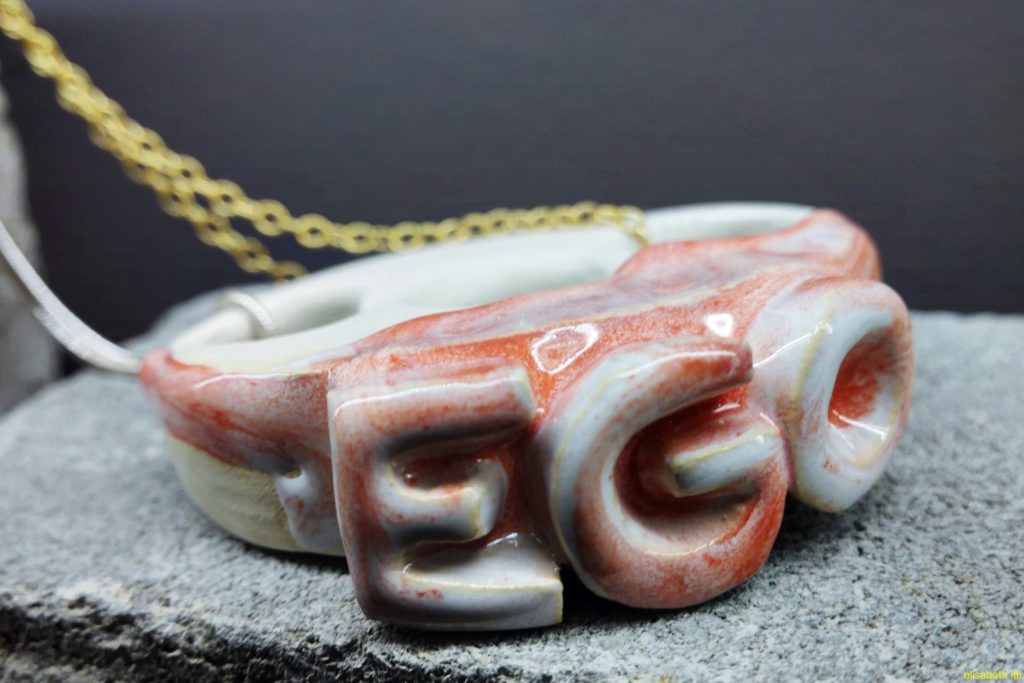

Techniques mixtes. 2020. 15X25X19cm.

Techniques mixtes. 2020. 15X25X19cm.

Je dédie ce mois de novembre à

Je dédie ce mois de novembre à

tryptique du port de Beyrouth

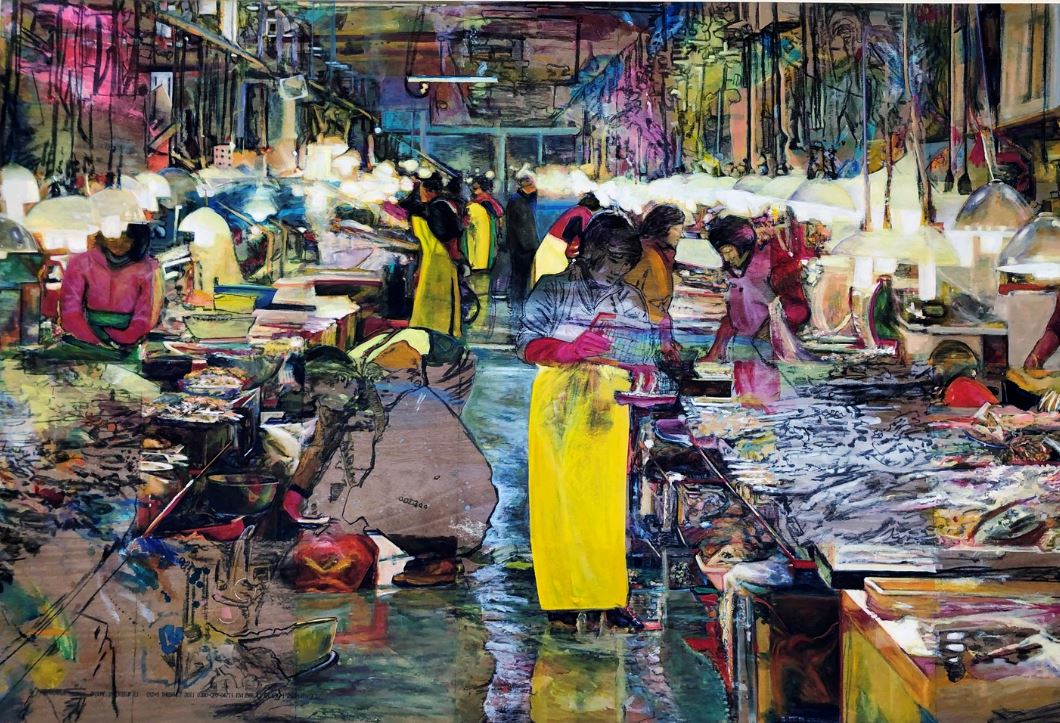

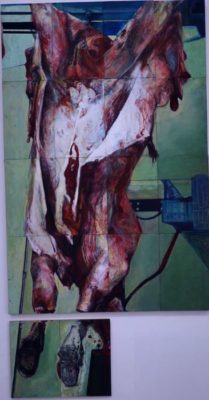

tryptique du port de Beyrouth Elle convoque l’histoire de la peinture avec ses séries aux abattoirs, les écorchés de boeufs à la

Elle convoque l’histoire de la peinture avec ses séries aux abattoirs, les écorchés de boeufs à la  Née en 1977, à Madrid, Ana González Sola vit et travaille à Paris

Née en 1977, à Madrid, Ana González Sola vit et travaille à Paris