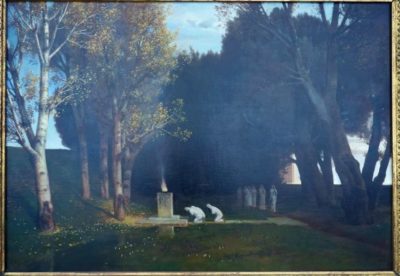

Böcklin L’Ile des vivants 1888

Depuis le 28 janvier 2020, le Kunstmuseum Basel | Hauptbau a revu la présentation de la collection Arnold Böcklin.

Dès la réouverture du musée après ce cauchemar vous pourrez aller :

À la rencontre de Böcklin.

Arnold Böcklin autoportrait 1893

Arnold Böcklin (1827–1901) est avec Hans Holbein le Jeune un des saints patrons du Kunstmuseum. Les plus de 90 peintures et sculptures que le musée possède constituent la plus importante collection au monde de cet artiste. Böcklin, né à Bâle, atteint dans la deuxième moitié du XIXe siècle une renommée considérable dans les pays germanophones et compte parmi les plus importants protagonistes du symbolisme.

De son vivant, Böcklin n’a cessé de susciter des controverses. Nombreux sont ceux qui ont vu en lui un novateur, mais d’autres (dont l’influent critique d’art Julius Meier-Graefe) lui ont reproché d’avoir freiné tout progrès en matière de peinture.

A travers douze constellations, dans lesquelles Böcklin est mis en relation avec des travaux de ses prédécesseurs, de ses contemporains et d’autres âmes sœurs insoupçonnées – de Walter Kurt Wiemken à Max Ernst à Cy Twombly -, différents aspects biographiques, stylistiques et thématiques de son œuvre se cristallisent. Quant aux ambiances, on voyage entre la satire, une mélancolie remplissant tout l’espace et une gravité festive.

Insaisissable Böcklin, lorsque désir de révolte et attachement aux traditions dans son travail se font face – irréconciliables – on mesure alors combien il était un enfant de la « fin de siècle », époque on ne peut plus riche en contradictions.

REPRÉSENTATION DE SOI ET REGARD EXTÉRIEUR

Marburg 1847–1921 München

1898

Portrait du peintre Arnold Böcklin

A la fin du XIXe siècle, Böcklin était un peintre célèbre dans tous les pays germanophones, ce que reflètent ces deux portraits des années 1890. Dans l’autoportrait qu’il réalise pour le Kunstmuseum Basel, l’artiste de soixante-six ans se présente vêtu à la dernière mode, sûr de lui et entouré de signes de sa réussite — aucune trace de l’attaque d’apoplexie qui a failli l’emporter peu de temps auparavant. Lorsque Adolf von Hildebrand réalise quelques années plus tard le buste en bronze du peintre bâlois à la suite d’une commande de la Nationalgalerie de Berlin, on découvre en revanche une autre facette de celui qui fut son ami durant de nombreuses années.

Même si la photographie avait été inventée depuis longtemps, on mesurait particulièrement bien dans la peinture l’écart entre la représentation de soi et celle effectuée par un tiers : à la réalisation magistrale d’une mise en scène de soi par un virtuose de la peinture, qui se montre tel un seigneur, Hildebrand oppose la description d’un être pensif, marqué par l’âge. Quand on songe que la fonction primaire du portrait, c’est d’incarner l’être absent, on peut se poser la question : qui était Böcklin, et surtout, combien était-il ?

UN REGARD NEUF SUR LES MYTHES ANCIENS I

Jean-François de Troy, Diane und Actéon, 1734

Jean-François de Troy, Diane und Actéon, 1734

Arnold Böcklin, La chasse de Diane, 1862

Le poète latin Ovide a écrit avec ses Métamorphoses l’une des œuvres mythologiques les plus populaires. Ses histoires de transformations ont inspiré une quantité infinie d’artistes au cours des siècles en leur fournissant une banque d’idées dans laquelle puiser des images. Dans l’histoire de Diane et Actéon, ce dernier, chasseur, est horriblement puni d’avoir surpris la déesse à son bain : il est transformé en cerf et dévoré par ses propres chiens.

Entre les œuvres de Jean François de Troy et Böcklin qui tous deux s’inspirent de différentes scènes de ce même récit, on trouve quelques cent trente années, mais également des mondes.

De Troy se sert du bain de la déesse pour inviter le spectateur dans une scène galante aux couleurs lumineuses et aux lignes claires, avec des nymphes nues ou tout juste vêtues de légers voiles. Le cerf est littéralement réduit à une figure de second plan.

Böcklin à son tour relègue l’intrigue à l’arrière-plan. Le rôle principal est tenu par le taillis panoramique, devant lequel trois figures poursuivent le cerf qui tombe déjà sous les morsures des chiens. Comme c’est le cas dans cette œuvre majeure de jeunesse, les traitements peu conventionnels que fait Böcklin de ces thèmes sublimes de la culture classique ont été perçus par ses contemporains comme la preuve de sa modernité – mais sans toujours susciter l’enthousiasme.

UN REGARD NEUF SUR LES MYTHES ANCIENS II

Homère raconte dans l’Odyssée l’histoire d’Ulysse qui en raison d’une tempête s’est échoué sur l’île de la nymphe Calypso. Cette dernière l’accueille chez elle et le charme avec des promesses d’immortalité. Toutefois, Ulysse a tôt fait de repousser son amour et n’aspire qu’à rentrer auprès de sa femme Pénélope. Pendant sept années, Calypso retient ainsi Ulysse, jusqu’à ce que Zeus lui ordonne de le laisser partir.

A quelque dix ans d’écart, Frank Buchser et Böcklin consacrent tous deux une œuvre à cet épisode intemporel d’un amour dédaigné. Buchser accentue le côté dramatique par des effets de lumière et un coup de pinceau expressif. Dans la moitié droite du tableau, les formes se dissolvent carrément en des champs colorés. L’exagération des attitudes présente sous des traits pompeux aussi bien la nostalgie d’Ulysse que le désespoir de Calypso.

Là où Buchser montre le drame amoureux par le geste de l’amour se détournant, Böcklin illustre la solitude et les âmes en peine par un isolement des figures aussi bien formel que chromatique. Rentré en lui-même et sculptural, enveloppé d’un bleu glacial, Ulysse ignore la lascivité de la nymphe sur son drap rouge brûlant. Utilisée de manière ciblée, l’intensité des couleurs a été perçue comme « criarde » et « tapageuse » par les contemporains de Böcklin. C’est pour autant l’un des aspects les plus visionnaires de sa peinture.

LA CONNEXION BÖCKLIN-BURCKHARDT

Böcklin écume de rage. Une nouvelle fois, la commission des achats a critiqué son projet de fresques pour le musée à l’Augustinergasse. Même son très vieil ami Jacob Burckhardt qui avait été le témoin de son mariage avec Angela Pascucci en 1853 et qui était devenu entre-temps un grand professeur d’histoire de l’art, même ce dernier lui a recommandé de modifier ses fresques sur le bâtiment de l’architecte Berri. Böcklin termine en 1870 cette peinture murale selon son idée et ajoute a fresco par-dessus deux médaillons avec les visages du « hargneux » et du « critique stupide ». Mais son courroux n’est pas apaisé pour autant, il se mue même en raillerie mordante.

Lorsque l’année suivante, l’artiste propose six masques en grès pour la façade côté jardin de la Kunsthalle Basel, on reconnaît sans peine les visages caricaturés des membres de la commission des achats. Burckhardt lui-même apparaît en critique qui « fait la moue » avec une face grotesquement étirée et un front fuyant. Et ainsi sous ce masque tout sauf classique est immortalisé dans la ville du carnaval le grand spécialiste de la Renaissance qui a joué un rôle clé dans la manière qu’a eu Böcklin de comprendre l’antiquité.

Il ne fait aucun doute que son portrait par Artur Volkmann de 1899 aurait beaucoup plus plu à Burckhardt. Suivant la tradition du buste de la première Renaissance, la tête a un air auguste, le drapé du pardessus tombe à l’antique. Peut-être le modèle aurait-il remarqué que ce classicisme plutôt maniéré dissimule en soi quelque ironie latente. Mais Burckhardt est décédé deux ans auparavant.

LITTÉRATURE PEINTE

Depuis l’antiquité, la littérature et la peinture ont tissé des liens étroits. Au XIXe siècle, les ouvrages d’auteurs contemporains trouvent souvent des échos dans l’art et servent, en parallèle des thèmes traditionnels de la mythologie, d’inspiration pour des tableaux.

L’artiste autrichien Joseph Anton Koch, actif à Rome, peint ici une scène issue de Macbeth de Shakespeare, dont l’œuvre est très répandue dès le XVIIIe siècle, y compris dans les pays germanophones. Dans le portrait de Pétrarque par Böcklin, littérature et histoire littéraire se mêlent, car les récits biographiques du poète de la Renaissance sont teintés de légende. Au sens propre, Böcklin présente l’auteur à la source de son inspiration : ici, à la fontaine de Vaucluse, où Pétrarque entonne le fameux chant à son amour Laure :

« Clair et tranquille ruisseau, qui dans tes ondes pures, as reçu la beauté qui m’est chère, toi dont les flots heureux ont caressé ses membres délicats. »

Au diapason des conceptions romantiques, la nature est pour les deux artistes une caisse de résonance de l’action qui s’y déroule : sauvage et déchaînée au moment de la rencontre fatale entre le général Macbeth et les sorcières ; protectrice, idyllique et fertile, là où il est question de symboliser le retrait hors du monde et la recherche créative de Pétrarque.

IMAGES D’ENFANTS

D’une génération plus jeune que Joseph Anton Koch, Böcklin, Hans von Marées et Anselm Feuerbach appartiennent au même cercle des Romains allemands — des artistes et des écrivains germanophones qui ont poursuivi à Rome l’étude assidue de leur idéal esthétique, issu de l’histoire antique et de la Renaissance. Tous trois ont consacré des œuvres assez différentes à la représentation de jeunes enfants.

Sur une toile de format imposant, Feuerbach montre d’une manière classique une relation mère fils idéale, détachée de toute temporalité, qui par sa pompe festive ne se distingue guère de ses représentations mythologiques. Chez Böcklin, les enfants incarnent davantage les premiers pas dans la vie. Il s’agit d’une variation sur le motif populaire de l’escalier de vie qui symbolise depuis le XVIe siècle le parcours terrestre comme une succession de marche à monter ou descendre.

FORMES FANTOMATIQUES DU SYMBOLISME

Pour Albert Welti, comme pour Böcklin, la fantaisie inventive importe plus que le compte-rendu de ce qu’on peut observer. Entre 1888 et 1891, le jeune peintre de 35 ans travaille comme élève dans l’atelier zurichois de Böcklin. En 1895, il s’établit à Munich et s’efforce de s’affranchir de l’influence de son maître. Voici ce qu’écrit Welti rétrospectivement :

« Après deux ans, j’ai ressenti très fort le désir, sans injonction de quiconque, pas même de ce grand esprit, d’entreprendre pour une fois quelque chose qui me soit propre et de le terminer. »

La proximité de son style avec celui de Böcklin se révèle dans sa représentation symbolique d’un phénomène météorologique : dans un combat aérien, les chevaucheurs de nuages virevoltent autour d’un sommet qu’ils recouvrent.

La manière dont Welti incarne les nuages qui se mélangent est proche de celle dont Böcklin campe la peste qui ravageait l’Inde à l’époque où ce tableau fut peint. La figure cauchemardesque, qui chevauche un dragon à travers les rues d’une ville, s’inspire de travaux préparatoires réalisés en 1876 sur le thème du choléra. La préoccupation de Böcklin pour les maladies terrifiantes, la mort et la fragilité des êtres plonge ses racines dans son propre vécu : le typhus et le choléra ont plusieurs fois menacé et même frappé sa famille nombreuse.

PAYSAGES DE L’ÂME

Le culte exalté dont l’art de Böcklin a fait l’objet dans les pays germanophones au tournant du siècle tire son origine essentiellement de la popularité de son motif le plus célèbre L’Ile des morts. Cette icône du symbolisme touche un nerf sensible de cette époque et en tant que reproduction gravée a trouvé sa place dans de nombreux intérieurs bourgeois de la fin de siècle.

Dans cette rencontre entre deux visionnaires aux images puissantes, Max Ernst semble proposer un détournement de L’Ile des morts. Il isole sa composition par rapport au cadre à la manière d’une île et dresse des arbres fins et hauts sur un ciel sombre. L’astre qui apparaît derrière la forêt de Max Ernst a la forme d’un anneau immense et diffuse une lumière pâle sur le paysage ; il confère au tableau une aura de mystère au diapason des accents fantastiques de la composition de Böcklin : une figure toute de blanc vêtue qui nous tourne le dos accompagne un cercueil sur une barque.

Ces lieux où s’expérimente le passage d’un monde à l’autre — au-delà

lugubre, nimbé de mystère — témoignent en même temps du rayonnement qu’exercèrent les énigmatiques paysages de l’âme de Böcklin sur les générations suivantes d’artistes surréalistes.

CHEVAUX ET CAVALIERS

(Arnold Böcklin, Der Kampf auf der Brücke, 1889, et Edgar Degas, Jockey blessé, 1896/98)

Les chevaux et les cavaliers font partie de l’histoire de l’art depuis l’antiquité. Isolément ou en groupe, du portrait à cheval jusqu’aux représentations d’armées déchaînées, l’homme et sa monture apparaissent dans une puissante symbiose. Comme bel exemple de cette force brute, on observe ici la scène de combat sur un pont de Böcklin, pour lequel il s’inspire de La Bataille des Amazones de Peter Paul Rubens (Alte Pinakothek, Munich). Nue et sauvage, une meute bestiale galope depuis la gauche — elle pourfend une troupe « civilisée » sur la droite incapable de résister à cet assaut.

Le Jockey blessé de Degas tire en partie sa force dérangeante d’une rupture brutale du lien, de la traditionnelle unité entre le cavalier et sa monture. Tout événement de ce type possède sa référence biblique dans les représentations de l’épisode du chemin de Damas, où Paul est désarçonné de son cheval en apercevant Dieu. La chute de Degas est certes complètement profane et elle ne comprend ni conversion ni nouveau départ ; son héros déchu symbolise davantage l’échec. L’histoire de la réalisation de ce tableau comporte de curieux échos de la thématique qu’il illustre. L’artiste a lutté avec ce motif durant quelque trente ans (tableau à la National Gallery of Art, Washington), avant de le reprendre à la présente composition.

JEUX AQUATIQUES

(Arnold Böcklin, Le jeu des Néréides, 1886, et Félix Valloton, Trois femmes et une petite fille jouant dans l’eau, 1907)

Là où les néréides chez Böcklin ne sont qu’exaltation pleine d’éclaboussures et plaisir tourbillonnant – y compris un salto arrière – au milieu d’un puissant ressac, les baigneuses chez Vallotton sont distantes, dégrisées et comme figées dans le temps.

Les deux peintres s’emparent du thème traditionnel des femmes au bain. Böcklin se sert encore, comme tant d’artistes avant lui (dont Jean-François de Troy avec Diane et Actéon), du prétexte de la mythologie. Toutefois, au grand désarroi de nombreux contemporains, il réserve un traitement grotesque à ces sujets nobles.

Potelées, exubérantes, bruyantes, ses nymphes font plutôt sourire le spectateur qu’elles ne réveillent en lui des pulsions voyeuristes. Les côtés ironiques voire comiques de Böcklin déroutaient complètement les critiques et cela a eu pour effet de tels tableaux ont été souvent ignorés au profit de ses œuvres mélancoliques et pleines de pathos.

Vallotton présente ses nus féminins dans une eau gris ardoise au salon des indépendants de 1907 à Paris sous le titre Baigneuses. Les corps sculpturaux, loin de toute idéalisation ou mythologie, semblent autant plongés dans la lumière que dans l’eau.

LONGUES OMBRES

Böcklin l’Ile des Vivants

Afin de sortir de l’ombre immense de Böcklin, de nombreux peintres bâlois ont tenté de se confronter à leur illustre prédécesseur qu’ils ont pu voir tantôt comme une source d’inspiration, mais aussi comme un fardeau presque tétanisant.

L’œuvre de Wiemken La Vie, qu’il a conçue durant sa période surréaliste au milieu des années 1930, présente des parallèles au niveau du titre et du motif de la ronde de figures chatoyantes avec le tableau de Böcklin L’Ile des vivants. A la place de paisibles nuages de printemps et d’une nature d’Arcadie, le monde de Wiemken porte la mort en son sein. Dans le ventre du sphinx, c’est-à-dire au beau milieu de son tableau, il place une citation de la célèbre Ile des morts de Böcklin. Depuis l’île, un squelette semble tenir en laisse deux autres personnages.

Le mauvais présage trouve un écho dans les mystérieuses scènes d’une exécution et d’un enterrement. Avec l’image du globe, prêt à rouler en bas d’un échafaudage qui fait penser à des montagnes russes, on est confronté à une image du monde au bord du gouffre. Wiemken condense ici toute la peur panique qu’il avait de la guerre. Dans la partie supérieure du tableau — sur une sorte de nuage constructiviste — deux mains sans corps avec des fils aiguillent les événements du monde tout droit vers l’abîme.

PAYSAGES SPIRITUELS

(Arnold Böcklin, Le bosquet sacré, 1882, et Cy Twombly, Étude pour présence d’un mythe, 1959)

Böcklin et Cy Twombly étaient-ils des âmes sœurs ? En tout cas, leur singularité consiste en cela qu’en plus de références à des thèmes concrets de la mythologie, ils ont toujours cherché à transmettre la quintessence artistique de l’antiquité : lieux du sublime, paysages pleins de grandeur et d’esprit. L’importance de la culture méditerranéenne pour leur art est encore soulignée par le fait que chacun a trouvé son Arcadie loin du pays qui l’a vu naître et tous deux ont fini leur vie en Italie.

Böcklin a travaillé sur son paysage du Bosquet sacré avec des moyens symbolistes : le feu sacrificiel et des prêtres en procession signalent qu’on est là dans un lieu de culte. Entre les arbres apparaît une architecture classique de temple, ce qui rattache le sanctuaire à la culture antique la plus noble. Les figures vêtues de blanc accentuent plutôt comme des signes l’atmosphère solennelle du tableau.

L’espace pictural blanc et abstrait de Twombly est également saturé de signes, qui en appellent autant aux domaines de l’esprit qu’à notre mémoire culturelle — que ce soit avec des séquences de nombres ou des inscriptions qui renvoient à Délos, île de la mer Egée passant pour être le lieu de naissance d’Apollon et d’Artémis et qui conserve plusieurs importants sites voués au culte de ces dieux. Les graffitis caractéristiques de Twombly alimentent une tension entre écriture et image et ils fonctionnent comme des traces non concrètes de nos productions culturelles collectives.

Aussi éloignés que soient les mondes artistiques de Böcklin et Twombly, ils ont pour point commun ici de ne proposer aucune narration, ils composent d’éternels instants à partir de simples pièces de décor.

Les notices de cette présentation des collections sont issues de collaboration entre plusieurs étudiants du groupe de travail

« Blickweitungen » dirigé par Dr Markus Rath de la faculté d’histoire de l’art de l’Université de Bâle : Magali Berberat, Flavia Domenighetti, Elena Eichenberger, Lisa Gianotti, Duco Hordijk, Angela Oliveri, Gabriele Pohlig, Juri Schmidhauser, Zoe Schwizer, Katharina Stavnicuk, Mirjam Strasser, Benno Weissenberger.

Rédaction : Claudia Blank, Dr Eva Reifert ; Traduction : Yves Guignard ; Commissariat de l’exposition : Dr Eva Reifert, assistée de Claudia Blank