La peinture, qu’elle vienne de Pline ou de Platon, est fille de l’ombre. Elle dit ce que l’ombre lui dicte, elle montre ce qui de l’ombre se laisse capturer. Véronique Arnold nous le démontre par un autre médium, la broderie, qu’elle déploie avec élégance, finesse, intelligence, un art maîtrisé à travers les salles du musée des

Beaux Arts de Mulhouse, tout en se (nous) posant les questions essentielles.

jusqu’au 31 mai

Dessins d’ombre

Véronique Arnold est une artiste mulhousienne qui conçoit des installations de tissus sur lesquels elle brode des textes, des images, en les reliant à des objets anciens et à des lectures. L’artiste suisse Edmondo Woerner s’associe à cette exposition en présentant des installations.

85 X 250 cm

Le mythe de Dibutade comme concept de l’exposition

« …En utilisant lui aussi la terre, le potier Butadès de Sicyone inventa le premier l’art de modeler des portraits en argile ; cela se passait à Corinthe et ce fut grâce à sa fille, qui était amoureuse d’un jeune homme ; comme il partait pour l’étranger, elle entoura avec des lignes l’ombre de son visage projeté sur un mur par la lumière d’une lanterne ; sur ces lignes son père appliqua de l’argile et fit un relief et, l’ayant fait sécher, il le mit à durcir au feu avec le reste de ses poteries. Cette oeuvre, dit-on, fut conservée au Nymphaeum jusqu’à l’époque du sac de Corinthe par Mumius… ». Texte de Pline dans « Histoire Naturelle »

Comme Butadès, Véronique Arnold met en évidence les traces de ce qui disparait. Ses oeuvres (robe brodée, toiles brodées, dessins…) font écho à des objets anciens qui, au-delà de leur matérialité, peuvent être considérés comme traces de ce qui n’est plus.

L’ombre de Darwin, Emilie Dickinson et Humboldt

L’artiste propose des installations intégrant des objets provenant du Musée Historique (armoire, machine à écrire…), de l’Ecole de Chimie (minéraux), du Musée Unterlinden à Colmar et de la Mairie de Sausheim (épées), du Musée d’Histoire Naturelle de Colmar (coraux), de VIA APIA (herbiers) mis en relation avec des grands noms de la science et de la littérature : Darwin, Emily Dickinson, Humboldt…

« Certains objets ont le pouvoir de susciter des pensées, des rêves, des songes, et par là des oeuvres… L’art comme un essai de retrouver en songes ce qui a disparu, ce qui ne cesse de disparaître à chaque instant… » Véronique Arnold

Une exposition entre rêve et réalité

Ce travail de création, totalement inédit puisqu’il n’a jamais été présenté auparavant, est aussi un travail de minutie qui a nécessité jusqu’à 5000 m de fils (fournis pour beaucoup par DMC). Des oeuvres qui dégagent une vraie poésie. Les objets anciens et les personnalités qui ont inspiré l’artiste retrouvent une seconde vie dans ce songe où les objets et les pensées dialoguent. Une exposition pleine de sensibilité dans laquelle le visiteur pourra se laisser bercer par des émotions littéraires, scientifiques et artistiques.

Cette exposition s’inscrit dans le cadre de 2015, année suisse à Mulhouse.

De nombreux partenaires s’y sont associés : la Galerie Buchmann CH-Agra/Lugano, l’Ecole Nationale Supérieure de Chimie de Mulhouse/UHA, le Service Universitaire de l’Action Culturelle de l’Université de Haute Alsace, le Ballet de l’Opéra National du Rhin, avec le soutien de la Direction Régionale des Affaires Culturelles d’Alsace.

L’exposition

Dans cette exposition, le visiteur est invité à s’immerger dans 7 ambiances oniriques dans lesquelles planent les fantômes de Darwin, Humboldt et Dickinson. Le titre même des salles entraine le public dans un univers poétique. L’artiste souhaite que le visiteur se laisse porter par ses rêves mais s’est également attachée à le guider et c’est pour cela qu’elle offre pour toutes ces ambiances féériques un guide de lecture au sein de chaque salle.

Les fiches de salle proposées par l’artiste :

Salle Dibutade : « Dessins d’ombre »

La salle Dibutade est au coeur de l’exposition « Dessins d’ombre ».

Les oeuvres présentées sont en lien avec le mythe de Dibutade. (voir ci-dessus)

Dans cette salle flottent des corps d’homme imprimés puis brodés sur du tissu.

Et un visage lumineux, un profil, imprimé puis brodé.

Salle Humboldt : « Le monde des phénomènes »

Alexander von Humboldt (1769-1859) était un naturaliste, géographe, géologue

et explorateur éclairé.

Il a exploré de nouveaux territoires avec passion et sans relâche.

Il n’a eu de cesse de découvrir et d’écrire le résultat de ses recherches.

Il écrivait d’une manière admirable.

Il a été l’un des premiers à dénoncer l’esclavage pendant ses voyages.

Il a été accompagné dans ses voyages par son fidèle compagnon Aimé Bonpland.

Il a envoyé de merveilleux herbiers en Europe, dont quelques-uns sont encore visibles…notamment au Museum d’Histoire Naturelle de Paris.

J’ai souhaité mettre en relation une armoire de Museum d’Histoire Naturelle contenant des pierres d’Amérique du Sud avec le dernier ouvrage rédigé par Humboldt, Cosmos.

L’oeuvre brodée est un témoignage de cet ouvrage sur organdi blanc. Elle est le fantôme-fantasme de l’incroyable aventure humaine qu’a osée Humboldt.

Au sol, des herbiers en hommage à son travail de naturaliste.

A la recherche de la pensée subtile de cet homme disparu mais dont la passion et le courage me hantent… VA

Salle Darwin : « De la branche au corail »

« Je compris bientôt que la sélection constituait la clé de voûte de la réussite humaine en matière de production d’espèces utiles, tant animales que végétales…

La solution, à ce que je crois, est la suivante : la descendance modifiée de toutes les formes dominantes et croissantes, tend à s’adapter au fur et à mesure à des situations nombreuses et diversifiées toujours possibles dans l’économie de la nature ».

Charles Darwin (1809-1882)

Salle Emily Dickinson

L’installation dans la cage d’escalier est un hommage à la poétesse américaine Emily Dickinson.

Elle est en lien avec l’une des salles de l’exposition dédiée à elle.

Les deux robes sont présentes sans le corps de celle qui a été.

Ce sont des robes-traces.

Les fils tissent une toile dense. Il faut soutenir la poésie. Il faut créer un espace rassurant pour la poésie de cette femme.

Ne pas oublier les mots sublimes qu’elle a écrits.

Salle des constellations : « Il faudrait écrire le ciel »

L’image des étoiles nous apparaît alors qu’elles ont disparu depuis longtemps.

Il faudrait écrire les étoiles et le ciel et tout l’univers : il faudrait écrire ce qui disparaît depuis toujours…

Je ne cesse d’interroger le ciel : que peut-on y lire sur notre origine ? V.A.

Salle des épées : « Les épées emportées dans la tombe sont

enveloppées de fil »

« Les populations du début de l’âge du fer, regroupées sous le terme de « culture de Hallstatt », ne constituent pas une entité politique, ethnique ou linguistique homogène, mais forment un réseau de petites communautés qui font acte de similitudes quant aux formes d’habitat, à la culture matérielle et aux coutumes funéraires. Précisément, dans ce domaine, la rupture avec les pratiques funéraires plutôt égalitaires de l’âge du bronze, est marquée par le retour à l’inhumation et l’édification de tumuli dotés d’offrandes somptueuses. Les longues épées en fer accompagnant les défunts en témoignent ; elles attestent la nouvelle maitrise technologique en matière de métallurgie. Trois exemplaires ont été découverts dans le Haut-Rhin qui, à l’instar des situles et autres cruches en bronze, éléments de parure et de toilette, armement, mobilier et éléments de char, étaient emballés», Fabienne Médard, archéologue spécialiste des textiles anciens.

Les traces textiles que l’on peut observer sur les trois épées du 1er âge du fer en Alsace sont extrêmement émouvantes.

En les voyant, j’ai été émerveillée que ces traces aient subsisté.

Et que non seulement les corps étaient souvent entourés de fines bandes de tissus (au-dessus des vêtements des défunts), mais aussi les objets.

Cela change le statut de l’objet dans la tombe. L’objet revêt une grande importance.

J’ai eu envie de créer des bandelettes évoquant la taille supposée des bandes de tissus entourant ces objets (environ 1 cm de large sur plus de 10 mètres).

A côté de chaque épée, une bandelette brodée d’un texte de l’archéologue ayant découvert l’épée.

Il reste des traces-fantôme étonnantes des mondes disparus. VA

Véronique Arnold

Véronique Arnold

Née en 1973 à Strasbourg, Véronique Arnold a étudié la littérature française et allemande. Elle vit et travaille à Mulhouse et en Suisse (Ticino).

Edmondo Woerner

Artiste performer né en 1956, Edmondo Woerner vit et travaille à Suino, Tessin (Suisse). Il a réalisé des performances avec Bernie Schürch (ex fondateur des Mummenschanz) et avec Véronique Arnold à Beromünster, Samedan, Mulhouse et dans le Tessin.

Les rendez-vous

8 rendez-vous : des rencontres, des conférences et des spectacles

Jeudi 16 avril à 18h30

Les pratiques d’emballage dans le rituel funéraire

au premier âge du Fer en Alsace

Conférence de Fabienne MEDARD, docteur en archéologie, spécialiste des textiles anciens. Avec Muriel Roth-Zenner, docteur en archéologie, Jean-Jacques Wolf, ancien archéologue départemental et Suzanne Plouin, conservatrice au Musée d’Unterlinden (sous réserve).

Danse

Dimanche 26 avril à 15h et 16h

Dibutade

Emmanuel Eggermont,

de la Compagnie L’anthracite

Conférence

Lundi 11 mai à 18h30

Darwin (1809-1882):

Sa vie, son oeuvre scientifique, ses héritiers et les

controverses historiques et actuelles

Avec Jean-Luc Bubendorff, maître de conférences à l’UHA

Conférence proposée par le Service Universitaire de l

’Action Culturelle de l’Université de Haute-Alsace.

Conférence

Jeudi 21 mai à 18h30

Avec la traductrice Claire Malroux

et la participation de la costumière Carole Birling

Emily Dickinson et la beauté des formes

Paroles d’artiste

Rencontre

Dimanche 24 mai à 15h

Véronique Arnold et Edmondo Woerner

vous proposent un temps de rencontre

autour de leurs oeuvres.

Conférence

La pseudo Dibutade et l’invention de la peinture

Jeudi 28 mai à 18h30

Avec Françoise Frontisi-Ducroux, helléniste et

mythologue, sous-directeur de laboratoire au Collège de

France.

Traces de son amant qui s’en va

Spectacle

Samedi 30 mai à 18h30

Spectacle proposé par le Service

Universitaire de l’Action Culturelle

de l’Université de Haute-Alsace.

Olivier Gabrys / chorégraphe et danseur

Jennifer K. Dick / écrivain

Performance de danse et de textes

Les thématiques et les pratiques plastiques de Véronique Arnold sont explorées et développées dans cette performance collaborative, créée in situ pendant l’exposition au Musée des Beaux-Arts de Mulhouse.

4, place Guillaume Tell – 03 89 33 78 11

Ouvert tous les jours sauf mardis et jours fériés

de 13 h à 18 h 30

Entrée gratuite

—————————————————————————————

Partager la publication "Véronique Arnold, Dessins d’ombre au Musée des Beaux Arts de Mulhouse"

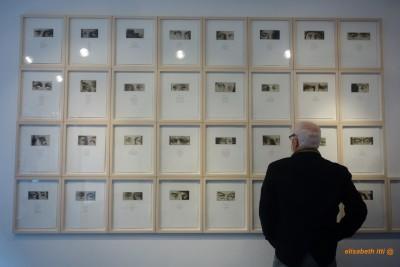

Le diptyque FACES THEN. Portrait de la Renaissance aux Pays-Bas et FACES NOW. Portraits photographiques européens depuis 1990 offre une image nuancée de la tradition représentative occidentale de l’art du portrait. Le portrait ne possède pas le même statut qu’un paysage ou qu’une nature morte : quiconque regarde un portrait regarde « l’autre ».

Le diptyque FACES THEN. Portrait de la Renaissance aux Pays-Bas et FACES NOW. Portraits photographiques européens depuis 1990 offre une image nuancée de la tradition représentative occidentale de l’art du portrait. Le portrait ne possède pas le même statut qu’un paysage ou qu’une nature morte : quiconque regarde un portrait regarde « l’autre ».

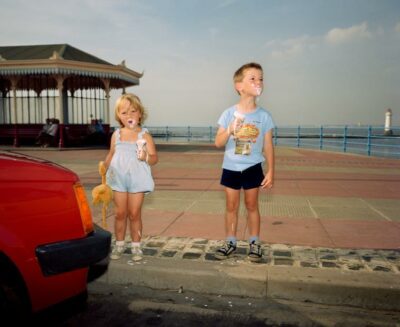

SÉRIE « THE LAST RESORT »

SÉRIE « THE LAST RESORT »