Organisé pour la huitième et dernière année par Gianni Jetzer, conservateur spécial au musée Hirshhorn et au Jardin de sculptures de Washington, DC

Art Basel, dont le partenaire principal est UBS, a lieu à Messe Basel du

13 au 16 juin 2019.

Alexandra Pirici, artiste roumaine, sélectionnée par Art Basel présente «Aggregate» (2017-2019), sur la Messeplatz, un salon environnement performatif , organisée par Cecilia Alemani

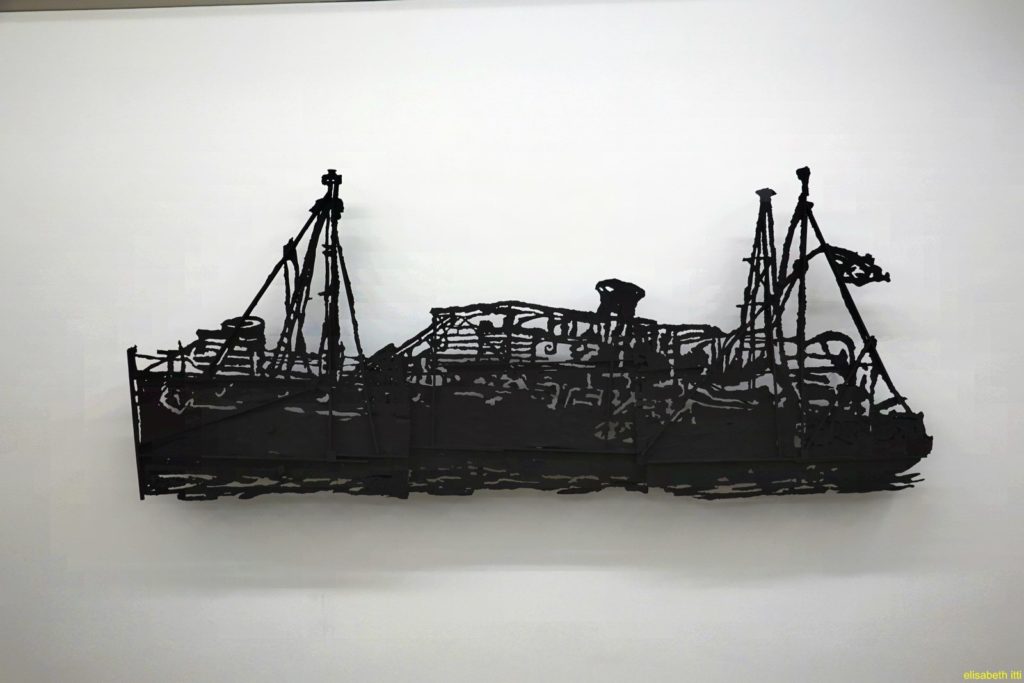

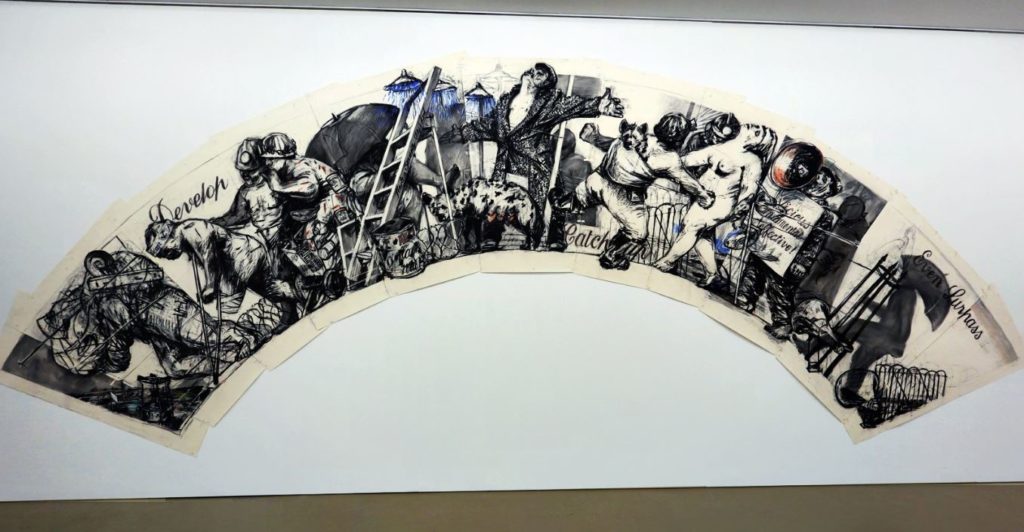

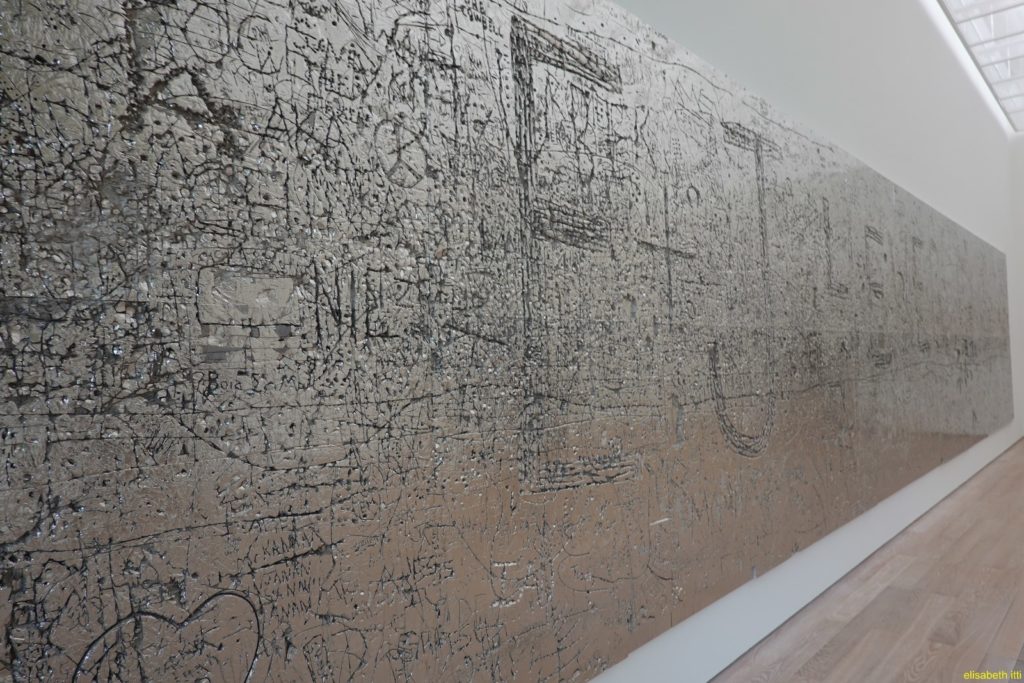

Unlimited, plate-forme unique d‘Art Basel pour les projets de grande envergure, offre aux galeries l’occasion de présenter des installations gigantesques, des sculptures monumentales, de vastes peintures murales, de vastes séries de photographies, des projections vidéo et des performances qui transcendent le stand traditionnel des foires d’art.

75 projets de grande envergure d’artistes de renom et émergents, notamment: Larry Bell, Huma Bhabha, Andrea Bowers, Jonathas de Andrade, VALIE EXPORT, Alicia Framis, Abdulnasser Gharem, Kiluanji Kia Henda, Kapwani Kiwanga, Daniel Knorr, Jannis Kounellis, Lawrence Lek, Zoe Leonard, Sarah Lucas, Kerry James Marshall, Rivane Neuenschwander, Hélio Oiticica, Jacolby Satterwhite, Joan Semmel, Do Ho Suh, Fiona Tan, Franz West et Pae White

Quelques sélections :

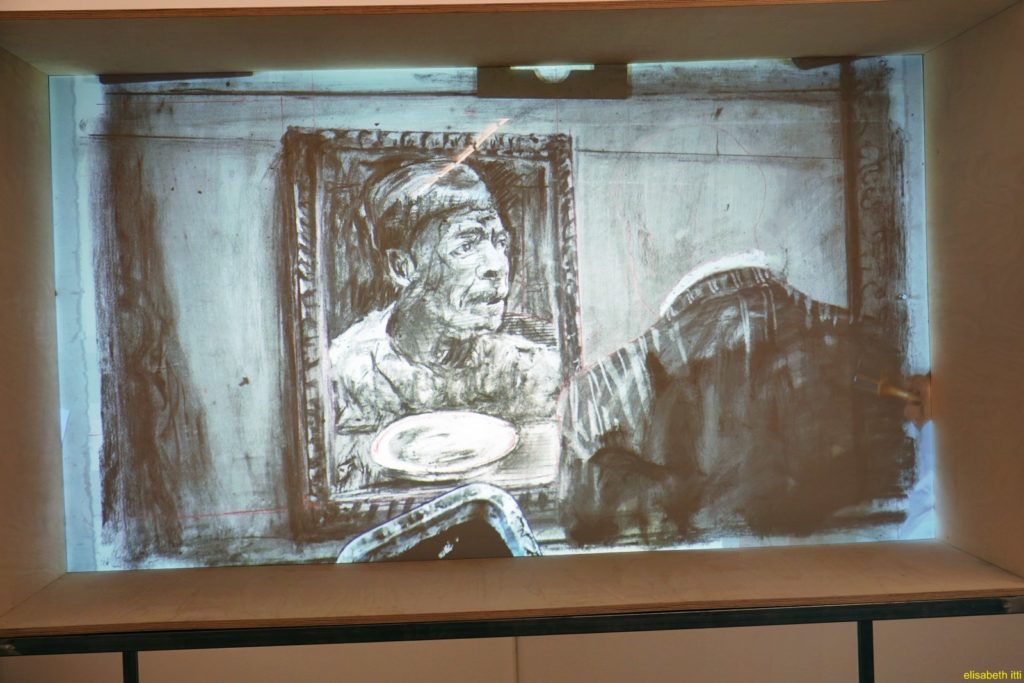

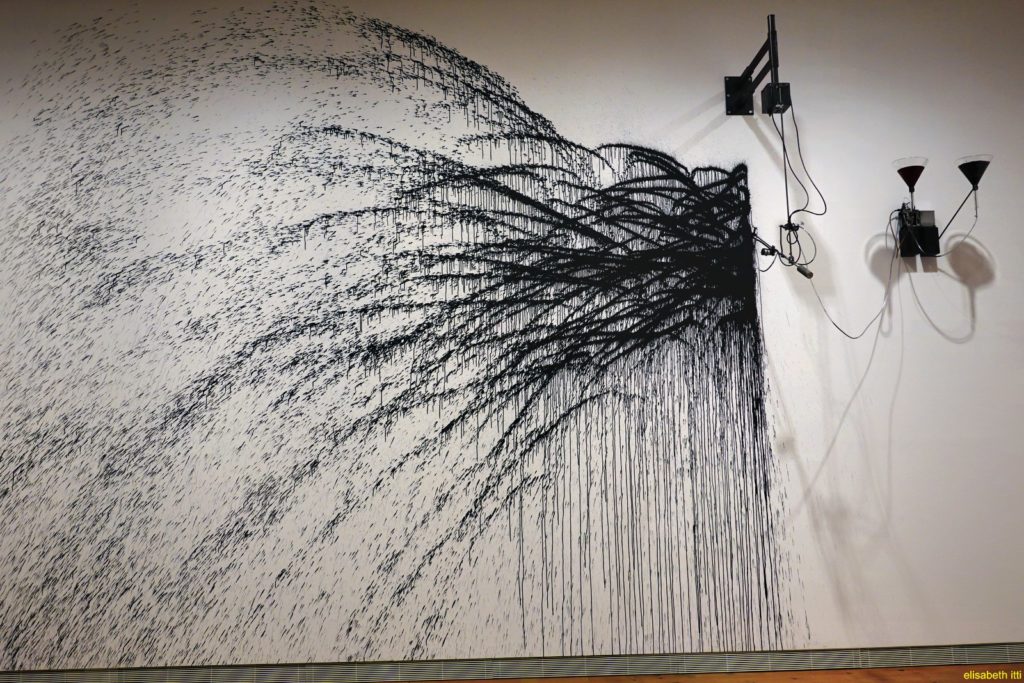

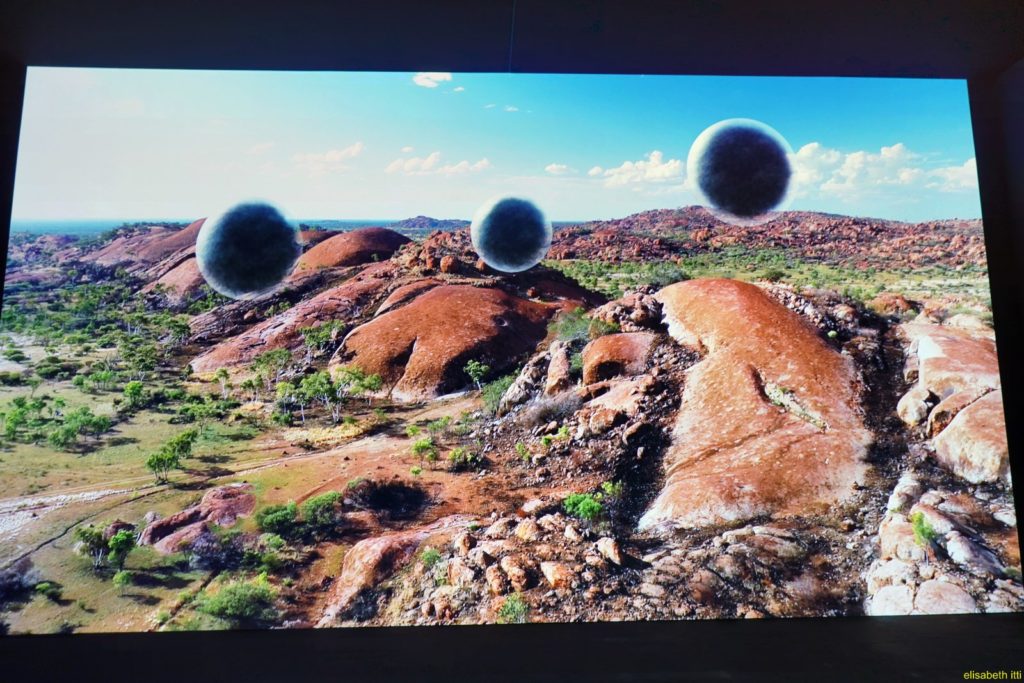

OttO, de Laurent Grasso, artiste alsacien.

Tourné en 2017 dans le désert australien, avec son équipe il a filmé des sites sacrés avec des drones et des caméras thermiques et hyperspectrales. Des machines ultra-perfectionnées qui permettent de restituer le rayonnement électromagnétique de ces terres. L’idée était de « visualiser la force des lieux, de mettre en relation des outils scientifiques qui permettent d’augmenter la vision et des lieux énigmatiques » , explique l’artiste. (l’Alsace 13/6/19)

Des sphères parcourent ces espaces dans un mouvement lent et hypnotique. « Elles représentent l’énergie des lieux, la part invisible. Mais je ne veux pas tomber dans des explications spirituelles. Je fais un travail de fiction, les sphères constituent un élément narratif du film. »

Le sentiment de survoler ces espaces donne presque le vertige, tant on

est happé et entraîné par les prises de vue.

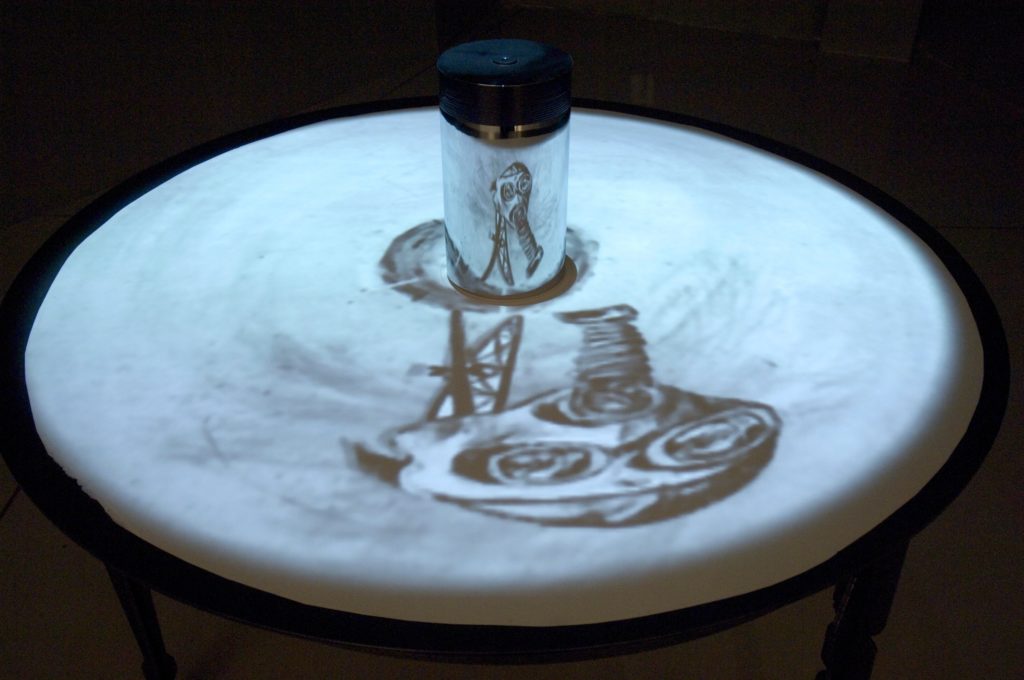

Xu Zhen, propose des tables de jeu de casino dont le tapis est réalisé à la façon des mandalas de sable tibétains. Création, destruction ; argent et spiritualité… Une belle métaphore autour d’Art Basel

Installation dans le registre de la reproduction mimétique. Seuls les expressions et la mise en situation révèlent une intention « artistique » les personnages de Duane Hanson sont d’une tristesse accablante.

Voir ici la vidéo du vernissage TV

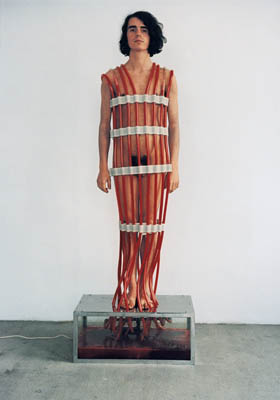

En écho au mouvement #metoo sont exposés de nombreux travaux militants, comme LifeDress, signé par Alicia Framis (vidéo). L’Espagnole a revêtu des mannequins de robes fabriquées à partir d’airbags de voiture. Chaque vêtement est prévu pour protéger la personne contre une forme de harcèlement en gonflant de manière surréaliste autour de différentes parties du corps des femmes, dès que l’on approche d’elles.

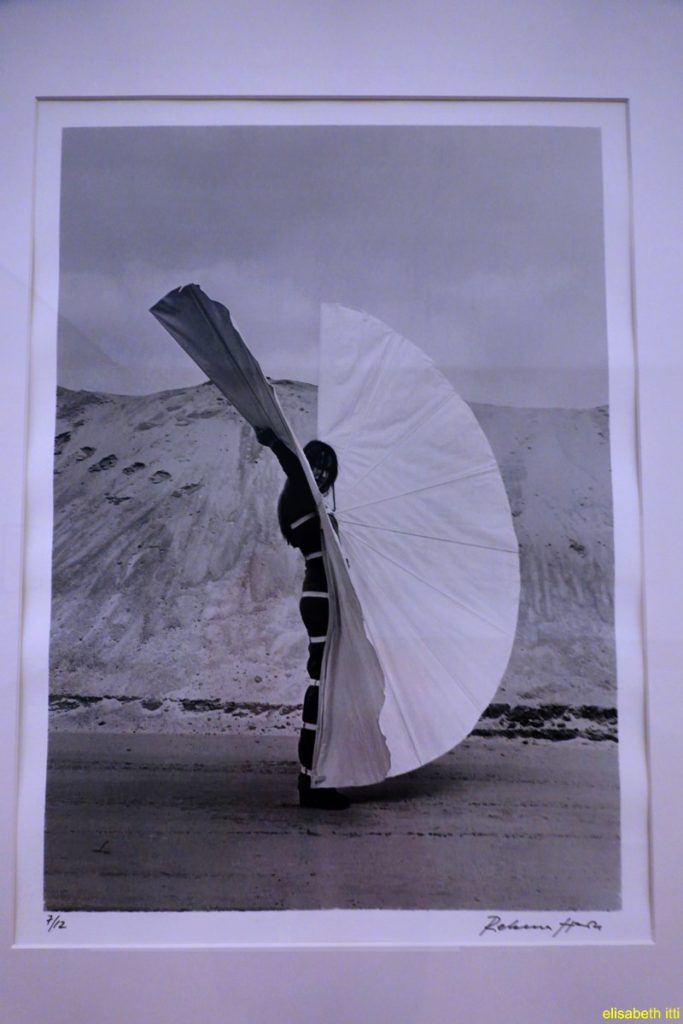

Parmi les nombreuses œuvres historiques présentées, la vidéo 1983 de l’artiste autrichien VALIE EXPORT ‘Syntagma’ explore l’identité féminine en relation avec l’image du corps, tandis qu’Hélio Oiticica, artiste phare du tropicalisme brésilien, rentre à Bâle avec l’installation ‘Penetrável

L’installation de canapés de Franz West est la bienvenue pour prendre une pause. Art Basel Unlimited atteint ses limites et les nôtres …

Les galeries

Gagosian, Zwirner, Hauser & Wirth, Lisson, Thaddaeus Ropac, les ténors du marché de l’art mondial occupent l’allée centrale de la foire.

Laure Prouvost, représentante de la France à la biennale de Venise

2019 est présentée par la galerie Obadia, qui montre quelques pièces de choix.

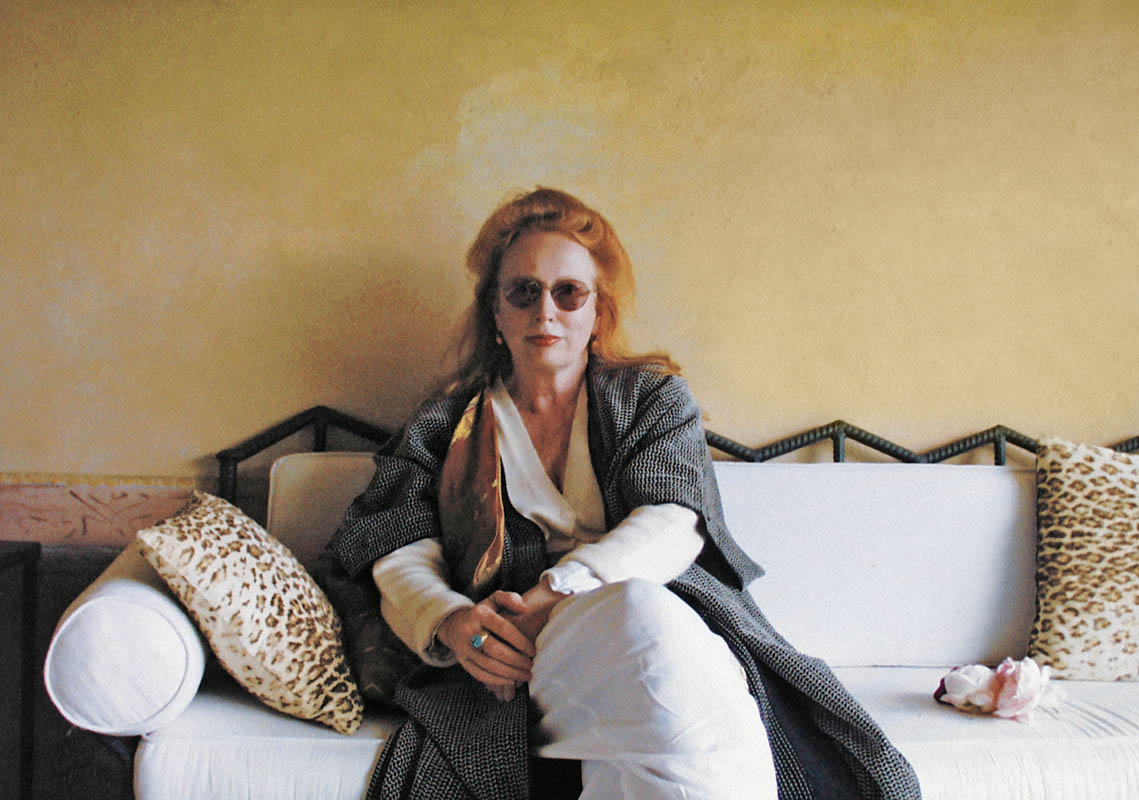

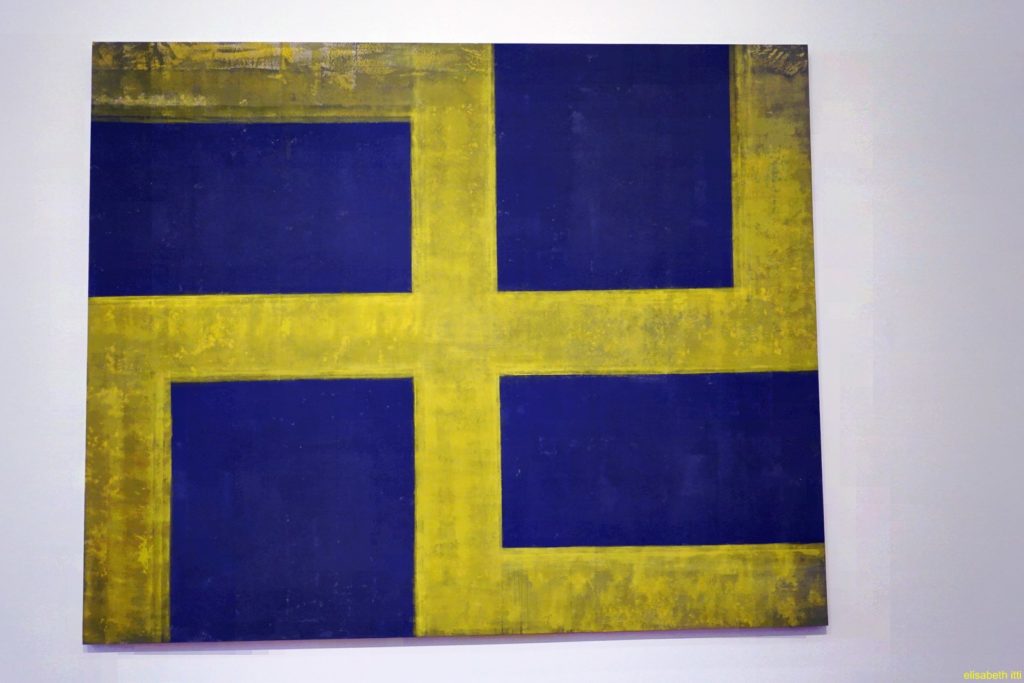

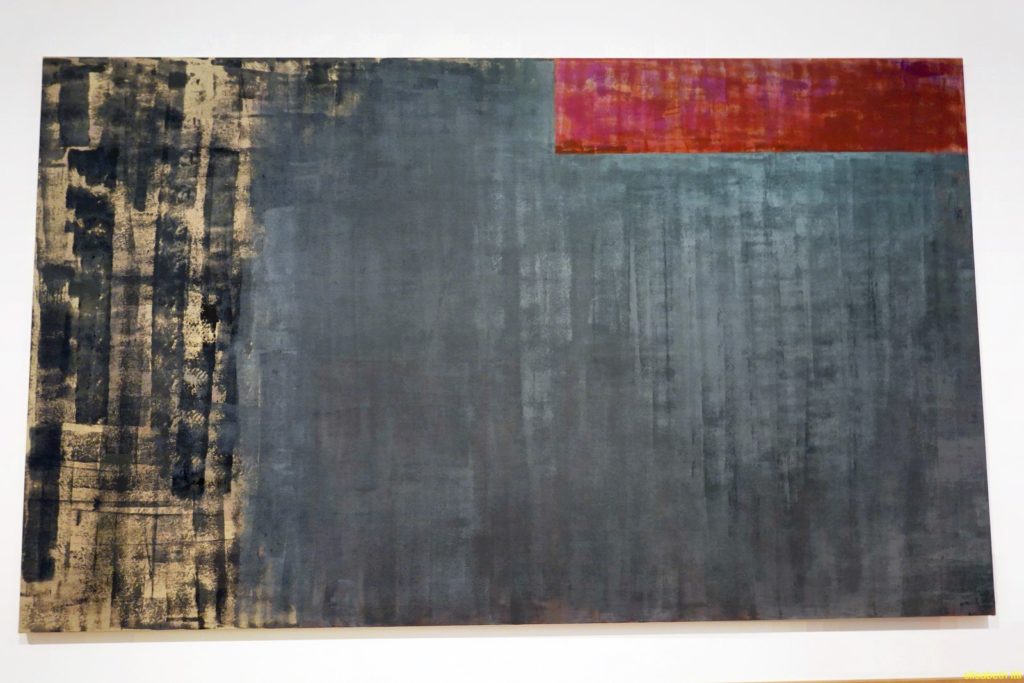

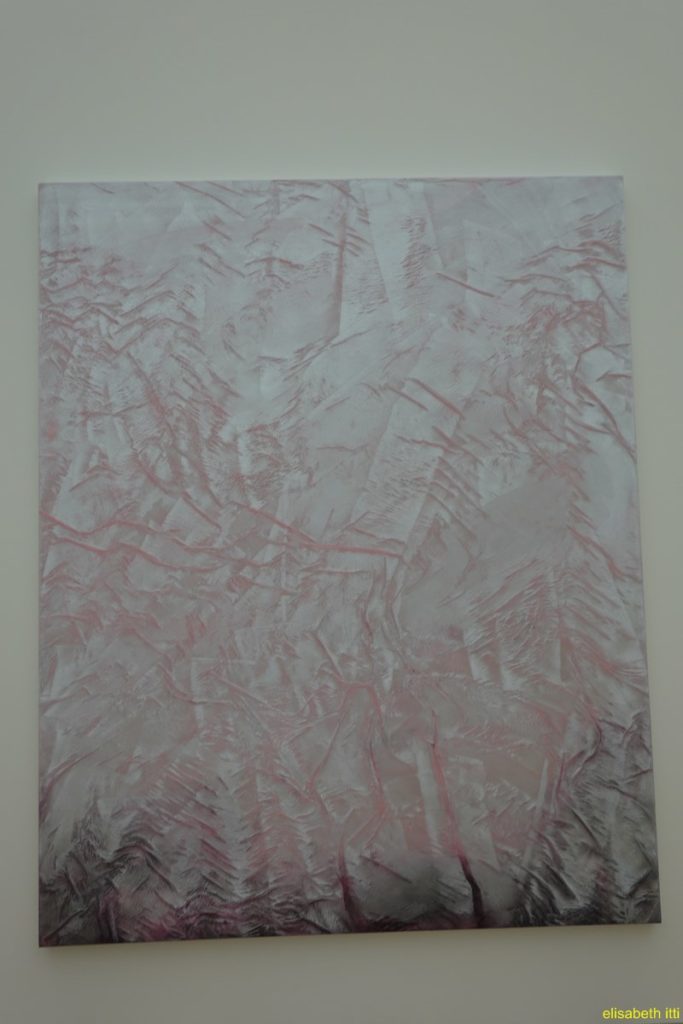

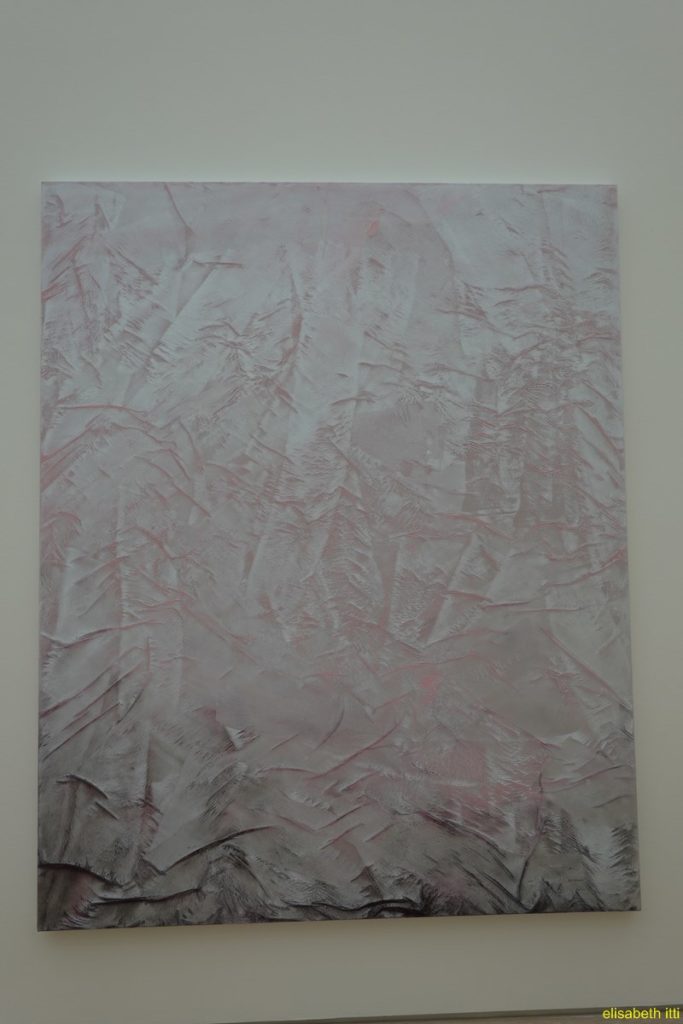

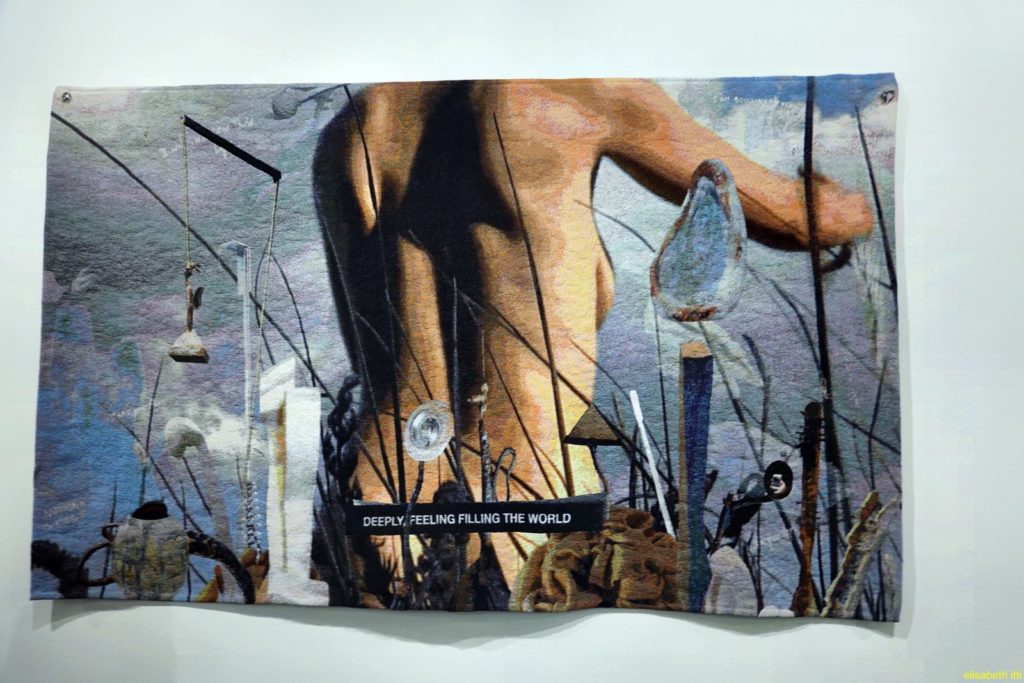

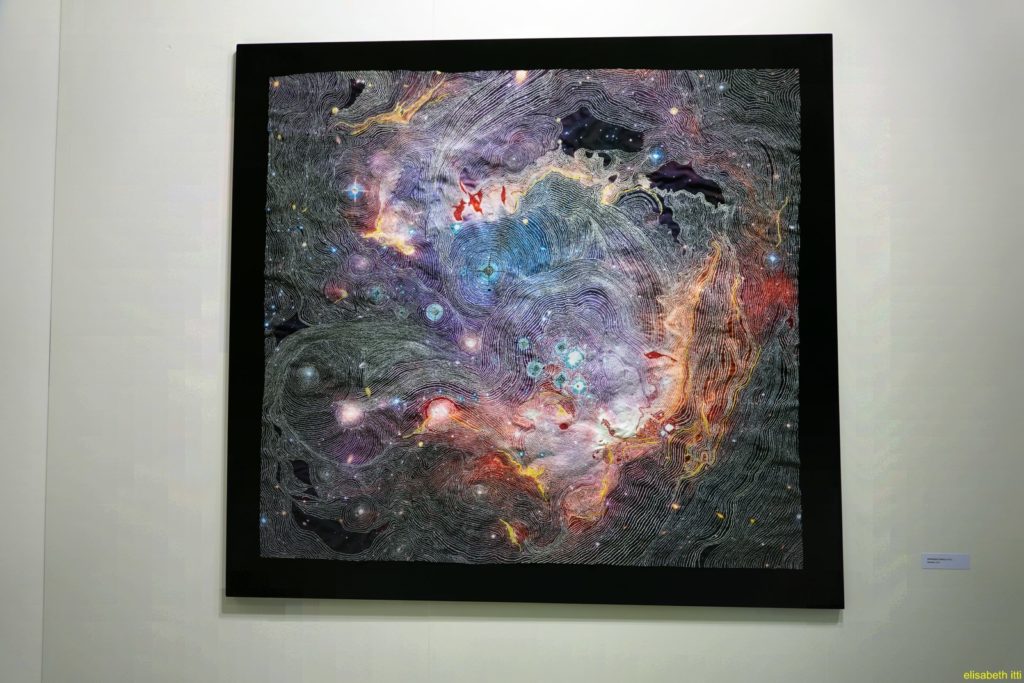

La plasticienne Véronique Arnold est présente pour la deuxième année consécutive, dans la Galerie baloise Stampa, galerie où une exposition monographique « WE ARE THE UNIVERSE » lui est consacrée jusqu’au 31.08.2019

Stampa Spalenberg 2, CH-4051 Basel

Chez Kamel Mennour, la qualité est encore au rendez-vous, avec François Morellet, Camille Henrot, Daniel Buren, Bertrand Lavier, Lee Ufan, Zao Wou-Ki.

Une application smartphone vous accompagne tout au long du parcours.

Rendez-vous est déjà donné pour 2020 du 18 au 21 juin,

50 ans en 2020 avec un projet curatorial autour de la notion de marché

voir ici la vidéo du vernissage TV

Bilan

L’édition 2019 d’Art Basel a attiré un public véritablement mondial, catalysant d’excellentes ventes à tous les niveaux.

• L’édition 2019 d’Art Basel a été clôturée le dimanche 16 juin 2019, alors que les ventes de magasins et d’institutions privées ont été soutenues par des galeries de tous les secteurs du marché.

• La foire a attiré des collectionneurs de plus de 80 pays et une fréquentation globale de 93 000 personnes.

• Art Basel a présenté «Aggregate» (2017-2019) d’Alexandra Pirici sur la Messeplatz avec beaucoup de succès

• Un nouveau système de tarification à échelle mobile a été introduit avec succès, offrant un support supplémentaire aux galeries de petite et moyenne taille

Partager la publication "Art Basel 2019"