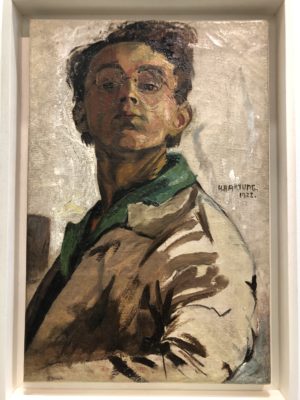

Hans Hartung dans son atelier près d’Antibes.

Hans Hartung : « Je déguste la nature et la vie comme chacun, ça n’a rien à faire avec ma position picturale »

À l’occasion de sa réouverture après une année de travaux de rénovation,

le Musée d’Art Moderne de Paris présente Hans Hartung,

La fabrique du geste.

L’exposition se termine le 1er mars 2020.

La dernière rétrospective dans un musée français datant de 1969, il était important de redonner à Hans Hartung (1904-1989) toute la visibilité qu’il mérite. L’exposition porte un nouveau regard sur l’ensemble de l’œuvre de cet artiste majeur du XXe siècle et sur son rôle essentiel dans l’histoire de l’art. Hans Hartung fut un précurseur de l’une des inventions artistiques les plus marquantes de son temps :

l’abstraction.

Acteur d’un siècle de peinture, qu’il traverse avec une soif de liberté à la mesure des phénomènes qui viennent l’entraver – de la montée du fascisme dans son pays d’origine l’Allemagne à la précarité de l’après-guerre en France et à ses conséquences physiques et morales

– jamais, il ne cessera de peindre.

Le parcours de la rétrospective comprend une sélection resserrée d’environ trois cent œuvres, provenant de collections publiques et particulières françaises et internationales et pour une grande part de la Fondation Hartung-Bergman.

Cet hommage fait suite à l’acquisition du musée en 2017

Cet hommage fait suite à l’acquisition du musée en 2017

d’un ensemble de quatre œuvres de l’artiste.

L’exposition donne à voir la grande diversité des supports,

la richesse des innovations techniques et la panoplie d’outils

utilisés durant six décennies de production. Hans Hartung, qui place l’expérimentation au cœur de son travail, incarne aussi une modernité

sans compromis, à la dimension conceptuelle.

Les essais sur la couleur et le format érigés en méthode rigoureuse

Les essais sur la couleur et le format érigés en méthode rigoureuse

d’atelier, le cadrage, la photographie, l’agrandissement, la répétition, et plus surprenant encore, la reproduction à l’identique de nombre de ses œuvres, sont autant de recherches menées sur l’original et l’authentique, qui résonnent aujourd’hui dans toute leur contemporanéité.

Hans Hartung a ouvert la voie à certains de ses congénères, à l’instar de Pierre Soulages qui a toujours admis cette filiation.

L’exposition est construite comme une succession de séquences chronologiques sous la forme de quatre sections principales.

L’exposition est construite comme une succession de séquences chronologiques sous la forme de quatre sections principales.

Composée non seulement de peintures, elle comprend également des photographies, témoignant de cette pratique qui a accompagné l’ensemble de sa recherche artistique. Des ensembles d’œuvres graphiques, des éditions limitées illustrées, des expérimentations sur céramique, ainsi qu’une sélection de galets peints complètent la présentation et retracent son itinéraire singulier.

Afin de mettre en relief le parcours d’Hans Hartung, en même temps que son rapport à l’histoire de son temps, cette exposition propose des documents d’archives, livres, correspondances, carnets, esquisses, journal de jeunesse, catalogues, cartons d’invitations, affiches, photographies, films documentaires, etc.

Figure incontournable de l’abstraction au XXe siècle, Hans Hartung ne se laisse pas pour autant circonscrire dans ce rôle de précurseur historique, car sa vision d’un art tourné vers l’avenir, vers le progrès humain et technologique, vient nous questionner aujourd’hui encore. Le parcours met en tension et en dialogue ces deux aspects complémentaires qui constituent le fil rouge de cette exposition.

Un catalogue comprenant une quinzaine d’essais et une anthologie de textes est publié aux Éditions Paris Musées.

podcast France culture

Informations pratiques

Musée d’Art Moderne de Paris

11 Avenue du Président Wilson

75116 Paris Tél. 01 53 67 40 00

www.mam.paris.fr

Ouvert du mardi au dimanche De 10h à 18h

Nocturne le jeudi jusqu’à 22h

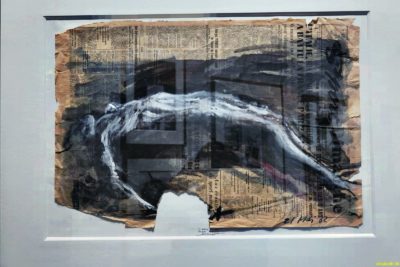

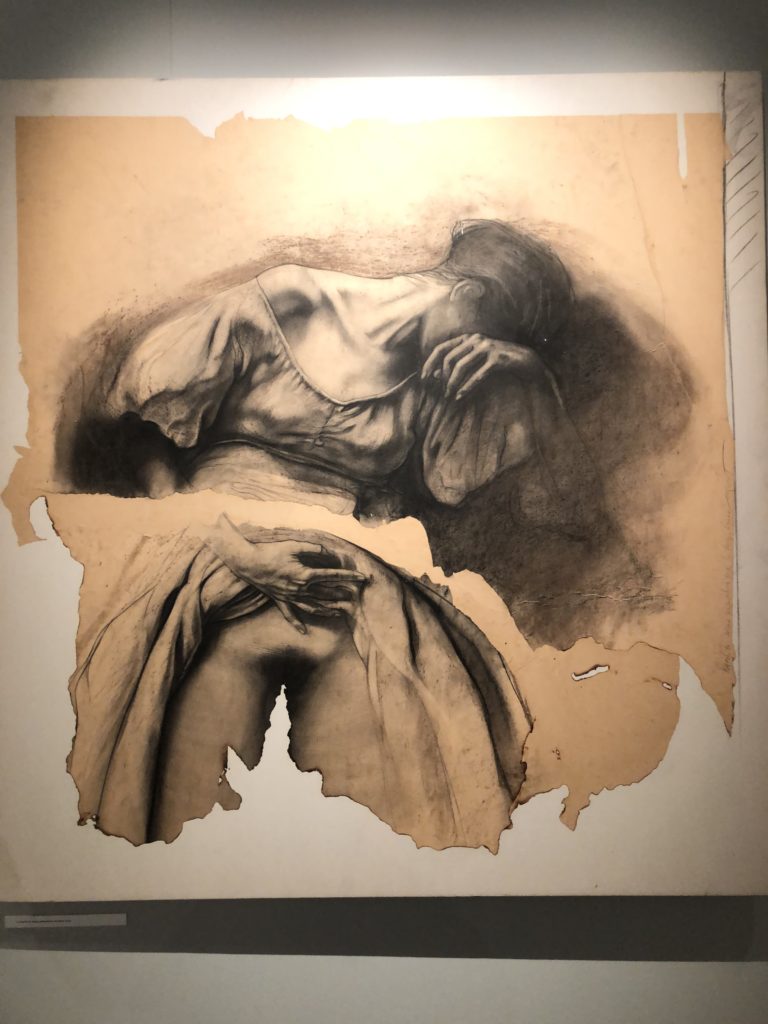

En 2008, elle décide de se plonger dans le dessin, la peinture et la sculpture. Le corps constitue la colonne vertébrale de sa réflexion plastique. Des ramifications s’opèrent vers d’autres territoires comme le temps, la mémoire, le paysage et la matière. Ses œuvres génèrent des impressions contradictoires. Si la danse représente une source de jouissance et de beauté, elle renferme aussi la douleur, la privation et la soumission. La grâce y est synonyme de torture.

En 2008, elle décide de se plonger dans le dessin, la peinture et la sculpture. Le corps constitue la colonne vertébrale de sa réflexion plastique. Des ramifications s’opèrent vers d’autres territoires comme le temps, la mémoire, le paysage et la matière. Ses œuvres génèrent des impressions contradictoires. Si la danse représente une source de jouissance et de beauté, elle renferme aussi la douleur, la privation et la soumission. La grâce y est synonyme de torture. À travers différentes séries de dessins, de peintures et de sculptures, l’artiste tente d’exprimer ce cheminement, elle montre les corps – sa thématique fétiche – ainsi que les rapports dualistes entre hommes et femmes dans de poreuses frontières entre le bien et le mal. Souvent, ses œuvres génèrent des impressions contradictoires, tout comme la danse représente à la fois une source de beauté et une source de douleurs, entre la séduction et la répulsion.

À travers différentes séries de dessins, de peintures et de sculptures, l’artiste tente d’exprimer ce cheminement, elle montre les corps – sa thématique fétiche – ainsi que les rapports dualistes entre hommes et femmes dans de poreuses frontières entre le bien et le mal. Souvent, ses œuvres génèrent des impressions contradictoires, tout comme la danse représente à la fois une source de beauté et une source de douleurs, entre la séduction et la répulsion.

Au rez-de-chaussée le monde du dessous, l’installation Champ de Pensées, présente comme des têtes germées en grès noir, qui auraient été découvertes après une fouille archéologique, une civilisation oubliée, têtes recouvertes d’excroissances, la nature ayant repris ses droits. Derrière il y a un triptyque « Fossile » ou Dream d’après la fiche technique, qui vient étayer la notion de corps paysage, en fragments, une peinture à l’huile sur papier calque, technique personnelle de l’artiste qui lui donne la possibilité de travailler la chair dans la transparence et la fragilité, de manière à pouvoir voir les éléments en transparence sous la peau.

Au rez-de-chaussée le monde du dessous, l’installation Champ de Pensées, présente comme des têtes germées en grès noir, qui auraient été découvertes après une fouille archéologique, une civilisation oubliée, têtes recouvertes d’excroissances, la nature ayant repris ses droits. Derrière il y a un triptyque « Fossile » ou Dream d’après la fiche technique, qui vient étayer la notion de corps paysage, en fragments, une peinture à l’huile sur papier calque, technique personnelle de l’artiste qui lui donne la possibilité de travailler la chair dans la transparence et la fragilité, de manière à pouvoir voir les éléments en transparence sous la peau. A l’étage, telle une chambre, pour la sphère privée, un volet qui serait plutôt celui de l’intériorité. Un Livre en porcelaine plein de stigmates de temps ouvert raconte le corps intime, ses blessures et ses mutations.

A l’étage, telle une chambre, pour la sphère privée, un volet qui serait plutôt celui de l’intériorité. Un Livre en porcelaine plein de stigmates de temps ouvert raconte le corps intime, ses blessures et ses mutations.

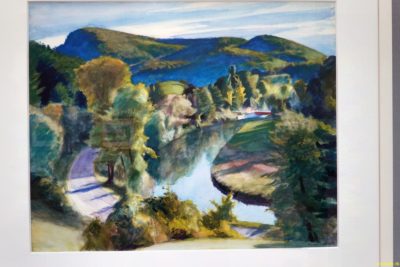

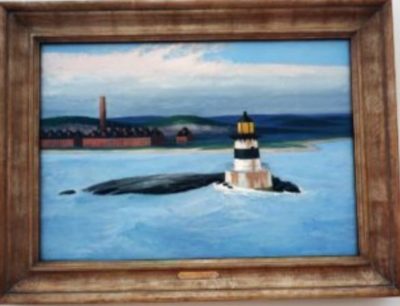

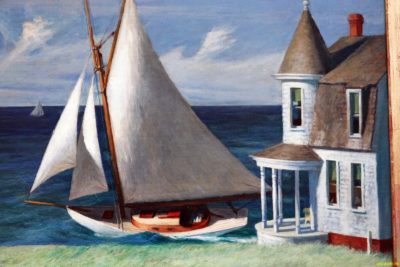

Edward Hopper Cobb’s Barns and Distant Houses, 1930–1933

Edward Hopper Cobb’s Barns and Distant Houses, 1930–1933

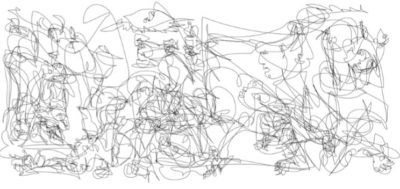

L’équipe de chercheurs étudie la manière dont le regard des visiteurs est guidé par les formes, les couleurs et la lumière des panneaux peints de Grünewald et dans quelle mesure ce regard est modifié par les changements résultant de sa restauration. Pour enregistrer les mouvements des yeux et donc l’attention visuelle, les chercheurs utilisent un ensemble de techniques dites eye tracking (oculométrie en français) et un outil, l’eye tracker (oculomètre). Celui-ci enregistre les mouvements des yeux capturés par des caméras et envoie ces informations à un logiciel qui en extrait avec une grande précision les tracés. Il permet ainsi de connaître la manière dont nous regardons un tableau et de repérer les éléments qui accrochent le plus fortement le regard.

L’équipe de chercheurs étudie la manière dont le regard des visiteurs est guidé par les formes, les couleurs et la lumière des panneaux peints de Grünewald et dans quelle mesure ce regard est modifié par les changements résultant de sa restauration. Pour enregistrer les mouvements des yeux et donc l’attention visuelle, les chercheurs utilisent un ensemble de techniques dites eye tracking (oculométrie en français) et un outil, l’eye tracker (oculomètre). Celui-ci enregistre les mouvements des yeux capturés par des caméras et envoie ces informations à un logiciel qui en extrait avec une grande précision les tracés. Il permet ainsi de connaître la manière dont nous regardons un tableau et de repérer les éléments qui accrochent le plus fortement le regard. Dans ce contexte, l’exposition du travail de Michel Paysant constitue l’indispensable pendant artistique à cette démarche scientifique.

Dans ce contexte, l’exposition du travail de Michel Paysant constitue l’indispensable pendant artistique à cette démarche scientifique. Redonner à voir Les objets créés, qu’ils soient liés au dessin, au songe, à la rêverie, au corps, à la botanique et à l’art du jardinage, sont mis en espace afin de permettre aux visiteurs de se recueillir et de leur fournir un point de vue différent, intérieur et sensible, sur le chef-d’œuvre de Grünewald.

Redonner à voir Les objets créés, qu’ils soient liés au dessin, au songe, à la rêverie, au corps, à la botanique et à l’art du jardinage, sont mis en espace afin de permettre aux visiteurs de se recueillir et de leur fournir un point de vue différent, intérieur et sensible, sur le chef-d’œuvre de Grünewald. Produite au Centre International d’art verrier (CIAV) de Meisenthal, cette œuvre est constituée de deux séries : – 189 mains en verre réalisées au chalumeau reproduisant, en langage des signes, un court extrait des notes de Michel Paysant sur le Retable d’Issenheim :

Produite au Centre International d’art verrier (CIAV) de Meisenthal, cette œuvre est constituée de deux séries : – 189 mains en verre réalisées au chalumeau reproduisant, en langage des signes, un court extrait des notes de Michel Paysant sur le Retable d’Issenheim : « Ici tout n’est que dialogues de mains et d’yeux Passants Comme il est profond de laisser une trace sur le sable et sur l’eau De remuer ciel et terre Comme en un souffle Ligne d’erre et de larmes Pour dire l’indicible Dessiner l’invisible » – 28 mains, interprétation des mains dans les panneaux de Grünewald.

« Ici tout n’est que dialogues de mains et d’yeux Passants Comme il est profond de laisser une trace sur le sable et sur l’eau De remuer ciel et terre Comme en un souffle Ligne d’erre et de larmes Pour dire l’indicible Dessiner l’invisible » – 28 mains, interprétation des mains dans les panneaux de Grünewald.

À la différence des dessins créés à partir du Retable d’Issenheim, il s’agit ici d’un regard qui crée à partir de deux autres : celui porté par Jacqueline de la BaumeDürrbach sur l’œuvre de Picasso et celui de l’œuvre originale gardée en mémoire par Michel Paysant.

À la différence des dessins créés à partir du Retable d’Issenheim, il s’agit ici d’un regard qui crée à partir de deux autres : celui porté par Jacqueline de la BaumeDürrbach sur l’œuvre de Picasso et celui de l’œuvre originale gardée en mémoire par Michel Paysant.

En janvier 2020 il a l’intention de créer « in situ » une œuvre pour Avignon dans l’espace du trésor bas du Palais des Papes. (La personne qui a commenté la visite guidée, dit qu’elle ignorait ce qu’il en est du projet.)

En janvier 2020 il a l’intention de créer « in situ » une œuvre pour Avignon dans l’espace du trésor bas du Palais des Papes. (La personne qui a commenté la visite guidée, dit qu’elle ignorait ce qu’il en est du projet.)

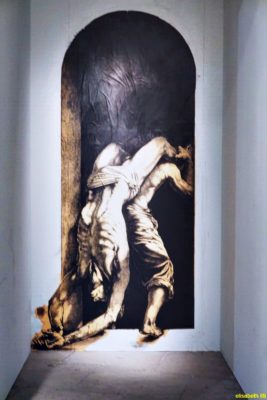

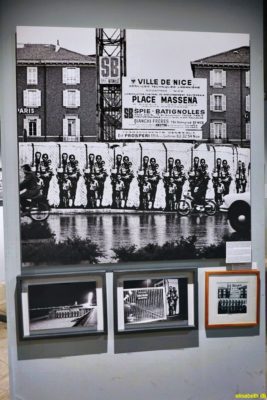

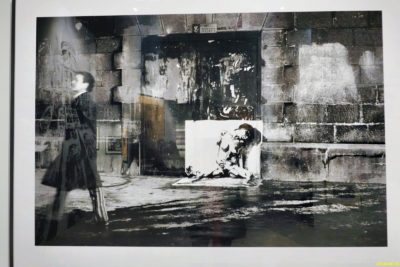

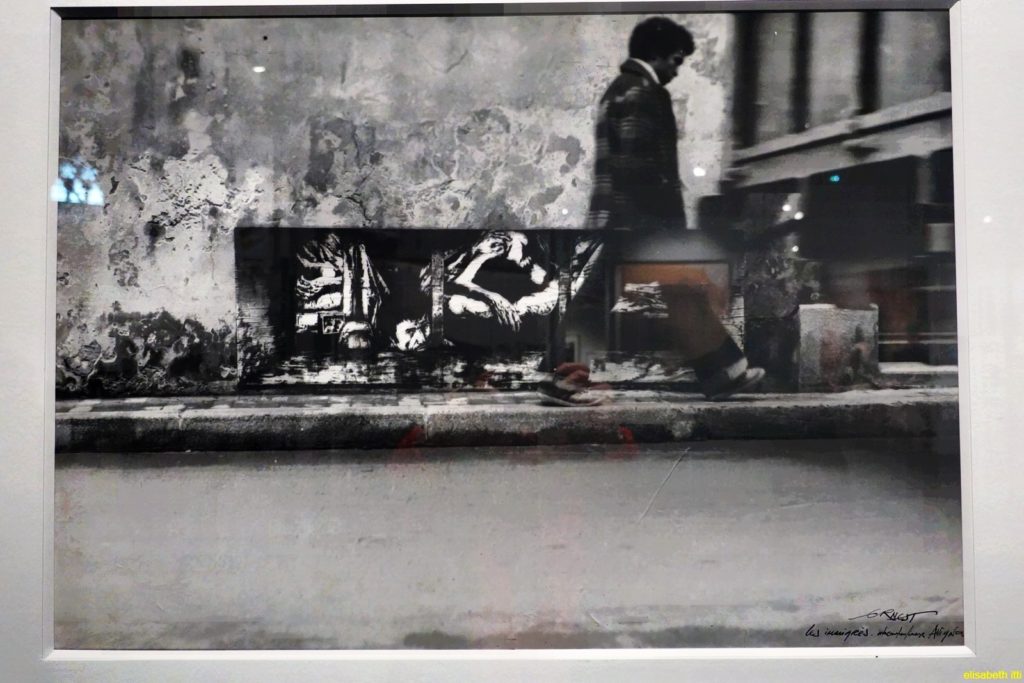

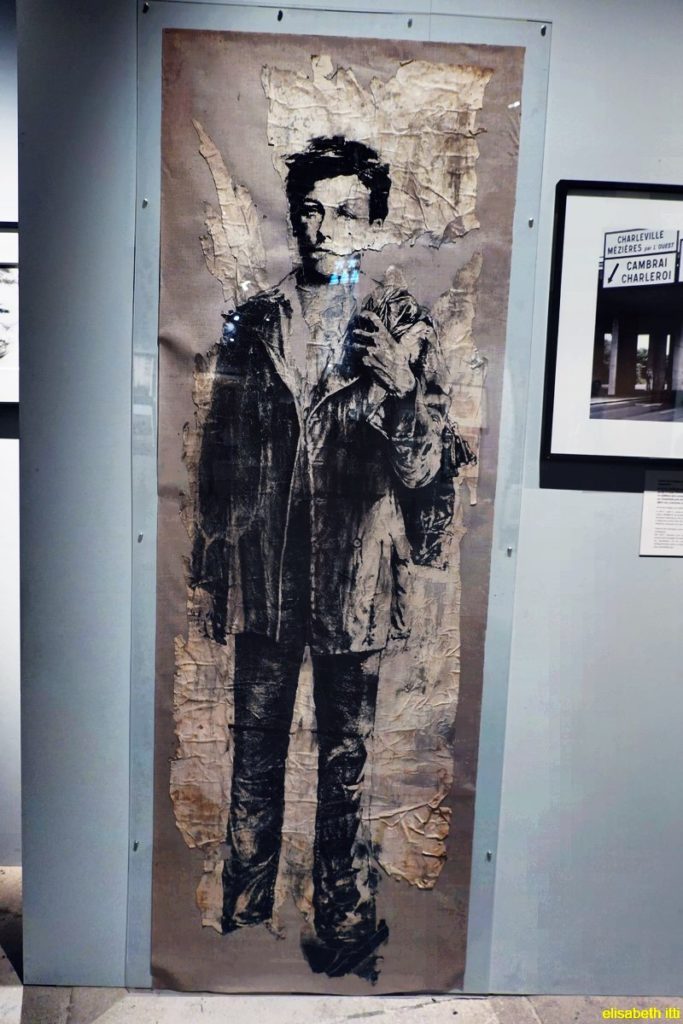

En 1971, il pose ainsi sur une dizaine de marches du Sacré-Cœur des silhouettes de gisants, hommage aux fusillés de la Commune contre la mémoire desquels cette architecture pâtissière fut érigée. Plus tard la fusillade du métro Charonne

En 1971, il pose ainsi sur une dizaine de marches du Sacré-Cœur des silhouettes de gisants, hommage aux fusillés de la Commune contre la mémoire desquels cette architecture pâtissière fut érigée. Plus tard la fusillade du métro Charonne Trois ans plus tard, pour protester contre le jumelage de Nice avec Le Cap, dans une Afrique du Sud alors sous le joug de l’apartheid, il placarde dans les rues de la ville le dessin d’une famille noire parquée derrière des barbelés.

Trois ans plus tard, pour protester contre le jumelage de Nice avec Le Cap, dans une Afrique du Sud alors sous le joug de l’apartheid, il placarde dans les rues de la ville le dessin d’une famille noire parquée derrière des barbelés. Depuis, il n’a cessé de plaider, à coups d’images, pour le droit à l’IVG ou contre le mur de séparation entre Israël et la Palestine.

Depuis, il n’a cessé de plaider, à coups d’images, pour le droit à l’IVG ou contre le mur de séparation entre Israël et la Palestine. Mahmoud Darwich dont le portrait est apposé à Ramallah, à Bethléem, à Naplouse, sur le mur de séparation et aux checkpoints

Mahmoud Darwich dont le portrait est apposé à Ramallah, à Bethléem, à Naplouse, sur le mur de séparation et aux checkpoints

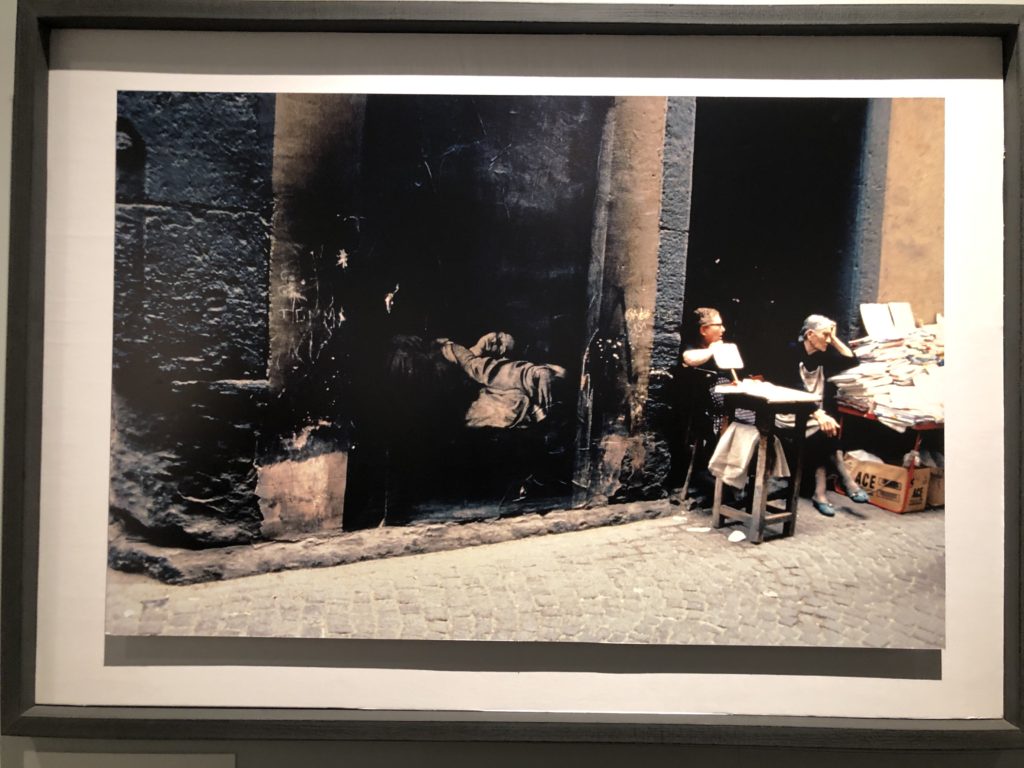

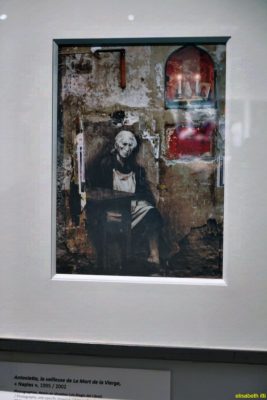

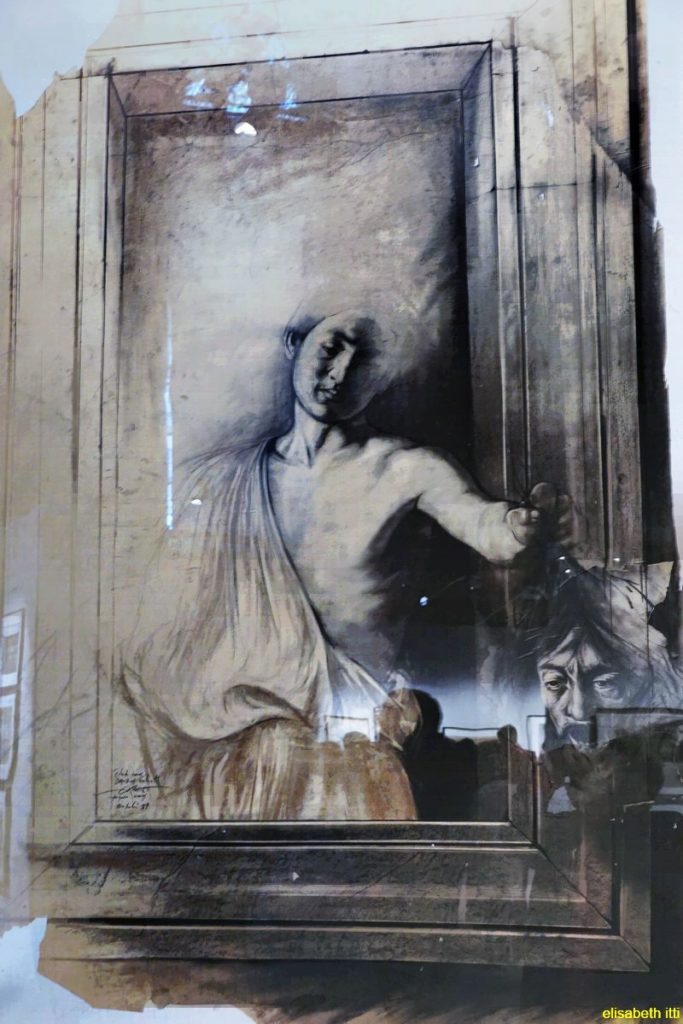

Quelques années plus tard,Ernest Pignon-Ernest est revenu à Naples. Les deux vielles napolitaines n’étaient plus là. A partir d’une photo, il a redessiné Antonietta, l’une deux, et a collé ce dessin à l’endroit où elle avait tenu, avec son amie, son petit commerce. Toute la rue a été bouleversée par cette image et voulait la protéger par une vitre. Ernest Pignon-Ernest a refusé mais a promis de revenir dessiner Antonietta si le dessin était détruit. Et c’est ce qu’il a fait en 2011.

Quelques années plus tard,Ernest Pignon-Ernest est revenu à Naples. Les deux vielles napolitaines n’étaient plus là. A partir d’une photo, il a redessiné Antonietta, l’une deux, et a collé ce dessin à l’endroit où elle avait tenu, avec son amie, son petit commerce. Toute la rue a été bouleversée par cette image et voulait la protéger par une vitre. Ernest Pignon-Ernest a refusé mais a promis de revenir dessiner Antonietta si le dessin était détruit. Et c’est ce qu’il a fait en 2011.

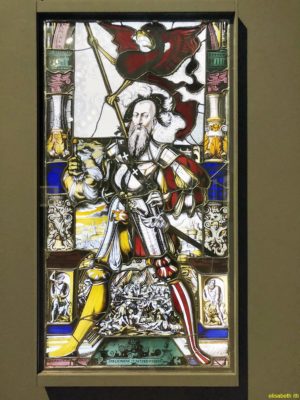

Au XVIe siècle, les vitraux de petites dimensions étaient très répandus dans le Sud de l’Allemagne, mais surtout dans la Confédération helvétique. Les dessins préparatoires de ces œuvres étaient souvent réalisés par d’éminents artistes très appréciés tels que Hans Holbein le Jeune, Niklaus Manuel et Tobias Stimmer. Toutefois, peu de gens savent aujourd’hui que ceux ci étaient actifs dans le champ de l’art du vitrail. À travers l’exposition Lumineuses figures. Dessins et vitraux d’Holbein à Ringler, le Kunstmuseum Basel met en lumière la qualité et la diversité de ces œuvres d’art et révèle ainsi une facette méconnue bien que fascinante de la Renaissance.

Au XVIe siècle, les vitraux de petites dimensions étaient très répandus dans le Sud de l’Allemagne, mais surtout dans la Confédération helvétique. Les dessins préparatoires de ces œuvres étaient souvent réalisés par d’éminents artistes très appréciés tels que Hans Holbein le Jeune, Niklaus Manuel et Tobias Stimmer. Toutefois, peu de gens savent aujourd’hui que ceux ci étaient actifs dans le champ de l’art du vitrail. À travers l’exposition Lumineuses figures. Dessins et vitraux d’Holbein à Ringler, le Kunstmuseum Basel met en lumière la qualité et la diversité de ces œuvres d’art et révèle ainsi une facette méconnue bien que fascinante de la Renaissance. Hans Holbein le Jeune

Hans Holbein le Jeune

L’armoirie du donateur (Georg Wannewetsch) constitue à ce titre un élément essentiel du vitrail qui ne doit guère faire défaut. Par ailleurs, les vitraux présentent une large variété de motifs : aux côtés de sujets religieux, pour l’essentiel des personnifications et des allégories, des représentations de métiers ainsi que des motifs et des événements liés à l’histoire de la confédération.

L’armoirie du donateur (Georg Wannewetsch) constitue à ce titre un élément essentiel du vitrail qui ne doit guère faire défaut. Par ailleurs, les vitraux présentent une large variété de motifs : aux côtés de sujets religieux, pour l’essentiel des personnifications et des allégories, des représentations de métiers ainsi que des motifs et des événements liés à l’histoire de la confédération.

Les fonds de la collection sont complétés par de prestigieux prêts de collections nationales et internationales parmi lesquelles le Victoria and Albert Museum à Londres, le Germanisches Nationalmuseum à Nuremberg et le Schweizer Nationalmuseum à Zurich entre autres. Des vitraux demeurés jusqu’à aujourd’hui sur leur lieu de destination originel sont démontés spécialement pour l’exposition, afin d’être exposés aux côtés d’autres œuvres. Ainsi, le Schützenhaus de Bâle consent par exemple à trois prêts provenant de son grand cycle de vitraux.

Les fonds de la collection sont complétés par de prestigieux prêts de collections nationales et internationales parmi lesquelles le Victoria and Albert Museum à Londres, le Germanisches Nationalmuseum à Nuremberg et le Schweizer Nationalmuseum à Zurich entre autres. Des vitraux demeurés jusqu’à aujourd’hui sur leur lieu de destination originel sont démontés spécialement pour l’exposition, afin d’être exposés aux côtés d’autres œuvres. Ainsi, le Schützenhaus de Bâle consent par exemple à trois prêts provenant de son grand cycle de vitraux.

Exceptionnelle du fait de son ampleur, cette exposition inédite réunit près d’une centaine d’œuvres, des années 1980 à nos jours. Deux sculptures (Alice et Marie Madeleine) accueillent les visiteurs au sein des cours extérieures de la Monnaie de Paris et l’exposition se déploie sur deux niveaux, sur plus de

Exceptionnelle du fait de son ampleur, cette exposition inédite réunit près d’une centaine d’œuvres, des années 1980 à nos jours. Deux sculptures (Alice et Marie Madeleine) accueillent les visiteurs au sein des cours extérieures de la Monnaie de Paris et l’exposition se déploie sur deux niveaux, sur plus de

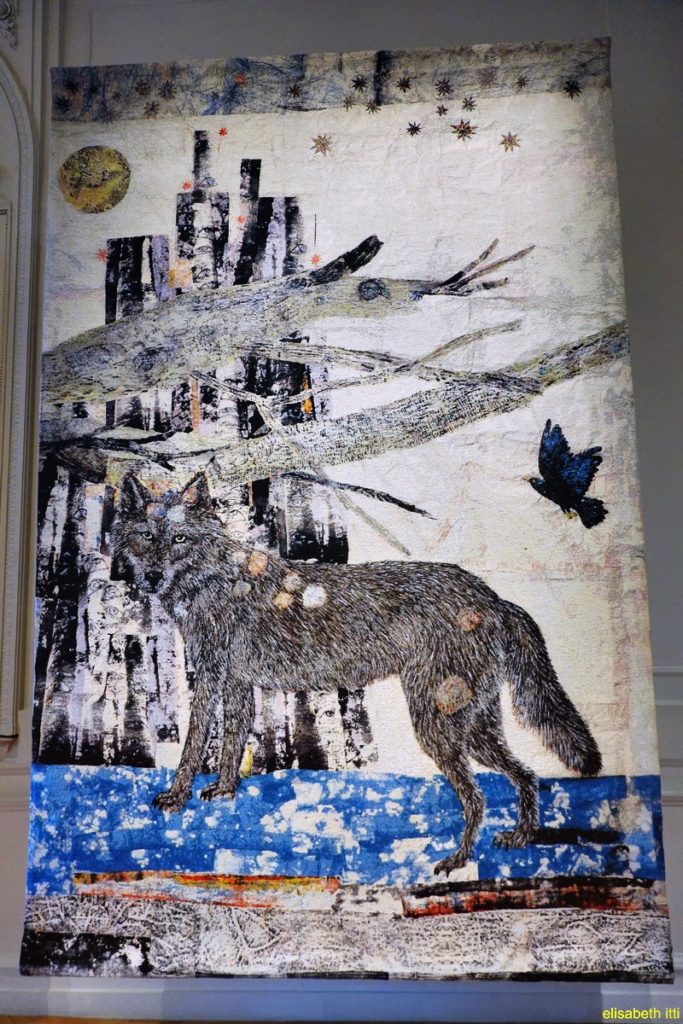

À partir des années 2000, les grands mythes des origines attirent progressivement son attention, et la cosmogonie devient un chapitre à part entière de sa pratique. Parallèlement, femmes et animaux coexistent souvent de manière harmonieuse : leurs corps se relient parfois et des fusions opèrent, indépendamment de toute vraisemblance.

À partir des années 2000, les grands mythes des origines attirent progressivement son attention, et la cosmogonie devient un chapitre à part entière de sa pratique. Parallèlement, femmes et animaux coexistent souvent de manière harmonieuse : leurs corps se relient parfois et des fusions opèrent, indépendamment de toute vraisemblance. L’œuvre de Kiki Smith s’apparente ainsi à une traversée, une quête romantique de l’union des corps avec la totalité des êtres vivants et du cosmos. D’éléments microscopiques aux organes, des organes au corps dans son ensemble, puis du corps aux systèmes cosmiques, l’artiste explore la relation entre les espèces et les échelles, cherchant l’harmonie qui nous unit avec la nature et l’univers.

L’œuvre de Kiki Smith s’apparente ainsi à une traversée, une quête romantique de l’union des corps avec la totalité des êtres vivants et du cosmos. D’éléments microscopiques aux organes, des organes au corps dans son ensemble, puis du corps aux systèmes cosmiques, l’artiste explore la relation entre les espèces et les échelles, cherchant l’harmonie qui nous unit avec la nature et l’univers. Si la sculpture occupe une place centrale dans son travail, Kiki Smith réalise également de nombreux dessins, aux dimensions souvent importantes. L’artiste apprécie particulièrement l’art de la gravure et possède une collection personnelle de médailles et de monnaies anciennes.

Si la sculpture occupe une place centrale dans son travail, Kiki Smith réalise également de nombreux dessins, aux dimensions souvent importantes. L’artiste apprécie particulièrement l’art de la gravure et possède une collection personnelle de médailles et de monnaies anciennes.

Le ciel et la terre, le corps et l’esprit, le liquide et le solide, matérialité et religiosité, poétique et tragique, banal et spirituel, art médiéval et art contemporain y sont invités à travailler ensemble. Au lieu d’opposer, son travail hybride. Au lieu de s’imposer, ses sculptures nous accueillent : ce sont des mises en cohérence.

Le ciel et la terre, le corps et l’esprit, le liquide et le solide, matérialité et religiosité, poétique et tragique, banal et spirituel, art médiéval et art contemporain y sont invités à travailler ensemble. Au lieu d’opposer, son travail hybride. Au lieu de s’imposer, ses sculptures nous accueillent : ce sont des mises en cohérence.

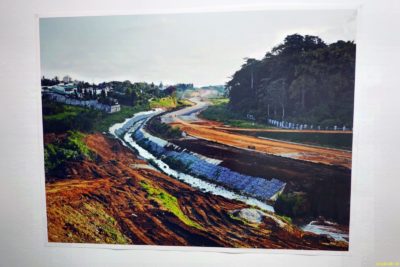

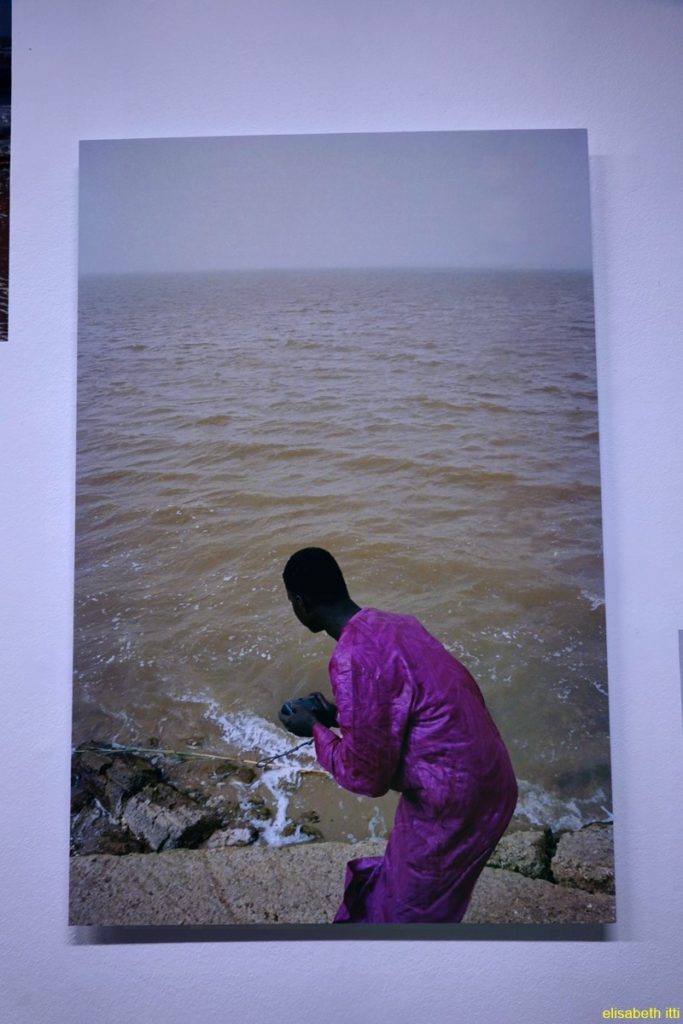

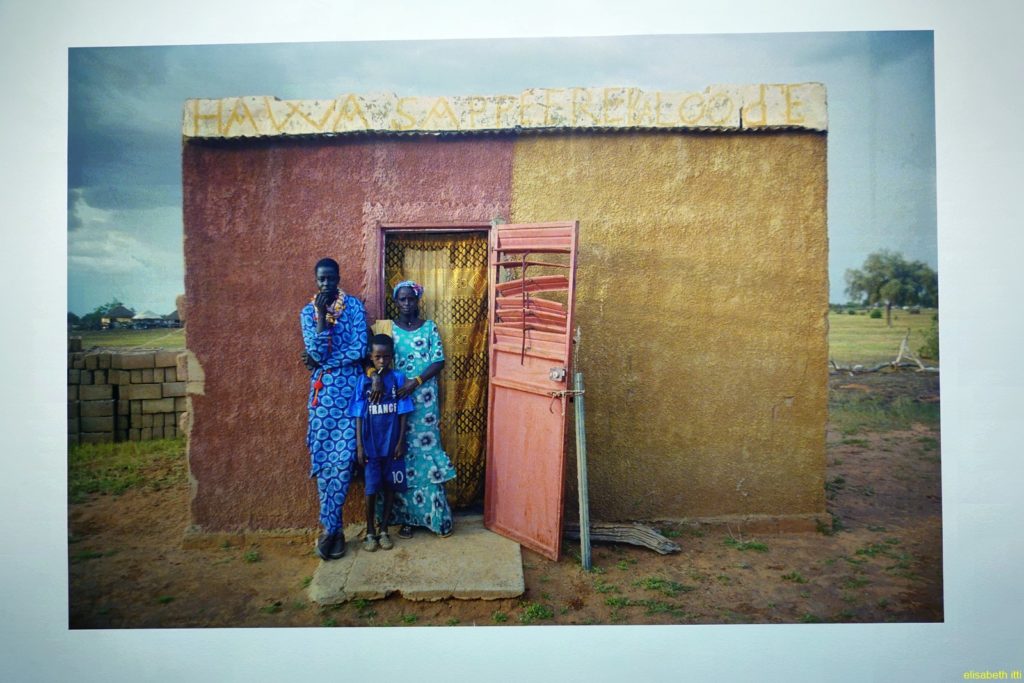

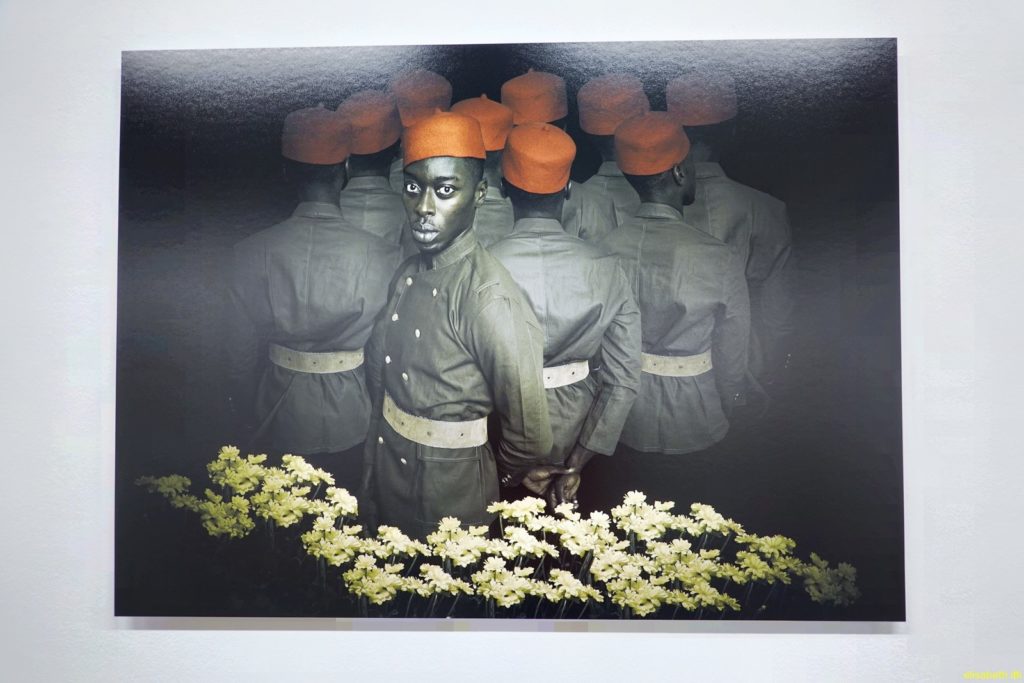

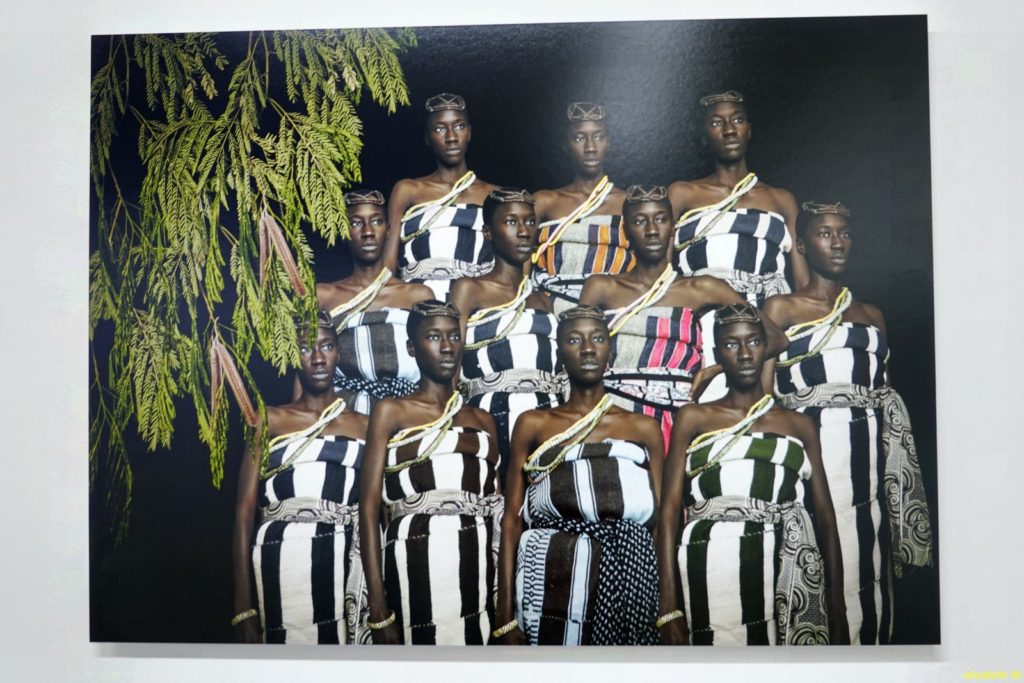

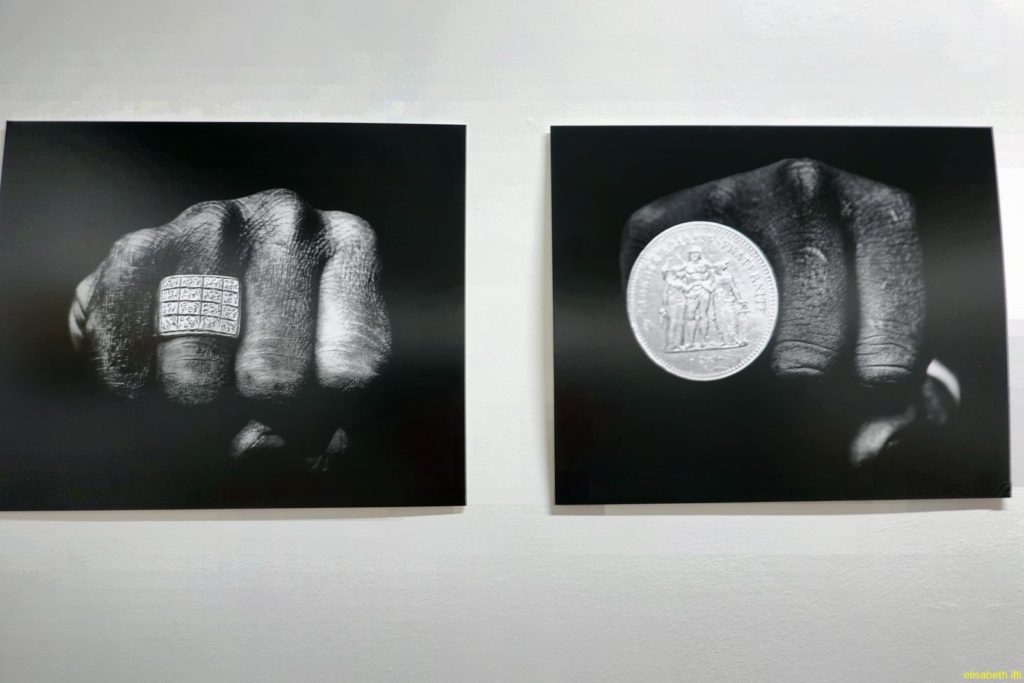

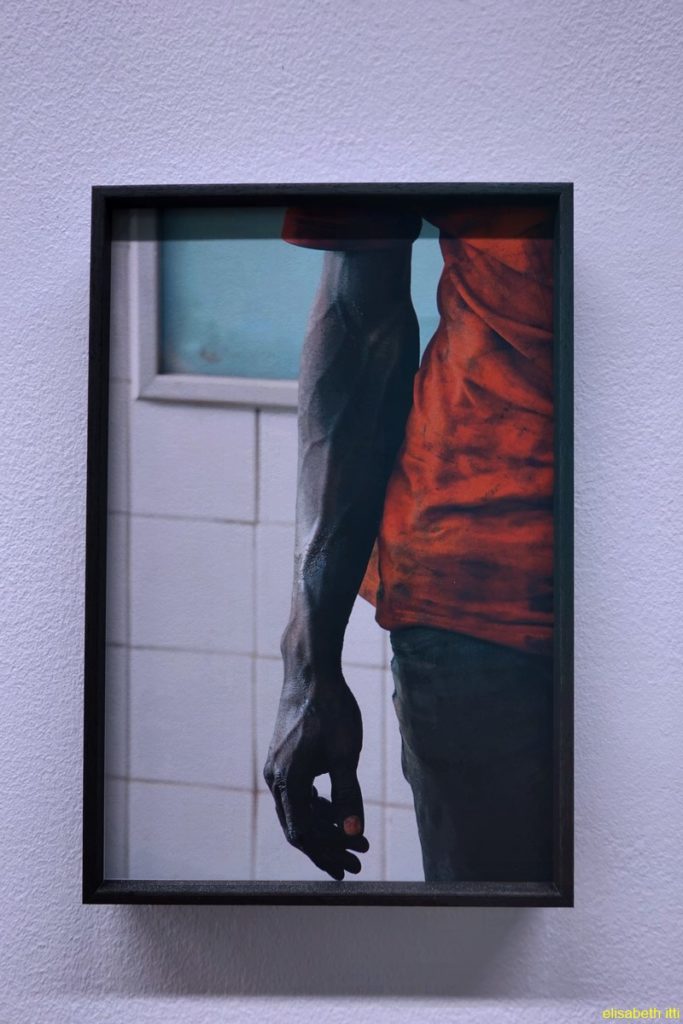

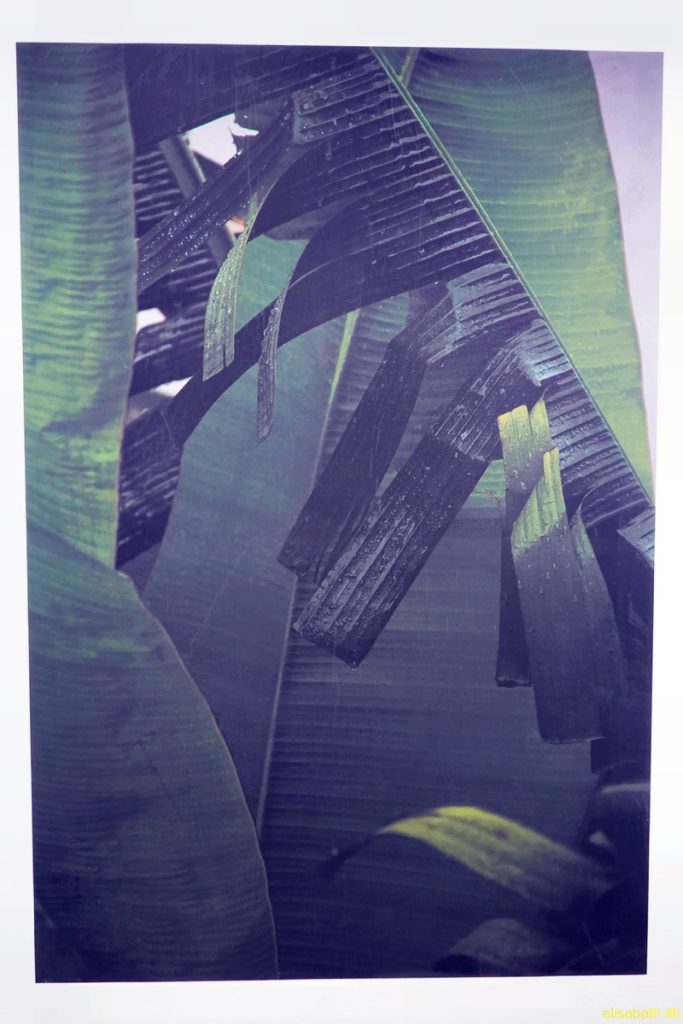

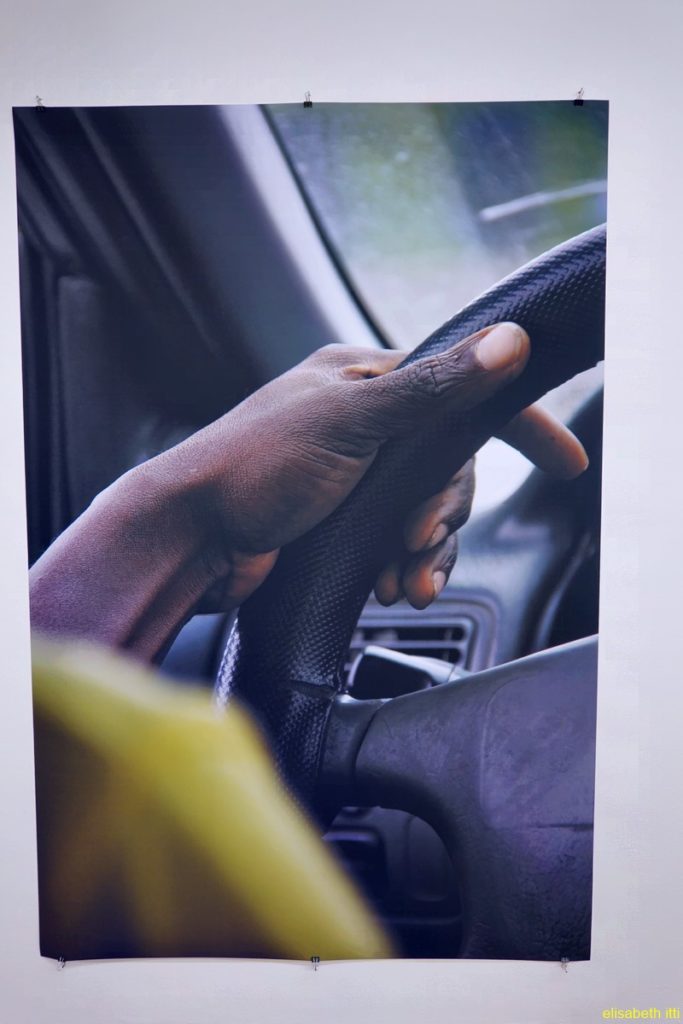

François-Xavier Gbré

François-Xavier Gbré

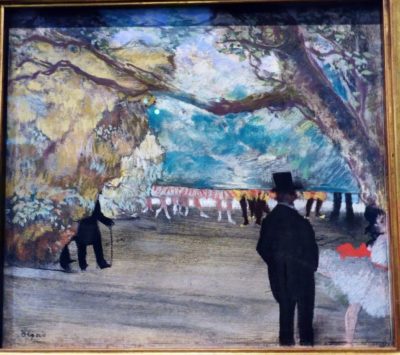

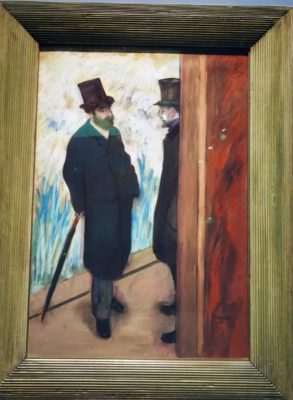

Tout au long de sa carrière, de ses débuts dans les années 1860 jusqu’à ses œuvres ultimes au-delà de 1900, Degas a fait de l’Opéra le point central de ses travaux, sa « chambre à lui » pour parler comme son ami Mallarmé. Il en explore les divers espaces (salle et scène, loges, foyer, salles de danse),

Tout au long de sa carrière, de ses débuts dans les années 1860 jusqu’à ses œuvres ultimes au-delà de 1900, Degas a fait de l’Opéra le point central de ses travaux, sa « chambre à lui » pour parler comme son ami Mallarmé. Il en explore les divers espaces (salle et scène, loges, foyer, salles de danse), s’attache à ceux et celles qui les peuplent, danseuses (sur scène, au repos, s’exerçant), chanteurs, musiciens de l’orchestre, spectateurs, abonnés en habit noir hantant les coulisses.

s’attache à ceux et celles qui les peuplent, danseuses (sur scène, au repos, s’exerçant), chanteurs, musiciens de l’orchestre, spectateurs, abonnés en habit noir hantant les coulisses. Si les autres sujets traités par l’artiste (portraits, paysages, scènes de courses, de maisons closes, de café-concert, modistes ou repasseuses…) n’apparaissent que de façon sporadique, l’Opéra est continûment présent. C’est que cet univers clos, qui ne laisse à travers les fenêtres voilées ou aveuglantes des salles de danse que de rares échappées vers l’extérieur, est un microcosme aux infinies possibilités, qui permet toutes les expérimentations : multiplicité des points de vue suscitant des cadrages inusités (vues plongeantes ou di sotto insu), contraste des éclairages, étude du mouvement et de la vérité du geste, dont la spontanéité apparente dissimule l’entraînement constant et l’étude patiente,

Si les autres sujets traités par l’artiste (portraits, paysages, scènes de courses, de maisons closes, de café-concert, modistes ou repasseuses…) n’apparaissent que de façon sporadique, l’Opéra est continûment présent. C’est que cet univers clos, qui ne laisse à travers les fenêtres voilées ou aveuglantes des salles de danse que de rares échappées vers l’extérieur, est un microcosme aux infinies possibilités, qui permet toutes les expérimentations : multiplicité des points de vue suscitant des cadrages inusités (vues plongeantes ou di sotto insu), contraste des éclairages, étude du mouvement et de la vérité du geste, dont la spontanéité apparente dissimule l’entraînement constant et l’étude patiente, rapprochement aberrant des corps qui provoque ces « belles grappes » qu’il appréciait tant… tout ce que pourvoit ce monde de « distance et de fard ». L’Opéra est aussi un laboratoire propice aux innovations techniques : c’est avec Ludovic Lepic, habitué de l’Opéra pour lequel il créa des costumes, et sur le thème du Maître de ballet que Degas réalisa en 1876-1877 son premier monotype, en 1881, Petite danseuse de quatorze ans, statue de cire complétée d’accessoires véritables, révolutionne la sculpture.

rapprochement aberrant des corps qui provoque ces « belles grappes » qu’il appréciait tant… tout ce que pourvoit ce monde de « distance et de fard ». L’Opéra est aussi un laboratoire propice aux innovations techniques : c’est avec Ludovic Lepic, habitué de l’Opéra pour lequel il créa des costumes, et sur le thème du Maître de ballet que Degas réalisa en 1876-1877 son premier monotype, en 1881, Petite danseuse de quatorze ans, statue de cire complétée d’accessoires véritables, révolutionne la sculpture.  Depuis la grande rétrospective de 1988 (Paris, New York, Ottawa) qui a marqué le renouveau des études sur Degas, plusieurs expositions ont été consacrées au « peintre des danseuses » (notamment Degas and the Dance, Detroit et Philadelphie 2003 ; Degas and the Ballet ; Picturing Movement, Londres, 2011). Mais aucune n’a envisagé l’Opéra globalement, étudiant tout à la fois le lien passionné qu’il avait avec cette maison – « le manque d’opéra est une souffrance véritable » écrivait-il après quelques semaines seulement à la Nouvelle-Orléans -, ses goûts musicaux (son attachement au Grand opéra français et sa haine du wagnérisme), ses relations personnelles avec les directeurs successifs, les compositeurs (Auber, Reyer ou Chausson),

Depuis la grande rétrospective de 1988 (Paris, New York, Ottawa) qui a marqué le renouveau des études sur Degas, plusieurs expositions ont été consacrées au « peintre des danseuses » (notamment Degas and the Dance, Detroit et Philadelphie 2003 ; Degas and the Ballet ; Picturing Movement, Londres, 2011). Mais aucune n’a envisagé l’Opéra globalement, étudiant tout à la fois le lien passionné qu’il avait avec cette maison – « le manque d’opéra est une souffrance véritable » écrivait-il après quelques semaines seulement à la Nouvelle-Orléans -, ses goûts musicaux (son attachement au Grand opéra français et sa haine du wagnérisme), ses relations personnelles avec les directeurs successifs, les compositeurs (Auber, Reyer ou Chausson),  le corps de ballet (Mlles Salle, Sanlaville, Van Goethem, Chabot, Biot, Mauri…), les chanteurs (Jean-Baptiste Faure, Rose Caron…), les abonnés (le milieu Halévy), mais aussi les infinies ressources de cette merveilleuse

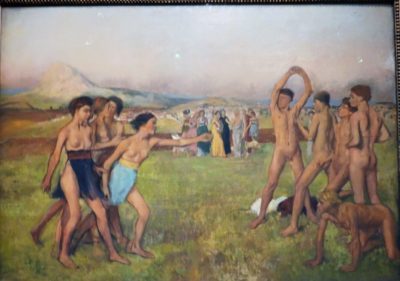

le corps de ballet (Mlles Salle, Sanlaville, Van Goethem, Chabot, Biot, Mauri…), les chanteurs (Jean-Baptiste Faure, Rose Caron…), les abonnés (le milieu Halévy), mais aussi les infinies ressources de cette merveilleuse un chantier de plus de vingt ans où les jeunes gens, s’exerçant dans l’aride plaine de Sparte, deviennent les prototypes des scènes de ballet à venir. Le Portrait de Mlle E(ugénie) F(iocre) à propos du ballet de « la Source » (New York, The Brooklyn Museum),

un chantier de plus de vingt ans où les jeunes gens, s’exerçant dans l’aride plaine de Sparte, deviennent les prototypes des scènes de ballet à venir. Le Portrait de Mlle E(ugénie) F(iocre) à propos du ballet de « la Source » (New York, The Brooklyn Museum),  exposé au Salon de 1868, L’Orchestre de l’Opéra (Musée d’Orsay, vers 1870) introduisent définitivement et sur des modes divers l’Opéra dans l’œuvre de Degas. Des « exercices de précision » du début des années 1870 aux pastels et fusains à « gros traits » des années 1890 et 1900, Degas use des techniques et supports les plus divers, les déclinant en peintures de grand format, en « produits » ou « articles » destinés à la vente, en sculptures, en illustrations (La Famille Cardinal), en éventails, se limitant au noir et blanc ou se livrant à des « orgies de couleurs ». Il explore ainsi tous les recoins, tous les usages et, entre observation réaliste et fantasmagorie

exposé au Salon de 1868, L’Orchestre de l’Opéra (Musée d’Orsay, vers 1870) introduisent définitivement et sur des modes divers l’Opéra dans l’œuvre de Degas. Des « exercices de précision » du début des années 1870 aux pastels et fusains à « gros traits » des années 1890 et 1900, Degas use des techniques et supports les plus divers, les déclinant en peintures de grand format, en « produits » ou « articles » destinés à la vente, en sculptures, en illustrations (La Famille Cardinal), en éventails, se limitant au noir et blanc ou se livrant à des « orgies de couleurs ». Il explore ainsi tous les recoins, tous les usages et, entre observation réaliste et fantasmagorie

Degas danseuses bleues Fondation Beyeler

Degas danseuses bleues Fondation Beyeler